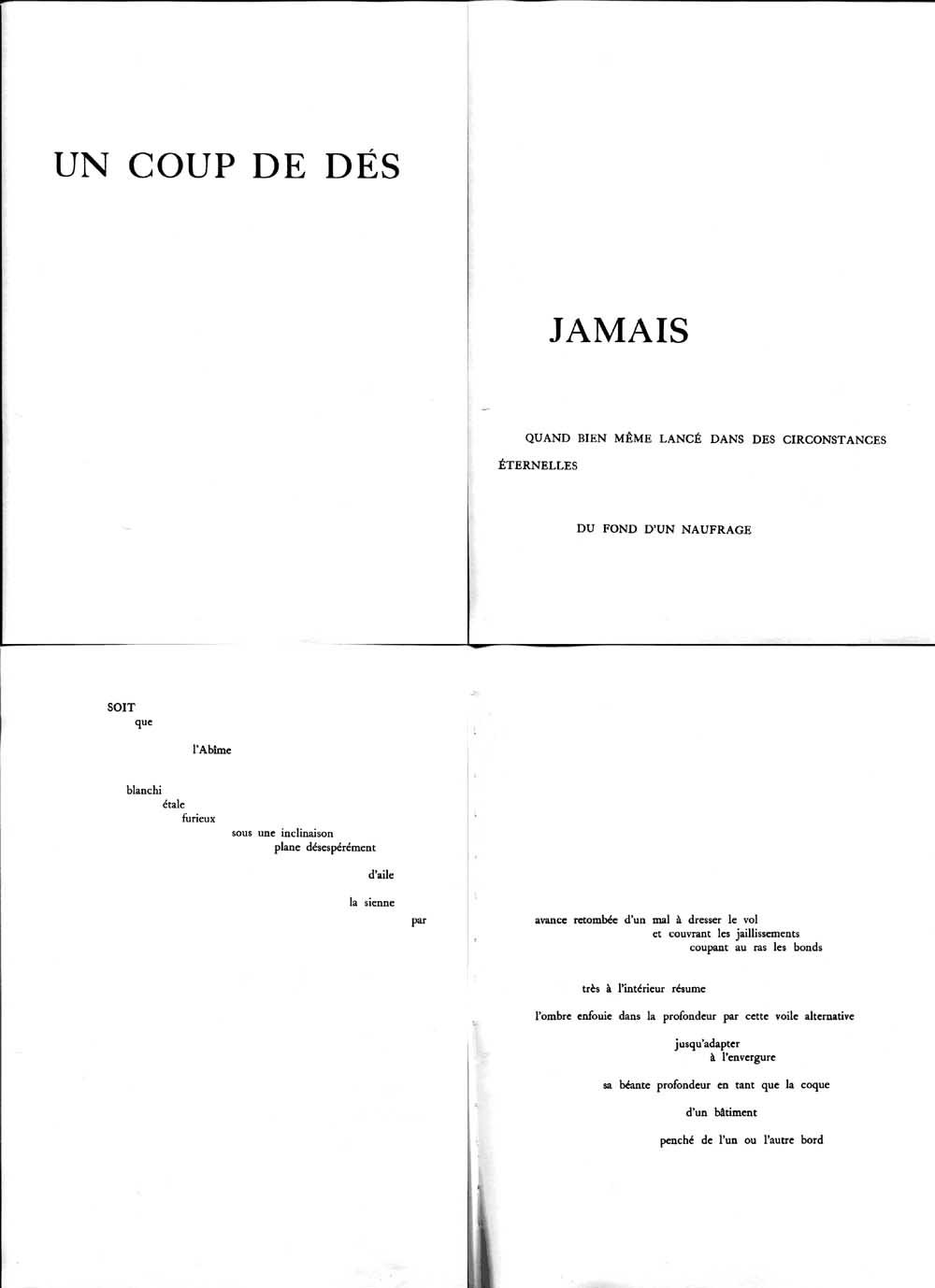

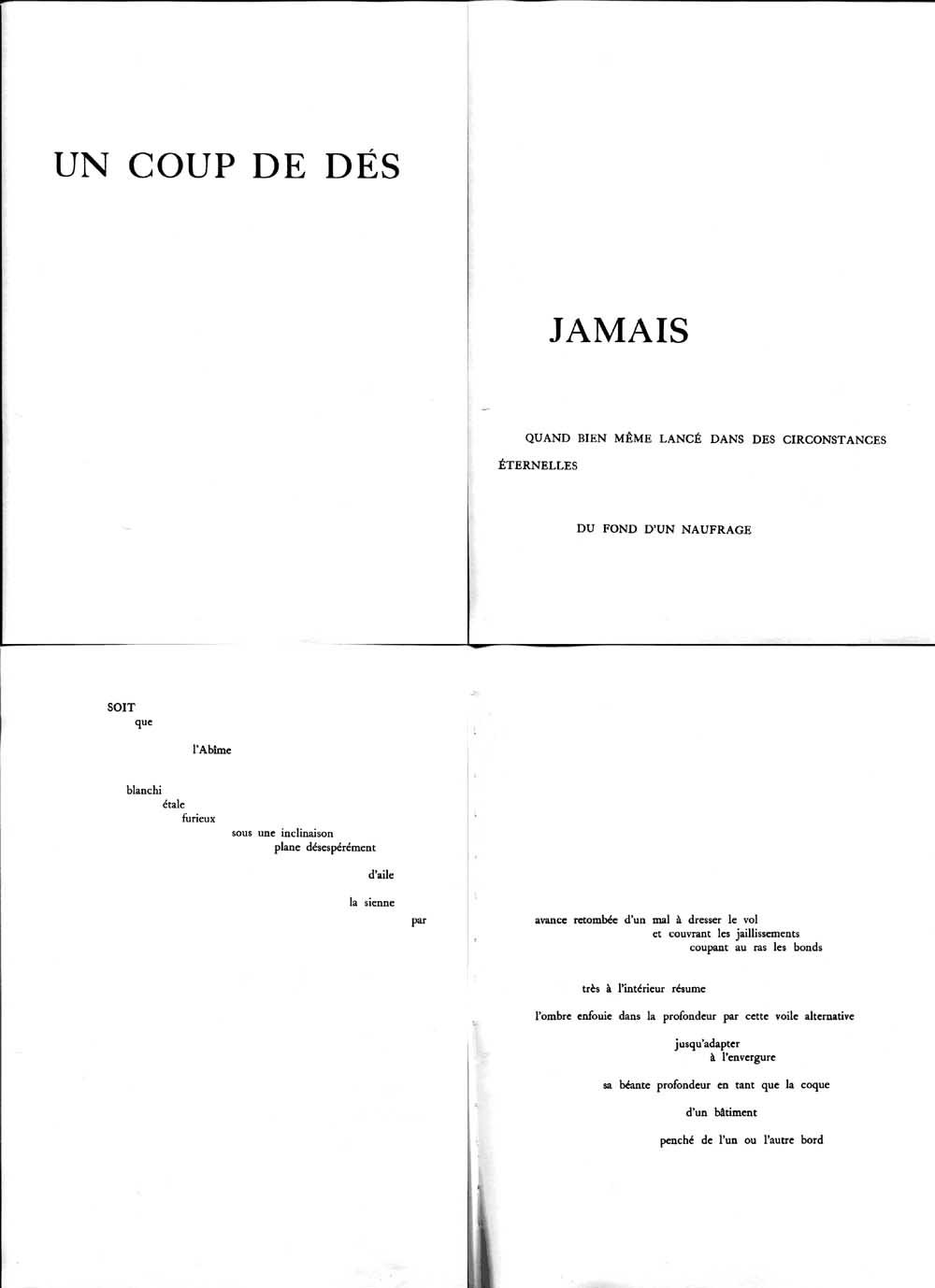

Stéphane Mallarmé, "Un coup de dés", 1897 (prima, terza, quarta e quinta pagina) Il poemetto Un coup de dés, che Mallarmé pubblica nel 1897, solleva un problema che mi sembra non piccolo rispetto al rapporto tra scrittura e voce in poesia. La cosa paradossale, in tutto questo, è che Mallarmé sta cercando di riportare alla poesia quello che gli sembra che la musica le abbia un po’ usurpato. Vale la pena di leggere qualche riga della breve, ma importante, introduzione che lui stesso scrive, a presentazione e spiegazione della novità grafica (per quegli anni assoluta) di questi versi:

Gli spazi bianchi, in effetti, assumono importanza, colpiscono immediatamente; la versificazione ne ha bisogno, come silenzio circostante, così che un frammento, lirico o di poche sillabe, occupa in mezzo circa un terzo dello spazio della pagina: io non trasgredisco questa misura, mi limito a disperderla. La carta bianca entra in gioco ogni volta che un’immagine, di per sé, finisce o inizia, accettando la successione di altre, e poiché non si tratta, come sempre, di tratti sonori regolari o versi – bensì piuttosto di suddivisioni prismatiche dell’Idea, l’istante in cui appaiono così come la loro durata, in qualche messa in scena mentale precisa – è in posizioni variabili che si impone il testo, più vicine o più lontane dal filo conduttore latente, a seconda della verosimiglianza. Il vantaggio, se mi è permesso dirlo, letterario di questa distanza che separa mentalmente dei gruppi di parole, o le parole tra loro, sembra sia ora di accelerare ora di rallentare il movimento, la scansione, la recitazione stessa secondo una visione simultanea della pagina: essa stessa presa come unità come altrove lo è il Verso o la linea perfetta. L’effetto poetico fiorirà e si disperderà velocemente, secondo la mobilità dello scritto, intorno alle fermate frammentarie di un’espressione scritta tutta in maiuscolo che è introdotta dal titolo e lo estende. Tutto avviene, brevemente, sotto forma di ipotesi: si evita il racconto. Si aggiunga che questo uso del pensiero a nudo con ritirate, prolungamenti, fughe, o il suo stesso aspetto grafico risulta essere, per chi legge a voce alta, uno spartito. La diversità nei caratteri di stampa tra i motivi preminenti, uno secondario e quelli adiacenti, impone la propria importanza all’emissione orale, e l’andamento del rigo ora mediano, ora verso l’alto o verso il basso della pagina indicherà la salita o discesa dell’intonazione.

Insomma, sembra che Mallarmé abbia pensato queste pagine come una sorta di spartito, per guidare la recitazione. Ma c’è qualcosa che non quadra del tutto nel suo discorso.

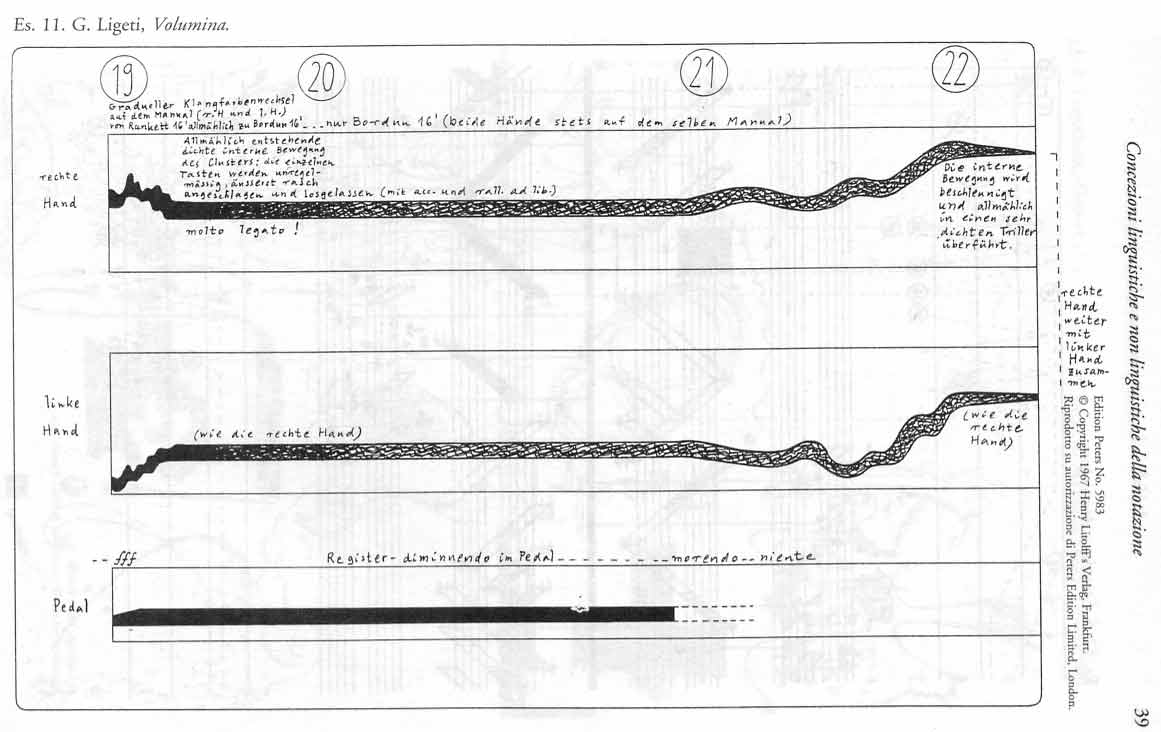

Mallarmé, infatti, non poteva non sapere che in uno spartito musicale tutti i segni sono assolutamente codificati, e se anche resta, inevitabilmente, un notevole grado di libertà all’interprete, pure non ci sono dubbi sul fatto che una certa nota sia, poniamo, un sol, in semiminima, in posizione di levare, pianissimo. Ma qui, la diversità dei caratteri di stampa, come dev’essere intesa dall’interprete: come una differenza di intonazione? o di volume? o di registro della voce? e il fatto che si vada a capo, in certi casi, senza tornare a inizio riga, come va espresso distintamente dall’andare a capo ritornando a inizio riga? e la maggiore quantità di bianco, se dev’essere un silenzio, come va quantificata temporalmente?

Non esiste nessuna regola, nessuna codifica, per questo spartito; il quale, di conseguenza, non può essere uno spartito. Sono al massimo indicazioni di carattere analogico, evocativo, che possono sollecitare esecuzioni vocali diversissime tra loro, ben difficilmente riportabili alla medesima partitura scritta. Di fatto, in questo componimento, l’aspetto grafico è irriducibile al sonoro, e qualsiasi esecuzione orale dovrà essere molto creativamente reinventata.

Questa irriducibilità al sonoro non cade inascoltata. Se Mallarmé poteva ancora convincersi in qualche modo di aver scritto una partitura per l’esecuzione orale, i Calligrammes di Apollinaire sono chiaramente al di là di qualsiasi rapporto ovvio con l’oralità; mentre le parole in libertà di Marinetti oscillano tra questi due poli, ponendosi ora come pseudo-partitura (evocativa, e non codificata) ora come pura visività.

Intendiamoci: non è che un’esecuzione vocale dei Calligrammes sia impossibile. Quello che è impossibile con i Calligrammes, ma anche con Un coup de dés, è assumere una corrispondenza automatica e bidirezionale tra la versione orale e quella scritta, come se, fatte salve alcune inevitabili differenze, qualcosa di comunque sostanziale rimanesse a definire un’identità trasversale del testo poetico.

Quello che voglio dire è che noi assumiamo tranquillamente che una versione scritta e un’esecuzione orale di, poniamo, un sonetto, siano sufficientemente equivalenti da essere prese come due istanze del medesimo testo – visto che dalla versione scritta si può desumere quella orale, e che dalla versione orale si può desumere quella scritta (la metrica serve anche a questo). Nelle presentazioni pubbliche si dà per scontato che leggere ad alta voce i versi di un poeta equivalga a lasciarli leggere dal pubblico con i propri occhi. Questa presupposizione è così forte che non viene scalfita nemmeno dal peggior interprete orale che si possa immaginare: magari percepiamo il fastidio della pessima lettura, ma cerchiamo mentalmente di attraversarla, per giungere ugualmente al testo.

Assumiamo implicitamente, in questo modo, che la poesia sia fatta di parole, e la sua forma grafica sia irrilevante. Questo è certamente un effetto, prolungato nel tempo, dell’antica natura orale della poesia, rispetto alla quale le versioni scritte dei testi poetici sono semplici notazioni mnemoniche. Eppure questa considerazione è stata corrotta da secoli di abitudine alla poesia come forma scritta, perché se davvero fossimo rimasti legati alle radici orali, non potremmo fare a meno di tutte quelle componenti della parola parlata che la parola scritta taglia fuori: accenti, intonazioni, velocità, intensità… Alla fin fine, questa presupposta equivalenza della versione scritta e di quella vocale di un testo poetico si basa su un dilavamento della parola, la quale rimane spogliata sia di quello che è specificamente visivo, che di quello che è specificamente sonoro. Quello che ci resta in mano, insomma, è la parola come senso, o poco più – in un complessivo immiserimento che riduce la parola della poesia a quella della prosa, o peggio, a linguaggio informativo-narrativo…

Il tentativo di Mallarmé è – mi sembra – proprio quello di rompere questa presunzione di equivalenza, mettendo nel gioco quello che non c’era mai stato: un’organizzazione grafica anormale, inquietante, in se stessa evocativa. L’organizzazione grafica è organizzazione grafica e basta: non vive, come la parola, nella doppia natura di scrittura e vocalità. Non c’è nessun modo “normale” di vocalizzarla. Di fronte ai versi di Mallarmé, chi legge deve inventare, esprimere, inevitabilmente tradire. Se ancora nel leggere un sonetto di Dante posso considerare equivalenti e fedeli tutte le letture vocali in cui si capiscano le parole e la loro articolazione sintattica – perché l’organizzazione grafica non è pertinente – nel leggere Un coup de dés sono costretto a riconoscere come differenti e infedeli tutte le letture, e a giudicarle per quel che sono, indipendentemente dal testo scritto. Mallarmé, in fin dei conti, sta facendo sì che ogni lettura ad alta voce sia inevitabilmente un “liberamente tratto da”; perché non c’è nessun modo ufficiale e codificato di tradurre in suoni i suoi spazi.

Io credo che esista poesia che è fatta per l’esecuzione orale, e di cui la versione scritta è davvero un semplice supporto mnemonico, un copione; che esista poesia fatta per la scrittura e la vocalizzazione interiore, che tollera bene e “normalmente” una esecuzione orale; e che esista poesia fatta per la sola scrittura, la cui vocalizzazione interiore, pur necessaria, è inevitabilmente frammentaria, e che può essere eseguita oralmente solo attraverso un’operazione di trasformazione scenica altamente creativa. In tutti i casi, il rapporto tra poesia scritta e poesia vocale, anche quando le parole sono le stesse, è complesso – ora di più ora di meno: ma lineare non lo è mai.

Potremmo chiamare poesia orale il primo caso; poesia scritta il secondo; poesia visiva il terzo. Percentualmente, la poesia scritta è quella che, nella nostra cultura di oggi, viene praticata di più. Ogni volta che posso, quando leggo ad alta voce (versi miei o altrui), cerco di fare in modo che il mio pubblico possa anche vedere con i propri occhi i versi che sto proponendo. Nel caso della poesia orale questo non sarebbe invece necessario. Non lo sarebbe, mi pare, nemmeno nel caso della poesia visiva: però lì dovrebbe essere chiaro che quello che si sta udendo ha ben pochi rapporti con quello che era stato scritto. Leggere vocalmente la poesia scritta senza mostrarla equivale perciò a trattarla come poesia orale, o come poesia visiva; in ambedue i casi è un inconsapevole e incontrollato tradimento: nel primo perché si dichiara il testo scritto come accessorio, nel secondo perché si dichiara che tra testo vocale e testo scritto la relazione è molto blanda, e che perciò quello che si sta ascoltando gode di quasi totale autonomia.

P.S. Questo post prosegue il discorso già avviato nei precedenti: Della Storni, di poesia e oralità (12 aprile 2011), Dell’origine del melodramma e di una piccola cucina cannibale (22 febbraio 2012) e Della poesia orale e della (e di) Voce (22 maggio 2012).

23 Maggio 2012 | Tags: Lello Voce, poesia, poesia orale, voce | Category: poesia | Lello Voce risponde su Satisfiction (riportato anche su Lello Voce online) alle mie osservazioni su Piccola Cucina Cannibale. Intanto lo ringrazio per il fatto di concordare con molte delle mie analisi, ma lo ringrazio poi anche delle due obiezioni che mi muove, le quali mi forniscono l’occasione per questa ulteriore riflessione.

Lello Voce lamenta la carenza di critica poetica che si occupi di poesia orale, performativa, e sostiene, non a torto, che mancano di fatto gli strumenti critici. Poi sostiene che, paragonando la sua operazione “multimediale” all’origine del Melodramma, io sarei caduto in un luogo comune. Certamente può essere, ma non sono così sicuro come lui che una musica libera dal fraseggiare tonale (il quale certamente, come dice lui, tende ad asservire la parola) sarebbe poi rispettosa nei suoi confronti: qualche volta sì, qualche altra no – e ho molto chiari una serie di esempi di musica contemporanea di ricerca in cui la parola (pur necessaria fonicamente) è del tutto ancillare per la dimensione del significato. Comunque si tratta di un rischio, e non di un destino segnato. Non è questo però il punto che mi interessa approfondire.

Mi viene da dire che il riferimento al Melodramma (quello delle origini, quello in cui la musica sarebbe dovuta essere amplificazione della parola, anche e soprattutto per il suo significato) potrebbe essere inteso, in una situazione in cui gli strumenti critici sono così carenti, come un suggerimento, magari provvisorio, per averne qualcuno in mano. C’è una difficoltà – almeno per me – non piccola, a ragionare per intonazioni di voce, velocità di pronuncia, dinamica, agogica… cioè gli aspetti sonori che caratterizzano una performance poetica orale, oltre che per metro, ritmo, senso, ecc. cioè gli aspetti comuni allo scritto e al parlato. In altri termini, credo di essere ormai bravino a smontare un testo scritto, ad analizzarne gli elementi e le loro relazioni, a spiegare che almeno certi aspetti dell’effetto che produce sul lettore sono riconducibili a certe caratteristiche formali del testo. Non che si spieghi tutto, certo; però qualcosa si capisce meglio, osservando così da vicino.

Ma quando il medesimo testo diventa un testo orale, ecco che entrano in gioco quegli aspetti detti sopra, che sono di evidente carattere musicale, e che un’analisi di carattere musicale potrebbe forse esplorare con qualche utilità. Un lavoro di questo genere, qualche anno fa, lo avevo condotto nei confronti di una poesia (scritta) di Umberto Fiori, tradotta come testo musicale (parlato, non cantato) da Luca Francesconi in uno dei suoi Radio-lied. Quel testo, “Radio-lied. Il racconto trasmutato” (uscito su VS n. 98-99 nel 2004), può essere scaricato dal mio sito. Non nascondo che quell’analisi così dettagliata mi era costata un sacco di lavoro, e che non sono sicuro che sarei in grado di ripeterla per altri tipi, diversi, di performance orali. Lì, comunque, ero aiutato dalla rilevanza della dimensione musicale.

In ogni caso, al di fuori di un lavoro di quel tipo, non resta che la dimensione dell’impressione soggettiva, dell’effetto che mi fa. Non è una dimensione necessariamente da condannare, specie se il soggetto giudicante (quello che valuta l’effetto che gli fa) è un soggetto che ha coltivato il proprio gusto, ed è in grado di collegare a pelle quello che ascolta (o che vede) con altre opere simili o diverse. Non è da condannare perché è inevitabilmente la dimensione su cui si pongono la maggior parte dei giudizi critici, per una banale questione di tempo: se io (o chiunque altro) dovessi lavorare per un mese per ogni giudizio critico, davvero ne potrei produrre ben pochi! E per questo devo comunque allenare la mia sensibilità a cogliere qualcosa anche subito, e a ottenere qualche elemento analitico comunque, che possa essere spendibile in tempi brevi.

Ma questo non toglie che il lavoro analitico sia di qualità enormemente superiore alla critica a pelle, e che dovrebbe essere comunque la meta a cui il critico tende, ogni volta che può. Per fare critica a pelle possono bastare strumenti più approssimativi; ma per analizzare da vicino c’è bisogno di parametri sufficientemente chiari e di un linguaggio descrittivo sufficientemente non ambiguo – due elementi rispetto ai quali confesso di sentirmi davvero un po’ in imbarazzo. E questo conferma che Lello Voce ha ragione quando lamenta la carenza di strumenti critici.

Tuttavia, questa differenza mostra, secondo me, anche che poesia scritta e poesia orale sono davvero due ambiti diversi – per quanto evidentemente collegati. Forse dovremmo possedere persino due parole diverse, o utilizzare in maniera sistematica proprio le espressioni poesia scritta e poesia orale, in modo da non confondere gli oggetti. Non si può infatti trascurare il fatto che una poesia non è lo stesso testo quando lo leggiamo con gli occhi sulla pagina (auspicabilmente facendolo risuonare dentro di noi con una voce virtuale) e quando si trova letta ad alta voce. Non lo è nemmeno quando il lettore ad alta voce è l’autore stesso: non so quanti poeti italiani sopravviverebbero nella pubblica considerazione, se dovessero essere giudicati esclusivamente attraverso le loro performance di lettura.

Il testo orale ha caratteristiche di intonazione, velocità di fruizione, volatilità del suono ecc. che il testo scritto non può avere, e che lo caratterizzano in maniera determinante. Molti testi scritti novecenteschi sono troppo complessi per poter essere davvero apprezzati in una performance orale, a meno che lo spettatore non conosca magari già il testo scritto – ma è una situazione paradossale: sarebbe come pretendere che per ascoltare davvero un brano musicale se ne conosca già la partitura – o a meno che l’ascolto non possa essere ripetuto più e più volte – come si fa col testo scritto e con la musica.

Essere performer anche solo delle proprie poesie è difficile. Nei miei esperimenti privati di lettura ad alta voce, basati su una competenza di recitazione che risale a un’epoca remota e per un periodo relativamente breve, finisce che non sono mai soddisfatto – un po’ perché la mia voce non va esattamente come vorrei, e un po’ perché la voce finisce sempre per decidere un senso interpretativo, e lo fa anche magari proprio là dove io vorrei lasciare l’ambiguità e la possibilità ad ogni voce virtuale del singolo lettore di trovare il proprio senso interpretativo. Forse sono troppo poeta scritto? Certo, il mio immaginario poetico è cresciuto in quel contesto; non lo posso negare.

Immagini di Claudio Calia per "Piccola cucina cannibale", SquiLibri 2011 Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo.

C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner…

Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante!

Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata!

Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise.

Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche.

Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili.

I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano.

Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza.

Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione.

Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata.

L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale?

E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare.

Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.

Subconciencia

Has hablado, has hablado y me he dormido,

Pero duermo y no duermo, porque siento

Que estoy bajo el supremo pensamiento:

Vivo, viviré siempre y he vivido.

Has hablado, has hablado y he caído

En un marasmo… cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:

Estoy ciega. No tengo sentimiento.

Como el espacio soy, como el vacío,

Es una sombra todo el cuerpo mío

Y puedo como el humo levantarme:

Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…

Sujétame a la tierra con tus manos,

Que si el viento te mueve ha de llevarme.

.

Subconscio

Parli, parli, e mi sono addormentata

ma se dormo non dormo, subisco

l’influsso di un pensiero supremo:

vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.

Parli, parli, e sono caduta

nel marasma in cui cede anche il respiro.

Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.

Sono cieca. Non provo sentimento.

Sono come lo spazio, come il vuoto,

è solo un’ombra tutto il corpo mio

e posso sollevarmi come fumo.

Ascolto soffi eterei, sovrumani.

Con le tue mani legami alla terra

perché il vento non mi porti via.

.

Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.

La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.

E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.

Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!

Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.

E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.

La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!

L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.

Al post di Rosaria Lo Russo sulla vocalità poetica sono intervenuto con diversi commenti, e anche con un mio post di qualche giorno fa. Però mancava ancora qualcosa al mio discorso, qualcosa che ho accennato in un ulteriore commento là, e che vorrei riprendere ora qui.

Quello che ho detto in quel commento è che la vocalità poetica è qualcosa che è molto più nell’aria di quanto non lo siano le personalità dei singoli poeti: è nell’aria davvero quando ascoltiamo delle buone performance poetiche, ma è nell’aria anche quando la poesia risuona dentro di noi mentre la leggiamo con gli occhi.

Quell’attore che legge pessimamente una poesia, trattandola come se fosse prosa, è certamente uno che quest’aria non l’ha respirata abbastanza. Sono certo che non è capace nemmeno di leggere la poesia interiormente. Sostanzialmente non la capisce; magari ne capisce le parole e il discorso, ma non ne capisce la componente musicale (che non vuol dire solo fonetica e sonora: la musicalità della poesia sta tanto nel suono quanto nel senso quanto nel rapporto tra loro!)

Il nome convenzionale di Omero sta per un universo di aedi che condividevano ritmi prosodici, musicali e narrativi. I nomi dei poeti di oggi sono meno convenzionali, e stanno per persone in carne e ossa (Omero, chissà!); ma esiste ugualmente un universo di ritmi a cui tutti attingono e contribuiscono.

Mi verrebbe quasi da dire (ma qui sto esagerando) che la poesia è proprio questo dominio collettivo, che ciascun poeta riempie dei propri contenuti emotivi specifici. Il cattivo attore vede i contenuti e ignora il dominio.

Questo dominio è diverso, non c’è dubbio, da quello che prevale nell’universo del teatro, e questo giustifica le perplessità di Lello Voce (espresse nei commenti al post della Lo Russo) e di chi ha paura di essere confuso con quello. Forse dovremmo dire che la poesia vocalizzata è una forma di teatro che ha come riferimento un dominio differente e specificamente suo; e che solo conoscendolo intimamente è possibile davvero fare performance di poesia.

Rosaria Lo Russo ha risposto così (tra tanti interventi, per i quali rimando comunque al post di Absoluteville):

Daniele Barbieri ha interpretato correttamente il mio pensiero, e sono grata a lui per averlo espresso in termini molto diversi dai miei. Difatti la questione non concerne assolutamente l’impossibile impersonalità della voce, un’astrazione totale, bensì la consapevolezza, chiamata da Daniele conoscenza del dominio poetico, di una performatività altra rispetto al teatro dell’attore e propria del teatro della voce recitante in versi. Per spiegarmi con un paradosso: una cattiva dizione, un grosso difetto fonatorio, può risultare indifferente alla comprensione profonda di una poesia (magari detta ad alta voce dal poeta che l’ha scritta), se l’argomento della poesia non la contempla, viceversa se un attore ha lo stesso difetto di dizione o fonatorio, questo o quello diverranno immediatamente un significato importante di quello che l’attore sta recitando, una connotazione del suo personaggio. La voce recitante, essenzialmente, è dell’anonimia perché esclude l’esistenza di un personaggio, a dirla. E spesso il cattivo attore interpreta il personaggio del poeta piuttosto che la poesia che sta recitando. Altra cosa ovviamente in caso nel caso della poesia scritta per il teatro: genere immenso (Shakesperae, Racine, Moliere…) che appartiene al teatro. Si può scrivere teatro in versi e in tal caso i versi possono essere recitati senza perdere spessore, anzi, accrescendolo. Esistono anche poesie a forte tasso retorico di teatralità, e anche per loro la recitazione immedesimativa è funzionale. Insomma, esistono vari gradi di teatralità di un testo poetico, ma il teatro in essa è solo una funzione retorica, non la sua essenza di genere, se così posso dire (e non è detto bene…). Quando il componimento è lirico, epico etc. etc. prevale invece il dominio poetico e le molte voci della voce recitante: ergo la sua fondamentale anonimia (che non è, lo ripeto, anonimato, quanto piuttosto, pluralità di voci di una voce sola, quella recitante, che deve poter staccarsi dall’egoicità afunzionale delle sue prerogative personali-caratteriali: ecco perché Carmelo Bene è superabile, come performer di poesia…)

E poi, in un commento successivo, ha aggiunto:

Certo, bisogna dare i propri criteri valutativi. E prima di farlo avrò bisogno di parlare di mistica, come dice Fabio, e di musica, il melos di cui parla Stefano La Via in un blog dei nostri. Diciamo che amo molto il Campana di Bene ma non lo definirei “perfetto”. Secondo il mio criterio valutativo “perfetto” potrebbe essere invece Laborintus di Sanguineti, letto da Sanguineti e musicato da Berio, con voci di cantanti lirici. Lì musica teatro e vocalità vanno di pari passo col testo scritto. Personalmente mi godo di più quel gigione di Carmelo, ma questo perché ho una passione sviscerata per il teatro e per la vocalità di CB, trovo Sanguineti-Berio più “freddi”, però è innegabile che se intendo parlare di Performance Poetica Laborintus è un capolavoro. E dunque bisognerà distinguere fra teatro e poesia davvero e per bene: ci proveremo insieme. Qui mi piace soprattutto l’aver ricordato due enormi maestri scomparsi: Edoardo Sanguineti e Carmelo Bene, due pilastri che ci mancano e ci mancheranno.

Mistica e musica stanno tra le mie ossessioni ricorrenti. Il Laborintus di Sanguineti musicato da Berio non è il testo originale del poeta, ma un lavoro creato apposta da lui nel 1965, che si chiamava, appunto Laborintus II, un pastiche di testi vari, suoi e di Dante (e non ricordo di chi altri), di cui ebbi la fortuna di vedere-sentire un’edizione nei primi anni Settanta, al Teatro Comunale di Bologna – che ricordo come se fosse ieri; e a cui devo, probabilmente, una buona parte dei miei interessi tanto per la poesia come per la musica contemporanee.

Conoscendo Berio, e il modo (genialmente) imperialista in cui ha sempre trattato la parola, riducendola a semplice supporto vocale della sua musica – quasi che la parola non avesse già una sua dimensione espressiva, e dovesse essere piegata fonicamente ai suoi scopi… Conoscendo Berio, è davvero sorprendente come Sanguineti sia riuscito a far rispettare la propria vocalità, il proprio sentire poetico, o meglio la vocalità poetica stessa, quella roba che non è musica e non è recitazione teatrale consueta, ma è fatta di andamenti ritmici che non possono perdere quelli sintattici (e viceversa).

Mistica e musica entrano in gioco qui. Ma la poesia possiede la sua propria specifica musica, che non è quella del canto, e che può persino, talvolta, in qualche caso, fare a meno di una ritmica del piano dell’espressione (prosodica). E la mistica della voce avvicina chi recita a colui che prega, perché un buon Performer Poetico non fa che esprimere un respiro collettivo, qualcosa che è nell’aria che tutti sentono, qualcosa che tutti sono sul punto di trovare quando leggono con la voce interiore degli occhi, e che è una sorta di accordo con il mondo, un “sentirsi in armonia” (per usare le parole di Ungaretti).

Pare ovvio che tutto questo abbia a che fare con la tematica del sublime, a cui sono condannato a ritornare in questi post. Il sublime, parente strettissimo della mistica, o forse semplicemente una mistica laica, è il destino dell’arte in un mondo in cui la religione non è più il fondamento intimo dell’accordo collettivo. Il sublime è la sensazione improvvisa di essere in balia del mondo, in armonia con qualcosa che ci sovrasta e non potremmo mai e poi mai controllare, umano o inumano che sia; è il sentimento oceanico del dibattito tra Romain Rolland e Sigmund Freud; è quello che tocchiamo nel momento in cui la nostra specifica personalità si perde per un attimo in una improvvisa stimmung, in un accordo, in senso musicale, con qualche parte imprevista delle cose attorno a noi.

Voglio fare qualche riflessione sul rapporto tra scrittura e voce in poesia. L’occasione me la dà questo post di Rosaria Lo Russo su Absoluteville, e il dialogo che ne è scaturito. Il tema è se sia possibile un’autenticità del performer che legge poesia; e di conseguenza se ci siano sostanziali differenze tra l’attore che interpreta e il lettore-performer in senso stretto, sino al caso esemplare in cui il lettore-performer coincide con l’autore stesso. Qualche accenno su questo tema c’era già nel mio post del 22 febbraio (Della poesia e della sua materia (sonora e grafica)), ma credo di avere ora diverse altre cose da dire.

Intanto, sul caso estremo dell’autore che recita se stesso, ho ancora in mente l’effetto penoso che ho ricavato un paio di anni fa dalla voce viva di Milo De Angelis, poeta che, quando me lo leggo per conto mio, io amo molto – ma che non appare assolutamente capace di rendere se stesso vocalmente. Per fortuna, dopo di lui qualcun altro lesse per lui in quell’occasione, e l’effetto fu decisamente migliore. Il punto è che, paradossalmente, la voce di De Angelis tradiva il suo stesso testo. Lo tradiva, ovviamente, non per cattiva volontà, ma per semplice incapacità.

Com’è possibile, verrebbe da dire, che un poeta, che ha scritto i propri versi recitandoseli mentalmente, che ha la propria voce nella propria stessa parola poetica, arrivi a non saperla dire, rendendo persino banali o incomprensibili le proprie sequenze di parole? Stupisce meno, certo, che ci sia invece qualcun altro che è capace di leggere fedelmente quegli stessi versi, rendendocene un senso e un piacere. Eppure anche questo secondo (e assai migliore) lettore non mi stava rendendo pienamente la poesia di De Angelis. Non posso davvero dire che la tradisse: non c’era nessuna di quelle eccessive drammatizzazioni che la Lo Russo (giustamente) paventa, e l’autore era pure presente e approvante. Ma ovviamente la interpretava, perché non è possibile fare altrimenti, e la sua interpretazione non era la mia: era probabilmente interessante anche per questo.

Ma nel fluire e fuggire dell’oralità non c’è spazio per una pluralità delle interpretazioni, se non sulla base della memoria o del riascolto (non sempre possibile). Questo rende la poesia oralizzata inevitabilmente diversa da quella scritta, che invece rimane, si fa vedere, e resta stabile sotto gli occhi, prestandosi alla rilettura e al ripensamento.

Nell’idea che Rosaria Lo Russo esprime della possibilità di una lettura-performance autentica credo stia nascosta l’idea, inevitabile, che l’essenza della poesia stia nel testo scritto, e che la voce la debba in qualche modo tirar fuori. In fin dei conti, quello che ogni buon lettore di poesia interiormente fa è di dar vita a questa voce interiore che dice i versi. Questo ancora distingue, io credo, la lettura (intesa come lettura personale, interiore) della poesia da quella della prosa: leggiamo ormai la prosa solo con gli occhi, ed è ben raro che essa risuoni come voce interiore; se siamo davvero lettori di poesia, invece, siamo anche abituati alla presenza di questa voce. Il lettore-perfomer, dunque, non dovrebbe fare altro che trasformare questa voce virtuale in voce reale.

E qui incominciano i problemi. Il fatto è che questa voce virtuale è, appunto, virtuale; è cioè una voce a cui mancano una serie di attributi di quella reale, e che funziona anche grazie a questa mancanza. È una voce astratta, irreale, proiezione tanto di me quanto delle parole scritte sulla carta.

Dietro all’idea che la voce virtuale possa essere trasformata in voce reale dal lettore-performer si nasconde poi, credo, ancora un’altra idea: quella che la scrittura non sia che trascrizione della parola orale, un modo economico per memorizzare delle parole che vivono la loro vera vita solo quando sono pronunciate. In effetti, gli antichi la pensavano così, e ha continuato a essere così fino ai primi secoli dopo il Mille, quando ha finalmente iniziato a imporsi la lectio spiritualis, ovvero la lettura silenziosa che è quella che tutti noi attuiamo quotidianamente. Ma la separazione della scrittura dalla voce che è avvenuta in quel periodo non è stata senza conseguenze. La scrittura si è proprio per questo fatta più astratta e sempre più lontana dal sonoro e dalle declinazioni e modulazioni della voce.

È questa separazione infatti a permettere a Jacopo da Lentini e ai suoi colleghi siciliani di pensare la poesia separatamente dalla sua esecuzione vocale. Che Jacopo fosse “sociologicamente un burocrate”, come suggerisce Lello Voce, rappresenta solo l’occasione favorevole per un processo che era ormai comunque nell’aria – altrimenti sarebbe rimasto solo un fatto isolato, e non sarebbe diventato la norma della “poesia alta” italiana. Sappiamo bene come la metrica si sclerotizzi proprio in questo momento nel suo sistema di regole: un poeta-performer (come erano i trovatori) può sempre aggiustare a voce un verso leggermente eccedente; ma se la poesia è sostanzialmente scritta, e la voce che la declama è virtuale e generica, essa non può contemplare questa abilità.

Dove voglio arrivare? Credo, in sostanza, che l’unica poesia che possa essere resa da una voce in modo autentico sia quella poesia la cui scrittura è una semplice notazione mnemonica per un fatto sonoro-vocale; e in questo caso davvero il suo migliore performer sarà il suo autore. Ma questo autore è tale perché pensa se stesso e pensa le proprie parole già in funzione di quella performance. E in questo senso, questa poesia è profondamente teatro, il teatro inoltre, credo, più intenso e diretto che si possa immaginare.

Ma gran parte della poesia che si è prodotta in Italia da Jacopo da Lentini in poi è stata prodotta principalmente per essere letta con gli occhi, e recitata dal lettore con la sua voce interiore e virtuale, tramite aristocratico tra l’intellettuale scrittura e la popolana oralità. E pure Milo De Angelis agisce in questo medesimo ambito.

A questo punto, abbiamo tutti i diritti di rivendicare una poesia neo-orale: lo sviluppo della registrazione e diffusione del sonoro e dell’audiovisivo lo permette, evitando che rimanga un fenomeno di provincia o di campagna. Ma non possiamo dimenticare otto secoli di poesia che ha percorso una strada diversa, e che non può essere spacciata per una versione scritta dell’oralità.

Non possiamo insomma illuderci di trasmettere l’oralità attraverso la scrittura. La scrittura è ciò che la lingua diventa quando l’oralità (e la vocalità) si perde. Lingua scritta e lingua parlata sono di fatto due lingue differenti. Per certi scopi queste differenza sono poco rilevanti. Per altri scopi queste differenze sono enormi. Credo che la poesia appartenga a questo secondo dominio.

Quando si dà voce alla poesia scritta, insomma, si fa una traduzione. Tradurre è interpretare. Esagerando un po’, tradurre è tradire.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti