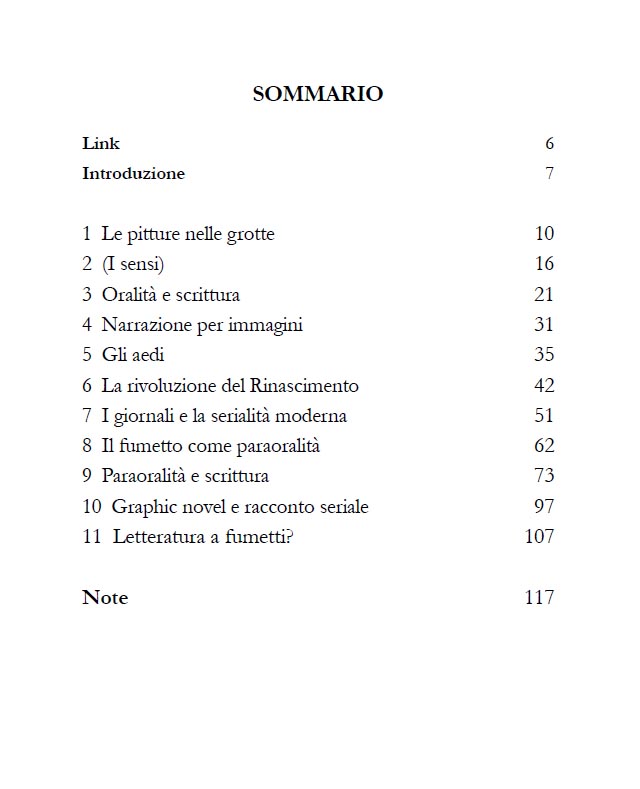

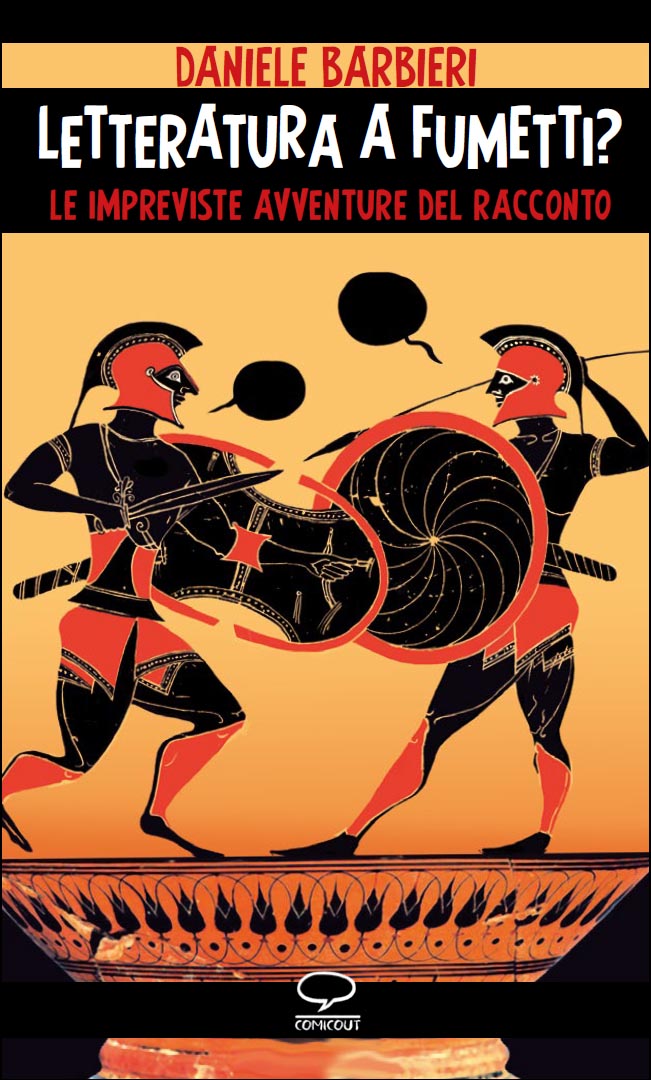

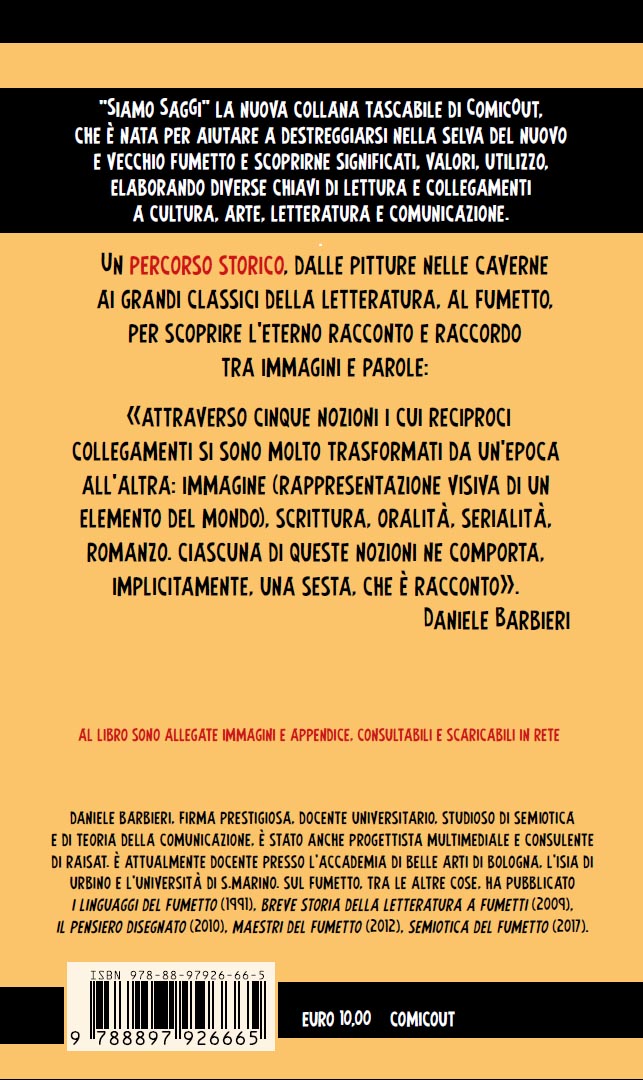

21 Marzo 2019 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic novel, letteratura a fumetti, mito, mitologia, oralità, racconto, romanzo, scrittura, semiotica, serialità, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura | Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.

Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.

Transmedia storytelling: Trasposizioni

Ripetizione rituale e sviluppo narrativo

Daniele Barbieri

Abstract

La serialità moderna condivide numerosi aspetti con quella che potremmo chiamare serialità primaria, differenziandosi sostanzialmente da essa per la presenza di una periodicità alla sua base. A separarle storicamente sta la nascita e lo sviluppo del romanzo, come forma narrativa unitaria, la cui esistenza stessa permette il porsi del problema teorico della natura della serialità. Ma tra la serialità primaria e quella moderna si trova anche la nascita e lo sviluppo della stampa periodica, la quale finisce per essere il modello della nostra serialità. Nella comprensione del rapporto tra serialità e narrazione, giocano un ruolo particolare le saghe, le più difficili da ricondurre al modello narrativo standard. È possibile osservare che in alcune saghe la dinamica narrativa non è in verità al centro dell’interesse del lettore, e si limita a costruire il quadro di una sorta di accesso al mito. Che cosa succede, infine, quando la serialità moderna si riavvicina a quella primaria, neutralizzando la periodicità (per esempio, attraverso la pubblicazione dei telefilm nel Web)?

Parole chiave

serialità; semiotica; narratività; fumetto; mito

L’articolo intero si trova qui, su Between.

17 Novembre 2014 | Tags: estetica, mito, Omero | Category: estetica |  Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a un incontro in cui si leggeva Omero, a proposito di Odisseo e delle sue lacrime, e di altre lacrime degli eroi. Nel pensare che quello che stavo ascoltando era bello, molto bello, qualcosa non mi quadrava. Come se la parola bello non fosse adeguata. Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a un incontro in cui si leggeva Omero, a proposito di Odisseo e delle sue lacrime, e di altre lacrime degli eroi. Nel pensare che quello che stavo ascoltando era bello, molto bello, qualcosa non mi quadrava. Come se la parola bello non fosse adeguata.

Poi mi sono reso conto del perché. Bella sarà semmai qualsiasi altra cosa, che abbia qualche tipo di relazione, per somiglianza o opposizione, con il mito greco. Ma il mito greco non può essere definito bello, perché ci siamo cresciuti dentro. Anche chi non lo conoscesse direttamente, in Occidente, sarebbe cresciuto comunque all’interno di una rete di storie che partono da lì, hanno origine lì.

Sarebbe come definire bella la propria mamma. Certo che lo è; non potrebbe che essere così. C’è forse qualche possibilità che non lo sia? Ma bella in senso proprio sarà semmai chi le assomiglia, o chi ne è così diversa da colpirci.

Insomma, la sensazione di bellezza deriverebbe da un qualche tipo di rapporto con l’archetipo. Ma l’archetipo è l’archetipo, bello per forza: come potrebbe non esserlo, essendo l’archetipo?

Non c’è da stupirsi che i Greci, ovvero l’Occidente, abbia adottato la scrittura, copiandola dai commercianti medioorientali, proprio per non correre il rischio di dimenticare l’archetipo, per far sì che Omero ed Esiodo e gli altri potessero essere tramandati senza i rischi della memoria orale.

Se il mito greco fosse andato dimenticato, l’archetipo sarebbe stato diverso, e l’immaginario dell’Occidente pure. Sarebbe stata diversa la sua storia, perché l’uomo fonda le proprie strutture, sociali e tecniche, a partire da un desiderio che si fonda sull’immaginario. Sarebbe perciò diversa la nostra società, la nostra cultura.

Le considerazioni su Facebook e sull’identità narrativa che ho esposto nel post della scorsa settimana (Di Facebook e di Bauman, e dell’identità narrativa), ricollegandomi a un altro post uscito in gennaio (Dei paradossi, dei sogni e di Facebook), hanno alcune inevitabili e interessanti conseguenze.

Possiamo partire da qui: se il modo in cui gli altri ci raccontano è così fondamentale per la costruzione del soggetto, cioè della nostra stessa identità (nella forma, appunto, dell’ipseità, o identità narrativa), allora le modalità di costruzione dell’ipseità sono sostanzialmente le stesse della costruzione delle mitologie. E lo sono tanto di più in un contesto come quello di Facebook (e delle reti sociali in genere), in cui la dimensione narrativa (cioè verbale) è dominante, proprio come nella costruzione della mitologia.

La mitologia è una cosa diversa dal mito. Seguo in questo alcune intuizioni molto suggestive che ho trovato in Raimon Panikkar (Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Jaka Book 2000). Il mito è un sistema di assunzioni molto profonde, presente nella nostra identità personale e collettiva, che non è esprimibile direttamente, e che governa le nostre credenze e attitudini. Il mito riesce talvolta a essere espresso (e, di conseguenza, in parte controllato) sotto forma di mitologie, ovvero, letteralmente, parola del mito, o pensiero del mito.

La costruzione di racconti mitologici ci permette di avere una qualche consapevolezza del mito, e di avere l’impressione di controllarlo (la versione pessimista è poi che, quando questo succede, il mito si è di fatto già spostato, è già cambiato, e continua a influire di noi in un altro modo – ma non di questo voglio parlare qui). Questo vale sia per le grandi mitologie culturali (come quelle che si espongono nella tradizione greca antica) sia nelle mitologie personali di cui si nutre la nostra ipseità. L’intero edificio terapeutico della psicoanalisi si basa sull’assunto che riuscire a portare al livello del racconto le istanze profonde sia il punto di partenza del percorso verso una guarigione.

Con questo non si vuol dire, ovviamente, che Facebook sia terapeutico. Il processo di narrativizzazione all’interno di una terapia analitica è controllato (ed è solo il punto di partenza della terapia, in cui entrano in gioco anche molti altri fattori), mentre quello che accade nei social network è, semmai, sociale, cioè dipende da quello che è nell’aria al momento tra tutti coloro che partecipano (buono o cattivo che sia per i singoli partecipanti).

Ho parlato in un altro post (Dell’audiovisivo e di Youtube) di come il Web tenda, nel suo complesso, a narrativizzare, trasformando gli eventi in documenti (cioè in oggetti comunicativi). Nel momento, per esempio, in cui un programma televisivo venga fruito su Youtube (o in generale attraverso un link nel Web), perde infatti gran parte della sua carica mitica (che agisce, attraverso un meccanismo di fruizione rituale, a livello profondo), per diventare semplice mitologia, cioè racconto del mito, un oggetto comunicativo che può essere oggetto di commenti e discussione.

In generale, infatti, il Web (specie nella versione 2.0) sembra essere un grande de-mitizzatore, proprio perché mina la radice rituale della fruizione di eventi come quelli audiovisivi, riducendoli a oggetti: io non sono più, sul Web, uno dei tanti che sta seguendo in maniera coordinata la trasmissione televisiva, senza possibilità immediata di commento o di intervento, proprio come nel corso di una Messa (a cui si partecipa, o in caso di dissenso al massimo se ne esce). Su Youtube ho, piuttosto, scelto di vedere l’audiovisivo, su suggerimento di altri, attraverso dei commenti che ho già letto, o sto persino leggendo in contemporanea, e con la possibilità di intervenire io stesso alla discussione collettiva.

Ora, questa visione del Web come luogo della consapevolezza e della coscienza narrativa (e di conseguenza, potenzialmente, luogo della discussione e della democrazia) è convincente sì, ma solo fino a un certo punto. Non si danno, antropologicamente, comunità senza riti che ne procurino la coesione, permettendone l’esistenza. Se le reti sociali come Youtube e Facebook distruggono dei riti, è plausibile che ne istituiscano altri, instaurando dei miti profondi, che non è detto che si manifestino chiaramente, o che magari si manifestano solo come confuse mitologie.

Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?

Qualunque sia questo aspetto rituale, esso comporterà comunque una differenza fondamentale rispetto al rito della fruizione televisiva – nel quale, appunto, l’aspetto compartecipativo si limita alla fruizione stessa: una grande partecipazione collettiva a un evento le cui regole e i cui significati sono sostanzialmente dettati dall’alto, proprio come nelle cerimonie della religione cattolica. O si aderisce, e in qualche modo implicitamente si aderisce ritualmente ai contenuti (anche quando ci sentiamo razionalmente in dissenso), oppure se ne esce, si spegne la TV, non si partecipa. Nei social network, qualche regola del gioco è certamente dettata dall’alto (pur avendo bisogno di essere confermata dalla partecipazione degli utenti), ma i significati certamente no.

(segue, presto, anzi, qui)

(Queste riflessioni, così come quelle che sono contenute negli altri post cui si fa qui riferimento, sono state sviluppate per un intervento che terrò a metà maggio a un convegno a Siviglia. Il convegno, organizzato dalla rivista latinoamericana di semiotica deSignis e dalla Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede di Siviglia, si intitola Nuevas Identidades Culturales y Mediaciones Digitales)

30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.

L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!

Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.

E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.

Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.

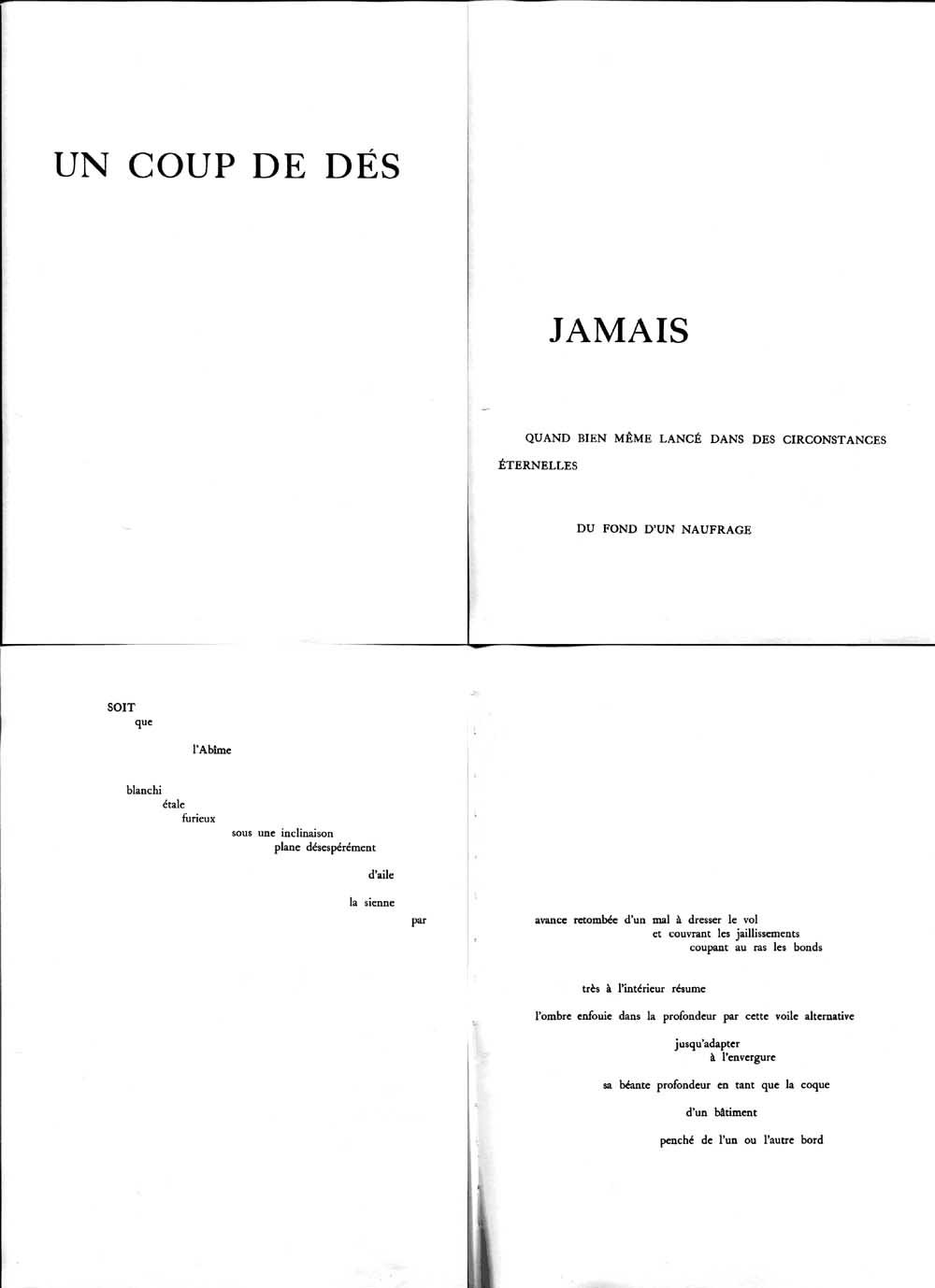

Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.

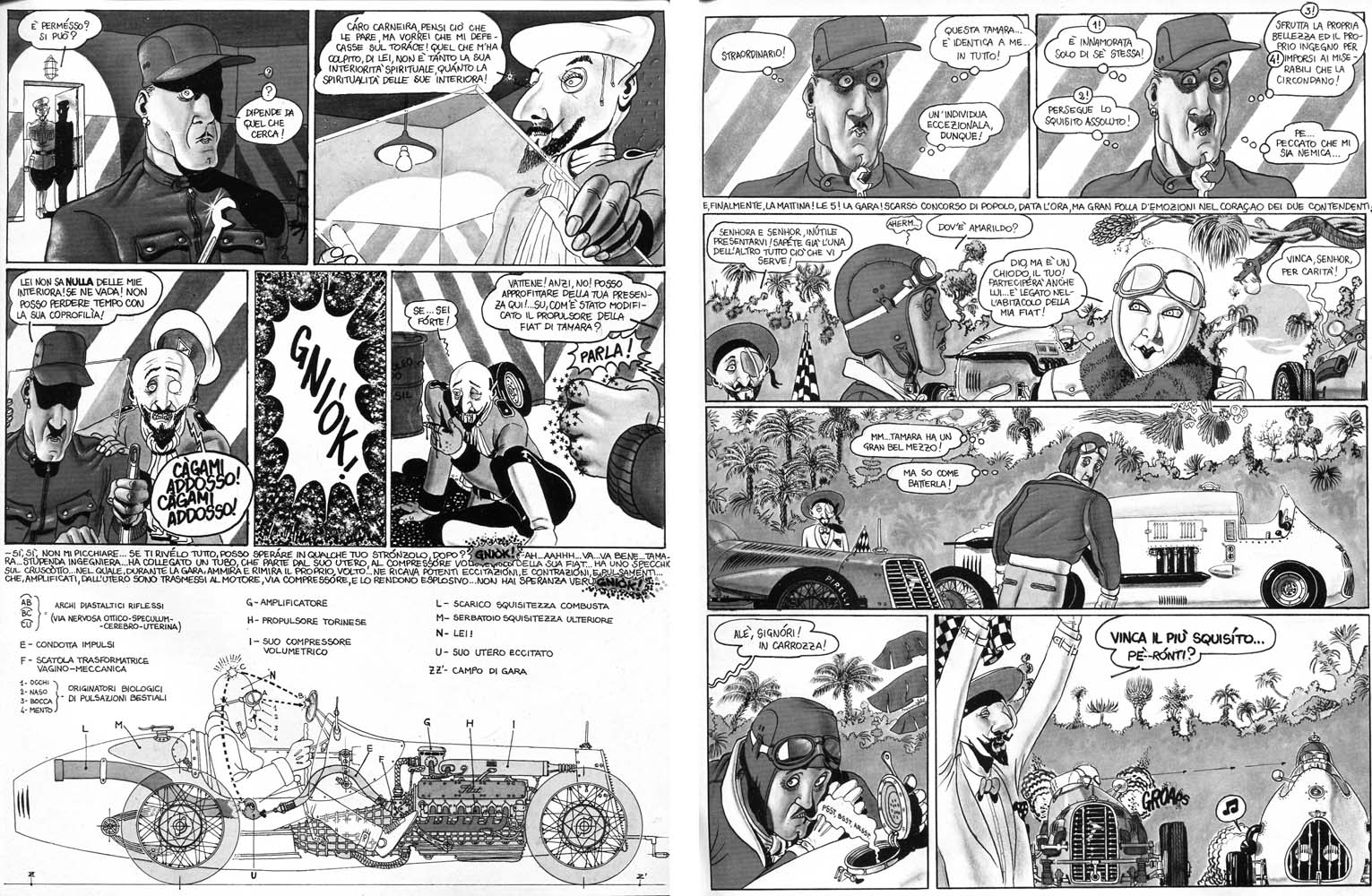

Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.

Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…

I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.

Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).

E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.

(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)

3 Maggio 2010 | Tags: avanguardie, comunismo, Darmstadt, filosofia, György Lukács, ideologia, mito, politica, ragione, razionalismo, razionalismo selvaggio | Category: filosofia | Non ho mai riletto La distruzione della ragione di György Lukács. Mi toccò studiarlo per un esame universitario molti anni fa, e mi sembrò un libro vergognoso. Poiché non l’ho riletto, non voglio parlare di Lukács ma solo dell’impressione che ne trassi allora e del perché questo fatto mi colpisca ancora oggi, a distanza di tanto tempo. Quanto a Lukács, mi auguro davvero di essermi a suo tempo sbagliato, e che, a una rilettura più attenta della mia di allora, vi si possano trovare anche quei pregi che io allora non vi ho trovato.

Scritto dall’Ungheria socialista dei primi anni Cinquanta, il libro di Lukács descrive il modo in cui i filosofi occidentali hanno variamente messo in crisi (e poi distrutto, in una deriva verso il fascismo) l’idea di ragione. Quello che mi turbava nel leggerlo era che Lukács non mostrava mai (almeno ai miei occhi) il minimo dubbio sulla validità della propria concezione di ragione, che era poi quella hegeliano-marxista-leniniana di una dialettica storica inevitabilmente progressiva, destinata a culminare nella realizzazione del Comunismo.

Anch’io, all’epoca, mi reputavo comunista, ma ero orgoglioso dei miei dubbi sulla razionalità del processo storico, e delle mie incertezze su quale potesse essere il modo migliore e più razionale di costruire il Socialismo. Tanto più che Lukács sparava ad alzo zero non solo contro filosofi dichiaratamente e pacificamente irrazionalisti, ma anche contro Wittgenstein e chi ne derivava, contro la fenomenologia e gli esistenzialismi, e in generale contro posizioni che io ero abituato a considerare decisamente più razionali della sua.

Oggi credo di sapere perché le parole di Lukács mi dessero tanto fastidio. È che trovavo che quella fosse l’espressione più spavalda e prepotente di un atteggiamento fondazionalista che nella filosofia ha sempre avuto una certa diffusione, e che pretende di poter giustificare razionalmente il mondo, ovvero di poter trovare e descrivere una ragione filosofica fondamentale per cui le cose sono così e così, e non in un altro modo. (Si può immaginare quanto felice io sia stato, qualche anno dopo, il mio incontro con la filosofia di Richard Rorty, che è l’antitesi di tutto questo)

Il punto è che i razionalismi di questo tipo non si rendono conto che la ragione è semplicemente la regola di un pensiero funzionale, mentre non ha veramente un ruolo nelle questioni sostanziali. In altre parole, nella misura in cui ci proponiamo uno scopo, il pensiero razionale è lo strumento più potente che abbiamo per procedere verso la sua realizzazione; e nella misura in cui uno scopo dipende da un altro, è certamente il pensiero razionale quello che ci mette in grado di distinguere e organizzare. Ma gli scopi primari della nostra esistenza non sono razionali, e pertengono piuttosto alla regione del mito. La ragione potrà aiutarmi a trasformare il mito in mitologia, cioè esplicitazione del mito, parola del mito; ma io devo essere consapevole che anche dietro a questa trasformazione sta agendo certamente un altro mito, e che gli effetti delle mie comprensioni razionali modificano il mito sottostante sempre in maniera più rapida e incisiva di quanto possa mai recuperare quella medesima comprensione.

L’ideologia che stava alle spalle di Lukács, cioè il comunismo, ha fallito proprio perché non si è resa conto di questo, pensando di potere gestire razionalmente la società, mentre il suo agire razionale non faceva che enfatizzare il sottofondo incontrollato – e il dominio, una volta abolita la sua componente economica, veniva perpetuato in altre forme, politiche e ideologiche. L’ipertrofia della ragione le ha reso impossibile vedere i propri stessi limiti, e la dialettica hegeliana è diventata nella realtà una dialettica di forze oscure e incontrollate, rese nel loro operare potenti proprio da quello strumento, la razionalità, che le avrebbe dovute eliminare!

L’ipertrofia della ragione non ha caratterizzato soltanto le ideologie comuniste. In fondo Marx non ha fatto che sviluppare gli stessi presupposti razionalisti che stanno alla base dell’Illuminismo e dello sviluppo del capitalismo. L’economia capitalista è a sua volta fondata sul principio (capillarmente applicato dai suoi operatori) di un progetto razionale di sviluppo attraverso il controllo, cosa che presuppone, tendenzialmente, la prospettiva di un controllo totale della natura.

Naturalmente, senza un progetto razionale non c’è modo di costruire una società complessa, ma il razionalismo ipertrofico che non si accorge dei propri limiti tende a sopravvalutare il progetto rispetto alla sua verifica sul campo. In questo le società capitalistiche non sono meno ideologiche di quanto fossero a loro tempo quelle comuniste, ma il razionalismo vi si trova parcellizzato nell’azione di una miriade di soggetti, mossi dal mito soggiacente e resi potenti dallo strumento razionale.

Potremmo chiamare razionalismo selvaggio questa fiducia cieca e irrazionale nel potere totale della ragione, e in particolare della ragione scientifica – che costituisce la nuova forma di oggettivismo di cui i razionalismi economici si rivestono. E questo non perché la scienza abbia in sé qualcosa di sbagliato: anzi, nella misura in cui è applicato, il metodo sperimentale non permette che un’ipotesi possa fondare una teoria almeno finché non riceve sufficiente conferma dai fatti. È che la ragione è oggi soprattutto il mito di se stessa, un argomento sbandierabile da qualsiasi parte politica come emblema di ciò che ci salverà – e quindi incontrovertibile, incontestabile, miticamente vera.

Il razionalismo selvaggio è la maschera dei giochi del potere, dei giochi dell’inconscio. Ha dilagato anche nell’arte del Novecento, sotto forma di avanguardie, ovvero gruppi di artisti che pretendevano di sapere come dovesse essere l’arte, e che a volte utilizzavano la propria riconosciuta abilità artistica personale come prova del fatto che essi, proprio come Lukács, sapevano quale fosse la direzione indicata dalla storia. L’assurda vicenda della musica colta contemporanea è un evidente esempio di quanto il razionalismo selvaggio non sia stato che il supporto di una fazione musicale, quella di Darmstadt: tanto rivoluzionaria prima di prendere il potere quanto conservatrice e repressiva una volta che ha avuto il suo Palazzo d’Inverno.

Se la ragione usata entro i limiti della ragione ci può forse salvare, il razionalismo selvaggio, non riconoscendo i propri limiti e il proprio affondare i piedi nel mito e nell’irrazionale, ci consegna inesorabilmente ai demagoghi che hanno individuato benissimo i propri personalissimi scopi, e sfruttano molto razionalmente la potenza mitica delle televisioni per ottenere e conservare il potere. Come ci insegnò straordinariamente bene il nazismo, la ragione serve anche a pianificare la distruzione, o il dominio di qualcuno su qualcun altro. Basta che gli scopi siano sufficientemente precisi da non avere conflitti tra loro. Gli scopi di Berlusconi sono purtroppo precisissimi. Quelli degli esseri umani in generale lo sono molto meno. È per questo che lui, proprio come Lukács, sa qual è la verità.

19 Marzo 2010 | Tags: audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, mito, mitologia, oralità, radio, rito, scrittura, sistemi di scrittura, televisione, Theodor H. Nelson, Tim Berners-Lee, visivo/sonoro, Web 2.0, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, sistemi di scrittura, Web e multimedia | A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono.

La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia.

Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa.

L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro.

L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro.

Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte.

Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci.

Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane.

Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei.

Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere!

(questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura)

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a

Pensierino di passaggio. Ero l’altro giorno a

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti