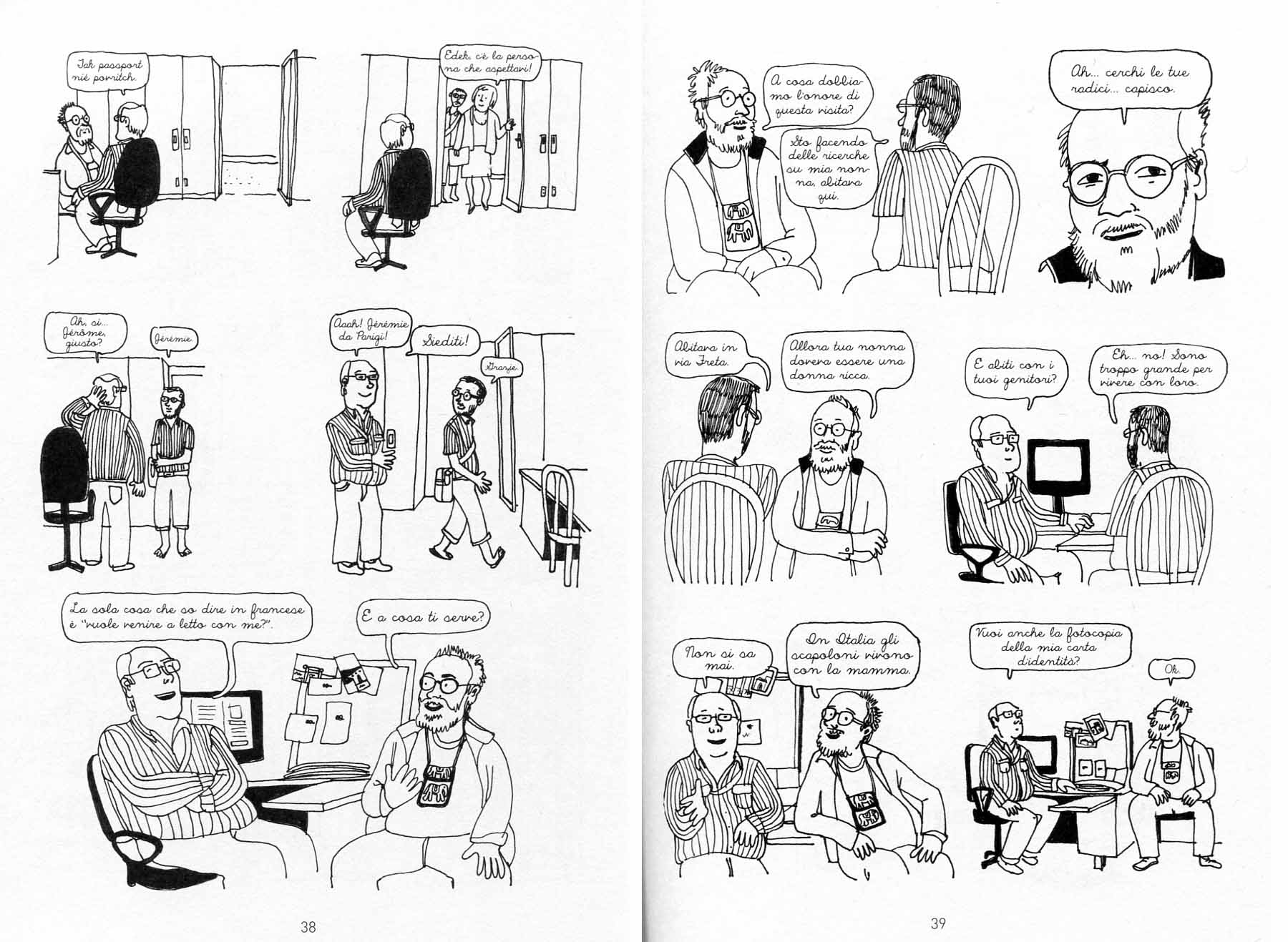

In collaborazione con Logos Edizioni, pubblichiamo la postfazione di Daniele Barbieri al volume L’uomo alla finestra di Lorenzo Mattotti e Lilia Ambrosi.

Ecco, caro lettore, sei arrivato qui. Sei passato, con il protagonista di questa storia, attraverso le voci di tre donne, e di altri tre uomini. Ciascuno, come lui, ti è apparso chiuso nel suo destino: Irene nel suo desiderio di maternità, il filosofo nella sua malattia, Aurora nella sua inconoscibilità di fondo, l’uomo della demolizione nella propria passione per le immagini, il professore nella sua lontananza, Miriade nelle sue storie e nella sua cecità. Solo il destino del protagonista sembra aprirsi un poco, alla fine, perché d’ora in poi sarà lui a raccontare a Miriade quello che vede.

Però non hai letto una storia triste. I sette personaggi di cui si intravvede la storia stanno vivendo, stanno sentendo, e tutto è intenso, tutto profondo. Ed è, in fin dei conti, tutto irreale – ma non meno vero per questo….

Continua qui, su Fumettologica.

Gran parte delle storie contenute in fumetti romanzi film racconta di uno o più protagonisti che cercano di ottenere qualcosa: un tesoro nascosto, la verità su un delitto, la pace interiore, l’amore – o magari semplicemente la sopravvivenza in una situazione pericolosa. Il lettore si identifica con questa ricerca, che diventa il motivo per cui si rimane attaccati alla lettura, o alla visione. Il percorso del lettore è un percorso passionale, che ha qualcosa in comune con quello che viviamo nella nostra vita di tutti i giorni; ma qui è un percorso mediato, condotto, esemplare. Rimaniamo attaccati alla storia perché vogliamo sapere come va a finire: se il protagonista riuscirà o fallirà, e come ci riuscirà o come fallirà. Se qualcuno ci rivelasse in anticipo come va a finire lo odieremmo, lui e il suo spoiler, perché ci toglierebbe il gusto del non sapere, e quindi del patire insieme con i personaggi, ignorando insieme a loro cosa deve ancora accadere.

Ci sono però storie (romanzi, racconti, fumetti, film) che reggono benissimo l’eventuale anticipazione. Potete sapere già come va a finire (vi hanno raccontato tutto, l’avete già letto o visto…) e la storia vi coinvolge lo stesso. Non siete trascinati insieme con i protagonisti nella loro vicenda; voi siete come un dio che sa già tutto, o almeno che sa che cosa deve accadere. Eppure siete ugualmente appassionati.

Evidentemente, il testo che state leggendo o guardando vi dà ugualmente qualcosa, come quando ascoltate una canzone per la centesima volta e vi piace lo stesso: non c’è il problema di “come va a finire” eppure vi sentite coinvolti, appassionati. O anche quando ascoltate un brano di musica più complesso di una semplice canzone: il problema del “come va a finire” non è proprio in gioco, eppure state lì ad ascoltare, magari ugualmente appassionati.

Funzionano un po’ così miti e leggende: magari li conoscete già, o magari no, ma assomigliano a un altro che conoscete e non è difficile capire cosa succederà. Eppure, qualche volta, ripercorrerli è ugualmente magico. Altre volte invece no. In che cosa sta la differenza? Potremmo dire, genericamente: nel modo di raccontare. E il modo di raccontare potrebbe essere definito come un modo per recuperare l’interesse di qualcosa di già noto facendocelo apparire sotto aspetti diversi, aspetti ignoti. Un bravo narratore, insomma, a parole così come per immagini, è in grado di farvi vibrare e penare anche per una vicenda che conoscete già. Sapete come andrà a finire, ma non sapete che cosa vi aspetta al prossimo passo, e, soprattutto, questi prossimi passi arrivano uno dopo l’altro un po’ come gli sviluppi di una melodia musicale, con un ritmo che vi trascina.

Funziona un po’ così anche Ghirlanda, di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky. Mattotti è recidivo: l’aveva già fatto qualche anno fa con Chimera. Tuttavia, a differenza che in Chimera, una storia in verità stavolta c’è, e c’è anche qualche sorpresa verso la fine, ma siccome si tratta evidentemente di una favola, il lieto fine è canonicamente atteso, e infine rispettato. Un po’ di tensione narrativa normale, quella che si potrebbe spoilerare, in fin dei conti è presente. Eppure non è davvero l’incertezza sul futuro di Ippolito e Cocciniglia a mandarci avanti, pagina dopo pagina.

Il bello, direi, è qui di due tipi.

Da un lato c’è…

6 Luglio 2016 | Tags: fumetto, Lorenzo Mattotti | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Lorenzo Mattotti, Fuochi, pagina 14 Certo non potrò seguire ancora molto a lungo il criterio di queste prime scelte per questa rubrica, scelte che stanno andando, come vedete, da maestro ad allievo; ma ancora per stavolta posso proseguire, e proseguo. Hugo Pratt (n. 1927) è indubbiamente l’autore di riferimento per la crescita stilistica di José Muñoz (n. 1942), così come Muñoz lo è a sua volta per quella di Lorenzo Mattotti (n. 1954). Fuochi (pubblicato a episodi su Alter dal 1984, e poi da allora numerose volte in volume) è indubbiamente il suo primo capolavoro, il risultato di una acquisita maturità stilistica.

Fuochi è la storia di un uomo (Assenzio, ufficiale di corazzata) che, favorito dagli spiriti di un’isola, si perde nelle proprie emozioni e sensazioni, finendo per provocare il proprio disastro spirituale e la distruzione stessa della nave. Non si tratta di un racconto astratto ed evanescente: al contrario, il racconto è continuamente chiarissimo e pieno di tensione narrativa. Ma l’astrazione e l’evanescenza non mancano, visto che sono esattamente ciò di cui si parla: quel perdersi nelle proprie emozioni che è il filo portante della vicenda, nei loro aspetti positivi e in quelli negativi, ben difficilmente (anzi quasi mai) distinguibili tra loro, se non (un poco) a posteriori, quando la vicenda si è conclusa.

La qualità di Fuochi è quindi legata alla capacità di Mattotti di tenere insieme un filo narrativo nitido e coinvolgente con una serie di travasi emotivi, di improvvise cecità, o di estreme lucidità del tutto straniate. Il filo narrativo è il cavo a cui il lettore si tiene sicuro nella propria avanzata; l’esasperata sensibilità è da un lato l’oggetto del racconto (il perdersi a cui va incontro il tenente Assenzio), e dall’altro la modalità percettiva che viene continuamente proposta al lettore, il quale in questo modo si identifica sempre di più con il protagonista, sino a vivere in prima persona le sue sensazioni.

La chiarezza del filo narrativo è garantita sostanzialmente dalla successione delle immagini e dei dialoghi: si capisce sempre esattamente che cosa stia succedendo, e perché quella cosa sta succedendo sulla base di quanto era accaduto prima (si capisce a posteriori, ovviamente: il racconto è pieno di sorprese). Viceversa, la vividezza dell’emozione è qualcosa che riguarda il singolo istante, ciascun singolo istante, ed è perciò costruita attraverso la forma visiva delle singole immagini, delle vignette. Le didascalie che contengono il flusso di coscienza del protagonista sono una struttura di mediazione, il prodotto di una coscienza che cerca di spiegarsi, razionalizzarsi, raccontarsi quello che le sta succedendo: e infatti, man mano che la storia procede, queste didascalie si fanno sempre più lapidarie, più sgranate, più brevi, sino a scomparire del tutto verso la fine.

Le singole vignette hanno di conseguenza un duplice ruolo: devono contenere un’immagine semplice da decifrare, per permettere al lettore una facile comprensione dell’evoluzione della storia; ma devono al tempo stesso contenere tutta la complessità necessaria per essere fortemente evocative.

Guardiamo dunque la tavola qui a fianco, quattordicesima di sessantadue. Ci troviamo ancora in una fase narrativa iniziale: l’isola sta appena iniziando a manifestare il proprio potere su Assenzio, che si trova in esplorazione con un gruppo di soldati.

Questa tavola è la prima, in tutta la storia, a enfatizzare il proprio sviluppo verticale, con la grande vignetta a sinistra alta due terzi dello spazio, che contiene a sua volta una figura a sviluppo verticale come il faro. Nell’economia complessiva del testo si presenta come una sorpresa, esattamente come il faro alla percezione del protagonista Assenzio: insomma, quello che percepisce il lettore qui è del tutto analogo a quello che percepisce Assenzio in quel momento della sua vicenda. Persino la didascalia che dice “Il faro” non è una semplice descrizione (che sarebbe superflua perché il faro si riconosce benissimo da sé), ma il grido di sorpresa del protagonista.

Guardate ora rapidamente le cinque vignette: l’apparizione del faro, il soldato che lo osserva, di nuovo il faro (in avvicinamento), i soldati che si guardano attorno alla base del faro, Assenzio che sale le scale. La comprensibilità del loro oggetto è immediata, così come immediata è la loro concatenazione narrativa. Ma, subito dopo, ci si accorge che tutto, in queste immagini , è fatto per ridurle a macchie di colore e di luce, a contrasti cromatici. Guardate quella in cui ci sono più figure, cioè la quarta vignetta: dei tre soldati, solo a uno si vede il volto, ed è ridotto a una maschera; al soldato più vicino resta persino tagliato fuori dall’inquadratura. Così, anche qui la variegata struttura giallo-verde dei soldati diventa una base orizzontale su cui si staglia la verticalità della scala sul fondo.

Questo dominio della sensazione si trova vissuto qui insieme dal protagonista e dal lettore, identificati in questo modo sin dall’inizio (e andando avanti sempre di più) in una comune discesa nel Maelstrom.

Se avete sottomano Fuochi, è facile verificare la trasformazione visiva che hanno le rappresentazioni stesse dei fuochi nel corso del testo: all’inizio geometriche e compatte, perché lontane e vissute da fuori, poi informi e sgranate, quando sono un vissuto interiore esaltante e doloroso, e alla fine ancora sgranate ma lineari, quando sono l’esplosione dei cannoni, della corazzata e del sé del protagonista.

Raccontare una storia non è mai un semplice elencare una successione di fatti. Una storia riuscita cerca di farli anche vivere, quei fatti, alla sensazione del lettore. Mattotti, in Fuochi, sfrutta questa possibilità al massimo grado.

Pittura e fumetto in dialogo

Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2000

Colpisce, nella produzione di Lorenzo Mattotti, la varietà della anime che vi si possono incontrare. C’è il Mattotti fumettista, attento a utilizzare la materia del colore e la luce (o la linea sinuosa del pennino) per riempire di spessore i suoi racconti, vignette che sarebbero dipinti, se il Mattotti pittore non fosse ben consapevole che la pittura è una cosa diversa, che si confronta con una storia ed esigenze comunicative differenti. Per questo, nel Mattotti pittore, il racconto o l’episodio scivola delicatamente sullo sfondo, diventa mera occasione per un gioco di rapporti di colore, un’evanescenza del reale a vantaggio della pura visione, un dialogo di campiture che sono omogenee solo a prima vista – e sulle quali, occasionalmente, il racconto ritorna a posteriori, istoriando quegli spettri di figure con graffiti di vaga memoria orientale.

E c’è il Mattotti illustratore, quello più noto, forse, e ancora diverso. In cui due concezioni opposte dell’illustrazione convivono lasciando ora più forza all’una ora all’altra: da un lato l’illustrazione come – appunto – immagine che “illustra”, presentando o raccontando in nuce una situazione; dall’altra l’illustrazione come invenzione grafica, idea visiva che cattura l’occhio per i rapporti cromatici e le forme. Si potrebbe pensare che questa opposizione, tra il narrativo e il visivo, riassuma nel Mattotti illustratore il fumettista e il pittore; ma si andrebbe fuori strada.

Il narrare dell’illustratore è fatto dell’inventare la situazione emblematica, del coglierne il momento cruciale, dell’avvicinare i simboli in modo da trasformarli in discorso – un agire ben diverso dal narrare del fumettista, che si basa sulla sequenza, sul lento e progressivo disvelamento delle passioni e delle tensioni, e in cui ogni vignetta è carica di tutti i significati trasmessi dalle vignette che l’hanno preceduta.

D’altro canto, le costruzioni visive del Mattotti illustratore potrebbero ben trovare spazio pure nella sua pittura, e invece in questa quasi non ve n’è traccia. C’è un non troppo velato esprit de géometrie in queste illustrazioni, in cui diagonali e ortogonali organizzano lo spazio visivo con tale rigore che persino le curve, che restano comunque frequenti e rilevanti, sembrano adeguarsi alla loro icasticità. Sembra che con le sue rette Mattotti delinei un ordine del mondo sopra cui le sue curve disegnano variazioni visivamente ammalianti: ma sono le rette a dar senso alle curve! Come sono le campiture piatte a dar rilievo alle aree di colore sfumato e alle irregolarità presenti e frequenti nell’uniformità del colore…

Nel Mattotti pittore questa ferrea organizzazione del mondo è invece del tutto assente. Lo si vede bene nella serie straordinaria dei taccuini di pittura su carta nepalese, dove la porosità della carta diffonde il colore, e il gioco visivo sarebbe praticamente solo cromatico se non vi ritornasse, occhieggiante, lo spettro del racconto, il riferimento alla figurazione orientale. E il pennino, che negli spazi ampi delle tele non ha modo di essere utilizzato, trova finalmente qui il modo di agganciare il colore, di fargli come da controcanto. Quel pennino che abbiamo visto così fantasioso e insinuante nei 240 disegni in bianco e nero di Linea fragile, pubblicato qualche mese fa da Nuages di Milano.

Il percorso di segni e colori di Lorenzo Mattotti, dai fumetti degli anni Settanta a quelli degli anni Novanta, dalle illustrazioni per Vanity al manifesto di Cannes 2000, dai dipinti su tela e su carta al suo cinema d’animazione, si trova oggi in mostra ai Musei di Porta Romana di Milano, in una curata e ricca esposizione. Troppo affollata di immagini, ha suggerito qualcuno. A noi non è parso che ci fosse ragione per farne economia.

Lorenzo Mattotti, Segni e colori

Musei di Porta Romana, viale Sabotino 22, Milano

Dal 19 ottobre al 26 novembre

Catalogo stampato da Hazard Edizioni, 104 pp., £. 48.000

Tre illustratori per Dante

Il Sole 24 Ore, 21 novembre 1999

Come illustrare la Divina Commedia senza restare bloccati dall’incontro con gli spettri di Gustave Doré, di William Blake, di Botticelli? Per non dire che dei più grandi, inevitabilmente evocati quando si tenta l’operazione di fare illustrare il racconto più immaginifico e terribile della nostra letteratura. Ci hanno provato le Edizioni (e Galleria) Nuages di Milano, proponendo ciascuna delle tre cantiche a un autore diverso. Deciderà la storia se i nomi di questi illustratori resisteranno al tempo come quelli nominati più sopra. Per ora possiamo limitarci a dire che sono tra i migliori disponibili nel mondo.

Ai tre volumi corrispondono tre esposizioni. Quella di Milton Glaser, autore delle illustrazioni del Purgatorio, si è tenuta dal 29 ottobre al 13 novembre. Quella di Lorenzo Mattotti, autore delle illustrazioni per l‘Inferno, si è aperta il 16 novembre e si chiuderà il 5 dicembre. Quella di Moebius, illustratore del Paradiso, si svolgerà dal 9 al 24 dicembre.

Si tratta di tre proposte illustrative molto diverse tra loro, e anche il confronto è stimolante.

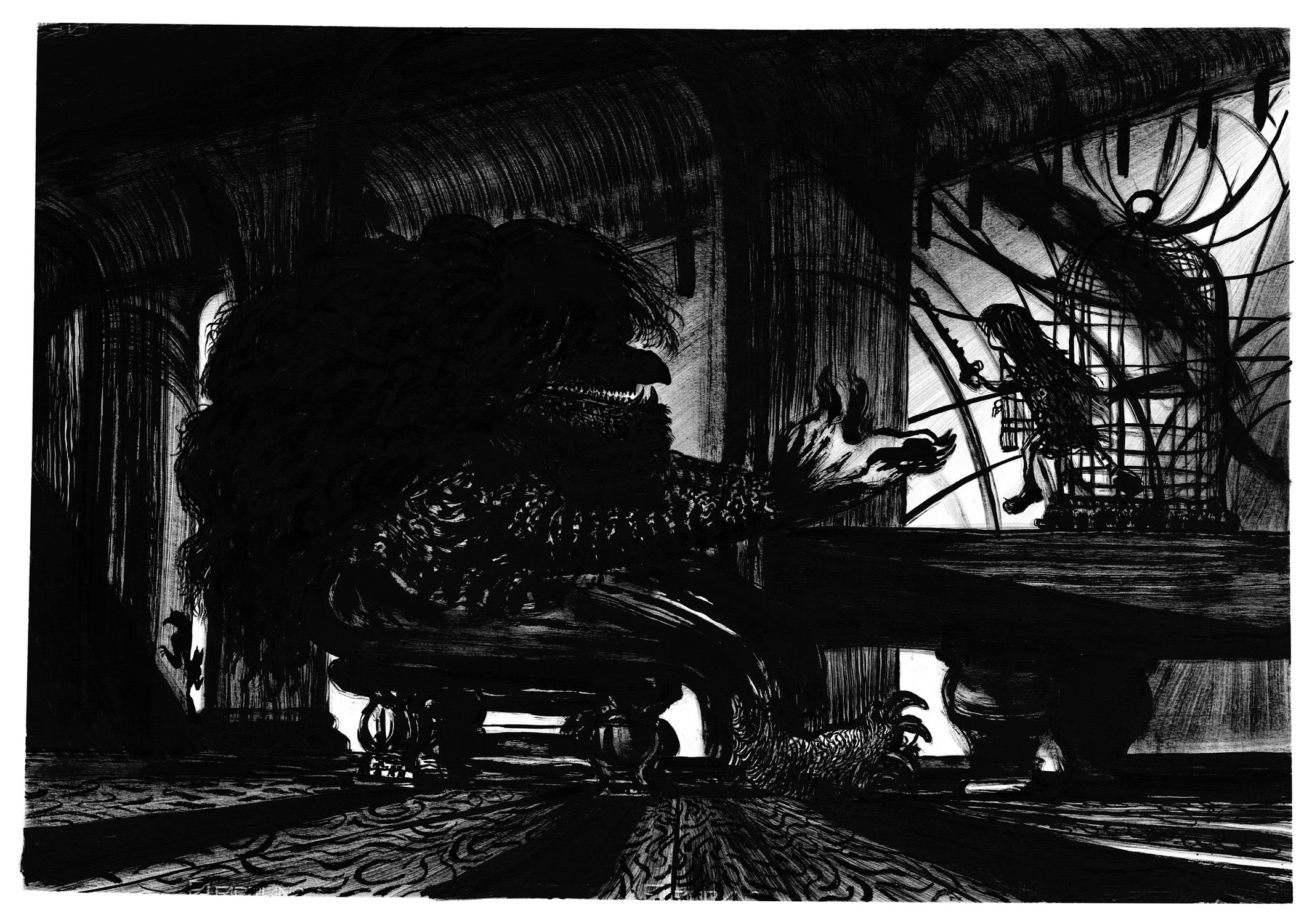

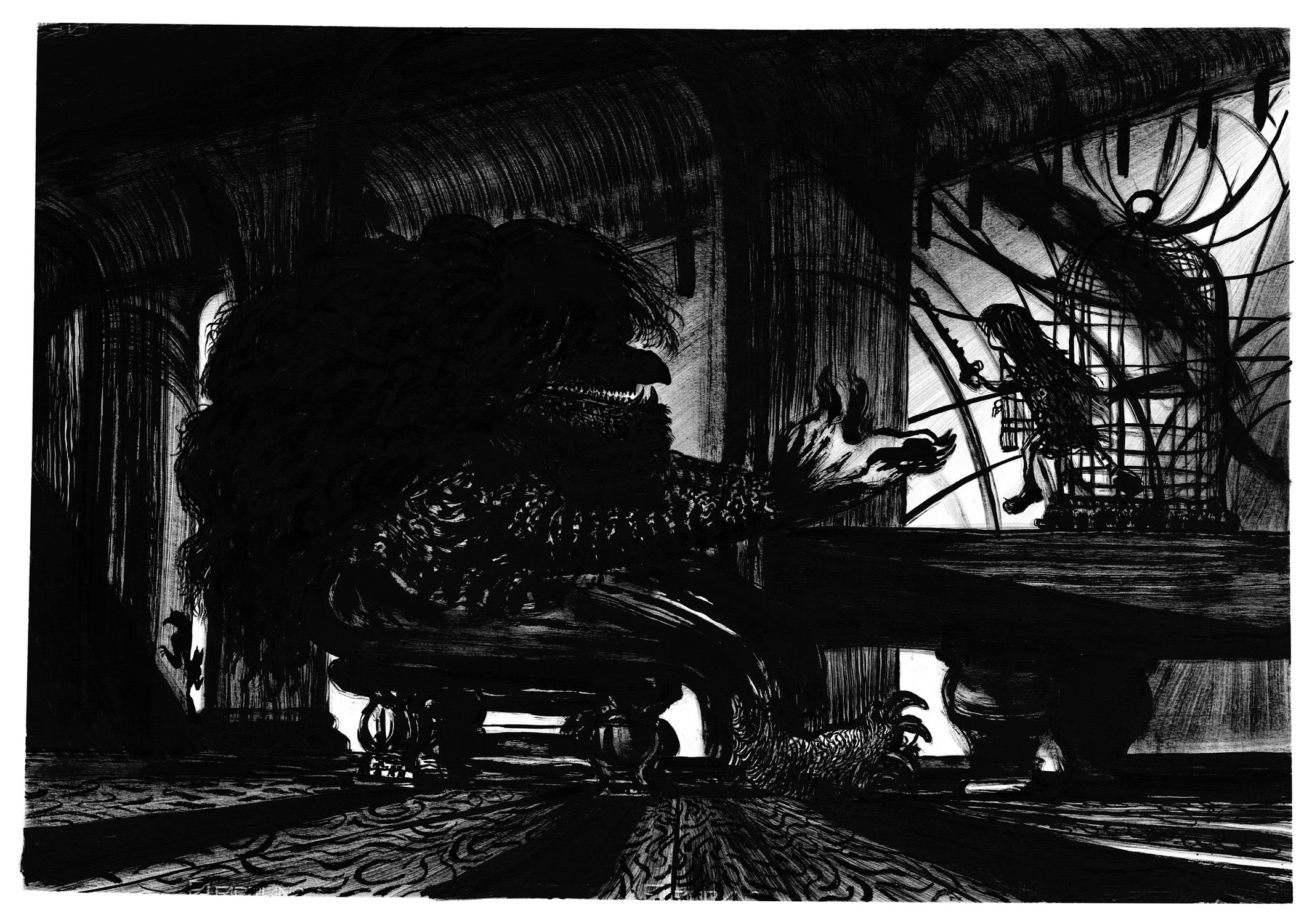

L’Inferno di Mattotti è all’insegna dell’angoscia e del terrore. I colori sono saturi e contrastati e le luci radenti rivelano le forme in un’oscurità rossastra. Le forme sono spesso piegate, contorte. Le figure imponenti e incombenti. Più che il dolore, è la paura a percorrere queste immagini, a volte giocate sulla complessità, e a volte su un’estrema semplificazione: la figura bianca del Caronte “con gli occhi di bragia” si inarca su una forma nera ogivale sospesa su un’acqua di un azzurro irreale, contro uno sfondo rossastro. E’ solo la presenza e il gesto di Caronte a rendere comprensibili le forme che lo contornano. I suoi occhi, per quanto piccoli, sono il fulcro dell’intera immagine.

Anche il Purgatorio di Glaser insegue una semplificazione formale, ma lo spirito è del tutto diverso. Le forme (spesso pure silhouette) e i colori hanno tutti un aspetto allegorico, sembrano sempre rinviare a qualcos’altro. Il tempo vi appare come sospeso; le situazioni narrative suggerite e denegate; gli oggetti carichi di evocazioni. Le immagini a volte si ripetono, variate per colori e rilevanza dei dettagli, così che una stessa situazione narrativa si ritrova talora illustrata due volte. E’ lo stesso Glaser, nella sua breve introduzione al proprio lavoro, a raccontare come questa duplicità, inizialmente suggeritagli dal percorso tecnico con cui ha realizzato le immagini, poteva bene accostarsi allo spirito stesso del Purgatorio, “dove il tempo è interminabile”.

Moebius è forse quello che resta più fedele al proprio modello fumettistico. Il Paradiso appare costellato di nubi e figure umane che paiono torri. Sarà per identità nazionale, o per un comune spirito visionario, le immagini di Moebius sono quelle che più ricordano la figurazione di Doré. Lunghe figure isolate; volti che guardano verso l’alto, o verso il basso… Ma Moebius non può fare a meno di adornare queste figure con gli spettri formali del proprio immaginario: vestiti e copricapi singolari, colori caldi e sfumati; eventi fermati in un gesto che, per quanto evidentemente pacato, consono al luogo, accenna a un divenire che l’immagine nel suo complesso sembrerebbe escludere.

La Divina Commedia ci ritorna, attraverso l’entusiasmo visivo dei suoi tre illustratori, avvicinata, attualizzata. Le angosce, le allegorie, le illuminazioni di Dante continuano ad affascinarci perché sono, evidentemente, le stesse nostre angosce, allegorie, illuminazioni – quando solo si attraversa quel medioevo che tutti e tre gli autori hanno scelto assai coerentemente di dimenticare. Non è perché Dante è vissuto allora che la sua opera continua ad ammaliarci.

Le tre esposizioni saranno riunite in una sola mostra presso la Torre Avogadro di Lumezzane (Brescia) dal 19 febbraio al 16 aprile 2000. I volumi di Glaser e Mattotti si trovano già in libreria; quello di Moebius è imminente.

Dante Alighieri, La Divina Commedia

L’Inferno di Lorenzo Mattotti

Il Purgatorio di Milton Glaser

Il Paradiso di Moebius

Edizioni Nuages, Milano, ogni vol. £.58.000

La galleria ha sede in via Santo Spirito 5, Milano

Lorenzo Mattotti 1988 Sono affascinato dal fumetto soprattutto per la sua complessità, come mezzo per la complessità. Per il rapporto tra tre aspetti: le immagini, il ritmo, la sceneggiatura. Quello che più mi interessa è metterle insieme, organizzarle. C’è il problema dell’immagine, della sceneggiatura… le immagini sono fatte di segni, molto spesso sono fatte di colori, la pagina ha una struttura portante, ci sono delle componenti di ritmo… Ogni elemento è necessario alla riuscita di una storia ed è in rapporto stretto con gli altri, per cui deve esistere equilibrio e contemporaneamente tensione. Ora sto parlando semplicemente del mezzo, del rapporto tra la lingua e l’immagine, tra i silenzi e l’immagine solo disegnata che crea tensione, una tensione che esiste tuttavia soltanto se è stata preceduta da un parlato. E queste sono le componenti del ritmo. Poi c’è la struttura della pagina, formata dalle varie vignette, che sono corpi singoli e sono nello stesso tempo in relazione tra loro e con le pagine precedenti. Le vignette sono poi contemporaneamente segno e colore, due elementi anche questi in rapporto tra loro e tra vignetta e vignetta, nell’arco di tutta la storia.

Sicuramente, tra tutto quello che ho fatto, dall’illustrazione alla pittura al cartone animato, il fumetto è il linguaggio che amo di più. Nel cartone animato c’è il movimento, il rapporto col cinema… Ma è quasi tutto detto. Nel fumetto invece c’è un’organizzazione finalizzata a creare qualcosa che in effetti non è detto a priori. Il tempo e il passaggio del tempo hanno un altro valore. Anche nelle immagini più astratte io parto sempre da un’idea narrativa. Anche nelle illustrazioni, per la moda e per la pubblicità, mi piace molto essere narratore. E mi piace raccontare cose molto leggere, impalpabili, anche i silenzi, qualcosa che nel fumetto diventa più difficile esprimere che con altri linguaggi.

***

Il fumetto deve essere una cosa estremamente diretta. Bisogna trovare la tensione giusta, quella che coinvolge il lettore. Se l’immagine, la storia, la forza dell’immagine non riescono a catalizzarlo, allora deve esserci un ritmo naturale, nel quale si entra senza sforzo e affascinati. Non è come nel cinema, in cui sei in una stanza buia, con il volume alto, la grande immagine. Già anche con la televisione sei molto distratto, ma il fumetto ha un rapporto con la concentrazione che è più simile a quello del libro. Il fumetto deve avere un ritmo e delle immagini forti, che catturano subito. Tutto sta sempre sulle righe, nel fumetto.

A volte lo paragono al melodramma: lì i testi sono completamente privi di consistenza, non esistono, però il rapporto con la musica fa sì che se tu ascolti un melodramma seguendo i testi, grazie alla musica essi assumono immediatamente un altro valore. È la musica che li fa volare, per cui ti trovi completamente coinvolto, subito colpito da questo fatto. Penso che si possa tracciare un parallelo tra l’innaturalità che deve avere il fumetto e la struttura dell’opera lirica. Anche nel fumetto puoi inserire dei testi estremamente retorici, forti, che estratti da quel contesto letterariamente non reggono. Però una volta che sono accompagnati alle immagini, ecco che volano anche loro. È comunque importante raccontare delle storie delicate, quasi inesistenti. Non puoi pretendere di concepire le immagini in maniera cinematografica, come fai con la cinepresa, come Andy Warhol che registra un uomo che dorme per otto ore. Nel cinema questo può avere il suo fascino, ma nel fumetto non ti è consentito. Lo puoi fare forzando molto.

***

Una delle più grosse tensioni della mia storia ha riguardato proprio il dover raccontare la realtà e contemporaneamente il disegno, l’immagine. Facevo Incidenti e mi sarebbe piaciuto fare del cinema, volevo catturare con una cinepresa quello che avevo attorno e cercavo di raccontarlo nel fumetto. È stato lì però che ho capito che dovevo accettare la “falsità” del disegno, l’artificiosità completa. E infatti la storia è scoppiata: a un certo punto sono entrati i Sidra, personaggi del tutto irreali. Non potevo andare avanti altre cinquanta pagine tenendo duro con quel rapporto con la realtà, la storia non reggeva, non aveva forza. All’interno dell’artificiosità, invece, a un certo punto si può riuscire a far entrare il lettore in campi o momenti impalpabili, di pure sensazioni. Questo mi interessa molto, e l’ho poi tentato anche con Fuochi, ma diventa possibile far provare, far respirare al lettore l’aria, il colore, il vento, solo dopo che l’hai catturato.

Tutto deve essere quindi sopra le righe. Tutto deve essere vissuto in maniera diretta. Io sento che il racconto funziona se riesco a viverlo in maniera diretta, a costo che le cose possano apparire semplicistiche, semplificate all’osso. A livello personale, penso che le cose funzionino quando le affronto direttamente… la paura, l’amore, la felicità… quando è appagato il mio rapporto con la fisicità dei sentimenti.

Si tratta certo di sentimenti diversi tra loro, ma hanno in comune il fatto di essere fisici. Hanno tutti un rapporto con il sentire. Io sono molto emotivo, molto passionale con il mio lavoro. Non sono concettuale in questo senso, devo sentire il disegno, le emozioni. E cose come la malinconia, la paura, il correre, il rapporto con la natura, se da una parte sono “i grandi temi”, dall’altra sono probabilmente molto romantici, molto emotivi, legati molto alla fisicità. La fisicità che viene fuori anche nei mezzi che uso, mezzi con i quali ho un rapporto molto stretto. Anche quando uso dei materiali leggeri, non particolarmente spessi o pastosi, dalle matite ai pastelli a olio, c’è un rapporto di fatica o di piacere nella stesura dei colori, un gusto per la stratificazione, per il graffio, per l’impasto creato attraverso numerosi passaggi. E quando lavoro con il pennino capisco che le cose migliori vengono fuori quando io sento il pennino: è cioè importante per me il rapporto di sensibilità con la linea e con quello che si sta creando. Il rapporto fisico con la punta, che è estremamente sensibile, diventa un tramite, un prolungamento delle mie emozioni. La mano è in rapporto diretto con il mio sentire e qualsiasi emozione varia il segno. Questo è un rapporto fisico, dove la mia emozione sulla carta mi affascina e mi influenza. È tutto molto legato al corpo, alla mia pelle. Il pennarello, ad esempio, crea tra me e il lavoro un rapporto “di mestiere”, non è proprio una sensazione artigianale, ma in ogni caso sento il distacco. Mentre quando uso la matita e realizzo una storia che già conosco – e quindi può essere mestiere – sento di più il senso del lavoro. Il retino è come il pennarello: mi affascina e alcune volte lo uso, ma non è richiesta una partecipazione fisica, soltanto pazienza e precisione. Mentre la mia precisione è più legata alla rappresentazione esatta del mio sentire e dei miei sentimenti.

***

Il bianco e nero rappresenta un problema, forse per un mio eccesso di controllo. Il bianco mi piace perché è puro. Vorrei lavorare soltanto con il pennino. Mi imbarazza invece il rapporto tra pennino e pennello, perché è difficile contenere le proporzioni e l’equilibrio tra queste due tonalità. Mi piace molto il pennello, così come forse mi piace troppo il nero. Lo uso poco proprio per contenermi, perché quando comincio a usarlo non smetterei più e tendenzialmente farei tutto sul nero, lavorerei sulle penombre totali. Un po’ come Muñoz.

Il nero è estremamente prepotente. In Fuochi a un certo punto ho cominciato a sentire il fascino delle penombre, e ci sono delle vignette in cui sono arrivato a dei punti “limite”, non sapevo nemmeno che risultati di stampa avrei potuto avere. Ma ero così affascinato dalle differenze nell’oscurità che non riuscivo a fermarmi. Lo stesso problema ce l’ho quando comincio ad adoperare il nero. Se mai affronterò una storia in bianco e nero, so che dovrò passare almeno un mese a combatterci.

***

Per quello che riguarda i miei temi, mi interessa la scommessa di riuscire a raccontare delle cose che con il fumetto sono difficili da raccontare, cose che forse appartengono ad altri territori espressivi. Ad esempio, la contemplazione… il cambiamento delle nuvole, l’aria, il colore, sono cose che non generano azione, ma piuttosto degli itinerari interiori. L’idea di riuscire a raccontare queste cose mi affascina, perché non mi interessa il fumetto come serialità, ma il fumetto come scommessa. C’è gente che dice che è impossibile raccontare certe cose; io dico: “Proviamoci. Proviamo a vedere se si può raccontare, se ci si riesce”. Non ho pregiudizi per il mezzo. Lo uso nella sua specificità, senza però limitare la gamma dei temi possibili. Questo non implica la distruzione, non sono per la distruzione del fumetto, ma voglio cercare di lavorare nell’ambito di zone non ancora investigate, zone che molti ritengono inagibili.

È importante insomma vedere se è possibile espandere il campo, prima di dire che non lo è. Certe volte mi sono ritrovato in vicoli ciechi, da cui si entra nella concettualità esasperata, oppure totalmente nella pittura. In Fuochi credo si senta questa tensione enorme tra pittura, intimo, narrazione, eccetera. L’importante è trovare un equilibrio, grazie al quale nulla si distrugge, ma tutto convive al meglio. Capitava che quando c’erano dei sentimenti di un certo tipo da esprimere, mi scattavano fuori le immagini di pittori che io amo e che per me hanno parlato nella mia lingua. Veniva perciò automatico e naturale coglierli, seguire la loro lezione. Certo, esiste anche un mio distacco di lettore, una consapevolezza riguardo alle mie fonti di ispirazione, però devo sentire di essermene completamente appropriato per essere in grado di utilizzarle.

Valvoforme valvocolori .

.

Questo è l’estratto dell’intervista a Lorenzo Mattotti contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline sono apparse nei giorni precedenti. Qui un’introduzione a Valvoline.

Valvoforme valvocolori Si è appena chiuso il Comicon di Napoli, con la sezione dedicata ai trent’anni dal supplemento Valvoline su Alter Alter. Cosa è stato Valvoline? Per me certamente qualcosa di importante, visto che mi ha spinto a pubblicare il primo libro della mia vita (copertina qui a fianco).

Ma per me la storia era incominciata già prima del 1983. Non ero rimasto particolarmente impressionato dalle prime prove di Mattotti (“Alé trantran”, “Incidenti”), pur apprezzandole. E anche “Minus” di Jori aveva indubbiamente qualcosa di apprezzabile, senza però appassionarmi… Meglio il Carpinteri che già appariva su Frigidaire. Nel 1982 passai i primi sei mesi dell’anno all’estero. Per non correre il rischio di perdermi qualcosa, mi ero abbonato sia a Linus che ad Alter Alter. Quando tornai, a fine giugno, mi lessi tutti di seguito sei numeri e feci due scoperte cruciali.

Si trattava di “Goodbye Baobab”, di Igort e Daniele Brolli, e di “Il signor Spartaco” di Lorenzo Mattotti. Anche se il mio destino successivo di lettore e critico sarebbe stato legato più a Mattotti che a Igort e Brolli, in quel momento era soprattutto “Goodbye Baobab” ad appassionarmi, quella storia di carne, di ossessione e di morte, narrata lentamente, e soprattutto così diversa dalle cose magnifiche, ma gridate e provocatorie a cui ci aveva abituato Frigidaire, con Pazienza e amici. A me, della storia di Brolli e Igort piacevano soprattutto le pause, i silenzi – silenzi che erano già presenti pure in “Spartaco”, ma non con altrettanta intensità (per Mattotti, bisognerà aspettare “Fuochi”, nel 1984, per trovare dei silenzi ancora migliori).

Il supplemento Valvoline fu il risultato di una sorta di scommessa fatta dalla direttrice di Linus e Alter, Fulvia Serra, con il gruppo degli autori: una sezione della rivista (praticamente la metà delle pagine) interamente gestita da loro. Igort, Brolli, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori, Mattotti e Jerry Kramsky. La scommessa fu stravinta dal punto di vista artistico, ma persa da quello commerciale: Alter può vantare il 1983 come il suo anno d’oro, qualitativamente, però commercialmente era già iniziata per il fumetto in Italia l’onda del riflusso, e la difficoltà e l’eccessiva novità di questi nuovi autori accelerarono per Alter la tendenza all’abbandono.

In che cosa consisteva la novità di Valvoline in quegli anni? Bisogna precisare, prima di tutto, che la novità di questi autori non era un caso isolato nel deserto. Nel calderone effervescente del nuovo fumetto italiano, tutto proteso al rinnovamento e alla maturità del fumetto come forma artistica, si distingueva una corrente più politicizzata e movimentista, di cui Frigidaire era la rivista di bandiera, e Pazienza, Scòzzari, Tamburini e Mattioli tra i principali rappresentanti; a fianco di questa, non del tutto distinguibile, e non di rado implicata nelle stesse operazioni, c’era un’altra corrente più espressiva e artistica. Di questa seconda corrente, Valvoline rappresentava, se vogliamo, il momento di punta, la componente di avanguardia organizzata.

Ecco, con il senno di poi (perché all’epoca la mia adesione ideologica era totale), mi verrebbe da dire oggi che gli autori di Valvoline hanno fatto le cose giuste per le ragioni sbagliate. Se davvero lo dicessi starei però esagerando, perché la poliedricità e l’attenzione a diversi linguaggi mediatici che caratterizzavano quegli autori non aveva nulla di sbagliato. Quello che, col senno di poi, mi disturba oggi, è un po’ l’imitazione dei comportamenti dei gruppi e dell’avanguardie pittoriche che caratterizzò Valvoline proprio nel suo essere un gruppo; un’avvicinamento al mondo dell’arte visiva che valse indubbiamente a Valvoline (e dintorni) uno spazio nella grande mostra di Renato Barilli Anni Ottanta, ma che aveva ugualmente un che di artificioso, un che di adeguamento agli stili dominanti…

Comunque, la mossa politicamente riuscì, e alla fin fine si rivelò davvero più una mossa politica che di sostanza. A rileggerle oggi, quelle storie del supplemento Valvoline sono tutte bellissime storie a fumetti, persino quella del più “artista” del gruppo, Marcello Jori, da far rimpiangere che lui, come pure Carpinteri, dopo qualche anno abbiano abbandonato del tutto il campo del fumetto. L’accusa di estetismo, che aleggiava su Valvoline in quegli anni, alla resa dei conti si rivela infondata, basata più sull’apparenza che sui risultati. A rileggere oggi quelle storie, ci si accorge benissimo che quella grafica che appariva allora così sconvolgentemente innovativa, era però perfettamente adeguata alle storie che raccontava. E c’era forse sì un accenno di spocchia artistoide in alcuni degli autori, ma poi le loro opere non erano affatto degli scimmiottamenti a fumetti delle arti visive; al contrario, erano il lavoro di autori di fumetti appassionati a quello che stavano facendo, che però conoscevano anche l’arte, e ne sfruttavano le forme e le potenzialità espressive.

Solo se si capisce questo, si capisce anche perché, nell’anno da lui trascorso in Italia, Charles Burns non abbia avuto problemi ad essere cooptato dal gruppo, diventandone un componente effettivo. Il suo atteggiamento nei confronti delle arti visive, in fin dei conti, non è molto diverso da quello, per esempio, di Igort; è solo che, essendo americano, le sue arti visive di riferimento sono un po’ differenti…

Come andò che realizzai quel libro? Fu Igort a propormelo, dopo due anni che esisteva già un progetto di un libro sul gruppo, che però ristagnava, e l’autore non dava segni di vita. Andai dall’editore, e feci la mia proposta. Seguirono non so quanti incontri con gli autori, per le interviste e la selezione delle immagini. Il libro uscì nel 1990, quando ormai il gruppo esisteva solo nominalmente.

La mia introduzione al volume può essere scaricata da qui.

Qui invece c’è una pagina di Facebook dedicata ad allora (dietro alla quale sospetto si nasconda Igort).

Un’ultima cosa. Nel 1983 Marcello Jori aveva 32 anni, Jerry Kramsky 30, Lorenzo Mattotti 29, Igort e Giorgio Carpinteri 25, Daniele Brolli 24, Valvoline (di fatto) 3.

Lorenzo Mattotti, Oltremai (42) Devo aggiungere ancora qualche osservazione a quello che ho detto su Oltremai di Lorenzo Mattotti la scorsa settimana. Si tratta del rapporto con il tema del sublime, un tema che ho sfiorato molte volte (vedi qui, e in particolare qui).

L’innamoramento settecentesco della cultura europea per la nozione di sublime è all’origine tanto del romanzo gotico e dell’horror, quanto del Romanticismo, quanto del mito funzionalista della forma pura. Stupisce un poco pensare che dietro ai lavori di Piet Mondrian e di Howard Phillips Lovecraft ci sia qualche elemento comune (poi, certo, non c’è dubbio che quell’elemento comune si è combinato e contaminato con altri elementi molto diversi tra loro, per arrivare a visioni del mondo così diverse – ma l’aspetto interessante è che l’elemento ci sia!). L’elemento comune potrebbe essere sintetizzato nella parola primitivismo. Per Mondrian si tratta di trovare la forma più semplice, più astratta di tutte, quella che i suo maestri cubisti erano già andati a cercare nell’arte (considerata primitiva) africana, e che lui cerca nei rapporti geometrici e cromatici puri. Per Lovecraft l’horror è l’irruzione nel mondo di forze primitive non controllate, superiori alle nostre possibilità di controllo.

I surrealisti cercheranno questa primitiva purezza nell’inconscio, le neo-avanguardie nella ricerca del grado zero della scrittura, certo non immemori dello sberleffo duchampiano, ambiguo tra l’assunzione di un grado zero totale di significatività artistica e la sua devastante parodia.

La concezione del sublime non è al polo opposto dell’Illuminismo, e non a caso Kant ne è pure il suo maggiore teorico. L’idea stessa che la matematica possa fornire una spiegazione ultima del mondo è un’idea che ha a che fare col sublime. Per quanto possa apparire complessa, il bello della matematica è che tutto può essere riportato a principi più semplici, a principi elementari…

Il problema forse è che, procedendo in questo modo, troppe cose sembrano dipendere da questa idea. Aggiustando un po’ il tiro, possiamo pensare che la riscoperta dello Pseudo-Longino da parte di Boileau e il successivo innamoramento della cultura inglese per le sue idee, siano a loro volta figli dello spirito del tempo; e magari le cose sarebbero andate così anche senza l’affermarsi dell’idea del sublime. Ma, come accade in questi casi, l’idea e la parola che la esprime hanno finito per fare da attrattore, da catalizzatore, per raccogliere e rilanciare quello che era già nell’aria, ma in forma più dispersa. Ed è così che ci possiamo accorgere che lo stesso tipo di tensione sta dietro al razionalismo illuminista, e a quelli che appaiono essere il suo opposto, lo spirito romantico e l’inconscio freudiano.

Francisco Goya, El sueño de la razón produce monstruos Il famoso Capriccio di Goya, del 1797, El sueño de la razón produce monstruos viene normalmente interpretato (su conferma di altre parole del medesimo Goya) traducendolo come “Il sonno della ragione genera mostri”. Tuttavia, la parola spagnola sueño significa non solo sonno, ma anche sogno. Se seguiamo le parole dei manoscritti di Goya (“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas.”) penseremo che è quando la ragione non veglia che nascono i mostri. Ma la sua frase originale ci autorizza anche a un’interpretazione diversa: la ragione, quando sogna, produce mostri.

Questi mostri, ancora ignoti a Goya, si possono chiamare oggi libero mercato, comunismo, nazismo, Olocausto, scientismo (che non è la scienza, ma il sogno che tutto sia interamente spiegabile attraverso la scienza). Sono il punto di contatto tra Mondrian e Lovecraft, ciascuno dei due innocente, ma rivelatore nella sua sensibilità.

E Goya ci riporta al nostro punto di partenza, Oltremai di Mattotti, essendone chiaramente un lontano ispiratore (per ammissione, tra l’altro, di Mattotti stesso). Il sublime di Oltremai è quello dei mostri ed è quello di William Turner; è quello del sonno più che del sogno della ragione. Goya poteva ancora pensare alla ragione come alla possibilità del controllo sull’irrazionale, e quindi all’arte come qualcosa che è figlia di questo controllo, esercitato sull’irrazionale fantasia. Goya poteva pensare che la ragione fosse qualcosa che ha a che fare con la classicità, e con la sua tradizionale capacità di controllo; la sua arte non è già più quella classica, ma condivide con quella il controllo, classico, sull’irrazionale.

Due secoli dopo, questi Capricci di Mattotti sembrano essere stati prodotti interamente dal sonno della ragione, attraverso un controllo che non è quello della ragione, non quello del calcolo e nemmeno quello del racconto, e quindi nemmeno quello della classicità. Sono figli dell’improvvisazione musicale e dell’improvvisazione grafica dei calligrafi cinesi e di Jackson Pollock (anche se Mattotti negherà quest’ultima associazione); cioè figli più di un’idea di Stimmung, cioè accordatura, sintonia, che di un’idea di spiegazione razionale (matematica o narrativa che sia).

In questo senso, proprio nel loro assumere i temi inquietanti delle poetiche del sublime, questi lavori si trovano sull’orlo del loro superamento. L’orrore, i mostri, sono diventati semplice inquietudine; non ci soverchiano più, ci conviviamo incertamente, pur senza pretendere di controllarli e di spiegarli. È scomparsa, o sembra scomparsa, la dialettica tra primitivo e matematico. La paura che proviamo non è terrore; l’incapacità di controllare il primitivo non ci soverchia; la semplificazione razionale è fuori gioco. Siamo al di là di Lovecraft e al di là di Mondrian: è il tema in comune all’opposizione tra loro che sta per essere messo fuori gioco.

Sarà forse perché questa dialettica tra controllo razionale e distruttività primitiva è la dialettica del soggetto individuale, pilastro della nostra cultura (ma non di tutte le altre). Sarà forse perché in questi Capricci di Mattotti è proprio il soggetto a essere scomparso…

…stavolta ho incominciato a creare immagini narrative evocandole sul momento. Questa piena libertà che mi sono preso mi obbligava paradossalmente a un’estrema concentrazione sul soggetto e sulla composizione del disegno. Tutto doveva essere contenuto, svolgersi in quell’unica tavola e possedere abbastanza forza da stimolare l’immaginazione di chi l’avrebbe guardata. Ho l’impressione che la mente, in questi casi, si metta all’ascolto di lontani echi narrativi, di storie, simboli e immagini, visti in altri periodi della mia vita. Scava nella memoria e va a pescare immagini rimaste impresse nella mia pinacoteca personale, creando strane associazioni, mescolando miti, personaggi, luoghi. È stato come se l’improvvisazione scartasse le idee di superficie, le inutili decorazioni, e puntasse direttamente all’essenza, potente, nascosta, sotterranea, della visione. Piano piano, si è concretizzato un universo fiabesco senza riferimenti precisi a storie esistenti, un racconto per immagini molto personale. Il pennello e il nero permettono questo linguaggio diretto, senza fronzoli, evocatore ma non descrittivo, misterioso, dove la luce e il buio vestono un ruolo da protagonisti. Sono disegni enigmatici anche per me, fanno parte di quell’esplorazione del “dentro” che ho intrapreso da un bel po’ di tempo ormai e che, in questo caso, si è indirizzata piuttosto verso i luoghi della fiaba, del mito, del fantastico. Ho l’impressione che le immagini si raccontino da sole, in maniera libera, indipendenti da qualsiasi frase con cui avrei potuto accompagnarle. Mi è parso che qualunque parola avessi aggiunto alla loro autonoma narrazione avrebbe solamente limitato l’evocazione affabulatoria che quelle immagini hanno in sé…

Lorenzo Mattotti, Oltremai (1) Mi fa sorridere pensare che i tre mondi del fumetto, dell’illustrazione e della pittura rivendicheranno come propria quest’opera di Lorenzo Mattotti. Tutti e tre hanno infatti ragioni per farlo, visto che l’autore vive tutte e tre queste realtà. Però Oltremai non è facilmente descrivibile come fumetto, perché non c’è né una sequenza né una storia; non è facilmente descrivibile come illustrazione perché non illustra nulla, e non c’è nessun testo di riferimento; non è facilmente descrivibile come pittura perché supporto e strumento sono atipici, e soprattutto perché fatica a inserirsi nel discorso corrente delle arti visive. Ma “pittura” è comunque il termine più generico dei tre, e solo per questo motivo alla fin fine Oltremai sarà riconosciuta nel suo ambito.

È la terza volta che mi trovo davanti a questi lavori. La prima mi trovavo nello studio di Lorenzo, mentre ancora li stava realizzando. La seconda, era nello splendore del salone della Pinacoteca di Bologna, dove sono stati esposti tutti e 53, uno dopo l’altro in una lunga fila, sino a pochi giorni fa.

Adesso sono a casa mia, e ho davanti il libro, pubblicato da Logos di Modena, stampato e confezionato con estrema cura, che vale pienamente il suo (non indifferente) prezzo. Certo, non sono gli originali; però adesso di fronte a queste curatissime riproduzioni posso prendermi tutto il tempo che voglio, guardare, osservare, tornare indietro, confrontare, ripensarci, metterle via, ripensarci ancora, tirarle fuori, confrontare quel dettaglio con un certo dipinto che ricordavo, pensarci ancora, guardare ancora, rimandare a domani, e poi guardare ancora…

Questi disegni mi fanno un po’ paura. E non sono i mostri che vi appaiono, a spaventarmi. O almeno, non loro direttamente. Ogni tanto mi viene da pensare che questi mostri sono solo i fratelli cresciuti di quelli (selvaggi) di Maurice Sendak. Quindi non spaventano: inquietano.

Ma inquieta anche la bambina, e il bosco, e l’acqua, e il cielo, e persino il paesaggio lontano. Tutte queste cose inquietano, e questo sommarsi di inquietudini mette un po’ i brividi. Ma quello che fa paura davvero è il fatto di riconoscere in queste immagini un sacco di cose che già conosco, e queste cose, qui, non si trovano al loro posto, oppure non stanno nel rapporto corretto tra loro: insomma, sono loro e insieme non lo sono. È così anche per gli stessi mostri, la bambina, i boschi, le acque, i cieli e i paesaggi lontani; ma è così soprattutto per tutti quegli echi di forme che riconosco e che in parte sono come dovrebbero essere e in parte no.

Nelle parole che ho citato all’inizio del post (tratte dall’introduzione del volume), Mattotti spiega come ha lavorato su queste immagini. Sono tutte improvvisazioni, spesso realizzate in un’unica sessione di lavoro (sto aggiungendo qui anche qualche informazione avuta dalla sua stessa voce). Si parte da un segno qualsiasi del pennello sul cartoncino bianco (di grande formato, 100×70), e quel segno ne evoca altri, e questi a loro volta evocano figure, e l’immagine così progressivamente si compone.

Una delle cose che mi piace fare su queste immagini è seguire con l’occhio il gesto del pennello: il gesto che traccia grosse linee ondulate, il gesto che affianca sottili linee diritte, quello che lascia sequenze di macchie vagamente regolari… e poi la rottura improvvisa, quando a un tipo di gesto se ne sostituisce un altro, più netto, più violento, meno iterativo.

È come ascoltare un brano di musica. Ci sono dei temi che ritornano, dei leitmotif, cioè dei motivi portanti (il mostro, la bambina, l’oscurità, il bosco, l’acqua…), ci sono degli andamenti armonici che si susseguono (le varie tessiture, i vari andamenti del gesto…), e c’è questo loro stupefacente avvicendamento. Non c’è una storia?

In verità di storie ce ne sono tante quante sono le immagini, e hanno tutte qualche relazione tra loro; ma non c’è tra loro una continuità. Il che rende tutte queste storie molto vaghe, e non interessanti di per sé. Proprio come in un brano di musica: magari riconosci il momento di furore, o il momento di gioia, o quello di contemplazione estatica, ma non c’è modo di collegarli in un racconto. Eppure la musica funziona lo stesso.

Il fatto è che una storia è già, in sé, una spiegazione. Poter descrivere ciò che osserviamo come parti di una sequenza dotata di senso è qualcosa di confortante, che ci dà l’idea che il mondo sia, almeno in parte, spiegato; e quindi, almeno per quella parte, sotto controllo. In queste immagini, proprio come in musica, questo conforto non c’è. Queste immagini fanno paura perché non sono spiegate, non sono inseribili in un racconto. Sono come quei frammenti di sogno che non riesci a collegare alla sequenza principale, e non sei capace di dar loro un senso, una coerenza narrativa – e per questo motivo o li dimentichi subito (li rimuovi), oppure non li dimentichi mai più.

Un primo riferimento istintivo, per queste immagini di Oltremai, sono le Carceri d’invenzione di Giovanni Battista Piranesi. Certo, in Piranesi c’è molto più progetto di quanto non ci sia qui, non foss’altro per la differenza nella tecnica: l’incisione non permette di sicuro questa libertà d’improvvisazione. Tuttavia, l’oscurità, il senso di grandioso e di oppressivo, e la tessitura fitta delle linee, sono elementi comuni, che portano a un comune senso di inquietudine.

L’altro riferimento inevitabile è quello a Breton e all’automatismo surrealista. Ma in Mattotti è presente una consapevolezza che ai surrealisti era ancora sconosciuta: non si tratta di esplorare l’inconscio alla ricerca della sua forza distruttiva e rivoluzionaria. L’inconscio è forse anche distruttivo e rivoluzionario, ma è pure un sacco di altro cose, e contiene pure il proprio specifico ordine, quell’ordine che l’ordine consapevole non conosce.

L’ordine dell’inconscio è fatto di ritmi e di contrasti, di continuità e di rotture improvvise, di figure note che si rivelano improvvisamente collegate con altre figure note con cui il collegamento non ci dovrebbe essere. Non è l’inconscio di Lorenzo Mattotti quello che mi interessa, bensì piuttosto il fatto che attraverso la sua espressione il mio stesso inconscio si trova a lavorare. È questo che fa la differenza tra il lavoro di Mattotti che sfrutta il proprio inconscio e il lavoro di un Pinco Pallino qualsiasi che va dallo psicoanalista: non a caso Pinco Pallino deve pagare per trovare qualcuno che lo ascolti, mentre qui sono io, piuttosto, a pagare, per ascoltare Mattotti.

Ciò che rende interessante il lavoro di Mattotti non è quindi la scoperta del suo mondo personale interiore, che è probabilmente interessante, in sé, quanto quello di qualsiasi altro essere umano. È piuttosto la sua capacità di entrare in sintonia con qualcosa che, se fossimo junghiani, dovremmo chiamare inconscio collettivo, ma che io preferisco chiamare mito.

Il mito è ciò che non si comprende, non si racconta (quando lo si fa, si ottiene la mitologia, che è già un prodotto consapevole del mito), ma sta lì, sotto o dietro a tutti i nostri criteri di azione e valutazione del mondo. Spesso i racconti sono, appunto, mitologie, cioè parola del mito, ovvero mito spiegato, portato a coscienza. Anche i sogni, nella visione della psicoanalisi, portano a galla elementi del mito; e poi il racconto del sogno completa il quadro; e poi la spiegazione del racconto lo perfeziona ulteriormente, fornendoci l’illusione del controllo razionale.

Del mito però si possono rivelare solo brandelli. E nella misura in cui questi brandelli si rivelano è perché già non sono più centrali. Ci è comunque necessario tentare di rivelare quanto più possiamo, per poi poter raccontare, e poi spiegare, e infine illuderci di controllare. I disegni di Mattotti sono come sogni, però sogni collettivi, in cui possiamo tutti riconoscerci. Non sono i suoi sogni privati, bensì quella parte dei suoi sogni privati che coincide con i sogni privati di tutti. In loro il mito viene fuori con inquietante potenza, proprio perché non arrivano al racconto, ma danno la sensazione di essere sul punto di farlo, e ci sono, in loro, le figure e i ritmi e le armonie, ma con un ordine che non è quello del mondo esterno.

Ecco perché questi disegni mi fanno un po’ paura: perché ci cado dentro, mi ci perdo, mi tengono lì, fatico terribilmente a uscirne. Mi danno continuamente l’illusione di essere sul punto di tenerli, di capire, di raccontare, di spiegare, di controllare; e un attimo dopo l’illusione si disfa; e poi si ricrea, e poi si disfa di nuovo…

Nelle illustrazioni a colori di Mattotti, spesso quello che mi affascina sono le geometrie della costruzione, che forniscono al mondo rappresentato qualcosa come una seconda e differente dimensione di senso, e le figure di quel mondo finiscono così per essere al tempo stesso se stesse e anche qualcos’altro. Qui non ci sono geometrie, e di differenti dimensioni di senso ce ne sono ben più di due.

Lorenzo Mattotti, Oltremai (8)

Lorenzo Mattotti, Huck Finn. pag.99 Era il 1978, quando il 24enne Lorenzo Mattotti pubblicava per le edizioni Ottaviano il suo secondo lavoro consistente, Le avventure di Huckleberry Finn, da Mark Twain (il primo era stato, poco prima Alice Brum Brum, con Jerry Kramsky, sempre per Ottaviano). L’avventura di Valvoline, con le sue tensioni moderniste e futuriste, sarebbe iniziata solo qualche anno dopo. Al momento, dopo precedenti ricerche nel campo del grottesco, il giovane Mattotti si doveva confrontare col tema del realismo, e con un classico dei classici del realismo americano.

Eppure, per quanto Huck Finn sia davvero un romanzo realista, è anche un romanzo di avventure, e il contesto in cui si svolgono i fatti è quello di una quotidianità di campagna (non meno violenta e pericolosa per questo) in cui la dimensione avventurosa assume inevitabilmente una connotazione grottesca. Ed è su questo, quindi, che Mattotti finisce per giocare, costruendo un’iperbole della realtà che rimane sì realisticamente espressiva, ma caricando tutto.

Rispetto alla liricità delle storie che produrrà qualche anno più avanti (Fuochi, indubbiamente, ma anche il più grottesco Spartaco), qui certo Mattotti è ancora un po’ immaturo. Si sta provando con il disegno; è già bravissimo; ha già uno stile estremamente personale (anche se gli influssi di Oski e di Muñoz si vedono abbastanza) – ma negli anni successivi cambierà moltissimo, si inventerà davvero tutto un altro mondo grafico. Quello che chi conosce i lavori maturi di Mattotti riconoscerà in queste pagine è l’andamento di certe curve espressive (quello, poi, de La linea fragile, per capirci), ma anche una certa passione per i neri un po’ tempestosi (quelli, poi, delle illustrazioni di Hänsel e Gretel, per intenderci).

Detto questo, l’Huck Finn del giovane Mattotti (sui testi di Antonio Tettamanti) è già un’opera molto bella, leggibile con grande piacere anche a prescindere dal futuro del suo autore. L’ha ripubblicata Orecchio Acerbo (insieme con Coconino), in una bella edizione orizzontale, grazie alla riscoperta che l’autore ha fatto del suo stesso lavoro quando una brava colorista, Céline Puthier, gli ha mostrato quanto una buona (e discreta) colorazione potesse ridare vita, e profondità, ai suoi disegni. È un colore piatto e poco invasivo, spesso monocromo (e comunque sempre con una bassa gamma di tinte), che rispetta in maniera sostanziale il disegno di Mattotti – però dà vita allo spazio, agli spessori, alle distanze…

Ho tirato fuori la mia vecchia copia delle Edizioni Ottaviano, quella del ’78, con la carta un po’ ingiallita. Era già un bell’oggetto. Ma questo forse è meglio. Più grande, bella carta, bei neri, bei colori. Da mangiare, quasi.

Ah; me ne ero dimenticato. Ma mi è tornato a mente appena l’ho visto: a pagina 99 (quella che ho messo qui sopra) ci sono due buffi personaggi con la barba che passano, discutendo tra loro. Sono José Muñoz e Carlos Sampayo, in un sentito (e parodistico) omaggio.

Caboto al pastello

Il Sole 24 Ore, 15 giugno 1997

Raccontare la storia di Sebastian Caboto, cartografo e pilota spagnolo nei primi anni dell’esplorazione dell’America Meridionale, è per Jorge Zentner l’occasione per riflettere sulla difficoltà stessa del raccontare. Le notizie su Caboto sono così incerte e frammentate, così confuse dall’accumularsi delle voci, che non è possibile costruire su di lui un romanzo vero e proprio, un vero e proprio racconto che abbia qualche pretesa di verosimiglianza storica.

D’altra parte, questa incertezza ricostruttiva fa parte ormai del fascino del personaggio stesso. E l’autore non può che riflettere e ammettere di dover immaginare un racconto, il quale di davvero storico non potrà che avere il profumo, o la probabilità. Non sappiamo come davvero siano andate le cose, quando Sebastian Caboto risalì per primo il Rio della Plata e il fiume Paraguay alla ricerca di uno dei tanti Eldoradi di cui la fantasia dei colonizzatori popolava il nuovo continente. Non sappiamo nemmeno che volto avesse, Caboto, e quale ambizione lo spingesse ad affrontare mille pericoli, cambiando la rotta stabilita e lo scopo della sua spedizione, salpata in origine verso le isole Molucche.

Zentner racconta comunicandoci insieme la sua incertezza, o la difficoltà della sua presa di decisione narrativa; un’operazione rischiosa, che non gli riesce davvero sino in fondo, lasciando sospeso non solo il narrato, ma anche il modo di narrare, in una lentezza un po’ faticosa. Tuttavia Caboto non è un romanzo, bensì una storia a fumetti, e dove lo sceneggiatore non riesce ad arrivare arriva invece il disegnatore, Lorenzo Mattotti.

Partendo ora dalle suggestioni (tutt’altro che assenti) ora persino dai limiti della storia di Zentner, Mattotti, con la capacità evocativa straordinaria del suo segno di pastello, costruisce una sequenza di immagini che potrebbero vivere e raccontare anche senza le parole che le accompagnano, gravide come sono di emozione. Dalla Spagna incantata delle primissime tavole, alla ricerca del volto e dell’immaginario del cartografo, al mare e alla costa americana, sino alle difficoltà e alle tragedie dell’esplorazione dell’interno, è un trasmutare di colori, un giustapporsi di campi di luce e ombre notturne.

Il mare e il fiume sono i luoghi della luce e delle campiture appena sfumate, mentre la foresta è l’occasione per battaglie cromatiche tra le tinte più accese e più diverse – una tragica festività di colori. Lo stile di Mattotti è una volta di più l’occasione per riflettere su che cosa significhi narrare con le immagini. Non è solo, infatti, la qualità delle singole immagini a valere: né più né meno che per un film, in un fumetto non bastano singole raffigurazioni di straordinaria qualità a dare qualità all’opera nel suo insieme. E’ la tessitura complessiva a valere, le modalità dell’accostamento e della successione, il modo in cui l’immagine racconta ciò che racconta nel momento in cui lo racconta.

Le immagini di Mattotti sembrano trascinare avanti il racconto di Zentner, farlo volare, fargli raggiungere singolari profondità, persino quando il racconto ha l’aria di inciampare, di zoppicare un poco. Gli fanno oltrepassare la frammentazione, l’indecisione di un narrare che non si ritrova, attraverso la loro magica materialità: sono comunque lì, vive, calde, incisive, anche dove il racconto sfuma, si fa evanescente. Sono esse stesse sensazione, emozione, esperienza, narrazione. Sono visione in una misura che l’immagine fotografica del cinema non è in grado di raggiungere, nemmeno nelle fantasmagorie herzoghiane di Fitzcarraldo e di Aguirre, che comunque indubbiamente vivono e traspirano in queste stesse immagini.

In qualche modo, come nell’immaginario degli esploratori spagnoli c’era il mito di un Eldorado, così per noi, oggi, c’è il mito di un mondo che nella loro azione ha iniziato a disperdersi, e anche la loro azione fa parte di questo mito. Zentner e Mattotti ce ne restituiscono il profumo, remoto ed incerto, ma nella sua incertezza intensissimo.

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 11 Chimera, di Lorenzo Mattotti (Coconino 2011), vive da pochi giorni la sua terza vita; e per la terza volta mi ritrovo a parlarne, perché, di fatto, sono tre incarnazioni diverse, per ciascuna delle quali l’autore ha realizzato un seguito e una conclusione nuova.

La prima vita è stata nel 1994, all’interno di un bell’almanacco pubblicato da una piccola casa editrice di Spoleto, e il titolo era all’epoca “Il segreto del pensatore”; ne avevo scritto sul domenicale del Sole 24 Ore, e ho recentemente ripresentato quel pezzo in un post. La seconda vita è stata nel 2006, in un albo spillato per Coconino, e ne ho parlato nel post del 16 marzo del mio blog di allora. Ora è un bel libro cartonato con molte più pagine.

Ma come si fa ad aggiungere nuove pagine a una storia conclusa? Be’, basta che la storia non sia conclusa, né concludibile. In verità, anche di questa versione potremmo aspettarci, tra qualche anno, di ritrovarla come parte iniziale di una sequenza ancora più lunga, perché il gioco permette questa riapertura all’infinito.

È però un gioco difficile. Le poche parole presenti in tutto il testo si trovano solo all’inizio e alla fine. Un uomo si sdraia sotto l’albero del pensatore, alla ricerca del suo segreto, e si addormenta, e in sogno vede accadere delle cose.

Da questo momento in poi è come se entrassimo in un film di animazione, la cui sequenza non racconta complessivamente una storia, ma una serie di trasformazioni celesti, e poi terrene, sul filo dell’evocazione: tante microstorie collegate solo visivamente ed evocativamente l’una all’altra. Il gioco è difficile perché non c’è un racconto unitario a tenere insieme il tutto, ma solo un’atmosfera magica e sospesa, e il segno del pennino e del pennello di Mattotti.

Su ciascuna delle immagini di questo volume varrebbe la pena di fermarsi a lungo, e in questo senso potrebbero essere anche sentite come illustrazioni, un po’ come quelle, indimenticabili, dell’appena appena definita sequenza di Nell’acqua. Ma qui, anche se non c’è la storia, la sequenza è forte, coinvolgente, fluida; e il passaggio da una vignetta all’altra racconta indubitabilmente di trasformazioni e di passaggi e di eventi. Siamo perciò di fronte a qualcosa di diverso da una semplice sequenza di illustrazioni, poiché il rapporto tra loro non è meno forte di ciascuna delle singole immagini. Siamo di fronte a un fumetto, a una narrazione per figure, a una graphic novel, se proprio vi piace chiamarla così.

Ma il termine graphic novel non è adeguato, qui, se non dal punto di vista commerciale. Non c’è infatti nessuna novel, nessuno romanzo, in questa sequenza. L’andamento di questa sequenza è molto più quello di una sequenza musicale, o di una poesia astratta, basata sul succedersi di evocazioni. Potremmo chiamarla graphic music (e sarebbe certamente al femminile, senza possibilità di polemica), o graphic symphony, o sinfonia per immagini… Potrebbe essere un nuovo genere…

Non credo che la sinfonia per immagini potrà mai davvero essere un nuovo genere. È troppo difficile rendere visivamente interessante una sequenza così astratta. Ci riesce magnificamente Mattotti. Ci riusciva Renato Calligaro quando pubblicava Deserto nel 1982, in tiratura limitata per le Edizioni della Periferia. Ci prova ogni tanto qualcuno, con risultati alterni.

Il lettore di fumetti che cerca la storia, la vicenda, il racconto coinvolgente, sappia che il volume di Mattotti non fa per lui. Chi ama le belle immagini, troverà invece qui certamente moltissimo pane per i suoi denti, ma, se si limitasse alle immagini, farebbe come uno che si ascolta il Preludio del Tristano di Wagner ascoltando solo le singole note e i singoli accordi: sono bellissimi, indubbiamente; ma sono solo mattoni da costruzione per la musica, che è un’altra cosa.

Chimera va letto scorrendo da un’immagine all’altra, guardando le immagini non meno del flusso che le collega, intonandosi con questo sogno a occhi aperti che va dal chiaro della punta di pennino, con il suo andamento arioso e sensuale, sino allo scuro, al nero della pennellata spessa, con le sue ansie e i suoi orrori, con andate e ritorni, con modulazioni di dinamica e di ritmo, con motivi che ritornano e altri che entrano in gioco nuovi.

Se conoscete i lavori di Mattotti ci ritroverete un sacco di echi. In questo, anche il fatto che questo lavoro attraversi ben diciassette anni della sua vita non è un elemento indifferente. È come se tutte le variazioni del suo mondo espressivo si fossero distesa in questa suite, che non a caso chiamo così, perché la suite è stata spesso, in musica, il genere attraverso cui era possibile riassumere, per evocazioni successive e incalzanti, sistemi musicali molto più complessi: un melodramma, un balletto, una vita.

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 44

Affabulatore per immagini

Il Sole 24 Ore, 14 maggio 1995

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

Una sensualità color pastello

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 1994

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

Mattotti impasta colore e solitudine

Il Sole 24 Ore, 15 marzo 1993

Chi ha avuto la fortuna di vedere dal vero le tavole di Lorenzo Mattotti si è probabilmente reso conto del valore dell’intensità dei rapporti cromatici, e dell’importanza della grana della carta e del pastello che le è stato steso sopra; tutte qualità che in molte riproduzioni a stampa scompaiono in parte o addirittura del tutto – talora offuscate da un approssimativo trattamento del colore, talora rimosse dal glamour della carta patinata. Ma per chi non abbia avuto questa fortuna le edizioni Nuages hanno proposto da poco un volume in cui la scelta della carta e la resa del colore rendono onore alle potenzialità dell’arte di Mattotti.

Si tratta di un breve romanzo di Robert Louis Stevenson, Il padiglione sulle dune, di cui Mattotti ha curato le illustrazioni. La cura per la veste grafica e l’attenzione alla riproduzione delle immagini rendono evidente che l’interesse per gli editori è rivolto più alla parte visiva che non al testo narrativo. Nella stessa collana, una piccola serie di testi sette-ottocenteschi è illustrata da autori come Emanuele Luzzati, Altan, Flavio Costantini, Giuseppe Giannini, Hugo Pratt e Folon.

Il padiglione sulle dune è certamente un’opera intonata allo stile di Lorenzo Mattotti. Ambientato su una spiaggia scozzese, dove un unico edificio sorge di fronte al mare tra le dune e le macchie d’erba, sovrastato da un cielo percorso da nuvole non di rado tempestose, il romanzo di Stevenson sembra quasi scritto apposta per queste illustrazioni. In molte delle storie a fumetti di Mattotti il tema dell’edificio isolato in mezzo alla brughiera e di fronte al mare ritorna come un ossessione. Lo troviamo in Fuochi, in Doctor Nefasto, in La zona fatua, e in una serie di storie più brevi. Si tratta sempre del centro, del luogo fondamentale della storia.

Come sempre, il tema visivo delle immagini di Mattotti è la luce. Si tratta di una luce materica, densa, che rende i colori intensi e vivaci, anche quando le tonalità sono cupe e l’atmosfera è notturna. Con l’utilizzo dei pastelli a olio, le campiture di colore sono tendenzialmente uniformi o uniformemente sfumate, e il gioco cromatico è basato soprattutto sul contrasto tra colori puri.

Per chi voglia scoprire Mattotti, oltre alla sua recente partecipazione a uno splendido (e molto costoso) volume a cura delle Ferrovie dello Stato (Quel fantastico treno, già recensito su queste pagine), le edizioni Granata Press stanno ristampando gran parte delle sue produzioni. Sono usciti nel 1992 Fuochi e Doctor Nefasto, e si attendono per i prossimi mesi La zona fatua e Il Signor Spartaco. Si tratta di storie a fumetti che in Italia o sono state pubblicate in volume da molto tempo oppure sono uscite solo su rivista, e che sono quindi poco conosciute al grande pubblico. Paradossalmente, è molto più facile acquistare testi di Mattotti in Francia e negli Stati Uniti che non in Italia. Fuochi, la sua opera più nota, è stata pubblicata in quasi tutti i paesi d’Europa.

Il tema della solitudine è ricorrente in queste storie, raccontato come può farlo un grande narratore che usa i pastelli invece della macchina da scrivere. Quello che colpisce nei racconti di Mattotti è come la rappresentazione per immagini possa rivelarsi potente quanto la scrittura nel descrivere sentimenti e sensazioni, e come la matericità del colore sia spesso lo strumento di questa esplorazione dell’interiorità. Quando lo strumento non è il colore, lo è il rapporto tra le masse di bianco, definito da una linea sottile di pennino, come accade in L’uomo alla finestra, il romanzo per immagini pubblicato da Feltrinelli nel 1992.

Storia di un uomo solo è anche Il padiglione sulle dune, un romanzo che mostra numerose affinità con le storie a fumetti di Mattotti. In Fuochi, un ufficiale di marina viene travolto dalle proprie emozioni all’approdo di un’isola abitata da strane e irrazionali presenze, e continua a rimescolarle dentro di sé fino a un folle atto finale. Nel Signor Spartaco (realizzato con Jerry Kramsky), un personaggio pavido e timido ricorda episodi del proprio passato sino ad arrivare a liberarsi della propria incapacità di agire. La zona fatua (anch’essa con Kramsky), ancora di più, racconta di un’incapacità di distinguere tra il proprio mondo e quello in cui vivono tutti. Il romanzo di Stevenson presenta una singolare amicizia tra due persone gelose della propria solitudine, e un ancora più strano amore che sottrae il protagonista alla propria lontananza dal mondo degli altri.

Vi sono forti l’odore del sale, il silenzio, il vento: tutte cose difficili da rendere per immagini. Le illustrazioni di Lorenzo Mattotti ci riescono benissimo.

- Lorenzo Mattotti, illustrazione per “Le Monde”, sul volume di Yunichiro Tanizaki “La gatta”, 7 marzo 1997

Un’illustrazione non è una vignetta all’interno di un fumetto. La vignetta è fatta per scorrere, per inserirsi in un flusso di cui rappresenta un momento. L’illustrazione, viceversa, è fatta per trattenere l’attenzione tanto a lungo quanto può. La vignetta è come una singola frase di un racconto, o di un discorso più articolato. L’illustrazione è essa stessa il racconto, il discorso complessivo.

Questo non comporta che la vignetta debba necessariamente essere più semplice, ma la sua complessità deve commisurarsi al suo ruolo nel fluire del contesto. Il fluire complessivo può essere anche lento, se la vignetta si inserisce naturalmente in una sequenza di altre vignette tutte visivamente complesse – ma se si supera una certa soglia di complessità, e ciascuna vignetta ferma troppo l’attenzione per essere decifrata, la storia non fluisce più. Per salvare sia la fluidità che la complessità ci deve essere, nelle vignette, almeno un piano di più semplice lettura, quello che soddisfa l’immediato bisogno di racconto, e permette di proseguire nella lettura. Il lettore sarà consapevole che non ha colto tutto, ma intanto va avanti, e non perde il ritmo – e sa anche benissimo che il testo resta comunque lì, pronto alle mille riletture successive possibili.

L’illustrazione non viene attraversata, e non deve gestire perciò nessuno scorrere. Anzi, più a lungo trattiene l’attenzione del fruitore e più probabilità ha di essere apprezzata. Anche l’illustrazione ha dei limiti alla complessità visiva, legati al suo contesto di apparizione, ma sono limiti assai meno cogenti di quelli della vignetta. In generale, potremmo dire che un’illustrazione può permettersi di essere tanto più complessa quanto più riesce a interessare l’occhio e la mente del suo fruitore.

Molte illustrazioni realizzate da Mattotti (e in particolare gran parte di quelle realizzate per Le Monde) sono costruite su una griglia geometrica in cui dominano le diagonali. Nel mettere in scena il mondo ritualizzato del giapponese Tanizaki, la costruzione geometrica allude inevitabilmente a un certo modo di concepire la vita, e a una particolare eleganza, entrambi caratteristicamente nipponici.

Ma, anche a monte di questo, l’immagine ci prende comunque in due modi. La complessa costruzione geometrica, resa interessante dalla distribuzione dei colori, è già di per sé una ragione di attenzione visiva; ma a essa si aggiunge la magia della scena: l’uomo e il gatto, con le due donne che lo guardano.

Questi due modi sono insieme antagonisti e convergenti: da un lato l’attenzione del fruitore oscilla tra la percezione dell’eleganza formale della composizione e la comprensione della situazione raccontata (per quanto solo per accenni); dall’altro, le quattro figure si inseriscono a loro volta così bene nella composizione da apparirne davvero come parte integrale – quasi delle decorazioni esse stesse.

La realtà raccontata (tridimensionale) si schiaccia sulla costruzione plastica (bidimensionale), mentre la costruzione plastica (piatta) prende profondità e vita psicologica. Alla fine, le stesse relazioni psicologiche accennate tra i personaggi assumono in qualche modo la compostezza geometrica dell’immagine complessiva; e questa a sua volta ci appare carica di senso emotivo.

Potremmo stare lì per ore, e vedere e rivedere queste figure plastiche e narrative, puramente visive e insieme sottilmente emotive. E magari anche questo farci oscillare ha a che fare con l’arte sottile di un narratore giapponese.