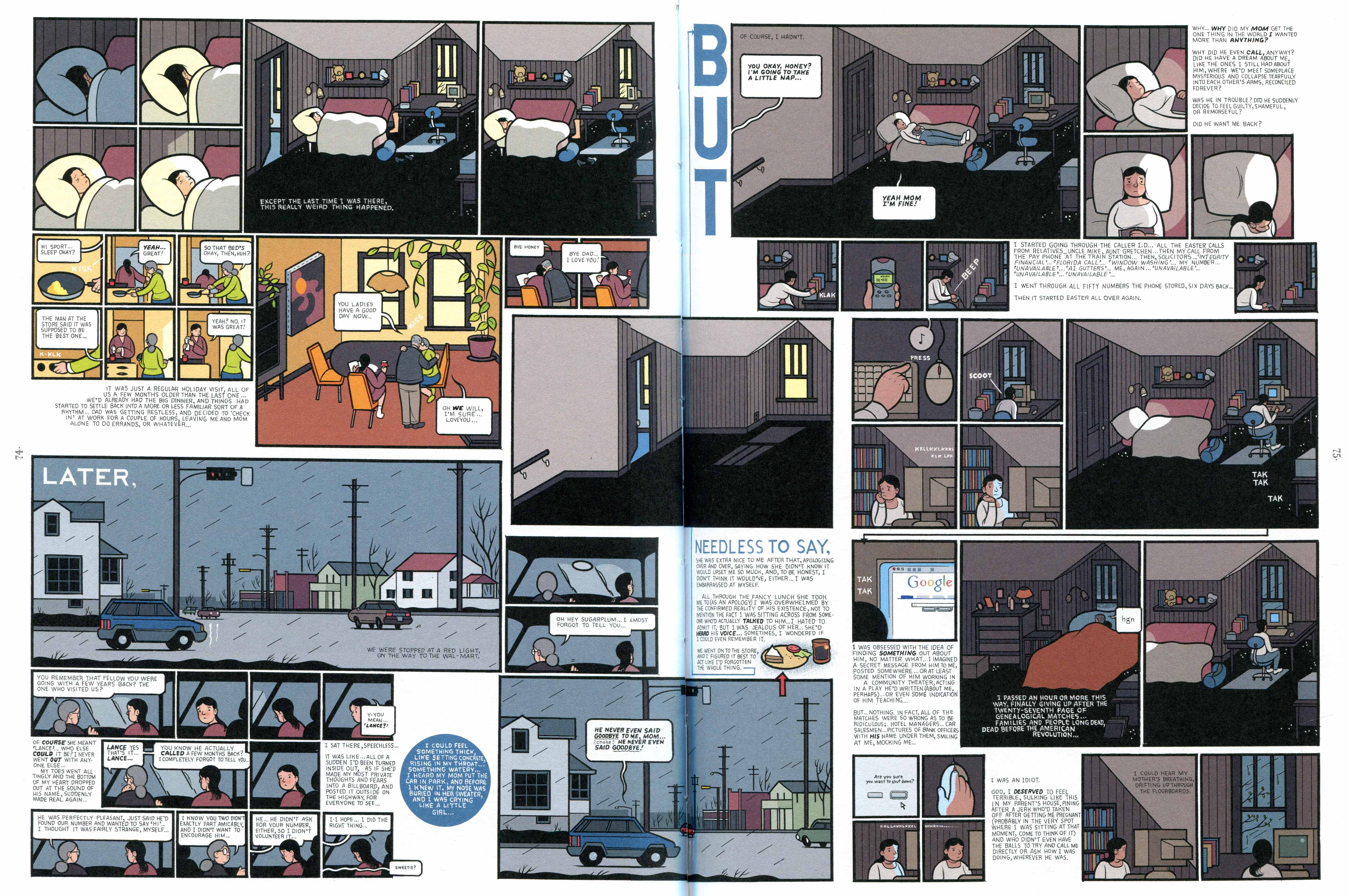

Gabriella Giandelli, “lontano” (Canicola 2013) Quando commentavo, pochi giorni fa, la foto del tavolo di Gabriella Giandelli, non sapevo che le pagine in corso di realizzazione lì appoggiate erano quelle di lontano, uscito per le edizioni di Canicola proprio in occasione di Bilbolbul (e visibili in questi giorni in originale presso la Galleria D406 fedeli alla linea di Modena, insieme con molti molti altri originali).

Grande formato (un A3, cioè il doppio di un A4), toni sul grigio con appena qualche tocco molto intenso di colore, lontano è una piccola meditazione sulla solitudine, che, per motivi diversi, mi ricorda altri due testi a me cari, di cui forse almeno uno l’autrice conosce. Il primo, quello meno noto, è una storia di Swamp Thing, scritta da Alan Moore, intorno al 1984, nella quale il mostro della palude, ormai reso da Moore negli episodi precedenti una specie di dio della flora, si trova teletrasportato su un pianeta deserto, dove esistono solo organismi vegetali, e non trova modo per andarsene. La solitudine lo divora, e così Swamp Thing utilizza i suoi poteri per fare evolvere i vegetali locali, sviluppando una sorta di simil-umani, con i quali interagire e vivere – sino al punto di ricreare anche un simulacro di Abigail, la sua amata. Ma di simulacri, appunto, si tratta; tutti mossi da lui, in fin dei conti: un grande teatrino di marionette. E così, all’inizio il gioco lo consola; ma alla fine lo distrugge.

Anche la storia di Giandelli è una storia di solitudine su un pianeta deserto, in cui dominano i ricordi e le illusioni. Si vive il medesimo vuoto, lo stesso senso di vacuità e di destino.

Il secondo testo è un film di animazione del 1973, Il pianeta selvaggio, diretto da René Laloux, con la sceneggiatura e i disegni di Roland Topor. Questo è facile che l’autrice lo conosca. È, tra l’altro, un bellissimo film. Non è tanto il tema della solitudine a collegarlo al libro di cui parliamo; ma c’è qualcosa, nella strana natura che circonda il protagonista di lontano, che me lo ha ricordato: o sarà l’atmosfera complessiva fantastica e onirica, ma insieme profondamente malinconica…

Trovo che la metafora fantastico/fantascientifica sia un bel modo per affrontare il tema della solitudine, evitandone i luoghi comuni e le facili tristezze. Qui, è come se un leggero spirito lirico attraversasse tutto il testo. Attorno al protagonista c’è un mondo meraviglioso ma inutile. Tutta quella bellezza non serve a niente, non risolleva lo spirito, non impedisce di arrivare a gesti di autolesionismo, pur di sentire qualcosa.

Però intanto quella bellezza c’è, in tutta la sua triste distanza, e sta davanti a noi, fatta della stessa polvere di cui sono fatti i sogni, proprio come noi; e proprio come nei sogni, anche nella solitudine, in assenza di un qualsiasi feedback da parte di altri, tutto diviene facilmente simbolico, tutto si riempie di sensi misteriosi, anche le ferite che il protagonista si procura – ferite che si aprono a mostrare un mondo interno troppo simile a quello esterno.

Tutto è lieve, sospeso. Anche la storia è, in verità, impalpabile. Di fatto si riduce a poco. lontano è più come una poesia per immagini, una meditazione sul non esserci, pur essendoci ancora.

p.s. Sul tavolo di Gabriella c’era, proprio sotto la lampada, un alce dei Playmobil; e quindi piccola così. Vedi qua sopra a cosa serviva?

Questa è solo una segnalazione. Il post inizia così, e prosegue su DOPPIOZERO (foto del tavolo inclusa):

Il tavolo di Gabriella Giandelli Tavoli | Gabriella Giandelli

Il tavolo di Gabriella assomiglia un po’ a un suo disegno: molti colori, un’armonia delicata di fondo, un ordine un po’ inconsueto con piccoli dettagli imprevisti qua e là, una bella luce. Qualcosa a cavallo tra il familiare e il leggermente perturbante. [ il resto è qui]

Storie di solitudine e kafkiana alienazione

Il Sole 24 Ore, 19 aprile 1998

Non è un periodo facile per il fumetto, questo. E tantomeno lo è per il fumetto italiano, ma gli difetta forse più il pubblico che i talenti, più la circolazione del denaro che quella dell’inventiva. E’ per questo che, nonostante l’atmosfera complessivamente asfittica, ci sono momenti in cui compaiono tutte assieme varie cose degne di interesse, e che davvero meriterebbero un pubblico più interessato di quello che mediamente paiono avere.

Tra queste, colpiscono le produzioni recenti di due autrici, diverse per origine e formazione, ma accomunate dalla profondità e originalità dello stile, la cui uscita in libreria dedica evidentemente il risultato del loro lavoro a un pubblico più riflessivo di quello dell’edicola. Si tratta di Gabriella Giandelli, autrice di “Hanno aspettato un po’, poi se ne sono andate”, uscito come terzo numero della rivista Mano (di cui già abbiamo avuto occasione di parlare); e di Vanna Vinci, autrice di Ombre, pubblicato da Kappa Edizioni di Bologna.

“Hanno aspettato un po’…” è, come altri racconti della Giandelli, la storia/non-storia di una solitudine. Un uomo in un momento cruciale della propria vita (ma quale momento non è cruciale? pare sottintendere l’autrice) è in preda alle proprie emozioni, causate da fatti spesso all’apparenza banali. Un racconto di sfumature, in cui gli eventi, uno dopo l’altro, sembrano essere assorbiti dall’impossibilità della vita; scatenano emozioni, desideri, rimpianti, timori, ma non spostano nulla, non risolvono situazioni che appaiono dall’inizio alla fine senza uscita.

Eppure non c’è nessuna retorica della disperazione, e nemmeno nessun “minimalista” annegare nella piattezza della vita quotidinana. Al contrario, il disegno netto e pulito della Giandelli sembra fare di ogni immagine un’incisione su legno, donando al racconto delicatezza e ansietà, insieme con un senso profondo della concretezza della vita, anche quando l’irrealtà le si mescola insensibilmente.

Più marcatamente nel segno dell’irrealtà sono le tre storie che Vanna Vinci raccoglie in Ombre. La storia d’amore tra una ragazza e un giovane rumeno dai lunghi canini, la cui immagine non è rimandata dagli specchi, è seguita dall’incubo della giovane che, assunta al lavoro in un luogo lontano da casa, vede sfaldarsi una dopo l’altra tutte le certezze sulla propria identità, e come in un film espressionista la realtà si contorce sempre più attorno a lei. Infine una strana storia di truffe e omicidi si risolve nell’amore tra i due inquieti protagonisti.

In comune con Gabriella Giandelli, Vanna Vinci ha la capacità di raccontare storie di solitudini e difficili contatti. Storie che assomigliano forse a tante altre storie che già conosciamo; ma la capacità di un narratore è proprio quella di farci godere di una storia già sentita come se fosse nuova. In questo il segno della Vinci – nonostante sia forse ancora un po’ più ingenuo di quello della Giandelli – riesce a condurci per mano attraverso le passioni dei suoi personaggi, rendendole tanto più vere quanto più è assurdo il contesto in cui vengono generate. E l’incubo di Ines Saudade, che arrivata sul posto di lavoro si ritrova con i documenti e l’identità di una certa Vera Caligari, procede con l’esattezza inarrestabile di una storia di Kafka, in cui l’alienazione procede per gradi, ma è tanto più terribile proprio per questo.

Si tratta di due autrici e due esempi che mostrano, a chi avrà l’ardire di leggerle, che esiste una letteratura a fumetti di cui molto meno si parla ed è molto meno premiata della letteratura tout court. Ma da cui proprio diversi autori di questa stessa letteratura potrebbero trarre non indifferenti lezioni di originalità e di stile.

Gabriella Giandelli

Hanno aspettato un po’, poi se ne sono andate

Mano, n. 3

Mano Edizioni, Bologna

pp. 96, £. 16.000

Vanna Vinci

Ombre

Kappa Edizioni, Bologna

pp. 174, £. 20.000

Silent Blanket delicata poesia metropolitana

Il Sole 24 Ore, 3 settembre 1995

Lorenzo Mattotti ha fatto scuola più in Francia che in Italia, mostrando come sia possibile utilizzare gli strumenti del fumetto per raccontare vicende intime e sfumature del sentire. Ma tra gli autori che a lui si sono ispirati, quello che è riuscito meglio ad appropriarsi degli strumenti del maestro, trasformandoli in uno stile proprio e inconfondibile è italiano, e si chiama Gabriella Giandelli.

Una autrice, dunque, e tanto più significativa nella sua capacità di raccontare per immagini perché le donne del mondo del fumetto, un mondo di tradizioni maschili, continuano ad essere rare – nonostante le autrici stiano davvero crescendo, da qualche anno a questa parte. Con sensibilità tutta femminile, Gabriella Giandelli ci racconta storie di solitudine urbana, belle e tristi, nelle quali anche gli eventi più drammatici non sembrano avere più rilievo di tante piccole cose della vita di ogni giorno; ma dove anche ogni evento, per quanto banale, appare avvolto in una sottile aura di malinconica magia.

Il protagonista di Silent Blanket, il suo ultimo volume, è un uomo cui è morta da qualche tempo la moglie, e che nella solitudine della grande città, perso nella routine quotidiana del lavoro e della spesa, dell’uscita e del rientro a casa, ha imparato a conversare con gli animali che gli vivono attorno, dal gatto alle formiche, dai cani del parco agli insetti delle scale. E’ inverno e la città è coperta di neve quando viene coinvolto, da una vicina di casa che ha ucciso il marito, in una vicenda torva e insensata, in cui egli si cala con l’arrendevolezza di chi pensa che qualsiasi cosa sia meglio del nulla che lo circonda.

La storia è breve e la tragedia è intuibile fin dai suoi primi sviluppi, ma ciò che conta per l’autrice non è l’attesa di una conclusione scontata, bensì l’analisi, passo per passo, dei pensieri e delle sensazioni del protagonista, mentre si cala in un dramma che vorrebbe essere, paradossalmente, la soluzione di quello suo, personale. In un lungo monologo interiore, fatto di parole, ma soprattutto di immagini, l’uomo passa attraverso una consapevole illusione d’amore, per prendere congedo, in qualche modo, da questa vita troppo silenziosa.

Due cose sono incantevoli in questo testo. Una è il disegno di Gabriella Giandelli, che riesce a rendere la metropoli americana al tempo stesso con realismo e con allucinata e delicata poesia. I colori sanno essere ora cupi ora vividi, ma sono sempre abbastanza reali e insieme abbastanza inventati da rivelarci gli oggetti che conosciamo sotto forme e relazioni nuove.

L’altra cosa riguarda invece il racconto. Ci sono alcune scene in Silent Blanket che si svolgono nel sottobosco della piccola malavita americana, quella che vive e muore di tossicodipendenza, con il suo linguaggio e i suoi luoghi comuni. Gli elementi canonici di questo mondo ci sono tutti, nei luoghi e nei comportamenti dei personaggi: eppure questa vita che ci viene continuamente illustrata da centinaia di pellicole di maniera appare qui singolarmente diversa, come se una lente d’ingrandimento ci permettesse di vederne dei particolari che non avevamo mai visto prima d’ora, e che la rendono – senza in realtà modificarla affatto – stranamente più quotidiana, stranamente più a portata di mano, quasi che il velo dello schermo, televisivo o cinematografico, attraverso cui questa realtà ha acquistato la sua vita per noi, fosse stato momentaneamente neutralizzato, e noi ci trovassimo lì, persone noi come loro, a sentire e quasi toccare la miseria della loro esistenza.

Gabriella Giandelli, Silent Blanket, Granata Press. 64 pagg. Lire 15.000

Gabriella Giandelli, Interiorae pag. 16 Mi viene da dire che la cosa più bella dell’ultimo lavoro di Gabriella Giandelli sono le sue immagini dei palazzi di Milano. I palazzi sono quelli brutti, squallidi, anonimi, che pullulano non solo nel capoluogo lombardo, ma che lì hanno uno squallore ancora più ottenebrante che altrove. Lo dico proprio perché io davvero non sono un amante di quel tipo di squallore, e quelle zone di Milano mi mettono tristezza, depressione, angoscia. Tuttavia, quando li disegna la Giandelli, persino i palazzi milanesi sono belli.

Eppure non sono la cosa più bella di Interiorae, che, dopo alcuni album parziali, esce adesso finalmente nella sua completezza da Coconino. C’è ancora di meglio in quelle pagine; e i palazzi ne sono comunque una buona metafora. Se non le raccontasse la Giandelli, forse le storie che si agitano nelle interiora di uno di questi palazzi sarebbero brutte, squallide, tristi, angosciose, depressive proprio come il palazzo che le ospita. E invece appaiono, in questo libro, solo meravigliosamente, struggentemente malinconiche.

Persino il babau buzzatiano che si nasconde nelle viscere del palazzo, e vive dei sogni dei suoi abitanti, è diventato buono, come tutti.

Sarà il disegno, sarà il modo di raccontare, ma tutti i personaggi di questo libro appaiono buoni, in qualche modo dei miti soverchiati dal male di vivere. Eppure si intuisce che li si potrebbe raccontare anche in un altro modo, enfatizzando i loro aspetti negativi, perversi, cattivi – quello che fa, per esempio, nei suoi lavori, un Riccardo Mannelli, uno straordinario disegnatore del male, nei cui disegni tutto – ma davvero tutto – è perverso, e niente si salva.

La Giandelli, al contrario, sembra salvare tutto – e in questo sta la meraviglia del suo raccontare. Sarà il suo disegno vagamente bambineggiante, un po’ tendente a una straniante piattezza decorativa, dove imperversano i toni pastello. Ma non è il rosolio della vecchia zia, di buon sapore ma sempre troppo dolce. Qui l’amarezza serpeggia, e verrebbe fuori pesantemente se non ci fosse questo romorio continuo delle forme morbide, dei colori sfumati, del racconto sognante. E se non ci fosse questo Harvey affettuoso, che guarda e commenta, e si prende cura del babau buzzatiano nascosto.

È una storia gentile, mi viene da dire, una storia di affetti che resistono, a dispetto di tutto, a dispetto del dolore e della morte, che ci sono e si sentono, e vincono pure. Non una storia consolatrice, ma una storia, dicamo così, pensata a pastelli. Ecco, forse, sì: se siete capaci di pensare il dolore a pastelli, magari potete seguire la strada indicata da questo libro.

Gabriella Giandelli, Interiorae pag. 25 (È una strada che in questi giorni porta a Parigi, alla Galerie Martel, dove si è appena aperta una mostra dedicata a Gabriella Giandelli – dopo quelle di Thomas Ott, Robert Crumb, Roland Topor, José Muñoz, Lorenzo Mattotti, Tomi Ungerer, Art Spiegelman, Milton Glaser e Alberto Breccia. Se non vi convincono le mie parole, magari lo farà il confronto con questi bei nomi.)

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti