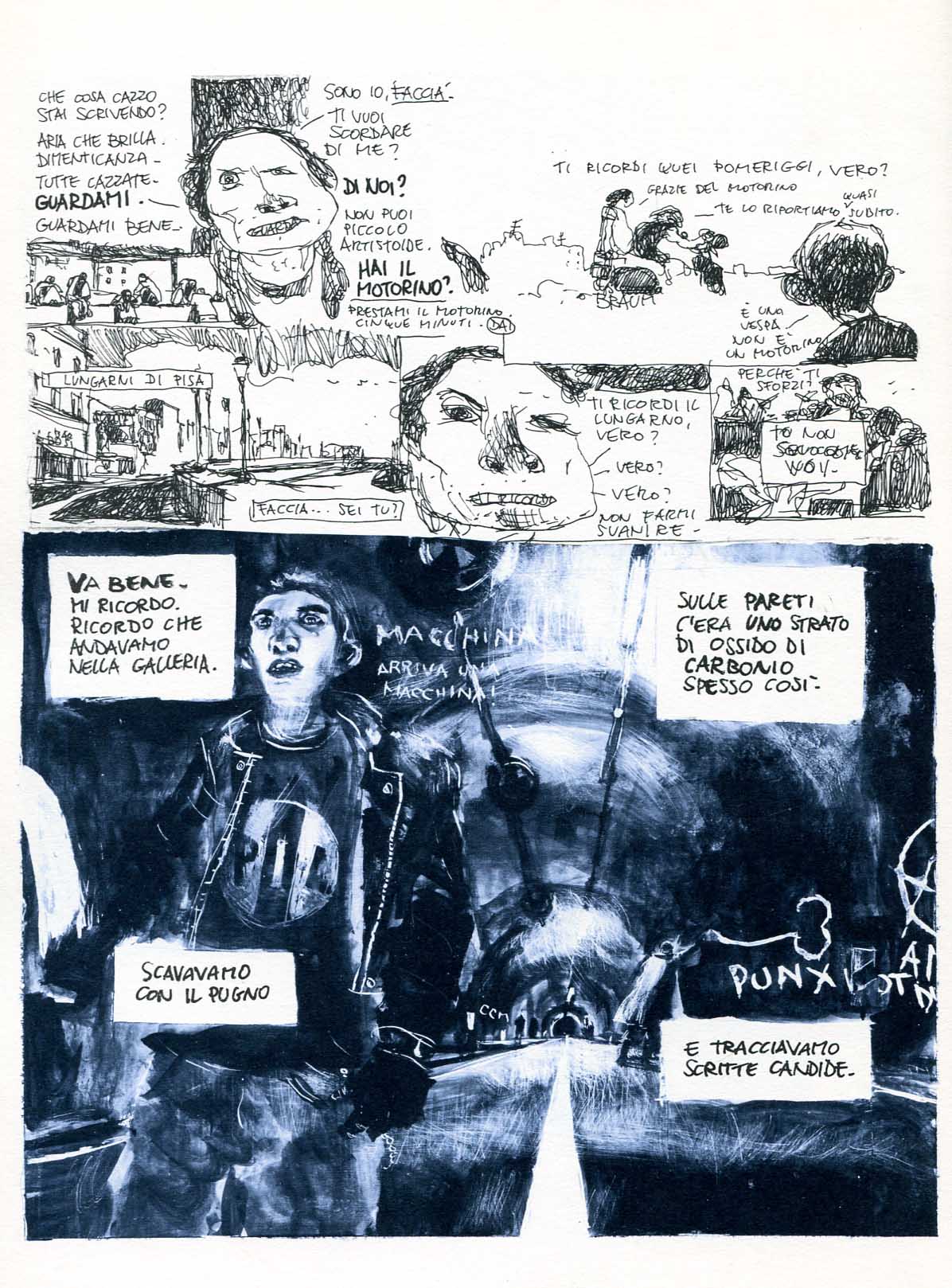

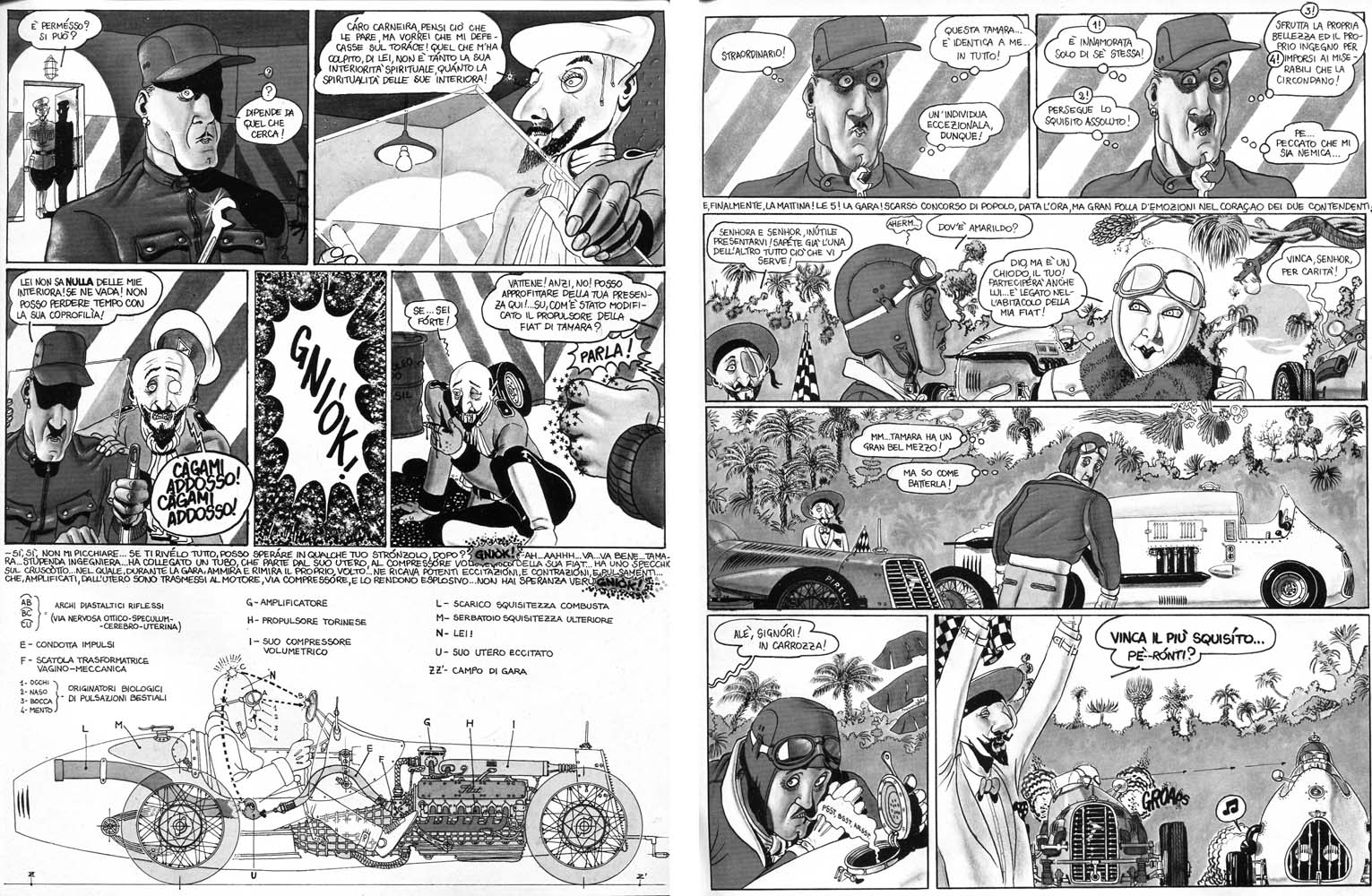

Andrea Pazienza, pagina da Frigidaire, n.1, 1980 Continuando a sfogliare il primo numero di Frigidaire, novembre 1980, dopo la copertina di Tamburini, ci si imbatte in Andrea Pazienza. Di Pazienza si è parlato anche troppo negli ultimi decenni. È uno degli autori più celebrati della storia del fumetto, almeno in Italia. E anche la sua morte, di appena due anni posteriore a quella di Tamburini, ha indubbiamente contribuito a questa fama.

Ma non si potrebbe pensare Frigidaire senza Andrea Pazienza. Oppure forse, sì, lo si potrebbe pensare, ma, pur con tutte le notevoli qualità degli altri autori del gruppo, togliere Paz sarebbe togliere moltissimo; anzi, sarebbe togliere una tessera fondamentale del mosaico.

Però non da subito. Presto arriverà Giorno, e poi la saga di Zanardi; ma in questo primo numero c’è un Pazienza un po’ dimesso. Appena quattro pagine di una storia che non avrà seguito. E poi qualche disegno sparso qua e là, compresa questa pagina di promo che riporto qua sopra.

Stiamo seguendo l’ipotesi che il gruppo di Frigidaire avesse le caratteristiche e lo spirito di un’avanguardia storica organizzata, con un programma e un organo, e anche, attorno, a differenza dei futuristi, un ampio pubblico complice. Tamburini ne rappresenta probabilmente l’anima. È colui che ha la visione più chiara; non teorizza per iscritto, ma lo fa di fatto attraverso la grafica. Vincenzo Sparagna, che dirige il giornale, ne è la mano pratica, l’organizzatore, quello che è capace di tenere insieme le cose.

Pazienza, viceversa, è anche qui l’outsider, l’inafferrabile, quello che segue la propria strada, e va bene, perché è comunque più o meno quella del gruppo, ma lui è sempre un passo più in là, o più a fianco – comunque leggermente da un’altra parte. Se c’è qualcosa che caratterizza tutta la produzione di Pazienza, è che dà la sensazione che non ci sia mai, nemmeno una volta, una scelta ideologica di poetica a monte. La grandezza di Pazienza sta nell’illusione di spontaneità che pervade tutto quello che produce.

Pazienza rappresenta di sicuro il punto di contatto più forte tra l’avanguardia organizzata di Frigidaire e il vasto movimento spontaneo di cui essa è parte. Pazienza ci appare (al rileggerlo oggi come nel leggerlo allora) ugualmente spontaneo, come uno qualsiasi cresciuto nel movimento, con una straordinaria capacità di esprimere quello che sente e che vive.

All’atteggiamento programmatico di Tamburini (che emerge persino dagli eccessi delle storie di RanXerox), non dissimile da quello, in generale, delle avanguardie politiche e artistiche del novecento, Pazienza contrappone uno spontaneismo che rappresenta molto più incisivamente lo spirito del momento – che non è più quello delle avanguardie politiche rivoluzionarie, bensì quello de “il personale è politico”, in cui sì, certo, il sentire diffuso si è formato in un contesto avanguardista, ma oramai l’accento viene posto sul sentire, non più sulla meta da raggiungere.

Questa dialettica tra finalismo avanguardista (ciò che conta è la meta) ed espressivismo post-avanguardista (quello che conta è ciò che sento) è però essa stessa ben evidente nella produzione precedente di Paz, quella pubblicata tra il ’77 e l’80 su Alter Alter. Le vicende incongruenti de Le straordinarie avventure di Pentothal non potrebbero esistere senza riferimento alla decostruzione narrativa della nouvelle vague (humanoïdes compresi) e della Neoavanguardia italiana; ma ne sono al tempo stesso la scanzonata parodia. Pazienza sta dichiarando insieme di essere figlio di quelle avanguardie, e insieme, in quanto figlio e non parte, di essere oltre. Si è nati nel clima delle avanguardie e se ne conoscono e utilizzano al meglio tutti gli strumenti, ma sì è già da un’altra parte.

Mentre disegnava Pentothal, Pazienza stava però già dando stura alle sue prime sturiellet, su Cannibale prima e poi su Il male. Lì, il riferimento era già diverso: invece delle intellettualistiche avanguardie europee, il più vitale e ruspante underground americano. Con Frigidarie, Pazienza sta imboccando una strada nuova, quella tutta sua – che in questo numero non gli è ancora interamente chiara, ma ci vorrà molto poco (quel piccolo capolavoro che è Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, esce già sul numero 3).

Ecco, quindi, tra avanguardia e movimento, tra tensione direzionata consapevole ed espressione appassionata dell’io, tra Tamburini e Pazienza, Frigidaire si presenta già dalle prime pagine. Questa dialettica esprime genialmente quella che in quel momento è nell’aria. Frigidaire è rivista di tendenza perché si trova nella tendenza e le dà voce, le dà immagine.

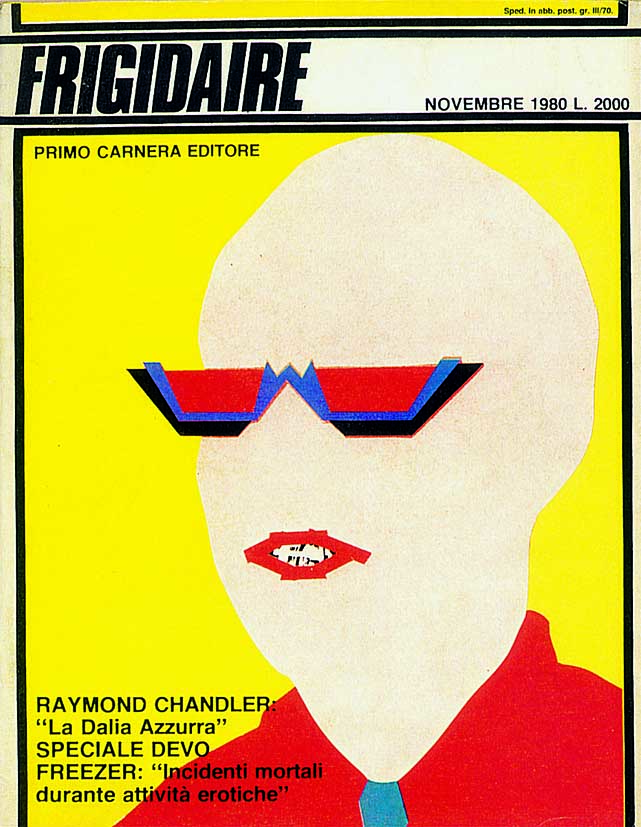

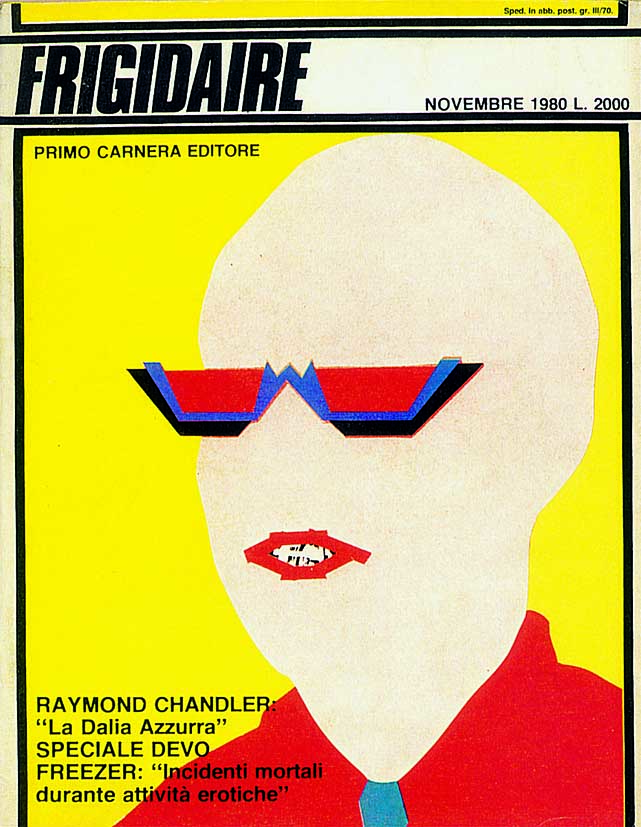

Frigidaire, copertina del n. 1, novembre 1980, di Stefano Tamburini Più o meno 32 anni fa, giorno più o giorno meno, questa copertina usciva nelle edicole italiane.

Si fa un po’ fatica a capire bene oggi che cosa venisse a rappresentare Frigidaire, praticamente sin dal primo numero, per il pubblico a cui si rivolgeva. Dire che era una rivista di tendenza non dà a sufficienza un’idea di quanto quella tendenza fosse forte in quel momento, sia per numero di persone, sia per l’intensità con cui quelle persone stavano vivendo il modo di sentire il mondo di cui Frigidaire si faceva portavoce. Non era solo una moda. Una certa classe giovanile di quegli anni vedeva e viveva il mondo in quel modo – magari consapevole della natura di eccesso di certe provocazioni, però convinta che anche quella provocazione era necessaria.

La tendenza non la inventava Frigidaire. Le tendenze inventate dalle riviste sono fenomeni pubblicitari, e sono effimere. La tendenza era nell’aria. Frigidaire se ne appropriava e la esprimeva, le dava parola e, soprattutto, le dava immagine. Ed era il fumetto il mezzo di comunicazione privilegiato, perché quello più economico e disponibile, ma anche perché esso stesso era una provocazione, in quanto disprezzato e marginalizzato dagli adulti e dalla cultura ufficiale. Proprio perché non esistevano graphic novel, proprio perché l’industria culturale non si era ancora accorta che il fumetto esisteva (se non per altre fette di mercato, comunque marginali, e se non per pochi illuminati, comunque marginali), proprio perché era fuori dell’ordine delle cose che nelle librerie si potessero vendere fumetti, proprio per tutto questo il fumetto era gloriosamente il principale strumento di espressione di Frigidaire.

In questo senso, il gruppo storico di Frigidaire costituiva quella che, se stessimo parlando di Arte, dovrebbe essere chiamata un’avanguardia: insomma, un gruppo organizzato con un preciso programma politico culturale, che si raccoglie attorno a un organo, la rivista, e si rivolge a una comunità sensibile. Tra gli elementi della poetica di questa avanguardia c’era la derisione, ed è proprio con intento (auto)derisorio che in una quarta di copertina di Cannibale (la rivista precedente del gruppo quasi identico), gli autori si rappresentano applicando le proprie facce ai corpi di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi colleghi futuristi in una famosa foto parigina degli anni Dieci.

Detto questo, tra Frigidaire e il futurismo, fatte salve le inevitabili differenze, le somiglianze ci sono! La provocazione, lo sperimentalismo, l’attenzione politica, lo sberleffo. Questo, negli anni Ottanta, non lo si sarebbe potuto dire. Il futurismo puzzava di fascismo, si sa, e andava tenuto a debita distanza, nonostante l’interesse che poteva suscitare. Ma negli anni Dieci, in verità, nessuno poteva prevedere che le frange più estreme dei socialisti rivoluzionari, guidate dal giovane Benito Mussolini, sarebbero finite in quel modo; e quello che è chiaro a noi, oggi, cioè che il fascismo è stato un movimento di destra, non era affatto chiaro a chi viveva l’Italia di quegli anni decisamente turbolenti. Il futurismo si trovava in quel polverone, e ha finito per seguire le sorti mussoliniane di Marinetti. Ma poteva andare diversamente, come è successo in Russia…

In ogni caso, l’avanguardia frigideriana poteva contare su una serie di teste assolutamente notevoli, quelle che già avevano fatto Cannibale (e che si erano ritratte sui corpi dei futuristi: Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore), con l’aggiunta del direttore Vincenzo Sparagna.

Credo che in questo gruppo, fatto di personalità molto diverse, l’avanguardista più vero e motivato fosse Stefano Tamburini. Non a caso la grafica della rivista è sua, così come pure l’immagine di copertina con cui Frigidaire si presenta al mondo. Non a caso è sua la sceneggiatura (e nelle primissime versioni anche i disegni) di un fumetto che ha come protagonista un androide sconclusionato, appassionato e incazzereccio, che si muove in una Roma futuristica e iperviolenta: tutti elementi che avrebbero fatto innamorare Marinetti, se avesse potuto leggerlo. Certo, il futuro e il progresso di RanXerox sono negativi e distopici, figli di Philip K. Dick più che dei futuristi; e la fede nel progresso e nelle macchine ha lasciato il posto a una sarcastica disperazione – quella, magari, di una generazione che aveva sognato di fare la rivoluzione, ma poi si è accorta che il mondo era più grande di lei.

Proviamo a prendere questo ribaltamento del futurismo come la chiave per leggere la grafica e la scrittura di Tamburini. Capiremo allora magari il senso di questa testata freddissima, basata su un carattere lineare compressed, a cui l’obliquità fornisce una sorta di movimento, di spinta dinamica in avanti. E anche l’immagine a colori netti della copertina sembra rimandare (magari attraverso Munari) sino a Depero. Grafiche simili, effetti opposti; dalla esaltazione della macchina alla disperazione per la macchina. Ma dalla macchina non si esce. La macchina diventa il corpo e lo distrugge. Frigidaire, attraverso Tamburini, si presenta al suo pubblico con un grido di disperazione, però mascherato da sogghigno, da parodia, da sberleffo.

Il genio di Tamburini non gli è bastato per raddrizzare la propria, personale, disperazione. Sappiamo bene come, primo del gruppo, qualche anno dopo, ci sia annegato dentro.

Jimmy Beaulieu, “Col favore della notte”, pp. 68-69 La cosa che mi è piaciuta di più, di questo Col favore della notte, di Jimmy Beaulieu (Coconino, 2012) è che sembra sempre che si stia parlando d’altro. Sembra una cornice per tante brevi storie, che le protagoniste continuano a raccontarsi reciprocamente; e invece la storia principale c’è. Sembra che parlino del più e del meno, e intanto l’eros, anche piuttosto esplicito, è lì davanti agli occhi. Sembra un divertissement leggero; e invece c’è una storia terribile nascosta dietro.

Il disegno, il ritmo, i colori… tutto sembra appartenere a un altro genere. Si rimane avvinti all’illusione di leggerezza fino quasi all’ultimo; persino quando le carte sono già svelate… non ci si crede, che in verità è un’altra storia. E ci si casca dentro come in un incubo improvviso. Bravo, Beaulieu. Un modo inedito di raccontare.

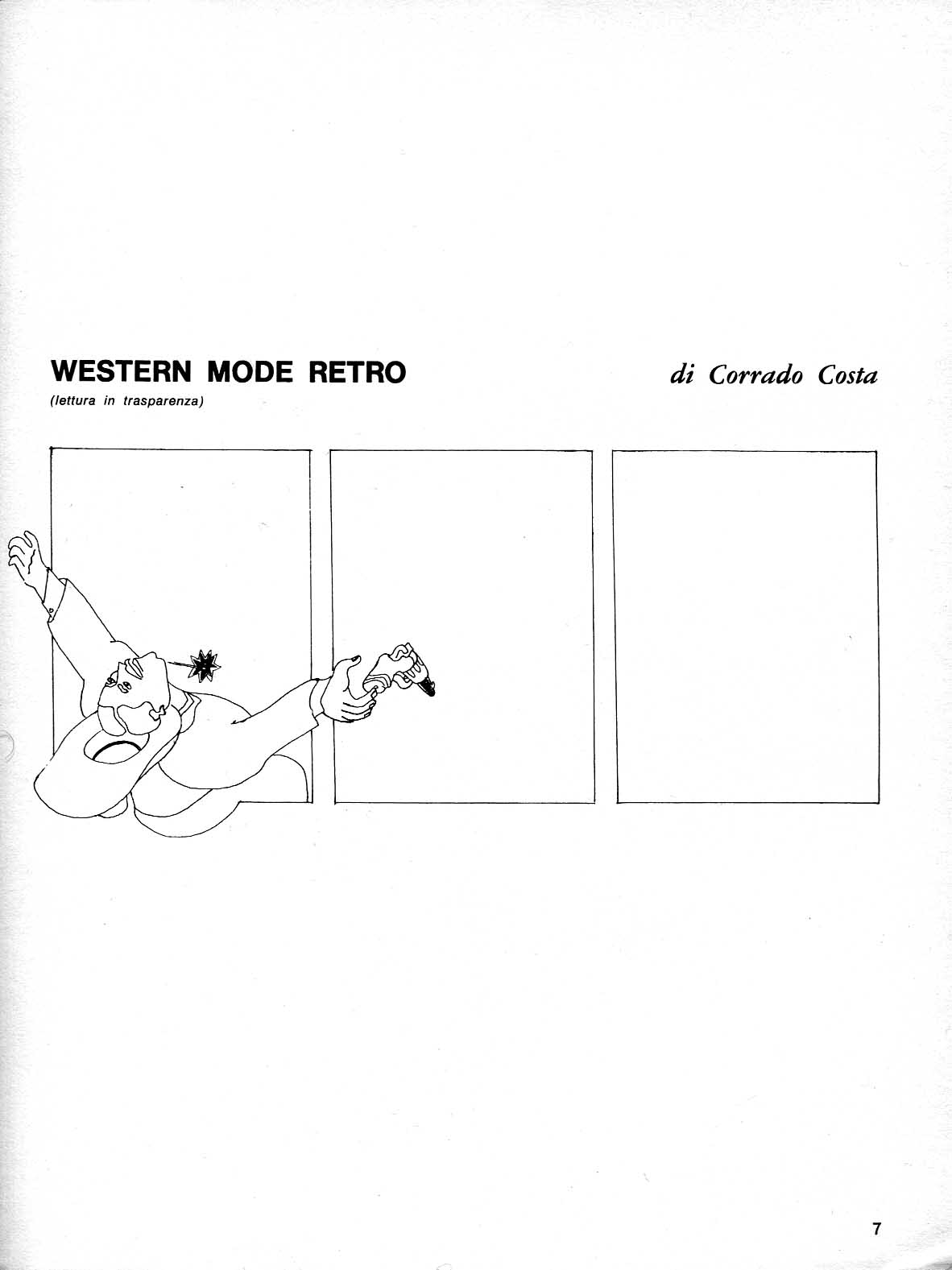

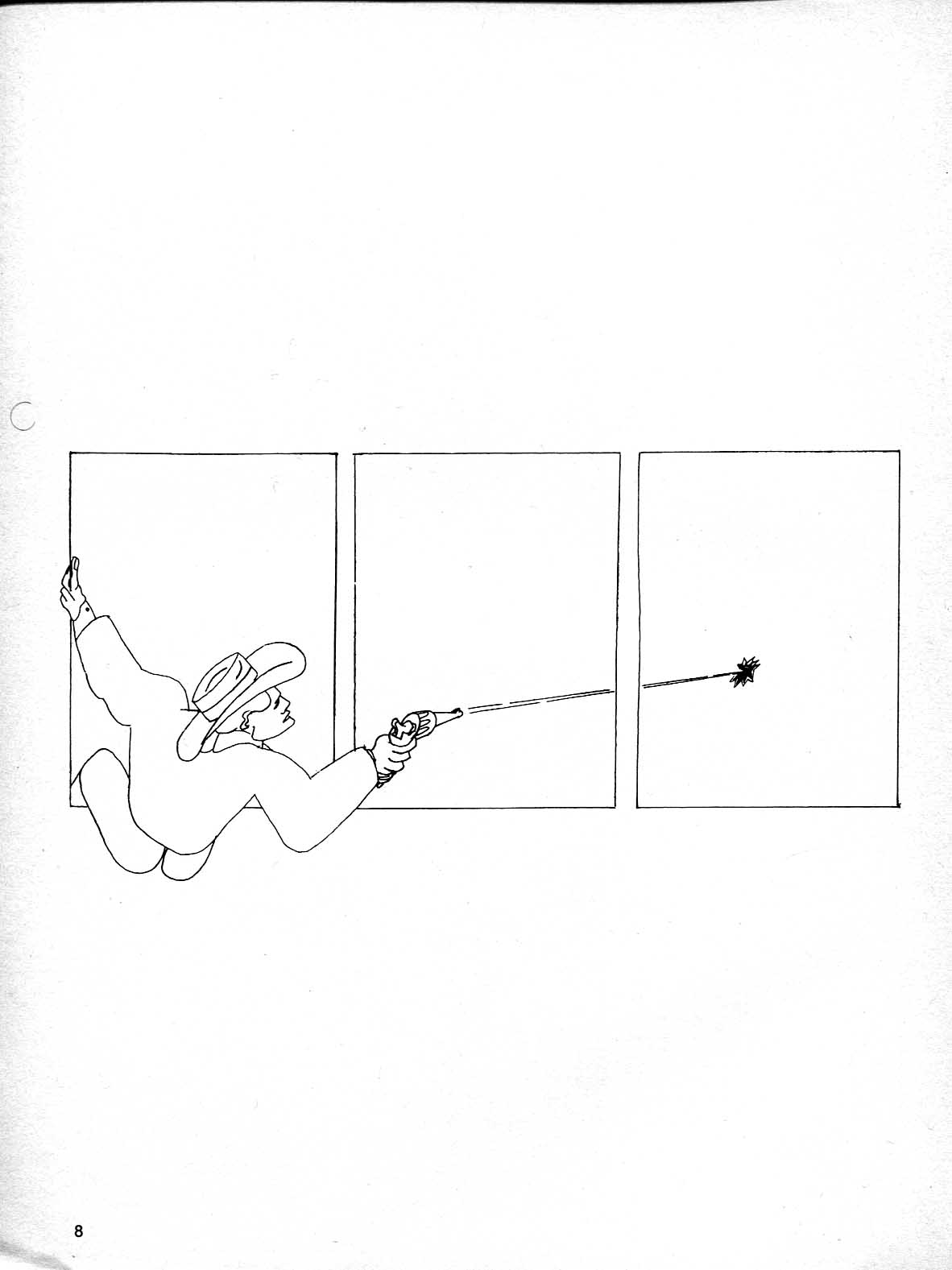

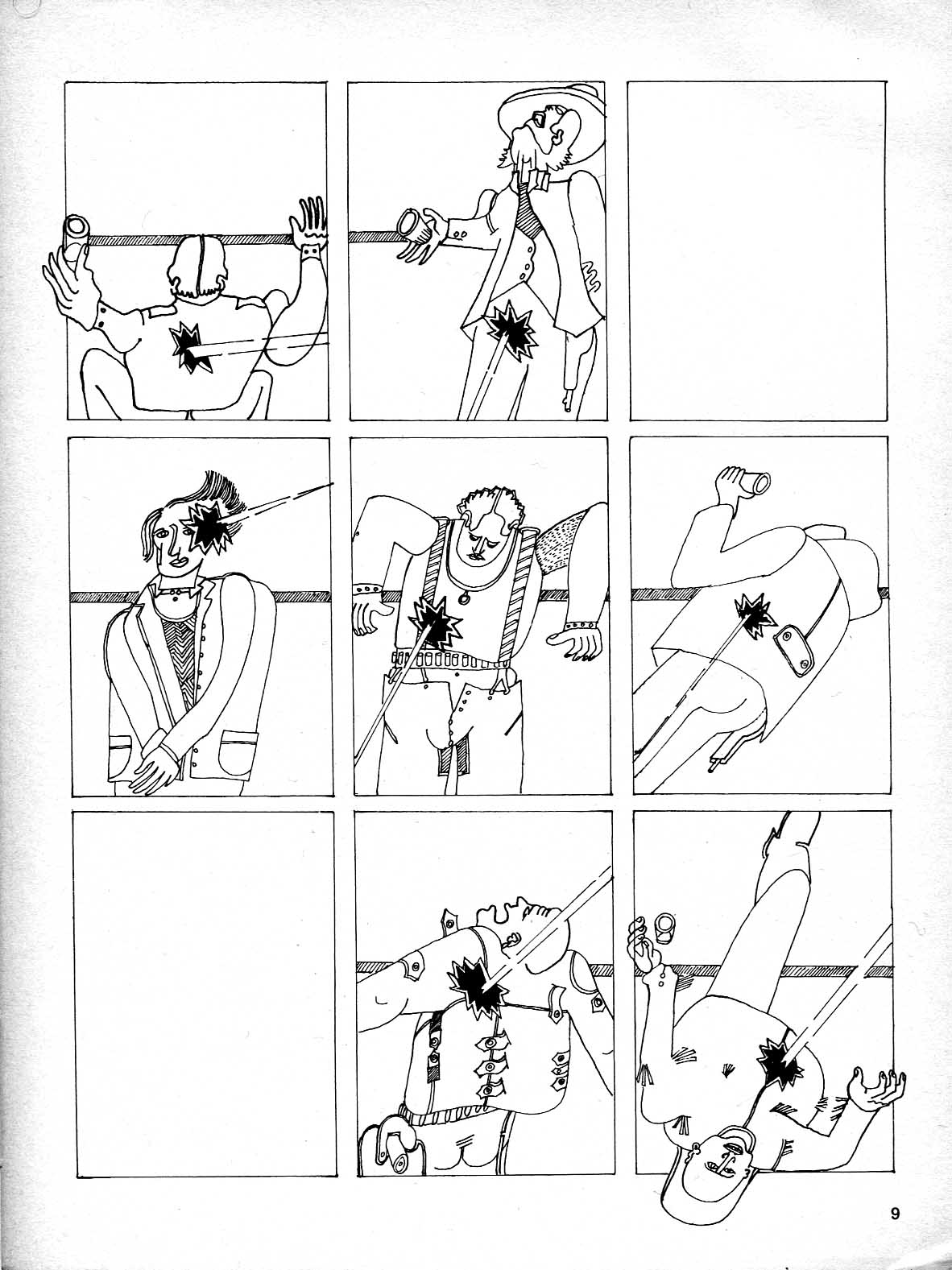

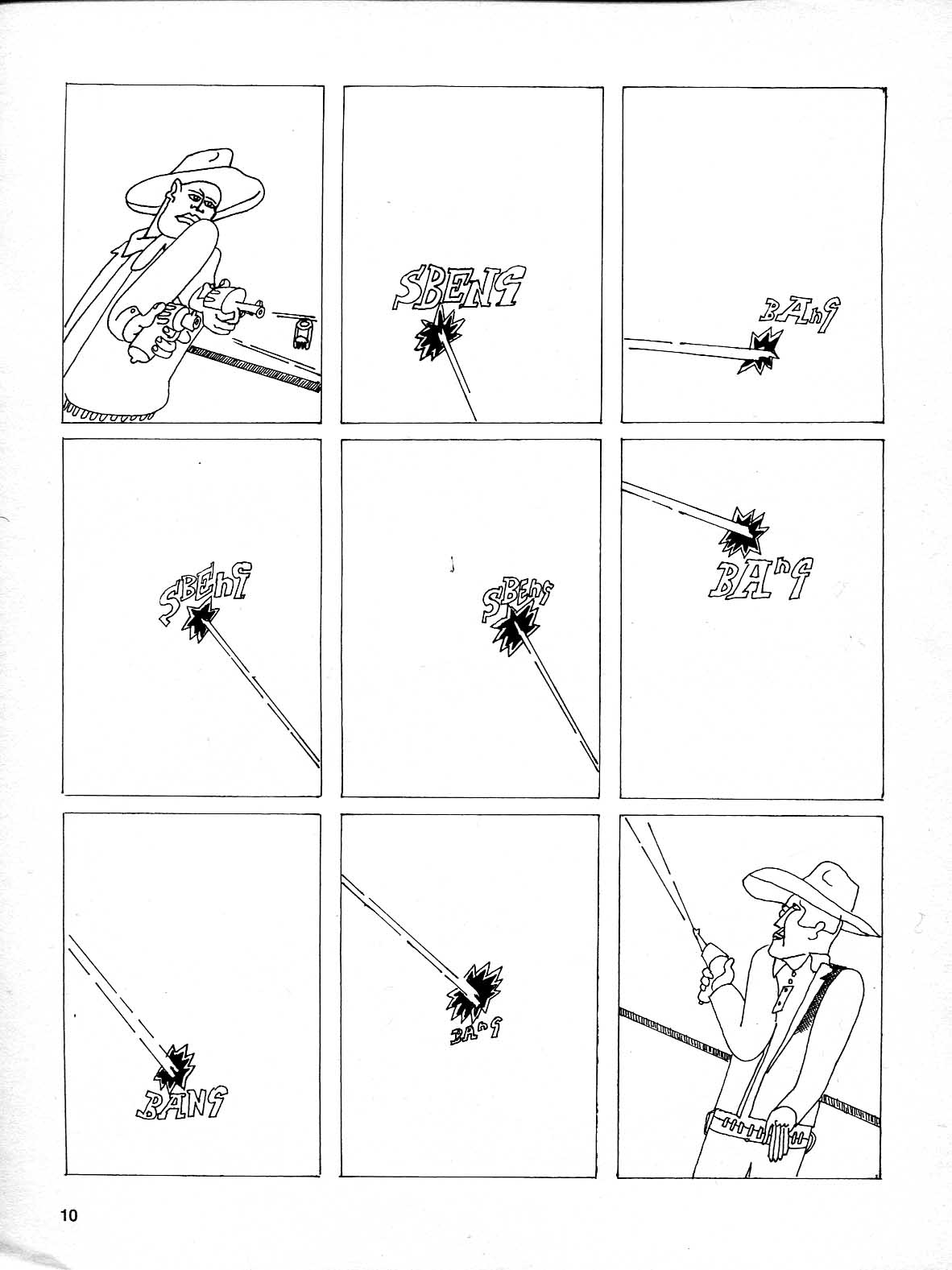

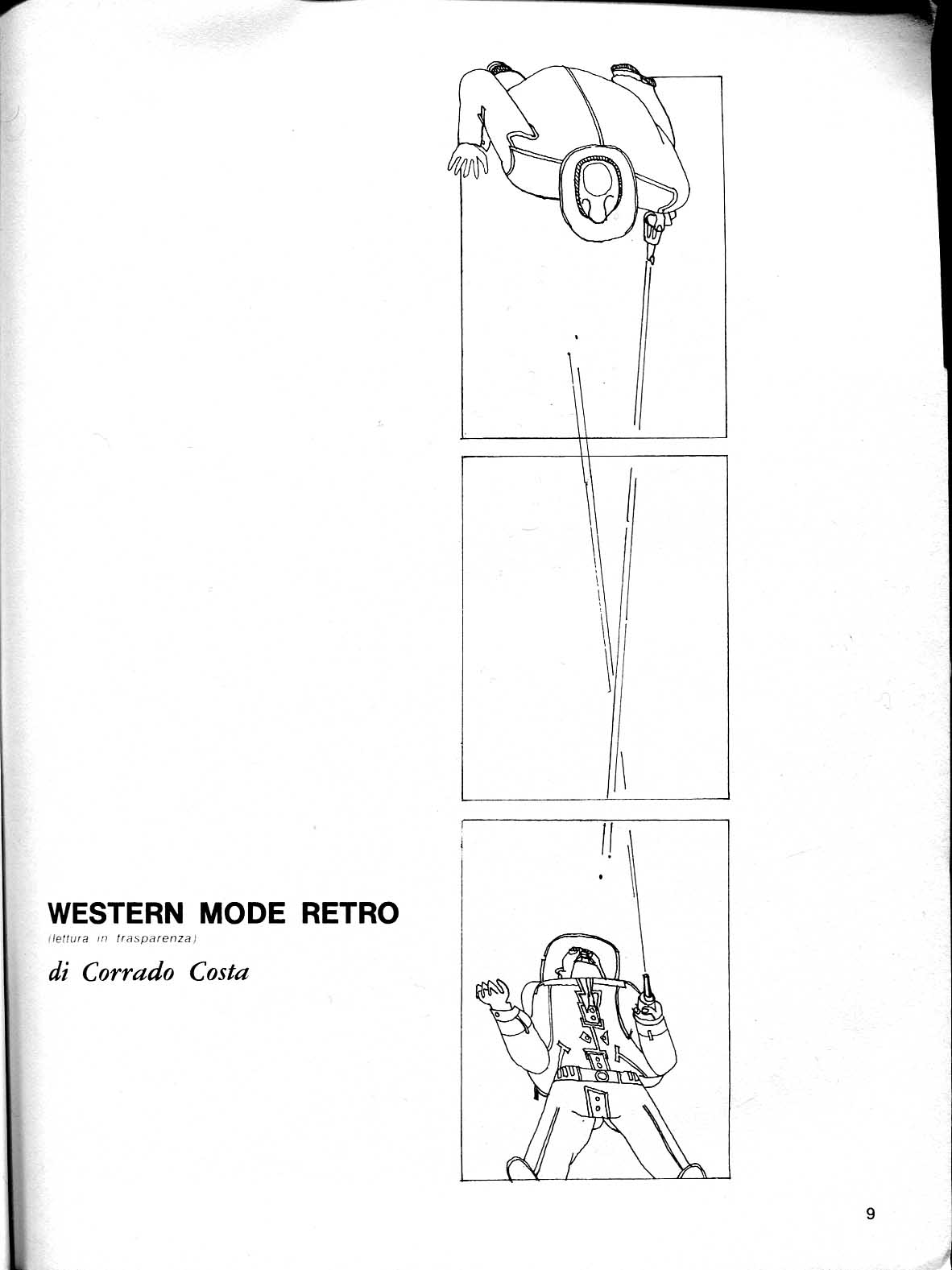

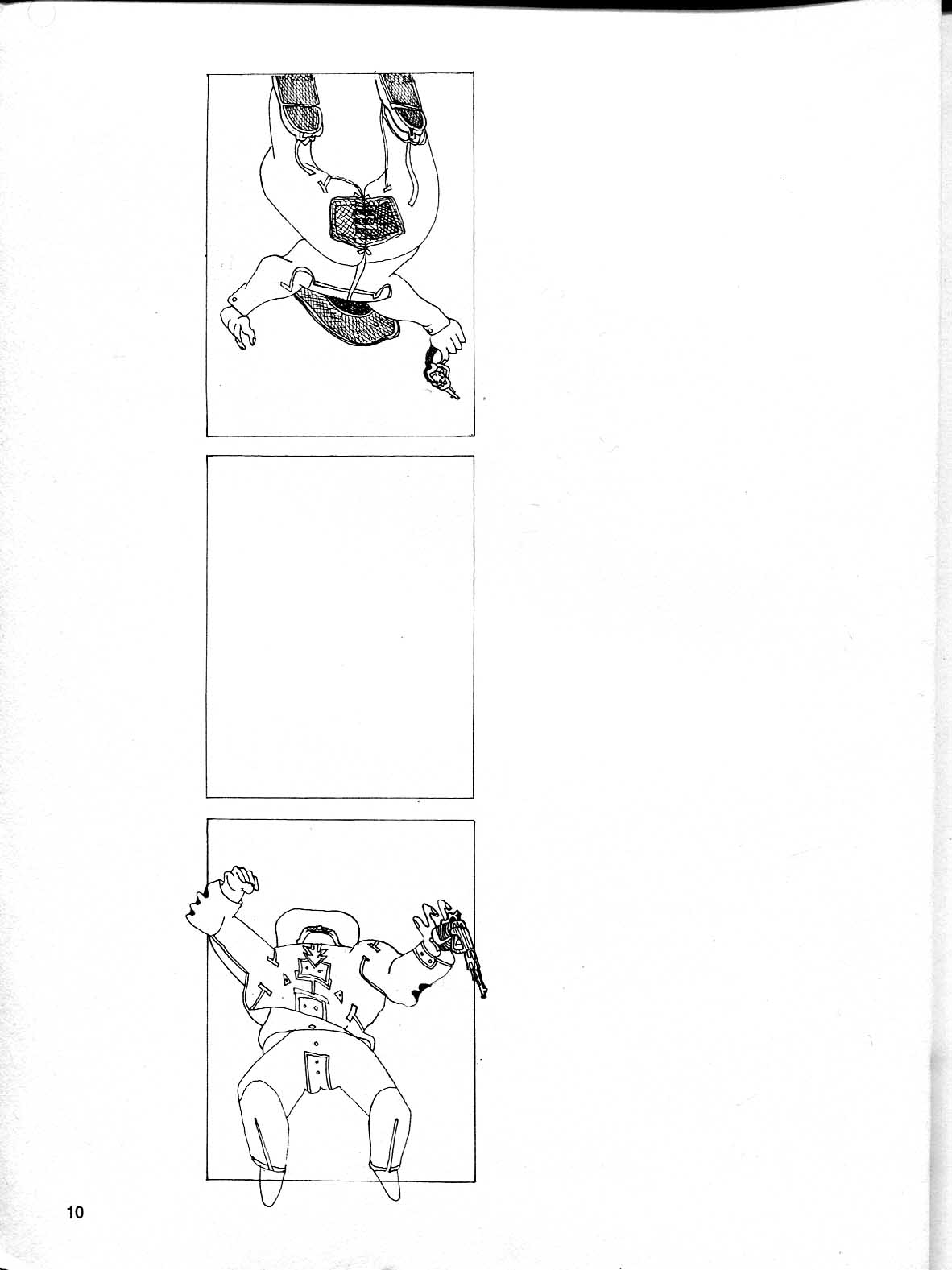

Queste pagine sono state realizzate da Corrado Costa (di cui abbiamo parlato già giovedì scorso), poeta legato alla Neoavanguardia italiana (e avvocato di Soccorso Rosso) e pubblicate su Alter Alter nei numeri di giugno e agosto del 1977. La didascalia dice “Lettura in trasparenza”, e in effetti per leggerle efficacemente dovreste stampare ogni coppia di pagine fronte-retro, curando l’allineamento delle linee sui due lati, e poi guardare controluce – proprio come erano presentate su Alter Alter.

Vi accorgereste allora che le traiettorie delle pallottole bucano la carta, e quelle che si vedono nette da un lato proseguono in trasparenza dall’altro, e viceversa. Voltando pagina, ovviamente, la situazione si inverte.

Si crea in questo modo una sorta di visione stereoscopica, dove il prima sta da un lato (il secondo) e il dopo sta dall’altro (il primo); ma poi, coppia di pagine dopo coppia di pagine, il gioco si complica. Nella seconda coppia ci sono dei proiettili che arrivano da chissà dove. Nella terza il gioco dell’alto e del basso è mescolato, volutamente innaturale.

A Corrado Costa piaceva giocare, e non solo con le parole. In questo piccolo gioco è contenuta una riflessione sul raccontare storie, sul tempo e sulle convenzioni di stampa. Al tempo stesso queste stesse riflessioni non sono dette, ma sono implicite nella forma stessa di questo singolare fumetto – secondo certe modalità espressamente poetiche piuttosto tipiche della neoavanguardia.

Insomma, possiamo considerare questo strano oggetto come un esplicito esperimento di poetry comics senza parole?

29 Ottobre 2012 | Tags: estetica, fumetto, ribaltamento | Category: estetica, fumetto |  Kazuo Koike e Goseki Kojima, Kozure Okami / Lone Wolf and Cub Per tutti coloro che litigano sul verso in cui vanno stampati i fumetti giapponesi è uscito un numero della rivista Aisthesis tutto dedicato al verso dell’immagine, a cura di Alice Barale e Andrea Pinotti. Insieme ad altri dotti (e interessanti) interventi, c’è anche il mio: “Annunciazioni, rotazioni e samurai mancini. Il verso di lettura delle immagini e la scrittura”. Fate conto quindi che il post di oggi si trovi lì.

Però, se davvero volete sapere tutto sulla questione del senso orizzontale delle immagini (e di conseguenza, del loro eventuale ribaltamento), del dibattito secolare sul tema nonché delle problematiche conclusioni, potete anche comperarvi il bel libro di Andrea Pinotti, Il rovescio dell’immagine (Mantova, Tre lune Edizioni, 2010). Vi si racconta tutto quello che è possibile raccontare sul tema, affrontato con intelligente e mai esausto spirito critico. Ne uscirete con più dubbi che certezze, ma è giusto che sia così, perché il tema è davvero intricato e delicato.

Inoltre, vi troverete in appendice alcuni tra i principali saggi che hanno alimentato il dibattito nel corso del secolo, di Anton Faistauer, di Heinrich Wölfflin, di Julius von Schlosser, di Boris Uspenskij. Leggete tutto, così alla prossima occasione abbiamo tutti più strumenti per azzuffarci.

Ah, giusto! Qual è la versione di Itto Ogami non ribaltata, qui sopra? E, una volta individuata, racconta davvero la stessa storia dell’altra?

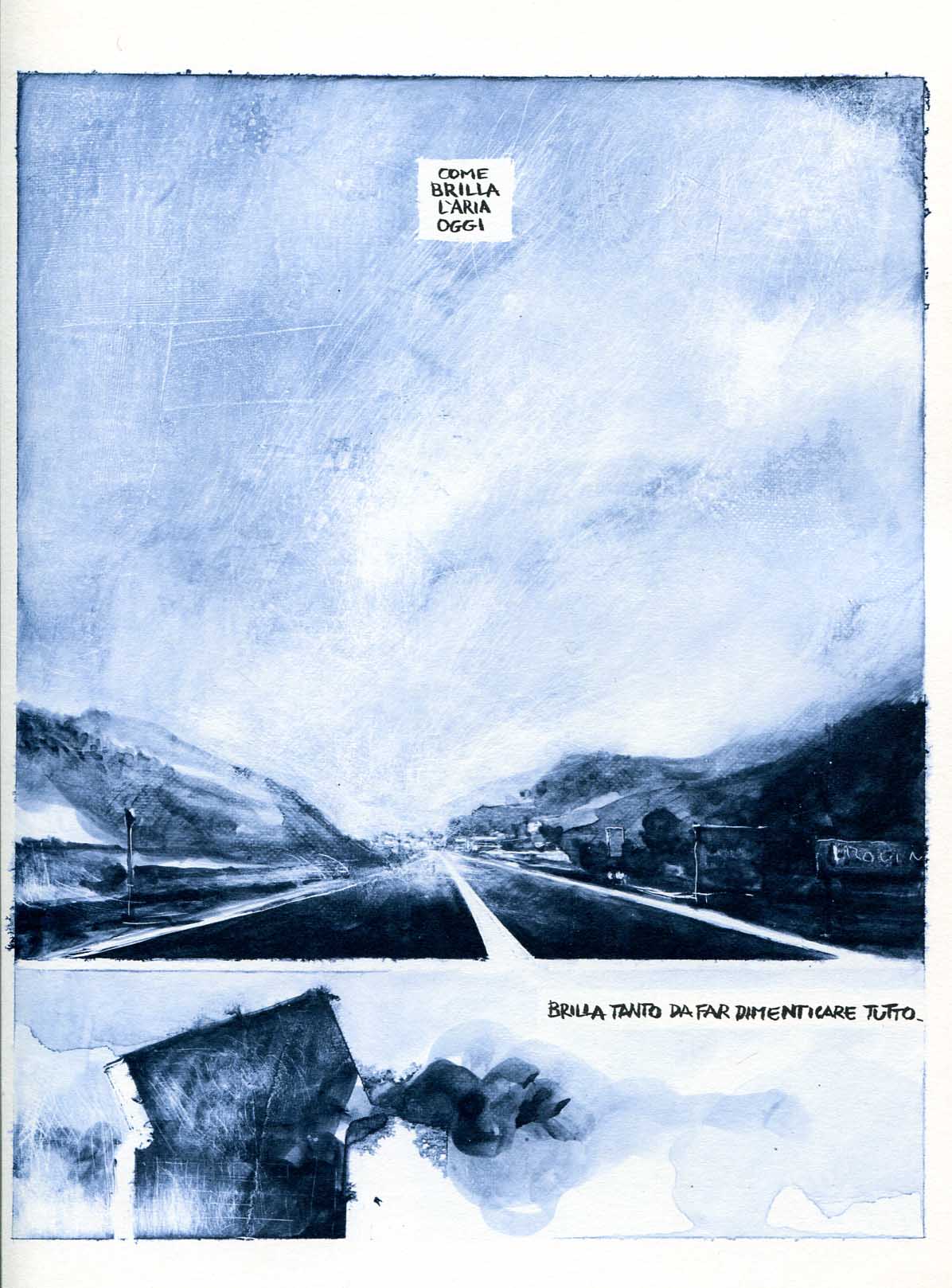

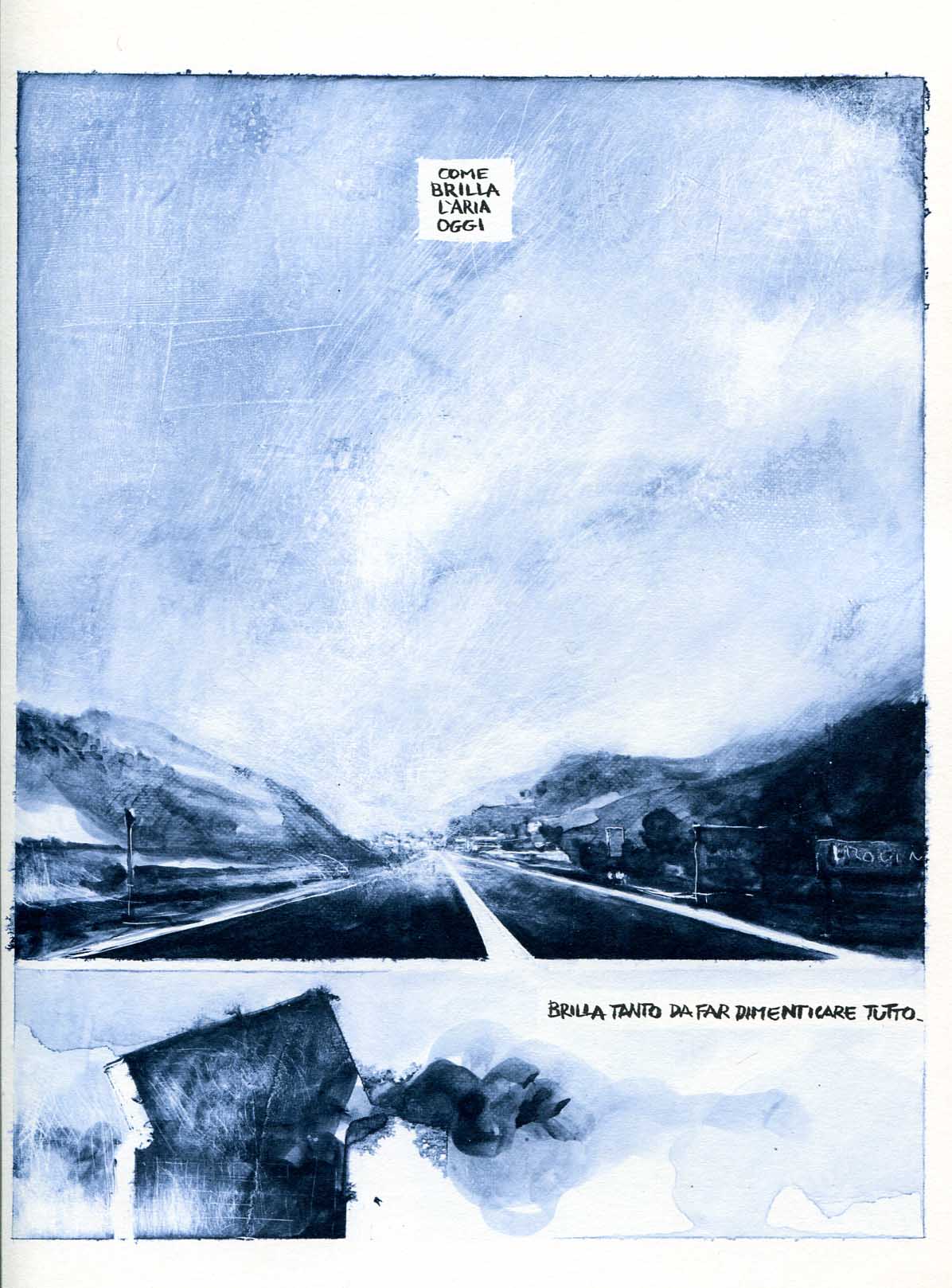

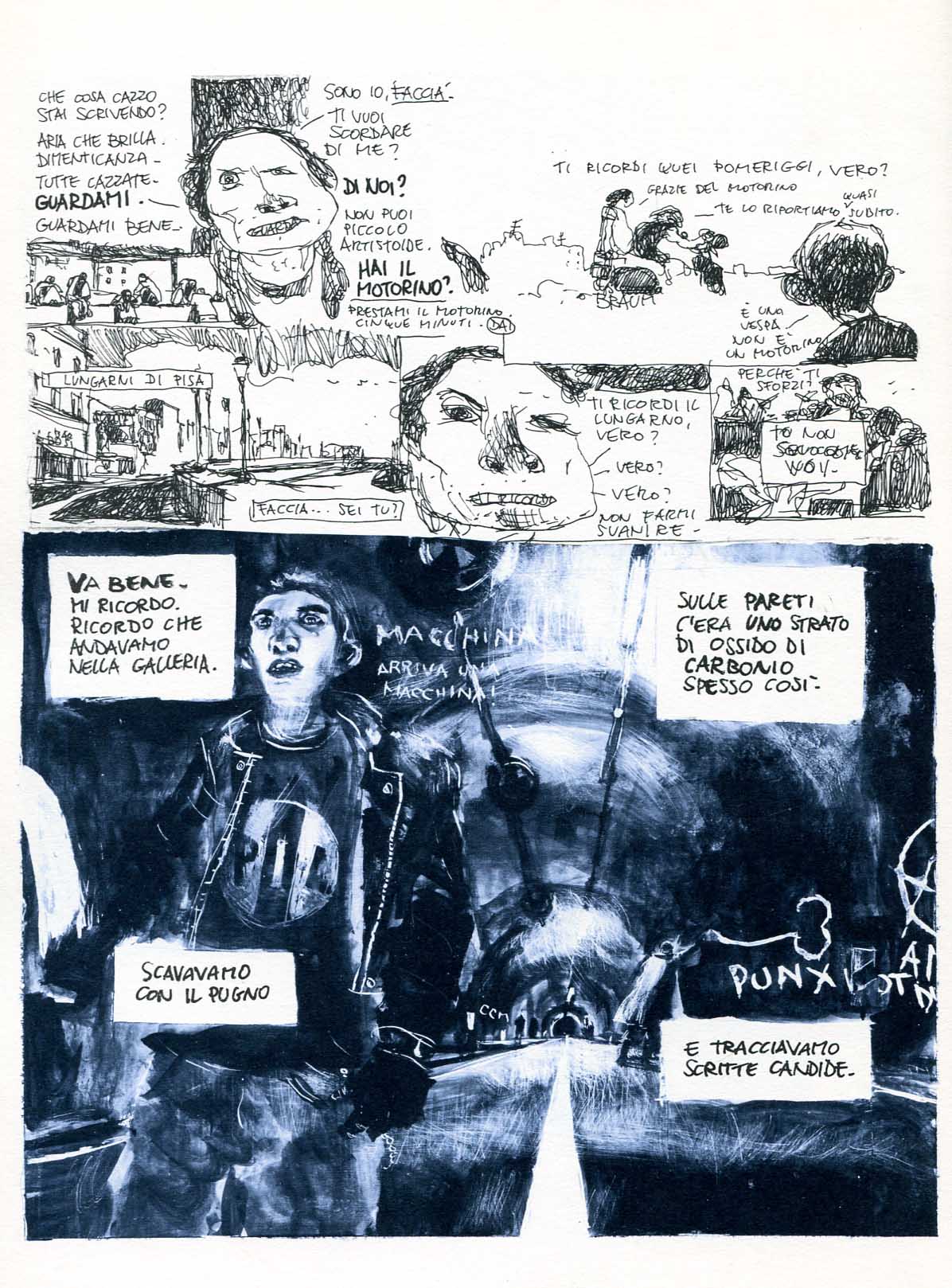

Gipi – “Esterno notte” – pag.1  Gipi – “Esterno notte” – pag.2 Gipi esordisce nel campo del romanzo a fumetti nel 2003, con Esterno notte. Ha già pubblicato varie storie interessanti, ma Esterno notte rappresenta comunque un salto di qualità. Il lettore se ne accorge sin dall’inizio, dalle prime pagine della “Storia di Faccia”.

C’è quella prima immagine, bellissima, tre quarti di pagina, in un bianco e nero di un azzurro plumbeo, che rappresenta un cielo enorme sopra un paesaggio che corre verso l’orizzonte. Ci sono le parole di una didascalia, in alto nel cielo: “COME BRILLA L’ARIA OGGI”; e poi, sotto, sopra l’immagine più piccola, quasi astratta, ma non meno piena di cielo: “BRILLA COSÌ TANTO DA FAR DIMENTICARE TUTTO”.

L’immagine si impone anche da sola. Racconta di una giornata luminosa, ma è anche un oggetto visivo interessante in sé, con quel contrasto tra denso e diafano, presente nella materia stessa del colore – un colore che insieme c’è e non c’è, perché la monocromia è basata su un pesante blu di Prussia, non sul nero. L’effetto che si vuole ottenere non è solo poetico, cioè di una forte attenzione alla forma, ma è anche, specificamente, lirico. Il cielo luminoso, l’aria che brilla, sono temi lirici troppo classici per non essere immediatamente riconoscibili. In altri contesti potrebbero apparire addirittura stucchevoli.

Ma qui, la dominanza della componente visiva modifica il gioco. In poesia c’è solo la parola, e nel campo della lirica è convenzione diffusa che si debba interpretare quella parola come la voce stessa del poeta, l’io lirico; perché l’effetto non sia questo bisogna giocare di straniamento, di dislocazioni, ottenute con altre parole, o con un uso meno ovvio della parola stessa.

L’immagine gode di un’espressione più oggettiva della parola: in linea di principio, mentre non esiste parola che non sia pronunciata da qualcuno, il mondo è pieno di immagini che nessuno ha “pronunciato”: basta aprire gli occhi e guardarsi attorno per vederne; il mondo è tutto fatto di immagini che la nostra vista recepisce (o, per dirla con maggior precisione, attraverso il senso della vista noi percepiamo il mondo come una sequenza di immagini). Per questo, anche un’immagine evidentemente prodotta da qualcuno, come questa, non è necessariamente e immediatamente interpretata come “pronunciata” da lui. Ancora prima di vedere la componente di espressione soggettiva, noi vi vediamo l’immagine, e magari il mondo che essa raffigura, se c’è qualcosa di raffigurato. Prima di tutto vediamo un pezzetto di mondo; e solo in seconda istanza, e non necessariamente, ne vediamo la dimensione di immagine prodotta e ne valutiamo la componente espressiva.

Per la parola, in generale, è vero praticamente il contrario: prima se ne vede (se ne ode) l’espressione soggettiva, e poi eventualmente, e non necessariamente, la si riesce a vedere come oggetto del mondo, nelle sue forme visive e/o sonore.

Tuttavia quando, come qui, le parole compaiono in mezzo all’immagine, è l’immagine stessa a provocare l’effetto di dislocazione, separando l’io che pronuncia quelle parole dall’io dell’autore. In altre parole, non è necessariamente l’autore il soggetto che parla qui, che sta dicendo “io”; è un altro io, quello del narratore, o di un narratore, che si trova all’interno della storia e del suo mondo proprio come la didascalia è piazzata all’interno della figura. Una soggettività già oggettivata nella storia, insomma; una soggettività lirica, certamente, ma un lirismo visto da fuori, riportato, e quindi straniato, oggettivato. Certo non meno vero, per questo, e non meno efficace. Anzi, forse persino di più, perché la dislocazione neutralizza il dolciastro, il lirismo: non è il poeta (l’autore) a pronunciare quelle parole, ma qualcuno di cui lui sta qui raccontando.

È questo che permette il magistrale colpo di scena della seconda pagina, quando entra in scena Faccia, il cattivo, il bullo, il Franti della situazione. C’è un cambio di registro improvviso. Dal lirico si passa al realismo basso, al linguaggio colloquiale e scurrile. Ma Faccia si rivolge a colui che nella pagina precedente aveva fatto espressione di commozione lirica, e appare qui disegnato con uno stile diverso, più semplice, più quotidiano, quasi più scurrile: “CHE COSA CAZZO STAI SCRIVENDO? ARIA CHE BRILLA, DIMENTICANZA, TUTTE CAZZATE. GUARDAMI. GUARDAMI BENE.”

Il Faccia disegnato male e che parla male si rivolge a colui che parlava bene nella pagina precedente, identificandolo al tempo stesso con colui che disegnava così bene. Il nuovo registro del disegno sembra delineare una diversa dimensione di realtà, più cruda e reale, che vuole negare la precedente, dichiararla falsa, e falsa in quanto lirica, e lirica in quanto si dimentica di lui, di Faccia, quello che la realtà la viveva davvero! e nella cui dimensione di vita il lirismo non ha posto, è pura e semplice falsità, sdolcinata falsità.

La storia prosegue poi per tutto il suo corso su questo duplice registro: da un lato una dimensione lirica da cui il narratore non riesce mai a staccarsi davvero, dall’altro la cruda realtà della vita di Faccia, piccolo delinquente di provincia, ma anche figura eroica e tragica, malato di una deformazione ossea progressiva che gli deturpa il viso, e in fondo evidentemente e profondamente umana. L’alternanza viene essa stessa tematizzata, a volte sembra persino l’argomento del discorso, mentre poi piano piano, progressivamente, pagina dopo pagina, la storia di Faccia diventa sempre di più l’argomento evidente. E se, all’inizio, la grafica “dipinta” viene contestata da quella “disegnata”, proprio come il lirismo viene contestato dalla realtà, progressivamente, nelle pagine successive, è questa stessa realtà a trovarsi sempre di più a essere “dipinta”, e quindi ad assumere tonalità liriche. Anche il personaggio Faccia continua ad abitare esclusivamente la dimensione “disegnata” solo fino al momento dell’azione sciagurata ed eroica, in cui però le (due) immagini “dipinte” in cui compare il suo viso sono annegate in un lunghissimo monologo di dolore e di sfida – un monologo che, in una storia a fumetti, è ovviamente “disegnato”, e quindi appartenente alla dimensione reale anche se fatto di parole soggettive.

Ecco insomma come Gipi muove le acque, giocando sull’opposizione poesia/prosa per ottenere un effetto diverso da entrambe. Ha la possibilità di farlo perché nel fumetto questa opposizione non è formalizzata. Ma lo può fare anche perché l’opposizione è nota, e può essere applicata al fumetto, pur se in maniera fluida, più evocativa che tassonomica. Gipi evoca esplicitamente l’opposizione, sembra quasi, a momenti, farne l’oggetto del discorso, ma si tratta di uno stratagemma a sua volta narrativo. È la figura di Faccia, attraverso questo stratagemma, a ricoprirsi a sua volta di una liricità più autentica. Alla fin fine, per quanto struggente e lirico sia quel cielo brillante che appare all’inizio, quando si arriva all’ultima pagina della storia è la figura di Faccia ad apparire lirica e struggente, e molto più giustificatamente tale.

Il cielo brillante ci affascina, certo; ma Faccia ci affascina molto di più. Il cielo brillante è facilmente lirico; mentre per trovare lirico il destino di Faccia bisogna fare molta più fatica, attraversando persino il territorio antilirico del grottesco. Tuttavia, una volta che il racconto di Gipi ci conduce attraverso questa fatica, Faccia ci appare, pur in maniera paradossale, ancora più lirico di quel cielo – e senza nemmeno il sospetto di stucchevolezza che ci sorgeva all’inizio.

Poetry comics? Boh! non saprei proprio. Tendenzialmente direi di no. Di certo c’è un uso molto acuto di certi stereotipi poetici, per ottenere effetti che di stereotipico non hanno proprio nulla.

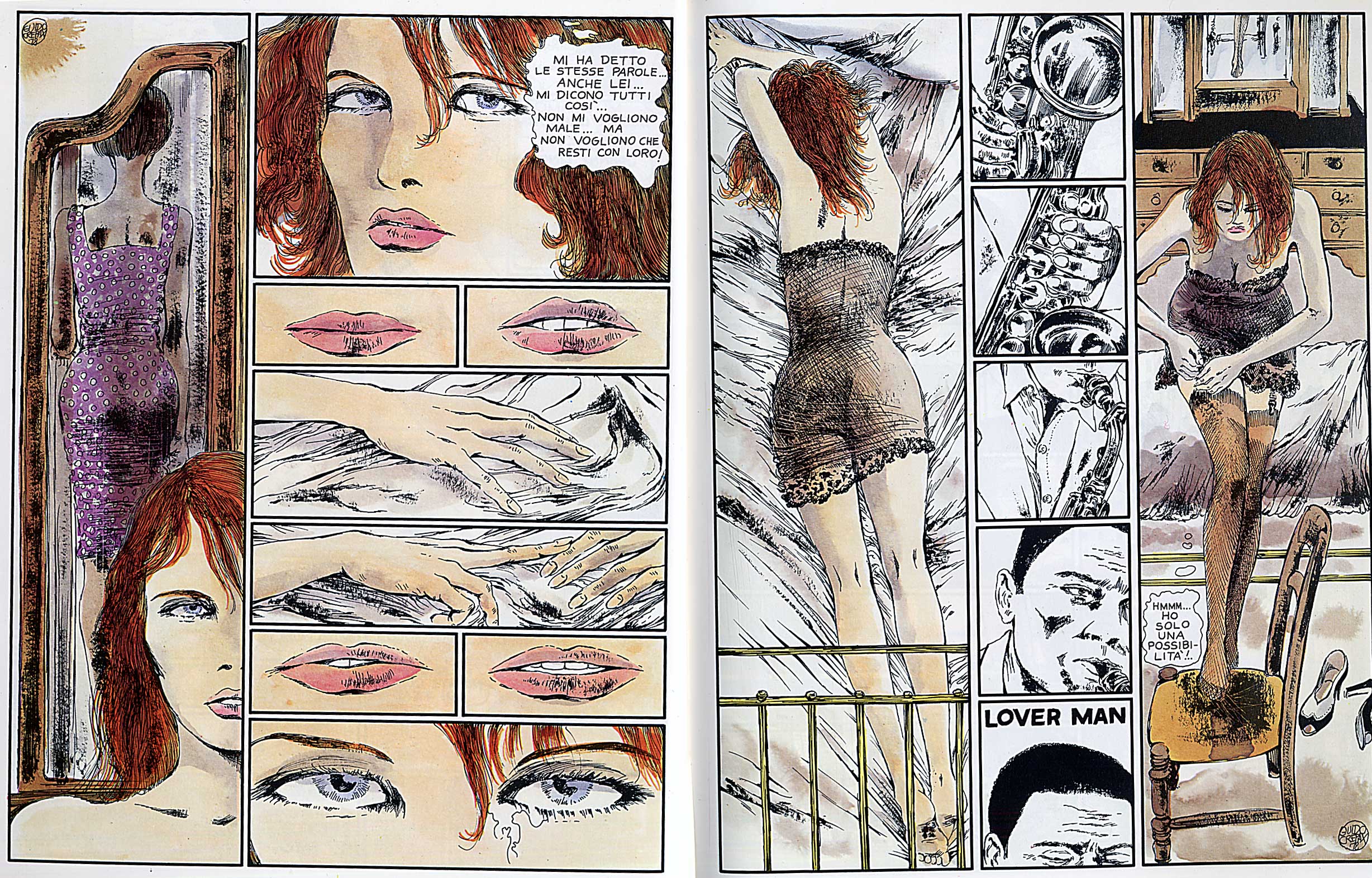

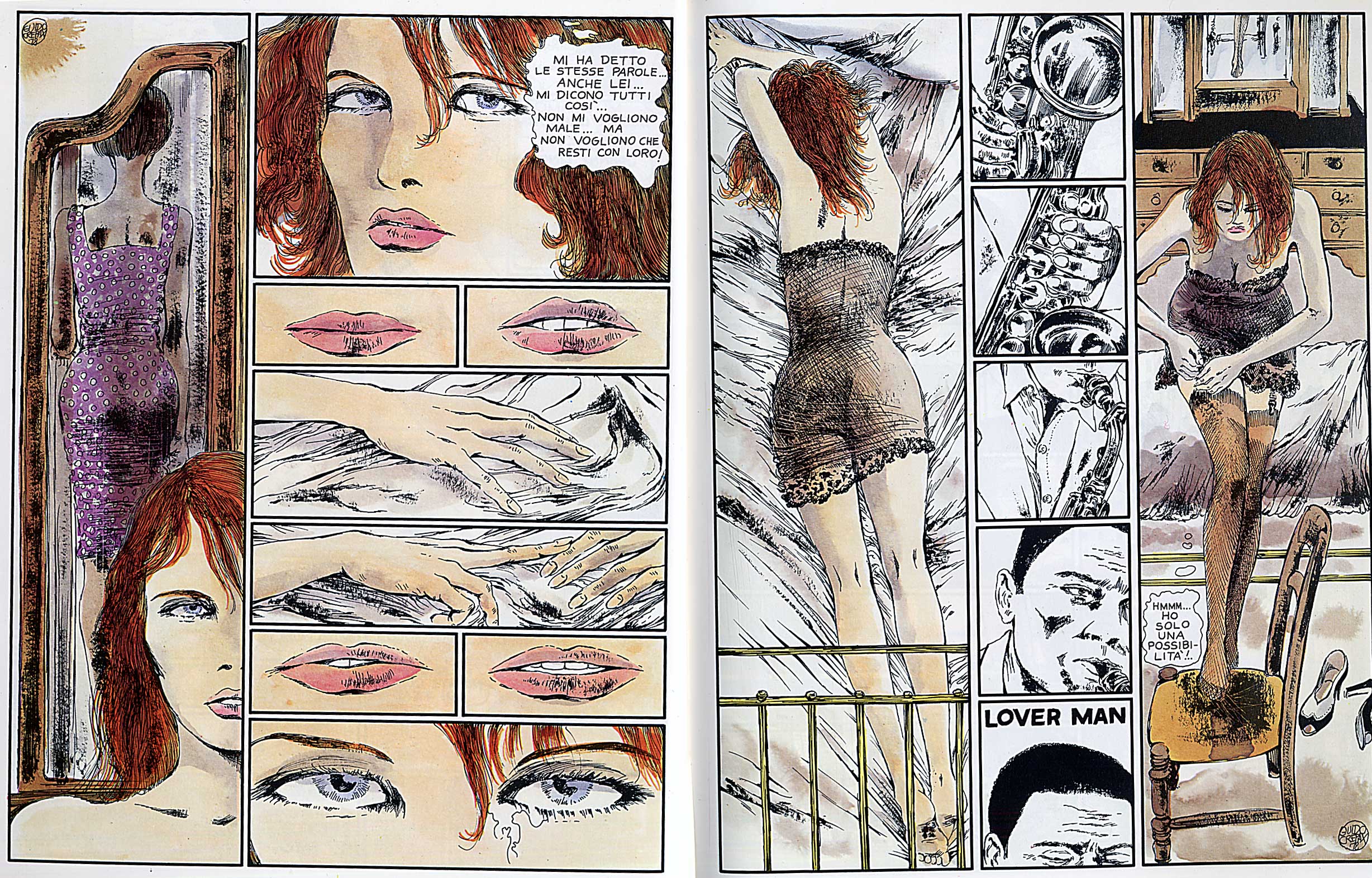

Guido Crepax, “L’uomo di Harlem”, 1979 Lasciamo perdere un attimo il discorso poesia/prosa nel fumetto, che può un po’ confondere le idee, e concentriamoci sul punto, cioè sulla centralità sì del racconto, ma non esclusività.

Questa doppia pagina de L’uomo di Harlem, di Guido Crepax (collana CEPIM, Un uomo un’avventura, 1979) racconta certamente in maniera efficace quello che vuole raccontare – e Crepax era estremamente inventivo ed efficace nel raccontare, specie in quegli anni lì – però voi la state vedendo così, probabilmente senza sapere che cosa vi stia raccontando. Magari se avete letto in passato il volume, ne avete un ricordo un po’ vago; non di più, comunque.

Certo, la sequenza qualcosa racconta anche di per sé. Una donna, in una stanza; una situazione con elementi erotici, poi lei piange, dorme, si riveste; c’è un parallelo accompagnamento musicale; non è chiaro del tutto se sia sola oppure no, se il riflesso nello specchio della prima vignetta sia reale o immaginario, e se sia reale o immaginata la mano a cui si avvicina la sua sulle lenzuola.

Ma sforziamoci di ignorare anche questo, e guardiamo la doppia pagina come una sequenza di figure, o una sequenza di forme. Il fumetto, visivamente, gode di una doppia lettura possibile: quella secondo il verso di scorrimento (sinistra destra, alto basso) e quella complessiva, generale.

Alla veduta complessiva, le forme rigide della gabbia grafica si contrappongono a quelle morbide della donna (corpo, volto, bocca, occhi, mani…); ci sono tre grandi strutture verticali continue, inframezzate da due colonne divise in molti elementi orizzontali. Già questa semplice ricorrenza ritmica mette in gioco lo scorrimento, che sarà, inevitabilmente per questo contesto, da sinistra a destra. Così, all’estrema sinistra, la curvatura dello specchio in alto sembra quasi il ricciolo di una parentesi aperta, e spinge avanti, a cercarne una chiusura.

Poco più a destra, la coppia di occhi in alto richiama la sequenza delle bocche subito sotto; la mano diventa subito due mani; e poi di nuovo la successiva sequenza delle bocche è richiamata dalla coppia di occhi in fondo. È una struttura visivamente simmetrica, nonostante le variazioni locali.

La vignetta con la mano singola si trova al centro, e corrisponde alla vignetta centrale della colonna senza colori sulla pagina di destra. E, ancora sulla pagina di destra, la testata metallica del letto viene mostrata senza la deformazione prospettica che chiederebbe; e in questo modo richiama a sua volta la struttura complessiva della gabbia grafica – come succede anche, in misura minore, alle linee orizzontali del letto e della cassettiera alle spalle della ragazza nell’ultima vignetta.

Tutti questi elementi troverebbero certamente un ruolo narrativo se prendessimo in considerazione la sequenza della storia (come si dovrebbe certamente fare in un’analisi del testo più completa): per esempio, anche la semplice ortogonalità della struttura grafica, che può sembrare ovvia (tutti i fumetti si fanno così), non è affatto ovvia in un testo come L’uomo di Harlem che inizia con delle vignette diagonali, e che ha di frequente anche pagine dalla gabbia molto poco regolare. Qui certo, la regolarità della gabbia corrisponde a una fase narrativa di quiete.

Tuttavia, io credo, non c’è solo questo. Quella coppia di bocche che si apre come a voler parlare, corrisponde alla coppia di occhi, che parlano attraverso le lacrime. Le rime visive, come questa, definiscono la struttura complessiva della pagina, che si fa guardare, chiede di essere guardata, suggerisce una ricorrenza di punti importanti, ancora prima che si capisca il perché narrativamente lo sono. Il bel sedere della ragazza sdraiata corrisponde al bel sedere della donna nello specchio, ed è, nella pagina, all’altezza della vignetta con la mano, e di quella in cui finalmente si vede la bocca del sassofonista, e quindi si decifra la situazione; così come alla stessa altezza è il gesto dell’allacciarsi le giarrettiere, focus erotico dell’ultima vignetta.

Queste corrispondenze ci sono, anche quando non raccontano nulla, di per sé. Il racconto è importante, nel testo a fumetti, ma il testo non si esaurisce nel racconto. Questo tipo di sensualità, per esempio, lavora (anche) al di fuori del racconto e non sarebbe riproducibile con mezzi diversi dal disegno – non per sole parole, non fotograficamente. Sarebbe in quei casi, eventualmente, un’altra e diversa sensualità.

Il ritmo costruito dal ripetersi delle forme, nelle immagini, agisce a monte del racconto; lo percepiamo anche se non capiamo la storia; è un ritmo della sequenza, non del racconto; al più, è un ritmo del raccontare, non del raccontato.

Per tornare all’opposizione poesia/prosa che stiamo provando ad applicare, un po’ forzosamente, al fumetto in questi giorni, il testo di Crepax sta presumibilmente assai di più dal lato della prosa. Ma questo non gli impedisce di possedere a sua volta aspetti formali che costruiscono senso anche di per sé, autonomamente dal racconto. In un fumetto molto “poetico” ce ne sarebbero di più, presumibilmente. Ma il fumetto è per sua natura diviso in unità regolari (come i versi della poesia) che sono le vignette e le pagine. È abbastanza naturale che possano diventare elemento espressivo.

Marino Neri, “La coda del lupo”, Canicola 2012, pp 24-25 La coda del lupo, di Marino Neri, è un bel libro a fumetti, molto ben raccontato, molto ben disegnato. Potrei parlare di come Neri reinterpreta liricamente il segno di Micheluzzi, o di come sappia giocare di tinte bianche e nere molto nette, ma anche di tessiture graffiate, irregolari, dal segno grosso – grosso come tutti i segni delle sue vignette, quasi a lasciare appositamente il mondo come poco definito, irreale, sognato (il che è anche, un po’, il tema della storia).

Potrei parlare di quello e invece parlerò d’altro, perché voglio prendere il libro di Neri per proseguire il discorso sulla poesia a fumetti, o poetry comics (per i precedenti, vedi qui e qui). Ho detto negli interventi precedenti che nel fumetto non distinguiamo tra poesia e prosa come si fa tradizionalmente nella letteratura verbale; non distinguiamo non perché non lo si possa fare, ma perché non c’è gran motivo di farlo. Detto questo, ci sono certamente fumetti che mostrano, proprio come la poesia rispetto alla prosa, un’attenzione alle componenti formali che va al di là della loro efficacia per raccontare la storia. Non si tratta di un pregio in sé: ci sono fumetti bellissimi che sono tranquillamente prosastici, in questo senso (Hergé, primo tra tutti, insegna; Pratt, non ultimo, pure). Si tratta solo di una caratteristica, e indagarne gli aspetti può far luce su quello che abbiamo chiamato poetry comics, sui suoi limiti e sulle sue possibilità.

Mi interrogo su La coda del lupo perché al momento, pur avendolo molto apprezzato, non so davvero se posizionarlo tra la prosa, la poesia o in un’ampia zona intermedia, e perché spero che, riflettendoci, questo mi porti a capire qualcosa di più sulla questione. Non ho scelto Toppi o McCay (che ho già portato come esempio), perché nel loro caso so che cosa mi invita a metterli dal lato della poesia: ed è l’architettura della tavola, e anche, nel caso di Toppi, il ritmo della sequenza delle tavole. Sia l’architettura della tavola che il ritmo complessivo influiscono certamente sull’efficacia del racconto, ma non si risolvono in questo: posso godere di quelle composizioni visive anche senza sapere cosa raccontano; e anche se non posso sentire il ritmo se non capisco il racconto, è il respiro epico quello che ne salta fuori, quasi come una grande musica di fondo, indipendentemente da quello che si sta raccontando.

Ma ne La coda del lupo non ci sono queste cose. I disegni, pur singolarmente belli, non sembrano comporre architetture grafiche di per sé notevoli; non parliamo poi del ritmo di Toppi, che è una cosa praticamente solo sua… Ne dovremmo concludere che Neri fa (ottimamente) il narratore e basta? Forse sì, ma non ne sono convinto del tutto.

Mi è già capitato di parlare di quello che ho chiamato battito-vignetta-evento, e del fatto che in questa unità ricorrente del raccontare a fumetti ci sia qualcosa di simile al ricorrere del verso in poesia (ne ho parlato in questo post). Questa caratteristica è comune a tutti i fumetti, e indipendente dal racconto. Diciamo che saper raccontare a fumetti significa saper organizzare in vignette una storia, e saper costruire visivamente le vignette – un po’ come ai tempi di Omero saper raccontare (e si raccontava solo in versi) significava saper organizzare per versi una storia, e saper costruire sonoramente i versi. Questo permetterebbe al fumetto in generale di presentarsi come una sorta di epica moderna, e quindi un genere poetico – fatta salva, ovviamente, la differenza tra un’unità verbo-sonora come il verso e una sostanzialmente visiva (più, a volte, un po’ di testo) come la vignetta.

Nel senso appena detto La coda del lupo è poesia, ma lo è come ogni altro fumetto, con l’aggiunta che magari qui il tema ha qualcosa di epico, anche se un’epica dell’interiorità, del rito di passaggio dell’adolescenza – cioè, insomma, un’epica moderna, senza eroi. Non riusciamo però ad andare più in là?

Allora faccio un’ipotesi, così, per cercare di spiegare la sensazione che il libro di Marino Neri possa stare un po’ di più dalla parte della poesia che da quella della prosa. La storia scorre benissimo, nella sequenza di Neri; però questi disegni così netti, così forti, così scanditi, sono molto significativi anche individualmente. È vero che questo, come ho osservato altre volte rispetto al disegno di José Muñoz, contribuisce a rallentare la lettura, conferendo una certa solennità al ritmo complessivo – e quindi c’è certamente una funzionalità a una migliore resa del racconto. Però è come se queste vignette si imponessero anche, una per una, nella loro icasticità, proprio come i versi di un poema, che si fanno sentire come versi mentre al tempo stesso raccontano. Tuttavia, facendosi sentire, permettono l’emersione di altre relazioni, come le rime, le allitterazioni e altri fenomeni fonetici e sintattici tipici della poesia. Qui, qualcosa di questo genere finisce per succedere rispetto a queste forme nere (e bianche, e tessute) che sono così poco o così faticosamente naturalistiche (insomma, poco definite, rispetto a un’idea di disegno realistico) da costringere l’occhio a vedere echi e rispondenze nelle forme tra una vignetta e l’altra, tra una pagina e l’altra.

Così, insieme alla storia, si snoda in questo libro una sorta di sinfonia di forme nere e di forme bianche, e di tessiture scarabocchiate e quasi incerte, in modo che ne ricaviamo l’impressione di stare aggirandoci in un universo di forme astratte (e un po’ inquietanti) che si ripetono. Questo ha a sua volta effetto sulla storia, giustamente, ma funziona pure di per sé – come il suono dei versi di Omero.

Un maggiore naturalismo grafico non avrebbe pregiudicato la storia (anche se forse certi effetti sarebbero stati meno intensi), ma avrebbe attutito o addirittura nascosto questo senso di ripetizione modulata di qualcosa che appartiene a ciò che si sta vedendo, al disegno, non a ciò che è raccontato, non a ciò cui il disegno rinvia.

Insomma, poetry comics? Forse non proprio, però parecchio da quel lato, a quanto pare.

William Blake, pagina originale dai Songs of Experience, con The Tyger A conclusione del dibattito di Pordenonelegge su fumetto e poesia (vedi qui e qui per le puntate precedenti), mi è venuto in mente una cosa che avevo scritto su Guardare e leggere (il libro, non questo blog), a proposito di una poesia che io amo moltissimo, “The Tyger” di William Blake (qui la traduzione italiana di Giuseppe Ungaretti). Certo, far passare Blake per un fumettista sarebbe eccessivo, ma l’immagine contenuta in questa pagina ha qualche aspetto in comune con le immagini del fumetto.

Andiamo per gradi. Nel corso della sua vita, William Blake è stato molto apprezzato dai suoi contemporanei come illustratore e incisore, ma pressoché ignorato come poeta. Dopo la sua morte, gradatamente, la situazione si è abbastanza ribaltata, e “The Tyger” si è affermata come probabilmente il più famoso componimento poetico in lingua inglese, ancora più citata e studiata delle incisioni del suo autore. Blake è perciò diventato, per tutti, un poeta, tendendo a far dimenticare spesso, con questo, la sua altra e già più valutata attività. Inoltre, poiché la poesia pertiene agli studi letterari e l’incisione a quelli di storia dell’arte, studiosi diversi si sono occupati delle due attività di Blake, come se fossero due mondi diversi e non comunicanti.

“The Tyger” viene perciò normalmente letta nella versione tipografica, separata dal contesto visivo in cui il suo autore l’aveva inserita per la pubblicazione, nella quale si trovava integrata, come vedete qui sopra, in un’unità di parola calligrafica e immagine (i colori sono dati a mano dall’autore sulle singole copie).

L’immagine che qui circonda il testo verbale non è, in senso stretto, un’illustrazione. L’illustrazione costituisce normalmente un commento (benché talvolta cruciale) a un testo verbale che esiste autonomamente da lei. In altre parole, il testo verbale di riferimento esiste e ha significato anche indipendentemente dall’illustrazione; e quest’ultima è una sorta di chiosa, di commento visivo. Nel fumetto, l’immagine ha invece una funzione narrativa, e non se ne può fare a meno, poiché agisce congiuntamente con la parola (quando c’è) a costruire il senso complessivo.

Esiste anche, specie nei libri per bambini, un tipo di illustrazione, meno canonica, che, pur non essendo fumetto, agisce come l’immagine del fumetto, contribuendo al senso del testo in maniera sostanziale. Potremmo dire che l’illustrazione canonica è fatta di immagini commentative, mentre quella non canonica è fatta di immagini narrative. Il fumetto, in questo senso, si costruisce attraverso una sequenza di illustrazioni non canoniche accompagnate da testi verbali (cioè immagini narrative – poi c’è dell’altro, ma per semplicità sorvoliamo).

Tornando a “The Tyger”, il problema è se dobbiamo considerare l’illustrazione che l’accompagna come canonica oppure no. Se riteniamo che la versione solo tipografica della poesia sia quella vera (come oramai assestato da tradizione) allora stiamo implicitamente considerando l’immagine che la contorna come un’illustrazione canonica, cioè un commento di cui si può anche fare a meno. Ma è davvero così?

Laggetevi ad alta voce i primi quattro versi, sottolineando gli accenti (e da questo punto di vista, Ungaretti ha davvero rovinato tutto):

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night:

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?

I primi tre versi sono (per la metrica inglese) tetrametri trocaici (accenti sulle sillabe 1, 3, 5 e 7), pressoché identici ritmicamente all’ottonario italiano; il quarto è un tetrametro giambico (accenti su 2, 4, 6 e più debole sull’8). Benché la combinazione di tetrametri trocaici e giambici sia permessa dalla metrica inglese, non si può comunque non notare la forte rottura ritmica che caratterizza l’andamento del quarto verso rispetto ai primi tre. Aggiungiamo inoltre che dopo la forte rima baciata dei primi due versi, ci si aspetta una rima altrettanto forte nei secondi due. E qui, invece, c’è solo una rima per l’occhio, una sorta di inganno, dove la medesima lettera y suona in maniera differente – un inganno a sua volta permesso dalla metrica, ma non per questo meno evidente.

Insomma, proprio sulla parola symmetry viene a rompersi per due volte la simmetria, sia in senso ritmico che rimico. Qui il semiologo che è in me inizia a drizzare le orecchie.

Ora prendiamo la parola fearful, che Ungaretti traduce con agghiacciante. Agghiacciante è una bellissima parola, che si confà molto alla tigre, però, come traduzione di fearful ha un difetto. Fearful infatti significa pauroso, che è una traduzione più debole e meno efficace, ma conserva l’ambiguità del termine inglese: pauroso (come fearful) è infatti sia ciò che produce paura che chi prova facilmente paura, cioè si spaventa facilmente.

Osservate adesso la tigre dell’immagine, quella che nelle versioni tipografiche del componimento non c’è. Vi pare più qualcosa che produce paura o qualcuno che prova facilmente paura? (tenete presente che Blake era uno che conosceva bene il mestiere di disegnatore e incisore, e quindi non ci sono dubbi sul fatto che ciò che vediamo esprima le sue intenzioni). Più che una belva feroce, questo sembra (a me) un pupazzo spaventato, e dunque pauroso nel secondo, e non nel primo senso. Solo osservando l’immagine, tuttavia, ci possiamo accorgere dell’importanza del secondo senso di fearful!

Andiamo avanti. Guardate quante volte la coda delle lettere y si allunga e piega a imitare una coda animale, a partire dall’occorrenza nel titolo stesso! Ora, perché Blake ha scritto Tyger e non Tiger? La forma di questa parola che porta la y è una forma antica e desueta già quando la poesia viene scritta; la parola normale, oggi come allora, è tiger, non tyger. Non sarà magari perché la y di Tyger è anche la y di symmetry, una parola con ben due y, e una parola chiave, come abbiamo visto (le due y di Tyger Tyger, quasi a ribadire un altro livello di simmetria)?

L’interpretazione diffusa del componimento di Blake è che si tratti di una poesia sulla creazione, in cui il poeta si stupisce del fatto che Dio, il Creatore, abbia potuto mettere insieme, creando la tigre, tanta bellezza e tanta ferocia. Ma ci accorgiamo ora, guardando la versione originale, nella quale la componente visiva gioca un ruolo decisamente importante (lo possiamo ben dire, a questo punto!) che Blake letteralmente dissemina il suo lavoro di indizi ironici: il gioco su symmetry, le code delle y, la tigre impaurita, e poi, ancora: le orecchie da gatto della g nel titolo, la minuscola nella parola he (che dovrebbe riferirsi a Dio, e che invece evidentemente non Gli si riferisce), nel verso Did he who made the Lamb make thee?, dove invece Lamb porta la maiuscola… Se non a Dio, a chi si riferisce qui Blake? Magari a qualcuno che ha fatto non the lamb, bensì the Lamb, cioè – per esempio – una poesia che porta questo titolo? Gli indizi ironici potrebbero rinviare al fatto che si sta parlando sì della creazione, ma non di quella divina, bensì di quella poetica: il poeta parla di sé, e della propria opera: Colui che ha scritto the Lamb ha scritto anche te?

Si può continuare, e rileggere tutto il testo in questo senso. Ma ci fermiamo qui. Quello che abbiamo osservato è sufficiente per capire che qui l’immagine, la componente visiva, ha una funzione narrativa proprio come succede nel fumetto, e, come nel fumetto, se non la si tiene presente non si può interpretare correttamente il testo. Quello di Blake non è un fumetto perché l’immagine è una sola, e non c’è sequenza – e, naturalmente, perché il fumetto all’epoca non esisteva ancora. Però è qualcosa di molto vicino ai poetry comics di cui siamo andati discutendo a Pordenonelegge.

Qualche anno dopo “The Tyger”, Blake sarà tra i primi poeti europei a sperimentare il verso libero. Qui sperimentava già una forma di poesia verbo-visiva, che ha bisogno del suono (nel ritmo) così come dell’immagine per essere compresa. La specializzazione accademica ci ha reso invisibile per due secoli l’innovazione di Blake.

Dibattito su fumetto e poesia a Pordenonelegge 2012

Ci sono altre cose che ho detto venerdì scorso a Pordenonelegge, nel dibattito su poesia e fumetto (con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo) di cui ho iniziato a parlare nel post precedente. Cose che magari sono riuscito a dire solo in parte, perché i tempi erano ristretti, e alle quali posso dare qui una seconda possibilità di espressione.

Intanto, mi ero portato come ripasso, da rileggermi in treno, il Pasolini di Davide Toffolo, che è un libro molto bello, anche meglio di come lo ricordavo. Non è in nessun senso un esempio di poesia a fumetti, però è un bel libro di prosa fumettistica che parla di un poeta. E così mi è venuto da pensare agli interventi in versi che Pasolini pubblicava su Paese Sera negli anni Sessanta. Erano interventi politici, spesso provocatori, e quindi discutibili tanto quanto interessanti, a cui il fatto di essere in versi non aggiungeva certo qualità. Anzi, come versi davvero non erano memorabili. Niente a che spartire con Le ceneri di Gramsci.

Al di là delle opinioni politiche di Pasolini, che non sono pertinenti per il discorso che sto facendo qui, quello che c’era di interessante in quei versi era proprio il fatto che fossero versi, inseriti in un contesto in cui il verso normalmente non trova posto. Con questa operazione, Pasolini centrava due obiettivi, entrambi provocatori. Da un lato, in un contesto – come quello del giornale – in cui la parola conta solo per il significato che trasmette, l’inserimento del verso (che sottolinea invece la natura anche sonora della parola, e la storia del suo uso in contesti poetici, e quindi in cui l’aspetto formale è sempre stato importante) focalizzava l’attenzione sulla parola stessa, sulla sua retorica intrinseca – anche a costo di diminuire l’efficacia del discorso trasmesso. Dall’altro, la parola poetica, inserita in questo modo in un contesto assolutamente prosastico, perdeva di colpo gran parte della sua sacralità.

Il primo obiettivo era ovviamente quello più evidente e di maggiore impatto (non foss’altro perché i lettori di quotidiani e le persone interessate agli interventi politici sono molte di più di coloro che hanno a cuore le sorti della poesia). Ma è il secondo quello che ci interessa qui, perché è sul senso di sacralità del discorso poetico che si fonda una delle principali differenze tra poesia e fumetto. In altre parole, benché i lettori di poesia siano in Italia un’infima minoranza, il prestigio culturale di cui la poesia gode resta altissimo, almeno virtualmente – ma resta comunque molto più alto di quanto sarebbe giustificato (in una pura logica di mercato) dall’esiguo numero di lettori. Questo prestigio e questa sacralità fanno sì che chi fa e chi legge poesia si trovino a operare con i piedi di piombo sia nel fare che nel giudicare – e che, di conseguenza, sia difficile innovare davvero, al punto che ogni presunta innovazione debba essere accompagnata da fiumi di giustificazioni critiche.

Il mondo del fumetto non possiede né la stessa sacralità né un prestigio paragonabile, ma proprio per questo finisce per essere molto più vivace e in trasformazione di quello della poesia. Ci sono meno regole storicamente sedimentate, e la posta in gioco si presenta come più bassa: l’autore (e il lettore con lui) rischia meno, o almeno vive la sensazione di rischiare meno. Quando dico regole storicamente sedimentate non faccio riferimento alla metrica o al modo di usare il linguaggio; penso piuttosto a regole nel gioco di ruolo della società, in cui la poesia occupa un posto sancito dalla tradizione, con il quale ci si deve confrontare comunque (sia che lo si voglia confermare, sia che – alla Pasolini – si stia cercando di modificarlo).

Per mettere altra carne al fuoco, e capire meglio il contesto in cui si può parlare di poetry comics, non bisogna poi trascurare un’altra differenza importante, che riguarda i materiali da costruzione. La poesia fa uso di parole, cioè di un materiale che noi tutti siamo bravissimi ad utilizzare, almeno nella comunicazione quotidiana. Il fumetto fa uso di immagini disegnate, cioè un materiale per produrre il quale è necessaria una capacità che si acquisisce solo dopo un lungo training, anche ai livelli più di base.

Da un lato, quindi, il linguaggio di un testo poetico, oltre a confrontarsi con il linguaggio di tutti gli altri testi poetici, si confronta pure con l’uso quotidiano, strumentale o affettivo, della lingua. Dall’altro, il linguaggio (visivo-verbale, ma soprattutto visivo) di un testo a fumetti si confronta solo con il linguaggio visivo di altri testi, soprattutto a fumetti, ma non solo: non, in ogni caso, con un qualche materiale comunicativo quotidiano (se non per la sua componente verbale, che qui è però inserita in un contesto grafico assai più importante).

Questa non è una differenza né piccola né scarsamente rilevante. Una delle tensioni potenzialmente presenti nel testo poetico è quella prodotta dalla maggiore o minore distanza tra il suo uso della lingua e quello della prosa letteraria e quello della quotidianità. Quando si parla di fumetto, invece, si parla di un contenitore generale che contiene sia testi più prosastici che testi più poetici (nel senso che si era descritto nel post precedente), senza nessuna distinzione esplicita tra loro, e senza nessun possibile riferimento a una qualche quotidianità: non vi è possibile perciò il tipo di tensione di cui stiamo parlando per la poesia.

Il fumetto ha altre tensioni, che a sua volta la poesia non può possedere, che derivano, per esempio, dal rapporto tra parola e immagine. Non è un problema di potenzialità espressive maggiori o minori. Non si sta facendo una gara. Si stanno solo sottolineando differenze.

È anche per questo che la strada della comics poetry è difficile, per nulla scontata. Ma il fascino delle commistioni sta anche nella componente di sfida che portano con sé.

—————————————

A margine, la mia rilettura del Pasolini di Toffolo durante il viaggio ha avuto un’altra conseguenza. Mi ha riportato così presente alla mente la figura del poeta e cineasta e polemista e tutto quel che è stato, che quando, a Mestre, ho guardato le informazioni sul mio treno per Pordenone e ho scoperto che la fermata dopo la mia sarebbe stata Casarsa, ho avuto un fremito. Casarsa, fino a quel momento, era stato per me soltanto un nome, quello mitico del luogo friulano di Pasolini, della sua esperienza come maestro e delle sue prime poesie. Insomma, un luogo letterario, un luogo simbolico.

Non che dubitassi della sua esistenza, certo; però, trovarmelo spiattellato lì, prosaicissimamente, sull’orario ferroviario, insieme con l’informazione implicita che avrei potuto allungare appena un poco il mio viaggio e ritrovarmi là, come fa lo stesso Toffolo personaggio di se stesso che va a cercare le tracce del poeta… insomma, vedermi quel nome calato di colpo nel mondo normale è stato davvero per un attimo qualcosa di inquietante – quasi come incontrare oggi il signor Pasolini di persona, nonostante sia morto nel 1975, quando appena l’avevo visto a un convegno, a Bologna, tanto tempo fa.

24 Settembre 2012 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, poetry comics, semiotica, Winsor McCay | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, semiotica |  Winsor McCay, Little Nemo, tavola del 22.10.1905 Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire.

Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano.

Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è.

Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è.

In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato.

Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio.

La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono.

Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto.

Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto.

Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa.

Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale.

(prosegue, spero)

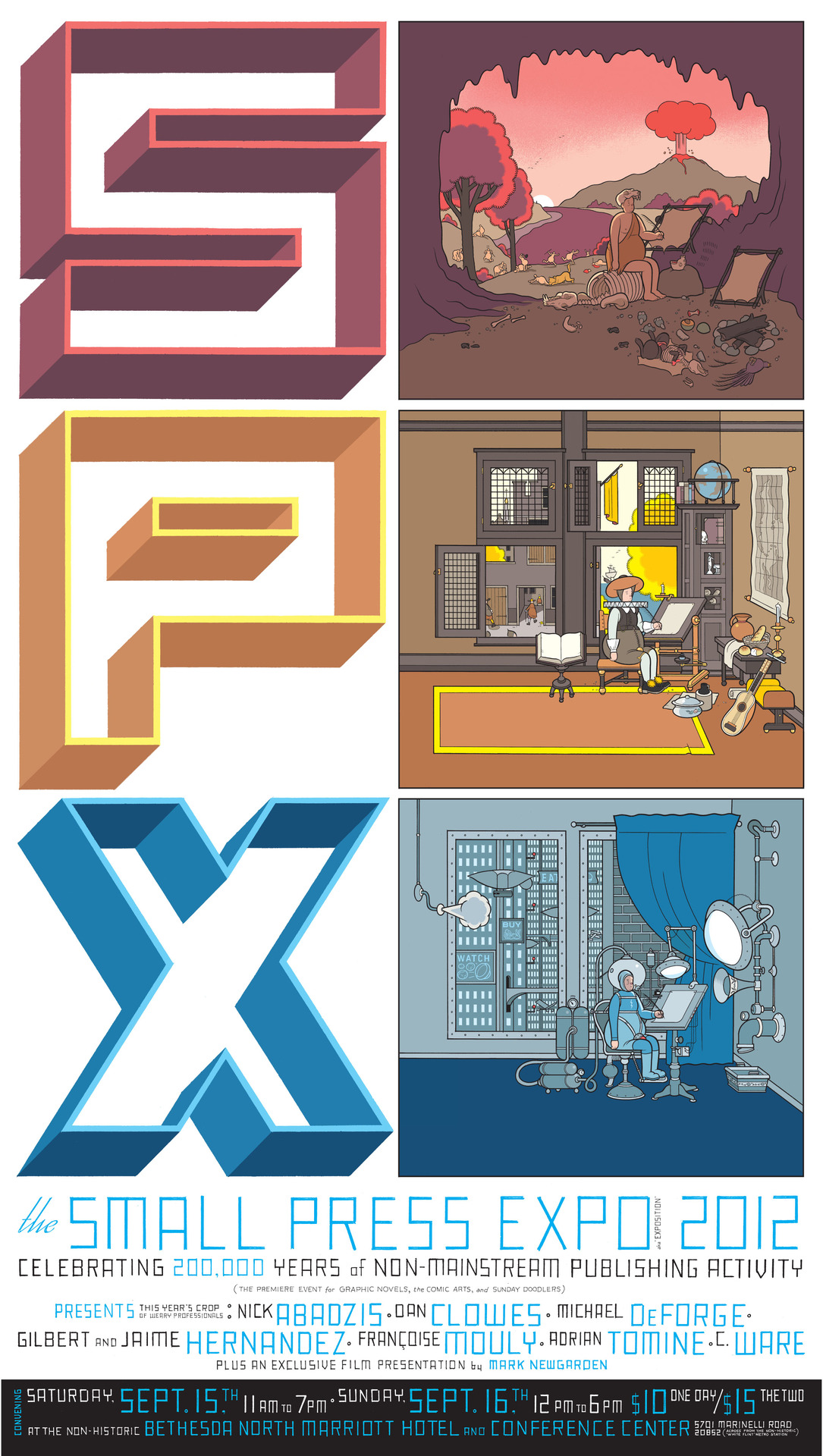

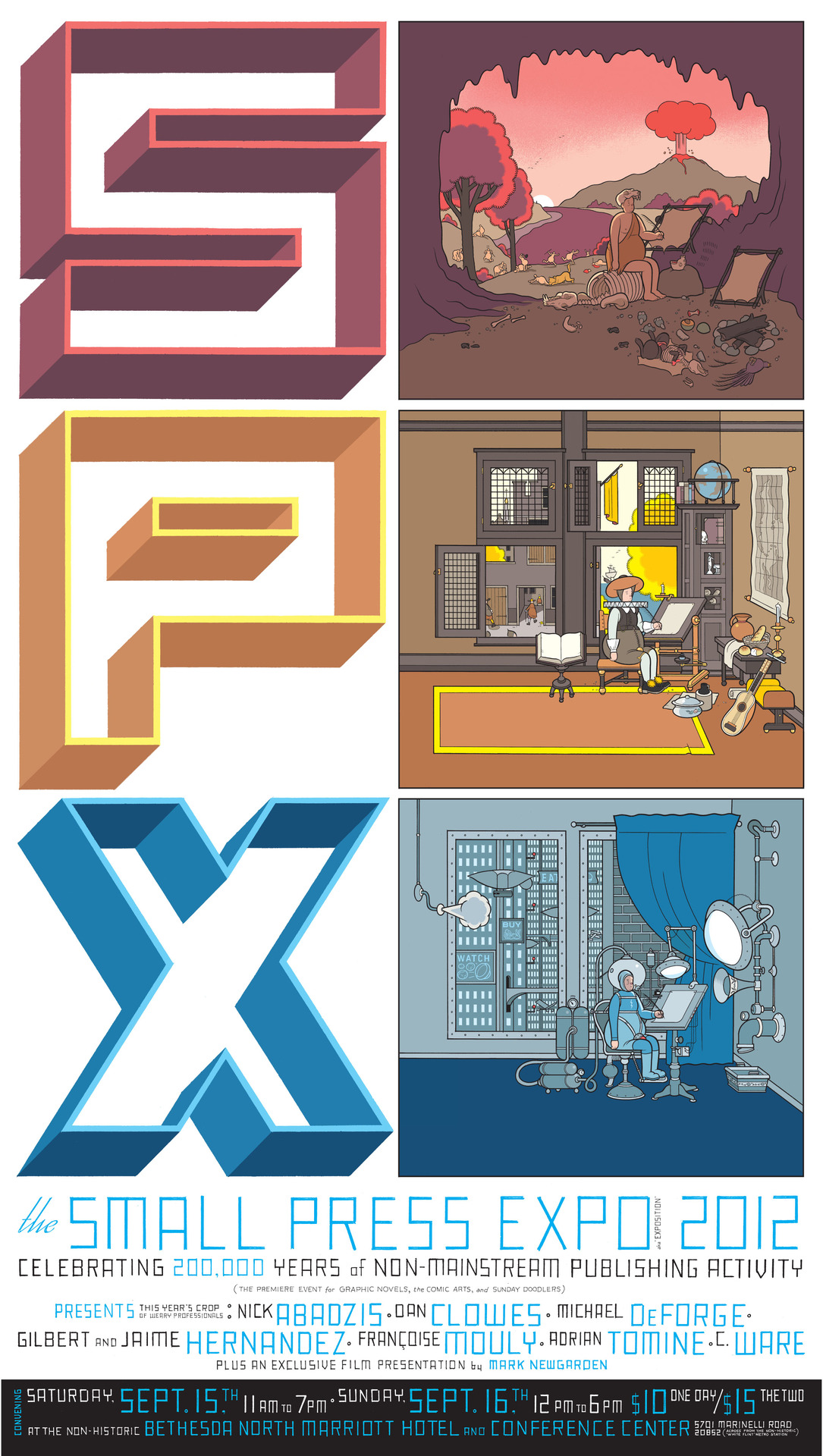

Chris Ware – SPX 2012 poster Sono debitore a un post di Luca Boschi per la conoscenza di questo bellissimo manifesto di Chris Ware.

Lo riporto qui non solo per diffonderlo, ma anche per condividere una piccola riflessione che mi ha stimolato l’illustrazione centrale, quella ambientata in una stanza olandese del Seicento (mappa geografica appesa alla parte, liuto appoggiato e altri oggetti in giro fanno pensare a un riferimento a Jan Vermeer).

Credo che con tutta l’ironia (raggelata ma efficacissima) di Ware, questa immagine spieghi con un solo sguardo perché Mondrian non poteva che essere olandese. Qui ci sono, nella stessa immagine parodistica, gli stilemi di Mondrian e quelli di Vermeer, e gli uni si leggono inevitabilmente attraverso gli altri.

Inoltre, Ware rivela qui il suo grande debito nei confronti di Joost Swarte, e si rivela per quello che è, un olandese honoris causa, diciamo. Capisco di colpo perché amo Chris Ware, e allo stesso tempo mi infastidisce: sono gli stessi sentimenti che mi suscita la pittura di Mondrian. Qualcosa di (genialmente ed efficacissimamente) troppo cerebrale.

La differenza tra Mondrian e Ware è però che il primo credeva non solo nel funzionalismo, ma persino in una sua versione particolarmente estrema. Per il secondo, invece, il funzionalismo è pura alienazione, ma ci viviamo inevitabilmente dentro (e sotto questo aspetto sto di sicuro dalla parte di Ware). Poi, l’emozione spira forte in realtà in entrambi gli autori: bisogna solo capire dove scavare, e scavare parecchio.

Suehiro Maruo, Edogawa Ranpo, “Il bruco”, Coconino, pp. 50-51 Il bruco è un uomo che ha perso in guerra la braccia e le gambe, non può udire e non può parlare. È accudito con dolcezza dalla giovane e bella moglie, che si sforza di condurre con lui la vita più normale possibile. Ma nulla può essere normale in queste condizioni estreme.

Il bruco è l’ultima graphic novel di Suehiro Maruo, pubblicata da Coconino, anche questa come la precedente (La strana storia dell’isola Panorama, di cui abbiamo parlato qui) ispirata a un racconto di Edogawa Ranpo, del 1929. Se in quella storia, le tinte cupe e mortifere si alternavano a quelle di una bellezza decadente, qui il tono è invece unicamente quello della decadenza e della morte – e la bellezza è solo quella dei disegni di Maruo (come sempre, impressionanti) e, certo, della costruzione della storia.

Ma non ci sono concessioni, non c’è nessuna speranza di redenzione, magari attraverso un’effimera bellezza, in quello che viene raccontato. Persino le scene di sesso, documentate con precisione anatomica, sono piuttosto scene di morte.

Non si può non ammirare la capacità dell’autore, nel disegno come nella costruzione della storia; ma si tratta di un testo di un pessimismo e di un’angoscia senza nessuna alternativa; dove persino l’amore della moglie per questo torso umano finisce per essere una condanna, sua come di tutti. E persino i sentimenti delicati, e raccontati con delicatezza, finiscono per apparire strani, estremi, violenti, inadeguati.

Maruo (e prima di lui Ranpo) sembra volerci dire che di fronte al male estremo siamo davvero impotenti, che non c’è redenzione al dolore, che l’unico sollievo al dolore dell’essere sta nello smettere di essere: una versione estrema della filosofia buddista, condita di decadentismo.

Comunque, da leggere, e da meditare.

Visto che mi occupo di ambedue le cose, il fatto mi salta inevitabilmente all’occhio. E il fatto non è che tra l’universo della critica poetica e quello della critica fumettistica ci siano, come è ovvio, numerose differenze. Semmai è che in mezzo a queste ce ne sia una meno ovvia delle altre, su cui vale la pena di indagare.

Non è difficile osservare che nell’universo della critica poetica è frequente un genere di critica che potremmo denominare prescrittiva, che è invece del tutto assente nella critica del fumetto. Non si tratta solo che chi scrive esprima più o meno esplicitamente delle preferenze personali: anche il critico dei fumetti è inevitabilmente schierato (chi con maggiore, chi con minore virulenza) nei confronti di un genere o di alcuni autori. Non esiste la critica oggettiva: il critico parla di ciò che conosce, giustamente; e conosce quello che gli interessa, giustamente. Persino se nutre ambizioni di esperto complessivo, o magari di storico, è naturale che finisca per propendere in qualche direzione, pur cercando di tenersi aggiornato a tutto campo.

Tuttavia nessun critico di fumetti, per quanto schierato, si sognerà mai di dichiarare che il fumetto vero si fa in un certo modo e non in altri; e che tutto il resto è inautentico, inattuale, sorpassato e, in ultima istanza, falso o mistificante. In altre parole, a nessun critico di fumetti è mai venuto in mente di scrivere in termini prescrittivi, dichiarando quale sia il modo giusto, corretto ed esclusivo di fare fumetti; oppure (versione appena più blanda della precedente) quali siano i modi sbagliati, scorretti e da abbandonare, indipendentemente dalla qualità degli autori e delle loro opere.

Sarà perché la critica del fumetto è giovane, o sarà perché quasi mai i critici sono anche gli autori stessi, o perché la posta culturale in gioco appare meno impegnativa. La critica poetica ha una lunga storia; molti critici sono anche autori, che si sentono in dovere di sostenere teoricamente le proprie scelte di poetica; la posta in gioco si presenta come altissima, perché, anche se i lettori di poesia in Italia sono molti meno dei lettori di fumetti, ancora, per chi se ne occupa, “quel che resta lo fondano i poeti”, come ebbe a dire Hölderlin una ventina di decenni fa.

O sarà anche perché, data la sua giovane età, il fumetto vive un’epoca felice in cui tra le produzioni più popolari e quelle più di elite esiste una continuità di produzioni intermedie e uno scambio continuo; e se pur qualche volta è chiaro cosa sia popolare e cosa sia di elite, in altri casi è, felicemente, impossibile (e inutile) distinguere davvero. La poesia (e quella italiana in particolare) ha tagliato i ponti da secoli con la sua versione popolare, al punto di escluderla dal campo stesso che la definisce, lasciandoci persino il dubbio rispetto a che cosa, oggi, potrebbe essere definita come tale: la canzone, forse? Basta leggere i dibattiti in rete al proposito (ad esempio qui) per capire quanto problematicamente sia vissuta questa ipotesi.

La critica prescrittiva non è ovviamente sempre così becera da dire esplicitamente “si fa così” o “così non si può fare”, ma non è, in ogni caso, affatto difficile ritrovare nel suo discorso queste morali. A titolo di esempio, uno per tutti, si può citare intervento e dibattito (specialmente il dibattito) tenuto in questa sede a proposito della poesia di Milo De Angelis. Nel dibattito vi sono anche numerosi interventi interessanti, e una lodevolissima documentazione su interventi critici di difficile riperimento, riportati interamente o in parte, pro o contro De Angelis (cui è seguita nel medesimo sito/blog poesia2punto0, nei giorni successivi, la pubblicazione di altri interventi critici su De Angelis, e sul post in oggetto, e altre polemiche ancora altrove); mi vi è anche un’interminabile serie di interventi volti a dimostrare (quasi more matematico) che la poesia di De Angelis è sbagliata, e che così non si fa, sino ad affermare testualmente (Laura Canciani): “NO, la poesia deangelisiana non può essere affatto utile all’obiettivo da conseguire, integralmente tardo novecentesca nella sua impostazione di fondo e nella sua costituzione, non ci può dire nulla di nuovo di ciò che sapevamo già”.

Parlare in questi termini (tutto sommato piuttosto frequenti nella critica poetica) vuol dire condannare De Angelis non tanto per la qualità della sua poesia, quanto perché le prescrizioni che da essa sarebbero ricavabili non sono utili all’obiettivo da conseguire, anzi controproducenti. L’intervento è rivelatorio proprio a causa della sua rozzezza, perché esplicita quello che critici più raffinati stanno attenti a non esplicitare, o danno per scontato: cioè che ci siano degli obiettivi da conseguire, e che tali obiettivi siano sufficientemente chiari.

Ora, è evidente che una critica prescrittiva si giustifica soltanto se ci sono degli obiettivi chiari e condivisi da conseguire. Quali sono questi obiettivi? E, per quanto riguarda il fumetto, tali obiettivi non esistono, oppure esistono ma la critica preferisce ignorarli, o non scontrarsi sul loro campo?

Cerchiamo di far qualche luce sulla prima delle due questioni, lasciando la seconda a una riflessione futura. Quali possono essere gli obiettivi della poesia, così chiari e condivisi da poter pensare di dimostrare che la poesia di De Angelis non è adatta a dare indicazioni per conseguirli? Suppongo che siano qualcosa come: testimoniare il proprio tempo, esprimere la condizione umana nel presente (nella fattispecie nell’epoca dell’abbrutimento e dell’alienazione tardo-capitalista). Qualcosa di questo genere salta fuori in generale sempre quando si cerca di capire a cosa serva la poesia.

Sono asserzioni generiche, anche la seconda (pur se meno della prima). Da sole non giustificherebbero né potrebbero sostenere alcun livello di critica prescrittiva. È perciò necessario che il critico, che egli lo espliciti o meno, abbia opinioni molto più dettagliate di queste. Nel post citato, per esempio, l’autore Giorgio Linguaglossa cerca di esplicitarle almeno in parte in uno dei commenti, come spiegazione a posteriori delle ragioni del suo attacco a De Angelis.

Quello che mi colpisce, di queste esplicitazioni, o di quello che si può intuire di implicito ogni volta che la critica assume colorazioni prescrittive, è che il critico mostra di avere un’idea molto chiara di quello che è il nostro tempo, di quale sia il suo problema, e di conseguenza di come la poesia dovrebbe fare per esprimerlo. Personalmente, in questi casi, sono sempre incerto tra l’essere ammirato e l’essere imbarazzato: ammirato perché piacerebbe tanto anche a me possedere certezze del medesimo livello; imbarazzato perché ho la sensazione netta di vedere quello che il critico in questione non vede, ovvero i limiti abissali delle sue certezze.

Giusto per fare un esempio. È un luogo comune della critica poetica che noi si viva in una società alienata e inautentica, e che la poesia che non esprima questo sia per forza necessariamente inautentica (anche di questo si accusa, per esempio, De Angelis, in molti dei commenti di cui sopra). La neoavanguardia italiana, come tanta arte cresciuta sulle teorizzazioni di Adorno, vive integralmente su questo presupposto; e vi continuano a vivere tanti suoi epigoni.

Ora, non si tratta di negare che esista l’alienazione e l’inautenticità, perché basta accendere il televisore per accorgersene; o nemmeno di negare l’importanza sociale di questa condizione disumanante. Ma sostenere che la poesia debba necessariamente confrontarsi con questa condizione, e tacciare di inautenticità la poesia che parla d’altro, significa pensare che, poiché il centro è importante, le periferie non esistono. È probabile che nel nostro tempo l’autenticità (qualunque cosa si voglia intendere con questa brutta e oscura e intollerante parola) sia relegata davvero nella periferia dell’esperienza: ma per quale ragione la poesia non dovrebbe convivere ed esprimere questa periferia?

Si dice anche che l’inautenticità abbia pervaso tutto, e che non siamo in grado di provare nessun sentimento autentico. Mi piacerebbe però sapere se ci sia qualcuno in grado davvero di riconoscere un sentimento autentico da uno che non lo è. Ma se non siamo in grado di operare questo riconoscimento, come possiamo permetterci di dire che l’autenticità è stata scacciata, e che la poesia, dopo Auschwitz, non può che esprimere quel male? Come potrà permettersi di parlare di autenticità chi non sia in grado di riconoscerla? Non sarà, l’autenticità, proprio quel mito oscuro e impossibile, che è utile perché ci permette di dire che il nostro mondo non è così, e che bisogna operare, di conseguenza, in un determinato modo, per recuperarne almeno l’espressione (l’espressione autentica di un mondo inautentico!)?

In alternativa, il mito oscuro potrà trovarsi anche nel politico, anzi in una precisa concezione del politico. Poiché De Angelis, in generale, parla d’altro, De Angelis allora non ci servirà. Ammesso e non concesso che il centro del nostro tempo sia correttamente identificato in questo modo, anche in questo caso, che diritto avrebbe il centro di escludere le sue periferie dall’esercizio poetico? Mi importa assai poco, in verità, di decidere quale sia il centro. Personalmente, poiché apprezzo De Angelis, ritengo che un qualche centro le sue poesie lo colgano. E poiché apprezzo Fortini, ritengo che un qualche altro centro sia colto pure da lui. E continuo a non capire perché se l’uno è giusto l’altro debba essere sbagliato.

Ho già difeso De Angelis altrove (qui e qui, per esempio), e non è per difendere la sua poesia che ho scritto queste righe. Il punto è che trovo qualcosa di insopportabile nel sentirmi dire che cosa sia giusto fare, senza che vengano esplicitati gli obiettivi di questo fare (e quindi senza discuterne). Con i miei versi (come con quelli di chiunque altro) io mi auguro che i lettori possano trovarsi in sintonia, e quindi giudicarli belli; mentre magari, al contrario, non riusciranno a trovare nessuna sintonia, e li riterranno brutti. I miei versi, come quelli di chiunque altro, sono belli, oppure sono brutti; ma non sono giusti o sbagliati. Quello che potrà essere giusto o sbagliato sarà un intervento critico, non un’operazione artistica – e parlare di un’operazione artistica in termini di giusto o sbagliato è perciò parlarne come se si trattasse di un intervento critico.

La critica del fumetto, pur nella sua pochezza (quantitativa), mi sembra che resti ancora estranea a questo fraintendimento. Per quanto mi riguarda continuerò a fare il critico di fumetti anche di fronte alla poesia. Non mi piace rendermi ridicolo.

Sergio Toppi, “Algarve1460”, 1978 Di pochissimi, o forse di nessun autore di fumetti, mi è capitato di scrivere tanto come di Sergio Toppi, e con tanto piacere. Specie dovendo parlare di fumetti a un pubblico potenzialmente ostile, le immagini di Toppi sono state tantissime volte il miglior viatico possibile per mostrare all’uditorio la misura dei suoi limiti e dei suoi pregiudizi.

Credo che questo non dipenda solo dalla sua abilità grafica, ma anche e soprattutto dal fatto di essere stato capace di innalzare il linguaggio del fumetto a una dimensione epica, dentro la quale hai continuamente l’impressione di essere di fronte a eventi memorabili: memorabili non perché grandi, ma perché simbolici, profondamente rappresentativi, e ciascuno scolpito visivamente e narrativamente come un monumento – ma non quelli delle piazze, nazionalistici o comunque ideologici, ma quelli che celebrano qualcosa del nostro profondo, del nostro intimo, rivestendolo di condivisa magia.

A parlare di qualcuno appena scomparso, è facile cadere nella retorica. E i morti appaiono facilmente come più grandi dei vivi. Credo che Toppi non avrebbe avuto nessun bisogno di morire per apparire così grande. Quando scompare qualcuno così, ci verrebbe voglia di correre da lui e abbracciarlo e dirgli “Grazie”, ma siamo ovviamente in ritardo, e possiamo soltanto raccontare a chi resta che ci sarebbe piaciuto farlo.

Contrappunto. Asterix contro l’idiota

Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 1999

Benché sia circondato da stupidi, che cercano in tutti i modi di creargli dei problemi, Asterix ha un alleato che tutti vorremmo avere: una pozione magica, che lo rende invincibile. Non ha desideri di potere, né ambizioni di ricchezza: se beve la pozione è solo per difendere le ragioni del proprio buon senso contro l’idiozia che lo circonda; perché, a differenza di Superman, il suo nemico non è il male, ma una cosa assai meno epica e molto più quotidiana: la stupidità, appunto.

Lo celebriamo non perché gli abbiano dedicato un film che, nonostante qualche merito, sarà dimenticato assai prima di lui, ma perché saranno tra pochi giorni quarant’anni che il piccolo Gallo ha fatto la sua comparsa sulla stampa francese. E celebriamo – perché va celebrata – l’intelligenza del suo creatore René Goscinny, morto cinquantunenne ben ventidue anni fa.

Celebrare l’intelligenza fa bene. Fa bene al morale, perché ci dà l’impressione che in fondo, in qualche modo, la pozione magica del druido Panoramix un poco esista, e che Goscinny vi avesse attinto con abbondanza. Quarant’anni di successo sono indubbiamente una vittoria, specialmente per un personaggio nato con il solo intento di divertire. Eppure, di diversione in diversione, la strada, al pubblico, è apparsa nettissima.

E’ chiaro. Nonostante l’insistenza di tanti commentatori, non sono i Romani gli stupidi, contrapposti ai sagacissimi Galli: il Cesare di Asterix è persona del tutto rispettabile. Proprio come nel mondo reale, nelle storie di Goscinny la stupidità è pervasiva. Ci sono stupidi tra i Romani come tra i Galli, tra gli Iberici, gli Elvezi, i Germani, e così via; ci sono stupidi tra chi comanda e stupidi tra chi obbedisce; ci sono stupidi da una parte politica e stupidi dall’altra. Ma la stupidità – si badi bene – non è tutta uguale: a quella bonaria e laboriosa di un Obelix, Goscinny ci suggerisce di riservare più che altro un sorriso. E’ quando la stupidità si associa all’avidità, alla pigrizia, all’ottusità nei confronti degli altri e del mondo, al potere, che la sua lama satirica cala feroce. E noi, lettori e cittadini, godiamo.

Quarant’anni senza una grinza, senza una smagliatura nella capacità di farci ridere sembrano la prova che l’intelligenza non ha età. Neanche la stupidità, purtroppo.

Narratori senza parole

Il Sole 24 Ore, 26 settembre 1999

Raccontare senza parole. E’ la sfida del mimo, e fu quella del cinema muto. E’ stata, in qualche epoca, la sfida della pittura: ma in pittura ci si limitava a mettere in figura una storia già nota, evocata nella sua interezza dalla messa in scena di una sua situazione cruciale – nell’ambiguità, talvolta, che si trattasse della storia di Giuditta e Oloferne, o di quella di Salomè e Giovanni Battista…

Il racconto è così legato alla parola, che ci sono lingue in cui “dire” e “raccontare” vengono espressi dalla stessa parola, come l’inglese “to tell”. E pure in italiano un racconto è certamente, in assenza di ulteriori specificazioni, un racconto a parole.

Nella nostra tradizione, almeno fino a un secolo fa, è solo con il teatro che è possibile raccontare in una forma che non sia semplicemente verbale. Il teatro da sempre, potremmo dire, mette in scena un racconto: lo fa avvenire davanti ai nostri occhi, seleziona frammenti di realtà, li artefà e li rimonta in modo che lo spettatore veda chiaramente la sequenza degli eventi che costituisce il racconto, anche senza l’accompagnamento della voce del narratore.

La parola ha un ruolo importante nel teatro, ma rispetto al racconto puramente verbale il salto è enorme; perché il ruolo della parola nel teatro si riduce dall’essere fondamentale al semplice essere utile. E la mimica, la scenografia, il movimento reale, assumono valenza narrativa, rendendo possibile alla fine, quando l’evoluzione tecnologica ne fornirà gli strumenti materiali, l’ipotesi di un arte che racconti integralmente senza fare alcun uso della parola.

Visto all’indietro, con gli occhi di oggi, il cinema muto appare singolarmente e talora grottescamente espressivo. L’immagine deve rendere chiaro quello che nella vita normale (e nelle abitudine dei lettori di sempre e dei cinespettatori di oggi) viene solitamente reso con qualche parola: sensazioni, sentimenti, emozioni…

Ma se il cinema è nato muto, per ragioni squisitamente tecniche, il fumetto è nato con le parole. Convenzionalmente, si usa considerare data di nascita del fumetto quella della comparsa della prima tavola di Yellow Kid in cui compare un balloon, un fumetto appunto, corredato del suo contenuto di parole. Non si considerano fumetti, convenzionalmente, le storie illustrate esistenti in precedenza, né quelle per bambini dell’Ottocento, né quelle edificanti e popolari diffusissime nell’Europa dal sedicesimo al diciottesimo secolo. C’è di buono, in questa data convenzionale, che essa individua grosso modo anche la data di inizio di un’industria culturale, che rende il fenomeno “comics” assai diverso da quanto di anche simile esistesse prima. E questi precedenti, non frequentissimi e talvolta davvero senza parole, sono dimenticati molto più del cinema muto.

Per questo, realizzare oggi dei fumetti senza parole appare come un’operazione inusuale e difficile, con pochi precedenti. Ricordiamo le strisce storiche di Ferd’nand del danese Mik, e di Little King (Piccolo Re) di Otto Soglow; ma si trattava di strisce umoristiche, che presentavano e risolvevano una situazione nelle quattro vignette di un’apparizione quotidiana. Non c’era davvero racconto, non c’era azione.

Più prossimo a noi è il fumetto giapponese Gon, di Masashi Tanaka, storie di un piccolo e fortissimo dinosauro alle prese con un mondo che ignora (e poi subisce) la sua forza. E più prossima ancora è una collana inaugurata qualche mese fa dalla casa editrice Phoenix di Bologna, dal significativo titolo No words.

Sono tre i volumi usciti sino ad oggi, di cui almeno due di deciso rilievo. Si tratta di Pastil, di Francesca Ghermandi, e di ¡Infierno!, di Tito Faraci e Silvia Ziche. Due storie molto diverse, accomunate dal tema surreale.

In Pastil, una bambina dalla testa piatta come una pastiglia continua a svegliarsi in tante variazioni del medesimo incubo, vola all’interno di una cassetta del pronto soccorso, ora fuggendo ora arrivando in situazioni da cui è necessario risvegliarsi. ¡Infierno! racconta invece del destino post-mortem di un boss mafioso, che, ovunque vada, riesce in breve tempo a rivolgere la situazione a suo vantaggio. Una parodia che si risolve in un continuo incubo la prima, un incubo che si risolve in parodia la seconda.