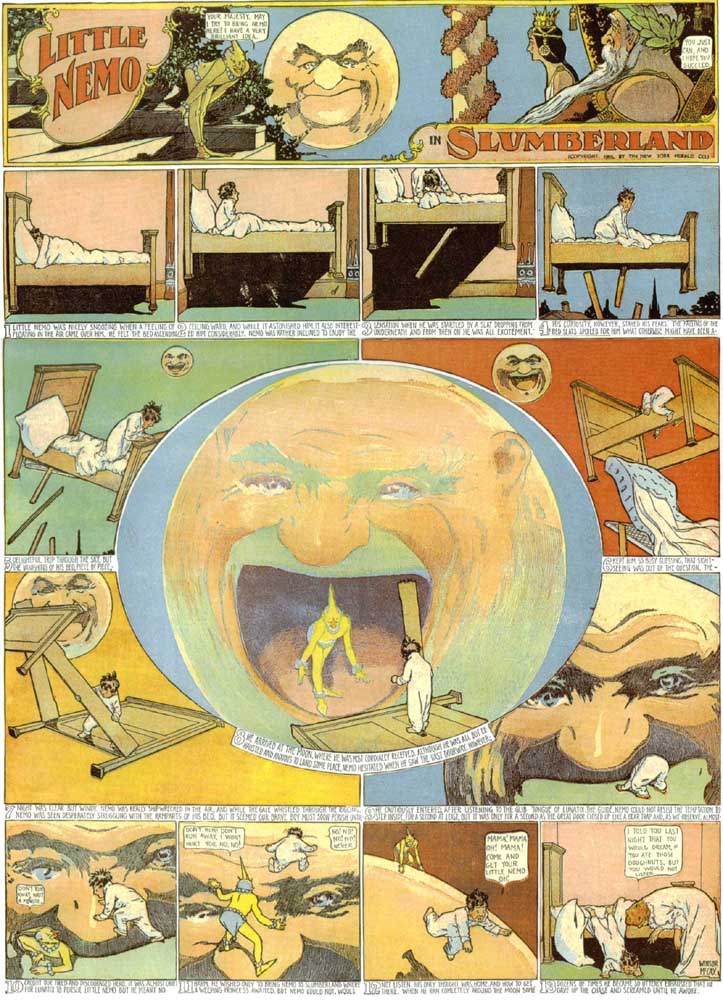

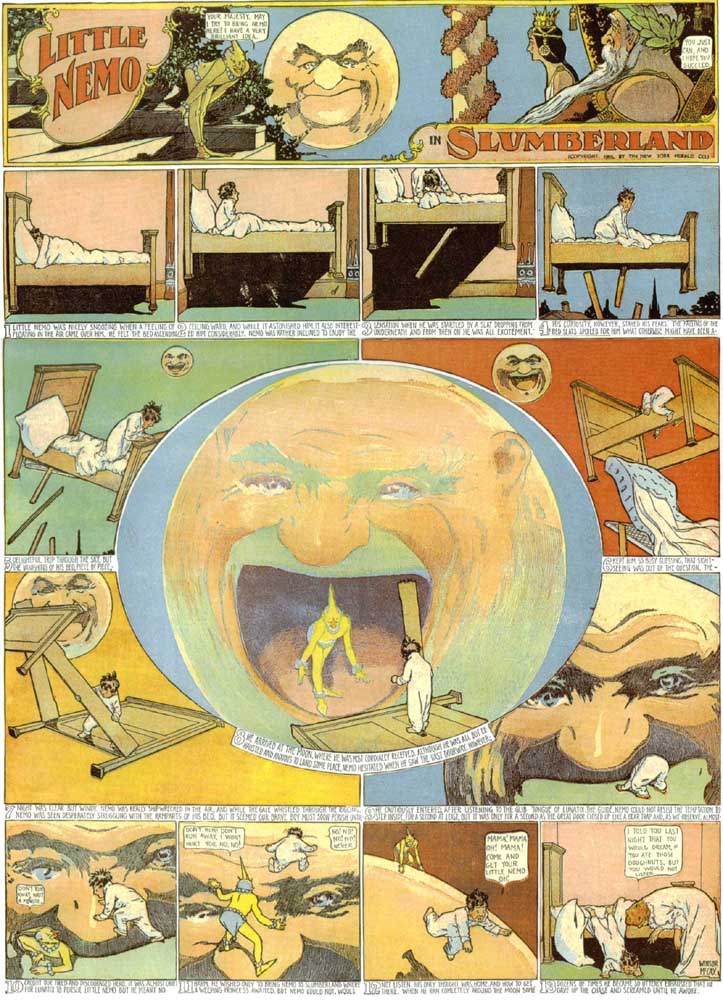

Winsor McCay, “Little Nemo”, 1905 Storia del fumetto e della graphic novel

Professori: Daniele Barbieri

La storia di una forma espressiva che è ormai da tempo uscita dall’infanzia e sta producendo una serie di capolavori. Dai fumetti americani pubblicati sui quotidiani, ai giornaletti settimanali o mensili, al fumetto colto e alle graphic novel. 120 anni di storia della cultura visiva, nel mondo e in Italia.

Programma: La nascita del fumetto e il fumetto americano sino agli anni Trenta; Il fumetto americano dopo la seconda guerra mondiale; Il fumetto in Europa: Francia, Inghilterra e Italia sino agli anni Cinquanta; La rivoluzione degli anni Sessanta: l’underground negli USA, Diabolik e Linus in Italia; Il fumetto argentino e il fumetto giapponese: Hugo Pratt, Hector Oesterheld e Osamu Tezuka; Il fumetto colto in Francia e Italia negli anni Settanta e Ottanta: Moebius e Andrea Pazienza; La rivoluzione del fumetto americano: Frank Miller e Alan Moore. Will Eisner e l’invenzione della graphic novel; Il fumetto (popolare e colto) dagli anni Novanta a oggi, e la centralità di Bologna.

Università Primo Levi

| inizio 14/03/2013 |

| Giovedì 15.30 – 17.30 |

| incontri 8 |

| Contributo di €. 62,00 |

| Succ. Univ. Primo Levi |

| via Polese, 22 Bologna |

Per informazioni e iscrizioni: http://www.universitaprimolevi.it/corsi.asp. (Nel modulo di ricerca, sotto la voce Professori, cercare “Barbieri”)

Vittorio Giardino a Bilbolbul 2013 È finito Bilbolbul. Ho marinato la domenica. Non ce la facevo più: tre giorni intensi e interessanti sotto una neve progressivamente sempre più fitta, con il dubbio di riuscire a tornare a casa, ogni sera più forte. L’ultimo giorno c’era il sole, ma all’ora di uscire di casa mi ha preso una stanchezza mortale. Peccato.

Presto parlerò anche della mostra di Mattotti, e anche di altro. Ma il festival era prima di tutto dedicato a Vittorio Giardino, con la grande mostra presso il Museo Civico Archeologico, e gli incontri in Università e in Cineteca. E di Giardino è giusto quindi parlare per primo.

Mi ha colpito soprattutto una delle cose che Giardino ha detto durante l’incontro presso l’Università, raccontando del suo modo di lavorare, a proposito dei suoi personaggi. La gestazione dei lavori di Giardino è molto lunga. Ne fa parte un’accurata (quasi maniacale) documentazione storica, e il risultato si vede (fa sorridere Giardino quando lamenta di fare pure lui qualche errore, e ci mostra un portiere con il fez nel suo La porta d’Oriente, ambientato nella Istanbul del 1938: ci dice che in realtà lo sapeva che Ataturk, una ventina di anni prima, aveva vietato tutti i simboli imperiali, fez compreso, ma era stato trascinato ugualmente nell’errore da una scena del film Casablanca – pur ambientato in Marocco – dove il portiere aveva il fez. Ma ce lo confessa – diciamocelo – proprio perché nessuno se ne sarebbe accorto autonomamente, e perché è davvero un caso piuttosto isolato).

Ma fa parte di questa gestazione anche la costruzione delle personalità dei personaggi, e non solo di quelli principali – il che sarebbe scontato – ma anche di quelli occasionali, sin quasi alle comparse. Ci sono personaggi, per esempio, che compaiono una volta sola in una storia, e solo per assolvere a una certa funzione narrativa. Devono dire magari anche solo una battuta, che serve allo sviluppo degli eventi. Quando nascono, nella mente dell’autore, sono una semplice funzione: sono coloro che devono compiere un certo atto, o dire una certa cosa. Ma poi, ci dice Giardino, è inevitabile lavorarci sopra, immaginare la vita di questi personaggi minori anche al di fuori di quel momento in cui sono in scena, immaginare la loro personalità complessiva, il loro passato. Ed ecco che allora, improvvisamente, quella battuta per cui erano nati si rivela inadeguata, scorretta; bisogna cambiarla, non li rappresenta più.

Anche dopo questa operazione, il personaggio rimane una presenza occasionale, che compare solo in quel momento per fare quella certa cosa. A differenza di prima, però, adesso è vivo; si porta dietro una storia e un destino. È qualcuno; non soltanto una funzione narrativa.

L’effetto, evidentemente, si vede. L’universo delle storie di Giardino è popolato di persone, non di personaggi. Alla stilizzazione visiva del suo segno non corrisponde una stilizzazione psicologica. Anzi, proprio come sanno fare i disegnatori di talento, la semplificazione grafica serve per fare emergere al meglio la profondità psicologica, richiamando l’attenzione sugli aspetti più significativi.

Se consideriamo la cosa nel suo complesso, ci rendiamo conto che la progettazione delle storie di Giardino è così lunga perché l’autore non deve solo progettare (il che già non è poco) il meccanismo narrativo, ma l’intero universo in cui questo meccanismo viene messo in moto. Deve entrarci dentro, viverci dentro, pensare con la testa di ciascuno dei personaggi e dentro la logica di ciascuna situazione. Deve conoscere intimamente la logica di cui sta raccontando, e deve saperla raccontare basandosi su quello che i lettori già sanno e già si aspettano (altrimenti i lettori non capirebbero), ma anche su una serie di aspetti che i lettori imparano e se ne sorprendono (altrimenti i lettori si annoierebbero).

Il problema è quello di costruire un universo che sia verosimile, non vero, ma che non sia banalmente verosimile. A questo scopo lo studio del vero (della vera Storia, della vera psicologia dei personaggi…) è una fonte di ispirazione straordinaria – a patto di non lasciarsene soverchiare: perché una storia è una storia, e deve prima di tutto funzionare; ma funziona bene solo se è ricca di dettagli imprevedibili, all’interno di una situazione che può sembrare sufficientemente prevedibile, anche quando poi le previsioni si riveleranno sbagliate.

Insomma, il lettore va continuamente confortato, e continuamente sorpreso, messo in difficoltà, e poi confortato di nuovo, mentre lo si sorprende in un altro modo. Naturalmente, c’è lettore e lettore, però, una volta capito quale sia il vostro, e il livello a cui ci si debba tenere, se mancate una di queste due attenzioni, lo perderete, o per incomprensibilità, oppure per noia.

Io credo che la maniacale precisione di Giardino sia la condizione necessaria affinché le sue storie siano quello che sono: meccanismi narrativi raffinati e pieni di godibili dettagli. Forse nessuno si accorgerebbe mai se una certa insegna di un certo angolo di Barcellona esisteva davvero nel 1938, ma nel momento in cui l’autore se ne preoccupa è perché si trova profondamente immerso in quel mondo in cui poi vorrà fare immergere i suoi lettori – e di cui i lettori percepiranno il respiro, come se fosse vivo. Lo percepiranno perché quel mondo è davvero stato vivo, nel crearlo.

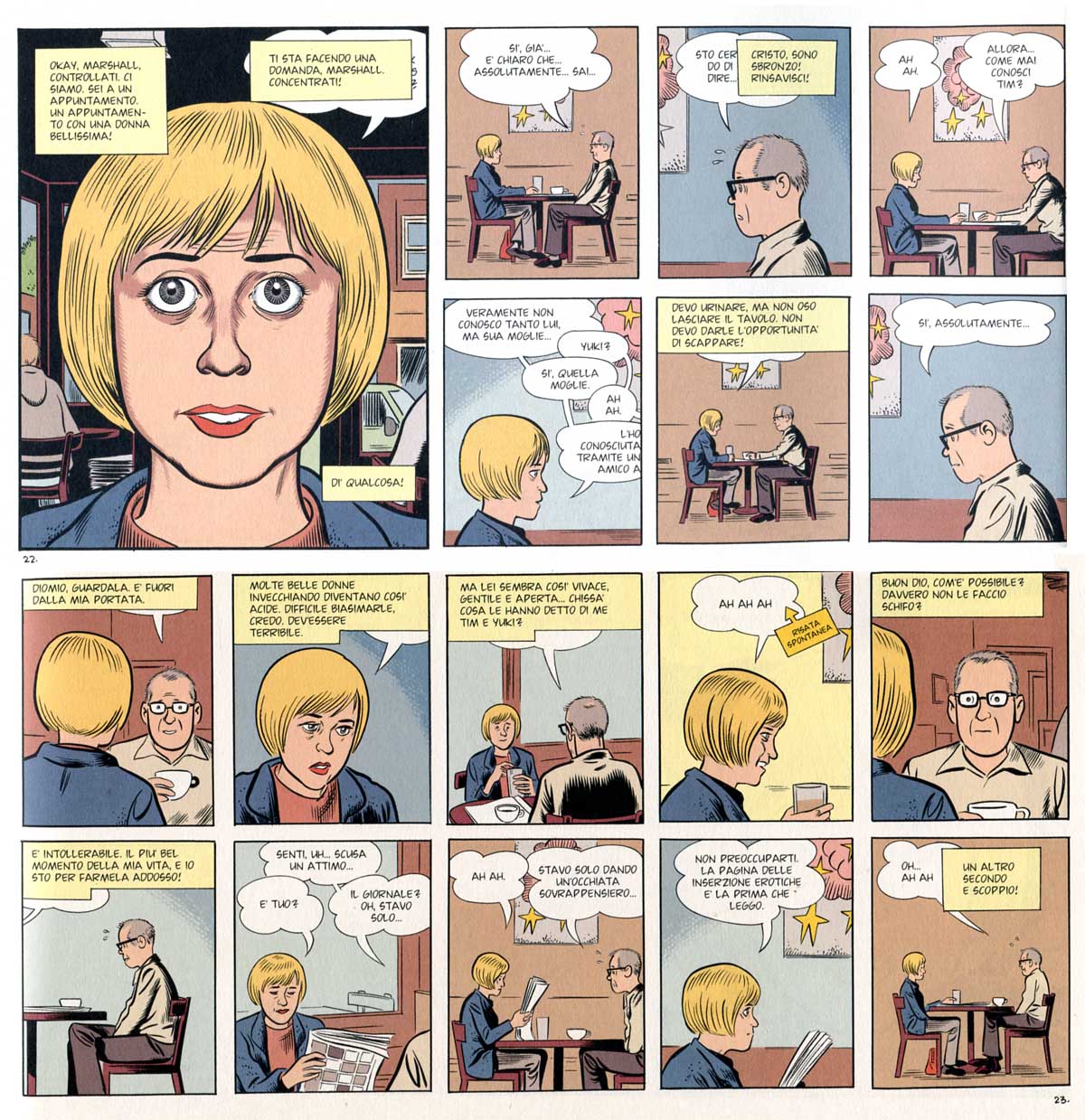

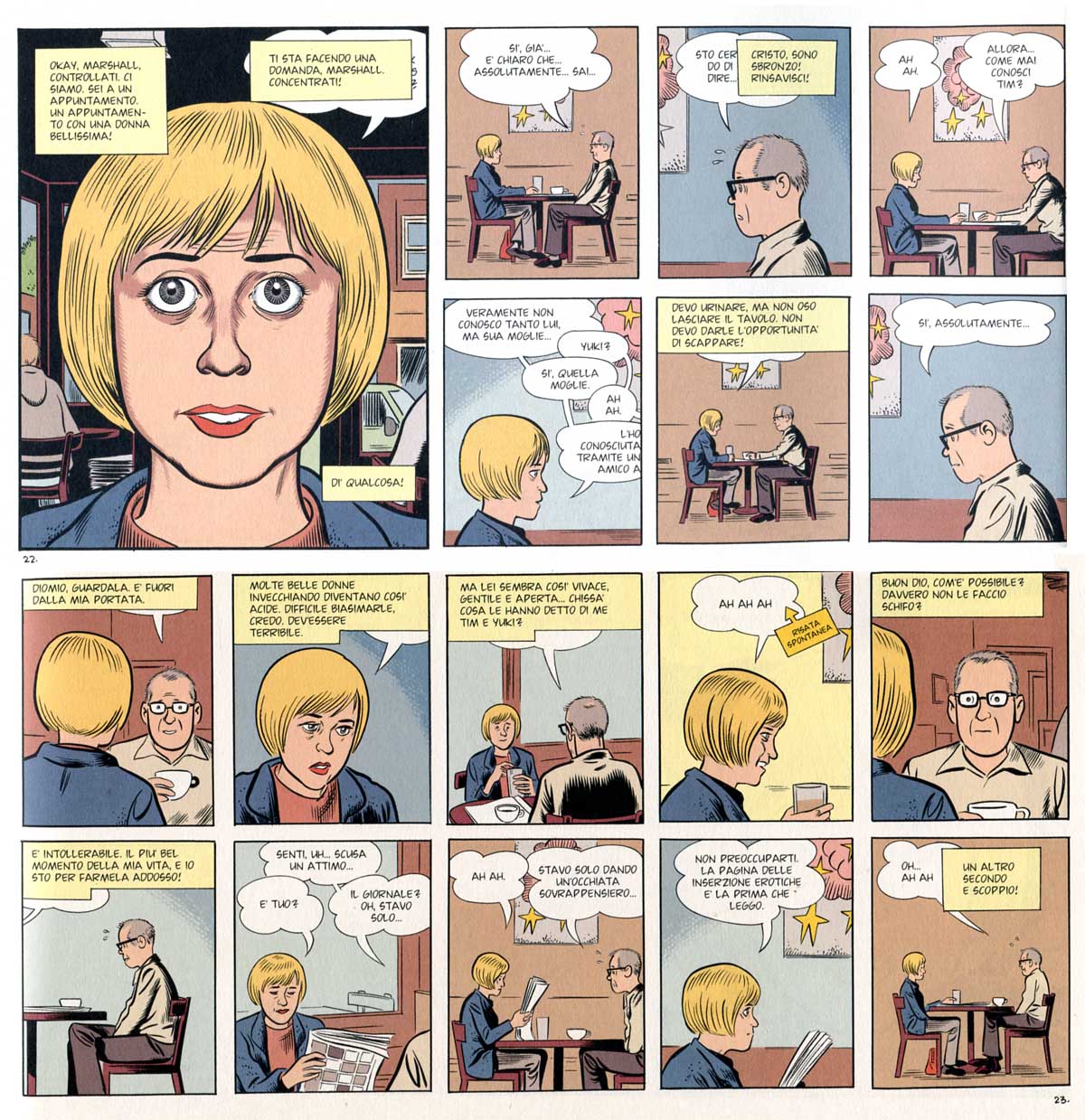

Daniel Clowes, “Mister Wonderful”, pp. 22-23 Nel leggere Mister Wonderful, ultimissima uscita di Daniel Clowes per Coconino (trad. Elena Fattoretto), ho provato una ricorrente sensazione di deja vu. Era come se, continuamente, quella scena lì, quelle vignette lì, mi fossero già state davanti agli occhi. Ho anche pensato che si trattasse della ristampa di qualcosa di già uscito, oppure che era magari un libro di qualche anno fa, inedito in Italia, che avevo già letto in lingua originale. Poi ho verificato: l’edizione americana è del 2011; in Italia era inedito. Non l’avevo letto.

Non so se di Clowes ho letto davvero tutto. Certo ne ho letto tanto, e continuo a pensare che sia tra i migliori autori sulla piazza. Ma in Mister Wonderful, evidentemente, c’è troppo di quello che Clowes ha già fatto; e non si esce dai binari di tante storie precedenti. Un’opera di routine, insomma, scritta un po’ con la mano sinistra, lavorando con una materia sin troppo ben conosciuta dal suo autore.

Intendiamoci: se non avete letto troppe storie di Clowes, questa è comunque un’opera godibile. Vi si racconta del primo appuntamento tra un uomo e una donna un po’ segnati dalla loro vita sentimentale precedente. La focalizzazione è interamente dal lato di lui, di cui seguiamo i pensieri – a volta così forti e invadenti da coprire addirittura le parole che lui stesso sta dicendo, o che sta dicendo lei. E l’espediente è interessante. Ma che Clowes sappia raccontare è fuori discussione, e lo è anche che sia un maestro nel delineare psicologicamente nonché nel disegnare graficamente i suoi personaggi e la loro interazione.

Insomma, benché sia un lavoro minore, è comunque un lavoro di uno dei migliori autori di fumetti al mondo.

Tuttavia, se avete già letto tante storie di Daniel Clowes, non riuscirete a evitare la sensazione di avere già percorso quello che avete sotto gli occhi, e magari più di una volta; e magari le altre volte, pur riconoscendo (inevitabilmente) lo stile di Clowes, avevate semplicemente apprezzato e goduto le situazioni, provando pena o partecipazione per i personaggi in gioco, e per le loro incapacità – che sono spesso anche quelle di (quasi) tutti…

Stavolta, certo, si potrebbe anche sostenere che questo racconto un po’ squallidino sia adeguato a raccontare l’incontro tra questi due personaggi che sono pure loro un po’ squallidini. Del resto, ciò che ha di straordinario Clowes è, in generale, proprio il saper tirar fuori dei racconti davvero affascinanti da personaggi e situazioni che, di per sé, non lo sono affatto, giocando tra compartecipazione emotiva e distacco ironico, o addirittura sarcastico.

Anche qui ci sono compartecipazione emotiva e distacco ironico, però a quanto pare non bastano, e appaiono un poco, pure loro, come quelli di sempre. Questa volta, a baciare il ranocchio, il principe non è saltato fuori – e, con tutte le qualità del suo autore, la storia non ha preso il volo.

Oppure forse sarò io, come ho già avuto occasione di dire altrove, che comincio a essere stanco di graphic novel psicologistiche e centrate su un io un po’ problematico e un po’ squallidino. Con Daniel Clowes non mi era ancora successo. Magari è solo la mia malattia che sta peggiorando…

Questa è solo una segnalazione. Il post inizia così, e prosegue su DOPPIOZERO (foto del tavolo inclusa):

Il tavolo di Gabriella Giandelli Tavoli | Gabriella Giandelli

Il tavolo di Gabriella assomiglia un po’ a un suo disegno: molti colori, un’armonia delicata di fondo, un ordine un po’ inconsueto con piccoli dettagli imprevisti qua e là, una bella luce. Qualcosa a cavallo tra il familiare e il leggermente perturbante. [ il resto è qui]

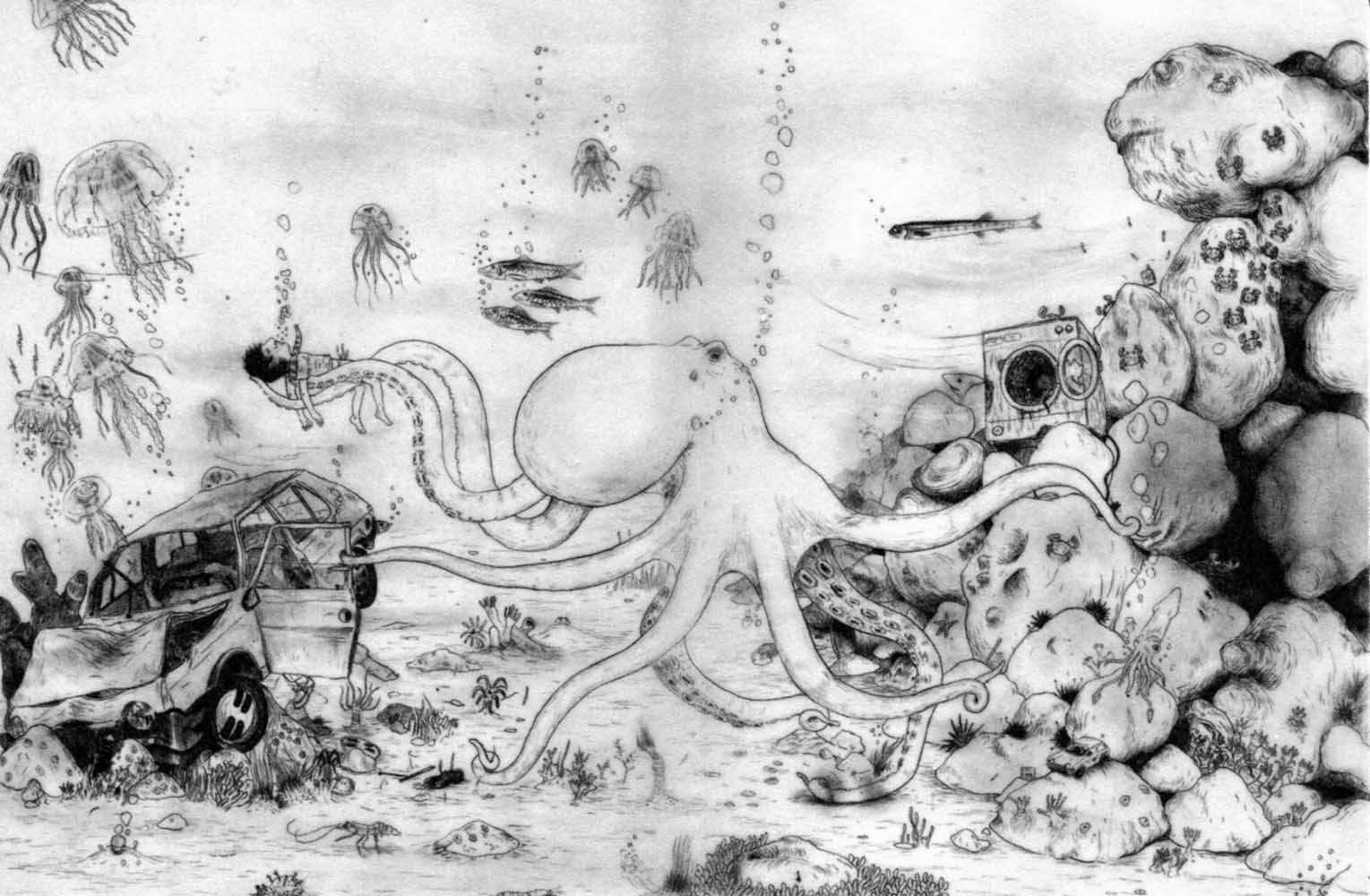

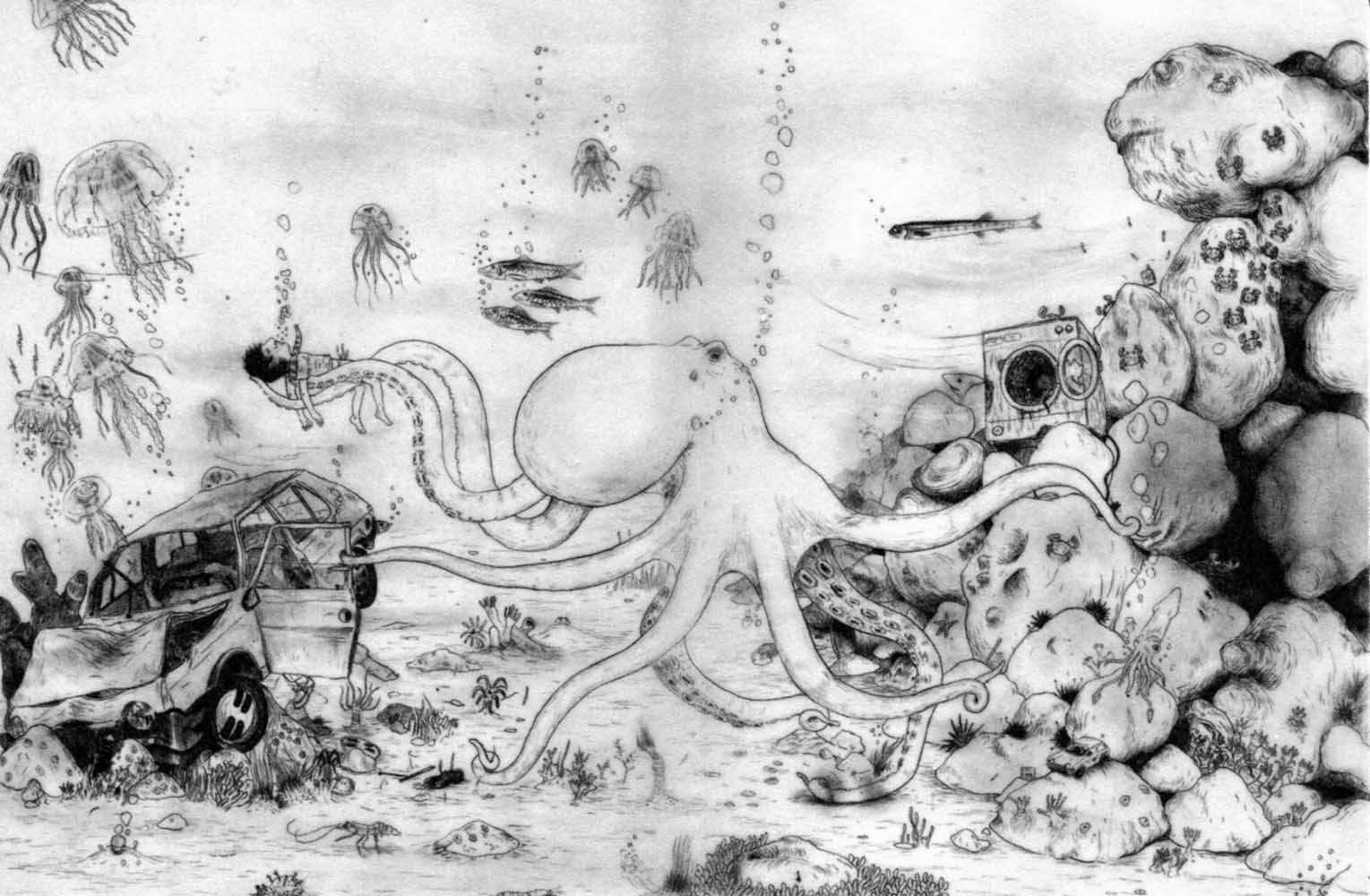

Edmond Baudoin, “Insalata nizzarda” pp. 30-31 Edmond Baudoin è nato nel 1942. In Francia, Salade niçoise è uscita per L’Association nel 1999, ma c’era già un’edizione precedente, di Kodansha, del 1995. In Italia arriva adesso, da Coconino (trad. di Stefano Sacchitella). Ricordo queste date per rendere chiaro che, al momento in cui produceva le storie di questo volume, Baudoin era un autore maturo, ma non anziano come oggi – e che sono quindi comunque testimonianza di una tecnica affinata per anni, ma ancora al culmine della sua potenzialità espressiva.

Non voglio parlare del volume di Baudoin nel suo complesso. Le 9 storie contenute al suo interno sono molto godibili, anche se forse un pelino troppo favolose e sentimentali. Ma sono comunque belle storie.

Quello che però rende il volume decisamente notevole è il disegno di Baudoin, ed è di questo che vorrei parlare, almeno un poco, alla ricerca degli elementi del suo fascino.

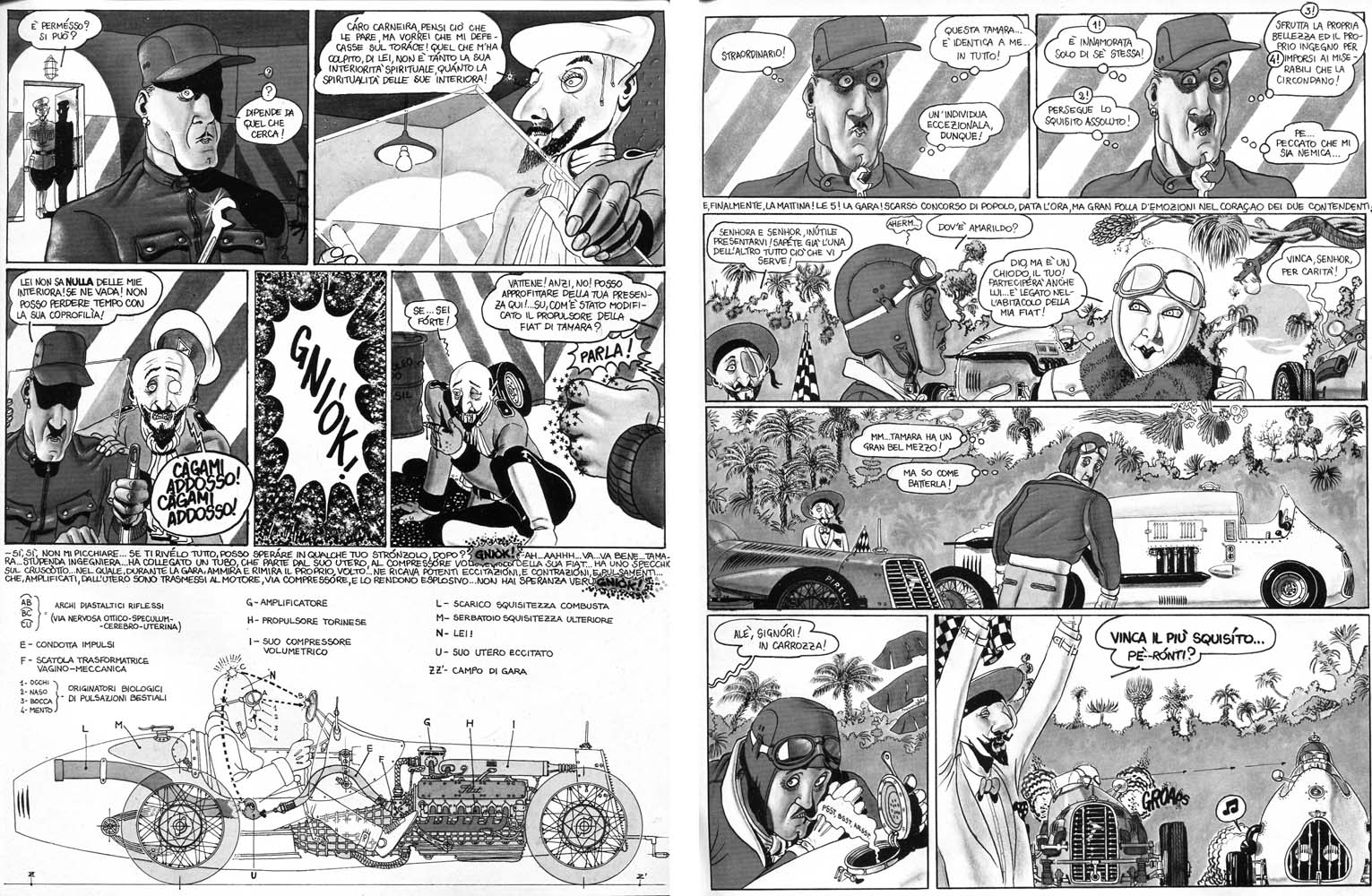

Come potete vedere dalle quattro pagine di esempio che ho inserito sopra e sotto queste parole, Baudoin usa un bianconero netto, fatto di linee sottili di pennino (ora morbide, ora più rigide) e di linee grosse di pennello, non di rado usato a secco, anche quando queste linee si allargano sino a formare campiture.

L’effetto complessivo è quello di una luce violenta e drammatica, in cui le sfumature di fatto mancano, ma sono continuamente evocate proprio dalla sporcatura dei margini a secco della pennellata, oppure, più raramente, da tessiture di pennino volutamente grossolane (presenti in queste pagine, in piccola misura, solo nella prima vignetta in alto dell’ultima pagina). Sembra quasi che i tratti del pennello e quelli del pennino giochino in queste immagini due ruoli narrativi diversi: i tratti da pennello (comprese le campiture uniformi – con l’effetto di coinvolgere pure quelle bianche, definite per assenza) definiscono, appunto, le forti tinte, cioè l’emozione, il dramma; i tratti da pennino, viceversa, sono quelli più fini che disegnano i volti, specie di lei, e le mani, cioè in generale i sentimenti più delicati, la tenerezza. Definiscono però anche le curve del corpo di lei, e quindi la sensualità.

Nell’insieme, si ha l’impressione che i tratti del pennino raccontino un po’ di più il dettaglio della realtà; mentre i tratti del pennello mettono su carta la visione del mondo che ne hanno i personaggi (o il protagonista), tutta carica della loro (della sua) immaginazione emotiva. Non che le due cose siano davvero disgiunte, o che possano mai esserlo – però in questo modo i due poli della rappresentazione sembrano trovarsi contemporaneamente presenti, e il messaggio che passa è che si sta raccontando una storia vera, così come ugualmente vera è l’emozione con cui la storia viene vissuta. La realtà e la sua percezione emotiva sono ugualmente presenti e ugualmente rappresentate, solo con tipi di tratto differenti.

In questo stesso senso, potremmo definire realista il disegno di Baudoin? Certo se per realista si intende l’opposto di caricaturale, non c’è dubbio che questo lo sia. Tuttavia, in un senso più ampio del termine, a me pare che il fascino del mondo costruito da questi segni stia proprio nella sua irrealtà. C’è, per esempio, quella bellissima vignetta che sta in basso a sinistra nella terza pagina: se la intendessimo realisticamente, come dovremmo interpretare l’oscurità che nasconde solo la parte alta dei corpi dei due ragazzi? Perché se ne vedono solo le gambe? – quando poi, nella vignetta successiva, la luce non manca per illuminare i corpi interi.

Si può aggiungere che il tratto del pennino è quello, in generale, più potenzialmente descrittivo, e quindi quello a cui nel disegno (del fumetto ma non solo) viene più frequentemente delegata la rappresentazione della realtà. In sé, ovviamente, esso non ha niente di più realistico del tratto grosso del pennello – e si può agire, disegnando, anche in maniera diversa. Ma siccome il modo standard di rappresentare la realtà è quello, ecco l’effetto di realtà, e quello, qui assai più forte, di irrealtà, prodotto dalla dominanza del pennello.

In verità, proprio grazie a questo non-naturalismo del segno, e al fatto che le sfumature non vengono disegnate bensì sempre e solo evocate, ciascuna singola immagine può giocare sul rapporto tra bianco e nero per evocare la luce che le serve per focalizzare esattamente quella situazione emotiva, senza veramente metterla in scena, senza rappresentarla davvero. Così, per esempio, in cima alla quarta pagina, a sinistra i volti vicini dei due ragazzi escono dall’oscurità profonda, mentre a destra c’è il riverbero della notte sul mare, con le sue luminosità: insieme, abbiamo l’effetto di una grande intimità e quello del contesto magico che l’accoglie; e in tutti e due i casi il disegno coglie non la realtà, ma l’essenza immaginata della situazione; coglie il mondo nel suo vissuto emotivo, molto di più che in quello semplicemente percettivo/fotografico.

Se vogliamo, poi, questo è insieme il pregio e anche il limite del lavoro di Baudoin in questo libro, le cui storie sono un pelo troppo favolistiche, troppo sognanti per essere vere – proprio come il mondo costruito dai suoi disegni. Ma quando il disegno è così tanto migliore della realtà, quanto ci importa davvero di quest’ultima?

(Non ho spiegato – non ho ancora capito – come poi il tratto del pennello e quello del pennino riescano qui a convivere così bene. Magari sarà l’occasione per un prossimo post, appena ci arrivo.)

Edmond Baudoin, “Insalata nizzarda” pp. 32-33

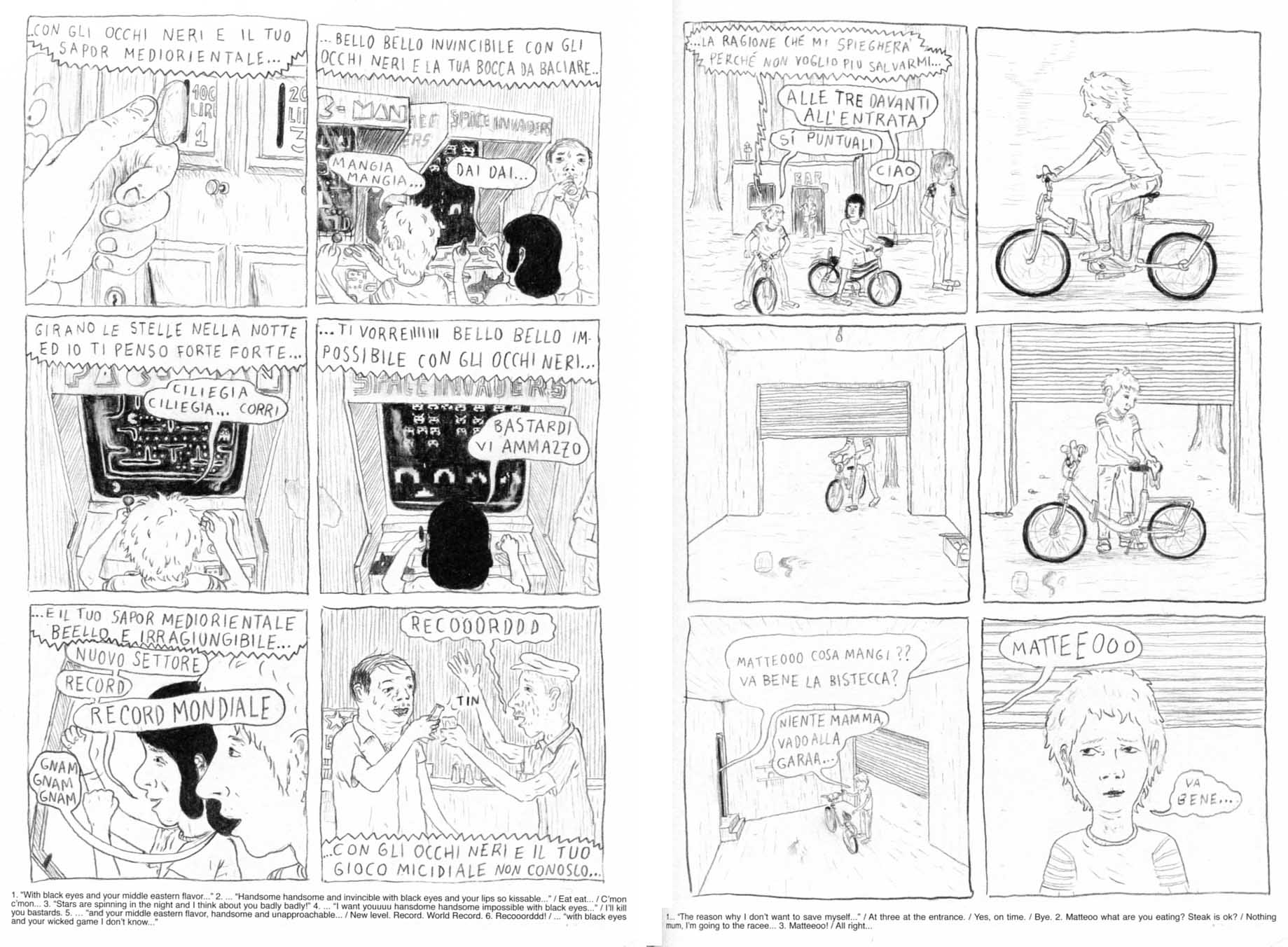

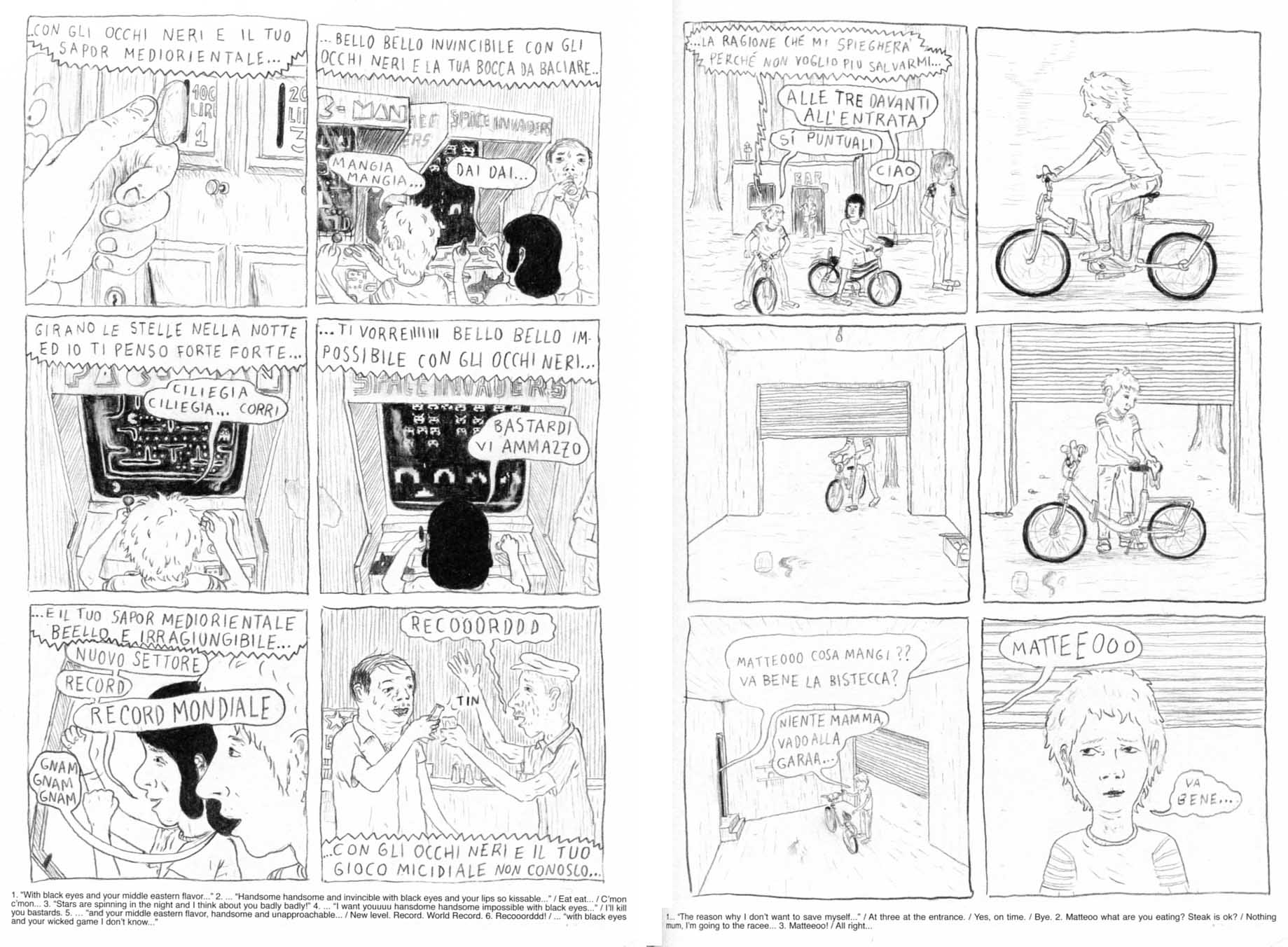

Baru, “Quequette Blues”, pp.112-113 (Coconino 2012, trad. di Francesca Scala) Volevo scrivere qualcosa su Quequette Blues, opera prima di Baru ristampata da poco da Coconino. Poi mi è caduto l’occhio sulla prefazione di Manuele Fior, e mi sono accorto che aveva già detto lui, benissimo, gran parte di quello che avrei voluto dire io. Se non possedete il libro, la potete comunque leggere qui, sul suo blog.

Potrei aggiungere a quello che dice Fior che questa storia, godibilissima, possiede, di Baru, già tutti i pregi (molti) e i difetti (pochi, ma ogni tanto disturbanti). È una storia fatta di niente: un gruppo di amici, francesi ma tutti figli di immigrati, che tirano a far tardi, il più tardi possibile, in occasione di un capodanno. In più, c’è la scommessa sul fatto che, in quel lasso di tempo, il protagonista perderà la verginità.

Siamo nel 1966, tra fabbriche siderurgiche, separazione tra i sessi e solidarietà maschile – e, ovviamente, alcool, tanto alcool. Il tempo scorre in maniera inconcludente, da un locale all’altro, da una bevuta all’altra, da una ricerca di donne all’altra. Raccontato così, sembra che non ci sia nulla di rilevante da raccontare. Ma il bello di Baru è proprio che questo nulla si rivela in realtà pienissimo: pienissimo di vita, pienissimo di attese, pienissimo di sorrisi che sorgono spontanei al lettore.

Tra i pregi di Baru c’è indubbiamente quello di saper raccontare, cioè di tener viva l’attenzione persino su una materia così sfaldata, così poco narrativa. Ma, proprio per questo, sembra davvero di esser dentro alla vita, e alla sua scarsa consistenza narrativa; ma di esserci dentro con intensità, con dolore e con piacere.

Tra i difetti di Baru (ma questa è forse una sensazione molto personale) c’è l’amore per gli eccessi, per la frenesia e le escandescenze. Però in questa storia che non è una storia, tutto sommato, ci stanno anche bene.

La realizzava nel lontano 1982, quando tutti in Francia (come ci fa notare Fior) facevano fantascienza. Fuori corrente, quindi; e in anticipo sui tempi. Assolutamente da leggere.

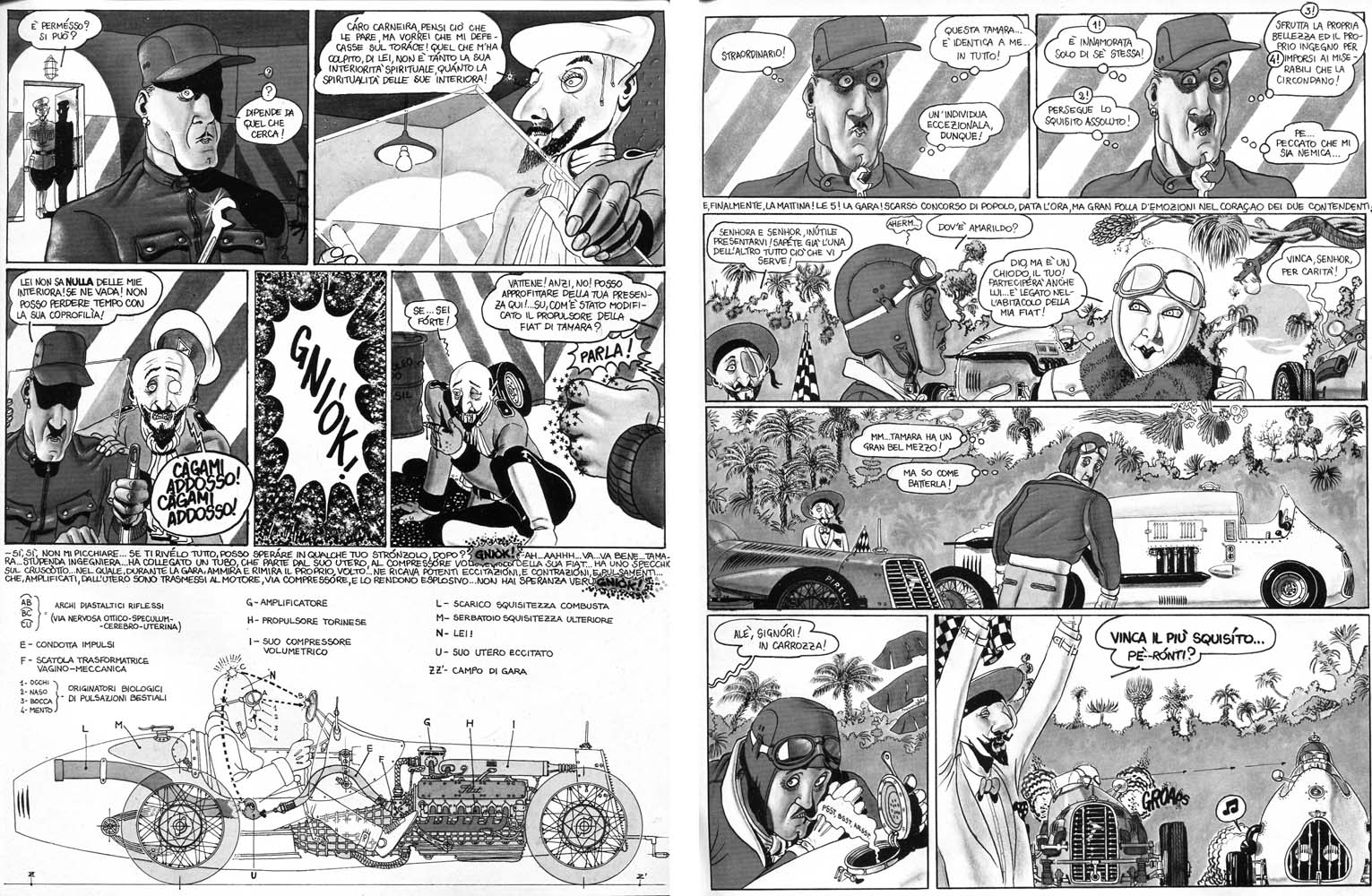

José Muñoz y Carlos Sampayo, Nel Bar (Quelli che) pp.1-4 Prosegue il mio corso “Maestri del fumetto“. Venerdì scorso abbiamo parlato di una storia di Muñoz e Sampayo del 1979 (la prossima settimana Little Nemo, poi Pazienza; e poi il secondo modulo con Watchmen, Fuochi, Arzack e L’Incal, Flash Gordon e Sharaz-de di Toppi).

Nel ’79 Muñoz e Sampayo sono già gli idoli della nuova generazione dei fumettisti italiani da almeno quattro anni, da quando, cioè, su Alter ha iniziato a uscire Alack Sinner. La serie Nel bar ne è uno spin off, che riprende ed espande la tendenza dei due autori a fare delle loro storie quanto più possibile un racconto collettivo, in cui la storia principale (quella che costituisce il motore narrativo centrale) è in realtà accompagnata da una sorta di affresco del mondo circostante, in cui ora si narrano ora si lasciano intuire innumerevoli altre storie. Il bar al centro del discorso è quello frequentato anche dallo stesso Alack (che in questa serie, infatti, collateralmente a volte appare), ed è semplicemente il fulcro, il punto di intersezione di tante storie metropolitane di amarezza, angoscia o speranza. Ogni episodio è centrato su una vicenda sola, ma a volte si intravedono sprazzi delle altre (personaggi, situazioni…); e continuamente, oltre a questo, mille piccole vicende collaterali entrano marginalmente in gioco.

Questo discorso collettivo, polifonico, complesso, ha bisogno di una tecnica narrativa che lo sorregga. E, nell’ambito del fumetto, tecnica narrativa vuol dire prima di tutto tecnica grafica, capacità di costruire anche singole immagini (oltre alla relazione tra loro) da cui la polifonicità, la plurinarratività intrinseca, possa emergere.

La storia che ho scelto come esempio (“Quelli che”, la seconda della serie), è esemplare da questo punto di vista. Ne ho riportato qua sopra le prime quattro tavole. Il lettore ricorrente di Muñoz e Sampayo, all’iniziare la lettura, sa che si deve aspettare una certa incertezza iniziale: ci sarà, certo, una vicenda centrale, ma non è detto che quello che sta iniziando a leggere ne faccia parte, e, soprattutto, non c’è modo di sapere in che modo ne farà parte. Ma anche chi invece si avvicina per la prima volta alle storie dei due autori argentini non può fare a meno di notare la complessità dell’immagine, e la ricercata difficoltà di mettere a fuoco gli elementi chiave dell’immagine.

Per esempio, la prima vignetta richiede qualche secondo di indagine visiva per poter capire che si sta inquadrando l’interno di una valigia aperta, in corso di preparazione – il che insieme alla didascalia “Chicago, 2 gennaio 1979” ci indica che c’è qualcuno che in quella data si prepara a partire da Chicago. Proprio per questo, la seconda vignetta ci invita a rilassarci: ora il personaggio è chiaramente visibile, e la valigia pure, insieme con i dettagli della stanza. Ma proprio questo rilassamento cognitivo non ci aiuterà a osservare l’oggetto più importante contenuto nella valigia: una pistola. Poco male; avremo altre occasioni per capire, poco dopo, che mestiere eserciti questo personaggio.

L’unica vignetta di questa pagina in cui il personaggio, Mr. Wilcox, sia chiaramente visibile e al centro dell’attenzione, è la terza, quando saluta il portiere, che gli risponde dandogli un nome. Nelle due vignette che seguono, due personaggi occasionali dominano rispettivamente la scena: una signora infagottata con un cane in braccio, e un taxista di colore chiacchierone.

Le inquadrature sono tutte particolari, stranianti: dall’alto, da dietro un po’ in basso, persino leggermente diagonale la terza, certamente dal basso la quarta, ancora dall’alto e trasversale la quinta. Se dovessimo dare ascolto letteralmente ai suggerimenti di Will Eisner (in Comics and Sequential Art), dovremmo considerare questa sequenza come un catalogo di errori. Eisner sottolinea infatti come il cambio continuo di inquadratura spettacolarizzi la narrazione a spese di ciò che viene narrato: l’attenzione non può concentrarsi troppo sulle cose raccontate, perché il cambio continuo di inquadratura richiama di per sé l’attenzione, suggerendo una varietà di sguardi diversi sulla sequenza dei fatti.

Ma, appunto, la logica narrativa di Eisner è differente da quella di Muñoz e Sampayo. Eisner vuole che la nostra attenzione stia tutta sul racconto, perché il suo discorso passa essenzialmente da lì (e il suo magistrale disegno è interamente votato a questo scopo). Muñoz e Sampayo, viceversa, vogliono darci una visione problematica della storia. Se la varietà delle inquadrature rimanda a una varietà di sguardi sulla vicenda, questo va benissimo, e aggiunge elementi alla polifonicità, alla plurinarratività di cui si parlava sopra. Inoltre, il cambio continuo di inquadratura, aggiunto al punto di vista spesso inconsueto, ci costringono a rallentare la lettura, a leggere lentamente, a spendere più tempo su ciascuna immagine, a rallentare il ritmo, a riflettere – come allo stesso scopo mira anche la modalità del disegno, così antinaturalistica, così giocata sulle opposizioni radicali di masse bianche e masse nere, e sul tratto graffiato del pennino.

Il gioco continua poi nella seconda tavola. Anche qui c’è una sola vignetta, la seconda, in cui Wilcox è inquadrato con chiarezza: nelle altre dominano o i dettagli (la terza e la quinta vignetta) o le situazioni e i personaggi collaterali (le altre). A questo punto anche il lettore che affronti per la prima volta le storie di Muñoz e Sampayo ha compreso la natura polifonica del gioco. Per questo lui come il lettore abituale non hanno modo di accorgersi che Horace Conrad, la vittima commissionata a Wilcox, di cui vediamo la foto nella terza vignetta, compare anche nell’ultima, mentre bacia la moglie. L’attenzione del lettore è tutta mirata a rintracciare Wilcox, nella scena, e a catalogare come ambiente tutto il resto.

Allo stesso modo, alla fine di pagina 4, con una vignetta costruita in maniera speculare a quella di pagina 2, l’attenzione del lettore sarà focalizzata su Conrad, la cui vicenda è ora focalizzata; e non è detto che il lettore arrivi a rendersi conto che il personaggio di spalle in primo piano, che qui fa da quinta per l’azione di sfondo, è proprio Wilcox – e dunque questa immagine racconta la medesima situazione dell’altra, ma da un punto di vista opposto.

Si sono raccontate le storie dei due personaggi in maniera indipendente, sin qui, eppure, quasi senza che ce ne accorgiamo, queste storie si sono già intrecciate. Ma si sono intrecciate così come, analogamente, si intrecciano continuamente nella metropoli centinaia di storie – e non è detto che l’intreccio sia poi rilevante e foriero di conseguenze. La focalizzazione sulla vicenda raccontata avviene in questo modo piano piano, e ugualmente piano piano emergerà, nelle pagine che seguono, la sua natura paradossale. Il rallentamento ritmico prodotto dalla complessità del disegno, delle inquadrature, e della focalizzazione narrativa, è funzionale a rendere l’effetto di questa normalità sfaccettata, in cui sembra che nulla di rilevante accada.

E tuttavia, poiché sappiamo sin dall’inizio che ci sarà un omicidio, questa normalità, questa lentezza narrativa, è anche funzionale a far salire fortemente la tensione, tanto più perché i fatti sembrano svilupparsi in direzione opposta a quella che ci dovremmo aspettare. Una storia psicologica. Be’, sì, certo, come sempre in Muñoz e Sampayo; ma anche una storia, come sempre in Muñoz e Sampayo in cui la psicologia corrisponde alla sociologia e all’antropologia, ovvero in cui le tensioni personali (magnificamente descritte) sono al tempo stesso tensioni sociali, modi di essere collettivi, regole di un certo vivere comune. È anche questo rapporto tra interiorità e collettività che rende grandi queste (e molte altre) storie dei due autori argentini.

Edo Chieregato e Michelangelo Setola, “Dormire nel fango”, pp.90-91 Dormire nel fango, di Edo Chieregato e Michelangelo Setola (Canicola, 2012) mi fa venire in mente certe cose che leggevo qualche anno fa su Raw, la rivista di Art Spiegelman. Penso ad autori come Gary Panter o Mark Beyer. Facevo fatica ad apprezzarli, di primo acchito, ma siccome avevo fiducia in Spiegelman, mi sforzavo di capire quello che non capivo e perché facevo così fatica. Ciascuno a modo suo, Panter e Beyer avevano scelto la via dello sgradevole, del poco accattivante, di quello che a prima vista ti deve anche un po’ respingere. E poi raccontavano storie a loro volta svuotate di spettacolarità.

Non è certo una strategia facile. Come si distingue lo squallore vero da un discorso sullo squallore che ne assume anche i modi? La differenza è sottile, ma c’è. Si può dire, intanto, che, quando arriva a farsi testo, lo squallore vero di solito si maschera, cercando (magari inutilmente) di rendersi più interessante. Se questo non succede, o siamo di fronte a uno squallore irredimibile, il che non è molto probabile, oppure presumibilmente c’è dell’altro. Naturalmente, si può sempre sospettare che un autore incapace mascheri a questo modo la propria insipienza, spacciando per discorso sullo squallore il proprio squallore vero. Ma, in realtà, a leggere attentamente Panter e Beyer, poi la differenza saltava fuori; e superato il primo impatto disturbante, ci si accorgeva progressivamente che dietro quell’abbrutimento, o magari quella banalità, c’era un disegno preciso, nascosto e sottile. Ed era importante che quel disegno se ne stesse un po’ nascosto, perché l’effetto di squallore doveva avere il suo attimo di iniziale trionfo, in modo da rendere chiaro al lettore che qui non si voleva spettacolarizzare nulla, e che la realtà che si stava cercando di rappresentare era davvero il più possibile nuda, vera, quanto meno romanzata possibile. Insomma, se cercate il piacere (il bel segno grafico, la brillante invenzione narrativa…) siete nel posto sbagliato: qui si fa sul serio, costi quel che costi.

Chieregato e Setola sono forse meno estremi dei loro colleghi americani, ma il tono del loro raccontare per immagini è per molti versi dello stesso tipo. Un tipo difficile, poco immediatamente accattivante, non c’è dubbio. Però quelli che loro raccontano sono alla fine mondi in cui, soffrendo magari un poco, si entra, e vi si resta dentro. Bambini o adulti che siano i protagonisti, sembra sempre che si stia facendo riferimento all’epoca di un’infanzia, un’infanzia le cui cose sono meravigliose, viste del suo interno, e malinconicamente banali quando viste da fuori.

Forse, l’aspetto più affascinante di questi racconti è proprio questo tono ambivalente della narrazione, in cui le stesse identiche cose appaiono insieme meravigliose e un po’ squallide, relegate in un allora temporale che non ci riguarda più, ma presentissime nel loro valore di fondo. Persino l’ironia (che, in fin dei conti, pervade un po’ tutto) è triste, qui; un po’ come a dire che non c’è redenzione nemmeno nel distacco ironico. Siamo comunque quelli lì, per quanto ci possiamo spacciare per altri, più intelligenti e moderni.

Edo Chieregato e Michelangelo Setola, “Dormire nel fango”, seconda di copertina e risvolto

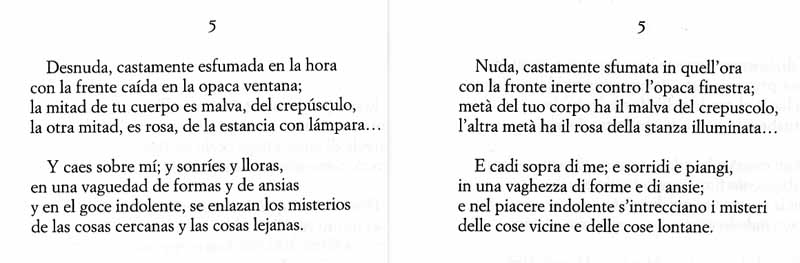

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sulla poesia che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Il linguaggio della poesia

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

L’analisi di cinque opere del novecento (alcuni componimenti singoli, alcune opere più strutturate) vuole essere l’occasione non soltanto per osservare da vicino alcuni testi, attraverso gli strumenti dell’analisi, ma anche per utilizzarli come esempi di altrettanti modi di costruire il poetico.

L’uso della parola, delle figure retoriche, del metro e del ritmo, la costruzione o la distruzione della sintassi, il ruolo delle sonorità, il rapporto con la tradizione, la costruzione del discorso ed eventualmente del racconto: sono tutti elementi, questi, che devono essere affrontati, inquadrati nel loro ruolo testuale e nel contesto storico che li genera.

Comprendere un componimento poetico non consiste solo nel comprenderne il senso, talvolta persino non consiste affatto nel comprenderne il senso, se non in un modo estremamente trasversale. La ricerca del senso è solo uno (magari spesso – ma non sempre – il principale) dei modi in cui un componimento poetico ci induce a seguire un percorso tensivo, e solo attraverso questa esperienza può avvenire una reale comprensione. Della poesia non si dà riassunto, e nessuna spiegazione critica risolve interamente un testo poetico.

Gli autori che abbiamo scelto per questa prima serie di incontri costruiscono questo percorso tensivo in maniera molto differente tra loro. Quello che cercheremo di fare, volta per volta, sarà cercare di comprendere la loro specifica modalità costruttiva, il gioco dei sensi e dei suoni, e anche delle forme visive sulla pagina bianca.

Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alla poesia. Non richiede competenze precedenti, se non una qualche familiarità con la lettura dei poeti. Non è però un corso di base: la sua pretesa è quella di dire cose diverse dal solito in forma semplice.

Eventuali edizioni future affronteranno altri autori.

Temi degli incontri: 15 febbraio: Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, da Canti Orfici; 1 marzo: Amelia Rosselli, La libellula; 22 marzo: Giuliano Mesa, Tiresia; 12 aprile: Milo De Angelis, Tema dell’addio; 10 maggio: Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Lamento per Ignacio Sánchez Mejías).

Daniele Barbieri è poeta e autore di diversi testi sulla poesia: la raccolta La nostra vita, e altro (Campanotto 2004); i saggi Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004) e Il linguaggio della poesia (Bompiani 2011); il volume sulla poesia dell’antologia scolastica per il biennio delle scuole superiori Segnalibro (Bompiani Scuola 2006); vari articoli su riviste specializzate.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 21.15 alle 23.15. Il costo per cinque incontri è di 100€. Per informazioni e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato. Il corso si terrà a condizione che sia raggiunto un numero minimo di partecipanti.

—————————————————————————

P.S. Con questa cadenza, il corso è rivolto inevitabilmente ai soli bolognesi e dintorni. Se ci fosse pubblico interessato, lo si potrebbe però replicare, per esempio intorno a metà aprile, concentrato in un solo fine settimana (sabato pomeriggio e domenica) in modo da facilitare chi vive altrove e verrebbe apposta (approfittando dell’occasione per un fine settimana bolognese). Se c’è qualcuno interessato a questa seconda possibilità, me lo può segnalare? Se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti, si fa.

Vasco Brondi e Andea Bruno, “Come le strisce che lasciano gli aerei”, pp. 54-55 Adesso che Andrea Bruno è stato consacrato come autore anche dalla storiona del fumetto italiano curata da Matteo Stefanelli e Gianni Bono (Fumetto! 150 anni di storie italiane, Rizzoli Lizard) posso permettermi di dirglielo, senza fargli troppo danno. D’altra parte, qualche critica negativa bisogna pure che qualcuno la faccia.

Intanto, che Bruno sappia disegnare è del tutto fuori discussione. Ma vale la pena di prenderla un po’ più alla lunga, e partire da Stefano Ricci, con il quale Bruno ha collaborato qualche anno fa.

Ricci è un illustratore di grande talento. Le sue immagini sono struggenti, ma soprattutto profonde, di una profondità di senso che ti costringe a guardarle a lungo, alla ricerca sempre di qualcos’altro. Non si può chiedere di più a un’illustrazione. Se Ricci fosse un pittore, sarebbe, credo, un pittore altrettanto bravo: in questo, illustrazione e pittura sono simili, funzionano abbastanza allo stesso modo.

Ma Ricci, oltre a fare illustrazioni, ha fatto fumetti. E qui nasce il problema. Prendete queste immagini profondissime, che non vi permettono di distogliere lo sguardo, e mettetele in sequenza, in una sequenza che deve costruire un senso, magari un racconto, e che è, nel suo complesso, più importante delle singole immagini che la compongono (perché questo è il fumetto, sennò si fa altro). Se ciascuna immagine vi cattura troppo, la sequenza non funziona, non scorre, non vive; in definitiva non esiste.

Non che non si possa giocare sulla complessità delle singole immagini. Ci sono autori (Toppi, Mattotti, Muñoz…) che lo sanno fare benissimo; ma si vede anche che lavorano diversamente quando fanno illustrazioni da quando fanno fumetti. C’è probabilmente un limite oltre il quale non si può andare; oppure bisogna lasciare al lettore la possibilità di uscire dalla singola immagine, di prendere quello che può capire con uno sguardo relativamente veloce e proseguire, per poi magari tornare a guardare meglio alla lettura successiva…

Il problema dei fumetti di Ricci è che questa via di uscita non c’è, e le singole immagini ti tengono lì, splendide e immobili. La storia, di conseguenza, non respira; ugualmente non c’è.

Bruno non è caduto del tutto nella trappola del suo maestro. Le storie disegnate da lui scorrono, si lasciano leggere, ci sono. Ma il demone dell’illustratore lavora lo stesso.

Guardiamo le pagine del suo ultimo lavoro, sui testi di Vasco Brondi, Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino 2012). Storia delicata, triste, sporca, notturna, direi adattissima alle corde di Bruno. E guardiamo le macchie.

Le macchie sono il tratto distintivo dello stile di Andrea Bruno, nere nelle sue storie precedenti, qui in una fascinosa tricromia. Le macchie permettono a Bruno di lavorare sulla composizione, equilibrandola, dinamicizzandola, insomma rendendola visivamente interessante e insieme sporca, malsana, un po’ (parecchio) angosciosa. Se si trattasse di dipinti o illustrazioni, andrebbe benissimo. Bruno è un ottimo illustratore.

Il problema è che quella che abbiamo sotto gli occhi è una storia a fumetti, il cui scopo non è solo di costruire belle immagini, ma di raccontare per immagini. Nell’economia complessiva della storia disegnata da Bruno, dopo un po’ di pagine piene di macchie, viene spontaneo interpretarle come parte del rappresentato, non solo della rappresentazione; ma siccome non è possibile che il mondo rappresentato sia insanguinato o sporco sino a quel punto, l’unica spiegazione accettabile è che questa imposizione stilistica che è troppo forte per passare inosservata, e a cui non ci si abitua, non sia che l’espressione della personalità dell’autore.

Per cercare di spiegarmi con una metafora, è come se, nel raccontarmi una storia, chi la racconta producesse anche, al tempo stesso un lungo grido roco e disarticolato, che mi rende difficile capire le parole. Certo, il grido serve per dare drammaticità alla storia, anche attraverso la sua minore immediatezza di comprensione. Ma se il grido resta sempre uguale a se stesso, o si modula secondo logiche indipendenti da quelle della storia, l’impressione che riceveremo sarà di qualcosa di staccato e artificiosamente appiccicato alla storia – quand’anche si trattasse di una storia altrettanto angosciosa, e adeguata al grido.

Ecco, insomma: le macchie di Andrea Bruno a me fanno l’effetto di questo grido rauco, sporco, irregolare, magari pure interessante di per sé (ma di per sé dura troppo), che arriva insieme alla storia raccontata, senza legame con lei. Insomma, un estetismo. L’estetismo dell’artista che deve imporre il proprio stile (ovvero la propria personalità) a tutto quello che racconta. Ma non lo sa fare bene, ed è per questo riconoscibile come estetismo. Lo stile di un maestro emerge dall’opera, in modo che il racconto stesso, alla fine, ci possa apparire come un rauco grido di angoscia. Se lo stile si impone così tanto, dopo un po’ al lettore sembra di leggere sempre la stessa cosa, non importa quello che viene davvero raccontato sulla pagina. E questa sensazione non è sbagliata, in fin dei conti.

Io credo che Bruno, proprio in nome delle sue evidenti qualità, dovrebbe cercare di raccontare un po’ meno se stesso e un po’ più il mondo, certo attraverso se stesso, perché non c’è altro modo di farlo, ma tenendosi un po’ più indietro, un po’ più nascosto.

Questo post vuole solo segnalare una recensione al mio libro Maestri del fumetto.

Perché non faccio questa segnalazione nell’apposita rubrica qui a fianco “Cosa mi piace”? Be’, perché si tratta di una recensione speciale, fatta da Daniele Barbieri a Daniele Barbieri – solo che uno dei due non sono io (credo).

Eccola qui, dal Blog di Daniele Barbieri:

Le nuvolette dell’omonim(i)o…

Pogo, di Walt Kelly Raramente guardiamo le parole. Tutto il processo di scrittura è mirato a far sì che le leggiamo, non che le guardiamo. E leggere vuol dire passare oltre, cioè passare direttamente dalla parola scritta al suo suono o, ancora più spesso, da otto o nove secoli a questa parte, al suo senso.

La forma grafica della parola è quindi presente, ma apparentemente ignorata, perché l’attenzione del lettore è concentrata altrove, sul senso, o al massimo (ma già raramente) sul suono evocato. Eppure, proprio per questo, quella forma grafica può agire indisturbata sul lettore, trasmettendogli una gran quantità di senso senza che la sua attenzione, concentrata altrove, possa valutare o filtrare. Non si tratta solo (ma certo anche) di maggiore o minore facilità di lettura (in termini cioè di leggibilità ottica); però anche questo ha il suo peso: rendere, per esempio, otticamente faticosa la lettura di un testo verbale significa associare a quella lettura un senso di fatica e fastidio – e non è detto che il lettore sia capace di dissociare questo senso da quelli trasmessi dalle parole. Al di là della leggibilità, poi, la scelta del carattere, tipografico o calligrafico, è qualcosa che caratterizza inevitabilmente il testo scritto, anche al di là della convenzionale irrilevanza che gli attribuiamo, abituati come siamo a vedere le medesime parole potenzialmente stampate in forme editoriali diverse.

Quando dalla scrittura autonoma si passa alla problematica della scrittura all’interno del fumetto, la questione diventa evidentemente ancora più rilevante. Ho avuto occasione di sostenere che i fumetti, nel loro complesso, si leggono (cioè, non si guardano), tuttavia ho anche sempre spiegato che questa lettura (che è tale, perché il fumetto è un linguaggio sequenziale, che mira a raccontare una storia) non si può basare sull’oblio del guardare, come quella del romanzo puramente verbale, perché si tratta di una lettura che ha alla sua base proprio il guardare, e le sue regole. In altre parole, il lettore di fumetti, a differenza di quello di sequenze verbali, non può mai trascurare le forme grafiche, perché la base del racconto è esattamente quella, e il processo di interpretazione di base è sin dall’inizio più complesso di quello, convenzionalizzato, della parola.

Saper guardare i fumetti, per poterli leggere, vuol dire non limitarsi a vedere le immagini come riproduzioni di scene del mondo reale, ma a capire la loro natura specifica di forme grafiche, cioè forme disegnate.

Tra queste forme disegnate ci sono quelle del lettering, figura tra le altre in un contesto che chiede di essere guardato. Per questo motivo, la questione del lettering del fumetto è più diretta, più facilmente comprensibile, più immediata per il pubblico, della questione del lettering in generale, cioè delle scelte tipografiche della stampa.

Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione. Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione.

Il titolo non deve trarre troppo in inganno. Delle circa 200 pagine che compongono il volume, le seconde 100 sono davvero un prezioso manuale per chi voglia cimentarsi con il lettering del fumetto, sia a mano che informatizzato, con i vantaggi e gli svantaggi, le possibilità e le difficoltà dell’uno e dell’altro approccio. Ma le prime 100 sono di grande interesse anche per chi desideri soltanto comprendere un aspetto così importante e così marginalizzato del fumetto.

Avete mai pensato, per esempio, all’importanza della posizione del balloon rispetto alle figure in una vignetta e nella sequenza di una tavola? O alla forma di balloon e didascalie? O all’importanza dell’ingombro del testo scritto all’interno del balloon? Sembrano questioni da tecnici, ma quando Ficarra ve le spiega, e ve ne mostra lì le diverse possibilità, capite immediatamente non solo che ci sono forme corrette ed errori, ma anche che, nell’ambito di ciò che è di principio giusto, ci sono anche forme più o meno adatte a quello specifico contesto grafico, e non esiste una correttezza a priori, perché posizione e forma del lettering qualificano ciò che vedete non meno delle figure che le accompagnano.

Se non avete ambizioni di letterista, le prime 100 pagine del libro sono comunque una ragione sufficiente per leggerlo (fosse solo per la grande abbondanza di esempi analizzati). Tuttavia, una scorsa veloce alle successive 100 permette anche di capire che informatizzazione del lettering non vuol dire necessariamente prodotti più uniformati e meno curati. Certo, il computer e i suoi programmi ci aiutano a risparmiare lavoro, e questo non è poco. Tuttavia, quando si fanno le cose per bene, ci permettono anche di ottenere risultati che a mano sarebbe difficile ottenere, mantenendo la varietà e l’efficacia necessarie.

In altre parole, la puntigliosità didattica (e chiarezza esplicativa) di Ficarra ci fa capire che il computer non è che uno strumento, e che la qualità del risultato dipende da come lo utilizziamo. Con il computer possiamo utilizzare l’orrido Comic Sans, e distruggere la qualità visiva di qualsiasi fumetto; ma possiamo anche ottenere i raffinati risultati di Manuele Fior o di David Mazzucchelli. Dipende solo da noi.

Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro Renato Giovannoli è un carissimo amico; lo è sin da quando, il primo anno di università, seguivamo insieme le lezioni di Eco. Gli ho sempre invidiato una certa irriverenza intellettuale, e una decisa originalità nell’inventarsi i temi su cui lavorare. Dal 1982 l’ho invidiato ancora di più, perché aveva pubblicato un libro non solo assai bello, ma anche originalissimo come argomento: La scienza della fantascienza, un’indagine, brillante ma serratissima, sull’immagine della scienza che emerge nei romanzi di fantascienza. Ho smesso di essere invidioso solo nove anni dopo, quando ho pubblicato anch’io qualcosa che mi sembrava altrettanto degno, I linguaggi del fumetto.

Ci siamo persi di vista per qualche anno. Poi Renato mi contattò per chiedermi alcune informazioni sull’X-9 di Alex Raymond e Dashiell Hammett, per un libro che stava scrivendo sul poliziesco. Il libro è poi uscito nel 2007 per le edizioni Medusa, ed è Elementare Wittgenstein. Filosofia del racconto poliziesco. Cosa vuol dire fare una filosofia del racconto poliziesco? Vuol dire rendersi conto che il genere poliziesco è una grande metafora delle teorie della conoscenza e dell’indagine, e poi cercarne le radici – magari appoggiandosi alla divertente scoperta che Wittgenstein era un appassionato lettore di polizieschi, ma non quelli deduttivi alla Sherlock Holmes, bensì gli americanissimi hard boiled stile Hammett. Potremmo forse dire che, in qualche modo, Giovannoli ci mostra che la filosofia, anzi l’epistemologia e la logica stanno al poliziesco come la scienza sta alla fantascienza. Ma anche se non foste interessati alla filosofia e vi interessasse solo il poliziesco, varrebbe comunque la pena di leggerlo, questo libro, anche solo per la finissima analisi delle differenze tra le diverse varietà e sottogeneri, e le modalità investigative dei vari Holmes, Wolfe, Marlowe, Brown, Murple…

Il vampiro innominato (sempre Medusa, 2008) è un brillante e paradossale (ma non troppo) tentativo di mostrare i rapporti tra I promessi sposi e Dracula. Non racconterò qui quali siano questi rapporti (così avete un motivo in più per comperare il libro). Alcuni sono poco più di un divertissement intellettuale. Ma altri sono davvero seri, e ci inducono a una lettura molto più gotica del nostro romanzo nazionale di quanto a scuola ci sia mai stato insegnato.

Jolly Roger. Le bandiere dei pirati (Medusa, 2011) è un altro bel libro che parla proprio di quello che è annunciato nel titolo, e ci trasporta in una minuziosa indagine sulle tradizioni piratesche e sull’immaginario che le circonda, nella storia e nella letteratura. Un altro libro da leggere, insomma.

Ma il motivo per cui parlo qui di Giovannoli è un altro. Qualche tempo fa Renato mi aveva già regalato un fascicoletto pubblicato dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù, di cui lui era il curatore, e che raccoglieva due racconti scritti e illustrati da Antonio Rubino: Fiabe del Duemila scritte nel Millenovecento. Rubino le aveva scritte nel 1933, insieme a molte altre, ed erano, all’epoca, uscite solo su rivista. La piccola pubblicazione svizzera testimoniava l’inizio di un lavoro che Renato stava svolgendo, e che ha avuto conclusione con il volume più recente, curato sempre da lui: Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro in stile Novecento (Stampa Alternativa 2012).

Sono sedici divertenti racconti per ragazzi e non solo (sino a oggi inediti in volume), seguiti da un bella appendice storica e filologica, che mostrano un aspetto del proteiforme Rubino che va ben al di là delle sue (straordinarie) doti di illustratore e fumettista – e ci mostrano insieme, con pervasiva ironia, quale potesse essere l’immaginario del futuro diffuso in quegli anni.

Ancora la fantascienza, insomma – ma in tutt’altro modo, e in tutt’altro mondo. Quanto a invenzioni bizzarre e originalità degli argomenti, Giovannoli e Rubino hanno ben poco reciprocamente da invidiarsi.

Lorenzo Mattotti, Huck Finn. pag.99 Era il 1978, quando il 24enne Lorenzo Mattotti pubblicava per le edizioni Ottaviano il suo secondo lavoro consistente, Le avventure di Huckleberry Finn, da Mark Twain (il primo era stato, poco prima Alice Brum Brum, con Jerry Kramsky, sempre per Ottaviano). L’avventura di Valvoline, con le sue tensioni moderniste e futuriste, sarebbe iniziata solo qualche anno dopo. Al momento, dopo precedenti ricerche nel campo del grottesco, il giovane Mattotti si doveva confrontare col tema del realismo, e con un classico dei classici del realismo americano.

Eppure, per quanto Huck Finn sia davvero un romanzo realista, è anche un romanzo di avventure, e il contesto in cui si svolgono i fatti è quello di una quotidianità di campagna (non meno violenta e pericolosa per questo) in cui la dimensione avventurosa assume inevitabilmente una connotazione grottesca. Ed è su questo, quindi, che Mattotti finisce per giocare, costruendo un’iperbole della realtà che rimane sì realisticamente espressiva, ma caricando tutto.

Rispetto alla liricità delle storie che produrrà qualche anno più avanti (Fuochi, indubbiamente, ma anche il più grottesco Spartaco), qui certo Mattotti è ancora un po’ immaturo. Si sta provando con il disegno; è già bravissimo; ha già uno stile estremamente personale (anche se gli influssi di Oski e di Muñoz si vedono abbastanza) – ma negli anni successivi cambierà moltissimo, si inventerà davvero tutto un altro mondo grafico. Quello che chi conosce i lavori maturi di Mattotti riconoscerà in queste pagine è l’andamento di certe curve espressive (quello, poi, de La linea fragile, per capirci), ma anche una certa passione per i neri un po’ tempestosi (quelli, poi, delle illustrazioni di Hänsel e Gretel, per intenderci).

Detto questo, l’Huck Finn del giovane Mattotti (sui testi di Antonio Tettamanti) è già un’opera molto bella, leggibile con grande piacere anche a prescindere dal futuro del suo autore. L’ha ripubblicata Orecchio Acerbo (insieme con Coconino), in una bella edizione orizzontale, grazie alla riscoperta che l’autore ha fatto del suo stesso lavoro quando una brava colorista, Céline Puthier, gli ha mostrato quanto una buona (e discreta) colorazione potesse ridare vita, e profondità, ai suoi disegni. È un colore piatto e poco invasivo, spesso monocromo (e comunque sempre con una bassa gamma di tinte), che rispetta in maniera sostanziale il disegno di Mattotti – però dà vita allo spazio, agli spessori, alle distanze…

Ho tirato fuori la mia vecchia copia delle Edizioni Ottaviano, quella del ’78, con la carta un po’ ingiallita. Era già un bell’oggetto. Ma questo forse è meglio. Più grande, bella carta, bei neri, bei colori. Da mangiare, quasi.

Ah; me ne ero dimenticato. Ma mi è tornato a mente appena l’ho visto: a pagina 99 (quella che ho messo qui sopra) ci sono due buffi personaggi con la barba che passano, discutendo tra loro. Sono José Muñoz e Carlos Sampayo, in un sentito (e parodistico) omaggio.

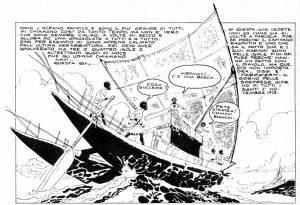

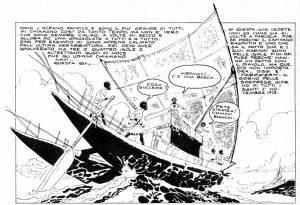

Hugo Pratt, Una Ballata del mare salato, la prima vignetta Venerdì, il 14, ho fatto la prima lezione del mio corso. C’è ancora qualche posto, anche per chi volesse inserirsi dal 18 gennaio.

Ho parlato, come previsto, di Hugo Pratt e della sua Ballata del mare salato. Mi pare di avere rispettato le promesse che avevo fatto in questo post qui. Mi pare che il mio pubblico sia uscito piuttosto soddisfatto. Io lo ero, perché mi pare di aver detto delle cose interessanti.

Unico neo, ho dimenticato di registrare la lezione, come avevo mezzo promesso a qualcuno su Facebook, a vantaggio almeno parziale di chi non può partecipare. Mi dispiace. La concitazione della preparazione mi ha fatto dimenticare, al momento, di questo dettaglio. Dalla prossima volta, se il pubblico non ha niente in contrario, cercherò di ricordarmi.

La prossima volta sarà la volta di Frank Miller, quando era davvero grande: The Dark Knight Returns, il 18 gennaio. Il 25 gennaio analizzeremo una storia dalla serie Nel bar, di José Muñoz e Carlo Sampayo, “Quelli che”; il primo febbraio faremo un grande e fondamentale salto indietro nel tempo, sino a Winsor McCay e al suo indimenticabile Little Nemo; l’8 febbraio chiuderemo il primo modulo con Andrea Pazienza, leggendo una storiella comica (“Cucù al salamone”) e una no, la prima storia di Zanardi, “Giallo scolastico”.

Il resto del programma è qui. Se vi interessa, scrivetemi a guardareleggere@gmail.com.

Tanino Liberatore, Frigidaire n.1, quarta di copertina Ultimo degli autori che compaiono sul numero 1 di Frigidaire (dopo Tamburini, Pazienza, Scozzari e Mattioli) è Tanino Liberatore. Vi appare con una serie di illustrazioni coordinate (quasi una storia, nel loro insieme), una puntata di RanXerox su testi di Tamburini, e la quarta di copertina che vedete qui sopra (l’integrale di RanXerox è appena stata pubblicata, tra l’altro, dalle Edizioni Comicon).

Liberatore è forse il meno intellettuale e certamente il meno ideologico del gruppo. Ma ha una mano grafica da grande virtuoso e una straordinaria capacità di rappresentare ciò che disturba. Del gruppo è probabilmente il più lontano dal considerarsi parte di un’avanguardia. Sesso e violenza sembrano i suoi temi preferiti.

Ma l’iperrealismo delle sue carni finisce per essere davvero disturbante, e il suo erotismo assume una dimensione che fa quasi paura, più paura comunque della barocca violenza agita dai suoi personaggi, troppo estrema per essere credibile, troppo palesemente non credibile per voler fare paura. È semmai una violenza che ha aspetti ridicoli, ed è piuttosto questo a fare paura, cioè che si possa arrivare a riderne.

A prima vista, il sarcasmo delle carni martoriate di Liberatore sembra fratello del sarcasmo di Scozzari, nichilista e devastante. Ma ciò che viene disegnato da Liberatore resta troppo sensuale, comunque troppo erotico per potersene sbarazzare come semplice provocazione. L’appeal erotico continua a funzionare, i corpi e le carni chiedono di farsi guardare: non c’è una ridicola squisitezza al centro del discorso, qui, ma un iperrealismo muscolare di pose provocanti, una bellezza alla Mapplethorpe – accostata al male, al dolore vissuto, alla cicatrice orribile, al sadismo.

Le immagini di Liberatore pretendano di farsi guardare mentre invitano a distogliere lo sguardo. In questa ambivalenza si resta invischiati. Dov’è il messaggio politico, in tutto questo? È solo nella dimensione personale, nelle pulsioni elementari, e nella violenza che ne deriva. Non è l’estetismo dell’avanguardia quello che muove Liberatore, ma è comunque un estetismo, un compiacimento dell’ambiguità della carne e del vivere in un mondo che subisce la violenza.

Anche Liberatore, anzi, per certi versi soprattutto Liberatore, con i suoi eccessi, è il testimone della propria epoca e dell’ambiente culturale e sociale di Frigidaire. Non è un caso che RanXerox, il personaggio creato da Tamburini, spicchi il balzo proprio quando inizia a disegnarlo lui. L’eros e il male di Liberatore sono davvero quelli che incarnano, portandolo all’eccesso, il sentire diffuso nei lettori di Frigidaire, la sensazione che non ci sia rimasto più niente da fare, politicamente parlando, se non compiacersi della propria diversità, e vivere di quella.

Hugo Pratt, Una Ballata del mare salato, la prima vignetta Il 14 dicembre parte il mio corso privato/pubblico (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione è dedicata a Una ballata del mare salato, di Hugo Pratt.

È un testo prototipico, uno di quei testi di cui è difficile parlare perché definiscono una norma, e sono poi gli altri testi a definirsi per il modo in cui assomigliano o si differenziano dal prototipo. Insomma è un classico talmente classico che è difficile trovarne altri.

Che cosa ne diremo? Ci sarà, doverosamente, una piccola introduzione storica: quando dove e perché, sia nella carriera di Pratt che nella situazione italiana. Non è il centro del discorso, ma va fatto.

Poi, vorrei esplorare una serie di aspetti:

– il tratto, ovvero le ragioni dell’efficacia di questo bianco-nero così marcato, privo di sfumature e retini;

– inquadrature e montaggio, ovvero il rapporto con il cinema;

– lo scorrimento del tempo, ovvero come si dipanano le scene e come si avvicendano;

– l’intreccio, ovvero come succede che una storia con aspetti così foillettoneschi (le coincidenze determinanti sono davvero troppe nella vicenda raccontata) riesca ad apparire ugualmente così intrigante e persino realistica, a volte;

– i temi, ovvero come il mare salato sia davvero il protagonista di questa storia, e Corto Maltese ancora soltanto un personaggio (per quanto certamente il più importante tra quelli umani).

Ce la farò, in due ore? Chi ci sarà, lo vedrà.

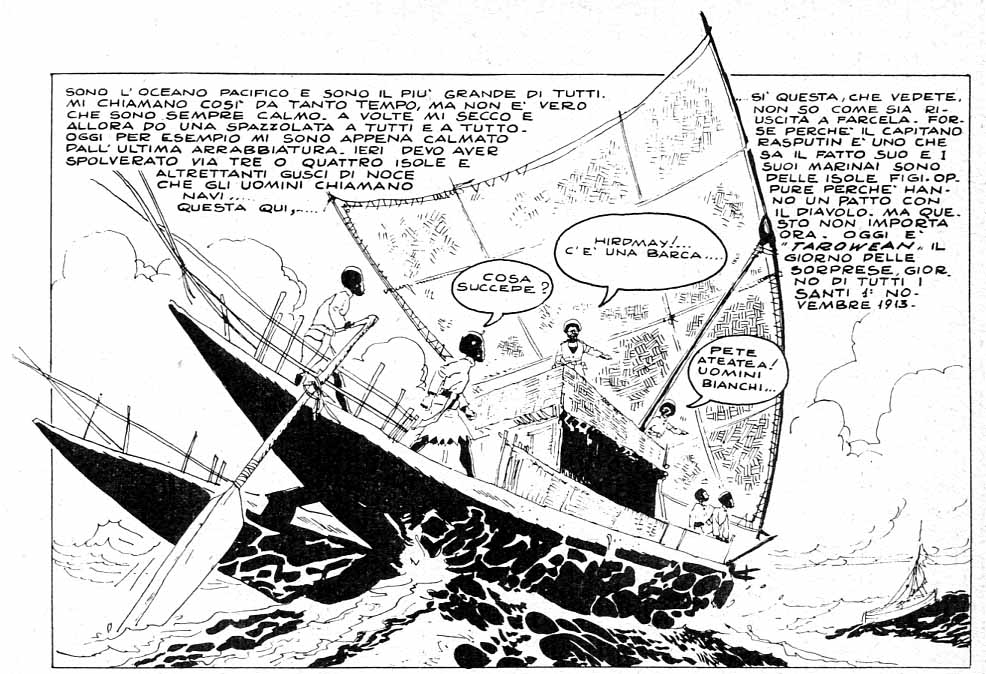

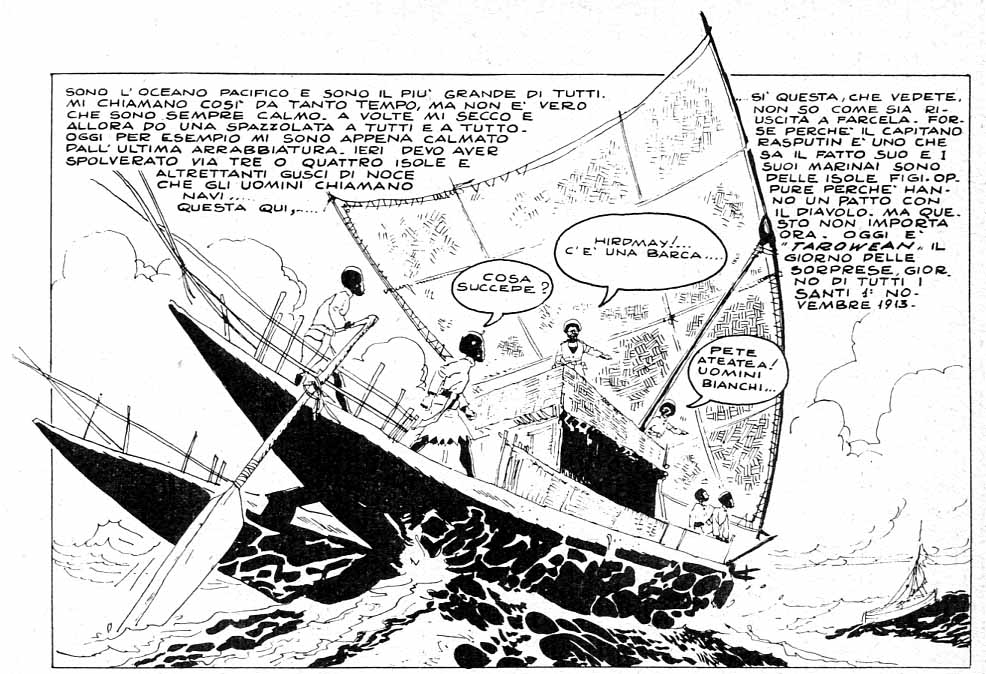

Massimo Mattioli, “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, da Frigidaire n.1 Proseguendo nello sfogliare le pagine del primo numero di Frigidaire, 1980, dopo Tamburini, Pazienza e Scozzari, incrociamo l’inizio della epica saga di “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, by Massimo Mattioli.

Ci troviamo in pieno hard boiled, proprio come nella riduzione scozzariana della Blue Dahlia di Chandler, solo che qui tutto è virato in parodia. L’ambientazione è quella fantascientifica da Humanoïdes, il tono del racconto hard boiled pure (si pensi a The Long Tomorrow di Moebius), ma anche Muñoz e Sampayo l’hanno reintrodotto nell’universo del fumetto qualche anno prima; il disegno echeggia l’underground americano. Mattioli si inserisce perfettamente nella tendenza complessiva del momento – salvo che, per età e anzianità lavorativa, un bel po’ di queste cose aveva iniziato a farle ancora prima degli altri, e questo, indubbiamente, gli dona un certo vantaggio.

Anche Mattioli, infatti, proprio come Scozzari, è oltre. Ma non c’è nessun nichilismo in lui, nessun sarcasmo amaro. Come Pazienza, e ancor più di lui, Mattioli sembra divertirsi moltissimo in quello che fa. Non a caso ha lavorato sino a quel momento (e lo farà per tutta la sua vita sino a oggi) soprattutto come autore per bambini, e di grandissimo successo. La prima cosa che i fumetti di Mattioli trasmettono ai suoi lettori, infatti, bambini o adulti che siano, è la sensazione che l’autore per primo si sia divertito moltissimo, e che stia giocando con gli elementi di una specie di meccano mediatico, con il quale si può costruire di tutto, e divertirsi con tutto – tanto è tutto finzione, tanto è tutto gioco.

Poi, il gioco, si sa, allude certamente al mondo reale; però intanto è gioco, appassionante e divertente.

Non c’è dubbio che a delineare i tratti di quella sorta di avanguardia che è stata Frigidaire abbia contribuito molto uno slogan che aveva molto successo in quegli anni, che diceva: “Una risata vi seppellirà”. Il male già era nato e vissuto programmaticamente su questo principio. In Frigidaire c’era di più, indubbiamente: ridere è importante, ma non basta. Frigidaire superava già quello che era ancora il limite del Male e di quello che sarebbero stati i giornali di satira da allora sino a oggi, da Tango e Cuore sino a Mamma e i nuovi Male: ridere va bene, ma se poi ci si ferma lì, non si va molto in là. Troppo spesso, poi, la risata rimane alla superficie delle cose, e si prende in giro il nemico politico confermando acriticamente se stessi e la propria posizione. È anche questo che ha permesso l’istituzionalizzazione della satira in Italia, e ha decretato la sua completa inoffensività.

I primi oggetti del ridicolo nelle storie di Frigidaire (di tutti gli autori di cui stiamo parlando in questi post) sono i lettori stessi della rivista, e i loro gusti e le loro passioni letterarie. In questo senso davvero Frigidaire non è stato un’avanguardia (pur restandola per altri versi) perché aveva attorno un ambiente culturale e sociale anche piuttosto ampio, che ci si riconosceva, e riusciva a ridere anche di sé attraverso le sue pagine. Movimentista più che avanguardista, proprio come Pazienza, è quindi anche Mattioli – pur se in maniera un po’ più intellettuale. A Mattioli piace strizzare l’occhio, citare, provocare attraverso gli accostamenti colti e volgari. Sconvolgerà tutti, un paio di anni dopo, con lo splatter porno dei personaggi alla Tom & Jerry di Squeak the Mouse, mettendo assieme, oculatamente e calcolatamente, ma con straordinaria energia inventiva e capacità di divertirsi e divertire, gli estremi opposti dell’ingenuità infantile e delle perversioni adulte.

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sul fumetto che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Maestri del fumetto

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

Per imparare a capire le sottigliezze di chi i fumetti li sa fare.

Per leggerli meglio, ma anche per farli meglio.

Il fumetto ha ormai raggiunto la sua piena maturità artistica. Molte graphic novel e anche diverse serie da edicola esibiscono livelli di alta complessità strutturale. Come con un romanzo, un film, un dipinto o un brano musicale di valore, la fruizione ingenua e appassionata è certamente del tutto lecita, ma spesso non è sufficiente a farci godere appieno di un’opera, perché non arriva a coglierne i livelli di senso più sottili.

Il corso di Daniele Barbieri vuole attraversare e insegnare ad attraversare autonomamente questi territori complessi e ricchi di significato e di stimoli. L’analisi di dieci testi esemplari del fumetto mondiale servirà da un lato a creare un piccolo quadro di storia del fumetto e dall’altro come occasione per approfondire le problematiche dello stile grafico e di quello narrativo. Dalle scelte di soggetto e sceneggiatura a quelle di impaginazione, inquadratura e montaggio, si imparerà a capire come si sviluppa il discorso del fumetto, per diventare lettori più attenti e, nel caso, autori più consapevoli.

Sono previsti al momento due moduli consecutivi di 5 incontri ciascuno. Ogni incontro si concentrerà su un’opera specifica, sulle sue peculiarità ma anche sul suo modo specifico di utilizzare principi generali del raccontare a fumetti.

Temi del primo modulo (14 dic.-8 feb.): 1. Hugo Pratt “Una ballata del mare salato”; 2. Frank Miller “The Dark Knight Returns”; 3. Muñoz-Sampayo “Nel Bar-Quelli che”; 4. Winsor McCay “Little Nemo”; 5. Andrea Pazienza “Cucù al salamone” e “Zanardi – Giallo scolastico”.

Temi del secondo modulo (15 feb.-22 mar.): 1. Alan Moore Frank Gibbons “Watchmen”; 2. Lorenzo Mattotti “Fuochi”; 3. Moebius “Arzack” e (con Jodorowsky) “L’Incal”; 4. Alex Raymond “Flash Gordon”; 5. Sergio Toppi “Sharaz-de” e le storie per Linus.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 18 alle 20, a partire dal 14 dicembre. Per informazioni sui costi e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato.

Se tuttavia ci sono posti disponibili, è possibile iscriversi anche a partire dalle lezioni successive.

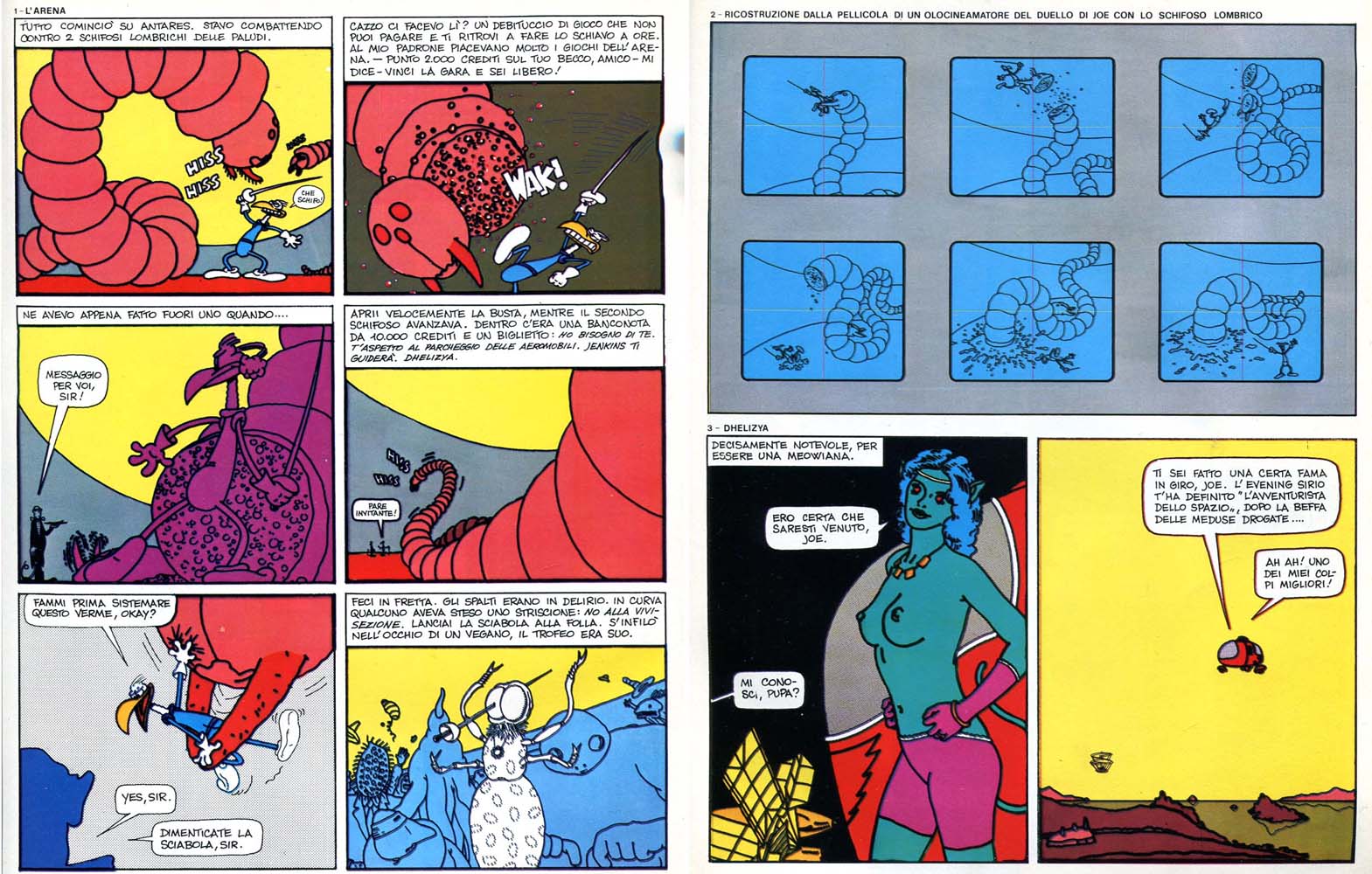

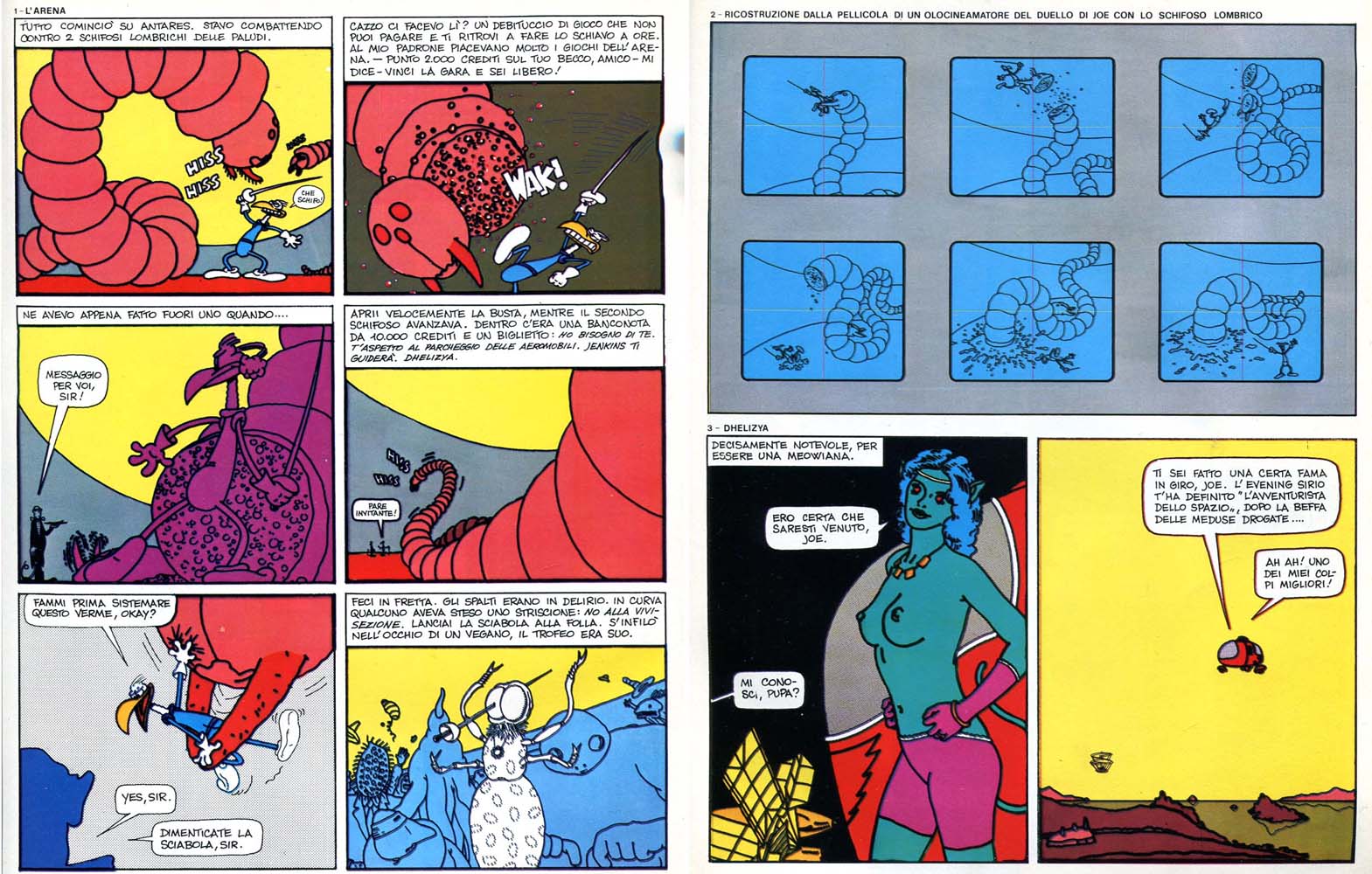

Filippo Scozzari, “Primo Carnera e la gara di squisitezza”, da Frigidaire n.1 Il terzo autore che appare nelle pagine del primo numero di Frigidaire, dopo Tamburini e Pazienza, è Filippo Scozzari. Scozzari è un po’ più anziano degli altri, e ha già avuto un ruolo, qualche anno prima, nello scatenare e e nel dare una prima direzione al genio ancora incerto di Pazienza, oltre che nell’organizzare e dirigere Cannibale. In questa specie di gioco delle parti che stiamo cercando di analizzare, attorno a un’avanguardia che non era proprio un’avanguardia, di cui Tamburini era in qualche modo l’ideologo e Paz il cane sciolto movimentista, Scozzari riveste un ruolo a sua volta cruciale.

Ci sono ben tre fumetti dovuti alla sua mano e alla sua penna, in queste pagine: una storia autoconclusiva (“Primo Carnera e la gara di squisitezza”), una meno significativa doppia pagina a colori intitolata “Secret agent man”, e il primo episodio di una versione a fumetti di The Blue Dahlia, di Raymond Chandler. Il protagonista della prima non è l’omonimo pugile, ma un’esteta di un’epoca che potrebbe essere la proiezione futurista e futuribile degli anni Venti, in cui appaiono in veste di personaggi Fritz Lang, Gabriele D’Annunzio e Tamara de Lempicka, tutti persi dietro al mito di una spasmodica squisitezza.

Scozzari sembra essere acutamente consapevole del rapporto tra Frigidaire e il futurismo, e sembra persino confermarlo, mettendo in scena personaggi che appartengono a quell’epoca e a quel contesto – ma al tempo stesso lo nega con violenza, annegando il tutto in un sarcasmo mortale. I bolidi (più belli, certamente, della Vittoria di Samotracia) di Carnera e della rivale vanno (come carburante) a citazioni squisite o a squisitezza orgasmica uterina, parodie estreme di un estetismo ipernarcisista intorno a cui sembra girare tutto, nel mondo raccontato.

Scozzari prende una trama collaudata (l’eroe viene sconfitto dalla rivale, ma poi sul finale scopre e rivela a tutti come sono andate davvero le cose, ed è evidentemente lui il vincitore effettivo) ma la riempie di valori paradossali. Quello che ne emerge è forse una qualche nostalgia per l’epoca di cui si racconta, ma soprattutto il sarcasmo devastante del modo in cui se ne parla. Se Tamburini incarnava lo spirito dell’avanguardia, e Pazienza quello dell’inafferrabile movimentista, spontaneo e improvvisatore, qui Scozzari arriva a incarnare l’altro corno del trovarsi dopo, cioè l’altro corno della post-avanguardia: il cinismo scettico, il sarcasmo amaro, senza redenzione e senza limiti. Forse Tamburini può ancora credere che la sua avanguardia potrà fare la rivoluzione (in verità pure lui è sufficientemente consapevole dei limiti della propria azione); forse Pazienza vive felicemente la propria felicità creativa e inventiva e il suo cavalcare con disinvoltura il flusso (ma poi finirà, qualche anno dopo, per scrivere Pompeo, e poi…); ma Scozzari è post-avanguardia per il suo nichilismo e la sua metafisica tristezza. È come se fosse colui che sa benissimo come andrà a finire, e che le avanguardie, in fin dei conti, non hanno combinato gran che nel mondo, e che il sarcasmo o la risata sono ciò che ci resta, in fin dei conti, specie se a denti stretti.

Nonostante questo, Scozzari non molla. Racconta che non ci crede, però continua non solo a stare al gioco, ma a proporlo e a gestirlo. La sua malinconia esistenziale si rispecchia in quella dei personaggi di Chandler. Lui è quello che lo sa che l’unica avanguardia possibile ormai è quella che non crede più nelle avanguardie. Frigidaire nasce in una contraddizione, che è anche la sua ricchezza, perché condivide e rispecchia la contraddizione in cui vivono i suoi lettori. Scozzari agisce da subito, da ancora prima che Frigidaire nascesse, nel centro organico di quella contraddizione, ben consapevole che ogni avanguardia, in qualche modo, puzza di estetismo, ma che dentro quella puzza, comunque, si sta vivendo, e ben al di là dell’estetismo stesso.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti