Chris Ware, Jimmy Corrigan Le osservazioni di Thierry Groensteen sono spesso preziose, e lo sono, almeno per me, perché mi stimolano ulteriori riflessioni. È stato proprio Groensteen ha farmi capire (al suo intervento al convegno La linea inquieta, 2004, poi raccolto nel volume omonimo da me curato) la natura del tragico nel fumetto, e in particolare la natura tragica dei fumetti di Ware. Ora, trovo sul blog Conversazioni sul fumetto la traduzione di un intervento di Groensteen ancora su Ware, sul tema della ripetizione e del cambio temporale.

Groensteen fa notare come in diversi casi nelle graphic novel di Ware i personaggi si assomiglino in maniera imbarazzante, specie se padri e figli. Sotto gli occhi di tutti è poi il suo frequente procedimento narrativo, consistente nel riprodurre un identico frammento di mondo (una stanza, una lampada, un’azione…) nella diversità della sua evoluzione storica, così che l’identità di visione enfatizzi le differenze, impossibili da non notare.

Ma se l’enfatizzazione delle differenza spiega (almeno in parte) la ripetizione degli ambienti e degli oggetti nel tempo, non spiega però la ripetizione dei volti tra personaggi diversi – come un padre e un figlio. In altre parole, Ware non è semplicemente un freddo minimalista.

Una risposta più convincente sta secondo me proprio in quella natura tragica di Ware che il medesimo Groensteen ha messo in evidenza nell’intervento del 2004. Io credo che la ripetizione sia un elemento chiave proprio di questa tragicità.

La tragedia dei personaggi di Ware non sta in una vita piena di dolore, bensì in un’incapacità a conquistare una vera differenza, un’incapacità a cambiare davvero la propria vita. Di questa incapacità, la ripetizione è il simbolo più immediatamente e ossessivamente evidente: le variazioni minime che l’identità delle inquadrature mette in evidenza sono infatti messe in evidenza proprio come variazioni minime, per nulla e in nessun caso sostanziali. Persino il nostro destino è dunque quello di riprodurre il destino di nostro padre, come se nulla mai potesse cambiare!

La tragedia sta dunque nella quotidianità stessa, nella ripetizione dei gesti, nel non poter sfuggire al ripetersi dell’identico. Ware è grandioso nel descrivere questo tipo di sentimenti – ma il mondo visto attraverso di lui è inevitabilmente gelido, distaccato, spogliato di emozioni: anche quelle che vengono di fatto raccontate finiscono per perdere il proprio valore, annullato dalla tragedia della ripetizione.

Chris Ware, da Quimby the Mouse

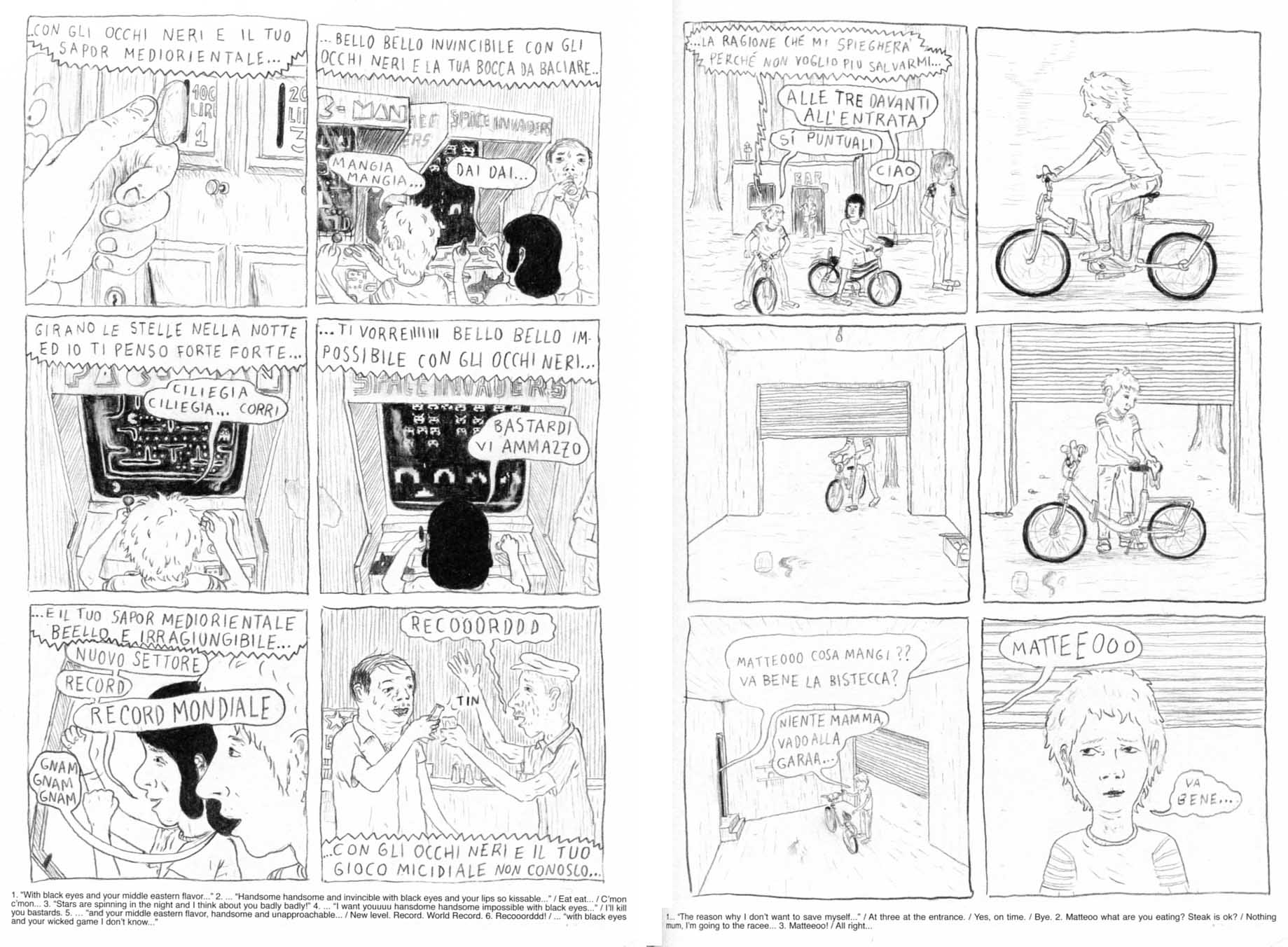

Francesca Ghermandi, Cronache dalla palude, pag. 16 Cronache dalla palude è un non-horror che fa il verso al fumetto autobiografico, mescolando la realtà e i deliri autobiografici di Silvia, una fumettista brutta e complessata, che vive una vita grottesca in un mondo assai più grottesco di lei. Naturalmente, tutta l’autobiografia è immaginata, e non ci sono relazioni tra la protagonista e l’autrice – se non quelle, forse, inevitabili in qualsiasi storia, e che permettevano a Flaubert di dire: “Madame Bovary c’est moi”.

Dunque, se il fumetto d’autore oggi è pervaso dall’autobiografia, vera o finzionale che sia, la Ghermandi ce ne mette in scena questa parodia assurda, un vero delirio di personaggi, di cui spesso non si capisce quanto siano reali e quanto inventati da Silvia. Non che importi molto, in realtà. Se c’è un filo narrativo, in questa graphic novel, non è certo quello a spingere avanti il lettore. Da questo punto di vista, la Ghermandi sembra aver studiato e rielaborato a proprio modo l’idea di Daniel Clowes di un romanzo (a fumetti) fatto di strisce, o tavole, semi-autonome, come in Ice Haven, o nel recente Wilson. Qui è tutto meno regolare e strutturato che nei lavori di Clowes, e si passa spesso senza soluzione di continuità dalle storie nella storia alla storia principale (o a quello che sembra esserlo).

Insomma, un delirio, o meglio, la parodia di un delirio. Da quando ha iniziato a disegnare, la caratteristica davvero inimitabile della Ghermandi è stata quella della deformazione verso il grottesco di forme grafiche già semplificate verso l’infantile, associate al contempo a una ancora più grottesca accumulazione di figure nello spazio, come in un incubo persistente ispirato ai cartoni animati. Ora, la deformazione è arrivata a coinvolgere anche il racconto. Si ha sempre il sospetto, infatti, leggendo Cronache dalla palude, di essere sul punto di trovare il bandolo della matassa, il filo narrativo che ci condurrà fuori dal guado – e invece in questa palude narrativa si resta sino alla fine, e anche dopo la fine.

Potremmo dire che il mondo in cui Silvia vive, vero o immaginato che sia, è un mondo terribile, brutto, stupido, atroce. Se la Ghermandi sta dipingendo, attraverso questo, il nostro mondo, l’immagine che implicitamente ne dà è in egual misura terribile, brutta, stupida, atroce. Ma poiché il suo testo è anche la parodia di un fumetto autobiografico, forse questo mondo così (ridicolmente) cupo si trova solo (o principalmente) nella testa degli artisti (fumettisti, pittori, scrittori o altri che siano), destinati a vederlo così. Naturalmente anche la Ghermandi stessa appartiene, e sa di appartenere, a questa medesima categoria.

Ride di se stessa, dunque? Be’, sì, anche, di sicuro. Ma altrettanto certamente non soltanto. Comunque sia, nel leggere queste sue pagine ci sentiamo tutti turbati, oppressi, senza scampo, e insieme ferocemente ridanciani. Erano versi di De André quelli che dicevano: “Ci sarà allegria / anche in agonia / col vino forte / resterà sul viso / l’ombra di un sorriso / tra le braccia della morte”.

Cronache dalla palude è il vino forte prodotto da Francesca Ghermandi.

Francesca Ghermandi, Cronache dalla palude, pag. 164

Charles Burns, Black Hole

Charles Burns abita stilisticamente un pericoloso interstizio tra l’horror e l’orrore. Dal lato di Scilla c’è l’horror, un genere letterario (cinematografico, fumettistico…) che ha i suoi stereotipi e i suoi passaggi obbligati, che ha prodotto capolavori e paccottiglia, ma che qualsiasi lettore ormai sa come affrontare, godendo di quel brividino, ridendo di quell’eccesso, ma comunque senza troppo coinvolgimento: tutto è davvero troppo irreale per crederci davvero. Dal lato di Cariddi c’è invece l’orrore, che è quel sentimento che proviamo davvero solo quando siamo davvero intimamente coinvolti, e non possiamo fare a meno di identificarci (se già non ne siamo la vittima).

Charles Burns non risiede, in verità, né presso Scilla né presso Cariddi. Sta invece lì, nel mezzo, oscillando pericolosamente ora verso un mostro ora verso l’altro. A volte quello che fa sembra horror, perché ne ritroviamo gli elementi, ma poi ci riconosciamo anche un’ironia troppo sottile, e un’angoscia troppo coinvolgente. A volte i suoi fumetti sembrano evocare l’orrore, ma poi non ci arrivano, e si fermano all’inquietudine, all’ansia del non capire quanto quello che vedo è realtà, quanto è sogno, quanto è delirio e quanto è metafora.

I suoi inchiostri sono magistrali, e determinanti per ottenere questo effetto oscillante: rendono le immagini oscure e pesanti, come nell’horror, ma sono poi troppo levigati e ossessivi per appartenergli. Sono gli inchiostri di uno sguardo lucido che osserva un abisso di orrore senza lasciarsi coinvolgere, ma con piena e sentita consapevolezza di quello che vede. Sono gli inchiostri iperrealistici, e insieme straniati, che corrispondono a racconti ugualmente iperrealistici e straniati, dove si rappresenta un mondo in cui non è il sonno bensì l’insonnia della ragione (e della quotidianità che ne consegue) a generare mostri. The American Way of Life, con il suo mito razionale e scientista, ha fatto figli, e sono i personaggi e le vicende messe in scena da Burns.

Se siete dalle parti di Parigi tra il 17 novembre e il 5 febbraio, fate un salto a Galerie Martel, e vedrete in diretta che cosa ne è di Tintin quando attraversa il sogno americano, in versione Burns.

Charles Burns, Black Hole

19 Ottobre 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, avanguardie, estetica, fumetto, lirica, poesia, poetiche, progetto, riduzione dell'io, sacro | Category: estetica, fumetto, poesia | Nel post di Andrea Inglese “Che genere di discorso” pubblicato su Nazione Indiana del 12 ottobre, e soprattutto nel dibattito da esso generato, si incontrano una serie di temi che mi impongono una riflessione: c’è la questione delle poetiche, ovvero delle dichiarazioni di intenti degli autori; c’è la questione del soggetto e c’è quella della lirica; e c’è la questione della leggibilità. Sono temi interessanti anche perché non riguardano solo il mondo della poesia e della prosa, che è quello di cui specificamente si discute in quella sede; investono piuttosto qualsiasi produzione o comunicazione di carattere estetico, da quelle che definiamo tradizionalmente “artistiche” sino a quelle di carattere esplicitamente funzionale, come la pubblicità.

Sulle poetiche, mi fa sorridere che Inglese, dopo un’evidente dichiarazione di poetica, ammetta nei commenti, in risposta a una mia obiezione, di non credere davvero sino in fondo alle dichiarazioni di poetica: “sono scettico rispetto alla nozione di poetica. O meglio, ho raggiunto una certa idea di cosa sia la poetica: un campo di proiezioni immaginarie sul proprio fare.” Mi fa sorridere perché l’ambiguità in cui, con questo, Inglese cade è probabilmente inevitabile oggi, per chiunque si cimenti con una produzione artistica, poetica, prosastica, filmica, pittorica o fumettistica che sia (o quant’altro). E credo che lo sia perché rispecchia un’analoga ambiguità presente oggi nella nozione di Arte.

Quando frequentavo l’università, ho fatto in tempo a seguire le lezioni di Luciano Anceschi, che ci parlava dell’estetica e delle poetiche, sottolineando il valore e l’importanza di queste ultime assai più della prima – che nella sua visione finiva per essere quella che lui chiamava, se ben ricordo, una “sistematica”, contrapposta al “sistema”, per esempio, di Adorno (che era, nell’anno in cui lo seguii, l’argomento del corso). Fu così che per il suo esame preparai una tesina (ma lo spessore non giustificherebbe il diminutivo) sulle poetiche dei Novissimi.

Con questo accento forte sull’importanza delle poetiche, ho dato per scontato per molto tempo, io come tanti, che si trattasse di un problema costitutivo della produzione artistica. E non c’è dubbio che per il Novecento lo sia: ma prima? Ci sono delle dichiarazioni di poetica precedenti al Manifesto del Futurismo che siano davvero tali? Qualcosa del genere indubbiamente c’è, perché spesso gli artisti hanno riflettuto sul proprio lavoro; tuttavia la mia sensazione è che manchi a quelle dichiarazioni quella dimensione programmatica che invece da Marinetti in poi diventa cruciale, e che rende le poetiche del Novecento assolutamente peculiari.

La mia sensazione è che la nascita delle poetiche (in senso novecentesco, di qui in poi) sia una conseguenza dell’affermarsi dell’idea di progetto, in campo comunicativo e in campo politico. Il progetto è ciò che permette di finalizzare una comunicazione, di decidere a priori quali scopi si vogliano raggiungere, e con quali mezzi ci si proponga di agire: è il mito che attraversa l’universo del design (che significa non solo disegno, ma anche progetto) dal Bauhaus a Ulm e oltre, ma è anche quello che chiaramente si ritrova nel programma di Marinetti. In questo senso le avanguardie sono chiaramente le figlie di una mentalità razionalistica e progettuale, che si distingue da quella del design industriale solo per la diversità degli scopi e degli strumenti specifici.

Se dovessimo valutare le opere delle avanguardie sulla base delle poetiche espresse, ovvero dei progetti dichiarati dai loro autori, la nostra valutazione sarebbe non molto diversa da quella che uno studio di valutazioni qualitative compie su una campagna pubblicitaria: è riuscita se (e solo se) ha raggiunto lo scopo che si proponeva. E con tutto questo non intendo affatto sminuire l’ideologia del progetto, che è la vera sostanziale novità del Novecento, trasversale dal marxismo sino ad Heidegger e all’esistenzialismo, dalla giocosità dadaista alle teorie sulla progettazione del software.

Tuttavia, di fatto, non è in questi termini che ci poniamo di fronte a quegli oggetti che definiamo opere d’arte, o, almeno, non è solo in questi termini. Esiste un modo tradizionale, antico, di sentire il bello come espressione di valori positivi condivisi dalla comunità, che precede la nozione stessa di Arte, la quale è una nozione moderna (ne ho parlato più a fondo in un post su Coomaraswamy). Secondo questo modo, l’Arte ha a che fare non con l’estetico, bensì con il sacro. Il Romanticismo, in epoca di positivismo imperante, cerca di recuperarne l’essenza attraverso l’intromissione del sentimento e del soggetto, perché la soggettività e l’interiorità gli appaiono come le uniche risposte possibili alla desacralizzazione che sta compiendo la scienza. Così si costruisce un’idea dell’Arte che poi il novecento insieme combatte e perpetua: che ha ragione di combattere perché si tratta di una perversione contingente, e che ha ragione di perpetuare perché spesso appare come l’unico legame rimasto con quella sacralità così essenziale – una sacralità che non è necessariamente religiosa, ma è semplicemente un senso mistico della comunità.

Esporre la propria poetica e insieme dichiarare che non ci si può credere davvero è dunque l’espressione di questa oscillazione tra un’Arte come progetto, che ci permette di liberarci dalle pastoie romantiche dell’esaltazione dell’io, e della lirica intesa in questo senso; e un’arte come sacralità, in cui la dimensione irrisolvibile del simbolo si lega a un senso collettivo che trascende a priori il soggetto, senza negarlo ma senza nemmeno porlo come mediazione irrinunciabile (come fanno i Romantici). Rinunciare alla poetica significherebbe rinunciare al dialogo con le espressioni artistiche del novecento; ma rinunciare al sacro significherebbe rinunciare a quello che sentiamo come Arte – e fare, del tutto legittimamente, e magari anche ottimamente, della comunicazione funzionale. Tuttavia, in questo modo si rinuncerebbe al dialogo con tutto quel mondo che noi sentiamo come Arte e che precede il novecento – a meno di considerarlo, del tutto legittimamente ma un po’ riduttivamente, anch’esso come comunicazione funzionale.

Tuttavia, perché la riduzione (anche parziale) dell’io deve coincidere con un aumento della complessità dell’opera e delle difficoltà di fruizione da parte del lettore/spettatore? Certo che l’opera difficile, oscura, attinge più facilmente alla dimensione del simbolico, ed è più facilmente distinguibile da quella della comunicazione funzionale tout court, specie se si intende svalutare quest’ultima come troppo compromessa con i mali del presente. Così, la scarsa leggibilità è certamente una scorciatoia per dichiararsi dalla parte del sacro, nonostante si continui a progettare la propria comunicazione. Un testo facilmente leggibile è più facilmente sussumibile – non c’è dubbio – alle logiche del consumo, che sono antitetiche a quelle del sacro. E senza progettazione non c’è avanguardia, sia nel senso storico, che nel senso più banale di gruppo organizzato attorno a uno scopo politico (magari anche solo politico-culturale).

Mi sembra che siamo di fronte a un bel nodo di contraddizioni, ben difficili – forse impossibili – da sciogliere. Eppure l’io, la lirica, la leggibilità, mi sembrano tutti temi-ponte, parole d’ordine su cui aggregare il dibattito, su cui organizzare la comunicazione che permette poi all’opera di essere conosciuta, avendo incuriosito qualcuno, e di essere letta, fruita. Un’opera che non viene fruita è come se non esistesse.

Voglio concludere facendo osservare che le cose non procedono allo stesso modo su tutti i fronti. Se nel campo della poesia e dintorni la ricerca verte sul come mettere un po’ da parte questo io troppo strabordante e imbarazzante, nel mondo del fumetto sembra invece essere proprio la ricerca dell’io e del suo intimismo a definire un percorso di rinnovamento, e di differenziazione dal passato. Il punto è che le forme non sono universalmente distribuite allo stesso modo, e quello che vale come novità in un campo può non valere affatto in un altro.

Pietro Scarnera, Diario di un addio, pag. 52

Dev’essere davvero difficile raccontare di un dolore grande e che dura degli anni, come può essere l’agonia, in coma, di un padre. È così difficile che tendiamo a perdonare, in apparenza, a chi affronta questi problemi, le sbrodolature drammatiche e le cadute di tono. Comprendiamo che di fronte a un dolore così grande, qualche vaneggiamento o vacillamento dell’autore è del tutto comprensibile. In segno di rispetto, perciò, taciamo, anche di fronte a noi stessi.

Ma alla lunga, gli errori narrativi e le lungaggini restano tali. Al doveroso rispetto si sostituisce la dimenticanza, che è un modo soffice e indiretto di dichiarare che qualcosa, narrativamente, non va. Alla fine, dunque, narrare un grande dolore può essere un modo per ottenere un facile apprezzamento alla breve (al di là delle motivazioni psicologiche che ci spingono a farlo anche indipendentemente da quello), però alla lunga non è meno difficile che raccontare qualsiasi altra cosa – anzi di più, perché la necessaria distanza critica dell’autore dai fatti di cui parla è qui difficilissima.

Insomma, più volte ho preferito non esprimermi rispetto a lavori con queste caratteristiche, perché una nota negativa sarebbe sembrata non rispettosa del dolore – o sarebbe stato troppo complicato distinguere e spiegare…

Per questo sono invece contento di aver voglia di dire due parole sul Diario di un addio, opera prima di Pietro Scarnera (lo pubblica Comma 22). È un libro raccontato sottotono, con uno stile che non dimostra in apparenza una particolare originalità, ma che padroneggia comunque molto bene certi modi di raccontare a fumetti che caratterizzano il presente.

Però forse il segreto sta proprio qui, in questo non volersi distinguere stilisticamente, in questa narrazione piana, con un disegno molto semplice, dove solo a fatica ci si accorge che narrazione e disegno sono invece studiati con estrema cura per evitare i toni più tragici, o quelli più patetici – mentre emerge bene una dimensione affettuosa da cui la tragedia (quella vera) viene fuori quasi naturalmente, senza spinte.

Non ci sono, qui, le divagazioni oniriche che rendono favolosa l’epilessia di David B. C’è solo un quotidiano e triste confrontarsi con l’immobilità del coma, raccontato e disegnato con sensibilità, con una bella scelta di momenti rilevanti, senza pesantezza, senza cadute di tono.

Perché raccontare queste cose a fumetti, invece che attraverso un solido e assai meglio riconosciuto romanzo? Certo, non c’è dubbio che si può fare l’una come l’altra cosa; ma le sfumature di registro del fumetto sono inevitabilmente diverse da quelle del romanzo. Nel fumetto è richiesta al racconto maggiore concisione, e una serie di effetti espressivi sono demandati al segno grafico e alla sua ripetizione. Nel fumetto di Scarnera anche il segno grafico è “ospedaliero”, come tutto; e, come tutto, sembra appartenere a una realtà separata. E l’ostensione degli oggetti e delle situazioni (anziché la descrizione che avremmo in un romanzo) crea un distacco, un’oggettivizzazione, che alla parola è molto più difficile ottenere.

Il racconto a fumetti ha sempre (almeno) due voci, quella del racconto (che ha un soggetto narrante alle spalle) e quella dell’immagine (che invece non ce l’ha). Certo, ambedue sono prodotte dall’autore (o dagli autori), ma l’effetto di coinvolgimento di un soggetto narrante è differente, e il raccontare a fumetti è il risultato della loro continua giustapposizione e combinazione. Un effetto naturalmente polifonico, insomma; qualcosa che il romanzo può sì ottenere, ma non con la stessa naturalezza.

Tornando a Scarnera: adesso aspettiamo al varco l’opera seconda.

————————————————————–

P.S. Se volete informazioni isulla mostra che Komikazen sta dedicando al libro di Scarnera, potete guardare questa pagina de Lo Spazio Bianco.

Gabriella Giandelli, Interiorae pag. 16 Mi viene da dire che la cosa più bella dell’ultimo lavoro di Gabriella Giandelli sono le sue immagini dei palazzi di Milano. I palazzi sono quelli brutti, squallidi, anonimi, che pullulano non solo nel capoluogo lombardo, ma che lì hanno uno squallore ancora più ottenebrante che altrove. Lo dico proprio perché io davvero non sono un amante di quel tipo di squallore, e quelle zone di Milano mi mettono tristezza, depressione, angoscia. Tuttavia, quando li disegna la Giandelli, persino i palazzi milanesi sono belli.

Eppure non sono la cosa più bella di Interiorae, che, dopo alcuni album parziali, esce adesso finalmente nella sua completezza da Coconino. C’è ancora di meglio in quelle pagine; e i palazzi ne sono comunque una buona metafora. Se non le raccontasse la Giandelli, forse le storie che si agitano nelle interiora di uno di questi palazzi sarebbero brutte, squallide, tristi, angosciose, depressive proprio come il palazzo che le ospita. E invece appaiono, in questo libro, solo meravigliosamente, struggentemente malinconiche.

Persino il babau buzzatiano che si nasconde nelle viscere del palazzo, e vive dei sogni dei suoi abitanti, è diventato buono, come tutti.

Sarà il disegno, sarà il modo di raccontare, ma tutti i personaggi di questo libro appaiono buoni, in qualche modo dei miti soverchiati dal male di vivere. Eppure si intuisce che li si potrebbe raccontare anche in un altro modo, enfatizzando i loro aspetti negativi, perversi, cattivi – quello che fa, per esempio, nei suoi lavori, un Riccardo Mannelli, uno straordinario disegnatore del male, nei cui disegni tutto – ma davvero tutto – è perverso, e niente si salva.

La Giandelli, al contrario, sembra salvare tutto – e in questo sta la meraviglia del suo raccontare. Sarà il suo disegno vagamente bambineggiante, un po’ tendente a una straniante piattezza decorativa, dove imperversano i toni pastello. Ma non è il rosolio della vecchia zia, di buon sapore ma sempre troppo dolce. Qui l’amarezza serpeggia, e verrebbe fuori pesantemente se non ci fosse questo romorio continuo delle forme morbide, dei colori sfumati, del racconto sognante. E se non ci fosse questo Harvey affettuoso, che guarda e commenta, e si prende cura del babau buzzatiano nascosto.

È una storia gentile, mi viene da dire, una storia di affetti che resistono, a dispetto di tutto, a dispetto del dolore e della morte, che ci sono e si sentono, e vincono pure. Non una storia consolatrice, ma una storia, dicamo così, pensata a pastelli. Ecco, forse, sì: se siete capaci di pensare il dolore a pastelli, magari potete seguire la strada indicata da questo libro.

Gabriella Giandelli, Interiorae pag. 25 (È una strada che in questi giorni porta a Parigi, alla Galerie Martel, dove si è appena aperta una mostra dedicata a Gabriella Giandelli – dopo quelle di Thomas Ott, Robert Crumb, Roland Topor, José Muñoz, Lorenzo Mattotti, Tomi Ungerer, Art Spiegelman, Milton Glaser e Alberto Breccia. Se non vi convincono le mie parole, magari lo farà il confronto con questi bei nomi.)

Schulz, Peanuts, 1972 Mi rattristo (con mio figlio) per la fine di Magico Vento. Mi entusiasmo per quasi ogni Moebius. Ho difeso il Dylan Dog dei tempi migliori. Quasi ogni numero di Julia lo commento con mia moglie. Continuo a pensare che alcune strisce di Mafalda a volte siano importanti almeno quanto i libri minori di Marx. Ancora mi commuovo per Alack Sinner. Se vedo un salame caduto in terra non penso a uno chef distratto ma voglio credere che sia passato di lì Jacovitti (dimostrazione che a volte i reazionari sono sovversivi). Come ogni giornalista anche io per un certo periodo ho creduto di essere Clak Kent… e voi capite di cosa sto parlando vero? Non è un uccello e neppure un aereo. Uno dei miei maestri di sarcasmo è Curls. Se provassi a indossare – non lo farò – gli orrendi panni dei militari argentini… capirei bene perchè diedero la caccia agli autori dei migliori fumetti. Altan a volte è il mio biglietto da visita ma ogni tanto potrebbe essere Pazienza. Passano gli anni ma Ellekappa resta divina ma la Bretecher scordar no, no, non si può. E quando facevo volantini politici ho usato persino Tex (ehi Rocco ti ricordi?). Di continuo scopro, riscopro, capisco in ritardo, uso, godo, consiglio, inquadro meglio, rileggo – o qualche volta detesto – fumetti, nuvole disegnate, le diversamente scritte storie.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se un giorno in edicola non avessi visto spuntare una rivista che si chiamava Linus. Se non mi fossi subito innamorato in primo luogo di quella coperta, della ragazzina con i capelli rossi, del povero Ciccio (Brown), del cane più pazzo mai visto, della Lucy “psichiatra” e pertfida come di tutto il resto della banda di Schulz. Grazie Charlie (non Brown ma il papà di tutto)

Io sono nato il 3 ottobre 1948 mentre la prima striscia di Charlie Brown usciva il 2 ottobre 1950. Siamo quasi coetanei ma soprattutto due bilance. Dunque te lo chiederò schiettamente Charlie: anche tu hai un omonimo che ti perseguita?

_____________________________________________________

Questo post è stato indubbiamente scritto da Daniele Barbieri, però non da me (credo).

Il mio post per il compleanno dei Peanuts si trova, in via eccezionale, qui, sul blog di Daniele Barbieri (con auguri di buon compleanno anche a lui – dopodomani, però).

Ovviamente, c’è un’altra ipotesi: esiste un danielebarbieri iperuraneo, che è l’idea platonica di tutti i danielebarbieri terreni. Se date credito a questa ipotesi, allora ambedue i post (iperuranei) li ha scritti lui.

P.S. Il db che scrive in questo blog celebrerà pubblicamente il compleanno dei Peanuts domenica 3 ottobre alle 18.30 a Milano, al teatro Tieffe Menotti (ex Teatro dell’Elfo) in via Ciro Menotti 11, insieme a Fulvia Serra, Sergio Staino, Annamaria Gandini, Bruno Cavallone (primo traduttore dei Peanuts) e Alessandro Brambilla (curatore dell’archivio di Gandini).

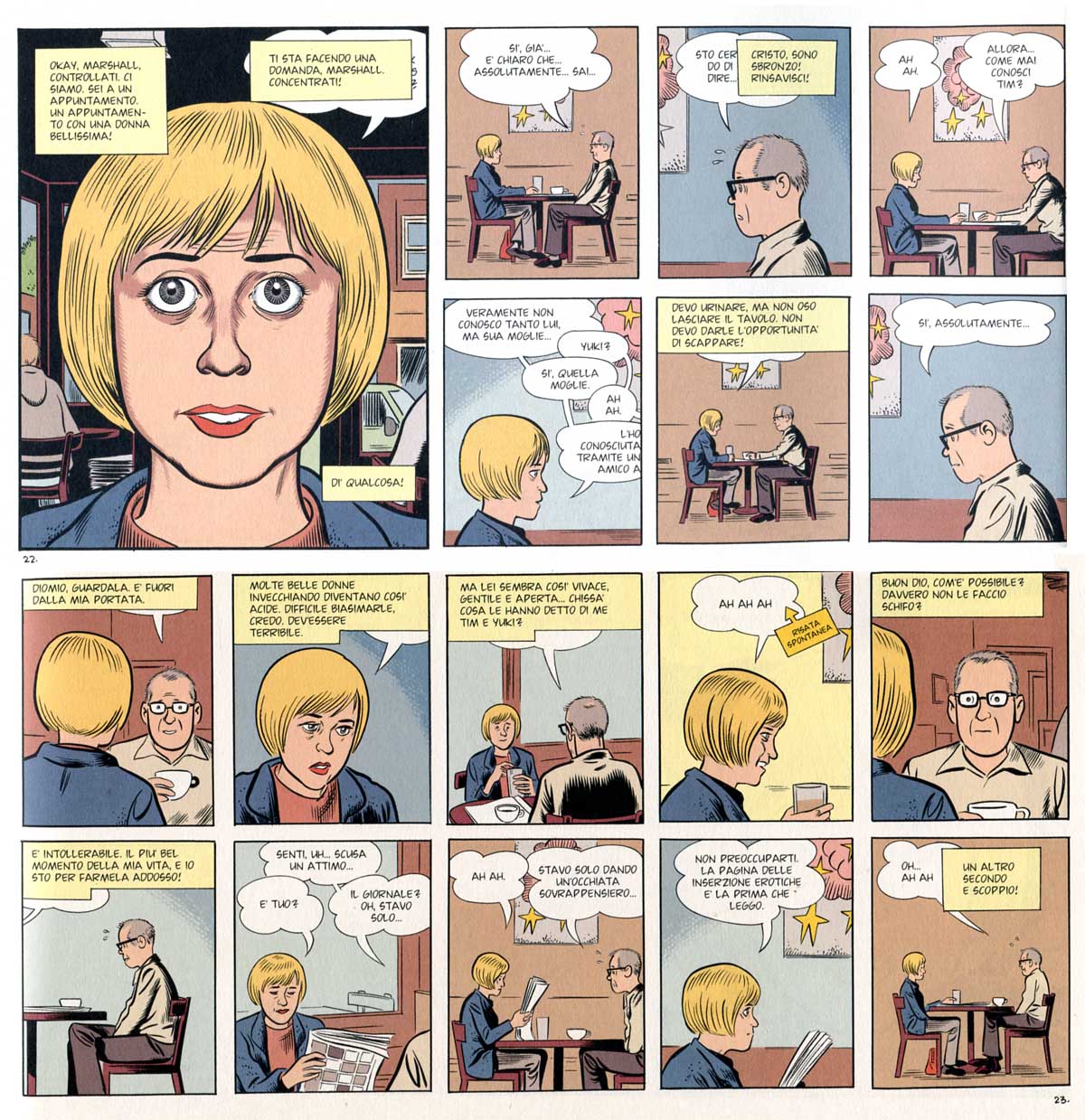

Daniel Clowes - Wilson, pag. 36 Devo ringraziare ancora Daniele Brolli di avermi fatto conoscere, sul finire degli anni Ottanta, il lavoro di Daniel Clowes, e il suo Lloyd Llewellyn. Poi, sono andato avanti da solo. Ho amato Like a Velvet Glove Cast in Iron, con la normalità dei suoi incubi a occhi aperti; e ho adorato David Boring, che continuo a trovare tra le migliori graphic novel che il fumetto americano abbia prodotto.

Però tutti i libri di Clowes sono degni di interesse. Persino Ice Haven, che pure non raggiunge quelle vette, e che è stato forse l’unico che mi sia costato un po’ di fatica nella lettura.

L’ultimo lavoro di Clowes si chiama Wilson (pubblicato in Italia or ora da Coconino), ed è un ottimo esempio delle qualità medie di questo grande narratore per immagini. Potremmo dire che lo specifico di Clowes sta nell’esasperazione grottesca del quotidiano. Succede assai poco nelle sue storie, in genere, e il mondo che viene descritto è un mondo di depressi con difficoltà a relazionarsi, che si muovono in un ambiente dove gli altri non sono meglio di loro. Ma questa follia maniaco-depressiva che coinvolge tutti non contagia il lettore: stranamente, o forse, genialmente, l’eccesso genera il grottesco.

Non si può dire che davvero si rida, se non magari amaramente, a leggere Clowes; ma è tutto insieme così normale e così assurdo, che il risultato è insieme divertente e conturbante, triste e ridicolo, persino spassoso talvolta, e insieme mortifero. La parola chiave è, probabilmente, proprio ridicolo. Ridicolo è Wilson nella sua comunque manifesta umanità, ridicolo è quello che fa e che pensa; ma anche il contesto in cui vive, e le persone con cui si relaziona. Il ridicolo – si sa – è sempre una patina, sotto cui si nasconde il tragico; e i personaggi di Clowes sono tutti tragici. Ma è un tragico che ha deciso di non piangersi addosso, e di avere la dignità del riconoscersi, e del riconoscere che, comunque sia, non potrebbe essere diversamente.

Wilson è strutturato, in apparenza, in tavole comiche autoconclusive, con battuta finale, disegnate persino con stili e registri differenti. All’inizio della lettura sembra una collezione di battute slegate, ma poi, proseguendo, ci si accorge che un filo le lega, e che stiamo, insensibilmente, seguendo il dipanarsi di una storia; anzi, della storia di una vita. Magari dovremmo dire di un’esistenza, perché per Clowes il richiamo all’esistenzialismo non è forse del tutto peregrino.

C’è un meccanismo semiotico particolare dietro a tutto questo, un meccanismo in cui i diversi effetti di senso si rimandano tra loro, ma in maniera imperfetta, così che sempre nuove sfumature emergono ogni volta che l’uno rimanda all’altro: il monotono-ossessivo rimanda al grottesco, e il grottesco rinvia al ridicolo, che a sua volta rimanda al tragico; e la coppia ridicolo-tragico è conturbante, ma è un conturbante che riesce a essere divertente, ma in modo amaro… Il disegno che cambia continuamente registro, dal realistico all’appena caricaturato sino allo stilizzato-comico delle strip, corrisponde visivamente a questa strategia di rimandi. All’inizio della lettura ci domandiamo se siano davvero gli stessi personaggi che ricorrono, e fatichiamo a riconoscerli, ma poi ci rendiamo conto che sì, sono sempre loro, ma sotto diversi aspetti; e non è affatto detto che agli stili più comici corrispondano i momenti più divertenti; anzi, magari è viceversa.

Io trovo Clowes un autore profondo, e anche caldo, a dispetto del suo raggelante sarcasmo. Alla fin fine, sono assai più affezionato a lui che a Chris Ware.

Will Eisner, The Spirit, 1948 Su Lo Spazio Bianco, Marco D’Angelo ci ricorda che quest’anno ricorrono i 70 anni dalla nascita di The Spirit. Lo fa scegliendo il tema della maschera, quell’orpello ridicolo che Eisner mette sul viso del suo personaggio perché in qualche modo gli viene imposto – ma poi, come ci spiega bene D’Angelo, diventa il simbolo stesso della natura grottesca delle storie di The Spirit.

Settant’anni sono tanti e sono pochi. Io scoprii The Spirit sulle pagine di Eureka, verso la fine degli anni Sessanta, mi pare, o poco dopo – intorno ai suoi trent’anni, insomma. Essendo io molto giovane, molto più giovane di lui, mi pareva che provenisse davvero da un’altra epoca; ed era così differente da tutto quello che si pubblicava in quegli anni a fumetti in Italia, che pareva che provenisse anche da un altro mondo. Eisner non produceva più fumetti da quasi vent’anni, e non avrebbe ripreso per ancora quindici. Nella mia ignoranza, io pensavo che fosse morto, o vecchissimo.

The Spirit dichiarava la sua alterità in tutto. Fumetto di un’altra epoca e di un altro mondo, era però stupefacente per la sua originalità anche rispetto a quel poco che sapevo della sua epoca e del suo mondo. Io, come tutti, credo, ero innamorato dei suoi frontespizi. Ancora venti anni dopo, ne I linguaggi del fumetto, ne ho fatti riprodurre parecchi, perché la fascinazione di quei frontespizi non era (non è) diminuita.

Il secondo Eisner, quello delle graphic novel, ci ha mostrato un altro mondo ancora, più maturo, più colto – ma forse un pelino più retorico. The Spirit colpiva, appassionava, divertiva anche chi – come me – non conosceva il mondo degli eroi pulp che erano il suo obbiettivo sarcastico diretto.

Questo è interessante: un fumetto (o un qualsiasi tipo di racconto, letterario, cinematografico…) che nasce come parodia di un genere, ma che riesce a colpire anche chi non conosce quel genere! Certo, in seguito, conoscendolo, e conoscendolo sempre di più, The Spirit diventava forse ancora più godibile; ma l’inprinting c’era già stato.

Diciamo che, forse, senza quelle storie di Eisner pubblicate nella rivista di Luciano Secchi, avrei avuto meno motivi per appassionarmi ai fumetti. Magari mi sarei occupato d’altro. Magari oggi terrei un blog di astrofisica o di gastronomia, che avrebbe 10 lettori, o magari 10.000. E magari è stato così come per me anche per tanti altri…

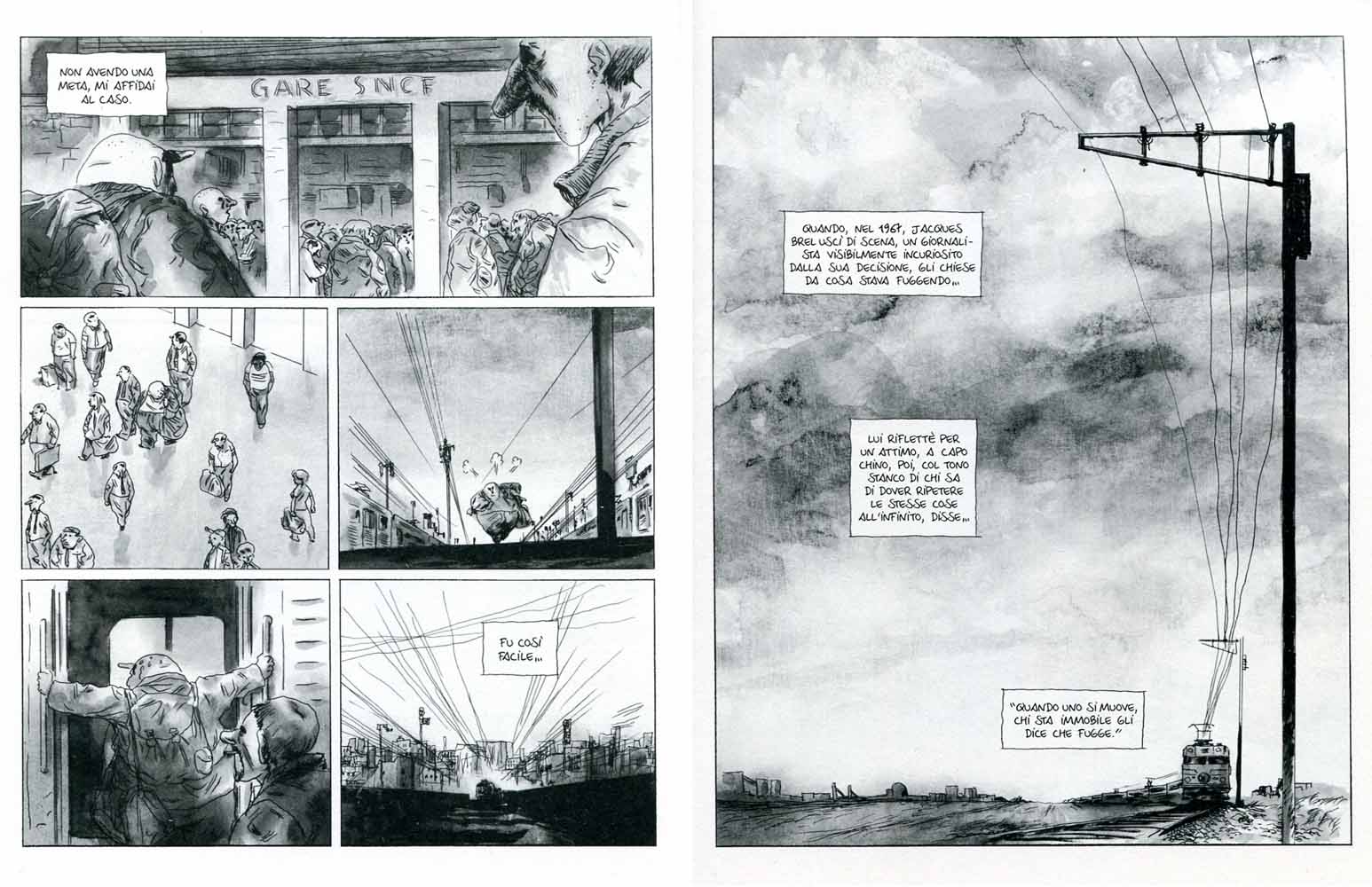

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2  Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 3 e 4 Tempi di Chris Ware. Tra poco, a Roma, anche giorni di Chris Ware. Sottile, acuto, innovatore, tragico (secondo l’analisi che ne fece Thierry Groensteen a Bologna nel 2004, interrogandosi proprio sul valore del tragico nel fumetto).

Non so quanto ci sia da dar credito alle sue stesse parole, secondo le quali lui non avrebbe tratto nessuna particolare ispirazione dai fumetti pubblicati dopo gli anni Trenta. Certo l’ombra di McCay è quella che aleggia più vivamente sui suoi lavori, anche se altrettanto vivamente mediata da quella di Frank King. Ma credo che, con un pizzico di snobismo, Ware si voglia soprattutto mantenere distaccato dagli universi avventurosi e superomistici che hanno imperversato negli USA dopo gli anni Trenta. Difficilmente si sarebbe verificata altrimenti la convergenza con quella costola particolare dell’underground che è stata la rivista di Art Spiegelman, Raw.

E d’altra parte l’underground stesso in generale, a partire da Crumb, si rifà a quei medesimi anni, e il mondo specifico di Raw non fa eccezione. Un mondo in cui i primi interventi di Ware si inseriscono in piena armonia.

Forse, è proprio questo pizzico di snobismo a impedire a Ware di essere ancora più bravo di quello che è. Mettiamo subito in chiaro che Ware è un narratore di grande qualità, che racconta storie originali dove dimostra un’estrema sensibilità, e che ha un modo ugualmente originale di affrontare la dimensione visiva – anzi, nello specifico, grafica (e una volta tanto l’italiano grafico traduce davvero l’inglese graphic, nonostante le differenze di senso non così trascurabili tra i due). Insomma: è fuori discussione che il suo posto di rilievo nella storia del fumetto Chris Ware ce lo debba avere.

Detto questo, va detto anche il resto.

Chris Ware è un autore gelido. Certo, so benissimo che questa sensazione di controllo intellettuale, enfatizzato dalla parcellizzazione del discorso in percorsi visivi inconsueti che l’occhio è obbligato a seguire, esasperato dalla riduzione di tutte le forme a semplicità geometriche, perentoriamente sancito dalla ripetizione ossessiva di forme che già richiamano a loro volta altre forme circostanti… so benissimo che tutto questo è un espediente narrativo, e che la gabbia dell’ossessività testuale rende magnificamente le ossessioni delle vite raccontate. Di questa poetica (tragica) del controllo Ware è davvero il maestro, e ha davvero inventato nuovi modi per esprimere il senso di una vita tenuta in ostaggio dai vincoli sociali…

Però, mamma mia! che freddo! E come sono piccoli quei disegni in cui devo infilarmi anima e corpo, per sentire quella medesima oppressione che vivono i suoi personaggi, per sentirmi io stesso melanconico, ossessivo, devastato. E pure l’ironia, che certo a Ware non manca, è ugualmente nera, priva di speranza, gelata, glaciale.

Solo in apparenza i procedimenti di Paolo Bacilieri (che è pure figlio di quel medesimo underground, se pur di qua dall’oceano, e mediato da Pazienza) assomigliano a quelli di Chris Ware. In Bacilieri, potremmo dire, anche se il mondo è ugualmente brutto e tragico, è proprio l’ironia che ci salva, che ci scalda, che ci produce la risata o il sorriso.

Anche Bacilieri è (per dirla con Spiegelman) un damned intellectual, e probabilmente non meno di Ware. Però non mi viene mai freddo, a leggere i suoi fumetti arzigogolati.

Paolo Bacilieri - La magnifica desolazione, 2007

Magico Vento, n.1 Ieri sera ho consumato un piccolo lutto, leggendo l’ultimo numero di Magico Vento, ultimo nel senso dell’inglese last, e non latest: cioè l’ultimo in assoluto, non semplicemente il più recente. Un saluto in sordina, un po’ sotto il livello di tante storie di Gianfranco Manfredi; ma, d’altra parte, c’erano troppi fili narrativi da chiudere in una volta sola, e ci voleva pure una risoluzione sufficientemente definitiva, tipo quelle che il protagonista muore, oppure si sposa e vissero per sempre felici e contenti.

Magico Vento si sposa, o tutto lascia pensare che accadrà. Quanto al vivere felici e contenti, c’è sempre tempo per uno special, o per una miniserie dove i problemi ritornano fuori. Pazienza per il finale in sordina; ma peccato perché sia stato necessario arrivare alla fine.

Confesso che quando Magico Vento fece la sua uscita nelle edicole, l’idea di coniugare il western con l’horror mi era sembrata un po’ balzana. Però, invece, Manfredi si era rivelato subito uno sceneggiatore di talento – e alla fin fine questo mondo magico non è poi così fuori luogo nel diciannovesimo secolo, specie se il co-protagonista si chiama Poe. È solo l’epopea western statunitense che ha cancellato dal nostro immaginario storico tutto il mondo magico che allora esisteva, fortissimo negli indiani, ma forte anche tra i bianchi.

Insomma, quell’apparente improbabile pastiche si rivelava invece un racconto con basi antropologiche (oltre che storiche) fondate, e davvero godibile – il più delle volte – come lettura narrativa.

Quando Manfredi cantava, negli anni Settanta, Ma chi ha detto che non c’è, mi ci scoprivo tra l’affascinato e lo scandalizzato. La canticchiavo e insieme dicevo: no, così non si può fare. Per chi non la ricorda, quel testo eccessivo si può leggere, per esempio, qui. Oggi la si leggerebbe come un inno alla violenza, ma allora non era affatto l’inno delle Brigate Rosse, e il suo valore metaforico e provocatorio era evidente a tutti. E comunque poneva il problema.

A modo suo, anche Magico Vento ha posto il problema. E Manfredi lo ha fatto varie volte, a fumetti e non. Perciò ci aspettiamo che lo rifaccia, speriamo presto.

Nel frattempo, certo più in piccolo, è come se se ne fosse andato un amico. Ciao Ned. Stammi bene.

—————————————————-

Passando ad altro. Il blog Conversazioni sul fumetto ha appena pubblicato un articolo di Bill Watterson sul proprio lavoro con Calvin e Hobbes. Dalla serietà che Watterson dimostra, si comprende anche l’entità dello sforzo che alla fine lo ha spinto a lasciare – insomma, quello di cui parlavo qualche giorno fa.

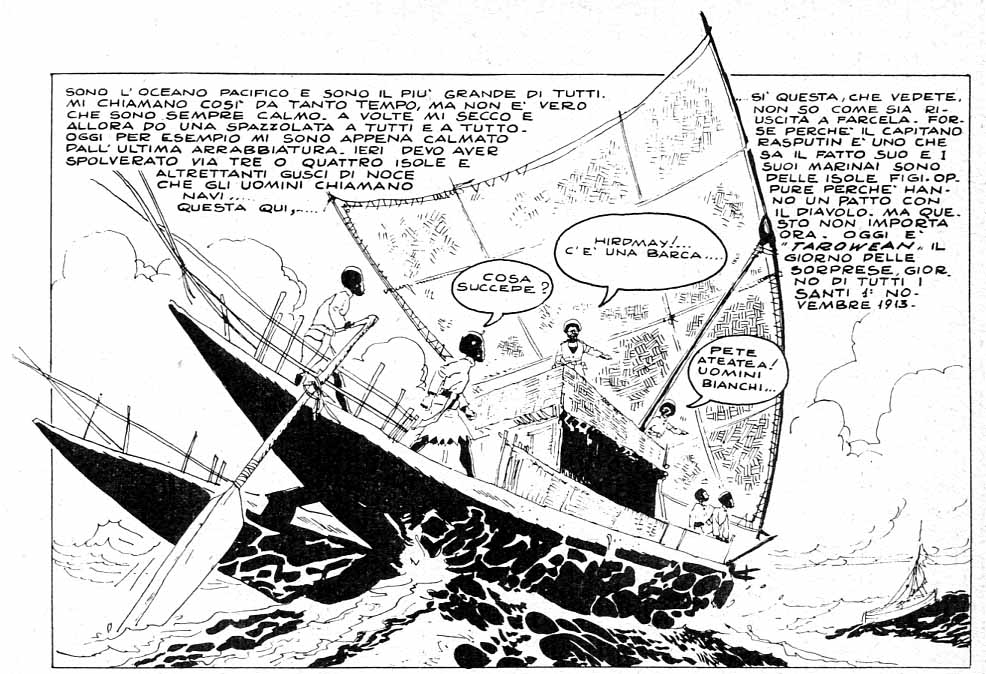

Dago, di Robin Wood e Alberto Salinas Qualche giorno fa ho conosciuto Robin Wood (lo sceneggiatore di Dago, Nippur, Amanda, Martin Hel, Gilgamesh, Savarese, Mojado, Dax, Morgan e una quantità inverosimile di altri personaggi e serie). Tra le varie cose che ci ha raccontato c’è il fatto che “Robin Wood” non è uno pseudonimo, bensì un nome vero che gli ha tormentato l’infanzia, ma in seguito si è rivelato un vantaggio; c’è il fatto che ha fatto ben pochi anni di scuola, nonostante la competenza storica che dimostra nelle sue sceneggiature sia sempre esemplare; e c’è quella che mi ha colpito di più, ovvero il fatto che quando lui inizia a scrivere una storia non ha la più pallida idea di come proseguirà e di come andrà a finire.

Potrebbe sembrare una confutazione delle idee strutturaliste sul racconto, ovvero del principio che tutti i racconti si basano su schemi, ma non lo è affatto. Anzi, forse ne è una conferma: Wood avanza brillantemente nella stesura dei suoi racconti proprio perché questi schemi sono stati da lui interiorizzati, e anche molto bene, con tutta la casistica delle potenziali varianti canoniche e delle possibili variazioni non canoniche. Tanto più perché Wood è un maestro della narrativa seriale, e il lettore seriale ha bisogno di riconoscere gli schemi (magari, se è raffinato, per apprezzarne le variazioni) anche più del lettore non seriale.

Non è questo il punto, dunque. Se Wood progettasse le sue storie in maniera diversa, e magari più strutturale anche nella loro genesi, io non credo che vi si potrebbero trovare né più né meno schemi di quanti se ne possano trovare ora. Tuttavia, una differenza, e non da poco, potrebbe esserci lo stesso.

Pensiamo alla differenza che c’è tra il jazz e la tradizione musicale classica, o, per dirlo in maniera più esplicita, tra la musica che si basa sull’improvvisazione e quella che si basa sulla scrittura. La scrittura permette senz’altro alla musica un livello di complessità che l’improvvisazione non potrebbe mai raggiungere: non si possono far suonare insieme 90 strumentisti senza una partitura, a meno che non ci si basi su giri armonici stranoti e banali. Eppure c’è qualcosa nell’improvvisazione che la musica scritta non riesce mai a trovare: un livello di freschezza e di immediatezza che dipende proprio dall’entusiasmo dello stare trovando.

Trovare, tra l’altro, è una bella parola, che è entrata in italiano (come in francese) a partire dalla sua origine in campo musicale. Trovare voleva dire, in epoca medievale, inventare tropi, cioè variazioni, novità: era l’arte, appunto, dei trovatori. Trovare voleva dire avere l’intuizione improvvisa di un modo migliore per dire quella stessa cosa; l’arte di John Coltrane, insomma, il più grande trovatore del XX secolo.

Ora, certamente Coltrane conosceva benissimo tutti gli schemi possibili del suo campo musicale; eppure quando suonava, improvvisando, trovando, questi gli apparivano semplicemente come possibili prosecuzioni alternative, o come spunti per inventarne (dal latino invenio, che significa trovare) una nuova che solo assomigliasse alle vecchie; o anche per sceglierne una (vecchia) che nessuno aveva previsto che si potesse mettere lì.

I racconti, come la musica, sono certamente fatti per schemi. Ma quello che fa la differenza tra diversi livelli di qualità è il modo in cui questi schemi si combinano o si innestano tra loro. L’arte dell’improvvisazione ha certamente dei limiti, ma possiede il grande vantaggio dell’estemporaneità, del dover seguire il flusso che si sta implicitamente creando. E, qualche volta, sono proprio questi limiti a costringerci a uscire dal prevedibile.

Insomma, non mi dispiace pensare a Robin Wood come a una specie di Coltrane della sceneggiatura, con i limiti, ma anche le potenziali fluidità che questo comporta. Poi, certo, Wood può sempre rivedere quello che ha scritto, correggere e limare, o buttare e riscrivere. Coltrane non poteva.

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, pag.72 Scrivo di Manuele Fior perché mi inquieta. E, poiché mi inquieta, mi sono andato a rileggere La signorina Else e Rosso oltremare; e poi ancora ho trovato sul Web tracce dei suoi libri precedenti, che mi mancano. Non ha smesso di inquietarmi, anzi…

Ci ho trovato segni evidenti di ascendenze che, più oscuramente, si vedono anche in Cinquemila chilometri al secondo: Gipi, Mattotti, Muñoz… Ma questo non smette di inquietarmi: questi segni non dimostrano altro da quello che saprei ugualmente: che è italiano, che è stato un lettore intelligente, che ha scelto con gusto i suoi riferimenti. Resto inquieto perché questo non mi spiega niente.

Come dire: se avessi il tempo di farlo, mi metterei a confrontare analizzare dissezionare il lavoro di Fior. Alla fine non avrei la chiave, ma probabilmente almeno una chiave per capire che cosa mi renda così inquieto leggendolo. E potrei essere più tranquillo. L’ho fatto con Mattotti e con Muñoz, e un po’ anche con Gipi. Prima o poi toccherà anche a Fior. Non sarà nulla di simile a una sentenza definitiva, ma almeno spiegherà a me e a chi mi dà credito qualcuno dei perché di questi brividi.

Tanto, quando un lavoro è di questo livello, non si finisce mai di scoprirci qualcosa, e per quanto si possa rivoltarlo, si offrirà fresco e nuovo alle nuove riletture.

Perché ne parlo se non ho niente di serio da dire? Non vorrei che dopo fosse troppo tardi. Non vorrei che le circostanze mi portassero altrove e questa indagine io non la facessi mai. Per adesso ho da dire che Manuele Fior mi inquieta. Poi forse verrà il resto. Intanto, già da ora, chi vuol capire, capisca.

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, pag.39  Manuele Fior, Rosso oltremare, pag.1  Manuele Fior, La signorina Else, pag.32

Calvin e Watterson

Della personale intelligenza di Bill Watterson è assai difficile dubitare, vista la qualità del suo lavoro decennale su Calvin e Hobbes. Confesso però che, nonostante questo, ho trovato (piacevolmente) sorprendente ritrovarmelo in veste di critico in un paio di articoli (notevoli per sottigliezza e passione) riportati recentemente nel blog Conversazioni sul fumetto, dedicati rispettivamente a Charles M. Schulz e a George Herriman. È sempre un po’ strano quando un autore cambia campo, e parla di voce propria al di fuori dell’universo un po’ impacchettato delle interviste.

Naturalmente, la sorpresa più grossa prodotta da Watterson fu l’annuncio, nel 1995, di smettere di disegnare Calvin e Hobbes; un annuncio che coincideva con l’apice del successo (se ne può leggere il testo su Wikipedia, qui), e per questo tanto più inatteso. Ma, a rileggerlo oggi, insieme con i due articoli su Schulz e Herriman, si capiscono bene le sue ragioni, e la sorpresa (ora unificata) è che esista qualcuno che alle ragioni del successo preferisca quelle della serietà produttiva (o della serietà della vita). Se il successo mi richiede un ritmo produttivo alienante, che può andare a scapito non solo della qualità della mia vita ma anche di quella di ciò che produco, allora forse è meglio smettere di produrre.

Naturalmente Watterson aveva – per così dire – il culo parato. Il successo e le ristampe di Calvin e Hobbes gli assicuravano comunque un buon tenore di vita – ma se avesse continuato sarebbe diventato ricco quasi come Schulz, e certamente molto più di Herriman.

L’articolo su Herriman è del ’90, quando Watterson era in piena attività, mentre quello su Schulz è del ’99, con Watterson già ritirato, e giusto nell’occasione del ritiro del medesimo Schulz. In tutti e due si percepisce forse un po’ di invidia, e non tanto per la grandezza dei due autori (a cui Watterson fa decisamente concorrenza, che lui lo sappia o no) quanto per la loro capacità di resistere sino all’ultimo – quello che lui non si è sentito di fare. Per lui Schulz è “un perfezionista che veramente ama fare fumetti più che ogni altra cosa”.

Per Watterson – lo si capisce bene – Herriman e Schulz sono due grandi, due modelli da imitare, e che lui ha cercato davvero di imitare; ma c’è qualcosa di amaro nel confronto tra il suo tipo di decisione e il loro. Questo “amare fare fumetti più che ogni altra cosa” significa forse amare più il proprio lavoro che la propria moglie, i figli, la possibilità di vivere emozioni diverse da quelle (pur notevolissime) della creazione.

Davvero, non c’è una via di mezzo? Non si può amare sia il proprio lavoro che i propri cari? Forse sì, se il prezzo del successo non è lo stralavoro giornaliero di chi produce strisce quotidiane. Ma se lo è?

È per questo che abbiamo solo 10 anni di Calvin e Hobbes, e tanti di più di Krazy Kat e dei Peanuts. Peccato, per noi. E lunga vita al saggio Watterson.

Thierry Groensteen torna dalle vacanze e riapre il suo blog con un post – come sempre – piuttosto interessante. Il tema è “pourquoi je ne lis pas de bande dessinée sur écran“, ovvero “perché non leggo fumetti su schermo”. Groensteen si interroga su quali siano le differenze tra la lettura su schermo e quella su carta: parla di gestualità, di modalità di interazione e di rapporti sensoriali differenti. E poi fa osservare che la lettura su schermo mette in crisi la chiusura dell’opera, perché su schermo siamo molto più facilmente distratti dai mille eventi e dalle diecimila presenze della rete. Infine sottolinea la differenza nella fruizione che può fare la differenza di dimensione dello schermo: sullo schermo grande del computer tutto sommato l’organizzazione della pagina è conservata; ma su quello piccolo del cellulare o del palmare, dove si può vedere una sola vignetta alla volta, il fumetto si trasforma in una semplice successione di vignette, con la perdita completa della dimensione tabulare. Oltre a questo, Groensteen dice anche tante altre cose interessanti, e visto che uno dei vantaggi della fruizione a schermo (sottolineato anche da lui) è la facilità di accesso, vi invito ad andarvele a leggere direttamente.

D’altra parte, io stesso, un paio di mesi fa, mi sono espresso brevemente su questo tema, rispondendo ad alcune domande di Davide Occhicone per Lo Spazio Bianco, insieme ad altri intervistati. Lì esprimevo delle perplessità che solo in parte coincidono con quelle di Groensteen (perché rispondevo a delle domande specifiche) ma che andavano sostanzialmente nella medesima direzione. La mia perplessità principale era che, posto su un supporto con potenzialità espressive molto maggiori della carta, il fumetto si troverà a competere con forme espressive più adatte a sfruttare quelle potenzialità, e quindi presumibilmente soccomberà, oppure si trasformerà al punto che ci domanderemo se chiamarlo ancora fumetto.

Non ho cambiato idea, ma vorrei sviluppare qui un discorso più vicino a quello di Groensteen che al mio, ricollegandomi anche ad alcune cose che ho detto nel post che precede questo. In quella sede facevo osservare come l’introduzione della scrittura abbia modificato profondamente la dimensione del mito, rendendolo un semplice corpus di racconti, del tutto separato da quella dimensione del rito che gli era una volta strettamente connessa. Il punto è che qualsiasi passaggio di supporto produce dei cambiamenti.

Mi spiego con un altro esempio. Prima dell’invenzione del grammofono, faceva parte del concetto di musica anche tutto il contesto visivo e partecipativo della sua esecuzione. Noi oggi pensiamo la musica come una sequenza di suoni, ma i nostri antenati sino a un secolo fa ne avevano certamente un concetto differente – e prima dell’invenzione della notazione musicale il concetto di musica era ancora diverso. Facciamo fatica a rendercene conto perché assumiamo naturalmente che il nostro concetto sia quello giusto, eppure sappiamo bene tutti che differenza ci sia tra sentire musica dal vivo e sentirla registrata in cuffia. Quanto a essere musica, per noi è musica in ambedue i casi; ma la differenza rimane, anche se tendiamo a esprimerla in termini diversi.

Insomma, l’introduzione della possibilità di registrare la musica e di ascoltarla indipendentemente dal contesto ha reso la musica più astratta, portandoci a selezionare gli aspetti che riteniamo per lei essenziali (quelli sonori) da quelli accessori (quelli visivo-partecipativi dell’esecuzione dal vivo).

Ora, portare il fumetto dalla carta allo schermo è un’operazione analoga. Evidentemente c’è qualcosa che va perso, ma possiamo decidere che si tratta di qualcosa che non è essenziale. Se riteniamo che la messa in pagina sia essenziale, accetteremo la visione su grande schermo ma rifiuteremo quella sugli schermi molto piccoli, che la rendono impossibile. Se riteniamo che la sensazione tattile con la carta sia essenziale, qualsiasi fruizione su schermo la esclude; e così via.

Se siamo sostenitori sfegatati della fruizione su monitor è perché abbiamo già ridotto il fumetto a una serie di aspetti, e deciso che quelli tagliati fuori dal monitor sono trascurabili. Si tratta di una posizione discutibile, ma del tutto sensata: la scrittura stessa è il frutto di una decisione di questo tipo, che ha etichettato come trascurabili tutti gli aspetti di sonorità e intonazione della lingua, privilegiando le pure relazioni oppositive che permettono di distinguere un grafema (o lettera) dall’altro, come corrispettivo della distinzione di un fonema dall’altro.

Però la lingua scritta non ha ucciso quella parlata, così come la musica registrata non ha ucciso quella dal vivo. Dobbiamo augurarci che il fumetto su schermo non uccida quello su carta; e in questi termini capire per quali scopi lo schermo sia preferibile, e per quali altri la carta sia irrinunciabile.

Personalmente, condivido l’opinione di Groensteen secondo cui il computer è un grandioso strumento di consultazione e archiviazione, ma si legge decisamente meglio su carta. E questo è tanto più vero quanto più i testi sono lunghi.

Poi, certo, se il fumetto si dovesse trasferire su monitor, assisteremmo a una sua trasformazione. Sono convinto che, se questo dovesse succedere, dopo un certo numero di anni avremmo due linguaggi differenti, uno adatto alla carta, quello del fumetto, e l’altro adatto al monitor, che forse chiameremmo ancora fumetto, ma sarebbe in realtà un’altra cosa.

30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.

L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!

Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.

E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.

Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.

Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.

Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.

Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…

I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.

Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).

E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.

(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)

Alberto Breccia, Il cuore rivelatore, 1975, da Poe, pag.10 L’uso linguistico corrente rivela come stanno di fatto le cose: diciamo “ho letto un fumetto”, e diciamo “ho guardato la terza vignetta della prima pagina”; un po’ più raramente diciamo “ho letto la terza vignetta della prima pagina”. Se diciamo “ho guardato un fumetto”, di solito vogliamo dire che non lo abbiamo letto, ma ci siamo limitati a qualche occhiata fugace. Ho accennato a questo tema in uno dei primi post di questo blog, ma credo che sia il caso di riprenderlo ora con un poco più di respiro.

Non capisco infatti in che cosa consista la posizione di coloro che sostengono che i fumetti vanno guardati e non letti. Se significa che i fumetti sono fatti di vignette, e le vignette vanno guardate, allora hanno ragione; ma hanno ragione in un senso piuttosto banale. La psicologia della lettura di un testo verbale ci fa sapere che noi cogliamo le parole a piccoli blocchi, e quasi mai le scansioniamo sequenzialmente lettera per lettera: in altre parole, anche in questo caso guardiamo le singole parole e leggiamo il testo.

Certo, la vignetta è un oggetto visivo molto più complesso della singola parola, e richiede un guardare molto più articolato, che non comporta solo il semplice riconoscimento di una forma già nota, come quella della parola stampata. La vignetta è un’immagine, che richiede le strategie di esplorazione che sono tipiche delle immagini in generale, basate su un percorso visivo che è un compromesso tra quello che lo spettatore cerca e quello che l’immagine stessa gli propone. Ma la sequenza delle immagini non è a sua volta un’immagine, salvo quei casi in cui la costruzione della pagina sia essa stessa visivamente significativa. La sequenza delle immagini è una sequenza narrativa, proprio come la sequenza dei periodi o dei paragrafi di un romanzo: non può dunque che essere letta.

Certo, buona parte della differenza tra fumetto e romanzo sta nel modo in cui è costruito il microlivello, cioè il livello delle vignette da un lato, e delle frasi dall’altro, con l’aggiunta del modo in cui si susseguono. Esistono differenze anche al macrolivello narrativo o discorsivo, ma sono differenze assai meno rilevanti; lo mostra chiaramente il fatto che parliamo con disinvoltura di versioni a fumetti, versioni cinematografiche e versioni romanzesche della medesima storia. Viceversa, è pressoché impossibile delineare corrispondenze sensate al microlivello: la vignetta non è né la proposizione né il periodo ne il capoverso. Le cose, tra fumetto e romanzo, stanno semplicemente in maniera diversa.

Il guardare è dunque fondamentale in un fumetto perché determina il modo in cui si legge, ma noi leggiamo i fumetti, non li guardiamo.

José Muñoz e Carlos Sampayo, Nel Bar, Quelli che, 1981, pag.14  Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Qualcosa si capisce, mi sembra, della personalità di José Muñoz e dei fumetti da lui disegnati anche solo dal suo modo di stendere l’inchiostro. Per capire meglio, possiamo prendere come termine di paragone un’immagine di Alex Raymond, a cui già abbiamo dato un’occhiata qualche settimana fa.

Diciamo che il nero di Raymond è naturalistico. Questo di per sé non vuol dire molto, perché la realisticità di ogni immagine è sempre decisa dal contesto culturale in cui la si valuta. E tuttavia nel nostro contesto culturale, che è sostanzialmente lo stesso di Raymond (almeno da questo punto di vista), possiamo dire che questi tocchi di pennello cercano di rendere l’effetto che si avrebbe in una situazione reale, o magari fotografata, con una luce violenta contro l’oscurità.

Ma se il nero di Raymond è naturalistico, allora quello di Muñoz è anti-naturalistico. Questo non vuol dire che sia irreale. Anche qui ‘è una luce violenta contro l’oscurità, e anche qui l’immagine è immediatamente riconoscibile e narrativamente efficace. Ma ci sono troppi segni, e troppo nervosi, quasi geometrici. E mancano le tessiture ad ammorbidire il passaggio trra la luce piena e la piena oscurità. Dove Raymond è morbido e insinuante, Muñoz è duro, e sembra quasi che gridi.

Mi verrebbe da dire che tra Raymond e Muñoz c’è di mezzo Pratt, e il suo uso nervoso e spezzato delle linee. È Pratt che inventa nel fumetto di avventura l’anti-naturalismo, e lo fa in maniera così fluida che spesso il suo pubblico nemmeno se ne accorge, e segue i suoi “deliri” come se fossero del tutto naturali. Rileggetevi con attenzione quel capolavoro che è “Corte sconta detta arcana”, combattendo contro la fascinazione del racconto (cosa non facile), e vi accorgerete – ma solo con fatica – quanto astrusa sia la trama, e quanto irreale il disegno.

Qui, i neri di Muñoz sono ancora più astratti di quelli di Pratt. Non sempre li si può far corrispondere a zone d’ombra, così come non sempre i bianchi sono zone di luce. Quello che importa è il contrasto, e la radicalità dell’effetto; e anche importa che l’immagine appaia complessa, composita, e richieda tempi lunghi per essere letta. È così che il racconto di Sampayo può dipanare, scena dopo scena, ma anche contrasto luminoso dopo contrasto luminoso, tutta la potenza della sua liturgia negativa.

Le linee non possono essere fluide in un mondo che celebra il male. Anche loro devono esprimere l’angoscia di chi racconta, di chi ci deve condurre a sentire e a capire.

Lorenzo Mattotti, Fuochi, pagg. 7 e 8 A proposito di cose che il fumetto cerca di esprimere anche se l’immagine non le può rappresentare (come il caldo, di cui abbiamo parlato nel post precedente), ecco due pagine da Fuochi di Lorenzo Mattotti (1984). Sono le pagine dove si racconta del primo contatto del tenente Assenzio con l’isola di Sant’Agata.

L’isola ha due volti, molto diversi fra loro ma entrambi caratterizzati da una forte emotività: quello solare e pacifico del giorno, e quello bruciante e drammatico dei fuochi che illuminano la notte. Assenzio ha già avuto una premonizione del secondo, e ora sta entrando in contatto col primo. In queste due pagine Assenzio lascia l’universo freddo, meccanico e geometrico della corazzata per scoprire quello caldo, soffuso e naturale dell’isola. Sono – in particolare la seconda – tra le pagine più belle della storia di Mattotti.

Dal momento in cui i marinai approdano all’isola, eccoli ridotti a figure minuscole immerse in una realtà naturale soverchiante, un immaginario figurativo sospeso tra impressionismo e Nabis. Questa natura non ha forme se non indistinte; è fatta di macchie di colore, a loro volta macchiate di luce, e questa luce possiede ancora altri colori. Le parole pronunciate dai personaggi sono poche, proprio mentre si inserisce una voce fuori campo che non è quella del narratore, ma quella di qualcuno che gli sta parlando dentro. Le immagini disegnate da Mattotti raffigurano i paesaggi dell’isola, ma è il modo in cui questi paesaggi vengono rappresentati a rappresentare, a sua volta, l’esperienza di coinvolgimento stordente che sta vivendo il protagonista: sono i suoi occhi a vedere in questo modo, a restituirci una realtà che sembra uscita da un dipinto di Vallotton.

Noi intuiamo come dovrebbe apparire quella realtà se fosse rappresentata realisticamente, ed è attraverso il confronto tra come dovrebbe essere e come invece è che comprendiamo il vissuto di Assenzio. Più che comprenderlo, forse lo viviamo pure noi, attraverso non solo i suoi occhi ma anche attraverso il modo in cui la sua percezione deforma il mondo. In qualche modo, il senso di solare meraviglia che suscitano i dipinti campestri di Monet, di Renoir, di Vallotton, si trasforma qui in narrazione del sentimento del protagonista; proprio come accadrà, poche pagine più avanti, in un segno emotivo opposto, con gli angosciosi deliri delle figure di Francis Bacon.

Invece di usare parole, Mattotti usa modi di raffigurare. Non ha bisogno di dire che cosa sente Assenzio, e naturalmente non può direttamente mostrarlo nell’immagine: nessuna rappresentazione delle espressioni del volto potrebbe mai trasmettere tutto questo. Lo può invece trasmettere una serie di inquadrature soggettive, o semisoggettive, attraverso l’andamento dell’alterazione del mondo percepito.

È poi c’è, di colpo, questo rallentamento dell’andamento ritmico. Proprio quando compaiono le parole della voce fuori campo, la storia incredibilmente rallenta, quasi si ferma: anche la sospensione narrativa racconta lo stato emotivo di Assenzio.

Quando le immagini sanno raccontare con tanta forza, il loro fascino si deposita dentro di noi. Da quel momento tendiamo a vedere il mondo anche attraverso di loro. Nella foto che ho messo qui sotto, scattata da me qualche anno fa, c’è sicuramente la traccia di queste pagine di Fuochi.

Prato a Villa di Sassonero

Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley, The Dark Knight Returns pag. 3 (dettaglio) Ci dicono che farà ancora più caldo i prossimi giorni, e a me vengono in mente le prime pagine del capolavoro di Frank Miller. Gotham City è immersa in un’afa mortale, una tensione climatica che corrisponde alla tensione che agita lo spirito del vecchio Bruce Wayne. Non a caso, qualche pagina dopo, l’arrivo del temporale coinciderà con il primo rientro in scena del Batman.

Mi viene da domandarmi allora come faccia il fumetto a rendere l’effetto caldo. Le immagini che Miller ci propone sono efficaci, ma da sole non bastano: potrebbero benissimo rappresentare anche l’alba su una città invernale, il cui cielo è attraversato dai fumi dei camini o dell’inquinamento. Tuttavia, quando arriviamo a queste vignette, Miller ci ha già introdotto narrativamente il tema del caldo, ed è per questo motivo che in queste immagini riconosciamo non dei fumi ma delle volute di umidità, e il sole vi appare come una sorta di demone maligno e spietato.

Il fumetto, e in generale l’immagine, non può esprimere l’eccesso di calore se non attraverso i suoi effetti sulle persone e sulle cose. Però una volta che il tema è impostato, può anche riuscire a essere drammaticamente efficace. Guardate come nella sequenza riportata qui sotto, anche senza leggere le parole, il tema del calore salga nelle prime quattro vignette per poi esplodere nell’ultima, dove persino la grande dimensione diventa espressione del grande caldo!

Dobbiamo aspettare anche noi una qualche risoluzione emotiva di un qualche Batman per trovare un po’ di respiro? Magari, se vivessimo in una storia, in una bella storia…

Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley, The Dark Knight Returns pag. 6 (dettaglio)

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti