Alex Raymond, Jungle Jim, 1934 Mica male come esordio per il ventiquattrenne Alex Raymond! Era nato il 2 ottobre 1909 e questa tavola, apparsa all’inizio del 1934, era probabilmente stata disegnata con qualche anticipo. La scansione proviene, al solito, dal deposito ziopaperonesco del Fondo Enrico Gregotti.

Forse il leone è ancora un po’ legnoso (gli mancava un buon modello, evidentemente), e sembra un po’ una statuetta sospesa per aria – ma il nostro Jim è già disegnato con una maestria dinamica stupefacente. Molto fa la scelta della posizione, ovviamente, insieme all’angolo di inquadratura (occhio dell’osservatore basso, all’altezza della cintura): questo scatto (lui sì, a differenza del leone) felino, con la gamba destra a terra, la sinistra sospesa e seminascosta dal braccio abbassato per afferrare la frusta, mentre il braccio sinistro cerca di mantenere l’equilibrio…

Ma la fluidità, la tridimensionalità, lo spessore di questo corpo dinamico sono poi dovuti alla sapienza degli inchiostri di questo giovanissimo Raymond. In seguito diventerà ancora più bravo, ma già qui c’è un bel po’ di pane per i nostri denti. Ingrandite l’immagine in un’altra finestra, dunque, e guardate da vicino le linee.

Le linee sono lunghe e molto modulate. Magari qualcuno più esperto di me mi saprà dire se sono segni di pennello o di un pennino molto morbido. Il pennello c’è senza dubbio, intorno: le pieghe del pantalone verso l’inguine sembrano testimoniarlo (ma potrebbero essere anche tracce di pennino ripassate due o più volte), e certamente è realizzata col pennello l’mbra di Jim in basso, così come le foglie in alto a destra.

Comunque siano state realizzate, sono queste linee lunghe e modulate a creare la fluidità del movimento del personaggio, un po’ come se la fluidità del gesto del disegnatore si ripercuotesse sull’effetto di fluidità di quello che rappresenta. Ma non è una boutade: la fluidità del gesto da sola non basta, ma associata alla forma giusta ne diventa un amplificatore potente. Qui non si sta costruendo l’effetto di un gesto improvviso e nervoso, ma quello di un’azione rapidissima, fluida e consapevole – proprio come il gesto grafico del disegnatore.

Persino l’uso del pennello (o del pennino) un po’ a secco, nelle tessiture delle ombre (del braccio sinistro e delle gambe), contribuisce all’effetto di rapidità. E lo fanno anche i colpi rapidi che descrivono i capelli, insieme con i tratti più sottili del deltoide destro o del polso sinistro.

L’immagine non è particolarmente dettagliata, né lo dovrebbe essere, visto che deve rendere l’impressione della rapidità. Però è comunque molto più definita del paesaggio che le sta attorno, ridotto davvero a poche linee e macchie. Anche questa povertà grafica dell’insieme (e perfino il tratto un po’ insulso del leone) contribuiscono a concentrare l’attenzione sul gesto del personaggio centrale.

Ora, indubbiamente, Raymond sta raccontando per immagini. Però ciò che costruisce l’effetto dinamico non è solo quello che lui ci mostra, ma anche la dinamicità stessa del suo tratto, insieme con l’evocazione di rapidità e sicurezza che esso esprime. Il che non vuol dire che Raymond fosse davvero rapido e sicuro nel disegnare; probabilmente lo era anche, ma l’essenziale è che il suo segno lo mostri tale.

Per questo è tanto più difficile dare l’idea del movimento in un’immagine fotografica, dove non puoi evocarlo attraverso la dinamicità del gesto pittorico. Disegnare è molto di più che riprodurre la realtà: nelle giuste condizioni, il dinamismo del segno stesso può valere ancora di più del dinamismo delle figure rappresentate.

Guido Crepax, Emmanuelle, 1978 Lo confesso: ho sempre considerato Crepax un disegnatore da moda e pubblicità, troppo milanese (in questo senso) per essere davvero bravo a lavorare a fumetti. Poi, certo, era un ottimo narratore, e, soprattutto, le sue invenzioni di taglio delle inquadrature e delle vignette, e le sue invenzioni di montaggio, sono state davvero importanti. Nel complesso, quindi, mi piaceva, e a volte anche moltissimo – almeno sino a quando non ha incominciato a imitare se stesso, e a buttarla tutta sull’estetismo e sull’eros; e lì io l’ho lasciato perdere.

Ingrandendo questa comunque bella immagine si vede abbastanza bene quello che Crepax sapeva e non sapeva fare. Di certo, non aveva una mano sicura; non ci sono infatti linee lunghe, qui, e tutto è ottenuto attraverso un intreccio, una tessitura di linee brevi e un po’ incerte. Persino quella che qui appare come una bella modulazione della linea che definisce le spalle dell’elegante signora, a guardarla da vicina si rivela una linea composita, fatta di linee brevi intrecciate.

Quali che fossero i suoi limiti come disegnatore, Crepax li conosceva comunque bene, e sapeva altrettanto bene giocarci. A linee incerte corrispondevano vicende di incertezza; e dove la linea non era ottimale per definire i corpi femminili, Crepax era straordinario a giocare di situazioni psicologiche, inquadrature e giochi d’insieme.

Non è però sempre stato così. La linea delle prime storie di Neutron è molto più pulita, netta, definitoria, anche se, forse, povera di capacità di diversificarsi. Le singole vignette di quegli anni sono forse più belle, più incisive, di quelle successive – ma è come se la tavolozza di Crepax vi fosse troppo limitata. Volendo espandere le proprie capacità narrative, e non essendo sorretto dalla qualità del tratto grafico, Crepax ha quindi, da un certo momento in poi, puntato su altro – facendo una scelta vincente, in fin dei conti. Il tratto si è impoverito e un po’ standardizzato, ma l’invenzione visiva è comunque cresciuta, insieme con il virtuosismo narrativo.

Per quanto importante sia la linea, evidentemente c’è, nel fumetto, molto altro su cui giocare.

8 Giugno 2011 | Tags: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, narratività, poesia, racconto, semiotica | Category: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, poesia, semiotica | Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti.

Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso.

Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa.

Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire.

Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente.

Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo.

Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale.

Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio.

Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti.

Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi.

Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta.

Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi.

In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa.

Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale.

Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso.

Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale).

Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele.

Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock.

Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.

Geo McManus, Bringin' up Father, frammento dalla striscia del 6 maggio 1942 Qualche volta, anche un’inchiostrazione neutra può essere utile. Ingrandendo per bene questa immagine, scansionata dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti, si può osservare l’inchiostrazione lineare, tradizionale, pulita e regolare di Geo McManus. Da manuale, per certi versi; niente di che, per altri.

Insomma, un’inchiostrazione piuttosto neutra, poco o nulla espressiva in sé. Evidentemente, questa neutralità è voluta, e serve per mettere in evidenza altri aspetti, prima di tutto del disegno stesso, e in seconda istanza delle storie raccontate.

Qui, infatti, come sarà poi in Tintin (anzi, come è già in Tintin, ma per vie del tutto indipendenti) la pulizia del disegno è funzionale a mettere in evidenza gli elementi (figure ed eventi) rilevanti per il racconto, e quindi per la gag. Però McManus (e forse addirittura più di Hergé) ha una sapienza grandissima di disegnatore, e la storia è raccontata quasi del tutto dalle espressioni e dai movimenti dei personaggi.

A quardare questo dettaglio si capisce bene la maestria del disegnatore nel rendere l’affanno e la corsa scomposta del personaggio vestito a scacchi, mentre il nostro “Arcibaldo” è palesemente un perfetto cafone in marsina – persino nell’espressione del viso. Per non dire della deliziosa postura della grassa e gelosa signora sul fondo.

L’inchiostrazione neutra funziona benissimo quando movimenti ed espressioni sono già così caricati all’origine. Per certi versi, quindi, McManus lavora con procedimento opposto a quello di Al Capp, che invece delega proprio alla modulazione della linea gli effetti espressivi, con un dinamismo complessivo delle figure molto minore, e pure una minore enfasi sulle espressioni visive. Ma Capp insegue una sorta di realismo figurativo, che diventa caricatura proprio grazie agli inchiostri un po’ pompati – mentre McManus parte già rappresentando dei fantocci, a cui dà vita la posizione e l’espressione.

Probabilmente, gli inchiostri alla Al Capp sulle matite alla Geo McManus produrrebbero un risultato eccessivo, forzato, squilibrato. Ma non è detto: magari equilibrando in senso opposto qualche altro aspetto ancora, si può riuscire pure così.

Ernie Bushmiller, Nancy, striscia del 22-9-1946 Chi si ricorda di Arturo e Zoe, o meglio, Nancy, di Ernie Bushmiller? Questo segno pulito anticipa di quasi vent’anni quello del Barnaby di Crockett Johnson, e di poco meno di trenta, dunque, quello dei Peanuts, di cui Nancy è certamente un antecedente. Queste surreali storielle, caratterizzate dall’inventività infantile e dallo spirito pratico della protagonista, mostrano un segno maniacalmente pulito, maniacalmente regolare, maniacalmente piatto.

Questa immagine è stata presa dall’originale custodito presso il deposito di Zio Paperone, cioè, no, scusate, presso il Fondo Gregotti e mostra bene, una volta ingrandita a dovere, la precisione del segno di Bushmiller, e la sua ossessiva linearità. Certo, un segno così semplice non si presta gran che a esprimere emozioni, sentimenti, o movimenti particolari dei corpi. Ma a questo, in un fumetto umoristico supplisce benissimo la situazione (come ha saputo in seguito fare genialmente Schulz), a patto che la situazione sia a sua volta molto evidente e piena di interesse.

Ma il vantaggio del segno lineare è che i personaggi diventano facilmente l’icona di se stessi, quasi dei marchi. Sono sicuro che anche tra coloro che non saprebbero dire il nome della ragazzina, la sua capigliatura ispida col fiocco, gli occhi circolari e le guance tonde riportano immediatamente al pensiero qualcosa, e qualcosa di vagamente surreale, o demenziale.

Naturalmente, un buon marchio non è che un buon punto di partenza per un prodotto, che deve dimostrare di essere valido anche a prescindere dal marchio. Ma poi se il prodotto lo è, come questo, un buon marchio rappresenta un vantaggio straordinario.

Rappresenta anche, però, una remora al cambiamento. Nancy è Nancy, allora come oggi. Come si fa a cambiarne anche solo un ispido capello?

Devo pagare un debito. Leggo nel blog di Luca Boschi della scomparsa di Paul Gillon, sabato scorso, il 21 maggio. Aveva 85 anni e, sì, devo confessare che non avevo più notizie di lui da tempo. Nemmeno sapevo se vivesse ancora.

So bene, invece, quante volte ho letto e riletto nella mia vita Les naufragés du temps, da lui disegnato tra gli anni Sessanta e i Settanta, sui testi di Jean-Claude Forest. In Italia, usciva su Alter Alter, insieme a molte altre meraviglie che provenivano dalle pagine di Metal Hurlant. Lo stile di Gillon era decisamente più classico di quello di tutti gli altri, e forse mi piaceva per la sua evidente impronta raymondiana.

O forse mi piaceva perché la storia di Forest era, come sempre, indimenticabile, e il disegno di Gillon le dava realtà, consistenza, concretezza. E sembrava reale il pianeta-anello-d’acqua, e l’universo cannibale contenuto nel sistema digerente di un immenso verme; e la bella e inquietante Chinina, la puttana dalla mano d’avvoltoio, destinata progressivamente a trasformarsi del tutto in un mostro…

La fascinazione di quei mondi è stata tale che sono poi andato a cercarla nei disegni di Gillon anche in altre serie, ora più belle ora più brutte – sempre magnificamente disegnate. Non ho voglia, ora, di cercare di capire che cosa mi arrapasse così tanto nel suo segno. Magari lo farò un’altra volta.

La notizia mi fa venir voglia soltanto di riguardarmi ancora quelle tavole, quelle storie, quel fantastico così impossibile, così bizzarro e insieme così vicino, così vero.

Paul Gillon, Les naufragés du temps

Walt Kelly, Pogo, dettaglio dalla striscia del 22-05-1951 Diciamo pure che quando vedo le vignette di Walt Kelly io mi commuovo. Non so bene perché. Sarà forse l’intelligenza e la raffinatezza dei dialoghi e delle battute, insieme con la tenerezza dei personaggi, e questa ugualmente tenera presa in giro di tutti loro. Pogo mi appare certe volte come l’apice insuperabile di quel tipo di fumetto che fa uso di pupazzi animali antropomorfizzati, e che doveva essere teoricamente per bambini. Un po’ come Krazy Kat, ma anche meglio.

Alla fin fine, in effetti, lo preferisco a Krazy Kat, magari di poco. E forse il punto è che di Herriman non mi prende più di tanto il disegno (che, per la sua epoca, è abbastanza standard – mentre è tutt’altro che standard quello che poi ci fa, con quel disegno lì), mentre il disegno di Kelly mi tocca il cuore.

Forse, guardando da vicino questo originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti, qualche intuizione la potremmo anche avere. Osserviamo allora da vicino (ingrandire in altra scheda, please) il viso di Churchy LaFemme, la tartaruga. È come se scrutassimo nelle interiora di Pogo. Vi si intravedono le tracce delle matite di Kelly, il cui segno è molto più insicuro. E poi ci sono quei pochissimi tratti di pennello che definiscono – con estrema sicurezza, invece – il profilo e l’occhio. Se ora torniamo a guardare la versione ridotta qui sopra, ci possiamo accorgere che gran parte dell’espressione di questo viso viene data dall’occhio, e in particolare dal riflesso banco che gli dà vita. Ma guardate, nella versione ingrandita, che forma strana che ha quel riflesso bianco!

E poi osserviamo la forma dei tratti di pennello, così fortemente modulati. È proprio questa linea che diventa molto rapidamente più spessa e più sottile a creare quelle rotondità che rendono teneri e infantili i personaggi (secondo la regola disneyana, a cui Kelly è notoriamente debitore). Persino il ridicolo cappellino di Churchy è disegnato secondo lo stesso principio.

La modulazione delle linee di inchiostro è dunque il punto di partenza del discorso di Kelly. Su questa base tenera e infantile, si può poi innestare – in armonico contrappunto – la realtà surreale della palude, e il quotidiano conte philosophique dei dialoghi.

Alberto Breccia e Carlos Trillo, Un tal Daneri, Occhio per occhio L’esperienza della lettura. Attraverso una storia di Alberto Breccia e Carlos Trillo

L’analisi del significato, qualunque sia la metodologia con la quale la si mette in opera, non è sufficiente a dare ragione dell’efficacia retorica di un racconto, ovvero della sua capacità di trasportare il proprio lettore lungo un efficace percorso emotivo. L’individuazione di uno schema narrativo, dei ruoli attanziali, delle attribuzioni di valore ecc. sono tutti passi utili per una migliore comprensione del testo narrativo, ma non ci permettono, di per sé, di distinguere un testo efficace da uno che non lo è.

Viceversa, se non siamo in grado di valutare l’efficacia retorica di un testo narrativo, non saremo nemmeno in grado di valutare l’incidenza con cui i suoi significati possono arrivare alla comprensione del fruitore. Questo è tanto più vero quanto più la fruizione del testo non è obbligata, ovvero quanto più si basa sull’interesse da parte del fruitore, stimolato dal testo medesimo. Tanto più siamo, viceversa, obbligati dalle circostanze alla lettura e comprensione di un testo, tanto meno la sua efficacia retorica sarà rilevante. Tuttavia nessuno ci obbliga alla fruizione della maggior parte dei testi narrativi (letterari, filmici, fumettistici…) con cui veniamo continuamente a contatto: per tutti questi testi dunque la qualità del percorso emotivo su cui il lettore verrà trasportato sarà una condizione imprescindibile per la stessa trasmissione del significato.

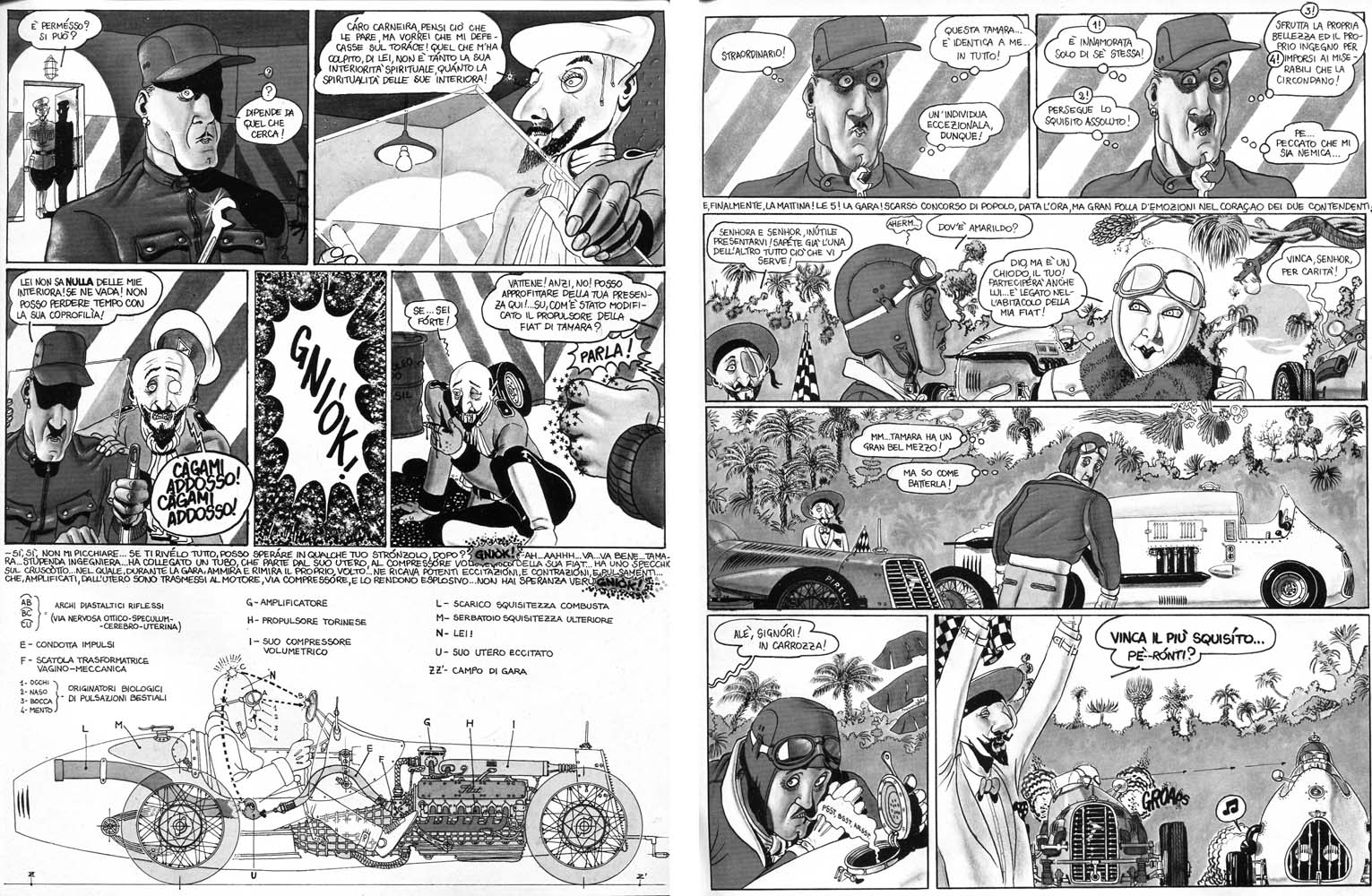

La nostra ipotesi è che l’efficacia retorica dipenda dal sistema di tensioni e risoluzioni che il testo costruisce nel corso della lettura, nonché dagli effetti di ritmo che il testo produce anche attraverso i suoi andamenti tensivi. Andamenti tensivi e effetti ritmici sono prodotti tanto dalla successione dei significanti quanto da quella dei significati, ma in un testo narrativo (a differenza di quello che succede, per esempio, nei testi poetici e musicali) la dimensione del significato è più influente, e richiede quindi anche per questo – oltre che per la sua maggiore complessità – un maggiore approfondimento. Proporremo dunque un percorso analitico a sei livelli, applicato a un oggetto narrativo a fumetti, un testo argentino del 1976 sceneggiato da Carlos Trillo e disegnato da Alberto Breccia, l’episodio “Ojo por ojo” della serie Un tal Daneri (sette pagine in bianco e nero, realizzate a china con varie tecniche e collage). I livelli che organizzano il nostro discorso sono livelli diversi di analisi e comprensione del testo, non necessariamente successivi in una fruizione reale; solo nell’ultimo si cercherà infatti di delineare complessivamente il percorso emotivo sulle cui linee il testo cerca di condurre il lettore.

1° livello: la lettura narrativa di base

Il primo livello, preliminare a qualsiasi altro, è quello della comprensione di base della forma narrativa, cioè della comprensione del racconto. L’effetto di una comprensione di questo tipo sarà qualcosa di simile al seguente resoconto:

Daneri entra in un locale dall’aria equivoca per portare a termine una missione: spaccare le mani al pianista Marengo, per conto di Julieta. Dopo aver agito, viene seguito da un amico di Marengo, che gli rivela che Julieta, famosa fotomodella, lo ha ingannato, essendo lei la persecutrice di Marengo e non viceversa, come aveva fatto credere a Daneri. Dopo lunga riflessione, Daneri si reca da Julieta, si fa pagare regolarmente per il lavoro svolto, e poi si vendica dell’inganno vendicando insieme anche Marengo, e distrugge il viso di lei, secondo la legge antica dell’“occhio per occhio”.

Non è questo l’unico resoconto di base che si può ricavare dal testo di Breccia e Trillo. Se ne possono immaginare facilmente versioni più concise o più dettagliate, ma anche versioni diverse, con divergenze più o meno accentuate. Poco importa quale sia la comprensione di base, ma è indispensabile che essa ci sia. Questa è comunque quella da cui partiremo noi, ritenendo che sia, presumibilmente, abbastanza simile alla lettura di base che farebbe qualsiasi lettore medio occidentale.

2° livello: analisi generativa

Al secondo livello possiamo descrivere il racconto secondo le categorie della semiotica generativa. Ci accorgeremo così che siamo di fronte non a un solo racconto, bensì a due, di cui il primo funge complessivamente da fase di Manipolazione del secondo. [….]

.

L’articolo completo, di cui questo è l’inizio, può essere scaricato in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Uscirà su un prossimo numero della rivista latinoamericana di semiotica deSignis, in spagnolo. Proprio nel momento in cui esce questo post mi trovo a Siviglia, a un convegno organizzato da loro.

Questo post era stato preparato già da qualche giorno, comunque prima della scomparsa improvvisa di Carlos Trillo. Trillo faceva parte, per me, del mito del fumetto argentino. L’articolo gli era già, per il suo argomento, implicitamente dedicato. Mi dispiace molto che ora debba fungere da commemorazione – ma almeno dà un’idea della stima che avevo per lui.

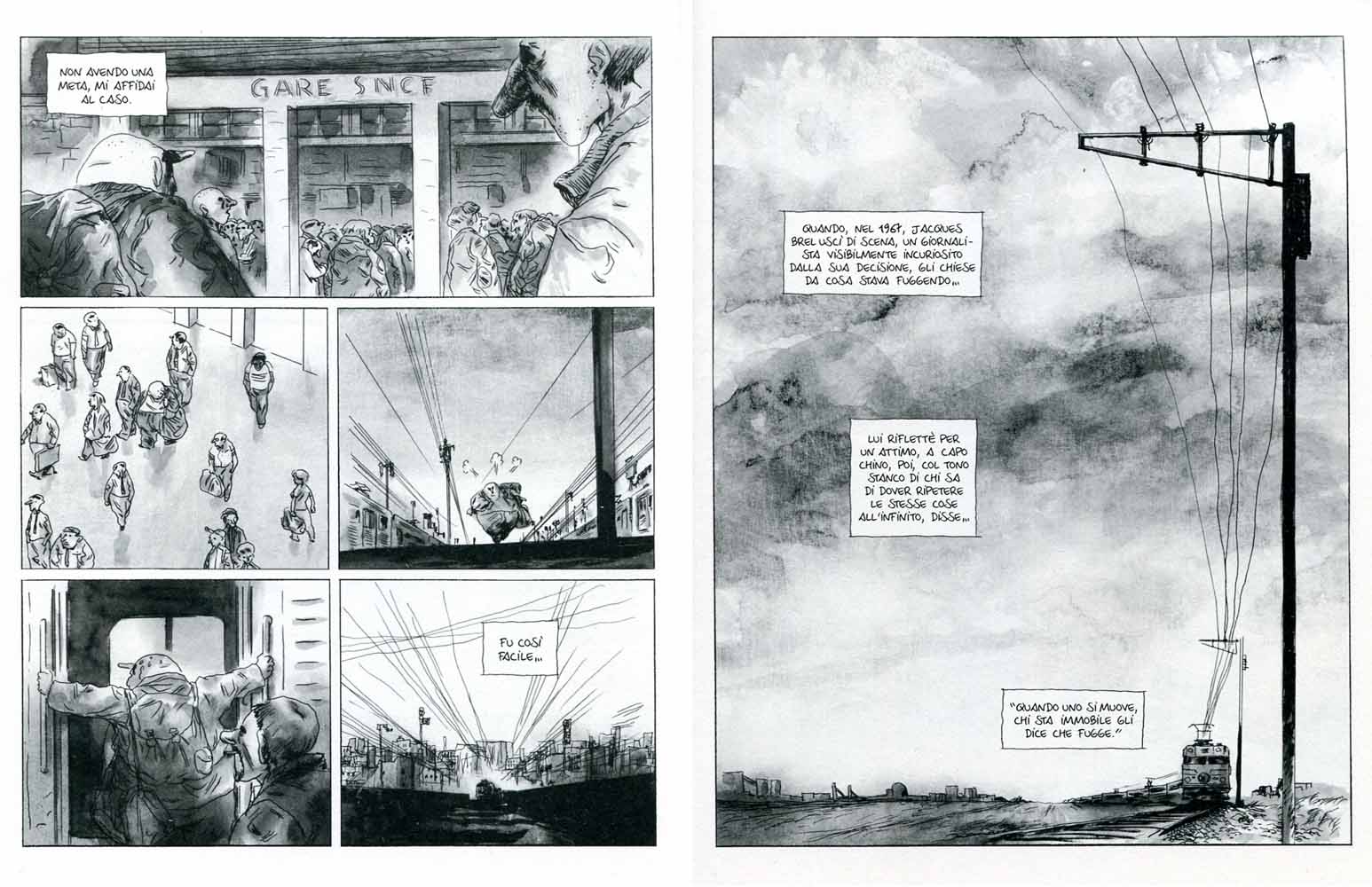

Daniel-Clowes, Caricature Mi ritrovo insieme sul comodino due libri diversissimi, ma sono entrambi a episodi, e la lettura dell’uno si intreccia con quella dell’altro. Gli autori sono tutti e due ai massimi livelli della letteratura a fumetti mondiale. Tutti e due sono traduzioni tardive di libri apparsi, in lingua originale, oltre un decennio fa. Sarà forse perché il tema de il Cavallo Pallido di David B. sono gli incubi, anche le storie contenute in Caricature, di Daniel Clowes mi paiono incubi, e ancora peggiori di quelli di David B.

Cauchemar è la parola francese, mentre nightmare è quella inglese. La parte comune alle due parole (mar / mare) proviene da un termine germanico (mara / mare / mahrt) che indica uno spettro, in particolare una giumenta spettrale che pesa sul petto di chi dorme. Ma mare in inglese significa anche giumenta, o cavallo in genere; e chaucher in francese anche calpestare e cavalcare. Questa giumenta spettrale della notte, che ci calpesta cavalcando, dà il titolo al libro di David B.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 20-21 L’ispirazione dei due autori non potrebbe essere più diversa. A pelle mi sento più vicino al francese, dei due, con cui condivido una certa vocazione al fantastico; ma poi Clowes mi conquista intellettualmente, per la sua irriducibile precisione psicologica e per la sua geometrica capacità espositiva. Le brevi storie del libro di Clowes sono infatti altrettanti teoremi psicologici, ritratti così riusciti e minuziosi di persone viste da dentro, da parere davvero caricature. Viceversa, gli incubi di David B. sono vere divagazioni fantastiche nell’angoscia, frammenti incompiuti e incompibili di immersione nel mostruoso.

Clowes racconta in prima persona (o con focalizzazione interna) frammenti di vita di personaggi frustrati dalla vita, che tenacemente resistono all’idea di sentirsi dei falliti. Tutto il senso del suo raccontare sta nel presentarci le ragioni che ciascuno di loro ha per sentirsi in qualche modo realizzato, e insieme renderci al tempo stesso comunque evidente lo squallore deprimente della loro vita. Le medesime immagini e il medesimo racconto riescono a farci vedere due punti di vista differenti, quello del protagonista e quello degli altri.

Per questo anche le storie di Clowes ci appaiono facilmente come incubi, cauchemar, spettri che ci calpestano: ciascuno dei personaggi raccontati è ferocemente calpestato dalla vita, ma vive come se non se ne accorgesse, come se l’oppressione fosse inesistente o sognata. L’incubo è dunque il mio, più che il loro, nella misura in cui mi posso in qualche misura riconoscere in ciascuno.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 56-57 Gli incubi di David B. sono invece così leggendari, fantastici, angosciosamente inverosimili (proprio come gli incubi veri), da lasciarsi immediatamente riconoscere come tali. Sono belli, ariosi, liberatori, pieni di catarsi rispetto alla sensazione di vivere un incubo.

Forse è davvero questa la differenza: David B. si è svegliato dai suoi incubi, ed è capace di guardarli come tali, tranquillizzato dalla consapevolezza di esserne fuori – un po’ come quando si guarda un film, o si legge un racconto del terrore. Daniel Clowes, o meglio, i suoi personaggi, non sanno di stare vivendo un incubo, e nemmeno lo sa il lettore: non c’è scampo; sembra la vita vera. E magari lo è!

Daniel-Clowes, Caricature

Al Capp, Li'L Abner, dettagli dalla striscia del 28.08.1941 Tanto per restare sul tema degli inchiostri, della resa pittorica e della resa dinamica, ecco un esempio da Al Capp, l’impareggiabile autore di Li’l Abner (sono tre dettagli dalla striscia del 28 agosto 1941, scansionati ad alta risoluzione dall’originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Anche qui, bisogna ingrandire l’immagine, per poterci guardare dentro sino in fondo. Il terzo dettaglio è quello più interessante e riuscito. Certo Capp era un autore umoristico, ma la sua capacità realistica non era da poco; così come magistrale è la lieve deformazione in senso caricaturale con cui riesce ad addensare sui propri personaggi tanta espressività e senso dinamico – anche quando non si muovono davvero.

Se guardiamo da vicino il terzo dettaglio (ma anche gli altri due, in misura leggermente minore), possiamo vedere il segreto del pennello di Capp, la cui linea è estremamente modulata, e pronta in qualsiasi momento addirittura a scomparire (perché un’assenza di linea, nel posto giusto, può essere addirittura più efficace della sua presenza). È la linea stessa ad essere viva, qui! E lo è ancora prima di quello che rappresenta. Basta confrontarla con le linee di riempitura del vestito, in basso, che sono linee tirate senza necessità espressiva – perché il vestito è il vestito, e non è il viso (ma poi, quando ci sono le pieghe, come nel secondo dettaglio, prendono vita pure loro!).

Rispetto all’esempio di Hugo Pratt che abbiamo visto qualche giorno fa, è incredibile come il tratto di Al Capp regga perfettamente anche questo ingrandimento estremo, e possa essere visto sia da vicino che da lontano, con pari efficacia.

(A proposito, e detto di passaggio: quanto deve avere imparato Domingo Mandrafina dagli inchiostri di Al Capp?)

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

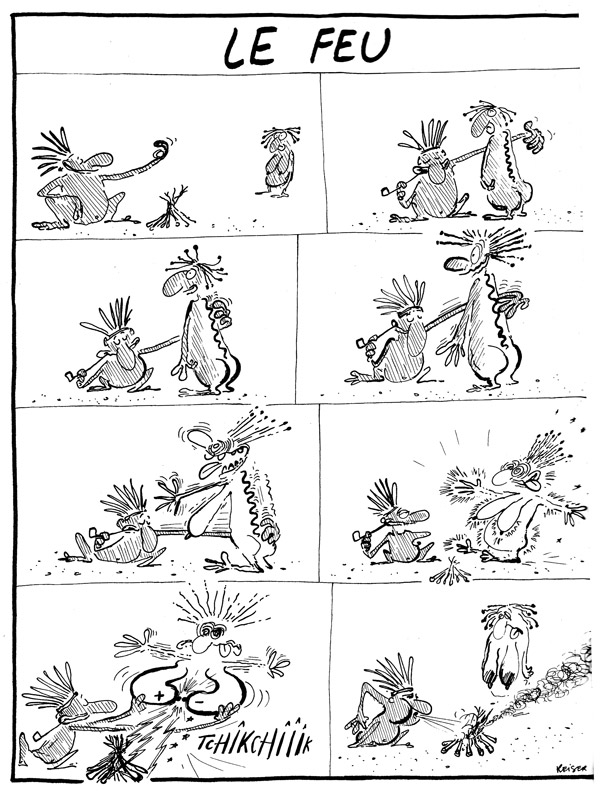

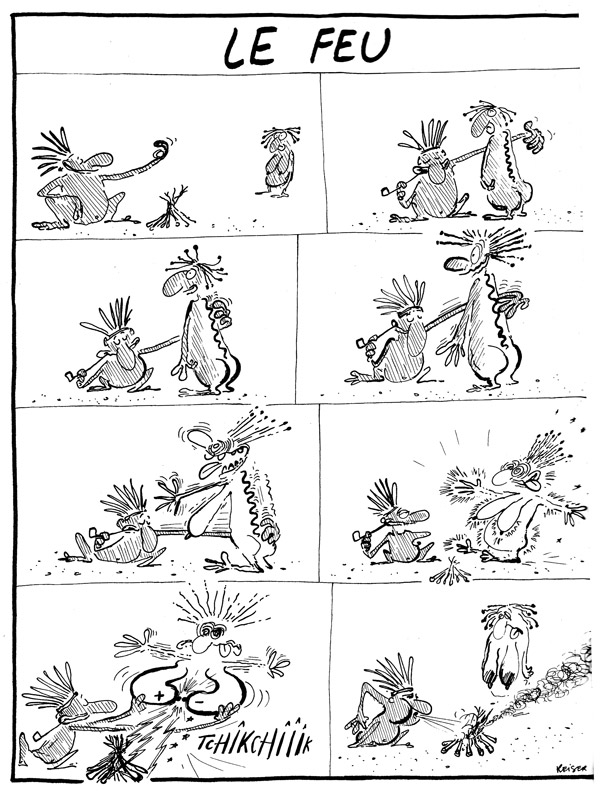

Reiser, Le feu Guarda guarda: su Conversazioni sul fumetto c’è la spiegazione degli eccessi di Baru, di cui parlavo qualche settimana fa. La spiegazione si chiama Reiser, e si trova nelle parole dello stesso Baru, riportate dal blog, il quale riprende e traduce a sua volta un post del blog The Panelist. Poiché le parole di Baru sono brevi, le cito qui integralmente:

Il suo nome era Jean-Marc Reiser, ed era un genio. Personalmente, lo considero come il genio dei fumetti.

Descriveva il mondo con dei feroci piccoli disegni, quasi dei graffiti.

Mi convinse che anche io potevo narrare quello che pensavo del mondo con i fumetti, tutto questo perché i suoi disegni sembravano facili da realizzare.

Iniziai a disegnare, come autodidatta, perché ovviamente non sapevo come disegnare, cercando di fare il meglio che potevo per imitarlo.

Naturalmente, mi resi subito conto di come sotto la sua semplicità lo stile di Reiser fosse in realtà ipersofisticato, inimitabile in ogni caso, e senza dubbio insuperabile. Reiser potrebbe essere paragonato nei fumetti a quello che è stato Jimi Hendrix per la chitarra elettrica.

Naturalmente, per quanto riguarda Reiser, sottoscrivo completamente queste parole. Potrei aggiungere che, con il suo stile “scarabocchiato”, Reiser era capace di raggiungere vette di parossismo incredibili, e incredibilmente esilaranti. Ci sono certe sequenze de Il porcone, dove sai dove inizi a ridere ma non sai quando riuscirai a smettere, e il crescendo di ilarità è furibondo e incontenibile.

Baru ha cercato di utilizzare la medesima tecnica, ma per un grottesco a fondo tragico – mentre in Reiser persino la tragedia sembra essere buttata in vacca, e si ride rabelesianamente di tutto. Le sequenze parossistiche di Baru hanno lo stesso andamento di quelle di Reiser; e persino il disegno mostra dei debiti, fatte salve le differenze di registro. Sulla qualità del lavoro di Baru c’è poco da discutere, eppure è, a mio parere, come ho già detto nel post precedente, proprio nelle scene parossistiche che Baru mostra un po’ la corda, si ripete, pecca un poco di eccesso.

Ed ecco il perché: ha davanti il modello di Reiser e gli corre dietro; ma non riesce a imitarlo appieno. Ha capito molte cose, ma non proprio tutte – anche perché lavora su un registro diverso, quello del grottesco drammatico, appunto. Forse è proprio il suo stesso moralismo – che è anche, per altri versi, una delle componenti più positive del suo lavoro – a impedirgli di essere travolgente, impetuoso e dissacrante come il suo maestro.

Tra le cose inarrivabili di Reiser c’è anche il suo cinismo, probabilmente solo apparente – ma apparentemente globale. Baru non è né sa apparire cinico, e le sue storie riuscite sono riuscite anche per questo.

Reiser è morto troppo giovane, già nel 1983, a 42 anni. Ora ne avrebbe settanta da qualche giorno. Buon non compleanno, maestro.

Hugo Pratt A proposito di inchiostri, mi sembra che non siano niente male nemmeno questi di Hugo Pratt, che si possono osservare nel dettaglio aprendo e allargando al massimo questa immagine (presa ad alta risoluzione da un originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Non siamo riusciti a datare questa immagine (anzi, se qualcuno ha notizie in proposito lo pregherei di segnalarmelo), ma io la situerei intorno al 1960, tra la fine del primo soggiorno argentino di Pratt e il più breve secondo periodo. Qua e là – per esempio nel modo di disegnare gli elmetti – si vedono tracce di un influsso dell’Alberto Breccia di Mort Cinder. Mi riferisco al modo di graffiare il colore, di usare anche segni bianchi, o biacca, o chissà cosa d’altro. Certo, stiamo parlando dei massimi autori di quegli anni, per cui potrebbe anche essere Breccia che ha seguito il suggerimento di Pratt (e poi Pratt l’ha abbandonato, mentre Breccia l’ha sviluppato); o potrebbe anche essere che la cosa è uscita chiacchierando tra loro e poi ciascuno l’ha sviluppata a modo suo.

Elmetti a parte, il bello di questo ingrandimento è che si può davvero entrare nel guazzabuglio di linee incerte e un po’ geometriche, e poi meravigliarsi di come quella roba lì, così apparentemente confusa, possa costruire invece un’immagine tanto efficace – quella cioè a risoluzione normale, come stampata, visibile quando si ri-zoomma un po’ indietro.

A me, la cosa che colpisce di più sono i volti dei due soldati, così espressivi. Quando si ingrandisce l’immagine sino a vedere bene i singoli tratti, sembrano invece quasi solo abbozzati, non finiti, imperfetti.

Se confrontiamo questi inchiostri di Pratt con quelli di Burne Hogart che abbiamo commentato qualche giorno fa, forse si capirà meglio il senso della mia critica a Hogart. Questi tratti di Pratt dall’aria imperfetta e inconclusa (rispetto a quelli esemplari di Hogart) si rivelano poi efficacissimi alla giusta distanza per dare dinamismo all’immagine. Paradossalmente, c’è molto più movimento in questa immagine ferma e mesta che nel gesto caricato di Tarzan. E, insieme, nemmeno un’ombra di retorica!

Burne Hogart - Tarzan 1942 Non sono mai stato sicuro che Burne Hogart sia stato un grande autore di fumetti. Tutto sommato lo trovo un po’ retorico, e un po’ pesante. Certo Tarzan era un fumetto popular, non c’è dubbio, ma l’eleganza di Hal Foster, pur rimanendo del tutto popular (e forse ancora di più) era decisamente un’altra cosa.

Sono andato a riguardarmi cosa ho scritto di Hogart nella mia Breve storia della letteratura a fumetti, e vi ho trovato queste parole:

Tarzan viene affidato a un secondo disegnatore di grande talento, Burne Hogarth (1911-96), che ne costruisce l’immagine definitiva. Hogarth ha due costanti stilistiche dominanti: l’esaltazione della plasticità muscolare del corpo umano, con riferimenti esplicitamente michelangioleschi; e la resa del dinamismo e del movimento. Si tratta di due esigenze non facilmente conciliabili, e la pur notevolissima abilità grafica di Hogarth non riesce a evitare la deriva di Tarzan verso una teatralizzazione smaccata e spettacolare, che prelude a certi esiti del fumetto superomistico dagli anni Quaranta sino a oggi, mediati attraverso l’opera di Jack Kirby.

Detto con altre parole, i miei dubbi non riguardano la capacità di disegnatore di Hogart, o meglio la sua sapienza nel disegnare le figure, ma l’effetto d’insieme del tentativo di coniugare la sua grafica monumentale e scultorea, e classicamente dettagliata, con la resa del movimento. Da notare che Hogart è maestrale in entrambe: basterebbe osservare la dinamica del gesto di Tarzan nell’immagine riportata qui in alto per rendersene conto.

Ma ho inserito questa immagine anche (e soprattutto) per altre ragioni. Si tratta di una scansione ad alta risoluzione da un originale di Hogart conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Se la si apre e ingrandisce, si può osservare davvero la maestria di Hogart nello stendere la china, la morbidezza e l’efficacia del suo pennello, la caratterizzazione precisa e distinta dei volti (tutti diversi l’uno dall’altro, e tutti psicologicamente riusciti) – per non dire delle pieghe degli abiti, delle ombre…

E allora, qual è il problema? Mah… forse il problema è che è tutto troppo perfetto, troppo perfetto e immobile. È bellissimo, ma non fluisce. Persino il gesto di Tarzan, reso in maniera così efficace dalla scelta esemplare del momento in cui bloccarlo (assolutamente da manuale), sembra piuttosto il gesto di una foto di scena teatrale, troppe volte rifatto per permettere al fotografo di cogliere proprio l’attimo giusto.

Questa impressione di eccesso, di un po’ finto, è secondo me la conseguenza di aver voluto tenere insieme capra e cavoli (per quanto un’ottima capra e degli straordinari cavoli), salvando la monumentalità pittorica e il dettaglio, e al tempo stesso ponendo l’enfasi sul movimento.

Ma quando un corpo si muove, la nostra percezione non è in grado di focalizzarne i dettagli! Per forza, quindi, il disegno troppo dettagliato di qualcosa in movimento avrà qualcosa di artificioso! Questo non succede in pittura, le cui convenzioni ci permettono di tenere assieme capra e cavoli; e Hogart aveva davanti agli occhi del suo immaginario proprio la pittura! Forse non si era accordo di essere un fumettista. Peccato!

Se dicessimo che Hogart, come fumettista, è stato vittima del proprio stesso talento come disegnatore forse saremmo un po’ cattivi, ma credo che non andremmo troppo lontani dal vero.

6 Aprile 2011 | Tags: fumetto, satira | Category: fumetto | Ho improvvisamente capito, in questi giorni, perché sono così restio a parlare della rivista di satira Mamma!. Certo, sono restio perché non riesco a farmene un giudizio chiaro; questo già lo sapevo. Ma quello che ho capito ora è proprio la ragione per cui io non riesco a comprendere se quella satira sia buona oppure no, se mi piaccia o no. E con questo non voglio suggerire, implicitamente, una valutazione negativa, però nemmeno una positiva. Il problema è proprio che io non sono in grado di comprenderlo, non sono in grado di sentirlo, se mi piaccia o meno. E ora ho capito il perché.

Ci è voluta la barzelletta sulla mela al sapore di fica raccontata dal nostro grande capo (che conoscevo già, da anni, e a suo tempo mi aveva anche fatto modestamente ridere – ma così, in quel contesto, raccontata in quel modo da colui che mi dovrebbe rappresentare, mi ha suscitato un sentimento di vero orrore, nausea, spavento). Ci è voluta una riflessione sullo humor come strumento di potere fatta dal lettore Sandro e riportata dal blog di Giovanna Cosenza. E ci è voluto, a suggellare il tutto, l’articolo di Francesco Merlo, su La Repubblica di ieri, martedì 5 aprile.

È proprio Merlo che a un certo punto dice: “forse dovremmo persino astenerci dal ridere, come nel Risorgimento, quando gli italiani rinunziavano a comperare il divertente ‘Figaro’, vale a dire rinunziavano a ridere per non sovvenzionare gli austriaci.” Ve li vedete gli italiani, anche quelli di sinistra, dico, che rinunciano a guardare le reti Mediaset? L’analisi di Sandro sull’uso della barzelletta come strumento di potere fate prima a leggervela direttamente qui: sono poche righe, e ne vale la pena. (Non condivido però l’aggiunta della stessa Cosenza, secondo cui “tutti i media che riprendono, più o meno scandalizzati, la scenetta non fanno altro che sottolineare e amplificare – una volta di più – la leadership di Berlusconi”. Sarà anche vero che sottolineano la leadership; però cosa facciamo di queste cose? Le ignoriamo? Facciamo finta che il grande capo non ci sia? O che sia una persona seria? Le leadership non sottolineate non vengono neanche abbattute. Stanno lì, perché non ce ne importa a sufficienza.)

Sono cresciuto in un ambiente in cui girava lo slogan “Una risata vi seppellirà”. Era eccessivo come tutti gli slogan, ma conteneva un fondo di verità, perché il dissacrare può far male al potere; e il mitico pernacchio napoletano di Edoardo De Filippo ne è un esempio memorabile.

Ma oggi le cose sono diverse. Il grande capo è spregiudicato, e non gli importa da dove vengano le idee. A lui basta che servano. Le sue risate stanno seppellendo oggi tutto quello in cui crediamo: lo stato di diritto, la legge, la giustizia… E ridere di lui non serve, perché il meccanismo gli è chiaro, e sarà lui il primo a ridere con te, neutralizzando qualsiasi tuo potere dissacratorio.

Non si può dissacrare il grande capo. Ormai più dissacrato di così è impossibile. Eppure sta ancora in piedi, indifferente, anzi persino rafforzato dalle messe in ridicolo. Lui sa di essere ridicolo, e sa anche che questo fa parte della sua forza, perché il suo potere si basa su qualcosa a cui il ridicolo non può nuocere.

Per questo non riesco a leggere Mamma!. Per questo la satira oggi mi sembra un esercizio di cattivo gusto autolesionista; uno sconsolato vorrei ma non posso. E la complicità che l’umorismo richiede e produce mi sembra, quando va bene, la complicità dei rassegnati, di chi non ha altre armi che queste, inutili. Quando va male, poi, mi sembra complicità col grande capo stesso, il padrone delle barzellette, il signore della risata inutile.

A suo tempo sono stato lettore affezionato del Male, e poi di Tango e Cuore. Non mi facevano questo effetto qua. Mi piaceva ridere. Il grande capo mi ha rubato anche la possibilità di ridere, persino di lui stesso.

Che tristezza, davvero! Magari non ci resta che piangere? Andiamo in piazza, piuttosto. Non so quanto davvero serva, però oggi, di sicuro, serve più che ridere; e facciamolo prima che una risata ci seppellisca del tutto, ahinoi!

Baru, Pompa i bassi, Bruno! Intendiamoci: Baru è tra i migliori autori attivi oggi in Francia. Ha scritto e disegnato molti libri, alcuni dei quali sono decisamente notevoli; e anche questo Pompa i bassi, Bruno! (Coconino Press / Fandango) non smentisce la sua fama.

Però proprio leggendo quest’ultimo volume ho capito che cosa mi ha sempre impedito di appassionarmi realmente al lavoro di Baru, sin di tempi di Vive la classe! (1987). Baru è un ottimo disegnatore, e uno sceneggiatore persino migliore, a cui piace molto lavorare sul crescendo e sul parossismo. La sua capacità nel caratterizzare le espressioni dei personaggi è evidentemente al top quando li rappresenta al culmine della rabbia.

Ma questo è un po’ anche il suo limite, e io finisco spesso per trovare un po’ ripetitivo questo succedersi di situazioni estreme. I suoi libri migliori (L’autoroute du Soleil, 1995, L’arrabbiato, 2005-06) sono anche quelli in cui si trattiene di più, e riesce a tirare la tensione il più a lungo possibile fino all’inevitabile esplosione.

Quest’ultimo libro invece è tutto basato sulla tensione e sul parossismo: da un lato, col piccolo immigrato che rischia continuamente la pelle, dall’altro con l’incazzoso capobanda che non demorde mai. Sarà forse anche che i personaggi simpatici (gli scassinatori in pensione) sanno un po’ di stereotipo, e che tutti gli altri personaggi in scena sono dei perfetti idioti, ma qui il gioco di Baru mostra un po’ la corda.

Intendiamoci: Baru rimane bravissimo a montare la storia e a disegnarla. E la storia è anche eticamente esemplare – forse persino un po’ troppo. Però la sensazione con cui ne sono uscito è proprio quella di un troppo, certo un troppo di qualità, però decisamente un troppo. Troppo parossismo, troppo crescendo, troppa incazzosità.

Forse anche Baru, stavolta, ha pompato un po’ troppo i suoi bassi.

Ben Katchor, "The Radiator Musician", da "Julius Knipl. Real Estate Photographer" Chi si ricorda di Monsieur Hulot? Lo aveva creato e lo impersonava Jacques Tati. Con l’apparenza della più assoluta normalità, Hulot affrontava situazioni sempre più sottilmente assurde. Il risultato era insieme imbarazzante ed esilarante. Non sapevi mai se vergognarti per lui, o ridere a crepapelle. Non era il surreale di Mr. Bean. Era qualcosa che continuava a rientrare nei limiti della norma, o quasi – ma ci rientrava al pelo, o forse non ci rientrava del tutto, ma faticavi a capire quale fosse l’elemento davvero deviante. Insomma, sembrava quasi la tua stessa quotidianità, o almeno una tua quotidianità possibile; potevi quasi essere tu, quello. Per questo ti sentivi un idiota mentre insieme ridevi: Monsieur Hulot era insieme lui e te stesso, era l’altro in qualità di deficiente, ma anche te – che di conseguenza non eri migliore di lui.

Nelle strisce del newyorkese Ben Katchor si respira la medesima aria sottilmente surreale, il medesimo soffio di normalità, e la medesima demente genialità. L’ho conosciuto personalmente a Bilbolbul, e mi è parso degno delle sue strisce, quasi un personaggio di se stesso. Ha partecipato a un incontro presso la facoltà di lettere, rispondendo a domande, e proiettando, negli intermezzi, delle sue strisce, a cui dava personale lettura.

Ogni volta la sensazione era la medesima. Un approccio iniziale del tipo: ma perché mi racconta questa cosa così normale? cosa ci sarà mai di interessante? Poi un seguito del tipo: sì, sarà normale, però è veramente assurdo! Infine uno sviluppo surreale, raccontato però con tutti i crismi dell’impersonale e oggettiva normalità.

Credo che il collante che rende le storielle di Katchor irresistibili sia il ritmo pacato e uniforme, ma inesorabile, che le porta avanti – anche sorretto da un disegno ugualmente normale, sino un po’ squallidino, sin quando non si entra nel gioco. La voce fuori campo delle didascalie, distaccata e oggettiva, sembra non fare altro che il resoconto, la cronaca, il report, di un evento normale. Solo che la normalità si rivela, passo dopo passo, sempre più illusoria, e l’ilarità sale, sale, sale, a mano a mano che si entra nel sottile delirio dell’indagine scientifica sul perché vi siano passeggeri del bus che stanno seduti a gambe aperte (costringendo alla fine i tecnici a un’imprevista riprogettazione dei sedili), o sul come si possa inventare una coreografia basata sul balletto spontaneo delle persone che cercano di sfilare il portafoglio dalla propria tasca… e così via.

Katchor coltiva l’apparenza della mediocrità, per fare emergere l’assurdo. Costruisce un ritmo martellante di cronache dall’aria oggettiva affinché l’incongruo possa rivelarsi da solo, senza che nessuno ce ne dichiari la natura. E poi finge di lasciare al lettore il compito di rendersi conto delle stranezze.

Il lettore ci casca. E gli piace pure. Anche questo è il bello del raccontare: è un inganno felice, una willing suspension of disbelief che ci procura piacere.

Leggo fumetti, leggo poesie, vado al cinema perché mi diverto. Non c’è dubbio in proposito. Ma forse è un modo un po’ superficiale di spiegare le cose. Non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi piace mi diverte; non qualsiasi fumetto, o poesia o film o altro che mi diverte mi piace.

Non sempre le parole divertire e divertimento hanno avuto il senso odierno (più o meno) di dilettare e diletto, o di sollazzare e sollazzo. Del significato antico restano tracce in alcuni linguaggi tecnici, come quello musicale: in certe forme musicali, il divertimento non è una parte più allegra, bensì una sezione in cui ci si allontana particolarmente dal soggetto o dal tema principale, salvo in seguito ritornarvi. Oggi dovremmo forse usare, per capirci meglio, la parola diversione; e divergere per quello che era divertire.

Si sa come nascono le parole nuove. C’è un uso inizialmente metaforico, che si diffonde e progressivamente diventa standard: nel divertimento di oggi il senso di diversione non lo percepisce più nessuno.

Un poco più onesto è forse il termine intrattenimento, dove con poco sforzo si riesce a cogliere il senso originario di tenere (o trattenere) dentro, ovvero quello che si fa per evitare che qualcuno se ne vada. E ancora più onesto (e di conseguenza molto meno usato) è il termine evasione, che ancora mantiene forte il significato di fuga da un luogo chiuso, per cui ci accorgiamo che quando lo usiamo in espressioni come letteratura d’evasione si tratta di una metafora, attraverso la quale si dipinge la vita quotidiana come un luogo oppressivo da cui è però possibile fuggire.

Se percepissimo ancora il senso originale di divertimento come diversione, probabilmente ci renderemmo conto che le sue implicazioni non sono molto diverse da quelle di evasione. Divertirsi è divergere dalla noia o dal dolore della quotidianità; è fare una diversione rispetto a una vita quotidiana che non ci soddisfa – anche se, lo sappiamo, siano condannati a ritornarvi presto. In fin dei conti, le diversioni non sono vere evasioni, e nemmeno le evasioni letterarie (o televisive) sono vere evasioni.

Ecco quindi che mi preoccupo nello scoprire che leggo fumetti, poesie ecc. perché mi diverto. Sarebbe come dire che il piacere che queste fruizioni producono in me deriva dal fatto che sto momentaneamente evadendo dalla mia gabbia quotidiana. In altre parole, l’ideologia del divertimento ha bisogno di sostenere che la vita è una cacca, e che l’unico modo per provare piacere è fare una diversione, spostarsi momentaneamente nell’altrove.

Ma è davvero così?

Proviamo a guardare le cose più da vicino. Tra le cose che ci divertono ci sono senz’altro quelle che ci fanno ridere. Ma non si ride senza che ci sia una complicità e un accordo di fondo. Questo è talmente vero che far ridere qualcuno è anche un modo per crearli, questa complicità e questo accordo di fondo – come sa benissimo il grande barzellettiere che regge le sorti di questo paese. Ma se c’è complicità e accordo di fondo, su che cosa si basa la diversione, cioè il divertimento? Credo che le cose stiano così: l’accordo di fondo ci tranquillizza (non c’è nulla di pericoloso in gioco), per cui si può parlare e dire davvero qualsiasi cosa, anche quelle che altrimenti non diremmo mai. Ecco il senso della diversione, cioè del divertimento: nella cornice rassicurante dell’accordo, può venir fuori l’assurdità e paradossalità di tante cose.

La diversione c’è, senza dubbio, ma neutralizzata dalla complicità e dall’accordo di fondo: c’è perché non è pericolosa. La risata del divertimento non ha niente a che fare con l’utopia anarchica di “una risata vi seppellirà”. Il divertimento non seppellisce niente, perché quello che vi appare oggetto di critica è già stato rafforzato all’origine.

Quando poi si costruisce un impero mediatico sul divertimento, si stanno saldamente impiantando dei valori: non quelli presi in giro in superficie, ma quelli condivisi nel fondo. Ho seguito recentemente un po’ di striscio una polemica su Drive In, trasmissione paleoberlusconiana che molti difendono oggi perché era una presa in giro, anzi una intelligente presa in giro, della comunicazione televisiva. Sarà. Non voglio prendere una posizione netta, perché ne ricordo ben poco: Drive In mi annoiava già allora (molto meglio la surreale insipienza di Colpo Grosso, che non si ammantava di nulla, e sviliva la donna italiana con candida sincerità) e non lo guardavo praticamente mai. Voglio solo avanzare il sospetto che quella intelligente presa in giro si basasse sulla conferma profonda di una serie di valori (che sono poi stati quelli su cui si è fondata la fortuna del grande barzellettiere) mentre in superficie (e in maniera evidentemente più effimera) se ne condannavano altri.

Dove il divertimento diventa il valore principale della vita, ci si dovrebbe domandare da cosa ancora si stia divergendo. Ha buon gioco, il grande barzellettiere, a suggerire continuamente da che cosa si debba evadere (tasse a parte): i comunisti, le toghe rosse, i moralisti, i perbenisti… Dio mio! Eccomi ridotto, nel mondo costruito da lui, a fare proprio la parte del vecchio moralista! E pur di dargli addosso, devo arrivare persino a parlar male del divertimento! (il che confermerà oltre ogni dubbio, con sicurezza, che sono un vecchio moralista!) Certo, all’interno del suo mondo o si è puttane (letterali o metaforiche) o si è moralisti. Le puttane (soprattutto quelle metaforiche) si divertono; e chi non si diverte non ha capito che si trattava di una battuta.

Vorrei divertirmi anch’io. Lo faccio, quando riesco, anche evitando di pensare al grande barzellettiere. Ma che triste divertimento! Mi viene in mente Palazzeschi. Lo riporto qui sotto. Provate a rileggerlo pensando al divertimento come diversione, al poeta come qualsiasi persona intelligente con qualche velleità creativa sincera, e magari facendo finta che questi versi siano stati scritti oggi. Una poesia tragica, direi! (sembra quasi la sinistra italiana)

__________________________________________

E lasciatemi divertire

(canzonetta di Aldo Palazzeschi, 1910)

Tri tri tri,

fru fru fru,

ihu ihu ihu,

uhi uhi uhi!

Il poeta si diverte,

pazzamente,

smisuratamente!

Non lo state a insolentire,

lasciatelo divertire

poveretto,

queste piccole corbellerie

sono il suo diletto.

Cucù rurù,

rurù cucù,

cuccuccurucù!

Cosa sono queste indecenze?

Queste strofe bisbetiche?

Licenze, licenze,

licenze poetiche!

Sono la mia passione.

Farafarafarafa,

tarataratarata,

paraparaparapa,

laralaralarala!

Sapete cosa sono?

Sono robe avanzate,

non sono grullerie,

sono la spazzatura

delle altre poesie

Bubububu,

fufufufu.

Friu!

Friu!

Ma se d’un qualunque nesso

son prive,

perché le scrive

quel fesso?

bilobilobilobilobilo

blum!

Filofilofilofilofilo

flum!

Bilolù. Filolù.

U.

Non è vero che non voglion dire,

voglion dire qualcosa.

Voglion dire…

come quando uno

si mette a cantare

senza saper le parole.

Una cosa molto volgare.

Ebbene, così mi piace di fare.

Aaaaa!

Eeeee!

Iiiii!

Ooooo!

Uuuuu!

A! E! I! O! U!

Ma giovanotto,

ditemi un poco una cosa,

non è la vostra una posa,

di voler con così poco

tenere alimentato

un sì gran foco?

Huisc…Huiusc…

Sciu sciu sciu,

koku koku koku.

Ma come si deve fare a capire?

Avete delle belle pretese,

sembra ormai che scriviate in giapponese.

Abì, alì, alarì.

Riririri!

Ri.

Lasciate pure che si sbizzarrisca,

anzi è bene che non la finisca.

Il divertimento gli costerà caro,

gli daranno del somaro.

Labala

falala

falala

eppoi lala.

Lalala lalala.

Certo è un azzardo un po’ forte,

scrivere delle cose così,

che ci son professori oggidì

a tutte le porte.

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Infine io ò pienamente ragione,

i tempi sono molto cambiati,

gli uomini non dimandano

più nulla dai poeti,

e lasciatemi divertire!

Ombre di Igort, Vittorio Giardino e Antonio Rubino nel delirio espressionista di "Doppio sogno" (primi anni Novanta) Qualche sera fa, all’inaugurazione delle mostre di José Muñoz e Vanna Vinci a Bilbolbul, ho incontrato Igort e, dopo la consueta affettuosa scazzottata iniziale, con la quale gli comunicavo che ero contento di vederlo, ho aggiunto che vederlo proprio lì era un fatto particolarmente speciale, perché lui era proprio il medio proporzionale tra i due autori in mostra, l’anello mancante tra Muñoz e Vinci. Lui si è ovviamente schernito, ma io ho continuato a pensare che fosse così.

Poi ho visto le mostre. Di Muñoz credo per il momento di avere parlato abbastanza, mentre le tavole di Vanna Vinci mi hanno fatto venir voglia di rileggermi i suoi libri, le sue storie. E così, appena ho potuto, ho fatto.

Cercavo, tra l’altro, le tracce di Igort, e, attraverso lui, di Muñoz. Non è così difficile trovarle, specie quelle del primo Igort (Goodbye Baobab, con Daniele Brolli) sulla prima Vinci: il montaggio, l’uso dei neri, questo senso di irrealtà nel cuore stesso del reale; ascendenze da Muñoz, anzi no, da Muñoz e Sampayo, perché anche nel modo di raccontare l’influsso si sente.

Ma poi, nelle pagine della Vinci, ho ritrovato di colpo Antonio Rubino. Dopo averlo visto con chiarezza in quella che mi è parsa quasi una citazione (la storia “Doppio sogno”, dei primi anni Novanta), l’ho ritrovato qua e là quasi dappertutto, nel modo di distribuire le figure nello spazio, e di riempirlo con un’insistenza quasi decorativa.

Poi, ancora, mi è saltata agli occhi Grazia Nidasio, nell’apparenza di leggerezza di certi personaggi femminili, un’apparenza che è sempre soltanto tale, perché né i personaggi della Nidasio né quelli della Vinci sono mai davvero leggeri. Ma tutte e due sanno temperare il dramma con l’ironia, sanno far finta di giocare mentre dicono cose molto serie.

Ombre di Gianni De Luca nei sogni di "Aida al confine" (circa 2000) C’era anche Gianni De Luca. Ce n’era parecchio, con il suo modo di costruire le successioni temporali senza creare vignette, creando così un tempo fluido, quasi sospeso.

Ci avevo visto anche Frank Miller, specie il primo, quello di Ronin, ma qualcosa non mi quadrava, e ho capito il perché quando ho riletto la piccola introduzione di Luigi Bernardi a un volume del 1997 (Ombre). Il riferimento giusto è infatti il fumetto giapponese, e Miller ci entra di traverso perché pure lui vi ha attinto moltissimo, specie in Ronin. Il modo di montare le pagine, di costruire certe sequenze, sono evidentemente quelli di chi ha letto (e ben digerito) un bel po’ di manga.

Incominciano a diventare tanti, i riferimenti. E ce ne sono certamente altri, perché rileggendo le pagine della Vinci ho continuamente una sensazione del tipo: “Questo mi ricorda qualcosa. Ma cosa?”. Dovrebbe essere un difetto, e invece non lo è affatto. Sia quanto ai racconti sia quanto al disegno, la Vinci dimostra una sicurezza autoriale e una fondatezza dei propri principi espressivi così nette che non si ha affatto la sensazione che “copi”. Tutti questi riferimenti non producono l’impressione di un patchwork, fatto di pezzi presi qua e là. Piuttosto, è la sensazione che può produrre un piatto di alta cucina, al cui sapore tutto suo si associano una quantità di profumi, ciascuno evocativo di qualcos’altro, talvolta riconoscibile, talvolta meno, ma non meno intrigante per questo (anzi, forse di più).

Quando finalmente mi rendo conto che ci sono spesso citazioni in apertura (e persino in chiusura) nelle storie della Vinci, qualcos’altro mi si muove dentro, e mi viene in mente che l’altra sera Vanna stessa ci ha rivelato che persino i titoli delle sue storie sono citazioni.

Eppure le sue storie non lo sono. Sono belle storie, solide e fantastiche, disegnate con un segno così originale da aver fatto scuola. Si vede che, come disse il poeta, “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni”, e i sogni della Vinci sono quelli di una sensibilità quotidiana intessuta di letteratura, sia verbale che a fumetti. E dunque, leggere le storie della Vinci è come immergersi in un labirinto in cui la vita, densa e ben presente, viene sempre vista attraverso gli specchi deformanti del nostro immaginario letterario, caricandosi di una quantità sfuggente di sensi.

Una strategia vincente. Magari la Vinci l’ha assorbita da Mattotti. Magari no, o magari da qualcun altro. L’ha assorbita bene, comunque, con rara originalità; e persino dimostrandosi capace di rivoltarla in sarcasmo, con le frecciate un poco ciniche della Bambina Filosofica. Non sono pochi quelli che, da qualche anno, la stanno assorbendo da lei. Se tutti lo sapessero fare come lei, se tutti avessero la cultura che si intravede dietro questi giochi, se tutti l’avessero digerita così bene, quella cultura, e fossero capaci di interrogarsi sul proprio rapporto con essa, avremmo di sicuro una generazione di giovani talenti.

La consapevolezza vincente della perfida Bambina Filosofica (2009) P.S. E Vittorio Giardino? Non ce lo vedete Giardino? (Be’, non nella Bambina Filosofica, d’accordo)

È terminato Bibolbul. Peccato! Che sollievo. Ottimo festival, pieno di eventi e strapieno di gente – e per questo entusiasticamente stancante.

Mi lascia spunti, idee per i prossimi post: la Vinci, Ben Katchor, magari Pettinato, o magari un Pintér entrato in scena in una conversazione aperitiva con Domenico Rosa – ma non sono promesse. Vedremo.

La mia presentazione è andata benone. Bravissimo Luca Raffaelli, che ringrazio molto. Bravissimo anche me, forse, visto che il pubblico ha retto sino all’ultimo, ed era ora di pranzo. Grazie a Muñoz, che mi ha onorato della sua presenza. Grazie alla libreria Irnerio e al pubblico fitto di Bilbolbul.

Ma per ora mi fermo qui. Tutto quello che ho visto, che è stato tanto ma lontano dall’esser tutto, adesso deve riposare nella mia testa, e dare qualche frutto dopo qualche tempo. Oggi mi riposo.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti