Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Il fotografo, scritto e disegnato da Emmanuel Guibert, con le foto e il racconto di Didier Lefèvre e la realizzazione grafica di Frédérik Lemercier (Coconino, 2010) è stato uno dei libri a fumetti che più ho apprezzato in questi ultimi anni. Guibert ha uno stile grafico estremamente piano, e ugualmente piano è il suo modo di raccontare. In altri suoi libri, questa voluta monotonia, unita alla scelta di trame ugualmente piane, conduce al limite della possibilità di suscitare interesse. Ma il suo è un gioco sottilmente al ribasso.

Non c’è, nel disegno di Guibert, una gran somiglianza apparente con l’aspetto tipico di quella che Joost Swarte ebbe a definire ligne claire, né nella figura del capostipite Hergé, né tantomeno in nessuno dei suoi discepoli diretti degli anni Cinquanta o indiretti degli Ottanta. Eppure, il segno di Guibert, come quello di Hergé, si attaglia perfettamente alla definizione di Swarte: “la linea chiara è un espediente grafico che permette di dare importanza alle persone e alle cose, sia che si trovino in primo piano, sia che facciano capolino sullo sfondo. È un modo di disegnare che alla descrizione premette la narrazione”. Qui come in Tintin, ombre e sfondi appaiono soltanto quando sono narrativamente significativi, e ogni dettaglio che non lo sia viene sistematicamente tralasciato.

Certo, si tratta di una linea chiara sporca, volutamente incerta, fortemente modulata – ma anche i temi e i registri affrontati da Guibert sono ben diversi da quelli affrontati da Hergé e seguaci. Paradossalmente, quella forma di antirealismo che è stata tradizionalmente la linea chiara qui si trova al servizio quasi di un iperrealismo, ma la realtà che emerge così vivacemente non è quella che si vede, bensì quella della storia, quella raccontata. In altre parole, la stilizzazione grafica diventa nelle mani di Guibert uno strumento per mettere in primo piano il racconto, proprio come le parole del narratore verbale, impedendo al lettore di distrarsi su dettagli magari interessanti in sé, ma poco per lo sviluppo narrativo.

Ecco quindi che quando questo modo di raccontare visivamente quasi ascetico dal punto di vista visivo si trova accoppiato all’immagine fotografica, l’effetto è deflagrante. La fotografia, per la sua stessa natura tecnica, si trova al polo opposto della ligne claire: la fotografia non può nascondere quello che inquadra, non può tralasciare dettagli, non può scegliere cosa mettere in scena e cosa no, data una certa inquadratura. La fotografia è proiezione della luce su una pellicola sensibile, e su quella pellicola va a finire tutto quello che viene inquadrato nel momento dello scatto.

Non si sta dicendo che la fotografia non contenga elementi soggettivi e che sia una testimonianza oggettiva della realtà: la soggettività del fotografo si esprime attraverso la scelta dell’inquadratura e del momento dello scatto, della distanza, dell’esposizione, della messa a fuoco e delle lenti, e poi, in postproduzione, con altre scelte sulla carta e sulle luci. Se la foto viene scattata in studio oppure è, in generale, possibile costruire il soggetto, le scelte soggettive sono molte di più, ma non è questo il caso della foto di reportage, il cui valore sta nel testimoniare quello che c’è. Ed è proprio questo il punto e il valore di questo tipo di foto: una volte fatte le scelte di cui si è detto, tutto il resto è testimonianza oggettiva, ovvero in qualche modo la prova che quello che stiamo vedendo nell’immagine si è presentato una volta esattamente così davanti agli occhi del fotografo e del suo obiettivo; insomma, c’è stato, ed era proprio così, almeno per un attimo.

Costruire una storia attraverso la combinazione di immagini disegnate come quelle di Guibert e di fotografie come quelle di Lefèvre, significa mettere fianco a fianco una soggettività che cerca di essere il più oggettiva possibile e un’oggettività che testimonia la soggettività di uno sguardo, e la sua presenza fisica.

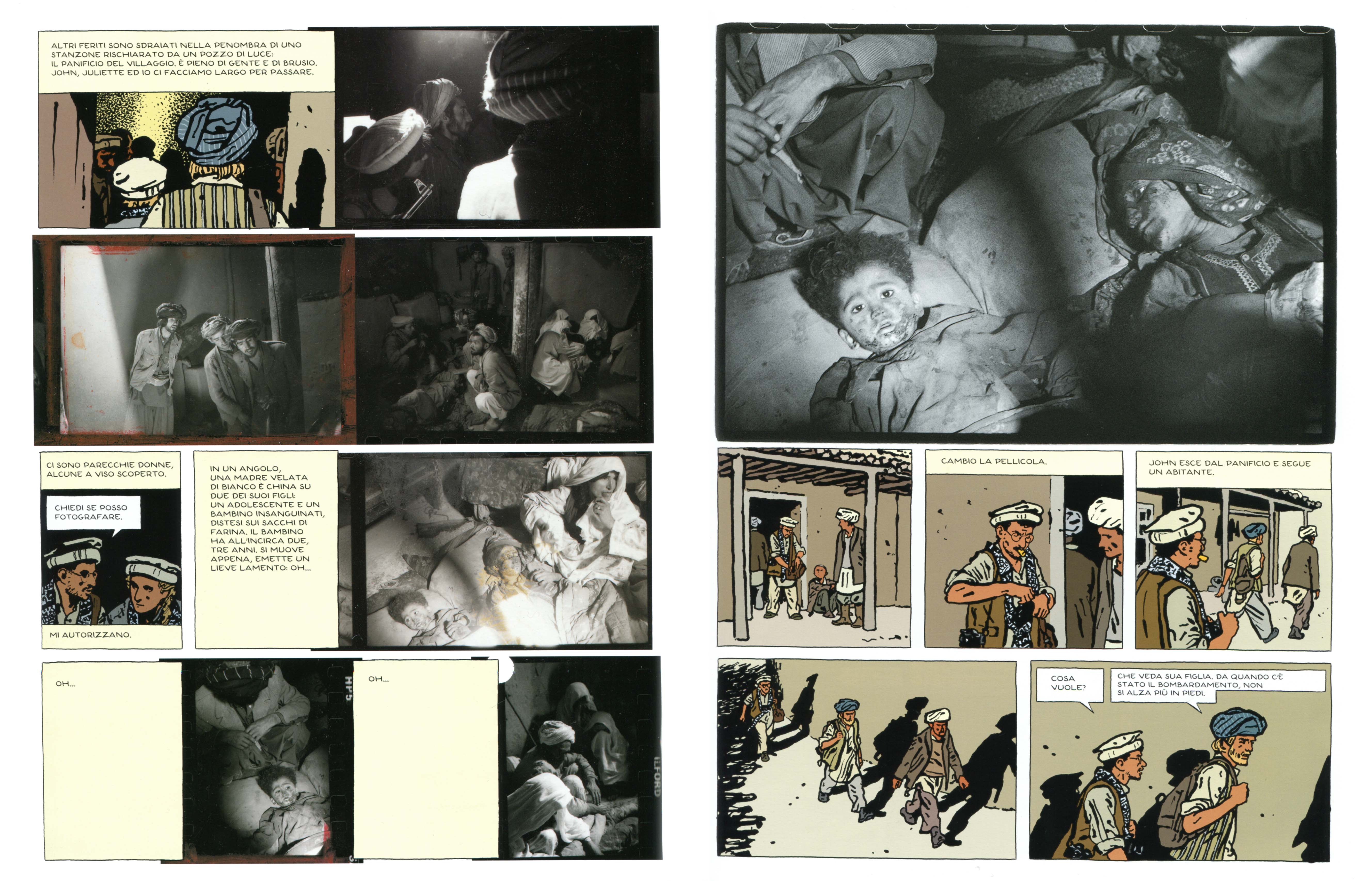

Guardiamo ora questa inquietante doppia pagina. Lefèvre si è introdotto in Afghanistan (sono gli anni della guerra con l’Unione Sovietica) insieme con un gruppo di medici volontari, per un reportage sulla loro attività e sulle condizioni di vita della popolazione. Si ritrova all’immediata periferia degli scenari di guerra, a contatto con le loro conseguenze. La vicenda è raccontata per mezzo di lunghe didascalie e dei disegni freddi di Guibert – freddi ma narrativamente efficaci, e sporchi, nel segno, quanto basta per trasmettere l’idea di una realtà altrettanto sporca, incerta, sbrecciata.

Le fotografie sono intercalate, mute, al massimo precedute o seguite da una didascalia narrativa. Il passaggio alla fotografia inevitabilmente rallenta la lettura, perché una foto è naturalmente più ricca di dettagli di un disegno come questi, ed è quindi anche più difficile da decifrare visivamente. Questo rallentamento coincide con la drammatica entrata in scena dell’occhio del narratore: sino a un attimo prima era la sua voce a fornirci, per via di scrittura, i dettagli raccontati della situazione, con tutte le mediazioni e il conseguente distacco che questo comporta. E adesso di colpo stiamo vedendo quello che lui vedeva, la nuca dell’uomo sulla destra, la canna del fucile di quello a sinistra, la luce violenta del sole che cade dall’alto, e poi gli sguardi preoccupati e addolorati, e poi l’agitazione della madre e lo sguardo del bambino che ricambia quello del fotografo: di colpo siamo lì con lui, o almeno con il suo sguardo.

Con tutte le qualità della fotografia di reportage, il suo limite è che anche la foto più straordinaria perde gran parte del suo potere se non è sufficientemente contestualizzata. La foto di reportage forse più famosa del Novecento, quel miliziano caduto ripreso da Robert Capa durante la guerra di Spagna, non sarebbe forse neanche una bella foto (mossa, sfocata, fuori quadro) se non ci fosse noto il contesto in cui è stata fatta; ma in quel contesto, in quelle condizioni, quei medesimi difetti diventano valori aggiunti, perché testimoniano a loro volta che la situazione era concitata, imprevedibile.

Qui, l’operazione di Guibert è proprio quella di creare un contesto narrativo così attentamente dettagliato da magnificare al massimo il potere di testimonianza delle foto di Lefèvre, testimonianza della realtà che si presentava ai suoi occhi, e testimonianza dell’impatto emotivo che quella realtà aveva su di lui. Nello stesso senso vanno le scelte di Lemercier, curatore grafico dell’impresa, che ha lasciato volutamente a molte foto i dettagli della pellicola circostante, o addirittura (non in queste pagine) le cancellazioni di Lefèvre. Molti scatti, nella logica di una pubblicazione fotografica tradizionale, sarebbero stati tralasciati, facendo sopravvivere solo quelli che parlano da sé (qui, per esempio, la foto grande sulla pagina di destra). Invece, introdotti in una logica narrativa come questa, diventano fruibili gran parte degli scatti, e anzi contribuiscono essi stessi a loro volta insieme con le vignette disegnate a definire il contesto che permette loro di avere un senso pieno.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti