Daniel Clowes, "David Boring", Coconino, pp.108-109 Ho riletto, perché Coconino l’ha ripubblicato, David Boring, di Daniel Clowes. Lo pensavo anche prima, che David Boring sia il miglior libro di uno dei migliori autori del fumetto degli ultimi decenni; però adesso ne sono sicuro.

Dal 1998, anno in cui è originariamente uscito, Clowes ha realizzato diversi lavori molto interessanti, centrando uno dopo l’altro altrettanti bersagli. Ma non ha più raggiunto il livello di questo, e vale quindi la pena domandarsi che cos’abbia di più del non poco che le sue graphic novel in generale ci danno.

Vado per spunti, asistematicamente.

La prima osservazione che mi viene da fare è che il protagonista di questa storia non è lo sfigato (per dirla alla Pazienza) classico delle altre sue (vedi, per esempio, qui e qui). I racconti di Clowes sono tipiche variazioni sul tema: siamo tutti dei cretini che inseguono illusioni, e incontrano delusioni. E poi Clowes è uno straordinario indagatore della psicologia dei suoi personaggi, e uno straordinario conoscitore delle relazioni sociali, e degli ambienti umani. In più, una certa dose di delirio entra di quando in quando a confondere la vita con l’incubo; e sempre confonde il serio o il drammatico, con il paradossale, l’ironico e il sarcastico. Clowes riesce tipicamente a prendere in giro mortalmente i suoi personaggi, senza togliere loro nemmeno un grammo della loro sentita umanità; così che finiamo per identificarci con loro, e ridere (piuttosto amaramente) di noi stessi.

David Boring appartiene solo marginalmente a questa categoria. Non è affatto uno sfigato (per dirla con Pazienza): è riuscito a lasciare la mamma opprimente, ha tutte le donne che vuole, lavora. Il suo male sta dentro; e sta nell’essere indeciso tra il non provare interesse per vivere e il sentire qualcosa, l’inseguire i propri sogni. Non smette di cercare quello che vuole, ma la vita gli pone ostacoli, e lui forse non lo vuole davvero abbastanza; così finisce per lasciarsi vivere, e in verità trova sempre un modo per andare avanti, per provare forse non proprio gioia ma comunque sentimenti positivi, confortanti.

Il suo passato gli sta per qualche verso davanti, nella forma di un padre fumettista che lui non ha conosciuto, e di cui possiede un albo, che viene percorso e ripercorso alla ricerca della chiave per comprendere sia quel padre che se stesso. E il fumetto nel fumetto entra in gioco con garbo, ma ricorrentemente, come un leitmotiv.

A leggere con attenzione, ci si può rendere conto che Clowes ha anche una tecnica narrativa straordinaria. Il taglio delle scene, e il modo in cui scorre il tempo… sembra di trovarsi in una specie di brodo, apparentemente un pantano immobile (come di fatto in altre storie di Clowes), e invece piano piano le cose scorrono. E che cose, poi! Il protagonista rischia di morire, ci sono vari omicidi, addirittura una (ipotetica) guerra finale sullo sfondo. Ma tutto si trova a essere raccontato come se facesse parte di una bolla di distacco, di difficile partecipazione, di emozioni che sono sempre troppo complicate per diventare forti. Ci sono tutti gli elementi in verità, sulla scena, per la passione amorosa, per il dolore, per la disperazione; ma è come se ci venissero proposti sotto l’effetto dell’anestetico: li vediamo senza sentirli.

Eppure David Boring non è un anaffettivo. Si capisce che soffre, ama, gioisce; ma magari non ne è davvero convinto sino in fondo, e noi con lui. Tutto avviene sempre su piani diversi. Tutto si rivela differente da quello che è. E, in questo pantano, la storia incredibilmente scorre, e ci coinvolge, e ambiguamente ci appassiona.

Del disegno di Clowes, che dire? È statico, come dev’essere per un racconto di questo genere, esemplare e da manuale per quanto riguarda la resa psicologica dei personaggi, e incantevolmente legato a un immaginario televisivo anni Cinquanta o Sessanta. È come se una soap opera, una situation comedy televisiva americana, avesse improvvisamente acquisito spessore, e, con questo, preso derive imprevedibili. Il racconto ce ne porta lontano, ma le modalità della rappresentazione ci riportano lì: perché quello è, per tanti, il luogo dell’immaginario delle relazioni umane. Gli spazi, gli abiti, le inquadrature, i personaggi, ci riportano lì. Il segno grafico, la linea che definisce tutto questo, invece no: quella è attuale, dura e cruda, senza nessuna concessione sentimentale.

Se amate le soap, amerete anche David Boring. Se le odiate, lo amerete anche di più.

Mulholland Dave. Il blog di Davide La Rosa. Fumetti disegnati male, sceneggiature, scritti, foto fatte a casaccio e tutto quello che mi passa per la testa. Se già non sapete di che cosa sto parlando, potete farvene direttamente un’idea qui, nel blog di Davide La Rosa, Mulholland Dave. Insieme al blog di Makkox, è quanto di più divertente oggi si trovi di ricorrente in rete, in italiano, che abbia a che fare col fumetto. Ogni mattina, nello sfogliare il mio aggregatore di post, mi illumino quando vedo che c’è qualcosa che proviene da lì, e subito lo clicco, salivando come un cane pavloviano che abbia sentito suonare il campanello del cibo.

Be’, certo, Davide La Rosa non possiede il virtuosismo grafico e l’eleganza sciantosa di Makkox. Ma per un umorista questo non è necessariamente un male. Vorrà dire che l’umorismo di La Rosa sarà diverso da quello di Makkox: niente superbe caricature, niente espressioni azzeccatissime, niente riferimenti grafici raffinati. Ridiamo lo stesso, però. Qualcos’altro che funziona, e pure bene, evidentemente c’è.

Sarà per deformazione professionale, o sarà che ho fatto il semiologo perché già avevo questa spinta dentro, ma a me non basta mai commuovermi o ridere, e devo sempre capire – almeno un po’ – perché mi commuovo o perché rido. E allora perché rido tutte le volte quando leggo le storie dei demenziali protagonisti di Mulholland Dave, da Detective Smullo al Trio Occhialuto Antifascista, da Dio alla Pimpa, da Papa Sisto I a Padre Pio da Pietralcina, dall’Uomo Lapide al santino di Gesù?

Detto superficialmente, sono gli accostamenti, sempre sorprendenti e imprevedibili. Ma una risposta superficiale non basta. Fare accostamenti imprevedibili è facilissimo, e di solito non fanno affatto ridere; il più delle volte restano incomprensibili e dopo un po’ annoiano. Gli accostamenti imprevedibili di Davide La Rosa invece arrivano sempre al momento giusto, e sempre si presentano come un paradossale ribaltamento della situazione, che ne ristabilisce comunque una pur paradossale verità.

La Rosa crea molte strisce sul tema della religione, su Dio, su Gesù, sul papa, su padre Pio. Sono strisce spesso piuttosto irriverenti, ma ci vuole poco a capire che il suo bersaglio non è il sacro, bensì la sua narrazione diffusa, quello che potremmo definire, oggi, qualcosa come il mito popolare di massa, di cui la religione fa parte insieme con la TV e i suoi mondi, e tanto altro.

Il mito popolare di massa è una sorta di grande blob vischioso che contiene di tutto. Siamo abituati a conviverci, anzi, a viverci dentro, separandone le diverse aree secondo regole assestate: la religione, la politica, la letteratura, il divertimento… È come se Davide La Rosa riuscisse con i suoi interventi fulminanti a farci vedere di colpo i collegamenti, o la contiguità, tra singoli elementi di aree diverse attraverso le barriere di solito insormontabili: i suoi accostamenti imprevedibili ci fanno ridere perché riconosciamo di colpo, nell’imprevedibilità, un’assurda prevedibilità, una quasi banalità che non eravamo riusciti a vedere.

Il Dio cattolico che la Chiesa si sforza di mostrare dotato di qualità umane come la bontà, la potenza, la conoscenza, potrà allora scoprirsi dotato di umane passioni (con qualche vantaggio dovuto al suo rango) e vantarsi di conoscere l’assassino di Laura Palmer, come potremmo desiderare di fare noi, se potessimo mai sapere tutto; e i santi potranno confinare (con qualche area di sovrapposizione) con i supereroi; e gli eroi socialisti della Resistenza continuare a cercare di essere quello che sono anche nel mondo demenziale di questo mito rimescolato e confuso; e l’IKEA essere onnipresente, tormentone senza fine di tutte le serie.

Tormentone, ma non unico. Un’altra cosa che La Rosa sa far bene è costruire il ritmo, e sa che la ripetizione modulata è uno strumento potente per fare emergere le differenze (quelle imprevedibili, che poi scatenano la risata). Ed ecco quindi i tormentoni: la Pimpa che muore ogni volta, il Detective Smullo che si auto-arresta, Mussolini che implode… La ripetizione, il tormentone, crea il quadro di riferimento su cui ogni volta il testo gioca per sorprenderci. Se compare la Pimpa, dobbiamo domandarci come morirà stavolta; o con quale contorto ragionamento Smullo si dichiarerà colpevole; o a che punto del racconto imploderà Mussolini.

Certo, il ritrovamento della bara di Mike è stato un grave lutto per Mulholland Dave, perché gli ha sottratto un’occasione narrativa più volte riuscita. Ma a noi fa capire da dove provengano i suoi temi. Potremmo forse dire che il mondo di Mulholland Dave è quello in cui tutto diventa misteriosamente stupido come la TV.

C’era una volta Daniele Panebarco. Pure lui non era un virtuoso del pennello, però rispetto a La Rosa di capacità grafica ne aveva da vendere. Eppure, anche per lui, non era su quello che il suo umorismo si fondava. Diversi erano i miti popolari di massa del momento, e quindi diverse erano le sue storie. Ma lo spirito non era molto differente. E grazie a tutti e due gli autori, quei personaggi così poveramente disegnati sono diventati delle vere icone, dimostrando che la qualità di un comunicatore visivo non si misura sulla qualità del tratto, ma su quella dell’idea.

Non ho ancora letto invece Zombie gay in Vaticano, il libro realizzato con i disegni di Vanessa Cardinali. Rimedierò presto, ma non potrà sostituire l’ossessione quotidiana di Mulholland Dave.

Dino Buzzati, I miracoli di Val Morel, 28 Mondadori ripubblica I miracoli di Val Morel, negli Oscar. Rispetto all’introvabile edizione Garzanti, del 1971, le immagini sono più piccole e meno godibili. Però adesso c’è, e tutti la possono vedere, questa ultima opera del grande Dino Buzzati, maestro scomodo e un po’ fuori linea per un establishment letterario che in quegli anni era tutto orientato sul politico o sul sociale. Buzzati, da parte sua, lavorava invece sul fantastico, e costruiva fascinosi racconti allegorici con pochi riferimenti all’attualità. Pochi anni dopo, la generazione (politicizzatissima) che apriva la stagione del Nuovo Fumetto Italiano, aveva come riferimento di sfondo un fantastico che arrivava dritto dritto dal suo, o magari solo un po’ deviato dal passaggio attraverso una cultura francese che a sua volta aveva amato moltissimo Buzzati.

Buzzati è morto il 28 gennaio 1972, per un tumore al pancreas, sessantaseienne. La sera del 28 gennaio 2012 ho parlato di lui e dei suoi Miracoli presso la Feltrinelli di Bologna. Ho amato molto Dino Buzzati, sia quando lo leggevo da ragazzo, sia quando ho continuato a leggerlo (e poi a studiarlo) da adulto. La sua scomodità e la sua differenza, negli anni Sessanta, si spingevano sino ad ammettere di apprezzare i fumetti. Arrivò persino a realizzare, nel 1967, un romanzo a fumetti, anzi un Poema a fumetti, certamente la prima graphic novel italiana. Buzzati sognava con noi, in anticipo – il che è come dire, in maniera storicamente più consona, che la nostra realtà è stata segnata dai suoi sogni; o che abbiamo sognato quello che lui ci ha insegnato a sognare.

Non solo lui, ovviamente. Un autore, per quanto grande e importante, non basta a marcare così una generazione. C’era altro, sicuramente. Ma di quel sogno dell’immaginazione al potere che stava dietro le nostre passioni, Buzzati era uno degli interpreti più intensi – e tanto più sentito anche perché politicamente altro, o politicamente neutro, o perché della sua posizione politica non ce ne importava francamente niente!

Buzzati si è sempre divertito a disegnare. Aveva una mano discreta, certamente non buona. Non era un virtuoso del pennino o del pennello. Ma la sua capacità di narratore fantastico era tale che comunque le sue invenzioni visive lasciavano il segno; erano memorabili persino in virtù della loro scarsa maestria, che permetteva di concentrarsi sull’idea, sul racconto evocato, su quello, insomma, in cui lui continuava a essere un maestro. Anche Poema a fumetti patisce lo stesso difetto e gode del medesimo pregio: all’epoca fu poco apprezzato dai lettori di fumetti perché Buzzati non sapeva disegnare e non rispettava le convenzioni assestate, e fu poco apprezzato dai critici letterari perché era fatto di figure e non di parole. Ma il pubblico apprezzò lo stesso; e Buzzati si rivelò in anticipo sui tempi, rispetto a tutti i tipi di suoi detrattori.

Con I miracoli di Val Morel, in un certo senso, Buzzati cercava di fare il bis. La genesi dell’opera, certo, è diversa. Qui c’è di mezzo un’occasione: una mostra di pittura monotematica, organizzatagli a Milano, per la quale egli inventa il tema degli ex-voto demenziali, tenera presa in giro dell’ingenuità religiosa; o, se vogliamo, esaltazione del fantastico popolare. Dopo la mostra, Buzzati si ritrovò con questi materiali, e gli venne l’idea di organizzarli in un testo unico, come una sequenza di immagini commentate da brevi racconti, che ne esaltassero la natura immaginifica e delirante.

Chiese al collega Indro Montanelli una prefazione, e questi scrisse poche efficacissime righe in cui dava a Buzzati del cretino, così cretino che non si rendeva nemmeno conto di essere un genio. Da lì in poi, a partire dal racconto introduttivo del ritrovamento (falso) della cappella dedicata a Santa Rita da Cascia (la santa degli impossibili) in un’inesistente Val Morel, la realtà si intreccia con l’assurdità, e parole e immagini ci portano a un susseguirsi di sorprese e sorrisi.

L’illustrazione, la pittura, sembrano essere per Buzzati lo strumento attraverso il quale il colto può impossessarsi del popolare, farlo rivivere dentro di sé senza togliergli l’anima. Buzzati amava i fumetti: lo si capisce bene anche da questo.

Dino Buzzati, I miracoli di Val Morel, 38

Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi, "Un fatto umano. Storia del pool antimafia", Einaudi 2011 Non sono solo le sue ben 376 pagine a rendere Un fatto umano. Storia del pool antimafia un libro che richiede molto tempo per essere letto. È anche il fatto che ogni pagina è piena di eventi e di nomi che hanno risuonato a lungo nelle nostre cronache, e che in queste pagine acquistano improvvisamente un posto e un ruolo in una vicenda complessa e contorta, e che frammenti di questa vicenda li abbiamo accumulati uno dopo l’altro negli anni come fatti di cronaca, spesso non sapendoli collegare tra loro, anche per il loro semplice comparire nell’universo dell’informazione come singoli eventi rilevanti. Messi così, tutti assieme, nella lunga storia complicata che questo libro racconta, acquistano improvvisamente quel senso che, dalle cronache, non erano arrivati ad avere per me: e ogni pagina del libro vale almeno due volte, per quello che racconta in sé, e per quello che mi riporta alla mente, che solo ora, finalmente, riesce ad acquistare una posizione precisa.

Ci sono diversi fatti notevoli in questo libro, sceneggiato da Manfredi Giffone, e disegnato da Fabrizio Longo e Alessandro Parodi. Intanto di avere convinto l’editore Einaudi ad appoggiarli per realizzare una graphic novel, invece che un romanzo d’inchiesta sul tema. Poi c’è l’incredibile accuratezza della documentazione: ogni evento raccontato viene documentato in una monumentale bibliografia accessibile dalla pagina del sito Einaudi dedicata al volume. E poi c’è il fatto che, nonostante l’accumulo esorbitante degli eventi, il racconto si legge volentieri, ti prende, ti porta avanti, ti spaventa, ti commuove.

Certo, un sospetto di agiografia continua a sfiorarci. Non ho particolari dubbi sul fatto che i cattivi di questa storia fossero davvero così cattivi; o che i mediocri o gli ambigui siano stati davvero così mediocri o ambigui. Ma davvero i buoni sono stati proprio così buoni? D’accordo: la morte ha santificato Falcone e Borsellino, e non ho motivo di pensare che il libro esageri sull’importanza del loro ruolo nella lotta contro la mafia. Ma sono stati davvero così del tutto senza macchia? così del tutto senza errore?

Il disegno è efficace, onesto. Forse non è memorabile, ma per una storia di questo tipo è bene che sia così: sufficientemente “trasparente” da riviare il più direttamente possibile ai fatti raccontati.

Ma una scelta grafica forte indubbiamente c’è, ed è di quelle che fanno parlare: a parte il narratore esterno, il puparo Mimmo Cuticchio, tutti i personaggi messi in scena hanno volti di animali. Il riferimento è certamente, da un lato, a una certa tradizione del fumetto, alla Spiegelman, per cui la figura animale ha un portato simbolico. Ma qui c’è un riferimento ancora più forte a una tradizione fisiognomica molto più antica, almeno secolare in Occidente, secondo la quale la deformazione caricaturale del viso in direzione di tratti animaleschi deve rivelare i tratti di personalità salienti della persona rappresentata.

Lo stile abbastanza realistico dei disegni fa risaltare ancora di più questa scelta chiaramente antirealistica, per la quale, sin dal volto che possiede e che rivela fin dal momento dell’entrata in scena, ogni personaggio si trova moralmente o ideologicamente connotato. Magari è proprio questa scelta di fondo a rendere tutto sommato accettabile il sospetto di agiografia: per quanto documentata e verosimile sia questa storia, essa è narrativamente coinvolgente perché ci si presenta come un racconto epico dove il male è contrapposto al bene, e, come in ogni epica che si rispetti, i personaggi rendono noto immediatamente il loro ruolo, a partire dal proprio stesso aspetto. In fondo il narratore è un puparo, e un puparo racconta proprio storie epiche.

Detto questo, l’espediente funzionicchia quando è applicato ai buoni. Il gattone buono e sornione in cui riconosciamo Giovanni Falcone, e il can barbone o fox terrier che è Paolo Borsellino, tutto sommato funzionano, magari senza convincere del tutto. Un po’ ovvio, ma forse proprio per questo molto più convincente è Giulio Andreotti in forma di pipistrello. Riuscitissimi sono invece i mafiosi, dai volti di facocero, di gorilla, di toro, di gufo, di iguana…, altrettante sarcastiche personificazioni del male, demoni da un altro mondo.

Insomma, siamo ai confini tra il resoconto storico (che indubbiamente c’è, e anche rigoroso) e il racconto morale, la saga epica. Un crinale pericoloso, e qua e là si rischia indubbiamente, da un lato l’eccesso di precisione e di dettaglio, che affosserebbe il ritmo, e dall’altro la spettacolarizzazione e l’agiografia, che falsificherebbe i fatti. Si rischia; ma poi non vi si cade per davvero, e si continua a leggere volentieri su ambedue i fronti.

Un andamento rischioso, certamente. Ma in effetti, poi, nel complesso, funziona.

Emmanuel Guibert, Alain Keler, Frédéric Lemercier, "Alain e i Rom" (Coconino 2010) pp.56-57 Emmanuel Guibert ci riprova, sempre con i colori e la grafica complessiva di Frédéric Lemercier. L’idea del reportage basato su un montaggio di disegni e fotografie era stata alla base del bellissimo Il fotografo, insieme con il fotografo Didier Lefèvre, perduto nelle montagne dell’Afghanistan. Stavolta il fotografo è invece Alain Keler, e il libro si chiama Alain e i Rom (in originale Des nouvelles d’Alain). Le riflessioni che facevo qualche mese fa sul rapporto tra immagine disegnata e fotografia nell’altro libro varrebbero pienamente anche per questo.

Ma là c’era anche una traccia narrativa, una storia, quella del viaggio di Lefèvre attraverso l’Afghanistan; mentre qui lo spirito è quello – chiamiamolo così – del dossier soggettivo, o del diario di lavoro del giornalista. Non si arriva, mi pare, alla grandiosità e all’emozione che l’altro volume sapeva suscitare; e tuttavia anche questo è un testo molto godibile, un bel reportage sull’esistenza dei Rom e sull’esperienza di chi ha cercato di avvicinarsi a loro, per fotografarli e farli conoscere, un libro di belle immagini, forti e sentite.

Magari è proprio per il suo essere meno emozionante, meno unico del precedente, che potremmo dire che questo libro inaugura effettivamente un genere, apre una possibilità, definisce un format. La storia de Il fotografo era troppo estrema per essere davvero ripetibile. Ma Alain e i Rom mostra come si possa usare la narrazione per immagini disegnate per contestualizzare le immagini fotografiche senza ricorrere né all’ossessione ritmica dell’alternanza foto-didascalia, né all’inevitabile marginalizzazione della foto quando il testo verbale diventa un’esposizione continua, racconto o saggio che sia.

Il disegno accorcia la distanza tra ciò che il fotografo ha visto e testimoniato e l’evento dell’andare, entrare in contatto, vedere e testimoniare, ciò che, insomma, veniva inevitabilmente delegato alla sola parola. Il reportage a fumetti (alla Joe Sacco) ha reso possibile anche questo formato misto, in cui il disegno racconta e la foto testimonia e le parole, che inevitabilmente ci sono, si trovano in una relazione con ciò che si vede che è più simile a quella che intrattengono nel mondo di tutti i giorni, nel mondo reale.

Questo rende, paradossalmente, l’operazione di Guibert davvero simile al documentario filmico, al reportage filmato; solo che le foto sono foto, con tutta la loro icastica fissità, e non immagini che scorrono come avviene nel cinema, e che, per quanto forti, un attimo dopo non sono più sotto i nostri occhi. Insomma, ora che la strada è aperta, ce ne aspettiamo altri. Guibert è bravo, indubbiamente; ma chissà cosa potrebbero fare autori diversi, con uno spirito diverso dal suo?

Gian Maria Cervo, Enrico D'Elia - "L'uomo più crudele", Spoleto, Editoria & Spettacolo È uno strano testo, una strana graphic novel, questo “L’uomo più crudele”, che ricevo dal suo disegnatore Enrico D’Elia. Non sono sicuro che sia un testo del tutto riuscito. Qua e là c’è qualche ingenuità nella resa fumettistica. Narrativamente il finale resta oscuro, poco convincente.

Però è un testo che prende, cattura, porta con sé. Più che una storia, assembla brandelli di storia attraverso una serie di conversazioni, rivelando chiaramente la sua origine come pièce teatrale. L’uomo più crudele è Vlad Tepes, voivoda di Valacchia, meglio conosciuto come Dracul, il diavolo. Però il protagonista non è lui, ma colui che era stato il suo segretario, Voico Dobrita, un uomo che attraversa i secoli.

Voico è stato convocato al processo a Elizabeth Bathory, nel 1610, che ha ucciso molte giovinette per bagnarsi nel loro sangue, e attraverso il suo racconto emerge la figura di Tepes, e il suo rapporto con la Turchia e l’Ungheria, circa 150 anni prima. La storia si sviluppa per frammenti, ma soprattutto per rivelazioni successive, come a spirale, come un flusso più dialogico che narrativo, un po’ come le tavole graficamente unitarie di D’Elia, ispirate nella concezione complessiva un po’ a Toppi, o al teatro shakespeariano di De Luca, ma molto personali nel tratto e nelle forme.

Disegno e sviluppo drammatico agiscono molto d’intesa a costruire un’atmosfera agglutinante, una specie di bolla in cui il lettore entra e si trova inglobato. Se l’intenzione era quella di rendere l’effetto di presenza che si vive quando si assiste a una rappresentazione teatrale coinvolgente, che si svolge lì vicino a noi, se l’intenzione era questa, il testo di Gian Maria Cervo e D’Elia ci riesce benissimo, ed è probabilmente proprio questo il suo miglior pregio – almeno per la maggior parte delle pagine: solo verso la fine, quando gli eventi si spostano nel XX secolo, ed entra in scena Virginia Woolf, la tensione scende un poco, ci si trova un po’ sciolti dal vincolo che prima il testo costruiva benissimo.

Nel complesso, trovo comunque questo libro un’opera piuttosto originale nel campo del fumetto italiano, probabilmente proprio per questo suo ben orchestrato legame col teatro, piuttosto che con il cinema, o con la letteratura – come più di sovente accade.

Gian Maria Cervo, Enrico D'Elia - "L'uomo più crudele"

9 Gennaio 2012 | Tags: comunicazione visiva, fumetto | Category: fumetto |  Reddition, n. 55, Il sommario

Reddition, n. 55, la copertina Un post breve breve giusto per segnalare una rivista tedesca di critica e ricerche sul fumetto, Reddition. Zeitschrift für Graphische Literatur (cioè rivista per la letteratura “grafica”, o meglio, “per immagini”). Me l’ha fatta conoscere attraverso un graditissimo regalo natalizio un amico, Hannes Grote, che collabora agli articoli.

Il numero 55 è interamente dedicato al fumetto italiano. Lo potete sfogliare (a bassa risoluzione) sulla Home page del sito corrispondente. Il mio tedesco è basic, appena sufficiente a capire che gli articoli sembrano interessanti e approfonditi. Ma la rivista è bella anche solo da sfogliare, e come potete vedere anche voi dal sommario qui sopra, propone una bella panoramica del fumetto nostrano.

Insomma, se siete germanofoni e in zona (o anche solo in zona), potete cogliere l’occasione.

Fabio Gadducci, Leonardo Gori, Sergio Lama, "Eccetto Topolino. Lo scontro culturale tra fascismo e fumetti", Nicola Pesce Editore 2011 Lo si capisce già dalle prime pagine, che Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama hanno fatto un magnifico lavoro; e poi, andando avanti, la qualità e profondità della loro ricerca diventa sempre più evidente. Ho letto Eccetto Topolino quasi come se fosse un romanzo, perché non solo imparavo l’andamento di una vicenda, quella del fumetto in Italia negli anni Trenta, di cui ignoravo (come più o meno tutti) una grande quantità di dettagli, spesso presentati in questo libro per la prima volta; ma anche perché la visione ravvicinata di questi eventi permette di capire davvero, quasi di toccare con mano, che cosa volesse dire il controllo fascista della stampa, e il tentativo di uniformare il pensiero di tutti gli italiani, cominciando dalla gioventù, a quello che Mussolini e i suoi ritenevano che fosse il bene.

Per puro caso, la mia lettura coincide con i giorni degli omicidi di Gianluca Casseri e del dibattito su Casa Pound. Sarà stata questa diffusa immersione nel clima fascista che mi ha spinto ad andare a vedere il sito di Casa Pound, a leggere qualcosa di quello che scrivono, e in particolare il loro programma. Confesso che nel leggerlo mi sentivo attraversato da dei brividi, perché ritrovavo nelle loro parole quella strana mistura di condivisibili rivendicazioni sociali e cieca adesione a un ideale nazionalista che caratterizzò anche il fascismo storico, almeno nella sua fase ideale, i primi anni di vita. Non va dimenticato che nel vocabolario dell’Italia degli anni Dieci e Venti del Novecento, la parola “fascismo” era pressoché sinonima di “socialismo”, perché il riferimento era ai fasci dei lavoratori, i quali erano organizzazioni di ispirazione socialista. Quello che Mussolini fondò si chiamava Partito Nazional-Fascista (proprio come in seguito Hitler, traendone ispirazione, chiamò Nazional-Socialista il proprio partito, e ne disegnò una bandiera che associava al rosso del socialismo la svastica ariana).

"Eccetto Topolino", pag. 50 La deviazione nazionalista ci è particolarmente disgustosa, oggi, ma non dimentichiamo che in Russia le cose andarono diversamente solo per quanto riguarda l’organizzazione economica, ma quanto alla fede nell’ideale e al disprezzo e repressione di ogni opinione anche solo potenzialmente diversa, non ci sono state sostanziali differenze. In ambedue i casi è terribile la cecità sciovinista di adesione alla causa, che non permette che venga avanzato nessun dubbio, perché chi avanza dubbi è nemico della Nazione (o del Popolo), e tutto deve essere finalizzato alla costruzione della società perfetta, senza permettere deviazioni (cioè, sostanzialmente, opinioni divergenti su cosa sia la perfezione o su come la si possa raggiungere). In ambedue i casi è poi deprimente vedere come sotto la maschera dell’adesione alla causa si celi il fitto intreccio degli interessi di parte, se non addirittura personali, il cui sviluppo è favorito (per i privilegiati dal regime) dalla medesima cortina repressiva che dovrebbe proteggere lo sviluppo dell’idea.

Nel libro di Gadducci, Gori e Lama, il funzionamento di questo meccanismo diventa evidente, proprio perché osservato nel dettaglio rispetto a un problema molto specifico, quello dello sviluppo editoriale del fumetto in Italia negli anni Trenta, e della successiva repressione, sino agli anni della guerra e della caduta del regime. Dalle comunicazioni personali e da quelle ufficiali, dalle note del ministero e dalle suppliche degli editori (persino di quelli, come Nerbini, che potevano contare sul fatto di essere stati Fascisti della prima ora), dalle concessioni e dalle rigidità, dalle regole e dalle furberie messe in atto per eluderle, da tutto questo si capisce davvero bene come funzionavano le cose, e quale fosse l’intreccio degli interessi, inizialmente filo-americani e poi di colpo anti-americani, non appena entra in scena la Germania nazista.

Da questo punto di vista, il fumetto è un ottimo campo di osservazione. Lo è perché rappresenta un ambito non direttamente legato alla politica (nessuno dubita mai che si tratti di prodotti di evasione, sostanzialmente per un pubblico giovanile), di carattere commerciale, e rivolto all’America. Sta in questo la sua natura ambigua, dal punto di vista del regime, per cui viene dapprima ignorato e in seguito sempre più strettamente regolamentato, in maniera tanto più stretta quanto più si fanno tesi i rapporti con gli Stati Uniti.

"Eccetto Topolino", pag. 316 Colpisce, indubbiamente, il fatto che il divieto colpisca indistintamente tutti i fumetti americani (e quindi l’obiettivo reale sarebbe il loro essere americani) eccetto quelli di produzione Disney. La spiegazione ufficiale (secondo cui l’eccezione sarebbe dovuta all’essere, i fumetti Disney, non moralmente pericolosi) evidentemente non regge, perché erano tanti in verità i prodotti americani ugualmente innocui (o ugualmente pericolosi). È evidente che c’è altro, sotto, sino all’eventuale banale spiegazione (quella più diffusa, e alla fin fine non del tutto impossibile) che Topolino piacesse ai figli del Duce. Ma probabilmente anche la visita personale di Walt Disney a Mussolini doveva aver fatto la sua parte…

Per chi sia interessato alla storia del fumetto, Eccetto Topolino è una lettura necessaria, che risponde anche in parte alle istanze di Paolo Gallinari sulla necessità di una storia del fumetto italiano. Ma si tratta di una lettura di grande interesse anche per chi non è direttamente interessato al fumetto, perché si tratta inevitabilmente di una storia del rapporto tra il fascismo e l’editoria, e tra il fascismo e la cultura, specie quella popolare – e di una storia vista molto da vicino, un’affascinante immersione in un’epoca prossima e per fortuna così diversa dalla nostra. Un’immersione che rende molto ben chiaro perché sia necessario opporsi con tutte le forze oggi a chi ci vuole riportare a quella condizione, vuoi con spirito nostalgico vuoi con spirito leghista o berlusconiano.

Suehiro Maruo, La strana storia dell'isola Panorama (Coconino 2011), p.262 In una pagina del volume di Suehiro Maruo di cui abbiamo parlato nel post precedente si fa esplicito riferimento a un dipinto di Arnold Böcklin (1827-1901), L’Isola dei Morti. È un’opera di grande e duratura fama, che ha sempre colpito molto. Ci informa Wikipedia che tra i suoi ammiratori si annoverano Freud, Clemenceau, Dalí, D’Annunzio, Lenin e Hitler, il quale ne fece addirittura acquistare, lui che poteva, una delle cinque versioni originali.

Il dipinto è molto bello, in tutte le versioni (personalmente, quella che preferisco io – e che ho riprodotto qui – è la terza). Ma non è sufficiente la bellezza per raggiungere una simile fama trasversale. C’è evidentemente qualcos’altro che affascina in questa immagine. Questo altro ha certamente a che fare con il tema della morte, ma pure quello non basta, e nemmeno in tandem con la bellezza.

Arnold Boecklin, Isola dei morti, terza versione, 1883  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.8, novembre 1964  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.9, novembre 1964 Il mio primo contatto con quest’opera è stato indubbiamente molto trasversale, ma ugualmente molto forte. Era il 1964 quando leggevo sulle pagine della terribile (ma unica in Italia) edizione di Flash Gordondei Fratelli Spada l’episodio dei ribelli di Mongo, quando i cunicoli in cui essi si sono nascosti vengono fatti esplodere da Ming e i nostri eroi si trovano catapultati nel fiume, trovando rifugio presso l’Isola delle Tombe, per proseguire poi da lì la loro lotta infinita. Ricordo benissimo la fascinazione che ebbe su di me l’immagine di quell’approdo all’isoletta tombale. All’epoca ignoravo ovviamente tutto di Böcklin e non avevo nessuna possibilità di cogliere il riferimento presente nella pagina di Raymond (non solo nella vignetta dell’approdo, ma anche in quella dell’esplosione è chiaramente riconoscibile sullo sfondo il profilo delle rocce e dei cipressi dell’Isola dei Morti): eppure persino in questa interpretazione così lontana il concetto alla base del dipinto restava fascinoso, intrigante.

Ma se il fascino di questa immagine regge a una ricostruzione così radicale, evidentemente non è la qualità pittorica del dipinto a fare la parte del leone. Sarà magari allora questa idea di un isola come luogo separato della morte, pieno di quiete e di bellezza, ma anche di una serie di oggetti simbolici: i cipressi, la pietra scavata, l’antichità…

Alex Raymond, Flash Gordon, tavola del 29-05-1938  Salvador Dalí, La vera immagine dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin all'ora dell'angelus, 1932  Hans Ruedi Giger, Omaggio a Boecklin, 1977 L’Isola dei morti non è il titolo dato dall’autore, che si riferiva piuttosto alle proprie diverse versioni chiamandole L’isola dei sepolcri, proprio come in Flash Gordon. È però un titolo azzeccato, perché quella che vediamo tanto nel dipinto come nelle immagini ad esso ispirate è molto più che un’isola cimiteriale, nel suo possedere intimamente una serie di attributi che la tradizione occidentale associa alla morte: la quiete, la separatezza, il mistero, l’antichità…

Attraverso il gioco dei rimandi di senso l’isola dei morti diventa simbolicamente ma intensamente l’isola della morte, anzi la morte stessa. Ed è tuttavia, nella sua dimensione inquietante, un luogo di grande bellezza. Non ci stupisce che questa associazione di morte e bellezza possa aver colpito tanto l’immaginazione di un’epoca di cui il Decadentismo rappresenta una delle tensioni ideologiche più forti. E tuttavia anche per noi, che dal Decadentismo ci consideriamo abbondantemente fuori, l’idea di una morte così intensamente bella appare al tempo stesso conturbante e consolante.

Su questa base, un’immagine diventa facilmente una sorta di luogo comune. A questo punto, anche a prescindere dalle ragioni iniziali del suo fascino, dovremo aspettarci di ritrovarla citata con frequenza, persino in contesti insospettabili.

Gipi, Isola dei morti

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), frontespizio .

Quando apro La strana storia dell’isola Panorama provo un immediato senso di già visto, di forte richiamo visivo. Dopo un secondo riconosco alcuni aspetti dello stile decorativo di Antonio Rubino. Eppure non è molto plausibile che un autore giapponese dei primi del XXI secolo ne citi uno italiano di un secolo prima.

Ci vogliono alcune pagine per entrare nel tema di questa storia, e capire la ragione del rimando, che certamente rimando non è, se non indiretto: diciamo quindi dell’analogia. Siamo negli anni Venti del Novecento, il 25 dicembre 1926, data della morte dell’imperatore Taisho. Suehiro Maruo ha adattato e realizzato a fumetti un romanzo dello stesso 1926 di Edogawa Ranpo (1894-1965), dove si racconta del sogno di uno scrittore di scarso successo, e del percorso verso la realizzazione di quel medesimo sogno.

Antonio Rubino, Versi e disegni, 1909, frontespizio Lo scrittore vagheggia la costruzione di un paradiso, un’isola dei piaceri, un giardino delle delizie in cui la bellezza, l’amore e la morte convivono in perfetta ed estetica (estatica) armonia. Maruo ci conduce freddamente e minuziosamente attraverso il percorso del protagonista, per indugiare poi a lungo nella descrizione del paradiso, l’isola Panorama. L’effetto è intrigante e inquietante, perché la bellezza, l’amore, l’orrore e la morte sono tutti congiuntamente presenti e inscindibili, tanto nella storia raccontata quanto nell’ispirazione e nello stile stesso dell’autore. Tra l’altro fu proprio con un volume di Maruo che, dieci anni fa, Coconino aprì la propria vicenda editoriale: Il vampiro che ride, una storia non meno orrorifica ed estetizzante.

Ma non è solo per i meriti narrativi di Ranpo e per quelli narrativi e grafici di Maruo che vale la pena di parlare di questo libro intrigante. L’accostamento a Rubino, e, più avanti, persino al Magnus de Le centodieci pillole, sono interessanti proprio perché non possono essere considerate citazioni. Semmai, il punto è che, da sponde opposte, tanto Maruo quanto Magnus rimandano a un’estetica decadentista e simbolista che ha a che fare tanto con l’Occidente quanto con l’Estremo Oriente. E Rubino, almeno nella sua prima fase, in questa estetica ci viveva dentro.

L’influsso delle forme visive giapponesi, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, in Europa è profondo – proprio come è profondo, in Giappone, l’influsso della letteratura e della cultura europea. È anche questo scambio a preparare il futuro successo occidentale della letteratura giapponese, e pure del manga, i quali pur essendo tutti profondamente nipponici, sono anche chiaramente il risultato di un profondo influsso reciproco, che ha preparato il campo agli autori e ai lettori di entrambe le parti.

È forse per un problema di prospettiva (o forse no) che l’Occidente ha la sensazione che certi temi del Decadentismo, certi estetismi e certe utopie, permangano nella cultura giapponese molto più che da noi, e ci arrivino di ritorno, protetti oggi dall’esotismo, ma fomentati dal fatto di essere appartenuti profondamente anche alla nostra cultura, pochi decenni fa. In fin dei conti, fu l’italiano Gabriele D’Annunzio a realizzare, quando occupò Fiume, nel 1919-20, un tentativo di società utopistica basato sulla proprietà comune e sul piacere diffuso, che si poneva al di fuori di qualsiasi logica politica, e fu soffocato presto dalle cannoniere italiane inviate a restaurare l’ordine.

Indubbiamente, l’Occidente si è in seguito stancato di queste utopie, figlie minori degli stessi ideali illuministici (e rousseauiani) che hanno portato anche al Comunismo sovietico, e al suo terrore. D’altra parte, in quelle invenzioni letterarie, la bellezza si rivelava tipicamente inscindibile dalla rovina, e il godimento sensuale dalla morte, in una sorta di metafisica d’artista di nietzscheana memoria. Maruo è godibile anche perché non si ferma davanti a nulla: non illude, non mente. Le ambiguità del Giardino delle delizie di Bosch sono esplicitamente davanti agli occhi, e il luogo simbolico del tutto è un piccolo cimitero su un’isoletta rocciosa.

Questo, però, merita un post a parte.

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), pp.180-181

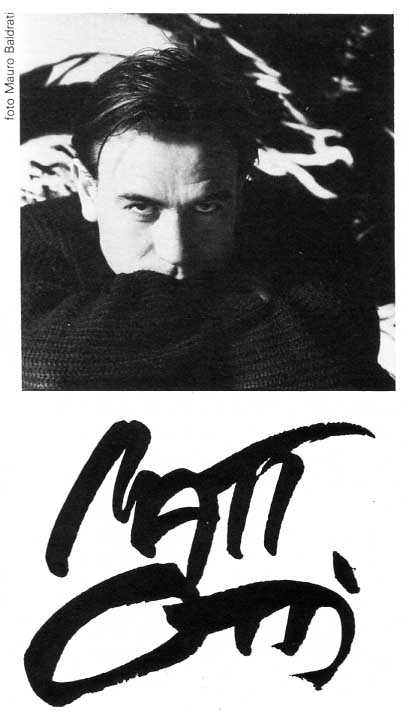

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 11 Chimera, di Lorenzo Mattotti (Coconino 2011), vive da pochi giorni la sua terza vita; e per la terza volta mi ritrovo a parlarne, perché, di fatto, sono tre incarnazioni diverse, per ciascuna delle quali l’autore ha realizzato un seguito e una conclusione nuova.

La prima vita è stata nel 1994, all’interno di un bell’almanacco pubblicato da una piccola casa editrice di Spoleto, e il titolo era all’epoca “Il segreto del pensatore”; ne avevo scritto sul domenicale del Sole 24 Ore, e ho recentemente ripresentato quel pezzo in un post. La seconda vita è stata nel 2006, in un albo spillato per Coconino, e ne ho parlato nel post del 16 marzo del mio blog di allora. Ora è un bel libro cartonato con molte più pagine.

Ma come si fa ad aggiungere nuove pagine a una storia conclusa? Be’, basta che la storia non sia conclusa, né concludibile. In verità, anche di questa versione potremmo aspettarci, tra qualche anno, di ritrovarla come parte iniziale di una sequenza ancora più lunga, perché il gioco permette questa riapertura all’infinito.

È però un gioco difficile. Le poche parole presenti in tutto il testo si trovano solo all’inizio e alla fine. Un uomo si sdraia sotto l’albero del pensatore, alla ricerca del suo segreto, e si addormenta, e in sogno vede accadere delle cose.

Da questo momento in poi è come se entrassimo in un film di animazione, la cui sequenza non racconta complessivamente una storia, ma una serie di trasformazioni celesti, e poi terrene, sul filo dell’evocazione: tante microstorie collegate solo visivamente ed evocativamente l’una all’altra. Il gioco è difficile perché non c’è un racconto unitario a tenere insieme il tutto, ma solo un’atmosfera magica e sospesa, e il segno del pennino e del pennello di Mattotti.

Su ciascuna delle immagini di questo volume varrebbe la pena di fermarsi a lungo, e in questo senso potrebbero essere anche sentite come illustrazioni, un po’ come quelle, indimenticabili, dell’appena appena definita sequenza di Nell’acqua. Ma qui, anche se non c’è la storia, la sequenza è forte, coinvolgente, fluida; e il passaggio da una vignetta all’altra racconta indubitabilmente di trasformazioni e di passaggi e di eventi. Siamo perciò di fronte a qualcosa di diverso da una semplice sequenza di illustrazioni, poiché il rapporto tra loro non è meno forte di ciascuna delle singole immagini. Siamo di fronte a un fumetto, a una narrazione per figure, a una graphic novel, se proprio vi piace chiamarla così.

Ma il termine graphic novel non è adeguato, qui, se non dal punto di vista commerciale. Non c’è infatti nessuna novel, nessuno romanzo, in questa sequenza. L’andamento di questa sequenza è molto più quello di una sequenza musicale, o di una poesia astratta, basata sul succedersi di evocazioni. Potremmo chiamarla graphic music (e sarebbe certamente al femminile, senza possibilità di polemica), o graphic symphony, o sinfonia per immagini… Potrebbe essere un nuovo genere…

Non credo che la sinfonia per immagini potrà mai davvero essere un nuovo genere. È troppo difficile rendere visivamente interessante una sequenza così astratta. Ci riesce magnificamente Mattotti. Ci riusciva Renato Calligaro quando pubblicava Deserto nel 1982, in tiratura limitata per le Edizioni della Periferia. Ci prova ogni tanto qualcuno, con risultati alterni.

Il lettore di fumetti che cerca la storia, la vicenda, il racconto coinvolgente, sappia che il volume di Mattotti non fa per lui. Chi ama le belle immagini, troverà invece qui certamente moltissimo pane per i suoi denti, ma, se si limitasse alle immagini, farebbe come uno che si ascolta il Preludio del Tristano di Wagner ascoltando solo le singole note e i singoli accordi: sono bellissimi, indubbiamente; ma sono solo mattoni da costruzione per la musica, che è un’altra cosa.

Chimera va letto scorrendo da un’immagine all’altra, guardando le immagini non meno del flusso che le collega, intonandosi con questo sogno a occhi aperti che va dal chiaro della punta di pennino, con il suo andamento arioso e sensuale, sino allo scuro, al nero della pennellata spessa, con le sue ansie e i suoi orrori, con andate e ritorni, con modulazioni di dinamica e di ritmo, con motivi che ritornano e altri che entrano in gioco nuovi.

Se conoscete i lavori di Mattotti ci ritroverete un sacco di echi. In questo, anche il fatto che questo lavoro attraversi ben diciassette anni della sua vita non è un elemento indifferente. È come se tutte le variazioni del suo mondo espressivo si fossero distesa in questa suite, che non a caso chiamo così, perché la suite è stata spesso, in musica, il genere attraverso cui era possibile riassumere, per evocazioni successive e incalzanti, sistemi musicali molto più complessi: un melodramma, un balletto, una vita.

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 44

.

Alessandro Tota, Fratelli, (Coconino Press, 2011) pp. 98 e 99 Per Andrea Pazienza e la sua generazione si parlava di ascendenze underground, nel senso di quello che era iniziato a succedere negli USA circa dieci anni prima, o poco più. All’epoca l’underground sembrava un retaggio di altri tempi, mentre in realtà di tempo ne era passato pochissimo, e l’aria che si respirava era certamente ancora la stessa.

Ma le ascendenze erano ascendenze e niente più, in particolare per Pazienza; ma anche per i suoi compagni di rotta. Si era partiti da là per arrivare a un’onda italiana tutta particolare, ben difficilmente confondibile con quella degli zii d’oltre oceano. D’altra parte, si era loro ancora ideologicamente tanto vicini che era indispensabile differenziarsi il più possibile.

Trent’anni dopo, Alessandro Tota ha molto meno bisogno di questa diversificazione. Anzi, forse l’avvicinamento al disegno e all’impostazione grafica dell’underground americano è addirittura funzionale a nascondere la forte ascendenza pazienziana, che però salta fuori qua e là lo stesso, per inquadrature, rese espressive e tematiche narrative. Persino la scelta delle trame di questo Fratelli sembra debitrice nei confronti di Pazienza.

Va detto che l’ambientazione anni Ottanta degli eventi di Fratelli giustifica sia il rimando a Paz che quello all’underground, anche perché alla fine, leggendo il lavoro di Tota, non si ha affatto l’impressione di leggere un epigono. La storia è ben costruita e l’ambiente dei giovani senza sbocco descritto con sottigliezza. Non è Pazienza, certo – perché magari gli manca quel guizzo di devastante sarcasmo che rendeva Paz unico. Ma è comunque una lettura interessante, e del tutto libera dal buonismo che ancora rendeva un po’ goffo il lavoro precedente, Yeti.

Diciamo che abbiamo motivi per aspettarci un ulteriore miglioramento a breve, in una (almeno da me) attesa prossima opera.

30 Novembre 2011 | Tags: calligrafia, comunicazione visiva, Huai Su, improvvisazione, Jackson Pollock, musica, optocentrismo, pittura, progetto, sistemi di scrittura, Zhang Xu | Category: comunicazione visiva, estetica, musica, sistemi di scrittura |  Zhang Xu, VIII secolo, esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio Mi domanda uno studente se non ci sia qualche relazione tra l’action painting di Jackson Pollock (cui ho già dedicato in questi giorni due post, qui e qui) e la calligrafia cinese. Gli rispondo che non ho notizie precise in merito, ma la cosa mi sembra ugualmente piuttosto probabile, soprattutto pensando a Zhang Xu, un calligrafo dell’VIII secolo, perché queste cose girano da tempo in Occidente – e senza arrivare a questo estremo di precisione, basta considerare l’importanza del giapponismo e la presenza costante dell’immaginario visivo giapponese, calligrafia artistica compresa (il Giappone non è la Cina, certo, ma le loro tradizioni calligrafiche sono molto vicine).

Poi faccio una ricerca rapida sul Web e trovo qua e là dei riferimenti non documentati, secondo i quali Pollock si sarebbe ispirato a Huai Su (il discepolo di Zhang Xu) e avrebbe dichiarato pubblicamente i propri debiti nei confronti della calligrafia cinese. Da nessuna parte mi viene fornito un riferimento preciso, per cui le propongo per come le ho trovate, mettendoci davanti un bel “è possibile che…”, “è plausibile che…”.

Non mi interessa in verità approfondire di più, dal punto di vista storico. Che Pollock sia arrivato alla propria procedura su ispirazione dalla calligrafia cinese (o giapponese) oppure che ci sia arrivato per altre vie, comunque la somiglianza formale tra le due procedure e i loro risultati esiste. Quello che mi colpisce è che mentre in Occidente questo modo di procedere appare come una novità del XX secolo, in Cina è invece una procedura antica e tradizionale, oggetto di innumerevoli aneddoti (come la storiella del pittore, dell’imperatore e del granchio riportata da Calvino nella sezione “Rapidità” delle sue Lezioni Americane). E in ogni caso, anche se davvero Pollock si è ispirato alla procedura cinese, bisognava che lui stesso e l’ambiente che lo riceveva fossero pronti ad accogliere un approccio davvero diverso da quello normale per noi.

Huai Su (725-dopo il 777) Esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio La novità di Pollock in Occidente non sta tanto nella priorità data alla fluidità e continuità del gesto, quanto nel fatto che l’opera, il dipinto, propone di essere visto più come un indizio della danza creativa che l’autore ha effettuato nel comporlo, che non come una composizione plastica. Naturalmente non è che la composizione nei suoi dipinti sia irrilevante, così come non era irrilevante, per la pittura occidentale prima di Pollock, la natura indiziale dei tratti di colore per ricostruire la manualità del pittore. Quello che cambia, con Pollock, è il maggiore o minore rilievo da attribuirsi all’una o all’altra: quando guardiamo un dipinto, poniamo, di Kandinsky, è certamente molto più importante comprenderne la composizione, che non analizzare le pennellate per vedere come l’autore si sia mosso nel realizzarla. In Pollock succede invece il contrario, e nel corsivo selvaggio dei calligrafi cinesi pure.

Questa differenza evidente ne sottende una più profonda, che riguarda il senso stesso della comunicazione espressiva: la potremmo descrivere come una differenza tra progettazione e improvvisazione. Questa opposizione, in Occidente, ci è tradizionalmente familiare in un contesto piuttosto piccolo, che contiene sostanzialmente la musica e il teatro, ed è dunque soltanto lì che possiamo facilmente analizzarla nel dettaglio. Tutte le altre arti, infatti, si basano su un supporto statico (o realizzano opere statiche, come la scultura o l’architettura); mentre la musica si manifesta soltanto nel divenire dell’esecuzione e dell’ascolto, e il teatro nel divenire della performance. Ma il teatro ha praticamente da sempre una sua versione scritta, e da oltre mille anni pure la musica può essere registrata su un supporto statico.

Jackson Pollock, Red Painting 1, 1950 È per questo che la dialettica tra progetto e improvvisazione caratterizza in maniera sostanziale queste due arti, per le quali il supporto statico è soltanto un espediente mnemonico (e progettuale), ma che vivono sostanzialmente della propria natura dinamica nell’atto stesso del proprio realizzarsi di fronte al pubblico.

Prendiamo la musica, nella sua versione colta. L’a solo improvvisato (o cadenza) è una costante dei concerti per strumento e orchestra dal Settecento in poi, almeno sino a quando il fossilizzarsi della tradizione non lo trasforma a sua volta in un pezzo scritto, spesso da parte dell’autore medesimo del concerto; così che la libertà dell’esecutore si riduce alla scelta di una cadenza piuttosto che di un’altra. La musica colta occidentale è dunque nel corso della storia sempre più scritta, più progettata a monte. È solo nel momento in cui il jazz assume i caratteri della musica colta che il momento dell’improvvisazione torna in gioco, e ritorna legittimo nell’ascolto la comprensione della musica come tramite di uno stato del momento.

Per quanto la scrittura permetta alla musica di raggiungere livelli di complessità impensabili in sua assenza, configurando la partitura come progetto preciso di un’esecuzione, c’è qualcosa di cruciale che viene perduto in questo. L’idea della musica come progetto si basa su, e insieme sostiene, una concezione formalistica, plastica, del flusso musicale, mettendo in secondo piano gli elementi di compresenza, compartecipazione, consonanza tra i partecipanti – quegli stessi elementi che vengono invece enfatizzati dalle performance improvvisative.

Jackson Pollock, Collage and Oil, 1951 Ma poiché la musica comunque non si risolve nella sua dimensione scritta, e comunque richiede di essere eseguita, essa non è mai del tutto riducibile alla propria costruzione formale, e le componenti gestuali, dirette, del momento, che caratterizzano l’esecuzione, non smettono mai di avere importanza.

In questa prospettiva di carattere optocentrico, è chiaro come invece la comunicazione visiva possa davvero interamente risolversi nella costruzione formale – poiché non c’è necessità di alcuna trasformazione successiva, che possa metterla in discussione. Ciò che Pollock e i calligrafi cinesi hanno in comune è dunque proprio una certa riduzione dell’optocentrismo, a vantaggio di una valutazione del segno grafico che ha aspetti di tipo musicale, poiché mette (tendenzialmente) in sintonia il gesto del fruitore (che segue l’andamento) col gesto dell’autore (che lo ha creato).

Jackson Pollock, Number 23, 1948 Dovremmo assumere, in questa prospettiva, che la cultura cinese sia tradizionalmente meno optocentrica della nostra, visto che mentre da noi si tende a una concezione visiva anche del sonoro, in essa vi sono tracce di una concezione di carattere musicale anche del visivo. Da noi, la valorizzazione dell’improvvisazione al di fuori del campo musicale (e teatrale) si fonda sulle conseguenze di una concezione romantica dell’arte come espressione dell’io, o della sua variante surrealista dove al posto dell’io viene messo l’inconscio. Ma è difficile postulare qualcosa di simile per la Cina dell’ottavo secolo – tanto più che questa concezione non è affatto necessaria per valorizzare l’improvvisazione.

Magari è solo perché i Cinesi non hanno avuto Platone, e la scrittura è rimasta manifestazione della parola senza che la parola dovesse identificarsi col pensiero razionale, o logos. In principio c’era altro, evidentemente, là.

Zhang Xu - Four poem calligraphy copybook

Frank Miller, Holy Terror, p.80 L’idea del superuomo, in sé, è un’idea consolatoria e infantile. È del tutto naturale che a un bambino possa piacere l’idea che ci sia qualcuno, più grande e più potente, che venga a risolvere con facilità dei problemi più grandi di lui; ed è anche ragionevole che un bambino possa appassionarsi alle avventure di questo potente genitore. Meno ragionevole è che vi si possa appassionare un adulto; ma ugualmente succede, e molti aspetti di varie religioni esistono pure per questo – e magari, storicamente, l’Illuminismo è andato vincendo la sua battaglia contro la religione proprio mettendone in luce l’infantilismo di certi suoi aspetti.

Dei limiti del concetto di supereroe nel fumetto americano si accorgono in tanti, e sin dall’inizio. Ma la storia che mi interessa, qui oggi, è quella di coloro che non vogliono abbandonare il genere, pur rendendosi conto dei limiti dell’idea che gli sta al centro (non intendo perciò parlare qui delle parodie, magari semi-interne, alla Will Eisner o alla Jack Cole). Per contrastare la grande crisi del fumetto di supereroi degli anni Cinquanta, i primi a prendere interessanti provvedimenti in merito sono dunque, proprio cinquant’anni fa, Jack Kirby e Stan Lee; la formula “supereroi con superproblemi” serve proprio a questo: spostare la focalizzazione narrativa da fuori a dentro l’eroe, rendendolo in tal modo più umano. Se fino a quel momento i supereroi DC erano stati una sorta di semidei, narrati da fuori, visti dal punto di vista del mondo e di quello che mostruosamente e meravigliosamente essi fanno, rispetto alla normalità degli esseri umani normali, i nuovi supereroi della Marvel, grazie al nuovo punto di vista, alla nuova focalizzazione, si rivelano al lettore come uomini normali alle prese con l’ulteriore problema (e l’ulteriore grande responsabilità) di avere dei grandi poteri. Se prima il gioco era: guarda cosa può fare per te un essere con superpoteri; adesso è diventato: pensa a come potresti essere tu, se ti capitasse di acquisire di colpo dei superpoteri!

Il nuovo gioco della Marvel regge alla grande per una decina d’anni. Non c’è dubbio che la sua ricchezza potenziale è molto maggiore che nella versione precedente. Ma le conseguenze della contestazione giovanile degli anni Sessanta e Settanta, e l’aumentata consapevolezza politica che ne deriva, mietono vittime anche qui. Negli anni Settanta la figura del supereroe è complessivamente in crisi, e non basta nemmeno più, a salvarlo, il cambio di focalizzazione. Diventa evidente, cioè, che il cambio di focalizzazione non è affatto, in fin dei conti, una problematizzazione, una messa in discussione dell’idea di superuomo e delle sue conseguenze. Il supereroe Marvel, benché più umano, non è meno straordinario e ammirabile di quello tradizionale DC.

Per superare questa seconda crisi ci vuole altro. Se ne accorge, per esempio, Neil Adams, il cui Batman (con Dennis O’Neil) gotico, nero, tormentato, è tra i pochi sopravvissuti alla moria di personaggi del decennio. E (la storia la conosciamo) lo capisce benissimo, meglio di chiunque altro, Frank Miller, che, dopo altre prove interessanti, alla metà degli anni Ottanta fa proprio di Batman il proprio cavallo di battaglia per il rilancio del fumetto di supereroi in chiave adulta. Miller si rende conto benissimo che l’idea del supereroe come personaggio è potente ma in sé poverissima: è potente perché permette esiti estremamente spettacolari, ma è anche poverissima proprio perché troppo infantile, troppo ingenua – e l’espediente di Kirby e Lee (pur indicando la giusta via) è ormai ampiamente insufficiente a risvegliare l’interesse di un pubblico adulto.

Miller non è da solo, negli anni Ottanta, a intuire il problema e a suggerire vie di soluzione. Ma è certamente colui che riesce a perseguire con maggiore chiarezza ed efficacia una via interna al mito del supereroe, problematizzandolo sia eticamente che psicologicamente, mettendolo in crisi, anche profondamente, ma sempre con l’idea di rivitalizzare il genere, non di affossarlo. Ben diverso, per esempio, è lo spirito con cui agisce Alan Moore, il cui Watchmen è una critica spietata all’idea stessa di supereroe, e alla stessa possibilità di glorificarne le imprese. Anche Watchmen finisce per contribuire alla rinascita del genere, ma probabilmente è proprio perché il Dark Knight Returns di Miller ha già impostato e reso credibile l’idea di una critica costruttiva e adulta, e quindi la possibilità stessa di un genere supereroi rinnovato, accettabile anche a livello adulto. Certo, si tratta di una mossa che ha senso in un mondo in cui esistono lettori adulti che hanno amato quel genere da bambini e adolescenti, e ora si trovano nella condizione di poter rinnovare l’interesse – in qualche modo ricollegando la consapevolezza adulta con la passione infantile, potendo rileggere nella complessità quello che, anni prima, amavano in un contesto di semplicità che, passata l’infanzia, apparirebbe solo ridicola.

Dato questo contesto, la mossa di Miller è straordinaria. Il suo Batman è eticamente e psicologicamente sfaccettato; tutte le sue scelte si trovano discusse all’interno della storia stessa, e messe in discussione persino da lui stesso. Persino l’idea stessa di supereroe si trova messa in discussione attraverso la figura meschina che viene fatta fare al supereroe per antonomasia, proprio Superman, nella sua integrità (e stupidità): in Dark Knight, Superman perde contro Batman perché non è capace di mettersi in discussione, e accetta acriticamente le linee di comportamento che gli arrivano dal potere.

Date queste premesse, poco mi importava allora delle critiche di coloro che mi avvertivano che Miller era di destra. Probabilmente era già vero, ed essi avevano ragione, ma il suo Daredevil e il suo Batman mettevano in scena dei valori in cui mi potevo benissimo riconoscere anch’io, che di destra proprio non sono. Sinché il fulcro del discorso sul superuomo sta nel senso del suo esistere e del suo agire, e nella propriocezione disforica del suo essere tale, poco mi importa che poi la conclusione di Miller è che è un bene che il superuomo ci sia: su questo non sarò d’accordo, ma su come mi viene presentata la situazione (e questo come è quello che conta) sì. E potrò perciò appassionarmi in una problematica in cui riesco a riconoscermi, e quindi persino godere di una spettacolarità che, nel suo eccesso ostentato, mi può apparire a sua volta come implicita critica pur mantenendo l’impronta spettacolare.

In altre parole, se anche magari, alla fin fine, The Dark Knight Returns suggerisce un discorso di destra, il grosso della sua costruzione, a monte di tale fin fine, è godibile e appassionante anche da parte di un lettore di sinistra, perché al centro del discorso c’è un tema, un problema, un nodo problematico, e non una soluzione, una proposta di direzione da prendere. Quella, se c’è, è talmente marginale e sfumata da non creare problema: è molto facile persino accettarla, persino non condividendola. Basta confinarla nel dominio del mondo della storia raccontata, che non è il nostro. E se poi proprio non la vogliamo accettare nemmeno lì, pazienza: sarà solo questo che ci dividerà da Frank Miller: un dettaglio, neanche tanto significativo.

Credo che a nessuno sia mai venuto in mente di etichettare come propaganda né Dark Knight né nessuno dei lavori del Miller di quegli anni. Col tempo, e progressivamente, le cose sono cambiate. I fumetti di Frank Miller sono cambiati.

Non ho apprezzato 300, nonostante le qualità grafiche e di regia di Miller, perché il messaggio mi sembrava già troppo scoperto e troppo diretto: non era più il dubbio, la problematicità, a dominare la scena, ma un’inossidabile certezza. Miller era, al momento, ancora in qualche modo, velato nell’esprimersi. La versione cinematografica di Zack Snyder, nonostante tutte le sue qualità di regia e scenografie, toglieva comunque gli eventuali dubbi residui (vedi, su questo, un bellissimo testo del 2007 di Wu Ming 1, qui); ma qualche anno, intanto, era passato, e quindi magari i dubbi residui erano scomparsi pure nel medesimo Miller. Ho continuato ad apprezzare, con qualche riserva, Sin City, perché il mondo in cui si trova ambientato è talmente assurdo e di maniera che non è difficile considerare Sin City come un esercizio di stile. A lungo andare, tuttavia, gli esercizi di stile possono apparire un po’ troppo fini a se stessi, e annoiare. Ho resistito a lungo, temendo il peggio, ad andare a vedere The Spirit. Avrei fatto bene a continuare a resistere: Will Eisner non faceva esercizi di stile, e vedere ridotto il suo mondo a quello, e solo a quello (proprio cercando a tutti i costi di non vedere le implicazioni ideologiche del film), è qualcosa che mi ha fatto male.

In Holy Terror, del Miller che a suo tempo mi ha fatto sognare, è rimasta solo l’abilità registica. Il resto è propaganda ed esercizio di stile. Neppure il disegno è quello di un tempo, piegato com’è, oggi, a sostenere le esigenze di una spettacolarizzazione reboante e finalizzata a convincere. Che sia propaganda me l’ha suggerito Miller stesso, nel suo blog. Miller sostiene una tesi paranoica, ovvero che, fondamentalmente, tutto quello che viene pubblicato è propaganda, i giornali non fanno altro che propaganda, i fumetti di supereroi degli anni Quaranta facevano propaganda: dunque perché non dovrebbe farla lui?

Ma lui stesso non faceva propaganda quando il dubbio era il protagonista delle sue storie, e i giornali stessi non fanno propaganda quando discutono delle idee e accettano quelle degli altri; e, sì, Capitan America era davvero un fumetto di propaganda, ma in quegli anni gli USA erano in guerra. La tesi di Miller è, evidentemente, che gli USA sono in guerra anche oggi, e questo giustifica tutto: poiché non può essere lui a prendere in mano il fucile, quello che può fare è questo.

Al di là dell’inaccettabilità di una tesi del genere, potrebbe ancora capitare che un autore paranoico, convinto di tesi assurde, possa produrre un’opera interessante. Ma Holy Terror è indifendibile da molti punti di vista: non ci troverete niente che non sia stato già visto e rivisto in lavori precedenti, salvo che mentre in Sin City la retorica dell’eroismo personale si trova sempre in qualche modo messa a contrasto con la dubbia moralità dei personaggi (ladri, balordi e prostitute – in un’oscura prospettiva di redenzione), qui il cattivo è cattivo e basta, e non è solo l’Islam e Al Qaida, ma sotto sotto c’è persino l’interesse economico – poiché evidentemente, quando uno è davvero cattivo come lo sono i terroristi, se non è stupido deve averci un interesse personale.

Solo nella propaganda di guerra si può vedere il nemico dipinto a tinte così esclusivamente e drasticamente negative e disprezzabili. Solo nella propaganda di guerra è necessario dipingere l’eroe (cioè noi) a tinte così immacolate e infantili. Confesso che credevo che queste cose fossero scomparse da un pezzo, o relegate a produzioni davvero da poco, quelle che definirle “fumetto popolare” è offensivo persino per il fumetto popolare e chi lo produce con onore.

Frank Miller crede di essere in guerra. Il che spiega anche le sue boutade contro Occupy, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Se siete convinti di essere in guerra contro l’Islam, forse potete godervi questa roba. Non venitemi a raccontare che Miller fa differenza tra l’Islam e Al Qaida: in Holy Terror questa differenza non si vede. Quando si è in guerra, comunque, non si può davvero andare per il sottile. La guerra giustifica tutto, anche la stupidità.

Addio, Frank Miller. Sarebbe bello che la tua prossima mossa smentisse quello che ho detto. Sarei felice di aver torto, e di ritrovare l’autore che ho conosciuto anni fa. Sarei felice di poter apprezzare un autore di destra. Temo però davvero che non lo farai, confermando cupamente gli stereotipi che girano tra noi di sinistra su quelli di destra, lasciandoci pensare che i nostri luoghi comuni abbiano un fondamento. Dai Frank, dimostra che abbiamo torto! Te ne sarei davvero grato, e per più ragioni.

Jackson Pollock, Autumn Rhythm, 1950 Restiamo ancora su Pollock, e – come si è detto l’altra settimana – sulla sua riformulazione della comunicazione della pittura attraverso il maggior peso attribuito al gesto piuttosto che al suo prodotto, o meglio, spingendo a interpretare il segno grafico più come indice (indizio) del gesto che come segno visivo (plastico e/o figurativo). Il lettore modello del dipinto di Pollock sarebbe dunque colui che legge l’intreccio delle linee come rinvio alla danza creativa dell’autore, un po’ come un a solo improvvisato, estremamente libero in linea di principio, ma, via via che l’operazione creativa procede, progressivamente sempre più vincolato dalle proprie scelte precedenti, in armonia e in contrappunto con i percorsi già registrati.

Nata in epoca di psicoanalisi come scienza nuova, come nuova spiegazione del mondo, la pittura di Pollock, se vista in questo modo, può essere certamente interpretata come una sorta di scrittura dell’inconscio e dei suoi ritmi, una sorta cioè di scrittura automatica, alla Breton. Quando si parla di scrittura dell’inconscio o scrittura automatica, non bisogna tuttavia pensare a una sorta di sfogo di forze brute, di pulsioni primordiali che escono e magicamente prendono forma visiva (o verbale). Indubbiamente il principio surrealista dell’automatismo può essere inteso anche così, cioè come una versione più moderna e più estrema dell’idea romantica dell’arte come espressione dell’io, una versione in cui all’io si è sostituito quello che gli sta sotto, in una ricerca di autenticità ed espressività ultima – nell’ipotesi, di matrice rivoluzionaria, che quello che gli sta sotto sia comunque eversivo, antiborghese, antinormale, unheimlich.

Eppure questa ipotesi, per quanto fascinosa essa sia, si trova falsificata dai fatti. L’automatismo surrealista ha dato vita certamente a molti testi interessanti, che rimangono tali anche a distanza di anni; ma ha prodotto pure una quantità di testi noiosi, banali e per niente rivoluzionari, segno o che il processo automatista non è sufficiente in sé a tirar fuori l’essenza sovversiva dell’inconscio, oppure che l’inconscio è in sé assai meno sovversivo di quanto si possa pensare.

La mia sensazione è che il principio surrealista dimentichi almeno una metà dei fattori in gioco, e che sia davvero in questo senso una propaggine (certamente un po’ deviante) dell’idea romantica dell’arte come espressione – non dell’io ma di quello che gli sta dietro: sempre di espressione, però, si tratta. Quello che Romantici e Surrealisti sembrano dimenticare è che un prodotto artistico è inevitabilmente un prodotto comunicativo, e che quindi mette in gioco (almeno) due parti; e la parte che riceve (cioè il fruitore) non è meno importante della parte che produce.

Un’opera che si vuole artistica che non riesca a trovare il proprio fruitore è infatti un’opera fallita (chiamatela – come si usa – brutta, noiosa, priva di interesse). Poco importa che essa intenda esprimere un inconscio sovversivo: alla fine dei conti non c’è niente di meno sovversivo del non sapere uscire da se stessi, del non sapere risvegliare l’interesse di qualcun altro.

Se non si arriva a produrre un qualche tipo di accordo, di consonanza, tra l’opera e il suo fruitore, un accordo o consonanza che renda possibile da parte di quest’ultimo un interesse e un conseguente lavoro di interpretazione, l’opera rimane muta e inutile (brutta, noiosa, priva di interesse…). E allora il punto non è se l’automatismo in sé come metodo funzioni, bensì semmai, visto che a volte funziona, perché succeda questo, e che cosa distingua un automatismo dall’altro, l’automatismo che produce opere interessanti da quello che produce banalità.

La risposta facile a questa domanda è che l’autore dell’opera apprezzabile, in qualche modo, abbia barato. In altre parole che abbia coscientemente e volontariamente utilizzato strutture comunicative tradizionali in modo da rendere più facilmente trasmissibile il suo discorso. In questa prospettiva il fruitore troverebbe l’accordo con il testo attraverso la familiarità di tali strutture, e sarebbe questo a permettere all’opera di esistere davvero, di vivere la sua vita comunicativa, permettendo a qualche fruitore di entrare in consonanza con lei, e di apprezzarla.

È probabile che molte opere surrealiste siano davvero costruite in questo modo, mediando l’automatismo attraverso un progetto che, in quanto tale, non ha nulla di automatico; e non ci sarebbe niente di male in questo. Si tratta certamente di un tradimento del principio surrealista, ma a noi fruitori interessa il risultato, e non la coerenza con un principio (discutibile) di poetica. L’arte si è sempre basata su strutture comunicative condivise, e non potrebbe essere altrimenti: che l’automatismo surrealista non sia che una rivoluzione parziale, molto meno influente di quanto pretenderebbe di essere, non è cosa che debba stupire, anche al di là delle dichiarazioni programmatiche delle avanguardie, le quali tipicamente esagerano – enfatizzando il fulcro dell’area di rottura con la tradizione – per ragioni di propaganda e autoaffermazione.

Eppure i dipinti di cui parliamo non sembrano situarsi nell’ambito di questa risposta facile. O ipotizziamo infatti in Jackson Pollock la presenza di una razionalità progettuale a monte, di una lucidità straordinaria, capace di guidare consapevolmente l’espressione del suo inconscio attraverso le strette di qualche principio compositivo assestato e riconosciuto, oppure la soluzione del controllo volontario per lui non regge. E non regge proprio perché parte del fascino dei dipinti di Pollock sta nella sensazione che il progetto a monte non ci sia affatto, e che la costruzione dell’accordo con il fruitore (con me che guardo) non si basi su quello. Se si fosse basato su quello, inoltre, cioè se il lavoro di Pollock fosse stato quello di un montaggio consapevole e progettuale di pulsioni inconsapevoli, non si spiegherebbe la sua sopravvenuta incapacità di produrre – per cui da un certo momento in poi l’autore smette di dipingere, portando a motivazione di questo il fatto che non troverebbe più il ritmo, non sentirebbe più la musica interiore che prima lo faceva danzare.

C’è allora un’altra soluzione al nostro problema, forse meno gratificante per Breton e compagnia, ma – mi pare – più ampiamente esplicativa. L’inconscio, io credo, non è affatto un blob destrutturato e potenzialmente sovversivo. Se lo intendiamo nel senso più della prima che della seconda topica freudiana (cioè come un magazzino profondo di esperienze, sia fattive (operative) che narrative, sia naturali che culturali, e non soltanto come il rifugio profondo del rimosso) l’inconscio conterrà anche le strutture, le forme, i ritmi, della natura come delle produzioni culturali e artistiche, e un automatismo autentico porterà alla luce inevitabilmente pure quelli.

Per questo poi molti testi automatici sono, alla fin fine, semplicemente banali: nell’ipotesi che l’automatismo porti a galla alla cieca dei brandelli di quello che si trova sotto, non è affatto detto che questi brandelli debbano essere sovversivi. Se l’inconscio è un magazzino generale dove si pesca a caso, se ne può portare a galla tanto la pulsione di morte quanto i ritmi di Carosello; ovvero tanto il diverso quanto l’uguale a quello che gli sta sopra. L’idea dell’arte intesa fondamentalmente come espressione di questo pre-io è sbagliata tanto quanto l’idea dell’arte come espressione dell’io: la banalità rimane in agguato nell’uno non meno che nell’altro caso.

Magari un filtro cosciente anche nel lavoro di Pollock c’è, come è auspicabile che ci sia: un’attenzione, cioè, a limitare l’emersione o l’espressione delle istanze più banali, troppo facili, troppo ovvie; quelle che renderebbero l’opera ininteressante, noiosa. A Pollock, come ai testi surrealisti riusciti, va riconosciuta questa capacità consapevole; la quale non è, però, in sé ancora un progetto, e non basta, da sé, ad assicurare la qualità del risultato. Sono tanti al mondo i filtratori attenti e responsabili della propria produzione che hanno finito per non rilasciare nulla nel corso della loro vita, perché tutto quello che usciva da loro appariva a loro stessi banale!

Io credo piuttosto che il genio automatista di Pollock stia nel fatto di avere interiorizzato profondamente, di avere reso inconsce, anche le regole, le buone forme, permettendo loro di uscire allo scoperto già amalgamate con il resto. Il contributo formale, cioè – filtraggio delle banalità a parte – non è qualcosa che venga esercitato razionalmente e coscientemente: è insito, piuttosto, nell’espressione stessa.

Quando uno strumentista musicale improvvisa, non si trova da solo: ha il feedback di un pubblico, e un immenso sistema di regole interiorizzate che lo guidano. Il solista di scarsa qualità non è meno in contatto con il proprio inconscio di quanto non lo sia – poniamo – John Coltrane: è il suo inconscio che è meno ricco, meno strutturato, più povero; o almeno è meno ricca la parte che riesce a esprimersi.

L’automatismo della produzione di Pollock richiede una ricchezza interiore straordinaria, e una straordinaria familiarità con le strutture culturali del visivo, comprese quelle tradizionali. Quello che emoziona, nel guardare un suo dipinto, è la continua comparazione tra il risultato formale, di grande equilibrio, e la danza convulsa, protratta, dionisiaca, che l’ha prodotto, e che si trova registrata nei percorsi del colore. Pollock ci conquista perché produce in noi l’idea che la mediazione razionale, costruttiva, progettuale, tra l’opera e noi sia ridotta al minimo, e il suo è davvero un automatismo; ma questo automatismo ha come prodotto un universo ricchissimo.

Pollock, nel dipingere i suoi quadri, ha insomma danzato con noi; e noi nel guardarli danziamo con lui, accorgendoci di quale straordinario danzatore fosse, di quanto ricca fosse la sua interiorità, e di conseguenza di quanto ricca sia la nostra, visto che siamo capaci di seguirlo. Nell’accordo che l’opera di Pollock in questo modo produce, noi riconosciamo (per tramite collettivo) la nostra stessa ricchezza profonda. L’automatismo di Pollock funziona perché rende non tanto il suo specifico inconscio, ma il nostro, e il mio, quello insomma che ci costruisce, nella nostra cultura, come persone, come soggetti, o anche solo come parte di un tutto collettivo.

Quello che riporto qui sotto è un frammento di un articolo che ho scritto nel 2009 per il catalogo di una mostra su Frank Miller (a Moncalieri – TO). Ecco:

—————————————————–

… Faccio fatica, insomma, a tenere insieme l’autore di 300 con quello di Sin City. Si potrebbe malignare che il filo che li lega sta in quella capacità di creare spettacolo che davvero pochi possiedono nella misura in cui la possiede Miller. Benché si tratti di un’osservazione in sé superficiale (appunto, una malignità), questa osservazione ci invita comunque a indagare sulla natura dello spettacolo proposto da Miller.

Rileggiamo Dark Knight, allora. Soffermiamoci, come mi è già accaduto più volte lavorando su Miller, sulla coppia di pagine in cui si racconta l’incontro tra Bruce Wayne bambino e il suo futuro demone, il pipistrello che diventerà in seguito il suo simbolo. Nella pagina di sinistra si racconta, quasi senza parole, della caduta di Bruce, del suo rialzarsi e del volo di miriadi di pipistrelli sino a che soltanto un’ombra rimane. A questo punto la parola narrante riprende. È un flusso di coscienza del Bruce maturo, che sta ricordando, ma il suo andamento ha qualcosa di poetico, o meglio, di liturgico:

Then…

…something shuffles out of sight…

…something sucks the stale air…

… and hisses.

(Poi…/ … qualcosa si trascina nell’oscurità… / …qualcosa aspira l’aria stantia… / … e sibila.)

Dopo una vignetta muta e quasi completamente nera, mentre la figura del pipistrello si avvicina a quella del bambino e finalmente si rivela:

Gliding with ancient grace…

unwilling to retreat as his brothers did…

eyes gleaming, untouched by love or joy or sorrow…

breath hot with the taste of fallen foes… the stench of dead things, damned things…

surely the fiercest survivor… the purest warrior…

glaring, hating…

claiming me as his own

(Scivolando con grazia antica… / non disposto a ritirarsi come hanno fatto i suoi fratelli… / gli occhi luccicanti, mai toccati da amore o gioia o dolore… / il fiato caldo del sapore di nemici caduti, il lezzo di cose morte, cose dannate… / sicuramente il sopravvissuto più fiero… il guerriero più puro… / sfolgorando (ma anche: guardando con ira), odiando… / rivendicandomi come suo.)