Laurea al padre di Paperinik

Il Sole 24 Ore, 20 aprile 1997

Fu a causa del grandissimo successo della testata Topolino che nei primi anni Cinquanta la casa editrice Mondadori trasformò in regola quella che era stata sino allora un’eccezione, e iniziò a costituire una vera batteria di autori italiani per i fumetti Disney. Il materiale che arrivava dagli Stati Uniti non era più sufficiente a riempire le pagine di un giornale che, a differenza del suo predecessore di anteguerra, non ospitava fumetti provenienti da altre produzioni. Poiché il materiale Disney d’oltre oceano non bastava, era però possibile produrne di originale a casa nostra – anche considerando il notevole successo degli esperimenti che erano già stati compiuti.

A Guido Martina e Angelo Bioletto – già autori nel 1949 de L’Inferno di Topolino, ancor oggi ben ricordata parodia dantesca – si affiancarono Giuseppe Perego, Luciano Bottaro, Romano Scarpa e in seguito molti altri autori. E arrivò anche, nel 1953, il ventiseienne Giovan Battista Carpi, destinato a diventare l’autore probabilmente più significativo del gruppo, più volte premiato e molto amato da lettori che per molti anni non hanno nemmeno potuto conoscere il suo nome; molti infatti ricorderanno che sino a qualche anno fa gli autori Disney erano impegnati all’anonimato.

Il riconoscimento più recente e più importante Carpi l’ha tuttavia ricevuto pochi giorni fa, il 10 aprile, quando nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bologna il Magnifico Rettore gli ha consegnato una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione. Il suo contributo artistico è stato ritenuto dall’Ateneo bolognese meritevole al massimo grado sia per la qualità educativa delle storie da lui prodotte in oltre cinquant’anni di attività, sia per la sua opera di educatore all’interno dell’Accademia Walt Disney, la scuola che forma i futuri disegnatori e sceneggiatori di Topolino.

Si tratta di un riconoscimento importante non solo per Carpi, ma per l’intero mondo del fumetto, tendenzialmente dimenticato dall’accademia e tenuto ai margini del mondo culturale italiano, quando non addirittura osteggiato. Certo, all’epoca in cui Carpi iniziava a disegnare Topolino il fumetto era considerato assai più di oggi una “seduzione degli innocenti”, ed è un vero piacere incontrare questo vecchio maestro che ha attraversato cinquant’anni di difficoltà senza perdere affatto la capacità di scherzare, quella che gli ha fatto inventare tantissime tra le “grandi parodie” che hanno fatto la fortuna del fumetto Disney in Italia, da Paperino principe di Dunimarca sino a Paperinik.

Proprio al personaggio di Paperinik, nato nel 1969 dalla penna di Carpi come parodia degli antieroi neri che imperversavano nel fumetto italiano di quegli anni, si deve tra l’altro l’ultima novità della scuderia Disney italiana. Ribattezzato PK, Paperinik è diventato protagonista di una testata autonoma, che fa il verso al fumetto superomistico americano, e inaugura uno stile decisamente atipico – ma evidentemente assai gradito ai lettori, visto che le vendite viaggiano intorno alle duecentomila copie.

Carpi, da parte sua, non è direttamente implicato nell’impresa. La sua attività principale si svolge oggi all’interno dell’Accademia Disney, nella formazione di giovani autori, tra i quali sono già emerse figure di spicco, che non sempre limitano la loro attività al mondo Disney.

Già, perché se c’è un rilievo che il mondo del fumetto può fare alla Disney è proprio quello di avere sempre costituito un po’ una realtà a sé, assai poco comunicante con il resto, così completa e funzionale a se stessa da crearsi un pubblico quasi esclusivo, e spesso concorrenziale con tutto il resto.

Oniriche scivolate appena fuori dal senso

Il Sole 24 Ore, 2 marzo 1997

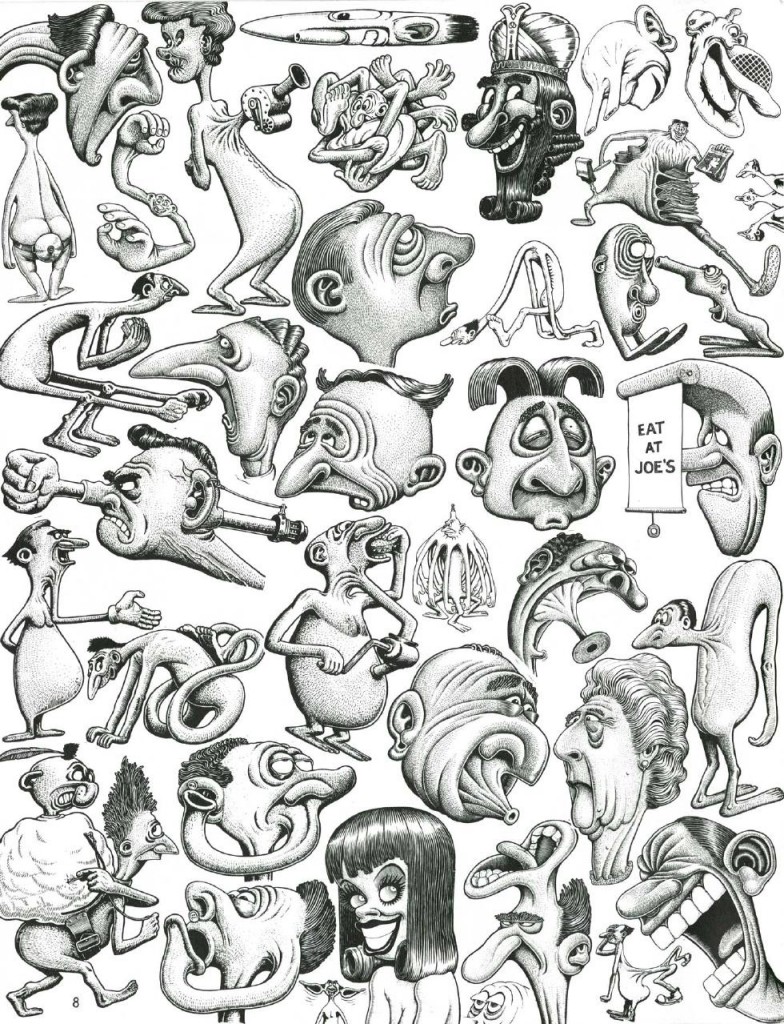

Talora può ricordare Magritte, ma l’accostamento più felice è a Jean Arp, e ancora più come poeta che come artista visivo. L’ispirazione è quella di un dolce deragliamento dei sensi, di un tenero accostamento all’assurdo. Il segno grafico è di origine incerta, talora britannica, talora evidentemente italiana. Se per qualche tempo lo si è visto illustrare i giochi enigmistici di Stefano Bartezzaghi è perché, evidentemente, la dimensione fascinosa delle immagini dei rebus lo attira. Non tanto perché il medio disegnatore di rebus brilli per capacità e invenzione grafica, ma perché c’è indubbiamente spesso una singolare magia in questi frammenti disegnati di mondo, all’interno dei quali gli oggetti si trovano accostati grazie a particolari proprietà combinatorie dei loro nomi, e nonostante questo devono esibire ugualmente una qualche ragione meno estrinseca per trovarsi proprio lì.

Per Franco Matticchio l’illustrazione è un percorso attraverso il sogno, ma il sogno è un mondo di piccoli paradossi e rebus concettuali. I quali, nonostante la loro evidente natura concettuale, si sciolgono immediatamente appena si cerchi di ridurli in parole. C’è un piccolo disegno suo che rappresenta una donna nuda che, piegata, guarda attraverso il buco della serratura. Espresso a parole, il ribaltamento del luogo comune diventa così evidente da essere assai poco rilevante. L’immagine, invece, comunica piano piano il proprio leggero paradosso, complice lo stile grafico dimesso, la nudità tutt’altro che glamour, l’atmosfera complessivamente silenziosa che tutte le immagini di Matticchio trasmettono. L’approccio alla dimensione del ribaltamento è mediato dal tono divertito e trasognato che attraversa tutti i disegni, e che non lascia il lettore (lo spettatore?) in nessun momento. Il libro si chiama Sogni e disegni, e oltre ad avere esistenza e leggibilità del tutto autonoma, è il catalogo di una mostra che si sta tenendo in questi giorni a Milano. Un catalogo discreto e silenzioso come il suo autore, senza una riga di commento altrui, senza introduzioni o roboanti presentazioni. I soli testi che vi compaiono sono, qua e là brevi versi giocosamente poetici, meno leggeri – a un’analisi più attenta – di quanto non appaiano a prima vista.

L’autore, Franco Matticchio, è un disegnatore quarantenne ben noto ai lettori di Linus e al mondo del fumetto e dell’illustrazione italiana. Il fumetto, in realtà, non l’ha frequentato poi troppo. Qualche anno fa, su Linus, produsse una serie di brevi storie, poi raccolte in volume, che si fecero notare per la loro decisa non appartenenza a qualsiasi corrente. È solo a scavare e a rovistare che una lontana parentela con il torrenziale demenzialismo di Benito Jacovitti viene a galla – ma è come se dell’irrefrenabile impulso grottesco del vecchio maestro il giovane allievo avesse distillato alla fine niente di più che un concentrato cristallino di singolarità e calcolate incongruenze. Tanto più che il Matticchio che ricorda Jacovitti è il disegnatore, e non il fumettista. In realtà, le storie a fumetti di Matticchio non sono che l’espansione dei suoi disegni, i quali alla fine appaiono le sue produzioni più efficaci proprio per la concentrazione di elementi. Magritte è un riferimento che viene spesso alla mente, non foss’altro che per i frequenti ombrelli e bombette, e per l’accento a una dimensione semantica quasi misteriosa, eppure a portata di mano, o meglio, come spesso sembra apparire appena fuori portata di mano. Più giocoso di Magritte, Matticchio dissemina le sue figure di sproporzioni e scherzi visivi, come garbate caricature di un mondo dell’assurdo (o meglio dell’’appena assurdo’) che non è meno tale per questo – come nelle poesie di Jean Arp, dove l’elefante si innamora del millimetro e i cavalli prendono il tè nelle tazzine, ma anche nelle opere visive di Arp, dove le figure più astratte e astruse sono battezzate (e finiscono per apparire allo spettatore) come teste di folletti e sovrani dei conigli.

Il libro, e la mostra, si percorrono sorridendo. Solo di quando in quando il sorriso sfuma vagamente nelle ombre di un sogno ambiguo. Come nei racconti per bambini, dove il mistero appare al tempo stesso meraviglioso e invitante, ma anche pauroso. Il gioco infatti non esclude gli elementi di magia, e la magia è doverosamente preoccupante. Il gatto che sogna di essere trovato, nella notte, lui enorme, da un omino assai più piccolo di lui, è ancora più grande, nell’immagine disegnata, della sua immagine sognata, e ci invita a temerlo. Senza terrore, certo: non si tratta di un mostro. È solo un gattone, enorme e addormentato: ma chi può dire che cosa potrebbe accadere al suo risveglio?

Le parole in rima dell’autore, poco lontano dall’illustrazione del gatto, ci raccontano La storia del gato e del toppo, la quale recita così : “Un gatto in mezzo al pratto / insegue un topo zopo”. Anche le parole, come le figure, si piegano alla logica dell’’appena assurdo’, delineando le linee incerte di un mondo alla Lewis Carroll ragionevolmente irreale.

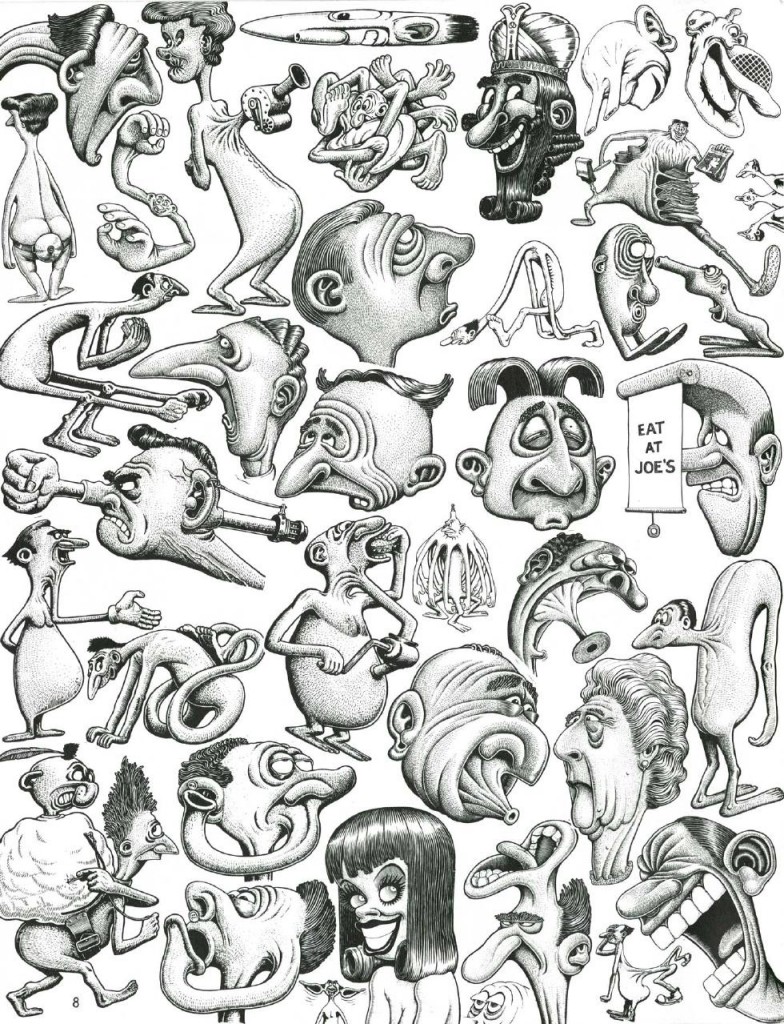

Il Popeye di Sergio Ponchione  Sergio Ponchione rivela sul suo blog un segreto di Pulcinella, ovvero il debito enorme che ha nei confronti di Elzie Crisler Segar. A guardar bene, nella vignettona iniziale, si vede bene anche un altro grande debito, quello nei confronti di Benito Jacovitti. Sergio Ponchione rivela sul suo blog un segreto di Pulcinella, ovvero il debito enorme che ha nei confronti di Elzie Crisler Segar. A guardar bene, nella vignettona iniziale, si vede bene anche un altro grande debito, quello nei confronti di Benito Jacovitti.

Nelle loro peculiarissime specificità, Segar e Jacovitti sono stati forse gli autori più genialmente demenziali della storia del fumetto mondiale, capaci di costruire sul niente delle gag assolutamente esilaranti, spesso indimenticabili. I personaggi di entrambi ostentano continuamente un misto tra genio e stupidità, assai difficile da calibrare; così come è difficile giocare sul tormentone mantenendolo nei limiti di ciò che fa ridere, senza arrivare a far sì che stanchi. Quante volte il capitano don Perfidio Malandero può farsi schiaffeggiare dall’Alonza Alonza detta Alonza continuando a farci ridere? E quante volte Wimpy (o Poldo che dir si voglia) può riuscire a scroccare il suo panino?

C’è qualcosa, in Segar come in Jacovitti, che si potrebbe definire una sorta di geometria dell’assurdo, una sotterranea iper-regolarità delle gag, o dei rapporti stralunati tra i personaggi; una geometria che è una specie di idealizzazione astratta del reale, il quale, visto attraverso la sua lente, ci può apparire a sua volta assurdo. Ma la regola di questa geometria continua a sfuggire – ed è senz’altro diversa dall’uno all’altro autore. C’è qualcosa, in Segar come in Jacovitti, che si potrebbe definire una sorta di geometria dell’assurdo, una sotterranea iper-regolarità delle gag, o dei rapporti stralunati tra i personaggi; una geometria che è una specie di idealizzazione astratta del reale, il quale, visto attraverso la sua lente, ci può apparire a sua volta assurdo. Ma la regola di questa geometria continua a sfuggire – ed è senz’altro diversa dall’uno all’altro autore.

Obliquomo è il figlio di questa assurda e inafferrabile geometria, il tentativo sempre più riuscito di definirne delle nuove coordinate, senza dimenticare quello che c’è stato prima. Vedere in questa tavola Ponchione che ripropone Segar in una grande panoramica alla Jacovitti è davvero un po’ emozionante. A quando una nuova grande storia surreal-demenziale del prof. Hackensack?

Jacovitti, panoramica da “Il Vittorioso”, 1955 P.S. A dire il vero, bisognerebbe aggiungere un terzo autore di riferimento per Ponchione, a costruire una sorta di trimurti del surreal-demenziale, che soprassiede agli incubi ponchioniani. Eccolo qui:

Basil Wolverton, “Eat at joe’s”

Canaletto, "Il bacino di San Marco" Sono stato a Rimini, nei giorni scorsi, a vedere la mostra “Da Vermeer a Kandinsky. Capolavori dai musei del mondo a Rimini”. La mostra ha il livello di coerenza interna che il suo titolo promette, cioè nessuna: sala dopo sala, opera dopo opera, non sono riuscito a trovare nessun filo conduttore che le tenesse insieme. Tuttavia, la mostra mantiene anche quello che il titolo promette: pur senza nessuna logica di accostamento, le opere esposte sono davvero dei capolavori, e ci sono sia Vermeer (cosa davvero rara) che Kandinsky, insieme a un mucchio di altri autori (che potete, se vi interessa, scoprire qui).

Tra questi autori, il primo del lungo percorso è Antonio Canal, detto il Canaletto, con la tela poveramente riprodotta qua sopra, in realtà di un formato di circa 4 metri per 2. Si tratta di un dipinto straordinario, di quelli che tengono avvinta l’attenzione a lungo, e si fatica davvero a passar oltre – ed è un esempio perfetto di irriducibilità di un dipinto alle sue riproduzioni in scala ridotta.

Quello che probabilmente potrete cogliere dell’opera originale in questa riproduzione è la struttura complessiva, l’organizzazione plastica generale, il grande senso di apertura, di prospettiva, di cielo – e magari pure, con un poco di attenzione in più, l’inclinazione bassa dei raggi del sole, che enfatizza i contrasti luministici, e contribuisce all’effetto drammatico complessivo. Non è poco. L’immagine di Canaletto continua a rimanere bellissima persino così.

Ma di fronte all’originale che vedevo nella mostra succedeva anche qualcos’altro: quello che il mio occhio non poteva non fare era passare continuamente dalla veduta complessiva ai dettagli (dei muri, delle finestre, delle barche…), e dai dettagli alla veduta complessiva, e poi ancora dal generale al particolare, e così via. È questo che rende per me i dipinti del Canaletto tanto più affascinanti di quelli, per esempio, del suo contemporaneo e conterraneo Francesco Guardi, che ha un gusto plastico complessivo e un senso dello spazio che non sono inferiori a quelli del Canaletto, ma che lavora molto meno sulla puntigliosità del dettaglio, preferendo un, comunque (ma diversamente) affascinante, virtuosismo del pennello e del tratto. (E magari, pure, è meno attento alla luce – però questo potrebbe anche essere soltanto un effetto collaterale della meticolosità di Canaletto).

Insomma, nel trovarmi di fronte a questo grande spazio dipinto, non posso fare a meno di mettere continuamente in relazione microcosmo e macrocosmo, che sono immediatamente compresenti ai miei occhi. È vero che, in ciascuno specifico momento, o sono concentrato sul dettaglio oppure lo sono sull’insieme; però il passaggio dall’una all’altra attenzione è rapidissimo, immediato e immediatamente reversibile. Immaginate la differenza con quanto di meglio si potrebbe ottenere sullo schermo di un computer: se questa immagine qui sopra possedesse una risoluzione sufficiente a rendere merito all’originale, gli strumenti tecnici opportuni per visualizzarla permetterebbero di passare molto rapidamente dalla visualizzazione del dettaglio a quella dell’insieme e viceversa. Tuttavia, questa rapidità continuerebbe a essere in ogni caso incomparabilmente minore di quella dell’occhio, perché richiederebbe sempre un intervento della mano per modificare l’intensità dello zoom; e non ne ricaverei comunque la sensazione di essere di fronte, allo stesso tempo, all’insieme e a tutti i suoi dettagli. Certo che, non potendo possedere l’originale, né una sua copia a grandezza naturale, sarei felice di avere almeno il file ad alta risoluzione – ma il file ad alta risoluzione non potrebbe restituirmi comunque l’esperienza della presenza.

Tengo a precisare che non sto parlando di feticismo dell’originale, dell’emozione di trovarmi vicino a quello che è stato prodotto direttamente dall’artista. Sono ovviamente, queste, emozioni che esistono e hanno il loro peso nella fruzione dell’arte. Ma non sono ciò di cui sto parlando.

Quello che mi interessa qui è osservare che praticamente solo alla pittura (insieme alle altre arti dell’immagine statica: disegno, scultura, fotografia…) è data questa possibilità di associare così strettamente l’atto con cui si coglie l’insieme con quello con cui si coglie il dettaglio. Nelle arti che hanno sviluppo temporale, per esempio, come la musica, il cinema, il romanzo, il fumetto…, non possiamo che cogliere dettagli, mentre l’insieme è inevitabilmente presente solo nella ricostruzione mnemonica che ne facciamo. Non è possibile cogliere l’insieme di una sinfonia o di un racconto, se non in astratto: esso non sta mai davanti a noi nella sua fisicità come l’immagine di Canaletto.

Non è che la fruizione non abbia sviluppo, percorso, temporalità, di fronte alle arti puramente visive – così come ce l’ha, necessariamente, di fronte alle altre arti. Il punto è semmai che questo percorso o sviluppo non è predeterminato, ed è sempre fatto di salti avanti e indietro tra il tutto e le parti, dove il tutto non è un’astrazione mnemonica, bensì una presenza percettiva allo stesso titolo delle parti.

Il dipinto di Canaletto suggerisce così a ogni successivo sguardo una misteriosa consustanzialità tra i dettagli delle finestre, delle sartie e dei muri da un lato, e la meravigliosa apertura dello spazio, della luce e del cielo che cattura immediatamente l’attenzione, dall’altro. E siccome la dimensione del dettaglio è quella che noi viviamo continuamente, nella nostra vita normale, questa misteriosa consustanzialità ci riguarda direttamente, e suggersice a sua volta che noi stessi e la nostra dimensione possono trovarsi in sintonia con lo spazio, con la luce e con il cielo.

Insomma, nel complesso, un dipinto estatico, mistico, quasi una riflessione sul sacro – benché per nulla religiosa, anzi mondanissima.

Jean-Philippe Peyraud & Alfred, "La disperazione della scimmia", Tunué 2012 Voglio solo dire due parole su La disperazione della scimmia, di Alfred (disegni) e Jean-Philippe Peyraud (sceneggiatura), pubblicato da poco in Italia da Tunué (trad. di Stefano Andrea Cresti). È un libro strano, che mi suscita sensazioni contraddittorie.

Da un lato è un feuilleton, con un paese oppresso, degli artisti, amori contrastati, una rivoluzione, e un sacco di temi un po’ stravisti. Dall’altro non posso negare di averlo letto, sin dalla prima pagina, con molto gusto e facendo fatica a staccarmi. Rispetto alle altre storie disegnate da Alfred e pubblicate da Tunué (Non morirò da preda, e Perché ho ucciso Pierre), il tema è forse un po’ meno originale – ma la qualità del disegno non cambia, e la sua combinazione grafica di caricatura e tragedia non è affatto secondaria per l’effetto complessivo.

Però, anche la storia ha evidentemente i suoi pregi. La figura del colonnello, per esempio, è memorabile: da un lato è indifferente e spietato, tirannico e omicida, dall’altro ha un volto da bambino spaventato e un’acuta sensibilità per l’arte moderna. Sarà magari questa combinazione di prevedibile e di originale a colpire, e a rendere, in fin dei conti, la lettura di questo libro così piacevole: molte cose scontate e parecchie soluzioni piuttosto originali, presentate con un segno incisivo e un montaggio piuttosto classico

Un prodotto molto francese, questo è chiaro; magari il frutto di un’industria culturale più matura – e quindi anche più standardizzata – di quella italiana. Però una bella storia a fumetti; di quelle che fanno venir voglia di lavorarci sopra (un’altra volta, però) per capire sino il fondo il perché.

Muñoz y Sampayo, "Billie Holiday" Sono andato a sentire, qualche giorno fa, Laura Pigozzi parlare di Billie Holiday. Laura Pigozzi è psicoanalista ma anche cantante jazz. Il ciclo era quello di Polifonia del femminile (info qui) a cui avevo partecipato anch’io l’anno scorso parlando di Diane Arbus. L’idea del ciclo di incontri è quella che il relatore parla di una donna che, per qualche motivo, l’ha colpito molto – e cerca di comunicarne al pubblico le ragioni. Sono sempre presentazioni molto sentite, dunque; e quella dell’altro giorno lo è stata particolarmente. Quando poi ci è stato mostrato un video del ’59 (l’anno in cui Billie è morta) in cui canta Strange Fruit, il pubblico era visibilmente commosso, me compreso.

Io però non potevo fare a meno di pensare a un’altro resoconto emozionante su Billie Holiday, quello di José Muñoz e Carlos Sampayo, e una volta tornato a casa sono andato a rileggermelo. L’edizione italiana (Milano Libri – Rizzoli) è del 1993. In copertina c’è lei che canta, accompagnata da una coppia di pianisti dai capelli impomatati e con un’aria più latino- che afro-americana, in cui è difficile (ma non impossibile) riconoscere i volti dei due autori giovanissimi, all’età che potevano avere quando lei era ancora viva.

Il disegno di Muñoz colpisce come sempre, cioè violentemente. Però, una volta tanto, vorrei parlare piuttosto della sceneggiatura di Sampayo – anche se bisogna sempre avvertire, parlando di loro, che l’interscambio tra i due autori è sempre molto forte, per cui non esiste una sceneggiatura precedente che viene poi messa su pagina con i disegni, bensì un lavoro comune di progetto e realizzazione nel quale Sampayo è soprattutto sceneggiatore (ma interviene anche nelle scelte grafiche) e Muñoz è soprattutto disegnatore (ma interviene anche nelle scelte narrative).

Il racconto di questo libro è – diciamo così – polifonico: siamo al trentennale della morte della cantante, cioè il 17 luglio 1989, anzi, la notte prima; un giornalista che non sa nulla di lei viene incaricato di scrivere il pezzo per la commemorazione; non è molto contento di dover passare la notte in redazione, invece di raggiungere l’amante, che lo tempesta di telefonate; ma poi, inizia a scoprire la vita di lei, e ad appassionarsi alla cosa. Contemporaneamente, dall’altra parte della città, un uomo (nel quale chi conosce i lavori precedenti di Muñoz e Sampayo può riconoscere Alack Sinner) ascolta la voce della Holiday, e ricorda alcuni episodi che hanno intrecciato (marginalmente) la sua vita con quella di lei – e alla fine del libro andrà a posare un mazzo di fiori sulla sua tomba. Queste due diverse modalità di rievocazione (fredda e oggettiva – ma progressivamente sempre più partecipata – l’una, memore e appassionata l’altra) si intrecciano con i momenti della vita di lei, raccontati a questo punto senza un ordine preciso, ma seguendo ora l’una ora l’altra delle due rievocazioni: i difficili rapporti con i suoi uomini, che l’hanno sistematicamente sfruttata; la dipendenza dall’eroina e dall’alcol; i numerosi arresti; ma anche il rapporto singolare con Lester Young, il suo successo e la sua bellezza. Come pure la sistematica ignoranza della sua esistenza da parte dei bianchi, e l’adorazione, quasi venerazione, da parte dei neri.

Certo, la vita di Billie Holiday si presta bene a un racconto dai toni forti; non c’è bisogno di pigiare sull’acceleratore dei sentimenti, perché tutto sembra già al massimo da sé: il genio e la capacità creativa, insieme all’assoluta incapacità di stare davvero al mondo, facendo le scelte – non dico giuste – ma almeno non troppo sbagliate. Insomma una tragedia (nel senso teatrale) bell’e pronta, sfornata dalla storia della sua vita, e tanto più forte perché tutta vera.

Per questo Sampayo complica il gioco, e lo rende il racconto di un racconto, anzi di due; e Billie viene narrata attraverso il mito che la circonda, un mito fatto di luci spendenti e oscurità terribili, attraverso cui i sentimenti più dolci – come quelli che sembrano emergere dalla conversazione con Pres (Lester Young) si trovano presto sistematicamente annegati dalle durezze che li circondano – basate fondamentalmente sul pregiudizio, sull’incomprensione e sui luoghi comuni.

Tutto questo viene raccontato per spezzoni, passando di colpo da un momento della vita di lei a un momento del presente, in cui il giornalista è incalzato dall’amante che lo aspetta, o Alack è sommerso dai ricordi, e poi di nuovo alla storia di lei. Ogni evento è un breve flash, un po’ più lungo o un po’ più corto, ma comunque sempre un frammento che emerge nel frastuono collettivo degli eventi, quelli del presente come quelli della storia, quelli individuali come quelli collettivi.

Billie Holiday, il racconto a fumetti di Muñoz e Sampayo, è come una jam session in cui le voci soliste si alternano a scatti, emergendo sulla voce collettiva – la quale però rimane comunque ben presente, scandita dalla differenza e dai pregiudizi razziali. E la diversità di comportamento tra la comunità bianca e quella nera si riverbera anche nel presente, come quando il giornalista si accorge proprio studiando la vita di una donna nera che c’è lì, vicino a lui, un uomo delle pulizie nero, che lui non ha mai notato prima, ma che lavora in quel posto da ben 17 anni…

La violenza della vita di ieri non è molto diversa da quella della vita di oggi, proprio come la difficile emersione dei sentimenti. Esemplare è la parabola di Rufus, uno degli uomini di lei che se ne approfitta e la maltratta (mentre lei lo difende sino all’ultimo), che la vita conduce all’umiltà, e si incontra con Alan sulla tomba di lei, a portare i fiori.

Sampayo sa benissimo di maneggiare una materia pericolosa, che facilmente degenera nella retorica scandalistica dei quotidiani. Per questo gioca attraverso questi cambi fulminei di punto di vista, per cui siamo in un momento del tutto dentro alla storia di lei, vivamente compartecipi di quello che sente, e un momento dopo del tutto fuori, distaccati, quasi tecnici; e non c’è comunque tempo per la commozione, non c’è tempo per soffermarsi sui dettagli morbosi. Eppure, persino nella seconda modalità, quella cronachistica e distaccata, finiamo per coinvolgerci.

Proprio come sulla copertina del libro, Muñoz e Sampayo si sentono evidentemente del tutto coinvolti. E pure noi, i lettori, lo siamo sin dalla prima pagina, quella in cui la voce di Billie parla dal mito che la accompagna: “Sfiorerò tutte le tonalità e vi farò sentire che la mia voce non è solo la voce di Billie, ma viene da una voce che è quella di tutti. Anche se solo io mi chiamavo Billie Holiday. Lady Day.” (traduzione: Fiorella Di Carlantonio)

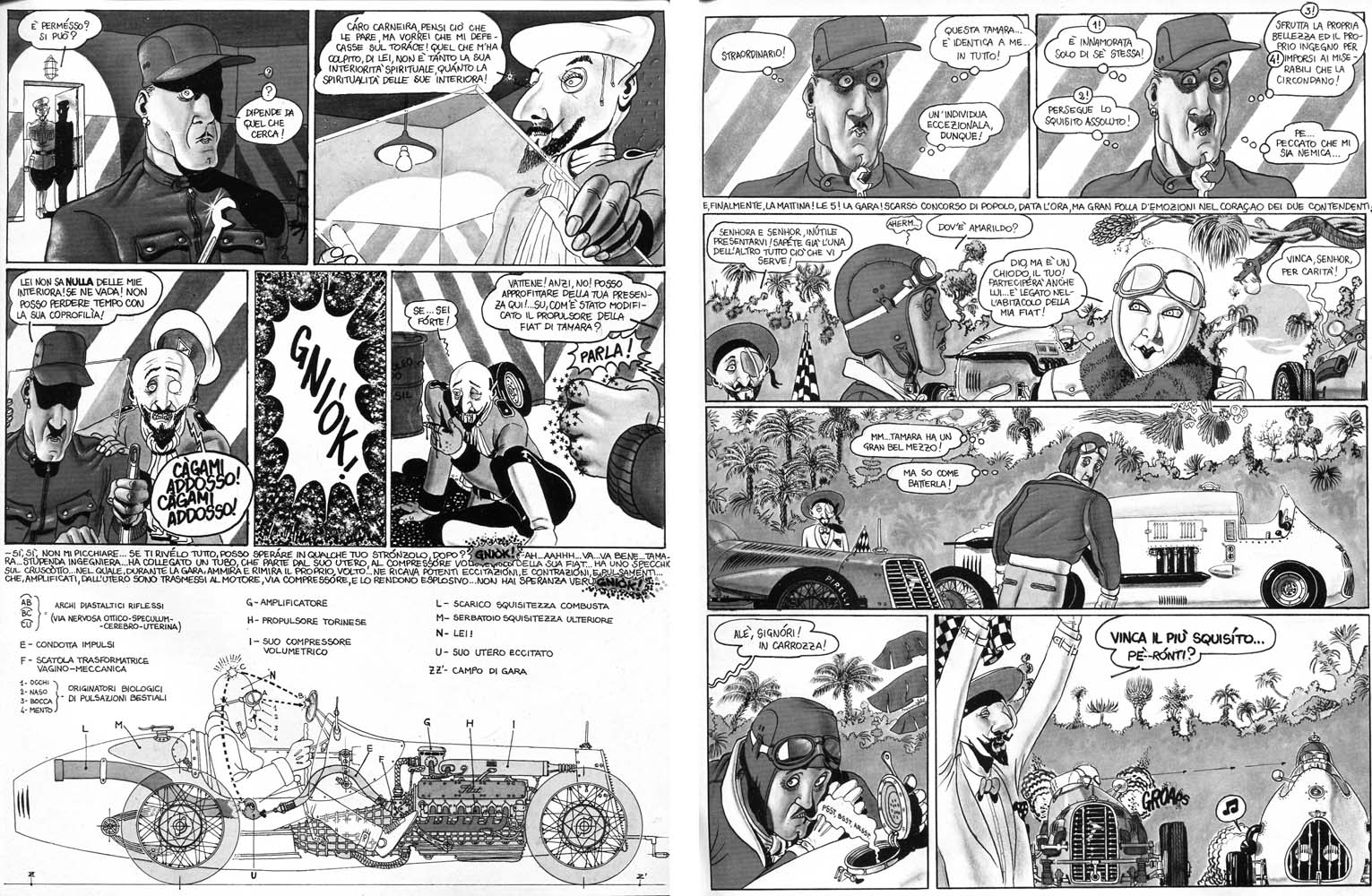

Miguel Ángel Martín, "Bug", Nicola Pesce Editore 2012 È tanto che non mi capita di scrivere di Miguel Ángel Martín. L’ultima volta è stato qui, su Golem, nel 2001, parlando di Psycho Pathia Sexualis, di pornografia e di violenza. Mi ritrovo pienamente in quello che scrivevo allora, e continuo a pensare che Martín sia un grande artista – ma non proprio facile facile da capire.

Per chi vuole fare meno fatica, e non è interessato alle angosce del sesso, c’è, adesso, Bug – dove la violenza sicuramente non manca (e in verità pure un po’ di organi sessuali vengono messi in gioco) ma l’argomento è così ridicolo e paradossale da non farcela percepire almeno direttamente come tale. Insomma, come dice già il titolo, il protagonista di Bug è un bacarozzo, una creatura minuscola di tipo incerto, ma sicuramente aggressiva e vorace – anzi, potremmo dire che è fatta solo di voracità e aggressività, nella più assoluta incomprensione di qualsiasi altra cosa.

Per questo la stupidità del nostro bug è a sua volta esemplare, e lo rende il protagonista ideale di piccole storie eccessive, o di microscopici eccessi. Violenza e voracità pure, unite alla totale stupidità, portano a conseguenze ovvie, tipicamente alla morte; ma il livello a cui tutto questo avviene è quello dell’irreale. Il nostro bug è il protagonista di un fumetto (e sarebbe perfetto anche per una serie di cartoni animati) che ha l’aria di essere fatto per bambini, ma che di sicuro non lo è. A prima vista sembrerebbe avere la perfidia di Tom & Jerry, ma poi ci si accorge che le morti e gli sbudellamenti sono un po’ troppo cruenti per quel mondo là.

Martín, da questo punto di vista, è decisamente sempre lui, sempre lo stesso di allora. La sua linea semplicissima e scarna, dalle forme rotondeggianti da fumetto disneyano, viene utilizzata in maniera troppo fredda; e l’assenza in generale di sfumature crea un senso di distacco e di straniamento. Alla fine, quello che viene raccontato non è che un orrore dietro l’altro: questo è evidente. Ma è evidente anche che Martín sta scherzando; ci sta ridendo sopra. Ci ridiamo sopra anche noi, non se ne può fare a meno, perchè Bug fa proprio ridere. Ma fa anche male, accidenti!

Il bacarozzo, in fin dei conti, ci assomiglia troppo, e non ci è difficile identificarci con lui, pur ridendone. Martín scherza, ma in fin dei conti scherza sempre, nei suoi fumetti. E ci fa sempre male. Magari Martín ci piace proprio per quello, perché ci fa male.

Insomma, anche il lettore di Martín è un masochista. Vedendomi così, mi sembra quasi di essere un personaggio delle sue storie. Alla dialettica del male non c’è scampo. Martín ce lo mostra sempre molto bene.

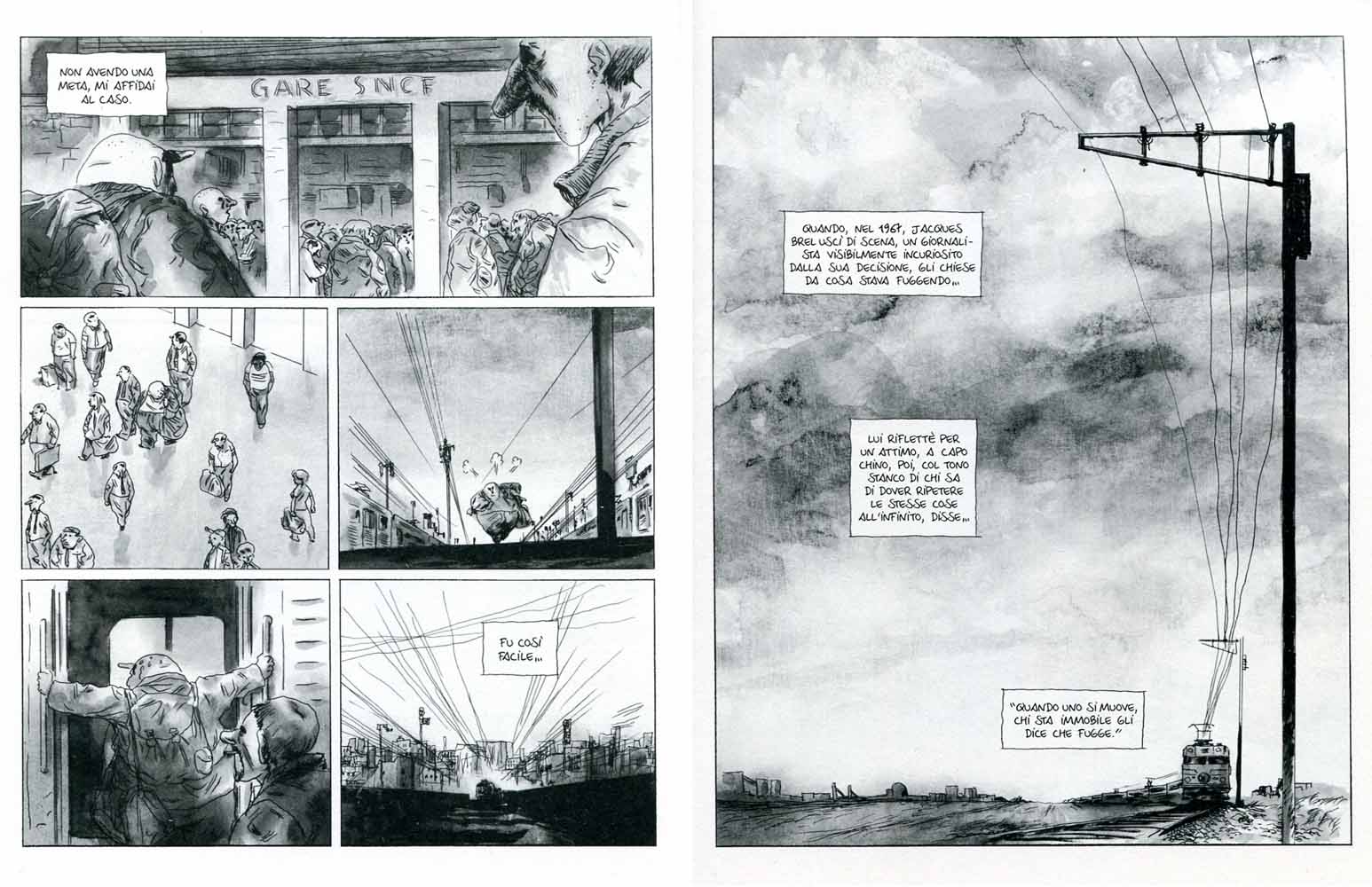

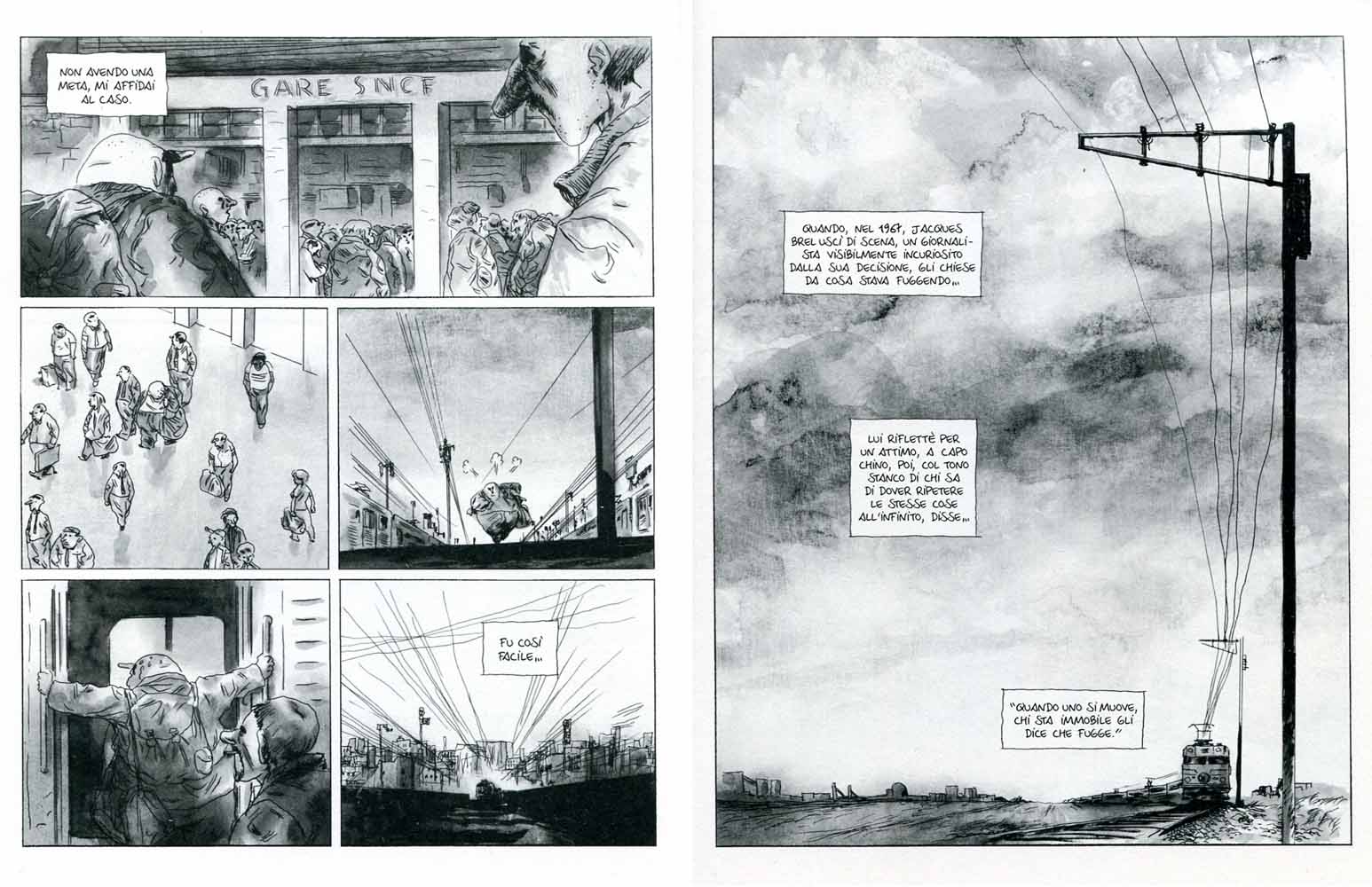

Manu Larcenet, "Blast" vol.1, Coconino Press 2012, pp.92-93 (trad. di Francesca Scala) Non si può non notare il debito nei confronti di Gipi e dei suoi paesaggi luminosi dal cielo enorme, sin dalla prima pagina di Blast; come anche, spesso, nel rapporto tra il segno del pennino e i grigi della colorazione. Manu Larcenet è però un autore troppo originale e capace, e il debito, indubbio, appare perfettamente digerito. Come pure ben digerito appare l’altro debito, ancora più netto e forte, quello narrativo nei confronti di Georges Simenon: proprio come in Lettera al mio giudice o ne La camera azzurra, un reo confesso racconta infatti qui ai rappresentanti della giustizia i precedenti di un delitto di cui sappiamo solo che c’è stato, mentre nulla sappiamo del chi l’abbia subito, del cosa e del come.

Colui che racconta è un uomo di una grassezza enorme, quasi ripugnante, uno che, in seguito alla morte del padre, è fuggito dalla vita tutto sommato normale che conduceva. Scomparso il padre, è svanito anche il principio del dovere, quello che lo teneva legato alla vita civile, e la sua irrequietezza interiore ha preso il sopravvento, rendendolo un clochard, alla ricerca di qualcosa che nemmeno a lui è chiaro, ma è certamente diverso. E, di quando in quando arriva il blast.

Il blast è uno stato mentale di illuminazione, che giunge d’improvviso, e ti travolge, ti trasporta altrove, ti fa vedere i colori di un universo altrimenti in bianco e nero. In preda al blast il pesante protagonista può volare, può trovarsi di fronte ai mohai dell’Isola di Pasqua.

L’imputato è poetico e ironico nel suo racconto, di fronte a due poliziotti che non capiscono, ma sono costretti ad ascoltare. È profondo come un colpevole di Simenon, che ormai non ha remore nel raccontarsi – ma qui, poi, il racconto è sostanzilmente visivo.

Se conoscete Larcenet per le sue prove recenti (Lo scontro quotidiano, Ritorno alla terra) avrete in mente un umorista sottile e profondo, dal tratto semplice e arguto, adatto alle gag, e che lavora sui piccoli sentimenti della quotidianità. Qui siamo altrove. La sensibilità dell’autore è la stessa, ma ci troviamo all’interno di una grande storia, dai toni drammatici, di cui il volume di cui sto parlando rappresenta solo il primo episodio. Quel medesimo tratto viene a raccontare adesso una storia estrema.

Forse davvero Larcenet ha imparato da Gipi a utilizzare strumenti umoristici, insieme a strumenti lirici, per raccontare il dramma; a usare il paesaggio per rendere gli stati d’animo, ad alternare ironia e intensità, pennino e pennello. Questo Blast è comunque una bella sorpresa, di cui si aspetta davvero il seguito, come nel più avvincente dei gialli esistenzialisti e disperati del grande scrittore belga.

Sydney Jordan, dettaglio da una striscia di "Jeff Hawke", Gennaio 1971 Questa immagine ad alta risoluzione è stata scansionata direttamente dall’originale di Sydney Jordan conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Ingranditela in un’altra finestra per osservare i dettagli.

Jordan è un illustratore classico, e per di più è britannico. Non ci si può aspettare da lui una particolare originalità nel modo di disegnare. Eppure, come sa benissimo qualunque appassionato di Jeff Hawke (e tra questi ci sono anch’io), il mestiere di Jordan ha saputo dar vita a una delle più belle saghe fumettistiche del XX secolo. Non c’è dubbio, in questa saga, che siano l’intreccio e le invenzioni narrative di Willie Patterson a costituire la principale attrazione; ma se Jordan non fosse stato il maestro del disegno che era, il fascino dei racconti di Patterson non sarebbe mai arrivato al lettore. E Jordan sapeva essere, da bravo inglese, sia drammatico che ironico, sia realistico che teatrale.

Questa vignetta rappresenta il momento in cui Hawke scopre che per le civiltà aliene noi siamo solo dei pericolosi selvaggi, tanto da circondare il sistema solare con una serie di satelliti di avvertimento, proprio come quando sulle antiche mappe si trovava scritto “Hic sunt leones”. È il momento della scoperta drammatica, e l’illuminazione radente e violenta dal basso serve per dare ulteriore enfasi a questo primissimo piano a sua volta visto dal basso.

Il retino viene utilizzato insieme con le tessiture del pennino. Qui – va precisato – l’effetto è però ancora più forte che nelle versioni a stampa, perché col tempo la colla del retino è ingiallita, e nella scansione in bianco e nero fornisce un fondo grigio a quella parte dell’immagine, fondo che nella stampa originale non c’è. All’immagine rimpicciolita per la stampa, però, la scuritura fornita dal retino è sufficiente, mentre l’ulteriore lavoro realizzato a pennino dà profondità e rilievo alle diverse aree del volto. C’è anche un po’ di biacca bianca, per dar luce al microfono. L’effetto, come spesso nel lavoro di Jordan, non è né statico né particolarmente dinamico; guardate però quella bella linea sinuosa che separa la zona della luce da quella dell’ombra, attraversando naso e fronte del personaggio: il dinamismo è implicito: se la storia lo suggerisce, la figura diventa facilmente dinamica; se invece la storia non lo fa, abbiamo solo un effetto tensivo – nel caso specifico, appunto, drammatico.

Certo, siamo lontani le miglia, in questa immagine, dalle raffinatezze degli inchiostri di Alex Raymond, o di Magnus, o di Pratt. Il tratto di Jordan è tutto fuorché elegante. Eppure questa apparente sporcizia di linee costruisce benissimo il suo teatro, e ci tiene incollati lì. I lettori di Jeff Hawke lo sanno benissimo. Nell’arte di Jordan ci sta anche il non farsi notare.

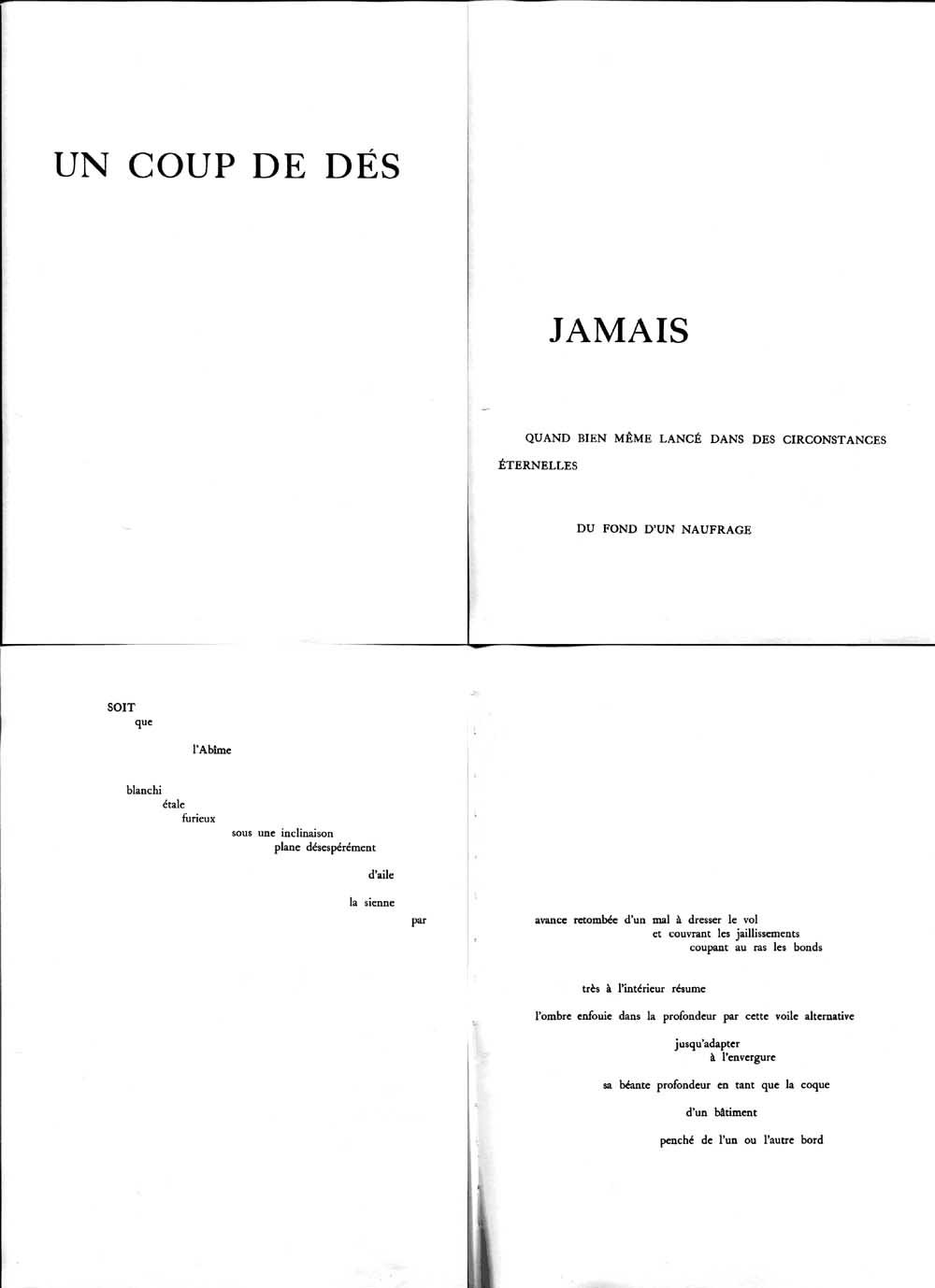

Asemic Magazine 3 (Tramite Marco Giovenale / Slowforward)

Una buona descrizione di che cosa sia l’asemic writing si trova su Wikipedia. È una voce che non nasconde il fatto di essere stata scritta da appassionati di questa pratica, ma è comunque precisa, concisa, e cita pure un commento di Bruce Sterling che riassume le perplessità che è lecito sollevare sul tema.

Queste perplessità non riguardano la pratica in sé o i suoi risultati. Come si può vedere sfogliando le pagine riportate qui sopra, ci sono cose che si guardano volentieri e altre meno, ma nel complesso l’oggetto è interessante. La perplessità riguarda semmai la definizione di questa pratica, e il suo campo più generale di appartenza. Oppure, in termini leggermente diversi, se queste opere possano essere oggetto di un semplice guardare (tenendo presente che anche il più semplice guardare rivolto a un prodotto comunicativo umano ha comunque in sé delle componenti che derivano dalle pratiche del leggere) oppure se abbia senso parlare anche di un leggere, nei loro confronti.

Tim Gaze on asemic writing (da Wikipedia) In altre parole, considerare l’asemic writing come una specie del genere arte astratta è qualcosa di abbastanza pacifico: un dipinto (o disegno) astratto ha comunque bisogno di alludere in qualche modo a forme del mondo (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe arte figurativa), e, da questo punto di vista, l’asemic writing è un’arte astratta che prende come riferimento le forme della scrittura (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe scrittura, perché una scrittura raffigurata è ugualmente scrittura).

Il problema nasce quando si teorizza la possibilità di un continuum tra immagine e scrittura, come fa Tim Gaze nello schema qui di fianco, oppure si parla decisamente di asemic poetry, come fa spesso Marco Giovenale sul suo blog Slowforward e come rivendica chiaramente in un’intervista su 3:AM Magazine.

Ora, io capisco benissimo che chi pratica una disciplina inconsueta, all’interno di un piccolo cerchio (benché di diffusione internazionale), cerchi di evitare come il diavolo l’acqua santa i vincoli e la retorica del mondo delle arti visive, dove tutto si trova schiacciato, in fin dei conti, sulla possibilità delle gallerie di vendere delle opere, e sul giudizio dei critici. Per questo si può tentare di dialogare non con l’arte visiva, benché essa sia evidentemente il primo riferimento concettuale di un’operazione visiva come questa, bensì con il mondo della poesia, più piccolo, più competente, in generale piuttosto estraneo alle operazioni commerciali, e dotato di alcuni precedenti illustri e già storicizzati – quindi citabili come appoggio.

Sul valore della poesia concreta ho già espresso le mie perplessità. E tuttavia la poesia concreta rimane legata alla presenza della parola e della scrittura. Persino gli Zeroglifici di Adriano Spatola, pur essendo ormai composizioni primariamente visive, cioè da guardare, sono composti di frammenti di parole o di lettere riconoscibili. Quando si perde anche questo estremo legame con la scrittura, le mie perplessità diventano certezze.

Potrei contestare il fatto che l’asemic writing sia ancora writing, cioè scrittura. Per quanto ampia si voglia prendere la definizione di scrittura (e vedi su questo i bei libri di Roy Harris) quello che cambia è il modo in cui essa può essere semica (modo alfabetico, ideografico, pittografico, logografico…), ma l’idea di una scrittura asemica assomiglia a quella di un quadrato rotondo, o degli angoli del cerchio. La parola inglese writing è tuttavia suscettibile di un’altra traduzione, ovvero scrivere; e se mettiamo l’accento sull’idea di uno scrivere asemico (piuttosto che di una scrittura asemica) la cosa riacquista senso: è, appunto, una pratica che è più simile, gestualmente, a quella dello scrivere che a quella del dipingere o disegnare, ma che non persegue alcuno scopo simbolico (nel senso del simbolo peirceano), proprio come il dipingere o disegnare, se non attraverso la mediazione della forma complessiva. Insomma, un’arte astratta che ha come metafora di riferimento quella della scrittura anziché quella del mondo.

Ok sullo scrivere asemico, dunque. Ma se invece di asemic writing, io pretendo di parlare di asemic poetry, quest’ancora di salvataggio non funziona più. Forse se potessi trasformarlo in una sorta di asemic poetring, un far poesia asemico, potrei illudermi almeno che la mia pratica possa condurre a un’arte astratta che abbia come metafora di riferimento quella della poesia anziché quella del mondo. Ma questa non sarebbe ugualmente poesia – a prescindere dalla sua qualità visiva.

C’è spesso qualcosa di millenaristico nei tentativi delle avanguardie di portare la poesia a estremi vicini all’asemantismo. Per arrivare a queste posizioni, bisogna ritenere che, nel nostro mondo, la funzione tradizionale della poesia si sia esaurita, e quindi il suo discorso in termini tradizionali sia ormai inutile o impraticabile; è così che diventano accettabili idee come quelle del transmentalismo di Velimir Chlebnikov o del lettrismo di Isidore Isou. L’idea della necessità di un grado zero della scrittura, poiché i gradi superiori sono tutti contaminati dal predominio dell’industria culturale e delle sue falsificazioni alienanti, sta dietro a tanta parte del lavoro della Neoavanguardia italiana, e in particolare agli Zeroglifici di Spatola. Ancora senza arrivare a questi estremi, in campo musicale c’è una famosa conferenza di Anton Webern, del 1932 (quella del 15 gennaio), in cui si sosteneva che la musica tonale aveva esaurito le sue possibilità storiche di espressione, e che quindi quella della Nuova Musica dodecafonica era ormai l’unica strada percorribile da parte di un’arte che volesse essere autentica (non sono le parole di Webern, ma mi pare che – anche attraverso Adorno – le si possa leggere così). Sappiamo come nel clima esistenzialista del dopoguerra queste parole di Webern siano state a fondamento del serialismo di Pierre Boulez e di tutta l’avanguardia uscita dalla scuola di Darmstadt. Eppure Webern si sbagliava. Si sbagliava persino sulla musica tonale, perché in quei medesimi anni, costretto dalle condizioni politiche del suo paese, un musicista come Dimitri Shostakovich riusciva ancora a comporre dei capolavori nell’ambito della tonalità tradizionale. Ma soprattutto si sbagliava quando pensava che alla tonalità potessero succedere solo la dodecafonia e le sue conseguenze, come se la storia fosse guidata da un destino ineluttabile di progresso, e in una sola direzione. Da Tedesco ed Europeo troppo orgoglioso della propria tradizione, Webern trascurava l’esistenza di altre tradizioni (nella conferenza del 20 febbraio 1933 ammette esplicitamente di non saperne quasi nulla), e quindi quella di potenzialità che con la tonalità non avevano mai avuto a che fare, ma che non per questo erano vicine alla dodecafonia.

Questo millenarismo percorre anche l’idea di asemic poetry, ovvero l’idea che la poesia sia diventata così impossibile nel mondo alienato di oggi da giustificare l’abbandono del senso ordinario della scrittura, ormai contaminato dagli abusi della comunicazione di massa. Senza questo presupposto, quello che si presenta come asemic poetry è in verità semplice asemic writing, cioè un’arte visiva che tenta di stare fuori dalle grinfie del mondo dell’arte, e comunque un’arte da guardare e non da leggere – anche se la sua forma visiva è metaforica di quella del leggere; anche se propone al fruitore uno sguardo sequenziale e non zigzagante come quello dell’arte visiva. Però, appunto, lo propone, proprio come fa la pittura; e non lo può imporre, come fa invece la scrittura vera e propria.

Quello che mi indispettisce è che, per salvare una pratica, che ha i suoi pregi, dal ricadere nel campo a cui semioticamente spetterebbe, si debba compromettere il senso di una parola, poesia, allargando surrettiziamente il suo campo sino a inglobare qualcosa che, semioticamente, non dovrebbe stare lì. Certo che le nozioni e il senso delle parole cambiano, nella storia; ma queste trasformazioni non sono mai indenni da problemi. Visto che qui (e in vari luoghi del Novecento) questa trasformazione viene proposta, la mia domanda è: ne vale davvero la pena? Sinché transmentalismo e lettrismo ci appaiono come curiosità, il danno non è grande; ma se si cerca di fare entrare davvero la asemicità in una pratica che è fatta di parole, come la poesia, con l’intero loro portato visivo, sonoro e anche simbolico, non stiamo in verità distruggendo la nozione? Capisco che per chi sostiene e difende la asemic poetry questo possa essere un prezzo accettabile, ma per me non lo è.

Concludo con un’osservazione a margine sui precedenti storici dell’asemic writing. Vedo che nella pagina di Wikipedia si cita Zhang Xu, con i suoi illeggibili corsivi selvaggi, in qualità di anticipatore dell’asemic writing. Chi frequenta questo blog (o ha seguito le mie lezioni) conosce la mia passione per Zhang Xu. Ora, io credo che quello della voce di Wikipedia sia un errore. A quanto ne so, Zhang Xu eseguiva i suoi esperimenti di corsivo selvaggio prendendo come oggetto dei testi poetici noti al suo pubblico. La sua scrittura risulta illeggibile solo se non si sa già quello che c’è scritto – e in questo senso certo non è adatta a trasmettere la parola. Ma il lettore (cinese) che conosca già il testo, è in grado di riconoscere i caratteri pur nella deformazione espressiva a cui sono sottoposti. Immaginate un esperimento di calligrafia espressiva estrema sull’Infinito di Leopardi: se già conosco il testo, riconoscerò anche lettere estremamente deformate. Per questo quella di Zhang Xu non è in nessun modo asemic writing; semmai, come tutta la calligrafia espressiva, è ipersemic writing, cioè l’arte di aggiungere al senso delle parole quello del loro aspetto grafico. Non è nemmeno quella che viene definita “relative” asemic writing, ovvero una scrittura che può essere letta da qualcuno ma non da tutti – strana definizione, che prende dentro tutte le scritture del mondo. Ogni scrittura che sia davvero tale è infatti leggibile da qualcuno ma non da tutti; cioè da chi ne possiede il codice, e non dagli altri. Per possedere il codice dello scrivere di Zhang Xu, oltre a conoscere il cinese, bisogna già sapere quello che c’è scritto; ma questo era dato per scontato (a volte, per fugare ogni dubbio, sul retro del foglio la poesia era persino trascritta in caratteri leggibili).

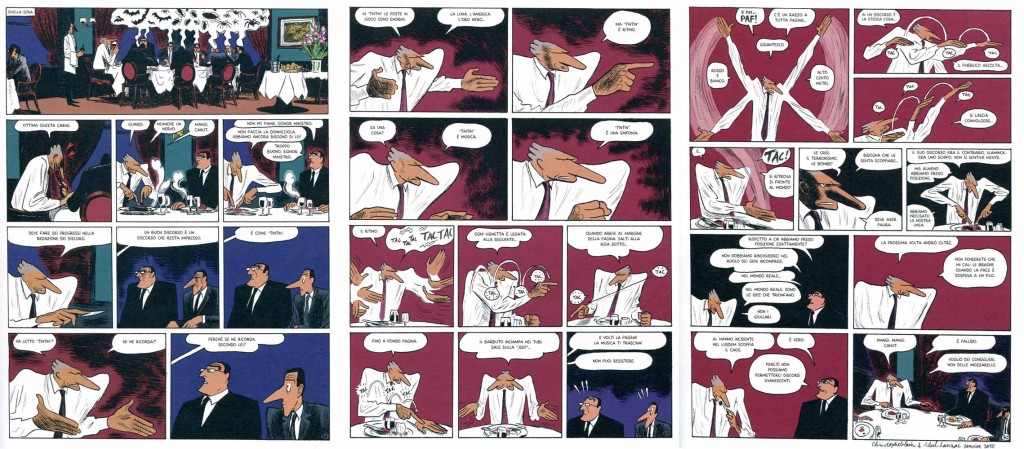

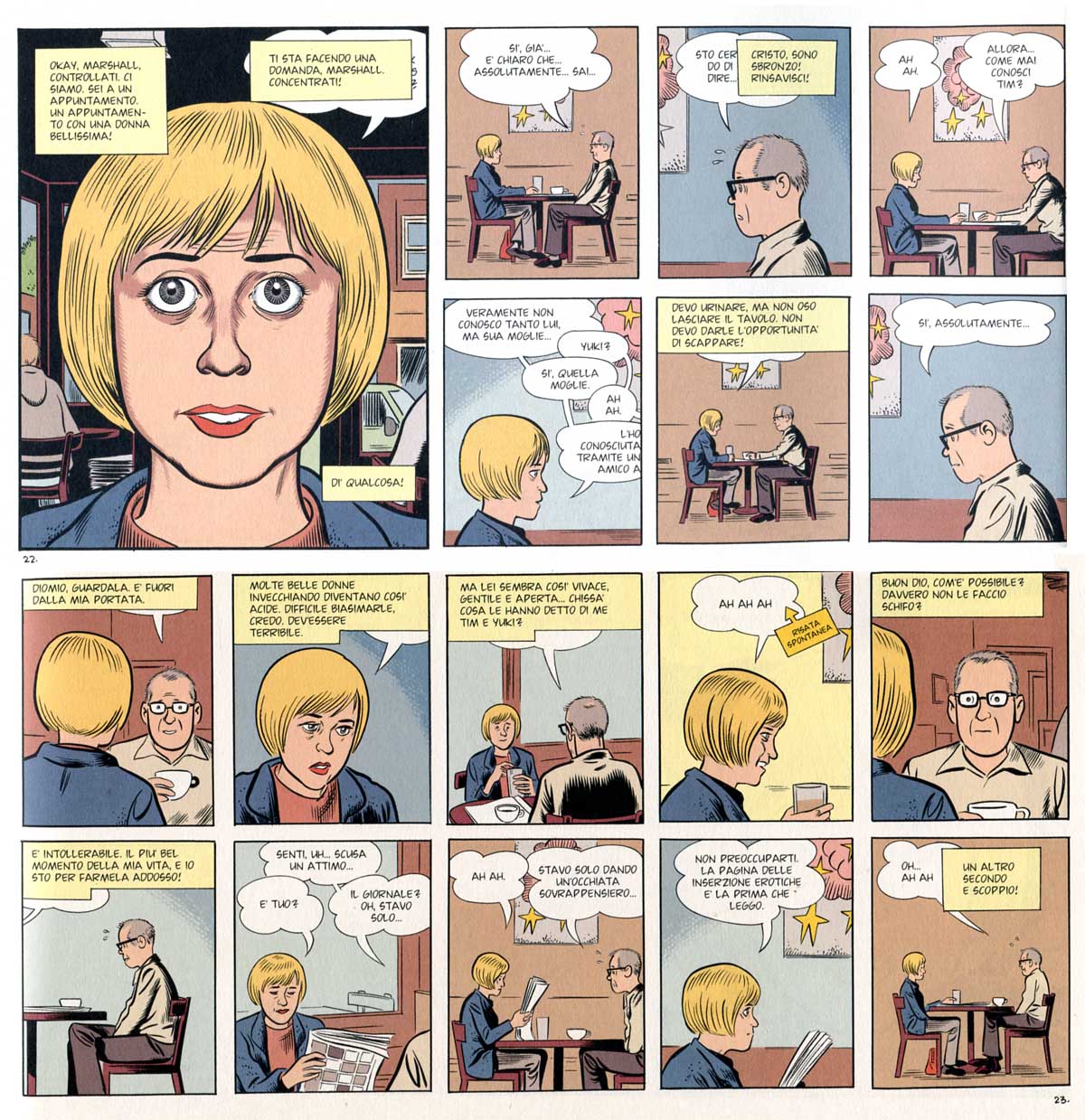

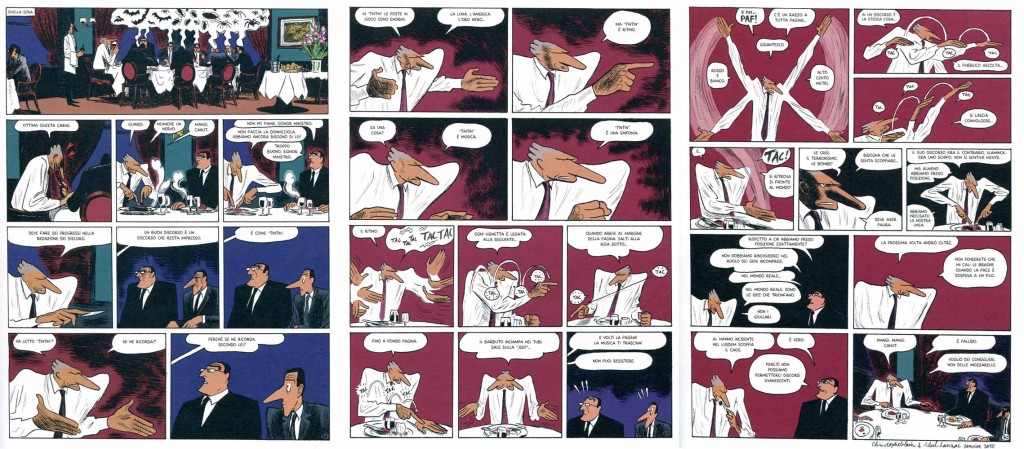

Christophe Blain & Abel Lanzac, "I segreti del Quai d'Orsay" (Coconino 2011), pp. 39-41 C’è una sequenza magistrale alle pagine 39-41 de I segreti del Quai d’Orsay. Cronache diplomatiche. Il ministro Taillard de Vorms, per cui il protagonista scrive i discorsi, ha appena parlato a un meeting internazionale, e non è rimasto soddisfatto di quello che hanno scritto per lui. Il ministro e i suoi collaboratori sono a cena, e l’atmosfera è tesa. Il ministro cerca di spiegare come va scritto un discorso e, tra la sorpresa di tutti, prende ad esempio Tintin.

Nella prima pagina il tono visivamente dominante è scuro; si intravede appena la tenda color rosso vinaccia dietro al ministro. La figura del ministro incalza nelle vignette di sinistra, rivolgendosi verso destra, dove stanno invece le vignette con i collaboratori, rivolti a sinistra. È sufficiente questa collocazione per mettere il ministro in posizione di attacco, e i collaboratori in quella di difesa.

All’inizio il ministro occupa appena più spazio dei suoi collaboratori, distinguendosi solo per la camicia bianca contro le giacche scure. Poi, man mano che si infervora, acquista sempre più spazio nella pagina, e il fondo dietro a lui diventa rosso vinaccia. Nella striscia in basso, quando nomina Tintin, il ministro domina già lo spazio, con mani, naso e spalle come vettori puntati verso destra. E lì, a destra, sullo sfondo blu scuro, stanno i due collaboratori stupefatti.

La seconda pagina imbastisce il crescendo. È tutta rossa, eccetto la vignetta blu finale, con i due collaboratori esterrefatti – relegati ormai a un ruolo di testimoni del furore esplicativo del ministro. Le prime quattro vignette preparano la situazione: il ministro è sempre in posizione di punta in avanti, con mani naso e spalle, che gesticolano con discrezione, e intanto le parole impostano il climax: “Tintin” è ritmo, “Tintin” è musica, “Tintin” è una sinfonia.

Poi nella quinta vignetta lo spazio si riduce e il ritmo accelera, proprio mentre il ministro ripete: “Il ritmo”. E le sue mani incominciano ad agitarsi, mentre la voce dice “Tac, tac, tac, TAC, TAC”. Poi eccole a saltare da una vignetta alla successiva, e poi a mimare l’acapo di fine riga (giusto nella vignetta di fine riga), e poi di nuovo a saltare, e poi a mimare la scena che intanto la voce racconta. E poi, nell’ultima vignetta, la voce fuori campo continua a incalzare, sopra i volti dei testimoni.

All’inizio della terza pagina c’è l’esplosione, con la vignetta più grande, il ministro a quattro braccia, e l’evocazione di una grande vignetta: “E poi PAF! C’è un razzo a tutta pagina…”. Sembra il culmine del climax, e ci aspettiamo la discesa. E invece ora cambia la forma delle vignette, che diventano orizzontali, e la frenesia continua. Ma adesso, nei medesimi termini, si sta parlando di come va tenuto un discorso pubblico, con la mano che (tac, tac, tac) delinea il percorso da un punto al successivo, e descrive poi l’ascesa della tensione, e infine, insieme con l’acapo, ecco finalmente il TAC! che dovrebbe davvero chiudere il crescendo.

Ma proprio adesso, giusto al centro della pagina, c’è una prima vignetta dal fondo tutto nero, più piccola delle precedenti, in cui anche il volto del ministro ha acquistato delle ombre nere che prima non aveva, e gli occhi (che sino a quel momento erano stati solo dei puntini) si sono aperti, e la bocca ha assunto un’espressione amara: “La crisi, il terrorismo, le bombe!”, “Bisogna che le senta scoppiare…”, “Deve aver paura”. Questa è la vera conclusione del crescendo, che si riverbera nelle vignette successive, apparentemente ritornate alla tranquillità (il ministro ha ripreso a mangiare la sua bistecca, la voce è tornata ai collaboratori…).

Il ministro ci ha dato una formidabile lezione di retorica oratoria, prendendo l’andamento di “Tintin” come esempio, proprio mentre Blain e Lanzac ci stanno dando un’altrettanto convincente lezione di retorica fumettistica: come si conovoglia l’attenzione, come si costruisce un crescendo, come lo si adopera per risolverlo esattamente su quello che vogliamo sottolineare.

La lezione la danno loro. Questo mio è soltanto un link.

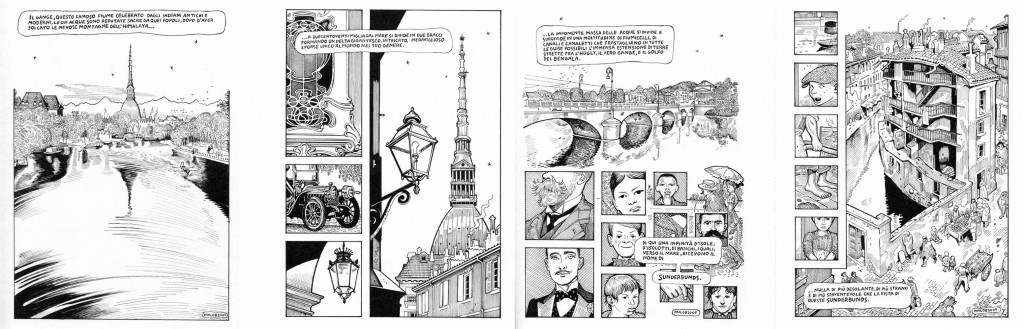

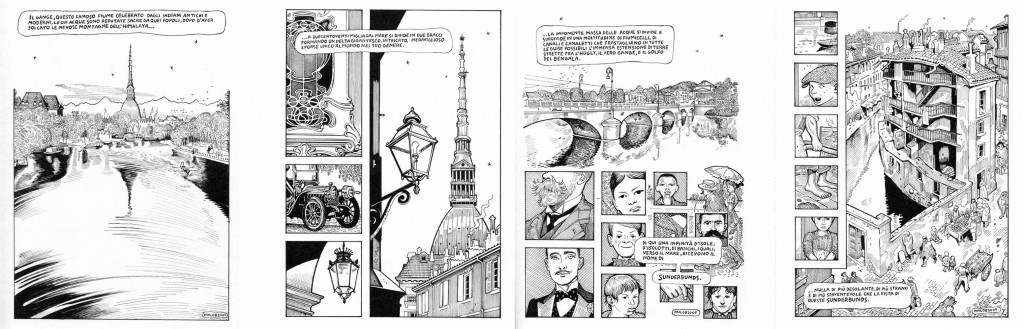

Paolo Bacilieri, "Sweet Salgari" pagg. 5, 8-9, 11 C’è qualcosa che non mi convince sino in fondo in questo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri. Voglio dire, che non mi convince sino in fondo per essere di Bacilieri. Cioè, dato chi è Bacilieri, e cosa ha fatto nella sua carriera, forse le mie aspettative nel leggerlo erano troppo elevate – o forse semplicemente mi sto sbagliando: con Bacilieri, del resto, mi è già capitato, in passato. La sua combinazione di sarcasmo e di tragedia è sempre particolare, ed è facile che possa apparire irritante, o persino superficiale (non qui, di sicuro); in ogni caso, bisogna entrarci in sintonia. Magari devo solo aspettare un po’ di tempo, e Sweet Salgari mi apparirà un capolavoro.

Per ora no (o non ancora). Ma questo non mi impedisce di apprezzare, qua e là, alcune scene magistrali, come quella con cui il volume si apre, sulle parole dello stesso Salgari, prese (direi, a memoria) dall’attacco de I misteri della jungla nera. Salgari ci descrive il Gange, mentre Bacilieri ci mostra il Po, a Torino. Alla visione fantastica dello scrittore viene fatta corrispondere la realtà della sua vita quotidiana.

Ma la corrispondenza non finisce qui. Il Po della prima vignetta, benché addomesticato e cittadino, è vasto e oscuro; e la cupola della Mole Antonelliana che vi si riflette ha davvero qualcosa di indiano. Poi, però, mentre la descrizione prosegue, ci appaiono le vie eleganti e monumentali di Torino, con i lampioni, e la Mole stessa sopra i tetti e i camini fumanti. Sembra che racconto visivo e racconto verbale stiano seguendo ormai due percorsi differenti; ma nel momento in cui Salgari descrive il suddividersi del fiume, ecco che pure le vignette si suddividono in una serie di volti, e poi ancora paesaggi del Po cittadino, e poi ancora volti. Si finisce la scena – mentre Salgari dice “nulla di più desolante, di più strano e di più spaventevole che la vista di qureste sunderbunds” – con una magnifica veduta a volo di uccello di un angolo popolare di Torino, povero ma non miserrimo.

Il procedimento di contrasto tra le parole e le immagini non è nuovo, ma Bacilieri lo conduce con particolare arguzia e delicatezza, introducendo al tempo stesso l’autore e la realtà in cui vive, ma anche la scollatura profonda tra loro, l’inadeguatezza dello scrittore alle banalità (e alle durezze) del quotidiano, che lo stanno portando, proprio ora, di qui a pochissimo, al suicidio. E pure il suicidio, nell’ambientazione familiare e tranquilla di un bosco, viene poi consumato con modalità esotiche, o decisamente fantasiose e bizzarre.

Ecco: qui, a questo punto, mi ritrovo a non capire davvero se apprezzare o meno l’insistenza di Bacilieri sui dettagli, decisamente macabri, dell’operazione. Sì, certo: quello che traspare continuamente è un’affettuosa ironia del fumettista verso lo scrittore, o, se vogliamo, un ironico affetto. Salgari appare buffo, ma tragicamente buffo, o buffamente tragico. Non sembra davvero che si stia dando la morte – e in che modo! Vicinanza (affettuosa) e distacco (ironico) nei confronti del protagonista sono costantemente giocati da Bacilieri per tutto il volume. Come lettori, non sappiamo se provare pietà e orrore, oppure ridere di quel buffo ometto. Finiamo per fare tutte due le cose, e così magari finiamo per farci noi un po’ orrore a noi stessi, per aver sorriso di una cosa così atroce.

Nel costruire questo effetto complesso, Baccilieri è bravissimo. Questo non lo si può negare. Ma io, lettore, rimango turbato. Su cos’è che si ironizza, qui? Non è il povero Salgari, in fin dei conti; non in maniera decisiva, almeno. È come se Bacilieri volesse buttare in vacca l’orrore stesso. Da un punto di vista retorico, ha ragione: in questo modo riesce a trasmettercelo con una forza ancora maggiore. Eppure potrebbe ottenere lo stesso straniamento in altri modi.

Quello che si intuisce qui, in Bacilieri, è semmai un pessimismo radicale, quella sorta di ridere della morte perché non riusciamo a distoglierci dalla sua immagine, quel fare ironia sul dolore perché il dolore è dentro di noi, o perché la morte il dolore e l’ironia stanno tutto sommato dalla stessa parte rispetto allo squallore della monotonia, o all’incubo del vivere delle proprie fantasie, senza più proficui contatti col mondo, dal quale si continua a fuggire. Insomma, sembra quasi che Paolo Bacilieri si sia riconosciuto, attraverso lo specchio, in Emilio Salgari, che si sia un po’ identificato in lui, e che, proprio per questo, e nonostante l’affetto nei suoi confronti che viene costantemente espresso, abbia dovuto metterlo in ridicolo perché in questo poteva mettere in ridicolo, specularmente, se stesso (non potendo mettersi in scena di persona, questa volta, in qualità di Zeno Porno o di chi per lui).

Sarà questo che mi disturba e mi impedisce di apprezzare sino in fondo Sweet Salgari? Nel complesso, non credo, anche se la vena autodistruttiva di Bacilieri è sempre un poco ostica da digerire. Magari è piuttosto qualche rigidezza, qua e là nella costruzione: forse sono tutti questi salti temporali, per quanto narrativamente ben gestiti e comprensibili, che accostano presenti diversi della vita di Salgari, attraverso il ricordo. O magari è questa tristezza insormontabile, questa melanconia, questa vena di follia (che nella moglie dello scrittore è arrivata a esplodere, sino al manicomio). O è forse perché Bacilieri è troppo sincero, troppo vivo in quello che scrive e disegna, troppo vero.

Che sia un libro da leggere, non ci sono dubbi. Chi ne avrà voglia mi dirà che effetto ha prodotto su di lui (o su di lei). Qualunque sarà il giudizio, non si potrà davvero dire che Bacilieri manchi di originalità: questa rimarrebbe in ogni caso una certezza.

Qui mi metto nei pasticci da solo. Ci sono queste tre nozioni, dionisiaco, immersivo, improvvisazione, che sono imparentate ma non coincidono: stanno grosso modo dalla stessa parte, contrapponendosi ad apollineo, frontale, progetto. Tuttavia non coincidono perché posso immaginare un testo dionisiaco e immersivo ma progettato, qual è tutta la musica scritta; un testo dionisiaco e improvvisato ma frontale, come i dipinti di Pollock e i Kuang Cao di Zhang Xu, a meno che non fossero più studiati a tavolino di quanto sembrano, nel qual caso sarebbero ancora dionisiaci, ma frontali e progettati – quale può essere la musica stessa di fronte a un ascolto strutturale. Più difficile è immaginare un testo apollineo che non sia anche perlomeno progettato, ma potrebbe poi essere immersivo, come certamente era il teatro greco sognato da Nietzsche. L’apollineo semprerebbe incompatibile con l’improvvisazione, ma resta compatibile, seppur con qualche difficoltà, con l’immersione.

Non c’è bisogno di spiegare le due coppie più note: apollineo vs dionisiaco, e progetto vs improvvisazione. Qualche parole va invece spesa sull’opposizione frontale vs immersivo, di cui faccio uso nel mio libro Il linguaggio della poesia. Cito dall’Introduzione, che si può leggere interamente su questo blog:

La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.

Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.

Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.

Un’esperienza immersiva è quindi una condizione favorevole, ma non esclusiva, al presentarsi del dionisiaco: posso comunque immaginare una musica (tendenzialmente) apollinea, o un dipinto (tendenzialmente) dionisiaco. Immersivo e frontale sono perfettamente compatibili entrambi con il progettato e con l’improvvisato: eppure, quando si parla di musica scritta, non si può trascurare la componente dell’interpretazione musicale, e la sua parte inevitabile di improvvisazione – per cui può benissimo capitare che lo stesso brano interpretato dal medesimo interprete in due occasioni diverse possa entusiasmarci in un caso e deluderci in un altro. E, d’altra parte, i pittori non sono tutti iperprogettuali come Mondrian, e sappiamo bene quanta parte del gusto della fruizione stia nel vedere la pennellata, che rimanda al gesto della mano dell’artista, che possiamo quasi sentire nella nostra carne – anche senza arrivare agli estremi di Pollock e Zhang Xu.

Da che parte sta la poesia? Finché la poesia sta scritta, sembra un’arte frontale; ma la poesia chiede di essere recitata, almeno interiormente; e, chiedendo la voce, diventa suono, e si manifesta come un’arte immersiva quasi quanto la musica. Ci chiede di andare col suo ritmo, di intonarci col suo senso: può assumere certo anche aspetti apollinei, specie se se ne enfatizza la dimensione scritta, visiva (come, per esempio, nella poesia concreta), ma la sua natura è dionisiaca, specie da un secolo (o poco più) a questa parte. Non è improvvisata ma progettata, lungamente e con attenzione; anche se, certo, qualche elemento di improvvisazione rimane nella lettura ad alta voce, proprio come nell’esecuzione musicale. Tuttavia, mentre in musica si può improvvisare anche tutto, questo in poesia è quasi impossibile – e anche i poeti da braccio, per quel che ne rimane, lavorano su canovacci ben assestati; e gli aedi dell’antichità o dei Balcani o dei LoDagaa facevano variazioni su sequenze tradizionali ben note.

L’opposizione progetto vs improvvisazione riguarda l’esperienza del produttore; quella frontale vs immersivo riguarda il canale e l’esperienza percettiva del fruitore; quella apollineo vs dionisiaco riguarda l’esperienza emotiva del fruitore. La musica ci fornisce i casi canonici in cui l’improvvisazione del produttore si trasmette come trasporto emotivo al fruitore per comune immersione nel suono; la scultura (tanto per essere nietzschiani sino in fondo) ci fornisce i casi canonici in cui il progetto del produttore produce un’esperienza apollinea attraverso il distacco frontale del vedere. Ma i casi intrecciati sono innumerevoli. La tragedia che incantava il giovane Nietzsche si vedeva e si ascoltava insieme, era progettata in quanto scritta e improvvisata in quanto recitata in pubblico: per questo poteva apparire ai suoi occhi un perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco.

Socrate e Platone, agli occhi di Nietzsche, hanno decretato il trionfo dell’apollineo. Ma, con un certo numero di eccezioni, la modernità sembra votata piuttosto al dionisiaco. Che rapporto c’è tra il dionisiaco nietzschiano e il sublime di Boileau, di Burke e di Kant? Guardando le cose in questo modo, ci appare dionisiaca persino l’arte di Mondrian, che certamente non era né improvvisata né immersiva.

Frantz Duchazeau, "Lomax" (Coconino Press 2012)

Avrei letto di corsa una graphic novel su Alan Lomax anche se l’avesse realizzata il peggiore fumettista del mondo. E, certo, nel timore di restare deluso, l’avrei letta tenendola con le pinze, attento a tutto. E invece mi è andata bene, molto bene, con questo Lomax. Ricercatori di folk songs, realizzata da Frantz Duchazeau.

Alan Lomax (1915-2002) è quasi un personaggio mitologico, al pari dei vari Woody Guthrie, Jelly Roll Morton, Lead Belly, che lui scoprì o con cui collaborò. È colui che ha dato voce modiale a tutta quella musica che non era mai stata scritta, e quasi mai registrata, perché realizzata da chi non la sapeva scrivere e non aveva legami con l’industria musicale. È colui che, insieme, al principio, con suo padre John – che fu il vero iniziatore della ricerca – raccolse una mole impressionante di documenti musicali popolari da tutte le parti degli Stati Uniti e del mondo, scoprendo non solo una quantità di talenti, ma facendo soprattutto conoscere al mondo un universo sonoro sommerso e di solito remoto.

Se volete sapere che musica facessero gli indiani (dell’India) trapiantati nelle Indie Occidentali, e in particolare nei Caraibi, Lomax l’ha registrata. La voce degli schiavi negri, dei reclusi nelle prigioni americane, dei cowboy texani (quelli veri però, non il country), ma anche quella delle Antille, dei cantanti popolari scozzesi, dell’Estremadura, della Yugoslavia, della Sicilia, dei trallalleri di Genova, lui le ha registrate tutte, per strada, nelle case, andando a cercare le persone. Era in contatto, attraverso Diego Carpitella, con Ernesto De Martino, e registrava le musica nel Salento nei primi anni Cinquanta, otto anni prima che il medesimo De Martino pubblicasse La terra del rimorso.

Lomax ha raccolto e ci ha lasciato un patrimonio etnomusicale straordinario, e senza il suo lavoro non ci sarebbe stato nemmeno un Bob Dylan, a raccoglierne una delle tracce. Mi basta sentire il suo nome per pensare a un’esperienza favolosa, eccezionale, di quelle che in altre epoche davano vita alle leggende, e un po’ lo fanno anche oggi.

Frantz Duchazeau se la cava molto bene, bisogna dire. Mette in scena un momento in cui i due Lomax, padre e figlio, stanno iniziando la propria campagna di registrazioni, negli Stati del Sud, tra sceriffi ostili, possidenti increduli e contadini diffidenti. John, il padre, è mosso da un entusiasmo fervido. Alan, che non ha ancora vent’anni, è naturalmente più timido, ma si capisce che è ugualmente appassionato. Ci sono mille problemi, a partire dal far capire il senso del voler registrare quella roba, ma ci sono anche un sacco di soddisfazioni – persino nei luoghi più assurdi, persino nelle prigioni, dove i Lomax scoprono un vero talento, Lead Belly (qui potete sentire la canzone di cui stanno parlando nelle pagine riportate sopra, e qui un’altra, ancora più bella).

Il racconto di Duchazeau scorre come il suo tratto grafico fluido, fatto di linee lunghe e molto modulate, ma anche di forme essenziali, concise, quasi senza sfondi. È un poco caricaturale, appena appena grottesco, vagamente scherzoso mentre si capisce quanto sia serio quello che sta succedendo. I due Lomax stanno letteralmente dando voce a un popolo, quello dei neri di America, mostrando che al di là delle emergenze già riconosciute del jazz e del blues, esiste anche uno straordinario universo popolare sommerso.

Insomma: cerco di parlare di Duchazeau, e finisco sempre per parlare dei Lomax. La mia passione per la musica, almeno qui, è più forte di quella per il fumetto. Ma è anche un segno che Duchazeau ha lavorato bene, e ha saputo tener viva la magia (il mondo magico, direbbe De Martino), restando leggero, con un’ironia affettuosa. Gli sono grado per avermi ricondotto per qualche attimo a Lomax, per averlo fatto con gentilezza e con una passione che evidentemente è molto simile alla mia.

Fred Bernard, "L'Uomo Bonsai" (Tunuè) Fred Bernard l’ho conosciuto, non troppo da vicino, a un incontro di Bilbolbul. Si impegnava, non era antipatico, ma credo che non abbia detto cose così interessanti, visto che non ne ricordo quasi nulla. Ci sono andato perché Fred Bernard è l’autore de L’Uomo Bonsai, e quello, pur avendolo letto qualche mese prima, me lo ricordavo (me lo ricordo) benissimo.

Adesso, per l’occasione, me lo sono pure riletto, e mi ha rifatto la stessa molto positiva impressione. È una storia di mare, raccontata da un anziano capitano a dei giovani marinai in una bettola, la storia – a lui a sua volta raccontata – di un uomo a cui cresce un albero in testa, un albero che lo ucciderebbe, se non venisse sapientemente potato e ridotto a un bonsai; e invece in questo modo gli dona l’invulnerabilità e una forza incredibile.

Il disegno non si può definire “bello”, eppure ogni tanto raggiunge effetti di grande spessore. La storia non si può definire originale – se non per l’idea del bonsai – ma è lo stesso estremamente avvincente. Inizi a leggerlo pensando che sia l’ennesima roba francese un po’ snob, col disegno tirato via alla Sfarr (ma senza l’arguzia di Sfarr) – e poi ci resti sopra, anzi dentro, sino alla fine. Non sarà l’arguzia di Sfarr, ma è il favoloso di Bernard. E il segno, dopo un po’, finisce per essere persino realistico – salvo per l’uso dei colori piatti e dei contrasti cromatici, che sono la cosa più bella da vedere.

L’Uomo Bonsai appartiene a quella categoria di testi che si apprezzano senza capire bene il perché. Sono i testi che affascinano i critici irrequieti, come me, perché difficili da sistemare nelle categorie assestate. Non c’è il bel disegno, non c’è la storia originale; puoi quasi prevedere quello che succederà dopo. Anzi, lo prevedi proprio, perché tanto, sin dalle prime pagine, sai già come andrà a finire. Cos’è, allora, che ti tiene lì?

Sarà il fatto che è il racconto del racconto di un racconto; saranno i mari del sud; sarà la storia d’amore con Shangai Li; sarà l’incubo alla Lovecraft del seme che ti mette le radici sulla testa; o sarà che quest’incubo si rovescia in positiva leggenda, in meraviglia del mare e della vita; saranno i colori raffinati, e i tatuaggi blu sulla pelle azzurra del protagonista, a contrasto con il giallo della sua amante. Nessuna di queste cose è sufficiente da sola a fare di un testo a fumetti un bel testo. E allora sarà il modo in cui si combinano tutte quante, e ancora molte altre…

La formula per dimostrare che un testo (a fumetti o di qualsiasi altro tipo) è oggettivamente bello la sto ancora cercando. Appena l’avrò trovata potrò fornire dimostrazioni sicure e inconfutabili di qualità. Per adesso continuo col mio naso, anche a costo di non saper fornire giustificazioni rigorose. Avrò letto troppi libri di pirati da bambino! Sarà qualcosa nascosto nel mio inconscio! Ma siccome non sono il solo ad aver seguito certe strade, magari le mie specifiche idiosincrasie non sono soltanto mie.

E magari anche voi apprezzereste, quindi, più o meno quanto me, questa storia assurda raccontata da un albero cresciuto su un vascello alla deriva nell’oceano, e poi riferita a dei marinai ubriachi, attraverso cui è arrivata nei disegni un po’ sghembi di in una storia a fumetti, di cui ora io vi sto a mia volta raccontando.

Blutch, "Per farla finita con il cinema" (Coconino) pp. 46-47 Bisognerebbe dedicare uno studio sistematico a questo volume di Blutch. Bisognerebbe cercare di spiegare come questa graphic novel riesca a essere intrigante e appassionante senza essere affatto una novel, cioè senza contenere un racconto, senza raccontare nessuna storia. Per farla finita con il cinema è piuttosto la lunga e desolata dichiarazione di una passione irredimibile, senza scampo, pur nella consapevolezza della propria eccessività, quasi assurdità, del proprio essere, come ogni passione davvero forte, qualcosa di patologico.

Il punto di partenza della godibilità di Blutch sta certamente nel suo disegno dal tratto complesso e di evidente ascendenza naturalistica, eppure continuamente declinato con l’ironia di un umorista, nella tradizione – non del tutto nascosta – di Jean-Claude Forest. È proprio l’ambiguità del suo tratto che gli permette al tempo stesso di glorificare e di essere sarcastico, di dichiarare la propria passione (per esempio per Burt Lancaster) e di prenderne in giro ferocemente l’oggetto.

Il cinema è creazione di miti. Subiamo questi miti, che ci danno forma anche mentre ne comprendiamo la natura effimera, di semplici apparenze. La consapevolezza non basta: capiamo benissimo perché i suoi eroi ci permettano di pensare di poter essere (a modo nostro) come loro, e allo stesso tempo continuiamo a pensarlo, e ad amare loro – talvolta persino a dispetto della conoscenza di tutte le miserie che stanno in verità dietro alla produzione di un film.

Prima di tutto, quindi, il testo di Blutch testimonia che il mito è più forte di qualsiasi sua messa in discussione, e che l’ambivalenza tra il sentire e il capire può essere lancinante – coniugandosi, come accade qui, in una serie di meditazioni sui grandi protagonisti, da Paul Newman a Burt Lancaster, da Luchino Visconti a Michel Piccoli. L’autore è in scena continuamente, ora più giovane ora invecchiato e imbruttito, reso estremo e un po’ stupido, ma comprensibilissimo e umanissimo attraverso questa messa in caricatura delle sue ossessioni.

E la prima e più ricorrente delle sue ossessioni è ovviamente quella erotica, quella su cui lo stesso cinema ha costruito buona parte del suo fascino. C’è una scena irresistibile in cui grandi attrici sensuali si rivolgono a lui (e a tutti i maschi del mondo) domandandogli se gli piaccia questa o quella loro parte intima del corpo. E poi, continuamente, il monologo dell’autore è rivolto a una figura femminile chiaramente proiettata dalla sua immaginazione: una ex-moglie, una ex-fidanzata, una presenza-assenza come quelle sullo schermo, che finiscono magari per amoreggiare di fronte a lui con un vero uomo, uno del cinema, quale il favoloso Michel Piccoli delle ultime pagine.

Quello che uno studio accurato dovrebbe scoprire è poi come faccia Blutch a costruire il suo ritmo – che non è un ritmo narrativo perché il racconto non c’è; e lo chiameremo quindi magari ritmo del discorso, ritmo delle sequenze… Comunque lo chiamiamo, c’è qualcosa di davvero importante, di particolare, di nuovo, in questa assurda messa in sequenza di sensazioni evocazioni riflessioni. È un po’ come quando si ascolta un oratore davvero bravo, che affascina per quello che dice e per come lo dice attraverso l’argomentazione e i suoi modi, senza raccontare una storia, senza fare uso degli stratagemmi delle curiosità indotte dal racconto. Blutch, potremmo azzardare, è uno straordinario oratore per immagini, un meraviglioso oratore a fumetti, capace di far leva nel modo giusto e al momento giusto su tutte le energie di un discorso fatto di immagini e parole scritte, facendo della loro immobilità una forza.

Poi, alla fine dei conti, questa è solo una recensione, e non andrà più in là di così. Spero di avere il tempo e l’opportunità per arrivare in un’altra occasione più a fondo – o che qualcun altro lo faccia magari per me. Per farla finita con il cinema è un oggetto che vale davvero la pena studiare.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 404-405 Con Habibi (Rizzoli Lizard), Craig Thompson conferma la sua vena sentimentale, ma anche le sue qualità di narratore e disegnatore. Habibi è una favola orientale, una milleduesima notte ambientata in un’epoca in cui convivono la schiavitù e la tecnologia contemporanea, le carovane di cammelli nel deserto con le discariche gigantesche delle città, l’oriente arabo con quello indiano. Il melange funziona, perché la favola è ovviamente una favola morale, e il suo realismo è solo quello allucinato ma veridico del sogno o del racconto allegorico.

Habibi è una lunga favola (quasi settecento pagine) sull’amore; non quello passionale, però. Il legame che lega Zam e Dodola è un lungo e profondo attaccamento, dal momento in cui lei bambina di dieci anni sfugge ai mercanti di schiavi e si porta dietro lui, di anni due, sino all’età adulta. Un legame che si trasforma rimanendo sempre fortissimo.

Per questo Habibi è una favola sentimentale, in cui il bene e il male sono netti e contrapposti, e i protagonisti (buoni) non fanno che lottare contro le più diverse peripezie, e la loro stessa separazione.

Ma Habibi è anche una favola che mette in campo temi duri: Dodola per sopravvivere e dar da mangiare a Zam si prostituisce; quando le nasce un figlio dal Sultano non riesce ad amarlo; Zam, rimasto solo, si associerà a una setta di transessuali mistici…

E, soprattutto, Habibi è una lunga allegoria e un lungo omaggio alla cultura e alla scrittura araba, e questo è sicuramente l’aspetto più intrigante dell’opera, tanto più in quanto opera di un cittadino americano. La favola che il libro racconta ha i suoi alti e i suoi bassi, i suoi aspetti apprezzabili e quelli forse troppo dolciastri, ma l’insieme di temi e riferimenti arabeggianti che la attraversano è certamente un motivo di fascino assolutamente particolare, e sufficiente di per sé a marcare più che l’originalità, direi proprio l’unicità di questo lavoro di Craig Thompson.

Dodola racconta continuamente storie (proprio come succede ai personaggi delle Mille e una notte). Le racconta al piccolo Zam, e sono ovviamente le storie che sono state raccontate a lei stessa da piccola, le storie di Abramo, del re Salomone, di Gesù, e di altri profeti del mito islamico. Il lettore occidentale, avvezzo alle storie del mito cristiano, non può non notare che si tratta, in sostanza, delle stesse storie; solo, talvolta, con un lieve spostamento del punto di vista. Abituati, come siamo dalla vulgata massmediatica, a considerare l’Islam come ciò che è diverso, la familiarità che riconosciamo immediatamente in queste storie non può non colpirci, non può non stupirci.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 38-39 Dodola sa scrivere, e quello che dice e quello che vive sono continuamente intessuti del valore magico della scrittura. Proprio come accadeva in alcune tradizioni africane islamiche, nel momento in cui si trova a rischio di morte, il medico scrive formule magiche e parole del Corano su una tavoletta, per poi sciogliere nell’acqua l’inchiostro con cui le parole erano state scritte, e darle quell’acqua da bere. Le forme della scrittura araba sono forme liquide: appaiono nell’acqua mossa e nelle cose della natura, e possono a loro volta diventare strumento di rappresentazione mentre restano strumento di scrittura. C’è una bellissima pagina, verso l’inizio del libro, in cui Thompson ci spiega come dall’espressione Bismil ahir ahmanir ahim (Nel Nome di Dio il Clemente il Misericordioso) si possano ottenere una quantità di forme decorative, e persino raffigurazioni. E poi, per tutto il volume, la scrittura araba si intreccia con la vita e con i racconti di Dodola, diventando volta per volta la forma del fiume, quella del serpente, quella della passione, quella della guarigione, quella della prigionia, quella della protezione magica… Thompson ci dà delle prove di vero virtuosismo calligrafico, oltre che grafico tout court, in queste trasformazioni.

Il disegno si fa scrittura, il disegno si fa storia, e la scrittura è ovviamente storia, ma la scrittura è magica, sacra, e il disegno lo diventa con lei. Il disegno diventa allegoria, e l’allegoria è scrittura. Per questa via bizzarra, attraverso questa affascinante passione per la scrittura e la cultura araba, Thompson ci presenta una bellissima allegoria del raccontare a fumetti, del raccontare per immagini, suggerendo, attraverso l’Islam, che la scrittura verbale stessa è immagine, è costruzione grafica, fornendo, almeno per una volta, un senso diverso e più intrigante all’abusata espressione graphic novel, un romanzo grafico, certamente, ma in cui anche la scrittura è grafica, e non solo graphos.

P.S. Se volete saperne di più, su Habibi, potete leggere anche la recensione di Sergio Rotino, qui.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 140-141

Questa settimana questo blog ha avuto due differenti occasioni di lutto: a distanza di due giorni sono scomparsi Elio Pagliarani, uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, e Jean Giraud Moebius, maestro internazionale del fumetto francese. Erano stati due autori, ciascuno nel suo campo, cruciali. Chi li conosce lo sa.

Questo blog si occupa di varie tematiche, ma non c’è dubbio che i campi di cui si parla con maggiore frequenza siano proprio quelli in cui Pagliarani e Giraud hanno primeggiato. Non parlerò di loro; o perlomeno non oggi. Ne stanno già parlando tutti, specie di Moebius.

Piuttosto, questo incrocio di lutti mi ha portato a domandarmi se, almeno per me, tra fumetto e poesia (e magari anche gli altri ambiti di cui mi occupo) ci siano degli aspetti in comune; oppure se più semplicemente sia io a essere un po’ scisso, come è peraltro normale essere: la coerenza e l’omogeneità dell’io caratterizza i personaggi, per ragioni narrative, non le persone, che sono per loro natura complesse.

Ho perciò riflettuto (aiutato dal fatto che non sarebbe la prima volta che me lo domando, certamente). Che io sia un po’ scisso è senz’altro vero; ma c’è ben altro, al di fuori dei miei gusti estetici, in cui la scissione si manifesta – e anche in questo sono normale. Ma c’è anche, almeno per me, un motivo di profonda vicinanza tra fumetto e poesia, o almeno un aspetto sotto il quale si contrappongono comunemente al romanzo, e rispetto al romanzo si schierano dallo stesso lato.

Per il fumetto è più facile dirlo. Il fumetto racconta storie, proprio come il romanzo, ma la materia di cui sono fatti i suoi sogni sono le immagini, disegnate. Le parole vi sono accessorie, quando ci sono. La forma microstrutturale del racconto non è quella ben definita della proposizione (soggetto-predicato-complementi) ma quella sfumata della figurazione, che mostra, allude e non dice, cioè, di fatto non racconta. Non racconta anche perché, non essendo fatta di parole (che, per loro natura, dichiarano il punto di vista temporale e personale da cui sono pronunciate: non si parla – o scrive – senza coniugare i verbi secondo la persona, il tempo e il modo), non implica necessariamente la presenza di un narratore (che può esserci, ove serva, ma che il più delle volte non c’è).

Questo vale certo anche per il cinema, ma il cinema fluisce autonomamente – e questo basta di per sé a farlo un’altra cosa, parente più della musica che del fumetto.