15 Febbraio 2019 | Tags: Chris Ware, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto.

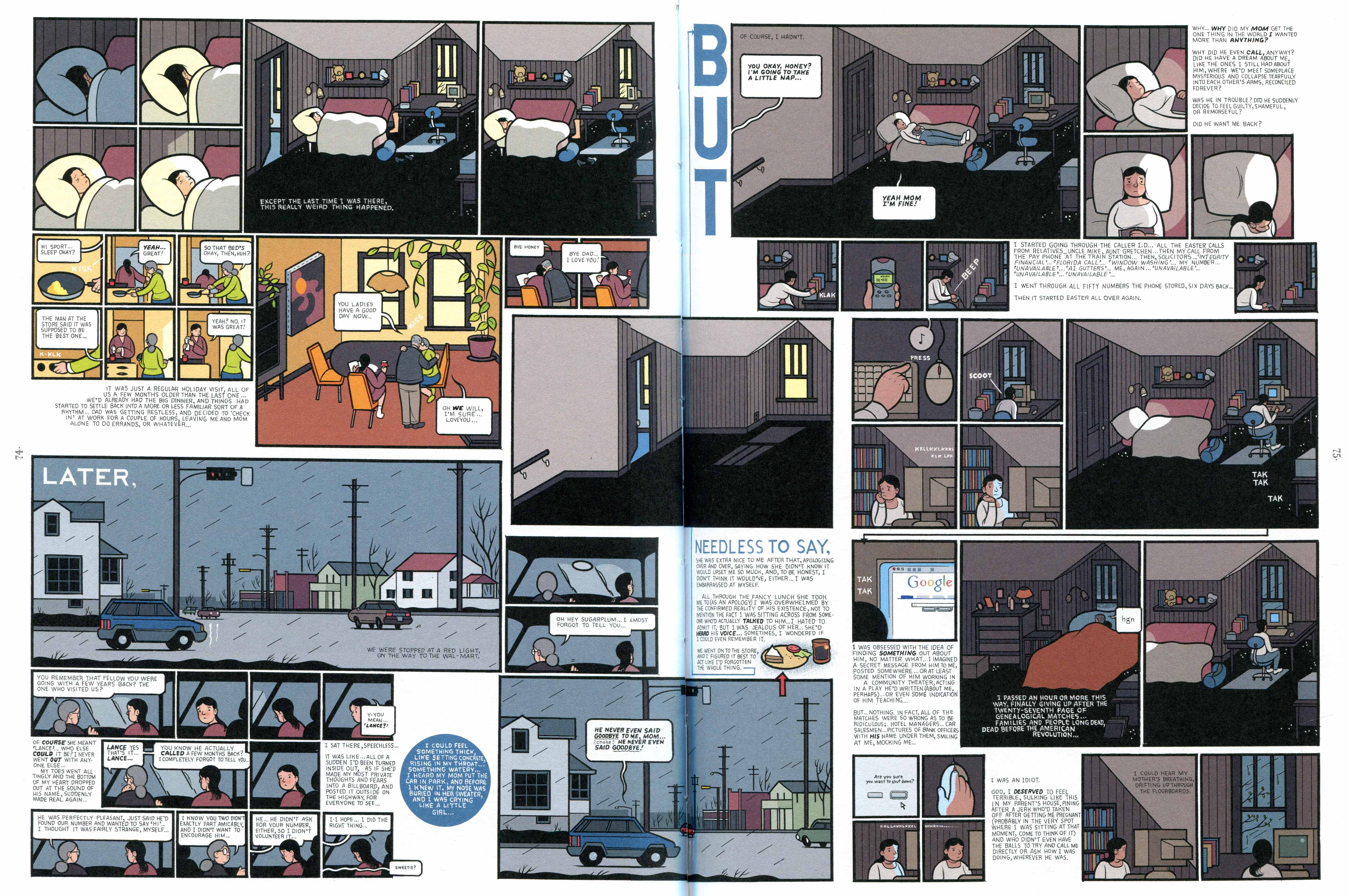

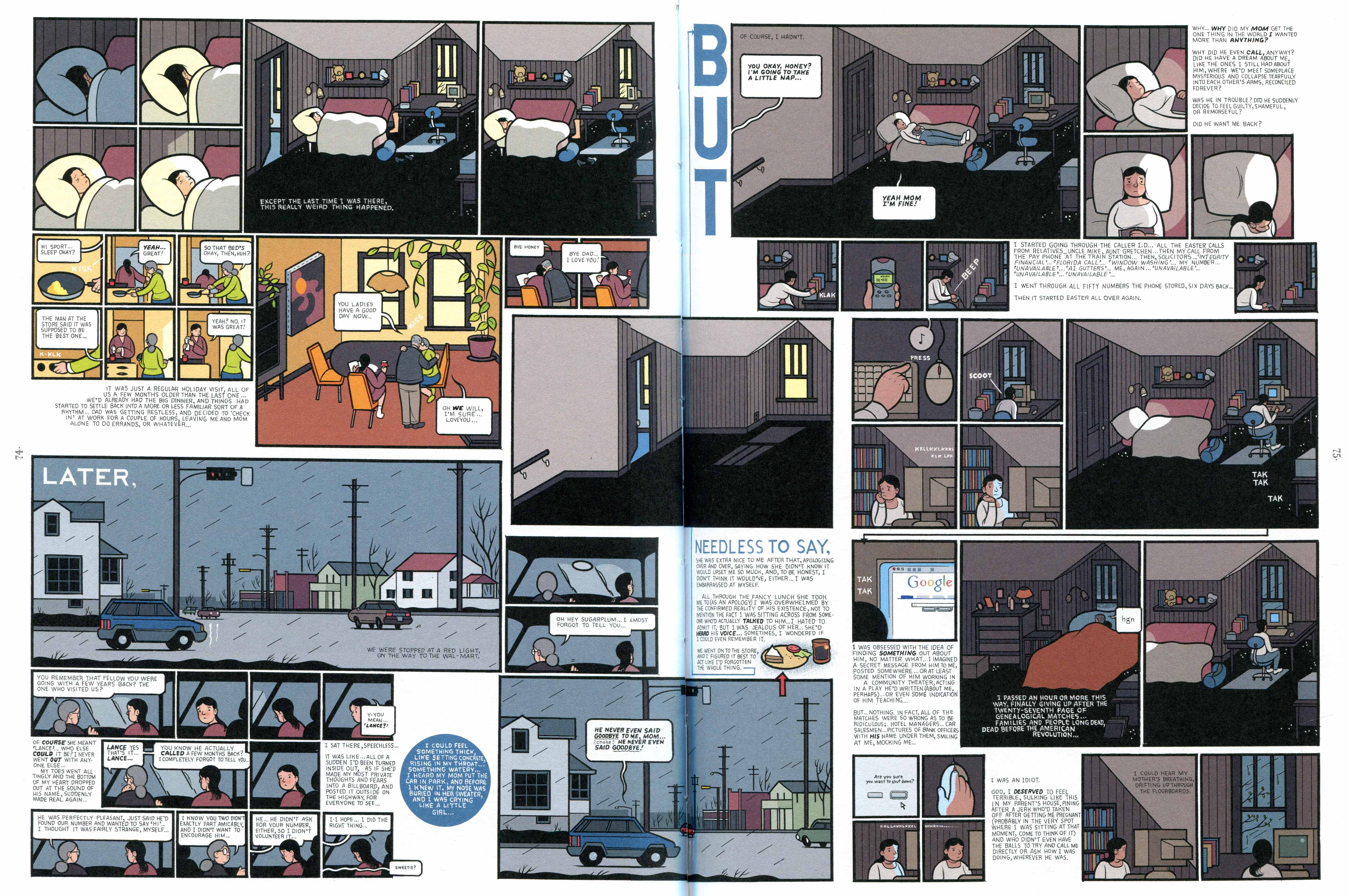

Chris Ware, da Building Stories, 2005-2012 Il lavoro di Chris Ware può apparire freddo. Faremmo meglio a dire che vuole apparire freddo. Il feeling di astratta geometricità che una tavola come questa produce è di sicuro attentamente progettato dal suo autore. Eppure la materia di cui questa pagina racconta è tutt’altro che fredda: Building Stories gira tutto attorno ai sentimenti della sua protagonista, ai suoi desideri e ai suoi ricordi.

In un certo senso, la distanza che l’autore vuole rimarcare nei confronti di quello che racconta è un po’ la distanza che separa l’entomologo dall’insetto che sta osservando. Eppure, benché questa distanza sia comunque evidente, qui l’entomologo Ware appare incredibilmente vicino ai sentimenti del suo insetto.

È probabilmente questa la chiave del fascino delle storie di Ware: grande distanza e insieme estrema vicinanza, freddo e caldo insieme, entrambi acutamente percepibili.

Osserviamo con attenzione questa pagina. Building Stories è un cofanetto composto di una serie di oggetti: dai libri veri e propri, contenenti racconti di più pagine, ai singoli grandi fogli piegati, dove la storia è composta di due sole facciate. Questa è la prima di due pagine di questo secondo tipo.

Quando la si guarda, l’attenzione è immediatamente richiamata dal grande volto a centro pagina. Ware sa benissimo che le pagine a fumetti non fanno eccezione alle regole dei percorsi dell’attenzione: prima di iniziare a leggere dall’alto a sinistra, inevitabilmente l’occhio vede l’intera pagina, e viene catturato dai dettagli maggiormente rilevanti, se ve ne sono. Qui il volto al centro, così graficamente isolato, così marcato nel suo contorno dalla linea nera regolare, così simmetrico sia verticalmente che (almeno nel suo contorno) orizzontalmente, non può non imporsi all’attenzione. Tanto più che quella sottile linea rossa che lo raggiunge dal basso può ben assomigliare al filo di un palloncino (e la freccia immediatamente sotto al profilo del mento può facilmente essere vista come il nodo alla sua base). Questo grande viso ha un’espressione malinconica e meditabonda, che corrisponde alla personalità della protagonista (non c’è un ordine obbligato con cui leggere le diverse storie del cofanetto – quindi è possibile che il lettore la conosca già): il viso di qualcuno che sta ricordando, immerso nei propri pensieri.

E a questo punto, poiché non ci sono altre emergenze percettive che si impongano alla visione iniziale, il nostro sguardo corre all’inizio della pagina, e non si stupisce di trovarvi a mo’ di titolo la frase As a kid, cioè da bambina. Non ci sono emergenze specifiche, ma la pagina è già apparsa come divisa in tre aree, oltre a quella del viso centrale, ciascuna caratterizzata da una tinta dominante: un azzurro poco saturo in alto, un grigio nella colonna di sinistra, un bruno o verde acido nella colonna di destra, anche loro poco saturi.

Quando iniziamo a leggere abbiamo dunque già un’idea di quello che ci aspetta: tre episodi distinti, tutti e tre oggetto di ricordo. La pagina è inoltre dotata di una relativa ma significativa simmetria, debole in alto, nell’area a dominante azzurra, e più forte al centro e in basso. Osserviamo, per esempio, le due vignette più grandi ai lati del viso centrale, che esibiscono, simmetricamente, un’inquadratura angolare (dove, qui come sempre, gli angoli sono di 120 gradi), contrapposta alle inquadrature frontali di quasi tutte le altre vignette più piccole – e questo si ripete nella striscia più in basso.

La pagina è narrativamente, ma anche graficamente, scandita dai titoletti in rosso: AS A KID, MEN, I’LL NEVER FORGIVE, THE COMBINED, Y’KNOW. Anche il loro lettering è geometrico e freddo, ma non ci sono simmetrie nella loro posizione. Hanno tuttavia lo stesso colore rosso che, qui come in altre pagine di Building Stories, caratterizza le linee di collegamento che guidano il percorso di lettura là dove non è quello standard. Sono quindi anche loro delle indicazioni di direzione, quasi delle frecce; tanto più che non sono veri e propri titoli, separati dal testo che segue, ma semplici attacchi del discorso, evidenziati da un diverso trattamento grafico, ma discorsivamente collegati a quello che c’è dopo.

La sequenza a dominante azzurra mostra la protagonista bambina davanti allo specchio, a immaginare il proprio aspetto da grande, casualmente interrotta dall’ingresso del padre. Il discorso che inizia con I’LL NEVER FORGIVE (non perdonerò mai) fa riferimento a un autoritratto, visibile a sinistra, e quindi è lì che veniamo rimandati, per poi scendere da quel lato attraverso i ricordi dell’adolescenza, fino a ritrovarci, in basso, nella quotidianità del presente, in bagno davanti allo specchio, mentre una voce fuori campo chiama “mamma”. Da qui il filo rosso ci porta al volto/palloncino centrale e ancora da qui alla colonna di destra, dove la protagonista è nuovamente un po’ più grande, fino alle vignette in basso, che ci riportano nel presente.

Notiamo che la sequenza tollera bene anche una lettura “sbagliata”, che proceda – attraversando il viso centrale – per righe orizzontali da sinistra verso destra. Letta in questo modo, la sequenza appare come il montaggio alternato di due ricordi diversi: del resto, tutto Building Stories è fatto di frammenti spazio temporali giustapposti, che possono essere letti in qualsiasi ordine, perché possiedono al proprio interno le coordinate per creare un ordine narrativo complessivo. Anche la lettura “sbagliata” rimarrebbe quindi accettabile, e non muterebbe gran che l’effetto d’insieme, un effetto comunque labirintico – nel quale il percorso giusto esiste (ed è la sequenza temporale del racconto) ma va cercato e trovato, sia globalmente che localmente.

Anche la struttura labirintica contribuisce al distacco che il lettore percepisce. È come se tutta la passionalità della vita si trovasse ricostruita qui attraverso un progetto razionale, certamente articolato e complesso, ma la cui complessità è inevitabilmente minore di quella delle emozioni della vita reale. In questo modo, Ware raggiunge l’obiettivo di generare il pervasivo senso di angoscia, e il senso tragico che permea queste vicende pur prive di grandi avvenimenti: la tragedia è quella di una vita già destinata, sin dall’inizio, a seguire un percorso, senza scampo. Il percorso è segnato dalle regole sociali, che qui si trovano, spesso, narrativamente appena accennate; mentre vengono fortemente richiamate da questa ricostruzione grafica razionale che permea tutto, e solo attraverso la quale arriviamo al racconto e alle sue emotività.

Nella prima metà del Novecento l’idea di progetto razionale ha dato vita al funzionalismo e alle sue conseguenze, con l’ideale ottimistico che la razionalità avrebbe migliorato la vita dell’uomo. In Chris Ware il medesimo principio si rivela invece l’angosciosa scatola da cui non siamo più capaci di uscire.

11 Settembre 2017 | Tags: Chris Ware, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Chris Ware, da Building Stories Dopo averlo così ripetutamente evocato parlando, la volta scorsa, di Paolo Bacilieri, sembra quasi doveroso approdare stavolta a Chris Ware, e lo faccio attraverso questa bella doppia pagina da Building Stories (Pantheon Books 2012, inedito in Italia). Il titolo dell’opera è volutamente ambiguo, volendo infatti dire sia storie di edificio che costruire storie, e tutte e due le interpretazioni sono in questo caso plausibili, visto quanto è importante l’idea di edificio nelle storie che vi sono raccontate, ma visto anche che l’opera si presenta come una raccolta di pezzi, diversi come spessore e formato (dal libro al singolo paginone apribile), che si possono leggere secondo qualsiasi ordine, costruendo una o più storie attorno alla vicenda centrale della ragazza dalla gamba amputata che è sia il soggetto narrante che il principale personaggio.

Questa idea doppiamente architettonica si rispecchia nella struttura delle singole pagine, o doppie pagine, come in questo e in molti altri casi. Qui la protagonista (di cui mai viene detto il nome, perché il punto di vista del racconto verbale è sempre quello suo soggettivo) sta ricordando un episodio accaduto durante una visita a casa dei genitori, che le riporta alla mente una precedente visita, compiuta insieme al fidanzato di allora, il quale pochi mesi dopo la avrebbe lasciata molto sbrigativamente e dolorosamente per lei. La doppia pagina ruota attorno all’immagine centrale della stanza di lei vuota, che si ripete quasi identica dalla doppia pagina precedente (salvo che in quella all’esterno si vede il buio, e qui il sole), ed è organizzata per blocchi narrativi e grafici: le prime sei vignette, dove lei è a letto; le successive nove, insieme con i genitori; la sequenza con la madre in automobile; il raccordo verbale al centro pagina da cui parte una freccia che termina sulla parola BUT (ma); la lunga sequenza che conclude la doppia pagina e l’intero episodio occupando quasi tutta la pagina di destra.

Con una tecnica che in Building Stories Ware usa molto spesso, l’immagine centrale (qui la stanza svuotata) non è direttamente inserita nel racconto, ma è graficamente attraversata da una linea che ne rappresenta il filo. Come dire che da lì in ogni caso si passa, e la metafora dello svuotamento rappresenta direttamente il sentimento dominante della narratrice, mentre mette anche in scena il momento di passaggio tra la camera com’era (nel passato) quando lei ci dormiva da bimba e fino a pochi anni prima, e come è adesso, dopo che la madre dei lei ne ha fatto il proprio studio, sostanzialmente cancellando il passato della figlia.

Questa ambivalenza del valore dell’immagine centrale, che ribadisce più o meno la stessa cosa in diversi modi, si ritrova un po’ in tutta la doppia pagina (e in tutto Building Stories). La sua stessa struttura grafica complessa facilita gli errori del percorso di lettura, e sbagliare qui non è solo permesso bensì quasi favorito, e persino coerente con la modalità generale del racconto, il quale ondeggia continuamente tra momenti storici diversi, presente e passato, permettendoci sì di distinguerli, ma non immediatamente al primo sguardo – e quando arriviamo a cogliere gli indizi che rivelano che il salto temporale c’è stato, abbiamo già percepito gli elementi di continuità che hanno favorito l’errore (e ricordiamo che l’intera opera è fatta di frammenti componibili secondo lo stesso principio).

Insomma, la storia c’è, indubbiamente, ma molto più forte della vicenda che si sviluppa è la costruzione di un mood, di un tono emotivo, che passa dalla protagonista al lettore attraverso lo stratagemma della voce narrante in prima persona. Pure qui, però, la strategia di Ware è tutt’altro che semplice o omogenea: alla voce narrante emotivamente coinvolta in prima persona, che evidentemente ha vissuto (o sta vivendo) i fatti da dentro, corrisponde uno stile grafico geometrico e distaccato, assolutamente gelido e oggettivo, in cui gli angoli retti e a 45 gradi sono assolutamente dominanti, in una schematicità assonometrica che nega persino l’umanesimo della prospettiva in nome di un’apparenza di razionalità totale. Nell’assonometria, infatti, manca il punto di vista individuale che caratterizza la prospettiva propriamente detta (quella centrale rinascimentale, per intenderci): le linee non convergono all’orizzonte, e la visione è quella da occhio di Dio, o da occhio astratto della ragione, spersonalizzato. Questa stessa visione viene però a sua volta messa in discussione: nelle immagini della camera di lei, quella centrale soprattutto, il soffitto obliquo crea altre diagonali, opposte a quelle dell’assonometria, mentre la diagonalità delle scale a sinistra complica ulteriormente il gioco.

Insomma, l’oggettività evocata da questo modo di costruire lo spazio finisce per non essere affatto una rassicurante ricostruzione del mondo, in cui tutti i pezzi trovano razionalisticamente il loro posto, bensì, proprio al contrario, una sorta di labirinto depersonalizzato, in cui le cose hanno un posto soltanto in apparenza, perché quello che manca è un io coerente che le organizzi davvero. L’apparenza di oggettività finisce per presentarsi dunque come la presenza di un vuoto, come il percorrere corridoi che non portano da nessuna parte, a nessuna soluzione.

Questo vuoto esistenziale costruito dall’eccesso di oggettività grafica corrisponde dunque strettamente al vuoto emotivo testimoniato soggettivamente dal racconto verbale. Sembrano fare da tramite tra le due dimensioni quelle poche parole scritte più in grande: LATER, NEEDLESS TO SAY, e soprattutto BUT, nel loro suggerire un sentimento di impotenza, mentre sono composte tipograficamente con il più freddo dei caratteri da stampa. Ecco quindi come Ware costruisce il proprio senso del tragico, combinando due modalità opposte a trasmettere un messaggio simile, ma in questo modo quasi rendendo vana la soggettività mentre si rende universale, quasi oggettiva, la vanità.

La pagina, le storie, appaiono come reticoli di umanità raccontati con grande profondità psicologica, mentre questa medesima vita vissuta e così intensamente resa sembra confrontarsi con un’oggettività che la svuota di senso, la rende inutile. Questo senso di inutilità permette da un lato il distacco del lettore dall’angoscia della protagonista, angoscia che può essere percepita magari come eccessiva, come “quello che a me non potrebbe accadere: io saprei come difendermi”; ma dall’altro pervade il lettore con un’angoscia ancora più tragica, del tipo “che accada o non accada anche a me che cosa cambia?”. Le storie che Ware racconta sono toccanti e profonde e vere, ma è il distacco emotivo che lui riesce a costruirci sopra mentre al tempo stesso ce ne rende partecipi, a evocare una dimensione di suprema inutilità, di vuoto esistenziale, di non affidabilità di tutti i valori in cui ugualmente crediamo – e pure lui sembra crederci, a dispetto di tutto, magari per qualche attimo, perché solo credendoci facciamo emergere un senso nella vita.

Le accurate e raggelate geometrie di Chris Ware mi hanno spinto più volte ad accostarlo a Piet Mondrian (per esempio qui, ma se volete leggere gli interventi in ordine partite dal fondo). C’è però una differenza cruciale tra i due.

Mondrian, che era uno spiritualista vicino all’antroposofia di Rudolf Steiner, concepiva positivamente le proprie astrazioni geometriche: le forme curve, e persino la diagonale, andavano escluse dalla composizione perché evocavano situazioni instabili, e quindi potenzialmente dinamiche. La composizione equilibrata di puri elementi formali garantiva, nella sua eterna immobilità, di esprimere una spiritualità umana che alla natura e alla sua imitazione artistica erano negate. Gli equilibri perfetti e immobili di Mondrian hanno quindi qualcosa di mistico, di ultraterreno, di divino. Ma attraverso di loro l’artista (e lo spettatore con lui) può contemplare la spiritualità, può innalzarsi a una dimensione superiore.

Piet Mondrian, Composition with Red, Blue, and Yellow, 1930, olio su tela, 46 x 46 cm (Kunsthaus Zürich)

Al di là delle analogie visive, Ware non potrebbe nemmeno ipotizzare una intemporalità così estrema. Per quanto particolari siano, i suoi lavori sono comunque fumetti, cioè narrazioni per immagini, e il tempo, lo sviluppo, il movimento, la tensione vi sono impliciti e intrinseci.

Il punto è che tra Mondrian e Ware sono passati parecchi decenni, e la stessa nozione di funzionalismo, cruciale per entrambi, ha cambiato faccia. Per Mondrian il funzionalismo poteva ancora essere un’utopia, da portare avanti e da realizzare insieme con i compagni di strada della rivista De Stijl, come punta avanzata di un processo diffuso in Occidente cui partecipavano architetti americani e francesi (da Lloyd Wright a Le Corbusier), pittori e grafici russi (da Malevich a Lissinsky), sino a tutta la grande impresa del Bauhaus. Era l’utopia del progresso guidato dalla razionalità umana, che si manifestava nell’idea del progetto, nell’abbandono degli stili tradizionali, nella presunzione di poter progettualmente costruire un mondo migliore.

Di fatto, i capolavori realizzati davvero…

Continua qui, su Fumettologica.

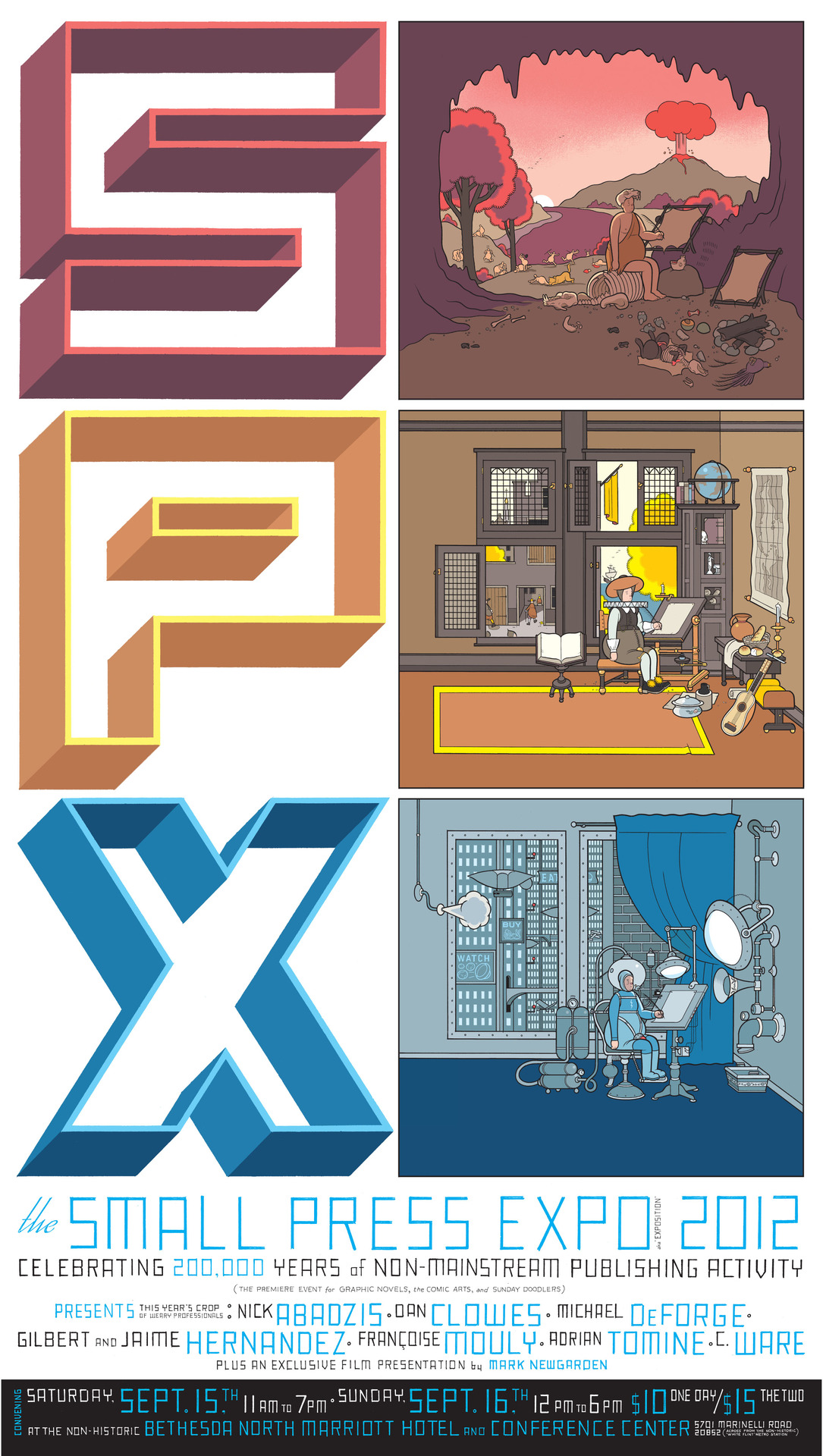

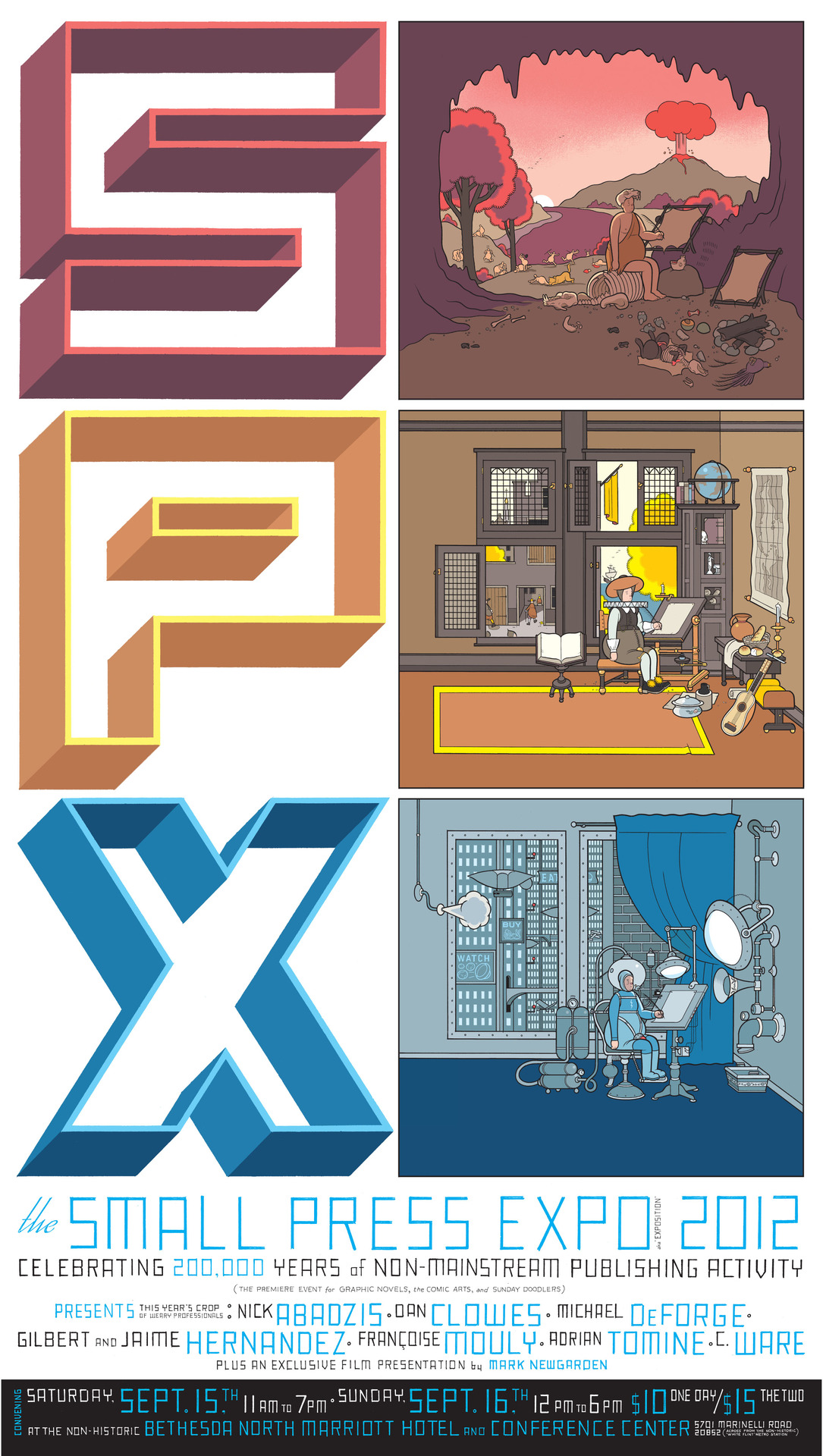

Chris Ware – SPX 2012 poster Sono debitore a un post di Luca Boschi per la conoscenza di questo bellissimo manifesto di Chris Ware.

Lo riporto qui non solo per diffonderlo, ma anche per condividere una piccola riflessione che mi ha stimolato l’illustrazione centrale, quella ambientata in una stanza olandese del Seicento (mappa geografica appesa alla parte, liuto appoggiato e altri oggetti in giro fanno pensare a un riferimento a Jan Vermeer).

Credo che con tutta l’ironia (raggelata ma efficacissima) di Ware, questa immagine spieghi con un solo sguardo perché Mondrian non poteva che essere olandese. Qui ci sono, nella stessa immagine parodistica, gli stilemi di Mondrian e quelli di Vermeer, e gli uni si leggono inevitabilmente attraverso gli altri.

Inoltre, Ware rivela qui il suo grande debito nei confronti di Joost Swarte, e si rivela per quello che è, un olandese honoris causa, diciamo. Capisco di colpo perché amo Chris Ware, e allo stesso tempo mi infastidisce: sono gli stessi sentimenti che mi suscita la pittura di Mondrian. Qualcosa di (genialmente ed efficacissimamente) troppo cerebrale.

La differenza tra Mondrian e Ware è però che il primo credeva non solo nel funzionalismo, ma persino in una sua versione particolarmente estrema. Per il secondo, invece, il funzionalismo è pura alienazione, ma ci viviamo inevitabilmente dentro (e sotto questo aspetto sto di sicuro dalla parte di Ware). Poi, l’emozione spira forte in realtà in entrambi gli autori: bisogna solo capire dove scavare, e scavare parecchio.

30 Dicembre 2010 | Tags: Chris Ware | Category: comunicazione visiva |

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 3 e 4  Il centro della prima doppia pagina Ogni volta che torno a guardare questa breve storia a fumetti realizzata da Chris Ware faccio delle piccole scoperte, che mi aiutano a capire i motivi sia della qualità del suo lavoro che quelli dell’effetto gelato che mi trasmette. Le ossessioni produttive di Ware stanno un po’ diventando oggetto delle mie ossessioni, come si può già vedere in questi post. In quello più recente mi ero soffermato sulla struttura complessiva della pagina e sulla costruzione di un effetto quasi mondrianiano attraverso la distribuzione delle vignette e delle linee bianche che le separano. Ora, tornando a osservare queste pagine mi cade l’occhio su un gioco di diagonali, contenuto nelle vignette, che costruisce un interessante contrasto con l’architettura ortogonale complessiva.

Il centro della seconda doppia pagina Se guardiamo le due doppie pagine, possiamo osservare che ciascuna è organizzata attorno a una vignetta centrale, che rappresenta la stanza vuota della protagonista. Le due vignette sono quasi uguali (le riporto qui a fianco), differendo solo nella collocazione temporale diurna o notturna (e nella presenza/assenza di un pezzo di corrimano). Sono caratterizzate entrambe dalla presenza di una linea spezzata che va dal basso a sinistra verso l’alto a destra e separa il pavimento nero dal resto dell’immagine. Si noti che gli angoli di questa spezzata sono tutti uguali, secondo una regola di costruzione assonometrica (e dunque non prospettica), che però non comprenderebbe la diagonale delle scale. Ma pure la seconda spezzata, che separa, in alto, il soffitto dalle pareti, mostra le medesime angolazioni, anche se invertite in due linee diagonali su tre. Qui, tuttavia, non c’è nessuna regola di costruzione assonometrica che imponga questa scelta, che è dunque interamente arbitraria.

La diagonale Infine, se si traccia il prolungamento della prima diagonale a sinistra, questo va a cadere esattamente sulla diagonale del soffitto in alto a destra, rivelando l’accuratezza della costruzione. E si tratta di una costruzione importante: questa immagine si trova al centro delle due doppie pagine, perché la stanza rappresentata è a sua volta al centro del racconto, e ricorre ossessivamente nella sequenza narrativa.

Ma non ricorre solo l’immagine della stanza. È la linea spezzata stessa che la caratterizza a ricorrere, in tutto o in parte, con l’ossessione di quegli angoli sempre uguali. La ritroviamo persino nell’inclinazione della testa della protagonista appoggiata sul cuscino quando è a letto, e nei profili dei tetti delle case nelle immagini in esterno.

Già l’abbandono della prospettiva a vantaggio dell’assonometria rende freddo e geometrico l’universo di Ware, eliminando concettualmente la presenza di un punto di vista umano – ma poi, questa ricorrenza esasperata delle medesime angolazioni sembra riportare tutto quello che viene mostrato e raccontato a questa medesima logica inumana.

La prima doppia pagina senza le parti estranee alla linea principale Mi sono divertito qui a fianco a togliere dalle doppie pagine le vignette che non riguardano la situazione stanza. Ci si accorge bene, da queste immagini, che persino la distribuzione delle vignette che hanno per oggetto la stanza da letto segue un’organizzazione diagonale, più accennata nella prima doppia pagina e più spiccata nella seconda. Ma ci si accorge anche – eliminando le altre vignette – che c’è una logica moltro stringente nei colori: ai grigi della stanza si aggiungono un azzurro e un ocra (rosso).

La seconda doppia pagina senza le parti estranee alla linea principale Se ora torniamo alle pagine vere riportate in alto, ci possiamo accorgere che le vignette qui mancanti sono costruite esattamente su questa coppia di colori, con appena un po’ di verde quando sono in scena i genitori. Insomma, nella monotonia della vita della protagonista, anche la ricorrenza inesorabile dei colori contribuisce a costruire l’impressione che non ci sia via di fuga, se non nella rassegnazione. L’ossessività della costruzione rinvia alla natura ossessiva e ricorsiva del vivere – o almeno alla visione che ne vuole esprimere Ware: gli stessi angoli, gli stessi colori dappertutto, senza scampo.

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2  Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 3 e 4 Ho già avuto occasione di mostrare queste due figure (in un post su Chris Ware il freddo e Paolo Bacilieri il caldo) ma ci voglio tornare sopra, perché c’è altro da dire. Siccome in questi giorni in questo blog e altrove si parla di sinsemia, nel momento in cui mi sono ricapitate sotto gli occhi mi sono accordo che c’è altro da dire, che riguarda proprio l’organizzazione delle parole e delle immagini nello spazio.

L’effetto di comunicazione raggelata e un po’ straniata che questa breve storia trasmette dipende anche da questa organizzazione grafica. Per esempio, coerentemente con lo stile grafico e il tipo di racconto, non sono presenti qui rumori spettacolarizzati – che indubbiamente darebbero movimento a questo universo invece tutto trattenuto. Sono però presenti alcune scritte esterne alle vignette, in posizioni di didascalia, di formato più grande, e in due casi di formato molto grande: “NOW,” nella prima doppia pagina, “BUT” nella seconda. Narrativamente, queste scritte si collegano con il testo che segue, ma graficamente si impongono subito nella visione della pagina, e l’impatto grafico è confermato dal loro essere particelle dal valore introduttivo-congiuntivo-avversativo; “ora” e “ma”.

Si impongono anche perché sono le uniche forme alfabetiche grandi in mezzo ai riquadri di immagini, ma gli stessi riquadri di immagini sono accostati secondo una logica visiva che si impone immediatamente allo sguardo, ancora prima e indipendentemente da leggere la storia. Questo è rafforzato anche dal gioco dei colori, che sono all’incirca omogenei per aree, o gruppi di vignette: specialmente i gruppi di vignette piccolissime sono, infatti, particolarmente coerenti dal punto di vista cromatico, a rafforzarne l’unitarietà. Ma è rafforzato anche dall’esplicito lasciare degli spazi bianchi, i quali non hanno, di per sé, un valore narrativo.

Complessivamente, dunque, ciascuna doppia pagina appare graficamente piuttosto mossa, ma anche in una situazione di complessivo equilibrio grafico (rafforzato dalla presenza di una vignetta esattamente centrale), che non sembra alludere in nessun modo alla tradizionale sequenzialità delle vignette. Naturalmente, poiché sappiamo che si tratta di un fumetto, la sequenzialità viene ugualmente attesa, e quindi cercata e ricostruita. Ma a prima vista, o se non sapessimo di dover cercare una sequenzialità, ogni doppia pagina appare come una sorta di collage geometrico di grande stile – una specie di Mondrian dove alle linee nere dei dipinti corrispondono qui gli spazi bianchi tra le vignette, e le vignette stesse alle aree di colori piatti.

Sappiamo che la costruzione ortogonale di Mondrian era studiata apposta per escludere qualsiasi senso di dinamicità o di scorrimento del tempo nelle sue immagini. Chris Ware ne fa uso allo stesso modo, ma all’interno del paradosso di stare invece proprio raccontando.

Ci troviamo quindi in una condizione di percezione ambivalente: visivamente il tempo è fermo, raggelato, non c’è; mentre narrativamente esso non fa altro che scorrere da una vignetta all’altra, e qua e là ci sono addirittura dei vettori che ne indicano il trascorrere (come la lunga fila di spermatozoi nella prima doppia pagina).

L’effetto di gelo che Ware mi produce è probabilmente proprio dovuto a questa duplicità: il tempo scorre, ma tutto viene costruito graficamente come se non scorresse. La pagina è costruita così magistralmente per blocchi ortogonali, che sembra fatta per essere soltanto ammirata nel suo complesso. Persino le grandi parole verticali giocano lo stesso ruolo ambiguo: mentre rafforzano visivamente la staticità della costruzione, evocano nel proprio contenuto lo scorrere del tempo.

Chris Ware non può (e naturalmente non vuole) eliminare la lettura, ma fa di tutto per relegarla il più in là possibile, il più possibile in secondo piano. Quando ci si arriva, alla lettura narrativa delle immagini, il senso di eterna immobilità delle cose si trova già dentro chi guarda queste pagine, e il mood in cui siamo entrati è quello con cui leggiamo la storia.

Con queste premesse grafiche, diventerebbero tragiche persino le avventure di Mickey Mouse, se alla Disney le avessero mai impaginate così. Ma anche Chris Ware ha avuto il suo topo.

Chris Ware, Jimmy Corrigan Le osservazioni di Thierry Groensteen sono spesso preziose, e lo sono, almeno per me, perché mi stimolano ulteriori riflessioni. È stato proprio Groensteen ha farmi capire (al suo intervento al convegno La linea inquieta, 2004, poi raccolto nel volume omonimo da me curato) la natura del tragico nel fumetto, e in particolare la natura tragica dei fumetti di Ware. Ora, trovo sul blog Conversazioni sul fumetto la traduzione di un intervento di Groensteen ancora su Ware, sul tema della ripetizione e del cambio temporale.

Groensteen fa notare come in diversi casi nelle graphic novel di Ware i personaggi si assomiglino in maniera imbarazzante, specie se padri e figli. Sotto gli occhi di tutti è poi il suo frequente procedimento narrativo, consistente nel riprodurre un identico frammento di mondo (una stanza, una lampada, un’azione…) nella diversità della sua evoluzione storica, così che l’identità di visione enfatizzi le differenze, impossibili da non notare.

Ma se l’enfatizzazione delle differenza spiega (almeno in parte) la ripetizione degli ambienti e degli oggetti nel tempo, non spiega però la ripetizione dei volti tra personaggi diversi – come un padre e un figlio. In altre parole, Ware non è semplicemente un freddo minimalista.

Una risposta più convincente sta secondo me proprio in quella natura tragica di Ware che il medesimo Groensteen ha messo in evidenza nell’intervento del 2004. Io credo che la ripetizione sia un elemento chiave proprio di questa tragicità.

La tragedia dei personaggi di Ware non sta in una vita piena di dolore, bensì in un’incapacità a conquistare una vera differenza, un’incapacità a cambiare davvero la propria vita. Di questa incapacità, la ripetizione è il simbolo più immediatamente e ossessivamente evidente: le variazioni minime che l’identità delle inquadrature mette in evidenza sono infatti messe in evidenza proprio come variazioni minime, per nulla e in nessun caso sostanziali. Persino il nostro destino è dunque quello di riprodurre il destino di nostro padre, come se nulla mai potesse cambiare!

La tragedia sta dunque nella quotidianità stessa, nella ripetizione dei gesti, nel non poter sfuggire al ripetersi dell’identico. Ware è grandioso nel descrivere questo tipo di sentimenti – ma il mondo visto attraverso di lui è inevitabilmente gelido, distaccato, spogliato di emozioni: anche quelle che vengono di fatto raccontate finiscono per perdere il proprio valore, annullato dalla tragedia della ripetizione.

Chris Ware, da Quimby the Mouse

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2  Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 3 e 4 Tempi di Chris Ware. Tra poco, a Roma, anche giorni di Chris Ware. Sottile, acuto, innovatore, tragico (secondo l’analisi che ne fece Thierry Groensteen a Bologna nel 2004, interrogandosi proprio sul valore del tragico nel fumetto).

Non so quanto ci sia da dar credito alle sue stesse parole, secondo le quali lui non avrebbe tratto nessuna particolare ispirazione dai fumetti pubblicati dopo gli anni Trenta. Certo l’ombra di McCay è quella che aleggia più vivamente sui suoi lavori, anche se altrettanto vivamente mediata da quella di Frank King. Ma credo che, con un pizzico di snobismo, Ware si voglia soprattutto mantenere distaccato dagli universi avventurosi e superomistici che hanno imperversato negli USA dopo gli anni Trenta. Difficilmente si sarebbe verificata altrimenti la convergenza con quella costola particolare dell’underground che è stata la rivista di Art Spiegelman, Raw.

E d’altra parte l’underground stesso in generale, a partire da Crumb, si rifà a quei medesimi anni, e il mondo specifico di Raw non fa eccezione. Un mondo in cui i primi interventi di Ware si inseriscono in piena armonia.

Forse, è proprio questo pizzico di snobismo a impedire a Ware di essere ancora più bravo di quello che è. Mettiamo subito in chiaro che Ware è un narratore di grande qualità, che racconta storie originali dove dimostra un’estrema sensibilità, e che ha un modo ugualmente originale di affrontare la dimensione visiva – anzi, nello specifico, grafica (e una volta tanto l’italiano grafico traduce davvero l’inglese graphic, nonostante le differenze di senso non così trascurabili tra i due). Insomma: è fuori discussione che il suo posto di rilievo nella storia del fumetto Chris Ware ce lo debba avere.

Detto questo, va detto anche il resto.

Chris Ware è un autore gelido. Certo, so benissimo che questa sensazione di controllo intellettuale, enfatizzato dalla parcellizzazione del discorso in percorsi visivi inconsueti che l’occhio è obbligato a seguire, esasperato dalla riduzione di tutte le forme a semplicità geometriche, perentoriamente sancito dalla ripetizione ossessiva di forme che già richiamano a loro volta altre forme circostanti… so benissimo che tutto questo è un espediente narrativo, e che la gabbia dell’ossessività testuale rende magnificamente le ossessioni delle vite raccontate. Di questa poetica (tragica) del controllo Ware è davvero il maestro, e ha davvero inventato nuovi modi per esprimere il senso di una vita tenuta in ostaggio dai vincoli sociali…

Però, mamma mia! che freddo! E come sono piccoli quei disegni in cui devo infilarmi anima e corpo, per sentire quella medesima oppressione che vivono i suoi personaggi, per sentirmi io stesso melanconico, ossessivo, devastato. E pure l’ironia, che certo a Ware non manca, è ugualmente nera, priva di speranza, gelata, glaciale.

Solo in apparenza i procedimenti di Paolo Bacilieri (che è pure figlio di quel medesimo underground, se pur di qua dall’oceano, e mediato da Pazienza) assomigliano a quelli di Chris Ware. In Bacilieri, potremmo dire, anche se il mondo è ugualmente brutto e tragico, è proprio l’ironia che ci salva, che ci scalda, che ci produce la risata o il sorriso.

Anche Bacilieri è (per dirla con Spiegelman) un damned intellectual, e probabilmente non meno di Ware. Però non mi viene mai freddo, a leggere i suoi fumetti arzigogolati.

Paolo Bacilieri - La magnifica desolazione, 2007

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti