Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos

Daniele Barbieri

Analizzare un testo letterario, o un testo artistico in generale, non può mirare a mettere in luce una verità del testo, nemmeno in termini di struttura semantica profonda – come invece l’analisi può (e dovrebbe) forse fare nella misura in cui il testo in oggetto ha un qualche tipo di finalità persuasiva. Ovviamente anche un testo letterario può avere una finalità persuasiva, e l’arte non è del tutto estranea alla propaganda ideologica. Tuttavia, nella misura in cui il testo fosse analizzato in termini di verità, o di significato profondo, non lo staremmo trattando davvero come testo artistico, limitandolo alla sua componente persuasiva. Una simile analisi di un testo letterario non sarebbe comunque inutile. Sarebbe piuttosto semplicemente parziale, la messa in luce di uno dei possibili percorsi di lettura, un passo certamente significativo, purché lo si intenda come un passo all’interno di un percorso, e non come una meta.

L’analisi che presenterò in queste pagine parte dall’assunto che un testo artistico non può essere risolto in nessuna delle sue letture, perché lo specifico del testo artistico è quella di stimolare sempre ulteriori letture – ciascuna delle quali andrebbe, eventualmente, sottoposta a nuova analisi. Non per questo l’analisi è priva di utilità: ogni lettura che del testo artistico si dà è una piccola comprensione del mondo, e uno stimolo per ulteriori letture dello stesso testo e anche di altri. Un’analisi semiotica non è, in questi termini, che una lettura particolarmente attenta e metodologicamente supportata, che permette di estrapolare aspetti che facilmente resterebbero altrimenti nell’ombra. Non c’è una pretesa di verità dell’analisi, bensì una di utilità, poiché anche là ove il lettore arrivasse a contestare tutte le osservazioni uscite dall’analisi, questo sarebbe già un successo in termini di fertilità ermeneutica – e quindi un favore fatto al testo artistico.

Ho scelto come oggetto dell’analisi un testo poetico del 2007, la sezione iniziale di un poemetto di Andrea Raos, Le api migratori. Ho scelto volutamente un testo contemporaneo, non canonizzato, il cui valore è riconosciuto (oltre che da me, evidentemente) da una cerchia relativamente ristretta di addetti ai lavori, come succede normalmente ormai per la poesia in Italia. In questo modo, oltre a valorizzare implicitamente e meritatamente il lavoro di Raos, questa analisi mira a presentarsi come esemplare prima di tutto in quanto analisi, e non come proposta di rilettura di un testo classico.

Quello a cui l’analisi mira è la descrizione di un percorso di fruizione da parte del lettore, un percorso esperienziale fatto di sintonizzazioni e prese di distanza, di tensioni e risoluzioni…

Prosegue su Il Sileno, vol.3 n 2 (dicembre 2016), anzi esattamente qui.

8 Settembre 2014 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Davvero particolare questo mondo della poesia! Scriverò qualche parola qui sotto su un bel libretto che ho tra le mani, ma poiché è uscito ben 4 anni fa, anche ammesso che questo mio scritto abbia lettori, questo non sposterà di nulla (o quasi, con molta fortuna) la sorte editoriale del prodotto in oggetto. Dopo quattro anni (ma anche molto prima) un libro di poesia editorialmente non esiste più: è irreperibile, dimenticato, introvabile. Se siete molto fortunati una biblioteca illuminata lo possiede, e potrete avervi accesso. A volte qualcosa viene riproposto sul Web…

In questo mondo, la logica della recensione è diversa; l’universo del commercio, a cui la recensione è funzionale, tocca solo tangenzialmente la poesia. Non che non serva, la recensione; aiuta comunque l’autore a considerarsi tale; contribuisce al dibattito complessivo; se tempestiva, fa magari pure vendere qualcosa. Ma forse non dovremmo nemmeno chiamarla così. D’altra parte, a me non piace fare recensioni, con gli obblighi impliciti che questo fare comporta. Dove posso, nella misura in cui posso, scrivo di quello che mi passa sotto gli occhi e mi colpisce, e solo quando ho qualcosa da dire in merito. Vorrei che il mio discorso avesse un qualche interesse anche a prescindere dal libro di cui sto parlando.

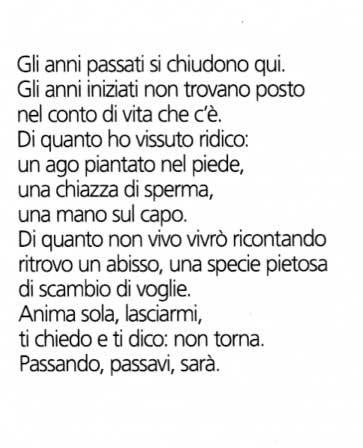

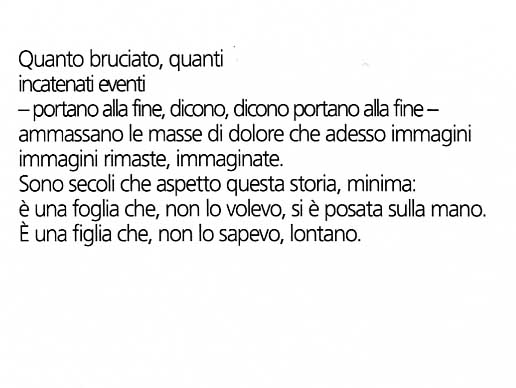

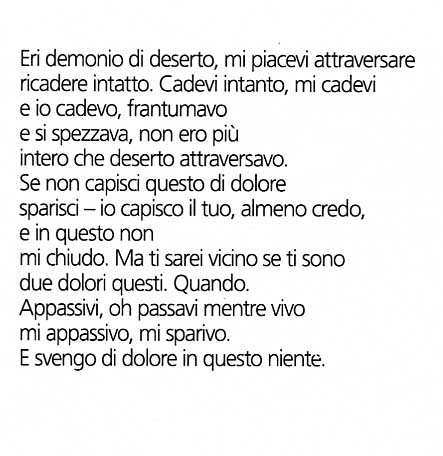

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 Il libretto era in casa da tempo. Era finito in un luogo irregolare perché prima di metterlo in un posto che fosse definitivamente suo volevo scriverne qualcosa. E il tempo è passato e l’oggetto è stato dimenticato, fino all’evento casuale che me lo ha rimesso in mano.

Ci sono stato, io, nello Chott el-Jerid. È il deserto più deserto che si possa immaginare, fatto di sale anziché di sabbia, il luogo più arido e doloroso al mondo, dai colori più incredibili, un fantastico correlativo oggettivo del male, della innaturalità e della morte, così morto e perfetto da prestarsi a essere metafora della tecnica estrema, della condanna a cui è destinato il mondo quando si oltrepassano i limiti.

Prose poetiche e poesie di Andrea Raos (poche, il libretto ha 24 pagine in tutto) fanno i conti con questa durezza, con questa torrida freddezza. La riproducono con figure ugualmente dure, ugualmente straniate. I cani appaiono solo alla fine, negli ultimi testi, per essere protagonisti (passivi) di un massacro, esso stesso visto da lontano e da freddo, raccontato con distacco e quasi con meraviglia.

Qui, la meraviglia non manca. Viene costruita direttamente anche nella dimensione fonetica, attraverso il gioco delle allitterazioni e delle paronomasie, a loro volta giustificate dalla frequenza delle ripetizioni, degli elenchi. In certi momenti il soggetto non può fare altro che contemplare, ed elencare: non giudica mai, registra, al massimo riproduce con altri mezzi.

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 In vari luoghi, come qui sopra, fa capolino la tradizione. È un eco, a sua volta in parte frantumato, ma gli endecasillabi, specie quello conclusivo qui sopra, si fanno sentire. Non si può fare a meno di ricondurlo al dantesco “e caddi come corpo morto cade”, anche perché la sequenza di allitterazioni a cui questo verso fa seguito è ben degna di quella dantesca; e il cadere stesso, persino come parola specifica, è abbondantemente presente nei primi versi di questo componimento. Dante sviene per il dolore a sentire il racconto di Francesca da Rimini. Qui il dolore è il dolore del deserto, e di chi nel deserto si trova, esperienza totale del male e quasi dell’impossibile.

Meraviglia, dolore, frantumi, distaccata contemplazione, e azione diretta, ma senza contraddizione, come nei sogni. Al massacro finale dei cani (dolore, frantumi, morte) si arriva per una progressione naturale, come un elenco i cui termini siano progressivamente più forti, e non c’è uscita. Raos mi riporta nello Chott el-Jerid e mi butta nella sofferenza, senza retorica, senza compiacimento, quasi meravigliandosi, piuttosto, di quello che gli sta attorno, quasi danzando, come avrebbe voluto Nietzsche. Una bellezza dell’orrore che non si basa sul gusto dell’orrido, ma sulla necessità di parlare del male, e sul saperlo fare con meravigliata, consapevole delicatezza.

21 Novembre 2012 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Fuori dal laboratorio.

La terra esplodeva, ancora una volta. Sono milioni di millenni

in piena, per completa frantumazione

si riversano per terra – esplode, esplosa:

“nella dolcezza, nell’amore,

né la dolcezza né l’amore

stanno – non sopporta più niente,

la vita, non sopporta niente”

“venite, attraversiamo” – traversando

“volo d’animali,

l’immenso il più disteso

non ho mai visto un altro fiume” – con l’amore

come l’acqua, com’è acqua,

colma di leggera, come fuga

a malapena, a stento volo, che non vuole,

che non prende il volo. Sprofondano dentro la terra,

cascate di roccia che la roccia, voragine che dentro la voragine,

da quella stretta che, dentro, alleva,

morso dalla morsa della pietra:

“trasvolando che sento, che cadrò”.

La roccia si solleva, esplode il suolo,

si fa lava, bolle, folle:

è trasvolando che cadendo, sciame dopo sciame,

tutto passa.

Ed ora che passato

passava tutto, intero, per intero,

e su ciò che diventa, si avventa:

l’orso piccolo strappato, che confuso, dalla madre,

alla madre, ombra,

l’orso da poco nato che spaventa

ancora il mondo (che da adulti rende muti senza spaventare, è lì e

basta, è cosa che succede, uccide),

che zampetta e uggiola un po’ debole, un po’ mite – è via

dalla madre

ombra, d’ombra

“ti ho sognata ma eri già morta,

ti ho sognata ma non eri niente, un agitare

di follicoli, estinzioni, di parentesi”

cosa, oh cosa di sangue e di niente, ad annerire ora,

cosa significa restare in vita?

che cosa strazia ora questa

mano, mano che non tiene? questa gola?

capivi che ne usciva suono, nel frastuono,

non perché la vibrazione arriva,

non vedi il battere

e ribattere laringe, strepito –

è il corpo intero che si chiude esplode,

ricontrae, riesplode, nel riaccelerare che il respiro,

per respirare, spira, che i polmoni,

nel vibrare, emettono, riemettere

con tutta la carne che li chiude

mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)

e nuovamente, intanto,

affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti

– l’orso piccolo, già morto, muore ancora,

cosa nasce?

l’ape pazza che attraversa, il corpo,

cosa non nasce?

sono soli, ora, il vuoto, accerchia l’erba,

verso cui, già piega, verso dove

la terra serba il pianto che le spetta,

cosa nasce e non nasce?

allontana, l’allontanarsi altrove, il numero

di api-sciame, innumerevole –

cosa né nasce né non nasce?

“Non posso, pure, non passare, vero?”

È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo. È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo.

Per chi li conosce, non è difficile sentire in questi versi gli echi degli oggetti violenti e crudi di Antonio Porta, o delle paronomasie di Giuliano Mesa. Da loro Raos ha indubbiamente ricavato molto. Ma quella lingua e quegli oggetti sono qui gli elementi per costruire questa sorta di vortice, questa quasi ronzante ripetizione di frammenti e di suoni in cui gli eventi si incastonano quasi per caso, quasi confusi, come percepiti attraverso una percezione che non è la nostra, una percezione collettiva di queste api, o di questi api.

Quest’effetto di frantumazione, di complessità, molteplicità percettiva si ottiene attraverso la sintassi spezzata dall’abbondanza delle virgole e degli a capo, con il discorso che salta da un tema all’altro, e poi ritorna, riprende, si interrompe per lasciare riprendere un altro tema – e in questo succedersi di percezioni differenti si ripetono invece i suoni, con rime, assonanze, allitterazioni, paronomasie, bisticci: “milioni di millenni”, “Esplode, esplosa”, “nella dolcezza, nell’amore,/né la dolcezza né l’amore”, “attraversiamo – traversando”, “Come l’acqua, com’è acqua, /colma di leggera, come fuga”, “a stento volo, che non vuole,/che non prende il volo”, “morso dalla morsa della pietra”, “si fa lava, bolle, folle”, “tutto passa./Ed ora che passato/passava tutto, intero, per intero,/e su ciò che diventa, si avventa”…

E poi, l’uccisione del piccolo orso che si trova al centro di questo frammento non è detta ma quasi vissuta da dentro (con tutta la carne che li chiude/mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)/e nuovamente, intanto,/affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti) (li, al maschile, può riferirsi agli api, spessi qui declinati al maschile), in un continuo straniamento che non può (né vuole) tuttavia, essere totale. Il punto di vista umano riemerge a sua volta a tratti, ora identificandosi con quello degli api ora contrapponendovisi, con l’effetto di una sorta di polifonia – la quale a sua volta alimenta la sensazione di molteplicità, di plurivocità dello sciame.

È una sorta di grande epica, quella che Raos costruisce in queste pagine, ma un’epica del male inconsapevole, dall’arma/arnia sfuggita al controllo umano, eppure cantata dall’uomo (da lui, da noi) – una distopia con sfumature apocalittiche in cui ci si trova immersi dalla parte dell’orrore stesso, e in cui la consapevolezza umana si mescola e si contamina con l’inconsapevolezza della natura deviata distruttrice. Leggendo, non si può che essere, insieme, l’una e l’altra cosa. Si vive un male che non è male perché per noi è semplicemente natura, ma che è insieme anche evidentemente male perché non possiamo mai essere api sino in fondo.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

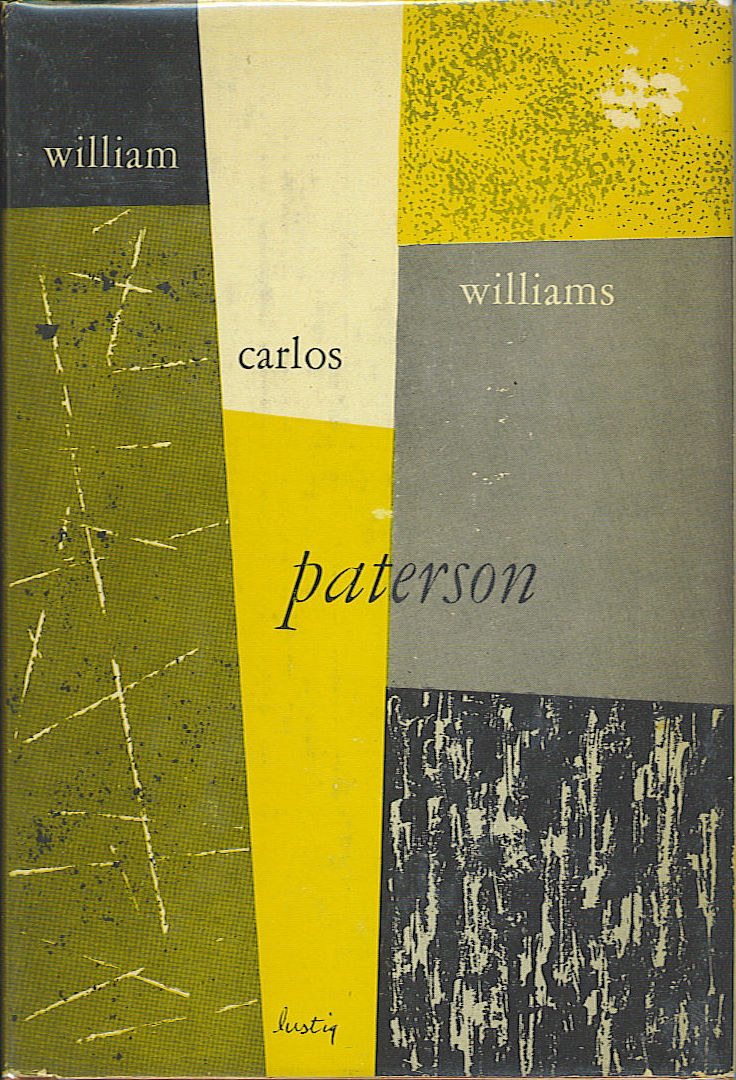

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Il percorso e le api. Analisi di un segmento poetico di Andrea Raos

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti