3 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, audiovisivo, cinema, comunicazione visiva, Fredric Wertham, fumetto, guardare, guardare e leggere, leggere, narrazione per immagini, nascita del fumetto, oralità, radio, Richard Felton Outcault, sistemi di scrittura, televisione, Web e multimedia, Youtube | Category: comunicazione visiva, fumetto, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Mi sa che stiamo discutendo un po’ del sesso degli angeli. Siamo d’accordo sull’importanza della narrazione per immagini dell’Ottocento, sul fatto che Outcault non ha inventato niente o quasi (ma ha usato lo strumento comunicativo giusto al momento e nel contesto giusto), sul fatto che non è possibile se non arbitrariamente decidere quale sia l’occasione d’origine del fumetto.

A questo punto l’unico punto di divergenza nella polemica sta proprio attorno all’espressione fumetto. Ma l’ambiguità su quando iniziare ad applicare questo nome corrisponde a un’ambiguità nel termine stesso. In verità, se stessimo alla lettera, poiché la parola fumetto fa riferimento alla fatidica nuvoletta, non ne dovremmo parlare prima che compaia – e questo taglierebbe fuori tutto quello che succede in Italia per un sacco di anni. Ma una simile, drastica, scelta sarebbe stupida, e valida solo per l’italiano: né comics, né bande dessinée, né historietas pongono un problema analogo. Anzi, di cose comiche, di strisce disegnate e di storielle ne esistevano tranquillamente assai prima del 1896.

Insomma, non se ne esce più. Il tempo speso nel dibattito non è comunque tempo perso perché ci costringe ad approfondire le nostre posizioni. Però a un certo punto i dibattiti sul sesso degli angeli (tipica questione indecidibile, perché qualsiasi posizione si prenda è ragionevole anche quella opposta) stancano. La mia proposta è di parlare della storia della narrazione per immagini, e poi ciascuno deciderà per sé da quale momento storico in poi utilizzare la parola fumetto – tenendo comunque ben presente che sostenere che Ally Sloper non è ancora un fumetto non significa sostenere che è irrilevante per la storia del fumetto.

Marco Graziosi mi segnala che Ally Sloper non era destinato all’infanzia, ma a un pubblico popolare, che non escludeva quello infantile: la stessa situazione di Yellow Kid, dunque. Graziosi segnala anche che probabilmente il suo successo è stato un po’ sopravvalutato e che c’era anche altro a costruire le ragioni del successo delle riviste su cui compariva. Sulla prima osservazione, ho controllato: ha ragione. Anche se poi il modello è quello su cui si sviluppano le riviste per ragazzi britanniche del periodo (cfr. Alan and Laurel Clark, Comics. An Illustrated History, London, Green Wood, 1991). Sulla seconda non so, non ho informazioni; però è credibile che al successo di una rivista contribuiscano molti elementi, e non solo quelli che fanno piacere a noi.

Resta il fatto che Ally Sloper presumibilmete contribuiva, e non in maniera marginale, altrimenti nessun editore avrebbe usato il nome della serie per fondare una nuova rivista.

Quello che mi colpisce, di tutta la faccenda, è che il periodo di cui stiamo parlando, cioè la seconda metà dell’Ottocento, è anche il periodo di diffusione della stampa popolare – cosa che coincide con il diffondersi dell’alfabetizzazione anche alle classi meno abbienti. Tipicamente, si giustifica l’uso delle immagini a scopo narrativo in questo contesto attraverso il fatto che sarebbero più facili e più immediate per un simile pubblico, ancora non pienamente alfabetizzato; e comunque sensibile alle trattazioni umoristiche, leggere, assai più che a quelle drammatiche.

Non voglio mettere in discussione questa idea, che mi sembra sostanzialmente corretta. Però c’è lo stesso qualcosa che non mi torna del tutto. Cerchiamo di chiarire i termini della questione.

Una popolazione non alfabetizzata è una popolazione abituata a una comunicazione (e a una narrazione) orale, nella quale – come è ovvio nell’oralità – sono naturalmente presenti intonazioni espressive e atteggiamenti teatrali del narratore. In questo senso la narrazione per immagini non fa che riproporre una situazione che si avvicina un poco a questa, a un pubblico che è alfabetizzato da troppo poco tempo per aver già perso questa consuetudine. L’uso della caricatura nel disegno corrisponde perciò graficamente alle smorfie e alle mimiche del narratore, e magari funge anche da sostituto per le intonazioni espressive della voce, che la scrittura inevitabilmente perde.

E però, nel passaggio dalla dimensione sonoro/performativa del racconto orale alla dimensione scritto/disegnata del racconto per immagini si consuma comunque una trasformazione cruciale. Intanto c’è il passaggio da qualcosa che scorre a qualcosa che sta; ovvero da qualcosa che c’è solo in quel momento e poi mai più (e anche una ri-esecuzione non è detto che sia ugualmente efficace) a qualcosa che è ripercorribile con lo sguardo ogni volta che si vuole.

Non è un fattore da poco: è la differenza tra stare dentro a un flusso, ovvero vivere un’esperienza immersiva in un contesto di cui si è parte, e stare di fronte a una scena, ovvero essere testimone di una presenza che non ci coinvolge direttamente, se non perché condividiamo spazi contigui. La prima situazione, estremizzando un poco, è quella emotivamente coinvolgente del rito; la seconda è quella distaccata dell’osservatore scientifico.

Così, Ally Sloper & c. sono (volutamente o meno) i fattori di una trasformazione culturale, per cui la contemplazione distaccata, tipica delle classi alte e acculturate, si trasmette anche a quelle basse ed emergenti. Poco importa che si tratti di comunicazione visiva: il gap davvero grosso non sta tra guardare e leggere, ma tra guardare/leggere e udire/partecipare. La comunicazione visiva è già in qualche modo scrittura, e anche se si tratta di una scrittura che mantiene molte caratteristiche dell’oralità, il salto è già fatto.

Certo, possiamo considerare preferibile la situazione orale/partecipativa. È sicuramente molto più gustosa: non ci sono dubbi – credo – per nessuno. Ma una società complessa come la nostra (e già nell’Ottocento era così) la rende pericolosa perché troppo facilmente sfruttabile da chi la sappia controllare. L’educazione alla lettura (anche attraverso il visivo) è perciò educazione al controllo e alla democrazia: guardare e leggere permettono di riflettere, anche se (o forse proprio perché) il trasporto emotivo difficilmente è comparabile a quello di una situazione udita/vissuta.

In questi termini, allora, il vero passo all’indietro nasce con due invenzioni, visto che sia quella di Marconi che quella dei Lumière permettono un imprevedibile ripresentarsi dell’oralità. Solo che nella radio e nel cinema (o, meglio ancora, nella televisione di qualche decennio dopo) l’oralità viene messa in gioco senza che possa mantenere le sue antiche prerogative di compresenza e interattività. Il nuovo rito, insomma, è un rito frontale, da spettatore, proprio come quello del leggere e del guardare, salvo che di fronte c’è un flusso, che richiede di immergersi e di partecipare, ma senza poter interagire.

L’oralità ritorna dunque prepotentemente in gioco, ma spogliata della possibilità di interagire. Lo spettatore guarda, come il lettore di fumetti, ma è lo spettacolo a controllare lui e non viceversa; e il suono lo invade, come nell’oralità tradizionale, ma senza possibilità di replica.

In barba a tutti i Fredric Wertham, non era certo il fumetto a corrompere i giovani. E anche se forse non tutti i fumetti potevano dichiararsi innocenti, di sicuro c’era già stato un Goebbels e ci sarebbe stato poi un Berlusconi: e il loro potere non è passato attraverso la mediazione della carta.

Il nuovo Ally Sloper si chiama Web. Mentre radio e TV ci danno l’esperienza immersiva senza l’interazione, il Web ci propone l’interazione di fronte a un nuovo tipo di carta, e comunque guardando e leggendo. Persino l’audiovisivo, sulle pagine di Youtube, si trova immerso in una situazione di lettura, e assume alcune delle caratteristiche dell’immagine statica.

Il Web forse ci toglie ancora un po’ di magia ed emotività immersiva in più, ma ci dà anche qualche ulteriore strumento contro chi usa quella magia ed emotività per i propri scopi. Credo che i (proto-)fumetti dell’Ottocento andassero nella medesima direzione.

2 Marzo 2010 | Tags: poesia | Category: poesia | Quando ho dato inizio a questo blog – in realtà pochi giorni fa – pensavo di pubblicare su queste pagine anche delle prove di poesia. Nel momento in cui ci ho provato, mi sono accorto però che sembravano dei cavoli a merenda. Il tono di riflessione, magari un po’ polemica, di questi post non si accorda molto con il tono meditativo e ritmico di un testo poetico.

Allora ho deciso di fare un altro blog, e siccome il me che scrive poesie è magari un po’ diverso da quello che discetta di fumetti e musica e comunicazione visiva, e anche di poesia, l’ho chiamato “Ancora un altro me”. L’indirizzo è dunque http://ancoraunaltrome.wordpress.com.

A quello vi rimando. Su questo continueranno ad apparire anche le riflessioni teoriche sulla poesia; magari qualche volta su quegli stessi testi.

Buona lettura.

2 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Caran d'Ache, cinema, comunicazione visiva, fumetto, narrazione per immagini, nascita del fumetto, Richard Felton Outcault, Wilhelm Busch, Yellow Kid | Category: comunicazione visiva, fumetto | Rinvio al post immediatamente precedente per i termini della polemica (e ovviamente al post di Stefanelli che ha iniziato il tutto).

Ally Sloper, dalla voce di Wikipedia Parliamo di Ally Sloper. Già nel 1884 (ovvero 12 anni prima di quel mitico 1896) aveva un successo tale in Gran Bretagna, da permettergli di apparire su una rivista dedicata (Ally Sloper’s Half Holiday). Ma era, non dimentichiamolo, una rivista per l’infanzia, e ancora per l’infanzia lavorava Wilhelm Busch. Le cose sono diverse per Caran d’Ache, ma questo non impedisce anche alla tradizione francese di essere prima di tutto rivolta ai ragazzi.

Da questo punto di vista, in Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania le cose avvengono all’incirca allo stesso modo; e il pregiudizio che associa il fumetto ai bambini ha proprio questa origine.

Negli USA, quello che fanno Outcault e soci è rivolto sin dall’inizio a un pubblico adulto (pur strizzando l’occhio ai bambini). Questo una differenza la fa. E il cinema non ha niente a che fare con tutto questo, né di qua né di là dall’oceano: oltre a non essere ancora nato quando queste cose hanno inizio, prima di diventare un modello a cui una parte dei fumetti si ispira bisogna arrivare almeno agli anni Venti.

Che poi la narrazione per immagini dell’Ottocento sia un campo di grande interesse, è difficile dubitarne. Ma bisogna anche capire a chi si rivolge il discorso; altrimenti si rischia di confondere le esigenze di semplificazione richieste dai testi per ragazzi con esigenze di differente espressività. Presumibilmente entrambi questi tipi sono presenti nella narrazione per immagini dell’Ottocento; e certamente i testi per ragazzi sono più sensibili alle innovazioni sia perché meno sacralizzati dalla dignità artistica, sia perché rivolti a un pubblico che vive già un mondo diverso.

Ma allora, in questi termini, il 1896 diventa anche il momento in cui una certa narrazione per immagini esce definitivamente e sistematicamente dal ghetto (protetto ma chiuso) della produzione per l’infanzia: quello che in Europa accadrà solo molti, molti anni dopo. (E non contano i casi singoli: stiamo parlando di grande diffusione)

1 Marzo 2010 | Tags: Antonio Rubino, Caran d'Ache, cinema, comunicazione visiva, fumetto, Little Nemo, narrazione per immagini, nascita del fumetto, Richard Felton Outcault, Sergio Tofano, Winsor McCay, Yellow Kid | Category: comunicazione visiva, fumetto | Rispondo a Matteo Stefanelli che commenta il mio post del 26 febbraio (che a sua volta commentava il suo del 3 febbraio).

Direi che tra la situazione dell’origine del cinema e quella dell’origine del fumetto c’è una differenza cruciale, che cambia tutto il modo in cui si possono considerare le cose. Il cinema deve la sua esistenza a un’invenzione tecnica, quella dei fratelli Lumière. Prima non poteva proprio esistere, per banali ed evidenti ragioni tecniche. Non c’è dunque problema a posizionare l’origine del cinema. E tutto quello che è accaduto prima e che in qualche modo lo anticipa ne è chiaramente preistoria.

Ma il fumetto non si basa sostanzialmente su nessuna invenzione tecnica. Tutti gli elementi che lo costituiscono sono già comparsi prima che compaia Yellow Kid. È un poco come cercare di decidere quando nasce il jazz: il periodo lo sappiamo, ma qualsiasi anno di nascita preciso si possa proporre è facilmente e legittimamente contestabile. L’origine del jazz è un fatto sfumato.

A meno che non si possa decidere, con una certa dose di convenzionalità, un evento particolare e particolarmente importante che faccia da spartiacque. È ovvio che la vita di un cittadino romano non è cambiata gran che dopo quel fatidico 476 d.C., e non sono stati in molti ad accorgersi di quel venerdì 12 ottobre 1492: sono date simboliche, per le quali si è scelto un evento le cui conseguenze avrebbero poi, col tempo, mutato la storia.

Il 1895 o 1896 (a seconda che prendiamo la data di pubblicazione di Hogan’s Alley, oppure il momento in cui Outcault si mette a usare il balloon e la sequenza) è dunque una data simbolica. Poiché non possiamo adagiarci sulla sponda tranquilla di un’invenzione tecnica, la più turbinosa e discutibile subitanea diffusione di massa che avviene negli USA in quel momento può essere una buona data per posizionare lo spartiacque.

Non che in Francia e Inghilterra e Germania non fosse già successo niente: era successo un sacco di roba, lo sappiamo! Ma Caran d’Ache, poniamo, era davvero consapevole di stare utilizzando un linguaggio nuovo? Sapeva di essere bravo, quello sì. Ma in fondo non faceva che realizzare (moolto brillantemente) dei racconti illustrati che potevano fare a meno delle parole.

Io ho la sensazione che il successo industriale del fumetto negli USA, proprio perché così improvviso e dilagante, dia da subito la sensazione agli autori dell’epoca di avere per le mani qualcosa di nuovo. E magari si sbagliavano (perché gli Americani, di solito, non sono particolarmente colti, e amano pensare di aver inventato qualcosa di nuovo, in barba alla vecchia Europa), ma, anche sbagliandosi, si sbagliavano tutti insieme: e in questa (forse) illusione collettiva l’espressione comics è passata ad essere un sostantivo dall’aggettivo che era.

Se non ci fossero stati gli americani, gli eleganti autori europei avrebbero continuato – come già facevano – a realizzare raccontini per immagini senza balloon e senza invenzioni di messa in pagina: non avremmo cioè avuto McCay, per esempio. Di fatto, è proprio questo che è successo in Europa sino a tutti gli anni Venti; e solo le spinte innovative provenienti dall’America hanno cambiato la situazione.

Poi, Rubino e Tofano sono ugualmente dei maestri, e io li amo molto entrambi; ma non dimentichiamo che fine facevano le tavole di Little Nemo quando diventavano il Bubu del Corriere dei Piccoli! È un po’ come quando, studiando la preistoria, si scopre che c’erano regioni in cui si era già all’età del ferro, mentre altre, poco distanti, magari stavano ancora scoprendo il bronzo. Ecco, rispetto al fumetto è andata un po’ così: il bronzo l’abbiamo scoperto noi, e l’abbiamo insegnato agli americani, poi loro hanno capito come si faceva il ferro e noi no.

Per questo, finché qualcuno non mi propone uno spartiacque altrettanto forte, io continuo a metterlo lì, tra il 1895 e il (meglio) 1896. Non è cambiata molto la narrazione per immagini tra poco prima e poco dopo quel momento; ma senza quel momento non so se avremmo la narrazione a fumetti oggi.

Mi sto domandando qual è il mio modo di ascoltare la musica. Scorrendo un mio curriculum vitae, mi sono accorto infatti che la maggioranza delle mie pubblicazioni accademiche degli ultimi due anni ha come argomento proprio la musica, ed è stata prodotta per incontri di carattere musicologico – in almeno un caso co-organizzati da me. Eppure io non sono un musicologo, anche se, evidentemente, qualche competenza in materia ce l’ho. Dunque: perché e come ascolto la musica, io?

Sono un frequentatore (non assiduo, ma costante) di concerti, di musica di vario tipo, durante i quali l’ascolto è ovviamente attento e concentrato. Se non sono impegnato in attività intellettuali, ho spesso la musica come sottofondo. Ascolto sempre musica se viaggio in macchina. A volte ascolto musica per sentire un determinato pezzo, e in questo caso la fruizione è attenta; ma anche quando la musica mi fa da sfondo, può accadere che lo sfondo passi sul primo piano, e che la mia attenzione sia concentrata su di lei piuttosto che su quello che sto facendo. In macchina questo è una condizione normale (e per fortuna gli automatismi dell’automobilista mi hanno tenuto in vita sino ad oggi).

Ascoltare la musica con attenzione e concentrazione piena significa considerarla come una sorta di discorso – ovviamente differente da quello della parola, però comunque un discorso, ovvero una comunicazione che va da chi la produce a chi la riceve, trasmettendo un qualche contenuto (emotivo, informativo, narrativo…). Ma la musica non è nata per essere ascoltata. Questa affermazione potrà sembrare paradossale finché non riflettiamo sul fatto che prima della musica come cosa che si ascolta c’è stata la musica come occasione per ballare, come occasione per cantare insieme, come commento (accompagnamento) a una situazione (tipicamente cerimoniale, ma non solo). In tutti questi casi la musica non è una cosa che sta di fronte a noi per l’ascolto, ma qualcosa che viene vissuto da dentro, qualcosa che ci avvolge e di cui facciamo parte, ballandola, cantandola o vivendo il rito di cui essa è parte. Sino a qualche secolo fa questi tipi di fruizione costituivano la totalità dei modi di fruire la musica.

L’ascolto frontale, distaccato, è un’invenzione moderna. Possiamo, a essere generosi, risalire al Rinascimento, ma prima del Seicento in verità la pratica teatrale del concerto, in cui si va semplicemente ad ascoltare qualcuno che suona, non è affatto diffusa. E, naturalmente, anche quando si diffonde, non soppianta affatto le altre pratiche.

Inoltre, anche se il diffondersi dell’ascolto frontale permette il formarsi di uno specifico discorso musicale (ovvero la musica impara a trasmettere al suo ascoltatore un discorso, emotivo, informativo, narrativo ecc.), la musica non perde mai la sua natura coinvolgente, di esperienza immersiva. Di questo facciamo esperienza tutti facilmente quando, nell’ascoltare (frontalmente) un concerto, sentiamo il nostro piede che batte il tempo (ovvero balla), la nostra voce che interiormente riproduce l’andamento musicale (ovvero canta), e vediamo che il contesto in cui ci troviamo è trasformato dalla semplice presenza della musica.

Insomma, quello che credo è che anche la musica da concerto oggi (a qualsiasi genere appartenga) debba possedere sia la natura frontale che le permette di esprimere un discorso (e quindi di essere interessante anche per un ascolto concentrato) sia la natura immersiva che ci permette di partecipare al suo evento (e quindi di riconoscerci nella comunità – danzante, cantante, vivente – dei presenti). In questo senso, certamente la musica è parente stretta della poesia, che vive delle medesime componenti, anche se magari in diversa misura.

Qualche tempo fa, in una tra tante discussioni conviviali con Luca Francesconi, il discorso era andato sul rock, sul jazz e sulla musica colta contemporanea. Ricordo che a un certo punto Luca disse che se il rock ha uno spessore così (facendo il segno con due dita di uno spessore di qualche centimetro), allora il jazz ce l’ha così (e il segno rappresentava ora uno spessore del doppio o del triplo) e la musica contemporanea ce l’ha così (e ora le sue mani si allargavano ad abbracciare il massimo spessore possibile). Lo spessore in questione era quello che Francesconi definirebbe (credo) lo spessore semantico, ovvero la possibilità di trasmettere un discorso articolato e complesso.

Assumiamo che Francesconi avesse ragione, e che la musica colta contemporanea sia davvero in grado di trasmettere un discorso tanto più articolato e complesso di altri generi musicali (è un’assunzione facile da condividere, in sé). Questo comporta dunque una qualche superiorità della musica colta? Dal punto di vista della complessità senz’altro: è proprio questo il suo specifico! Ma davvero dovremmo essere tutti tifosi di Luciano Berio, e, per questo, disprezzare Miles Davis e i Beatles?

In altre parole: il fatto che esista della musica fatta per essere principalmente un discorso, lasciando decisamente in secondo piano gli elementi immersivi, dionisiaci, corali, ci deve indurre a disprezzare la musica in cui questi elementi rimangono forti? Rispondere positivamente a questa domanda vuol dire ritenere che il destino della musica debba essere quello di costituire discorsi (e in questo senso sembrano andare sia le famose conferenze di Anton Webern sull’esaurimento delle possibilità della musica tonale, sia gli scritti di Theodor Adorno sull’invecchiamento della musica contemporanea): in questa prospettiva saremo portati a vedere, come mi sembra che faccia lo stesso Francesconi, tutta la musica principalmente come discorso. E, certo, se accettiamo questo punto di vista, Francesconi ha ragione, non è possibile dagli torto.

Ma le mie consuetudini di ascolto (e io sono uno che ama sia Luciano Berio che Miles Davis che i Beatles, e anche la musica stessa di Francesconi) mi dicono che le cose non stanno così. Se la musica deve ridursi a discorso, allora esiste già uno strumento molto più potente di lei per trasmettere discorsi: ed è la parola, tanto più se scritta. Il potere della poesia non sta nei discorsi che fa (tanto spesso riconducibili a un piccolo gruppo di stereotipi), ma nel fatto che attraverso i propri strumenti di carattere immersivo e dionisiaco, la poesia riesce a farci vivere quei discorsi e insieme a farci sentire parte di una sensibilità comune, collettiva, umana.

Chi difende la musica contemporanea mi dirà che essa fa proprio questo, però deve prendere le distanze da tutto quello che è mercificato, banalizzato dal consumo. Il problema è che in un mondo in cui tutto è mercificato e banalizzato dal consumo, dovremmo prendere le distanze da tutto: e questo è proprio quello che almeno certa musica contemporanea ha l’aria di fare. Tuttavia così facendo ha anche tagliato i ponti con la partecipazione immersiva e, paradossalmente, persino con la possibilità di trasmettere il proprio discorso: se l’ascoltatore non ha motivo per sentirsi partecipe, non ha neanche motivo di ascoltare la musica – e un discorso che non si può trasmettere è come se non ci fosse.

Ritrovo nelle mie stesse consuetudini di ascolto le conseguenze di tutto questo. Di fatto, quasi non riesco più ad ascoltare la musica colta contemporanea; a volte mi annoia, a volte mi irrita. Mi irrita quel tono da appartenenti a una casta di eletti che essa frequentemente esprime.

D’altra parte, non posso nemmeno ascoltare quegli autori contemporanei di tradizione classica che non seguono la linea marcata da Darmstadt. Meglio sicuramente Boulez, o Berio o lo stesso Francesconi piuttosto che John Adams o Michael Nyman: non ho dubbi su questo. Il sospetto che questi altri autori abbiano mancato o volutamente ignorato un momento cruciale della storia è troppo forte.

E allora? Allora forse c’è un problema a monte. Magari è la musica colta contemporanea che non ci rappresenta più, e rimane un vestigio della grande tradizione classico-romantico-novecentesca, che viene perpetuato per poter sostenere che le orchestre e le strumentazioni tradizionali (con tutto l’apparato teatrale che le accompagna) non sono solo un retaggio che ci viene dal passato. In altre parole, la musica colta contemporanea servirebbe a farci sentire la continuità con un passato che noi sentiamo (e del tutto a ragione) come grande.

Ma questo è sufficiente a farla esistere?

Nel mio piccolo ho dei problemi ormai ad ascoltare questa musica. Mi sento più rappresentato da Miles Davis, oppure, magari, da Mozart o da Stravinsky. Lo so che c’è qualcosa che non quadra: ma l’epoca dell’ideologia è finita (purtroppo e per fortuna), e non credo più che le avanguardie abbiano ragione perché sono avanguardie.

Non essendo un musicologo, e non essendo tenuto a teorizzare sulla musica, mi sfogo esplorando musiche di altre tradizioni, come quella (straordinaria) dell’India. Posso però teorizzare sull’ascolto, o almeno sul mio.

26 Febbraio 2010 | Tags: Altamira, comunicazione visiva, fumetto, graphic design, graphic novel, narrazione per immagini, nascita del fumetto, Thierry Smolderen, William Hogarth, William Morris | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design |  La comunicazione visiva è sempre esistita, ma solo da William Morris in poi ha senso parlare di design, e in particolare di graphic design. Certo l’arte tipografica esisteva anche prima, ed esisteva l’artigianato che produceva gli strumenti della vita quotidiana e gli oggetti di arredamento. Ma ha senso parlare di design e di graphic design solo in un contesto di produzione industriale, ed è questo contesto che fa sì che dal XX secolo in poi il graphic design costituisca il cuore e la gran parte della comunicazione visiva. La comunicazione visiva è sempre esistita, ma solo da William Morris in poi ha senso parlare di design, e in particolare di graphic design. Certo l’arte tipografica esisteva anche prima, ed esisteva l’artigianato che produceva gli strumenti della vita quotidiana e gli oggetti di arredamento. Ma ha senso parlare di design e di graphic design solo in un contesto di produzione industriale, ed è questo contesto che fa sì che dal XX secolo in poi il graphic design costituisca il cuore e la gran parte della comunicazione visiva.

Analogamente, la narrazione per immagini è sempre esistita, sin da quando si dipingevano i bisonti sulle pareti della grotta di Altamira, per farne presumibilmente gli attori di una storia raccontata a voce nel corso di una cerimonia rituale. Con l’avvento della scrittura e l’abitudine alla sequenzialità legata alla lettura, la narrazione per immagini prende talvolta essa stessa la forma di una sequenza, oppure inserisce filatteri di testo verbale in un contesto figurativo. In un certo senso gran parte della pittura medievale non è che narrazione per immagini, e non mancano gli esempi di sequenze narrative vere e proprie.

Ma il fumetto, che è certamente un tipo di narrazione per immagini, non esiste prima del 1895, e quello che fa la differenza tra Outcault e Töpffer non è un salto di qualità espressiva, bensì il sistema di produzione e consumo che li circonda – e all’interno del quale il lavoro di Töpffer appare come una curiosità mentre quello di Outcault come una novità di tale successo che bisogna immediatamente imitarlo.

Mi ricollego, dunque, alla segnalazione fatta da Matteo Stefanelli dell’uscita del libro di Thierry Smolderen Naissances de la Bande Dessinée. Preciso subito che il libro non ho ancora avuto modo di leggerlo, per cui i miei appunti vanno solo alla posizione di Stefanelli (e a Smolderen unicamente nella misura in cui il resoconto è fedele). Ci dice Stefanelli: “Quel che mi limito ad anticipare è che nel suo lavoro Smolderen ha messo al centro William Hogarth. La tesi è che la grammatica del linguaggio fumettistico si accende con Hogarth passando per Cruikshank, Töpffer e penetrando in tutti i big del fumetto ottocentesco come Cham, Wilhelm Busch, Caran d’Ache, fino ai ‘nipoti’ di inizio Novecento come Christophe, Outcault, Dirks, McCay ecc.” Sull’importanza di Hogarth non ci sono dubbi, e nemmeno sulla genealogia che ne segue. Ma perché dobbiamo confondere la specie fumetto con il genere narrazione per immagini?

Che oggi il fumetto sia la specie dominante all’interno del genere narrazione per immagini non ci autorizza a identificare le due cose. Vi sono tanti libri per bambini che sono indubbiamente narrazione per immagini, ma che non definirei mai fumetti. Gli storyboard sono narrazioni per immagini, ma non sono fumetti se non in senso lato, perché le somiglianze sono certamente forti ma le differenze anche. Quello che certamente possiamo dire è che Hogarth ha fornito un contributo sostanziale allo sviluppo della narrazione per immagini, e al coagularsi di convenzioni di successo, a partire dalle quali è nato il fumetto stesso. E tuttavia quello che succede negli ultimi anni dell’Ottocento negli Stati Uniti è davvero qualcosa di nuovo, che costituisce uno spartiacque così forte tra quanto c’era stato prima e quanto veniva ora ad esserci, come mai ce n’erano stati nella storia della narrazione per immagini.

Lo ripeto perché è importante: magari Outcault e i suoi contemporanei non hanno introdotto niente di nuovo nella narrazione per immagini (e non è così), ma quello che conta davvero è che essi hanno fatto la mossa comunicativa giusta al momento giusto e nel giusto contesto culturale e sociale. Questo ha scatenato una reazione fortissima, e ha fatto sì che in brevissimo tempo la gente fosse immediatamente in grado di distinguere che cosa fosse fumetto da che cosa fosse narrazione per immagini di altro tipo. Il linguaggio del fumetto si è perciò compattato in una serie di forme specifiche, riconosciute dal grande pubblico, e si è evoluto con rapidità sviluppandole e poi magari anche negandole (come sempre avviene nelle evoluzioni), ma non ignorandole. Dunque, mentre è del tutto legittimo – e anzi doveroso – esplorare la storia della narrazione per immagini partendo da 30.000 anni fa (e magari anche prima), la storia del fumetto non ne è che un episodio, iniziato poco più di un secolo fa. Mettere le cose diversamente significa giocare con le parole.

,

E, visto che siamo in tema polemico, ne approfitto per affrontare un altro tema, molto più piccolo, un tema di parole, appunto. L’espressione graphic novel è entrata nell’italiano attraverso il suo uso al femminile: la graphic novel. Ci sarà anche un errore alla base di questo uso, ma è l’uso che fa la regola, e non viceversa. Altrimenti dovremmo correggere un secolo di trattati sul cinema, e sostenere che si dovrebbe dire la film, visto che pellicola è femminile in italiano. Qualcuno ha cercato di convincermi del fatto che film è maschile perché i termini stranieri che entrano in italiano vanno in maschile: ma allora dovremmo dire il weltanschauung, il sauna, il samba. Tutti e tre, questi ultimi esempi, mi suonano ridicoli almeno quanto il graphic novel.

Ovviamente, si può sempre tradurre, e invece di scrivere la graphic novel, possiamo scrivere il romanzo per immagini – e non sarebbe una scelta malvagia. Chi sostiene la tesi dell’errore (poiché novel significa romanzo, che è maschile) dovrebbe riflettere sul fatto che novel proviene dal francese novelle o nouvelle, che è a sua volta un calco dall’italiano medievale novella. E quindi l’errore si basa su una verità storica: sono stati gli inglesi a spostare poi il significato del termine. Che novella a un orecchio italiano continui a suonare femminile anche nella sua trasmigrazione linguistica non mi sembra un fatto così deprecabile!

Possiamo considerare il fumetto come una forma di scrittura? Sì, ma abortita. Abortita come scrittura, ovviamente, non come forma espressiva e narrativa che fa anche uso, al proprio interno, della scrittura verbale. E abortita perché non aveva bisogno di nascere, pur essendo, nella sua gestazione, arrivata a un certo livello di sviluppo.

Un sistema di scrittura in senso stretto trascrive efficacemente la lingua parlata; ne è cioè la notazione. Ma un sistema di scrittura in senso ampio è un sistema di registrazione sufficientemente potente di processi razionali e/o narrativi. In questo senso il nostro sistema di scrittura, quello di cui state facendo uso anche leggendo le mie parole, è qualcosa di complesso, perché pur essendo per molti versi la notazione del parlato, ne è per altri molto autonomo: è nel suo insieme, insomma, un sistema di scrittura che può essere inteso a volte in senso stretto e a volte in senso largo.

La cosiddetta notazione matematica è un sistema di scrittura in senso ampio, perlomeno per l’ambito specifico dei ragionamenti matematici: permette infatti di registrarli senza necessità alcuna di far riferimento alla lingua parlata. Viceversa la notazione musicale non è veramente un sistema di scrittura: non lo è in senso stretto perché non trascrive la lingua parlata; e non lo è in senso largo perché non registra processi razionali o narrativi.

A un sistema di scrittura, inoltre, largo o stretto che sia, è richiesta comunque un’articolazione, ovvero la possibilità di costruire un numero infinito di combinazioni a partire da un numero finito (e ben definito) di elementi di base, e seguendo precise regole combinatorie. Questi elementi rispondono a un tipo, e sono definiti principalmente per differenziazione reciproca. Le differenze individuali che non inficiano questo riconoscimento categoriale sono da considerarsi irrilevanti – esattamente come succede con una lettera dell’alfabeto quando sia scritta con caratteri differenti: p, p o p.

C’è un articolo del 1976 (“Les Peanuts: un graphisme idiomatique” Communications, 24) in cui Guy Gauthier mostra come le figure dei personaggi dei Peanuts di Schulz possano essere costruite articolando un piccolo numero di elementi grafici, corrispondenti alle teste, ad alcuni tipi di espressioni facciali, ad alcune posizioni del corpo e delle sue estremità.

Nonostante la costruzione di Gauthier sia convincente, e le figure di Schulz mostrino di corrispondere a queste modalità costruttive, in realtà non è affatto vero che i Peanuts sono fatti così, perché altrimenti chiunque seguisse le regole di Gauthier sarebbe in grado di disegnare efficacemente i Peanuts – mentre, di fatto, se ne ricavano al massimo delle utili indicazioni di metodo. Nel tratto grafico specifico di Schulz c’è infatti qualcosa che non può essere considerato irrilevante, e che contribuisce in maniera ineliminabile all’efficacia visiva dei suoi disegni.

Se il fumetto fosse davvero arrivato a essere un sistema di scrittura (in senso largo), sarebbe molto più facile disegnare i Peanuts, perché i lettori attribuirebbero molto meno (o nessun) valore alla qualità del tratto grafico.

Anche dove si è avvicinato il più possibile allo schematismo della scrittura, il fumetto si è in verità fermato prima di arrivare sino in fondo. I cosiddetti segni espressivi (di emozione, di movimento, il russare, l’avere un’idea ecc.) sono rappresentazioni pittografiche o ideografiche su base metaforica, giunti oramai a un grado di catacresi sufficientemente forte da poter essere considerati convenzionali. Eppure anche qui la componente grafica non è stata mai del tutto neutralizzata, e il modo in cui questi segni sono tracciati continua a essere significativo.

Ora, è vero che anche nella nostra scrittura latina, la scelta del carattere di stampa contribuisce alla significazione complessiva. Però sono innumerevoli i casi in cui l’aspetto grafico può venire neutralizzato, ovvero considerato irrilevante. Nel fumetto, viceversa, non succede mai.

Come dicevamo all’inizio, il fumetto è un sistema di scrittura abortito perché non ha avuto bisogno di nascere. A questo punto possiamo capire che non ne ha avuto bisogno per due ragioni:

In primo luogo perché il fumetto serve a raccontare, e non ha, se non occasionalmente, un uso pratico che richieda precisione e rapidità di comprensione e di azione conseguente. È proprio perché la parola ha funzioni di questo tipo che si richiede la minima ambiguità e la massima rapidità di comprensione possibili.

In secondo luogo perché la parola esiste già, e quando il fumetto ha bisogno di precisione e rapidità ne può fare tranquillamente uso. Per questa stessa seconda ragione, presumibilmente, l’utilità del fumetto è rimasta sostanzialmente estranea alla regione pratica.

Un volta chiarito questo, possiamo accettare tranquillamente l’idea che nel fumetto esista una quantità di elementi comuni alla scrittura (come quelli individuati da Gauthier, o come la semplice convenzione della sequenza delle vignette), specialmente al suo macrolivello. In altre parole, noi, sostanzialmente, guardiamo le vignette, ma leggiamo le storie a fumetti.

23 Febbraio 2010 | Tags: blog, Web e multimedia | Category: Web e multimedia | Giampaolo Proni ha fatto una simpatica presentazione di questo blog sul suo blog universitario. Nella sua (breve) riflessione, “dopo i blog di attualità e di politica, che hanno in alcuni casi messo in crisi i columnist più quotati, dopo l’era dei blog narcisisti, nei quali ognuno metteva in scena la sua individualità, le sue emozioni, i suoi hobby e le sue inclinazioni, si avvicinano a questo mondo studiosi e ricercatori che, oltre alle pubblicazioni su carta del loro lavoro, mettono a disposizione ciò che sanno e che pensano”.

Questo blog appartiene dunque a questa terza generazione. Il blog è una forma di scrittura nuova, ma come tutte le novità non nasce dal nulla. La generazione che si occupa di attualità e politica fa riferimento comunque al modello dell’articolo giornalistico, e si mette in concorrenza con quello. La generazione narcisistica ha alle spalle il modello del diario reso pubblico, o dell’autobiografia mediata con il romanzo epistolare. E la terza generazione, cui questo blog apparterrebbe?

Il riferimento non è né il trattato né il saggio breve, perché sono forme comunque troppo verbose e meditate. Semmai è l’aforisma, nella tradizione da Nietzsche ad Adorno. L’aforisma ha i suoi pregi e i suoi difetti. Nella versione bloggica potrebbero trovati enfatizzati entrambi: rapidità (di scrittura e di lettura) da un lato, e , dall’altro, impossibilità ad approfondire e argomentare più di tanto.

D’altra parte, il campo in cui il blog si pone è diverso, e diverso è il modo di raggiungere i lettori. Staremo a vedere. Ci riaggiorniamo, su questo discorso, tra qualche mese.

L’esistenza della poesia è una prova tangibile che il linguaggio non è un semplice strumento per esprimere pensieri, bensì un materiale concreto, che conserva le proprie qualità specifiche anche nell’uso.

In pittura, posso certamente usare il giallo per esprimere, per esempio, lo splendore di Dio, ma il giallo rimane ugualmente giallo anche quando, in quel contesto, serve per comunicare un significato così specifico. Resta cioè comunque quel determinato colore, dotato di caratteristiche fisiche peculiari e, di conseguenza, di peculiari possibilità di combinazione con altri colori. E resta il colore del limone e della banana, dei segnali stradali turistici e della linea-che-non-bisogna-oltrepassare-quando-si-aspetta-il-treno.

In architettura, posso usare un pilastro di ferro a vista per comunicare un senso di modernità industriale; ma il pilastro ha comunque una funzione portante (come un pilastro di pietra, mattoni o cemento) ed è comunque esposto agli attacchi della ruggine (a differenza di un pilastro di pietra, mattoni o cemento).

Quando scriviamo, ci preoccupiamo di solito di scegliere e organizzare le parole allo scopo di esprimere al meglio il nostro pensiero. Così (come ci viene insegnato a scuola), tra diverse parole grosso modo tra loro sinonime, la nostra scelta è guidata comunque da un criterio strumentale: la parola da scegliere sarà quella il cui significato si avvicina di più a ciò che vogliamo esprimere.

Prendiamo allora la parola cammino. Tra i suoi sinonimi troveremo percorso e tragitto. Ora, supponiamo che un noto incipit venga trasformato in questo modo:

Nel mezzo del tragitto di nostra vita

Be’, è evidente che non va, e non solo perché siamo così abituati al suono del verso autentico di Dante da farci immediatamente suonare falsa ogni sua variazione, ma anche perché questo verso non è un endecasillabo. Non lo è perché, a differenza di cammino, tragitto non sopporta l’apocope: possiamo, in italiano, avere cammin, ma non possiamo avere tragitt. Questa è una caratteristica della parola cammino che dipende dal materiale sonoro di cui è fatta, e non dal suo significato.

E tuttavia Dante, se per lui tragitto fosse stata davvero un’opzione di valore, avrebbe potuto correre ai ripari e, senza gran cambiamento di senso, trasformare il verso così:

Nel mezzo del tragitto della vita

(infatti quel “mi ritrovai” che immediatamente segue rende sufficientemente evidente a chi appartenga quella vita)

Eppure, di nuovo, benché questo sia finalmente un verso endecasillabo, sentiamo che qualcosa non va. Permettendo l’apocope, infatti, la n presente in cammino fa sì che si possa costruire in quella posizione un subitaneo senso di sospensione che organizza l’endecasillabo in due parti: prima un settenario che si conclude in una situazione di tensione, e poi un quinario risolutivo. Si tratta di una strategia musicale, dunque, evidentemente basata sulle caratteristiche fonetiche del materiale. Se cambi il materiale, dunque, pur conservando sufficientemente il senso, cambi anche il percorso musicale.

Se il valore della poesia dipendesse solo dal significato delle sue parole, e la leggessimo come se fosse una prosa informativa (come molti lettori, purtroppo, fanno), allora, analogamente, il valore di un dipinto dipenderebbe solo dal suo soggetto, e non avrebbe nessun senso dare maggior valore artistico, per esempio, a Lo sposalizio della vergine dipinto da Raffaello piuttosto che all’omonima (e strutturalmente similissima) opera dipinta dal suo maestro Pietro Perugino. Certo, dal punto di vista funzionale, valutati come strumenti visivi per darci un’idea di come sia avvenuto quell’evento biblico, i due dipinti sono perfettamente equivalenti. Anzi, forse è addirittura migliore quello di Perugino, guardando il quale possiamo meglio concentrarci sulle caratteristiche dell’evento senza essere distratti dalla qualità visiva della composizione (e, analogamente, non ameremmo che i nostri quotidiani dessero le notizie in terza rima, nemmeno se le scrivesse Dante in persona, ritornato appositamente per noi dal suo viaggio agli inferi).

Ma qual è la materia di cui sono fatte le parole? Il suono, o l’inchiostro? oppure anche, come accade con quelle che state leggendo qui, la semplice variazione dell’intensità luminosa? Semplifichiamo: è insomma una materia sonora, oppure è una materia visiva?

Per quanto riguarda la poesia dovremmo dire che è la materia sonora, di cui la scrittura non è che la notazione che permette di riprodurla. Ma non sempre è così. Esiste, per esempio, la poesia visiva, sia nella versione barocca del calligramma, sia in quella moderna che va da Mallarmé e Apollinaire, attraverso Marinetti, sino alle esperienze di Adriano Spatola e Lamberto Pignotti e oltre. Qui la materia di cui sono fatte le parole è assai più grafica che sonora, e la parola, oltre che semanticamente, agisce visivamente piuttosto che acusticamente.

Qualcosa di simile accade anche, per quel poco che ne so, nelle tradizioni poetiche dell’Estremo Oriente, dove l’arte calligrafica ha un ruolo sociale radicalmente più ampio che in Occidente. La materia della poesia sarebbe dunque, in un’esecuzione poetica calligrafica, sia quella grafica che (forse in subordine) quella sonora evocata.

Tornando a noi, è ben strano questo ruolo che, in poesia, avrebbe dunque una materia sonora che, di fatto, sulla carta dove la poesia è stampata, non è affatto presente. Nel mondo della musica, la musica non è la partitura, bensì la sua esecuzione, e la partitura non è che un supporto mnemonico per trasmetterla (o, magari, per analizzarla con calma). Se questo principio dovesse valere per la poesia, dovremmo allora sostenere che la poesia non è quello che sta scritto, bensì la sua esecuzione orale.

Eppure, chiunque abbia ascoltato letture, anche di qualità, di testi poetici non ancora personalmente fruiti nella versione scritta, sa bene quanto vada perduto in una lettura ad alta voce, rispetto a quello che la lettura visiva ci può permettere di cogliere. Una performance di qualità ci può rivelare qualcosa che non avevamo ancora colto, e certamente una buona lettura teatrale di una poesia che già conosciamo può essere un’esperienza emozionante – ma si tratta comunque di un “in più” che non compensa quell’”in meno” procurato dall’assenza della lettura visiva.

Insomma, si direbbe che, per noi, la materia della parola poetica sia qualcosa di complesso, in cui gli elementi sonori sono certamente prevalenti, ma dove agiscono comunque elementi visivi, di carattere tabulare, spaziale. Se così non fosse, non si stamperebbe la Divina Commedia andando a capo, ma si userebbe la molto più economica versione lineare, con le barre per gli a-capo (Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via era smarrita. // Ahi quanto a dir qual era è cosa dura / ecc.), come peraltro si usava nel Medio Evo, epoca in cui la carta costava, e la sensibilità poetica era ancora molto più orale di quanto non sia la nostra.

Il carattere tipografico pone un problema semiotico interessante.

La questione è più semplice se lo pensiamo quando utilizzato per testi brevi, come titoli o insegne, in cui la significazione che è prodotto del guardare (ovvero l’aspetto visivo del testo) si combina con quella che è prodotto del leggere (ovvero la componente verbale, con il suo significato e la sua evocazione sonora). La questione è più semplice ma non banale – tuttavia non è quello che mi interessa qui.

Il problema interessante (per questo discorso) è quello che sorge quando pensiamo al contributo di senso che il carattere tipografico può dare a un testo verbale lungo, durante la fruizione del quale l’attenzione del lettore è interamente presa dalle parole e dal loro significato – e guai se non fosse così! A essere estremisti, dovremmo dire che in situazioni come queste il carattere migliore è quello di cui la forma non si nota; perché se guardiamo la sua forma, la nostra attenzione è parzialmente distratta dal leggere.

In altre parole, il carattere migliore sarebbe quello la cui forma è invisibile, o meglio, del tutto trasparente.

Tuttavia, se così fosse, non ci sarebbe ragione di possedere più di un font di caratteri da testo – o perlomeno non più di un piccolissimo gruppo; perché, certo, su carte differenti, con inchiostri differenti, con impaginazioni differenti, il font più trasparente potrebbe essere ora l’uno ora l’altro.

Le cose, tuttavia, non stanno così. Certo, la questione della leggibilità è cruciale, e quindi la trasparenza formale del font è un requisito da cui non si può prescindere. Eppure, nonostante questo, la scelta resta ancora vasta.

Credo che il punto stia nel fatto che il confine tra guardare e leggere non è netto, nemmeno nel passaggio da un atteggiamento all’altro. Nel momento in cui ci accostiamo a una pagina di testo prima di iniziare a leggerla inevitabilmente la vediamo, e dunque la guardiamo. Per quanto superficiale e rapido sia questo guardare, perché si trasforma rapidamente in un leggere, comunque esso esiste – e in quel momento di passaggio non solo il carattere tipografico non è trasparente, ma anzi è fondamentalmente la sola cosa che si vede.

Mi viene in mente la favoletta delle pubblicità subliminali, quella roba che dovrebbe durare una frazione di secondo, e arrivare a noi senza passare dalla nostra consapevolezza. Io non so se queste pubblicità esistano davvero, però probabilmente il carattere tipografico agisce più o meno in questo modo, creando un sistema di aspettative di senso in un momento in cui la nostra attenzione è volta ad altro.

Così, data un’attesa per un carattere (per quel contesto) normale, il rispetto o la deviazione dalla norma ci predispongono genericamente nei confronti di quello che stiamo per leggere. Ma di questa predisposizione non restiamo consapevoli, proprio perché nel momento in cui siamo concentrati nella lettura, il carattere tipografico è già diventato trasparente.

Da questo punto di vista, la letteratura a fumetti è più onesta: la sua richiesta di essere guardata, infatti, non si nasconde mai; e in qualsiasi momento siamo consapevoli tanto di stare leggendo il racconto quanto di stare guardando le sue figure.

Possiamo pensare un tipo di scrittura le cui figure siano standard come i caratteri tipografici, ma continuino a farsi notare? Forse è una certa poesia visiva – ma, di nuovo, la brevità del testo da leggere continua a essere essenziale per fare emergere il guardare.

18 Febbraio 2010 | Tags: fumetto, fumetto-pensiero | Category: fumetto |

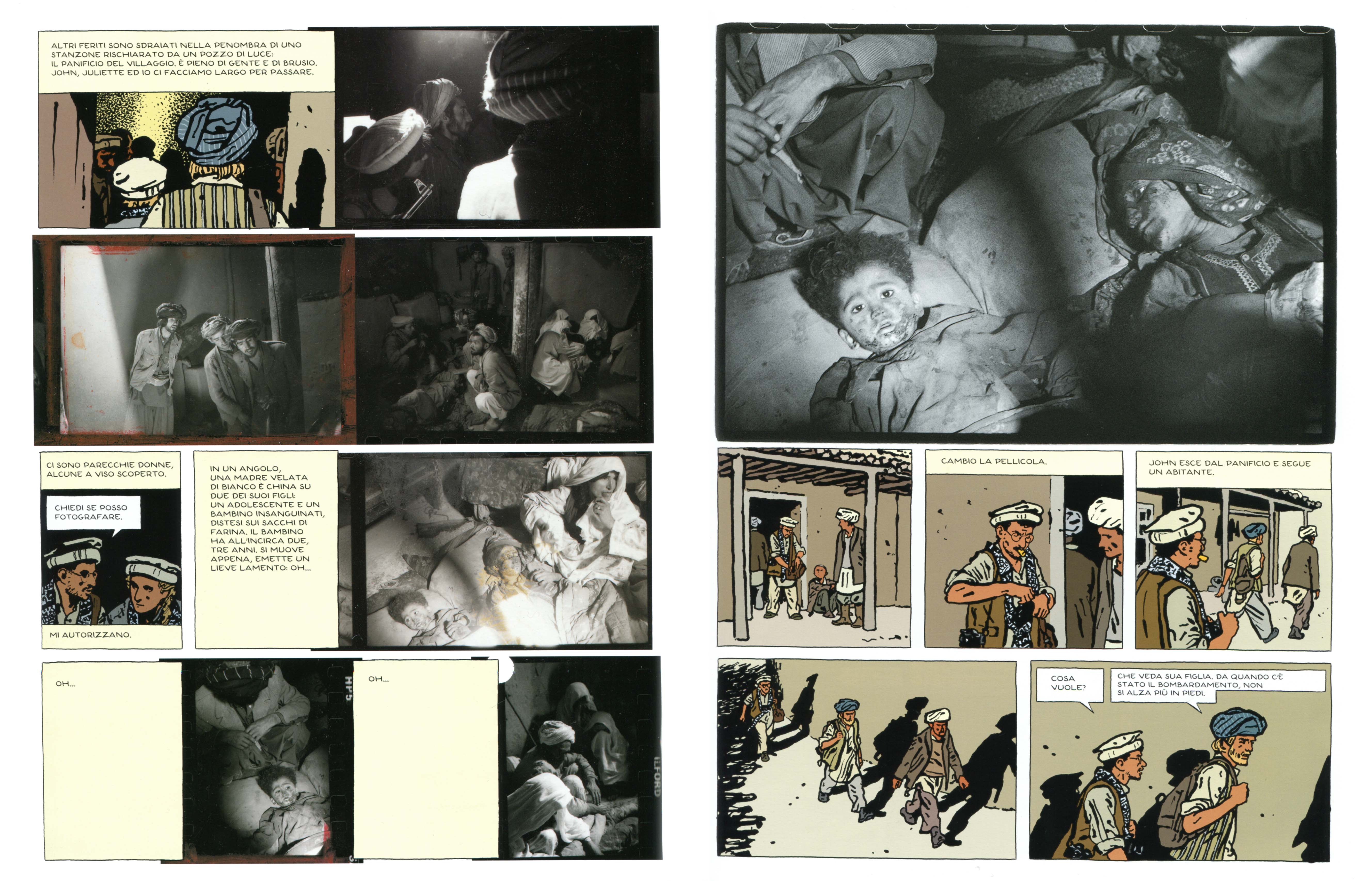

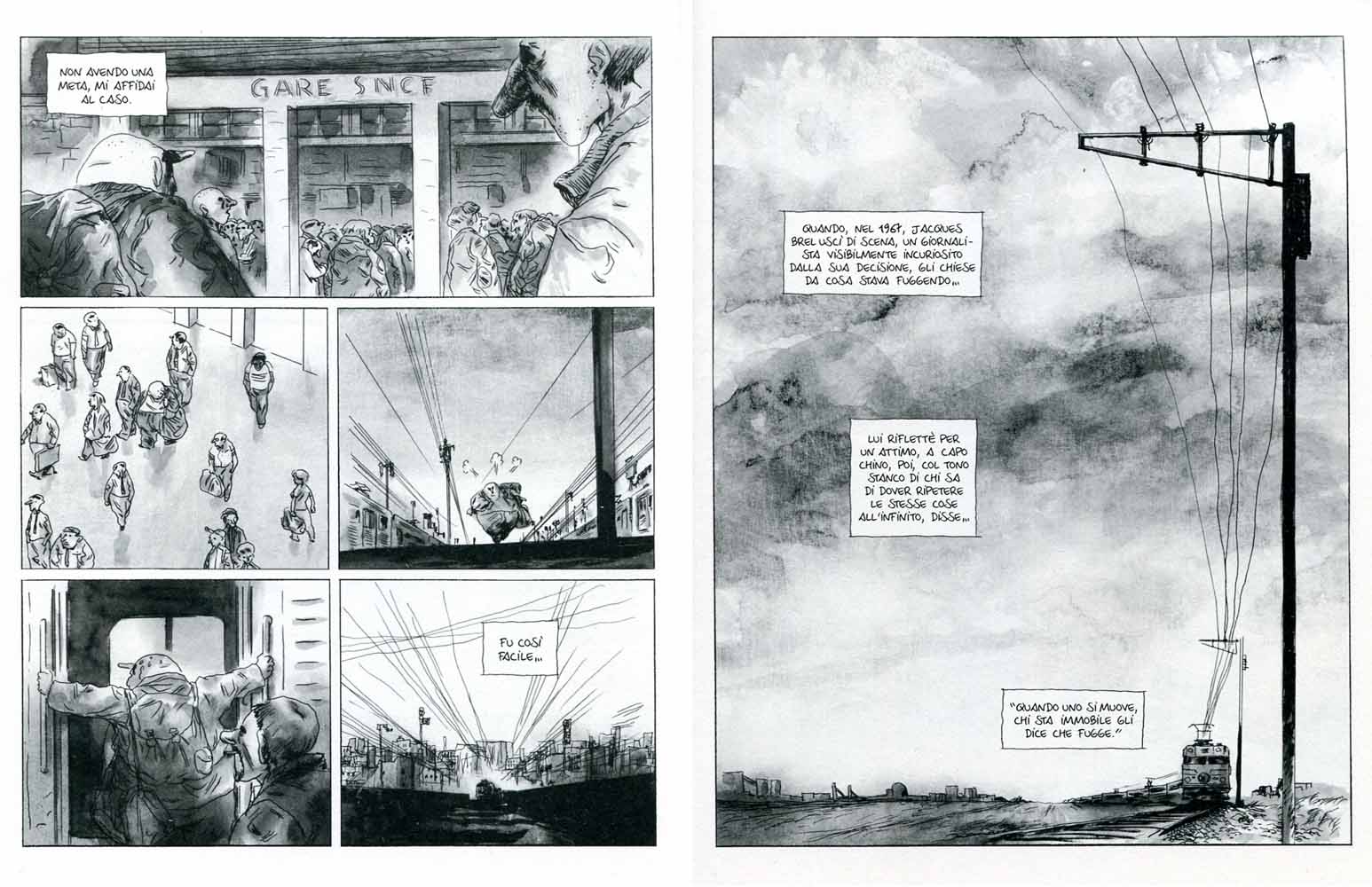

Quella che vedete qui a fianco è la copertina del mio nuovo libro. Sarà in libreria ai primi di marzo.

Lo si presenta a Bilbolbul sabato 6 marzo alle 17, Libreria Irnerio, a Bologna (insieme a Sergio Rossi e Luca Raffaelli; conduce Laura Scarpa).

Ecco, in preview, un frammento dell’Introduzione:

…Nell’introduzione de I linguaggi del fumetto, scritta nel 1990, sostenevo che i linguaggi non sono solo strumenti di espressione, ma prima di tutto ambienti, all’interno dei quali l’espressione stessa prende forma. In altre parole, un pittore non pensa a parole quello che sta per dipingere, e un compositore ha in mente prima di tutto forme musicali, non la loro descrizione o la loro immagine: l’immaginazione di ciascun creatore si muove a partire dal mondo visivo o sonoro (o altro) che gli è familiare. Poi, tra un linguaggio e l’altro ci sono innumerevoli influenze e contaminazioni, per cui può davvero avvenire che un pittore e un musicista si influenzino l’un l’altro, come testimonia, per esempio, la lunga amicizia e frequentazione reciproca di Wassilij Kandinsky e Arnold Schönberg; perché anche ammesso che si produca all’interno di un linguaggio solo, siamo tutti comunque sempre fruitori di tanti linguaggi diversi, ed esposti alle idee che vi vengono espresse.

Ma, per venire al punto, come si pensa a fumetti? Visto che il fumetto è, almeno in apparenza, composto di immagini e parole, dovremo pensare che non esista uno specifico ambiente fumettistico? oppure, se esiste, quale sarà la sua specificità?

Sappiamo che, tipicamente, una storia a fumetti viene ideata nelle sue grandi linee da un soggettista, dettagliata nell’organizzazione in quadri e nei dialoghi da uno sceneggiatore, e infine messa su carta da un disegnatore (o più di uno: matite, chine, colori, lettering). Ma sappiamo anche che spesso questi diversi ruoli vengono assolti da un unico autore, e sappiamo anche che un buon sceneggiatore non scrive allo stesso modo in cui scriverebbe se stesse scrivendo un romanzo, e chi disegna non concepisce le singole vignette in maniera indipendente l’una dall’altra, come se fossero dipinti.

Certo, il fumetto-pensiero è un pensiero narrativo. Si basa su un’idea di racconto, che nelle sue grandi linee è inevitabilmente vicina alle idee di racconto di qualsiasi linguaggio a base narrativa, dal cinema al romanzo. Ma è nel dettaglio che si aprono le differenze: un romanziere pensa per flussi di parole; il dettaglio di un racconto è per lui una successione di descrizioni di cose ed eventi, esteriori e interiori. Il suo ritmo di base è un ritmo di parole che fluiscono come dalla bocca di un immaginario narratore orale, in cui l’andamento delle proposizioni e dei periodi, e il modo in cui ne escono i concetti narrativi, è davvero il cuore della sua espressione. È questo il ritmo che lui deve avere dentro; deve averlo interiorizzato a partire dalle sue letture e attraverso l’esercizio della scrittura: perché il ritmo dei suoni del linguaggio e dei concetti che esse trasmettono è il ritmo del testo, è quello che trascina o non trascina, che rende il testo appassionante o a malapena degno di interesse. Pensare per parole vuol dire usare le parole, per il suono e per il senso, come un musicista usa i suoni e le forme musicali; e così facendo riempire il racconto di tensione.

Un regista pensa per sequenze dinamiche, in cui gli eventi cruciali del mondo messo in mostra determinano il ritmo quanto i tagli di montaggio con cui si passa da un’inquadratura a un’altra e da una scena a un’altra. Il ritmo del cinema è quello del teatro più quello del montaggio, e i grandi film si fanno, a saperli fare, sia con le piano-sequenze che con i montaggi frenetici. Anche il regista deve, e ancor più del romanziere, sentire il tempo, tanto più perché il suo tempo è dato dallo scorrere inarrestabile della pellicola anziché dallo sguardo di un lettore che scorre un testo verbale con una rapidità che varia a seconda delle capacità personali e dell’interesse suscitato dal testo stesso.

Queste due, pur differenti, fluidità non riguardano chi pensa a fumetti. Nel fumetto, azione e taglio di montaggio coincidono necessariamente, perché la vignetta è rappresentazione immobile di un evento che dura, ma che non può durare più di tanto (il fumetto non possiede la piano-sequenza) e deve inevitabilmente lasciar passare la lettura alla vignetta che segue, e questa mostrerà per forza un evento successivo – e così via, di inquadratura-evento in inquadratura-evento. Non si può, come nel cinema, far scorrere un evento da un’inquadratura all’altra giocando sulla continuità temporale dell’azione; né si può (se non in misura minima) far susseguire più eventi nella medesima inquadratura. Il fumetto racconta per blocchi di inquadrature che sono insieme eventi (o poco più, talvolta), trovandosi costretto a questo ritmo fatto di alternanze obbligate di battiti e assenze, battiti e assenze, vignette e spazi bianchi, eventi e lacune temporali.

Allo stesso tempo, ogni battito-vignetta-evento è insieme un istante e una durata. È un istante perché raffigura una realtà immobile, congelata dal taglio temporale – ma è una durata sia perché il taglio temporale è stato scelto appositamente per raccontare un tempo più lungo, sia perché l’occhio del lettore impiega del tempo per comprenderla, sia perché vi possono convivere momenti diversi dell’azione (quali in una reale istantanea mai si potrebbero vedere), sia, infine, perché le parole che vi sono contenute o che l’accompagnano richiedono nella lettura ed evocano nel mondo raccontato delle durate reali e consistenti. Lo scorrere del fumetto è dunque fatto di questi battiti che sono però a loro volta articolati temporalmente al loro interno, e questo ne complica drasticamente la gestione, permettendo al fumetto sia di ottenere gli ossessionanti e trascinanti effetti ritmici del Dark Knight di Miller che la densa e lenta fluidità di Mattotti – ma anche tante gestioni più confuse, o più banali, in cui il troppo dell’immagine uccide il racconto, o il troppo poco lo rende privo di interesse….

Per avere invece un’idea di che cosa c’è dentro, l’indice è questo:

Introduzione

UNO: STORICO

L’editoria a fumetti italiana dagli anni 50 ai 90

Gli anni Sessanta

D’autore e popolare in Italia, tra gli Ottanta e i Novanta

DUE: CLASSICO

Hergé

A proposito di Tex

Gianni De Luca

Dino Battaglia

Sergio Toppi

Magnus

Claire Bretécher

TRE: ROMANTICO

Joost Swarte, Ever Meulen e la ligne claire

Tiziano Sclavi e Dylan Dog

Fumetti e pubblicità di Filippo Scozzari

François Berthoud tra fumetto e moda

Il gruppo Valvoline

L’eredità di Tofano in Carpinteri, Igort e Mattotti

Lorenzo Mattotti (1)

Lorenzo Mattotti (2)

QUATTRO: TECNICO

La critica e il racconto per immagini

Fumetto e cinema

Strategie tensive tra romanzo e fumetto (Richard Corben e Dino Battaglia)

.

Insomma, ci sono buoni motivi per venire alla presentazione del 6 marzo, o, se proprio non potete, per comperare il libro.

17 Febbraio 2010 | Tags: Arte, arti, comunicazione visiva, Edmund Burke, estetica, fantascienza, fantasy, generi, graphic design, horror, Immanuel Kant, Michelangelo, mistery, misticismo, Nicolas Boileau, Nicolas Poussin, Pseudo-Longino, Raffaello, sacro, Salvator Rosa, Samuel H. Monk, Settecento, sublime | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Ho letto da poco un bel libro di Samuel H. Monk: Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del Settecento (Genova, Marietti, 1991). È un libro scritto negli anni Trenta, il primo che affronta questo tema storiografico. È interessante perché racconta la nascita e diffusione di un concetto destinato a trasformare per sempre la nostra concezione dell’arte.

Quello di sublime è un concetto antico. Proviene da un testo di incerta datazione (Peri Hypsous, I secolo d.c., secolo più, secolo meno) e ignota paternità. Poiché tradizionalmente lo si attribuiva a Cassio Longino, oggi ci riferiamo al suo (ignoto) autore come Pseudo-Longino. Lo riprende Nicolas Boileau, uno studioso francese della fine del Seicento, che per primo pubblica nel 1674 un trattato di arte poetica ispirato allo Pseudo-Longino, aprendo la strada, assai più di là che di qua dalla Manica, a un dibattito che, decennio dopo decennio, cresce sempre più, e finisce per imporre un’idea dell’arte basata sul lampo di genio e sull’imponderabile, piuttosto che sul rispetto delle regole e sulla capacità di modularne le possibilità.

Ovviamente, è l’Enquiry di Edmund Burke il testo cruciale del secolo, che impone a partire dal 1757 il nuovo paradigma. Già nel 1764, Kant (che era notoriamente un appassionato di cultura inglese) pubblica le sue leggere Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, testimoniando la presenza del dibattito anche in Germania, e il suo debito con Burke. Qualche decennio più tardi farà del sublime uno dei capisaldi della sua teoria estetica.

Il dibattito che si sviluppa nel Settecento inglese è di grande interesse perché testimonia il passaggio tra una concezione dell’arte come rispetto (intelligente e creativo) delle regole, a una concezione dell’arte come furore creativo, prodotto di un’ispirazione di tipo divino, quella sorta di misticismo non religioso che sarà il pane quotidiano del Romanticismo, e che ancora oggi ci induce a pensare all’Arte (con la A maiuscola) come qualcosa di particolarmente elevato, che attinge comunque alla sfera del sacro (anche quando questo sacro non ha niente a che fare con la religione). Insomma, se a inizio Settecento l’ideale della pittura è per gli inglesi Raffaello, a fine secolo sarà Michelangelo; se a inizio secolo il paesaggio ideale è per gli inglesi quello classicistico di Nicolas Poussin, a fine secolo sarà quello selvaggio e sublime di Salvator Rosa.

Non è difficile vedere gli effetti di questa trasformazione nella concezione dell’Arte ancora oggi dominante. Per noi, l’opera d’Arte è quella cosa che in qualche modo ci travolge, ci porta con sé, e sembra schiuderci di colpo nuovi orizzonti di comprensione. L’artista è il genio, magari immortale, che ha saputo forgiare questo oggetto così straordinario. Anche se la parola sublime non è molto di moda (ha smesso di esserlo già ai primi dell’Ottocento) siamo talmente addentro a una visione dell’arte come sublime che facciamo addirittura fatica a capire come prima del XVIII secolo si potesse concepire l’Arte in maniera differente, e cerchiamo conforto nel fatto che, tutto sommato, non è difficile trovare il sublime in Michelangelo come in Dante, in Fidia come in Saffo: tutto sommato, dunque, l’Arte sarebbe stata sempre sublime, anche prima che qualcuno arrivasse ad accorgersene.

Si tratta però di un errore di prospettiva, come se ritenessimo che, poiché noi vediamo le cose da un certo punto di vista, non si possa che vederle da quello. Forse un’idea dell’arte come adeguamento (creativo e intelligente) alle regole ci può apparire più comprensibile se la confrontiamo non con l’idea diffusa oggi dell’Arte, bensì con l’idea diffusa oggi di che cosa sia la comunicazione visiva, nelle sue espressioni, per esempio, del graphic design e della pubblicità.

Nessuno va a scomodare il sacro per parlare della bellezza di un’impaginazione, di una copertina o di un cartellone pubblicitario. Piuttosto, parliamo di efficacia comunicativa, di gioco tra rispetto e trasgressione delle regole, di opportunità nei confronti di ciò che si desidera comunicare. Questa non è naturalmente la stessa cosa che i teorici pre-sublime dicevano dell’arte, ma ci va sufficientemente vicino da permetterci di capire che l’estetica del sublime si contrappone a un’estetica funzionale dell’arte, che la vede come una tecnica (creativa) di prodotti di consumo comunicativo, non così lontana dal graphic design di oggi. Una visione di questo genere non esclude, ovviamente, che anche all’interno di un’arte funzionale non possano nascere opere sublimi: succedeva con Michelangelo e Salvator Rosa assai prima che il requisito diventasse essenziale, e succede ancora oggi nel lavoro di tanti comunicatori visivi che pure non operano all’interno del campo dell’Arte.

Del resto che i confini tra arti e Arte siano labili è cosa sufficientemente evidente, e la presenza o meno di aspetti sublimi (o sacri, in senso laico) mi produce semmai differenze di valutazione, ma non necessariamente di campo di appartenenza – salvo quando i sacerdoti dell’Arte non decidono di ammettere nel proprio recinto qualcuno che, per il modo in cui lavora, ne dovrebbe presumibilmente star fuori, come il Toulouse-Lautrec cartellonista, o El Lisitskij. La mia sensazione è che la distinzione tra arti e Arte, che corrisponde storicamente all’entrata in gioco del sublime, sia legata alla diffusione della razionalità illuministica, che mette in crisi il sentimento religioso: poiché del sacro l’uomo non può comunque fare a meno, a un sacro di carattere religioso come quello tradizionale, l’Arte sostituisce un sacro laico, un misticismo del bello e dell’elevato, che diventa cruciale in un campo in cui magari esso era già presente, ma con un ruolo molto più marginale.

C’è un secondo motivo di interesse nel libro di Monk. Come sempre succede quando si diffonde un’idea nuova, se ne cercano tutte le applicazioni possibili e non di rado si esagera. Poiché il sublime è legato all’idea dell’ignoto e del mistero, le estetiche inglesi della fine del Settecento vedono la sua massima espressione nella letteratura cosiddetta gotica: il mistery, l’horror, il fantastico. L’idea dura abbastanza da produrre il grande successo del più riuscito falso della storia della letteratura, i Canti di Ossian, ma è sufficientemente balorda da non durare troppo a lungo, travolgendo il termine stesso sublime (ma non i suoi effetti) nel proprio tramonto.

Quando tramonta l’idea dell’horror come massima espressione del sublime, non tramonta però l’horror, né il fantastico, né i loro figlioletti (il poliziesco, la fantascienza, il supereroico, il fantasy…), i quali proseguono, con alterne ma mai misere fortune, sino a noi. È divertente osservare come l’Arte (con la A maiuscola) e questi generi che tipicamente vivono ben al di fuori dai suoi confini, abbiano la medesima origine. La Storia procura sempre un sacco di sorprese.

15 Febbraio 2010 | Tags: cinema, comunicazione visiva, fumetto, Giovanbattista Bodoni, Giovanni Lussu, graphic design, oralità, Robert Bringhurst, sistemi di scrittura, tipografia, Warren Chappell | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, sistemi di scrittura | Questa è la mia citazione favorita degli ultimi due anni:

Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo.

È tratta dalla pag. 194 della Breve storia della parola stampata di Warren Chappell e Robert Bringhurst, Milano, Sylvestre Bonnard 2004.

Trovo che contenga in nuce il senso della comunicazione visiva, che è comunicazione che si fa non meno con la parola scritta di quanto non si faccia con le figure. E trovo che non abbia tutti i torti Giovanni Lussu quando sostiene (cito a memoria, e mi perdoni Giovanni se lo cito male) che l’importanza crescente dell’immagine nella nostra civiltà non è che l’espansione dell’importanza della scrittura. Trovo sempre più argomenti per convincermi che la parola scritta ha più cose in comune con l’universo visivo di quante non ne abbia con quello della parola orale.

Però l’osservazione di Chappell mi fornisce un criterio (di carattere non semantico) per distinguerle. E il criterio è interessante perché comunque coinvolge un collegamento con la parola orale senza mettere in gioco la sfera (scivolosissima) del significato.

Ma se il leggere si distingue dal guardare (da quel guardare che non è un leggere, ovviamente) per il fatto di essere sequenziale e più facilmente ritmico, allora anche il fumetto pertiene alla regione del leggere piuttosto che a quella del guardare (se non al livello microstrutturale delle singole vignette – ma c’è sempre un livello microstrutturale in cui qualsiasi leggere si risolve in un puro guardare). In altre parole, il fumetto è parente più stretto della parola scritta di quanto non sia praticamente qualsiasi altra forma di comunicazione visiva.

Be’: naturalmente c’è il cinema. Ma il cinema è audiovisivo, e quindi scorre, e ha certe caratteristiche dell’oralità, come la musica. Vogliamo dire che il fumetto è la scrittura del cinema? In un certo senso lo è. In altri sensi è molto di più, e anche qualcosa del tutto autonomo.

Ma se ci rendiamo conto di quanto la parola scritta oggi viva in maniera indipendente da quella parlata, potremo anche accettare l’idea che la relazione tra loro sia simile a quella tra fumetto e cinema.

15 Febbraio 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia | Ho tenuto un blog sul fumetto per quattro anni, dal 2004 al 2007. Ho smesso per stanchezza, e probabilmente la stanchezza era anche dovuto al fatto che ormai mi andava stretto.

Il mio interesse per il fumetto è un (fortunato) capitolo del mio più generale interesse per la comunicazione. Lavoro più spesso sulla comunicazione visiva, ma mi occupo anche di poesia e di musica, e, in generale ho interessi filosofici nel campo dell’estetica, che è la disciplina che si occupa non solo di cosa sia il bello, ma anche di che cosa significhi percepire, comprendere il mondo attraverso i sensi. Nel campo della poesia non mi limito alla teoria. Rimando al mio sito per saperne di più, e anche per scaricare testi pubblicati.

In questo spazio vorrei discutere i temi che mi stanno a cuore con chiunque abbia voglia di leggermi, senza un progetto a priori specifico (come si usa con i blog) ma senza nemmeno un necessario legame con l’attualità (come invece non si usa con i blog).

A scopo indicativo posso provare a buttar giù un elenco di categorie, a cui magari se ne aggiungerenno altre (e magari qualcuna resterà vuota, chissà): semiotica, estetica, musica, poesia, comunicazione visiva, a sua volta declinata in: fumetto, sistemi di scrittura, graphic design, Web e multimedia.

Chi mi ha letto a proposito del fumetto non si deve spaventare: si parlerà anche di quello. Non solo non ho smesso di occuparmene, ma ho pubblicato in realtà più libri e articoli su questo tema da un anno a questa parte di quanto abbia fatto in qualsiasi altro periodo della mia vita. Però per me il discorso sul fumetto è da sempre integrato in un discorso più ampio sulla comunicazione, visiva e non solo, ed è di questo che vorrei parlare qui.

Tutto questo è sufficientemente specifico come argomento per un blog? Direi che lo deciderete voi. Personalmente, io lo vivo come un tema solo.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti