20 Aprile 2010 | Tags: Charles M. Schulz, comunicazione visiva, Floyd Gottfredson, fumetto, graphic design, José Muñoz, marchio, semiotica, sistemi di scrittura, stilizzazione, Will Eisner | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, semiotica, sistemi di scrittura | Colgo l’occasione del dialogo seguito al mio post precedente (Della comunicazione visiva e della lista) per ricollegarmi ai temi di un libro importante appena uscito: è il libro di Will Eisner, L’arte del fumetto. Regole, tecniche e segreti dei grandi disegnatori (a cura di Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis, BUR Rizzoli). Si tratta dell’edizione italiana congiunta di due libri diversi (ma evidentemente collegati) nei quali Eisner spiega le regole di base dell’arte sequenziale, ovvero della letteratura a fumetti. Per chi fa fumetti o aspira a farne, è una lettura obbligatoria. Per chi li legge con un interesse che vada al di là della risata o del sapere come va a finire la storia, è comunque una lettura fortemente consigliata – e anche piacevole, non foss’altro che per l’ampia quantità di esempi (anche storie intere) che vi vengono presentati.

Nel dialogo con Stefanelli e “un ospite”, quello che emerge è il tema della semplificazione, o meglio stilizzazione. Alla fine sembra che ci ritroviamo tutti d’accordo su questa frase: “da un lato si deve poter riconoscere con facilità i personaggi e le situazioni, dall’altra essi devono rimanere espressivi e vivaci”. Il manuale di Eisner è molto ricco, ma lo si potrebbe riportare, come morale di fondo, proprio a un principio di questo genere: da un lato il fumetto richiede una stilizzazione grafica e narrativa di personaggi e situazioni che permetta al suo lettore di riconoscerli (sia come esemplari di una casistica nota, sia nelle loro varie ricomparse nella sequenza di una vicenda narrata a fumetti); dall’altro, senza una complessità espressiva sufficiente non si producono fumetti interessanti.

Il principio non riguarda solo il fumetto. In ambito narrativo troviamo da sempre la stessa polarità tra stilizzazione ed espressività. Ma è interessante osservare che in ambito visivo il problema inizia a porsi con maggiore decisione nel corso dell’Ottocento, proprio quando la diffusione di una cultura visiva di massa (nella stampa e nella comunicazione aziendale) segna un punto di svolta rispetto alla visività tradizionale, espressa soprattutto attraverso la pittura e le belle arti in genere.

Non che in pittura il problema non si ponga, ma un oggetto visivo che deve rispondere sostanzialmente a una limitata committenza può contare su una specificità di competenze su cui non può contare un oggetto visivo pensato per una fruizione di massa. Sappiamo bene che il limite della stilizzazione grafica possibile è rappresentato dalla parola scritta: qualunque parlante italiano legga (per esempio) queste parole scritte, le riconosce al medesimo modo (poi magari le interpreterà in mille modi diversi, ma questo non è più un problema di stilizzazione visiva). I marchi aziendali che iniziano a diffondersi dalla fine dell’Ottocento tendono a una stilizzazione/standardizzazione di questo genere: vogliono essere una sorta di “parole visive”, che rimandano direttamente e univocamente all’azienda che rappresentano. Il linguaggio della pubblicità, che inizia a diffondersi in quei medesimi anni, nella misura in cui esibisce componenti visive (quelle verbali sono state per parecchio tempo dominanti), gioca su queste medesime stilizzazioni e immediate riconoscibilità.

Graficamente, il fumetto (e tutti i suoi predecessori ottocenteschi di letteratura per immagini) nasce e si sviluppa in un contesto di questo genere, e i suoi autori delle origini sono ben consapevoli del fatto che i loro personaggi possono diventare dei veri e propri marchi, immediatamente riconoscibili, purché siano progettati opportunamente. Questo aspetto è indubbiamente presente nel progetto di Yellow Kid (e in particolare di Buster Brown), ma anche dei Katzenjammer Kids, di Little Tiger e di Mutt & Jeff.

Ma non è questo l’unico motivo per cui il disegno del fumetto nasce in questa forma così semplificata. L’immagine stilizzata e facilmente riconoscibile permette una lettura più veloce, e quindi una scansione ritmica del testo che sarebbe messa in forte difficoltà da immagini più realistiche e più incertamente riconoscibili. Su questa dimensione ritmica del racconto a fumetti Eisner insiste diffusamente: una buona scansione ritmica è il requisito essenziale di una storia di qualità, ancora di più della qualità grafica delle immagini.

L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 2  L'analisi del disegno dei Peanuts di Guy Gauthier - 3 Un esempio straordinario, più vicino a noi, di quanto la stilizzazione grafica abbia contribuito al successo e alla qualità di una serie a fumetti (e anche, va certamente detto, al suo sfruttamento in termini di branding) è quello dei Peanuts di Charles M. Schulz. C’è un articolo del 1976 (“Les Peanuts: un graphisme idiomatique” Communications, 24) in cui Guy Gauthier mostra come le figure dei personaggi dei Peanuts possano essere costruite articolando un piccolo numero di elementi grafici, corrispondenti alle teste, ad alcuni tipi di espressioni facciali, ad alcune posizioni del corpo e delle sue estremità, secondo un procedimento di articolazione che ricorda quello del linguaggio verbale. Ne otteniamo una sorta di grammatica grafica dei Peanuts, ovvero un sistema degli elementi di base e delle combinazioni permesse e vietate.

Seguendo questa metafora sino in fondo (e anche oltre le intenzioni di Gauthier) si potrebbe pensare che i Peanuts siano un sistema di scrittura, dove poi tutta la ricchezza interpretativa (che, come sappiamo, è in questo caso enorme) si dispiega al livello del significato – proprio come con la scrittura verbale: le parole sono in numero limitato, e si possono combinare in un numero limitato di modi; quello che si legge è, al livello del significante, immediatamente comprensibile e semplicissimo; tutta la complessità e la ricchezza semantica si dispiegano a livello del significato.

Le cose, di fatto, non stanno sempre così neanche con la scrittura verbale, nel cui ambito la dimensione poetica costituisce già un controesempio. Ma neppure il disegno dei Peanuts può essere davvero ridotto alla grammatica di Gauthier: per quanto Schulz giochi il più possibile sulla semplificazione e standardizzazione, già le stesse variazioni minime del suo segno grafico producono differenze espressive enormi. E se invece di Schulz prendiamo Floyd Gottfredson come oggetto di analisi, non solo la “grammatica” di base diventa talmente complessa che non vale la pena di descriverla, ma sono soprattutto gli scarti espressivi rispetto alle regole a farcelo apprezzare e amare: Mickey Mouse va rappresentato certamente in questo e questo modo (anche perché è – lui più di tutti – un marchio), tuttavia, una volta fatta salva la riconoscibilità, è l’espressività grafica che conta! Questo, ovviamente, non taglia fuori tutta quella complessità che appartiene alla dimensione del significato e che, come abbiamo visto, caratterizza la scrittura verbale: essa ci può essere anche qui, nel medesimo modo, ma è anticipata, percettivamente, da una complessità espressiva di carattere grafico che la parola non può avere (se non nelle sue dimensioni calligrafiche, o di tipografia espressiva – ma con modalità molto diverse, e non ne parleremo qui).

Eisner appare, nel suo libro, ugualmente preoccupato di costruire la riconoscibilità (attraverso forme di stilizzazione e standardizzazione) e di garantire l’espressività (attraverso opportune deviazioni dalla norma). Comunque sia, il realismo, o naturalismo, rimane del tutto fuori gioco: una storia che ci appare come realistica è una storia che si basa su delle stilizzazioni che noi riconosciamo perché sono le stesse che applichiamo al mondo reale per comprenderlo; e che poi si allontana da quelle stilizzazioni in una maniera che è grosso modo imprevedibile quanto lo è la realtà rispetto alle nostre aspettative – in altre parole, che è imprevedibile in misura che possiamo prevedere e accettare. Se ci si allontana da questo standard si va o verso il noioso (l’eccessivamente prevedibile) o verso il difficile (l’eccessivamente imprevedibile).

Tutte le raccomandazioni di Eisner vanno verso la ricerca di questa difficile via di mezzo. E il libro è, proprio per questo, prezioso – anche se non tutte le sue affermazioni vanno prese come oro colato. Per esempio, da qualche parte Eisner raccomanda di non usare i balloon collegati per far dialogare di personaggi nella medesima vignetta. Gli esempi che propone sono convincenti. Ma noi sappiamo bene che, per esempio, Andrea Pazienza è riuscito a ottenere effetti di grande espressività proprio con questa tecnica. Evidentemente esistono dei casi, sfuggiti all’esperienza di Eisner, in cui la si può utilizzare con profitto.

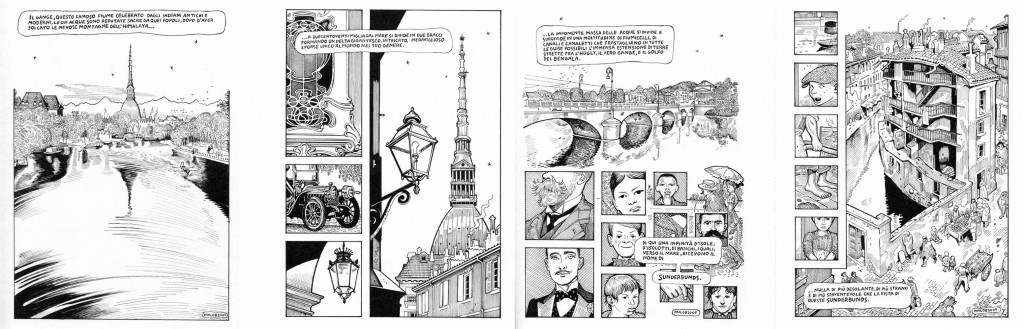

Allo stesso modo, è anche possibile rendere il gioco più complesso di quello di Eisner dal punto di vista grafico: il lavoro di Muñoz e Sampayo di cui ho parlato pochi giorni fa qui ne è un esempio. Tuttavia il lavoro grafico di Muñoz non è un esempio di realismo: la stilizzazione è in opera, e fortemente, pure lì. Anzi, la sua deviazione grafica appare così fantasticamente espressiva proprio perché si basa su una stilizzazione evidente.

Insomma – e questo lo dico in particolare agli autori esordienti che devono leggere questo libro – i principi di base della proposta di Eisner sono quelli cruciali. Sulla loro applicazione specifica bisogna invece ragionare. Eisner ha trovato un modo esemplare di applicarli; ma esistono molti altri modi per farlo.

16 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, fumetto, Google, graphic design, immagini, liste, Pieter Bruegel il vecchio, poesia, ricerca, semiotica, sistemi di scrittura, tabelle, Web | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, poesia, semiotica, sistemi di scrittura | Ritorno dal congresso di Venezia dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva con alcune idee che provo qui a metter giù. Lo spunto me lo danno due delle diverse relazioni interessanti che ho ascoltato. La prima, di Vincenza Del Marco, riguardava la ricerca delle immagini sul Web e le difficoltà affrontate dai motori di ricerca per renderla possibile, con la conclusione che, tutto sommato, i motori che si basano sulle parole che accompagnano le immagini restano ancora più efficaci di quelli che si basano sulla somiglianza formale (eidetica e/o cromatica). La seconda, di Omar Calabrese, riguardava la natura di ”lista” (sulla scorta del libro recente di Eco) di diversi (non tutti) dipinti di Bruegel il vecchio, in particolare I proverbi fiamminghi e I giochi di bimbi.

Del discorso di Calabrese (che ha toccato più punti di quelli di cui mi occupo qui) mi interessa l’osservazione che, affinché il contenuto del dipinto possa essere concepito come lista (di proverbi, di giochi…) è necessario che gli elementi che costituiscono la lista siano ben riconoscibili e chiaramente concettualizzati: non a caso, infatti, sia dei proverbi che dei giochi (come dei diversi tipi di cecità che si possono osservare ne I ciechi) esistono liste verbali dell’epoca, da cui si vede chiaramente che i singoli elementi sono ben definiti. L’altra osservazione importante riguarda invece il modo di organizzare lo spazio, secondo una sorta di griglia di base prospettica, che permette di posizionare chiaramente ciascun elemento singolo, ponendolo in relazione con gli altri – e che deriverebbe, secondo la plausibile ipotesi di Calabrese, dalla frequentazione di Bruegel con il disegno delle carte geografiche dell’epoca, sulle quali era frequente non solo la visione assiale, ma anche quella assonometrica.

Ho già ragionato, in un post precedente di questo blog (e anche, in generale, su tutti i post etichettati con il tag sistemi di scrittura), sul legame che esiste tra la lista/tabella e la dimensione grafica. Dagli studi sull’antichità mesopotamica sappiamo che le liste sono precedenti alla scrittura intesa come trascrizione della parola orale, e che tutta una serie di capacità classificatorie (e matematiche) provengono da questa capacità di organizzazione grafica che ancora precede la parola scritta.

Insomma, le liste sono strumenti di organizzazione concettuale del mondo precedenti alla parola scritta, e che permettono di classificare, ordinare e contare su base grafica. Naturalmente, quando entra in gioco la parola, le liste si trovano ulteriormente avvantaggiate, perché la parola soddisfa con facilità il primo dei due requisiti elencati sopra: la riconoscibilità univoca e la chiarezza concettuale. Così, la lista (o tabella) di parole (o anche numeri, ovviamente) diventa facilmente il prototipo di un’organizzazione spaziale rigorosa (in questo caso, cartesiana) di concetti ben distinti e sufficientemente univoci.

Si noti che esiste un tipo particolare di lista che gode di un privilegio particolarissimo: quello di rendere graficamente la successione del discorso orale. Ne avete un esempio sotto gli occhi: questa lista di parole che state scorrendo in questo istante, organizzata secondo semplici regole che ne assicurano la sequenzialità (sinistra-destra, poi alto-basso), ha la proprietà di corrispondere, con sufficiente approssimazione, a una sequenza di discorso orale. Solo la sua natura grafica ci permette di coglierne la natura di lista: nell’oralità primaria la lista pura e semplice non c’è. Il passaggio attraverso la scrittura ci permette però di coglierla.

Voglio provare ora a fare un esperimento concettuale. Immaginiamo una tabella o diagramma cartesiano dove, nell’angolo in alto a sinistra posizioniamo le liste e tabelle fatte di parole (scrittura sequenziale compresa), intese come esempi (1) di massima chiarezza e distinzione dei singoli elementi e (2) di più rigorosa e definita organizzazione dello spazio che li organizza. Da questo massimo, procedendo orizzontalmente verso destra, immaginiamo di diminuire il valore (1), ovvero di porre artefatti visivi i cui singoli elementi sono, andando verso destra, progressivamente meno ben definiti. Andando verso il basso, invece faremo diminuire il valore (2) ponendo artefatti visivi con un’organizzazione complessiva sempre meno chiara. In questo modo, nell’angolo in basso a destra dovrebbero finire gli scarabocchi, ovvero le organizzazioni spaziali più confuse di oggetti per nulla definiti (quali sono infatti le unità di uno scarabocchio? lo scarabocchio è tale proprio perché non c’è nessuna chiara suddivisione possibile).

Tra i due estremi della lista/tabella verbale e dello scarabocchio può essere posizionata tutta la comunicazione visiva: verbale, non verbale e combinata. Una buona segnaletica, per esempio, come può essere quella che si trova ormai in tutti gli aeroporti, va posizionata praticamente nel medesimo angolo in alto a sinistra delle liste verbali: vi troviamo degli elementi ben distinti, univocamente significativi, organizzati secondo una griglia. È facile su questa base riconoscere alla segnaletica lo statuto di scrittura non verbale.

Tuttavia (e questo vale ancor di più per la scrittura verbale) le cose sono un po’ diverse quando la natura dei singoli elementi non ci è ancora del tutto chiara, perché ci troviamo ancora in una fase di apprendimento. Le segnaletiche sono create per essere autoapprese, e sono quindi molto più facili da acquisire della scrittura verbale; tuttavia al primo contatto con una segnaletica non è detto che i singoli elementi ci appaiano già del tutto chiari. In questo caso dovremo dunque posizionarla nel nostro diagramma un po’ spostata verso destra.

Un dipinto figurativo si trova invece posizionato di una certa e non piccola misura ancora più in basso e più a destra. Quanto spostato dall’origine esso sia dipenderà dalla qualità dell’organizzazione spaziale e dalla riconoscibilità dei singoli elementi. Tra i dipinti figurativi, quelli di Bruegel analizzati da Calabrese sono presumibilmente i più vicini all’angolo in alto a sinistra – ma certamente non possono arrivare a coincidere con la posizione delle liste verbali. Nella pittura è infatti necessariamente presente proprio una resistenza all’organizzazione troppo stringente e alla troppo semplice definizione degli elementi: un dipinto interessante non può assomigliare al tabellone di una stazione, il cui pregio è proprio quello di evitare di procurarci sorprese. Il valore di un dipinto, viceversa, sta proprio nel sorprenderci.

D’altra parte, il dipinto non può nemmeno raggiungere la posizione dello scarabocchio: neppure quello ci procura sorprese: la sua assenza di qualsiasi struttura lo impedisce.

Una tavola a fumetti, da parte sua, tende tende più del dipinto ad avvicinarsi all’angolo in alto a sinistra. Essa gode di un’organizzazione tabulare chiara (la gabbia grafica) e di elementi ben distinti (le singole vignette); tuttavia questi sono a loro volta al loro interno organizzati secondo una logica che è parente di quella del dipinto figurativo. Le tavole a fumetti tendono dunque a tenersi non lontano dal lato superiore, ma spaziano abbastanza nella dimensione orizzontale: l’elementarità delle figure dei Peanuts, per esempio, tende a posizionare il lavoro di Schulz piuttosto a sinistra nella nostra tabella, mentre la complessità di quello di Dave McKean o di Lorenzo Mattotti posizionerà il loro lavoro più a destra. Questo significa anche che McKean e Mattotti sono visivamente più interessanti (e meno semplici) di Schulz: il che, ovviamente, è sotto gli occhi di tutti.

Si potrebbe continuare il gioco, provando a posizionare lavori del mondo della grafica, della fotografia, del disegno tecnico e di vari generi illustrativi. Ma qual è l’utilità di questo gioco? Certo, il posizionamento è spesso difficile e quasi sempre discutibile. Ma il fatto di poter confrontare tutte le possibili comunicazioni visive nella medesima tabella ci permette (visivamente e tabularmente) di considerarle come istanze diverse di un medesimo principio, evitando o lasciando in subordine la tradizionale opposizione tra parole e immagini. Nel nostro diagramma le parole sono semplicemente immagini definite in modo molto chiaro, proprio come gli elementi di una buona segnaletica.

Naturalmente, la chiarezza e definizione di cui parliamo è una chiarezza e definizione, per così dire, di primo livello. Qualunque parlante italiano è in grado di riconoscere univocamente le parole del testo che avete sotto gli occhi – e il grande vantaggio della scrittura, specie se tipografica, è proprio questo. Quanto a interpretarne il senso, poi, l’univocità non c’è più. Tant’è vero che la scrittura poetica, prototipo dell’ambiguità e inafferrabilità completa del senso, segue di solito un’organizzazione spaziale che è ancora più regolata di quella della prosa: parte dell’effetto che produce deriva assai probabilmente dal contrasto tra questa organizzazione tabulare particolarmente rigorosa e l’abbondanza delle sorprese interpretative che ne saltano fuori. (E anche i Peanuts di Schulz, così semplici visivamente, trasmettono in realtà interpretazioni molto complesse)

Poi esiste anche la poesia visiva, che gioca proprio sull’allontanamento dalla posizione standard verso il basso, e talvolta persino verso destra, come accade, per esempio, negli Zeroglifici di Adriano Spatola, ai confini tra poesia e arti visive. L’accento sulla rilevanza della dimensione visuale significa infatti anche complicare il gioco sulla riconoscibilità dei singoli elementi e sull’organizzazione spaziale – e giustifica le perplessità di chi si domanda se questa si possa chiamare ancora poesia.

Che cosa ha a che fare tutto questo con i motori di ricerca per le immagini? Riflettiamo un attimo: la ricerca, o almeno quella che si fa sul Web, è un’operazione concettuale, ovvero si cerca qualcosa, e questo qualcosa dev’essere sufficientemente definito. Insomma, la ricerca stessa, così concepita, gode delle stesse proprietà delle liste (ed è pure internamente basata su quelle grandi liste che sono i database). Non c’è da stupirsi che funzioni bene per quelle cose che stanno sull’angolo in alto a sinistra del nostro diagramma, e sempre meno bene man mano che ci se ne allontana. Temo che dunque non si tratti solo di un problema tecnico, destinato a essere risolto in pochi anni.

P.S. Perché non inserisco un’immagine, che dia una chiara idea visiva del mio diagramma? La risposta è che si tratta di un esperimento concettuale, e non di un modo per creare una vera e propria mappa. Se mostrassi il diagramma dovrei per forza dare un posto preciso alle cose, e l’attenzione di chi legge questo post si sposterebbe sul dove metterle (un po’ più in alto, un po’ più in basso, più a sinistra, più a destra…). È poi un esperimento anche nel senso che si tratta di un’idea appena abbozzata, che mi appare suggestiva perché permette di mettere insieme tutto il campo del visivo. Ma richiede certamente ancora molto raffinamento per poter diventare una teoria.

Carlos Gardel fu un cantante straordinario. Non saprei dire se le canzoni che lui cantava erano davvero belle. Ascoltate oggi, poi, rivelano tutta la loro età, e le mode, le consuetudini, le idiosincrasie di un’epoca così lontana. Però, cantate dalla sua voce mi restano nelle orecchie (anzi, mi sono nelle orecchie, proprio ora mentre scrivo) come momenti di emotività straordinaria. Poco importa che io mi ripeta che appartengono a un mondo a me lontano nello spazio e nel tempo, e lontano pure ideologicamente e culturalmente. Persino io, italiano del 2010, non riesco a non fremere di strane emozioni al sentire questa voce che proviene dall’Argentina degli anni Trenta. Magari la ragione per cui non posso dire se quelle canzoni fossero belle in sé, è che è talmente forte l’impronta della sua voce che finisce per essere quella l’unica cosa che conta.

C’è poco da stupirsi dunque del fatto che, nella sua epoca e nel suo paese, Gardel fosse già un mito quando era vivo. Poi, la consacrazione della morte improvvisa, in un incidente aereo in Colombia nel 1935, lo proiettò per sempre nella dimensione del simbolico: non solo una voce mitica, capace di provocare straordinarie emozioni in chi la ascolti, ma il mito stesso dell’Argentina, l’incredibile simbolo di un’identità nazionale basata sul tango, sulla virilità, sulla capacità seduttiva, e sulla capacità di produrre e di provare emozioni. (Assai meglio che in Italia, comunque, dove, quando va bene, l’identità nazionale si fonda sul calcio, e quando va male… meglio lasciar perdere…)

A parte Maradona, l’Argentina non ha prodotto solo Gardel. Già solo nei campi per cui ho qualche interesse dovrei elencare tanti nomi. Stranamente, tutti condividono con il nome di Gardel una qualche impronta di tipo mitico e simbolico. Certo nessuno quanto lui, ma per chi ha qualche amore per la letteratura il nome di Jorge Luis Borges produce un effetto analogo. E per chi ama la letteratura a fumetti, l’Argentina è stata particolarmente generosa: se dico Hector Oesterheld o se dico Alberto Breccia, chi sa di che cosa parlo sente passare un fremito.

Non so se succeda a tutti. Come europeo, o forse magari proprio come italiano (e credo che succederebbe anche se io fossi spagnolo), la sensazione che provo è che in Argentina sia ancora presente nell’aria una dimensione mitica che è esistita anche qui, ma che nel corso del Novecento si è progressivamente estinta – o, meglio sarebbe dire, si è progressivamente banalizzata. È come se la cultura Argentina apparisse come la versione rimasta giovane di qualcosa che qui è irreparabilmente invecchiato.

Questo non significa che la cultura argentina (sto parlando di cultura in senso antropologico) sia qualcosa di universalmente apprezzabile. Certi suoi aspetti (come il machismo, per esempio) mi appaiono volgari e persino ridicoli. Ma il mito non è qualcosa di etico: è un respiro brutale, fascinoso per la sua brutalità, che è tale nel bene come nel male. È qualcosa che rimpiangiamo anche quando non rimpiangiamo i suoi contenuti. Lo rimpiangiamo perché contiene un’energia, un piacere di vivere, che è sconosciuto in sua assenza. Se potessimo, vorremmo vivere in presenza del mito, senza subirne le conseguenze brutali. Sembra che non sia possibile, e che siamo condannati a oscillare eternamente tra la valutazione razionale che ci salva la vita, e la passione mitica che ce la riempie di senso.

Per chi è appassionati di letteratura a fumetti, c’è almeno un altro nome mitico che proviene dall’Argentina, anzi due, quello della coppia di autori José Muñoz e Carlos Sampayo. Il fumetto italiano deve loro moltissimo, persino quello popolare alla Bonelli. Ma la loro produzione è certamente una produzione colta, non foss’altro per la non facilità della lettura, tanto visiva quanto narrativa, delle loro opere.

Non sono un mito per questo, tuttavia. Chi, come me, ne segue il lavoro dalle prime pubblicazione italiane degli anni Settanta, conosce bene lo strano groviglio di emozioni che persino le storie hard boiled del primo Alack Sinner sono in grado di produrre. A quell’epoca sia lo stile grafico di Muñoz che quello narrativo di Sampayo erano ancora decisamente più lineari di quello che sarebbero stati poi, ma era già presente un gioco polifonico di voci, di punti di vista, di vicende interallacciate che facevano di Alack Sinner un fumetto particolare e notevole.

Forse quello che era proprio di Muñoz e Sampayo sin dall’inizio era la capacità di vivere (e trasmettere) il mito con tutta la violenza che esso ancora vive nell’aria di Buenos Aires, e di fornircene una versione critica, mediata dall’occhio di chi si rende conto della sua problematicità etica. Ma questo non viene fatto discutendo il problema, bensì presentandolo attraverso la pluralità delle voci e dei punti di vista. In questo modo, anche se il mito viene messo in discussione, e lo sguardo critico dell’intellettuale razionale si sente soddisfatto, in realtà non c’è nessuna vera e propria razionalizzazione del mito; c’è piuttosto uno scontro tra mitologie differenti, che continuano a conservare il loro fascino terribile, la loro negatività sinistra, e la loro feroce vitalità.

Non c’è nessuna soluzione, nessuna ideologia razionale e positiva, nel discorso di Muñoz e Sampayo. Non c’è nemmeno l’utopia socialista, che promette la soluzione di tutti i problemi, ma a costo proprio di uccidere il mito. Ovviamente non c’è nemmeno l’utopia capitalista, che maschera di razionalità l’emersione di altri miti, ben meno soddisfacenti di quelli antichi. Semmai Muñoz e Sampayo si permettono di prendere questi (poveri) nuovi miti, e di metterli a contrasto con quelli tradizionali: in questo modo la dimensione etica (e la condanna implicita delle atrocità) emerge con forza, ma senza cancellare, senza diminuire nemmeno di un soffio la vitalità perversa e fascinosa del mito. Sin dall’inizio, leggere le storie scritte da Carlos Sampayo e disegnate da José Muñoz è stato un atto di confronto con una dimensione profonda e contraddittoria, dotata dello stesso fascino che possiedono i miti greci, terribili e meravigliosi proprio per la loro commistione di giustizia e di orrori.

Cosa succede quando il mito attuale e impietoso di Muñoz e Sampayo si confronta col mito stesso dell’identità argentina, Carlos Gardel? "Carlos Gardel" di José Muñoz e Carlos Sampayo, Nuages 2010

Non c’è un racconto vero e proprio della vita di Gardel, in questo romanzo. La falsariga è data da un dibattito televisivo sul cantante e sull’identità nazionale argentina, combattuto da due antipaticissimi contendenti, fieramente avversi l’un l’altro: l’uno nel difendere tutte le doti (tipicamente argentine) che si attribuiscono a Gardel, l’altro nel metterle tutte in discussione, una dopo l’altra. Ma il loro dialogo si intreccia con gli episodi stessi della vita di Gardel, e con le tante visioni delle persone che lo hanno accompagnato: il tutto quindi in una composizione corale, polifonica, che, nell’effetto complessivo, ha una struttura che è più simile a quella di un brano musicale (magari proprio un tango) che non a un racconto tradizionale.

Non è il cantante Carlos Gardel a essere messo in discussione: su quello e sulla sua capacità strepitosa nessuno esprime mai il benché minimo dubbio. Gardel è davvero il mito argentino, per tutti, allora come ora. Ma cos’è questo mito? Muñoz e Sampayo lo perpetuano, paradossalmente, proprio conducendoci ad osservarne, a patirne, tutti i lati oscuri – ma anche a godere di quelli luminosi, vitali. Persino quando non è possibile separarli.

Ho letto e riletto il loro libro. Poi non potevo non riascoltare Gardel.

7 Aprile 2010 | Tags: Bauhaus, carattere tipografico, caratteri lineari, comunicazione visiva, estetica, Futura, Georg Kurt Schauer, graphic design, James Mosley, Paul Renner, Romanticismo, sistemi di scrittura, sublime, tipografia | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design, sistemi di scrittura | Anche studiando la storia della tipografia si fanno strane scoperte sui percorsi di senso delle forme di cui facciamo quotidianamente uso. Prendiamo i caratteri lineari, o senza grazie (variamente chiamati, a seconda della lingua o tradizione o periodo, sans-serif, grotesque, antiqua, gothic o anche egyptian). Il dibattito tra i professionisti della grafica sulla loro leggibilità è tuttora in corso, senza che si possano assegnare vantaggi decisivi né a chi sostiene che i caratteri aggraziati sono comunque più leggibili, né a chi sostiene il contrario – salvo che per quanto riguarda la lettura su monitor, rispetto alla quale è largamente accettata la posizione secondo cui, a causa della bassa risoluzione, i caratteri lineari sarebbero più leggibili di quelli aggraziati. E questa è una delle ragioni per cui state leggendo queste medesime parole in un Verdana anziché in un Times New Roman.

Ma non è di leggibilità che voglio parlare. Un’altra posizione largamente condivisa è che i caratteri aggraziati siano, in linea di massima, più tradizionali, e quelli lineari più moderni. Di conseguenza l’uso dei caratteri lineari sarà in generale preferibile in tutte quelle situazioni in cui l’impostazione grafica vuole trasmettere un’idea di contemporaneità e di progresso. Si noti che ho insistito sull’“in linea di massima” e sull’“in generale”, perché ovviamente vi sono font di caratteri specifici e situazioni specifiche in cui il principio generale può trovarsi del tutto ribaltato. Inteso come un principio generale, comunque, quello della maggiore modernità dei caratteri lineari è praticamente un luogo comune – ormai talmente diffuso e acritico che non mi stupirei se si trovasse oggi sul punto di essere ribaltato.

Come si è arrivati a questo luogo comune? In altre parole che cos’hanno i caratteri lineari che li renda più moderni di quelli aggraziati? La strana scoperta si fa proprio quando si va a esplorare l’origine di questa concezione. Mi fa da conduttore un bellissimo saggio di James Mosley, “La ninfa e la grotta. La rinascita dei caratteri senza grazie”, contenuto nel volume Radici della scrittura moderna (Stampa Alternativa & Graffiti, 2001).

Per molto tempo si è ritenuto che il carattere lineare faccia la sua prima uscita moderna intorno al 1816, data attribuita alla sua più antica testimonianza tipografica. Da quel momento e per circa un secolo la sua sorte è legata unicamente ai contesti di segnaletica, insegne e manifesti. Solo con l’inizio del Novecento qualcosa nel suo destino inizia a cambiare.

L'iscrizione lineare del Grotto di Stourhead (circa 1750) trovata da Mosley Mosley ci mostra invece come, al suo ingresso nell’universo tipografico, il carattere lineare sia già presente nella scrittura da oltre sessant’anni, soprattutto in ambito britannico, come carattere lapidario. Lo si trova nelle iscrizioni funerarie, ma anche in certi fregi architettonici, così come nei frontespizi di volumi che fanno riferimento a quei medesimi contesti.

Visto così, questo ingresso in scena del carattere lineare appare ancora più strano. Il carattere lapidario per eccellenza è infatti, nella nostra tradizione, quello romano classico, con tutte le variazioni moderne sul modello della capitale traianea: non solo un aggraziato dunque, ma il prototipo stesso del carattere con le grazie.

Se aggiungiamo che il periodo in cui avviene questa trasformazione è anche il periodo del ritorno in voga degli stili classici, nella forma – appunto – del neo-classicismo, l’ingresso in scena dei caratteri lineari può apparire ancora più incomprensibile.

Thomas Banks Iscrizione funeraria, 1791 Non è però un caso che gli eventi di cui stiamo parlando avvengano sostanzialmente in Inghilterra. Nel mio post del 17 febbraio ho raccontato come il concetto di sublime abbia trasformato il modo di considerare l’arte nell’Inghilterra del Settecento e poi in tutta Europa sino a noi. C’è un altro aspetto importante di quella trasformazione, a cui là non ho accennato: si tratta dell’arcaicismo, del primitivismo, della ricerca di forme anticlassiche (quella stessa che porta, alla fine del secolo, a preferire l’anticlassico Michelangelo al classicissimo Raffaello). Questa tendenza si sposerà facilmente con l’imminente recupero del gotico, e già si sposa in quegli anni con la moda del romanzo gotico, ovvero dell’horror settecentesco.

Insomma, l’Inghilterra del Settecento si presenta come un laboratorio dei temi che poi esploderanno con il Romanticismo al volgere del secolo. Per quanto singolare possa apparire, il carattere lineare, con la sua povertà e geometricità, appare in questo contesto come un carattere dotato dei pregi di primitività e arcaicità – e quindi non di rado adeguato a esprimere lo spirito nuovo. I riferimenti sono le scritture lapidarie greche classiche, quelle etrusche e quelle romane antiche, precedenti alla grandiosità imperiale. Ma c’è un singolare riferimento anche alla scrittura egiziana: Egyptian vengono infatti definiti questi nuovi caratteri, nonostante di egiziano non possano ovviamente avere nulla.

A questo proposito fa notare Mosley come la moda dell’Egitto stia in quel periodo imperversando in Europa, e di come i francesi, ritornando in Grecia dopo la spedizione egiziana del 1802, si stupiscano di ritrovare l’arte greca deludente, dopo l’esperienza diretta dei semplici e massicci templi egizi, così dotati di “una nobile semplicità, e una maestosità che riempie lo spirito” (Description de l’Egypte, 1809-28). I caratteri lineari condividono con l’architettura egiziana questa medesima nobile semplicità, e il medesimo spirito arcaico.

Anche per questo, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, essi diventano di moda. Non entrano ancora nei libri (al massimo, raramente, nei frontespizi) perché comunque si tratta di caratteri ancora troppo grezzi per competere con quelli tradizionali, ma si impongono in una molteplicità di combinazioni pubbliche. Così, paradossalmente, il fatto di essere considerati forme arcaiche diventa il motivo della loro modernità: arcaismo e modernità si fondono, nel comune anticlassicismo. Ecco come conclude Mosley il suo saggio, con una citazione da Georg Kurt Schauer (che ritiene comunque l’ispiratore della sua ricerca):

Questi caratteri senza grazie possono ben essere stati pensati per scopi puramente accademici, ma una tale evidenza delle forze elementari del passato deve aver avuto un fascino assai diverso per la Sensibilità coltivata dagli ammiratori dei poemi di Ossian e da quel primo Romanticsmo che era un anelito al ritorno a un passato puro, semplice e forte. Le richieste della pubblicità, la ricerca del sensazionale e la spinta commerciale alla novità possono ben essere state le ragioni immediate per la realizzazione dei caratteri tipografici “lineari”, senza grazie e a grazie squadrate; ma queste sono osservazioni superficiali, che oscurano piuttosto che rivelare le vere cause sottostanti. Il rifiuto della leggerezza e dell’armonia classiche è un impulso romantico. Lo spirito romantico considera la sobria semplicità un valore positivo. La forza barbarica è da ammirare, e così l’assenza di decorazioni superficiali. L’essenza del Romanticismo è nel desiderio di purezza e di forza. Queste qualità, che non possono essere trovate nel presente, vengono cercate nei movimenti arcaici, o in ogni passato per quanto lontano, assunto come più elementare. La rozzezza primitiva, nella sua lotta per il ritorno alla natura, era per i romantici tanto eccitante quanto era invece offensiva per chi aveva attitudini ortodosse e civilizzate. (Schauer, Über die Herkunft der Linearschriften, 1959)

Questo richiamo alla semplicità come valore ricorda facilmente l’equiparazione tra ornamento e delitto operata da Adolf Loos nell’inaugurare l’architettura e il design del Novecento. Non è difficile osservare come la storia successiva dei caratteri lineari si ponga tutta su questa linea, sia nella versione avanguardista (ispirata, più o meno da vicino, dal Bauhaus) di Paul Renner, Max Miedinger e Adrian Frutiger sia in quella umanistica di Edward Johnston ed Eric Gill.

Paul Renner, il carattere Futura, 1927 È forse più difficile accorgersi di come l’idea del sublime continui a operare in queste creazioni, specialmente in quella di Renner. Il carattere Futura (1927), da lui disegnato, è infatti la migliore realizzazione in campo tipografico dell’utopia del Bauhaus e dei funzionalisti, l’idea di forme che siano al tempo stesso pubblicamente utili e graficamente semplici, senza bisogno di alcun riferimento alla tradizione. Una sublime semplicità, insomma, che esprime l’utopia del progetto di un’umanità non condizionata del proprio passato: primitiva dunque, almeno nel senso di un’umanità che può essere nuova, che può ricominciare di nuovo la propria storia.

Non posso comunque non essere colpito da questa singolare contiguità tra piramidi, horror e funzionalismo, che da questa storia salta fuori. E dovremmo aggiungerci pure la pubblicità, che dei caratteri lineari è stata poi di fatto la principale beneficiaria – quasi a farsi gioco di quella medesima utopia a cui essi devono l’esistenza.

5 Aprile 2010 | Tags: Alan Moore, Algirdas J. Greimas, ermeneutica, estetica, fumetto, poesia, principio del parallelismo, Roman Jakobson, semiotica, Watchmen | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Sia riflettendo sul testo poetico che su quello fumettistico mi ritrovo ricorrentemente di fronte a quel principio formulato da Roman Jakobson che va sotto il nome di principio del parallelismo. Jakobson afferma al proposito che la funzione poetica “proietta il principio di equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa al grado di elemento costitutivo della sequenza”. In parole più povere, per Jakobson quelle relazioni di equivalenza e somiglianza che nell’uso normale del discorso agiscono soltanto come substrato di riferimento delle nostre scelte (ovvero si ritrovano solo a livello paradigmatico), si ritroverebbero in poesia anche a livello del discorso stesso, che sarebbe in parte organizzato secondo queste stesse relazioni (che quindi si ritroverebbero anche al livello sintagmatico). Le equivalenze fonetiche o prosodiche (rime e ritmi) sarebbero dunque parallele a equivalenze semantiche, e andrebbero interpretate in questo senso, riempiendo la poesia di una straordinaria densità di sensi allusivi. E ancora: “La concezione che Valéry ha della poesia come hésitation prolongée entre le son e le sens, è molto più realistica e scientifica di tutte le forme d’isolazionismo fonetico”.

L’idea di Jakobson è cruciale, e si manifesta magistralmente, per esempio, nell’analisi realizzata insieme a Claude Lévi-Strauss del sonetto Les Chats di Charles Baudelaire, dove si espone bene la grande complessità di rimandi che l’organizzazione dei suoni produce. Nonostante questo, anche nel leggere le pagine di quell’articolo mi rimane la sensazione che Jakobson (o, forse, i suoi esegeti) abbia generalizzato troppo, e che si possa continuare a prendere per buone le parole di Valéry anche senza dover cogliere continuamente una relazione tra i parallelismi (prosodici, fonetici, lessicali, semantici…) e il senso di quello che viene detto là dove il parallelismo si manifesta.

La poesia è più antica della prosa. Lo è per le ragioni ben spiegate da Eric Havelock di migliore memorizzabilità in un mondo in cui la scrittura non esiste o è comunque troppo poco diffusa. Ma questa maggiore antichità mal si concilia con la sua maggiore complessità – e non è che Omero sia particolarmente più elementare di Baudelaire, nonostante i duemilacinquecento anni e passa che li separano.

Voglio provare a vedere le cose in un modo un poco diverso, un modo che giustifichi un’applicazione meno compulsiva di un principio comunque importante come quello del parallelismo.

Supponiamo di trovarci in un ambiente naturale, per esempio in montagna, di fronte a un’ampia veduta. Si tratta di qualcosa che di solito apprezziamo, anche se non pensiamo che quello che vediamo e in generale percepiamo debba avere per forza un significato. Naturalmente la dimensione del significato rimane lo stesso profondamente in gioco, ed è proprio per questo che ciò che stiamo percependo ci appare bello: osserviamo le cose e le relazioni tra loro, vi sono cose simili che avvicinano luoghi diversi, vi sono cose che ricordano altre cose viste altrove, vi sono cose che rinviano a discorsi fatti, ad altre esperienze vissute, vi sono relazioni di somiglianza o dissomiglianza tra cose che a loro volte rinviano a discorsi fatti o a esperienze vissute. E così via, in una rete inesauribile di significati, senza che tutto questo debba per forza coagularsi in una dimensione unitaria di discorso, cioè in un significato unitario, in un “messaggio”.

Se questo medesimo paesaggio fosse dipinto, o anche solo fotografato, avremmo invece ragione di pensare che un discorso, e quindi un senso unitario, ci sia; perché anche solo la scelta di dipingere (o fotografare) quel pezzetto di mondo è già un inizio di discorso, per non dire di tutte le altre scelte che il pittore (o il fotografo) fa. Tuttavia, io credo che sbaglieremmo nel risolvere tutta la ricchezza semantica della fruizione ambientale nella strumentalità al discorso da parte del pittore (o del fotografo). Certo, non c’è dubbio che l’artista abbia utilizzato strumentalmente il paesaggio per trasmettere il proprio discorso, e che dunque sia possibile anche interpretarlo così, ma in molti casi la nostra ammirazione per l’artista (in particolare se si tratta di un fotografo) sta soprattutto nel suo aver saputo cogliere un dettaglio di mondo così di per sé significativo, e di averci detto: eccolo! A volte, il discorso dell’autore si può risolvere semplicemente in quell’eccolo!

Se interpretiamo in quest’ultimo modo, stiamo considerando il testo un po’ come un ambiente, e non solo come uno strumento. Non che l’autore scompaia, ma è sicuramente un po’ meno ingombrante, e il suo ruolo non è quello di chi ci trasmette un profondo messaggio, ma semplicemente quello di chi ci dice: guarda qui, questo sembra interessante!

Noi siamo abituati a pensare al linguaggio in maniera strumentale, come un modo per trasmettere messaggi. Ma questa razionalità funzionalista presuppone un contesto in cui gli scopi comunicativi siano già chiari; e, certo, nella misura in cui gli scopi sono chiari, il linguaggio può davvero essere utilizzato funzionalmente, come uno strumento per raggiungerli. Tuttavia, a monte di qualsiasi altro scopo, il linguaggio ne ha uno che di solito, pur onnipresente, non ha alcun bisogno di essere chiaro: si tratta di uno scopo fatico, di contatto. A questo scopo, il guarda lì è già sufficiente, nella misura in cui chi parla e chi ascolta vengono avvicinati dalla comune attenzione.

E il guarda lì può anche essere semplicemente un guarda qui, ovvero guarda (o meglio, ascolta) come questa successione di suoni è armoniosa, come quello rimanda a questo, come quello ricorda quell’altra cosa là, e come il rapporto tra questo e quello ne ricordi un’altra ancora. Il testo può essere fruito come un ambiente, ancor prima che nella sua funzione strumentale, e anche indipendentemente da quella.

La poesia è ovviamente il luogo tradizionale in cui fenomeni di questo genere accadono, il luogo in cui chi parla (o scrive) non sta solo dicendo qualcosa, ma anche dicendo guarda qui: le mie parole non sono interessanti solo per quello che dicono, ma anche perché sono interessanti di per loro, come gli aspetti di un paesaggio. Va bene che se ne cerchi un significato complessivo unitario, ma va anche bene che agiscano come un semplice ambiente, al di là di qualsiasi funzionalità espressiva. Solo il lettore che entri in sintonia con questo paesaggio verbale coglie davvero il fascino di quello che c’è dentro, e allora l’ammirazione per il poeta non sarà per colui che dice cose straordinarie, ma per quella persona che mi sa indicare le cose giuste, le quali significano poi per conto proprio, a dispetto del fatto che un significato complessivo e unitario magari non ci sia, o che sia così difficile da trovare da lasciarci perplessi.

Una versione debole (e per me accettabile) del principio di Jakobson è che tutte le relazioni presenti in un testo poetico siano significative. Quello che trovo problematico è che tutte siano da ricondurre a un nucleo semantico fondamentale – ma questo è forse già più Greimas che Jakobson, e magari proietto la lettura dell’uno sulle parole dell’altro.

Pensare i testi come ambienti non ci impedisce di vederne la natura strumentale (di strumenti comunicativi) ma ci aiuta a non risolverli in quella. Ci invita a visitarli più che a farne un’ermeneutica, ma anche a capire i limiti stessi dell’ermeneutica.

In termini diversi, questo discorso vale anche per il romanzo. Trascuriamo, per semplicità, la rilevanza degli aspetti fonetici e prosodici (che comunque ci sono anche lì), e facciamo finta che la parola, nel romanzo, abbia davvero una funzione puramente strumentale, come veicolo del racconto. Si potrà osservare che, in un romanzo ben costruito, la fruizione ambientale, esclusa dal livello del significante, si ripresenta al livello del racconto. In altre parole, nel leggere un buon romanzo non ci domandiamo continuamente cosa stia volendo dire l’autore con quelle vicende narrate: sostanzialmente vi ci immergiamo, proprio come nel paesaggio, e diamo all’autore il ruolo di colui che ce le ha messe sotto gli occhi, essendogliene grati.

La differenza tra poesia e prosa narrativa è dunque una differenza di livello; ovvero sino a che punto è possibile considerare come ambiente quello che abbiamo sotto gli occhi: sino al livello del racconto o sino a quello della sequenza delle singole parole?

Nel campo del fumetto non c’è una distinzione di genere così netta come quella che esiste tra poesia e prosa, ma possiamo trovare ugualmente queste differenze tra testi leggibili come ambienti a livelli differenti. In gran parte del fumetto popolare, per esempio, il disegno e l’articolazione delle parti grafiche e verbali sono del tutto (o quasi) funzionali al racconto, e solo a questo livello il lettore può avere (e di solito ha) una fruizione di tipo ambientale.

Ma ci sono anche testi a fumetti in cui le cose funzionano nel modo opposto. Prendiamo Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons, per esempio. Sappiamo tutti benissimo quanto questo testo sia costruito, fitto di riferimenti interni, di rime grafiche e narrative, di riferimenti esterni. Tutti aspetti che contribuiscono radicalmente al fascino straordinario che ne promana.

Certo, potremmo ricondurre tutti questi aspetti al racconto, e vederli come efficacissimi condimenti di una storia che è una metafora amara del potere, persino quando questo potere sia utilizzato con le migliori intenzioni del mondo. Questo si può fare, e va fatto.

Però potremmo anche seguire la strategia inversa e immergerci nel testo, lasciandoci attraversare da questa rete inesauribile di rimandi, e considerare che il racconto nel suo insieme non sia che uno di questi elementi – magari più grande e importante degli altri, ma non quello a cui tutto va ricondotto! Se leggiamo Watchmen così, ne perdiamo forse la morale, però lo stiamo percorrendo da dentro, abitando, vivendo come un’esperienza condotta dal suo autore, che ci indica, via via, che cosa è significativo: ci dice, continuamente, guarda qui!

Non per questo, è ovvio, Watchmen va considerata come un’opera di poesia. La poesia è un genere di scrittura verbale. Non esiste la poesia a fumetti. Esiste però un modo di fare fumetti che esibisce lo stesso livello di complessità e di ambientalità della poesia.

1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.

Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.

Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)

Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.

Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.

Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.

Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.

E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.

1. La parola poetica e la sua natura collettiva

È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:

Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.

La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.

L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.

La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.

Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.

Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.

Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.

D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.

Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.

Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.

Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.

Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.

30 Marzo 2010 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto, politica | Category: fumetto | Andrea Pazienza è nell’aria (grazie all’infelice riedizione del suo Astarte) ed è nell’aria anche la politica (grazie all’infelice esito delle elezioni, e a tutto quello che ci sta attorno). Per questo, mi salta sotto gli occhi questo articoletto che ho scritto nel 2005 non ricordo più per chi, e la coincidenza è troppo bella per non approfittarne. Quando leggo di quella politica, buona o cattiva che fosse, mi domando davvero come abbiamo fatto ad arrivare a questa, che buona certamente non è.

Una sera di aprile

Una sera di aprile del 1977 mi trovavo in un locale alternativo di Bologna, che aveva nome La talpa, per quella che veniva chiamata allora una riunione politica. Si trattava indubbiamente di una riunione, perché il luogo riuniva numerose persone, ed era sicuramente politica perché la politica era ciò che in quei giorni ci teneva assieme. Ma quando si pensa a una riunione politica oggi si pensa a un gruppo di persone dotato di una qualche omogeneità e di un qualche fine comune che discutono una strategia di azione. Quella sera, più che altro, l’omogeneità e i fini comuni erano una meta, anziché dei presupposti, e una meta nemmeno troppo ambita.

Più che altro, potrei dire oggi, quello che ci teneva insieme, nonostante divergenze ideologiche profondissime dividessero i presenti, era la consapevolezza di far parte di un medesimo ambiente, di un medesimo ambito culturale, di essere comunque un “noi” molto forte e compatto. Allora credevamo che il nocciolo di questo “noi” stesse nella politica, ma quello che si intendeva allora per politica aveva davvero poco a che fare con quello che si intende oggi. Basti pensare allo slogan in cui ci si riconosceva, che recitava “il personale è politico”, ma che si sarebbe potuto anche declinare all’inverso: “il politico è personale”.

La serata tardava a prendere il volo. Si chiacchierava e non c’erano interventi che monopolizzassero l’attenzione. L’interesse comune si coagulò a un certo punto attorno a un mazzo di foglietti che passavano di mano in mano, suscitando grasse risate. C’erano delle vignette umoristiche, disegnate a pennarello su quei foglietti, in cui riconoscevamo facilmente la situazione bolognese di quei giorni. Erano gli originali, non delle riproduzioni, e l’autore era lì tra noi, che si godeva i commenti divertiti e i complimenti del pubblico. Io, però, non riuscii a identificarlo, e nemmeno mi rimase memoria del suo nome.

Fu solo numerosi anni dopo, sfogliando una qualche pubblicazione di quel periodo, che riconobbi chiaramente le vignette che avevo visto quella sera, e capii che, di Andrea Pazienza, avevo assistito, inconsapevole, a uno dei primi successi pubblici bolognesi. In realtà un suo successo assai maggiore stava iniziando a esplodere sulla rivista Alter Alter proprio in quei medesimi giorni di aprile, che vedevano pubblicato il primo episodio de Le straordinarie avventure di Pentothal.

Io scoprii Pentothal ben un anno dopo, mentre scontavo in ospedale i postumi di un viaggio nel deserto. Sarà forse solo cronaca il far sapere che il mio desiderio di occuparmi di fumetti in maniera più approfondita è dovuto in buona parte a quella scoperta. Ma non è solo un fatto di cronaca la ragione di questo mio innamoramento. Il fatto è che Pazienza esprimeva davvero con Pentothal l’anima creativa e contraddittoria di quello che stavamo tutti vivendo; e la esprimeva con una ricchezza, una fantasia e una precisione emotiva che erano davvero impressionanti.

Io credo che la fortuna del fumetto italiano di quegli anni, tra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta, sia stata dovuta alla presenza di un ambiente culturale giovanile diffuso e molto ben definito, di cui il movimento bolognese rappresentava probabilmente una delle realtà più significative, ma che trovava riconoscimento ovunque. Per molti giovani autori, così come per tutti i nuovi lettori di quegli anni, il fumetto rappresentava una forma espressiva ideale, perché era potente, versatile, economica, e soprattutto perché non aveva alle spalle una storia di connivenza con l’industria culturale, con il potere economico costituito: era, insomma, ai nostri occhi, un medium sufficientemente vergine, almeno in Italia, da poter essere colonizzato, e dichiarato nostro.

Questa rinascita del fumetto non era dunque dovuta né a una proposta rischiosa di autori innovativi, né alla risposta di editori astuti alle richieste del pubblico. Ovviamente, entrambe queste componenti erano davvero presenti, ma quello che esisteva prima di tutto era un ambiente culturale, di cui autori e lettori si riconoscevano come parte, un discorso, una conversazione diffusa su temi che sentivamo pregnanti – e il fumetto ne era il mezzo di espressione privilegiato.

Credo che il primo ad accorgersi di quello che stava succedendo e a fare del proprio fumetto la voce fantasmagorica di quella conversazione sia stato Filippo Scozzari. Ma poi Pazienza ha rappresentato quella voce più e meglio di chiunque altro, facendo storia e leggenda della vita di quegli anni.

Rileggendo Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, chi ha vissuto quegli anni non apprezza solo l’esame di storia del cinema su Apocalypse Now. Perché Pazienza non era solo un grande umorista e un disegnatore strabiliante; era anche un prodigioso narratore, capace di individuare l’anima profonda delle relazioni personali e degli eventi, e di costruire racconti apparentemente senza né capo né coda, ma in realtà così ricchi e trascinanti da lasciare attoniti.

A chi lo ricorda soprattutto come umorista regalerei Gli ultimi giorni di Pompeo, la testimonianza più drammatica di quello che succede una volta che i miti si infrangono, e il personale e il politico si separano drasticamente, e per sempre. Proprio come Pompeo, Andrea si è buttato via, un po’ per indolenza, un po’ per sbaglio, un po’ perché le epoche storiche in cui invece di sentirsi soli ci si sente in tanti finiscono, e per troppo tempo non ritornano più.

28 Marzo 2010 | Tags: comunicazione visiva, Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert, fotografia, fotoromanzo, fumetto, narrazione per immagini, reportage, semiotica | Category: comunicazione visiva, fotografia, fumetto | Vorrei parlare del libro di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier, Il fotografo (Coconino Press e Fandango 2010), non solo perché è un bellissimo libro di reportage a fumetti (nella tradizione inaugurata a suo tempo da Joe Sacco), ma anche perché presenta un modo del tutto originale di accostare l’immagine disegnata a quella fotografica per raccontare a fumetti. Ovviamente, è il tema stesso a fornire l’occasione: trattandosi del racconto dell’esperienza di un fotografo (Lefèvre) nel realizzare un reportage, il reportage stesso è giustamente parte del racconto, e il racconto è a sua volta un modo per dare ancora più senso e più gusto al reportage medesimo.

Guibert, Lefèvre, Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Parlando in generale, l’immagine fotografica non è narrativamente autonoma: poiché essa consiste di un frammento visivo di mondo sottratto al suo contesto, ha bisogno che il contesto le venga in qualche modo ricostruito per acquistare significato (a meno che non si tratti di un gioco fotografico formale – il che va benissimo, ma in questo caso la fotografia non è così diversa dalla pittura, e il fatto di essere fotografia anziché pittura incide solo nella misura in cui aggiunge l’informazione che quelle forme lì che stiamo guardando esistono davvero nel mondo da qualche parte, e che bisogna solo saperle vedere). Il contesto viene ricostruito tipicamente attraverso titoli, didascalie, oppure inserendo le immagini come accompagnamento di un testo verbale narrativo (per esempio, un articolo sugli eventi che le foto mostrano).

I tentativi di fare racconto per immagini utilizzando direttamente le immagini fotografiche approdano di solito ai grotteschi risultati del fotoromanzo – riscattato solo in rarissimi casi da produzioni comunque di carattere intellettualistico e ostentatamente provocatorio. Il problema è che l’effetto realistico dell’immagine fotografica (in fondo si tratta davvero di un frammento visivo di mondo strappato al suo contesto) mal si armonizza con la natura grafica e convenzionale del balloon (qualsiasi forma esso prenda); mentre la scelta di accompagnare le foto con un racconto a pié di immagine (oltre a ricordare troppo le pratiche editoriali dei rotocalchi) non fa che sancire la separazione tra la funzione del raccontare (destinata alle parole) e quella del testimoniare-documentare (destinata alle immagini).

Anche ne Il fotografo è evidente che esistono parti con funzione di narrazione e parti con funzione di testimonianza; tuttavia la natura sostanzialmente visiva delle parti narrative rende lo scarto con le parti di testimonianza molto più piccolo. Così, le fotografie, pur essendo chiaramente testimonianza, riescono a essere insieme anche racconto, armonizzandosi con le vignette disegnate. L’effetto è quello di un racconto che costantemente ci sbatte di fronte alla realtà di quello che racconta, senza più la mediazione del disegno. Certo, c’è la mediazione della fotografia, ma Lefèvre è un reporter, ovvero qualcuno che (pur non negando, certo, la rilevanza del proprio punto di vista e delle proprie scelte) mira a rendere il più possibile il senso stesso della scena che sta riprendendo, e usa i propri strumenti per calibrare la foto in modo da trasmettere il più possibile il senso di quello che sta vedendo.

La fotografia è uno strano strumento comunicativo, che associa l’indubbia oggettività di quello che viene colto (immagini del mondo che impressionano la pellicola in maniera meccanica) con l’indubbia soggettività delle scelte che si fanno per coglierlo (dove puntare, in che momento scattare, che obiettivo e quanto zoom utilizzare…). L’accostamento con le vignette disegnate da Guibert sottolinea gli aspetti soggettivi delle foto di Lefèvre, rendendole parte della narrazione a tutti gli effetti. Tuttavia, questa parte stessa della narrazione è insieme anche la testimonianza, il documento, e l’oggettività di quello che Lefèvre ha visto ne viene fuori con una forza straordinaria.

Per diversi giorni dopo aver letto Il fotografo mi sono ritrovato a ripensarlo dentro di me come un grande film, perché l’effetto di coinvolgimento che aveva prodotto su di me era del medesimo tipo di quello del cinema. Il fotografo non è però un testo a fumetti particolarmente cinematografico in sé: è proprio la combinata di racconto e immagine fotografica a suscitare un tipo di coinvolgimento non dissimile da quello del cinema.

Parliamo di Santoro e del suo Raiperunanotte di ieri sera. Giovanna Cosenza ne contesta l’ossessione antiberlusconiana, condividendo l’opinione di Aldo Grasso, e facendoci presente che l’elefante è sempre stato seduto (e progressivamente ogni minuto di più) al centro della conversazione. Il riferimento citato da lei stessa, da George Lakoff, è questo (link e neretti suoi): «Ricordarsi di “non pensare all’elefante”. Se accettate il loro linguaggio e i loro frame [degli avversari] e vi limitate a controbattere, sarete sempre perdenti perché rafforzerete il loro punto di vista» (trovi le altre regole QUI).

Le regole di Lakoff sono sensate, ma sono riferite a un contesto politico in cui la situazione dei contendenti è grosso modo paritaria. È del tutto ragionevole che, in un contesto in cui è possibile non mettere al centro del discorso i valori degli altri, farlo sia una pessima scelta. Ma le cose in Italia non stanno così.

Anche se in Italia ci sono una destra e una sinistra divise da dei valori differenti, la partita non si gioca su questo. Qui abbiamo di fronte un elefante a cui non è possibile non pensare, perché ha colonizzato tutti gli spazi del dialogo con la forza del suo denaro, delle sue televisioni, del suo fascino personale e del suo potere usato senza nessuna remora. Poter non pensare all’elefante sarebbe fantastico, ma è l’elefante stesso che provvede continuamente a far sì che lo pensiamo, e non abbiamo la forza mediatica per opporci a questo!

Non pensare all’elefante potrebbe essere una strategia vincente se fosse una strategia possibile, ma in Italia al momento non lo è. Di conseguenza o siamo destinati sino alla morte dell’elefante a vivere nella condizione dell’infelice metafora luttazziana (già peraltro anticipata da lungo tempo dall’ombrello di Altan), oppure dobbiamo trovare una strategia che permetta di indebolire l’elefante sino a far sì che sia divorato dai suoi stessi complici – dopodiché davvero potremo forse trovarci nella situazione di non pensarlo.

L’elefante è fortissimo, ma traballa. È vecchio. È troppo incazzato. Fa errori. Più è incazzato e più ne fa. Io credo che farlo incazzare sia la strategia migliore. Finché non saranno i suoi a scaricarlo, travolti dall’impossibilità di reggere la sua psicopatia, io credo che per la sinistra in Italia non ci siano speranze. Solo quando questo succederà il gioco tornerà ad assumere le sue regole normali.

Spulciando nei blog di poesia, mi colpisce il fatto che la grande maggioranza dei commenti contengono sostanzialmente dichiarazioni di accordo con quello che la poesia dice (al massimo con l’aggiunta: “Come lo dici bene!”). Ho sempre trovato la cosa piuttosto irritante, sino a quando, con qualche riflessione, non ne ho capito il perché.

La cosa è irritante perché in questi commenti la poesia viene trattata come se fosse l’espressione di un’opinione, di un punto di vista; o come se rivelasse qualche verità nascosta. In altre parole, un post di poesia viene commentato esattamente come se fosse un post qualsiasi, proprio come questo che state leggendo (e rispetto al quale, se vi trovate d’accordo, io sarei ben contento che mi scriveste che lo siete). Ma queste parole che state leggendo ora sono state pensate per una relazione di scrittura-lettura parzialmente reciproca, dialogica, come quella di un blog; mentre la poesia non nasce per stare all’interno di una conversazione (piuttosto diretta) di questo tipo, e si trova pubblicata su un post semplicemente perché quello è un modo per pubblicarla – e potrebbe trovarsi pubblicata in mille altri modi (anche migliori, come sulle pagine di una raccolta a stampa).

Per dire la cosa in un altro modo, e con un paragone irriverente, è come se io raccontassi una barzelletta, e gli amici invece di ridere mi dicessero, con aria serissima, di trovarsi del tutto d’accordo con me (e che l’ho raccontata proprio bene!).

È invece più difficile da spiegare perché la mia irritazione al leggere questi commenti debba essere contenuta (e i commenti di approvazione tematica delle poesie debbano essere tutto sommato accettati). Una spiegazione che si basa su un’analogia interessante mi è balzata agli occhi stamattina, dopo che, attraverso Google Reader, mi erano arrivate due interessanti poesie, una dal blog specifico della sua autrice, l’altra citata da Luisa Carrada con sorpresa e complimenti.

Proviamo a pensare alla situazione di visitare un luogo condotti da un’altra persona. Se il luogo è davvero interessante possiamo tollerare anche che chi ci accompagna non lo sia ugualmente; se lo è, tutto è meglio, ma l’interesse del luogo in sé può essere sufficiente. Viceversa, se la persona che ci conduce è davvero interessante, può capitare che riesca a farci apparire a sua volta interessante persino un luogo che altrimenti non lo sarebbe; anzi può darsi che riesca a farci apparire interessante persino un luogo che conosciamo già benissimo, e che ritenevamo in precedenza privo di interesse proprio per questo.

Il luogo, nella nostra analogia, è ciò di cui un testo parla. In un testo di prosa critica (proprio come questo post) quello che cerchiamo è l’interesse del tema e delle riflessioni al proposito: il modo in cui è scritto (ovvero, nella nostra analogia, chi ci accompagna) può aiutare o può respingere, ma l’attenzione di chi legge non è rivolta lì. I testi poetici, viceversa, ci mostrano non di rado luoghi (cioè temi) che conosciamo benissimo (e sappiamo tutti perfettamente che è bello ricordare quando eravamo bambini e correvamo in giro, e chi scrive sa benissimo quali siano i propri entusiasmi e i propri scoramenti), ma è la scrittura che ci accompagna laggiù a fare tutta la differenza: è la scrittura a farci percepire come nuovi e interessanti quei luoghi stranoti!

È molto più facile commentare dei luoghi che della scrittura. Dire, nel commento di un post, che siamo d’accordo è come dire che quel luogo ci piace. Chi scrive poesia, viceversa, si aspetta che sia apprezzata la propria conduzione, la propria scrittura, il proprio stile. Ma la maggior parte dei commentatori vedono solo il tema, e si sentono d’accordo con quello. Spesso nemmeno si accorgono che quel medesimo tema, espresso con altre e meno interessanti parole, non avrebbe sollevato in loro il minimo interesse: sono capacissimo anch’io – si direbbero – di ricordare la mia infanzia, e di comprendere le mie emozioni di scrittore!

Bisognerebbe lodare l’accompagnatore, e invece si celebra il luogo. Ma noi che leggiamo quei commenti dobbiamo capire che il luogo è piaciuto perché chi vi ha portato il lettore ha saputo mostrarglielo come il lettore non l’aveva mai visto.

Peccato che talvolta i medesimi apprezzamenti vengano espressi dai lettori nei confronti di versi dove ci sarebbe davvero poco da apprezzare! Magari in quei contesti si loda il luogo semplicemente per non doversi esprimere sull’accompagnatore? E come distinguere allora questo caso dal precedente?

L’analogia, sviluppata qui sulla contrapposizione tra prosa critica e poesia, è facilmente allargabile alla prosa letteraria, al raccontare a fumetti, al cinema, e così via. Chi sa usare il proprio linguaggio, e sa far sì che i propri segni (verbali o visivi che siano) mostrino un’altra faccia delle cose, può davvero raccontare qualsiasi cosa, e farne emergere i motivi di interesse!

Appartengo a una generazione che ha avuto un rapporto controverso con l’opera di Charles M. Schulz: da un lato non si poteva non riconoscere il grande talento, la sottigliezza e la delicatezza, e insieme la profondità, con cui costruiva il suo mondo. Dall’altro, i nostri miti erano altrove.

Ben ricordo quando, sul finire dei Settanta o nei primi anni Ottanta, Oreste del Buono si scandalizzò per un’affermazione di Renato Giovannoli, il quale diceva (mi pare) qualcosa come: che i Peanuts erano una metafora della vita, mentre Doonesbury centrava la nostra condizione contemporanea, e per questo lo preferivamo. Giovannoli, all’epoca, voleva certamente essere provocatorio; ma la sua provocazione riguardava un po’ tutti noi giovinastri, che ci sentivamo rappresentati al momento più da Trudeau che da Schulz.