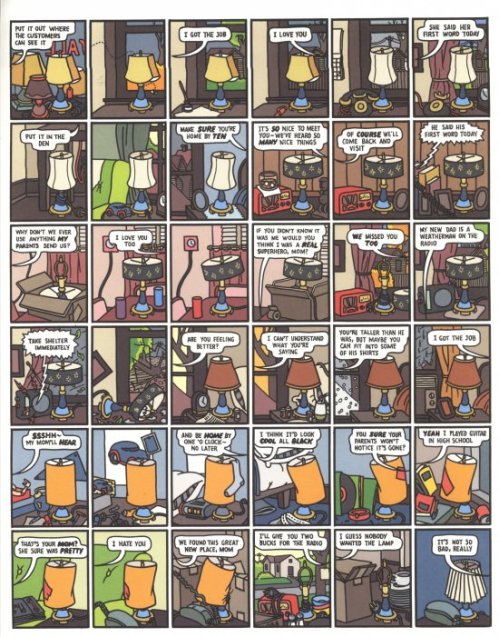

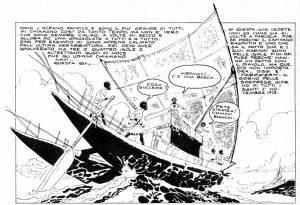

Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2  Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 3 e 4 Ho già avuto occasione di mostrare queste due figure (in un post su Chris Ware il freddo e Paolo Bacilieri il caldo) ma ci voglio tornare sopra, perché c’è altro da dire. Siccome in questi giorni in questo blog e altrove si parla di sinsemia, nel momento in cui mi sono ricapitate sotto gli occhi mi sono accordo che c’è altro da dire, che riguarda proprio l’organizzazione delle parole e delle immagini nello spazio.

L’effetto di comunicazione raggelata e un po’ straniata che questa breve storia trasmette dipende anche da questa organizzazione grafica. Per esempio, coerentemente con lo stile grafico e il tipo di racconto, non sono presenti qui rumori spettacolarizzati – che indubbiamente darebbero movimento a questo universo invece tutto trattenuto. Sono però presenti alcune scritte esterne alle vignette, in posizioni di didascalia, di formato più grande, e in due casi di formato molto grande: “NOW,” nella prima doppia pagina, “BUT” nella seconda. Narrativamente, queste scritte si collegano con il testo che segue, ma graficamente si impongono subito nella visione della pagina, e l’impatto grafico è confermato dal loro essere particelle dal valore introduttivo-congiuntivo-avversativo; “ora” e “ma”.

Si impongono anche perché sono le uniche forme alfabetiche grandi in mezzo ai riquadri di immagini, ma gli stessi riquadri di immagini sono accostati secondo una logica visiva che si impone immediatamente allo sguardo, ancora prima e indipendentemente da leggere la storia. Questo è rafforzato anche dal gioco dei colori, che sono all’incirca omogenei per aree, o gruppi di vignette: specialmente i gruppi di vignette piccolissime sono, infatti, particolarmente coerenti dal punto di vista cromatico, a rafforzarne l’unitarietà. Ma è rafforzato anche dall’esplicito lasciare degli spazi bianchi, i quali non hanno, di per sé, un valore narrativo.

Complessivamente, dunque, ciascuna doppia pagina appare graficamente piuttosto mossa, ma anche in una situazione di complessivo equilibrio grafico (rafforzato dalla presenza di una vignetta esattamente centrale), che non sembra alludere in nessun modo alla tradizionale sequenzialità delle vignette. Naturalmente, poiché sappiamo che si tratta di un fumetto, la sequenzialità viene ugualmente attesa, e quindi cercata e ricostruita. Ma a prima vista, o se non sapessimo di dover cercare una sequenzialità, ogni doppia pagina appare come una sorta di collage geometrico di grande stile – una specie di Mondrian dove alle linee nere dei dipinti corrispondono qui gli spazi bianchi tra le vignette, e le vignette stesse alle aree di colori piatti.

Sappiamo che la costruzione ortogonale di Mondrian era studiata apposta per escludere qualsiasi senso di dinamicità o di scorrimento del tempo nelle sue immagini. Chris Ware ne fa uso allo stesso modo, ma all’interno del paradosso di stare invece proprio raccontando.

Ci troviamo quindi in una condizione di percezione ambivalente: visivamente il tempo è fermo, raggelato, non c’è; mentre narrativamente esso non fa altro che scorrere da una vignetta all’altra, e qua e là ci sono addirittura dei vettori che ne indicano il trascorrere (come la lunga fila di spermatozoi nella prima doppia pagina).

L’effetto di gelo che Ware mi produce è probabilmente proprio dovuto a questa duplicità: il tempo scorre, ma tutto viene costruito graficamente come se non scorresse. La pagina è costruita così magistralmente per blocchi ortogonali, che sembra fatta per essere soltanto ammirata nel suo complesso. Persino le grandi parole verticali giocano lo stesso ruolo ambiguo: mentre rafforzano visivamente la staticità della costruzione, evocano nel proprio contenuto lo scorrere del tempo.

Chris Ware non può (e naturalmente non vuole) eliminare la lettura, ma fa di tutto per relegarla il più in là possibile, il più possibile in secondo piano. Quando ci si arriva, alla lettura narrativa delle immagini, il senso di eterna immobilità delle cose si trova già dentro chi guarda queste pagine, e il mood in cui siamo entrati è quello con cui leggiamo la storia.

Con queste premesse grafiche, diventerebbero tragiche persino le avventure di Mickey Mouse, se alla Disney le avessero mai impaginate così. Ma anche Chris Ware ha avuto il suo topo.

Chardin - Bicchiere d'acqua e bricco da caffè, circa 1760 Ho visto la mostra di Chardin al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Non è grande, però buona parte dei dipinti più famosi ci sono, e anche altri che non conoscevo. Tra questi, i due che riporto qui.

Quello ovale, riportato più sotto, si trova sul fondo di una stanza lunga, per cui lo si vede inevitabilmente da lontano, quando si entra nella stanza, e poi ci si avvicina. La meraviglia della composizione è evidente quindi dal primo sguardo. Tuttavia, rispetto invece al dipinto qui sopra, quello con il bicchiere d’acqua, ho vissuto una strana esperienza.

Poiché è esposto in una sala grande, a fianco di altri dipinti, mi è capitato di vederlo quando mi ci trovavo già molto vicino, a meno di un metro. Quello che ho pensato è stato: “Ecco un dipinto minore. Qualche volta anche a Chardin venivano meno bene”. L’ho osservato per un po’, concentrandomi sul dettaglio delle pennellate, e poi sono passato oltre.

Poco dopo, ero lontano, e l’occhio mi è caduto ancora sul medesimo dipinto. Per certi versi facevo fatica a riconoscerlo. O meglio, lo riconoscevo benissimo, perché le forme rappresentate erano quelle che ricordavo; ma non mi riconoscevo io nel giudizio di poco prima: ora stavo guardando un dipinto bellissimo, tra i più emozionanti dell’intera mostra.

Mi sono avvicinato di nuovo, per tornare a vedere le pennellate, e quell’effetto un po’ confuso che, poco prima, me lo aveva fatto squalificare. Solo che, adesso, quelle medesime pennellate dall’apparenza grossolana erano inesorabilmente correlate all’esperienza che ne avevo appena fatto da lontano, e anche guardando da vicino non le vedevo più come prima

Denis Diderot, recensendo Chardin nel 1763, parlava di una “magia” della sua pittura, dichiarandosi incapace di spiegare come mettere insieme nella propria coscienza le due vedute, da vicino e da lontano. Ma io credo che nella “magia” di Chardin ci sia, oltre a questo, anche una capacità compositiva stupefacente – che è qualcosa di assai più difficilmente osservabile, e che si impone alla percezione spesso senza che ce ne rendiamo conto. È quella caratteristica piuttosto ineffabile per cui le cose ci appaiono, messe così, incredibilmente armoniose, posizionate secondo un ordine stranamente significativo, pur nella apparente banalità.

Lo sguardo da lontano ci permette di cogliere questo ordine, mentre il confronto tra lontano e vicino ci mette a confronto con il virtuosismo del pittore e la sua incredibile consapevolezza dei meccanismi della nostra percezione visiva. Chardin vince la propria gara giocando incredibilmente al ribasso, eliminando qualsiasi elemento che possa essere autonomamente interessante. Così, quasi parlando a bassa voce, la sua rappresentazione delle cose inizia a raccontare delle storie di quotidianità, anche loro dall’apparenza banale, insignificante. Eppure, quando si possono scorgere meraviglie di questo genere nella propria banale quotidianità, il mondo diventa di colpo talmente pieno di senso che sembra non esserci bisogno più di niente altro.

Il secolo dei Lumi è anche quello in cui la valorizzazione delle emozioni inizia la strada che porterà all’esplosione romantica. Quello di Chardin mi appare come un Romanticismo ancora appena sussurrato, uno Sturm und Drang dei bicchieri d’acqua nella luce, dei vasi di albicocche e delle tazzine decorate. Il silenzio in cui Chardin rinchiude le sue passioni le rende incredibilmente vivide, come se emergessero da una visione al microscopio.

Parliamo di Arte, di solito, in questi casi. Vista l’epoca in cui Chardin dipinge, l’espressione è già del tutto pertinente. Ma anche valutando il suo lavoro come semplice comunicazione visiva, prescindendo dalla retorica del mondo dell’Arte, e considerandolo semplicemente come un discorso condotto con strumenti visivi, il discorso di Chardin ci appare ricchissimo, complesso, intrigante. È il lavoro di qualcuno che ha riflettuto continuamente, per anni e anni, sulla percezione visiva e su come essa produce senso; e che può insegnare moltissimo, a distanza di due secoli e mezzo, anche a chi non è interessato alla pittura, anche a chi della comunicazione visiva ha semplicemente fatto una professione. Come pure Chardin, peraltro.

Un artista (mi raccomando con la minuscola) non è che un artigiano di grande capacità che ha molto riflettuto sul proprio lavoro, ed esprime nella sua opera tutto questo, rendendola singolarmente significativa. L’Artista (quello con la maiuscola) è oggi semplicemente uno che fa dell’Arte: ce n’è di bravi (degli artisti veri, insomma) e ce n’è tanti che non lo sono. L’Arte (quella con la maiuscola) non è che un genere tra gli altri.

Chardin, Il barattolo di albicocche, 1758

Il Pudhu Mandapam a Madurai Questa foto è stata scattata a Madurai, nel Pudhu Mandapam, quello dei sarti, solo che questa è la navata centrale, chiusa da un cancello alle due estremità. Nel mezzo di quella confusione da mercato, con gli stimoli contraddittori delle merci in basso e delle decorazioni in pietra in alto, ma tutto fittissimo, affollatissimo sia sotto che sopra, si apre di colpo questa inaccessibile prospettiva, questo spazio enorme e vuoto, assolutamente favoloso.

Non c’è molto da aggiungere a quello che la foto dice da sola, perché proprio qui come là è impossibile andare oltre, camminare tra quei pilastri, sfiorare i pali di legno per impalcature appena smontate o sul punto di essere costruite. Il cuore del Pudhu Mandapam si rivela così, come una promessa di divinità impossibile da mantenere, ma anche da smentire.

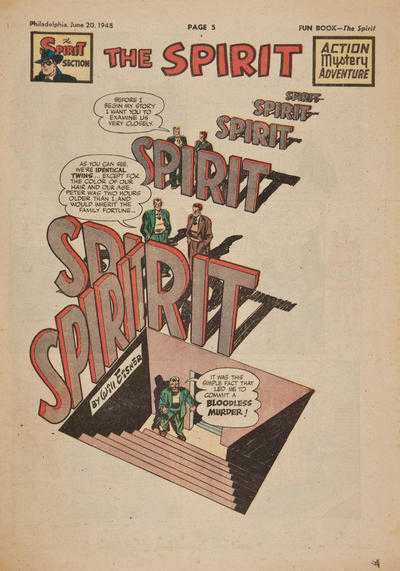

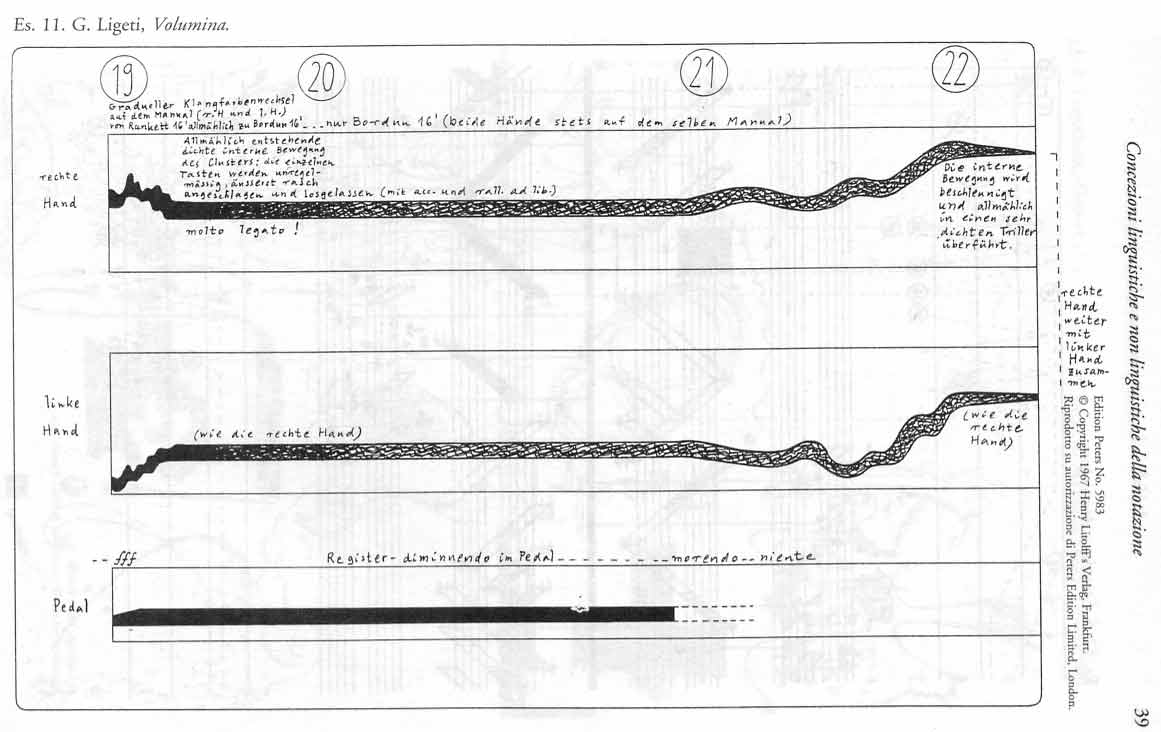

9 Dicembre 2010 | Tags: comunicazione visiva, Dark Knight Returns, Filippo Scozzari, Frank Miller, fumetto, Guido Crepax, Guy Peellaert, sistemi di scrittura, Vaughn Bodé | Category: comunicazione visiva, fumetto, sistemi di scrittura | C’è un ambito, nel fumetto, che riguarda la scrittura ma non il lettering in senso stretto, ed è quello dei rumori. I rumori appaiono sotto forma di segni di scrittura dalla forte caratterizzazione grafica, con una grande varietà di forme.

Il rumore non è un oggetto del mondo rappresentato, e la natura semiotica della sua espressione nel fumetto è complessa. Un rumore viene tipicamente rappresentato attraverso una sequenza di lettere che, pur essendo di carattere onomatopeico, appare comunque come una parola – magari inventata. In quanto parola, implica la presenza di un senso (che magari può anche semplicemente essere: rumore forte) e soprattutto del suono che la sequenza di lettere evoca, un suono che (a parte quando si tratta di grida) non può davvero corrispondere a quello letteralmente espresso dalle lettere. Il suono espresso dalla parola brakabrakabraka, per esempio, che vediamo qui sotto in una tavola di Frank Miller, sarà dunque interpretato come il suono della mitragliatrice mostrata dall’immagine, un suono caratterizzato – proprio come la sequenza fonetica rinviata dalle nostre lettere – dalla ripetitività di suoni secchi, meccanici ed esplosivi.

Frank Miller, The Dark Knight Returns, 1985

La parola brakabrakabraka rinvia perciò a una serie di suoni che sono un corrispondente analogico di quelli emessi dalla mitragliatrice. L’analogia messa in scena a livello del suono trova poi riscontro in un’altra costruzione analogica a livello della forma grafica, alla quale è demandato di dare energia alla figura del suono. Così, nei diversi esempi visivi che abbiamo raccolto qui si vede chiaramente come i rumori siano costruiti graficamente in modo da rendere, per analogia, la qualità dei loro corrispondenti sonori evocati.

Ma il rumore forte visivizzato nel fumetto gode di un’altra caratteristica. Il rumore è un elemento di per sé estraneo alla natura visiva del mondo rappresentato (e deve comunque avere, nel fumetto, una rappresentazione visiva), e si tratta di qualcosa che deve caratterizzare un eccesso, poiché il rumore stesso (quando vale la pena di rappresentarlo nel fumetto) è frutto di un eccesso. Per questa sua estraneità alla dimensione figurativa e per questa sua natura eccessiva, il rumore finisce per apparire come un elemento cruciale di caratterizzazione stilistica: ci sono infiniti modi possibili di essere eccessivi nell’inventare la forma visiva di qualcosa che in sé non ha nulla di visivo; e di conseguenza il modo scelto è cruciale per l’individuazione del contesto grafico di riferimento.

Guy Peellaert, Pravda La Survireuse, 1967 Così, i rumori di Peellaert sono coloratissimi e bombati come nella visività psichedelica degli anni Sessanta, e quelli di Bodé sporchi e irregolari; mentre Crepax deve giocare sulla poca deformazione di un carattere lineare bold di ascendenza pubblicitaria, e Scozzari non si allontata dal modello underground di Bodé se non per una molto maggiore ricchezza di espressioni. Miller, infine, fa dei rumori visivi uno dei punti di forza della propria poetica della spettacolarità a tutti i costi, con una continua folgorante serie di invenzioni fonetiche e grafiche, dove non di rado il rumore investe la totalità del campo, ed è l’oggetto che si impone principalmente all’attenzione.

Vaughn Bodé, War Lizards, circa 1970  Guido Crepax, L'uomo di Harlem, 1978  Filippo Scozzari, Nekator Superfly, 1974  Frank Miller, Ronin, 1983 Il racconto – da questi esempi è chiaro – si è mangiato l’immagine: là dove la rappresentazione di un rumore può diventare la totalità di ciò che si vede, è ovvio che si guarda (e si deve guardare, e anche con attenzione) per leggere la storia. Solo nel leggerli come rumori degli eventi della storia i rumori visivi del fumetto ricevono un senso dal proprio essere guardati. Tuttavia, al tempo stesso, essi restano anche delle pure caratterizzazioni grafiche astratte, con una figuratività, perciò, del tutto diversa da quella delle figure del mondo che li attorniano.

Se ignorassimo, o mettessimo sullo sfondo il racconto, certo, allora il rumore grafico si trasformerebbe in uno straordinario oggetto visivo, spesso da godere tramite un puro guardare. Ma non verrebbe più, in tal caso, inteso come un rumore. Eppure, anche se il racconto costituisce il fumetto, sappiamo bene che non lo esaurisce affatto. I rumori grafici sono certo prima di tutto rumori, ma un po’ sono anche favolosi oggetti grafici sospesi nello spazio.

Frank Miller, The Dark Knight Returns, 1985

Giusto un’osservazione veloce (quasi un commento) al post di Roberta Buzzacchino su Sinsemia, perché a mio parere dà credito a un errore concettuale troppo diffuso. Dice la Buzzacchino:

Una mappa mentale è la rappresentazione grafica del pensiero attraverso parole e immagini secondo una struttura gerarchico-associativa che si sviluppa in senso radiale. Essa si basa sulla capacità naturale della mente umana di associare idee e pensieri in maniera non lineare e permette di sfruttare al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro del nostro cervello, cioè quello che elabora le informazioni in modo globale, creativo, intuitivo, emotivo e farlo lavorare in sinergia con l’emisfero sinistro che invece è logico, razionale. Per questo la mappa mentale può essere considerata come la “traduzione biologica” delle idee.

Ho segnato in rosso le asserzioni che mi interessano (i grassetti invece sono suoi).

Così, in primo luogo non capisco perché il pensiero debba svilupparsi in senso radiale secondo una struttura gerarchico-associativa ad albero. Se anche accettiamo l’idea che sfrutti al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro (idea che non contesto in sé qui, ma che è comunque discutibile), una struttura ad albero è già una forma piuttosto forte di ordinamento (per quanto non totale), mentre una struttura di carattere associativo dovrebbe piuttosto essere espressa, molto più genericamente, da una rete.

Guarda caso, l’idea della rete come migliore espressione della natura associativa del pensiero ricorreva associata al secondo (e assai più grave) errore già nelle teorizzazioni degli entusiasti dell’ipertesto degli anni Ottanta e primi Novanta. Il secondo errore è infatti quello di fondare la validità delle relazioni non lineari sulla non linearità delle relazioni del nostro cervello: là era la rete ipertestuale, qui è la mappa mentale ad albero, ma entrambi vengono presentati come “traduzione biologica” delle idee.

Ora, non si capisce perché il “tracciare una struttura analoga a quella dei neuroni” dovrebbe fornirci una comunicazione più efficace. E allora perché non anche il “tracciare una struttura analoga a quella degli organi intracellulari”, o a quella delle catene molecolari, o a quella degli atomi o dei nuclei o delle relazioni quantiche all’interno dei protoni? Tra il livello dell’organizzazione neuronale e quello dell’organizzazione del pensiero esiste una quantità di mediazioni spaventosa, che non permette di tracciare nessuna corrispondenza diretta tra loro – ma al massimo una qualche relazione metaforica, e questa potrà avere, a sua volta al massimo, un valore di suggestione; anche perché potrebbe essere legittimamente sostituita da qualsiasi altra metafora ugualmente suggestiva.

Se la sinsemia è utile non è certo per una qualsiasi corrispondenza diretta con il livello biologico. È tanto più semplice e sensato semmai trovare corrispondenze con la rete delle associazioni concettuali, che si sono accumulate nei secoli molto più nelle attività umane e nelle loro registrazioni, che non nella struttura neuronale degli individui. Quando poi il problema non è solo quello della trasmissione del significato, ma anche quello della persuasione e delle formazione culturale, le cose si fanno ulteriormente più complicate.

Anche ammettendo che il principio riduzionista sia valido, le neuroscienze devono ancora fare molta strada per poter ridurre il significato alla neurofisiologia (o, peggio, alla neuroanatomia) – e non sarà comunque, certamente, una relazione diretta.

6 Dicembre 2010 | Tags: Andrea Catellani, comunicazione visiva, fumetto, gesuiti, Jerónimo Nadal, semiotica, Sergio Toppi, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, fumetto, semiotica, sistemi di scrittura |  Jerónimo Nadal, Tavola sull’Annunciazione dalle “Adnotationes et meditationes in Evangelia”, 1594 Tanto per restare sui temi di queste settimane, parlando di parola e immagine e dimensione spaziale e visiva, leggo un libro da poco uscito di Andrea Catellani (Lo sguardo e la parola. Saggio di analisi della letteratura spirituale illustrata, Franco Cesati Editore 2009). È un libro di impostazione semiotica, che ha per oggetto di analisi il particolare tipo di comunicazione impostato dal gesuita Jerónimo Nadal nel suo volume Adnotationes et meditationes in Evangelia, del 1594. Il volume di Nadal non contiene solo un’opera fortemente illustrata, ma è anche un’opera sostanzialmente basata sulle proprie illustrazioni. Non solo, infatti, come si può vedere dalla figura sopra riportata, le illustrazioni contengono dei puntatori in forma di lettere maiuscole, che rimandano alle didascalie sottostanti, ma anche il testo continuo delle pagine circostanti si propone come commento più ampio dell’immagine e dei suoi dettagli. Nel libro di Nadal, dunque, l’illustrazione non è solo un commento a un testo verbale altrimenti autonomo, ma anzi, al contrario, è il nodo stesso della comunicazione, del quale il testo verbale rappresenta il commento, la spiegazione, l’interpretazione. Se togliete da questo contesto le figure, le parole cessano di avere senso, perché ne scompare il riferimento; se invece togliete le parole, impoverite grandemente la comunicazione delle immagini, senza tuttavia ucciderla del tutto.

Catellani analizza dettagliatamente il meccanismo di senso del volume di Nadal e di molte delle sue immagini, anche per comparazione con gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, da cui questo libro deriva, e con i lavori di alcuni contemporanei e allievi di Nadal. Lo fa da numerosi punti di vista, perché la macchina comunicativa di Nadal è davvero complessa ed estremamente ricca, e sfrutta numerose potenzialità già note dell’immagine introducendone altre, sufficientemente intuitive da poter essere comprese con poco sforzo dal fruitore.

Lo scopo di queste immagini e dei testi (brevi e lunghi) che le accompagnano non è soltanto informativo-didattico, ma è anche di supporto alla meditazione. Per esempio, l’immagine che ho riportato qui sopra non è soltanto un’illustrazione dettagliata dell’evento dell’Annunciazione, con le sue premesse e conseguenze più importanti, ma anche un’icona dell’Annunciazione stessa, con le sue figure sacre (la Madonna, l’Arcangelo, Dio Padre, Cristo medesimo in croce), e quindi un oggetto che si presta alla devozione e alla preghiera.

Siamo ben lontani ormai dal furore delle discussioni tra iconoclasti e iconoduli che attraversano i secoli prima del Mille, centrate sul sospetto di idolatria che l’adorazione delle immagini sacre porta comunque con sé. È un dibattito che segna profondamente il destino delle immagini (sacre e profane) in Occidente, e si risolve nella decisione di considerare le immagini come rappresentazioni della natura mortale (per esempio) di Cristo, che a sua volta viene presa come simbolica di quella divina. Adorare le immagini viene riconosciuto dunque come lecito, purché si riconosca all’immagine questa natura di semplice e imperfetto tramite simbolico, attraverso il quale si può far riferimento al trascendente. Se pensiamo che l’Islam non arriverà mai a una conclusione di questo genere, e l’immagine sarà per sempre bandita dal suo universo, capiremo che cosa significhi questa decisione per la cultura europea.

Il Gesuita Nadal, molti secoli dopo, agisce in un contesto in cui questa natura imperfettamente simbolica dell’immagine è data ormai per scontata, ma sta probabilmente proprio in questa imperfezione la possibilità delle immagini di articolarsi in racconto, in spiegazione, in una moltitudine di varietà di tramiti nei confronti del divino.

Catellani ci fa osservare come, in una figura come quella dell’Annunciazione di Nadal (che vedete qui sopra), l’evento centrale dell’apparizione dell’Arcangelo Gabriele alla Madonna sia circondato da una serie significativa di altri dettagli ed eventi, e ciascuno viene identificato da una lettera, che a sua volta rimanda alla legenda sottostante. In questo modo la successione ordinata alfabetica rimanda a un percorso di lettura preferenziale dell’immagine, che parte (A) dall’incarico dato a Dio Padre all’Arcangelo, che continua (B) con la presa di costituzione materiale dell’Arcangelo al suo ingresso nel mondo e (C) con la discesa della luce divina su Maria, che focalizza (D) l’attenzione sulla casa di Maria subito prima di presentarci l’evento centrale dell’Annunciazione medesima (E), per poi passare alle premesse prime di tutto questo, cioè (F) la creazione di Adamo, e alle conseguenze (G) cioè la crocefissione, sino all’annuncio dell’incarnazione del Cristo (H) che l’angelo porta alle anime del limbo.

La precisione con cui la sequenza delle lettere conduce l’attenzione del fruitore ha carattere didascalico, e permette di leggere l’immagine come un percorso narrativo, una sorta di fumetto, dove il racconto (come in tante tavole di Sergio Toppi, per esempio) si trova non articolato per vignette (cioè per riquadri separati) ma per aree differenti dello stesso spazio in cui agiscono dei vettori impliciti che conducono lo sguardo e l’attenzione a trascorrere dall’una all’altra rivelando la successione degli eventi. Anche qui sono presenti dei vettori impliciti, ma la successione alfabetica li rinforza con la sua inequivocabilità.

Ecco dunque che l’Annunciazione non è più presentata come un semplice evento unitario, ma come l’evento focalizzato (in quanto degno di devozione anche in sé) all’interno di una catena narrativa assai ampia. Il gesuita che fa uso del libro di Nadal per le proprie devozioni non sta dunque adorando l’evento in sé, bensì quell’evento come segno di tutta la catena degli eventi che hanno portato Cristo in Terra a redimere l’umanità, una catena che rimanda comunque a Dio.

L’immagine, con le sue dimensioni spaziali, diventa il contesto a cui la parola gira intorno, e in cui la parola trova senso. Per quanto imperfetto, è l’immagine l’oggetto di adorazione e spiegazione, rispetto a cui la parola è un semplice ausilio. L’immagine è insieme un diagramma del racconto, su cui si inserisce il discorso verbale, e l’imperfetta ma decisiva rappresentazione del divino, ed è quindi insieme temporalità (umana) e intemporalità (divina).

Il resto del discorso lo lascio alla lettura del testo di Catellani, che spero di non aver tradito troppo, in questa mia (partigiana) rilettura di una piccola parte delle davvero tante prospettive da cui riesce a osservare queste intriganti figure.

Iscrizione nel grande tempio di Tanjavur Tra le cose che ho trovato affascinati e degne di essere fotografate nel Tamil Nadu ci sono anche queste iscrizioni su pietra, entrambe realizzate intorno al X o XI secolo. Mi sembra di capire che la scrittura utilizzata nelle due iscrizioni è la stessa, ma è evidente la differenza di stile grafico tra le due. Inoltre, quella di Tanjavur è notevolmente più accurata e raffinata.

Da quel poco che riesco a capire, mi sembra anche che questa scrittura sia differente (benché parente: diversi segni, con un po’ di sforzo, sono alla fine riconoscibili) da quella utilizzata dai Tamil oggi. D’altra parte, all’occhio di qualcuno che non l’ha mai frequentata, anche la nostra scrittura può apparire mostruosamente trasformata dal Mille a oggi; quelle che a noi appaiono semplicemente come varianti stilistiche (tra, p.e. il gotico e gli alfabeti moderni) possono apparire da fuori come vere trasformazioni morfologiche.

Ho però ragione di pensare che la scrittura tamil si sia trasformata davvero nell’ultimo millennio. La scrittura brahmi da cui deriva veniva utilizzata poco prima di Cristo, e non è certo cambiata da un giorno all’altro.

D’altra parte anche noi mica utilizziamo la stessa scrittura degli antichi romani, a dispetto di quello che ci fanno credere a scuola. Il set di lettere che avete principalmente sotto gli occhi, cioè quelle minuscole, è interamente un’invenzione del medioevo. I Romani (come pure i Greci) usavano solo il maiuscolo.

Iscrizione nel Rock Fort Temple di Tiruchirapalli

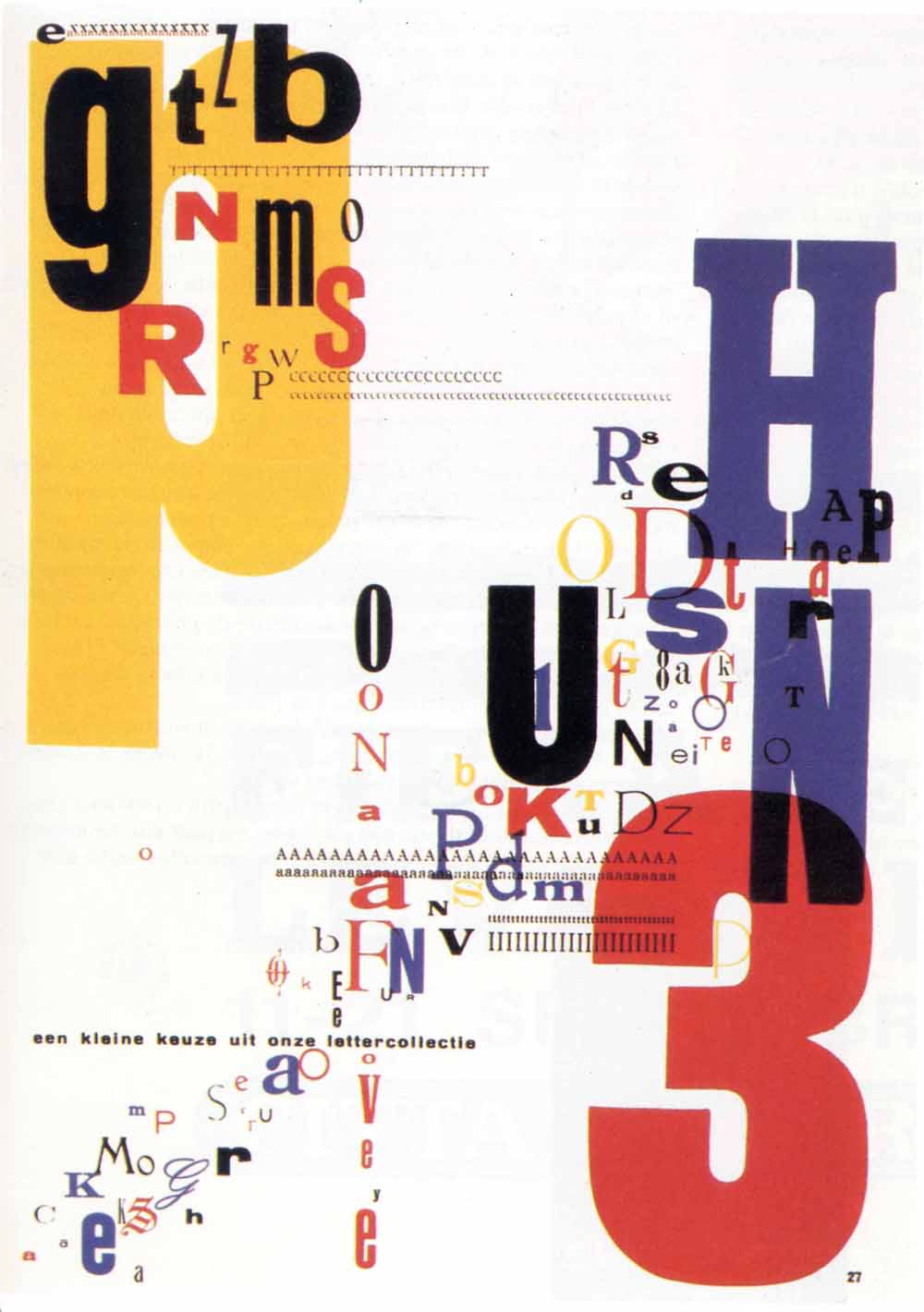

1 Dicembre 2010 | Tags: Barnaby, carattere tipografico, comunicazione visiva, Crockett Johnson, fumetto, lettering, Pogo, sistemi di scrittura, tipografia, Walt Kelly | Category: comunicazione visiva, fumetto, sistemi di scrittura |  Pogo, di Walt Kelly Pogo contiene stupendi esempi di parodie di tipografie espressive. Per esprimere l’eloquio fiorito (sempre in campagna elettorale) del politico locale Mr. Bridgeport, Kelly mette in scena un intero campionario di caratteri ottocenteschi, quelli dei manifesti americani del West, e rappresenta i suoi balloon come se fossero striscioni di propaganda. Tuttavia, per restare in tono con lo spirito disegnato della striscia, non usa questi caratteri nella loro versione naturale a stampa, ma li disegna a loro volta a mano.

L’effetto, oltre quello di parodiare ferocemente il politico americano medio (di destra), che parla per esclamazioni di giubilo e luoghi comuni, è quello di farci vedere come anche la tipografia faccia parte del panorama della parola, e connoti fortemente le epoche e i ruoli sociali. Analogamente, infatti, il canto un po’ ridicolo della tartaruga Churchy Lafemme viene reso da un carattere minuscolo di ascendenza medievale, forse non troppo dissimile da quelli che avrebbe usato un William Morris per stampare un’antica ballata.

All’estremo opposto di Pogo, da punto di vista del lettering, sta Barnaby, di Crockett Johnson. Allo stile estremamente lineare del disegno, privo di qualsiasi dettaglio che non sia essenziale, e ossessivamente riportato alle rotondità dell’infanzia, viene accostato un lineare tipografico freddo in alto-basso, appena appena riscaldato dall’essere in versione obliqua (un Futura Heavy italics, presumibilmente). Niente lettering disegnato dunque: mentre Kelly disegna persino i caratteri a stampa, Johnson opta per la tipografia là dove non la usa nessuno.

Non è una scelta dettata da principi di economia (come sarebbe successo poi per tanti altri fumetti, con risultati spesso degradanti), ma anche qui una scelta espressiva. Il carattere con cui sono scritti questi dialoghi è lineare e neutro quanto il disegno di Barnaby, e, proprio come per il disegno, la sua scarsa espressività serve a mettere in evidenza le infinite sfumature dei discorsi e delle situazioni di questo piccolo capolavoro della comic strip americana.

È la stessa strategia dell’understatement che adotterà vittoriosamente Charles M. Schulz qualche anno dopo: rendere neutri o insignificanti un sacco di fattori su cui normalmente nel fumetto si gioca, in modo da fare emergere più chiaramente altri fattori, che altrimenti non potrebbero essere notati.

Per la storia del fumetto di quegli anni, da questo punto di vista Pogo rappresenta magistralmente il passato, e Barnaby il futuro. (Certo che se poi si allarga la vista a tempi più ampli e ad altre considerazioni stilistiche, diventa assai più difficile decidere chi sia stato alla fine il più progressista dei due. Ma credo anche che, se si generalizza troppo, il problema smetta davvero di avere senso.)

L’annuncio pubblicitario di Barnaby, di Crockett Johnson, 19 Aprile 1942

Judgement in the Other World, from the Book of the Dead. 350 B.C. Sinsemia è un nuovo blog dall’aria molto promettente, il cui tema è la disposizione delle parole nello spazio allo scopo di comunicare, oltre che con le parole stesse, anche con le loro relazioni spaziali e grafiche e le immagini circostanti. Se volete capire più concretamente di che cosa si tratta, dateci un’occhiata, se avete fretta magari solo alle immagini, che sono sufficientemente esplicite da sé. La sinsemia non è una novità. Vi sono esempi storici come quello di Robert Fludd (1619) o quello di Gioacchino da Fiore (sec. XIII), analizzato da Luciano Perondi e Leonardo Romei (gli stessi autori del blog) su Nova 24, supplemento del Sole 24 Ore, il 28 ottobre.

Il post del 26 novembre, sul Codex Mendoza e la scrittura azteca mi fornisce un’occasione per riflettere sulla linearità della scrittura. In altre parole, se gli aztechi (e non solo loro) potevano fare uso di una scrittura non lineare, come mai noi siamo talmente vincolati alla dimensione lineare e sequenziale della scrittura da fare persino fatica a concepire qualcosa che sia insieme scrittura e comunicazione non lineare? Benché vi siano tracce di sinsemia sia nel passato che nel presente, non percepiamo certo questo modo di organizzare la scrittura come normale. Per esempio non lo si insegna a scuola – anzi tutto il nostro insegnamento e l’attività che ne consegue è basato sulla linearità della scrittura; sino a creare delle abitudini totalizzanti: io medesimo, nello scrivere queste righe a difesa della sinsemia, non sono capace di farne davvero uso, e il mio pensiero scrittorio si sviluppa sequenzialmente in un normale (per noi) testo lineare.

Credo che la questione debba essere fatta risalire a due fattori antichi, che sono l’invenzione dell’alfabeto e le ragioni della sua adozione in Grecia. L’alfabeto porta a compimento un processo di fonetizzazione della scrittura che dura millenni. Il suo vantaggio è quello di basarsi su un piccolissimo numero (molto arbitrario) di unità fonetiche consonantiche, con la scommessa che siano sufficienti a trascrivere tutte le parole. Quando l’alfabeto viene inventato, la scrittura dell’area mediorientale era già in larga misura fonetica; ma in quei sistemi di scrittura vi erano comunque moltissimi segni, che facevano riferimento a unità fonetiche a volte semplici come le nostre, ma spesso anche molto più complesse: intere sillabe e oltre.

Di questo tipo erano anche le scritture dell’antico Egitto (geroglifico, ieratico, demotico). Ma non tutti i segni che queste scritture utilizzavano andavano interpretati foneticamente: c’erano anche dei segni, detti determinativi, che rimandavano direttamente all’ambito di significato della parola. Insomma se “lira” fosse stata una parola dell’antico Egitto, ne avrebbe fatto parte o il determinativo per gli strumenti musicali oppure quello per le monete – e avremmo due parole diverse anziché una. Le scritture antiche, dunque, trascrivevano non soltanto il suono, ma anche il senso; e questo permetteva loro di essere lette molto più facilmente con i soli occhi, senza articolare la voce. Anche per questo, l’accostamento alle immagini appariva agli Egizi molto naturale, e le sinsemie sulle pareti delle tombe sono la norma, non l’eccezione.

L’invezione dell’alfabeto, dunque, taglia fuori il senso dalla scrittura diretta. Da quel momento, la parola scritta rinvia esclusivamente a quella orale, la quale a sua volta rinvia al senso. Ed è radicalmente secondo questa modalità che i Greci assumono la scrittura, copiandola dai Fenici, ma adattandola alle proprie esigenze fonetiche: per esempio, aggiungendo le vocali. L’adozione della scrittura in Grecia, intorno al IX-VIII secolo, sembra essere dovuta alla possibilità che essa offriva di memorizzare stabilmente il kleos, ovvero la celebrazione poetica degli eroi, quel genere cruciale per loro (e sino a quel giorno esclusivamente orale) che aveva il suo apice nei poemi omerici (vedi il libro di Jesper Svenbro, Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991).

E siccome i Greci scrivevano soltanto per memorizzare meglio quello che essi vivevano esclusivamente attraverso la parola orale, concepirono sempre la scrittura come semplice supporto mnemonico della voce – e mai come un sistema di significazione autonomo. Per questo, nell’antica Grecia, la lettura era un’attività che si svolgeva esclusivamente ad alta voce.

I Romani impararono tutto dai Greci, almeno in questo campo, e la consuetudine della lettura ad alta voce proseguì ininterrotta sino ai primi secoli dopo il Mille. C’è un bel libro di Ivan Illich (Nella vigna del testo. Per un’etologia della lettura, Raffaello Cortina 1994) dove si racconta come la diffusione della filosofia scolastica sconvolse le modalità di lettura (e anche di scrittura), rendendo necessaria una più rapida scansione dei testi, incompatibile con la vocalizzazione. Nasce così la lettura moderna, interiore, quella in cui tutti noi siamo ormai abilissimi.

Nella lettura visiva, le parole non vengono tradotte in suoni nemmeno dentro di noi, se non occasionalmente. Le cogliamo con gli occhi, nella loro interezza e successione; e con gli occhi ne riconsciamo immediatamente anche il senso.

Da questo punto di vista, se le parole sono virtualmente pronte oggi a essere trattate come oggetti visivi, allora anche noi siamo virtualmente pronti ad affrontare i testi sinsemici con la stessa facilità con cui affrontiamo quelli lineari tradizionali. E di fatto è proprio così, oggi – almeno dal punto di vista della fruizione.

Veniamo però da una tradizione che, nel momento in cui la parola ha incominciato a diventare visiva, aveva già alle spalle una determinante letteratura sequenziale, legata alla enunciazione orale della parola. E qualsiasi nuova letteratura non può mai fare a meno di confrontarsi con la vecchia.

Insomma, siamo legati alla scrittura lineare perché ci siamo nati dentro, e perché le nostre stesse radici culturali ci sono nate dentro. Non è quindi colpa della stampa, nonostante essa abbia certamente contribuito, a suo tempo, a separare le parole dalle figure, visto che era diverso il procedimento tecnico per metterle sulla pagina. Figure come quelle di Gioacchino da Fiore erano nella loro epoca dei pezzi unici, irriproducibili se non a rischio di alterarne il senso. In epoca di amanuensi, la scrittura alfabetica rappresentava l’unico strumento di trasmissione del sapere che garantisse una accettabile correttezza di riproduzione. Solo con l’invenzione della stampa diventò dunque facile riprodurre testi che contenessero anche le immagini (come quello di Fludd).

Insomma, la questione è intricata. Ma anche appassionante. Credo che avremo modo di tornarci sopra.

Per il momento, ancora solo un’osservazione di passaggio. C’è almeno un sistema di tipo sinsemico che è diventato recentemente comunicazione normale, in ambito narrativo, nelle culture basate sull’alfabeto. Ed è, ovviamente, il fumetto. Il fumetto, infatti, per esistere, ha bisogno non solo della stampa, ma anche di un sistema molto avanzato di produzione e consumo a stampa.

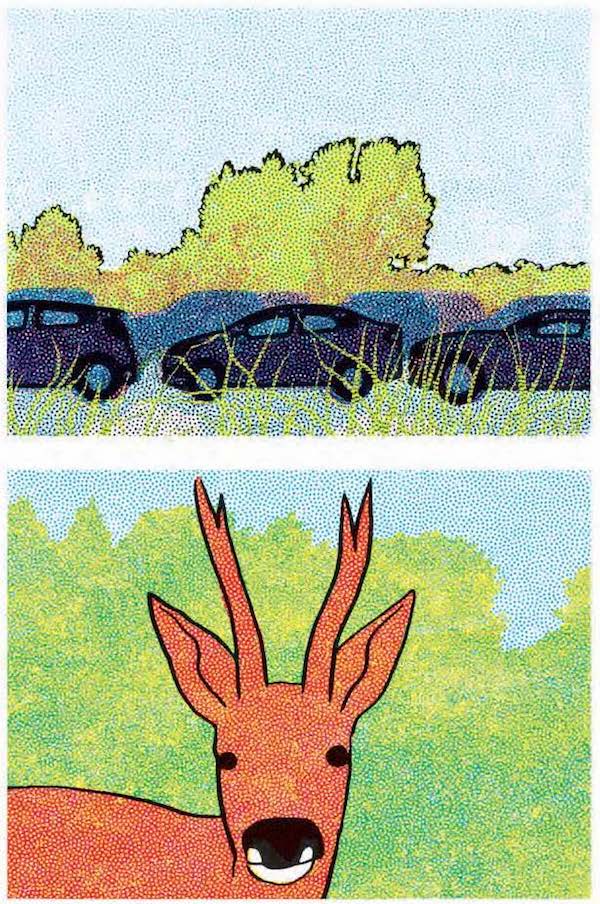

Varietà tipografica sulle strade del Tamil Nadu Questa settimana, visto che siamo in tema di caratteri, niente foto indiana. Mi sono invece divertito a realizzare questo collage di caratteri tipografici della scrittura tamil, presi per le strade del paese (insegne e manifesti).

Al di là di un gusto per il colore forte che caratterizza tanto i caratteri tipografici quanto le figure in generale, ci sono poche altre osservazioni da fare per un’immagine che si commenta da sé. Giusto due parole sulla scrittura tamil, che è una delle tante scritture derivate dal brahmi (l’antica scrittura del sanscrito, dell’epoca precedente alla nascita di Cristo), tra le quali la più nota è il devanāgari, con cui si scrive l’indi e altre lingue indiane del nord. Sono tutte scritture a base sillabica, in cui i caratteri principali, nella loro forma di base esprimono ciascuno una consonante seguita dalla vocale a. Se si vuole indicare una vocale diversa, il carattere cambia leggermente forma, a seconda della vocale da esprimere. Se la consonante va pronunciata da sola, viene sormontata da un punto. Per le vocali da sole esistono invece altri segni.

Non sarebbe un sistema in sé particolarmente complesso, se non fosse che l’uso ha imposto la presenza di molte legature (coppie di caratteri frequentemente accostate, che si fondono graficamente, dando vita a un nuovo carattere, come succede in Occidente con il segno &, cioè “et”). Queste legature, in tamil sono alcune decine, mentre in altre scritture indiane possono essere addirittura centinaia, e rappresentano il principale ostacolo all’apprendimento rapido da parte di un Europeo.

Comunque, nelle poche settimane in cui sono stato lì ero riuscito a imparare a leggere un sufficiente numero di caratteri da distinguere le destinazioni dei bus, che spesso non venivano scritte anche in caratteri occidentali; e per scoprire che i nomi delle città potevano a volte suonare piuttosto differenti per i locali rispetto alla loro versione occidentale (es. Puduccherri per Pondicherry, che va pronunciata alla francese, perché era, appunto, una colonia francese).

25 Novembre 2010 | Tags: Andrea Pazienza, carattere tipografico, comunicazione visiva, Dino Battaglia, fumetto, graphic design, lettering, Paolo Bacilieri, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, sistemi di scrittura |  Dino Battaglia, Maupassant, Due amici, p.4 Questa settimana parlo solo di caratteri, e il tema è di grande importanza anche per il fumetto. La leggibilità di un carattere è un requisito necessario, ma quando il carattere è usato per testi brevi una parte della sua leggibilità può essere anche sacrificata alla sua (chiamiamola così) espressività visiva (o espressività grafica): se per il corpo del testo di un romanzo o di un saggio la scelta del carattere va fatta tra quelli che garantiscono la massima leggibilità (poiché mentre si legge il carattere deve diventare trasparente, garantendo la totale attenzione al flusso delle parole), viceversa in un titolo o in una insegna o in una comunicazione pubblicitaria, la componente espressiva visiva del carattere può manifestarsi di più, sino a diventare predominante.

Poiché il fumetto comunica visivamente ancora prima che narrativamente (cioè per leggere il racconto è necessario aver guardato le immagini), la componente espressiva visiva dei caratteri ha comunque una grande importanza. Ce l’ha anche quando siamo vicini al livello qualitativamente più basso: persino il lettering più neutro e banale, per esempio, si fa per convenzione in maiuscolo – e il maiuscolo è notoriamente meno leggibile del minuscolo. Anche il lettering più neutro e banale, dunque, manifesta una qual continuità stilistica visiva con le linee del disegno circostante. Come minimo, insomma, queste lettere disegnate a mano (almeno in apparenza, spesso) manifestano la propria appartenenza al medesimo mondo grafico delle figure rappresentate vicino a loro.

Guarda caso, il passaggio dalla narrazione per immagini ottocentesca al fumetto vero e proprio negli USA di fine secolo è caratterizzato anche dalla nascita di un lettering disegnato – ben diverso da quello a stampa delle didascalie. Il carattere a stampa, evidentemente, dichiara pure in maniera grafica la propria appartenenza a un mondo diverso da quello delle figure disegnate: è un commento esterno, a cui corrisponde una finestra visiva. Nel fumetto, viceversa, noi siamo già, leggendo, nel mondo dietro a quella finestra, e il lettering manuale ci mostra di far parte pure lui di quel medesimo mondo.

Dino Battaglia script Se passiamo dall’uso elementare del lettering a usi più raffinati, ci possiamo accorgere di quanto grande possa essere il contributo della forma delle lettere all’effetto visivo complessivo. Immaginate di sostituire questo lettering molto particolare di Dino Battaglia con uno più standard, anche se sempre disegnato. Se lo facessimo, ci accorgeremmo immediatamente di come ne risulterebbe stravolto l’equilibrio compositivo della pagina (qui riprodotta all’inizio del post).

Le lettere di Battaglia hanno lo stesso stile “graffiato” delle sue figure, ottenuto attraverso l’uso di un pennino sottile a punta dura. Un lettering più morbido metterebbe i testi scritti (balloon e didascalie) nettamente in evidenza sul resto della pagina, a causa della loro diversità. Anche se risulterebbe magari più leggibile finirebbe per essere messo troppo in evidenza.

Anzi, si ritroverebbe a essere in evidenza due volte: una, come già detto, per la sua diversità dal grosso dell’immagine; l’altra perché la sua maggiore leggibilità inviterebbe il lettore a privilegiare il testo rispetto alle figure, ma non è questo che l’autore vuole. A queste figure bellissime ma di decifrabilità non immediata deve corrispondere per forza un font che richiede qualche (piccolo) sforzo di lettura: comunque questa è una storia a fumetti, cioè una storia in cui è l’immagine a dover avere un peso determinante.

Andrea Pazienza, The Legend of Italianino Liberatore 2, p.8 I medesimi principi di fondo sortiscono un effetto tutto diverso nel lavoro di Andrea Pazienza, che disegna con la punta morbida di un pennello o pennarello, giocando su bruschi cambiamenti di tonalità, e masse di bianco e di nero. Il lettering di Pazienza è una componente essenziale del suo disegno, praticamente inseparabile, composto di linee che sono esattamente le medesime linee, con i medesimi andamenti grafici, delle linee delle figure, e persino delle linee di contorno dei balloon.

La leggibilità è forse ancora più bassa che nel caso di Battaglia, ma l’espressività è straordinaria, ed è questa riduzione della dimensione verbale alla dimensione visiva del disegno a dare al lavoro di Pazienza una coerenza e un’efficiacia ineguagliabili. Sostituite questo lettering con uno più standard e non avrete ridotto, ma distrutto il lavoro di Pazienza.

Andrea Pazienza script D’altra parte, lui stesso è acutamente consapevole della necessità di alternare momenti in cui il lettering è sostanzialmente regolare a momenti in cui esso esplode graficamente. Tuttavia, anche dove il lettering di Pazienza è regolare esso esprime una notevole attenzione espressiva: la sua fattura manuale è sempre ostentata; sembra cioè che sempre esca direttamente dall’animo ironico del suo autore. Ed è per questo che la sua enfatizzazione, quando avviene, appare così naturale.

Leggendo Pazienza, paradossalmente, è come se seguissimo la voce di un narratore, che esprime le emozioni con i toni mentre racconta i fatti con le parole. Solo che la voce di Pazienza è il segno grafico, e questo segno si manifesta esattamente al medesimo modo nelle figure e nel lettering, tramite le quali, al contempo, ci mostra i fatti. Dunque, non c’è scampo: per leggere le storie di Pazienza le dobbiamo soltanto attentamente guardare.

Paolo Bacilieri, La magnifica desolazione 2007 p.59 Paolo Bacilieri ha senz’altro imparato molto da Pazienza, penso di più e meglio di chiunque altro. Il suo lettering esprime finemente il sarcasmo che pervade, narrativamente e graficamente, le sue storie, ed è graficamente coerente con quello che gli sta vicino. Osservate questo “bold” di forme quadrateggianti, e confrontatelo con le linee spesse del contorno delle figure e con la continua presenza di forme simili a rettangoli dagli angoli bombati – non solo nei balloon ma anche nei profili dei personaggi e dei loro dettagli.

Paolo Bacilieri script Magari Bacilieri non ha il virtuosismo grafico di Pazienza (e chi ce l’ha?), ma è bravissimo nel costruire la (sardonicamente desolante) coerenza del proprio mondo. Il lettering ne è – se vogliamo dire così – il basso ostinato, lo swing, il groove.

Il Copperplate di Frederic Goudy (1901) A proposito di caratteri progettati per titoli e insegne, è notevole la diffusione negli ultimi anni di un carattere di oltre un secolo fa, il Copperplate, di Frederic Goudy (vedi Wikipedia, o ancora meglio, la pagina di Identifont). Non tanto per i titoli, ma se vi guardate attorno per le strade, o se sfogliate le pagine pubblicitarie delle riviste, non sarà difficile accorgervi del rinnovato successo di questo carattere.

Vorrei cercare di coglierne le ragioni, o almeno di fare qualche ipotesi.

Intanto, trattandosi di un carattere per titoli e insegne, la sua leggibilità è certamente meno rilevante che quando si parla di caratteri per il corpo del testo. Naturalmente, il carattere deve restare leggibile, ma è fatto per applicarsi a testi così brevi che le ragioni del guardare possono prevalere su quelle del leggere (prevalere non vuol dire soverchiare: se la leggibilità si perde, si perde il senso stesso della scrittura). In questo senso, il carattere inteso come figura trasmette più senso del carattere inteso come componente del testo verbale. Poiché un’insegna contiene tipicamente un nome proprio, o un nome comune che chiede di essere qualificato, la figura del carattere è esattamente ciò che fornisce la qualifica, ciò che dà senso (visivamente) a un testo verbale in sé abbastanza neutro.

Copperplate è un carattere elegante. Ostenta questa eleganza attraverso due caratteristiche volutamente notevoli (in quanto opposte alla forma normale dei caratteri): l’accostamento delle grazie con linee dal tratto non modulato (cioè di spessore costante – tipico dei caratteri senza grazie), e l’allargamento dei glifi sino a ottenere, nelle forme tondeggianti, degli ovali più larghi che alti (in quanto opposte alle forme tonde o più alte che larghe che costituiscono la norma). L’allontanamento dalla norma, ovvero da come sono di solito fatti i caratteri, viene qui ostentato, e poiché il carattere risulta per questi aspetti troppo particolare (troppo attirante l’attenzione su di sé anziché sul testo che ne fa uso), è chiaro che sono ragioni estetiche a motivarlo.

A differenza di altri caratteri di Goudy, tuttavia, il riferimento all’epoca (e agli stili) nel cui contesto è stato prodotto è molto leggero. Persino un lineare come il Goudy Sans, più “normale” e leggibile, tradisce gli anni in cui è stato disegnato più di quanto non faccia il Copperplate. Anzi, forse l’immaginario visivo di Goudy nel 1930 è rimasto leggermente indietro rispetto alle forme di quegli anni. Ma non tutti i font si costruiscono per esprimere lo spirito del presente.

Il Goudy Sans di Frederic Goudy (1930) Il Goudy Sans ha questa grazia da vecchie scrivanie dai cassetti bombati, con borchie in ferro battuto, e questa vocazione ancora molto liberty alle curve che cambiano frequentemente raggio. È un carattere assai raffinato, forse ancora più elegante del Copperplate, ma porta con sé quella sfumatura di estenuatezza che associamo costantemente alle forme dominanti all’inizio del secolo.

Il Copperplate è molto più ambiguo, da questo punto di vista. Contiene anche lui, per noi, mi pare, un riferimento all’inizio del secolo, ma non alle forme estenuate del liberty, dell’art nouveau, dello jugendstil. Il riferimento è semmai a una certa qual solidità industriale, relativa però a un momento in cui l’industria è nascente, e ha ancora forti legami con l’artigianato e con le gestioni famigliari.

È forse questo, allora, il segreto del Copperplate: dichiarare una natura industriale (che non si potrebbe comunque nascondere) alludendo alla sua matrice artigianale, e alla cura manuale che essa implica. In un mondo come il nostro, dove il “fatto a mano” rappresenta il non plus ultra, ma l’industria è comunque inevitabile, i suggerimenti del Copperplate sembrano l’ideale per connotare negozi e prodotti – almeno sino a quando non avranno saturato la nostra vista, e non ne potremo più di vederli per ogni dove. La saturazione, quando alla fine si dà, rivela la natura dell’inganno: non ci possono essere tanti negozi e prodotti connotati al medesimo modo, e quello finisce per diventare, di conseguenza, un modo che puzza di falso.

C’è un altro carattere creato da Goudy che mi ha sempre divertito molto, ed è il Goudy Stout (cioè il Goudy robusto), con la sua eccessività e (anche qui) ostentata manualità. Ultimamente, me lo sono ritrovato davanti in più occasioni, ma non come carattere da insegne: si trova, in questi giorni, su due fogli A4 stampati al computer che fanno bella vista di sé sugli ingressi dei bagni della stazione di Pesaro (“Bagno uomini” e “Bagno donne”); e l’ho visto anche su un foglio, sempre di produzione artigianale, davanti a un bar, e la scritta era “Panini al prosciutto”.

Dovrei provarmi a decifrare quindi le misteriose ragioni per queste scelte (scelte chiaramente più estemporanee e meno riflettute di quelle che si fanno per una costosa e stabile insegna). Una ragione è facile: il Goudy Stout è evidentemente un font scherzoso, e mille volte meglio dell’insopportabile Comics Sans. Ma ce n’è una, che ipotizzo, ancora più facile: il Goudy Stout dev’essere entrato nel repertorio dei font standard, quelli che sono presenti per default su tanti computer, pronti all’uso per tutti i grafici improvvisati del mondo.

Ma questa disincantata riflessione mi getta di colpo una strana luce anche sulle ragioni vere del revival del Copperplate. Non che le ragioni eviscerate sopra non restino valide, ma non si può certo escludere che abbiano fatto la loro parte pure la diffusione in elettronica del font, e la pubblicità con cui sarà stato accompagnato presso gli studi grafici.

Il Goudy Stout di Frederic Goudy (1930) Un’ultima nota. Per chi ne vuole sapere di più sui font di caratteri, c’è l’ottimo sito Identifont che può rispondere a molte domande (tra cui aiutarvi a dare nome a un font che avete sotto gli occhi e non sapete cos’è) e da cui sono state tratte le immagini di questo post. Se invece volete una veloce ma consigliabile scorsa, secondo il sistema di classificazione dei caratteri Vox, potete consultare questa pagina dell’ottimo blog di grafica Misstypo.

Contemplazione del tramonto a Varkala Restiamo, con la scorsa settimana, in tema di contemplazioni verso sera. Ho scattato questa foto a Varkala, nel Kerala. Certo, in teoria questa foto potrebbe essere stata scattata su qualsiasi costa rivolta a occidente nel mondo; ma in India, a quest’ora, ovunque ci si trovi le spiagge si riempiono di persone. Cosa fanno? Vengono a vedere il tramonto – persino quando il tramonto non c’è, perché il cielo è troppo coperto, o non è sul mare, perché la costa è rivolta a est.

Evidentemente il fascino dell’ora che volge ai disio i navicanti, e intenerisce il core, da queste parti è molto sentito (anche se gli indiani non possono citare Dante). È anche per questo, evidentemente, che questa foto mi piace. Però non solo.

Naturalmente è facile fare foto suggestive a una situazione suggestiva, e i tramonti fotografici si sprecano. Però, tra le molte foto che ho scattato a queste situazioni, questa ha un fascino particolare; sarà per quella strana nuvola che diffrange la luce del sole, sarà per il colore, irreale persino per un tramonto, o per la composizione dei gruppi di figure…

Non so. Magari sono viziato nel mio giudizio dal fatto di esserci stato.

Ally Slooper, 1867, dalla voce di Wikipedia È rispuntata la polemica sulla data di nascita del fumetto, tra Matteo Stefanelli e me, qui. Ma non è di questo che voglio parlare, bensì di un tema correlato, ovvero l’annosa questione della definizione del fumetto. Il tema è correlato perché, se avessimo una definizione sufficientemente affidabile del fumetto, sarebbe assai più facile verificare da quale data in poi esistono testi che vi si attagliano – e il dibattito potrebbe vertere non su opinioni ma sulla verifica di documenti storici concreti.

Ma la definizione sfugge. Anche quella faticosamente costruita da Scott McCloud, “Immagini figurative e d’altro tipo giustapposte in sequenza deliberata mirate a trasmettere informazione e/o a produrre una reazione estetica nel fruitore”, lascia fuori innumerevoli esempi che ancora consideriamo fumetto, e ne ingloba altri che non sono tali (come le istruzioni di montaggio dei mobili IKEA, per esempio). Non è perciò una buona definizione, e non è utilizzabile per tracciare un confine storiografico. In particolare, per non correre il rischio di lasciare fuori degli esempi importanti, è volutamente e consapevolmente generica.

A questo punto abbiamo due strade (senza escludere che ne esistano altre). Potremmo lavorare come fa la teoria dei prototipi cercando una definizione che centri l’essenza di quello che consideriamo fumetto, cioè quello che è per noi il fumetto prototipale. È una via interessante per la creazione di voci di dizionario, perché permette di cogliere proprio quei tratti cruciali che mettono in grado la maggior parte delle persone di capire di che cosa si sta parlando. Ma è un pessimo candidato per definire un confine storiografico, perché la concezione prototipale del fumetto cambia anch’essa col tempo; e anzi, in particolare, tipicamente non si è ancora formata in quel momento iniziale che stiamo cercando di definire. Per cui il massimo a cui potremmo arrivare è qualcosa del tipo: secondo la concezione prototipale del fumetto nell’America degli anni Novanta il fumetto è nato nel 1896; secondo la concezione prototipale del fumetto della Francia del 2000 il fumetto è nato intorno al 1820, ecc. ecc. Cosa che può essere utile per una storia delle concezioni del fumetto, ma non direttamente per una storia del fumetto.

L’altra strada appare allora inevitabile, per il fumetto come per qualsiasi altro medium. Si tratta di capire che un medium non è qualcosa che esiste in natura, classificabile secondo leggi rigorose. È piuttosto il frutto di una serie di scambi tra le persone, e soprattutto di un continuo proporne, contrattarne e definirne i confini. Supponiamo che esista una rivista che pubblica solo fumetti, e supponiamo che su questa rivista appaia un oggetto anomalo, tipo una grande vignetta unica, o una serie di riquadri che contengono testo (e non disegni). Se questo oggetto comparisse in un altro contesto, nessuno si domanderebbe se sia fumetto; ma il fatto che compaia proprio in quel contesto significa che è stato proposto proprio come fumetto, ovvero inserito nel dialogo su come debba essere fatto il fumetto. Poi i lettori potranno approvarlo o meno. Magari diranno: “Bello, ma che ci fa qui?” Oppure lo accetteranno come una provocazione, riconoscendo implicitamente la sua appartenenza (provocatoria) all’ambito del fumetto.

Dovremo dire allora che ciò che rende qualcosa un fumetto è l’apparire su una rivista di fumetti? Mi pare che sarebbe, in sé, una proposta ridicola, se non fosse che possiede un germe (solo un germe) di verità. Diciamo che il confine tra ciò che è fumetto e ciò che non lo è sta nell’essere accettabile come tale o non esserlo, e il luogo di pubblicazione può anche costituire, a volte, l’elemento determinante.

Tuttavia, se possiamo discutere se qualcosa sia fumetto o meno (senza dimenticare che le provocazioni di oggi diventano a volte la normalità di domani) è perché, evidentemente, una qualche idea di fumetto l’abbiamo, e questa idea si esprime socialmente attraverso l’esistenza di un dialogo, cioè di testi che mostrano caratteristiche comuni sia da un punto di vista formale che dal punto di vista delle modalità di produzione/pubblicazione e di fruizione.

Ma un’idea che si esprime socialmente è qualcosa di diverso da una definizione tranciante, come quella che cercavamo sopra. Il confine storiografico che andiamo cercando non sarà allora dato dalla comparsa di opere che corrispondano alla definizione, ma dalla comparsa di un dialogo collettivo attorno ad alcuni elementi cruciali.

A titolo puramente di esempio, supponiamo – semplificando mostruosamente – di decidere che il medium fumetto è caratterizzato dalla presenza della nuvoletta a cui (in Italia) deve il nome. Se vediamo le cose in questo modo, il fumetto non nasce quando compare la prima nuvoletta di testo (cioè nel medioevo), ma quando si determina un intero settore di produzione e consumo basato su testi che presuppongono l’esistenza della nuvoletta, anche quando non ne fanno direttamente uso. In altre parole, una volta che questo settore si sia avviato, un testo che si rivolga ai medesimi lettori con altre caratteristiche simili di carattere formale e produttivo sarà un fumetto pure senza nuvolette: perché è comunque in dialogo, e fa riferimento, agli altri testi simili che la nuvoletta ce l’hanno. Viceversa, un testo pieno di nuvolette che risalga a un’epoca in cui questo settore di produzione e consumo non esiste, non sarà mai un fumetto (al massimo un suo precursore) perché in quell’epoca il fumetto non esiste.

Ho semplificato a titolo esplicativo, ma non si può ridurre a un solo aspetto ciò che caratterizza un medium. Si può però decidere che ci sono insiemi di caratteristiche che lo identificano meglio di altri. Per esempio, l’assenza di una narrazione verbale autonoma (ovvero comprensibile anche in assenza delle immagini che l’accompagnano) costringe il lettore a comprendere il racconto basandosi fondamentalmente sulle immagini, ovvero a leggere attraverso un imprescindibile guardare di base. Si noti che la narrazione verbale non è necessariamente scritta: la pittura del medioevo, anche quando sequenziale, e i protofumetti a stampa del Cinquecento tedesco prevedono una voce (orale) che li racconti, e un contesto di fruizione molto diverso dalla solitudine del lettore moderno. In quei casi, dunque, la narrazione verbale c’è, anche se non è scritta, e dunque non è arrivata a noi. Dobbiamo perciò limitare il nostro ambito non solo a un epoca di stampa avanzata, ma anche di alfabetizzazione avanzata, ovvero presupporre un pubblico in grado di ricostruire da sé (leggendo o guardando) le storie che si sviluppano sotto i suoi occhi.

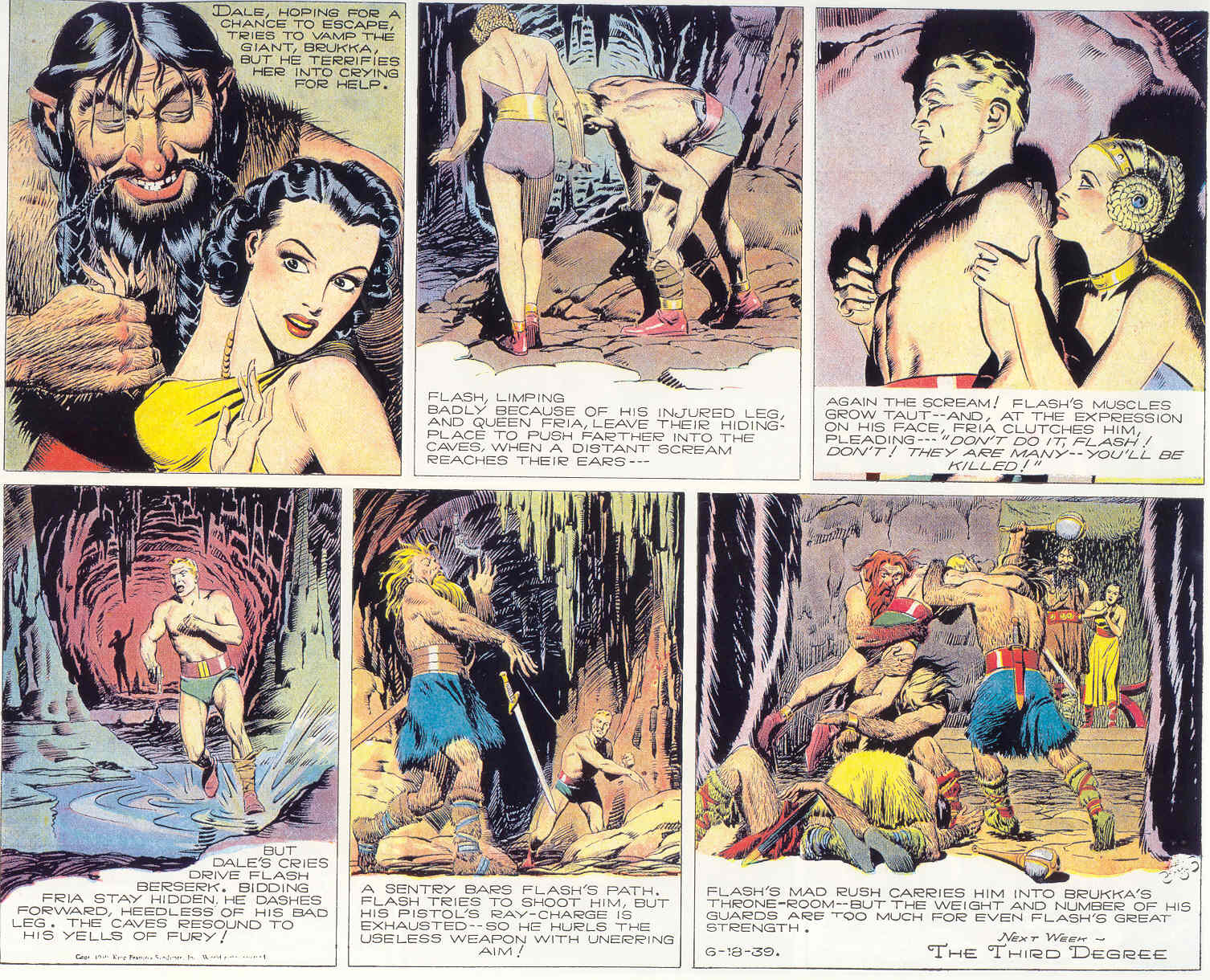

Insomma, venendo allo specifico, se il fumetto nasce quando il guardare diventa la base del suo leggere narrativo, ovvero quando sono prima di tutto le immagini (e non il testo verbale) a costruire nel lettore la comprensione del flusso degli eventi, allora non dovremo andare a cercare i precursori per tracciare il nostro confine storiografico. Il fumetto ha origine quando si crea una tendenza, un ambiente, in cui la norma è una comprensione di questo tipo, visiva ancora prima che verbale. Ma sino all’epoca in cui sono normalmente presenti le didascalie narrative (ed è questa la norma), questa condizione non si verifica. Mentre, viceversa, una volta che la comprensione visiva sia diventata la norma, anche testi come il Prince Valiant di Foster e il Flash Gordon di Raymond sono fumetti, nonostante reintroducano le didascalie: lo sono perché ormai si rivolgono a un pubblico che è abituato a leggere fumetti, e che capisce la ragione di una scelta differente, senza tornare per questo indietro nel tempo di cinquant’anni.

Detto questo, è chiaro che non si potrà dare più a Richard Felton Outcault, autore di Yellow Kid, il merito di avere fondato il fumetto. Gli si riconoscerà semmai la fortuna di essere stato colui che ha aperto una porta che era già socchiusa, e che avrebbe potuto aprire chiunque altro in quel momento. Quello che importa è che il momento era giusto perché si potesse formare – anche esplosivamente, come è di fatto successo – una nuova consapevolezza tra autori, editori e lettori, quella che è possibile scrivere storie non solo molto accompagnate da immagini, ma proprio per immagini. La nuvoletta non è l’elemento discriminante, dunque, ma rimane un buon indizio; ha di buono che ribalta il rapporto tra immagine e testo: con le didascalie è il testo verbale che inquadra e ingloba l’immagine, con la nuvoletta è l’immagine che inquadra e ingloba il testo verbale.

Non pretendo di avere ragione, dunque, a continuare a situare intorno al 1896 la data di nascita del fumetto. Tuttavia per smentirmi non basta produrre esempi di testi per immagini precedenti a quella data, che esibiscano la nuvoletta, o che prevedano una modalità di fruizione principalmente visiva. Bisogna anche dimostrare che, nell’epoca in cui vengono prodotti, essi costituiscono la norma. A me non pare che sia così. Ma il bello della storiografia è che può sempre scoprire qualcosa di nuovo.

——————————————-

P.S. Oggi, in tutt’altra veste e su altri temi, appaio anche nel rinato blog del mio stimato omonimo, con un intervento autoeterobiografico intitolato La solitudine del blogger. Buona lettura.

16 Novembre 2010 | Tags: Adrian Frutiger, Akzidenz Grotesk, carattere tipografico, caratteri lineari, comunicazione visiva, Eric Gill, Frutiger, Futura, Gill Sans, graphic design, Helvetica, Jan Tschichold, Paul Renner, sistemi di scrittura, tipografia, Univers | Category: comunicazione visiva, graphic design, sistemi di scrittura | Da tempo volevo riprendere un tema che ritengo importante, quello del carattere tipografico, che avevo già aperto qualche mese fa in un post intitolato Del carattere lineare e del sublime nell’arte. È un tema importante perché di difficile definizione, e perché si trova ai confini del senso. Sono difficili da definire anche, singolarmente, i due corni stessi del problema, che potremmo denominare come la questione della leggibilità e quella dello stile. Parlare di leggibilità significa escludere che il carattere tipografico debba trasmettere autonomamente del senso: tra le sue proprietà vi sarà infatti anche quella di veicolare al meglio le parole scritte, alle quali spetta interamente la costruzione del significato, senza interferenze e distrazioni. Parlare di stile significa invece riconoscere al carattere tipografico una componente di senso, che andrà ad aggiungersi o combinarsi con quelle più propriamente verbali, anche a costo di togliere al lettore una qualche componente di attenzione.

Sono proprio questi i termini del dibattito che, nella Svizzera degli anni Cinquanta, patria di una rivoluzione nel campo della grafica, contrappongono Jan Tschichold a Max Bill e Emil Ruder. Tschichold era stato negli anni Trenta uno dei più attivi sostenitori del rinnovamento grafico ispirato dal Bauhaus, ma aveva poi assunto posizioni più umanistiche, a partire dalle quali aveva già avuto uno scontro molto duro con Bill, a sua volta allievo del Bauhaus, e fiero assertore di un design razionalistico. Ruder era a sua volta uno dei principali rappresentanti della nuova grafica svizzera, ispirata dalle posizioni di Bill.

Per Tschichold il carattere tipografico non deve esprimere nulla, tantomeno lo spirito del tempo, come vorrebbero invece i nuovi grafici svizzeri; deve piuttosto preoccuparsi di “essere adatto ai nostri occhi e al loro benessere”. Tschichold, proprio per questo, sostiene la migliore qualità dei caratteri aggraziati, mentre le scelte della nuova tipografia (comprese le sue stesse del passato) sono coerenti con una civiltà delle macchine sostanzialmente alienante – e, al limite, legate alla medesima radice oppressiva da cui è sorto il nazismo.

Trovo la posizione di Tschichold per molti versi condivisibile e per qualcuno un po’ eccessiva, anche se la verve polemica del momento probabilmente la giustifica un po’ di più di quanto non possa essere evidente oltre sessant’anni dopo. Voglio dedicare questo post a ripercorrere brevissimamente la storia di alcuni caratteri lineari di impostazione razionalista particolarmente significativi, e il loro uso.

Paul Renner, il carattere Futura, 1927

Testo composto in Futura

Helvetica - Studio Haas 1953  Testo composto in Helvetica  Testo composto in Akzidenz Grotesk È lo stesso difetto che ha portato, sui nostri computer, a sostituire l’Arial (pressoché identico all’Helvetica) con il Verdana, che è più largo e meno sensibile quindi alla concentrazione di linee verticali. (testo composto in Arial)

Univers di Adrian Frutiger 1954-57  Testo composto in Univers  Frutiger - Adrian Frutiger 1973  Testo composto in Frutiger  Testo composto in Gill Sans Insomma, non c’è nessuna sublime semplicità in loro, e non possono essere utilizzati come manifesto di una qualche posizione. La loro complessità deriva da un intelligente ripensamento della tradizione, con tutta la sua – a sua volta – complessità. Io credo che nessuna semplicità razionale, per quanto sublimemente razionale o progressista che sia, possa corrispondere a una natura complessa come quella umana, specie quando c’è di mezzo quel mondo ancora più complesso che è quello del significato.

P.S. Ho cercato, nelle figure e nei testi, di dare un’idea il più precisa possibile dei vari caratteri e del loro effetto nei blocchi di testo. Bisogna sempre tener presente, comunque, che l’effetto di un carattere a schermo dipende sempre non solo dalla sua invenzione originale,ma anche da come quella è stata poi resa nella versione del font digitale. Inoltre, per ragioni varie tra cui certamente anche la differente risoluzione, la resa a schermo dei caratteri è sempre differente di quella a stampa.

Contemplazione del crepuscolo a Kanyakumari Ho scattato questa foto appena dopo il tramonto, a Kanyakumari, l’estremità meridionale dell’India.

Mi piace non solo per il contrasto tra i colori poco saturi che dominano l’immagine e quelle due vivaci tonalità di verde al centro, o per la presa diagonale dell’immagine che accenna appena a una prospettiva che fugge, ma anche per il contrasto tra l’atteggiamento delle due figure: il padre perso nella contemplazione del mare verso sera, la bimba ridacchiante e rivolta al mondo.

Mi è abbastanza chiaro, però, che l’immagine mi colpisce anche perché mi viene istintivo immedesimarmi in quella figura maschile contemplativa, e insieme mi ritrovo fortemente anche nella dimensione del padre – perché è bello perdersi, ma è ancora più bello avere di fianco qualcuno che ti riporta indietro, senza tristezza.

I temi che ho affrontato due settimane fa in un post intitolato Delle questioni delle poetiche, della lirica, del soggetto e della leggibilità continuano a girarmi per la testa e a crearmi più perplessità che certezze. Il post era stato ispirato da un intervento di Andrea Inglese su Nazione indiana; e a farmi rimuginare questi temi hanno contribuito altri post, tenendo aperto un dibattito in cui questi stessi temi si inseriscono (anche se esso ne investe pure altri, che non affronterò qui): sono il post di Marco Giovenale ancora su Nazione Indiana, quello di Lorenzo Carlucci su Poesia 2.0, la prima e la seconda più articolata risposta del medesimo Giovenale su Slowforward, con tutte le relative abbondantissime discussioni, ora molto interessanti ora pura polemica personale.

Il punto (o almeno quello che mi ronza per la testa ora) è la questione della cosiddetta “riduzione dell’io”. Alfredo Giuliani scrive nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. Mi sembra del tutto ragionevole che Giorgio Manacorda (introducendo nel 2004 il suo La poesia italiana oggi. Un’antologia critica) faccia notare che c’è qualcosa di paradossale nel fatto che l’espressione, e per giunta l’espressione soggettiva, si debba realizzare mediante riduzione del soggetto medesimo, per cui “o il punto non è l’espressione, bensì il referto (appunto la riduzione dell’io a “cosa”) e allora va bene cancellare o anche solo ridurre l’io, o il problema è l’espressione, e allora perché ridurre l’io, magari fino a cancellarlo? Questa scelta ha avuto conseguenze per le generazioni successive.”

Non si può certo qui ripercorrere quello che è successo nella poesia italiana dagli anni Settanta in poi. Trovo però interessante che tutti e due i corni della scelta – che Giuliani cercava ancora, eliotianamente (montalianamente?) e pericolosamente di tenere insieme – abbiano trovato espressione, e prodotto, talvolta, anche opere di qualità.

Non riesco, proprio per questo dunque, a far a meno di vedere nelle dichiarazioni di Giuliani qualcosa di molto meno assertorio, universale e definitivo di quanto il suo tono di voce voglia far credere. Le frasi chiave del discorso di Giuliani mi paiono in verità queste, appena dopo l’apertura del saggio introduttivo: “Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo.” Se leggiamo tutto il resto alla luce di questo, ci appare evidente che Giuliani non sta dicendo come si debba fare poesia in generale, ma semplicemente proponendo un percorso di uscita da una situazione culturale di stallo; e che Pasolini ne fosse in quegli anni l’emblema lo dimostra abbastanza chiaramente la sua successiva parabola poetica involutiva.

In altre parole, Giuliani sta proponendo di rinnovare la poesia italiana guardando più a Eliot e Pound che a Pascoli e Corazzini. Ma cosa ne sarà del valore di un’affermazione di questo genere qualche anno dopo, una volta che la poesia sia stata davvero rinnovata? Se la scelta starà tra “riduzione dell’io” e “espressione soggettiva”, una volta che la “riduzione dell’io” abbia vinto, dovremo ritornare all'”espressione soggettiva” per rinnovare di nuovo? E poi ancora viceversa? Certo che oggi, cinquant’anni dopo, potremmo magari leggere proprio in questi termini quello che è accaduto in seguito, e valutare in termini di progressisti e conservatori ora gli uni ora gli altri, ora i riduttivisti ora gli espressivisti.

Le polemiche che si possono leggere in calce ai post che ho citato sopra appaiono spesso (non sempre) impostate davvero in questi termini. Assunta come opinione condivisa che sia positivo essere progressista e negativo essere conservatore, ci si scanna per decidere chi sia il vero progressista. Naturalmente scannarsi serve anche per proporsi pubblicamente, e quindi in questo dibattito c’è senz’altro una forte (e positiva) componente di promozione personale (insomma, di autopubblicità). E questo va benissimo, soprattutto con il poco interesse che gira nell’aria in Italia per la poesia: magari qualche dibattito acceso può richiamare l’attenzione di qualcuno, e far venir voglia persino di leggere le opere.

Ho tuttavia la sensazione che il dibattito manchi il punto, e che ci siano troppi elementi sia a favore che contro (tanto per i riduttivisti quanto per gli espressivisti) per poter prendere partito per una delle due posizioni. A me pare semplicemente che quando un lavoro poetico è davvero riuscito, se ne percepisca sia una componente di espressività che una di superamento della soggettività: se sentiamo che l’io straborda, non è poesia, ma diario, autobiografia; se dell’io non troviamo traccia non è poesia, ma tabella, elenco, calcolo. D’altro canto, ci sono poesie riuscite in cui apparentemente l’io straborda, ma sono riuscite perché è facile rendersi conto che questo strabordare è pura apparenza, presentazione di un caso umano – e la poesia è riuscita perché quel caso umano è sentito come universalmente rappresentativo. E ci sono anche poesie riuscite in forma apparente di elenco o calcolo, dove ci si accorge che da quelle relazioni apparentemente astratte emerge in verità un universo di significati, e di nuovo qualcosa di universalmente rappresentativo. Nell’uno e nell’altro caso questa universale rappresentatività non è necessariamente una verità: può essere una domanda, un dubbio, una ricerca; comunque sia è qualcosa in cui ci possiamo riconoscere – e possiamo riconoscerci, con questo, parte dell’umanità.

Poiché nella poesia che funziona, quella che è bella, profonda, riuscita, non trovano spazio vero né la riduzione dell’io né l’espressione soggettiva, e tuttavia entrambe possono farne parte come mattoni da costruzione, i simpatizzanti di ambedue i partiti possono con una certa plausibilità accusare gli avversari di cercare di mettere nella poesia qualcosa che non ci dovrebbe essere. Dovrebbe essere evidente, a questo punto, la natura pretestuale di entrambe le posizioni: sono due ricette, ciascuna delle quali pretende di produrre la vera poesia; due apparenti scorciatoie, o, se siamo più generosi, due proposte di percorso. Alla poesia buona, di qualità, si può di fatto arrivare sia per l’uno che per l’altro percorso, o anche (credo) per nessuno dei due. E la poesia buona soddisferà tutti e due i partiti, perché gli uni vi ritroveranno l’assenza della riduzione dell’io, e gli altri quella dell’espressione soggettiva.

Bisognerebbe relativizzare, a questo punto, anche il concetto di “poesia buona”. A che cosa si aspira quando si fa poesia? A influenzare il presente? Ma allora basterebbe una buona comunicazione funzionale. A poter essere storicizzati? E allora basta trovare il pubblico giusto, che siano i tanti (ma anche di scarsa competenza poetica) della Merini, o che siano i molto meno (ma di molto superiore competenza poetica) di De Angelis. Chi vale di più, dei due? Integrati e apocalittici hanno pane per i reciproci denti. E la storia si scrive anche attraverso queste discussioni.

Personalmente, preferisco di gran lunga De Angelis, ma ci sono anche per me, qua e là, alcune poesie illuminate della Merini. La critica è utile, spesso indispensabile, ma l’emozione della lettura alla fine riguarda me e solo me; e sono solo io a poter dire che cosa è buona poesia e cosa non lo è. Per questo, se non c’è un numero sufficiente di io ad apprezzare la poesia, buona o cattiva che sia è come se non esistesse.

Se il proprium delle avanguardie è la centralità della poetica e la sua prevalenza sull’opera (un commento nei dibattiti di cui sopra mi ha ricordato che lo ha pure sostenuto Eco nella sua prolusione ai quarant’anni del Gruppo 63 – ma ne ero convinto comunque), allora è proprio l’idea di progetto a essere al centro del lavoro dei loro autori. Ma pensare la poesia come operazione sul linguaggio, alla Giuliani, o operazione politica, alla Brecht, significa pensarla come comunicazione funzionale.

Ora, una buona comunicazione funzionale è certamente un valore positivo, ma la nostra concezione della poesia di fatto non si risolve in quello. Se si risolvesse in quello, i dibattiti tra poeti e tra poetiche non farebbero che esplicitare quale sia il proprio scopo comunicativo, e si discuterebbe, a parità di scopi, quale sia il modo migliore per raggiungerli. E invece l’ambiguità medesima in cui cade Giuliani cercando di tener salda sia la riduzione dell’io che l’espressione del soggetto deriva proprio dall’impossibilità di intendere funzionalmente la poesia – nonostante lui stesso in vari momenti cerchi di presentarla così.

Se riduciamo la poesia a comunicazione funzionale non c’è poi modo di tenerla fuori dalla logica alienante del mercato, dallo “sfruttamento commerciale cui la lingua è sottoposta” (sempre Giuliani, ibidem). Vista in questi termini, ci sarà sempre, prima o poi, una situazione in cui la logica del mercato la re-ingloba, anche, al limite, se si è Balestrini, o e.e.cummings.

D’altra parte, se riconosciamo alla poesia una dimensione differente dalla comunicazione funzionale, questa dimensione potrà manifestarsi a volte persino nelle poesie della Merini, o magari nei versi di un cantautore, persino di uno di successo. Ci troveremo costretti a constatare che la qualità di un’opera non ha a direttamente che fare con il suo successo commerciale, non in positivo (coincidenza o dipendenza) ma nemmeno in negativo (esclusione).

Adorno è morto, per fortuna. La sua grandezza di critico e filosofo ci ha impedito di vedere per molto tempo i danni che la sua estetica ha prodotto.

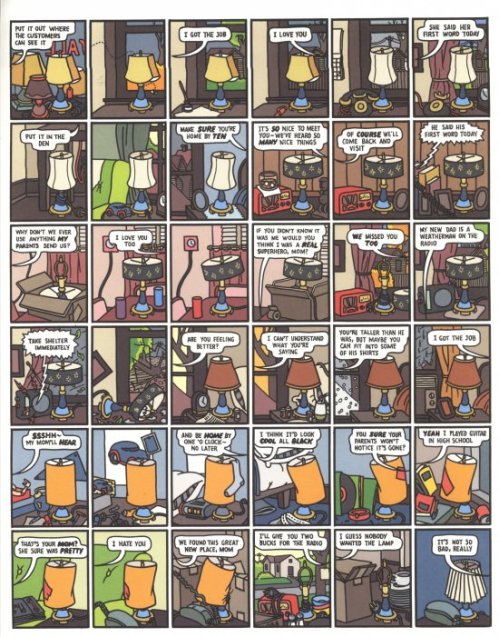

Chris Ware, Jimmy Corrigan Le osservazioni di Thierry Groensteen sono spesso preziose, e lo sono, almeno per me, perché mi stimolano ulteriori riflessioni. È stato proprio Groensteen ha farmi capire (al suo intervento al convegno La linea inquieta, 2004, poi raccolto nel volume omonimo da me curato) la natura del tragico nel fumetto, e in particolare la natura tragica dei fumetti di Ware. Ora, trovo sul blog Conversazioni sul fumetto la traduzione di un intervento di Groensteen ancora su Ware, sul tema della ripetizione e del cambio temporale.

Groensteen fa notare come in diversi casi nelle graphic novel di Ware i personaggi si assomiglino in maniera imbarazzante, specie se padri e figli. Sotto gli occhi di tutti è poi il suo frequente procedimento narrativo, consistente nel riprodurre un identico frammento di mondo (una stanza, una lampada, un’azione…) nella diversità della sua evoluzione storica, così che l’identità di visione enfatizzi le differenze, impossibili da non notare.

Ma se l’enfatizzazione delle differenza spiega (almeno in parte) la ripetizione degli ambienti e degli oggetti nel tempo, non spiega però la ripetizione dei volti tra personaggi diversi – come un padre e un figlio. In altre parole, Ware non è semplicemente un freddo minimalista.

Una risposta più convincente sta secondo me proprio in quella natura tragica di Ware che il medesimo Groensteen ha messo in evidenza nell’intervento del 2004. Io credo che la ripetizione sia un elemento chiave proprio di questa tragicità.