Ombre di Igort, Vittorio Giardino e Antonio Rubino nel delirio espressionista di "Doppio sogno" (primi anni Novanta) Qualche sera fa, all’inaugurazione delle mostre di José Muñoz e Vanna Vinci a Bilbolbul, ho incontrato Igort e, dopo la consueta affettuosa scazzottata iniziale, con la quale gli comunicavo che ero contento di vederlo, ho aggiunto che vederlo proprio lì era un fatto particolarmente speciale, perché lui era proprio il medio proporzionale tra i due autori in mostra, l’anello mancante tra Muñoz e Vinci. Lui si è ovviamente schernito, ma io ho continuato a pensare che fosse così.

Poi ho visto le mostre. Di Muñoz credo per il momento di avere parlato abbastanza, mentre le tavole di Vanna Vinci mi hanno fatto venir voglia di rileggermi i suoi libri, le sue storie. E così, appena ho potuto, ho fatto.

Cercavo, tra l’altro, le tracce di Igort, e, attraverso lui, di Muñoz. Non è così difficile trovarle, specie quelle del primo Igort (Goodbye Baobab, con Daniele Brolli) sulla prima Vinci: il montaggio, l’uso dei neri, questo senso di irrealtà nel cuore stesso del reale; ascendenze da Muñoz, anzi no, da Muñoz e Sampayo, perché anche nel modo di raccontare l’influsso si sente.

Ma poi, nelle pagine della Vinci, ho ritrovato di colpo Antonio Rubino. Dopo averlo visto con chiarezza in quella che mi è parsa quasi una citazione (la storia “Doppio sogno”, dei primi anni Novanta), l’ho ritrovato qua e là quasi dappertutto, nel modo di distribuire le figure nello spazio, e di riempirlo con un’insistenza quasi decorativa.

Poi, ancora, mi è saltata agli occhi Grazia Nidasio, nell’apparenza di leggerezza di certi personaggi femminili, un’apparenza che è sempre soltanto tale, perché né i personaggi della Nidasio né quelli della Vinci sono mai davvero leggeri. Ma tutte e due sanno temperare il dramma con l’ironia, sanno far finta di giocare mentre dicono cose molto serie.

Ombre di Gianni De Luca nei sogni di "Aida al confine" (circa 2000) C’era anche Gianni De Luca. Ce n’era parecchio, con il suo modo di costruire le successioni temporali senza creare vignette, creando così un tempo fluido, quasi sospeso.

Ci avevo visto anche Frank Miller, specie il primo, quello di Ronin, ma qualcosa non mi quadrava, e ho capito il perché quando ho riletto la piccola introduzione di Luigi Bernardi a un volume del 1997 (Ombre). Il riferimento giusto è infatti il fumetto giapponese, e Miller ci entra di traverso perché pure lui vi ha attinto moltissimo, specie in Ronin. Il modo di montare le pagine, di costruire certe sequenze, sono evidentemente quelli di chi ha letto (e ben digerito) un bel po’ di manga.

Incominciano a diventare tanti, i riferimenti. E ce ne sono certamente altri, perché rileggendo le pagine della Vinci ho continuamente una sensazione del tipo: “Questo mi ricorda qualcosa. Ma cosa?”. Dovrebbe essere un difetto, e invece non lo è affatto. Sia quanto ai racconti sia quanto al disegno, la Vinci dimostra una sicurezza autoriale e una fondatezza dei propri principi espressivi così nette che non si ha affatto la sensazione che “copi”. Tutti questi riferimenti non producono l’impressione di un patchwork, fatto di pezzi presi qua e là. Piuttosto, è la sensazione che può produrre un piatto di alta cucina, al cui sapore tutto suo si associano una quantità di profumi, ciascuno evocativo di qualcos’altro, talvolta riconoscibile, talvolta meno, ma non meno intrigante per questo (anzi, forse di più).

Quando finalmente mi rendo conto che ci sono spesso citazioni in apertura (e persino in chiusura) nelle storie della Vinci, qualcos’altro mi si muove dentro, e mi viene in mente che l’altra sera Vanna stessa ci ha rivelato che persino i titoli delle sue storie sono citazioni.

Eppure le sue storie non lo sono. Sono belle storie, solide e fantastiche, disegnate con un segno così originale da aver fatto scuola. Si vede che, come disse il poeta, “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni”, e i sogni della Vinci sono quelli di una sensibilità quotidiana intessuta di letteratura, sia verbale che a fumetti. E dunque, leggere le storie della Vinci è come immergersi in un labirinto in cui la vita, densa e ben presente, viene sempre vista attraverso gli specchi deformanti del nostro immaginario letterario, caricandosi di una quantità sfuggente di sensi.

Una strategia vincente. Magari la Vinci l’ha assorbita da Mattotti. Magari no, o magari da qualcun altro. L’ha assorbita bene, comunque, con rara originalità; e persino dimostrandosi capace di rivoltarla in sarcasmo, con le frecciate un poco ciniche della Bambina Filosofica. Non sono pochi quelli che, da qualche anno, la stanno assorbendo da lei. Se tutti lo sapessero fare come lei, se tutti avessero la cultura che si intravede dietro questi giochi, se tutti l’avessero digerita così bene, quella cultura, e fossero capaci di interrogarsi sul proprio rapporto con essa, avremmo di sicuro una generazione di giovani talenti.

La consapevolezza vincente della perfida Bambina Filosofica (2009) P.S. E Vittorio Giardino? Non ce lo vedete Giardino? (Be’, non nella Bambina Filosofica, d’accordo)

Il cielo a Tiruchirapalli Scrivendo il post indiano della scorsa settimana ho avuto una intuizione. Vuoi mai che questa mia ossessione per le foto dei luoghi dell’India non sia legata alla mia antica e mai sopita passione per un romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili, letto e riletto e amato al punto da aver provato più volte nella mia vita a scrivere le mie personali città invisibili? Vuoi mai che queste sono davvero le mie città invisibili, vale a dire quei luoghi che dispiegano in qualche modo il mio io nascosto, quelli che si raccontano a chi non c’è stato come luoghi favolosi, perché per noi lo sono, e lo sono profondamente?

René Magritte - Empire of Light Se così fosse, un cielo non sarebbe meno informativo (cioè meno evocativo) dell’architettura sottostante. C’è molto più cielo che architettura umana in questa foto scattata nel Ranganathaswamy Temple a Tiruchirapalli, quasi come in un famoso dipinto di Magritte (a sua volta altra città invisibile, senza dubbio). Lo spazio verde dentro il mandapam in basso sembra appartenere a un mondo diverso dallo spazio bianco-azzurro del cielo.

Eppure, quando ho scattato questa foto, c’erano tutti e due, quegli spazi di fronte a me. E mi piacciono molto anche quelle due frecce bianche a sinistra, che rimandano ai luoghi circostanti, quelli che qui, inevitabilmente, non ci sono, non si vedono. Come al solito, le cose intriganti non sono quelle che ci sono davvero, ma quelle che sembrano poterci essere, sulla base di quelle che ci sono (e anche questo, con altre parole, avrebbe potuto scriverlo Calvino).

(P.S. Magritte, Calvino: non sono il primo a percepire un legame tra loro. Chi progettò nel 1972 la copertina de Le città invisibili vi inserì un altro dipinto di Magritte. O forse la mia evocazione di oggi è soltanto vittima di quella scelta di allora.)

Ferenc Pintér, copertina di "Da Parker con furore" di Richard Stark, 1978 Non ho resistito molto a lungo. Dopo che una sera a Bilbolbul, quattro giorni fa, chiacchierando del più e del meno con Domenico Rosa, è venuto fuori il nome di Ferenc Pintér, che lui ha pure conosciuto di persona, e io no, non sono riuscito a resistere e mi sono messo a frugare. Ho trovato facilmente il sito a lui dedicato, da cui tutte queste immagini sono tratte (e là ce ne sono molte altre).

Pintér lavorava per la Mondadori. Era un dipendente, un impiegato, che al suo tavolino disegnava da modesto stipendiato le copertine degli Oscar, realizzando opere spesso memorabili. Per quanto mi riguarda, molto tempo prima di conoscere il suo nome, la mia adolescenza era già segnata dalle sue immagini e dalla loro forza.

Ho messo in questo post quattro esempi, che io trovo molto belli e significativi – anche se di sicuro non esaustivi nemmeno della varietà di stili che Pintér era in grado di adoperare, a seconda delle esigenze espressive richieste.

Nel primo esempio, una luce degna di Hopper illumina la nuca dell’uomo col mitra (gangster o poliziotto che sia). C’è una costruzione diagonale (e quindi sbilanciata in avanti) di linee ortogonali tra loro (e quindi, costruttive, rigide) – o meglio quasi ortogonali (e quindi quella stessa rigidità è in sé dinamica). La figura è scandita dal ricorrere delle aree scure, quelle nere dominanti, ma anche quella irregolare dell’ombra del viso, che prosegue poi in basso nella cravatta.

Il riferimento ai gangster degli anni Trenta è immediato, ma tutta questa rigidità evoca anche forza muscolare, mentre lo sbilanciamento evoca concitazione. Se provassimo a fare astrazione dal contenuto narrativo dell’immagine, e a guardarla come se fosse astratta, non sarebbe difficile ritrovarci il funzionalismo diagonalizzato di un van Doesburg o di uno Zwart, così lontano ormai dall’utopia spiritualistica di Mondrian. Quella macchia quadrata di luce appena a destra del mento, proprio al centro dell’immagine, ne è così il perno, e ci collega idealmente il personaggio rappresentato con il Dick Tracy di Chester Gould.

Ora, immaginiamo la copertina nel suo insieme, con le parole che formano il titolo e il nome dell’autore, e magari anche qualcos’altro. Queste parole saranno certamente orizzontali, e allineate verticalmente, a creare una tipica struttura ortogonale. Ecco quindi che la struttura quasi-ortogonale, ma diagonalizzata del disegno richiama, contrapponendovisi, quella ortogonale del testo, e mentre quello scorre verso destra, qui il movimento gli resiste, tendendo invece a sinistra.

Alla fin fine, la composizione riesce a essere ancora più forte della rappresentazione, che pure è intensa. Ancora prima che l’illustratore, Pintér sta facendo il grafico.

Ferenc Pintér, copertina di "Il paese delle nevi", di Yasunari Kawabata, 1980 Questa seconda copertina mi colpisce forse ancora di più. Qui ne vediamo l’interezza, compresi i titoli; e probabilmente l’intera impaginazione è stata progettata dallo stesso Pintér. La linea nera verticale che si trova al centro della composizione (che corrisponde alla fronte di lui) è infatti allineata alla seconda colonna di titoli, come a creare un rapporto tra le linee verticali della parte alta, e l’ingarbugliarsi di quelle stesse linee nel disegno in basso.

In questa immagine, ancora più che nella precedente, la composizione grafica si impone all’occhio assai prima della riconoscibilità delle figure. La linea nera sinuosa che divide la parte alta azzurra dalla parte bassa bianca è la prima forma a colpire la nostra attenzione, rafforzata com’è dalla cornice complessiva nera, e dal nero stesso delle parole dei titoli (ma anche il bianco del titolo centrale entra in gioco, richiamando il bianco al di là della linea). Poi ci vuole un po’ per capire che quella stessa linea identifica il profilo della pelle contro i capelli, e quindi definisce dei volti. E la stessa linea sottile del profilo di lui è, percettivamente, prima la prosecuzione mossa della linea verticale centrale, e solo dopo è la linea di un profilo.

In questo modo, è come se le figure uscissero progressivamente dall’ombra. Solo che non c’è ombra, ma la costruzione grafica della copertina di un libro; come dire, una forma grafica, astratta, da cui emergono progressivamente delle figure concrete – anche se non del tutto, rimanendo come sospese in un’atmosfera di evocazione. Un modo elegantissimo, mi pare, per alludere all’essenza stessa del raccontare: evocare figure e relazioni umane attraverso l’intreccio delle forme verbali, dando loro vita, magia – ma nell’impossibilità comunque di riportarle alla concretezza fisica.

Questa mi pare in generale la cifra stilistica di Pintér. Al cuore del suo discorso non sta la rappresentazione, ma la costruzione formale. È quella che colpisce, che ci attrae, che ci lega all’immagine. E poi, già legati, iniziamo a riconoscere le figure del mondo, quelle umane e naturali.

Si tratta di un bel ribaltamento rispetto al normale funzionamento del nostro apparato percettivo, calibrato geneticamente per riconoscere le figure, e in particolare quelle umane, e in particolare i volti. Quando e se arriviamo a valutare la forma dal punto di vista plastico, di solito il riconoscimento delle figure e della situazione raccontata ci ha già portato molto in là nella comprensione dell’immagine. Siamo fatti così perché la nostra vista è fatta prima di tutto per riconoscere il mondo in termini di figure (umane, animali, oggettuali) perché la nostra sopravvivenza deriva da quelle. E le immagini di solito si adeguano a questa gerarchia.

Il ribaltamento operato da Pintér invece ci spiazza. La forma plastica si impone. Le figure del mondo con le loro potenzialità narrative arrivano dopo, quando già abbiamo fatto molti passi nel percorso interpretativo.

Lo si vede anche nel manifesto qui sotto, dove quella macchia complessa rossa e bianca, scura e chiara, contro lo sfondo azzurrastro, a sua volta chiaro e scuro, viene riconosciuta con fatica come l’abbraccio tra un operaio e un minatore. E tuttavia, una volta che il riconoscimento è avvenuto, non ci lascia più; e continuiamo a guardare stupefatti nello scoprire e riscoprire che quell’area bianca è un braccio, e quella rossa pure, e l’altra rossa una nuca, e così via.

Ferenc Pintér, manifesto 1 maggio Solidarnosc, 1988 Le cose che più mi restano impresse nella memoria sin dalle mie prime frequentazioni del lavoro di Pintér sono però i suoi disegni al tratto, con quell’uso magistrale di un pennello grosso, spesso adoperato a secco – con inevitabile riferimento (ma non per me allora) alle calligrafie orientali.

Nell’immagine qui sotto, la figura forse emerge un po’ più rapidamente che nelle precedenti – ma si tratta di un’illustrazione, e non di una copertina o di un manifesto. Eppure anche qui le figure restano sospese nella magia dell’evocazione irrisolta. Certo, quella cornice attorno al viso della ragazza può essere davvero un elemento della scena (per esempio una finestra); ma ci viene naturale interpretarla piuttosto come il confine della vignetta, o dell’immagine; e quel confine viene rotto due volte, in basso a sinistra dal vuoto del busto della ragazza, e a destra dalle braccia che ne fuoriescono.

Così, ancora paradossalmente, entra in gioco una terza dimensione che sembra invece negata dalla raffinatezza calligrafica del gioco delle linee nere, e l’immagine rimane per questo oscillante tra pura piattezza e profondità evocata.

Forse, il mistero del fascino delle immagini di Pintér sta proprio sempre nella loro ambiguità. Le figure, che sono ciò che riconosciamo concettualmente, e che sappiamo di saper riconoscere (e per questo sono per noi tranquillizzanti), emergono solo dopo che siamo stati colpiti da una dimensione plastica formale nella quale è molto più difficile dire che cosa vi si riconosca – perché i suoi echi sono trasversali, e non così legati alla nostra sopravvivenza da renderci necessaria la comprensione immediata. L’approccio a ogni immagine di Pintér è dunque basato su un subitaneo cogliere senza comprendere, da un essere colpiti da qualcosa senza bene capire perché, dal riconoscere senza sapere di riconoscere. Quando poi riconosciamo anche le tranquillizzanti figure del mondo, è già troppo tardi, e pure loro finiscono, almeno in parte, ad abitare in quel mondo inquieto e indistinto, ma in Pintér potentissimo.

Ferenc Pintér, illustrazione per un racconto di Anais Nin, 1990

È terminato Bibolbul. Peccato! Che sollievo. Ottimo festival, pieno di eventi e strapieno di gente – e per questo entusiasticamente stancante.

Mi lascia spunti, idee per i prossimi post: la Vinci, Ben Katchor, magari Pettinato, o magari un Pintér entrato in scena in una conversazione aperitiva con Domenico Rosa – ma non sono promesse. Vedremo.

La mia presentazione è andata benone. Bravissimo Luca Raffaelli, che ringrazio molto. Bravissimo anche me, forse, visto che il pubblico ha retto sino all’ultimo, ed era ora di pranzo. Grazie a Muñoz, che mi ha onorato della sua presenza. Grazie alla libreria Irnerio e al pubblico fitto di Bilbolbul.

Ma per ora mi fermo qui. Tutto quello che ho visto, che è stato tanto ma lontano dall’esser tutto, adesso deve riposare nella mia testa, e dare qualche frutto dopo qualche tempo. Oggi mi riposo.

La vasca del loto d'oro nel grande tempio di Madurai Di questa foto, scattata all’interno del tempio di Meenakshi e Shiva a Madurai, posso dire che mi piace, per il gioco delle linee verticali e dei colori, per la prospettiva accennata e per quella colonna scura a sinistra. Ma soprattutto dovrei dire che se c’è un posto in cui mi piacerebbe ora andare e sedermi sui gradini e lasciar scorrere il tempo, è proprio questo – magari insieme alla fortunata turista intenta alla lettura in questa immagine.

Sembra di essere in una delle città invisibili sognate da Calvino, un luogo che non c’è, un luogo da leggere.

Eppure, stranamente, c’è.

Muñoz & Sampayo, Gardel, p.74 Credo che non si possa capire sino in fondo José Muñoz se non si capisce almeno un poco il mondo da cui proviene. Tutta l’America, nella prima metà del Ventesimo Secolo, è un paese intessuto di sogni: sogni di migranti, di nostalgia e di ricchezza, di radici e di futuro. Si emigra alla ricerca di una fortuna che in patria appare impossibile, e ci si trova fuori luogo, disinquadrati, senza il contesto rassicurante della tradizione: i sogni sono l’appiglio inevitabile, sia quelli del passato (che non si può abbandonare del tutto senza perdere se stessi) sia quelli del futuro (che sono ciò per cui si è qui, ciò che ci manda avanti). Il migrante porta alla superficie della propria consapevolezza tante cose che se ne stanno sepolte tranquillamente in profondità nella coscienza di chi rimane in patria. I suoi sogni lo perseguitano; i suoi miti vengono pericolosamente a galla.

Il mito è quella dimensione collettiva e inconscia che sta dietro ai nostri desideri e alle nostre paure. Viene a galla attraverso i nostri comportamenti, ma anche attraverso le mitologie, che sono i racconti del mito. Possiamo in parte arrivare a riconoscerlo, ma non c’è modo di dominarlo. Guida il nostro agire sociale e individuale. Nel Vecchio Mondo, in cui le culture e le società sono assestate, possiamo credere di farne a meno – mentre eleggiamo al suo posto il mito della ragione. Ma in un mondo fatto di migranti, in cui le culture e le società si costruiscono giorno dopo giorno, sono gli stessi contrasti e conflitti a tirare fuori (spesso in maniera lancinante) i desideri e le paure più profonde. Attraverso i sogni, il mito viene più facilmente a galla. E i sogni sono già storie, in nuce,

Di tutto il continente americano, l’Argentina è il luogo i cui sogni più ci colpiscono, i cui miti sembrano essere più vicini alla superficie. Non saprei dire se sia così perché davvero la cultura argentina è più propensa delle altre a mitologizzare, oppure – più probabilmente – se sia così perché l’Argentina è il paese americano più vicino all’Europa latina, talmente vicino da potersi quasi confondere con Spagna o Italia, di quando in quando. Certo, quando si guarda da qui che cosa accade là, è proprio la somiglianza a farci osservare, per contrasto, quelle differenze.

Prima di tutto c’è il tango. Il tango non è semplicemente un ballo, o una forma musicale. Non c’è niente di simile in Europa all’investimento culturale ed emotivo che grava sul tango in Argentina. È come se in quei passi e in quelle note si dovesse addensare l’anima di un paese composto di gente così diversa, ma affratellata dal medesimo affrontare le durezze, dal medesimo senso di nostalgia. Non è nemmeno pensabile in Europa l’investimento emotivo che l’Argentina continua dopo ottant’anni a tributare a Carlos Gardel – che è stato davvero un cantante straordinario, ma questo di per sé non basterebbe a giustificare la sua perdurante popolarità. Non stiamo più, di fatto, parlando di una persona reale: Gardel è, come Agamennone o Ulisse, il personaggio mitologico di una saga nazionale.

E poi c’è – diciamo così – Jorge Luis Borges. Be’, certo, non soltanto lui. I nomi da fare sarebbero tanti, a partire da Cortázar e dalla Storni, e Sábato e Soriano… Ma Borges colpisce inesorabilmente il lettore europeo per la sua capacità di recuperare l’aura mitica persino delle costruzioni più cervellotiche. Si resta colpiti in apparenza dall’arguzia e dalla capacità di trovare soluzioni inaspettate (da parte di un autore che è sempre un passo più in là dei suoi critici), mentre in realtà quello che ci travolge è il senso di eternità e profondità che emerge dal suo modo di affrontare i propri temi. Quelle di Borges sono davvero mitologie. Emergono in Argentina perché lì lo strato di grasso protettivo della ragione è più sottile, ma il lettore della vecchia Europa riconosce immediatamente i propri stessi miti, quegli stessi a cui non sa più dare parola.

Giovanissimo, Muñoz studia accanto a un altro personaggio di straordinaria levatura: Alberto Breccia. Negli anni Quaranta, il fumetto è già un medium di successo in Argentina, per quanto di vocazione e pubblico popolari. Ma nella Escuela Panamericana de Arte le ambizioni sono diverse. Di lì a pochissimo i medesimi autori che vi insegnano (Breccia e Hugo Pratt primi tra tutti) saranno coinvolti nell’impresa editoriale e scrittoria di Hector Oesterheld. La sua idea di letteratura popolare comprenderà la fantascienza, l’avventura e l’umorismo, ma tutto con una forte dose di impegno sociale e politico. Ben presto la ricerca di nuovi modi di espressione, e di una maggiore profondità di senso, porterà Breccia a esplorare tecniche inedite di rappresentazione, e dai primi anni Sessanta, con il Mort Cinder di Breccia e Oesterheld, sarà davvero difficile continuare a utilizzare l’aggettivo (un po’ dequalificante) popolare per la produzione argentina.

Muñoz ha vent’anni in quel momento. Per un po’ lavorerà qua e là, in particolare disegnando Precinto 56, sui testi di Eugenio Zappietro, e in seguito nello studio di Francisco Solano López, senza però firmarvi nulla. Nel 1972, a trent’anni, decide di lasciare Buenos Aires per trasferirsi in Europa, migrante di ritorno, o forse due volte migrante. Prima di approdare in Italia passa per la Spagna, e trascorre due anni in Gran Bretagna. In questo periodo fa l’incontro della sua vita con Carlos Sampayo.

Da questo momento in poi, è difficile parlare di José Muñoz senza tirare in ballo Sampayo. Il sodalizio tra i due inizia con una collaborazione strettissima, nella quale Sampayo soprattutto scrive e Muñoz soprattutto disegna, ma c’è una tale sinergia nella realizzazione delle storie che è davvero impossibile separare le responsabilità di ciascuno. Poiché Muñoz soprattutto disegna, sarà soprattutto di disegno che parleremo nelle pagine che seguono – ma si tratta di un disegno che è sempre funzionale a un modo di raccontare, che dovremo comunque tenere presente. Per brevità nominerò ora l’uno ora l’altro dei due autori, ma ogni volta starò sempre parlando almeno un poco di tutti e due.

La pubblicazione di Alack Sinner in Italia, su AlterLinus nel 1975, segna un momento cruciale nella storia del fumetto italiano, già percorso dai fremiti umanoidi che giungono dalla Francia. Per i giovani autori che stanno per lanciarsi a propria volta nell’avventura della produzione di fumetti, cresciuti nel clima politicizzato ed effervescente dei primi anni Settanta, la fantascienza in versione Metal Hurlant costituisce un quadro di riferimento da cui è impossibile prescindere, ma è al tempo stesso troppo evasiva e intellettualistica. L’hard boiled esistenziale di Alack Sinner, invece, rivela a molti la strada verso una sorta di realismo espressionista, in cui la posizione politica viene espressa non tramite le proiezioni in un futuro degradato, ma attraverso l’analisi del quotidiano e delle sue laceranti contraddizioni. In un periodo in cui il personale è politico, i fumetti di Muñoz e Sampayo sembrano mostrare esattamente come lo si possa mettere in scena.

Da questo punto di vista, i due autori argentini hanno un vantaggio sugli italiani. Sono cresciuti nel continente dei sogni e del mito, e in quella sua parte cui ci sentiamo più vicini. La loro arte visionaria corrisponde benissimo alle visioni di un momento storico in cui, in Italia, i sogni di cambiamento sono fortissimi. I giovani degli anni Settanta si sentono infatti fuori luogo e sbalestrati quasi come un migrante, sensibili ai desideri di cambiamento e alla loro frustrazione…

Il seguito di questo articolo si trova nel catalogo della mostra “José Muñoz. Come la vita…“, che si inaugura domani sera 3 marzo negli spazi espositivi del Museo Civico Archeologico di Bologna, alle 19, nell’ambito del Festival del Fumetto Bilbolbul. Stasera, invece, si può vedere un film su di lui (“L’Argentine de Muñoz” di Pierre–André Sauvageot) e incontrarlo al Cinema Lumière.

P.S. Domani sera, sempre al Museo Civico, alla stessa ora, apre anche la mostra di Vanna Vinci. Insomma, due piccioni con una fava: il maestro, e una tra i suoi discendenti migliori.

28 Febbraio 2011 | Tags: poesia, pornografia, Rustico Filippi | Category: poesia | A voi, Chierma, so dire una novella:

se voi porrete il culo al colombaio,

cad io vi porgerò tal manovella,

se non vi piace, io no ne vo’ danaio.

Ma tornerete volontier per ella,

ch’ella par drittamente d’un somaio:

con tutto che non siate sì zitella

che troppo colmo paiavi lo staio.

Adunque, Chierma, non ci date indugio,

che pedir vi farabbo come vacca

se porrete le natiche al pertugio.

Tutte l’altre torrete poi per acca:

sì vi rinzafferò col mio segugio

ch’e’ parrà ch’Arno v’esca de la tacca.

Definiremmo pornografico questo sonetto? Lo scrisse il fiorentino Rustico Filippi, in qualche momento degli ultimi decenni del Duecento, quando già Dante iniziava a essere attivo. Non lo chioserò. Vale la pena spendere un po’ di tempo in tentativi esegetici personali o in qualche ricerca, perché quando si arriva a capire quello che non è immediatamente evidente, c’è ancora più gusto, e il gioco vale decisamente la candela.

D’altra parte, se ci potrà essere qualche dubbio, per il lettore moderno, sul significato specifico di qualche espressione, credo che nessun dubbio si possa avere sul tema e sul significato complessivo del sonetto, che è una specie di spot autopromozionale nei confronti di una presumibilmente bella signora, non privo di una paradossale presa in giro di se stesso e delle proprie esagerazioni.

Io lo trovo bellissimo, e lo conosco a memoria, insieme ad alcuni altri di Rustico, quasi altrettanto riusciti. Va da sé che, nonostante la sua qualità, sulle nostre antologie scolastiche non compare – ed è già molto che ci sia l’Angiolieri, con le sue sparate ben difficili da giustificare moralmente.

Pornografia? Forse l’argomento lo è, con questa descrizione dettagliata e pittoresca di un sesso palesemente fine a se stesso. Ma come si fa a definire pornografico un testo da cui sprizza intelligenza e malizia a ogni parola; e di cui si può legittimamente sospettare che il vero bersaglio fosse lo stile angelicato che iniziava ad andare di moda in quegli anni?

Voi la penserete come volete, perché la regola è dubbia, e l’uso multiforme. Per quanto mi riguarda, un testo intelligente non sarà mai pornografico, quand’anche parlasse della cosa più laida del mondo. E se non è pornografia, questo non vuol dire che sia allora erotismo: col sonetto di Rustico l’erotismo non c’entra proprio niente. Semmai, in questo caso, provocazione…

Pornografico è dunque un appellativo negativo, con cui si cerca di infamare anche opere che con la pornografia hanno in comune solo il sesso, come a suo tempo quelle di Diderot e De Sade, citate recentemente da Boris Battaglia.

Pornografico è ciò che ha argomenti laidi, e in più è stupido e noioso, e non è mai eversivo. Come le vicende del nostro principe telecratico, da quello che ha fatto lui ai mille racconti che i media ci hanno di conseguenza propinato. Anche con questo è riuscito a renderci tutti pornofili! Era meglio Cicciolina, in parlamento o sul set, tutto sommato. Quella situazione, almeno, era sincera.

L'aquila dalla testa bianca di Aleppey Questa foto è stata presa da una barca, lungo i canali delle lagune di Aleppey, Kerala. Nel farla, volevo mettere in luce il contrasto tra il cartellone commerciale, forse di gusto un po’ retrò, ma indubbiamente contemporaneo, e l’atmosfera da bordi della giungla di tutto il resto – salvo il fatto che la ragazza del locale è tranquillamente seduta a leggere il giornale di oggi. Questo mix molto indiano di contemporaneità, quotidianità e misteri della giungla nera era così forte in me mentre scattavo la foto, che non avevo nemmeno visto il soggetto più interessante che stavo inquadrando, cioè la piccola aquila dalla testa bianca appollaiata sul palo, come fosse un pappagallo o una cornacchia.

L’ho scoperta in seguito, guardando la foto, come se si fosse materializzata soltanto allora. Probabilmente, in quel contesto così ricco di stimoli naturali, l’aquila era qualcosa di troppo normale per essere notata.

Ma insomma, eccola qui, a fare la guardia al negozio di Vishnu, di pesce fresco e noci di cocco tenere, tra la laguna e la giungla, tra il XXI secolo e l’eternità senza tempo (o di enormi ere ricorrenti all’infinito) del mito indiano. C’è da farsi strane domande su quello che noi chiamiamo progresso, e sul suo senso.

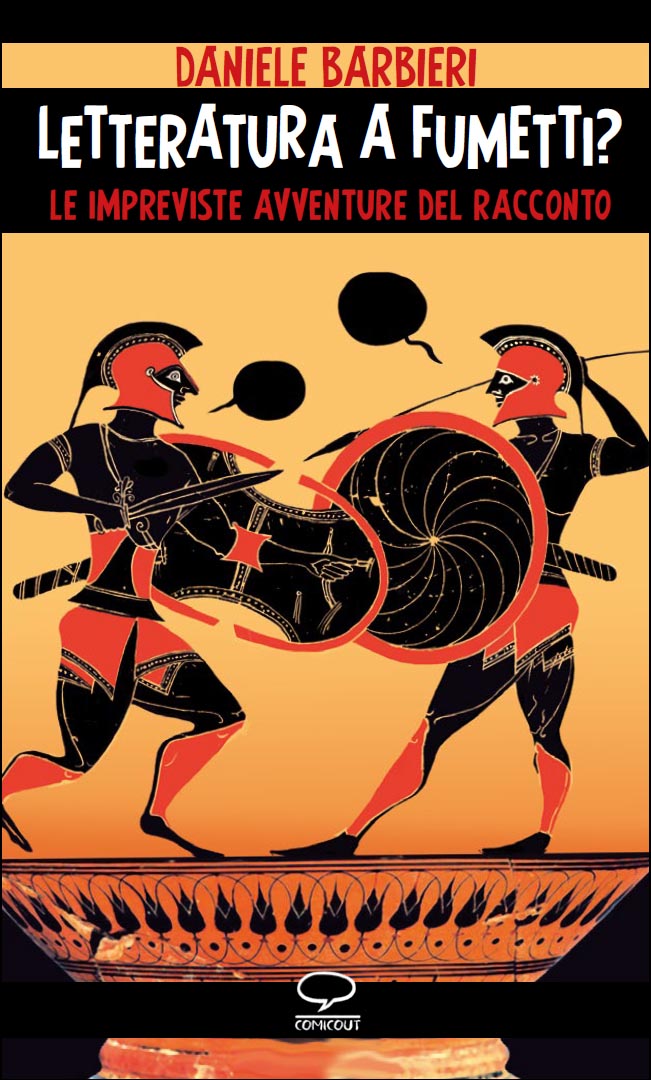

25 Febbraio 2011 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, illustrazione, manifesto, musica, pittura, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, tipografia, Web e multimedia | Category: comunicazione visiva, estetica, fotografia, fumetto, graphic design, musica, poesia, semiotica, sistemi di scrittura, Web e multimedia |  Guardare e leggere. La copertina Be’, sì, è in libreria. L’altro giorno, quando ho detto a un mio amico che stava per uscire, lui mi ha chiesto: “E il blog l’hai fatto?”. Ho avuto un momento di perplessità. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai quando si pubblica un libro si crea anche il blog per riparlare ed espandere i suoi temi. Ma io il blog ce l’ho già. Anzi è venuto al mondo un anno prima del libro. Un blog ha però una gestazione breve, mentre un libro ce l’ha decisamente più lunga. Il libro in verità esisteva già prima del blog, e il nome che a suo tempo ho dato al blog era anche augurale per il libro. Quindi, in fin dei conti, al mio amico ho risposto “Sì”.

Il libro è più specifico del blog, come è giusto. Se volete sbirciare indice e introduzione potete andare qui.

Mi sento un po’ come quelli che dal romanzo è uscito il film, o dal film il fumetto, o dal fumetto il romanzo. Il blog non cambierà, ma se qualcuno mi propone qualche tema di cui nel libro si parla, può essere una buona occasione per tornarci sopra.

Per adesso, ne parlo pubblicamente in un incontro nell’ambito del festival del fumetto Bilbolbul, sabato mattina 5 marzo alle 11.30 alla libreria Irnerio (via Irnerio 27) a Bologna, con Luca Raffaelli. Spero di vedervi tutti.

Francesco Cattani, Barcazza, pag. 26 Mi piace, Barcazza di Francesco Cattani (Canicola 2010), per quel segno di pennino sottile che ricorda quello del Mattotti della linea fragile. E mi piace anche perché le storie che racconta sono esili come il suo segno, e insieme – proprio come il suo segno – capaci di esplorare in profondità un piccolo mondo.

C’è un piccolo gruppo di persone in vacanza, al mare, in una casa isolata tra le rocce da qualche parte nelle isole Eolie o giù di lì. Una donna adulta, il nipote ventenne con la fidanzata, alcuni bambini, figli o nipoti.

C’è il mare, c’è il sole, c’è il non far niente della vacanza, attraverso cui strisciano piccoli eventi e tensioni, erotismi e gelosie. Succede poco o niente; gli eventi sono irrilevanti o inconclusi. Una vicenda sembra snodarsi leggermente, ma è come annegata nel torpore della vacanza.

È proprio questo che mi piace di questo libro, questo realismo minimale in cui con poco si suggerisce tutto, ma intanto si gode di quell’essere lì, nel silenzio e nel sole, nella lentezza quasi ingombrante della vacanza.

E il pennino di Cattani funziona al medesimo modo. Traccia poche linee, pochissime. Però il mare appare intensamente mare, e le rocce sono vere, e la casa è una casa delle Eolie. Ma le linee sono anche linee, e sembra quasi di vedere quel pennino che procede, che scava i profili delle persone sulla carta – un po’ come fa anche Gipi, che è certamente un altro riferimento del nostro.

Mattotti, Gipi. Direi che se ne intravede la lezione. Però, pur essendo passato di là, direi anche che Cattani ha già delineato una sua precisa strada. Mi piace.

Francesco Cattani, Barcazza, pagg. 84-85

Ogni tanto penso a Napoleone. I Francesi lo amavano davvero? Probabilmente sì: se il confronto era da fare con i Borboni, non è difficile capire il perché. E, d’altra parte, Napoleone era anche sufficientemente autocratico e autoritario per rassicurare coloro che avevano paura della rivoluzione (e dei sanculotti), ma non per questo desideravano un ritorno al passato.

Magari Napoleone non rappresentava davvero tutti i Francesi, ma certamente era amato dalla classe emergente e culturalmente più forte, cioè la borghesia. Napoleone, che a quella classe apparteneva, ne incarnò gli ideali del momento: si fece un titolo nobiliare, cioè divenne aristocratico, ma allo stesso tempo trattò gli aristocratici senza quel rispetto che essi si aspettavano all’epoca dai borghesi. E, soprattutto, innalzò un sacco di borghesi alle cariche più alte: li mise al governo, nella pubblica amministrazione, nell’esercito, in tanti posti che erano tradizionalmente riservati all’aristocrazia.

Così, la borghesia poté davvero riconoscersi in quell’uomo che aveva approfittato della situazione per prendere il potere.

Ma chi è oggi che può riconoscersi nell’uomo che in Italia ha approfittato della situazione di crisi nata da Tangentopoli per prendere il potere? Se lo dobbiamo valutare a partire dal tipo di persone che ha promosso, il criterio della classe sociale non funziona. Sembrano funzionare piuttosto due altri criteri.

Dal punto di vista del consolidamento del potere, le scelte sono di carattere clientelare: ti promuovo affinché tu mi sostenga; e poiché io ti ho fatto, se non fai quello che ti dico io, ti distruggo.

Dal punto di vista dell’immagine pubblica, che è qiuello che mi interessa qui, quello che colpisce sono le Zanicchi, e ancora di più le Carfagna e le Minetti: ti promuovo perché sei dei miei, perché tu possa essere un simbolo per tutti gli altri miei che non posso promuovere.

Non è una classe sociale, dunque, a sostenerlo, bensì quella che potremmo chiamare una classe culturale. È la classe di coloro che si riconoscono nei miti della tivù spazzatura che il nostro napoleoncino ha reso normale in Italia. Per queste persone, l’ascesa politica delle Carfagna e delle Minetti è un riconoscimento potenzialmente personale; la prova che il nostro sa valorizzare le persone giuste, un insieme di cui ci si sente parte. Per queste persone, il paese è davvero diviso tra i giusti, cioè quelli che vivono un normale mito televisivo, e gli altri, quelli la cui separatezza permette di definire via via comunisti, toghe rosse, quelli che remano contro e così via. Queste persone possono credere di essere parte di un grande partito dell’amore, circondato da nemici mossi dal risentimento e dall’egoismo.

In un paese scarsamente alfabetizzato, scarsamente propenso alla lettura, la cultura più diffusa è quella tradizionale rituale e mitica delle piccole comunità. La televisione berlusconiana ne ha preso il posto, mutuandone i ritmi e la chiacchiera, e azzerando in apparenza la distanza tra i suoi protagonisti e la gente. La classe culturale che ama il nostro napoleoncino è quella che viveva acriticamente nelle tradizioni e oggi continua a farlo nell’universo televisivo che ha preso il loro posto.

Mi domando se si può portare il paragone con Napoleone più in là. La classe sociale che sosteneva Napoleone era storicamente vincente, destinata a soppiantare la vecchia aristocrazia. Dobbiamo pensare lo stesso di questa classe culturale? Io che scrivo e chi mi legge siamo davvero il corrispondente moderno dei vecchi aristocratici francesi, che non potevano vedere l’odioso dittatore?

Per certi versi lo siamo. Se il nuovo che il nostro napoleoncino rappresenta è questo universo reso spettacolo, dove tutto è effimero e luccicante, allora credo che noi siamo orgogliosamente dalla parte del vecchio.

Ma si possono anche vedere le cose in un altro modo. Sempre restando in termini di positività del progresso, c’è un altro mondo culturale ancora più nuovo di quello televisivo, che è quello del Web. Io lo vedo come la riscossa della scrittura, come la rivincita dell’Illuminismo sulle neo-tenebre della telecrazia. Certo l’Illuminismo ha la sua dialettica, come ci insegnò Adorno, e non è un luogo ideale. Anzi forse è il luogo in cui gli ideali si disfano, perché vengono riconosciuti come illusori. Da questo punto di vista è un luogo molto meno eccitante e molto più triste del mondo della televisione. Vivere nell’illusione è molto più gratificante che vivere nell’Illuminismo.

Ma di illusione, alla lunga, si muore. Se guardiamo le cose così, il nostro napoleoncino assomiglia assai più a Luigi XVI che all’Imperatore dei Francesi. L’ancien régime è il suo, quello della tivù. Anche Luigi era amato dai francesi, finché non si sono nutriti a sufficienza di spirito illuminista e l’hanno fatto fuori.

In fondo è grazie al Web che gli egiziani si sono liberati di Mubarak. Perché non dovremmo noi riuscire a liberarci del papi di sua nipote?

Il bagno a Mamallapuram Questa foto è stata presa sulla spiaggia appena a nord di Mamallapuram, il 15 agosto, festa dell’Indipendenza dell’India. È così che le signore indiane prendono il bagno, un po’ perché l’oceano è troppo pericoloso per immergervicisi, un po’ perché le signore non si possono spogliare, giovani o vecchie che siano – o, almeno, non ne ho mai vista nessuna meno vestita di così.

Questa foto mi piace perché i vestiti colorati portano un’aria di festa a questo mare così grigio e grosso, e perché mi piace la composizione un po’ orizzontale, ma in verità incerta, e questa tensione verso sinistra creata dalla prospettiva e dagli sguardi. Non di tutte, però: le due signore in rosso sono troppo impegnate con la sabbia e con l’acqua. Ma sembra che stiano danzando, queste signore sedute. C’è una misteriosa coreografia, che organizza i loro gesti.

Giacomo Monti, Camicia Sarà magari perché ce l’ho in mente da quando ho parlato di Mumin, ma i fumetti di Giacomo Monti mi sembrano avere qualcosa in comune con i film di Aki Kaurismäki. C’è lo stesso sconsolato squallore, la stessa umanità appassionata e demente, la stessa ironia sottile e devastante. In realtà Kaurismäki mi fa ridere un po’ di più, ma anche lo squallore di Monti è talmente stralunato o lunare, così ridicolo e assurdo, che non si può restare del tutto seri.

Eppure le storie raccolte in Nessuno mi farà del male (Canicola, 2010) sono serie, serissime, talvolta drammatiche – proprio come quelle di Kaurismäki. C’è la capacità di cogliere il gesto, il dettaglio solo in apparenza insignificante: come la camicia spiegazzata del cliente della prostituta, su cui si incentra il loro discorso, unica relazione un poco umana nell’indifferenza reciproca generale.

Persino il disegno raccoglie e diffonde il senso di monotonia e grigiore della vita, con quelle caselline tutte uguali, quelle linee troppo o troppo poco marcate per essere di qualità, graficamente. E tuttavia persino il disegno è straordinario in Monti, nella sua assurda semplicità, nella sua quasi demenza. Mi piace persino il modo in cui Monti spreca lo spazio della pagina, limitandosi a poche vignette piccole dove potrebbe metterne tante, o magari farle più grandi.

Ma qui tutto deve essere piccolo, perché piccola è la vita, piccole le gioie, i dolori, le disgrazie. E persino l’arrivo degli alieni finisce per diventare una storia di amore coniugale di campagna.

Monti è antiepico, antilirico, antigrafico, ma riesce a esserlo liricamente e quasi epicamente, inventandosi una grafica del banale e dello scontato, che non è, in sé, né banale né scontata.

Insomma, capisco bene perché Gipi abbia scelto questo libro per ricavarne il soggetto del suo primo film. Mi domando giusto come farà a ottenere una trama unitaria da questo pulviscolo di piccole vicende.

15 Febbraio 2011 | Tags: blog, Web e multimedia | Category: Web e multimedia | Compie un anno oggi, questo blog, con 161 post pubblicati (questo incluso). Considerando che i miei post sono tendenzialmente verbosi, è come se avessi scritto un libro di oltre 200 pagine, forse anche 300.

Quando l’ho aperto ero pieno di dubbi sul fatto che un blog senza un argomento preciso, ma piuttosto una piccola costellazione, anche un po’ aperta, di argomenti, potesse funzionare. Adesso so che funziona, perché ho molti lettori e molte citazioni per tutti i diversi temi di cui mi sono occupato.

Tenere un blog è impegnativo. Per uno come me, che scrive con facilità, la difficoltà principale sta nel decidere su che cosa scrivere. È fantastico quando il tema ti si presenta, come ispirazione, bell’e pronto su qualche altro blog – ma non sempre succede.

Rispetto allo scrivere per un giornale, una rivista, il bello del blog è che non hai regole di formato: puoi scrivere poco o puoi scrivere molto. Non devi restringere o allungare la broda per adeguarti alle esigenze editoriali. A ogni argomento si può dedicare davvero lo spazio che merita.

Credo di avere fatto una scelta difficile, quella di utilizzare lo strumento del blog per discutere soprattutto argomenti teorici, anche concettualmente impegnativi. Mi domando spesso se il buon numero di accessi quotidiani che ho corrisponda a letture effettivamente fatte di quello che io scrivo. Certamente molti lettori arrivano per caso. Per esempio, da quando ho inserito alcuni post sui nudi di Edward Weston, un discreto numero di visite mi arriva tutti i giorni attraverso ricerche sul nome di Weston, o sulla parola “nudo” o “nude” (che in italiano è un femminile plurale, ma in inglese è un singolare). Continuo a non capire come arrivano qui quelli che cercano “casalinghe nude”, ma probabilmente la parola casalinghe è stata usata in qualche post, magari come aggettivo…

I post, come avevo già ipotizzato quasi un anno fa, sono una specie di aforisma, se vogliamo ricollegarli a un genere classico. A differenza degli aforismi veri e propri vivono comunque di quotidianità; il che non vuol dire che debbano fare riferimento ai fatti del giorno, ma c’è sempre un qualche legame almeno con le discussioni che sono nell’aria.

Il mio maggiore rammarico è quello di ricevere pochi commenti. Posso osservare che tra i post più commentati ci sono quelli in cui ho espresso dei dubbi o ho dichiarato di non capire qualcosa. Questo mi lascia pensare che i commenti non ci sono perché quello che dico viene sentito come troppo assertorio e difficilmente commentabile; io non lo sento così: a me sembra di esprimere sempre e soltanto la mia (meditata e articolata) opinione, e sono ben contento di discuterla con chi ne ha un’altra. Invece magari quello che scrivo è solo troppo astratto o astruso per suscitare commenti. Ringrazio comunque tutti coloro che mi hanno mandato commenti, anche (anzi, soprattutto) quando in forma di critiche nette.

Mi fermo qui, e mi faccio gli auguri. Ma li faccio anche (con un po’ di ritardo) a Matteo Stefanelli e a Daniele Barbieri (non ancora io, l’altro), perché è stato quando ho visto i loro blog che ho deciso che dovevo esserci anch’io.

Donna nel tempio Arunachaleswarar a Tiruvannamalai Siamo nel medesimo tempio che la scorsa settimana vedevamo in assurda assonometria dall’alto della Montagna dell’alba, a Tiruvannamalai. Ora, da dentro, la prospettiva centrale è tornata a riaffermare il suo impero. La donna al centro è verticale, così come verticale è il palo che la sovrasta, anch’esso al centro. Di fianco a lei la riga diagonale del bordo della cisterna (sormontato da una fila di statue del Toro Nandi), che viene ripresa dall’altra diagonale della parete del gopuram, la grande torre d’ingresso piramidale.

Attorno a queste linee centrali, questa foto è piena di verticali (pali, colonne, umani) e di orizzontali (i panni stesi, le ombre, e poi cornici, tetti, basamenti), e ancora altre diagonali (altre fughe prospettiche, l’altro gopuram a sinistra, le cupolette, le schiene dei tori). La donna e il palo che la sormonta dividono la foto in due metà verticali; la base del tempietto a sinistra e la sua prosecuzione nell’ombra prima e poi nel bordo della cisterna in fondo dividono la foto in due metà orizzontali. Abbiamo così quattro quadranti.

I due quadranti in basso sono semivuoti, specie quello a sinistra. Anche i due quadranti in alto si assomigliano, affollati entrambi nella parte inferiore e caratterizzati da una grande V in quella superiore (per il quadrante di destra valgono i fili della luce). I due quadranti a destra (inferiore e superiore) sono accomunati da quella diagonale che continua (prima prospettiva, poi parete della torre). I due quadranti a sinistra sono invece contrapposti: l’uno è il quadrante più affollato, l’altro il più spoglio, praticamente vuoto.

La testa della donna, con il suo fazzoletto azzurro, è al centro di questo meccanismo, ed è rivolta a sinistra, verso lo spazio vuoto, che diventa così, paradossalmente, il luogo più pieno, quello dove si può trovare qualcosa degno di interesse, ma che noi non vediamo. A questo punto non facciamo fatica invece a vedere (con gli occhi della mente) qualcosa come la rotazione di un grande orologio, le cui lancette (che focalizzano l’attenzione dello spettatore) incominciano la loro corsa sulle 9, a sinistra, e proseguono attraverso i tre quadranti successivi per concludersi in quello vuoto, insieme con lo sguardo della donna, che sta proprio nel perno della loro rotazione.

Sono quindi i colori del vestito di lei a dare senso visivo a questa foto, imponendo la prima verticale e il cuore della rotazione, da cui tutto il resto segue. Puro esprit de geométrie indiano, colto per caso dal fotografo. O esprit de finesse, se volete. Qualche volta c’est la même chose.

10 Febbraio 2011 | Tags: Dylan Thomas, Fernanda Romagnoli, poesia | Category: poesia | Sola

Bastò che nel tuo plasma

s’ammutinasse un atomo: alzò gorghi

tutta la foce. E crollò la fortezza

di settantasei anni. Fu feroce

il dettato di resa. In un minuto

la tua carne divenne un ectoplasma

dai gesti incomprensibili,

il tuo sguardo un messaggio indecifrabile

come da muto a muto.

Nulla avevamo appreso dalla vita,

nulla, che s’adombrasse in quel linguaggio.

Poi cedettero i gorghi. E tu già stavi

disciolta da noi vivi. Verso incerte

balugini dischiusa. Maturavi

sola – nella placenta della morte.

Fernanda Romagnoli, da Il tredicesimo invitato, Garzanti 1980

Quel poco che so di Fernanda Romagnoli lo devo a un’antologia di qualche anno fa: Maledetti italiani, a cura di Davide Brullo, Il saggiatore 2007. So che era nata nel 1916 ed è scomparsa nel 1986, e che ha avuto un attimo di notorietà con la pubblicazione de Il tredicesimo invitato, per poi riscomparire nel nulla. Wikipedia mi informa che Il tredicesimo invitato è stato ristampato da Scheiwiller nel 2003, ma io non sono riuscito a trovarlo. Qualche altra poesia e informazione si può trovare anche qui, ma a me basterebbe questa sola poesia a farmela ricordare, riportata nella antologia di Brullo.

Visionaria, invidio la nettezza con cui vengono enumerate queste metafore eccessive, fantasmagoriche, in cui tuttavia si ritrova una logica, la ferocia di una guerra. Questa idea della morte, la cui componente davvero terribile sarebbe la solitudine a cui ci condanna, è bella e originale. Il nostro corpo, con la sua materia e le sue regole di carne, appare come l’unica via verso il contatto umano.

Io non riesco a non associare questa poesia della Romagnoli con un’altra, che mi è ugualmente molto cara, del delirante gallese Dylan Thomas. Anche qui una morte, anche qui un corpo che si disgrega, anche qui un delirio di fantastiche visioni.

Among those Killed in the Dawn Raid was a Man Aged a Hundred

When the morning was waking over the war

He put on his clothes and stepped out and he died,

The locks yawned loose and a blast blew them wide,

He dropped where he loved on the burst pavement stone

And the funeral grains of the slaughtered floor.

Tell his street on its back he stopped a sun

And the craters of his eyes grew springshots and fire

When all the keys shot from the locks, and rang.

Dig no more for the chains of his grey-haired heart.

The heavenly ambulance drawn by a wound

Assembling waits for the spade’s ring on the cage.

O keep his bones away from the common cart,

The morning is flying on the wings of his age

And a hundred storks perch on the sun’s right hand.

——————–

Fra le vittime dell’incursione all’alba c’era un uomo di cent’anni

Mentre il mattino si svegliava sopra la guerra,

Indossò i suoi vestiti, varcò la soglia, e morì;

Le serrature allentate saltarono a uno scoppio:

Cadde lì dove amò, sul marciapiede esploso,

Nella funebre polvere del suolo massacrato.

Dite alla strada capovolta che egli arrestò un sole

E eruttò fiamme e virgulti dai crateri degli occhi

Quando tutte le chiavi caddero dalle toppe e tintinnarono.

Non scavate più per le catene del suo cuore canuto.

L’ambulanza del cielo tratta da una ferita

Aspetta, radunando, il suono della vanga sulla gabbia.

Oh, tenete lontane le sue ossa da quel carro comune;

Il mattino s’invola sulle ali dei suoi anni

E cento cicogne si posano alla destra del sole.

Da Dylan Thomas, Poesie, Einaudi 1965. Trad. di Ariodante Marianni

L’articolo è qui, sul blog di Bilbolbul, curato da Lo Spazio Bianco.

Manuele Fior - Cinquemila chilometri al secondo, pag.72 Ho promesso, qualche mese fa, che avrei cercato di trovare se non la chiave, perlomeno una chiave per capire che cosa mi renda così inquieto leggendo i libri di Maunele Fior. Ora che Cinquemila chilometri al secondo ha vinto ad Angoulême, mi sembra di non potere più posticipare questa ricerca.

Mi sono messo così a pensare. Mi sono riletto il volume. Mi è ripiaciuto moltissimo, forse ancora più che alla prima lettura. Ma la chiave è rimasta nascosta.

Certo, posso dire che è una bella storia, raccontata molto bene e anche molto ben disegnata. Posso dire che i colori di Fior sono ammalianti, ed è molto bello anche l’uso che viene fatto delle varianti tonali per gruppi di pagine, quasi a esprimere degli stati d’animo dominanti. Posso dire che quel modo di trattare l’esotismo è profondo, e che la sensazione di Svezia e la sensazione di Egitto sono tutte e due intense, proprio nella loro diversità; è quasi come se ci stessimo vivendo anche noi. Non c’è niente di cartolinesco, niente di oleografico. Fior è davvero bravo anche in questo.

Insomma, che Fior è bravo si vede, si capisce continuamente: dai disegni, dai dialoghi, dal modo di condurre la storia complessiva… Ma perché mi inquieta? Come fa a prendermi così visceralmente?

Mentre brancolavo alla cieca alla ricerca dell’invisibile chiave, ho avuto un piccolo flash, e mi sono venute alla mente queste parole, lette tanto tempo fa: “C’è nella vita un tempo in cui essa rallenta vistosamente, come se esitasse a proseguire o volesse mutare direzione.” È l’inizio di “Grigia” il primo dei tre racconti che compongono Tre donne, di Robert Musil.

Tre donne è un libro che ho amato molto, negli anni dell’università. Proprio per questo lo regalai come dono di commiato a una donna (il regalo era mio, ma il commiato era stato suo), e smisi di averlo in casa. Qualche anno dopo lo ricomperai in tedesco, nell’illusione che la mia conoscenza della lingua di Musil (che già mi permetteva di leggere con fatica le favole dei fratelli Grimm) fosse sufficiente ad affrontarlo. Ma dopo avere speso due giorni per leggere le prime tre pagine, capii che al mio tedesco mancava ancora parecchia strada (una strada che in verità non ho mai più percorso). Ma quell’esercizio mi aveva lasciato stampato nella memoria quell’inizio folgorante: “Es gibt im Leben eine Zeit, wo es sich auffallend verlangsamt, als zögerte es weiterzugehn oder wollte seine Richtung ändern. Es mag sein, daß einem in dieser Zeit leichter ein Unglück zustößt.”

Che cosa ha a che fare Musil con Cinquemila chilometri al secondo? Non lo so, in verità. Non so nemmeno se Fior abbia letto Musil, anche se sospetto di sì. So però che il romanzo di Fior è focalizzato su alcuni momenti della vita dei suoi protagonisti, e per ciascuno di quei momenti potrebbero valere le parole di Musil. Sono quei momenti di debolezza in cui le costruzioni mentali che tutti noi ci facciamo per portare avanti alla meno peggio la nostra vita si indeboliscono e diventano trasparenti, lasciando vedere quello che c’è dietro. Sono quei momenti in cui la sfortuna potrebbe accanirsi contro di noi, come accade nel racconto di Musil ma non in quello di Fior. Ma sono comunque quei momenti in cui le persone si rivelano non solo nella loro superficie, ma quasi come se la loro pelle fosse diventata trasparente.

Non è un modo occasionale di procedere per Fior: La signorina Else e Rosso Oltremare sono costruiti al medesimo modo. Fior evidentemente sa disegnare e sa scrivere molto bene, ma il fascino delle sue storie deriva dal suo saper guardare le persone e le cose, in superficie come in profondità. E magari – chissà – dall’aver letto appassionatamente Musil, oltre a Schnitzler.

Il tempio di Tiruvannamalai visto da Arunachala Sembra quasi un’assonometria, o prospettiva parallela, questa veduta del grande tempio Arunachaleswarar di Tiruvannamalai, presa dall’alto della montagna-che-è-Shiva Arunachala, la montagna dell’alba. Questa foto potrebbe essere il pendant di questa, presa da più in alto, nella direzione opposta, questa qui sopra tutta città, quella tutta campi.

Ma questa foto mi piace anche perché il tempio e la città sembrano come emergere dagli alberi, in questa posizione irreale – quasi che il mondo fosse in salita. E poi ancora perché, in questa foto, la confusione tipica dell’India rivela un’attenta costruzione razionale di fondo, proprio come mi era già capitato di osservare in quest’altro post.

Secondo me non è mica un caso che questo paese abbia inventato i nostri numeri e continui a sfornare grandi matematici (per non dire del software che utilizzamo, che è in larga misura scritto in India). Qui persino la religione ha a che fare con la logica: solo se ci si ferma alla superficie non se ne vede che l’effervescente (e affascinante) mitologia. Quando si scava sotto, si trovano pagine del Vedanta e dei suoi commentari che rivelano strane somiglianze con il teorema di Gödel e con i paradossi di Russell: fantastici apparati razionali che hanno come scopo di mostrare i limiti della razionalità.

2 Febbraio 2011 | Tags: ascolto, ascolto musicale, critica, estetica, fruizione, jazz, John Coltrane, musica, Pierre Boulez, semiotica | Category: estetica, musica, semiotica | Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato.

Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo.

Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato.

Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori.

Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede.

Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello.

Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso.

Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì.

Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce.

Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood.

Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli.

Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi.

Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti