Geo McManus, Bringin' up Father, frammento dalla striscia del 6 maggio 1942 Qualche volta, anche un’inchiostrazione neutra può essere utile. Ingrandendo per bene questa immagine, scansionata dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti, si può osservare l’inchiostrazione lineare, tradizionale, pulita e regolare di Geo McManus. Da manuale, per certi versi; niente di che, per altri.

Insomma, un’inchiostrazione piuttosto neutra, poco o nulla espressiva in sé. Evidentemente, questa neutralità è voluta, e serve per mettere in evidenza altri aspetti, prima di tutto del disegno stesso, e in seconda istanza delle storie raccontate.

Qui, infatti, come sarà poi in Tintin (anzi, come è già in Tintin, ma per vie del tutto indipendenti) la pulizia del disegno è funzionale a mettere in evidenza gli elementi (figure ed eventi) rilevanti per il racconto, e quindi per la gag. Però McManus (e forse addirittura più di Hergé) ha una sapienza grandissima di disegnatore, e la storia è raccontata quasi del tutto dalle espressioni e dai movimenti dei personaggi.

A quardare questo dettaglio si capisce bene la maestria del disegnatore nel rendere l’affanno e la corsa scomposta del personaggio vestito a scacchi, mentre il nostro “Arcibaldo” è palesemente un perfetto cafone in marsina – persino nell’espressione del viso. Per non dire della deliziosa postura della grassa e gelosa signora sul fondo.

L’inchiostrazione neutra funziona benissimo quando movimenti ed espressioni sono già così caricati all’origine. Per certi versi, quindi, McManus lavora con procedimento opposto a quello di Al Capp, che invece delega proprio alla modulazione della linea gli effetti espressivi, con un dinamismo complessivo delle figure molto minore, e pure una minore enfasi sulle espressioni visive. Ma Capp insegue una sorta di realismo figurativo, che diventa caricatura proprio grazie agli inchiostri un po’ pompati – mentre McManus parte già rappresentando dei fantocci, a cui dà vita la posizione e l’espressione.

Probabilmente, gli inchiostri alla Al Capp sulle matite alla Geo McManus produrrebbero un risultato eccessivo, forzato, squilibrato. Ma non è detto: magari equilibrando in senso opposto qualche altro aspetto ancora, si può riuscire pure così.

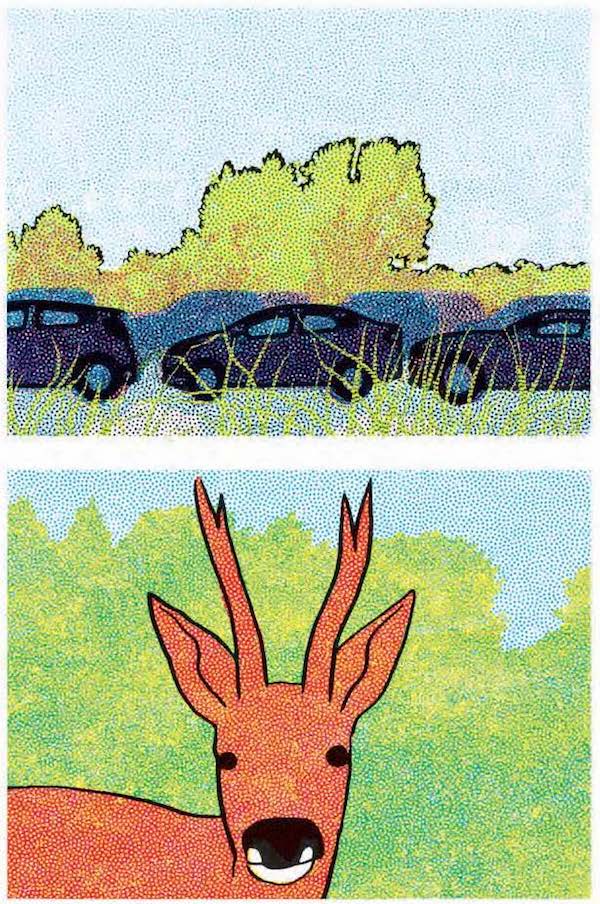

4 Giugno 2011 | Tags: città invisibili, fotografia, India | Category: fotografia |  Il cimitero ebraico, lontano Ovunque tu sia, da qualche parte nella zona, qualunque sia la tua città invisibile, lì c’è un cimitero ebraico. Restiamo in tema cimiteriale, dopo la scorsa settimana – e anche qui, come là, nella foto c’è un interno, in basso, sovrastato dall’esterno, dietro, in alto. Un po’ diverso, senza dubbio, da quello della volta scorsa.

A Finale Emilia, dove sono nato, e poi ritornato per lunghi periodi da giovane, ce n’è uno bellissimo; come anche ad Ancona, in cima alla collina a strapiombo sul mare. Hanno sempre un’aria strana, misteriosa, come se insieme appartenessero e non appartenessero al luogo in cui sorgono.

Un fascino simile, tra i nostri, ce l’ha solo, un poco, il Cimitero degli Inglesi, quello che sta a Roma vicino alla Piramide; quello di Shelley, e delle ceneri di Gramsci, con tanto di spettro di Pasolini che si aggira. Ce l’ha forse, perché anche quello è un cimitero che a noi appare anormale, differente, stranamente fuori posto.

Questo specifico cimitero ebraico, qui nella foto, non avrebbe in sé niente di particolare. Sarebbe forse anche meno affascinante degli altri, se non fosse per il luogo in cui si trova, così lontano da essere sorprendente, e quindi anche sorprendentemente fuori luogo.

Sembra che gli ebrei siano arrivati qui ai primi del sedicesimo secolo, ma venivano da poco lontano (dove avevano litigato con il signore locale). Lì, però, ci abitavano già da oltre 1400 anni, cioè dall’epoca della diaspora. È questo che io continuo a trovare stupefacente: millequattrocento anni (e poi altri cinquecento) e sono ancora distinti, riconoscibili, differenti. Sono arrivati sin qui, in questo universo alieno, in questo altro mondo, e hanno continuato protervamente a essere loro.

Non mi stupisce che persino i loro cimiteri mi comunichino insieme familiarità e differenza. Provengono non solo da un altro luogo, ma anche da un altro tempo. E appaiono irreali anche quando ci sei dentro, li tocchi, li respiri.

Umberto Piersanti, L'attesa, da I luoghi persi Non sta davvero il carattere “bucolico” al centro della fascinazione che ha per me questa poesia di Umberto Piersanti, al pari di molte sue altre. Certamente anche i temi della natura, del ricordo, della quotidianità e del sesso hanno il loro peso; tuttavia, nella mia percezione, ritenere Piersanti, sulla base di questi temi, un poeta crepuscolare e intimista, e dunque sostanzialmente tradizionale, è davvero un errore. Piuttosto che a Pascoli e a Pasolini, a me viene da accostare questi versi a quelli di Amelia Rosselli che ho commentato qualche settimana fa.

Naturalmente questa affermazione chiede di essere giustificata, perché tutt’altro che evidente. A prima vista, semmai, i due testi appaiono davvero diversissimi, quanto ai temi, alla costruzione complessiva e all’architettura metrica e ritmica. Non si tratta comunque di individuare una dipendenza, un influsso, che magari ci sono e magari no; ma semmai una convergenza, una vicinanza di fondo tra questi due testi così apparentemente divergenti.

Se si leggono ad alta voce tutti e due i testi, ci si accorge meglio dell’intensità dell’ossessione ritmica su cui sono entrambi giocati. Nel caso della Rosselli c’è un’affabulazione dall’apparenza antimetrica (in cui sono cruciali i tagli arbitrari del verso) su cui si innesta un’insistita ripetizione di suoni, di intere parole, di formule sintattiche e di esplicite citazioni. Nel caso di Piersanti c’è un endecasillabo iperrealistico, tagliato in maniera da enfatizzare la coincidenza tra i versi e le singole clausole sintattico-narrative, a cui la quasi totale assenza di segni di interpunzione delega tutta l’articolazione prosodica del discorso. L’ossessione iterativa lessicale della Rosselli corrisponde all’ossessione iterativa ritmico-prosodica di Piersanti, e in tutti e due i casi quello di cui si parla finisce in secondo piano rispetto alla dominanza di un ritmo della parola che rimanda al ritmo con cui i singoli momenti del discorso arrivano a consapevolezza.

È questo ritmo, nella Rosselli come in Piersanti, che ci prende, che ci trascina, che ci affascina. Solo in quanto siamo trascinati in questo meccanismo regolato e omogeneo di emergenze al livello del senso, solo in quanto ci ritroviamo, leggendo, a vivere direttamente questo andamento dell’azione (un’azione ricostruttiva ed evocatrice); solo in quanto, in questo modo, ci sentiamo vivere insieme con il soggetto lirico la sua stessa esperienza, solo allora l’esperienza specifica si trova qualificata, ed emergono le differenze, e il delirio drammatico e sentimentale della Rosselli, e il sospiro bucolico di Piersanti. Tuttavia, a questo punto, il gioco è già fatto; ci siamo già dentro, e tanto la Rosselli come Piersanti potrebbero raccontarci (quasi) qualsiasi cosa.

L’esperienza ritmica, che coinvolge la dimensione del suono quanto quella del senso, è un’esperienza che viene vissuta dal lettore; mentre ciò di cui il testo parla (discorso o racconto che sia) è comunque un resoconto, qualcosa che ci arriva tramite il linguaggio, attraverso la sua mediazione. L’esperienza ritmica non è mediata dal linguaggio; piuttosto, essa è direttamente prodotta dalla lettura della sequenza verbale. Per questo si trova enfatizzata e più facilmente riconoscibile attraverso una lettura ad alta voce; ma il lettore esperto riesce a ricostruirla anche solo interiormente.

Se lo leggiamo in questi termini, il testo di Piersanti perde grandissima parte del tono crepuscolare e bucolico che gli attribuisce chi ne privilegia il senso letterale delle parole e delle frasi che lo compongono. La campagna, la quotidianità, il sesso ci sono, certamente; sono ciò di cui si parla, sono l’occasione del discorso – e sono comunque diretti, non oggetto di parodia, né di recupero post- o neo-qualcosa. Ma quello che rende Piersanti un mio contemporaneo, cioè un poeta che leggo e in cui posso riconoscermi, è l’inevitabile distanza mediata dal principio ossessivo, che scardina il discorso tradizionale, quello tipicamente atteso di fronte a questi temi.

Potremmo dire, esagerando un po’, che l’endecasillabo agisce in questo testo di Piersanti come le parole (citate e più volte ripetute) di Campana agiscono nel testo della Rosselli. È il quadro, il contesto attraverso cui ci appare ancora possibile accedere all’esperienza, specie quella emotivamente profonda, nel momento stesso in cui quell’esperienza si trova inevitabilmente e dolorosamente al di fuori di noi, in verità inattingibile. La possiamo, in letteratura, soltanto evocare, nominare, mentre le nostre parole producono, attraverso i propri ritmi, nuove e differenti esperienze in chi ci legge.

La poesia, e la letteratura in generale, finge sempre di portarci nel luogo di cui parla; mentre in realtà ci sta violentemente trascinando altrove – almeno quando ci riesce, quando funziona.

Ernie Bushmiller, Nancy, striscia del 22-9-1946 Chi si ricorda di Arturo e Zoe, o meglio, Nancy, di Ernie Bushmiller? Questo segno pulito anticipa di quasi vent’anni quello del Barnaby di Crockett Johnson, e di poco meno di trenta, dunque, quello dei Peanuts, di cui Nancy è certamente un antecedente. Queste surreali storielle, caratterizzate dall’inventività infantile e dallo spirito pratico della protagonista, mostrano un segno maniacalmente pulito, maniacalmente regolare, maniacalmente piatto.

Questa immagine è stata presa dall’originale custodito presso il deposito di Zio Paperone, cioè, no, scusate, presso il Fondo Gregotti e mostra bene, una volta ingrandita a dovere, la precisione del segno di Bushmiller, e la sua ossessiva linearità. Certo, un segno così semplice non si presta gran che a esprimere emozioni, sentimenti, o movimenti particolari dei corpi. Ma a questo, in un fumetto umoristico supplisce benissimo la situazione (come ha saputo in seguito fare genialmente Schulz), a patto che la situazione sia a sua volta molto evidente e piena di interesse.

Ma il vantaggio del segno lineare è che i personaggi diventano facilmente l’icona di se stessi, quasi dei marchi. Sono sicuro che anche tra coloro che non saprebbero dire il nome della ragazzina, la sua capigliatura ispida col fiocco, gli occhi circolari e le guance tonde riportano immediatamente al pensiero qualcosa, e qualcosa di vagamente surreale, o demenziale.

Naturalmente, un buon marchio non è che un buon punto di partenza per un prodotto, che deve dimostrare di essere valido anche a prescindere dal marchio. Ma poi se il prodotto lo è, come questo, un buon marchio rappresenta un vantaggio straordinario.

Rappresenta anche, però, una remora al cambiamento. Nancy è Nancy, allora come oggi. Come si fa a cambiarne anche solo un ispido capello?

28 Maggio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  I vivi e i morti alla Recoleta I cimiteri monumentali sono sempre luoghi affascinanti. Non perché siano belli (da questo punto di vista, infatti, sono l’impero del kitsch), ma perché mi danno l’idea di testimoniare meglio di qualsiasi altro luogo lo spirito di un’epoca e di un paese. Questo qui, però, li batte davvero tutti.

Si trova nel mezzo della città, completamente circondato da architetture urbane e certamente moderne, non di rado già fatiscenti. Il cimitero è grande ma non grandissimo, e, ovunque tu sia, lo sfondo comprende sempre questi edifici molto più alti della compassata architettura cimiteriale, e in stridente contrasto con essa.

Dentro il cimitero c’è questo neoclassico pseudocanoviano, molto neogotico pseudomedievale, niente di dichiaratamente moderno. Il moderno viene sentito, evidentemente, come poco rispettoso per i morti; i quali appartengono piuttosto alla dimensione del passato, come quegli stili riesumati.

Ma attorno al cimitero, la città è viva e rumoreggiante, anche architettonicamente; e ci si trova continuamente a camminare presso il confine tra il regno esterno dei vivi e quello interno dei morti.

Non so se questa foto sia bella o brutta. A me piace molto quell’assurda facciata verde a sinistra, appena fuori dal confine, che fa un bel contrasto con le muffe e i licheni che ci sono qui attorno.

Solo riguardando ora questa foto mi sono invece reso conto che, proprio a fianco della facciata verde, si intravede un finestrone gotico, di cui, quando ero lì, non mi ero assolutamente accorto. Un po’ di esplorazione su Google Maps mi ha permesso di capire che si tratta dell’edificio della Facoltà di Ingegneria. Ma il gotico (pardon, il neogotico), in questa città dovrebbe stare soltanto dentro, e non fuori dalle mura del cimitero.

Qual è allora il recondito legame tra una facoltà universitaria e il recinto dei morti? Non è troppo difficile trovarlo, in realtà.

26 Maggio 2011 | Tags: Dino Buzzati, racconto, semiotica | Category: semiotica | .

Dino Buzzati pubblica per la prima volta «Qualcosa era successo» sul Corriere della Sera, l’8 luglio 1949. Lo ripubblica nella raccolta Il crollo della Baliverna nel 1954, poi ancora in Sessanta racconti nel 1958 e infine ne La boutique del mistero nel 1968. Si tratta di un racconto piuttosto breve, adatto per questo a un tipo di analisi ravvicinata che porterebbe via troppe pagine per opere più lunghe. Scopo di questa analisi è vedere come questo breve testo costruisca il percorso di esperienza nel proprio Lettore Modello, e come l’insieme delle interpretazioni che è possibile darne derivi da tale percorso.

Percorreremo il testo paragrafo per paragrafo, cercando di vedere come il suo sviluppo lineare costruisca la continuità dell’attenzione del lettore, portandolo progressivamente sempre più dentro al meccanismo passionale preparato per lui – e come si configuri, di conseguenza, l’esperienza cognitiva che il testo produce.

(1) (a) Il treno aveva percorso solo pochi chilometri (e la strada era lunga, ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate) quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. (b) Fu un caso, potevo guardare tante altre cose invece lo sguardo cadde su di lei che non era bella né di sagoma piacente, non aveva proprio niente di straordinario, chissà perché mi capitava di guardarla. (c) Si era evidentemente appoggiata alla sbarra per godersi la vista del nostro treno, superdirettissimo, espresso del nord, simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi, vita facile, avventurieri, splendide valigie di cuoio, celebrità, dive cinematografiche, una volta al giorno questo meraviglioso spettacolo, e assolutamente gratuito per giunta.

(2) (a) Ma come il treno le passò davanti lei non guardò dalla nostra parte (eppure era là ad aspettare forse da un’ora) bensì teneva la testa voltata indietro badando a un uomo che arrivava di corsa dal fondo della via e urlava qualcosa che noi naturalmente non potemmo udire: come se accorresse a precipizio per avvertire la donna di un pericolo. (b) Ma fu un attimo: la scena volò via, ed ecco io mi chiedevo quale affanno potesse essere giunto, per mezzo di quell’uomo, alla ragazza venuta a contemplarci. (c) E stavo per addormentarmi al ritmico dondolio della vettura quando per caso – certamente si trattava di una pura e semplice combinazione – notai un contadino in piedi su un muretto che chiamava chiamava verso la campagna facendosi delle mani portavoce. (d) Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava eppure feci in tempo a vedere sei sette persone che accorrevano attraverso i prati, le coltivazioni, l’erba medica, non importa se la calpestavano, doveva essere una cosa assai importante. (e) Venivano da diverse direzioni chi da una casa, chi dal buco di una siepe, chi da un filare di viti o che so io, diretti tutti al muricciolo con sopra il giovane chiamante. (f) Correvano, accidenti se correvano, si sarebbero detti spaventati da qualche avvertimento repentino che li incuriosiva terribilmente, togliendo loro la pace della vita. (g) Ma fu un attimo, ripeto, un baleno, non ci fu tempo per altre osservazioni.

(3) (a) Che strano, pensai, in pochi chilometri già due casi di gente che riceve una improvvisa notizia, così almeno presumevo. (b) Ora, vagamente suggestionato, scrutavo la campagna, le strade, i paeselli, le fattorie, con presentimenti e inquietudini.

È già di per sé un fatto notevole e inconsueto, destinato a richiamare l’attenzione del lettore da subito, che nel primo periodo si apra quasi immediatamente una lunga parentesi, con un’evidente funzione tensiva. Si tratta infatti dell’attacco del racconto, una situazione speciale in cui quasi nulla è già impostato: il lettore conosce il titolo, ed è in grado di fare delle ipotesi sul genere del racconto, poiché presumibilmente conosce l’autore e altri racconti della medesima raccolta – ma, per il momento, nient’altro. Si aspetta, come è consuetudine per un attacco, una serie di informazioni ben definite, che forniscano il quadro della situazione. La prima proposizione («Il treno aveva percorso solo pochi chilometri») presenta infatti un tempo imperfetto e l’uso dell’avverbio «solo»: una clausola di tipo introduttivo assai frequente. Il lettore sa che questa clausola deve essere seguita, prima o poi, dalla descrizione dell’evento puntuale rispetto a cui si sta fornendo ora la descrizione del contesto. Quello che immediatamente segue, in casi di questo genere, di solito o è un ulteriore dettagliamento del contesto (p.e. «viaggiava rapidamente nella campagna assolata…») oppure un diretto passaggio alla descrizione dell’evento, separato tipicamente dalla presenza di un punto fermo, oppure collegato da un «quando», come effettivamente accade anche qui, ma più avanti.

Deludendo questo genere di aspettative, il narratore inserisce invece a questo punto un inciso assai più lungo della stessa clausola iniziale, che si presenta sì come ulteriore dettagliamento del contesto, ma che in quanto espressione tra parentesi dichiara il proprio ruolo ausiliario proprio mentre le sue parole ci stanno comunicando informazioni evidentemente importanti. Siamo già, nel giro di due righe, in presenza di un primo effetto di saturazione: l’apertura di parentesi promette una notizia rapida e sussidiaria, ma dopo la prima breve asserzione («e la strada era lunga»), ne arriva una seconda («ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo») e poi ancora una terza («così correndo per dieci ore filate»). La tensione si accumula rapidamente, per scaricarsi poi finalmente sulla clausola introdotta dalla congiunzione «quando».

Ma quello che accade qui, nel punto messo in rilievo dal concludersi dell’iterazione, è così evidentemente banale («a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna») che il lettore è spinto a ritenere che ci debbano essere delle ragioni ulteriori perché valga la pena di porlo tanto in evidenza, e di situarlo al punto di risoluzione di una situazione così evidentemente tensiva. Ecco quindi che il semplice uso di una modalità sintattica, posto in una posizione cruciale del racconto come è l’attacco, imposta sin dall’inizio una situazione tensiva. Certo, il riconoscimento della banalità dell’evento non è più un fatto sintattico: ha già un valore compiutamente semantico-narrativo, e infatti è sul livello narrativo che questo meccanismo di conduzione della tensione per saturazione continuerà di qui in avanti, come vedremo tra poco.

Se provassimo tuttavia nel frattempo, a titolo di ipotesi, a riformulare sintatticamente il periodo iniziale senza mutarne il senso narrativo, ci accorgeremmo che l’eliminazione delle parentesi e del loro ruolo di sospensione porrebbe molto meno rilievo sull’evento, e di conseguenza lo qualificherebbe assai meno come punto di partenza del sistema di tensioni narrative che sta per seguire. Supponiamo che il testo dica, invece di quello che effettivamente dice:

Il treno aveva percorso solo pochi chilometri e la strada era lunga: ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate; quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna.

Nemmeno una parola è cambiata dall’originale di Buzzati, ma solo la punteggiatura, e di conseguenza la sintassi. In questa forma tuttavia la parte che va da «Il treno aveva…» sino a «…per dieci ore filate» assume un andamento sintattico autonomo, con un effetto di chiusura. La clausola introdotta dal «quando» riapre perciò la frase apparentemente chiusa. Di conseguenza non vi si arriva con l’impressione di essere inseguiti dalla necessità di chiudere l’inciso, bensì semplicemente per riapertura di un discorso già chiuso. L’iterazione è ancora presente, ma mentre l’incastonamento all’interno delle parentesi la mette in evidenza e favorisce un forte effetto di saturazione, questa divisione sintattica tende a neutralizzarne l’effetto. È nota l’attenzione di Buzzati a costruire una sintassi espressiva, a costo di leggere anomalie, specie nella punteggiatura, rispetto all’uso canonico. Vedremo più avanti altri esempi di queste deviazioni.

All’inciso sintattico del primo periodo corrisponde nei due periodi successivi (1b e c) un inciso narrativo. Il rilievo forte che è caduto (con apparente gratuità) sulla visione della giovane donna richiede urgentemente spiegazione, e invece il racconto qui divaga. Divaga, come accadeva nel primo periodo, fornendoci il contesto necessario per comprendere la rilevanza dell’evento; ma dal punto di vista tensivo l’effetto è quello della costruzione di un ritardo, di nuovo per saturazione (si veda il lungo elenco in 1c), proprio dove il lettore è stato indotto a desiderare l’arrivo di una spiegazione.

E poi, quando la spiegazione arriva, con il secondo capoverso (2a), ancora una volta il caso descritto appare così banale che la spiegazione evidentemente non basta e il lettore è indotto ad aspettarsi un’ulteriore delucidazione del perché questo evento minimale venga situato in una posizione di tale rilievo. Delucidazione che tuttavia non è destinata ad arrivare: al suo posto, anzi, troviamo un secondo evento, descritto con ancora maggiore dovizia di dettagli (da 2c a g), e solo con il terzo capoverso troviamo tematizzata narrativamente l’inquietudine che è già stata costruita nel lettore, tramite queste tre onde di crescendo progressivamente più ampie, basate sulla sintassi la prima, sull’ordine di successione degli enunciati che descrivono un evento la seconda, e sull’ordine di successione degli eventi la terza.

Si noti dunque come è organizzato il racconto del primo evento: c’è un’introduzione (1a) caratterizzata dal crescendo su base sintattica (la lunga clausola tra parentesi) che si conclude sulla presentazione dell’evento; c’è un momento di dilazione (1b e c) caratterizzato dal crescendo di «seconda onda», dove viene fatta attendere la descrizione dell’evento, e che sfocia infine nella descrizione stessa (2a), seguito da una clausola minimizzante (2b), che chiude l’evento in sé, ma che implicitamente dichiara non giustificato il rilievo narrativo assegnato all’evento, e prepara il lettore all’arrivo di un seguito.

Anche il secondo evento viene aperto da un periodo (2c) che contiene un inciso. Si tratta di un inciso più breve, ma, come ci insegna Meyer[1956], alle riprese basta assai meno per riproporre il clima dell’esposizione originale: quando la situazione ci è già nota, è sufficiente un accenno per riproporla integralmente all’attenzione. E dopo la presentazione dell’evento, abbiamo pure qui una dilazione (2d) ma nuovamente più breve della precedente («Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava…»), mentre alla descrizione dell’evento viene dato più spazio (da 2d a f), come più spazio viene dato alla clausola minimizzante (da 2g a 3b), la quale ora però esplicita il motivo del crescendo di nervosismo del protagonista, tematizzando finalmente lo stato tensivo in cui è stato portato il lettore.

Stiamo aspettando, in questa fase del racconto, un evento di carattere Destinante; oppure, in subordine, un evento che possa anche appartenere a una fase successiva, nell’ipotesi che gli eventi della fase della Manipolazione possano venirci raccontati in seguito per mezzo di un flash back. Quello che invece incontriamo qui è una situazione di sfondo nella sua normalità (il viaggio in treno) presentata insieme con una serie di eventi il cui ruolo narrativo non è affatto chiaro – e di cui non sarebbe nemmeno chiaro che hanno un ruolo narrativo se il sistema tensivo in cui si situano non li ponesse nella situazione di doverlo avere. Ciò che ci viene presentato, insomma, è semplicemente il sospetto di trovarci in una situazione narrativa, sospetto basato su una serie di indizi di carattere stilistico fondati a loro volta sulla competenza intertestuale del lettore, e sull’assunzione di base che se qualcuno ci racconta qualcosa è perché ha qualcosa di rilevante da raccontarci.

Prima di proseguire è comunque opportuno fare alcune osservazioni sulla sintassi utilizzata da Buzzati in questi paragrafi. Si tratta di una serie di periodi piuttosto lunghi, in cui domina una costruzione paratattica basata su un susseguirsi di clausole separate da virgole, anche là dove una punteggiatura più tradizionale richiederebbe qualcosa di più forte. In qualche caso le virgole addirittura mancano proprio dove se ne dovrebbe aspettare la presenza. L’analisi delle varianti mostra come in 1c l’espressione «simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi» fosse in precedenza, più correttamente, «simbolo, per quelle popolazioni incolte, di miliardi».

È dunque chiaro che l’uso anomalo della punteggiatura, e la sintassi singolare che ne consegue, sono oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’autore, che cerca, evidentemente, un effetto stilistico. Si tratta, probabilmente, del tentativo di rendere con un linguaggio realisticamente colloquiale il monologo interiore di un viaggiatore che inganna la monotonia del viaggio con pensieri e piccole osservazioni su quello che vede.

Lo stratagemma stilistico è coerente con il fatto che la narrazione sia in prima persona. In questo modo, con una sorta di stile indiretto libero, i pensieri del protagonista si confondono con quelli del narratore. Non dimentichiamo che, anche in un racconto in prima persona, le figure del narratore e del protagonista vanno riconosciute tipicamente come ben distinte: il narratore è l’io qui ed ora, che racconta di un altro io che si trova là e allora. Nel racconto che stiamo analizzando questa differenza viene tuttavia confusa, o almeno resa meno netta, per mezzo dello stile sintattico, che tende a renderci i pensieri del protagonista con un’imprecisione sintattica che può rendere l’andamento rapsodico con cui i pensieri ci vengono alla mente. Come effetto, il narratore stesso viene trascinato verso il là e allora della storia raccontata – qualcosa che per il momento appare come uno stilema senza particolari conseguenze, e peraltro assai frequente in tutta la scrittura di Buzzati, ma che avrà invece più avanti alcuni effetti di grande peso.

……………..

_________________________________________________

Quello che avete letto è un frammento di un saggio intitolato Il viaggio del lettore. Una lettura di ‘Qualcosa era successo’, pubblicato originariamente su Studi buzzatiani. Rivista del Centro Studi Buzzati, 2002. Il saggio nella sua interezza è da oggi scaricabile nella sezione Downloads del mio sito. Buona lettura!

Devo pagare un debito. Leggo nel blog di Luca Boschi della scomparsa di Paul Gillon, sabato scorso, il 21 maggio. Aveva 85 anni e, sì, devo confessare che non avevo più notizie di lui da tempo. Nemmeno sapevo se vivesse ancora.

So bene, invece, quante volte ho letto e riletto nella mia vita Les naufragés du temps, da lui disegnato tra gli anni Sessanta e i Settanta, sui testi di Jean-Claude Forest. In Italia, usciva su Alter Alter, insieme a molte altre meraviglie che provenivano dalle pagine di Metal Hurlant. Lo stile di Gillon era decisamente più classico di quello di tutti gli altri, e forse mi piaceva per la sua evidente impronta raymondiana.

O forse mi piaceva perché la storia di Forest era, come sempre, indimenticabile, e il disegno di Gillon le dava realtà, consistenza, concretezza. E sembrava reale il pianeta-anello-d’acqua, e l’universo cannibale contenuto nel sistema digerente di un immenso verme; e la bella e inquietante Chinina, la puttana dalla mano d’avvoltoio, destinata progressivamente a trasformarsi del tutto in un mostro…

La fascinazione di quei mondi è stata tale che sono poi andato a cercarla nei disegni di Gillon anche in altre serie, ora più belle ora più brutte – sempre magnificamente disegnate. Non ho voglia, ora, di cercare di capire che cosa mi arrapasse così tanto nel suo segno. Magari lo farò un’altra volta.

La notizia mi fa venir voglia soltanto di riguardarmi ancora quelle tavole, quelle storie, quel fantastico così impossibile, così bizzarro e insieme così vicino, così vero.

Paul Gillon, Les naufragés du temps

Walt Kelly, Pogo, dettaglio dalla striscia del 22-05-1951 Diciamo pure che quando vedo le vignette di Walt Kelly io mi commuovo. Non so bene perché. Sarà forse l’intelligenza e la raffinatezza dei dialoghi e delle battute, insieme con la tenerezza dei personaggi, e questa ugualmente tenera presa in giro di tutti loro. Pogo mi appare certe volte come l’apice insuperabile di quel tipo di fumetto che fa uso di pupazzi animali antropomorfizzati, e che doveva essere teoricamente per bambini. Un po’ come Krazy Kat, ma anche meglio.

Alla fin fine, in effetti, lo preferisco a Krazy Kat, magari di poco. E forse il punto è che di Herriman non mi prende più di tanto il disegno (che, per la sua epoca, è abbastanza standard – mentre è tutt’altro che standard quello che poi ci fa, con quel disegno lì), mentre il disegno di Kelly mi tocca il cuore.

Forse, guardando da vicino questo originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti, qualche intuizione la potremmo anche avere. Osserviamo allora da vicino (ingrandire in altra scheda, please) il viso di Churchy LaFemme, la tartaruga. È come se scrutassimo nelle interiora di Pogo. Vi si intravedono le tracce delle matite di Kelly, il cui segno è molto più insicuro. E poi ci sono quei pochissimi tratti di pennello che definiscono – con estrema sicurezza, invece – il profilo e l’occhio. Se ora torniamo a guardare la versione ridotta qui sopra, ci possiamo accorgere che gran parte dell’espressione di questo viso viene data dall’occhio, e in particolare dal riflesso banco che gli dà vita. Ma guardate, nella versione ingrandita, che forma strana che ha quel riflesso bianco!

E poi osserviamo la forma dei tratti di pennello, così fortemente modulati. È proprio questa linea che diventa molto rapidamente più spessa e più sottile a creare quelle rotondità che rendono teneri e infantili i personaggi (secondo la regola disneyana, a cui Kelly è notoriamente debitore). Persino il ridicolo cappellino di Churchy è disegnato secondo lo stesso principio.

La modulazione delle linee di inchiostro è dunque il punto di partenza del discorso di Kelly. Su questa base tenera e infantile, si può poi innestare – in armonico contrappunto – la realtà surreale della palude, e il quotidiano conte philosophique dei dialoghi.

21 Maggio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  La ringhiera e l'orizzonte Qui la città è davvero invisibile, alle mie spalle. Se guardate la mappa che vi rivela dove è stata scattata questa foto potete capire perché questi siano i confini del mondo. Se zoomate indietro abbastanza da vedere l’intera area, capirete che quest’acqua non è di mare, ma è quella della Ria, ovvero dell’estuario del fiume; e il mare è laggiù, dove ci sono quelle costruzioni all’orizzonte che vengono indicate dalla ringhiera.

Il fascino di questa foto non sta, secondo me, solo nell’inquadrare questo sperone estremo di urbanità incuneato in una natura evidentemente inospitale, inumana. È che la geometria che viene costruita qui dall’inquadratura, attraverso la prospettiva, rende geometrico l’intero mondo visibile, donando un’apparenza di umanità anche a questo confine inumano. È come se la città, insomma, attraverso questa geometria, si impadronisse anche di quello che non le appartiene affatto.

Anche di queste illusioni è fatta la cultura.

Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).

I versi di Campana sono quelli che iniziano così:

Non so se tra rocce il tuo pallido

Viso m’apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina o Regina adolescente…

Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.

Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.

Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.

L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.

Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.

La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.

Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.

Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.

A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.

Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.

La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?

Alberto Breccia e Carlos Trillo, Un tal Daneri, Occhio per occhio L’esperienza della lettura. Attraverso una storia di Alberto Breccia e Carlos Trillo

L’analisi del significato, qualunque sia la metodologia con la quale la si mette in opera, non è sufficiente a dare ragione dell’efficacia retorica di un racconto, ovvero della sua capacità di trasportare il proprio lettore lungo un efficace percorso emotivo. L’individuazione di uno schema narrativo, dei ruoli attanziali, delle attribuzioni di valore ecc. sono tutti passi utili per una migliore comprensione del testo narrativo, ma non ci permettono, di per sé, di distinguere un testo efficace da uno che non lo è.

Viceversa, se non siamo in grado di valutare l’efficacia retorica di un testo narrativo, non saremo nemmeno in grado di valutare l’incidenza con cui i suoi significati possono arrivare alla comprensione del fruitore. Questo è tanto più vero quanto più la fruizione del testo non è obbligata, ovvero quanto più si basa sull’interesse da parte del fruitore, stimolato dal testo medesimo. Tanto più siamo, viceversa, obbligati dalle circostanze alla lettura e comprensione di un testo, tanto meno la sua efficacia retorica sarà rilevante. Tuttavia nessuno ci obbliga alla fruizione della maggior parte dei testi narrativi (letterari, filmici, fumettistici…) con cui veniamo continuamente a contatto: per tutti questi testi dunque la qualità del percorso emotivo su cui il lettore verrà trasportato sarà una condizione imprescindibile per la stessa trasmissione del significato.

La nostra ipotesi è che l’efficacia retorica dipenda dal sistema di tensioni e risoluzioni che il testo costruisce nel corso della lettura, nonché dagli effetti di ritmo che il testo produce anche attraverso i suoi andamenti tensivi. Andamenti tensivi e effetti ritmici sono prodotti tanto dalla successione dei significanti quanto da quella dei significati, ma in un testo narrativo (a differenza di quello che succede, per esempio, nei testi poetici e musicali) la dimensione del significato è più influente, e richiede quindi anche per questo – oltre che per la sua maggiore complessità – un maggiore approfondimento. Proporremo dunque un percorso analitico a sei livelli, applicato a un oggetto narrativo a fumetti, un testo argentino del 1976 sceneggiato da Carlos Trillo e disegnato da Alberto Breccia, l’episodio “Ojo por ojo” della serie Un tal Daneri (sette pagine in bianco e nero, realizzate a china con varie tecniche e collage). I livelli che organizzano il nostro discorso sono livelli diversi di analisi e comprensione del testo, non necessariamente successivi in una fruizione reale; solo nell’ultimo si cercherà infatti di delineare complessivamente il percorso emotivo sulle cui linee il testo cerca di condurre il lettore.

1° livello: la lettura narrativa di base

Il primo livello, preliminare a qualsiasi altro, è quello della comprensione di base della forma narrativa, cioè della comprensione del racconto. L’effetto di una comprensione di questo tipo sarà qualcosa di simile al seguente resoconto:

Daneri entra in un locale dall’aria equivoca per portare a termine una missione: spaccare le mani al pianista Marengo, per conto di Julieta. Dopo aver agito, viene seguito da un amico di Marengo, che gli rivela che Julieta, famosa fotomodella, lo ha ingannato, essendo lei la persecutrice di Marengo e non viceversa, come aveva fatto credere a Daneri. Dopo lunga riflessione, Daneri si reca da Julieta, si fa pagare regolarmente per il lavoro svolto, e poi si vendica dell’inganno vendicando insieme anche Marengo, e distrugge il viso di lei, secondo la legge antica dell’“occhio per occhio”.

Non è questo l’unico resoconto di base che si può ricavare dal testo di Breccia e Trillo. Se ne possono immaginare facilmente versioni più concise o più dettagliate, ma anche versioni diverse, con divergenze più o meno accentuate. Poco importa quale sia la comprensione di base, ma è indispensabile che essa ci sia. Questa è comunque quella da cui partiremo noi, ritenendo che sia, presumibilmente, abbastanza simile alla lettura di base che farebbe qualsiasi lettore medio occidentale.

2° livello: analisi generativa

Al secondo livello possiamo descrivere il racconto secondo le categorie della semiotica generativa. Ci accorgeremo così che siamo di fronte non a un solo racconto, bensì a due, di cui il primo funge complessivamente da fase di Manipolazione del secondo. [….]

.

L’articolo completo, di cui questo è l’inizio, può essere scaricato in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Uscirà su un prossimo numero della rivista latinoamericana di semiotica deSignis, in spagnolo. Proprio nel momento in cui esce questo post mi trovo a Siviglia, a un convegno organizzato da loro.

Questo post era stato preparato già da qualche giorno, comunque prima della scomparsa improvvisa di Carlos Trillo. Trillo faceva parte, per me, del mito del fumetto argentino. L’articolo gli era già, per il suo argomento, implicitamente dedicato. Mi dispiace molto che ora debba fungere da commemorazione – ma almeno dà un’idea della stima che avevo per lui.

14 Maggio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  Il battello arenato È un peccato che questa foto sia venuta un po’ sfocata. È stata presa qui, in uno dei luoghi più assurdi del mondo (nella foto di Google Maps si vede persino il medesimo battello dall’alto). Sarebbe stata una bella foto, senza il disturbo visivo della sfocatura. A me piace lo stesso, non solo per la rima visiva tra l’inclinazione del battello arrugginito a sinistra e quella delle gru lontane a destra.

Mi piace per la luce incredibile e per lo squallore di questa sorta di deserto. Quell’acqua che si vede non è il mare, ma l’estuario enorme di un fiume – un fiume in sé piccolo, minimo, che si rifà in questo modo alla foce. I punti bianchi sulla destra sono migliaia di gabbiani. Ancora più a destra, fuori dall’inquadratura, inizierebbe la città vera e propria, qui invisibile. Ma non è molto diversa, come tono, da quello che è visibile qui.

Si direbbe che ci troviamo ai confini del mondo, e che quella ruggine storta e arenata sulla spiaggia testimoni un passato più glorioso. In verità è proprio così. Persino il nome della regione a cui appartiene questo luogo sa di qualcosa di estremo, di favoloso, di remoto: si chiama Patagonia.

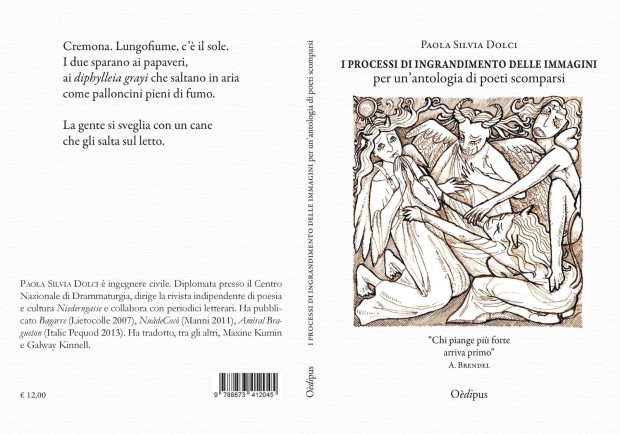

Ho concluso un post precedente (19 gennaio: Della poesia, della prosa, della critica e del Web) dicendo che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Non ero arrivato a questa conclusione spinto dall’entusiasmo per le potenzialità del Web rispetto alla poesia, ma da alcune considerazioni piuttosto amare (e condivise con altri) sulla marginalità editoriale della poesia, e sulla sua irrilevanza di fatto rispetto al mercato. Come dire sì “evviva il Web per la poesia”, ma non perché le favorisca una nuova giovinezza, bensì perché le permette di sopravvivere, di tirare avanti, di far sì che l’esiguità dei confini sociali del suo orto non la uccida del tutto.

Quasi nessun editore di poesia oggi fa davvero l’editore. Tolto Einaudi e poco altro, e tolte le stampe o ristampe di autori ritenuti affermati e quindi sicuri, il ruolo di investimento economico (ovvero pagare le spese) tocca di solito all’autore – mentre quello che si autodefinisce editore non fa che organizzare la stampa e la distribuzione, senza rischio economico. Di conseguenza i poeti che non vogliono o non possono pagare non pubblicano – oppure si rifugiano sul Web, nelle varie forme, più spontanee o più organizzate, che il Web permette; tutte comunque a costo vicino allo zero.

Se il costo economico è vicino allo zero, lo stesso non si può dire del costo culturale, che non è enorme, ma è comunque consistente, e rischia di trasformare ulteriormente la poesia e il sentire che le sta attorno.

Credo che alla base del meccanismo di approvazione poetica stia un bisogno di distanza personale: in altre parole, per il campo della poesia vale moltissimo l’antico adagio nemo profeta in patria. Solo quando qualcuno è già stato riconosciuto profeta (poeta) altrove può tornare in patria con qualche speranza di essere apprezzato anche lì (ma voi potrete mai credere davvero che il figlio del falegname dietro l’angolo, che conoscete sin da quando rompeva le scatole calciando il pallone contro la vostra porta, e che avete visto fare le normali cazzate che tutti fanno, potrete mai credere davvero che sia quello che si dice in giro che sia? Ma andiamo!).

I meccanismi del Web e dei social network tendono a ridurre il mondo a paese. Quando non so chi sia qualcuno, faccio una piccola ricerca su google. Spesso trovo con facilità anche l’indirizzo email. Se poi le poesie appaiono su un blog, posso persino commentarle affinché prima di tutto lui (lei) legga il commento. Se poi pubblico anch’io poesie su un blog, mi aspetterò che lui (lei) ricambi la gentilezza: ho apprezzato le tue poesie; mi aspetto quindi che tu apprezzi le mie.

Non è un meccanismo nuovo. Gli ambienti culturali funzionano così da sempre, attraverso commenti e recensioni sui giornali. Ma nel Web il meccanismo assume una dimensione capillare e microscopica, e il successo di un poeta può ben dipendere dalla quantità dei rapporti personali che ha, e dalla quantità di apprezzamenti che è capace di distribuire.

Non che la qualità di quello che scrive non conti. Ma, assodato che il poeta abbia un minimo di sensibilità poetica, sulla base di questo meccanismo sarà ben difficile discriminare tra chi ne ha davvero soltanto un minimo e chi ne ha ben di più. La poesia funziona bene quando può davvero giocare sul proprio alone mitico; e uno dei compiti dell’editoria tradizionale consisterebbe anche nel costruirlo. Se un editore (vero) pubblica il libro di un autore, è perché ha evidentemente deciso che vale. La poesia pubblicata va perciò incontro al mondo già armata di questo riconoscimento – che, naturalmente, sarà tanto maggiore quanto maggiore prestigio avrà l’editore. Poi, il meccanismo delle recensioni e delle varie modalità della critica serve anche a rafforzarne l’aura.

Il problema del Web non è tanto che leggere una poesia su un monitor è meno coinvolgente che leggerla su una pagina (è un po’ vero, ma è anche – credo – questione di abitudine); è semmai che la stessa natura democratica del Web rende difficile la costruzione dell’aura. Se il poeta si autopropone, la sua aura indotta è prossima allo zero, e potrà contare solo sulla propria capacità di pubbliche relazioni; se il poeta viene proposto da qualcun altro, l’aura dipenderà dal prestigio di chi lo propone; ma l’universo della poesia è conservatore, e tipicamente questo prestigio sarà stato costruito attraverso i media tradizionali, e non sul Web. In ogni caso, il Web ha una storia troppo breve perché il prestigio di un editore di poesia (qui editore in senso lato, evidentemente) possa essere grande.

Non sono certo di quello che dico, e mi piacerebbe sentire altre opinioni in proposito. Mi baso anche sulla mia stessa esperienza di lettore di poesia. Posso dire che non mi piace giudicare le poesie che leggo; o che non leggo poesie allo scopo di giudicarle. Leggo piuttosto per vivere un’esperienza coinvolgente. Ma la poesia è un medium difficile, che non sempre rivela la propria qualità a prima vista, e che può talvolta richiedere numerose (e magari faticose) letture per permettermi di accedere a esperienze anche di valore. Tuttavia, io a priori non lo so se quello che sto leggendo vale la pena dello sforzo che mi richiede.

Se ho davanti a me un campo sterminato di auto-proposte, sono costretto a giudicare, e sono costretto a scartare rapidamente tutte quelle che non mi appaiono subito degne di interesse – a costo, inevitabile, di errori madornali. Non è umanamente possibile approfondire tutto. L’aura (comunque acquisita) serve anche a questo: se una poesia ce l’ha, sarò disposto a dedicarle più attenzione, a non fermarmi alla prima difficoltà, alla prima incomprensione. Questo non vuol dire che apprezzerò comunque quello che leggo. Io sono comunque condannato a giudicare. Tuttavia, avrò almeno giudicato dopo aver fatto un certo lavoro interpretativo, dopo aver dato al testo che ho sotto gli occhi svariate chances interpretative.

La parità di diritti, paradossalmente, è nemica della poesia. Il mio sogno di lettore è quella di incontrare sempre testi di grande interesse; di non dover mai distogliere gli occhi (o le orecchie) annoiato. Sul Web questo sogno è diventato ancora più lontano di quanto non fosse con la carta.

Poi, io leggo e giudico un sacco di roba, è inevitabile. E se non facessi così non scoprirei mai niente di nuovo. Ma sono grato all’editoria e alla critica che mi risparmiano una parte del lavoro e mi indirizzano: se tutto fosse davvero uguale, e tutte le proposte avessero lo stesso peso, anche la mia volontà esplorativa sarebbe frustrata dall’enormità del compito. E magari non leggerei nemmeno più.

A questo punto, non posso che ripetere con maggior forza che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Il valore di luoghi di riflessione e presentazione come Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, °punto critico, Poesia 2.0, AbsoluteVille, con tutti i loro difetti, è enorme; è l’unica cosa che può salvare la poesia sul Web. Dovrebbero forse occuparsi di più di quello che sul Web già c’è – ma certo non è facile, e le logiche del favore reciproco non sempre lo rendono possibile.

Talvolta, purtroppo e inevitabilmente, questi siti finiscono invece per costituire l’arena di spettacoli abbastanza deprimenti, dove il dibattito culturale degenera in ridicolo litigio. Per esempio, qui è possibile trovare la traccia di una discussione altamente edificante. Magari discussioni del genere ci sono sempre state, tra poeti; ma quando il privato era separato dal pubblico, la voce pubblica del poeta era sostanzialmente quella dei suoi testi. Che cosa resta dell’aura, qui?

Daniel-Clowes, Caricature Mi ritrovo insieme sul comodino due libri diversissimi, ma sono entrambi a episodi, e la lettura dell’uno si intreccia con quella dell’altro. Gli autori sono tutti e due ai massimi livelli della letteratura a fumetti mondiale. Tutti e due sono traduzioni tardive di libri apparsi, in lingua originale, oltre un decennio fa. Sarà forse perché il tema de il Cavallo Pallido di David B. sono gli incubi, anche le storie contenute in Caricature, di Daniel Clowes mi paiono incubi, e ancora peggiori di quelli di David B.

Cauchemar è la parola francese, mentre nightmare è quella inglese. La parte comune alle due parole (mar / mare) proviene da un termine germanico (mara / mare / mahrt) che indica uno spettro, in particolare una giumenta spettrale che pesa sul petto di chi dorme. Ma mare in inglese significa anche giumenta, o cavallo in genere; e chaucher in francese anche calpestare e cavalcare. Questa giumenta spettrale della notte, che ci calpesta cavalcando, dà il titolo al libro di David B.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 20-21 L’ispirazione dei due autori non potrebbe essere più diversa. A pelle mi sento più vicino al francese, dei due, con cui condivido una certa vocazione al fantastico; ma poi Clowes mi conquista intellettualmente, per la sua irriducibile precisione psicologica e per la sua geometrica capacità espositiva. Le brevi storie del libro di Clowes sono infatti altrettanti teoremi psicologici, ritratti così riusciti e minuziosi di persone viste da dentro, da parere davvero caricature. Viceversa, gli incubi di David B. sono vere divagazioni fantastiche nell’angoscia, frammenti incompiuti e incompibili di immersione nel mostruoso.

Clowes racconta in prima persona (o con focalizzazione interna) frammenti di vita di personaggi frustrati dalla vita, che tenacemente resistono all’idea di sentirsi dei falliti. Tutto il senso del suo raccontare sta nel presentarci le ragioni che ciascuno di loro ha per sentirsi in qualche modo realizzato, e insieme renderci al tempo stesso comunque evidente lo squallore deprimente della loro vita. Le medesime immagini e il medesimo racconto riescono a farci vedere due punti di vista differenti, quello del protagonista e quello degli altri.

Per questo anche le storie di Clowes ci appaiono facilmente come incubi, cauchemar, spettri che ci calpestano: ciascuno dei personaggi raccontati è ferocemente calpestato dalla vita, ma vive come se non se ne accorgesse, come se l’oppressione fosse inesistente o sognata. L’incubo è dunque il mio, più che il loro, nella misura in cui mi posso in qualche misura riconoscere in ciascuno.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 56-57 Gli incubi di David B. sono invece così leggendari, fantastici, angosciosamente inverosimili (proprio come gli incubi veri), da lasciarsi immediatamente riconoscere come tali. Sono belli, ariosi, liberatori, pieni di catarsi rispetto alla sensazione di vivere un incubo.

Forse è davvero questa la differenza: David B. si è svegliato dai suoi incubi, ed è capace di guardarli come tali, tranquillizzato dalla consapevolezza di esserne fuori – un po’ come quando si guarda un film, o si legge un racconto del terrore. Daniel Clowes, o meglio, i suoi personaggi, non sanno di stare vivendo un incubo, e nemmeno lo sa il lettore: non c’è scampo; sembra la vita vera. E magari lo è!

Daniel-Clowes, Caricature

7 Maggio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  La sedia a sdraio Forse questa non è una foto interessante in sé, ma in questo contesto un senso ce l’ha lo stesso. Faceva molto caldo in quel luogo, e così verso le cinque di mattina ero sempre già sveglio. Seduto su quello sdraio, in quella posizione, dalle cinque alle nove di mattina per un venti-venticinque giorni, ho scritto la prima metà del libro che dà il titolo a questo blog.

Alla mia sinistra vedevo il mare. Quando mi alzavo era ancora blu scuro, e quasi buio il cielo. Smettevo perché il sole stava diventando implacabile e la luce forte mi rendeva impossibile leggere lo schermo del computer.

Questa è dunque la città invisibile che dà origine materiale a tutte le città invisibili di cui si è fantasticato in questo luogo. Ormai non è né più né meno virtuale di quelle.

Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.

Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:

Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.

Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).

Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.

Radio-lied. Il racconto trasmutato

.

.

Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004).

Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone.

La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”.

[1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo.

Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica.

Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia:

Compagnia

| 1 |

Verso l’ora di cena, |

| 2 |

mentre tutti si davano da fare |

| 3 |

in soggiorno, in cucina, |

| 4 |

invece di dare una mano |

| 5 |

sono uscito sul terrazzino, |

| 6 |

all’aria fresca, |

| 7 |

con tutta la vista intorno. |

|

. |

| 8 |

Là dietro li sentivo ancora bene |

| 9 |

chiamarsi, ridere; |

| 10 |

di colpo, però, mi mancavano. |

| 11 |

Erano più lontani dei palazzi |

| 12 |

dall’altra parte del campo |

| 13 |

– sei, sette in fila – |

| 14 |

con tutte le luci accese. |

|

. |

| 15 |

Eppure proprio ora |

| 16 |

che non li avevo più di fronte |

| 17 |

mi venivano incontro. Nei segnali |

| 18 |

lungo la ferrovia, nell’erba gialla, |

| 19 |

nel muro cieco, li riconoscevo. |

|

. |

| 20 |

Sentivo, ora, che loro – alle mie spalle – |

| 21 |

erano fatti della pasta del mondo, |

| 22 |

solida, chiara. E io, di niente. |

|

. |

| 23 |

Niente: la slogatura |

| 24 |

tra una stanza affollata e l’orizzonte. |

.

.

1. La poesia di Umberto Fiori

.

Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3.

Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale.

Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi.

Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo…..

L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura.

Al Capp, Li'L Abner, dettagli dalla striscia del 28.08.1941 Tanto per restare sul tema degli inchiostri, della resa pittorica e della resa dinamica, ecco un esempio da Al Capp, l’impareggiabile autore di Li’l Abner (sono tre dettagli dalla striscia del 28 agosto 1941, scansionati ad alta risoluzione dall’originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Anche qui, bisogna ingrandire l’immagine, per poterci guardare dentro sino in fondo. Il terzo dettaglio è quello più interessante e riuscito. Certo Capp era un autore umoristico, ma la sua capacità realistica non era da poco; così come magistrale è la lieve deformazione in senso caricaturale con cui riesce ad addensare sui propri personaggi tanta espressività e senso dinamico – anche quando non si muovono davvero.

Se guardiamo da vicino il terzo dettaglio (ma anche gli altri due, in misura leggermente minore), possiamo vedere il segreto del pennello di Capp, la cui linea è estremamente modulata, e pronta in qualsiasi momento addirittura a scomparire (perché un’assenza di linea, nel posto giusto, può essere addirittura più efficace della sua presenza). È la linea stessa ad essere viva, qui! E lo è ancora prima di quello che rappresenta. Basta confrontarla con le linee di riempitura del vestito, in basso, che sono linee tirate senza necessità espressiva – perché il vestito è il vestito, e non è il viso (ma poi, quando ci sono le pieghe, come nel secondo dettaglio, prendono vita pure loro!).

Rispetto all’esempio di Hugo Pratt che abbiamo visto qualche giorno fa, è incredibile come il tratto di Al Capp regga perfettamente anche questo ingrandimento estremo, e possa essere visto sia da vicino che da lontano, con pari efficacia.

(A proposito, e detto di passaggio: quanto deve avere imparato Domingo Mandrafina dagli inchiostri di Al Capp?)

Il tavolo rosso Di questa foto, scattata qui, mi piace l’incrocio di diagonali, e i diversi piani orizzontali e verticali. Mi piace anche il fatto che ciascun piano rimanda a una dimensione differente: la camminata, l’imbarco, il mare irrequieto, la necessità dell’ombra – e, ovviamente, al centro in rosso, la convivialità.

Ma quella tovaglia rossa è così chiassosa e irruente, che non ci accorgiamo subito che un po’ di rosso è sparso dappertutto, persino sulla testata del molo – perché è l’ora in cui questo succede.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-