Intellettuali a fumetti

Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 1992

Nella pletora di pubblicazioni precotte e riscaldate che caratterizza l’editoria americana a fumetti, accanto a un numero non particolarmente ampio di produzioni cucinate a puntino, si distingue una rivista in cui abbondano i piatti crudi, con una nouvelle cuisine fumettistica particolarmente invitante. Si tratta di Raw, un magazine newyorkese dalla periodicità incerta, dalla evidente cura artigianale, rivolto esplicitamente (e ironicamente) ai “damned intellectuals” della Grande Mela e del resto del mondo. In Italia Raw non è facile da trovare, ma vale la pena di parlarne lo stesso. Oltre che per le sue qualità, vale la pena di parlarne perché ultimamente si è molto parlato del suo direttore e fondatore: Art Spiegelman.

Art Spiegelman è l’autore di Maus, un romanzo grafico il cui secondo volume è stato recentemente pubblicato in italiano dalla Milano Libri (e recensito su queste pagine alcune settimane fa). Con Maus, Spiegelman ha creato un’opera piena di fascino e culturalmente importante, ma ha anche costituito un precedente, sia negli Stati Uniti che in Italia: là come qui Maus è stato il primo libro a fumetti che stampa e pubblico hanno trattato con lo stesso tono con cui normalmente trattano i romanzi, invece che con l’accondiscendenza un poco ironica che viene spesso riservata a queste pubblicazioni. Storia drammatica dell’olocausto ebraico, storia ironica (e un po’ tragica) del rapporto con un padre chiuso nel proprio mondo, storia di un’umanità brulicante e resa ancor più umana dall’aver assunto l’aspetto di piccoli animali (topi, gatti, maialini, cani), Maus merita tutti gli elogi che gli sono stati fatti, e un successo presso il pubblico italiano come quello (notevole) cha ha già avuto in America.

Anche se il suo autore non è molto conosciuto al grande pubblico – e non lo era nemmeno a quello americano – Maus non è un opera prima. Spiegelman è arrivato a concepirlo e realizzarlo (con impegno e fatica) dopo una lunga militanza nel fumetto underground, e dopo molti precedenti, anche se nessuno di una portata paragonabile. Inoltre, non è davvero un caso che sia stata quest’opera la prima a uscire dal ghetto culturale in cui sono di solito relegati i comics negli USA. Se c’è qualcuno in America che ha creduto nel fumetto come strumento di espressione artistica di grandi potenzialità, e che ha lavorato e combattuto per diffonderne l’idea, questo è proprio lui. E Raw è stata la sua spada.

Quando Raw è nata, nel 1980, il fumetto underground americano si trovava già da tempo su un lungo, lunghissimo viale del tramonto. Negli anni sessanta e settanta l’underground aveva rappresentato la risposta dell’intellettualità di ambiente universitario al monopolio delle grandi case editrici di fumetti. Negli Stati Uniti, il fumetto che non fosse comic strip, cioè che non fosse di quel genere che si trova pubblicato ogni giorno sui quotidiani, era (ed è tuttora) in larga parte fumetto di supereroi. Sino a tutti gli anni settanta, il pubblico dei fumetti di supereroi era certamente tutt’altro che acculturato, o polemico nei confronti della società. Così, degli outsider come Robert Crumb (“Fritz the Cat”) e Gilbert Shelton (“The Fabulous Furry Freak Brothers”) trovarono un pubblico per i loro disegni e le loro storie dissacranti in quell’ambiente studentesco da cui essi stessi provenivano: un ambiente insofferente, contestatore, pacifista, ecologista ante litteram, talora non lontano dal movimento hippy.

Contro la logica dei monopoli editoriali, il fumetto underground veniva stampato e prodotto artigianalmente, diffondendosi e facendosi conoscere più tramite il tamtam personale degli ambienti studenteschi che non avvalendosi di operazioni commerciali vere e proprie. Negli anni settanta il suo successo e il suo peso culturale fu tale da ingenerare una vera crisi nella grande editoria.

Ma l’underground, per quanto intelligente e sarcastico, mancava della raffinatezza necessaria a farsi accettare dalla classe intellettuale americana in un modo che andasse al di là dalla semplice dissacrazione politica o sessuale. E soprattutto si proponeva con discorsi, e modalità di costruirli, diversi da quelli che la cosiddetta “alta cultura” riconosceva come propri. Tanto più significativo, questo, in un ambiente culturale come quello USA, con tutte le sue essenziali ripartizioni e classificazioni accademiche di generi e linguaggi.

Nel 1980 dell’undeground rimaneva tanto poco quanto della contestazione studentesca. I suoi effetti più forti si sarebbero visti, di lì a poco e paradossalmente, proprio su quel fumetto di supereroi del quale aveva già provocato la crisi, ma che in quel momento incominciava a dare chiari segni di ripresa. Raw fu inventata da Spiegelman, insieme con la moglie Françoise Mouly, con l’idea di una rivista evidentemente underground, per marginalità e provocatorietà, ma molto diversa dalle altre per stile e intensità del discorso. Ambedue i fondatori appartenevano a quello stesso ambiente intellettuale cui si rivolgevano, ma intendevano aprirlo a un modo di comunicare diverso, che non fosse né quello della pittura e delle arti visive né quello della letteratura, ma che potesse ugualmente comunicare con entrambe.

Il risultato è che Raw è da tredici anni oggi una rivista unica al mondo, per qualità e continuità, e rappresenta per molte persone una specie di mito. Spiegelman e Mouly vi hanno alternato autori americani, europei e giapponesi, con una sapiente e calibrata riproposta di classici un po’ dimenticati. Non so quanto dicano ai lettori italiani i nomi di Sue Coe, Jerry Moriarty e Mark Beyer, autori forse un po’ troppo legati a quell’espressionismo crudo ed emotivamente violento tipico di molta arte newyorkese per essere davvero amati in Europa. Probabilmente il nome di Charles Burns è già più noto, vista anche la sua lunga permanenza in Italia e la sua partecipazione al gruppo italiano Valvoline nei primi anni ottanta. Joost Swarte, Ever Meulen e Lorenzo Mattotti sono tra gli europei che compaiono su Raw.

Uno degli aspetti più affascinanti della rivista è la sua alternanza tra autori così diversi. Spesso impressionante è il contrasto – non di rado da una pagina all’altra – tra il caos pollockiano di Gary Panter e l’ironia elegante di Swarte, tra l’intensità narrativa di José Muñoz e l’irriverenza grafica di Pascal Doury, tra la sensualità materica di Mattotti e il concettualismo underground di Kim Deitch. Eppure, l’insieme tiene, senza dare in alcun modo l’idea di un contenitore neutro. La linea intellettuale è chiara e coerente. Complessa, questo sì, come un pranzo di nouvelle cuisine, in cui lo chef accosti sapori tradizionalmente lontanissimi, alla ricerca di nuove relazioni tra loro, e di altri sapori che emergano dalla relazione.

Spiegelman ha trovato questi nuovi sapori. La contaminazione di tragedia e ironia che rende grande il suo romanzo, Maus, mostra altre facce, altri modi di essere, in Raw. Con la sua rivista, questo altro piccolo ebreo newyorkese dimostra di non essere solamente un grande solista, ma anche un sapiente direttore d’orchestra.

Se ne è accorta, tra gli altri, la casa editrice Penguin, che dal 1990 si è presa carico della pubblicazione e distribuzione, dopo dieci anni di ostinato e intenso lavoro casalingo.

Snoopy, il fantastico fatto a bracchetto

Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 1992

Giocatore di hockey, tennista di grido, esploratore, romanziere, pilota della Grande Guerra, avvoltoio, serpente a sonagli: il bracchetto Snoopy è tutto tranne quello che dovrebbe essere. Come cane da guardia non è senz’altro da raccomandare, ma come personaggio di comic strip è probabilmente quanto di più riuscito il nostro secolo abbia prodotto.

Sono in questi giorni quarantadue anni che il fantasioso bracchetto è uscito per la prima volta dalla penna di Charles Monroe Schulz: le prime strisce dei Peanuts comparvero infatti sui quotidiani americani nell’ottobre del 1950. Non era previsto che si chiamassero così: il nome doveva essere Li’l folks, “Piccola gente”, ma qualcuno cui Schulz aveva presentato la striscia commentò “Sembrano noccioline”; e così si chiamarono: “noccioline”, “peanuts”.

Il successo di questo comic, che raccontava di bambini con trasfigurati problemi di adulti, fu notevole sin dall’inizio. In un’America in cui la psicoanalisi incominciava a furoreggiare, la striscia di Schulz faceva sorridere dei luoghi comuni della quotidianità, e delle debolezze di ciascuno. Il mondo di bambini che vi veniva rappresentato era scopertamente una metafora del mondo degli adulti, ma permetteva al racconto di rendere palese quello che nella vita è implicito, attraverso l’ingenuità comunicativa (ma niente affatto psicologica) dei suoi personaggi. In altre parole, Charlie Brown, Linus, Lucy e compagnia erano dei bambini con la psicologia dei grandi e la facilità comunicativa dei piccoli.

Ma i Peanuts del 1950 erano ancora piuttosto diversi da quelli di oggi. Al posto dello stile grafico un poco tremolante e dalle linee essenziali che ben conosciamo tutti, c’erano delle linee perfette e curate, un po’ fredde nella loro regolarità. E poi Snoopy era quasi irriconoscibile: molto più cane di quanto non sia ora, nel 1950 Snoopy era davvero un cucciolo di bracchetto, impegnato a correre dietro alle persone e a recuperare bastoncini, senza il minimo accenno di fantasia simil-umana.

Lo Snoopy che conosciamo noi si forma piano piano durante gli anni cinquanta, ed è già del tutto lui quando i Peanuts sbarcano in Italia. Siamo nei primi anni sessanta, all’epoca della pubblicazione dei libri di Charlie Brown da parte delle edizioni Milano Libri. A testimoniare l’importanza che venne data sin dall’inizio a queste pubblicazioni potrebbe bastare l’introduzione di Umberto Eco al primo volume, introduzione poi ripresa per un famoso articolo in Apocalittici e integrati. Qualche anno dopo, poi, un’edizione Mondadori delle strisce di Schulz sarebbe stata titolata Il bambino a una dimensione, con evidente riferimento (e niente affatto a sproposito) all’opera di Herbert Marcuse.

Le problematiche di interazione psicologica ironicamente affrontate nei Peanuts trovarono presto un discreto terreno in Italia, ma il personaggio che in quegli anni godeva della massima attenzione non era Snoopy, bensì il frustrato Charlie Brown. Negli anni dell’esistenzialismo e dei primi fermenti della sinistra non storica, Charlie Brown era lo specchio in cui ciascuno poteva veder riflessa la propria epocale incapacità di vivere: un sentimento che era allora molto di moda.

Nonostante questo, la rivista che nacque nel 1965 si chiamò Linus, e non Charlie Brown. Contribuirono sicuramente alla decisione anche ragioni di semplicità del nome, ma non si può trascurare il ruolo fondamentalmente positivo e ragionevole che il personaggio Linus gioca nel mondo di Schulz. Era forse già scritto in questa scelta che qualche anno più tardi la rivista Linus sarebbe passata dall’intellettuale proposta di fumetti del presente e del passato, alla critica politica impegnata e a una quasi militanza nella sinistra giovanile degli anni settanta.

Snoopy in tutto ciò non è mai stato marginale, ma la sua dimensione fantastica e dolcemente demenziale si trovava forse un po’ fuori sintonia con le tendenze di quegli anni. Il mondo di Snoopy è un mondo a parte persino all’interno del mondo dei Peanuts: della “poesia ininterrotta” (definizione di Eco) che caratterizza la narrazione dei Peanuts, le vicende di Snoopy sono un po’ la parte da teatro dell’assurdo, da “deragliamento dei sensi”. Sul palcoscenico della striscia, dove si alternano illusioni e frustrazioni (tutte filtrate attraverso una luce ingentilente e ironica che le spoglia dell’angoscia senza vuotarle di significato), Snoopy è l’unico a non conoscere né le une né le altre.

Il suo fascino è quello di vivere un’illusione così perfetta da non patire alcun confronto con la realtà, col risultato di non essere nemmeno più vera illusione. Nulla può distogliere Snoopy dal suo mondo irreale, perché tutto quello che gli succede viene subito tradotto nei suoi termini, ed entra immediatamente a farne parte: deludere Snoopy è impossibile. Snoopy incarna la fuga dalla realtà, è il fantastico fatto bracchetto.

Oggi, anni novanta, è ormai da tempo che Snoopy rappresenta il personaggio-simbolo dei Peanuts, quello che più di tutti incarna lo spirito di Schulz, quello più amato dal grande pubblico. Giustamente perciò la mostra che celebra il quarantennio dei Peanuts è intitolata a lui. Dopo essere stata, in forma molto più ridotta, a Parigi, la mostra “Il mondo di Snoopy” è approdata a Roma, presso lo Spazio Flaminio, dove è stata inaugurata venerdì 16 ottobre.

Non vi si trovano soltanto le tavole originali di Schulz (e l’autore in persona, almeno sino a ieri), che ne costituiscono comunque il cuore. Ad esse si aggiungono molte altre sezioni, tra cui quella che contiene una serie di omaggi a Snoopy da parte di pittori, architetti, designer e fumettisti, quella con la sfilata di moda per Snoopy, un’aula didattica con brevi lezioni sulla comunicazione, una mostra del merchandising di Snoopy (un aspetto del successo di Schulz da non trascurare), film, interviste registrate, videogiochi… Un mondo di Snoopy che non è solamente il mondo suo, interiore, ma anche tutto quello, esteriore, che si è sviluppato col tempo e che ha contribuito a fare del bracchetto fantasioso un mito di oggi, il mito del bambino che può permettersi di non crescere mai, persino quando un intero universo ruota attorno a lui.

La mostra è organizzata dal Gruppo Prospettive, di Roma, e conta prestigiose collaborazioni di enti e persone. Resterà aperta sino al 17 gennaio. Tappe successive in Italia Milano e Venezia, poi Europa e Stati Uniti.

E l’Uomo-pipistrello risorge dalle ceneri

Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 1992

Non è trascorso molto tempo da quando era la norma che un film tratto o ispirato a un fumetto americano fosse un prodotto non solo di consumo, ma anche di scarse pretese estetiche e poche o nulle velleità artistiche. Forse qualcuno ricorderà alcuni film del dopoguerra o degli anni cinquanta ispirati a Batman o a Superman, a Dick Tracy o a Flash Gordon; e quasi tutti ricorderanno le infelici pellicole di Superman di qualche anno fa. Ma l’inversione di tendenza avvenuta quattro anni or sono con il primo Batman di Tim Burton, poi confermata dal Dick Tracy di Warren Beatty e ora nuovamente dal secondo Batman, è stata troppo netta e forte da rimanere inosservata: tre film decisamente interessanti, tre esempi ben riusciti di cinema antinaturalistico e surreale. Ma non so quante persone siano riuscite a darsi una risposta sul perché di questo cambiamento.

La spiegazione superficiale è che, dopo tanto tempo, solo oggi dei registi intelligenti e sensibili come Burton e Beatty hanno deciso di manifestare la propria passione per un universo di personaggi cui nessuno aveva mai prestato interesse nel cinema, se non per ragioni di semplice cassetta: osservazione vera ma insufficiente. Per capire qualche cosa di più è necessario sapere che nel mondo del comic book americano gli anni ottanta sono stati segnati da un’enorme trasformazione, e che il personaggio del Batman ne è stato al centro.

Il comic book, fascicoletto mensile a colori su carta povera, rappresenta da lungo tempo uno dei due principali modi di pubblicazione del fumetto americano; l’altro è la strip, la striscia che compare ogni giorno sui quotidiani. Tradizionalmente strip e comic book si sono rivolti a pubblici differenti, adulto la prima (i lettori dei quotidiani), bambino o adolescente il secondo. I cosiddetti supereroi, da Superman all’Uomo-Ragno al Batman, sono personaggi da comic book, mentre sui quotidiani troviamo sia strisce umoristiche come i Peanuts, Doonesbury, B.C. e Calvin & Hobbes, sia strisce di carattere più avventuroso, a puntate, come Dick Tracy.

Fino a una decina di anni fa la situazione del fumetto americano è rimasta descrivibile sostanzialmente in questi termini. Ma una serie di fattori, economici e culturali, hanno spinto, da quel momento in poi, verso il cambiamento: da un lato il comic book si è trovato con l’esigenza di una crescita del mercato, appena ripresosi dalla paurosa crisi degli anni settanta, e dall’altro gli autori più giovani hanno spesso agito sotto l’influsso delle novità occorse nel frattempo in Europa, dove, soprattutto in Francia e in Italia, si era intanto imposto un fumetto molto più colto, decisamente destinato a un pubblico adulto e consapevole. Si aggiunga che la crisi del comic book di supereroi degli anni settanta ha annoverato tra le sue ragioni anche il successo del fumetto underground, vicino alla contestazione studentesca – e quindi a sua volta innovativo, irriverente, slegato dai vecchi schemi. E c’è stato infine il fatto, tutt’altro che trascurabile, che i personaggi del comic book sono conosciuti ai lettori americani (e non americani) ormai da decenni, ed esiste di conseguenza un potenziale pubblico adulto che li conosce per averli frequentati in età più giovane.

Una serie di circostanze che sarebbero forse rimaste senza alcun collegamento, senza sortire conseguenze rilevanti, se non fosse stato per un giovane autore, Frank Miller. Fu lui che nel 1985, dopo una serie di prove personali di crescente successo, decise di creare una miniserie in quattro parti sul Batman, su basi completamente nuove rispetto al passato. Slegata dalla serie regolare dove si raccontano le avventure dell’uomo-pipistrello, Batman – The Dark Knight (pubblicato in Italia dalla Milano Libri) racconta il ritorno sulle scene di un Batman invecchiato, ultracinquantenne, in un contesto umano e sociale che fatica a riaccettarlo, in un contesto politico sull’orlo della guerra mondiale, e alle prese con i peggiori tra i nemici di sempre, ora più mortali che mai. Robin è morto sul campo anni prima, i supereroi insieme con cui egli combatteva sono banditi dalla legge, mentre il solo Superman agisce in incognito come braccio armato del Presidente, ligio al potere come sempre.

La storia raccontata da Miller ha la complessità, la profondità, l’impatto emotivo dei migliori esempi di letteratura americana, cinematografica e non. Si rivolge a un pubblico di adulti che sono stati ragazzi e che come ragazzi hanno letto, conosciuto e amato quei personaggi. Richiede al suo lettore l’accettazione di un mito, e glie ne presenta in cambio la versione adulta, problematica, complessa, articolata in mille facce dall’aspetto differente. L’eroe Batman è sì il simbolo della purezza morale, ma evoca ora le pericolose sembianze del cittadino che si pone al di sopra della legge, ora il fulgore oscuro del combattente misconosciuto, ora l’ansimo patetico di chi ha messo in moto un meccanismo destinato a schiacciarlo, ora la coinvolgente euforia di chi sa trovare la soluzione non convenzionale al problema impossibile, ora, infine, la malinconia di chi vive un tempo che non è più il suo.

Quando The Dark Knight viene pubblicato, nel 1986, il successo è clamoroso: le ristampe si succedono alle ristampe in tempi brevissimi – e, cosa più importante, la maggior parte dei nuovi lettori sono adulti, spesso adulti acculturati. E’ un nuovo mercato che si è aperto al comic book, un mercato più difficile e di umori alterni, ma sufficiente a risollevare le sorti del settore. A partire da questo episodio i comic book di supereroi per adulti, già nati da qualche anno, diventano una forte realtà editoriale: prodotti strani, soprattutto quando visti con gli occhi dell’Europa, per la loro acerba contaminazione tra temi che qui da noi possono sembrare eccessivi (come quello, reiterato, del superuomo) e modalità narrative e stilistiche decisamente raffinate.

Con il passare degli anni, il comic book per adulti è passato dal momento esplosivo a una più assestata fase di routine. Oggi è difficile dire dove finiscano i prodotti dedicati ai ragazzi e inizino quelli destinati ai grandi. Se allora il valore estetico delle storie per gli adulti era un fatto evidente, oggi la differenza sta forse più nel modo di scrivere che nella qualità. Inoltre, l’intero mondo del fumetto di supereroi ha subito il contraccolpo della storia di Miller e di alcune altre che nel medesimo periodo, con minore fortuna editoriale, ne hanno condiviso lo spirito.

Così, il mito del supereroe campione di virtù, perfetto e immortale, si è trasformato nella critica del mito (che non ne cancella la presenza, anzi, semmai, la rende ancora più accettabile), e l’immobilità temporale dei personaggi è divenuta un’apparente ma vorticosa trasformazione. Gli ultimi anni hanno visto una serie di avvenimenti nel mondo fatato degli eroi del comic book che non sarebbero stati nemmeno pensabili in passato: abbiamo assistito in diretta alla morte di Robin, aiutante e pupillo del Batman, abbiamo assistito al matrimonio dell’Uomo-Ragno e al frazionamento degli X-Men; una pletora di eroi minori, ma pur sempre eroi e protagonisti, sono caduti sul campo e usciti di scena. Qualche anno fa è stata pubblicata addirittura una serie i cui eroi erano destinati a morire dopo breve tempo a causa dello stesso procedimento che donava loro i super-poteri. In questo contesto l’annunciata morte di Superman non stupisce affatto, oggi; e come sa ogni buon lettore di supereroi, la morte del personaggio non è la morte del mito, poiché le sue avventure possono continuare in una miriade di modi, senza nemmeno ricorrere all’obsoleto (ma non del tutto abbandonato) trucco della resurrezione o della falsa morte: vi sono infinite avventure al passato dello scomparso Superman che devono ancora essere raccontate, e vi sono infiniti eredi nel presente che ne possono evocare la grandezza agendo nel suo nome…

Insomma, i bei film sul Batman che Tim Burton ci ha regalato hanno radici nello stesso retroscena che sta condannando Superman a gloriosa (e remunerativa) morte. Forse tutto questo visto dall’Europa fa sorridere un poco, e getta ombre di fanciullezza sull’intera cultura americana. Ma davanti allo schermo cinematografico ogni tanto anche la vecchia Europa può ben apprezzare quest’aura di giovanile mitologismo, per quanto alieno esso le possa sembrare.

9 Luglio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  La casa bianca Questa parete bianca contro il blu va comparata con quella della scorsa settimana. Non c’è dubbio, che, a differenza di quello, questo è un luogo in cui passeremmo volentieri almeno una parte della nostra vita, magari d’estate. Sarà anche la dimensione orizzontale dell’immagine a contribuire al clima decisamente più rilassato che in quella, drammatica e verticale.

Mi piace, qui, la rima visiva tra gli angoli del tetto e gli angoli del profilo dell’orizzonte, prodotti dalle due isole (che, per chi le sa riconoscere, danno un’idea piuttosto precisa del luogo in cui è stata presa questa foto). La rima funziona, e si fa notare, perché questa immagine è fatta di strisce orizzontali: di vegetazione, di muro in ombra, di tetto piatto al sole, di mare e di cielo..

È la voglia, anche per noi, di sdraiarci orizzontali al sole, a guardare magari quella piccola nuvola, proprio sopra l’isola minore..

Sono un po’ stanco di scervellarmi per i post di questo blog. Stanchezza estiva. Voglia di ferie.

E ferie siano. Da lunedì.

Ma ho fatto una pensata per non lasciare sguarnite queste pagine. Tra il 1992 e il 2005 ho scritto numerose recensioni per il Domenicale de Il Sole 24 Ore. Non è un materiale che abbia molto senso ripubblicare in volume, perché si tratta davvero di cose d’occasione, legate all’attualità del momento. Ma possono ben apparire qui, d’estate, a tempo perso.

Se a qualcuno interessano, tanto meglio. Se invece no, non sarà molto diverso che se avessi lasciato il blog sguarnito.

Da lunedì 11 luglio, dal lunedì al venerdì, pubblicherò, al ritmo di una al giorno, queste Recensioni d’annata, così come sono, senza toccare una virgola, magari anche senza rileggerle. Era quello che scrivevo allora, sia chiaro.

Poi, se capita l’occasione, la voglia e il tempo, potrebbe apparire anche qualche post attuale.

Buona estate!

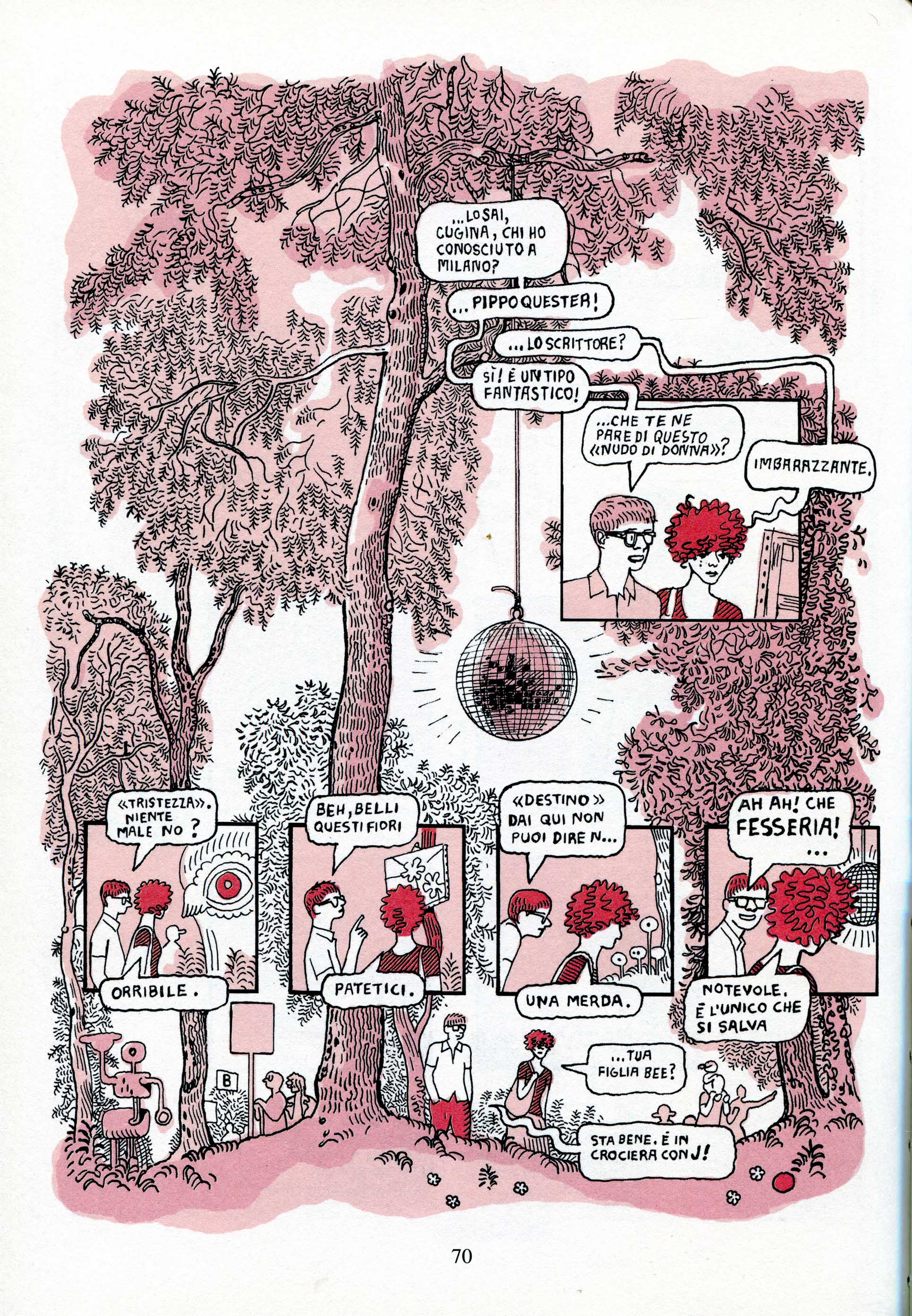

Magnus, Le femmine incantate, pag11 Volevo parlare di tempo raccontato e tempo del racconto nel fumetto, ma nel cercare l’esempio giusto mi sono reso conto che le cose sono molto più complicate di quello che mi preparavo a dire. L’opposizione tra tempo raccontato e tempo del racconto è tradizionale in narratologia, e contrappone il tempo che trascorre nell’universo dei fatti narrati a quello che trascorre nell’universo reale, impegnato nel corso della lettura.

Volevo dire che il tempo del racconto non è solo un fatto empirico, ma che è tipicamente organizzato in modo da costruire nel lettore una durata interiore dell’evento che si sta raccontando. In altre parole, posso raccontare brevemente o a lungo un evento di durata narrata breve oppure lunga, senza nessun vincolo di corrispondenza; ma un evento che richiede un tempo di lettura maggiore impegnerà l’attenzione del lettore più a lungo, e sarà perciò sentito come più importante.

Così esposto, tuttavia, il principio non è corretto. In una sequenza narrativa complessiva, un evento può richiedere un tempo del racconto maggiore di un altro anche solo perché corrisponde a un tempo raccontato maggiore. In questo caso, la maggiore attenzione che richiede non rimanda a una sua maggiore importanza, ma solo a una sua maggiore durata. Quando invece si allunga il tempo di lettura (più tempo del racconto) a parità di tempo raccontato, allora è evidente che si sta dando particolare rilievo all’evento, perché il tempo psicologico (insieme con l’attenzione) che esso richiede/induce non è giustificato dal solo tempo raccontato.

Guardando questa tavola di Magnus, mi rendo però conto che anche questa formulazione non è ancora del tutto corretta. Infatti è evidente che l’evento di maggior rilievo qui è quello della vignetta centrale, ma possiamo davvero dubitare del fatto che il pure evidente rilievo visivo di cui essa gode abbia come effetto una sua maggiore durata percettiva da parte del lettore: in altre parole, la vignetta centrale chiederà certamente maggiore attenzione, ma non è affatto detto che richieda maggiore durata di lettura.

Forse dobbiamo riformulare il principio in questo modo: non è semplicemente il rapporto tra il tempo del racconto e il tempo raccontato a costruire in noi un’esperienza percettiva di maggior durata e intensità. Probabilmente è sufficiente il suggerimento che quel pezzo di racconto sia particolarmente importante, e che dunque andrebbe fruito più a lungo per meglio coglierne il valore. Non una durata effettiva della percezione è dunque in gioco, bensì il suggerimento dell’opportunità di una durata.

In questa pagina sono molti i fattori che concorrono alla valorizzazione della vignetta centrale: c’è la sua dimensione maggiore, la posizione centrale stessa, l’effetto passepartout attorno ai due volti centrali; e poi, narrativamente, essa contiene l’evento preparato nelle vignette precedenti; e poi, subito dopo di essa, il tono del racconto (e anche dei neri della pagina) cambia di colpo: dalle figure simmetriche ed eleganti e statiche delle prime vignette si passa a quelle asimmetriche e mosse e in apprensione delle ultime vignette.

Ma questa pagina non è fatta per essere letta solo in sequenza. Tutta la serie de Le femmine incantate è fatta per una rilettura ripetuta, destinata a nuove scoperte visive e narrative a ogni visita successiva. Leggendo e rileggendo questa pagina, il tempo del racconto dell’immagine centrale, ovvero la durata percettiva che le dedichiamo, finisce per essere molto maggiore di quella delle altre, non foss’altro perché l’occhio corre sempre lì, una volta che la curiosità del “come va a finire” che caratterizza ogni prima lettura si sia esaurita.

Così, l’evento dell’atto d’amore tra l’uomo e la dea, per quanto rinchiuso in una sola immagine, dura psicologicamente quanto il resto della storia, perché tutta la storia gira intorno a quello, prima preparandolo e poi traendone le conseguenze. Raccontare non è riportare dei fatti: è costruire un andamento ritmico dell’anima in cui le nostre stesse passioni si possano riconoscere, trovando in questo forma nuova.

Lorena Canottiere, Oche, pag.11 Trovo questa bella grande vignetta (a piena pagina) dentro Oche, di Lorena Canottiere, da poco uscito per Coconino. La trovo bella, molto ben disegnata e con un tratto originale. Apre, dopo una specie di prologo, una storia che mantiene le promesse delle prime pagine, forse con un pelino di buonismo di troppo. Non è però della storia o del libro che voglio parlare, ma di questa medesima immagine, che trovo a sua volta un ottimo esempio di focalizzazione complessa.

Ci sono quattro figure umane in questa immagine, una molto vicina a noi, grande, una più piccola e più scura in secondo piano, e due ancora più piccole, sul fondo. L’immagine della ragazza, vicina e grande, è fatta per richiamare per prima l’attenzione, per posizione e dimensione. Poiché però non mantiene le promesse percettive (nonostante sia in primo piano la sua figura è molto meno definita di tutto quello che le sta attorno), l’attenzione la abbandona immediatamente, e si sposta sulla seconda figura umana disponibile, quella del ragazzo sotto l’albero, e qui si ferma. Sappiamo che questa è una vignetta di una storia a fumetti, e cioè di un racconto; e un racconto ha dei personaggi, i quali sono di solito umani: anche l’albero è infatti molto ben definito, e la sua chioma si trova pure nella posizione privilegiata per iniziare la lettura, in alto a sinistra, tuttavia è molto improbabile che l’albero possa essere un personaggio – perciò lo ignoriamo, se non come contorno, contestualizzazione.

La figura del ragazzo sotto l’albero ha invece diverse caratteristiche per essere focalizzata, e mantenere sufficientemente a lungo la nostra attenzione. Non si trova al centro, ma nemmeno troppo lontano dal centro, e, soprattutto, la dominanza di tonalità scure e di figure definite a sinistra ha spostato il centro percettivo dell’immagine verso quella parte. Ancora di più conta però il fatto che il disegno della figura del ragazzo sia molto più definito di quello della figura della ragazza: più contrastato, più fitto di segni e di dettagli, insomma tanto più carico di informazioni da chiederci di osservarlo con cura, perché probabilmente quelle informazioni serviranno. Infine, e non è un dettaglio trascurabile, il ragazzo guarda verso di noi, o forse guarda la ragazza in primo piano (la quale invece guarda altrove, fuori campo, a destra).

Lo sguardo del ragazzo, non potendo noi decidere se sia rivolto a noi o alla ragazza, ci interpella e insieme definisce una relazione potenzialmente significativa per il racconto. Si tratta di due ragioni diverse e concorrenti di interesse (anche se remano nella stessa direzione): la prima più generica, basata sul fatto che è frequente che il soggetto di una foto guardi in macchina; la seconda più narrativamente specifica, perché in quello sguardo su di lei c’è già un pezzo di racconto. Proprio attraverso quello sguardo la nostra attenzione può tornare adesso su di lei, memorizzandola come un potenziale altro personaggio (e sarà davvero così, già poche pagine dopo). Ora ci accorgiamo che la sua posizione in primo piano le ha comunque fornito un privilegio: anche se la prima focalizzazione su di lei è stata sfuggente, questa seconda focalizzazione non lo è. Certo, a giudicare da questa immagine, il protagonista della storia rimane lui, anche se lei potrebbe avere un ruolo di rilievo. In seguito, come scoprirà chi si leggerà la storia della Canottiere, entrambi saranno in verità protagonisti a pari grado, come anche un terzo personaggio, già introdotto nel prologo.

E i due personaggi sul fondo? Forse quelli nemmeno li si nota: quando lo sguardo arriva sino a loro ha già compiuto il percorso di andata e ritorno tra la ragazza in primo piano e il ragazzo sotto l’albero, e la storia ha già, sin da ora, preso una piega che non li riguarda. Naturalmente il seguito di una storia può sempre ribaltare le premesse; tuttavia se qui facesse così avremmo ragione di sentirci portati volutamente sulla strada sbagliata – cosa che si può fare, certo, ma bisogna che se ne capisca il motivo. Inoltre i due personaggini sul fondo sembrano immersi in una loro specifica conversazione, che niente ha a che fare con gli altri personaggi, comunque maggiormente focalizzati. Insomma, anche loro, alla fine, proprio come l’albero, non sono che contorno, contesto.

Se questo fosse un film, anziché una storia a fumetti, avremmo probabilmente una prima inquadratura che mostra la ragazza a destra troppo vicina per essere davvero focalizzata, proprio mentre sta uscendo di scena, lasciando solo il ragazzo sotto l’albero a popolare l’immagine. A questo punto l’inquadratura dovrebbe durare abbastanza da permetterci di concentrare la nostra attenzione sul suo sguardo (e un po’ di zoom potrebbe aiutare questa focalizzazione), mentre per rivelarne l’oggetto dovremmo avere a questo punto un controcampo che inquadri la ragazza che si allontana.

Questa immagine, così ben costruita, fa tutta da sola il lavoro di queste tre inquadrature cinematografiche, giocando sul percorso della nostra focalizzazione. Nel cinema, questo percorso deve essere reso almeno in parte più esplicito (naturalmente anche il cinema ha i suoi margini di manovra, come dimostra il fatto che nella seconda – ipotetica – inquadratura, non è necessario lo zoom perché la focalizzazione si porti sul ragazzo sotto l’albero); ma il cinema è legato a tempi reali, quelli dello scorrimento della pellicola, mentre il fumetto costruisce dei tempi ideali attraverso la conduzione dell’attenzione e dello sguardo. In più, la traduzione cinematografica che ipotizziamo sarebbe già più definitoria, perché il controcampo sulla ragazza che si allontana espliciterebbe inevitabilmente una relazione tra i due che in questa immagine rimane assai più suggerita.

Le immagini durano, e il tempo della loro percezione può facilmente trasformarsi, nel racconto a fumetti, in durata raccontata. Ma di questo torneremo a parlare.

P.S. Per fortunata coincidenza (o focalizzazione parallela), nel tempo che intercorre tra la stesura di questo post e la sua uscita è uscito anche un post di Marco D che tratta una questione piuttosto simile di focalizzazione, però in fotografia.

2 Luglio 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  Il condominio bianco Questa specie di condominio-prigione rappresenta probabilmente l’esempio di un luogo in cui nessuno vorrebbe davvero abitare. Il suo squallore è così grande che non riesco decidermi se sia più terribile la zona a sinistra popolata di finestre, oppure la zona a destra tutta vuota e liscia.

Però, il modo in cui si staglia la luce contro questo bianco, e il modo in cui questo bianco si contrappone al blu intenso del cielo, e quindi complessivamente questa nettezza così intensa della luce, rendono stranamente profondo questo luogo.

Di sicuro non vorremo abitare tra queste mura, ma forse poco lontano da qui ci sarà modo di godere di questa nettezza festiva dell’aria e della luce senza patire quest’incubo. Eppure se guardiamo all’incubo non come un luogo da abitare, ma come una forma pura, astratta, un’idea suprematista, una macchia geometrica di bianco, modulata, a sinistra, dal ritmo uniforme delle finestre, forse allora ai nostri occhi questa visione cambierà aspetto, diventando persino bella e disponibile a essere vagamente presa in giro dai panni stesi qua e là, e dalle piccole imperfezioni dell’intonaco.

In verità, a suo tempo, più o meno qui, ho visto e scattato. Ero già consapevole sia del bene che del male che mi si stagliavano davanti.

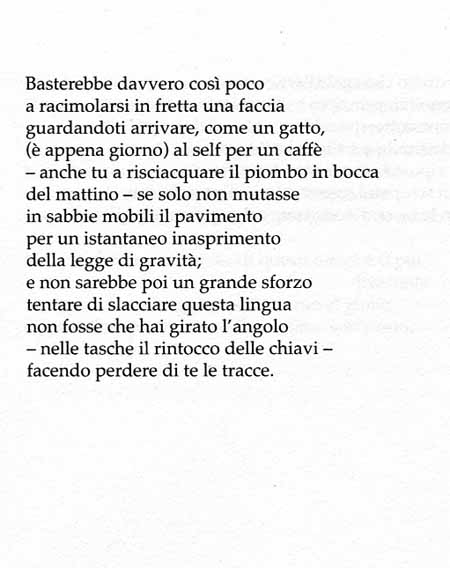

30 Giugno 2011 | Tags: antologie, lirica, poesia | Category: poesia | La riflessione da cui è partito questo post si basa su una ricerca fallita, quella di un libro, anzi di un numero speciale della rivista L’illuminista, intitolato Poeti degli anni zero. Avrei voluto scrivere queste righe avendola letta, questa antologia di poeti del primo decennio, ma le librerie on line mi hanno illuso (prendendo l’ordine) e poi tradito (dichiarandosi impossibilitate a rinvenire il libro, qualche giorno dopo), nelle librerie reali neanche a parlarne, e quando un libraio intelligente mi ha consigliato di cercare sul sito dell’editore, ho scoperto che l’editore non ha nemmeno un sito.

Non parlerò quindi dei poeti, ma solo dell’introduzione, a disposizione di tutti sul sito di Nazione Indiana, intitolata “Poesia fuori del sé, poesia fuori di sé”, scritta dal curatore Vincenzo Ostuni. Mi colpisce, di questo scritto, il primo dei due criteri dichiarati per le esclusioni (anche se apprezzo e condivido che il criterio ci sia, e che venga pubblicamente dichiarato). Ecco le parole di Ostuni:

In primo luogo, si sono esclusi, forse con qualche rigore di troppo, rappresentanti del sempre risorgente fenomeno del poetese, per usare un termine caro a Sanguineti: quella sorta di koiné elegiaca, suicentrica, che populisticamente (di fronte a quale popolo, poi?) proclama di fondare la vitalità dell’arte poetica non già sulla tecnica e sulla materialità della scrittura, bensì sulla pretesa del poeta – ultrapostumo vate – di attingere direttamente a verità profonde, preferibilmente semplici o a volte insondabilmente oscure, ma comunque prive di ogni pur tenue capacità di spostamento delle attese, o anche solo di una minima sorpresa cognitiva o formale. Una metafisica del poeta (più che della poesia) che ha trovato nella generale celebrazione del tramonto delle neoavanguardie – fra gli anni Settanta e gli anni Novanta – un fecondissimo brodo di coltura. Bando dunque, per usare le parole di Enrico Testa, ad autori che si pongono entro gli angusti confini della «mitografia della figura dell’autore»– confini entro cui calza intera una certa dimessa elegia del quotidiano, forma perniciosa di preterizione narcisistica.

È possibile dare un’interpretazione positiva di queste parole, ma ahimé troppo banale: ovvero che si sono esclusi gli autori di poesie di bassa qualità. Certamente una poesia che risponde alla descrizione di Ostuni è una poesia di bassa qualità, visto che non è in grado di produrre “una minima sorpresa cognitiva o formale”. Ma questa interpretazione positiva non è accettabile, perché nessuno si aspetta che un’antologia selezioni e presenti poesie di bassa qualità.

D’altra parte, la citazione di Enrico Testa rende sufficientemente evidente che il senso di questa esclusione è un altro. Testa è curatore di una precedente antologia (2005), intitolata Dopo la lirica, ed è proprio la lirica il bersaglio di Ostuni, con il suo dominio del soggetto, la “dimessa elegia del quotidiano” e la sua «mitografia della figura dell’autore». Che la lirica sia in realtà un falso obiettivo ho già avuto diverse occasioni di scriverlo, in questi post; ma quello che mi colpisce qui è l’inevitabile contraddizione in cui è destinato a cadere chi, come Ostuni, cura un’antologia basando su questo criterio le proprie scelte.

Supponiamo di volere davvero evitare e superare il rischio di una «mitografia della figura dell’autore». Anche ammesso di poter davvero selezionare dei poeti non lirici (almeno la metà degli autori presenti nel Dopo la lirica di Testa sono decisamente lirici, e su molti altri si potrebbe discutere – ma non metto verbo sulle scelte di Ostuni, visto che il libro non ho potuto leggerlo) l’organizzazione stessa per autori dell’antologia finisce per costruire una «mitografia della figura dell’autore». È paradossale, ma non c’è scampo: un’antologia organizzata per autori finisce per incentivare, sostenere, coltivare un’immagine dell’autore centrata sul suo genio, sul suo essere (almeno in piccolo) un vate, sulla sua capacità di attingere a qualcosa di profondo. L’autore si trova lì, al centro dell’attenzione in quanto autore, con tanto di bibliografia e di testimonianze del suo genio! Come si fa poi a dire che non si vuole fare una mitografia della sua figura?

Mi si risponderà che è inevitabile, e che le antologie si fanno così. Certo: si fanno così perché l’immagine del poeta come personaggio simbolico (nella sua stessa persona) resta dominante per noi a dispetto di tutti i discorsi contro la lirica. Ma si potrebbero fare anche in altro modo, certo con molta maggiore difficoltà. Supponiamo di prendere le medesime poesie di un’antologia come questa e di organizzarle in maniera diversa da quella per autori. Non c’è bisogno di nasconderne la paternità: ogni componimento può portare indicato il nome del suo autore – non si vuole rubare niente a nessuno. Ma il fatto di essere organizzate in maniera differente porterà a leggerle indipendentemente dal confronto con le altre del medesimo autore, suggerendo piuttosto il confronto con altre poesie che si trovino accostate a quella al momento in lettura.

Si dirà che così facendo si perde la prospettiva del singolo autore, il suo discorso. Ma se voglio davvero evitarne la mitografia sarò disposto a questo svantaggio, compensato dalla possibilità di una migliore osservazione dello spirito del tempo, al di là delle personalità individuali che lo esprimono.

Non credo che sia facile agire in questo modo. Non è facile perché non piace agli autori, che sono i primi a pensarsi in termini mitografici, anche quando credono di evitare la lirica come il peccato. E non è facile perché ogni criterio organizzativo è discutibile – mentre quello per autori è assestato e comunemente accettato, quindi ormai non fa problema in sé (quello che fa problema sono poi la scelta e le esclusioni, come testimonia il divertente dibattito – 156 commenti – che segue il post di Ostuni).

E tuttavia, sinché le antologie continuano a essere organizzate per autori appare davvero ridicolo che se ne contesti poi la centralità. Ha ragione Guido Mazzoni quando dice che dalla centralità della lirica (cioè del soggettivismo) siamo ben lontani dall’uscire. Guardiamo le cose secondo questa prospettiva, e rileggiamo le caratteristiche del discorso dei nuovi poeti che vengono individuate da Enrico Testa e Paolo Zublena, e che Ostuni, nella sua Introduzione, cita (quasi) per esteso, caratteristiche che dovrebbero garantire “la tendenza alla disidentificazione della soggettività espressa nel testo poetico, e insieme l’opacità e quasi la resistenza del referente-mondo a costituirsi in un senso lineare: orizzonte postlirico che si contrappone a un mai domo e anzi ritornante lirismo, la cui natura difensiva prevede anche il rifugio nelle certezze della sintassi e della testualità tradizionali”. Credo che appaia piuttosto chiaramente come questo “mai domo e anzi ritornante lirismo” si situi anche al centro dell’operazione stessa che pretende di debellarlo.

Andrea Queirolo mi domanda di dire la mia sul suo sempre interessante blog a proposito della critica fumettistica, facendo seguito all’intervento di Marco Pellitteri pubblicato il 20 giugno. Posso partire proprio da lì, perché le cose che dice Marco mi sembrano…

Il post di oggi ha cambiato blog: è qui, su Conversazioni sul fumetto.

Sto (Sergio Tofano), Il miracolo di don Luciano Zimmardo, 1917 Anche questo disegno di Sergio Tofano proviene dal Fondo Gregotti. È del 1917, l’anno in cui debutta il Signor Bonaventura. Non sono riuscito a capire di che cosa faccia parte. L’immagine completa, di cui questo è un dettaglio, contiene il titolo. Forse è la testata illustrata di un racconto, o per una locandina.

Comunque sia, mi interessa qui solo come esempio del tratto di Tofano, il cui interesse sta probabilmente proprio nella sua essenzialità. È il tratto di un pennino duro, quasi per nulla modulato, che definisce le figure con poche linee tendenzialmente rettilinee, o poco poco curve (per questo, l’unico luogo del disegno in cui le curve abbondano – cioè il volto del malato – riceve poi tanto rilievo). Persino la mano al centro dell’immagine è un susseguirsi di frammenti di retta.

Con questa omogeneità e leggerezza, bisogna poi essere molto bravi a costruire l’immagine, perché, in assenza di dettagli, quello che emerge è inevitabilmente l’insieme, con le piccole discrepanze: il bellissimo dettaglio delle due dita ravvicinate nella mano al centro, che rende gentile il gesto; la piega dell’altra mano, che la mostra abbandonata; la tensione dei bottoni della federa, dentro cui il cuscino sembra quasi esplodere…

La leggerezza e irrealtà del tratto rende altrettanto leggera e irreale la situazione, e ci rivela la vocazione teatrale di Tofano. Non è la realtà che interessa a Sto, ma la sua evocazione, l’allusione alle cose, il loro racconto. La sua è una linea chiara qualche anno prima di Hergé, ma più matura e intellettuale e disillusa di quella del grande belga. Nel creare Bonaventura, darà presto vita a un anti-anti-eroe, uno che vince per sottrazione di doti: non perché sia bello, o forte o intelligente, ma perché è sgraziato, inetto e un po’ stupido.

Insomma, solo nella stilizzazione del teatro e della sua ironia ci può essere salvezza. Solo nel distillare la realtà in queste linee essenziali, costruite con cura e destinate a mettere in evidenza le opportune sfumature c’è davvero l’arte, se mai arte ci può essere. Il futurismo, ultima spiaggia della genialità italiana, sembra essere l’unica direzione possibile da prendere, ma è ben lontano dal bastare, ben lontano dal salvarci. Tofano se ne ride anche di Marinetti. Non gli piace il fracasso. Le sue linee e i suoi disegni sembrano evocare una voce bassa anche quando ci fanno ridere a voce alta. Oppure, come qui, si accompagnano a un gesto delicato, con eguale gentilezza.

Barcellona, facciata di una casa vicino all'Arc de Triomf Ho scattato questa foto, insieme a molte altre, a Barcellona, mentre quello che vedevo mi ispirava una riflessione sulle posizioni espresse nel 1908 da Adolf Loos, in un suo testo famoso e influentissimo, Ornamento e delitto (è un articolo breve; lo potete leggere interamente, per esempio, qui). Come è noto, la tesi di Loos, che sarebbe stata ben presto fatta propria e anche oltrepassata dalle correnti funzionaliste, era che sostanzialmente l’architettura (anzi, tutto il campo di ciò che oggi chiameremmo design) doveva fare a meno degli ornamenti, perché la sua bellezza si poteva (anzi, si doveva) trovare nei puri rapporti formali, quelli che esprimono le funzioni stesse dell’edificio o dell’oggetto. Il resto è un sovrappiù, e un sovrappiù colpevole, perché ci nasconde la realtà essenziale delle cose. L’architettura (e non solo) deve essere sincera, e trovare in questa sincerità la sua bellezza – mentre l’ornamento è un imbroglio, una falsità, un delitto, uno spreco di tempo, un diletto infantile, un’attitudine popolare e primitiva.

Non si può negare che la posizione espressa da Loos sia stata fertile, e che il funzionalismo abbia in seguito espresso numerosi capolavori, a partire dai lavori di Wright, Gropius, Le Corbusier… Ma siamo anche costretti a riconoscere che i medesimi principi, una volta applicati senza l’intelligenza di questi (e ancora molti altri) grandi maestri, hanno prodotto pure un intero universo di periferie di gelidi orrori; e che i principi dello stile internazionale si sono facilmente involgariti producendo mostri di cemento senza senso e senz’anima – nel complesso assai peggiori delle vezzose e superficiali case e oggetti ornati aborriti da Loos.

Loos aveva dunque torto? Sì e no. Certo, si può prima di tutto capire bene la sua posizione in un’epoca in cui il bello in architettura doveva essere ornato, e l’ornamento aveva certe regole e certe ricorrenze. Da questo punto di vista Loos aveva sicuramente ragione: l’ornamento non è necessario. E tuttavia la sua è, in fin dei conti, una posizione fondamentalmente aristocratica; e Loos, nel suo scritto, non lo nasconde affatto (anzi, a rileggerlo oggi, a un secolo di distanza, Loos finisce per restarci persino antipatico).

Creare degli edifici interessanti, notevoli, piacevoli da guardare e da vivere seguendo i principi del funzionalismo non è in realtà facile. Lo può sembrare per qualche decennio, sino a quando cioè l’assenza di ornamento appare alla gente come una novità, e l’assenza si nota in quanto tale: sino a quando, cioè, gli stili ornati restano la norma, l’assenza di ornamenti è la presenza di un’assenza, e un edificio senza ornamenti si trova ornato da questa assenza. Ma quando questo diventa a sua volta la norma, l’assenza è assenza e basta, anzi nemmeno quello, perché non c’è più una presenza di riferimento che la faccia sentire.

A questo punto, davvero, gli edifici restano gradevoli solo se sono stati costruiti con un gusto particolarmente sviluppato, e lo sono perché continuano a essere interessanti i loro rapporti formali. Ma gli edifici che godono di queste qualità sono davvero pochi! Solo i grandi architetti ne hanno prodotti.

È un po’ come dire che tutti sono capaci di tirare delle linee nere orizzontali e verticali su una tela, ma solo Mondrian riesce a farne dei capolavori. Solo che abbiamo molto più bisogno di case che di dipinti.

L’ornamento sarà pure accusabile di falsità (non sempre però, in verità), perché una casa ornata distrae l’attenzione dall’insieme richiamandola sui dettagli, cioè sugli ornamenti stessi – ma proprio per questo, è più facile costruire degli edifici il cui interesse resista un poco al tempo. Sarà magari un interesse nei confronti del curioso e del pittoresco – come spesso accade a Barcellona, dove mica tutti gli edifici sono stati progettati da Gaudí – ma è comunque un interesse che c’è, e rimane.

È che l’ornamento, nella sua infinita varietà, finisce per essere meno aristocratico perché le soluzioni accettabili, anche se magari nascondono errori maggiori, sono infinitamente di più di quelle che permette il funzionalismo. Sarà pure pittoresco, vernacolare, curioso, ma in qualche modo funziona.

E nel momento in cui ritorna, storicamente, a imporsi, produce a sua volta un effetto singolare, per cui anche lo stile funzionalista diventa esso stesso uno stile, cioè una forma di ornamento, e l’idea che la forma architettonica debba esprimere la funzione si rivela per quel grande bluff ideologico che è stata. Basta approfondire l’idea di funzione per capirlo e rendersi conto che tra le funzioni di un edificio e di un oggetto ci sono pure quelle simboliche, che non sono affatto meno importanti delle altre.

Nel fascino di Barcellona c’è anche il fatto che la città sembra avere saltato proprio quella fase, quella del funzionalismo. Non del tutto, in verità, specie nei suoi aspetti peggiori – ma sono le cose che si notano meno. Perché a Barcellona c’è un sacco di architettura moderna che si fa notare: c’è quella che precede o ignora l’anatema di Loos, con Gaudí e il modernismo catalano in testa, e c’è quella che segue il tramonto dell’ideologia formalista, quella che si è resa conto che l’ornamento ci può benissimo essere, se serve, ma che non siamo limitati al campionario degli ornamenti storici, e possiamo sbizzarrirci a inventare qualsiasi cosa, purché se ne possa comprendere il senso, purché ci faccia sognare, purché ci faccia sentire parte di qualcosa che vive, e che comunica se stesso.

Armin Hofmann, poster "Giselle", 1959 Questo è un manifesto importante per la storia della comunicazione visiva. È stato realizzato negli anni d’oro della grafica svizzera, quella grafica da cui sarebbe derivato il cosiddetto international style, un modo di pensare la comunicazione visiva che continua a restare influentissimo anche oggi, ed è comunque alla base di qualunque ragionamento grafico, anche quelli che le si sono (anche molto sensatamente) contrapposti. In altre parole, nella Svizzera di quegli anni si gettavano le basi di un discorso visivo e della sua grammatica; queste basi possono essere anche state negate, in seguito, ma non dimenticate. Come dire che la comunicazione visiva ha percorso, da allora, anche strade molto diverse da quelle proposte dai grafici svizzeri, ma inevitabilmente confrontandosi con la loro lezione.

Questo manifesto è stato prodotto a Basilea, però, e non a Zurigo, ovvero in una situazione culturale già leggermente dissidente, leggermente eretica rispetto alle direttive che, dall’anno prima, si trovavano espresse sulle pagine rigorose di Neue Grafik / New Graphic Design, la rivista di tendenza, quella che stava facendo la storia del graphic design in quel momento. Anche per questo, non voglio percorrere il manifesto di Hofmann come esempio di uno stile, ma interrogarmi piuttosto sulle ragioni della sua efficacia – non molto diversa, in effetti, oggi da allora; segno che questo tipo di impostazione comunicativa ha ancora largo spazio nel nostro presente.

Il poster pubblicizza un balletto, Giselle, il cui titolo è anche il nome della protagonista della vicenda. È nero, come il contesto, notturno, in cui si suppone avrà luogo lo spettacolo. Da questo nero emergono due figure verticali, a destra la foto mossa di una ballerina in tutù, nel corso di un movimento rotatorio, presa piuttosto da vicino, in modo che restino tagliati fuori sia il piede basso che la testa; a sinistra le scritte, quelle piccole in alto con i dettagli, e quella grande, verticale, con il titolo.

È impossibile non associare tra loro le due figure, che, oltre a essere piuttosto analoghe visivamente, sono legate semanticamente tra loro in almeno due modi: “Giselle” è infatti il nome dello spettacolo di cui vediamo a destra un dettaglio, ma è anche il nome della protagonista dello spettacolo, che stiamo qui vedendo danzare. Dal punto di vista visivo, Hofmann ha rafforzato l’analogia con molta sottigliezza, giocando su alcune caratteristiche del carattere scelto, l’Akzidenz Grotesk (il must della grafica svizzera di quegli anni, in seguito sostituito dal similissimo Helvetica). Se si guarda la lettera G, per esempio, è facile vederla anche come un vettore circolare, con tanto di freccia a un’estremità, e dunque rappresentazione schematica del medesimo movimento che caratterizza la figura della ballerina.

Ma Hofmann ha anche alterato lo spazio tra i caratteri di questo titolo, riducendolo al minimo possibile per non confondere le lettere, o addirittura annullandolo, quando possibile. Questo fornisce alla scritta verticale una compattezza complessiva che la rende formalmente molto simile alla figura danzante alla destra, caratterizzata da una sottile struttura verticale centrale con le due emergenze laterali delle braccia e del tutù – qui corrispondenti alle emergenze della “i” e della doppia “l”.

Infine, il puntino della “i”, che dovrebbe essere quadrato e vicino alla stanghetta verticale (come si può osservare nelle scritte piccole in alto), è stato sostituito da un cerchio piuttosto lontano, sospeso nello spazio nero proprio come quella macchia di luce ovale a cui è ridotto il braccio rotante della ballerina poco più in alto. E persino la scritta piccola in alto, con la sua forte irregolarità sul lato destro, sembra rinviare all’irregolarità e all’aspetto sfrangiato della figura mossa della ballerina.

Insomma, il parallelismo è così forte e insistito da apparire immediatamente evidente, mettendo a sua volta in evidenza le diversità: a sinistra la geometria, nitida, immobile e schematica, a cui il vettore insito nella G fornisce un accenno di movimento, ma ugualmente suggerito e simbolico; a destra il corpo, sfumato, mobile e dalle forme poco riconducibili a schemi semplici, a cui però il movimento dona una certa geometricità, quella del cerchio; a sinistra la parola, che rinvia simbolicamente alla realtà, attraverso una mediazione razionale; a destra l’immagine, che rinvia analogicamente alla realtà, attraverso una mediazione percettiva. Nitido e sfumato, geometrico e naturale, fermo e in movimento, simbolico e analogico, nominato e mostrato, primo piano e secondo piano: tutti gli elementi di queste opposizioni si trovano a essere messi in scena, e in qualche misura identificati.

Sono separati, certo, perché i primi elementi di ogni coppia sono relativi alla forma di sinistra, mentre i secondi sono relativi a quella di destra. Ma le due forme hanno il medesimo riferimento, sono due modi di rimandare alla stessa cosa; e l’analogia tra le loro forme visive ne rafforza il senso di identità.

Quello che succede dunque, a chi guarda questo manifesto, è che l’attenzione passa continuamente dalla forma di sinistra a quella di destra, e da quella di destra a quella di sinistra, e poi ancora da sinistra a destra, e così via, senza potersi risolvere, se non per stanchezza. Ma quando si smette, è già stato innestato un meccanismo ritmico, in cui in primo piano passa nel secondo e il secondo nel primo, il nitido passa nello sfumato e lo sfumato nel nitido, il geometrico nel naturale e il naturale nel geometrico, l’immobile nel mobile e viceversa, il simbolico nell’analogico e viceversa, il nominato nel mostrato e il mostrato nel nominato. L’immagine complessiva ha acquisto durata, e ritmo; ci ha preso con sé e ci ha fatto per qualche attimo danzare. E poiché i ritmi sono virtualmente senza fine, e rimandano al loro proseguimento all’infinito, pure questa immagine rimanda a un’eternità di danza anche sulla base di pochi secondi di fruizione.

Non è il suo significato a renderla indimenticabile: in fondo non è che la pubblicità di uno spettacolo! È piuttosto quello che essa ci induce a fare; è piuttosto questa danza dell’attenzione in cui ci trascina, portandoci a vedere oggetti fermi come mobili e oggetti simbolici come analogici e così via e anche viceversa.

Alludendo all’infinita varietà del senso, e alla sua continua trasmutabilità, Hofmann ci rende protagonisti di un’azione trascinante, per quanto breve, un atto di interpretazione che non può aver fine, una danza dell’identità e della differenza, in cui il non essere capaci di risolversi in un senso o nell’altro ci costringe a continuare, virtualmente senza smettere mai. Un po’ come quando danziamo per davvero, e smettiamo solo per stanchezza, o perché è tardi – non, certo, perché la cosa in sé abbia esaurito il suo piacere.

Alex Raymond, Jungle Jim, 1934 Mica male come esordio per il ventiquattrenne Alex Raymond! Era nato il 2 ottobre 1909 e questa tavola, apparsa all’inizio del 1934, era probabilmente stata disegnata con qualche anticipo. La scansione proviene, al solito, dal deposito ziopaperonesco del Fondo Enrico Gregotti.

Forse il leone è ancora un po’ legnoso (gli mancava un buon modello, evidentemente), e sembra un po’ una statuetta sospesa per aria – ma il nostro Jim è già disegnato con una maestria dinamica stupefacente. Molto fa la scelta della posizione, ovviamente, insieme all’angolo di inquadratura (occhio dell’osservatore basso, all’altezza della cintura): questo scatto (lui sì, a differenza del leone) felino, con la gamba destra a terra, la sinistra sospesa e seminascosta dal braccio abbassato per afferrare la frusta, mentre il braccio sinistro cerca di mantenere l’equilibrio…

Ma la fluidità, la tridimensionalità, lo spessore di questo corpo dinamico sono poi dovuti alla sapienza degli inchiostri di questo giovanissimo Raymond. In seguito diventerà ancora più bravo, ma già qui c’è un bel po’ di pane per i nostri denti. Ingrandite l’immagine in un’altra finestra, dunque, e guardate da vicino le linee.

Le linee sono lunghe e molto modulate. Magari qualcuno più esperto di me mi saprà dire se sono segni di pennello o di un pennino molto morbido. Il pennello c’è senza dubbio, intorno: le pieghe del pantalone verso l’inguine sembrano testimoniarlo (ma potrebbero essere anche tracce di pennino ripassate due o più volte), e certamente è realizzata col pennello l’mbra di Jim in basso, così come le foglie in alto a destra.

Comunque siano state realizzate, sono queste linee lunghe e modulate a creare la fluidità del movimento del personaggio, un po’ come se la fluidità del gesto del disegnatore si ripercuotesse sull’effetto di fluidità di quello che rappresenta. Ma non è una boutade: la fluidità del gesto da sola non basta, ma associata alla forma giusta ne diventa un amplificatore potente. Qui non si sta costruendo l’effetto di un gesto improvviso e nervoso, ma quello di un’azione rapidissima, fluida e consapevole – proprio come il gesto grafico del disegnatore.

Persino l’uso del pennello (o del pennino) un po’ a secco, nelle tessiture delle ombre (del braccio sinistro e delle gambe), contribuisce all’effetto di rapidità. E lo fanno anche i colpi rapidi che descrivono i capelli, insieme con i tratti più sottili del deltoide destro o del polso sinistro.

L’immagine non è particolarmente dettagliata, né lo dovrebbe essere, visto che deve rendere l’impressione della rapidità. Però è comunque molto più definita del paesaggio che le sta attorno, ridotto davvero a poche linee e macchie. Anche questa povertà grafica dell’insieme (e perfino il tratto un po’ insulso del leone) contribuiscono a concentrare l’attenzione sul gesto del personaggio centrale.

Ora, indubbiamente, Raymond sta raccontando per immagini. Però ciò che costruisce l’effetto dinamico non è solo quello che lui ci mostra, ma anche la dinamicità stessa del suo tratto, insieme con l’evocazione di rapidità e sicurezza che esso esprime. Il che non vuol dire che Raymond fosse davvero rapido e sicuro nel disegnare; probabilmente lo era anche, ma l’essenziale è che il suo segno lo mostri tale.

Per questo è tanto più difficile dare l’idea del movimento in un’immagine fotografica, dove non puoi evocarlo attraverso la dinamicità del gesto pittorico. Disegnare è molto di più che riprodurre la realtà: nelle giuste condizioni, il dinamismo del segno stesso può valere ancora di più del dinamismo delle figure rappresentate.

18 Giugno 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  Verticali e orizzontali, ombre e luci La città invisibile mostrata in questa foto (scattata, nel mondo reale, esattamente da qui) è evidentemente una città dove è importante la luce. Non solo infatti ne definisce tutte le geometrie, ma i suoi simboli notturni ne costellano anche le immagini diurne, proprio come qui.

Questa foto mi piace anche perché mi ricorda le geometrie di De Chirico. Però io c’ero, là. Non è passata nessuna bambina con il cerchio. E le muse inquietanti le avevo dentro.

Auguro a chi se lo merita mille mattine come questa, in questa luce, a scendere le scale per raggiungere quelle ombre (e c’è anche il mare, qui vicino).

La guardiana

Torno alla casa che abbiamo ereditato

è grande e disposta su tre piani,

ma ne occorre un altro. Decido di scavare

in basso piuttosto che elevare al cielo.

Sappiamo tutti che quando possediamo un suolo

– ne abbiamo proprietà –

ci appartiene tutto ciò che è sottostante e ciò

che sta di sopra a dismisura fino alle galassie più

lontane

fino al centro della terra

– così dice l’ordinamento.

Ai piani alti di questa grande casa

vorrei solo aprire le finestre

a far entrare un po’ di luce

che penetri il mio petto svuotato a dovere

che giri un poco d’aria e di correnti

di sangue anche, se si preferisce.

Che il sangue torni a circolare e a distinguersi

tra quello rosso vivo e quello blu

di scorie.

.

Parlando con Raymond Carver

Quando faccio pulizie

mi capita di colloquiare con qualcuno.

Oggi tocca a te Ray e non è la prima volta.

Vorrei seguirti anche in questo

tu che parli con Joyce

tu che parli con Baudelaire

tu che parli di Shelley

sulle loro tombe, sempre.

Io sto solo aspettando che si asciughi il pavimento.

So che sembrerà retorico

assolutamente banale

dire che tra noi c’è un oceano

e io vorrei attraversarlo.

La tua immagine sul cofanetto dei Meridiani

mi fissa, ha un’aria simpatica, non sembra

di un ex alcolista. Comprendo il problema.

Vorrei parlarti di spazio

oltre quello oceanico che ci divide

oltre quello che c’è tra whisky e vino

oltre quello che c’è tra le mani che aggiungono all’argilla

e il marmo da scalpello

oltre quello che c’è tra chi ci lascia parole e chi no

ovviamente, spazio.

Un mio amico che si dice piccolo poeta mi ha insegnato:

lo spazio non è sempre uguale a se stesso

dieci centimetri fra due macchine

non sono dieci centimetri in un letto coniugale.

Penso abbia ragione. La coscienza cade sulle cose

che guardiamo diventare assenti

le scalpelliamo per porgerle, che qualcuno legga.

Ciò che non ha significato profondo

l’esistenza non ha alternative, in fondo non è necessaria

non trova radici se non nella combinatoria interna

divisa.

Patrizia Dughero, da Le stanze del sale, Le voci della luna, 2010

___________________________________________________

.

BROCKWELL PARK

Da quando vivo sola ho imparato

che l’autunno è migliore dell’estate

al suo versarsi sulla terra piega

il chiaro delle voci nell’interno.

Il bambino nella finestra accanto

guarda le gazze prendere il volo

pensa forte una coperta d’alberi

di rami dispiegati sopra i tetti.

Gli scoiattoli in cerca di biscotti.

Ho messo nel lettore Figure Eight

perché spesso mi tornano i suicidi

con amara ed ironica pietà.

Solo i morti conosciamo davvero

il resto è imitazione dell’amato

nel buio non capire o trattenere.

I quaderni, le penne, le monete

nella borsa di Mary Poppins verde –

sono uscita senza aver lavorato

ma ho bisogno presto di un lavoro

della notte restituita al sonno

con il gemere delle tubature

l’urlo dei cani spento sopra i muri.

L’acqua nel parco si ammassa di foglie

un’isola nell’isola incostante –

le anatre cercano pozze scure

di pesci, riemergono nello strato

impietrito, lontano delle frasche.

Mi chiedo dei sopravvissuti, quanti

dai nidi – se sanno, se ricordano.

Un’altra acqua restituisce lenta

pezzi anonimi di senso, quest’osso

mutilato nel fango, non più bianco

l’inchiostro evaporato delle carte

un ordine di buste e di bottiglie.

Siamo l’archeologia di plastica

l’involucro deforme ci resiste.

Non scriverle le poesie, tienile

per camminare svelta nella pioggia

o nella luce quieta di novembre –

L’aria sulle vetrate rannicchiata

una seconda pelle che declina.

Spingendo nelle lame le parole

unirmi il sangue al sangue di altri uguale.

Non scrivere, non sperare, non dire.

C’è una gioia nella mia tristezza

e un’ombra disarmante nell’amore

mi cresce dentro il nudo dei tramonti.

Ho nostalgia del ferire inquieto

mi mancano le vite sconosciute.

Io – non riesco ad appartenere

eppure ogni gesto m’appartiene.

Esistono le cose tutt’attorno

fatti più trasparenti le vediamo –

mentendo la propria solitudine

si riconosce meglio dove amare.

Addomesticare poi significa

creare dei legami. Ogni giorno

un po’ più vicina, tenermi stretta

l’erba ruvida di spago, scorrere

i grani sporgenti, i nodi. La volpe

si può vedere a volte nella sera

sgusciare in una fiamma dai cancelli.

.

L’AIRONE CINERINO

(vita segreta dei giardini)

Hyde Park, fine d’ottobre –

la pioggia circonda le persone

un margine curvo, propagato

dal bagliore dei cigni sulla Serpentina.

Le folaghe e le oche si spingono

su molliche di pane galleggianti.

Un corvo intruglia la carcassa sfatta

di un piccione, il ricamo scarlatto

aggrovigliato al becco. Se ne stacca

distratto al mio passaggio.

Un cestino di ferri, lana, spilli –

le matasse disgiunte all’apertura.

Sotto il ponte iniziano i giardini.

La vegetazione lacustre scava

nell’argine recinti naturali

d’alberi, terriccio, cespugli, giunchi.

Lo scoiattolo percorre i tronchi,

scorteccia frenetico al midollo,

la gazza si affaccia dalla ringhiera.

Sul fondo l’airone grigio osserva –

il salice cascante lo nasconde.

Le pupille laterali, inespressive

come insetti dentro biglie d’ambra,

gli arti lunghi, cauti sopra l’erba

la giuntura flessibile del collo.

Il rostro impercettibile si affila –

un bisturi dell’aria sulle rane.

Dall’entrata la notte procede

oltre il flauto di bronzo del bambino.

“Non è lui – mi ripeto – non può essere”.

Dove il ghigno d’elfo, la tristezza?

L’ombra, gli sterpi di taglio nel corpo?

Sul cerchio dei lampioni, la foschia

viola come un tessuto muscolare.

L’odore d’acqua penetra i vestiti

dalle foglie stampate nelle suole.

(Hyde Park/Kensington Gardens, 28 ottobre 2007)

Francesca Matteoni, da Appunti dal parco, Nizartd 2008

_______________________________________________________________

.

Mi accorgo che, recentemente, mi capita più spesso di apprezzare poesie scritte da donne piuttosto che da uomini. Niente di ideologico in questo, anzi niente di deliberato. Dico “mi accorgo che” proprio perché questo fatto, di carattere statistico/personale, mi colpisce, e mi porta a domandarmi se si tratti di un caso, o se qualche ragione di fondo ci sia, magari persino più stabile di una semplice momentanea maggiore rispondenza o affinità.

Ho un po’ frequentato questa primavera due diversi cicli di presentazioni di volumi di poesie, presso due diverse librerie di Bologna, Feltrinelli e Mel Books. L’occasione di questo post mi è stata fornita proprio da due di questi incontri, uno in cui intervenivano le due poetesse di cui avete appena letto i testi, l’altro in cui si presentava l’Annuario della Poesia 2011, da parte dei suoi due curatori, Paolo Febbraro e Matteo Marchesini.

È stato in questo secondo incontro che si è sollevato il tema della cosiddetta “poesia civile”. Febbraro e Marchesini affrontano la questione ponendo una semplice domanda: come si riconosce la poesia civile? La risposta sarà: be’, la si riconosce per il fatto che tratta temi civili. E dunque il problema è quali siano i temi civili, e come si decida se un tema sia civile o meno. Già: come si decide? La domanda sembra banale perché di solito lo abbiamo già deciso, e sappiamo tutti quali temi siano civili e quali no. Nei dibattiti il “civile” viene contrapposto tipicamente al personale e al “lirico”, un po’ come il pubblico (o il politico) al privato; e lo scrivere poesia civile starebbe allo scrivere poesia su temi personali come il fare attività politica o volontariato sociale starebbe al farsi i cazzi propri, magari pure sentitamente e sinceramente.

Ma la natura della poesia è differente da quella del fare attività politica o volontariato sociale. Pensare che la poesia possa migliorare il mondo secondo strategie analoghe a quelle dell’impegno vuol dire averla già ridotta a elemento funzionale all’interno di un dialogo (quello del “civile” e del personale), e che ha di conseguenza tanto più valore quanto più conta all’interno di quel dialogo. E siccome quel dialogo trova definizione precisa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, lo stesso valore della poesia si troverebbe definito con la massima precisione all’interno di quel dialogo gestito dai media. La stessa definizione di che cosa sia “civile” si trova costruita in quel dialogo.

Questo discorso ascoltato (e qui riportato a memoria, con anche una certa probabile dose di interpretazione mia) mi ha chiarito di colpo le ragioni della mia diffidenza nei confronti dell’enfasi sulla poesia civile: il punto è che questa enfasi trova senso soltanto all’interno di una concezione già finalizzata della poesia e, tanto peggio, già finalizzata all’interno di una concezione del “civile” costruita e valorizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il consenso generale, e in fin dei conti, una certa banalità. Non che si debbano rifiutare i poeti civili, per questo. Pasolini e Fortini sono tra i poeti che ho letto e riletto con maggiore passione; e non posso negare che in parte questa passione sia dovuta a un riconoscermi nei loro valori. Tuttavia, potrei elencare molti altri poeti che ho letto con passione simile, e che farebbero fatica a rientrare nell’ambito di quello che chiamiamo “civile”. Anche leggendo questi poeti, indubbiamente, una parte della passione era dovuta a un riconoscermi nei loro valori, e questi, pur non essendo “civili”, ben difficilmente avrebbero potuto essere definiti “in-civili” o “a-civili”.

Aggiungo un’altra osservazione: sui temi civili si discute, e la discussione fa parte del loro senso e del loro valore. La poesia, in quanto tale, non è fatta per essere discussa, e non ha maggior valore come poesia se apre un maggiore dibattito. Alla critica spetta piuttosto questo ruolo; e solo in un contesto culturale in cui la critica ha più valore dei testi di cui parla, si può pensare che la poesia (o persino il romanzo) abbia più valore se contribuisce al dibattito.

Io credo piuttosto che la poesia agisca a monte dei dibattiti, contribuendo al formarsi di un senso profondo e comune, una sorta di stimmung, cioè di accordatura collettiva, che costituisce la base stessa su cui i dibattiti possono poi crescere. Una poesia mi piace o non mi piace, mi ci ritrovo e mi ci posso mettere in sintonia, oppure non mi piace e non trovo sintonia. Se ne discuto i temi, se non sono “d’accordo”, non la sto più trattando come poesia, ma come un semplice discorso, una proposta nel dibattito; il che naturalmente non è vietato, perché un testo poetico contiene magari anche quello; però se riduco la poesia a quello sto trattando lo specifico poetico come una semplice confezione, una luccicante cartina per trasmettere meglio il cioccolatino della verità contenuto al suo interno. E la poesia non è questo.

La poesia è piuttosto un tramite nei confronti di istanze profonde, quelle che fanno fatica o proprio non possono essere veicolate dal discorso normale, per quanto raffinato e acuto questo possa essere. La poesia ha a che fare con l’inconscio, gli dei, il mito, la natura, il desiderio, il dolore (cose grandi ma anche cose piccolissime), e tutto quello che ci prende come un groppo e le parole non bastano, e ha bisogno di trovare un altro modo per uscire. In questo senso non è in sé né personale né civile, eppure, quando funziona, quando ci colpisce, ci colpisce tanto nel personale quanto nel civile.

Forse è per questo, quindi, che mi trovo a leggere più volentieri poesie scritte da donne, e mi trovo a leggere più volentieri proprio quella scrittura femminile che viene tipicamente accusata di essere troppo lontana dal sociale, troppo poco “civile”. Rileggete i testi che ho allegato: a dispetto della superficie, a dispetto dell’”io” dichiarato nella lettera del testo, non sono poesie dove si parla di sé. Le trovo riuscite perché (in diversa maniera nelle due autrici) non mi danno l’impressione di parlare di loro stesse, delle autrici, bensì di qualcosa che si trova in loro così come si trova in me, e forse in tutti, o almeno in tanti.

In più, questa sentita consapevolezza condivisa si trova qui associata a esperienze quotidiane nelle quali ugualmente mi posso riconoscere, e di conseguenza un domani magari anche personalmente (senza più l’aiuto di questi testi) rivederle, riconoscerle, come vie d’accesso all’indicibile, a quel fondo inevitabilmente oscuro che condividiamo tutti, e che a tutti noi dà forma.

Tutta la buona poesia, io credo, è implicitamente poesia civile, perché ci fa sentire parte di un sentire comune e condiviso. Il suo ruolo si trova a monte dei dibattiti e di qualsiasi propaganda, anche quella di cui condividiamo i temi. La poesia non è pubblicità del bene; può essere grande poesia anche senza propagandare alcun bene, senza condannare alcun male. Il bene, semmai, lo fa; anche senza dirlo.

P.S. Avevo già in parte scritto queste righe quando Francesca Matteoni, su Nazione Indiana, ha pubblicato alcune poesie di Patrizia Dughero, tra le quali una di quelle scelte anche da me. La coincidenza non è casuale. È che gli incontri pubblici servono. Grazie quindi a coloro che li organizzano, nella fattispecie Guido Monti da un lato e Sergio Rotino dall’altro.

Guido Crepax, Emmanuelle, 1978 Lo confesso: ho sempre considerato Crepax un disegnatore da moda e pubblicità, troppo milanese (in questo senso) per essere davvero bravo a lavorare a fumetti. Poi, certo, era un ottimo narratore, e, soprattutto, le sue invenzioni di taglio delle inquadrature e delle vignette, e le sue invenzioni di montaggio, sono state davvero importanti. Nel complesso, quindi, mi piaceva, e a volte anche moltissimo – almeno sino a quando non ha incominciato a imitare se stesso, e a buttarla tutta sull’estetismo e sull’eros; e lì io l’ho lasciato perdere.

Ingrandendo questa comunque bella immagine si vede abbastanza bene quello che Crepax sapeva e non sapeva fare. Di certo, non aveva una mano sicura; non ci sono infatti linee lunghe, qui, e tutto è ottenuto attraverso un intreccio, una tessitura di linee brevi e un po’ incerte. Persino quella che qui appare come una bella modulazione della linea che definisce le spalle dell’elegante signora, a guardarla da vicina si rivela una linea composita, fatta di linee brevi intrecciate.

Quali che fossero i suoi limiti come disegnatore, Crepax li conosceva comunque bene, e sapeva altrettanto bene giocarci. A linee incerte corrispondevano vicende di incertezza; e dove la linea non era ottimale per definire i corpi femminili, Crepax era straordinario a giocare di situazioni psicologiche, inquadrature e giochi d’insieme.

Non è però sempre stato così. La linea delle prime storie di Neutron è molto più pulita, netta, definitoria, anche se, forse, povera di capacità di diversificarsi. Le singole vignette di quegli anni sono forse più belle, più incisive, di quelle successive – ma è come se la tavolozza di Crepax vi fosse troppo limitata. Volendo espandere le proprie capacità narrative, e non essendo sorretto dalla qualità del tratto grafico, Crepax ha quindi, da un certo momento in poi, puntato su altro – facendo una scelta vincente, in fin dei conti. Il tratto si è impoverito e un po’ standardizzato, ma l’invenzione visiva è comunque cresciuta, insieme con il virtuosismo narrativo.

Per quanto importante sia la linea, evidentemente c’è, nel fumetto, molto altro su cui giocare.

11 Giugno 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  Il senso della distanza Vicino, lontano. Dalla posizione da cui ho preso questa foto, il piccolo mito laggiù in fondo è ulteriormente separato dal velo dei rami. C’è il sole, è una bella giornata, ma lo stato dei rami rivela che siamo d’inverno, e c’è pure una leggera foschia nell’aria.

Quella roba della città ideale sta di casa proprio qui, e il piccolo mito laggiù in fondo ne è certamente parte. Di notte, viene illuminato, e sembra una bolla sospesa per aria, in mezzo al nero.