15 Aprile 2018 | Tags: Dino Battaglia, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Dino Battaglia, “Due amici”, 1976

“Due amici” è il racconto con cui, nel numero di agosto del 1976 di Linus, Dino Battaglia inaugura la serie che poi confluirà nel volume Maupassant. Si tratta di una decina di versioni a fumetti di racconti, per l’appunto, di Guy de Maupassant, scritti e ambientati nella Francia di fine Ottocento. “Due amici” ha inizio nella Parigi dei primi mesi del 1871, durante l’assedio prussiano; non è rimasto quasi nulla da mangiare; due amici si incontrano, e, grazie anche a qualche bicchierino di troppo, decidono di andare a pescare, nonostante la situazione, nel loro posto tradizionale, nella zona occupata dai prussiani. Ottengono il salvacondotto grazie a un’amicizia altolocata, e vanno. Dopo qualche ora di pesca, vengono sorpresi da una pattuglia prussiana. L’ufficiale cerca di estorcere loro la parola d’ordine per rientrare oltre le linee francesi, ma entrambi rifiutano di parlare, nonostante la minaccia di morte. Dopo averli fatti fucilare, l’ufficiale prussiano si fa cucinare il pesce da loro pescato.

Tutto il racconto di Maupassant è giocato sulla contraddizione struggente tra la bellezza della natura e l’orrore della guerra, un orrore sempre presente, anche se dapprima come uno semplice sfondo inquietante, e poi, di colpo, come un destino tragico. Battaglia enfatizza questa opposizione, mettendo in mostra una natura rigogliosa e fiorita, del tutto dimenticandosi di aver iniziato il racconto, seguendo le parole di Maupassant, con un “In una luminosa mattina di gennaio…”. Ma di questo attacco si dimenticano rapidamente anche i lettori, tanto fluida e genuina per lo sviluppo narrativo appare la costruzione del contesto naturale…

Del resto, guardiamo questa penultima pagina del racconto, che mostra la fucilazione dei due amici, e la loro sbrigativa “sepoltura”. Nella seconda e nella quarta vignetta, la tragedia si consuma tra le piante fiorite, in mezzo a una natura meravigliosa e indifferente, ma non per questo meno coinvolgente. Oppure, guardate nella prima vignetta, in cui il corpo del Signor Morisot sembra quasi prendere radici al contatto col suolo, o comunque mescolarsi con l’erba. O guardate la terza, nella sua inconsueta verticalità, in cui tutto lo spazio in basso descrive sì un riflesso (tranquillo e meraviglioso a sua volta) ma anche, insieme, un’insondabile profondità, come quella della morte.

Ho lavorato più volte su un tema che nell’arte grafica di Dino Battaglia riveste una particolare importanza, quello dell’uso del bianco. Come si vede bene anche in questa pagina, il bianco può assumere qui ruoli diversi, e anche combinarli o mescolarli. Può essere un colore, come – in parte – nel corpo del Signor Morisot, o come nei cieli. Ma può essere anche un’assenza, di colore e di altro, come nello stesso corpo di Morisot, o come nel terreno sotto il cadavere di Sauvage nella seconda vignetta. Infine può essere una distanza, un distacco, una separazione, quale è normalmente lo spazio bianco tra le vignette, ma che qui ha una dimensione variabile e un valore sia narrativo che plastico. In aggiunta, può essere anche il semplice fondo-pagina su cui si stagliano le parole nelle didascalie e nei balloon.

E partiamo da queste ultime parole. Di quattro cartigli presenti sulla pagina, tre sono incorniciati e solo uno è liberamente steso sul fondo pagina, Questo uno, benché chiaramente relativo alla seconda vignetta, ne è più largo, e non si lascia iscrivere in un rettangolo ideale. Questo è tanto più significativo perché, come si vede bene in questa pagina, il lettering di Battaglia è attentamente coerente con lo stile del tratto dei disegni: parole e figure, insomma, appaiono formate della stessa materia. La prima e la quarta vignetta sono in parte senza cornice, ed è la posizione della cornice del cartiglio a definirne i limiti spaziali. La terza vignetta, quella lunga, è invece interamente incorniciata, e include il cartiglio, il quale, a sua volta, entra visivamente nell’alternanza delle aree chiare e scure, contribuendo a costruire una sorta di ritmo, all’interno del quale emerge la nota assai più lunga delle altre del riflesso nell’acqua, secondo la sequenza bianco (il cartiglio), nero (il bosco), bianco (il terreno coi soldati e il riflesso di tutto questo), neeeero (il riflesso del bosco), bianco (il riflesso del cielo). È grazie a questo ritmo alterato che il riflesso del bosco appare così profondo, alludendo a quella profondità da cui vengono i pesci (i doni della natura ai due amici) e a cui stanno per approdare i corpi martoriati.

Ma il cartiglio della seconda vignetta appare libero, e del tutto non inquadrato, né in maniera assoluta come quello della terza, né in maniera relativa come gli altri due. Anche qui c’è un’alterazione ritmica: un elemento libero tra elementi vincolati. Questo elemento libero è accostato alla vignetta che si trova tagliata dalla cornice nella maniera più drastica: mentre nelle altre tre i blocchi dei corpi descrivono la scena interamente, e la descriverebbero allo stesso modo anche se la cornice fosse meno definita, la cornice della seconda vignetta è essenziale per focalizzare solo i dettagli dei corpi caduti, dietro gli steli dei fiori in primo piano. E sono gli steli, qui, che potrebbero fare a meno della cornice, come se fossero loro i protagonisti – ed è in realtà questa l’allusione di Battaglia, fedele interprete dello spirito di Maupassant: la bellezza della natura resta, vince, a dispetto della malvagità dell’uomo e dell’orrore della guerra. E forse quella didascalia lì sopra è libera proprio come sono liberi quei fiori, si allarga sulla pagina, non possiede un confine che la debba definire.

Del resto il bianco come distanza è in Battaglia non solo un prezioso elemento di equilibrio grafico della pagina nel suo insieme, ma anche la materia stessa del flusso narrativo. È ciò che scandisce il ritmo, ora allargandosi, ora restringendosi, ora confondendosi del tutto o in parte con i bianchi interni delle vignette. Il bianco, quando non è un colore, rappresenta comunque un’assenza, che sia l’assenza (momentanea) di racconto (quella tra le vignette, quella che qualifica inesorabilmente il loro ritmo), o che sia l’assenza di definizione descrittiva. A differenza del cielo, che è bianco perché è chiaro, il corpo di Morisot nella prima vignetta è bianco perché egli ha già perso la vita, è già entrato nell’assenza di definizione della morte. Sauvage, sopra di lui, è ancora vivo, benché traballante, e il bianco sta invadendo pure lui. La processione, bianca, della terza vignetta si svolge evidentemente nel silenzio, cioè nell’assenza di definizione sonora; mentre il colore scuro ritorna nella quarta, dove lo splash nell’acqua è forte anche se non viene scritto sulla pagina. Del resto è silenzioso il cielo, ogni volta che appare (anche nel riflesso della terza vignetta), ed è silenziosa la terra sotto i fiori nella seconda, e anche nella quarta, nell’angolo a sinistra – e qui lo sarebbe pure il fiume (come nella terza) se non venisse turbato dai segni grafici che descrivono lo spruzzo.

Il nero, in queste pagine di Battaglia, ha un ruolo minore, ma ha comunque rilievo. Nella prima vignetta, quel terreno nero appena screziato di bianco in cui cade il corpo di Morisot rinvia chiaramente alla morte. Così incorniciato appare già quasi un sepolcro, e la scarsa definizione del margine inferiore della figura bianca, se da un lato può essere vista come dovuta alla presenza dell’erba, dall’altro fa sembra che quella figura stia continuando indefinitamente a precipitare, senza fermarsi – mentre, in alto, il corpo già instabile di Sauvage si prepara al medesimo viaggio. Anche nella terza vignetta, il nero del bosco è il nero del mistero, il nero misterioso della grandiosità della natura – di cui anche la morte fa parte.

Resta solo da domandarsi se qui sia il nero o se sia il bianco a inquietare di più. Comunque rispondiamo, Battaglia ha già vinto abbondantemente la sua gara.

29 Marzo 2018 | Tags: Distonia, poesia, poesie mie | Category: poesia, poesie mie | Così scrive del mio libro Francesca Del Moro su Illustrati di marzo (anche on line, qui):

19 Marzo 2018 | Tags: Distonia, poesia, poesie mie | Category: poesia, poesie mie |

Distonia è uscito, edizioni Kurumuny, collana Rosada. Sono contento ed emozionato.

A Bologna potete trovarlo alla libreria Trame, via Goito 3/c; altrove nelle librerie del circuito Rosada, elencate qui, tra cui le librerie Coop (anche a Bologna). Potete acquistarlo pure sulla pagina dedicata del sito dell’editore Kurumuny. Tra qualche giorno sarà anche su Amazon.

15 Febbraio 2018 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

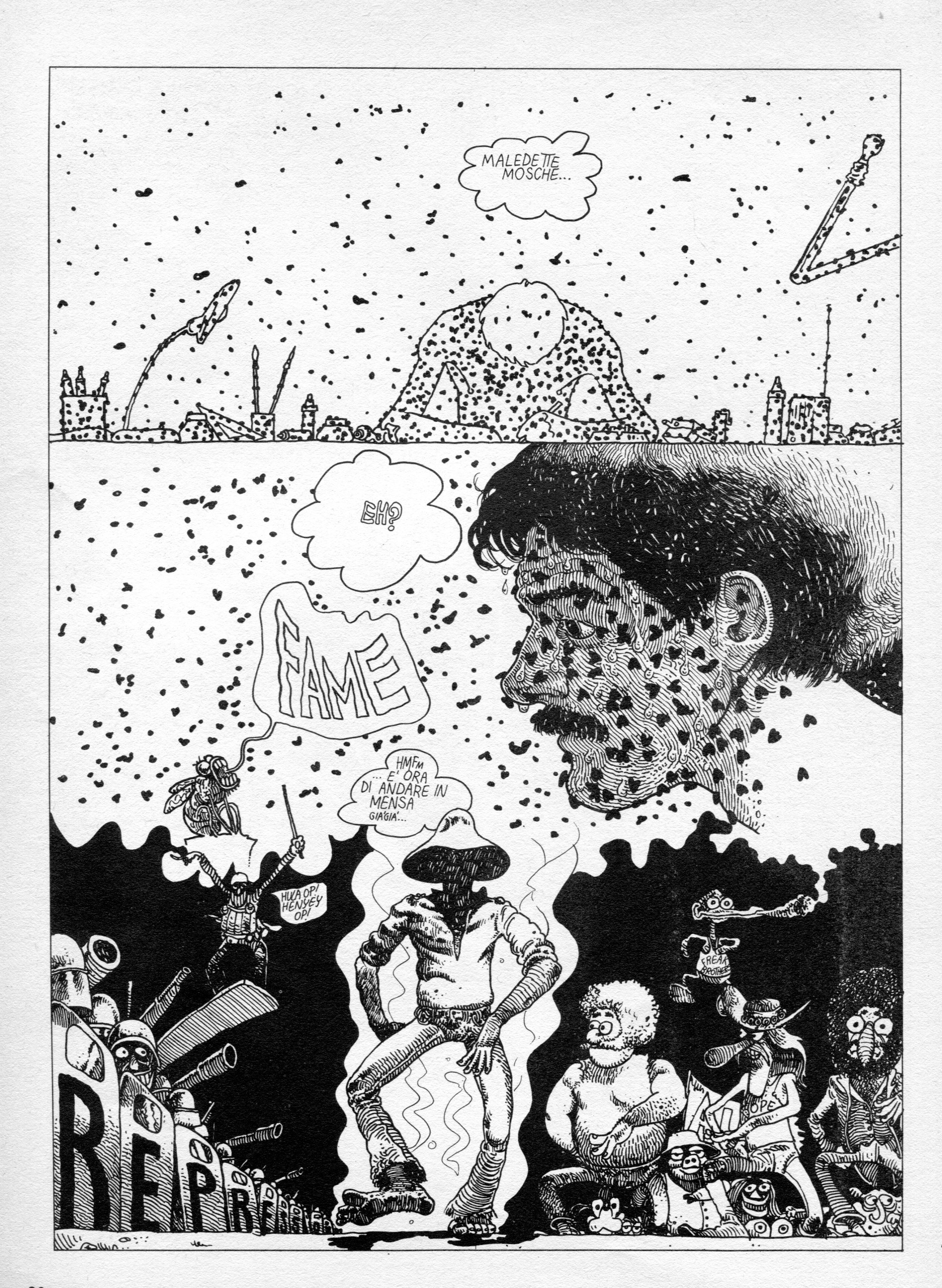

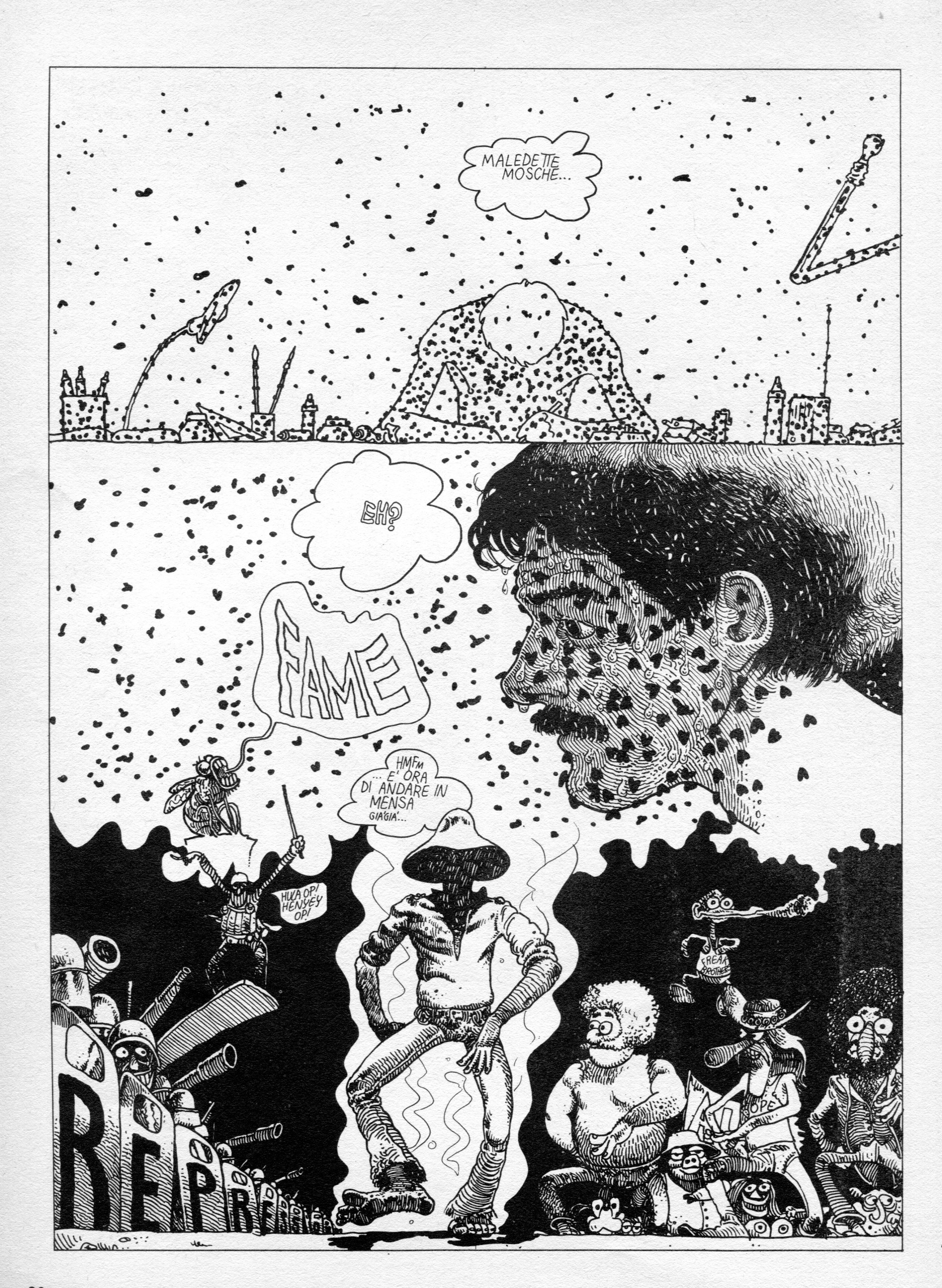

Andrea Pazienza, tavola da “Le straordinarie avventure di Pentothal”, novembre 1977

Andrea Pazienza, tavola da “Le straordinarie avventure di Pentothal”, novembre 1977 Avrebbe da poco compiuto sessant’anni, Andrea Pazienza, nato il 23 maggio del ’56 e – diciamo così – sperperatosi il 16 giugno 1988. Mi perdonerete la provocazione, ma la capacità grafica e narrativa di APaz era un vero patrimonio dell’umanità, e non solamente sua. Purtroppo non si può rinchiudere in un museo un artista trentaduenne, il quale, tutto sommato, resta comunque un uomo, e ha i suoi diritti, ahinoi! Né probabilmente sarebbe davvero servito. Ma lasciatemi lamentare: in verità non gliel’ho mai perdonata.

Le due tavole da Le straordinarie avventure di Pentothal che guardiamo questo mese sono state pubblicate per la prima volta sul numero di novembre 1977 di Alter Alter, e sono state disegnate quindi – considerando i tempi editoriali – non più tardi di agosto del medesimo anno. Pazienza aveva ventun’anni, aveva già pubblicato su Alter due episodi del medesimo Pentothal, qualche sturiellet su una rivista autoprodotta e autodistribuita (con Scozzari, Tamburini e Mattioli), Cannibale, e distribuito delle vignette sulle barricate del marzo bolognese, che sarebbero in seguito state riunite sotto il titolo Il Kossiga furioso. Certo, c’era alle spalle una carriera artistica liceale brillante a Pescara, ma non conta gran che: di geni scolastici che poi non combinano nulla di rilevante nella vita son piene le fosse, proprio come del senno di poi.

E, viste col senno di poi, magari quelle sturiellet (Perché Pippo sembra uno sballato, per esempio) sono prodotti più maturi e compiuti – magari anche solo perché, non dovendosi esporre di fronte al grande Oreste del Buono, e alla intellighenzia tutta dei lettori di Alter, Pazienza si lasciava già più andare alla propria fantastica spontaneità inventiva. Tuttavia, anche nelle incertezze del disegno che, qua e là, Pentothal ancora lascia intravedere, è evidente che l’autore si sta impegnando a costruire qualcosa di nuovo e sorprendente, straordinario quanto sono straordinarie le avventure del suo personaggio (che è poi, come spesso gli capita, lui stesso).

In queste due tavole Pazienza paga una serie di debiti, in maniera più o meno esplicita: c’è l’underground americano, prima di tutto. I Freak Brothers di Gilbert Shelton accompagnano Pentothal, il quale ne assume il tipico andamento di camminata, ed essi lo seguono idealmente, a conferma di appartenere al medesimo mondo, dove the dope della maglietta del fratello di mezzo è chiaramente un valore cruciale – e il rapporto problematico con le forze dell’ordine ne è un altro. Dietro di loro il cannone fumante che invita a ripensare come visione tutta la scena immediatamente precedente (in un complessivo stato di allucinazione, che caratterizza tutte le pagine di Pentothal, dove quello di realtà è un concetto assai incerto) spunta dalla bocca di un deforme Paperino, mentre la faccia di Pippo (già eroe di APaz, in quegli stessi mesi, su un altro palcoscenico) è facilmente riconoscibile tra le gambe di Fat Freddy: insomma, ecco l’universo Disney. In altre due figurine del gruppo è chiaramente citato Altan, il cui Colombo! stava uscendo su Linus in quegli stessi mesi. Inoltre, se si conosce quello che Linus e Alter avevano pubblicato in quel periodo, non è difficile riconoscere nel rapporto tra i bianchi e il nero di questa stessa tavola l’ascendenza dell’Osso Morto di un altro maestro dell’underground, Vaughn Bodé (uscito su Linus da giugno ad agosto del ’76).

Moebius viene citato in maniera più esplicita in altre tavole, ma anche qui ne possiamo ritrovare elementi del tratteggio, e il deserto della seconda tavola ha molto di suo. No so se Pazienza potesse conoscere il lavoro di Gianni De Luca, la circolazione del cui Shakespeare era limitata in quegli anni al pubblico cattolico del Giornalino – ma forse la vicinanza di Mattioli, che già vi pubblicava Pinky, potrebbe avergli permesso di superare l’ostacolo (non piccolo, in quell’ambiente e in quegli anni). Del resto, anche senza scomodare De Luca, questa composizione globale delle tavole, senza suddivisione in vignette, veniva già sperimentata nei primi Settanta da Sergio Toppi, che pubblicava su Linus, e quindi gli era sicuramente noto.

Detto questo, pagati questi debiti (e chissà quanto altri, in verità, perché Pentothal rigurgita di citazioni, non sempre del tutto coglibili), quello che rimane di squisitamente pazienziano è sicuramente moltissimo. Per esempio, anche se questa composizione grafica, quasi da illustrazione, della tavola, gli arriva da Toppi, o anche da Druillet o da Gal, e in generale dagli Umanoidi francesi, tutti gli altri la usano per creare effetti epici e mitici. Qui l’effetto epico c’è: tuttavia, messo a confronto con il registro decisamente basso dei fatti narrati, serve a produrre un complessivo effetto parodistico, quella caricatura dell’epica di cui Pazienza è stato in tutto il suo percorso un assoluto maestro, sino a Pompeo, e oltre.

Si noti che nonostante ne faccia una caricatura, Pazienza non sta affatto negando che Pentothal sia un’epica: lo è anzi fino in fondo, e il titolo, con le sue Straordinarie avventure, sta a confermarlo. È però l’epica della vita quotidiana dello studente, l’epica dell’allucinazione, del sogno, dello sballo come apertura dell’area della coscienza; qualcosa che per essere riconosciuta come tale da una generazione che non sopporta la retorica dei propri padri deve rivestirsi di divertita autocritica. Una risata vi seppellirà, diceva uno slogan molto usato in quegli anni. Proprio perché Pazienza ha capito che la sua generazione non avrebbe sopportato nessuna celebrazione, ha potuto esserne il cantore, prendendo in giro prima di tutto se stesso e il suo mondo, ma al tempo stesso facendolo grandioso.

Si guardi la camminata verso la mensa della seconda tavola, e la fila di lunghezza incalcolabile che essa mette in scena. La soluzione prospettica trovata per mettere in scena tutto in una sola immagine è davvero straordinaria: quell’occhio di pesce dall’alto che riduce la figura centrale a una sorta di granchio, pur permettendo l’immediata riconoscibilità del percorso, e il successivo perdersi della fila in una lontananza incalcolabile, per poi ritornare verso di noi, a presentarci da vicino la sua massa di disgraziati, ulteriormente abbrutiti dall’attesa e dal caldo (il che fornisce forti indizi sul momento in cui Pazienza la possa aver disegnata, visto quanto la sua creatività è sempre stata legata alle occasioni dell’attualità, pubblica o privata che fosse). Ci importa poco che le ombre siano di fatto invertite (stanno una volta davanti e una dietro alla figura che le proietta) perché sono comunque elementi che concorrono alla riconoscibilità delle figurine e della situazione: la prima è dinamica e segue il personaggio alla sua prima comparsa. Nella seconda comparsa (quella vista esattamente da sopra) non c’è ombra. Rispetto alla terza comparsa, in cui Pentothal si è fermato alla vista della coda, l’ombra funge da anticipazione, trovandosi sul percorso inevitabile dell’occhio (e del racconto), ed è diritta rispetto al verso di lettura, mentre la figurina che la proietta è rovesciata.

Rovesciato è pure il balloon, con la scritta “Immensa questa fila inmensa”. E si noti che nel lettering lo spazio tra la n e la m di “in mensa” non c’è, per cui “inmensa” finisce per diventare un rafforzativo di “immensa”, un trucco favorito dalla difficoltà di lettura del testo a rovescio. Infine la staticità della figurina rovesciata che guarda l’immensa fila in mensa arriva dopo tutto quel camminare ritmato: prima Pentothal insieme con i Freak Brothers e Paperino, poi altre due volte lui da solo, accompagnato dalla citazione del titolo/testo di una nota canzone (Just Like e Woman) che ne evoca efficacemente la scansione ritmica. Un bel contrasto! Una fantastica caricatura della delusione.

Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere. Qualche giorno fa, cercando in libreria tutt’altro, mi imbatto in un libro scritto da un amico su un tema dall’aria succulenta: Giordano Montecchi, Frank Zappa. Rock come prassi compositiva (Roma, Arcana, 2014). Montecchi è autore, tra l’altro, di una storia della musica prevista a suo tempo in due volumi, ma di cui ne è uscito uno solo, e sono molti anni che siamo tutti in attesa del secondo. D’altra parte, se si legge quel bellissimo primo volume, si capisce bene anche la difficoltà di dargli un seguito, vista l’impostazione scelta: la storia della musica scritta da Montecchi non è, infatti, a differenza di tutte le altre, solo una storia della musica colta, ma cerca di affrontare la musica globalmente, a tutti i livelli. Questo non è un grosso problema sino a un certo punto, perché o la distinzione non esiste, oppure della musica extracolta non è rimasta traccia. Ma quando si arriva sufficientemente vicini a noi il problema inizia a farsi sentire, ed è molto affascinante – ricordo – leggere i capitoli sul consumo (decisamente popular) degli Strauss a Vienna. Il primo volume si ferma con il XIX secolo, ovvero sulla soglia dell’esplosione di forme musicali non ascrivibili alla tradizione colta occidentale (quali ancora, tutto sommato, gli Strauss erano). Del jazz, del rock, del pop… esistono altrettante storie, cui corrispondono altrettanti specialismi, ciascuno solidamente fondato (evidentemente) sul mettere al centro del mondo il proprio campo di attenzione: ma nel momento in cui si volesse tracciare una storia che riguardi tutta la musica occidentale, già il semplice problema (per non parlare di tanti altri) del peso relativo da dare a ciascuna di queste storie specializzate rispetto al tradizionale (per le storie della musica) mainstream colto rischierebbe di affondare la nave in un mare di polemiche e autopolemiche. Non abbiamo ancora finito di sperare che il volume sul Novecento della Storia della musica di Giordano Montecchi venga alla luce, ma capiamo bene perché questo fa così fatica ad accadere.

Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male).

Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi).

Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.

I like to hear it. I write because I am personally amused by what I do, and if other people are amused by it, then it’s fine. If they’re not, then that’s also fine. But I do it for my own amusement. (1994, pag. 38)

Well, I don’t really understand people who think of art as an antidote to entertainment, something that should not give you a pleasurable experience. What’s wrong with that? I mean, the idea of punitive art – that sounds like something from the East Village. (1994, pag. 38)

Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):

Nella prospettiva adorniana il pop è intrinsecamente vile, “basso” non tanto perché sia musicalmente incolto, ma in quanto musica connaturata all’intrattenimento, all’evasione, ossia al divertimento e dunque portatrice di un’attitudine menzognera , congenitamente antitetica a una musica d’arte il cui compito è invece di guardare in faccia e svelare la terribile realtà del mondo attuale o, diversamente, sprofondare in se stessa alla ricerca di una verità interiore che non accetta compromessi di sorta.

La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare.

Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra.

Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare.

È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso.

***

Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore.

Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie.

Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo.

Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere.

La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?

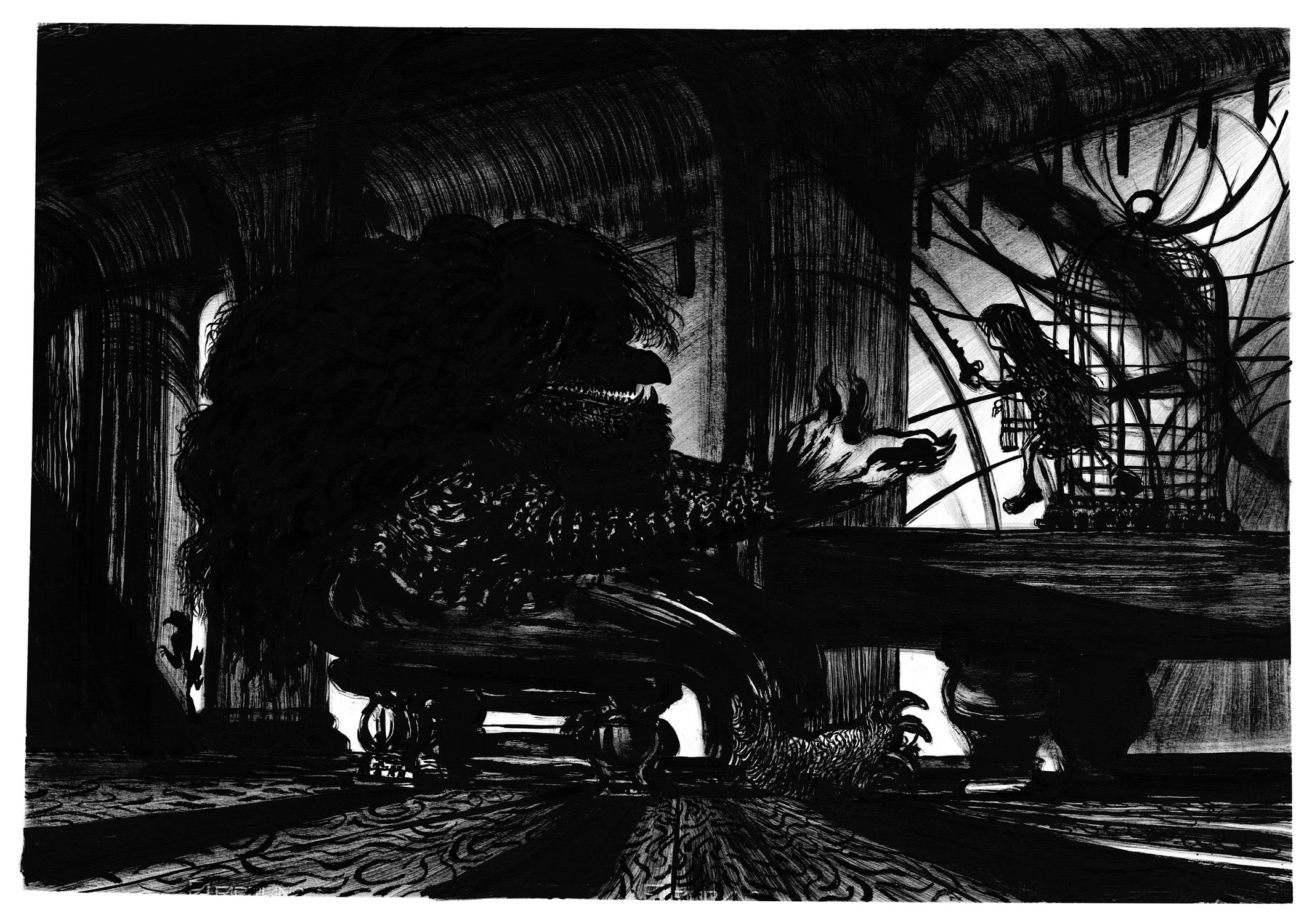

13 Novembre 2017 | Tags: fumetto, Manu Larcenet | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

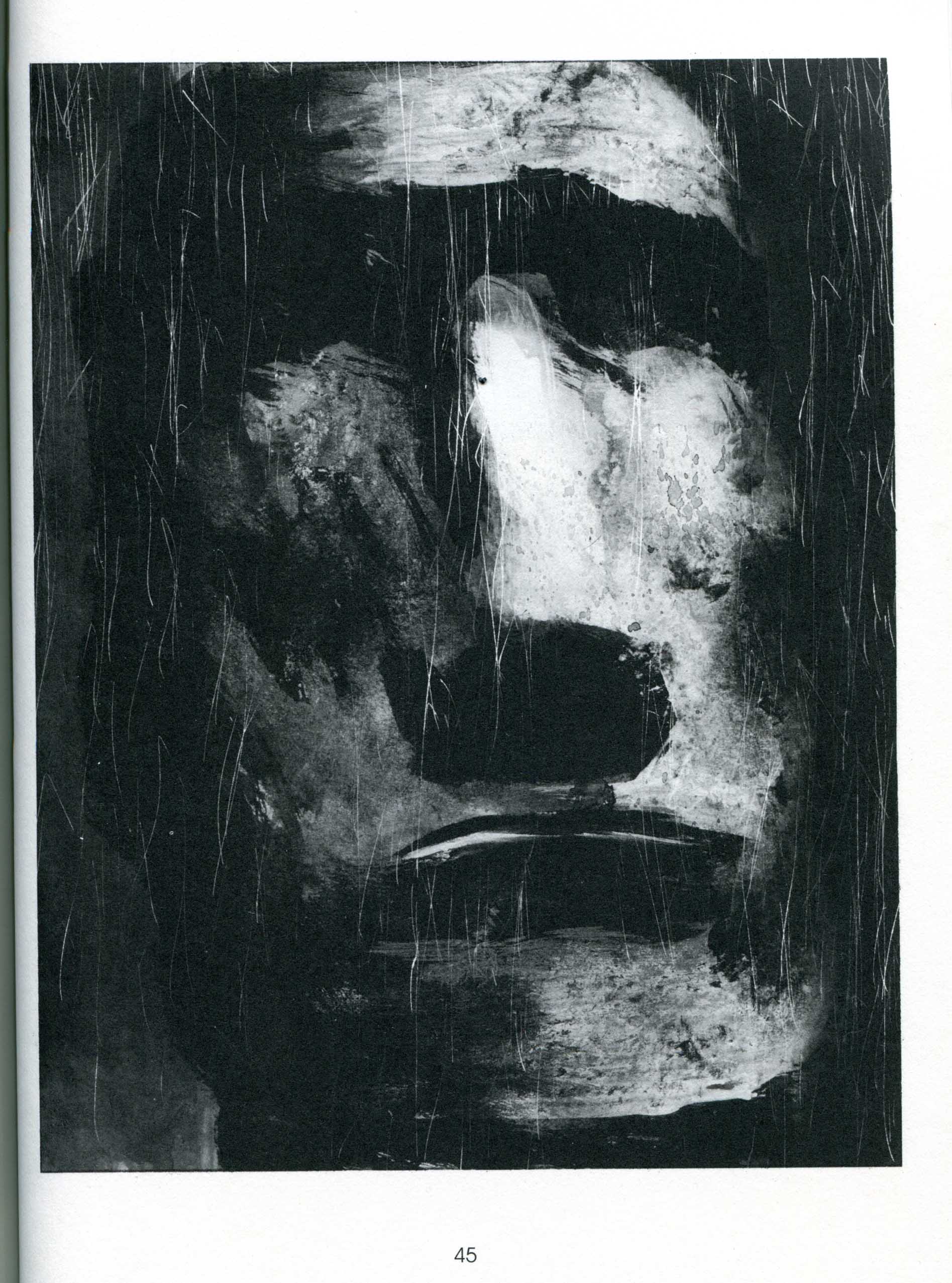

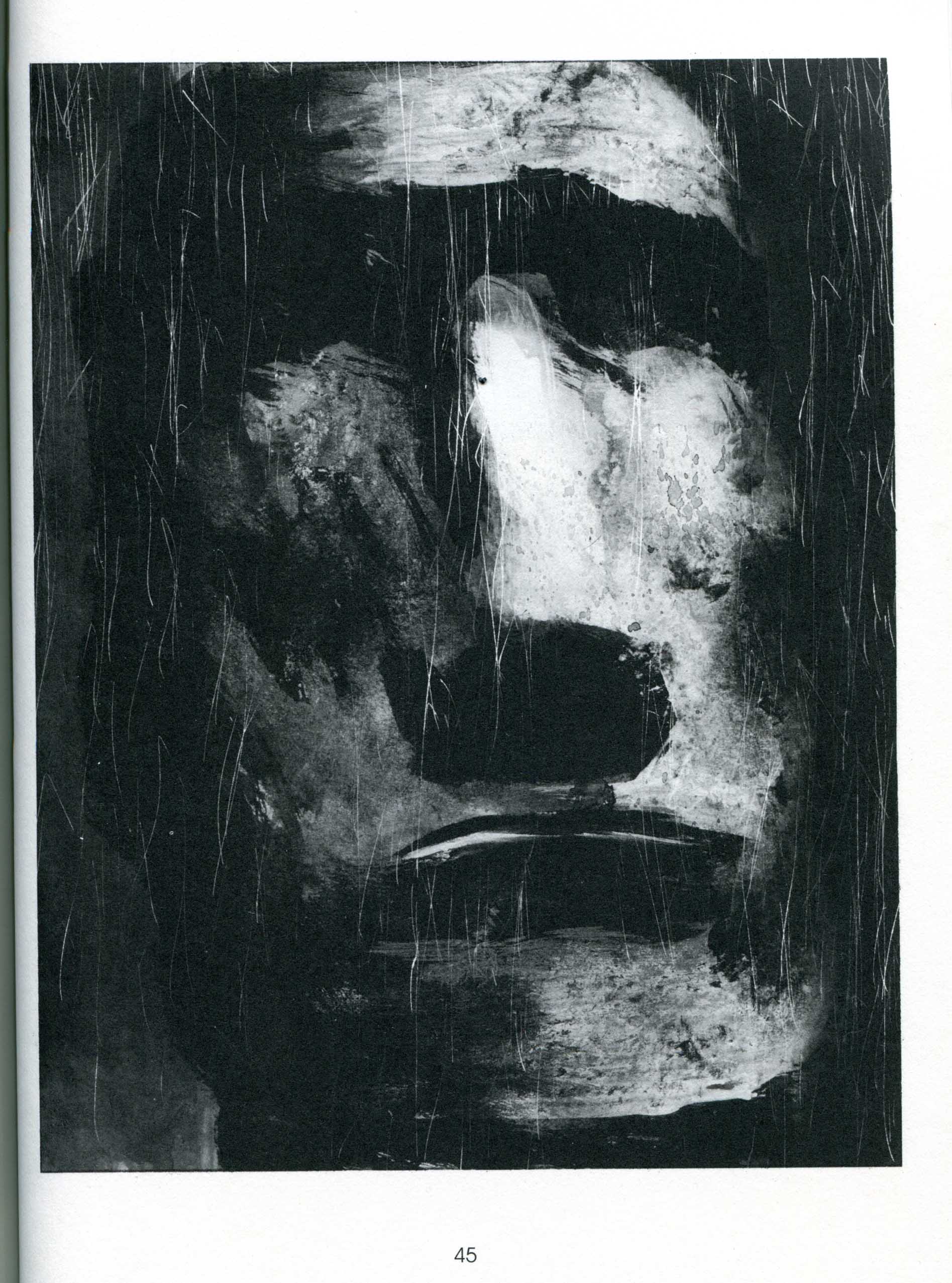

Manu Larcenet, Blast 1, pagina 42  Manu Larcenet, Blast 1, pagina 43  Manu Larcenet, Blast 1, pagina 44  Manu Larcenet, Blast 1, pagina 45 Blast, di Manu Larcenet, è indubbiamente uno dei lavori a fumetti più interessanti degli ultimi anni, e non solo in ambito francese. Tra l’altro, nemmeno particolarmente francese appare questo suo modo di raccontare e disegnare; forse vagamente italiano; forse imparentato con un Gipi che ancora non aveva realizzato unastoria, ma che tanto aveva comunque già fatto in una direzione simile. Simile soprattutto nel tratto, continuamente ambiguo tra una linea schizzata di pennino e aree improvvisamente piene di sfumature di grigio (o di colore); ma con qualche analogia anche nell’amore per le situazioni ambigue e inquietanti. Difficile dire se un influsso vi sia (anche se qualche immagine con paesaggi a piena pagina, grandi cieli con il territorio basso basso, fanno sospettare che ci sia davvero), e in fin dei conti poco importa: Gipi e Larcenet sono comunque entrambi tra i migliori autori sulla scena degli ultimi anni.

Ambiguo, anzi ambivalente, è del tutto il protagonista di Blast, Polza: insieme rivoltante e affascinante, e ancora più affascinante perché anche il suo essere rivoltante finisce per acquistare un senso, e un senso che ci prende. Rivoltante perché di una grassezza esagerata e laida, alimentata da merendine e alcool scadente, con una vita da barbone che non si risparmia varie nefandezze – e tutta la storia, come in un incubo alla Simenon, viene da lui raccontata a due ispettori di polizia, senza che si capisca bene quale sia il delitto che egli ha indubbiamente commesso. Affascinante perché questa sozza palla di lardo rivela continuamente una sensibilità, un’attenzione alla vita e un’intelligenza narrativa che non lasciano indifferenti, e coinvolgono emotivamente il lettore – e anche i poveri poliziotti che vorrebbero arrivare al sodo, mentre Polza sembra giocare con loro come il gatto col topo, costringendoli e seguire e vivere con lui tutto il suo interminabile racconto.

Questa stessa ambivalenza caratterizza le quattro pagine che analizziamo questo mese. Polza ha da poco iniziato a raccontare la propria storia ai poliziotti, arrestato perché – pare – ha massacrato una ragazza. Ha un po’ raccontato, sin qui, la propria infanzia, e il rapporto col padre, rapporto poi progressivamente sfilacciatosi e spentosi. Fino a quando, già grasso, enorme e fallito, viene chiamato all’ospedale dove il padre è malato terminale, ormai in coma farmacologico, e da lì, non sopportando la situazione, fugge ubriacandosi sotto la pioggia. Ed è in questa occasione che ha il primo blast.

Il blast è una sorta di esplosione interiore, di esperienza improvvisa e sconvolgente di spaesamento; una specie di allucinazione, che però, come si vede in queste pagine, ti permette uno stato particolare di lucidità, e l’accesso a percezioni altrimenti impossibili. La comparsa del moai, la testa di pietra dell’isola di Pasqua, finisce per esserne l’elemento cruciale, simbolico di un rapporto naturale ed eterno con le cose.

Il racconto visivo è a sua volta sospeso tra l’oggettività esterna di una sequenza cinematografica, della quale riprende la tecnica di inquadratura e montaggio, e una serie di accentuazioni e alterazioni di carattere molto più soggettivo, espresse attraverso il disegno e la variazione di dimensione della vignetta, ovvero del quadro – cioè attraverso gli aspetti più specificamente fumettistici. L’allargamento della terza vignetta della prima pagina sottolinea lo smarrimento, la solitudine, insieme con lo squallore complessivo del luogo. Ma è soprattutto il conato di vomito subito sotto ad avvicinarsi al sentire soggettivo di Polza, attraverso la scomparsa di tutti i dettagli ambientali, mentre il corpo resta disegnato a sole linee di pennino, e l’unica zona dettagliata e colorata è proprio quella della bocca, dove inevitabilmente si concentra l’attenzione di uno che vomita.

Dopo un attimo, una vignetta, di ripresa dell’oggettività, ritorna ad accadere graficamente lo stesso nel momento in cui il blast inizia: non solo l’inquadratura si fa vicinissima, ma anche nella scelta dei tratti tutto ciò che caratterizza il mondo circostante scompare e il disegno focalizza solo il volto. E la cosa continua allo stesso modo, in crescendo, nelle sei vignette successive, nelle quali sempre di più impazza il colore, accesissimo, e tuttavia scarabocchiato come dalle mani di un bambino. Il colore invade la testa e il corpo di Polza, senza essere colore del mondo. Finché, a metà della terza pagina, di colpo ci ritroviamo nella situazione oggettiva: figura intera, col marciapiede e la pioggia, e niente più colore.

Ancora, nelle ultime due vignette della pagina, il quadro torna vicinissimo, e l’ambiente scompare. Polza apre gli occhi, guardando verso l’alto. La grande immagine della pagina successiva sottolinea, con la propria dimensione relativa, l’impatto emotivo della grande figura del moai sul nostro protagonista: è la prima soggettiva vera e propria della sequenza, ma eravamo già preparati alla resa della soggettività.

A questa resa contribuiscono indubbiamente due elementi generali: il racconto in prima persona, insieme appassionato e ironico; e la tonalità generale del disegno, insieme caricaturale ed emozionale. Notiamo che nel momento in cui descrive l’ingresso nel blast, dopo aver detto “Sentivo di pesare cento volte tanto…”, Polza non può esimersi dall’aggiungere “Vi lascio immaginare”, con evidente riferimento al suo peso già in sé non leggero. Ma poi, subito dopo, ci riporta nella relazione appassionata, così appassionata che, quando le cose si fanno ancora più intense, con la comparsa del moai, la voce tace, e nelle pagine successive (che qui non vediamo) non ci sono più parole, ma quasi la presenza di un’esperienza che si può solo vivere, e non raccontare verbalmente.

Ci pensa però il disegno a portare avanti l’ambivalenza. Non solo Polza; in questa storia tutti i personaggi sono rappresentati con tratti grotteschi, nasi eccessivamente lunghi, o troppo larghi, corpi troppo grassi o troppo magri – il padre addirittura con un lungo becco da uccello. Certo non è un grottesco che miri all’umorismo, anche se, ricorrentemente, permette e favorisce uno sguardo ironico o sarcastico sulle cose, parallelo a quello tenuto dalla voce di Polza. È piuttosto un grottesco espressionista, un’enfatizzazione dei tratti particolarmente significativi del mondo, che li mette in luce a scapito di quelli meno rilevanti. Per questo poi i momenti di comunione con la natura che Polza vivrà nelle pagine successive appaiono così felici, felici non solo per lui, ma anche felicemente riusciti: in questa storia di contrasti estremi, e insieme di razionalistico (ma quasi psicotico) distacco, il grottesco permette di tenere insieme tutti gli elementi. E alla fine non saremo in grado di dire se Polza sta raccontando la verità, o il meraviglioso racconto di uno psicotico che si è costruito da solo la realtà a propria misura.

Della poesia fatta a macchina, e anche di Sergio Rotino

di Daniele Barbieri

A home transformed by the lightning

the balanced alcoves smother

this insatiable earth of a planet, Earth.

They attacked it with mechanical horns

because they love you, love, in fire and wind.

You say, what is the time waiting for in its spring?

I tell you it is waiting for your branch that flows,

because you are a sweet-smelling diamond architecture

that does not know why it grows.

È attraverso una segnalazione di Enzo Campi su Facebook che arrivo a questo articolo di Salvatore Luiso, “La poesia che (non) si doveva scrivere”. L’articolo inizia citando una (discreta, anche apprezzabile) poesia in lingua inglese (qui sopra), rivelando poi che non è stata scritta da nessuno, bensì composta da un algoritmo, un’Intelligenza Artificiale insomma, intorno al 2010. Ora cito io dal medesimo articolo (più veloce, onesto, e comodo che riassumere – per vedere il contesto vale il link sopra) che sviluppa il discorso a situazioni ancora più recenti:

Venendo a qualcosa più vicino a noi, Galileo.net ha pubblicato un articolo molto interessante sul lavoro di Jack Hopkins, fondatore della Spherical Defence Labs LLC di Londra ed ex ricercatore presso il laboratorio di Informatica di Cambridge. Hopkins sta sviluppando alcuni algoritmi per “insegnare” ad una rete neurale artificiale a comporre poesie paragonabili a quelle dei poeti umani. Il suo sistema è molto più “professionale”: sono stati caricati nel programma ben 7,56 milioni di parole ricavate da libri di poesie del ventesimo secolo. Questa IA, inoltre, avrebbe una speciale memoria sia a breve che a lungo termine, “esercitandola” alle emozioni. Il risultato è che il nuovo sistema riesce a scrivere poesie in diverse forme ritmiche, adoperando soluzioni formali e strutture retoriche, persino la rima.

L’IA di Hopkins è in grado di scrivere poesie su molte tematiche: proponendogli una poesia sull’estate, il sistema troverà tutti i termini che richiamano la stagione più calda e ci comporrà una lirica. Nel 70% dei casi in cui l’IA ha composto una poesia “sensata”, gli esseri umani non sono stati in grado di distinguere fra queste poesie e quelle composte da autori umani, trovando spesso le prime addirittura più belle, dunque emozionanti.

Ci sono alcune precisazioni da fare. Quando si dice “in cui l’IA ha composto una poesia sensata” si implica che c’è stato qualcuno, presumibilmente umano, che l’ha giudicata sensata. Quindi è stata compiuta una scelta sui risultati della produzione automatica. Di questa scelta ignoriamo i criteri, ma potrebbe anche trattarsi di criteri minimali di coerenza semantica – non di qualità estetica. Il problema sollevato da questa storia non cambia però di molto: comunque, un algoritmo ha generato poesie (non tutte, non sempre – ma quale umano lo fa?) che alcuni lettori hanno apprezzato (e tra questi, in qualche misura, anch’io).

Ora, il problema non è – come sembra credere Luiso, o anche Hopkins – se i computer davvero comprendano o sentano emozioni (o possano essere “esercitati” alle emozioni). Il computer non ha fatto che seguire regole che derivano dalla combinazione frequente di parole frequenti. Se invece di sottoporgli un corpus di poesie, gli avessimo sottoposto un corpus di ricette culinarie, il computer avrebbe prodotto ricette culinarie. Non lo avrebbe fatto, presumibilmente, con altrettanto successo: una ricetta culinaria deve certamente parte del suo successo al modo in cui viene scritta, ma se poi la ricetta, al momento di metterla in pratica, non funziona, la correttezza linguistica si rivela insufficiente, e il criterio dominante rimane un altro.

Una poesia non è però una comunicazione pratica con diretto effetto sul mondo, e la sua valutazione dipende unicamente da come è scritta. In più, proprio per questo, il lavoro che su di lei compie chi la sta leggendo è assai più importante che in qualsiasi altro tipo di comunicazione verbale. Potremmo dire che una poesia è un oggetto di proiezione, una specie di macchia di Rorschach su cui ogni lettore proietta ciò che può proiettare (senza che questo, evidentemente, si traduca in un giudizio sulla sua psiche); e la qualità di un componimento poetico è la qualità delle proiezioni che permette o suscita. Questo meccanismo può funzionare così bene da produrre un attaccamento anche molto forte da parte del lettore (e io stesso, come lettore di certe poesie, non faccio certo eccezione).

Ma questo meccanismo permette anche che, attraverso identificazioni potenzialmente molto diverse tra loro, lettori diversi si trovino accordati sul medesimo andamento, sul medesimo ritmo poetico (che è anche, ma non solo, quello prosodico-rimico: ci sono un sacco di altri ritmi in gioco in un testo poetico!). In questo modo, la situazione di fruizione collettiva prende la forma di una situazione rituale: benché lo facciamo in momenti diversi del tempo (e dello spazio) tutti noi lettori stiamo seguendo lo stesso andamento ritmico, stiamo vivendo un’esperienza accordata – come quella del ballo, o dell’ascolto musicale. Se la poesia prodotta dal computer, per ragioni qualsiasi, produce nei suoi lettori questa esperienza, allora è una poesia che in qualche modo funziona, ed è comunque una poesia di valore: anche se siamo ingannati, si tratta di un inganno positivo, fruttuoso; abbiamo davanti comunque un oggetto interessante.

La questione che questa storia pone non riguarda tanto, a mio parere, la supposta umanità del computer e la sua capacità di provare emozioni (semmai solleverebbe il problema di cosa sia l’umanesimo, ma sarebbe troppa carne al fuoco per questo post). Io la vedo diversamente: se la poesia composta a macchina può essere preferibile, più interessante, di poesie composte da umani veri, perché non domandarci come lavorano gli umani veri?

Cosa vuol dire essere un poeta? (Non faccio questa domanda da fuori: sono anch’io, comunque, un poeta.) Vuol dire cercare di rientrare, da autori, in un universo di testi di cui siamo stati in precedenza, e ancora siamo, lettori. Non c’è altro modo: se la poesia non ci ha affascinato come lettori, non potremo mai sentire il desiderio di riprodurre direttamente quella fascinazione – nemmeno se il nostro corpus di letture fosse quello banalmente scolastico. Se così fosse scriveremmo poesie altrettanto limitate, ma staremmo comunque riproducendo il meccanismo.

Per riconoscere come poesia quello che scriviamo (e se non lo riconosciamo noi certo non possiamo pretendere che lo riconoscano altri) quello che scriviamo dovrà…

Segue qui, su Nazione Indiana.

C’è qualcosa di nuovo in libreria:

DOCUMENTAR UN DOCUMENTO HISTÓRICO.

MODALIDADES DIFERENTES DE COMUNICACIÓN EN LE PHOTOGRAPHE, DE GUIBERT Y LEFÈVRE

Bilbao, 2015

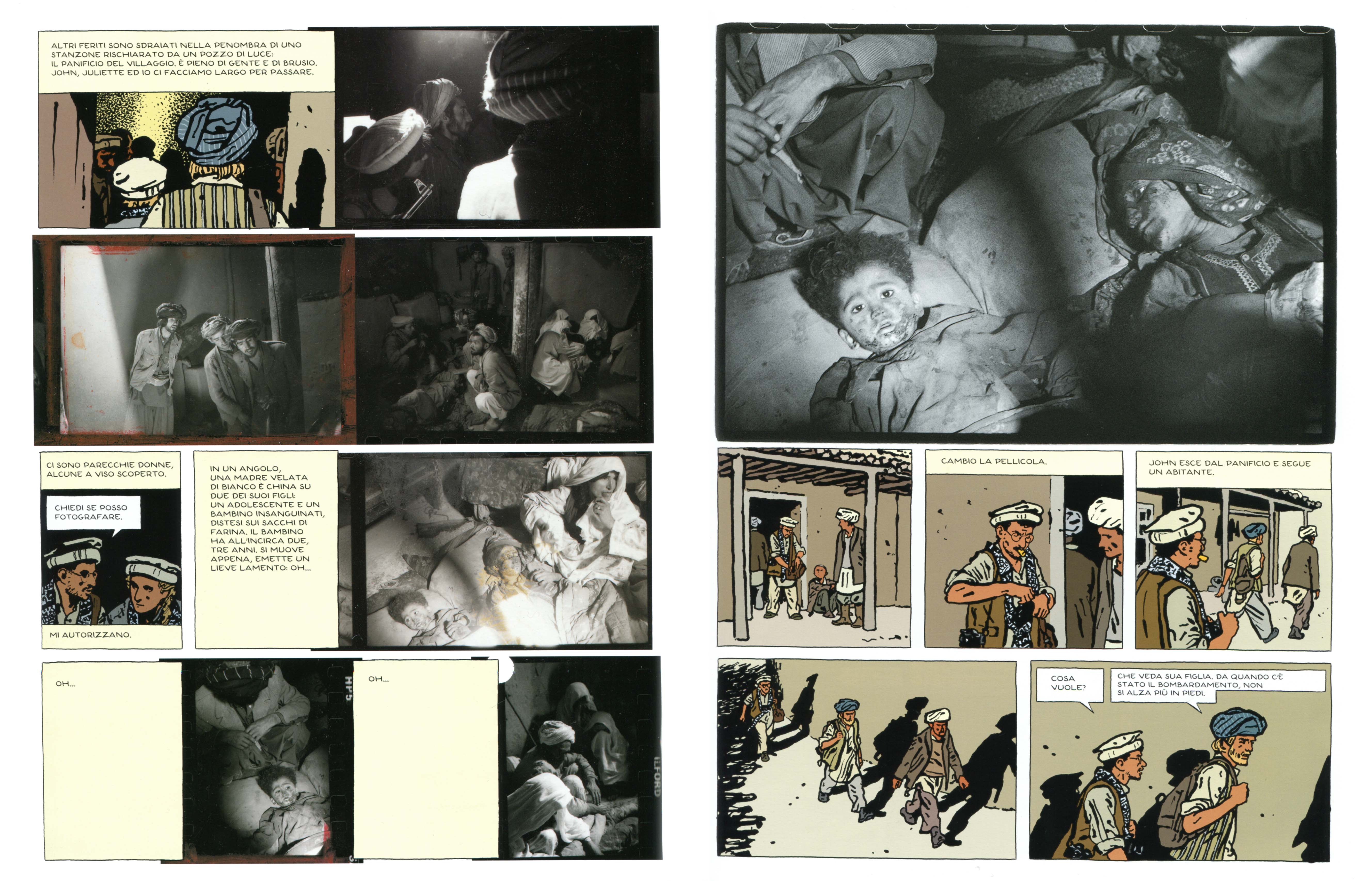

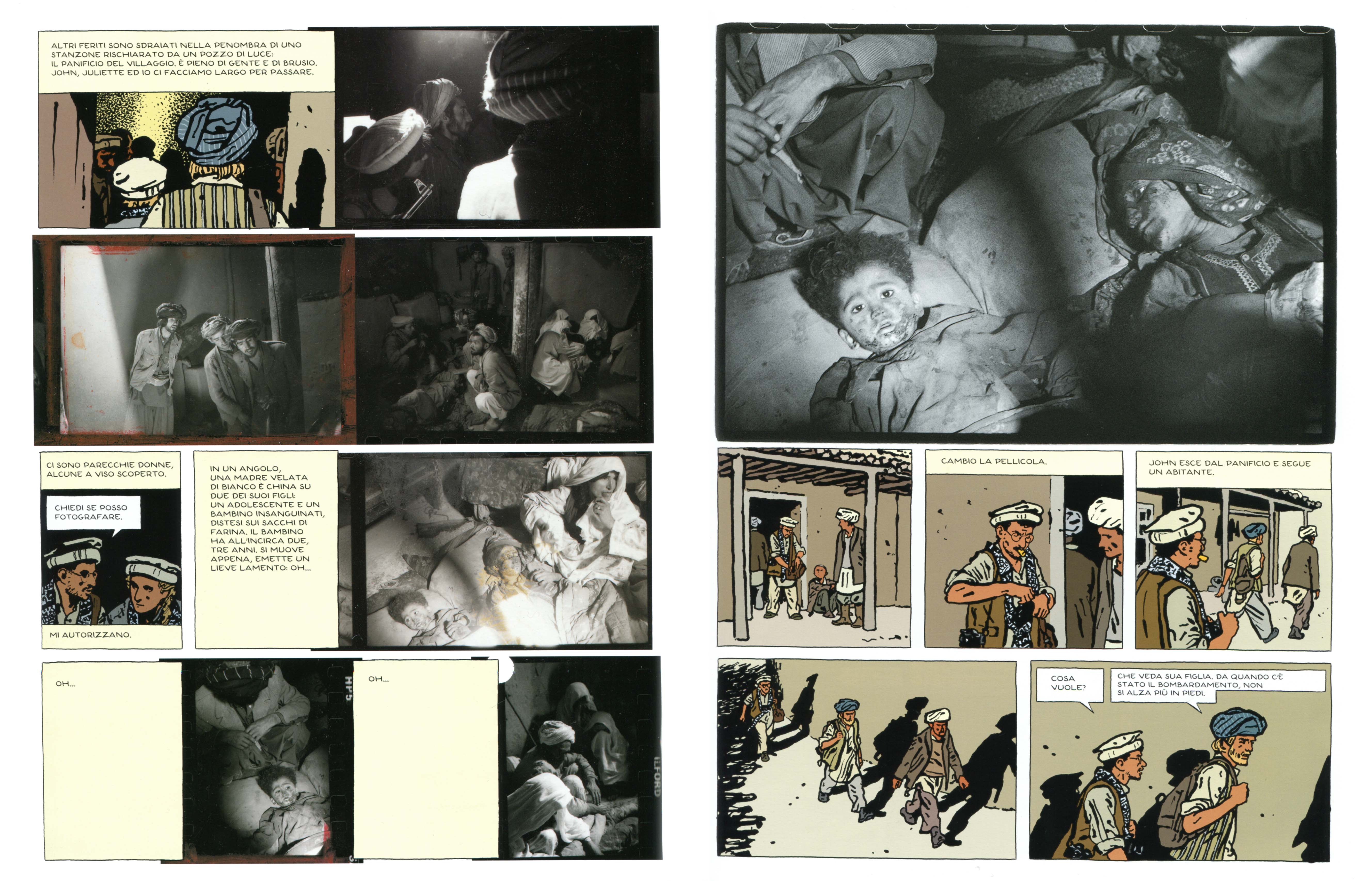

Le photographe, de Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre y Frédéric Lemercier, es una novela gráfica publicada originalmente en tres partes entre 2004 y 2006 por Editorial Dupuis. El libro narra el viaje realizado por el fotógrafo Didier Lefèvre a Afganistán en 1986, como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), durante la guerra de liberación de la dominación soviética. Se trata de un trabajo muy particular, también en los relatos dibujados, no solo por la abundancia de la narración verbal (la voz del narrador), sino también por la intercalación de viñetas dibujadas y fotografías tomadas en el campo por Lefèvre. Guibert es el creador de la obra y el dibujante de las viñetas; Lemercier se ha encargado del diseño gráfico, así como del color del conjunto.

Como se trata de una historia real, con relevancia periodística, Le photographe podría atribuirse al género del periodismo gráfico. Sin embargo, más que sobre las condiciones de Afganistán y el trabajo de MSF (que por cierto están muy bien documentados), la obra se centra en la experiencia humana del protagonista, y en su relación con el entorno y con su propio trabajo. Los tres volúmenes originales cuentan, respectivamente: el viaje (a pie en las montañas, con el grupo MSF), la permanencia y el trabajo diario de MSF, así como el regreso solitario y penoso (otra vez caminando en las montañas).

Antes de iniciar el análisis específico hay que decir unas pocas palabras acerca de dos grandes temas: la diferente modalidad comunicativa de las imágenes dibujadas o pintadas y de las fotográficas; y, en el discurso específico de la novela gráfica, el diferente papel que corresponde a la palabra narrativa (en los cartuchos) y a las viñetas (Barbieri, 2004).

La imagen dibujada, como la pintada, es una imagen producida por la mano, cuya adhesión testimonial a determinada realidad se basa enteramente en la confianza en las intenciones y capacidades del diseñador, sin perjuicio de las convenciones gráficas e iconográficas adoptadas. Debido a su naturaleza de imagen producida, la imagen dibujada constituye en sí misma una síntesis extrema, tanto en la representación de la tercera dimensión, con sus volúmenes y sombras, como en la cantidad de detalles. En el contexto adecuado, todavía puede ser considerado afín a cualquier realidad (y por lo tanto, testimonial) también un dibujo muy estilizado, en el que faltan completamente los detalles del fondo; siempre que, en definitiva, estén presentes y reconocibles los elementos figurativos que distinguen la situación de acuerdo a las características que consideramos relevantes. En este sentido, la variabilidad de un dibujo como fuente documental de alguna situación real irá desde el boceto (o desde la máxima estilización) hacia una precisión de nivel fotográfico -presuponiendo siempre la fiabilidad del dibujante-.

La imagen fotográfica es, por el contrario, una imagen semi-automática, el producto objetivo de la grabación de la luz en la emulsión sensible. Lo que vemos en una foto sin duda se presentó ante el ojo del fotógrafo en algún lugar y tiempo. Por supuesto, se puede trucar una foto, pero, sobre todo, en tiempos del pre-Photoshop, socialmente creemos que estos trucos son suficientemente fáciles de detectar; por lo que podemos atribuir a las fotos incluso significación jurídica: su fidelidad testimonial a una realidad es entonces aceptada por el hecho mismo de ser una foto. Sabemos que hay muchas maneras de hacer igualmente “mentir” a una foto: aunque la realidad representada sea innegable, no hay garantía en la foto de que esa sea la misma que está declarada, o que coincida con la ubicación, el tiempo y las circunstancias que tendría que testimoniar. La historia del fotoperiodismo está repleta de falacias: situaciones reconstruidas ad hoc y presentadas como auténticas.

Por otra parte, este milagro de la objetividad tiene una amplia gama de componentes subjetivos, que se deben a la elección del fotógrafo: para limitarnos al solo reportaje fotográfico (en el estudio todavía se incorporan otros elementos), el momento y la duración del disparo, el encuadre, lentes, filtros, etcétera. Con estos instrumentos, a través de su propia elección, el fotógrafo vuelve el fragmento seleccionado y reproducido de realidad en un discurso subjetivo; lo convierte en su propia visión de esa realidad. Dentro de este discurso subjetivo, el componente objetivo, de testigo, no desaparece; sigue existiendo, aunque reducido por los diversos filtros de la simple visualidad, de la inmovilidad temporal y de la subjetividad de las opciones ópticas y espacio-temporales del autor.

No hay fotos, por lo general, en las historietas. En algunos casos las encontramos integradas en un marco dibujado, tal vez explícitamente retocadas, casi para dar un toque de realismo a la situación. Pero su naturaleza documental ya no sigue siendo, por lo general, nada más que esto; ni, por lo general, el hecho es particularmente relevante.

Curiosamente, el paralelo fotográfico de la novela gráfica estándar, es decir, la fotonovela, nunca llegó a picos de especial calidad; y los pocos casos de fotonovelas interesantes suelen ser satíricos, como los que aparecían en Hara-Kiri Mensuel. Creo que lo que limita las posibilidades de la fotonovela es precisamente la naturaleza documental de la fotografía, su inevitable adherencia a la realidad; donde un buen diseñador puede jugar con la deformación y la elipsis para enfocar la atención del lector, mientras que un buen fotógrafo debe en cambio afectar a la realidad que va a reproducir, sin posibilidad de elipsis. Condenado a mantener fondos y detalles, y condicionado por la naturaleza esquemática de las expresiones de los actores en la escena (no ocultas por el movimiento, que en la película las hace más tolerables), el autor de fotonovelas tendría que derrochar demasiado tiempo y dinero…

Sigue aquí – Continua qui, su Signa. Revista de la Asociaciòn Española de Semiòtica, pag. 729

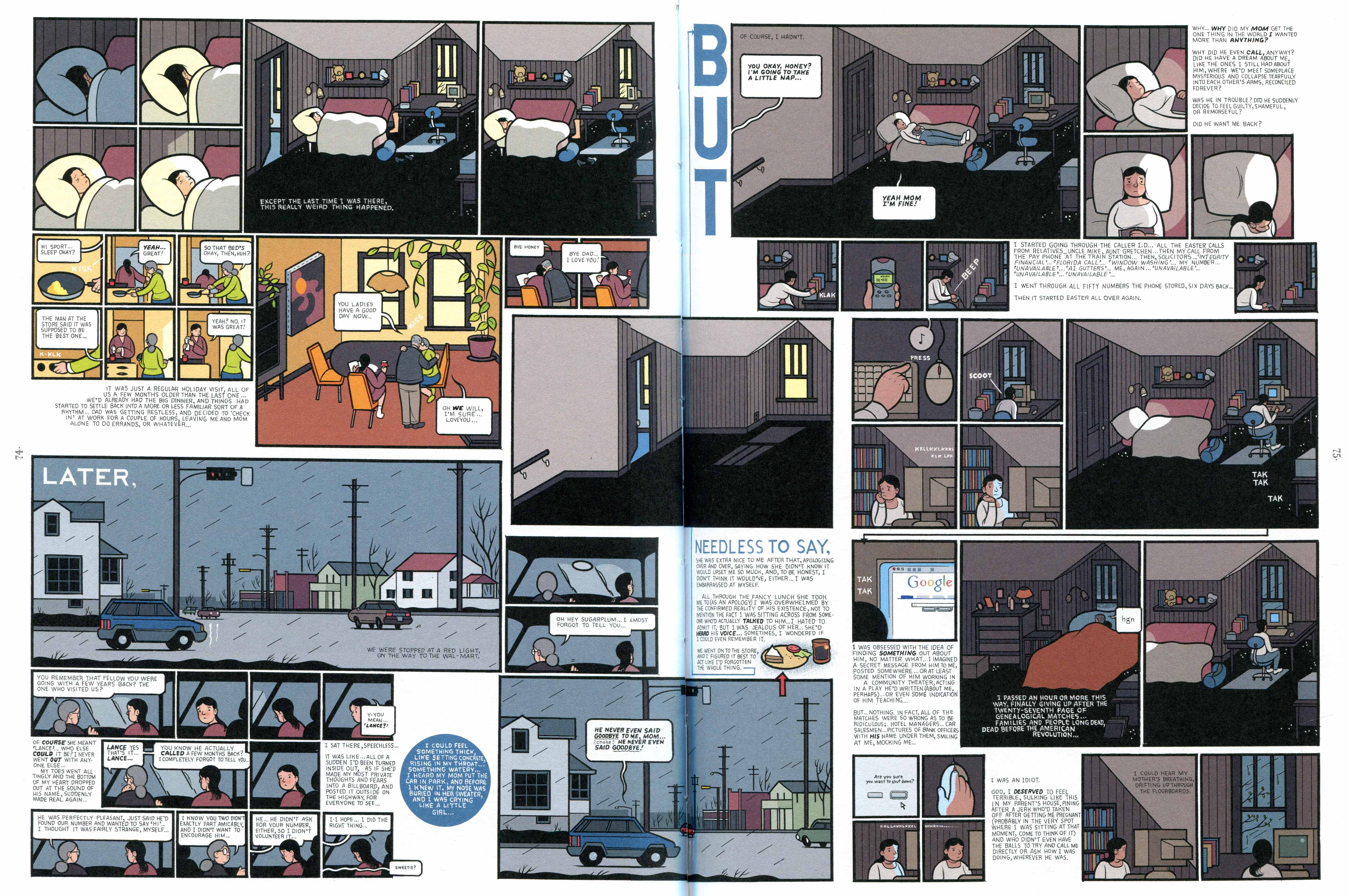

11 Settembre 2017 | Tags: Chris Ware, fumetto | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di tre anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

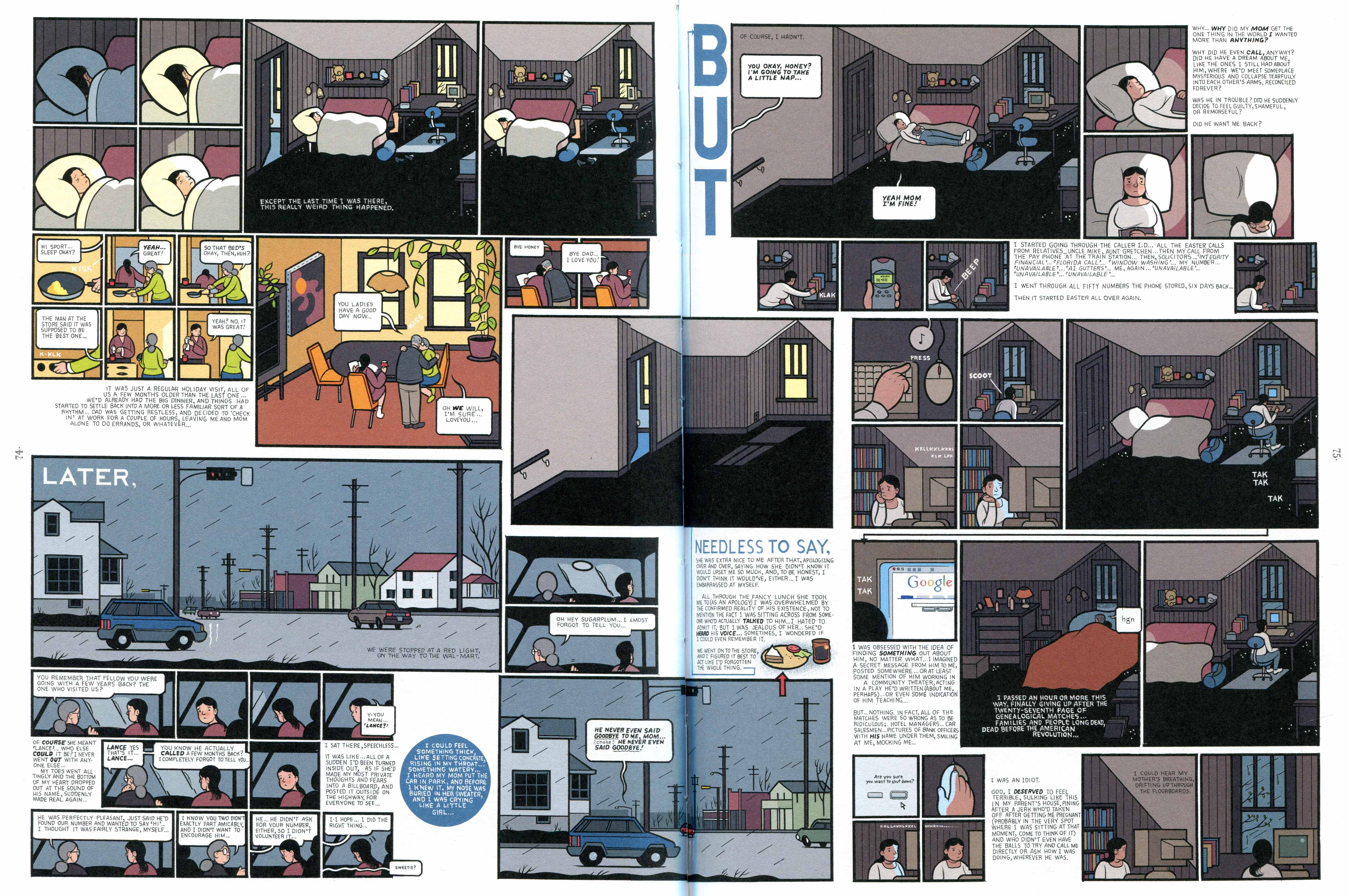

Chris Ware, da Building Stories Dopo averlo così ripetutamente evocato parlando, la volta scorsa, di Paolo Bacilieri, sembra quasi doveroso approdare stavolta a Chris Ware, e lo faccio attraverso questa bella doppia pagina da Building Stories (Pantheon Books 2012, inedito in Italia). Il titolo dell’opera è volutamente ambiguo, volendo infatti dire sia storie di edificio che costruire storie, e tutte e due le interpretazioni sono in questo caso plausibili, visto quanto è importante l’idea di edificio nelle storie che vi sono raccontate, ma visto anche che l’opera si presenta come una raccolta di pezzi, diversi come spessore e formato (dal libro al singolo paginone apribile), che si possono leggere secondo qualsiasi ordine, costruendo una o più storie attorno alla vicenda centrale della ragazza dalla gamba amputata che è sia il soggetto narrante che il principale personaggio.

Questa idea doppiamente architettonica si rispecchia nella struttura delle singole pagine, o doppie pagine, come in questo e in molti altri casi. Qui la protagonista (di cui mai viene detto il nome, perché il punto di vista del racconto verbale è sempre quello suo soggettivo) sta ricordando un episodio accaduto durante una visita a casa dei genitori, che le riporta alla mente una precedente visita, compiuta insieme al fidanzato di allora, il quale pochi mesi dopo la avrebbe lasciata molto sbrigativamente e dolorosamente per lei. La doppia pagina ruota attorno all’immagine centrale della stanza di lei vuota, che si ripete quasi identica dalla doppia pagina precedente (salvo che in quella all’esterno si vede il buio, e qui il sole), ed è organizzata per blocchi narrativi e grafici: le prime sei vignette, dove lei è a letto; le successive nove, insieme con i genitori; la sequenza con la madre in automobile; il raccordo verbale al centro pagina da cui parte una freccia che termina sulla parola BUT (ma); la lunga sequenza che conclude la doppia pagina e l’intero episodio occupando quasi tutta la pagina di destra.

Con una tecnica che in Building Stories Ware usa molto spesso, l’immagine centrale (qui la stanza svuotata) non è direttamente inserita nel racconto, ma è graficamente attraversata da una linea che ne rappresenta il filo. Come dire che da lì in ogni caso si passa, e la metafora dello svuotamento rappresenta direttamente il sentimento dominante della narratrice, mentre mette anche in scena il momento di passaggio tra la camera com’era (nel passato) quando lei ci dormiva da bimba e fino a pochi anni prima, e come è adesso, dopo che la madre dei lei ne ha fatto il proprio studio, sostanzialmente cancellando il passato della figlia.

Questa ambivalenza del valore dell’immagine centrale, che ribadisce più o meno la stessa cosa in diversi modi, si ritrova un po’ in tutta la doppia pagina (e in tutto Building Stories). La sua stessa struttura grafica complessa facilita gli errori del percorso di lettura, e sbagliare qui non è solo permesso bensì quasi favorito, e persino coerente con la modalità generale del racconto, il quale ondeggia continuamente tra momenti storici diversi, presente e passato, permettendoci sì di distinguerli, ma non immediatamente al primo sguardo – e quando arriviamo a cogliere gli indizi che rivelano che il salto temporale c’è stato, abbiamo già percepito gli elementi di continuità che hanno favorito l’errore (e ricordiamo che l’intera opera è fatta di frammenti componibili secondo lo stesso principio).

Insomma, la storia c’è, indubbiamente, ma molto più forte della vicenda che si sviluppa è la costruzione di un mood, di un tono emotivo, che passa dalla protagonista al lettore attraverso lo stratagemma della voce narrante in prima persona. Pure qui, però, la strategia di Ware è tutt’altro che semplice o omogenea: alla voce narrante emotivamente coinvolta in prima persona, che evidentemente ha vissuto (o sta vivendo) i fatti da dentro, corrisponde uno stile grafico geometrico e distaccato, assolutamente gelido e oggettivo, in cui gli angoli retti e a 45 gradi sono assolutamente dominanti, in una schematicità assonometrica che nega persino l’umanesimo della prospettiva in nome di un’apparenza di razionalità totale. Nell’assonometria, infatti, manca il punto di vista individuale che caratterizza la prospettiva propriamente detta (quella centrale rinascimentale, per intenderci): le linee non convergono all’orizzonte, e la visione è quella da occhio di Dio, o da occhio astratto della ragione, spersonalizzato. Questa stessa visione viene però a sua volta messa in discussione: nelle immagini della camera di lei, quella centrale soprattutto, il soffitto obliquo crea altre diagonali, opposte a quelle dell’assonometria, mentre la diagonalità delle scale a sinistra complica ulteriormente il gioco.

Insomma, l’oggettività evocata da questo modo di costruire lo spazio finisce per non essere affatto una rassicurante ricostruzione del mondo, in cui tutti i pezzi trovano razionalisticamente il loro posto, bensì, proprio al contrario, una sorta di labirinto depersonalizzato, in cui le cose hanno un posto soltanto in apparenza, perché quello che manca è un io coerente che le organizzi davvero. L’apparenza di oggettività finisce per presentarsi dunque come la presenza di un vuoto, come il percorrere corridoi che non portano da nessuna parte, a nessuna soluzione.

Questo vuoto esistenziale costruito dall’eccesso di oggettività grafica corrisponde dunque strettamente al vuoto emotivo testimoniato soggettivamente dal racconto verbale. Sembrano fare da tramite tra le due dimensioni quelle poche parole scritte più in grande: LATER, NEEDLESS TO SAY, e soprattutto BUT, nel loro suggerire un sentimento di impotenza, mentre sono composte tipograficamente con il più freddo dei caratteri da stampa. Ecco quindi come Ware costruisce il proprio senso del tragico, combinando due modalità opposte a trasmettere un messaggio simile, ma in questo modo quasi rendendo vana la soggettività mentre si rende universale, quasi oggettiva, la vanità.

La pagina, le storie, appaiono come reticoli di umanità raccontati con grande profondità psicologica, mentre questa medesima vita vissuta e così intensamente resa sembra confrontarsi con un’oggettività che la svuota di senso, la rende inutile. Questo senso di inutilità permette da un lato il distacco del lettore dall’angoscia della protagonista, angoscia che può essere percepita magari come eccessiva, come “quello che a me non potrebbe accadere: io saprei come difendermi”; ma dall’altro pervade il lettore con un’angoscia ancora più tragica, del tipo “che accada o non accada anche a me che cosa cambia?”. Le storie che Ware racconta sono toccanti e profonde e vere, ma è il distacco emotivo che lui riesce a costruirci sopra mentre al tempo stesso ce ne rende partecipi, a evocare una dimensione di suprema inutilità, di vuoto esistenziale, di non affidabilità di tutti i valori in cui ugualmente crediamo – e pure lui sembra crederci, a dispetto di tutto, magari per qualche attimo, perché solo credendoci facciamo emergere un senso nella vita.

1 Settembre 2017 | Tags: Nadia Agustoni, poesia, racconto | Category: poesia |

Nelle spire del racconto, o al di fuori di loro – su Racconto di Nadia Agustoni

di Daniele Barbieri

Avendo lavorato e ragionato, nel corso della mia vita, sostanzialmente da semiologo, di racconto ho sentito parlare, e parlato a mia volta, parecchio. Non ho condiviso la tesi secondo cui qualsiasi testualità possiede, nascosta o palese, una struttura narrativa. Ritengo tuttavia che, anche se ogni tanto se ne può fare a meno, la struttura narrativa sia comunque abbondantemente presente intorno a noi. Di fatto, ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che possa essere descritto come un’azione (cioè un evento intenzionato da qualcuno) siamo anche di fronte a un racconto. Molte poesie sono quindi narrative, anche quando a prima vista non lo sembrerebbero, ma non tutte lo sono – o magari non lo sono nel loro insieme, pur contenendo elementi che, singolarmente, potrebbero essere considerati narrativi.

Il racconto è uno dei (principali) modi in cui diamo senso al mondo. Quando riteniamo di sapere perché e come qualcuno ha fatto qualcosa, e se alla fine ci è riuscito oppure no, il mondo ci appare più chiaro e affrontabile. Leggete Paul Ricoeur (Tempo e racconto) o Algirdas J. Greimas (Del senso e Del senso 2) e avrete un’idea dell’importanza che la forma-racconto ha per il nostro rapporto con il mondo.

È per questo che già Aristotele poteva parlare di catarsi, come esito per lo spettatore di una tragedia. Non importa che la storia abbia un lieto fine: è sufficiente che la fine ci sia, e che la vicenda (il racconto) si presenti come qualcosa che trasmette un senso complessivo, quello di una parabola (sia in senso matematico che biblico) che ci mostra il mondo (o almeno quel suo frammento) come se esso possedesse un disegno, e di quel disegno abbiamo colto le linee.

La differenza tra il mondo reale e il mondo raccontato (magari anche solo raccontato da noi a noi stessi, nel semplice dare senso a quello che vediamo) è dunque una differenza tra qualcosa di immediato ma non (ancora) compreso, e un mondo in qualche modo compreso ma che ha perso l’immediatezza.

Intitolare Racconto una raccolta di testi poetici, come fa Nadia Agustoni, prepara il suo lettore ad aspettarsi che quello che troverà sarà un qualche tipo di percorso, dove, qualsiasi cosa accada, alla fine ci sarà una risoluzione, se pur non necessariamente positiva (le tragedie infatti, Aristotele insegna, non sono meno confortanti delle commedie). E invece, sin dalle prime pagine e poi andando avanti sempre di più, la sensazione che si ricava è quella di una sorta di radiosa immobilità…

Prosegue qui, su Nazione Indiana

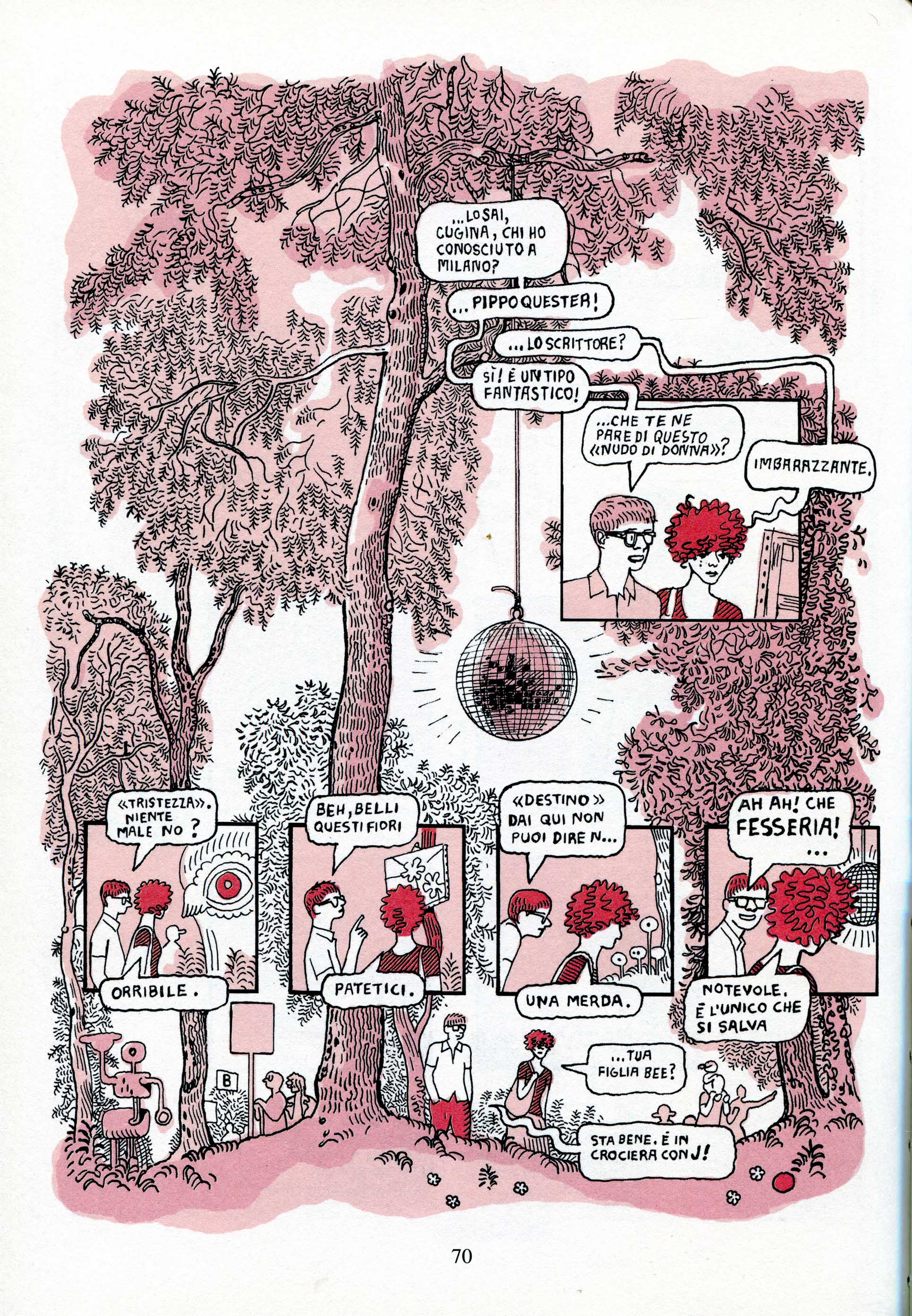

5 Luglio 2017 | Tags: fumetto, Paolo Bacilieri | Category: fumetto | Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

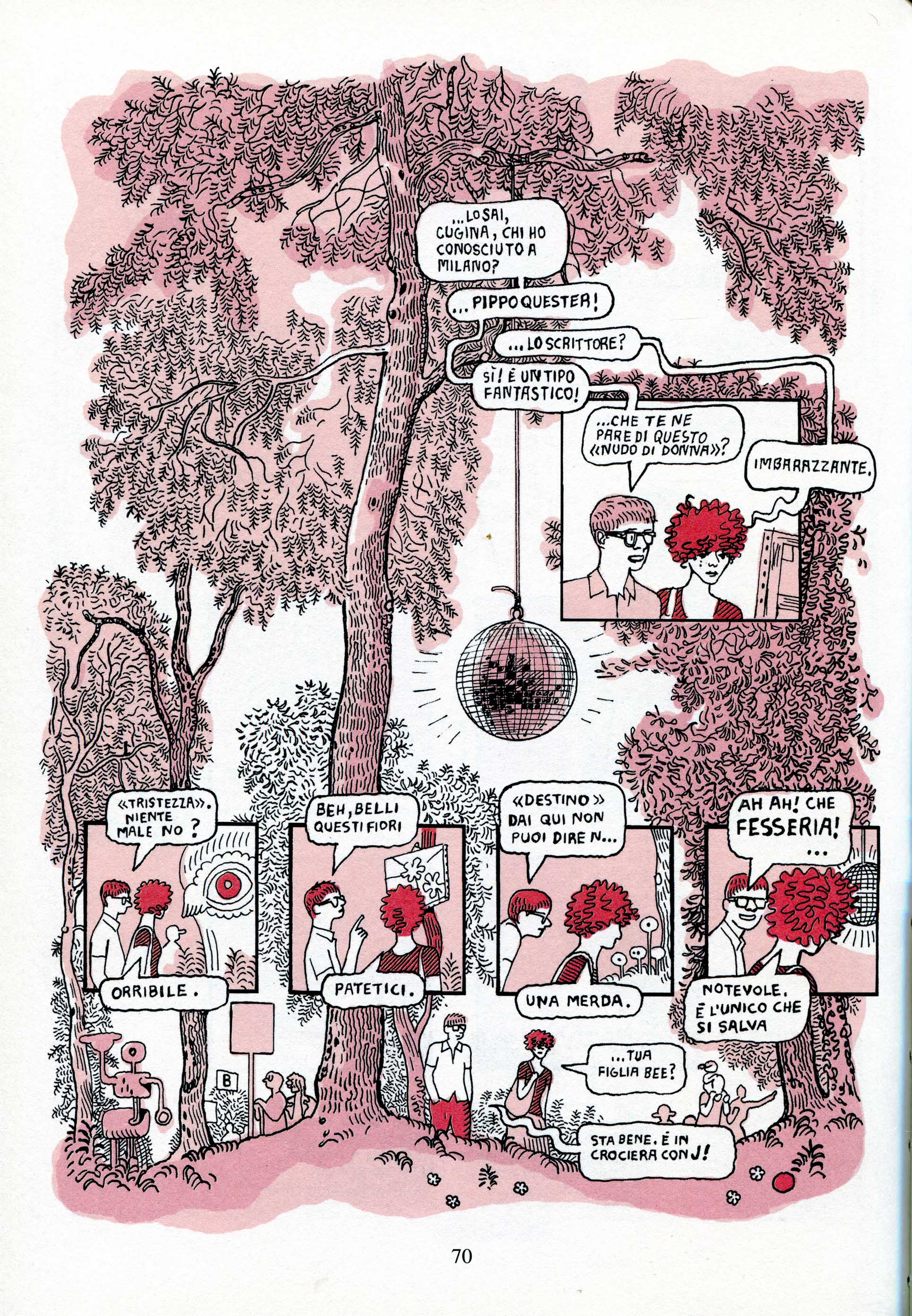

Paolo Bacilieri, Fun, pagina 70  Paolo Bacilieri, Fun, pagina 71 Guardiamo queste due pagine (70 e 71) di Fun, di Paolo Bacilieri (Coconino 2014). Soprattutto nella prima riconosciamo una tecnica molto usata in certi momenti da Frank Miller, quella della splash page che presenta la scena nel suo insieme, inquadrandola nel suo complesso spazialmente e temporalmente, su cui si appoggiano vignette piccole all’interno delle quali si sviluppa nel dettaglio la vicenda. Soprattutto nella seconda pagina riconosciamo invece una tecnica molto usata da Chris Ware, dove le piccole vignette si moltiplicano, con l’aggiunta di frecce e percorsi indicati o aree di fondo bianco lasciate intenzionalmente vuote.

Che cosa hanno in comune due autori così lontani tra loro come poetica, come Miller e Ware? Almeno due cose, direi. La prima è l’attenzione alla costruzione grafica della pagina in senso spettacolare – anche se la spettacolarità di Ware è antitetica come spirito a quella di Miller, essendo una spettacolarità dell’immobile e del raggelato, un esercizio raffinato di proporzioni in cui è sì necessario ricavarsi una dinamica della lettura (si tratta comunque di una storia a fumetti) ma tutto sembra remare contro; mentre in Miller la spettacolarità è momento culminante di un flusso che vuole essere travolgente proprio nel suo scorrere. La seconda è un forte senso della tragedia – di nuovo antiteticamente risolto: tragedia personale, interiore, inesprimibile se non indirettamente per Ware, conflitto di ideologie o di morali per Miller, mostrato come una guerra. Fatte salve le grandissime differenze tra le due impostazioni, sia Ware che Miller sembrano prendere molto sul serio la vita e il modo di raccontarla, premendo, ciascuno a modo suo, il pedale dell’acceleratore dei sentimenti, verso il freddo e il distacco, o verso il caldo e il coinvolgimento.

Ora, che cos’hanno in comune Ware e Miller con Paolo Bacilieri? Come si spiega l’innegabile convergenza grafica che si può notare in queste (e in molte altre) tavole? C’è spettacolarità grafica e c’è tragedia in Bacilieri? Be’, sì, ci sono – anche se non è proprio Fun il luogo della tragedia (Sweet Salgari sarebbe un altro paio di maniche); e tuttavia, se invece di tragedia parliamo di senso del tragico (definito da Thierry Groensteen qualche anno fa parlando di fumetti e in particolare proprio di Chris Ware) inteso come il senso della tragicità e ineluttabilità dei fatti della vita (come lotta inutile nei confronti del destino), ecco che lo troviamo anche nella seconda delle due nostre pagine, e non manca mai, in effetti, nei lavori di Bacilieri, anche quelli in apparenza più scanzonati.

Il fatto è che è pervasivo nel lavoro di Bacilieri, da quello che racconta al modo di raccontarlo sino al tratto del suo disegno, un senso dell’ironia, o forse dell’autosarcasmo, o forse di un distacco un poco sardonico, come un lieve darsi continuamente dello sfigato che, poiché poi né l’autore né il protagonista sono davvero tali, ci qualifica un po’ tutti come tali. Insomma, mentre in Miller c’è l’eroismo del fare, dell’azione, del risolvere, e in Ware c’è l’eroismo del resistere, del perdurare, dell’affrontare la vita di tutti i giorni, quello che viene ribadito qui è proprio un generale antieroismo, dove persino il tragico e la spettacolarità finiscono per essere oggetto di uno sguardo disilluso e un po’ distaccato. Guardate, nella seconda pagina, il modo in cui viene descritta la morte sul lavoro di Zattera: nelle immagini e persino nel lettering dei balloon tutto è quotidiano e ironico, come se si raccontasse un episodio buffo (guardate quei piedi che escono da sotto le lastre di marmo, che sembrano presi da una vignetta di Crumb, per esempio); però al tempo stesso la narrazione è secca e fredda, e dice i fatti nella loro agghiacciante semplicità, preparando il vuoto della seconda parte della terza striscia, e la ripetizione ossessiva del dramma dello zio Italo nelle vignette successive.

Persino le forme preferite da Bacilieri sembrano andare nella medesima direzione. Guardate (qui e altrove) come le forme rotondeggianti o quelle quadrateggianti tendano continuamente alla forma intermedia del rettangolo con gli angoli smussati. È così sempre per i balloon e le didascalie, è così per il lettering (componente importantissima del lavoro di Bacilieri), ed è spesso così anche per le teste, e talvolta persino per le vignette (non qui). Si tratta però di rettangoli irregolari, disegnati a mano con la voluta incertezza della mano libera – nella somiglianza e nell’opposizione con un procedimento non così dissimile seguito da Chris Ware, che però sfrutta geometrie pure e perfette. Magari è proprio in questa contrapposizione tra quelle geometrie, dove il tragico è freddo e distaccato, quasi una condizione esistenziale assoluta, e queste ricercate imprecisioni che si coglie l’antieroismo di Bacilieri, per cui il tragico c’è, certo che c’è, ma non c’è niente di assoluto in ciò, e la banalità della vita quotidiana (che comprende anche la nostra capacità di non prenderci troppo sul serio) è quello che conta davvero.

È questo che dà calore alle sequenze di Bacilieri, contrapponendolo definitivamente al gelo esistenziale di quelle di Ware: è come se Ware disegnasse storie come potrebbero essere viste dall’occhio di Dio, oggettivo e distaccato, mentre Bacilieri le disegna come potrebbero essere viste dal mio occhio, o dal suo, o da quello di uno qualsiasi di tutti gli sfigati di questo mondo (dei quali persino il nome del suo personaggio Zeno Porno è una fantastica, ironica ed efficacissima metafora).

Smontato così il tragico (senza però disfarsene), cosa ne è dello spettacolo? Be’, qui la soluzione è facile: mostrare in maniera spettacolare il quotidiano, nella sua palese antispettacolarità, è un classico della parodia, uno straniamento che ci costringe a guardarlo con occhi diversi, ben attenti a quello che si presenta di ridicolo. Siamo quindi ancora in linea con quello che abbiamo già osservato. Solo che pure in questo caso, proprio come con il senso del tragico, la spettacolarità non si dilegua affatto, rimane (e sappiamo bene come ci siano tavole, anche in questo stesso Fun, fortemente giocate sullo spettacolo grafico – per esempio tutta la sequenza iniziale su New York), anche se in forma un po’ dimessa (il bianco e nero, la bicromia, la normalità dei soggetti che riempiono i quadri…), continuando a suggerirci che è possibile uno sguardo non banale anche sul banale, e che da una vita da sfigato è possibile uscire, pure senza essere l’occhio di Dio, ma con un semplice occhio un poco distaccato, e magari pure un po’ affettuoso.

È il bianco di fondo così dominante, con questi canali bianchi così grossi tra le vignette, a fomentare il confronto con Chris Ware nella seconda pagina. Ma il gioco di irregolarità, pervasivo nei dettagli e diffuso nella struttura, rende la pagina di Bacilieri tanto affettuosa e partecipe quanto quelle di Ware sono fredde e distaccate. Persino questa piccola polifonia di balloon e didascalie diverse, creando quasi un effetto di confusione, alimenta la percezione di un calore affettivo diffuso, come se alla pianificazione grafica indubitalmente presente si sovrapponesse poi una spinta istintuale, un non poter fare a meno di aggiungere dettagli, piccole curve storte, piccole modulazioni dal tondo al grassetto (e ritorno) nel lettering.

Gran parte delle storie contenute in fumetti romanzi film racconta di uno o più protagonisti che cercano di ottenere qualcosa: un tesoro nascosto, la verità su un delitto, la pace interiore, l’amore – o magari semplicemente la sopravvivenza in una situazione pericolosa. Il lettore si identifica con questa ricerca, che diventa il motivo per cui si rimane attaccati alla lettura, o alla visione. Il percorso del lettore è un percorso passionale, che ha qualcosa in comune con quello che viviamo nella nostra vita di tutti i giorni; ma qui è un percorso mediato, condotto, esemplare. Rimaniamo attaccati alla storia perché vogliamo sapere come va a finire: se il protagonista riuscirà o fallirà, e come ci riuscirà o come fallirà. Se qualcuno ci rivelasse in anticipo come va a finire lo odieremmo, lui e il suo spoiler, perché ci toglierebbe il gusto del non sapere, e quindi del patire insieme con i personaggi, ignorando insieme a loro cosa deve ancora accadere.

Ci sono però storie (romanzi, racconti, fumetti, film) che reggono benissimo l’eventuale anticipazione. Potete sapere già come va a finire (vi hanno raccontato tutto, l’avete già letto o visto…) e la storia vi coinvolge lo stesso. Non siete trascinati insieme con i protagonisti nella loro vicenda; voi siete come un dio che sa già tutto, o almeno che sa che cosa deve accadere. Eppure siete ugualmente appassionati.

Evidentemente, il testo che state leggendo o guardando vi dà ugualmente qualcosa, come quando ascoltate una canzone per la centesima volta e vi piace lo stesso: non c’è il problema di “come va a finire” eppure vi sentite coinvolti, appassionati. O anche quando ascoltate un brano di musica più complesso di una semplice canzone: il problema del “come va a finire” non è proprio in gioco, eppure state lì ad ascoltare, magari ugualmente appassionati.

Funzionano un po’ così miti e leggende: magari li conoscete già, o magari no, ma assomigliano a un altro che conoscete e non è difficile capire cosa succederà. Eppure, qualche volta, ripercorrerli è ugualmente magico. Altre volte invece no. In che cosa sta la differenza? Potremmo dire, genericamente: nel modo di raccontare. E il modo di raccontare potrebbe essere definito come un modo per recuperare l’interesse di qualcosa di già noto facendocelo apparire sotto aspetti diversi, aspetti ignoti. Un bravo narratore, insomma, a parole così come per immagini, è in grado di farvi vibrare e penare anche per una vicenda che conoscete già. Sapete come andrà a finire, ma non sapete che cosa vi aspetta al prossimo passo, e, soprattutto, questi prossimi passi arrivano uno dopo l’altro un po’ come gli sviluppi di una melodia musicale, con un ritmo che vi trascina.

Funziona un po’ così anche Ghirlanda, di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky. Mattotti è recidivo: l’aveva già fatto qualche anno fa con Chimera. Tuttavia, a differenza che in Chimera, una storia in verità stavolta c’è, e c’è anche qualche sorpresa verso la fine, ma siccome si tratta evidentemente di una favola, il lieto fine è canonicamente atteso, e infine rispettato. Un po’ di tensione narrativa normale, quella che si potrebbe spoilerare, in fin dei conti è presente. Eppure non è davvero l’incertezza sul futuro di Ippolito e Cocciniglia a mandarci avanti, pagina dopo pagina.

Il bello, direi, è qui di due tipi.

Da un lato c’è…

Ho pensato di ripubblicare qui, a distanza di due anni, gli articoli già usciti sulla rubrica da me curata, “Figure cifrate” sulla rivista di Laura Scarpa, Scuola di fumetto. Così, a questa distanza di tempo, non le faccio più concorrenza, e magari le faccio invece un po’ di meritata pubblicità. Continuerò con periodicità bimestrale, come quella della rivista, in modo da mantenere il distacco temporale.

Guibert, Lefèvre e Lemercier, Il fotografo, pp. 144-145 Il fotografo, scritto e disegnato da Emmanuel Guibert, con le foto e il racconto di Didier Lefèvre e la realizzazione grafica di Frédérik Lemercier (Coconino, 2010) è stato uno dei libri a fumetti che più ho apprezzato in questi ultimi anni. Guibert ha uno stile grafico estremamente piano, e ugualmente piano è il suo modo di raccontare. In altri suoi libri, questa voluta monotonia, unita alla scelta di trame ugualmente piane, conduce al limite della possibilità di suscitare interesse. Ma il suo è un gioco sottilmente al ribasso.

Non c’è, nel disegno di Guibert, una gran somiglianza apparente con l’aspetto tipico di quella che Joost Swarte ebbe a definire ligne claire, né nella figura del capostipite Hergé, né tantomeno in nessuno dei suoi discepoli diretti degli anni Cinquanta o indiretti degli Ottanta. Eppure, il segno di Guibert, come quello di Hergé, si attaglia perfettamente alla definizione di Swarte: “la linea chiara è un espediente grafico che permette di dare importanza alle persone e alle cose, sia che si trovino in primo piano, sia che facciano capolino sullo sfondo. È un modo di disegnare che alla descrizione premette la narrazione”. Qui come in Tintin, ombre e sfondi appaiono soltanto quando sono narrativamente significativi, e ogni dettaglio che non lo sia viene sistematicamente tralasciato.

Certo, si tratta di una linea chiara sporca, volutamente incerta, fortemente modulata – ma anche i temi e i registri affrontati da Guibert sono ben diversi da quelli affrontati da Hergé e seguaci. Paradossalmente, quella forma di antirealismo che è stata tradizionalmente la linea chiara qui si trova al servizio quasi di un iperrealismo, ma la realtà che emerge così vivacemente non è quella che si vede, bensì quella della storia, quella raccontata. In altre parole, la stilizzazione grafica diventa nelle mani di Guibert uno strumento per mettere in primo piano il racconto, proprio come le parole del narratore verbale, impedendo al lettore di distrarsi su dettagli magari interessanti in sé, ma poco per lo sviluppo narrativo.

Ecco quindi che quando questo modo di raccontare visivamente quasi ascetico dal punto di vista visivo si trova accoppiato all’immagine fotografica, l’effetto è deflagrante. La fotografia, per la sua stessa natura tecnica, si trova al polo opposto della ligne claire: la fotografia non può nascondere quello che inquadra, non può tralasciare dettagli, non può scegliere cosa mettere in scena e cosa no, data una certa inquadratura. La fotografia è proiezione della luce su una pellicola sensibile, e su quella pellicola va a finire tutto quello che viene inquadrato nel momento dello scatto.

Non si sta dicendo che la fotografia non contenga elementi soggettivi e che sia una testimonianza oggettiva della realtà: la soggettività del fotografo si esprime attraverso la scelta dell’inquadratura e del momento dello scatto, della distanza, dell’esposizione, della messa a fuoco e delle lenti, e poi, in postproduzione, con altre scelte sulla carta e sulle luci. Se la foto viene scattata in studio oppure è, in generale, possibile costruire il soggetto, le scelte soggettive sono molte di più, ma non è questo il caso della foto di reportage, il cui valore sta nel testimoniare quello che c’è. Ed è proprio questo il punto e il valore di questo tipo di foto: una volte fatte le scelte di cui si è detto, tutto il resto è testimonianza oggettiva, ovvero in qualche modo la prova che quello che stiamo vedendo nell’immagine si è presentato una volta esattamente così davanti agli occhi del fotografo e del suo obiettivo; insomma, c’è stato, ed era proprio così, almeno per un attimo.