La torretta d'angolo Siete stati costretti, per vedere questa foto nella sua interezza, a scrollare dall’alto verso il basso, proprio come se il vostro sguardo fosse dovuto discendere da quel cielo così bianco e pulito da confondersi con il bianco della pagina sino al frastuono del livello della strada, da cui quella figura umana con gli occhi bassi sembra cercare di sfuggire, affrettando il passo, ma anche chiudendosi in sé.

Ora, mentre leggete queste parole, riuscite a vedere, del mondo della foto, solo la parte del basso, il caos soverchiante della grande città. Ma se risalite un poco con lo sguardo (ovvero con la barra di scrolling) rivedrete quello che sta in mezzo, tra il vuoto del cielo e il pieno del livello terra. È una finzione architettonica, una torretta d’angolo in aggetto, con tanto di guglia: un intermezzo fantastico, davvero un po’ irreale, tra i due estremi del reale.

Magari è una metafora della cultura: una costruzione immaginifica che ci permette di vivere la nostra vita, a cavallo tra il nulla e il troppo. E che dà senso a entrambi.

Magnus, la grande ossessione

Il Sole 24 Ore, 26 novembre 1995

Una riedizione a distanza di oltre dieci anni è sempre l’occasione per una riconsiderazione e per un bilancio del valore di un testo. Magnus pubblicò per la prima volta L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara sulla rivista Orient Express, nel 1983, come ultimo episodio della serie Lo Sconosciuto. Era un testo difficile, che la divisione in episodi mensili rendeva ancora più complicato e faticoso da tener fermo alla mente. Ma era anche, fin da allora, un testo che affascinava pure dove non lo si comprendeva, e non solo per la bellezza e la particolarità del disegno di Magnus, ma per il senso di intrigo, di corruzione e di morte che, per così dire, trasuda da ogni pagina, da ogni vignetta.

Un oscuro medico boliviano, cocainomane, in stretto contatto sia con l’autorità che con il mondo del traffico di droga, non riesce a liberarsi dell’ossessione dell’unico evento degno di memoria della sua vita: lui è l’uomo che, quindici anni prima, ha ucciso Ernesto Guevara, il “Che”, catturato e ferito dai soldati governativi. Giovane medico incaricato di vegliare il prigioniero, aveva ricevuto l’ordine segreto di finirlo, e l’aveva eseguito, contro la propria morale e il proprio codice deontologico. Quel gesto segnerà la sua vita, sino a portarlo, alla fine, a cercare di emulare le gesta dell’eroe in un disperato tentativo di riscattare la propria pochezza e vigliaccheria di tossicomane.

La storia gira e rigira attorno a un’ossessione che si fa, pagina dopo pagina, sempre più drammatica e presente, mentre ha luogo attorno al personaggio principale una vicenda intricata di spionaggio e di traffico di droga, in cui anche i personaggi dall’aria più onesta e impegnata trovano il proprio tornaconto in chilogrammi di cocaina. Le figure diventano progressivamente più nette, da ambigue comparse quali spesso appaiono nelle prime pagine sino a personaggi a tutto tondo, scavati nella loro personalità e nella loro doppiezza – o, meglio, molteplicità, perché ciascuno gioca per più fazioni, oltre che per se stesso.

Non tutto si capisce perché non tutto si deve capire. Quello che emerge chiaro, evidente, nel suo percorso narrativo, è il rivolgimento interiore dell’uomo che uccise Che Guevara. Il resto è oscuro come è oscuro il mondo che mescola il potere e il commercio di droga, dove forse nessuno conosce le vere ragioni degli altri e del mondo che lo circonda, ma l’unica cosa che conta è il proprio tornaconto personale. E sembra che l’unica cosa degna di nota, di memoria, di emersione da questa melma, sia in fondo la propria rivolta personale, la ribellione disperata e magari inutile in nome di un eroe in cui nessuno crede più – magari proprio perché, molti anni prima, se ne è stati l’assassino.

Dieci anni dopo, la rilettura del testo di Magnus – uno tra i più belli dei tantissimi fumetti che questo autore ha prodotto dagli anni sessanta ad oggi – non rivela nemmeno una crepa nel ritmo serrato, incalzante, ossessivo degli eventi e dei disegni. E neppure il tema, ora che un ulteriore decennio ci allontana dalla morte del Che, sembra risentirne: ci sono storie, infatti, che non hanno attualità, o che l’hanno sempre, perché il legame col presente della loro produzione appare del tutto irrilevante. Ciò di cui si parla in questo racconto ha a che fare più con le ragioni che hanno reso Guevara un mito, qualunque valutazione politica ne vogliamo poi dare, piuttosto che con quelle che l’hanno reso una moda, passeggera come tutte, e ormai passata.

Magnus, Lo Sconosciuto: L’uomo che uccise Ernesto “Che” Guevara, Granata Press. pagg. 80, £. 10.000

Treviso Comics

Inedito per Il Sole 24 Ore, scritto il 15 novembre 1995

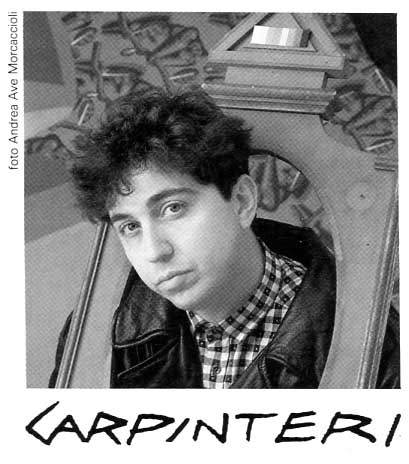

Quest’anno Treviso Comics, la rassegna internazionale del fumetto e delle comunicazioni visive è arrivata alla ventesima edizione, chiudendo i battenti il 12 marzo. Caratterizzata come sempre da diverse mostre di particolare interesse, Treviso Comics non ha smentito la sua vocazione di convention dedicata agli autori piuttosto che agli editori o all’industria del fumetto in generale.

Le mostre, oltre a una piccola sezione dedicata ai vent’anni del personaggio creato da Altan per i bambini, la Pimpa, sono state quattro. Fiore all’occhiello della manifestazione, la più importante e pubblicizzata, quella sull’opera di Jean Giraud, più noto come Moebius. Grande e ben documentata, la mostra ha presentato l’opera del maestro francese dagli anni sessanta sino ai giorni nostri, dalla satira su Hara-Kiri al western di “Blueberry”, alla fantascienza di Métal Hurlant, sino agli esiti misticheggianti dovuti alla collaborazione con Alexandro Jodorowsky.

Forse ancora più interessante per gli addetti ai lavori – che di mostre su Moebius incominciano ad averne viste tante – era tuttavia l’esposizione dedicata all’opera di Magnus, alias Roberto Raviola. Magnus è uno dei rari autori che possono dire di aver attraversato un po’ tutte le facce del fumetto, da quello più popolare – nelle versioni del nero, del comico e del pornografico – sino a quello più raffinato e intellettuale. Lo troviamo negli anni sessanta a imporre il suo modo di vedere il fumetto nero con Kriminal e Satanik, e poco più tardi a determinare gusti e modi di parlare degli adolescenti italiani con Alan Ford e il suo Gruppo TNT. Ovunque sia passato, il segno è rimasto, e dall’inizio degli anni Ottanta le sue produzioni sono state dedicate via via a un pubblico sempre più scelto, passando progressivamente dalle intricate acrobazie ideologiche e spionistiche de Lo Sconosciuto sino alla delicatezza psicologica delle Femmine incantate.

Una terza mostra ha presentato la produzione degli autori di una rivista di imminente uscita presso l’editrice Granata Press di Bologna: Dinamite. Un gruppo di autori giovani o giovanissimi che prova a tracciare il proprio sentiero nel difficile campo editoriale del fumetto italiano. Tra i nomi più noti, Francesca Ghermandi, Massimo Semerano, Otto Gabos e Davide Toffolo.

Resta da parlare della quarta esposizione, dedicata a un autore meno famoso, ma proprio per questo sorprendentemente la più interessante e fascinosa. Chi conosce Franco Matticchio può immaginare la delicatezza e l’ironia delle immagini che vi abbiamo trovato. Ma poiché Matticchio pubblica piccole cose su molti giornali diversi, è davvero difficile conoscerle tutte – e l’accostamento di tante opere che di solito si trovano centellinate permette di rendersi conto della grande capacità e della varietà di temi su cui questo autore lavora.

Franco Matticchio è un’illustratore, che ha approcciato saltuariamente il fumetto, pubblicando su Linus storie ai margini dell’assurdo che non escono però veramente dai confini di una letteraria quotidianità – poi raccolte in un libro intitolato Senza senso (Rizzoli, 1994). L’allusione al nonsense di tradizione britannica è forte è voluta: come il nonsense, i suoi fumetti non mancano affatto di significato, ma si arriva al significato solo passando attraverso un territorio di fantasiosa incoerenza, stracolmo in verità di argute allusioni ai luoghi comuni del senso.

Incantano il lettore/spettatore sia i disegni zeppi di figure intrecciate, ripresa disincantata e sottovoce della genialità demenziale di un Jacovitti, sia le immagini centrate su una sola figura o situazione, degne della migliore tradizione surrealista, spesso inquietanti o conturbanti nonostante il sorriso che continuano a strappare. Di questi disegni, pubblicati su numerose riviste negli ultimi anni, sta per uscire una raccolta per i tipi degli Editori del Grifo. Treviso Comics, tra l’altro, ha voluto riconoscere il valore dell’opera di Matticchio, premiandolo come autore della migliore opera a fumetti italiana del 1994.

Treviso Comics è organizzata dal Circolo Amici del Fumetto e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso. Il suo successo ventennale, e la linearità della sua storia come manifestazione culturale sarebbero già per parte loro un fatto importante. A questo va aggiunta la considerazione per la cura e l’impegno – in larga parte volontario – con cui l’intera manifestazione viene organizzata.

Due libri sui fumetti

Il Sole 24 Ore, 12 novembre 1995

Scrivere sui fumetti non è facile come si potrebbe credere. Quando si producono analisi sociologiche o semiotiche attente e puntuali, si corre sempre il rischio di “mancare” il proprio pubblico, o di parlare a una platea che capisce solo metà del proprio discorso. Il problema è che il fumetto è ancora così poco letto e così poco conosciuto – al di là di pochi fenomeni eclatanti, spesso assai poco rappresentativi dello stato complessivo delle cose – che il pubblico che potrebbe apprezzare le analisi conosce troppo superficialmente il loro oggetto, mentre chi lo conosce bene spesso non comprende appieno l’importanza di queste indagini.

D’altro canto, è solo producendo studi sul fumetto che questo problema culturale può essere superato, educando alla riflessione il pubblico del fumetto ed educando al fumetto il pubblico colto dei libri di riflessione massmediologica. L’uscita, quest’anno, di ben due volumi di questo genere deve essere perciò salutata come un evento importante – e, comunque, di buon auspicio.

Fumetti. Guida ai comics nel sistema dei media, di Sergio Brancato, si presenta come un’introduzione al fumetto, con un occhio particolare per la contemporaneità, ma senza trascurare la storia e l’evoluzione del mezzo. Non si tratta comunque di una storia del fumetto come ne sono uscite tante. L’interesse di Brancato non è per la completezza storica a trecentosessanta gradi e nemmeno per la divulgazione. Le varie storie di altrettanti settori del fumetto – dal fumetto popolare italiano all’avanguardia, dal nuovo fumetto americano al macchinismo dei manga giapponesi – hanno per centro non tanto il fumetto in sé quanto il suo ruolo nel contesto globale delle comunicazioni di massa. Il fumetto si trova dunque accostato al cinema, alla pubblicità e alle arti visive, in un’esplorazione attenta delle reciproche interrelazioni. Come in ogni operazione storiografica originale non è tanto la novità delle informazioni che importa (anche se molti lettori vi troveranno pure questo) quanto il tipo di relazioni che viene delineato tra gli eventi, che ci permettono di vedere l’evoluzione di diversi settori del fumetto con occhi nuovi, e di comprendere molte cose a cui non avevamo posto sufficiente attenzione, o che ci erano rimaste oscure.

Diversa è invece l’operazione di Gino Frezza ne La macchina del mito tra cinema e fumetto, nel quale la dissezione cui il fumetto viene sottoposto è marcatamente trasversale e centrata su un tema, quello del mito del doppio. Attraverso il percorso dello sdoppiamento, della doppia identità e della metamorfosi, l’universo mitologico del fumetto rivela una coerenza tematica di fondo, intrecciandosi continuamente con letteratura e cinema.

Personaggio prototipico di questo intreccio e di questi temi è Tarzan, nobiluomo britannico e signore delle scimmie al tempo stesso, cultura e natura coniugate, eroe di romanzi scritti non solo del suo autore originario, di film antichi e recenti, di un’ininterrotta serie di fumetti, storicamente la prima in assoluto, tra l’altro, del genere avventuroso. Il tema dello sdoppiamento è dominante nei fumetti degli anni Trenta, come quello della doppia identità dominerà gli anni dai Quaranta ai Sessanta, a partire dal prototipo Superman/Clark Kent, fino ad arrivare (ma senza che si sostituiscano agli altri) agli eroi della metamorfosi, quei mutanti che, nati nei Sessanta, trionferanno poi nei decenni successivi.

I due testi, pur nella loro diversità ed evidente autonomia, si rimandano implicitamente l’un l’altro, parlando degli stessi oggetti da due prospettive complementari. Il mito di cui parla Frezza si inquadra evidentemente nella prospettiva massmediologica e più interessata ad analizzare le forme della comunicazione espressa da Brancato, apparendone a sua volta come un potenziale sviluppo. Alla narrazione a fumetti, una volta tanto, si trova restituita la sua complessità di rimandi culturali, e la sua dignità di strumento di espressione a tanti livelli.

Sergio Brancato, Fumetti. Guida ai comics nel sistema dei media, Roma, Datanews. 148 pp. £. 20.000

Gino Frezza, La macchina del mito tra film e fumetti, Firenze, La Nuova Italia. 250 pp. £. 24.000

Silent Blanket delicata poesia metropolitana

Il Sole 24 Ore, 3 settembre 1995

Lorenzo Mattotti ha fatto scuola più in Francia che in Italia, mostrando come sia possibile utilizzare gli strumenti del fumetto per raccontare vicende intime e sfumature del sentire. Ma tra gli autori che a lui si sono ispirati, quello che è riuscito meglio ad appropriarsi degli strumenti del maestro, trasformandoli in uno stile proprio e inconfondibile è italiano, e si chiama Gabriella Giandelli.

Una autrice, dunque, e tanto più significativa nella sua capacità di raccontare per immagini perché le donne del mondo del fumetto, un mondo di tradizioni maschili, continuano ad essere rare – nonostante le autrici stiano davvero crescendo, da qualche anno a questa parte. Con sensibilità tutta femminile, Gabriella Giandelli ci racconta storie di solitudine urbana, belle e tristi, nelle quali anche gli eventi più drammatici non sembrano avere più rilievo di tante piccole cose della vita di ogni giorno; ma dove anche ogni evento, per quanto banale, appare avvolto in una sottile aura di malinconica magia.

Il protagonista di Silent Blanket, il suo ultimo volume, è un uomo cui è morta da qualche tempo la moglie, e che nella solitudine della grande città, perso nella routine quotidiana del lavoro e della spesa, dell’uscita e del rientro a casa, ha imparato a conversare con gli animali che gli vivono attorno, dal gatto alle formiche, dai cani del parco agli insetti delle scale. E’ inverno e la città è coperta di neve quando viene coinvolto, da una vicina di casa che ha ucciso il marito, in una vicenda torva e insensata, in cui egli si cala con l’arrendevolezza di chi pensa che qualsiasi cosa sia meglio del nulla che lo circonda.

La storia è breve e la tragedia è intuibile fin dai suoi primi sviluppi, ma ciò che conta per l’autrice non è l’attesa di una conclusione scontata, bensì l’analisi, passo per passo, dei pensieri e delle sensazioni del protagonista, mentre si cala in un dramma che vorrebbe essere, paradossalmente, la soluzione di quello suo, personale. In un lungo monologo interiore, fatto di parole, ma soprattutto di immagini, l’uomo passa attraverso una consapevole illusione d’amore, per prendere congedo, in qualche modo, da questa vita troppo silenziosa.

Due cose sono incantevoli in questo testo. Una è il disegno di Gabriella Giandelli, che riesce a rendere la metropoli americana al tempo stesso con realismo e con allucinata e delicata poesia. I colori sanno essere ora cupi ora vividi, ma sono sempre abbastanza reali e insieme abbastanza inventati da rivelarci gli oggetti che conosciamo sotto forme e relazioni nuove.

L’altra cosa riguarda invece il racconto. Ci sono alcune scene in Silent Blanket che si svolgono nel sottobosco della piccola malavita americana, quella che vive e muore di tossicodipendenza, con il suo linguaggio e i suoi luoghi comuni. Gli elementi canonici di questo mondo ci sono tutti, nei luoghi e nei comportamenti dei personaggi: eppure questa vita che ci viene continuamente illustrata da centinaia di pellicole di maniera appare qui singolarmente diversa, come se una lente d’ingrandimento ci permettesse di vederne dei particolari che non avevamo mai visto prima d’ora, e che la rendono – senza in realtà modificarla affatto – stranamente più quotidiana, stranamente più a portata di mano, quasi che il velo dello schermo, televisivo o cinematografico, attraverso cui questa realtà ha acquistato la sua vita per noi, fosse stato momentaneamente neutralizzato, e noi ci trovassimo lì, persone noi come loro, a sentire e quasi toccare la miseria della loro esistenza.

Gabriella Giandelli, Silent Blanket, Granata Press. 64 pagg. Lire 15.000

Surrealismo preso di striscia

Il Sole 24 Ore, 9 luglio 1995

La passione dei surrealisti per il cinema è cosa nota. Ci racconta André Breton come in una fase della sua vita fosse solito trascorrere certe giornate passando da una sala cinematografica all’altra, entrandovi senza sapere che cosa vi si proiettasse, e rimanendo in ciascuna sino a noia (o sazietà). Poco importava che si trattasse di cinema d’autore o di spazzatura: il cinema era amato in quanto tale, per la sua fantastica capacità affabulatoria. Qualcuno del gruppo poi fu anche regista; altri si limitarono, nel corso della propria vita, a continuare a sognare, producendo al più sceneggiature, o anche solo brevi soggetti.

Per la loro brevità e marginalità, molti di questi soggetti, comparsi al più sulle pagine di una rivista, sono nel frattempo stati abbandonati nel dimenticatoio della storia. Ben altro ricordiamo di un Buñuel, di un Vigo, di un Artaud, o di un Savinio. Nemmeno potremmo davvero sperare che qualche produttore illuminato si decida a investire per portare sullo schermo queste piccole vicende assurde e sottili, forse anche troppo segnate dal marchio della propria epoca per poter interessare davvero il pubblico del nostro tempo. E quale regista sfiderebbe questi mostri sacri della cultura delle avanguardie, oggi che persino la parola “avanguardia” ha un che di retro? Senza nascondere che alcune sono francamente irrealizzabili come film.

L’operazione tentata un paio di anni fa dal quotidiano Il Manifesto, e ripresa oggi dalla mostra “Sogni ad occhi aperti. Soggetti surrealisti per il cinema dalla pagina scritta alla pagina disegnata”, appare insieme come una riproposta e un’interpretazione. Per valorizzare dei testi nati per essere tradotti e messi sulla scena non sarebbe sufficiente una riproposizione pura e semplice. Si tratta, a volte, di poco più che un abbozzo di testo, di un’idea nella sua forma iniziale: poche righe di scrittura ancora da elaborare. Alla resa cinematografica poteva essere sostituita un’altra resa visiva e sequenziale insieme, quella del fumetto. E non ci si poteva illudere sul fatto che qualsiasi ripresa si potesse fare oggi di un testo di sessanta anni fa sarebbe stata in ogni caso un’interpretazione e un tradimento.

Ecco dunque il senso di questi dodici omaggi di autori di fumetti ad altrettanti testi di autori surrealisti. Non si tratta di impossibili traduzioni, ma, per così dire, di variazioni sul tema a partire da ciascuno dei testi, non prive di allucinati collegamenti automatici. Abbiamo da un lato Luis Buñuel, Philippe Soupault, Henri Storck, Jean Vigo, Robert Desnos, Antonin Artaud, Jacques B. Brunius, Pierre Albert-Birot, Alberto Savinio, Pierre Prévert, Guillaume Apollinaire e Benjamin Péret. Abbiamo dall’altro Gabriella Giandelli, Giuseppe Palumbo, Onofrio Catacchio, Roberto Baldazzini, Lorenzo Mattotti, Antonio Fara, Spider, Otto Gabos, Menotti, Ottavio Gibertini, Daniele Brolli e Franco Matticchio.

I fumetti, tutti rigorosamente muti e in bianco e nero, sono teorie di immagini accompagnate dal testo originale, interpretazioni, spesso, più che illustrazioni. Il sapore ora onirico, ora sarcastico ora da puro divertissement dei soggetti surrealisti attraversa il mezzo secolo che allontana da noi queste invenzioni e ci viene restituito aggiornato, presente, seppur non indenne da una patina di nostalgico senso dell’altrove. Da sola, basterebbe la struggente, rigorosa, fantastica resa di un testo di Buñuel realizzata da Gabriella Giandelli per giustificare la visita alla mostra, ma tutti gli autori del gruppo ci dicono qualcosa di nuovo sull’autore che hanno scelto.

La mostra, aperta dal 16 giugno al 16 settembre, si trova presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. Realizzata dall’Istituto dei Beni Culturali, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, è stata curata da Daniele Brolli, Michele Canosa e Franca di Valerio. Un bel catalogo raccoglie le immagini e i testi.

Il San Giorgio diagonale In verità credo che sia un San Giorgio: c’è l’uccisione e c’è il drago. Ma manca il cavallo, e non sono riuscito a trovare conferme. Lo vedo con una certa frequenza qui.

Ma la volta che ho scattato la foto è stato perché ho osservato per la prima volta questa singolare combinazione di diagonali. Se osservate il capitello con attenzione, vedrete che non è allineato con le linee delle grondaie, segno che la base della colonna non è allineata con la linea di quella strada. Ma il San Giorgio, e la sua gamba appoggiata sulla coda del mostro, e il mostro stesso, quelli sì che sono allineati con i bordi della strada azzurra al di sopra.

Piccole manie di un patito del guardare, e del trovare corrispondenze nascoste. Una ragione, poi, da qualche parte c’è sempre.

Il buon senso più feroce

Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 1995

Quino appartiene a quella ristrettissima schiera di autori di fumetti che tutti conoscono. Chi non ricorda il suo nome ricorda comunque quello di Mafalda, così come chi non ricorda il nome di Charles M. Schultz conosce quelli di Charlie Brown e Snoopy, e chi resta perplesso al nome di Hugo Pratt non ha dubbi se sente nominare Corto Maltese. I personaggi dei fumetti (e non solo loro) sono quasi sempre più famosi dei loro autori.

Nel caso di Quino questa considerazione è ancora più significativa, se si pensa che sono più di vent’anni che una nuova striscia di Mafalda non vede la luce. Nel 1973, infatti, Quino decise di abbandonare il suo personaggio, e di dedicarsi ad altro, a fumetti altrettanto decisi e provocatori, ma non legati a un personaggio specifico. Così, quando la fama di Mafalda si diffondeva anche fuori dal mondo di lingua spagnola, Quino non la disegnava già più.

Aveva iniziato a produrre le sue strisce di bambini “sociologici” nel 1964. Nel 1966 in Argentina, il suo paese, Mafalda era già un fumetto così amato dal pubblico da esaurirne le raccolte in libro in poche ore. In Italia arrivò nel 1969, pubblicato in volume da Bompiani, e legò il suo successo agli anni della contestazione studentesca, della quale Mafalda appariva un po’ come un’interprete disincantata e poco propensa a perdersi nell’utopia.

Non era infatti davvero l'”immaginazione al potere” a informare lo spirito di Mafalda. Con i piedi decisamente per terra, il suo sarcasmo colpiva l’ipocrisia di chi finge di non vedere i problemi che ha continuamente sotto gli occhi, e la sua dote principale era un felice – e feroce – buon senso.

Da Mafalda a oggi Quino non ha sostanzialmente cambiato strada, ma nelle innumerevoli storielle satiriche – quasi sempre senza parole – ha costruito un’ironia più sottile, sostituendo alla frecciata verbale della bambina terribile un sarcastico fatto di situazioni tra il patetico e il paradossale. Può forse sembrare un Quino meno arrabbiato, meno pronto a contestare il mondo – ma basta approfondire la lettura per rendersi conto che le cose non stanno così. Forse la dimensione sociologica ha lasciato parzialmente il campo a una dimensione psicologica che in Mafalda aveva uno spazio molto limitato, e la fustigazione dei vizi – caratteristica essenziale di ogni grande umorista – riguarda ora più le persone che i governi o le opinioni diffuse. Ma non possiamo dimenticare che le società sono fatte di persone, e che si può fare – come Quino fa – della satira sociale anche facendo ironia sui comportamenti personali.

Le tavole umoristiche di Quino si trovano pubblicate anche in Italia in mille luoghi. Tra i tanti, possiamo ricordare che appaiono ogni settimana su Comix, e si trovano raccolte in numerosi volumi pubblicati soprattutto da Bompiani (che ha reso disponibile, a varie riprese, anche più o meno tutta Mafalda). Per chi sta a Milano e dintorni è possibile vedere una quarantina di tavole originali (ancora solo per pochi giorni) in una mostra allestita presso il Centro di Promozione Argentina – Consolato Generale di Milano (Corso Venezia 9). Si tratta di lavori degli ultimi dieci anni, accompagnati dalla proiezione di una serie di brevi film di animazione, in cui dopo tanto tempo Quino riprende il suo personaggio storico, e Mafalda torna a vivere – anche se in un diverso medium.

La conoscenza di Quino, e la visita di questa mostra possono costituire l’occasione per una presa di contatto con la cultura argentina, un universo culturale vivacissimo e pieno di fascino, che negli ultimi anni ha regalato all’Europa sensazioni, idee e una montagna di carta stampata.

Affabulatore per immagini

Il Sole 24 Ore, 14 maggio 1995

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

E ‘Il Corvo’ è volato nel proiettore

Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 1995

Nato con l’evidente proposito di diventare un mito, Il Corvo, di J.O’Barr, ce l’ha fatta, ed è trasvolato nel cinema, promettendo al suo autore gloria e guadagni altrimenti impensabili per un semplice autore di fumetti. Ma c’è davvero da domandarsi che rapporto ci sia tra il successo e l’abbuffata di luoghi comuni romantici e decadenti che questo testo a fumetti ci propone.

Al Corvo vanno riconosciuti comunque un certo numero di pregi. E’ un fumetto ben sceneggiato e discretamente disegnato, che sdipana la sua semplice storia di vendetta in un diluvio di citazioni letterarie. C’è dunque almeno da augurarsi che i suoi certamente numerosi lettori si sentano invitati a proseguire la lettura di Rimbaud e di Villon, di Poe, Hugo e di Dumas.

La storia è tutta qui: un gruppo di sbandati massacra senza ragione un giovane uomo e la sua compagna; lui risorge dalla tomba e li uccide, uno dopo l’altro. Una storia di rimpianto e di vendetta, dove le immagini di memoria della dolcezza del rapporto tra i due si contrappongono alla crudezza presente dei massacri. Il Corvo di Poe è un riferimento non meno ovvio ed evidente del Conte di Montecristo. Ma il risorto vendicatore ha il viso truccato come un pagliaccio, e la bocca allargata dal trucco ride anche nei momenti di peggiore disperazione – come succedeva all’Uomo che ride. Rimbaud e Villon sono semplicemente e ripetutamente citati, a mo’ di epigrafe e commento.

Aggiungiamo un tassello. Il protagonista ha le fattezze e gli atteggiamenti di un divo del rock, nello stile dark che andava di moda alcuni anni fa, e tutto il contorno – fidanzata e delinquenti compresi – appartiene alla mitologia di quell’ambiente. Ne emergono i lati più positivi e sentimentali nella descrizione del rapporto tra l’uomo e la sua compagna, e quelli più selvaggi, legati alla violenza e alla droga, nei ritratti di delinquenti e sbandati.

Ma la tonalità dominante del Corvo va cercata un passo ancora più in là. Pensiamo alla descrizione di un amore più scontata, romantica e da romanzo rosa che ci possa venire in mente. Poi pensiamo alla più decadente ed eccessiva rappresentazione del disperarsi. Infine, aggiungiamo la vendetta, con scene di massacro ed esibito piacere nel compimento della propria personale giustizia. L’accostamento e la contrapposizione tra queste tre componenti, tutte esasperate, e tutte facilmente riconducibili alle proprie appartenenze narrative, costituisce l’effetto dominante de Il Corvo.

C’è da domandarsi se il successo di quest’opera non sia il segnale di una tendenza in atto, cioè del ritorno in gran forza di motivi romantici e dark nella cultura giovanile. La prima uscita de Il Corvo risale al 1981, un anno in cui questi motivi erano forti. Pubblicando la storia intera in volume, nel 1993, O’Barr l’arricchisce con testi sulla storia della mitologia del corvo e con numerosi disegni in appendice, tutti con chiaro riferimento iconografico all’universo rock degli anni tra i Settanta e i primi Ottanta.

Il successo che quest’opera raggiunge solo adesso, dopo tutto questo tempo, lascia pensare che i tempi sono maturi per una nuova ondata di decadentismo e personali disperazioni. Non che i motivi per disperarsi possano mai mancare – ma il farne uno stile di vita, o un modello culturale, è certamente un’altra cosa. In altre parole, pare proprio che gli anni Ottanta siano sempre più lontani da noi.

L’erotismo preso in giro a fumetti

Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 1994

È tanto facile produrre della pornografia, anche a fumetti, quanto è difficile realizzare dei testi che abbiano come oggetto e argomento il sesso e siano pure piacevoli e interessanti da leggere. Realizzare dei buoni fumetti non è mai una cosa facile, come non è facile scrivere dei buoni romanzi o girare dei bei film – ma quando l’argomento è esplicitamente e dichiaratamente erotico sembra che le difficoltà diventino mille volte maggiori.

Il fatto è che al livello più basso è così facile interessare con il sesso, che l’argomento è inevitabilmente inflazionato. Tutte le strade sembrano già sperimentate, tutte le invenzioni già inventate: la maggior parte delle storie che si autodefiniscono “erotiche”, cercando così vanamente di contrapporsi a quelle semplicemente “pornografiche”, finiscono per attingere al medesimo repertorio di situazioni, o, per meglio dire, di posizioni. Alla fine, quasi tutte mantengono molto meno di quello che promettono.

Trans/est, di Daniele Brolli e Roberto Baldazzini, ci propone una soluzione intellettuale al problema. Poiché dal repertorio non è possibile uscire, diamo un nuovo senso al repertorio, portandolo alle conseguenze più estreme. La scena è un mondo ipotetico, che associa tecnologie del futuro a stili e modelli di vita degli anni trenta; con due, fondamentali, differenze. La prima è che il mondo assomiglia assai a quello dell’orwelliano 1984, con due potenze, Lusitania ed Estlandia, che si dividono il mondo, con modelli di società polizieschi pressoché uguali. La seconda è che il sesso, compresi e anzi dominanti i suoi aspetti più devianti e masochistici, è una merce di scambio e di contatto cui non corrisponde il minimo senso di cattolica colpa.

La storia inizia con un interno di famiglia in Lusitania, che descrive una casa borghese con tanto di papà, mamma, figlia e il relativo fidanzato che la viene a trovare portandole un regalo. Nulla di più normale e di più perbenista. Senonché, con la medesima aria di normalità, la storia continua a raccontare del lavoro della figlia, agente del controspionaggio, che con la massima tranquillità “tortura” una spia straniera – una tortura che non è in realtà che un gioco erotico un poco spinto. Marta, la protagonista, si guadagnerà poi una promozione e sarà spedita in Estlandia, a fare a sua volta la spia.

Le situazioni che si presentano nella storia, se le si vuole guardare da un profilo più basso, sono tutte quelle canoniche dell’eros di consumo. Ma il segno freddo di Baldazzini conferisce loro una tale aria di distacco, e i contesti in cui si verificano sono così fuori dal normale, così assurdi e paradossali, che gli oggetti del catalogo consueto del sesso finiscono per essere insieme quello che sono sempre e quello che non si vorrebbe fossero mai. Erotismo e meccanismo, eccitamento dei sensi e pura ginnastica – quasi più mentale che corporea.

Così esasperato e normalizzato, il sesso perde al tempo stesso magia e volgarità; e insieme continua anche a non perderle. Trans/est è evidentemente una parodia dell’erotismo. Ma l’erotismo è quella cosa di cui anche le parodie possono finire per essere erotiche; e poiché questo testo è perfettamente consapevole dell’impossibilità di una via d’uscita, si mantiene sulla soglia, giocando costantemente sul doppio e multiplo filo ora dell’esibizionistico e ora del grottesco.

Si tratta di un gioco testuale pericoloso, perché cadere nella banalità dell’erotismo, compresa quella delle sue parodie, è fin troppo facile. Quello che permette a Trans/est di mantenersi agilmente sul filo sono l’oggettivismo da cartoon del segno grafico di Baldazzini, realistico e al tempo stesso straniante, e il senso di cupa oppressione, vissuta tuttavia da chi è ben integrato e dunque felice, che comunica la sceneggiatura di Brolli. Contraddizioni nelle contraddizioni.

Come sempre, poiché l’argomento è il sesso, quest’opera troverà dei censori. D’altra parte, una serie di provocazioni sembrano rivolte proprio a loro.

Le croci È incredibile la varietà delle croci che è possibile incontrare in un qualsiasi cimitero!

È come la varietà delle forme degli alberi in un bosco. Però non è detto che ci facciamo caso. Il più delle volte siamo lì per altro.

Nuovo look di una rivista minorenne

Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 1994

Se l’umorismo è trasgressione, non può trattarsi di una cosa troppo ordinata. Così, il nuovo Comix sembra appena uscito dalla doccia, una capigliatura lunga e folta subito dopo una bella frizione con l’asciugamano.

Non contento dei suoi ripetuti successi, Comix si sentiva un po’ vecchio e stantio, e ha deciso per il cambio di look. Non che prima si presentasse con delle pagine particolarmente ordinate, ma ora il messaggio è chiaro: si può fare rumore anche con la carta stampata. E il rumore è quello di una festa continua di piccole (o grandi) demenzialità, a parole o a fumetti.

Gli autori di prima continuano a esserci tutti, a partire da quei Disegni e Caviglia che sembrano aver scoperto un nuovo canale televisivo, quello attraverso cui l’Italia riesce sempre a far ridere, anche quando fa piangere. E ancora più al centro della rivista è Cavezzali, autore, da oggi in poi, di una rubrica di “informazione” insieme a Sauro Ciantini, meno noto ma incantevolmente bravo.

Shelton ha lasciato i “Freak Brothers” e appare con “Not Quite Dead”, un fumetto che racconta le storie di una banda rock più demente che demenziale. Continuano per la loro strada gli altri classici della rivista, da Quino ad Altan, da “Dilbert” ad “Harpo”.

Tra le promesse – non ancora messe in opera nell’imminente primo numero, ma di prossima attivazione – si elencano Danilo Maramotti, Cinzia Leone, l’onnipresente Milo Manara e il vecchio, grande, inimitabile Magnus. Dovrebbe arrivare anche Hunt Emerson, un fumettista inglese molto amato nei circoli alternativi del suo paese, autore tra l’altro di esilaranti versioni a fumetti della Lady Chatterley di Lawrence e della Ballata del vecchio marinaio di Coleridge. In più ci sarà “Gon”, un piccolo dinosauro di produzione giapponese, il cui disegno, minuzioso come quello di un’acquaforte, sarebbe da solo una ragione sufficiente di interesse. Ci saranno storie a fumetti lunghe diverse pagine, e non sempre, non necessariamente, si tratterà di storie umoristiche. Tra gli umoristi, sono arrivati o arriveranno, invece, Bucchi, Cemak e De Lucchi.

Oltre al fumetto, la rivista è ancora più piena – vista la grafica oculatamente caotica – di rubriche, rubrichine e rubrichette, che si avvalgono spudoratamente della collaborazione dei lettori. Come quella in cui viene raccolto il florilegio delle mille telefonate di pochi secondi che arrivano ogni notte su una segreteria telefonica preparata per l’occasione. Da non perdere è lo spazio della posta, in cui si risponde alle lettere che i lettori hanno inviato ad altri giornali.

Entrando, mese più mese meno, nel suo quarto anno di vita, Comix una volta di più si ribadisce minorenne. Ha prodotto, sino ad oggi, un’enorme quantità di carta che, come l’arte secondo Oscar Wilde, è perfettamente inutile – ma si vivrebbe molto peggio se non ci fosse. Tra poco, pare, si cimenterà anche con pubblicazioni su floppy disk. Noi aspettiamo al varco, pronti, ancora una volta, a ridere di loro.

Sono arrivati i brutti ma buoni

Il Sole 24 Ore, 28 agosto 1994

Più efficaci quando esibiti piuttosto che quando descritti, i mostri hanno trovato nei fumetti una residenza narrativa accogliente e interessata, più popolare della letteratura scritta, meno costosa – quanto a trucchi ed effetti speciali – del cinema. Presenti fin quasi dagli inizi, nel fumetto fantastico dei primi del secolo; cresciuti con il fumetto d’avventura degli anni Trenta; maturati con i supereroi dei Quaranta, e infine dilaganti con il fumetto horror e fantascientifico dei Cinquanta. Poi, da allora, sempre frequenti – in qualche periodo anche ossessivamente – un po’ in tutta la narrativa per immagini.

Non meno che nella tradizione iconografica e letteraria, i mostri dei fumetti figurativizzano le paure del secolo, investendo una figura aliena, di solito mostruosa anche nell’apparenza, delle qualità più inquietanti e spaventose. Il diverso e il pericoloso coincidono nel mostro, anche quando, a ben guardare, le qualità negative tanto temute sono – nella vita reale – del tutto nostrane, quotidianamente vissute e di conseguenza niente affatto aliene.

Così, i mostri di una cultura in rapida espansione tecnologica sono creature venute dallo spazio, o errori della natura che si scagliano contro l’uomo, mentre i mostri di una cultura che taglia costantemente i ponti con il proprio passato sono materializzazioni moderne di timori antichi: lupi mannari, vampiri e demoni. Tanti sono i mostri quante sono le facce di una stessa cultura.

Dove il rapporto con la tecnologia si fa più complesso, e il progresso scientifico non appare più come un mito radioso, compaiono i mostri della ragione sfuggita al controllo. Non è più il sonno, ma l’insonnia della ragione a produrre mostri. Dagli anni Sessanta e Settanta non c’è più bisogno, nei fumetti, dell’esplicito scienziato pazzo per avere i mostri della post-scienza. Essi nascono da soli, o quasi, prodotti in laboratori ufficiali e sfuggiti ai controlli, oppure generati dagli effetti devastanti di una fuga radioattiva o di un’esplosione atomica. Più i fumetti diventano maturi e per un pubblico adulto, e più i mostri sono un prodotto dell’uomo piuttosto che della natura.

L’ulteriore passo in avanti nell’evoluzione dei mostri dei fumetti riguarda la loro collocazione etica. Non è necessario che i mostri siano malvagi (per volontà o per destino): ciò che è alieno non è necessariamente pericoloso. Il mostro buono, incompreso per il suo aspetto terribile, è un tema ricorrente ancor prima del Frankenstein di Mary Shelley. Swamp Thing, creato nei primi anni Settanta nel contesto del fumetto americano, tra horror e supereroi, è un uomo trasformato per disgrazia in una creatura vegetale, dall’aspetto mostruoso. Le sue storie procedono senza troppa gloria per una decina d’anni, tra persecuzioni e incomprensioni, sin quando il suo sceneggiatore diventa Alan Moore, un autore di calibro ben diverso da quello dei suoi predecessori. Il mostro si trasforma piano piano in una specie di divinità naturale, testimone, più che protagonista, di eventi davvero mostruosi che hanno sempre gli uomini come attori del gioco. E nei quattro anni in cui Moore ha scritto le storie di Swamp Thing, uno dopo l’altro tutti i lati oscuri e mostruosi non del mostro, ma del mito americano, sono stati trasformati in fascinosi e inquietanti racconti.

Assai diverso, ma non meno interessante per il modo di trattare la tematica del mostro è il nostrano Dylan Dog. Tanto più interessante perché, mentre il pubblico di Moore è evidentemente un pubblico colto e socialmente sensibile, Dylan Dog è un fumetto popolare, rivolto prima di tutto agli adolescenti. Tiziano Sclavi, inventore e principale sceneggiatore, sembra pensare ai mostri come a delle presenze normali e inevitabili, da compatire e da aiutare per la loro mostruosità, più che da temere. Nelle sue storie, i veri mostri morali sono quasi sempre altri, magari belli e ricchi. Anche quando il mostro è davvero pericoloso e terribile, si porta dietro una storia di persecuzioni che l’hanno reso quello che è. La vera mostruosità è l’incomprensione; i veri mostri siamo noi. Probabilmente è anche in parte a questo ribaltamento di campo, del tutto inusuale in una serie che resta in ogni caso all’interno del genere horror, che è dovuto il grande successo di questo fumetto.

Le storie di Swamp Thing sceneggiate da Alan Moore sono da qualche mese tradotte e pubblicate, ed escono sul mensile omonimo della Comic Art. Dylan Dog è pubblicato mensilmente dalle edizioni Bonelli. Ai mostri dei fumetti Bonelli è stata anche dedicata recentemente una bella mostra, presso il Mystfest di Cattolica, curata dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.

Vita di Corto tra pescecani e pirati

Il Sole 24 Ore, 14 agosto 1994

Il mare dei fumetti non è certamente quel luogo estivo, dove la vita scorre calma e piatta tra giochi da spiaggia e seduzioni serali. Non che questo aspetto del mare sia assente dalla produzione a fumetti, ma di sicuro la sua scarsa fascinosità non lo ha favorito molto nell’immaginario degli autori.

Quando pensiamo al mare dei fumetti, le visioni che arrivano alla mente sono quelle del Mare del Mistero del pianeta Mongo, dove Flash Gordon vive per un poco una nuova vita respirando come i pesci, e scopre un’intera civiltà sottomarina e fantastica. Certo, gli echi di Atlantide sono tutt’altro che lontani dall’invenzione classicheggiante di Alex Raymond, ma proprio Atlantide è l’ovvio prototipo di qualsiasi mondo in ambiguo e periglioso contatto con il mare.

Le Atlantidi dei fumetti, peraltro, non si contano. Evocate o ritrovate, perdute o dimenticate, reinventate o ricostruite, costituiscono un tema ricorrente con ossessiva regolarità in tante serie di mistero e fantascienza. Il mare vi è comunque il limite antico, l’altro mondo, ma conquistato e domato da una civiltà, che per quanto simile ci è in ogni caso – e magari proprio per questo – più o meno aliena.

Anche Corto Maltese, il più famoso dei personaggi dei fumetti nati da una mano italiana, ha a che fare con il mito di Atlantide da un certo momento in poi della sua vita. E sembra, questo, un incontro inevitabile, visto che il mare e il mistero sono fin dall’inizio due componenti cruciali della personalità di Corto. Lo incontriamo infatti, per la prima volta, nella “Ballata del mare salato”, legato mani e piedi a una zattera alla deriva nei mari del sud, destinato a morire di sole e di sete. Salvato da una navicella di pirati, capeggiata dal torvo Rasputin, si troverà implicato in una vicenda intricata di guerra e di corsari, di tedeschi e di inglesi, di maori e di indonesiani, sullo sfondo grande, enorme, onnipresente e silenzioso dell’oceano.

Pescecani e gabbiani, barchette polinesiane e corazzate europee, isole dominate da strani personaggi e rotte guidate dalle stelle, è il mare a cantare la sua ballata di sentimenti e di azioni umane, così importanti e così irrilevanti di fronte a lui. Poi, negli anni che seguono, pur spostatosi su altri scenari, il mare ritorna, accompagna, scandisce la vita di Corto, ora come presenza navigata, ora come ricordo di Malta o di Venezia, luoghi di mare per eccellenza e patria del personaggio e del suo autore.

Ma i mari del sud e dell’estremo oriente non sono, certo, una prerogativa del Maltese, né nei fumetti né altrove. Da Melville e Conrad, a tanti altri, sembrano essere diventati per un certo periodo, nell’immaginario occidentale, la quintessenza stessa del mare. Gli anni trenta abbondano di fumetti i cui personaggi veleggiano da quelle parti, da Terry e i pirati a Ming Fu. Da questo punto di vista, Corto Maltese sembra quasi un epigono di un gusto già in via di spegnimento negli anni della sua uscita, ma rilanciato con vigore dalla sua stessa comparsa.

Quando si passa dai mari del sud a quelli del nord si perde anche l’ultima caratteristica comune con il mare pigro delle vacanze: il caldo. In questo, nei fumetti come altrove, i mari del nord appaiono sempre come luoghi più duri, torvi e pericolosi di quelli del sud: sono i luoghi della caccia alle balene, come in una famosa storia di Wash Tubbs, del 1933, dove il protagonista e il suo amico sono ingaggiati a forza in una baleniera e trascinati in un viaggio disastroso, che si conclude sulle spiagge, assai poco balneari, dell’Alaska settentrionale.

Mari più lontani sono stati immaginati in anni più recenti da Moebius, che nel suo Incal ci mostra un pianeta interamente coperto d’acqua, dove si vive – non diversamente che in Flash Gordon – sul fondo del mare, ma i trasporti sono realizzati da immense e luminose meduse addomesticate, vere creature del mare. E nemmeno si potrebbe dimenticare il Fiume dei Morti dei Naufraghi del tempo di Forest e Gillon, un anello d’acqua dotato di atmosfera, in orbita attorno a una luna di Saturno, abitato da un’inquietante genia di becchini, che vivono su case galleggianti in mezzo a una distesa d’acqua convessa su cui vagano alla deriva le tombe galleggianti dei potenti e dei sovrani dei mondi circostanti…

Sempre più lontano, c’è un mare ancora più strano e fascinoso, che non appartiene al mondo dei fumetti, ma potrebbe bene, per la sua delirante coerenza e spettacolarità. E’ l’oceano senziente del pianeta Solaris, dal libro di Lem o dal film di Tarkowski, capace di dare forma e realtà ai desideri e ai sogni degli umani che lo avvicinano.

Una sensualità color pastello

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 1994

La zona fatua è una condizione della memoria e del ricordo, in cui gli affetti, i timori, i luoghi e i colori dell’infanzia riprendono vita, trasfigurati dalla nostalgia e dal senso della loro impossibilità. Immaginiamo che per un incidente la nostra vita vi si sposti, facendoci ritrovare in un paesaggio tanto familiare quanto incredibile, e incontrare personaggi che sono figure simboliche del gioco, della paura, del desiderio, dell’affetto.

Non vi si può parlare che sottovoce, e così – Sottovoce – i bambini del luogo chiamano il protagonista della storia di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky La zona fatua, originalmente pubblicata su Dolce vita, tra l’87 e l’88, poi uscita in volume in Francia e infine disponibile da qualche mese anche in italiano, per le edizioni Granata Press.

La pubblicazione dei suoi lavori assai prima in Francia (e talvolta anche altrove) che in Italia è una costante dell’opera di Lorenzo Mattotti, molto più conosciuto e apprezzato oltr’alpe che in patria. Qui da noi il solo fatto che Mattotti sia un autore di fumetti, invece che di quadri o di romanzi, sembra precludergli le attenzioni della critica e del pubblico. Eppure sia a livello di capacità grafica che di capacità narrativa sono davvero pochi gli autori che in Italia possono essergli considerati alla pari.

Per Mattotti, il fumetto è una sorta di linguaggio poetico, con rime, assonanze e ritmi che vengono realizzati attraverso i rapporti di colore, o di forme e colori, oppure con le vibranti interferenze emotive tra le parole e le immagini. Non è necessario che le storie siano pienamente storie: una vicenda che si snoda ha un significato, un effetto sul suo lettore, indipendente dal fatto che essa trovi una conclusione narrativamente soddisfacente. Anzi, una minore definizione narrativa permette di giocare di più con i rimandi e le allusioni della poesia.

Una poetica della materia si accompagna a una del ricordo, tanto leopardiana quest’ultima quanto poco lo è la prima. E qui si fa forte la differenza tra il poeta che usa le parole e quello che gioca coi colori. All’astrazione della parola, il segno del pastello sulla carta contrappone una materia e una materialità che sono tanto forti quanto diverse da quelle che, come immagine, essa rappresenta. L’impasto dei colori, delle forme, funziona semanticamente ed emotivamente, ma è prima di tutto un aggregato di sostanze ora dense ora leggere. Ancora più che in un dipinto – perché qui l’immagine è sempre a confronto con il racconto – questa sensualità della sostanza coloristica si traspone sul senso, con l’effetto densissimo di un discorso riempito di emozione in un modo in cui non siamo per nulla abituati.

Con Kramsky, soggettista e sceneggiatore, Mattotti ha un antico sodalizio, che colora di un’ironia tenera e un po’ malinconica le storie realizzate assieme. Nella Zona Fatua, lo smarrirsi nella terra dei ricordi è attraversato da figure dolcemente paradossali, come i piccoli gemelli di gomma e i pesci-cervo, mentre un senso di garbata incredulità viene trasmesso al protagonista come al lettore.

I fatti della realtà dietro le quinte del delirio (l’aereo precipitato, la degenza in ospedale) non sono meno indistinti degli altri, perduti nella dimensione interiore delle passioni. E che dire del finale evaporare nell’aria, con cui il protagonista si congeda dalle passioni che lo hanno attraversato per ritornare alle cose, agli sbuffi del vento tra le foglie, alla luce tra gli alberi o sulle case della città lontana?

Un libro per chi ama le sfumature e i campi di colore.

Per un sorriso di paura

Il Sole 24 Ore, 26 giugno 1994

C’era una volta il fumetto per bambini, un mondo magico del quale il sanguinario e l’orribile, il temerario e il sadico, lungi dall’essere banditi, rappresentavano il condimento principale. Per chi da adulto non ha rinunciato al desiderio di sorridere della paura, Francesca Ghermandi propone delle storie per immagini di altissima qualità e di raffinata invenzione grafica. Storie per adulti, dotate della stessa giocosa perfidia di quelle per bambini. Negli ultimi mesi sono due le pubblicazioni che si devono alla sua mano e alla sua inventiva: Joe Indiana. Il segno dei cinque, pubblicato dalle edizioni Comic Art di Roma, e Hiawata Pete, della Granata Press di Bologna.

Joe Indiana è una detective story dai toni burlescamente grandguignoleschi, di cui è protagonista un topo (assistito da un porcello), in una vicenda di mani mozzate e società segrete, che si intreccia tra piscine comunali, laboratori di chirurghi criminali, scenografie abbandonate del film di Peter Pan, abitazioni di mucche impazzite, spettacoli di magia… La città è diventata un intrico di viuzze e scale piastrellate, dove i giardini sono fatti di palme di plastica in cima ai palazzi, e gli spazi più ampi stanno dentro le case invece che fuori. La Ghermandi ha un talento particolare per la resa degli spazi, che continuano ad apparire instabili e grotteschi come in un film espressionista.

Hiawata Pete è una raccolta di strisce umoristiche ambientate in un futuro che ha molte caratteristiche del presente, in cui le figure della pubblicità escono dai televisori per inseguire gli spettatori, e c’è chi pretende di inventare automobili ecologiche che funzionano ad acqua di mare. Ma la mortadella vi è considerata una droga pericolosa, e farne spaccio è un reato grave, attorno al quale si intrecciano interessi criminali, che non esitano a farsi paravento con la predicazione visionaria di un ispirato che predica la grassezza. Un fumetto demenziale, lo si sarebbe definito qualche anno fa, godibilissimo per assurdità e cattiveria, pieno di miti rivisitati e luoghi comuni buttati per aria, disegnato come si vorrebbe ce ne fossero di più.

Lo stile grafico di Francesca Ghermandi costituisce un vero caso interessante. Ci troviamo tantissimi tra gli stilemi e le convenzioni del fumetto comico di animali (quello alla Disney, tanto per intenderci), ma è evidente, d’altro canto, l’estrema particolarità e personalità del suo modo di usare le modulazioni della linea nera e le sue curve, per ottenere alterazioni della forma a scopo espressivo. Mani e piedi sempre troppo grandi, colli troppo lunghi o inesistenti, una profusione di espressioni del viso degne del migliore cartone animato americano. L’amore per le inquadrature diagonali, dall’alto e dal basso, per i primissimi piani espressivi (del tutto inconsueti nel genere comico di animali), per l’abbondanza di dettagli (contraria alla regola della massima concisione per ottenere il massimo dell’effetto umoristico) rendono lo stile della Ghermandi un vero evento nuovo, un unicum nell’intero panorama del fumetto, italiano o estero che sia.

La casa a squadri Che questa casa esista e dove la si possa vedere dal vivo può essere verificato con questo clic. È buffo come la geometricità di questo incrocio rigoroso di ortogonali sia fortemente negata dal calore del vivere, dal disordine e rumore visivo di tutte quelle persiane mezzo avvolte, degli infissi un po’ invecchiati, e dai pensieri della signora che osserva le sue piante sulla terrazza in alto a sinistra.

Se pure mai c’è stato un sogno razionalista dietro al progetto di questa casa, quello che rende interessante questa figura è proprio la sua negazione. Ma, naturalmente, perché si capisca che c’è una negazione, si deve poter vedere quello che viene negato. Magari il senso del funzionalismo sta allora proprio in questo, nell’esistere per poter essere negato dalla storia e dalla vita lasciando comunque trasparire se stesso, e il sogno, che è stato, di controllo sul mondo attraverso la ragione. Un sogno che mostra il futuro del passato, però; non quello nostro, ahinoi!

Breccia nell’incubo di un cieco

Il Sole 24 Ore, 19 giugno 1994

Parlare di Alberto Breccia richiede il rispetto e la consapevolezza che si devono a coloro che nel proprio campo sono stati i migliori, soprattutto quando la loro scomparsa è ancora abbastanza recente da continuare a essere sentita come una mancanza. Disegnatore argentino, nato nel 1919, protagonista del fumetto del suo paese prima, e in seguito amato, invitato e pubblicato in tutto il mondo.

Quando in Europa, intorno agli anni Settanta, prima in Francia poi in Italia, in Spagna e altrove, i giovani autori di fumetti hanno rivendicato la culturalità e l’artisticità di quello che facevano, creando e distruggendo avanguardie, il nome di Breccia era sulle labbra di tutti. Lui era stato il primo in questo, lo sperimentatore accanito, l’innovatore, l’autore che non sembrava saper trovare quiete in nessuno stile, in nessun modo consueto di fare fumetto. Tutte le strade che venivano provate, o tutte le strade che sembravano degne di prosecuzione dopo i primi tentativi, sembravano dovergli qualcosa. Breccia era già passato di lì, o almeno abbastanza vicino da lasciare il segno.

Già quando, ancora negli anni Cinquanta, i suoi fumetti avevano un’aria più tradizionale, la differenza con gli altri autori era facile da cogliere. Si vedeva nella tecnica del pennino e del pennello, nei tagli di inquadratura, spaziali e temporali, nella capacità di costruire il mistero con una grande semplicità narrativa. Poi, quando negli anni Sessanta Breccia creò Mort Cinder, la sua tecnica divenne complessa, caotica, difficile da descrivere: macchie di china, biacca, pennino, pennello, tampone, persino lamette da barba utilizzate per ottenere particolari effetti visivi _ cose che si conoscono a volte solo perché lui stesso ha raccontato come lavorava. In seguito i suoi esperimenti furono ancora più innovativi, senza che mai, nella sua storia d’autore, si sia percepita la tentazione di stringere l’occhio alla pittura e alle arti più fortunate nel favore del pubblico. Quella di Breccia è stata insomma una ricerca del tutto all’interno del linguaggio del fumetto, tanto più difficile quanto poco apprezzata dall’establishment culturale.

L’ultima opera di Breccia è una traduzione a fumetti di un racconto di Enesto Sábato, Rapporto sui ciechi, una storia visionaria e atroce, con un solo personaggio prigioniero del proprio incubo. Le figure disegnate da Breccia sono le figure del disfacimento di una coscienza e di una mente, le figure del delirio, ottenute con le tecniche del collage e della china diluita, in un bianco e nero lento e difficile da decifrare.

Per chi l’ha conosciuto, la lucidità dell’autore fa uno strano contrasto con il suo amore per le aberrazioni mentali e per gli stati deliranti della coscienza. Segno forse che tra il genio e la follia qualche parentela esiste, ma nel genio vi sono tante altre cose, che di Breccia continueremo a ricordare.

(Alberto Breccia, Ernesto Sábato, “Rapporto sui ciechi”, R&R Editrice, Azzano di Spoleto 1994, pagg. 64, L. 20.000.)

4 Agosto 2011 | Tags: critica, fumetto | Category: fumetto |  Will Eisner, Il Complotto Diverse cose mi riportano in questi giorni al bel libro di Will Eisner, tra gli ultimi da lui realizzati. Non ultima il fatto di ritrovarmelo citato in nota a un interessante libro che ho la ventura di tradurre per Bompiani, che con i fumetti non c’entra nulla: il titolo italiano sarà (probabilmente) Razza e destino, di Maurice Olender, e il tema è la storia (o le storie) dell’idea di “razza”, ovvero come sia nata e come si sia diffusa negli ultimi due secoli l’idea che esistono delle “razze” umane, diverse per natura, e per natura legate al proprio specifico destino (di dominatori o di dominati, per esempio). L’idea di “razza” è servita per giustificare moralmente il colonialismo, e lo sterminio degli Ebrei e degli Zingari.

C’è un capitolo, in questo libro, dove si parla, appunto, della storia di questo falso: I Protocolli dei Savi di Sion, che, come ci racconta anche Eisner, viene confezionato presumibilmente a Parigi verso la fine dell’Ottocento dalla polizia segreta russa, scopiazzando un libello antibonapartista di qualche anno prima. L’aspetto più affascinante delle cose che racconta Olender è il modo in cui la pubblicistica razzista di quegli anni difende l’opera e soprattutto risponde alle documentate critiche di chi ne dimostrava la falsità. Vi si trovano dei veri gioielli di paralogismo, ovvero di ragionamento fallace, in cui tipicamente la verità delle premesse è fondata implicitamente sulla verità della conclusione, che viene comunque data per scontata; oppure in cui vengono date per buone delle premesse che sono tutte da dimostrare. Ecco un esempio, tratto dal libro, di un argomento di Hermann de Vries de Heekelingen (un ex professore di paleografia dell’Università Cattolica di Nimega divenuto uno dei pilastri del pensiero del fascismo e del nazismo) pubblicato nel 1938 in un pamphlet intitolato Les Protocoles des Sages de Sion constituent-ils un faux? (I Protocolli dei Savi di Sion sono un falso?):

nel corso delle epoche s’incontra dappertutto questa forza organizzata dell’Anti-Chiesa […]. In seguito questa forza occulta parla del libero esame […], essa si identifica con il marxismo, con il bolscevismo. […] Potete credere che questa lotta che dura da duemila anni […] sia opera di individui isolati? Non è forse più logico credere a un’organizzazione segreta!!! La Storia ci dimostra l’esistenza di un’organizzazione segreta che scompare ogni volta che si crede di tenerla […][e] a ogni rivelazione, gli interessati hanno un’unica risposta: è un falso, è menzogna, è invenzione…

Nel 1938, le premesse su cui il discorso di de Vries si basa erano false e indimostrabili né più né meno di oggi: che sia sempre esistita la forza occulta dell’Anti-Chiesa, che (anche ammesso che sia esistita) la si possa identificare col marxismo e col bolscevismo, che possa esistere una forza organizzata che dura da duemila anni. E anche ammettendo queste premesse deliranti, ne consegue davvero che ci debba essere una singola organizzazione segreta dietro? E se pur ci fosse, per quale ragione dovrebbero esserne responsabili gli Ebrei? Eppure, questi deliri, in quegli anni, avevano un seguito, perché queste paure trovavano rispondenza nei timori diffusi tra la gente, e i demagoghi come de Vries sapevano bene a chi stavano parlando.

Olender parla a più riprese di complottite, una sorta di malattia socialmente diffusa, che vede complotti dappertutto, e in particolare dietro a tutti i problemi dell’epoca. Gli anni tra le due guerre sono particolarmente malati di complottite, e pseudoargomentazioni come quella di de Vries trovano terreno fertile su cui crescere. Ma anche oggi non siamo affatto immuni da questa malattia, e vi sono giornali che basano la propria fortuna sulle stesse strategie retoriche di coloro che difendevano il valore dei Protocolli dei Savi di Sion.

Due esempi eclatanti sono nelle nostre edicole tutti i giorni. Basta leggere i titoli e il loro tono per rendersene conto. Libero di oggi titola, per esempio “Anche l’amico di D’Alema corteggiava la P4”: non mi interessa in questa sede la verità della notizia (e anche su questo tema la quantità di denunce ricevute da Libero potrebbe essere un interessante indizio), ma soltanto il modo in cui viene presentata. L’espressione “l’amico di d’Alema” ha non a caso una velata valenza erotica, che rimanda comunque a un nascosto rapporto preferenziale. La valenza erotica viene confermata dal verbo “corteggiare” che rimanda in questo caso a un’attività frequente e legata a un desiderio di partnership. E l’oggetto del corteggiamento è infine la P4, una loggia massonica, ovvero un complottante per eccellenza, “storicamente” riconosciuto come la Massoneria, pur se tradizionalmente associato ai poteri di destra. Ecco che si allude dunque al fatto che la P4 non sia davvero di destra, visto che il complotto riguarda così direttamente “l’amico di D’alema”.

Da parte su Il Giornale titola invece “Crisi, il Cav vede le parti sociali / E avverte: ‘Serve l’aiuto di tutti'”. Il Cav, appellato in maniera così familiare (altrettanto spesso è, infatti, Silvio) è evidentemente invece un amico, uno quasi di famiglia, che proprio grazie a questa conoscenza ravvicinata può essere da noi tranquillamente considerato al di fuori di qualsiasi complotto. Uno come Silvio, che vede le parti sociali, è certamente di un’altra pasta dall’amico di D’Alema, che corteggia la P4.

Non mi verrebbe voglia di parlare di questi squallori se non me ne trovassi davanti agli occhi uno dello stesso tipo, nel minuscolo mondo della critica del fumetto, dove gli interessi in gioco sono talmente piccoli che non si capisce nemmeno perché uno debba prendersi la briga di gettare fango inutile su altri quando ha così poco da guadagnarci. Non espliciterò di chi sto parlando: già gli faccio troppa pubblicità accennando alla sua esistenza. Credo che chi conosce quel blog piuttosto squallido che vive sulla diffusione di notizie non confermate (proprio come le voci che, storicamente, servivano per discreditare gli ebrei, creando il consenso e giustificando poi i massacri), che non pubblica le eventuali smentite e allude continuamente a chissà quali colpe, possa capire molto facilmente a chi faccio riferimento. E se non lo conoscete non perdete nulla; anzi un po’ vi invidio.

La mia opinione è che chi si occupa di fumetti dovrebbe osservare d’ora in poi il silenzio su qualunque cosa scrivano queste persone: niente commenti su di loro, niente link (neanche se siete imbufaliti perché vi stanno calunniando – in particolare in questo caso, perché è di questo che vivono). Nessuna censura: il diritto di parola è un diritto sacrosanto, che non si nega nemmeno a chi vive di calunnie. Ma il diritto a essere ascoltati è qualcosa che ciascuno di noi si conquista con l’intelligenza e l’onestà, e là dove queste qualità non hanno casa è giusto non andare, e non mandarci più nessuno.

E scusate lo sfogo, ma quando si sorpassano certe soglie non si può restare indifferenti. Qualche anticorpo l’abbiamo ancora.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti