I camini Questa foto è stata scattata nello stesso luogo di quest’altra. E il mio sguardo evidentemente mirava in alto.

Ma c’è qualcosa di antropomorfo in questi camini, che sembrano quasi avanzare, venirmi incontro. E poi c’è la luna, che allude a tante cose.

Tra queste c’è ovviamente lo spazio, e la mia testa corre, per associazioni fantascientifiche, a un vecchio romanzo di Stanislaw Lem, in cui il protagonista su un pianeta lontano incontra una razza aliena; ma è così aliena che lui non li riconosce, e solo alla fine forse capisce che i suoi alieni sono quella specie di camini che sbucano dal terreno. Non ne ricordo il titolo, e magari mi ricordo pure male quello che accade. Però questi camini sono per me gli alieni di Lem.

Il caldo fa strani scherzi.

Caboto al pastello

Il Sole 24 Ore, 15 giugno 1997

Raccontare la storia di Sebastian Caboto, cartografo e pilota spagnolo nei primi anni dell’esplorazione dell’America Meridionale, è per Jorge Zentner l’occasione per riflettere sulla difficoltà stessa del raccontare. Le notizie su Caboto sono così incerte e frammentate, così confuse dall’accumularsi delle voci, che non è possibile costruire su di lui un romanzo vero e proprio, un vero e proprio racconto che abbia qualche pretesa di verosimiglianza storica.

D’altra parte, questa incertezza ricostruttiva fa parte ormai del fascino del personaggio stesso. E l’autore non può che riflettere e ammettere di dover immaginare un racconto, il quale di davvero storico non potrà che avere il profumo, o la probabilità. Non sappiamo come davvero siano andate le cose, quando Sebastian Caboto risalì per primo il Rio della Plata e il fiume Paraguay alla ricerca di uno dei tanti Eldoradi di cui la fantasia dei colonizzatori popolava il nuovo continente. Non sappiamo nemmeno che volto avesse, Caboto, e quale ambizione lo spingesse ad affrontare mille pericoli, cambiando la rotta stabilita e lo scopo della sua spedizione, salpata in origine verso le isole Molucche.

Zentner racconta comunicandoci insieme la sua incertezza, o la difficoltà della sua presa di decisione narrativa; un’operazione rischiosa, che non gli riesce davvero sino in fondo, lasciando sospeso non solo il narrato, ma anche il modo di narrare, in una lentezza un po’ faticosa. Tuttavia Caboto non è un romanzo, bensì una storia a fumetti, e dove lo sceneggiatore non riesce ad arrivare arriva invece il disegnatore, Lorenzo Mattotti.

Partendo ora dalle suggestioni (tutt’altro che assenti) ora persino dai limiti della storia di Zentner, Mattotti, con la capacità evocativa straordinaria del suo segno di pastello, costruisce una sequenza di immagini che potrebbero vivere e raccontare anche senza le parole che le accompagnano, gravide come sono di emozione. Dalla Spagna incantata delle primissime tavole, alla ricerca del volto e dell’immaginario del cartografo, al mare e alla costa americana, sino alle difficoltà e alle tragedie dell’esplorazione dell’interno, è un trasmutare di colori, un giustapporsi di campi di luce e ombre notturne.

Il mare e il fiume sono i luoghi della luce e delle campiture appena sfumate, mentre la foresta è l’occasione per battaglie cromatiche tra le tinte più accese e più diverse – una tragica festività di colori. Lo stile di Mattotti è una volta di più l’occasione per riflettere su che cosa significhi narrare con le immagini. Non è solo, infatti, la qualità delle singole immagini a valere: né più né meno che per un film, in un fumetto non bastano singole raffigurazioni di straordinaria qualità a dare qualità all’opera nel suo insieme. E’ la tessitura complessiva a valere, le modalità dell’accostamento e della successione, il modo in cui l’immagine racconta ciò che racconta nel momento in cui lo racconta.

Le immagini di Mattotti sembrano trascinare avanti il racconto di Zentner, farlo volare, fargli raggiungere singolari profondità, persino quando il racconto ha l’aria di inciampare, di zoppicare un poco. Gli fanno oltrepassare la frammentazione, l’indecisione di un narrare che non si ritrova, attraverso la loro magica materialità: sono comunque lì, vive, calde, incisive, anche dove il racconto sfuma, si fa evanescente. Sono esse stesse sensazione, emozione, esperienza, narrazione. Sono visione in una misura che l’immagine fotografica del cinema non è in grado di raggiungere, nemmeno nelle fantasmagorie herzoghiane di Fitzcarraldo e di Aguirre, che comunque indubbiamente vivono e traspirano in queste stesse immagini.

In qualche modo, come nell’immaginario degli esploratori spagnoli c’era il mito di un Eldorado, così per noi, oggi, c’è il mito di un mondo che nella loro azione ha iniziato a disperdersi, e anche la loro azione fa parte di questo mito. Zentner e Mattotti ce ne restituiscono il profumo, remoto ed incerto, ma nella sua incertezza intensissimo.

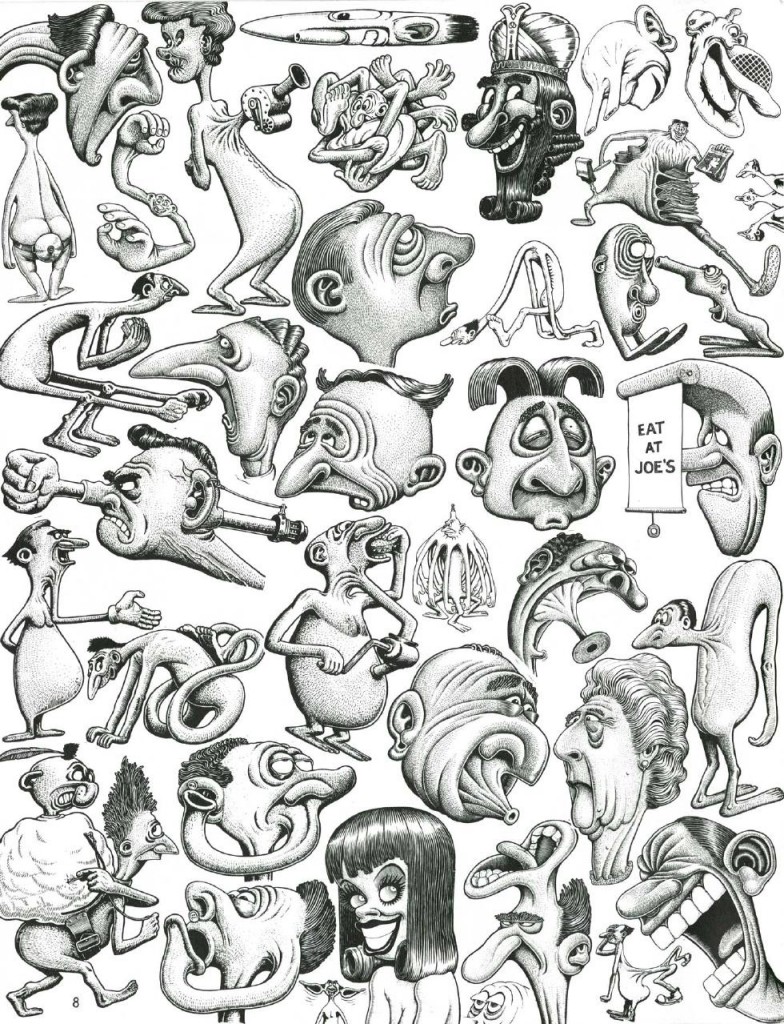

Nel segno della paura. Ricordo di Roland Topor

Il Sole 24 Ore, 20 aprile 1997

Genio del male, nel senso poco usato – ma non meno pregnante – di genio di ciò che fa male, Roland Topor ha cessato in questi giorni di elaborare le sue divertite angoscie, le sue leggerissime tragedie mortali.

Davanti agli occhi abbiamo ancora le immagini di una mostra che Palazzo Reale di Milano gli dedicò dieci anni fa. Pittore? Illustratore? Come pittore, decisamente al di fuori di ogni corrente, se non, come vaga ascendenza o ricordo, il surrealismo. Come illustratore, illustratore di che, se non delle proprie affascinantissime paure?

Narratore per immagini potrebbe essere la sua definizione, che lo accosta implicitamente al mondo del fumetto, da lui poco o per nulla attivamente frequentato, ma oggettivamente vicino a lui, per lo meno in alcuni settori. E narratore Roland Topor lo è anche stato con le parole: autore di racconti tradotti in parte anche in Italia, leggeri e impietosi, cui un romanziere certamente maggiore di lui come Daniel Pennac ha comunque continuato a dovere non poco. E autore di teatro poi, autore di programmi televisivi, regista e scenografo teatrale, per se stesso e per altri.

Anche il cinema lo ricorda, tra l’altro, come coautore (con René Laloux) di un film di animazione premiato a Cannes, Le planet sauvage, inquieto apologo sulla differenza tra razze ambientato in un pianeta fantastico, dove gli uomini vivono un po’ alla stregua dei topi. Più volte attore, richiesto per quel viso sardonico e un po’ mortifero – davvero così in linea con tutta la sua produzione artistica.

Possono forse stupire gli accostamenti creati dall’arte di Topor. Il nome del movimento Frou-frou, da lui sostenuto, può evocare leggerezze e superficialità che in Topor sono tutt’altro che assenti. Ma sono quelle stesse leggerezze che guardate con appena più attenzione lasciano scoprire dettagli che ci fanno correre uno strano brivido lungo la schiena. E’ un po’ qui il cuore, il fascino dell’arte di Topor: quest’aria di prendere poco sul serio le cose, proprio quando queste cose rappresentano le nostre angoscie peggiori.

È lo stesso segno grafico, un po’ desueto, a tradirci. Topor disegna con l’aria di fare degli schizzi, dei bozzetti, delle prove, non di rado semplificando in maniera quasi infantile; così che si è portati a non dare troppo peso, a sottrarre l’occhio con rapidità all’immagine. Poi, come per caso, ci si accorge che l’immagine contiene qualcosa di strano, un particolare fuori posto, un dettaglio che non è come dovrebbe. E allora tutto improvvisamente sembra cambiare significato, e l’occhio che era sul punto di fuggire non riesce più ad abbandonare quelle forme, adesso sì, evidentemente, mostruose.

Come le sue immagini, i suoi testi. Racconti dall’aria innocente, dove con ingannevole tranquillità le nefandezze si susseguono, ora minuscole ora mostruose: sempre senza redenzione.

Cinquantanovenne, una vita di successi, Roland Topor ci lascia oggi a riflettere sui suoi e sui nostri incubi; senza pretendere, nella sua leggerezza, di averci insegnato qualcosa; non so bene quanto consapevole, nella sua intensità, di avere aperto una strada alla rappresentazione visiva di quello che, di solito, siamo appena capaci di nominare a parole.

Laurea al padre di Paperinik

Il Sole 24 Ore, 20 aprile 1997

Fu a causa del grandissimo successo della testata Topolino che nei primi anni Cinquanta la casa editrice Mondadori trasformò in regola quella che era stata sino allora un’eccezione, e iniziò a costituire una vera batteria di autori italiani per i fumetti Disney. Il materiale che arrivava dagli Stati Uniti non era più sufficiente a riempire le pagine di un giornale che, a differenza del suo predecessore di anteguerra, non ospitava fumetti provenienti da altre produzioni. Poiché il materiale Disney d’oltre oceano non bastava, era però possibile produrne di originale a casa nostra – anche considerando il notevole successo degli esperimenti che erano già stati compiuti.

A Guido Martina e Angelo Bioletto – già autori nel 1949 de L’Inferno di Topolino, ancor oggi ben ricordata parodia dantesca – si affiancarono Giuseppe Perego, Luciano Bottaro, Romano Scarpa e in seguito molti altri autori. E arrivò anche, nel 1953, il ventiseienne Giovan Battista Carpi, destinato a diventare l’autore probabilmente più significativo del gruppo, più volte premiato e molto amato da lettori che per molti anni non hanno nemmeno potuto conoscere il suo nome; molti infatti ricorderanno che sino a qualche anno fa gli autori Disney erano impegnati all’anonimato.

Il riconoscimento più recente e più importante Carpi l’ha tuttavia ricevuto pochi giorni fa, il 10 aprile, quando nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bologna il Magnifico Rettore gli ha consegnato una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione. Il suo contributo artistico è stato ritenuto dall’Ateneo bolognese meritevole al massimo grado sia per la qualità educativa delle storie da lui prodotte in oltre cinquant’anni di attività, sia per la sua opera di educatore all’interno dell’Accademia Walt Disney, la scuola che forma i futuri disegnatori e sceneggiatori di Topolino.

Si tratta di un riconoscimento importante non solo per Carpi, ma per l’intero mondo del fumetto, tendenzialmente dimenticato dall’accademia e tenuto ai margini del mondo culturale italiano, quando non addirittura osteggiato. Certo, all’epoca in cui Carpi iniziava a disegnare Topolino il fumetto era considerato assai più di oggi una “seduzione degli innocenti”, ed è un vero piacere incontrare questo vecchio maestro che ha attraversato cinquant’anni di difficoltà senza perdere affatto la capacità di scherzare, quella che gli ha fatto inventare tantissime tra le “grandi parodie” che hanno fatto la fortuna del fumetto Disney in Italia, da Paperino principe di Dunimarca sino a Paperinik.

Proprio al personaggio di Paperinik, nato nel 1969 dalla penna di Carpi come parodia degli antieroi neri che imperversavano nel fumetto italiano di quegli anni, si deve tra l’altro l’ultima novità della scuderia Disney italiana. Ribattezzato PK, Paperinik è diventato protagonista di una testata autonoma, che fa il verso al fumetto superomistico americano, e inaugura uno stile decisamente atipico – ma evidentemente assai gradito ai lettori, visto che le vendite viaggiano intorno alle duecentomila copie.

Carpi, da parte sua, non è direttamente implicato nell’impresa. La sua attività principale si svolge oggi all’interno dell’Accademia Disney, nella formazione di giovani autori, tra i quali sono già emerse figure di spicco, che non sempre limitano la loro attività al mondo Disney.

Già, perché se c’è un rilievo che il mondo del fumetto può fare alla Disney è proprio quello di avere sempre costituito un po’ una realtà a sé, assai poco comunicante con il resto, così completa e funzionale a se stessa da crearsi un pubblico quasi esclusivo, e spesso concorrenziale con tutto il resto.

Oniriche scivolate appena fuori dal senso

Il Sole 24 Ore, 2 marzo 1997

Talora può ricordare Magritte, ma l’accostamento più felice è a Jean Arp, e ancora più come poeta che come artista visivo. L’ispirazione è quella di un dolce deragliamento dei sensi, di un tenero accostamento all’assurdo. Il segno grafico è di origine incerta, talora britannica, talora evidentemente italiana. Se per qualche tempo lo si è visto illustrare i giochi enigmistici di Stefano Bartezzaghi è perché, evidentemente, la dimensione fascinosa delle immagini dei rebus lo attira. Non tanto perché il medio disegnatore di rebus brilli per capacità e invenzione grafica, ma perché c’è indubbiamente spesso una singolare magia in questi frammenti disegnati di mondo, all’interno dei quali gli oggetti si trovano accostati grazie a particolari proprietà combinatorie dei loro nomi, e nonostante questo devono esibire ugualmente una qualche ragione meno estrinseca per trovarsi proprio lì.

Per Franco Matticchio l’illustrazione è un percorso attraverso il sogno, ma il sogno è un mondo di piccoli paradossi e rebus concettuali. I quali, nonostante la loro evidente natura concettuale, si sciolgono immediatamente appena si cerchi di ridurli in parole. C’è un piccolo disegno suo che rappresenta una donna nuda che, piegata, guarda attraverso il buco della serratura. Espresso a parole, il ribaltamento del luogo comune diventa così evidente da essere assai poco rilevante. L’immagine, invece, comunica piano piano il proprio leggero paradosso, complice lo stile grafico dimesso, la nudità tutt’altro che glamour, l’atmosfera complessivamente silenziosa che tutte le immagini di Matticchio trasmettono. L’approccio alla dimensione del ribaltamento è mediato dal tono divertito e trasognato che attraversa tutti i disegni, e che non lascia il lettore (lo spettatore?) in nessun momento. Il libro si chiama Sogni e disegni, e oltre ad avere esistenza e leggibilità del tutto autonoma, è il catalogo di una mostra che si sta tenendo in questi giorni a Milano. Un catalogo discreto e silenzioso come il suo autore, senza una riga di commento altrui, senza introduzioni o roboanti presentazioni. I soli testi che vi compaiono sono, qua e là brevi versi giocosamente poetici, meno leggeri – a un’analisi più attenta – di quanto non appaiano a prima vista.

L’autore, Franco Matticchio, è un disegnatore quarantenne ben noto ai lettori di Linus e al mondo del fumetto e dell’illustrazione italiana. Il fumetto, in realtà, non l’ha frequentato poi troppo. Qualche anno fa, su Linus, produsse una serie di brevi storie, poi raccolte in volume, che si fecero notare per la loro decisa non appartenenza a qualsiasi corrente. È solo a scavare e a rovistare che una lontana parentela con il torrenziale demenzialismo di Benito Jacovitti viene a galla – ma è come se dell’irrefrenabile impulso grottesco del vecchio maestro il giovane allievo avesse distillato alla fine niente di più che un concentrato cristallino di singolarità e calcolate incongruenze. Tanto più che il Matticchio che ricorda Jacovitti è il disegnatore, e non il fumettista. In realtà, le storie a fumetti di Matticchio non sono che l’espansione dei suoi disegni, i quali alla fine appaiono le sue produzioni più efficaci proprio per la concentrazione di elementi. Magritte è un riferimento che viene spesso alla mente, non foss’altro che per i frequenti ombrelli e bombette, e per l’accento a una dimensione semantica quasi misteriosa, eppure a portata di mano, o meglio, come spesso sembra apparire appena fuori portata di mano. Più giocoso di Magritte, Matticchio dissemina le sue figure di sproporzioni e scherzi visivi, come garbate caricature di un mondo dell’assurdo (o meglio dell’’appena assurdo’) che non è meno tale per questo – come nelle poesie di Jean Arp, dove l’elefante si innamora del millimetro e i cavalli prendono il tè nelle tazzine, ma anche nelle opere visive di Arp, dove le figure più astratte e astruse sono battezzate (e finiscono per apparire allo spettatore) come teste di folletti e sovrani dei conigli.

Il libro, e la mostra, si percorrono sorridendo. Solo di quando in quando il sorriso sfuma vagamente nelle ombre di un sogno ambiguo. Come nei racconti per bambini, dove il mistero appare al tempo stesso meraviglioso e invitante, ma anche pauroso. Il gioco infatti non esclude gli elementi di magia, e la magia è doverosamente preoccupante. Il gatto che sogna di essere trovato, nella notte, lui enorme, da un omino assai più piccolo di lui, è ancora più grande, nell’immagine disegnata, della sua immagine sognata, e ci invita a temerlo. Senza terrore, certo: non si tratta di un mostro. È solo un gattone, enorme e addormentato: ma chi può dire che cosa potrebbe accadere al suo risveglio?

Le parole in rima dell’autore, poco lontano dall’illustrazione del gatto, ci raccontano La storia del gato e del toppo, la quale recita così : “Un gatto in mezzo al pratto / insegue un topo zopo”. Anche le parole, come le figure, si piegano alla logica dell’’appena assurdo’, delineando le linee incerte di un mondo alla Lewis Carroll ragionevolmente irreale.

Dettagli (9) Non c’è dubbio che, essendo stagione di mare, siate stati colpiti prima dal soggetto che dalla composizione. Da questo punto di vista, là dove questa foto è stata presa questo era anche uno dei punti di minore densità di meduse.

Ma al di là dell’horror balneare, quello che mi piace qui è questo effetto naturalmente flou, specie verso sinistra – ma anche la disposizione complessiva delle macchie di colore. Se uno non ci deve nuotare in mezzo, le meduse sono oggetti bellissimi; un quadro in perpetuo movimento.

3 Luglio 2012 | Category: Senza categoria |  Lorenzo Mattotti, manifesto per Le monde de Poche 1997 .

Ooooops. Di colpo è luglio, fa un caldo che rimbambisce, e la mia testa si rifiuta di applicarsi al blog (e non solo).

Quindi di colpo questo blog va in ferie. Appena ho un attimo appronto un piano di re-play (come l’anno scorso).

Poi magari qualche post mi scappa lo stesso. Non si può mai dire. Ma senza impegno.

Buona estate!!

Dettagli (8) Non sono davvero sicuro di sapere perché questa foto mi piace. L’ho scelta istintivamente tra un gruppo di immagini abbastanza simili, scattate su uno stradello non asfaltato.

Sarà quella macchia di sole, o la disposizione dei sassi.

Magari piace solo a me. Se piace a qualcun altro potrebbe darmi qualche suggerimento?

La siepe, il cielo Magari, a guardare una foto come questa, si può avere la presunzione di capire che cosa ci trovasse Mondrian (e noi con lui) in quelle sue righe monotone orizzontali e verticali. Qui c’è molto di più (quanto a dettagli) e probabilmente assai di meno (quanto a composizione). A me (che sono un critico parziale e inattendibile, essendo pure l’autore della foto) piace il contrasto tra i chiari e gli scuri, in particolare nel dettaglio dei due pali, che mi sembra riassumere, in piccolo e in verticale, il senso che, nell’immagine nel suo insieme, risulta dal grande e dall’orizzontale.

Quello che Mondrian non può ottenere, e che qui c’è, non dipende gran che da me. Io mi sono limitato a registrare quello che vedevo, il silenzio del luogo, l’uccello posato per un attimo sul filo, la laguna (o mare) là in fondo.

BATTUTA DI CACCIA

Sono una battuta

di caccia queste ombre staccate

agli oggetti che le consolano, la loro sola

struttura possibile. Lo so

questo spiarmi mentre dormo, guardarmi

sotto le coperte: le vedo

tutte quelle mani senza impronte

infilarsi nella carne per scoprirmi

la bile fino al cuore. E dopo

il setaccio: ecco

si tirano tutte indietro

innocenti e tornano a contornare

le cose.

Il volume di Azzurra De Paola da cui sono tratti questi versi (e anche quelli riportati sotto) ha per titolo Benedizione per la bassa moltitudine (Le voci della luna, 2011) ed è dedicato ad Amelia Rosselli. Le è dedicato non per un debito stilistico (non in maniera evidente, almeno), ma perché si tratta di una lunga ripetuta meditazione sulla morte della Rosselli. Dai versi della Rosselli è tratto il titolo.

Amelia Rosselli parla in prima persona in questi versi, come se fosse un eroe tragico, uscito dal mito. Ed è così che ci appare, distillata nell’umanità della sua tragedia come un’Antigone, o un’Elettra; ogni componimento una diversa riflessione sulla difficoltà di vivere, sull’attrazione del salto nel vuoto. Non è tanto la poetessa Amelia Rosselli ad apparire qui, quanto la donna, l’essere umano, attraversata nella propria permanente condizione di tragedia.

Che tipo di verso si deve scegliere per raccontare liricamente una tragedia? Scegliere un verso tradizionale regolare, come l’endecasillabo, vorrebbe dire compiere un’operazione di distacco, vorrebbe dire mostrare le cose attraverso il velo della tradizione. Non si tratta necessariamente di una scelta sbagliata; ma sarebbe un’altra scelta, e certamente non è mai stata la scelta della Rosselli.

Il verso, qui, vuole restare il più aderente possibile all’espressione dell’angoscia; anzi, se possibile, deve amplificare quello che la sequenza sintattica esprimerebbe se fosse stesa in prosa. L’a capo deve mettere in evidenza le parole più forti, oppure spezzare le espressioni a rischio di frasi fatte, per ridare loro vita; oppure enfatizzare parallelismi; oppure isolare dal contesto intere espressioni…

Non si possono utilizzare, per i medesimi motivi, vere rime a fine verso. Assonanze, consonanze, e soprattutto allitterazioni, meglio se lontane dalla sede forte di fine verso, e quindi più irregolarmente dislocate, possono ugualmente costruire un tessuto musicale, una rete di ricorrenze. Sono un segnale di poeticità, di appartenenza al linguaggio; ma si impongono con sufficiente discrezione. Anzi, sono spesso l’occasione per richiamare o suggerire foneticamente dei legami narrativi.

La ripetuta allitterazione sulle liquide (l ed r) e sulla s al verso 3 di “Battuta di caccia” (che le consolano, la loro sola) viene raccolta dalla paronomasia con cui si chiude il verso 4 (Lo so), che a sua volta apre, sintatticamente, la spiegazione dell’incubo – rallentata a sua volta dallo spazio bianco dell’interlinea del cambio di strofa. (Si chiamano ancora strofe, queste, perché non abbiamo un altro modo per chiamarle; ma quello che conta davvero qui non è l’unità dei versi che le compone, bensì la spezzatura che le separa dalla precedente e dalla successiva).

E poi i versi 5 e 6 sono ritmicamente irregolari, segnati dagli enjambement, volutamente quasi-prosastici, così che l’isolamento in cui si trova posto il verso 7 (anticipato dal le vedo che riprende il lo so della strofa precedente) ne metta in evidenza l’ossessiva struttura giambica (tùtte quélle màni sènz’imprónte, accenti sulle sillabe 1, 3, 5, 7 e 9), che corrisponde al momento della contemplazione ossessiva e protratta delle figure del male. Queste figure del male si rimettono poi in moto nel verso successivo, ugualmente giambico ma dinamizzato dalla divisione in tre gruppi di quattro sillabe (ìnfilàrsi | nélla càrne | pér scoprìrmi – in neretto gli accenti forti, in corsivo quelli deboli) e sfociano di nuovo, proseguendo, in una struttura meno definita (molto debolmente trocaica), di nuovo tendente alla prosa.

Regolarità e irregolarità metrica sono perciò qui altrettanti espedienti narrativi, volti a enfatizzare in vario modo, o ad abbassare il tono, o a modificarlo di colpo. Il verso è ciò che rende possibili questi effetti, rimanendo comunque, anche nella sua variabilità, una misura del respiro. Anzi essendolo tanto di più in questa sede, dove il respiro della voce narrante (la stessa Rosselli, nella finzione narrativa) vuole essere rotto dall’angoscia, vuole essere tragico.

È singolare come nella poesia dell’ultimo secolo e mezzo una figura come il verso, che è tradizionalmente stata una figura di mediazione, di presa di distanza, nei confronti della cruda espressività delle emozioni forti, sia finita per diventare spesso una figura a sua volta espressiva. La natura scritta della nostra poesia garantisce l’immediata riconoscibilità del verso (così non era per gli antichi); e quindi il verso può rimanere un’unità formale anche là dove questo non sia evidente all’orecchio. Sarà poi compito del rapsodo moderno quello di riuscire a far sentire ugualmente questa unità – ma non è detto che ci possa riuscire davvero: la cesura di fine verso va certamente fatta sentire in qualche modo; ma come fa l’ascoltatore che non vede il testo scritto a distinguerla dalle cesure sintattiche o espressive di altro tipo?

Il verso libero permette alla modulazione della lunghezza del verso di farsi elemento fortemente espressivo, giocando pure, se si vuole, sulla maggiore o minore regolarità prosodica al suo interno. In questo modo, la scansione dei versi si trasforma in un sistema sintattico ulteriore, che si affianca a quello vero e proprio, ora assecondandolo, ora contrapponendovisi. Abbiamo così due modalità diverse di gestione del respiro: il verso, che dovrebbe esprimere un respiro, e la punteggiatura che dovrebbe suggerire a sua volta le possibili modulazioni della presa di fiato.

Questa complessità di respirazione si presta bene a esprimere quella dell’angoscia, che anche è complessa e difficile. Eppure è proprio la scansione dei versi, che di questa complessità fa parte, a permettere che si conservi comunque un senso ritmico, una dimensione ancora sotterraneamente rituale. Raccontare in versi l’agonia della Rosselli vuol dire comunque celebrare il rito che la ricorda, che la rende presente – come si poteva fare, a suo tempo, a Epidauro celebrando l’agonia di Cassandra, o quella di Ifigenia.

DISSENSO PRIVATO

Si deve

dissossare il pensiero – comprendere

per sottrazione e togliere

tutte le parti iniziando

dalla pelle.

Pianificare un olocausto

del senso del pudore e poi l’angoscia

e togliere anche questi

al computo finale.

Sottrarre all’amore il tarlo del proibito.

E resta

un’impalcatura vuota, un mucchio

di costole a scaffali

e da una parte all’altra il vuoto

purissimo del corpo.

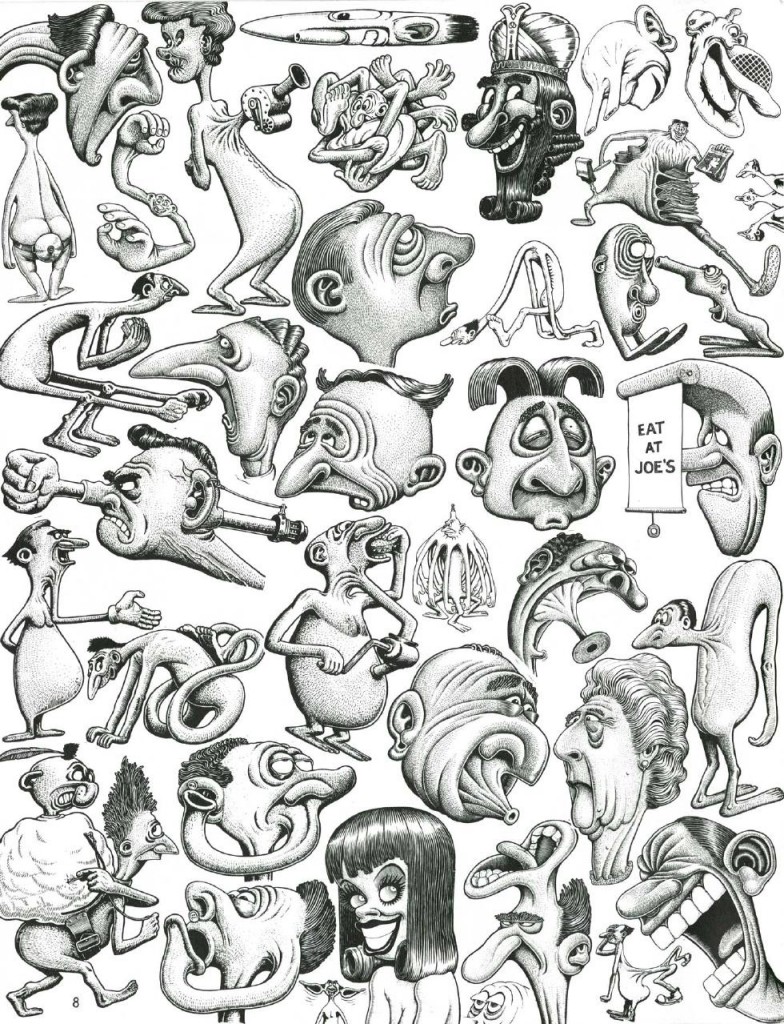

Il Popeye di Sergio Ponchione  Sergio Ponchione rivela sul suo blog un segreto di Pulcinella, ovvero il debito enorme che ha nei confronti di Elzie Crisler Segar. A guardar bene, nella vignettona iniziale, si vede bene anche un altro grande debito, quello nei confronti di Benito Jacovitti. Sergio Ponchione rivela sul suo blog un segreto di Pulcinella, ovvero il debito enorme che ha nei confronti di Elzie Crisler Segar. A guardar bene, nella vignettona iniziale, si vede bene anche un altro grande debito, quello nei confronti di Benito Jacovitti.

Nelle loro peculiarissime specificità, Segar e Jacovitti sono stati forse gli autori più genialmente demenziali della storia del fumetto mondiale, capaci di costruire sul niente delle gag assolutamente esilaranti, spesso indimenticabili. I personaggi di entrambi ostentano continuamente un misto tra genio e stupidità, assai difficile da calibrare; così come è difficile giocare sul tormentone mantenendolo nei limiti di ciò che fa ridere, senza arrivare a far sì che stanchi. Quante volte il capitano don Perfidio Malandero può farsi schiaffeggiare dall’Alonza Alonza detta Alonza continuando a farci ridere? E quante volte Wimpy (o Poldo che dir si voglia) può riuscire a scroccare il suo panino?

C’è qualcosa, in Segar come in Jacovitti, che si potrebbe definire una sorta di geometria dell’assurdo, una sotterranea iper-regolarità delle gag, o dei rapporti stralunati tra i personaggi; una geometria che è una specie di idealizzazione astratta del reale, il quale, visto attraverso la sua lente, ci può apparire a sua volta assurdo. Ma la regola di questa geometria continua a sfuggire – ed è senz’altro diversa dall’uno all’altro autore. C’è qualcosa, in Segar come in Jacovitti, che si potrebbe definire una sorta di geometria dell’assurdo, una sotterranea iper-regolarità delle gag, o dei rapporti stralunati tra i personaggi; una geometria che è una specie di idealizzazione astratta del reale, il quale, visto attraverso la sua lente, ci può apparire a sua volta assurdo. Ma la regola di questa geometria continua a sfuggire – ed è senz’altro diversa dall’uno all’altro autore.

Obliquomo è il figlio di questa assurda e inafferrabile geometria, il tentativo sempre più riuscito di definirne delle nuove coordinate, senza dimenticare quello che c’è stato prima. Vedere in questa tavola Ponchione che ripropone Segar in una grande panoramica alla Jacovitti è davvero un po’ emozionante. A quando una nuova grande storia surreal-demenziale del prof. Hackensack?

Jacovitti, panoramica da “Il Vittorioso”, 1955 P.S. A dire il vero, bisognerebbe aggiungere un terzo autore di riferimento per Ponchione, a costruire una sorta di trimurti del surreal-demenziale, che soprassiede agli incubi ponchioniani. Eccolo qui:

Basil Wolverton, “Eat at joe’s”

Dettagli (7) Già la spirale di per sé è una forma piuttosto affascinante. Qui la si vede bene nella conchiglia più in alto. La spirale è un vortice, che evoca una traslazione dal macrocosmo al microcosmo, o viceversa, a seconda di come la si percorre; e, comunque sia, ci si sente trascinati a percorrerla. È quindi una forma diabolicamente dinamica, e di conseguenza inevitabilmente simbolica.

Trovarne tante qui, immobili, nella luce calda e ferma del sole, incarnate nell’emblema stesso della lentezza, con questa materia così concreta e solida, con il legno del palo, e persino un ricciolo di cacca di chiocciola… insomma, c’è davvero un bel salto implicito, dall’astrazione inquietante al concreto quotidiano, e viceversa.

Non so se queste lumache qui siano buone anche da mangiare. Ma che cosa succede, a livello simbolico, quando si mangia il contenuto di una spirale?

Luoghi simbolici Le finisterrae sono luoghi evocativi per loro stessa natura, luoghi simbolici che rappresentano l’estremo, la fine, il punto oltre cui non si può andare. Tanto più lo sarà la finisterrae estrema di un paese in cui i simboli contano molto, come questa.

Vivekananda, Tiruvalluvar, e poi non ricordo che altro ancora: i simboli si accumulano naturalmente in un luogo così simbolico. Ci sono persino le ceneri di Gandhi disperse in quell’acqua lì.

Di questa foto a me piace la prospettiva, con il punto di fuga verso sinistra, con il conseguente disporsi dei monumenti in un ordine umano, l’ultimo di fronte al mare, che qui davanti è davvero senza fine. E poi mi piace quel gruppetto di persone che sta lì, a guardare, ad assorbire la potenza simbolica del luogo.

È sempre pieno di turisti indiani questo posto. Gli occidentali sono pochi. In realtà non c’è gran che da vedere, per un turista, specie se occidentale in cerca di meraviglie. È solo la potenza simbolica che è straordinaria.

21 Giugno 2012 | Tags: fumetto | Category: comunicazione visiva, fumetto | A quanto mi dicono, Maestri del fumetto (Tunué editore) è in libreria oggi. Io non l’ho ancora ricevuto, e muoio dalla voglia di vederlo. Intanto qualcosa potete vedere anche voi, via ISSUU, o qui sotto (cliccateci sopra per ingrandire):

P.S.: Mi fa sapere giusto ora l’editore che c’è stato un ritardo, e il volume sarà in libreria il 28 giugno. Bisogna trattenersi ancora un poco.

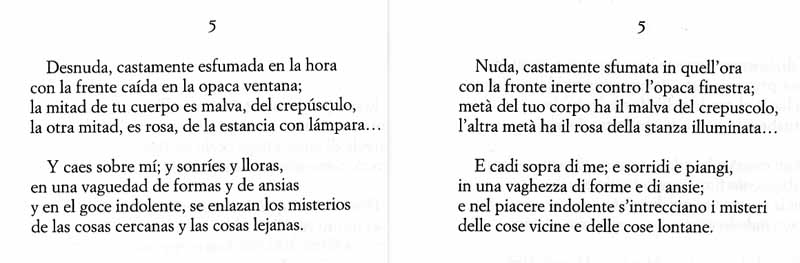

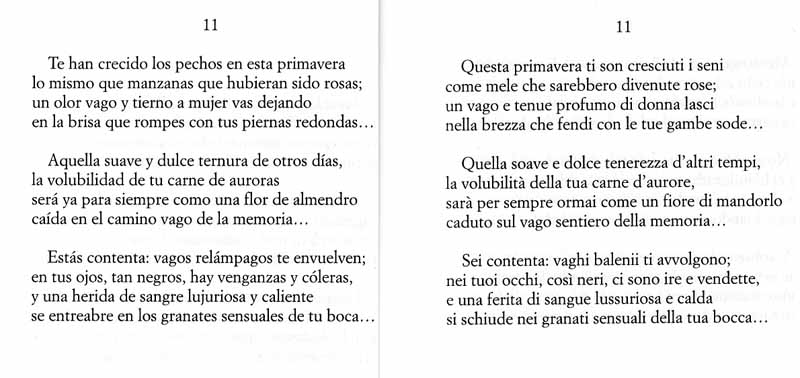

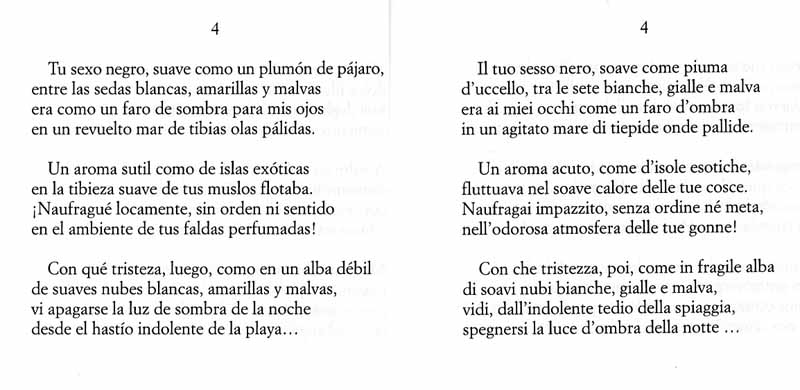

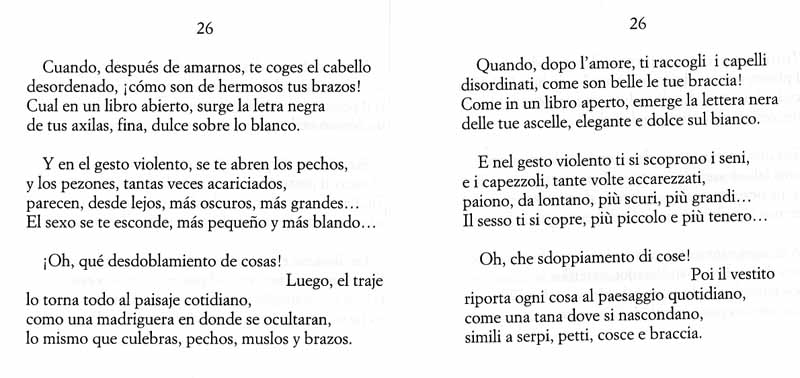

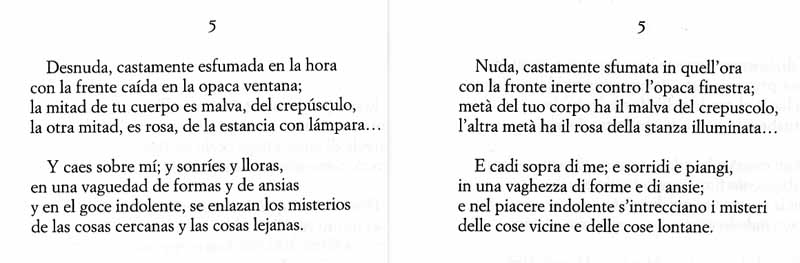

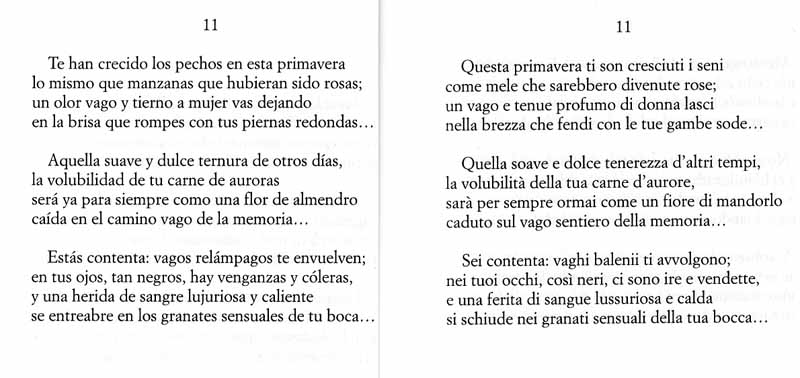

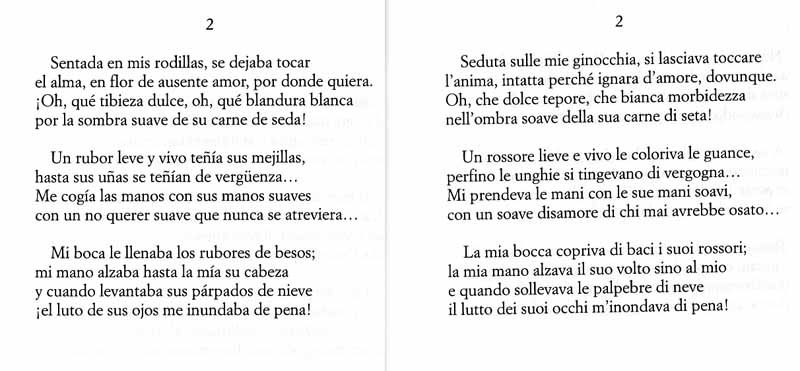

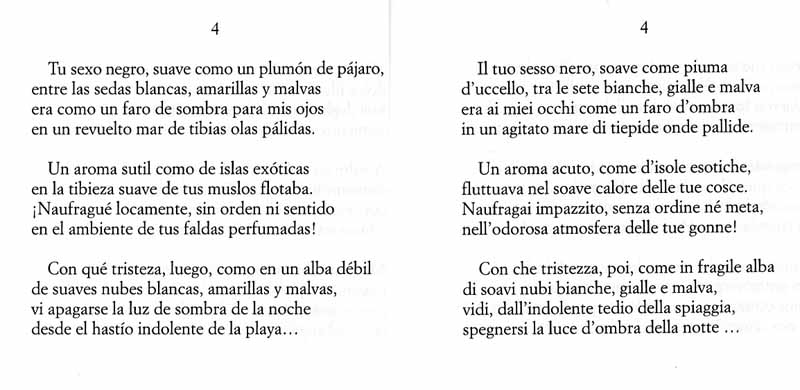

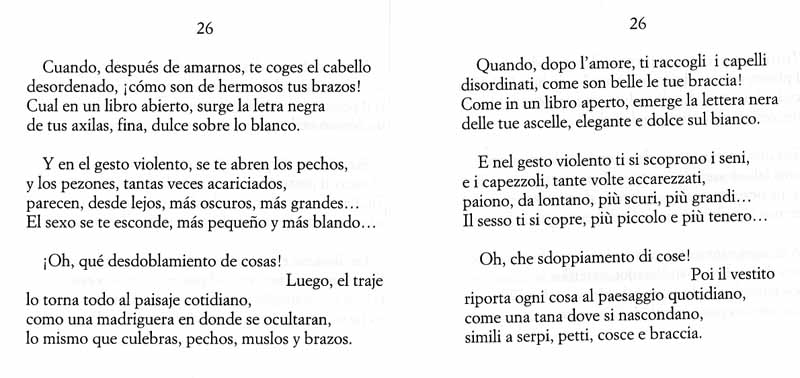

Jiménez, Libros de amor, 1-5 Qualche settimana fa, in una libreria di reminders, mi sono trovato davanti a un libro di poesie di cui ignoravo l’esistenza. Ovviamente ignoro l’esistenza di tantissimi libri, ma quello aveva in copertina il nome di Juan Ramón Jiménez, e credevo che i suoi libri mi fossero tutti familiari almeno nel titolo. Invece non solo Libros de amor non mi suonava, ma mi sembrava persino strano come tema per un poeta astratto e intellettuale come Jiménez (anche se, in effetti, sempre sensuale in questa sua astrazione). Ho pensato che fosse una specie di centone; una raccolta di suoi versi di tema sentimentale. Poi invece ho letto le prime righe dell’introduzione, e l’ho comperato subito.

Libros de amor è stato pubblicato in italiano da Fausto Lupetti Editore nel 2009 (traduttore Piero Menarini), mentre la prima edizione spagnola è del 2007. Jiménez è morto nel 1958 (era nato nel 1881). Libros de amor è un libro vero, non un centone, che stava persino per essere pubblicato nel settembre 1913, ed era quasi in bozze quando Jiménez ne fermò la pubblicazione, a luglio.

Perché un poeta, arrivato a questo punto, può cambiare idea e decidere di annullare un suo libro? Difficile pensare che di colpo non gli piacesse più. E in effetti non era per questo.

Il fatto è che nel frattempo aveva conosciuto Zenobia Camprubí, e se ne era innamorato. Le aveva dato da leggere un suo libro precedente (Labirinto), che conteneva accenni erotici molto più blandi di quelli che si apprestava a pubblicare in Libros de amor. Zenobia non aveva apprezzato per niente, e Juan Ramón aveva cercato di difendersi spiegando che, in realtà, in tutti i suoi versi carnali c’era, a guardar bene, una certa “tristezza della carne”, e che, insomma, tutto era da interpretarsi come conflitto, oppure metaforicamente.

Magari era vero, e magari questo si ritrova anche in Libros de amor, ma non c’è dubbio che la sensualità e l’eros, per malinconici che siano, erano comunque trionfanti nel lavoro che stava andando in stampa. Se Zenobia l’avesso letto, lui l’avrebbe certamente persa. Quindi, quel libro non doveva esistere; non doveva nemmeno essere esistito.

Lo leggiamo oggi, un secolo dopo. Non è un Jiménez così diverso da quello che conosce chi apprezza le sue raccolte successive. Solo che quella sensualità che nei suoi versi è sempre presente qui diventa eros esplicito, desiderio, persino atto sessuale. Certo, c’è la tristezza della carne, e c’è anche, fortissima, la sensazione che si alluda sempre a una dimensione più spirituale e astratta. Ma lo si fa, compiutamente, attraverso i sensi e la carne – con tanti echi da Baudelaire e Darío.

Credo che Juan Ramón Jiménez sia stato uno dei poeti che più ho amato nella mia vita, e l’ho amato anche per questa sua astrazione permeata di sensualità. Ma al trovare qui, invece, questa piena sensualità permeata di astrazione, mi viene da tirare un sospiro di sollievo a ogni componimento: che, per fortuna, almeno il manoscritto è sfuggito alle grinfie di Zenobia; che, per fortuna, qualcuno l’ha raccolto e pubblicato; che, per fortuna, io l’ho trovato lì, dopo averlo ignorato quando è uscito.

Cosa devo pensare di Zenobia? Magari dobbiamo a lei tutto il resto che Jiménez ha scritto. E allora va bene, benissimo. Ma in questo, almeno solo in questo, il suo moralismo ha avuto la colpa che ha ogni moralismo, quella di condannare perché non si è in grado di capire; quella di credere che ciò che si crede è la verità e il resto è bassezza. Indubbiamente Zenobia doveva essere una donna affascinante, di grande intelligenza, ma almeno in questo episodio io ci vedo la stessa stupidità che vedo in ogni fondamentalismo, in ogni ideologia seguita acriticamente.

Jiménez, "Libros de amor" 1-11  Jiménez, "Libros de amor" 2-2  Jiménez, "Libros de amor" 2-4  Jiménez, "Libros de amor" 2-26

Flavio Montelli, "Goodbye Bukowski" (Coconino 2012), pp.42-43 La si legge volentieri, e non solo, questa prima graphic novel di Flavio Montelli. Il disegno, ispirato all’underground americano, è del tutto in linea con quello di cui si racconta; ma soprattutto ne emerge un’immagine di Charles Bukowski molto diversa da quella che di solito ne abbiamo: ubriacone sì, ma molto tenero e innamorato, dolcissimo con le donne e soprattutto con la figlia. Poi non so (e non mi interessa) quale sia il Bukowski più vero, se questo o quell’altro. Quello che conta è che Montelli lo racconta bene, forse perdendosi un poco verso la fine, quando i flash back si moltiplicano; ma è un peccato veniale, nel complesso.

Quello che più conta è che la storia ha un bel ritmo di pause e di eventi, e che soprattutto in questo modo si ottiene l’effetto di una complessiva serenità, anche se il protagonista non smette praticamente mai di bere. È come se un certo negativismo da intellettuale maledetto americano venisse riscattato da qualcosa di più solare, e persino il disegno, pur rifacendosi a Crumb, o a Seth, o comunque a quel tipo di impostazione grafica, appare in qualche modo più sorridente…

Sarà l’attraversamento dell’oceano, sarà che l’immagine degli scrittori ubriaconi è passata un po’ fuori moda (ma l’eventuale loro qualità letteraria no), ma nel complesso è molto piacevole questa rivisitazione, questa separazione del personaggio Bukowski dall’immagine un po’ usurata che ancora gli si tiene cucita addosso (e che magari vende, certo! e questo, per chi gestisce la sua eredità, è quello che conta).

Flavio Montelli, "Goodbye Bukowski" (Coconino 2012), pp. 136-137

Dettagli (6) Anche qui, quello che mi rende interessante questa foto è il contrasto tra natura e cultura: il reticolo artificiale stampato nella terra, con le foglie e gli altri residui.

Stampato, ma con una serie di leggere irregolarità: la natura interpreta a modo suo le razionali geometrie umane.

La casa arancione Naturalmente, vivere in una casa come questa sarebbe davvero un sogno; non ho ancora capito se un bel sogno, però, o un brutto sogno. Persino i colori delle scale gialle e del tendone azzurro stanno al gioco degli eccessi (o di quelli che a noi appaiono tali). D’altra parte, questi sono anche i colori di cui si vestono le donne, qui in zona; e se vestono una donna con eleganza, perché non un’abitazione?

In ogni caso, non è un luna park. È una cosa seria / una casa seria. E la foto comunque mi piace anche come costruzione plastica, con la grande area arancione a destra (e la finestrina in alto), che si trova interrotta, a sinistra, dai dettagli scuri, viola, azzurri e gialli. Il tutto poggia su un basamento chiaro, grigiastro. Le linee che sembrano rette, convergenti per la prospettiva dal basso, in verità non lo sono tutte quante.

Ho fatto la prova, con Photoshop, ad aumentare la saturazione di questa foto al massimo, e quasi non è cambiata! Questi colori sono già saturi così.

Comunque, se avete ambizioni immobiliari, la potete trovare (credo) qui (o comunque nella stessa città).

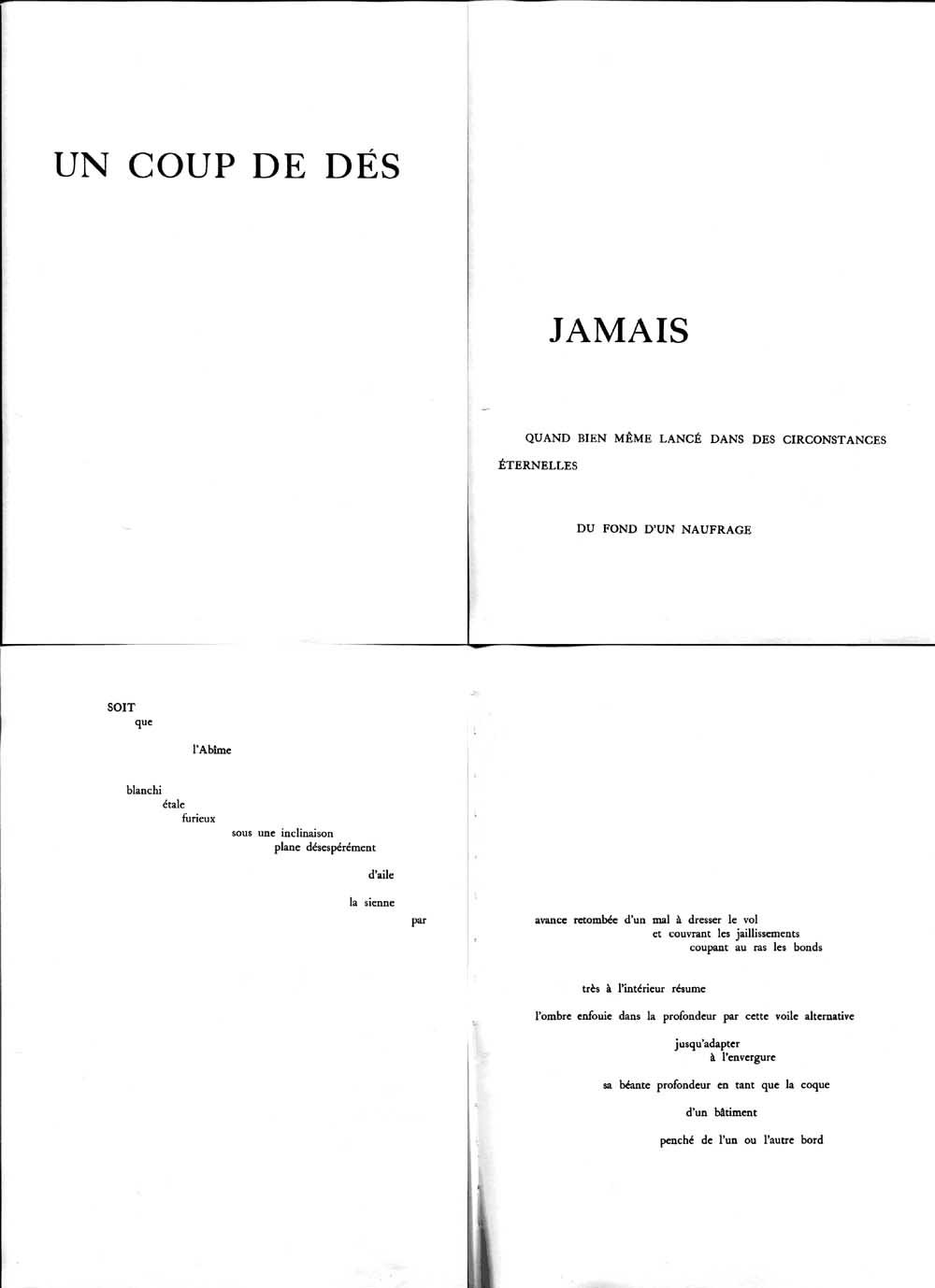

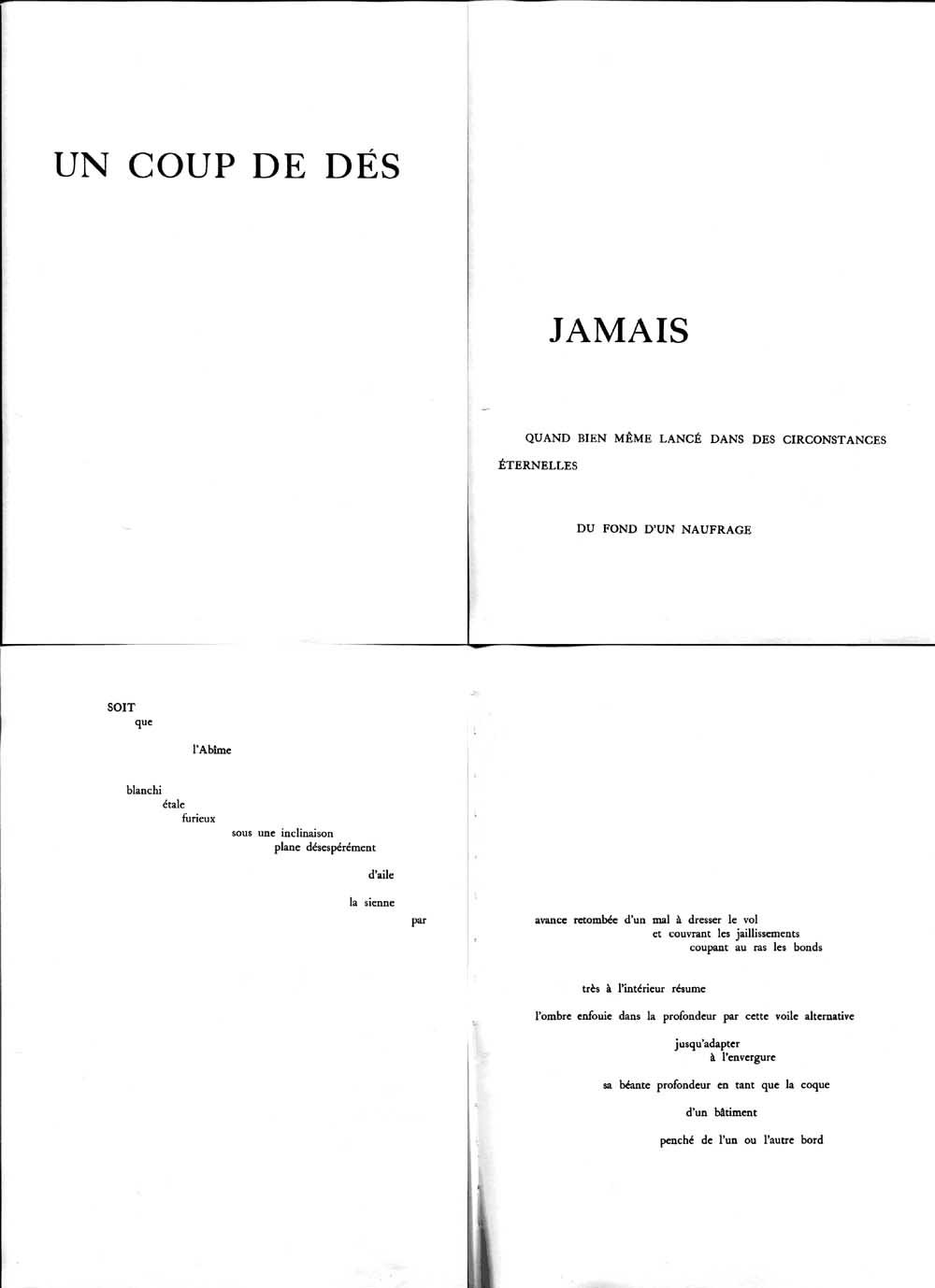

Stéphane Mallarmé, "Un coup de dés", 1897 (prima, terza, quarta e quinta pagina) Il poemetto Un coup de dés, che Mallarmé pubblica nel 1897, solleva un problema che mi sembra non piccolo rispetto al rapporto tra scrittura e voce in poesia. La cosa paradossale, in tutto questo, è che Mallarmé sta cercando di riportare alla poesia quello che gli sembra che la musica le abbia un po’ usurpato. Vale la pena di leggere qualche riga della breve, ma importante, introduzione che lui stesso scrive, a presentazione e spiegazione della novità grafica (per quegli anni assoluta) di questi versi:

Gli spazi bianchi, in effetti, assumono importanza, colpiscono immediatamente; la versificazione ne ha bisogno, come silenzio circostante, così che un frammento, lirico o di poche sillabe, occupa in mezzo circa un terzo dello spazio della pagina: io non trasgredisco questa misura, mi limito a disperderla. La carta bianca entra in gioco ogni volta che un’immagine, di per sé, finisce o inizia, accettando la successione di altre, e poiché non si tratta, come sempre, di tratti sonori regolari o versi – bensì piuttosto di suddivisioni prismatiche dell’Idea, l’istante in cui appaiono così come la loro durata, in qualche messa in scena mentale precisa – è in posizioni variabili che si impone il testo, più vicine o più lontane dal filo conduttore latente, a seconda della verosimiglianza. Il vantaggio, se mi è permesso dirlo, letterario di questa distanza che separa mentalmente dei gruppi di parole, o le parole tra loro, sembra sia ora di accelerare ora di rallentare il movimento, la scansione, la recitazione stessa secondo una visione simultanea della pagina: essa stessa presa come unità come altrove lo è il Verso o la linea perfetta. L’effetto poetico fiorirà e si disperderà velocemente, secondo la mobilità dello scritto, intorno alle fermate frammentarie di un’espressione scritta tutta in maiuscolo che è introdotta dal titolo e lo estende. Tutto avviene, brevemente, sotto forma di ipotesi: si evita il racconto. Si aggiunga che questo uso del pensiero a nudo con ritirate, prolungamenti, fughe, o il suo stesso aspetto grafico risulta essere, per chi legge a voce alta, uno spartito. La diversità nei caratteri di stampa tra i motivi preminenti, uno secondario e quelli adiacenti, impone la propria importanza all’emissione orale, e l’andamento del rigo ora mediano, ora verso l’alto o verso il basso della pagina indicherà la salita o discesa dell’intonazione.

Insomma, sembra che Mallarmé abbia pensato queste pagine come una sorta di spartito, per guidare la recitazione. Ma c’è qualcosa che non quadra del tutto nel suo discorso.

Mallarmé, infatti, non poteva non sapere che in uno spartito musicale tutti i segni sono assolutamente codificati, e se anche resta, inevitabilmente, un notevole grado di libertà all’interprete, pure non ci sono dubbi sul fatto che una certa nota sia, poniamo, un sol, in semiminima, in posizione di levare, pianissimo. Ma qui, la diversità dei caratteri di stampa, come dev’essere intesa dall’interprete: come una differenza di intonazione? o di volume? o di registro della voce? e il fatto che si vada a capo, in certi casi, senza tornare a inizio riga, come va espresso distintamente dall’andare a capo ritornando a inizio riga? e la maggiore quantità di bianco, se dev’essere un silenzio, come va quantificata temporalmente?

Non esiste nessuna regola, nessuna codifica, per questo spartito; il quale, di conseguenza, non può essere uno spartito. Sono al massimo indicazioni di carattere analogico, evocativo, che possono sollecitare esecuzioni vocali diversissime tra loro, ben difficilmente riportabili alla medesima partitura scritta. Di fatto, in questo componimento, l’aspetto grafico è irriducibile al sonoro, e qualsiasi esecuzione orale dovrà essere molto creativamente reinventata.

Questa irriducibilità al sonoro non cade inascoltata. Se Mallarmé poteva ancora convincersi in qualche modo di aver scritto una partitura per l’esecuzione orale, i Calligrammes di Apollinaire sono chiaramente al di là di qualsiasi rapporto ovvio con l’oralità; mentre le parole in libertà di Marinetti oscillano tra questi due poli, ponendosi ora come pseudo-partitura (evocativa, e non codificata) ora come pura visività.

Intendiamoci: non è che un’esecuzione vocale dei Calligrammes sia impossibile. Quello che è impossibile con i Calligrammes, ma anche con Un coup de dés, è assumere una corrispondenza automatica e bidirezionale tra la versione orale e quella scritta, come se, fatte salve alcune inevitabili differenze, qualcosa di comunque sostanziale rimanesse a definire un’identità trasversale del testo poetico.

Quello che voglio dire è che noi assumiamo tranquillamente che una versione scritta e un’esecuzione orale di, poniamo, un sonetto, siano sufficientemente equivalenti da essere prese come due istanze del medesimo testo – visto che dalla versione scritta si può desumere quella orale, e che dalla versione orale si può desumere quella scritta (la metrica serve anche a questo). Nelle presentazioni pubbliche si dà per scontato che leggere ad alta voce i versi di un poeta equivalga a lasciarli leggere dal pubblico con i propri occhi. Questa presupposizione è così forte che non viene scalfita nemmeno dal peggior interprete orale che si possa immaginare: magari percepiamo il fastidio della pessima lettura, ma cerchiamo mentalmente di attraversarla, per giungere ugualmente al testo.

Assumiamo implicitamente, in questo modo, che la poesia sia fatta di parole, e la sua forma grafica sia irrilevante. Questo è certamente un effetto, prolungato nel tempo, dell’antica natura orale della poesia, rispetto alla quale le versioni scritte dei testi poetici sono semplici notazioni mnemoniche. Eppure questa considerazione è stata corrotta da secoli di abitudine alla poesia come forma scritta, perché se davvero fossimo rimasti legati alle radici orali, non potremmo fare a meno di tutte quelle componenti della parola parlata che la parola scritta taglia fuori: accenti, intonazioni, velocità, intensità… Alla fin fine, questa presupposta equivalenza della versione scritta e di quella vocale di un testo poetico si basa su un dilavamento della parola, la quale rimane spogliata sia di quello che è specificamente visivo, che di quello che è specificamente sonoro. Quello che ci resta in mano, insomma, è la parola come senso, o poco più – in un complessivo immiserimento che riduce la parola della poesia a quella della prosa, o peggio, a linguaggio informativo-narrativo…

Il tentativo di Mallarmé è – mi sembra – proprio quello di rompere questa presunzione di equivalenza, mettendo nel gioco quello che non c’era mai stato: un’organizzazione grafica anormale, inquietante, in se stessa evocativa. L’organizzazione grafica è organizzazione grafica e basta: non vive, come la parola, nella doppia natura di scrittura e vocalità. Non c’è nessun modo “normale” di vocalizzarla. Di fronte ai versi di Mallarmé, chi legge deve inventare, esprimere, inevitabilmente tradire. Se ancora nel leggere un sonetto di Dante posso considerare equivalenti e fedeli tutte le letture vocali in cui si capiscano le parole e la loro articolazione sintattica – perché l’organizzazione grafica non è pertinente – nel leggere Un coup de dés sono costretto a riconoscere come differenti e infedeli tutte le letture, e a giudicarle per quel che sono, indipendentemente dal testo scritto. Mallarmé, in fin dei conti, sta facendo sì che ogni lettura ad alta voce sia inevitabilmente un “liberamente tratto da”; perché non c’è nessun modo ufficiale e codificato di tradurre in suoni i suoi spazi.

Io credo che esista poesia che è fatta per l’esecuzione orale, e di cui la versione scritta è davvero un semplice supporto mnemonico, un copione; che esista poesia fatta per la scrittura e la vocalizzazione interiore, che tollera bene e “normalmente” una esecuzione orale; e che esista poesia fatta per la sola scrittura, la cui vocalizzazione interiore, pur necessaria, è inevitabilmente frammentaria, e che può essere eseguita oralmente solo attraverso un’operazione di trasformazione scenica altamente creativa. In tutti i casi, il rapporto tra poesia scritta e poesia vocale, anche quando le parole sono le stesse, è complesso – ora di più ora di meno: ma lineare non lo è mai.

Potremmo chiamare poesia orale il primo caso; poesia scritta il secondo; poesia visiva il terzo. Percentualmente, la poesia scritta è quella che, nella nostra cultura di oggi, viene praticata di più. Ogni volta che posso, quando leggo ad alta voce (versi miei o altrui), cerco di fare in modo che il mio pubblico possa anche vedere con i propri occhi i versi che sto proponendo. Nel caso della poesia orale questo non sarebbe invece necessario. Non lo sarebbe, mi pare, nemmeno nel caso della poesia visiva: però lì dovrebbe essere chiaro che quello che si sta udendo ha ben pochi rapporti con quello che era stato scritto. Leggere vocalmente la poesia scritta senza mostrarla equivale perciò a trattarla come poesia orale, o come poesia visiva; in ambedue i casi è un inconsapevole e incontrollato tradimento: nel primo perché si dichiara il testo scritto come accessorio, nel secondo perché si dichiara che tra testo vocale e testo scritto la relazione è molto blanda, e che perciò quello che si sta ascoltando gode di quasi totale autonomia.

P.S. Questo post prosegue il discorso già avviato nei precedenti: Della Storni, di poesia e oralità (12 aprile 2011), Dell’origine del melodramma e di una piccola cucina cannibale (22 febbraio 2012) e Della poesia orale e della (e di) Voce (22 maggio 2012).

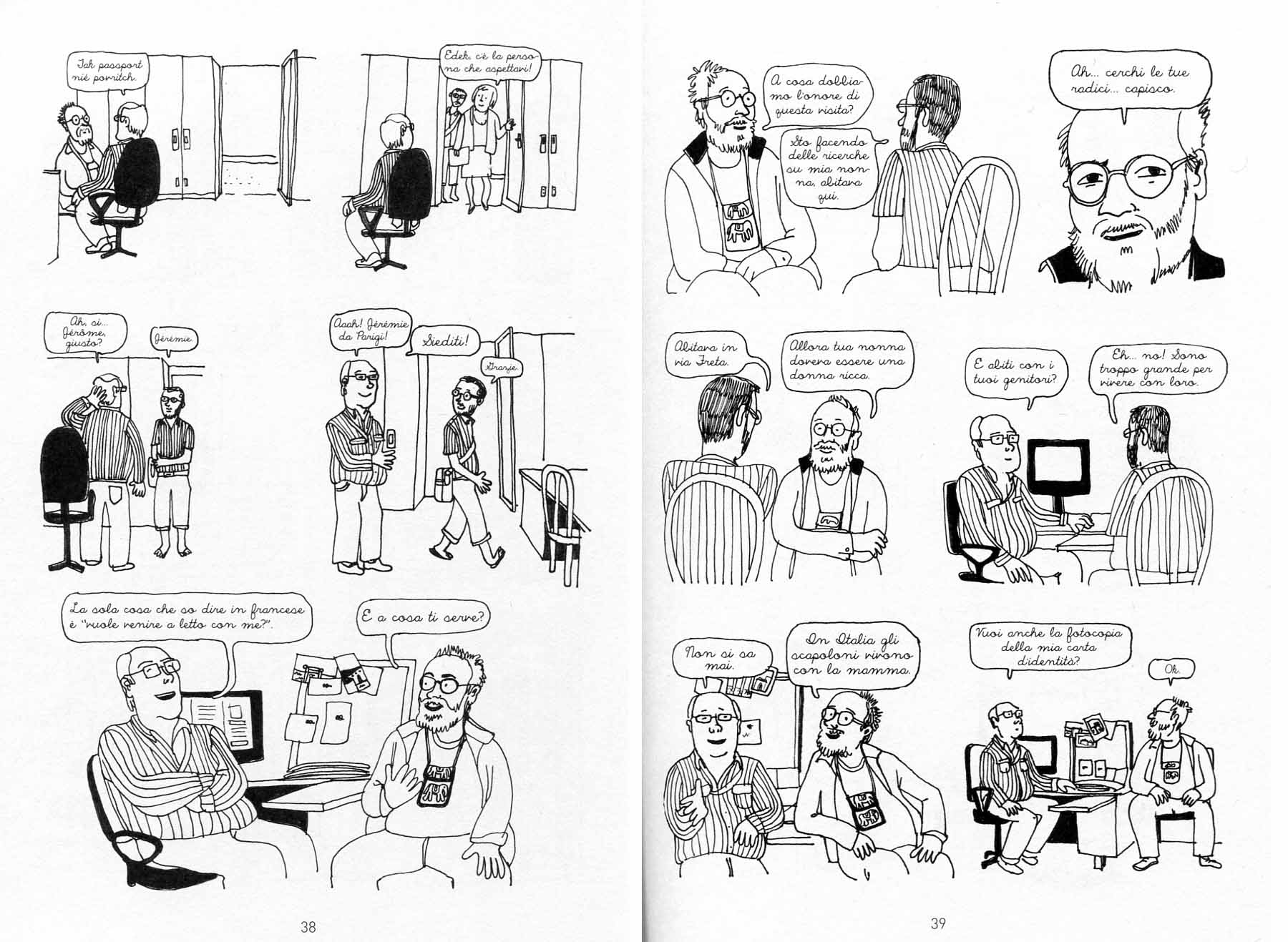

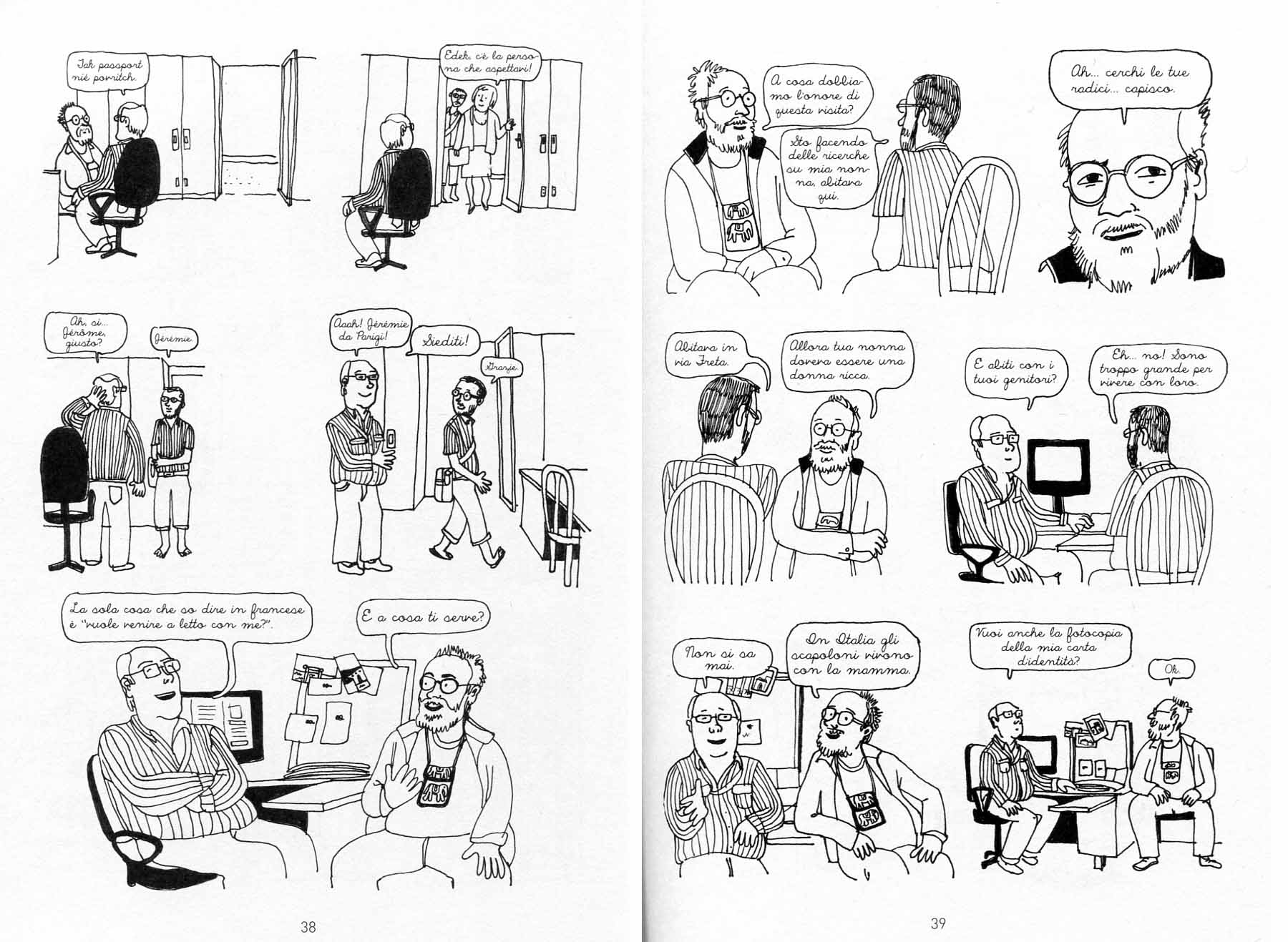

11 Giugno 2012 | Tags: fumetto, Jérémie Dres | Category: fumetto |  Jérémie Dres, "Noi non andremo a vedere Auschwitz", Coconino 2012 Leggo Noi non andremo a vedere Auschwitz, di Jérémie Dres, fresco di stampa da Coconino. Il tema è interessante: due fratelli francesi, di origine ebreo-polacca, vanno in Polonia a cercare traccia delle proprie origini, poco dopo la morte della nonna, che è stata sino ad allora il loro unico tramite verso quel mondo. A Varsavia ne cercano la casa, prendono contatto con la comunità ebraica locale, troveranno con qualche sforzo le tombe dei bisnonni, scopriranno che esiste una rinascita vivace della cultura ebraica, dopo la caduta del comunismo. E non andranno ad Auschwitz, il che è sicuramente uno dei fatti più apprezzabili della vicenda, come sottolinea pure, nella prefazione, Jean-Yves Potel, Rappresentante del memoriale della Shoah per la Polonia (a Parigi). Evitare Auschwitz significa infatti cercare le tracce di un’altra storia, una storia positiva di vita e di civiltà, che il nazismo prima e il comunismo poi hanno in gran parte spazzato via. Però non del tutto.

Sin qui, tutto bene. Peccato che, al di là di queste apprezzabili cose, leggendo il testo non si capisca bene perché si dovrebbe andare avanti nella lettura. Noi non andremo a vedere Auschwitz si presenta come un reportage a fumetti, o come un diario di viaggio, ed è sicuramente fedele, documentato (le parole delle persone intervistate provengono dalle registrazioni, le immagini dalle fotografie…). Tuttavia, o troviamo interesse a priori nell’argomento, oppure il testo non fa gran che per sollecitarlo in noi, e questo mi sembra un difetto non piccolo.

Insomma, o c’è qualcosa che io continuo a non capire, oppure il meccanismo di questo testo non funziona. Sarebbe stato meglio forse scrivere un saggio, un libro-documento, destinato a chi sia interessato a priori al tema. Ma la forma graphic novel, come la forma romanzo tout court, ha l’ambizione di rivolgersi a “tutti”, o comunque anche a chi non sia interessato già di per sé al tema in sé, perché il meccanismo di coinvolgimento che esse instaurano dovrebbe funzionare indipendentemente dal tema, e favorire per questo l’interesse anche per qualcosa che prima non si supponeva che ci potesse interessare.

Insomma, questo libro non prende. È onesto, discreto, per niente ideologico; non cavalca il facile tema dell’antisemitismo; tutto è raccontato con cura e senza ideologie precostituite. Ma non prende mai il volo, e dopo un po’ non si capisce più perché si dovrebbe andare avanti a leggerlo. Peccato.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti