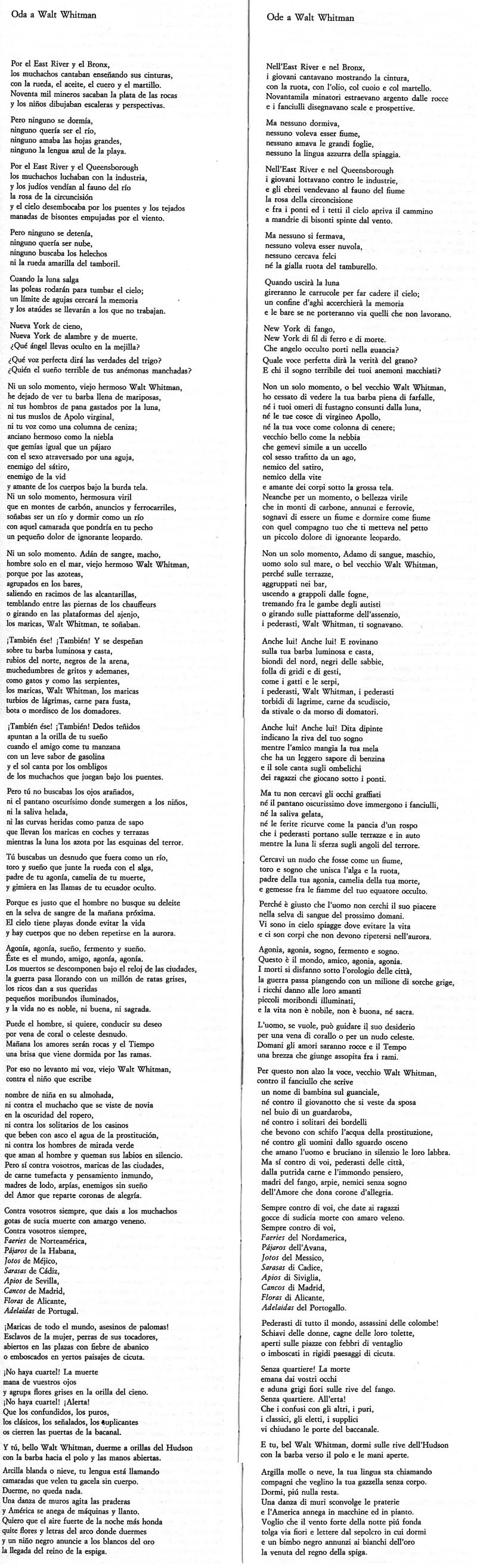

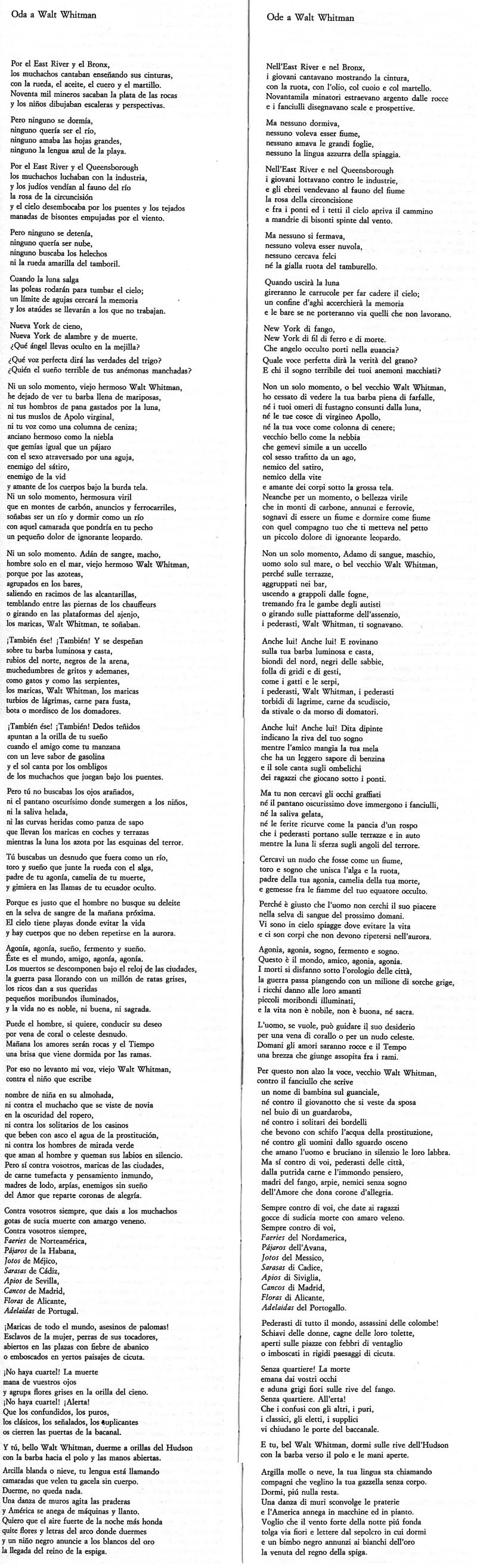

Federico Garcia Lorca – Ode a Walt Whitman (trad. di Vittorio Bodini)  Allen Ginsberg,” A Supermarket in California” (trad. di Fernanda Pivano)

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive. Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Nell’immagine dell’America dell’Ottocento, il paese dell’avventura, della scoperta e della conquista, in cui la novità viene accolta con l’entusiasmo della giovinezza, può essere giovane anche un vecchio, specie questo vecchio; una sorta di Omero del Nuovo Mondo.

Per lo spagnolo García Lorca, nei primi anni Trenta, Whitman può apparire il simbolo del mondo nuovo, alieno, meraviglioso e terribile, che egli sta scoprendo attraverso le maglie del surrealismo, scoprendo pure quanti debiti il surrealismo stesso mostri nei confronti del vecchio poeta.

Per l’americano Ginsberg, a metà dei Cinquanta, Whitman può apparire il simbolo del mondo ugualmente nuovo, ma ormai ridotto a quotidianità, a commercio, a banalità – eppure magari riscopribile nella sua natura profonda proprio attraverso di lui, capitano oh mio capitano.

Non è certo un caso che il tema dell’omosessualità emerga in ambedue i testi, potente e centrale in García Lorca, con la sua condanna della pederastia; accennato ma comunque rilevante in Ginsberg. Per la vita di tutti e tre i poeti il tema dell’omosessualità è stato rilevante: inconfessabile in Whitman, nascosto in García Lorca, pubblico per Ginsberg. Ma quello che in Ginsberg sembra qualcosa di più o meno risolto, in García Lorca è un profondo dramma di differenze, magari specchio delle medesime confusioni (tra omosessuali e pederasti) di cui egli stesso poteva essere stato vittima.

Metto qui questi testi senza altri commenti, perché sono entrambi testi che ho molto amato da molto tempo, e che per coincidenza mi sono ricapitati sotto gli occhi recentemente, scoprendo che alcune delle immagini che nella mia memoria attribuivo all’uno appartenevano invece all’altro. Tra i miti che costruiscono la poesia, c’è indubbiamente anche la poesia stessa, e gli uomini che la fanno – ma i miti vivono attraverso la memoria, e la memoria, spesso, fa quello che crede.

Walt Whitman

Questa è solo una segnalazione. Il post inizia così, e prosegue su DOPPIOZERO (foto del tavolo inclusa):

Il tavolo di Gabriella Giandelli Tavoli | Gabriella Giandelli

Il tavolo di Gabriella assomiglia un po’ a un suo disegno: molti colori, un’armonia delicata di fondo, un ordine un po’ inconsueto con piccoli dettagli imprevisti qua e là, una bella luce. Qualcosa a cavallo tra il familiare e il leggermente perturbante. [ il resto è qui]

Edmond Baudoin, “Insalata nizzarda” pp. 30-31 Edmond Baudoin è nato nel 1942. In Francia, Salade niçoise è uscita per L’Association nel 1999, ma c’era già un’edizione precedente, di Kodansha, del 1995. In Italia arriva adesso, da Coconino (trad. di Stefano Sacchitella). Ricordo queste date per rendere chiaro che, al momento in cui produceva le storie di questo volume, Baudoin era un autore maturo, ma non anziano come oggi – e che sono quindi comunque testimonianza di una tecnica affinata per anni, ma ancora al culmine della sua potenzialità espressiva.

Non voglio parlare del volume di Baudoin nel suo complesso. Le 9 storie contenute al suo interno sono molto godibili, anche se forse un pelino troppo favolose e sentimentali. Ma sono comunque belle storie.

Quello che però rende il volume decisamente notevole è il disegno di Baudoin, ed è di questo che vorrei parlare, almeno un poco, alla ricerca degli elementi del suo fascino.

Come potete vedere dalle quattro pagine di esempio che ho inserito sopra e sotto queste parole, Baudoin usa un bianconero netto, fatto di linee sottili di pennino (ora morbide, ora più rigide) e di linee grosse di pennello, non di rado usato a secco, anche quando queste linee si allargano sino a formare campiture.

L’effetto complessivo è quello di una luce violenta e drammatica, in cui le sfumature di fatto mancano, ma sono continuamente evocate proprio dalla sporcatura dei margini a secco della pennellata, oppure, più raramente, da tessiture di pennino volutamente grossolane (presenti in queste pagine, in piccola misura, solo nella prima vignetta in alto dell’ultima pagina). Sembra quasi che i tratti del pennello e quelli del pennino giochino in queste immagini due ruoli narrativi diversi: i tratti da pennello (comprese le campiture uniformi – con l’effetto di coinvolgere pure quelle bianche, definite per assenza) definiscono, appunto, le forti tinte, cioè l’emozione, il dramma; i tratti da pennino, viceversa, sono quelli più fini che disegnano i volti, specie di lei, e le mani, cioè in generale i sentimenti più delicati, la tenerezza. Definiscono però anche le curve del corpo di lei, e quindi la sensualità.

Nell’insieme, si ha l’impressione che i tratti del pennino raccontino un po’ di più il dettaglio della realtà; mentre i tratti del pennello mettono su carta la visione del mondo che ne hanno i personaggi (o il protagonista), tutta carica della loro (della sua) immaginazione emotiva. Non che le due cose siano davvero disgiunte, o che possano mai esserlo – però in questo modo i due poli della rappresentazione sembrano trovarsi contemporaneamente presenti, e il messaggio che passa è che si sta raccontando una storia vera, così come ugualmente vera è l’emozione con cui la storia viene vissuta. La realtà e la sua percezione emotiva sono ugualmente presenti e ugualmente rappresentate, solo con tipi di tratto differenti.

In questo stesso senso, potremmo definire realista il disegno di Baudoin? Certo se per realista si intende l’opposto di caricaturale, non c’è dubbio che questo lo sia. Tuttavia, in un senso più ampio del termine, a me pare che il fascino del mondo costruito da questi segni stia proprio nella sua irrealtà. C’è, per esempio, quella bellissima vignetta che sta in basso a sinistra nella terza pagina: se la intendessimo realisticamente, come dovremmo interpretare l’oscurità che nasconde solo la parte alta dei corpi dei due ragazzi? Perché se ne vedono solo le gambe? – quando poi, nella vignetta successiva, la luce non manca per illuminare i corpi interi.

Si può aggiungere che il tratto del pennino è quello, in generale, più potenzialmente descrittivo, e quindi quello a cui nel disegno (del fumetto ma non solo) viene più frequentemente delegata la rappresentazione della realtà. In sé, ovviamente, esso non ha niente di più realistico del tratto grosso del pennello – e si può agire, disegnando, anche in maniera diversa. Ma siccome il modo standard di rappresentare la realtà è quello, ecco l’effetto di realtà, e quello, qui assai più forte, di irrealtà, prodotto dalla dominanza del pennello.

In verità, proprio grazie a questo non-naturalismo del segno, e al fatto che le sfumature non vengono disegnate bensì sempre e solo evocate, ciascuna singola immagine può giocare sul rapporto tra bianco e nero per evocare la luce che le serve per focalizzare esattamente quella situazione emotiva, senza veramente metterla in scena, senza rappresentarla davvero. Così, per esempio, in cima alla quarta pagina, a sinistra i volti vicini dei due ragazzi escono dall’oscurità profonda, mentre a destra c’è il riverbero della notte sul mare, con le sue luminosità: insieme, abbiamo l’effetto di una grande intimità e quello del contesto magico che l’accoglie; e in tutti e due i casi il disegno coglie non la realtà, ma l’essenza immaginata della situazione; coglie il mondo nel suo vissuto emotivo, molto di più che in quello semplicemente percettivo/fotografico.

Se vogliamo, poi, questo è insieme il pregio e anche il limite del lavoro di Baudoin in questo libro, le cui storie sono un pelo troppo favolistiche, troppo sognanti per essere vere – proprio come il mondo costruito dai suoi disegni. Ma quando il disegno è così tanto migliore della realtà, quanto ci importa davvero di quest’ultima?

(Non ho spiegato – non ho ancora capito – come poi il tratto del pennello e quello del pennino riescano qui a convivere così bene. Magari sarà l’occasione per un prossimo post, appena ci arrivo.)

Edmond Baudoin, “Insalata nizzarda” pp. 32-33

Dettagli (34) È passato il cinghiale, la moto, il cielo è annuvolato ma luminoso, l’erba stenta a crescere, il mio occhio è lì, parte del quadro ravvicinato.

L’odore, lo sentite?

I tavoli e il mare Non so. Devo parlare di linee orizzontali e verticali, di vicino e lontano, di scuro, chiaro, azzurro e rosso? O del mare che si rispecchia sul tavolo lucido?

Oppure è sufficiente proporla, questa figura presa qui, in questa mattina di febbraio, con un sospiro, magari?

6 Febbraio 2013 | Tags: Italo Testa, poesia | Category: poesia |  Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva. Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva.

Poi, certo, ogni autore sogna di sfornare il classico, quell’opera che resta sugli scaffali a lungo, al limite per sempre. E questo ci rivela che esiste (almeno) un terzo criterio di durata, che dipende da quanto (e sino a quando) il testo in oggetto esprime qualcosa di cruciale per un numero rilevante di lettori. Non è un criterio generalista né generalizzabile, ma è nondimeno un criterio influente; forse quello, sulla società letteraria, più influente di tutti: le opere che saranno ricordate sono quelle che soddisfano questo terzo criterio, infatti. E, proprio per questo, in fin dei conti questo terzo criterio si trova alla base di ogni presentazione critica di un testo poetico: deprivata di qualsiasi possibilità di successo commerciale, la poesia vive di approvazioni personali e profonde, sogna di incarnare lo spirito del tempo, e che quello spirito possa essere ritrovato a lungo…

Da questo punto di vista, per quanto poco un testo poetico duri, almeno un decennio o due gli spettano di diritto. Per quanto effimero possa essere il suo senso, non decadrà secondo il criterio delle librerie, bensì, semmai, secondo quello del gusto – il quale ha comunque tempi un po’ più rilassati. Proprio per questo motivo, io rivendico il diritto, in quanto critico, di considerare come novità tutti i testi poetici usciti negli ultimi dieci-quindici anni, e di proporli eventualmente qui – magari alternati, se capita, con dei veri classici o anche con dei sospetti classici (i quali potrebbero essere anche più giovani, benché in odore di durata).

Anche La divisione della gioia, di Italo Testa (Transeuropa 2010), come ogni altro testo poetico, ambisce a entrare tra i cosiddetti classici; ma lo fa, mi sembra, anche in un altro senso, quello, per intenderci, per cui esiste una differenza lessicale tra classicità e classicismo. Nel caso di Testa, parlare di classicismo non vuole scomodare l’antichità classica, e nemmeno altri classicismi più recenti, come quello ermetista. Nondimeno, è inevitabile, leggendo la scrittura calibrata, elegante, appassionata, spesso avvincente, di Testa, che si sentano gli echi di una serie di classici del Novecento, da Montale a Sereni a Fortini, a Eliot e all’ultimo Porta, persino al Pavese di Lavorare stanca. È una poesia, potremmo dire, riflettutamente sentimentale, appassionatamente riflessiva, attenta sia alla costruzione metrica che a evitare gli eccessi intellettualistici dei neo-metricisti. Si parla di una storia d’amore, di sesso, di passione e di difficoltà di rapporto; si racconta molto, e anche bene, sempre a cavallo tra il distacco e la partecipazione. C’è una bella storia, con un bel linguaggio, un bel ritmo poetico…

Ma si ha come l’impressione che questa limpidezza sia troppo intenzionalmente classica; e mentre tutti quesi echi costituiscono indubbiamente un pregio per i versi di Testa, ne sono insieme anche il limite. Questa ricchezza, e il bel racconto che la accompagna, finiscono per appartenere, ai miei occhi, a un’altra epoca, un’epoca classica, che non è la mia; e il mio apprezzamento, che durante la lettura c’è, indubbiamente, e ed è anche frequente, a volte persino forte, finisce per essere arginato dalla sensazione di trovarmi altrove – negli anni, insomma, poeticamente meravigliosi, di Montale, Sereni, Fortini…

Non è un peccato subire degli influssi, certamente. Senza influssi non c’è poesia, né nessun’altra creazione artistica. Non è un peccato nemmeno lasciarli vedere. Ma quando la sensazione mi arriva così forte, come lettore io perdo il contatto diretto col testo, o col discorso che gli sta dietro; e vivo la sensazione di non essere io, oggi, il destinatario di quelle parole, bensì un lettore mitico di qualche anno fa. D’altra parte, proprio come ogni autore segue dei miti, allo stesso modo anche ogni lettore lo fa. Io non posso certo escludere che La divisione della gioia possa entrare nel novero dei classici, nel giro di qualche anno (non mancano di sicuro, a quest’opera, le qualità tecniche per meritarlo), ma questo non potrà accadere per mano di lettori che non si possano del tutto riconoscere come i suoi.

Da: La divisione della gioia (sezione II)

I. UN LUOGO QUALUNQUE

o sulle poltrone in prima fila,

davanti a un sipario grigio

segui in allerta la scena vuota,

come una macchia nera in un quadro

lo spazio deserto ti incornicia:

è stato sulle scale, il gradino

lucidato dai passi anonimi,

l’ombra obliqua che taglia lo stipite:

oppure è quando senza preavviso

il chiavistello con uno scatto

scuote l’uomo che dietro la porta

a torso nudo liscia il lenzuolo,

quando la sedia accostata al muro

ha mosso un’ombra dentro la stanza

e i panni inerti sul ripiano

hanno mandato un lampo nel buio:

o è stato mentre risalivi

fino al nostro primo appartamento,

la mano appoggiata al corrimano,

appena il vento ha mosso le tende

contro le assi del pavimento

e hai visto le crepe nella brocca,

ti sei voltata contro il bianco

squarcio del lino sulla parete:

o è stata la mia sete a disfarti,

lo sguardo osceno che getto al mondo

sulle braccia sode di una donna

in vestaglia, di primo mattino,

con la brama del volto coperto,

del taglio aperto lungo le natiche,

e ogni volta che le spalle forti,

ossute, come un quadrante bianco

tornavano a imprigionarmi

nel tempo del corpo sconosciuto,

in un interno spoglio e taciuto:

o è stato in una casa a due piani

sopra la croce di Sant’Andrea,

mentre anch’io nella marea

del desiderio cadevo vinto,

ansimando per la prima volta

preso tra i rami del suo ailanto,

o quando da dentro chiudevamo

le tende, a telefono spento

per sentire sul binario il treno,

senza più un gesto o un pensiero vero,

se da allora il passaggio è precluso

e non posso tornare a ciò che ero:

ma forse anch’io un giorno ho pensato

presto le macchine partiranno,

la casa sarà per noi sbarrata

e io sotto un lampione astioso

sfoglierò altre pagine, altri libri,

o camminerò lungo un parco

e nemmeno la notte potrà

nascondermi, se guarderai sotto

le tue finestre sulla panchina,

o se appoggiata a uno schienale,

nuda, alle undici di mattina

ti toccherai furtiva, e senza

più ben sapere chi siamo stati,

quando la lampada ci cadeva

a lato, e il letto si spostava

dal muro, e l’acqua non bastava:

così, se tutte le cose restano

su se stesse, come le colonne

contente di sopportare il peso,

di opporsi alla gravità che incombe

dalle architravi, dai porticati,

o i ciottoli sparsi sulle piazze,

i coppi scuri, incatramati

tra i lucernai aperti ai venti,

i fori da cui la luce piove,

e poi le griglie sui marciapiedi

impassibili a prender nota

della curvatura delle gambe,

del lino che corre tra le cosce,

come tutta stia nel suo contegno,

e accolga indifferente la luce

nella presa rapace dell’ombra

che cade sulle facciate calme,

sull’intonaco che irride i nostri

sforzi di camminare eretti,

restare fermi a un davanzale,

o i tentativi di imitare

la fissità del cielo, di statue

mute che si tengono i gomiti

nell’aria domenicale, oppure

sotto due fila di luci in fuga

posano gli occhi su una tazza

con i polsi, le labbra serrate,

le dita richiuse con fermezza:

anche così si annega l’ansia

nello specchio marmoreo di un tavolo,

anche quando la vita si piega

tra le imposte, sull’impiantito

verde, o dietro la ghigliottina

che separa il tempo dalla stanza:

nemmeno così sarà redento

questo agitarsi, questo andare

esposti a ogni buffo di vento,

o nella luce artificiale

di un neon credere che la notte

non sia notte, il verde non scintilli

immune da ogni nostro sguardo,

le merci esposte nel silenzio

di una vetrina siano lo sfondo

del nostro tranquillo sovrastare,

del dominio saldo della specie:

e quando nelle insegne luminose

che ritmano i grani dell’asfalto

hai visto il segno certo, il richiamo

ribattuto da ogni nostro passo,

o in una vetrina, controluce

hai scorto sul ripiano le pose,

le ossa spigolose del suo corpo

segnarti senza più un riparo,

come il giorno che stesa sul letto

ti sei girata, tranquilla, e hai visto

le grate che spartivano il vetro,

e alzandoti di scatto hai detto

che non sarebbe successo niente,

che tutto era ancora intatto

e mentre ti guardavo in silenzio

sei sparita nell’angolo cieco:

allora ho visto che nulla torna,

che la fragilità ci insidia

dall’interno, dentro le giunture,

s’insinua nelle vene, riveste

la piega opaca dei discorsi,

allora, chiamandoti in disparte

a fianco del letto avrei atteso,

la pelle a toccare il marmo freddo,

che tutto fosse tornato a posto,

il braccio nascosto tra le gambe,

la luce sulle mie cosce nude,

la mano a coprirti il pube:

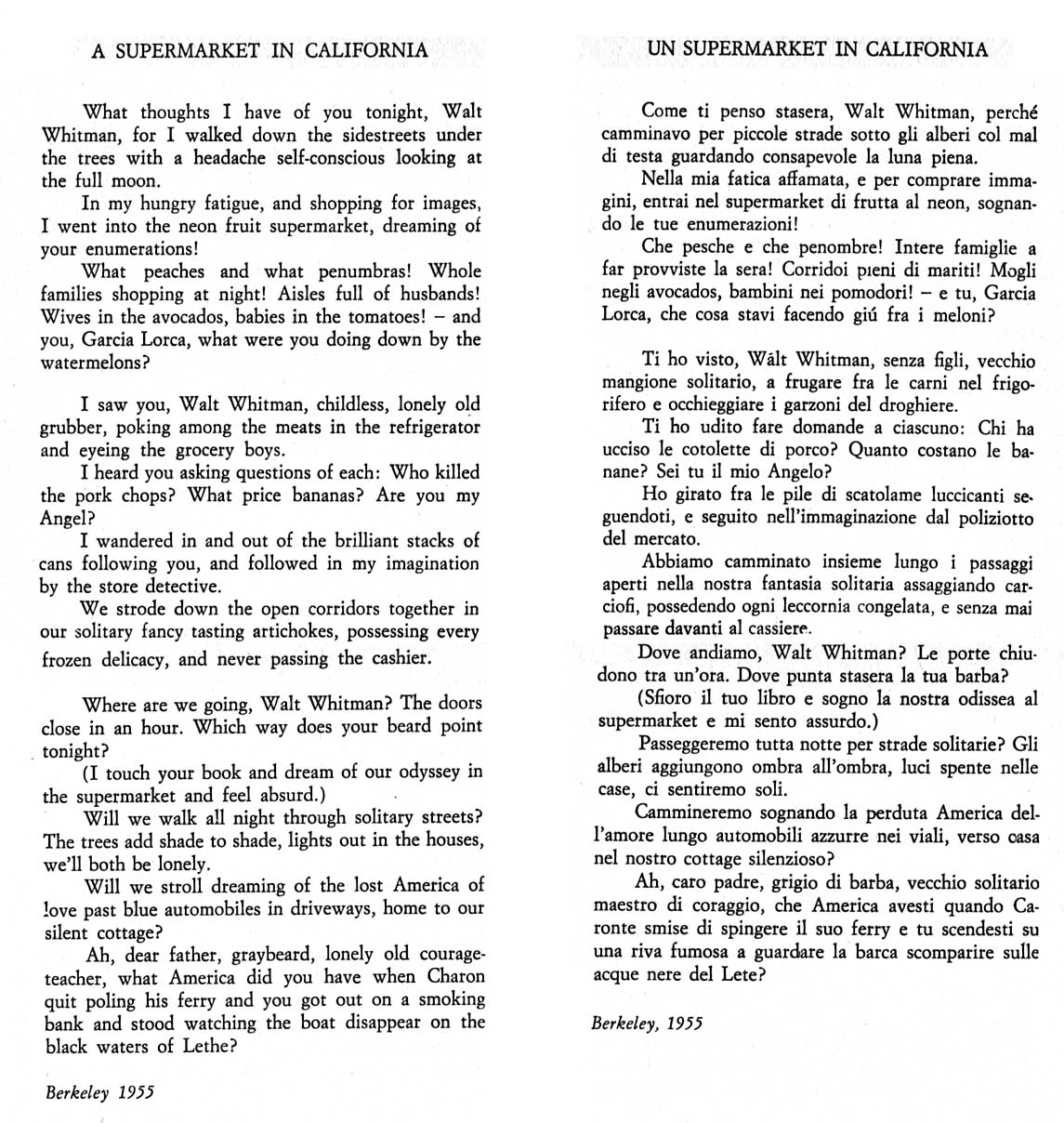

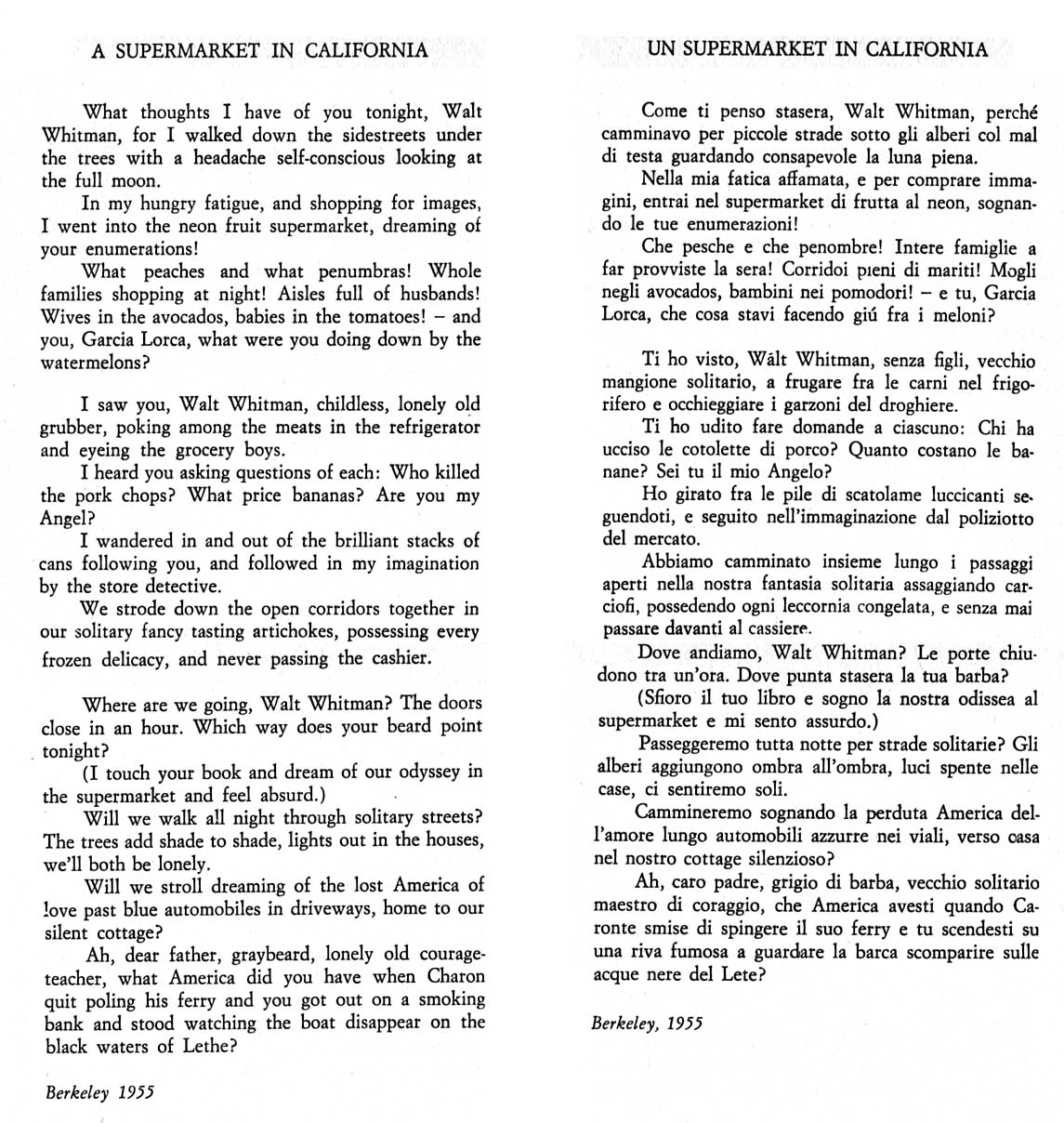

Baru, “Quequette Blues”, pp.112-113 (Coconino 2012, trad. di Francesca Scala) Volevo scrivere qualcosa su Quequette Blues, opera prima di Baru ristampata da poco da Coconino. Poi mi è caduto l’occhio sulla prefazione di Manuele Fior, e mi sono accorto che aveva già detto lui, benissimo, gran parte di quello che avrei voluto dire io. Se non possedete il libro, la potete comunque leggere qui, sul suo blog.

Potrei aggiungere a quello che dice Fior che questa storia, godibilissima, possiede, di Baru, già tutti i pregi (molti) e i difetti (pochi, ma ogni tanto disturbanti). È una storia fatta di niente: un gruppo di amici, francesi ma tutti figli di immigrati, che tirano a far tardi, il più tardi possibile, in occasione di un capodanno. In più, c’è la scommessa sul fatto che, in quel lasso di tempo, il protagonista perderà la verginità.

Siamo nel 1966, tra fabbriche siderurgiche, separazione tra i sessi e solidarietà maschile – e, ovviamente, alcool, tanto alcool. Il tempo scorre in maniera inconcludente, da un locale all’altro, da una bevuta all’altra, da una ricerca di donne all’altra. Raccontato così, sembra che non ci sia nulla di rilevante da raccontare. Ma il bello di Baru è proprio che questo nulla si rivela in realtà pienissimo: pienissimo di vita, pienissimo di attese, pienissimo di sorrisi che sorgono spontanei al lettore.

Tra i pregi di Baru c’è indubbiamente quello di saper raccontare, cioè di tener viva l’attenzione persino su una materia così sfaldata, così poco narrativa. Ma, proprio per questo, sembra davvero di esser dentro alla vita, e alla sua scarsa consistenza narrativa; ma di esserci dentro con intensità, con dolore e con piacere.

Tra i difetti di Baru (ma questa è forse una sensazione molto personale) c’è l’amore per gli eccessi, per la frenesia e le escandescenze. Però in questa storia che non è una storia, tutto sommato, ci stanno anche bene.

La realizzava nel lontano 1982, quando tutti in Francia (come ci fa notare Fior) facevano fantascienza. Fuori corrente, quindi; e in anticipo sui tempi. Assolutamente da leggere.

Dettagli (33) Non riesco a non vederci qualcosa di appena appena sanguinolento, in questa sabbia corallina. È come se fosse un muro da cui cola quella roba lì, e sopra, quella strana gelatina.

Cosa avrò mangiato oggi?

Riuscite a coglierne la purezza lo stesso, adesso?

Il corridoio di luce Questa foto mi piace perché persino nella sua riproduzione del reale si resta abbagliati dalla luce in alto nel procedere dell’occhio verso il basso. La sovraesposizione del cielo ci rende quasi ciechi ai dettagli dell’ombra, e non resta che questo corridoio di luce tra le case.

Potete ingrandirla per vederla a tutto schermo, se volete, ma l’effetto non cambia. L’immagine è comunque troppo stretta e lunga per essere colta nella sua interezza da un’occhiata sola, e il vostro occhio continua a salire e scendere, proprio come avete fatto con la scrollbar. La dimensione della troppa luce (in alto) e quella della troppa ombra (in basso) restano separate, e collegate solo da questo corridoio verticale di luminosità.

Sì, sì. I corridoi sono due: quello reale, del viottolo lastricato di sassi, e quello puramente visivo, che percorre la foto dall’alto in basso. A questo secondo corridoio la percezione si aggrappa, perché fornisce un’ancora di normalità; però l’insieme rimane perturbante. Non vi viene da alzare la mano per proteggere gli occhi dal sole?

(presa qui)

- Io vidi dal ponte della nave

- I colli di Spagna

- Svanire, nel verde

- Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando

- Come una melodia:

- D’ignota scena fanciulla sola

- Come una melodia

- Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola…

- Illanguidiva la sera celeste sul mare:

- Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale

- Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…

- Lontani tinti dei varii colori

- Dai più lontani silenzii

- Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave

- Già cieca varcando battendo la tenebra

- Coi nostri naufraghi cuori

- Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.

- Ma un giorno

……..

Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914). Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914).

Al di là della sua straordinaria qualità poetica, è un testo importante perché imposta nella poesia italiana un certo modo di utilizzare il verso libero, rifacendosi direttamente a Walt Whitman, di cui Campana era appassionato lettore. Il modo di costruire tanto gli andamenti sonori quanto quelli descrittivo-narrativi è estremamente originale. Molto si può imparare sul linguaggio poetico da un’analisi di questo testo.

A “Viaggio a Montevideo” ho dedicato qualche anno fa un capitolo di trenta pagine all’interno del mio libro Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004). In quelle pagine cercavo di analizzare in maniera molto puntuale il gioco ritmico e tensivo (per entrambi sia al livello del suono che al livello del senso) costruito da questi versi. Campana lavora in maniera estremamente musicale, e questo non è troppo difficile a percepirsi al livello fonetico – ma la sua musicalità riguarda anche (e moltissimo) il livello dei sensi, e la macrostruttura.

Il componimento è una specie di brano in quattro movimenti: la partenza, la sosta alle isole Canarie, la traversata, l’arrivo. Ogni movimento si contrappone al precedente, e sviluppa i propri temi, a volte ricollegandosi all’indietro. Questa dinamica riguarda sia l’andamento degli accenti e delle sonorità, sia l’avvicendarsi delle parole e delle situazioni descritte/narrate. Ma soprattutto, nel corso del testo, certi sensi si trovano associati a certi suoni, e questa associazione produce sistemi di aspettative nel seguito del testo, aspettative su cui il testo stesso gioca (ora confermandole, ora anticipandole, ora dilazionandole o contraddicendole…).

Quello che cercherò di tirar fuori da questo testo (dopo un breve, ma necessario, inquadramento storico) sarà proprio il dettaglio delle strategie di scrittura di Campana. In particolare, cercherò di approfondire questi aspetti:

– la scelta del verso libero per Campana

– il rapporto tra l’organizzazione dei versi e l’organizzazione sintattica

– la tipologia delle ripetizioni, il loro senso e la costruzione di un tessuto sonoro e semantico

– la macrostruttura: la costruzione del discorso/racconto per blocchi.

Se siete interessati a leggere in anticipo il capitolo su Campana del mio libro (e visto che il libro è ormai di difficile reperibilità) potete contattarmi al solito indirizzo guardareleggere@gmail.com.

José Muñoz y Carlos Sampayo, Nel Bar (Quelli che) pp.1-4 Prosegue il mio corso “Maestri del fumetto“. Venerdì scorso abbiamo parlato di una storia di Muñoz e Sampayo del 1979 (la prossima settimana Little Nemo, poi Pazienza; e poi il secondo modulo con Watchmen, Fuochi, Arzack e L’Incal, Flash Gordon e Sharaz-de di Toppi).

Nel ’79 Muñoz e Sampayo sono già gli idoli della nuova generazione dei fumettisti italiani da almeno quattro anni, da quando, cioè, su Alter ha iniziato a uscire Alack Sinner. La serie Nel bar ne è uno spin off, che riprende ed espande la tendenza dei due autori a fare delle loro storie quanto più possibile un racconto collettivo, in cui la storia principale (quella che costituisce il motore narrativo centrale) è in realtà accompagnata da una sorta di affresco del mondo circostante, in cui ora si narrano ora si lasciano intuire innumerevoli altre storie. Il bar al centro del discorso è quello frequentato anche dallo stesso Alack (che in questa serie, infatti, collateralmente a volte appare), ed è semplicemente il fulcro, il punto di intersezione di tante storie metropolitane di amarezza, angoscia o speranza. Ogni episodio è centrato su una vicenda sola, ma a volte si intravedono sprazzi delle altre (personaggi, situazioni…); e continuamente, oltre a questo, mille piccole vicende collaterali entrano marginalmente in gioco.

Questo discorso collettivo, polifonico, complesso, ha bisogno di una tecnica narrativa che lo sorregga. E, nell’ambito del fumetto, tecnica narrativa vuol dire prima di tutto tecnica grafica, capacità di costruire anche singole immagini (oltre alla relazione tra loro) da cui la polifonicità, la plurinarratività intrinseca, possa emergere.

La storia che ho scelto come esempio (“Quelli che”, la seconda della serie), è esemplare da questo punto di vista. Ne ho riportato qua sopra le prime quattro tavole. Il lettore ricorrente di Muñoz e Sampayo, all’iniziare la lettura, sa che si deve aspettare una certa incertezza iniziale: ci sarà, certo, una vicenda centrale, ma non è detto che quello che sta iniziando a leggere ne faccia parte, e, soprattutto, non c’è modo di sapere in che modo ne farà parte. Ma anche chi invece si avvicina per la prima volta alle storie dei due autori argentini non può fare a meno di notare la complessità dell’immagine, e la ricercata difficoltà di mettere a fuoco gli elementi chiave dell’immagine.

Per esempio, la prima vignetta richiede qualche secondo di indagine visiva per poter capire che si sta inquadrando l’interno di una valigia aperta, in corso di preparazione – il che insieme alla didascalia “Chicago, 2 gennaio 1979” ci indica che c’è qualcuno che in quella data si prepara a partire da Chicago. Proprio per questo, la seconda vignetta ci invita a rilassarci: ora il personaggio è chiaramente visibile, e la valigia pure, insieme con i dettagli della stanza. Ma proprio questo rilassamento cognitivo non ci aiuterà a osservare l’oggetto più importante contenuto nella valigia: una pistola. Poco male; avremo altre occasioni per capire, poco dopo, che mestiere eserciti questo personaggio.

L’unica vignetta di questa pagina in cui il personaggio, Mr. Wilcox, sia chiaramente visibile e al centro dell’attenzione, è la terza, quando saluta il portiere, che gli risponde dandogli un nome. Nelle due vignette che seguono, due personaggi occasionali dominano rispettivamente la scena: una signora infagottata con un cane in braccio, e un taxista di colore chiacchierone.

Le inquadrature sono tutte particolari, stranianti: dall’alto, da dietro un po’ in basso, persino leggermente diagonale la terza, certamente dal basso la quarta, ancora dall’alto e trasversale la quinta. Se dovessimo dare ascolto letteralmente ai suggerimenti di Will Eisner (in Comics and Sequential Art), dovremmo considerare questa sequenza come un catalogo di errori. Eisner sottolinea infatti come il cambio continuo di inquadratura spettacolarizzi la narrazione a spese di ciò che viene narrato: l’attenzione non può concentrarsi troppo sulle cose raccontate, perché il cambio continuo di inquadratura richiama di per sé l’attenzione, suggerendo una varietà di sguardi diversi sulla sequenza dei fatti.

Ma, appunto, la logica narrativa di Eisner è differente da quella di Muñoz e Sampayo. Eisner vuole che la nostra attenzione stia tutta sul racconto, perché il suo discorso passa essenzialmente da lì (e il suo magistrale disegno è interamente votato a questo scopo). Muñoz e Sampayo, viceversa, vogliono darci una visione problematica della storia. Se la varietà delle inquadrature rimanda a una varietà di sguardi sulla vicenda, questo va benissimo, e aggiunge elementi alla polifonicità, alla plurinarratività di cui si parlava sopra. Inoltre, il cambio continuo di inquadratura, aggiunto al punto di vista spesso inconsueto, ci costringono a rallentare la lettura, a leggere lentamente, a spendere più tempo su ciascuna immagine, a rallentare il ritmo, a riflettere – come allo stesso scopo mira anche la modalità del disegno, così antinaturalistica, così giocata sulle opposizioni radicali di masse bianche e masse nere, e sul tratto graffiato del pennino.

Il gioco continua poi nella seconda tavola. Anche qui c’è una sola vignetta, la seconda, in cui Wilcox è inquadrato con chiarezza: nelle altre dominano o i dettagli (la terza e la quinta vignetta) o le situazioni e i personaggi collaterali (le altre). A questo punto anche il lettore che affronti per la prima volta le storie di Muñoz e Sampayo ha compreso la natura polifonica del gioco. Per questo lui come il lettore abituale non hanno modo di accorgersi che Horace Conrad, la vittima commissionata a Wilcox, di cui vediamo la foto nella terza vignetta, compare anche nell’ultima, mentre bacia la moglie. L’attenzione del lettore è tutta mirata a rintracciare Wilcox, nella scena, e a catalogare come ambiente tutto il resto.

Allo stesso modo, alla fine di pagina 4, con una vignetta costruita in maniera speculare a quella di pagina 2, l’attenzione del lettore sarà focalizzata su Conrad, la cui vicenda è ora focalizzata; e non è detto che il lettore arrivi a rendersi conto che il personaggio di spalle in primo piano, che qui fa da quinta per l’azione di sfondo, è proprio Wilcox – e dunque questa immagine racconta la medesima situazione dell’altra, ma da un punto di vista opposto.

Si sono raccontate le storie dei due personaggi in maniera indipendente, sin qui, eppure, quasi senza che ce ne accorgiamo, queste storie si sono già intrecciate. Ma si sono intrecciate così come, analogamente, si intrecciano continuamente nella metropoli centinaia di storie – e non è detto che l’intreccio sia poi rilevante e foriero di conseguenze. La focalizzazione sulla vicenda raccontata avviene in questo modo piano piano, e ugualmente piano piano emergerà, nelle pagine che seguono, la sua natura paradossale. Il rallentamento ritmico prodotto dalla complessità del disegno, delle inquadrature, e della focalizzazione narrativa, è funzionale a rendere l’effetto di questa normalità sfaccettata, in cui sembra che nulla di rilevante accada.

E tuttavia, poiché sappiamo sin dall’inizio che ci sarà un omicidio, questa normalità, questa lentezza narrativa, è anche funzionale a far salire fortemente la tensione, tanto più perché i fatti sembrano svilupparsi in direzione opposta a quella che ci dovremmo aspettare. Una storia psicologica. Be’, sì, certo, come sempre in Muñoz e Sampayo; ma anche una storia, come sempre in Muñoz e Sampayo in cui la psicologia corrisponde alla sociologia e all’antropologia, ovvero in cui le tensioni personali (magnificamente descritte) sono al tempo stesso tensioni sociali, modi di essere collettivi, regole di un certo vivere comune. È anche questo rapporto tra interiorità e collettività che rende grandi queste (e molte altre) storie dei due autori argentini.

Dettagli (32) Sono i ciottoli di uno stradello bianco. Ma li vedete anche voi, i cerchi? Mi si formano e disfano sotto gli occhi. Ne vedo quattro, cinque, sei, sette, otto, forse ancora altri.

Tengono in costante movimento questa immagine. Credevo che la foto mi piacesse per la luce in basso a destra. Ma ora quasi non la vedo più, cioè non la guardo più. È il resto, che è tutto una girandola…

(se non li vedete, concentrate l’attenzione su un punto qualsiasi, e poi percepite attorno; e poi un altro, e un altro ancora. Ingrandire l’immagine aiuta)

Il cortile con le signore Questa foto è stata scattata da qualche parte qui, lungo la Bazaar road di Mattancherry. È una foto “rubata”, scattata quasi senza fermarmi davanti all’androne – ma la signora in rosso sembra avermi notato e stare gradendo che la si fotografi (a tutti, in Tamil Nadu piace essere fotografati, e lo dimostrano sempre con entusiasmo).

Una delle ragioni per cui mi piace questa foto è la sua allegria, incorniciata però dal nero dell’oscurità dell’androne, con quel mucchio di cose incerte lì sulla destra, e l’architrave sopra.

Persino le due signore hanno i colori dell’ambiente: quella giovane che ci guarda ha il colore dei gradini e del corrimano; quella anziana di spalle i colori dei muro di fondo e dell’acqua in basso.

A modo suo, anche questa è una foto geometrica, come spesso sono le mie. E l’India è il paese della matematica e delle astrazioni logiche. Però è incredibile quanta vita sporca e meravigliosa si annidi negli angoli di quel rigore.

23 Gennaio 2013 | Tags: Loredana Magazzeni, poesia | Category: poesia | Tentativi di seduzione della poetessa che invecchia

Volevo essere Jeanne Hébuterne

posare per quei ritratti di donna dai lunghi colli

inseguire la notte nelle cantine di Montparnasse

alle costole dell’artista famoso e maledetto.

Volevo essere io l’eletta, l’amata del suo cuore,

la pluriritratta, l’intima amica, la divina

piccola Musa ispiratrice. Volevo

essere la mai delusa, che non resse

la morte improvvisa del suo amore,

non accettò di sopravvivere a un sogno,

di farsene una ragione. Jeanne Hébuterne, tu

la più amata, donna dal lungo collo e dalla calda

coscia levigata, Jeanne dagli occhi

di carbone o azzurri specchi d’acqua, avrei

voluto leggere le tue divine lettere a lui,

se solo avessi potuto, avessi saputo, sopravvivergli.

Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa. Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa.

Ho riletto molte volte questi versi, cercando di ricostruire gli echi che ci sento dentro, consapevole che, qui come – in forma più evidente – in altre poesia della medesima raccolta, i riferimenti ci sono, e che certamente parte del fascino che questi versi producono deriva dalla loro capacità non solo di raccontare una situazione, ma anche di buttare noi stessi dentro, in qualche modo, al contesto di quella medesima situazione, o almeno di farcene rivivere qualche suo elemento significativo.

Ci ritrovo alcune parole chiave, persino ripetute, a volte: amata, divine, Musa ispiratrice, artista maledetto… Sono parole che, già di per loro, costruiscono l’atmosfera di quegli anni, con i suoi echi inevitabilmente dannunziani – e poco importa che l’arte di Modigliani fosse assai più moderna, perché comunque il terreno su cui nasceva era quello. Ma D’Annunzio, a differenza della sua epoca, è in verità lontano dall’atmosfera di questi versi.

Quello che invece non ho potuto fare a meno di sentirci, almeno nella maggioranza di loro, e certamente in quasi tutti salvo che, forse, verso la fine, è una cesura verso il centro del verso, che fa un poco assomigliare il loro ritmo a quello dell’alessandrino, il verso principe della poesia francese, il verso di Baudelaire e dei poeti maledetti. Non che siano veri alessandrini, questi; in verità quasi mai gli emistichi sono davvero dei settenari. Non è una regola metrica quello che interessa all’autrice; le è sufficiente costruire degli echi. E così:

Volevo essere | Jeanne Hébuterne

posare per quei ritratti | di donna dai lunghi colli

inseguire la notte | nelle cantine di Montparnasse

alle costole dell’artista | famoso e maledetto.

L’io poetico che avrebbe voluto essere la donna francese innamorata dell’italiano si esprime con un ritmo da poeta francese, nella lingua italiana – ed è, in questo, inesorabilmente un po’ lui, l’artista famoso e maledetto, mentre, ancora e molto di più, è una lei innamorata del profumo delle arti di quegli anni. E, soprattutto, è un io capace di riprodurre e trasmetterci questo profumo.

Vogliamo definire sentimentale questa poesia? Vogliamo leggerla come una dichiarazione malinconica di amore, l’espressione di un desiderio impossibile dell’io, l’inseguimento di un sogno e di un mito? Naturalmente possiamo, e fa parte del gioco il poterlo fare. Ma l’ironico titolo ci avverte che di un gioco si tratta, e che, pur avendo il diritto di giocare, non possiamo accontentarci di credere che finisca lì. Questa sapiente retorica, questo avvolgimento nelle spire di una seduzione da anni parigini (quella stessa che ci raccontava divertito anche Woody Allen un paio di anni fa) è insieme pure un calcolato esercizio di stile e di distanza.

È solo quando ci accorgiamo di questo duplice gioco, di questo attraversare contemporaneamente il sentimentale e la sua negazione, che possiamo riflettere sul fatto che non necessariamente lo sperimentalismo poetico passa attraverso la paratassi e lo stravolgimento dei nessi grammaticali e semantici. Se voglio descrivere il sentimento devo permettere al lettore in qualche modo di entrarci, altrimenti lo sto soltanto nominando; ma se poi voglio renderlo oggetto di un discorso critico (poeticamente critico, si intende qui), allora ho bisogno del distacco – ma non c’è il distacco senza l’evocazione della presenza. E pure la presenza continua ad avere le sue ragioni, persino quando la riduzione dell’io è necessaria.

Insomma, io non posso negare di essere sensibile “al lungo collo” e “alla calda/coscia levigata”, così come alle “divine lettere” e all’amore, e nemmeno al ritorno delicato, sparso qua e là, delle rime (a loro volta allusive di una poeticità di quegli anni). Se pure posso riconoscere l’identità personale, l’io, come un’illusione, non posso però negare i sentimenti che le sono negati. Nell’esprimermi in poesia dovrò trasmettere questa contraddizione, dovrò ammettere che avrei voluto vivere le passioni di Jeanne Hébuterne, e insieme manifestare la consapevolezza dell’artificio culturale che sta dietro a questo. L’una cosa non è meno vera dell’altra; ciascuna smaschera l’altra e ne è smascherata. L’ambivalenza è l’ambiente in cui viviamo e sentiamo.

E non è questa la sola delle poesie della raccolta di Loredana Magazzeni a esprimere questa duplicità di sentimento e costruzione. Mi capiterà, a quanto pare, di parlarne a voce sabato prossimo, il 26 gennaio, presentando questo libro alla libreria delle Moline, a Bologna. Maggiori informazioni cliccando qui.

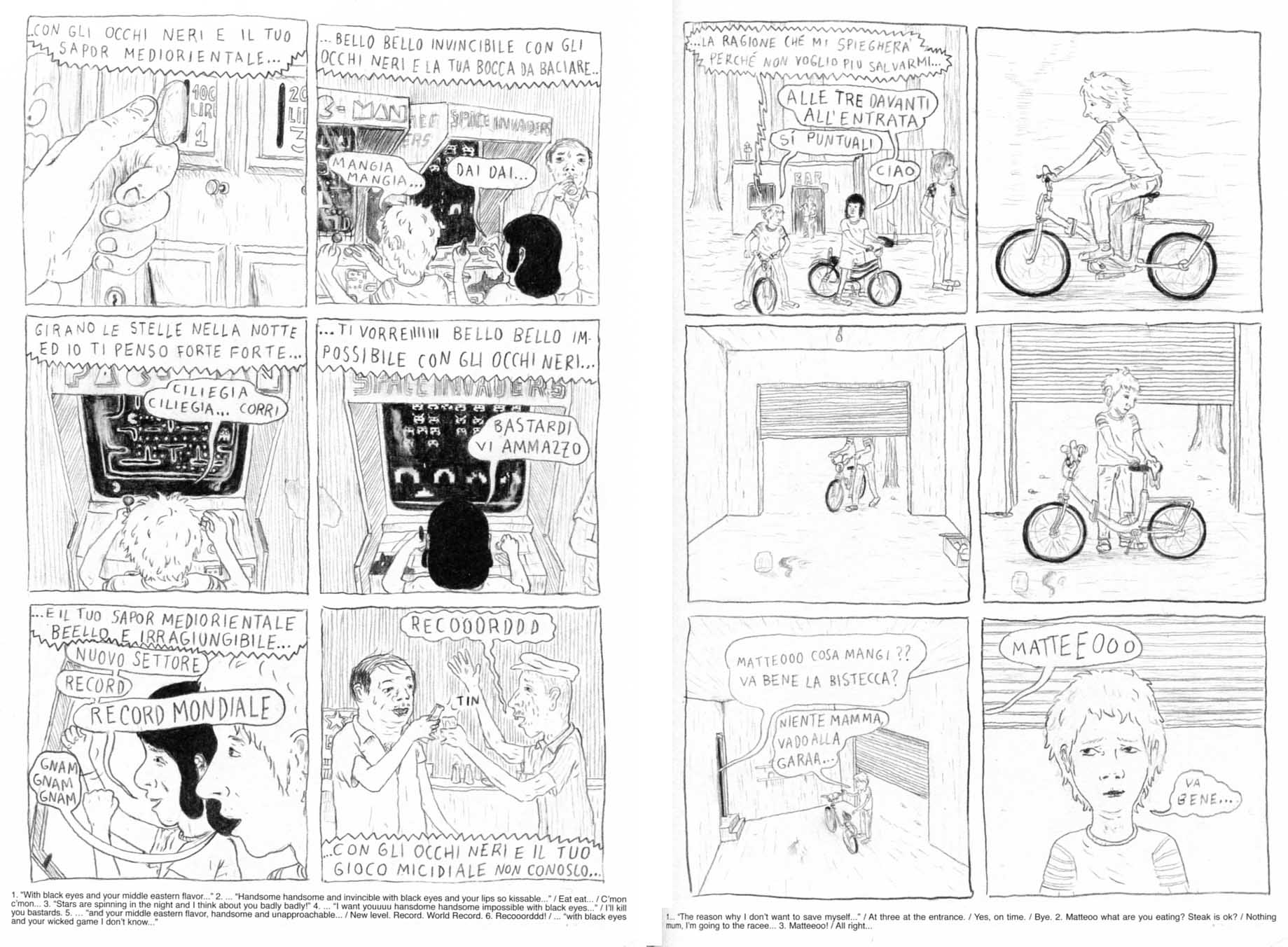

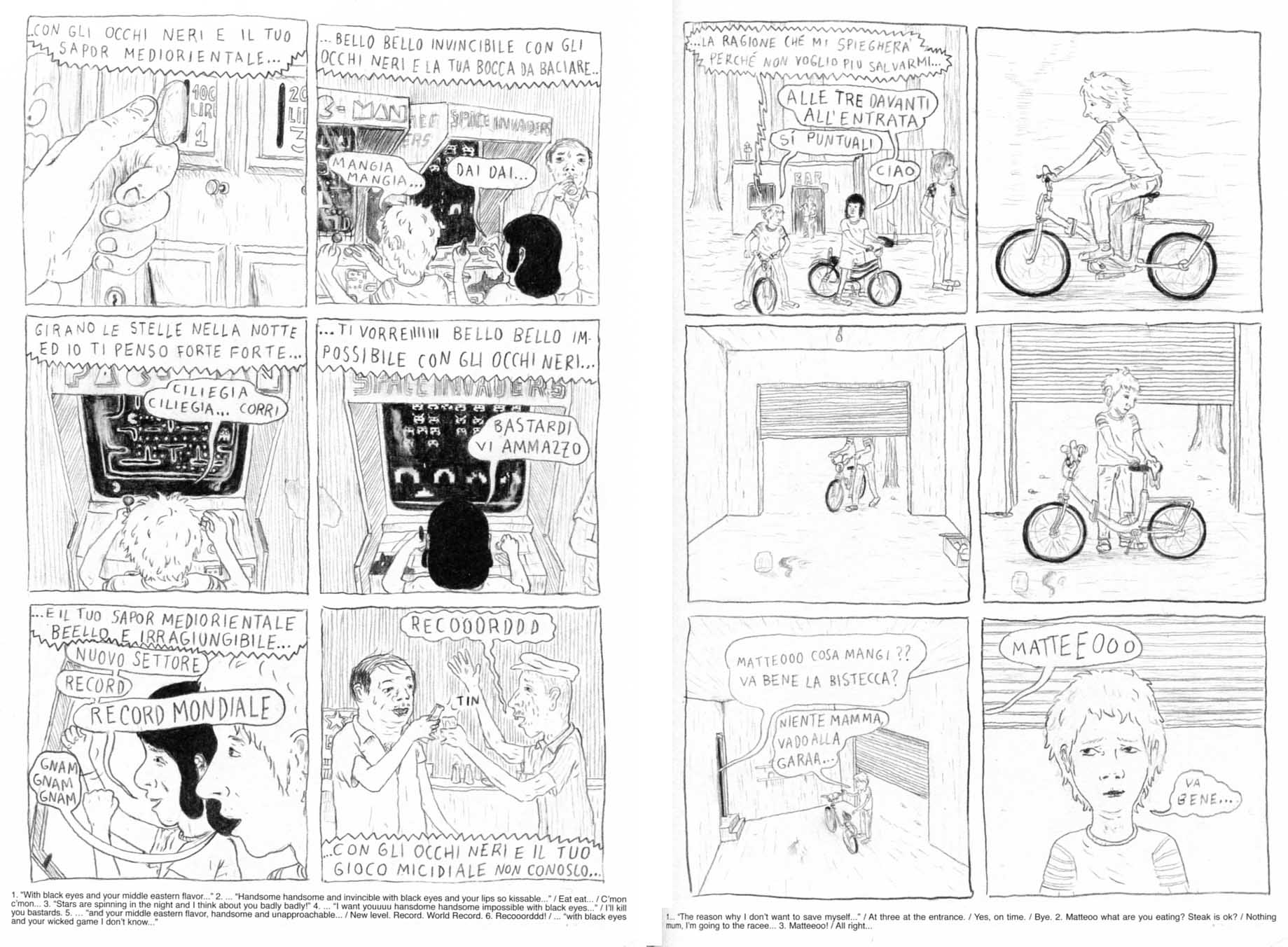

Edo Chieregato e Michelangelo Setola, “Dormire nel fango”, pp.90-91 Dormire nel fango, di Edo Chieregato e Michelangelo Setola (Canicola, 2012) mi fa venire in mente certe cose che leggevo qualche anno fa su Raw, la rivista di Art Spiegelman. Penso ad autori come Gary Panter o Mark Beyer. Facevo fatica ad apprezzarli, di primo acchito, ma siccome avevo fiducia in Spiegelman, mi sforzavo di capire quello che non capivo e perché facevo così fatica. Ciascuno a modo suo, Panter e Beyer avevano scelto la via dello sgradevole, del poco accattivante, di quello che a prima vista ti deve anche un po’ respingere. E poi raccontavano storie a loro volta svuotate di spettacolarità.

Non è certo una strategia facile. Come si distingue lo squallore vero da un discorso sullo squallore che ne assume anche i modi? La differenza è sottile, ma c’è. Si può dire, intanto, che, quando arriva a farsi testo, lo squallore vero di solito si maschera, cercando (magari inutilmente) di rendersi più interessante. Se questo non succede, o siamo di fronte a uno squallore irredimibile, il che non è molto probabile, oppure presumibilmente c’è dell’altro. Naturalmente, si può sempre sospettare che un autore incapace mascheri a questo modo la propria insipienza, spacciando per discorso sullo squallore il proprio squallore vero. Ma, in realtà, a leggere attentamente Panter e Beyer, poi la differenza saltava fuori; e superato il primo impatto disturbante, ci si accorgeva progressivamente che dietro quell’abbrutimento, o magari quella banalità, c’era un disegno preciso, nascosto e sottile. Ed era importante che quel disegno se ne stesse un po’ nascosto, perché l’effetto di squallore doveva avere il suo attimo di iniziale trionfo, in modo da rendere chiaro al lettore che qui non si voleva spettacolarizzare nulla, e che la realtà che si stava cercando di rappresentare era davvero il più possibile nuda, vera, quanto meno romanzata possibile. Insomma, se cercate il piacere (il bel segno grafico, la brillante invenzione narrativa…) siete nel posto sbagliato: qui si fa sul serio, costi quel che costi.

Chieregato e Setola sono forse meno estremi dei loro colleghi americani, ma il tono del loro raccontare per immagini è per molti versi dello stesso tipo. Un tipo difficile, poco immediatamente accattivante, non c’è dubbio. Però quelli che loro raccontano sono alla fine mondi in cui, soffrendo magari un poco, si entra, e vi si resta dentro. Bambini o adulti che siano i protagonisti, sembra sempre che si stia facendo riferimento all’epoca di un’infanzia, un’infanzia le cui cose sono meravigliose, viste del suo interno, e malinconicamente banali quando viste da fuori.

Forse, l’aspetto più affascinante di questi racconti è proprio questo tono ambivalente della narrazione, in cui le stesse identiche cose appaiono insieme meravigliose e un po’ squallide, relegate in un allora temporale che non ci riguarda più, ma presentissime nel loro valore di fondo. Persino l’ironia (che, in fin dei conti, pervade un po’ tutto) è triste, qui; un po’ come a dire che non c’è redenzione nemmeno nel distacco ironico. Siamo comunque quelli lì, per quanto ci possiamo spacciare per altri, più intelligenti e moderni.

Edo Chieregato e Michelangelo Setola, “Dormire nel fango”, seconda di copertina e risvolto

Dettagli (31) In questo Dettaglio il gioco che mi piace è quello dei diversi ritmi dei diversi tipi di macchie: macchie di foglie secche, un po’ dappertutto, macchie di rametti, soprattutto verso i bordi dell’immagine, macchie di spighe marron, sparse, macchie squillanti di verde, qua e là, macchie di luce (una grande al centro, e varie oscillazioni minori).

Ogni ritmo è autonomo, ma l’effetto è d’insieme. E poi, sarà l’azione combinata del sole e delle foglie, ma al centro, appena in basso, c’è un oggetto diverso da tutti gli altri, appena percepibile: una foglia molto sbrindellata violetta. Il colore che mancava.

Geometrie in bianco e blu Dopo quello che ho sostenuto la scorsa settimana, questa foto potrebbe sembrare un azzardo. Ma non è l’oggetto fotografato in sé che mi piace, qui. La chiesina, tutto sommato, era abbastanza ridicola, tutta così perfettina e geometrichina.

Ma queste sfumature tra i bianchi e i grigi, questo blu così pieno (e a sua volta sfumato) sul fondo, e la grana dell’intonaco e del cemento, e persino quei tubi o fili che escono dal muro a destra, visti così, mi piacciono un sacco.

E poiché la foto l’ho fatta io, mi sembra di essere un po’ Malevich, e mi autolusingo da me. (Essere sul luogo, comunque, era forse meno lusinghiero, ma molto più piacevole)

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sulla poesia che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Il linguaggio della poesia

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

L’analisi di cinque opere del novecento (alcuni componimenti singoli, alcune opere più strutturate) vuole essere l’occasione non soltanto per osservare da vicino alcuni testi, attraverso gli strumenti dell’analisi, ma anche per utilizzarli come esempi di altrettanti modi di costruire il poetico.

L’uso della parola, delle figure retoriche, del metro e del ritmo, la costruzione o la distruzione della sintassi, il ruolo delle sonorità, il rapporto con la tradizione, la costruzione del discorso ed eventualmente del racconto: sono tutti elementi, questi, che devono essere affrontati, inquadrati nel loro ruolo testuale e nel contesto storico che li genera.

Comprendere un componimento poetico non consiste solo nel comprenderne il senso, talvolta persino non consiste affatto nel comprenderne il senso, se non in un modo estremamente trasversale. La ricerca del senso è solo uno (magari spesso – ma non sempre – il principale) dei modi in cui un componimento poetico ci induce a seguire un percorso tensivo, e solo attraverso questa esperienza può avvenire una reale comprensione. Della poesia non si dà riassunto, e nessuna spiegazione critica risolve interamente un testo poetico.

Gli autori che abbiamo scelto per questa prima serie di incontri costruiscono questo percorso tensivo in maniera molto differente tra loro. Quello che cercheremo di fare, volta per volta, sarà cercare di comprendere la loro specifica modalità costruttiva, il gioco dei sensi e dei suoni, e anche delle forme visive sulla pagina bianca.

Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alla poesia. Non richiede competenze precedenti, se non una qualche familiarità con la lettura dei poeti. Non è però un corso di base: la sua pretesa è quella di dire cose diverse dal solito in forma semplice.

Eventuali edizioni future affronteranno altri autori.

Temi degli incontri: 15 febbraio: Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, da Canti Orfici; 1 marzo: Amelia Rosselli, La libellula; 22 marzo: Giuliano Mesa, Tiresia; 12 aprile: Milo De Angelis, Tema dell’addio; 10 maggio: Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Lamento per Ignacio Sánchez Mejías).

Daniele Barbieri è poeta e autore di diversi testi sulla poesia: la raccolta La nostra vita, e altro (Campanotto 2004); i saggi Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004) e Il linguaggio della poesia (Bompiani 2011); il volume sulla poesia dell’antologia scolastica per il biennio delle scuole superiori Segnalibro (Bompiani Scuola 2006); vari articoli su riviste specializzate.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 21.15 alle 23.15. Il costo per cinque incontri è di 100€. Per informazioni e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato. Il corso si terrà a condizione che sia raggiunto un numero minimo di partecipanti.

—————————————————————————

P.S. Con questa cadenza, il corso è rivolto inevitabilmente ai soli bolognesi e dintorni. Se ci fosse pubblico interessato, lo si potrebbe però replicare, per esempio intorno a metà aprile, concentrato in un solo fine settimana (sabato pomeriggio e domenica) in modo da facilitare chi vive altrove e verrebbe apposta (approfittando dell’occasione per un fine settimana bolognese). Se c’è qualcuno interessato a questa seconda possibilità, me lo può segnalare? Se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti, si fa.

Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti. Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti.

Ciò che caratterizza il simbolico, nella posizione di Eco (posizione che, in generale, sostanzialmente condivido), è il fatto che il simbolico cresce come una sorta di escrescenza su di un testo che avrebbe già un significato accettabile a livello letterale (o anche metaforico – ma in questo è differente dall’allegoria o dalla metafora, che di solito rivelano la propria presenza e la necessità di un’interpretazione traslata proprio perché quella diretta, di base, non avrebbe senso). Inoltre, ogni interpretazione simbolica ha alle spalle una teologia – ci dice Eco: in altre parole, poiché si tratta comunque di un uso del testo, le interpretazioni simboliche sono infinite, e possono prendere le vie più particolari; per questo, un’interpretazione simbolica, più che parlare del testo, parla della concezione del mondo che la alimenta. In particolare l’arte basa le proprie costruzioni simboliche su sistemi linguistici assestati e tradizionali, e ne è perciò indirettamente rivelazione – ma attraverso di loro è anche rivelazione di noi stessi (che abitiamo e viviamo questi sistemi).

Nel passaggio che il simbolico fa dal misticismo all’arte si inserisce però un’importante differenza, mi sembra. Mentre il misticismo pretende ancora di parlare di una verità, l’arte ha abbandonato del tutto la problematica della verità. Non dimentichiamo che l’arte non è una cosa sempre esistita e universale, ma semplicemente il prodotto di una concezione occidentale del mondo che non arriva ad avere quattro secoli. Non che prima non si facessero cose belle, ma venivano realizzate con un senso diverso da quello che noi oggi attribuiamo all’arte – o nello specifico alla poesia.

Nel passaggio dal misticismo all’arte (in senso moderno quindi) si perde la rilevanza della verità perché si passa da un valore collettivo e condiviso (in cui il mistico dice qualcosa che, tendenzialmente, deve essere creduto da tutti) a un valore individuale e scambiato (in cui il poeta non è tenuto a dire cose vere, perché non è quello il suo ruolo: deve piuttosto emozionare, commuovere, stupire…).

All’arte (alla poesia) è richiesto di dire la verità solo in un senso molto superficiale; diciamo a livello letterale (o di prima metafora). Tuttavia la dimensione in cui la poesia è davvero poesia non è quella letterale, bensì quella simbolica, e a livello simbolico parlare di verità è molto pericoloso – almeno sinché si intende la verità come corrispondenza tra il concetto espresso e il mondo. Detto in altro modo: se le diverse derive simboliche di un testo sono virtualmente infinite, come si può valutare la verità del testo nei loro termini?

Di fatto, la poesia non è fatta per dire particolari verità, se non a livello banale – e in effetti le verità che la poesia davvero dice sono in generale banali. Ma la poesia non è tale solo per quello che esplicitamente dice. La poesia è un tipo di testo che è fatto, che nasce, all’esplicito scopo di fomentare interpretazioni di carattere simbolico (e, nel dire “simbolico” non bisogna pensare solo al Simbolismo, e ai suoi simboli sublimi: il correlativo oggettivo eliotiano/montaliano è un esempio evidente di simbolo, e l’interpretazione simbolica può tranquillamente mirare anche al basso e al quotidiano). Potremmo arrivare a dire che una poesia riuscita (un’opera d’arte riuscita) è una poesia che ben si presta a numerose e affascinanti interpretazioni simboliche.

A portare questa tesi sino in fondo, salta fuori, però, che, allora, l’eventuale verità letterale delle parole di un testo poetico è davvero qualcosa di poco rilevante, almeno quanto lo è la “verità” di una successione di note in musica. Ma se questa verità è irrilevante, allora, in verità, ci importerà di sapere quale sia l’argomento di un componimento non perché esso possa dire al proposito qualcosa di vero, ma semplicemente perché ciò di cui un testo poetico parla (insieme al modo in cui lo fa) è la base letterale di tutte le possibili interpretazione simboliche – le quali a loro volta ci interessano non perché possano essere più vere di altre (e in questo sta la differenza col misticismo) ma perché nello stesso processo interpretativo che mettiamo in atto leggendo, ci inoltriamo in un percorso, che è un percorso di suggestioni ed emozioni. La poesia, insomma, non asserisce (se non al livello letterale, di base) ma suggerisce – e suggerisce (al livello simbolico) collegamenti e visioni che poi richiedono di essere eventualmente verificati in altri modi.

Tuttavia, se il problema della verità è così marginale in poesia, non si vede perché il testo poetico la debba veramente perseguire al suo livello di base – né si capisce perché la critica debba cercare di estrapolare delle verità dei testi stessi, piuttosto che occuparsi delle modalità del percorso di interpretazione simbolica. Come ho avuto modo di sostenere una volta, la poesia ha il diritto di essere incomprensibile, perché, se il problema della verità resta tagliato fuori, anche la comprensibilità al livello di base condivide la sua sorte.

Sin qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di paradigma riguarderebbe proprio un cambio di atteggiamento interpretativo (che, naturalmente, permetterebbe anche un cambiamento nella poesia stessa in direzione della non assertività) dalla poesia come oggetto chiuso da contemplare nel suo insieme ben definito, alla poesia come percorso da attraversare, senza che essa sia necessariamente dotata di una coerenza a livello letterale.

Ho tuttavia due ordini di obiezioni a questa posizione che attribuisco a Giovenale (sperando di non aver dato del suo pensiero un’interpretazione troppo “simbolica”). La prima è che la poesia è sempre stata impicitamente interpretata così (“sempre” è una parolona che va comunque relativizzata alla storia recente, non più vecchia di quattro secoli; più si va indietro e più bisogna farle la tara); per cui non vedo in gioco un cambio di paradigma, bensì una semplice presa di coscienza da parte della critica di qualcosa che di fatto veniva agito già da molto tempo. La seconda è che, anche abbandonando la questione della verità, quella della comprensibilità rimane viva.

Giovenale ha detto più volte (perdonatemi, non trovo i riferimenti, e cito a memoria – e quindi in maniera imperfetta) che la poesia deve far lavorare interpretativamente il lettore. Un componimento tranquillamente assertivo non produce questo genere di lavoro; ed è quindi poco interessante. Guardando le cose sotto la luce del modo simbolico, la prima asserzione appare vera (un testo che non fa lavorare il lettore non è nemmeno un testo poetico, secondo me), ma la seconda no, perché anche da un testo banalmente assertivo è possibile far partire una catena infinita di fascinose interpretazioni simboliche (l’esegesi biblica insegna). Quello che forse si potrebbe sostenere, come aveva fatto Jacques Geninasca (in La parola letteraria), è che un testo che si lascia facilmente interpretare a livello letterale non spinge a cercare nuove interpretazioni; come invece fa un testo che a livello letterale apparirebbe insensato. Bisogna però, per dar ragione a Geninasca, immaginare un lettore disposto comunque a interpretare, cioè a dar fiducia al testo, cioè a scommettere che quel testo ricompenserà il faticoso lavoro interpretativo che gli chiede, senza facili soddisfazioni intermedie.

Il punto, io credo, è proprio quello della fiducia, e della scommessa che, come lettori, siamo disposti a fare.

Un primo elemento di questa scommessa è, per esempio, la fiducia che abbiamo nell’autore: per esempio, ho già avuto modo di apprezzare la poesia di xy, lo stimo, mi aspetto che produca altre cose di valore; quindi mi fido e mi impegno nel lavoro interpretativo (non per cercare verità, ma suggestioni, suggerimenti, evocazioni, senza nemmeno un requisito di coerenza complessiva: già questo mi basta e avanza).

Ed è sulla base di una fiducia di questo genere che ho affrontato proprio la raccolta In rebus, del medesimo Marco Giovenale (Editrice Zona, 2012). Certo, il titolo va letto alla latina, nelle cose, ma non si può fare a meno di leggerlo anche all’italiana, con riferimento all’enigmistica, e alla decifrazione. Un riferimento che diventa più forte quando poi si vanno a leggere le poesie al suo interno. Rispetto a La casa esposta, a Shelter, la sensazione è che il gioco dell’evitare qualsiasi possibilità di definizione chiara del senso si sia fatto qui più duro, più estremo.

Cito, dalle ultime pagine:

albula corrente, piccola già dal nome

minibocca di acqua bruciata

dici piccola ma sei il “ne” atomo

la particella pronominale

da A-Z, niente che chiama

si dà il caso non si dia caso

qui tra i platani del “qui tra i platani”

di vocare, vociare, chioma –

l’albula prolunga, prosegue, pre-clara

dichiara avanti, antecede, ant anta continuata

per i milioni, di anni, animali, eoni,

vascelli alfa, enti ini, i leoncini

Non c’è niente di neodadaista o di conceptual qui (temi di una mia recente piccola polemica con Giovenale). Non ho obiezioni alla formula. Di Giovenale apprezzo anche la scrittura. Qua e là questi versi iniziano pure a prendermi. Ma poi subito dopo smettono.

Continuano piuttosto a darmi la sensazione che l’autore, ogni volta che tocca un tema potenzialmente evocativo, invece di svilupparlo, lo abbandoni al più presto, come se permettere la costruzione di un senso, anche simbolico, fosse un peccato, e si dovesse sempre costringere il lettore (e il primo lettore è l’autore stesso) ad andarlo a trovare più lontano, più lontano, ancora più lontano. Le paronomasie, le allitterazioni, le rime o quasi-rime sono qui spesso forzate, apparentemente gratuite. In un autore tutt’altro che ingenuo come Giovenale questa insensatezza non può che essere apparente; deve per forza nascondere un gioco, deve per forza essere un invito a non fermarsi lì.

Ma poi, per quanto io provi ad andare avanti, io resto sempre lì. Può darsi che il mio universo simbolico (la mia teologia di riferimento, per dirla con Eco) sia troppo diverso da quello necessario per leggere questi testi. Di fatto io arrivo a un punto in cui la sensazione più forte che vivo è quella che l’autore non faccia che evitare di permettermi un qualsiasi percorso – e quando questa sensazione diventa troppo forte, la mia fiducia in questi testi crolla, e io smetto di cercare.

La sensazione, analizzandola un poco più a fondo, è che l’autore stia cercando di evitare di commettere un peccato, il peccato dell’assertività. E poiché si può asserire in molti modi, e non c’è limite ai modi subdoli e incosapevoli in cui le parole possono arrivare (per via metaforica o anche simbolica) ad asserire qualcosa, tutta l’attenzione dell’autore sta nel cercare di evitarlo – arrivando, se necessario, quanto più vicino possibile all’irraggiungibile puro vuoto del senso, il grado zero della parola, il nulla (un classico delle avanguardie, dallo Zero di Porta agli Zeroglifici di Spatola).

In questo senso, allora il lavoro di Giovenale mirerebbe ad avvicinarsi a quelli (in questo senso nichilisti) di Broggi e Zaffarano, sui quali ho già discusso proprio con lui su queste pagine (sempre nello stesso post già menzionato). Eppure, che Giovenale continui a scrivere in senso pieno, inventando, invece di riportare e collegare tra loro frammenti di discorso alienato, mi sembra che sia un indizio a favore della possibilità che la sua ricerca del grado zero sia in verità contrastata e complessa. Sappiamo bene non solo che non c’è bisogno di poesia perché vi sia interpretazione simbolica, ma anche che qualsiasi oggetto del mondo ne è potenziale istigatore, nelle giuste condizioni. Datemi un cavolfiore, una ruota di bicicletta, il sole, o un angolo di marciapiede, e io ve ne ricaverò verità profonde e insondabili per pochi soldi (o per molti, se preferite). La mia sensazione è che Giovenale intuisca il pericolo di ridurre la sua poesia a un cavolfiore, e non intenda davvero arrivare a nullificarla così; per cui la sua poesia resta poesia, in fin dei conti, ma è poesia che cerca di negare il proprio stesso senso.

Insomma, anche se non riesco ad apprezzare davvero queste poesie, apprezzo Giovenale perché non arriva sino in fondo, continuando ad aggirarsi pericolosamente in un’area ai confini del senso – e qualche volta il senso risulterà attingibile, in qualche modo, e qualche volta no. Giusto per evitare fraintendimenti: ripeto che non sto parlando né di verità né di assertività, ma solo della possibilità di trovare un percorso, di vivere questi testi come se fossero paesaggi, in cui sono io a dar loro un senso (mentre li attraverso e senza neppure il requisito di una coerenza complessiva).

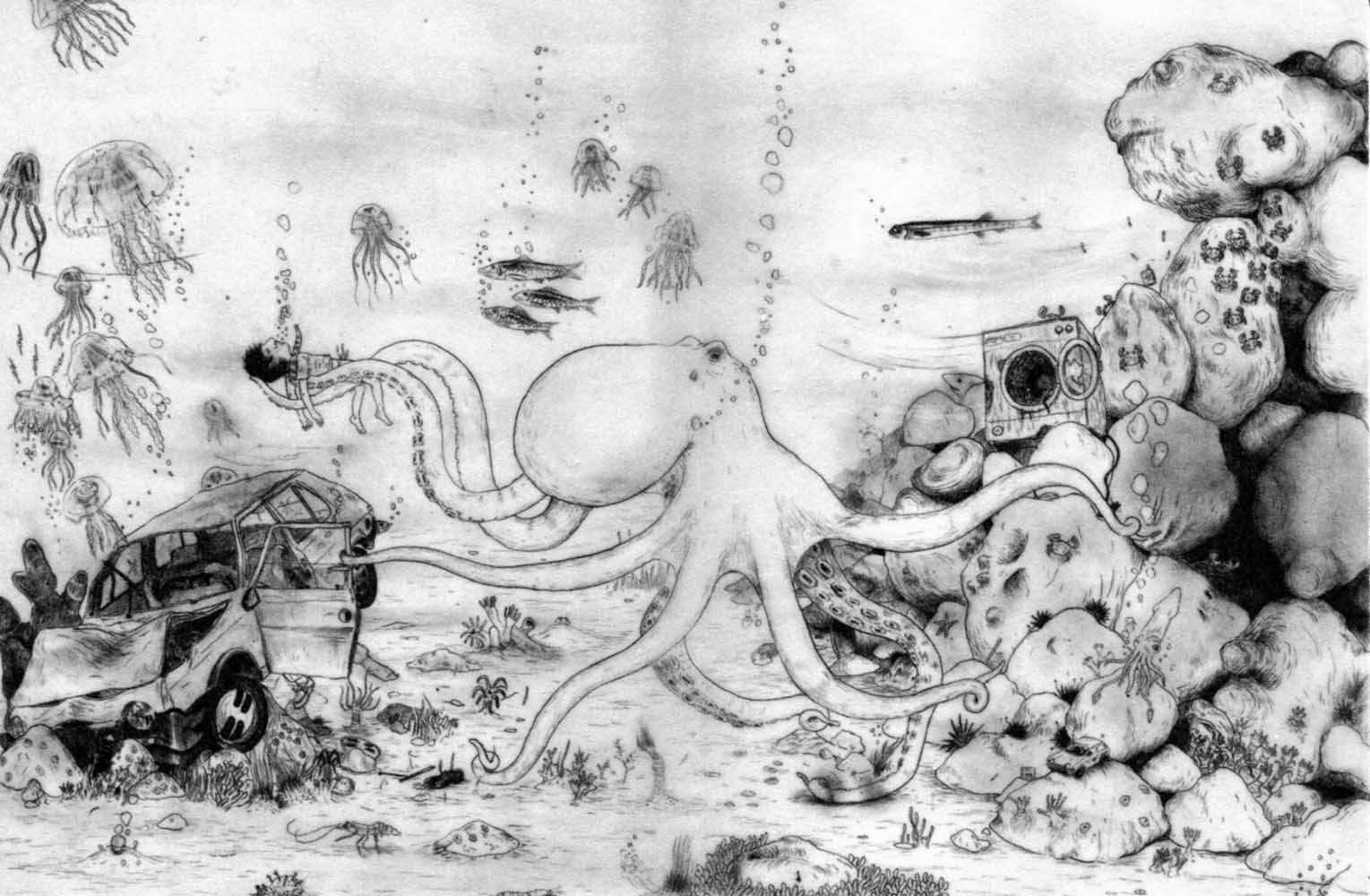

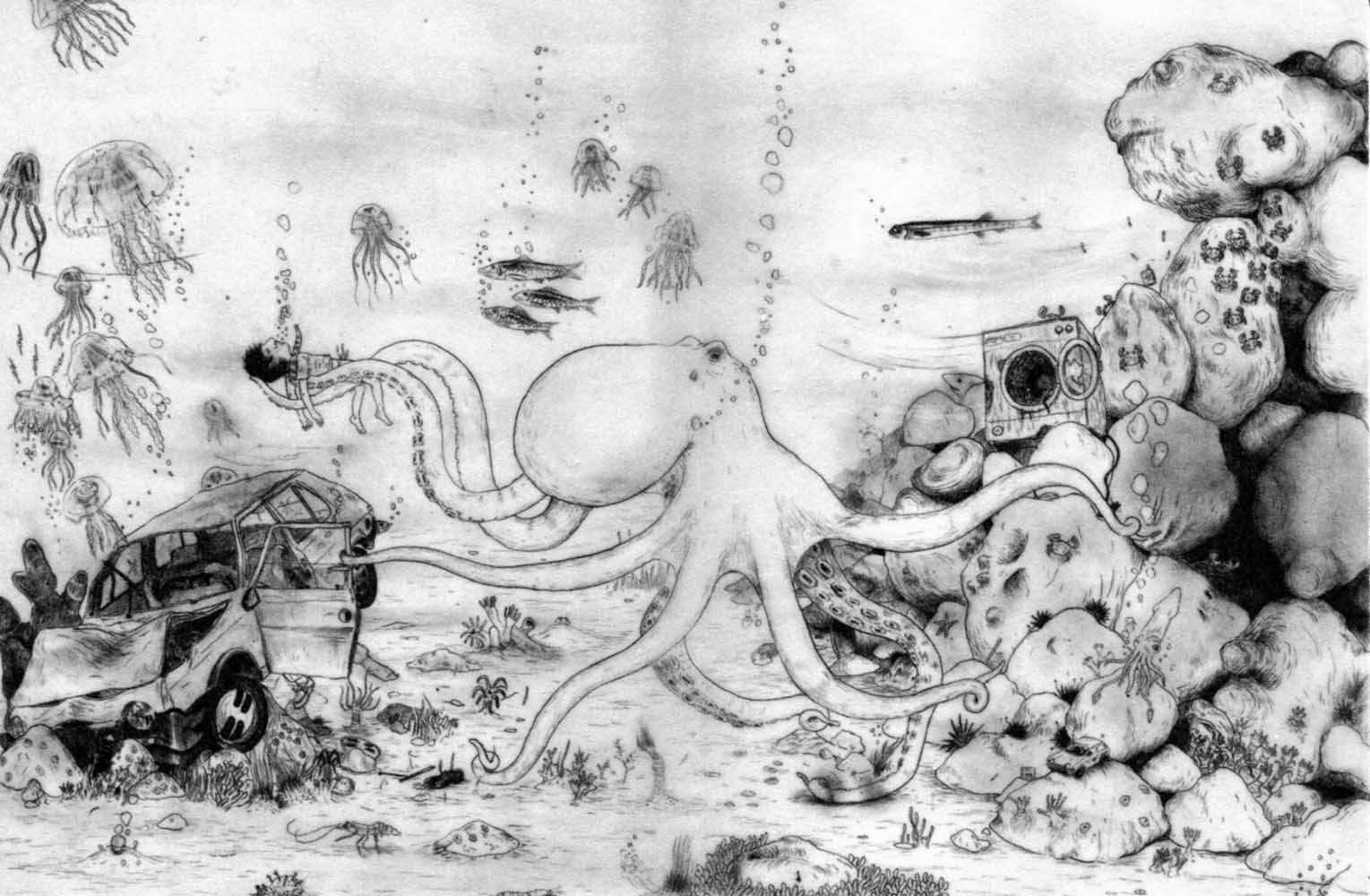

Vasco Brondi e Andea Bruno, “Come le strisce che lasciano gli aerei”, pp. 54-55 Adesso che Andrea Bruno è stato consacrato come autore anche dalla storiona del fumetto italiano curata da Matteo Stefanelli e Gianni Bono (Fumetto! 150 anni di storie italiane, Rizzoli Lizard) posso permettermi di dirglielo, senza fargli troppo danno. D’altra parte, qualche critica negativa bisogna pure che qualcuno la faccia.

Intanto, che Bruno sappia disegnare è del tutto fuori discussione. Ma vale la pena di prenderla un po’ più alla lunga, e partire da Stefano Ricci, con il quale Bruno ha collaborato qualche anno fa.

Ricci è un illustratore di grande talento. Le sue immagini sono struggenti, ma soprattutto profonde, di una profondità di senso che ti costringe a guardarle a lungo, alla ricerca sempre di qualcos’altro. Non si può chiedere di più a un’illustrazione. Se Ricci fosse un pittore, sarebbe, credo, un pittore altrettanto bravo: in questo, illustrazione e pittura sono simili, funzionano abbastanza allo stesso modo.

Ma Ricci, oltre a fare illustrazioni, ha fatto fumetti. E qui nasce il problema. Prendete queste immagini profondissime, che non vi permettono di distogliere lo sguardo, e mettetele in sequenza, in una sequenza che deve costruire un senso, magari un racconto, e che è, nel suo complesso, più importante delle singole immagini che la compongono (perché questo è il fumetto, sennò si fa altro). Se ciascuna immagine vi cattura troppo, la sequenza non funziona, non scorre, non vive; in definitiva non esiste.

Non che non si possa giocare sulla complessità delle singole immagini. Ci sono autori (Toppi, Mattotti, Muñoz…) che lo sanno fare benissimo; ma si vede anche che lavorano diversamente quando fanno illustrazioni da quando fanno fumetti. C’è probabilmente un limite oltre il quale non si può andare; oppure bisogna lasciare al lettore la possibilità di uscire dalla singola immagine, di prendere quello che può capire con uno sguardo relativamente veloce e proseguire, per poi magari tornare a guardare meglio alla lettura successiva…

Il problema dei fumetti di Ricci è che questa via di uscita non c’è, e le singole immagini ti tengono lì, splendide e immobili. La storia, di conseguenza, non respira; ugualmente non c’è.

Bruno non è caduto del tutto nella trappola del suo maestro. Le storie disegnate da lui scorrono, si lasciano leggere, ci sono. Ma il demone dell’illustratore lavora lo stesso.

Guardiamo le pagine del suo ultimo lavoro, sui testi di Vasco Brondi, Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino 2012). Storia delicata, triste, sporca, notturna, direi adattissima alle corde di Bruno. E guardiamo le macchie.

Le macchie sono il tratto distintivo dello stile di Andrea Bruno, nere nelle sue storie precedenti, qui in una fascinosa tricromia. Le macchie permettono a Bruno di lavorare sulla composizione, equilibrandola, dinamicizzandola, insomma rendendola visivamente interessante e insieme sporca, malsana, un po’ (parecchio) angosciosa. Se si trattasse di dipinti o illustrazioni, andrebbe benissimo. Bruno è un ottimo illustratore.

Il problema è che quella che abbiamo sotto gli occhi è una storia a fumetti, il cui scopo non è solo di costruire belle immagini, ma di raccontare per immagini. Nell’economia complessiva della storia disegnata da Bruno, dopo un po’ di pagine piene di macchie, viene spontaneo interpretarle come parte del rappresentato, non solo della rappresentazione; ma siccome non è possibile che il mondo rappresentato sia insanguinato o sporco sino a quel punto, l’unica spiegazione accettabile è che questa imposizione stilistica che è troppo forte per passare inosservata, e a cui non ci si abitua, non sia che l’espressione della personalità dell’autore.

Per cercare di spiegarmi con una metafora, è come se, nel raccontarmi una storia, chi la racconta producesse anche, al tempo stesso un lungo grido roco e disarticolato, che mi rende difficile capire le parole. Certo, il grido serve per dare drammaticità alla storia, anche attraverso la sua minore immediatezza di comprensione. Ma se il grido resta sempre uguale a se stesso, o si modula secondo logiche indipendenti da quelle della storia, l’impressione che riceveremo sarà di qualcosa di staccato e artificiosamente appiccicato alla storia – quand’anche si trattasse di una storia altrettanto angosciosa, e adeguata al grido.

Ecco, insomma: le macchie di Andrea Bruno a me fanno l’effetto di questo grido rauco, sporco, irregolare, magari pure interessante di per sé (ma di per sé dura troppo), che arriva insieme alla storia raccontata, senza legame con lei. Insomma, un estetismo. L’estetismo dell’artista che deve imporre il proprio stile (ovvero la propria personalità) a tutto quello che racconta. Ma non lo sa fare bene, ed è per questo riconoscibile come estetismo. Lo stile di un maestro emerge dall’opera, in modo che il racconto stesso, alla fine, ci possa apparire come un rauco grido di angoscia. Se lo stile si impone così tanto, dopo un po’ al lettore sembra di leggere sempre la stessa cosa, non importa quello che viene davvero raccontato sulla pagina. E questa sensazione non è sbagliata, in fin dei conti.

Io credo che Bruno, proprio in nome delle sue evidenti qualità, dovrebbe cercare di raccontare un po’ meno se stesso e un po’ più il mondo, certo attraverso se stesso, perché non c’è altro modo di farlo, ma tenendosi un po’ più indietro, un po’ più nascosto.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti