13 Marzo 2013 | Tags: estetica, poesia | Category: poesia |  Ancora un pensierino della sera, dopo quello della scorsa settimana. Ancora un pensierino della sera, dopo quello della scorsa settimana.

È naturale che la poesia aspiri al pubblico riconoscimento. La ragione contingente di questo starà anche nella vanità dell’autore, e nel suo desiderio di sentirsi riconosciuto; ma, al di là di questo, cosa sarebbe la poesia senza riconoscimento? La poesia (come tutta l’arte, in vario modo) è qualcosa attorno a cui si raccoglie la collettività, o – per dirla in altro modo – nei confronti della quale molte persone diverse possono trovarsi in sintonia. La sua ragione sociale è quella di essere un luogo di aggregazione simbolico, proprio come un rito – di cui la poesia condivide vari elementi.

Tuttavia, per poter essere questo, la poesia ha naturalmente bisogno di essere pubblicamente riconosciuta, e più è ampio il riconoscimento e maggiore è la sua efficacia. Alla fin fine, la vanità soddisfatta dell’autore non è che un pretesto, un piccolo motore contingente che mette in moto un meccanismo di cui la poesia ha bisogno per sua natura.

Il problema emerge semmai nel caso – tutt’altro che raro – in cui alla vanità dell’autore che cerca soddisfazione non corrisponde una poesia davvero degna del pubblico riconoscimento. Peccato per la vanità frustrata, quando il pubblico riconoscimento non arriva! Ma peccato molto maggiore, cioè problema molto maggiore, quando questo ci rende consapevoli che, in qualche caso, il pubblico riconoscimento può arrivare lo stesso, e riguardare la poesia anche se i meriti poetici non sono grandi. In altre parole, sappiamo bene che né la buona poesia comporta necessariamente il pubblico riconoscimento, né la presenza di quest’ultimo comporta che si tratti di buona poesia.

E tuttavia, questa ultimissima negazione fa a sua volta problema: se la poesia (la buona poesia) è qualcosa attorno a cui si raccoglie la collettività, come è possibile che una poesia che ha pubblico riconoscimento (cioè attorno a cui si raccoglie una collettività) non sia buona poesia?

Lasciamo perdere le truffe, le giurie comprate o troppo vincolate da interessi personali. Il riconoscimento che si ottiene in questo modo è di solito effimero. Oppure, in generale, se lo posso spiegare in questo modo, sta comunque fuori dal mio problema. Sto pensando a un riconoscimento effettivo, magari costruito mediaticamente, ma comunque qualcosa che riguarda un certo numero di persone, che apprezzano e sentono i testi di un qualche autore.

Mi spiego con un esempio, e prendo un autore che gode di un riconoscimento piuttosto ampio, per essere un poeta: mi riferisco ad Alda Merini. Il problema è: posso legittimamente sostenere che la Merini non fa buona poesia? Oppure: che cosa sto in verità dicendo se sostengo che la Merini è un poeta inferiore a diversi altri che invece non godono di un pubblico riconoscimento pari al suo? Poniamo che io sostenga che Giuliano Mesa è stato un poeta molto superiore alla Merini, pur godendo di un pubblico riconoscimento decisamente più piccolo: in questo caso, che cos’è questa superiorità che io rivendico?

Evidentemente, quello del gusto e della fruizione non è un universo democratico – né, per fortuna, c’è bisogno che lo sia, visto che non ne va della vita di nessuno. In altre parole, io posso legittimamente sostenere che l’accordo, la sintonia che molte persone trovano intorno alla poesia della Merini vale di meno di quella che un numero molto più piccolo di persone trovano intorno alla poesia di Mesa. E siccome vale di meno, sarebbe auspicabile che le proporzioni si ribaltassero a favore di Mesa – ma se anche questo non succedesse, l’esistenza della poesia di Mesa e la consapevolezza che qualche lettore essa comunque ce l’ha mi porrebbero comunque in sintonia con una collettività che, per quanto piccola, è composta di persone più simili a me, e quindi più facilmente stimabili.

In altre parole, la collettività di cui si parla non è necessariamente quella generale, ma può essere anche piuttosto specifica, e probabilmente dovremmo parlare non del bensì di un pubblico riconoscimento. La relatività del gusto sta ovviamente dietro a questo discorso, ma si tratta di relatività, non di soggettività del gusto. Se piace solo a me, la poesia non funziona; non è poesia. Per quanto piccola o virtuale, una collettività ci deve essere. E se ritengo di avere scoperto, io per primo, della buona poesia, cercherò di farla conoscere ad altri – non foss’altro, contingentemente, che per sentirmi confermato nella sensazione che sia davvero buona poesia.

La perversione, nel mondo della cultura di massa, sta nel dominio della quantità, come se il principio democratico, visto che è utile in alcuni (importanti) campi, dovesse esserlo allora per tutti i campi. Chi vende centomila copie dei suoi libri sarà quindi mille volte migliore di chi ne vende cento? Personalmente, oltre a preferire davvero (e di molto) Mesa a Merini, considero il vasto successo come un indizio, non come una prova di qualità; e come tutti gli indizi può facilmente non portare a nulla. Scoprire un buon poeta non è solo scoprire dei buoni testi: è anche scoprire l’esistenza di un mondo, grande o piccolo che sia, di persone interessanti; è scoprire quella che è, almeno sotto certi aspetti, la mia collettività.

Arnold Boecklin, Isola dei morti, terza versione, 1883 Non ricordo più chi sia stato a segnalarmelo. Fatto sta che mi sono trovato nelle note del cellulare un riferimento alla Galleria Ielasi di Ischia, e non ricordavo perché me lo fossi segnato. Sono andato perciò a vedere sul Web, e ho trovato questa pagina di Facebook, dove, scendendo un po’, ho capito il motivo per cui mi ero segnato questo nome.

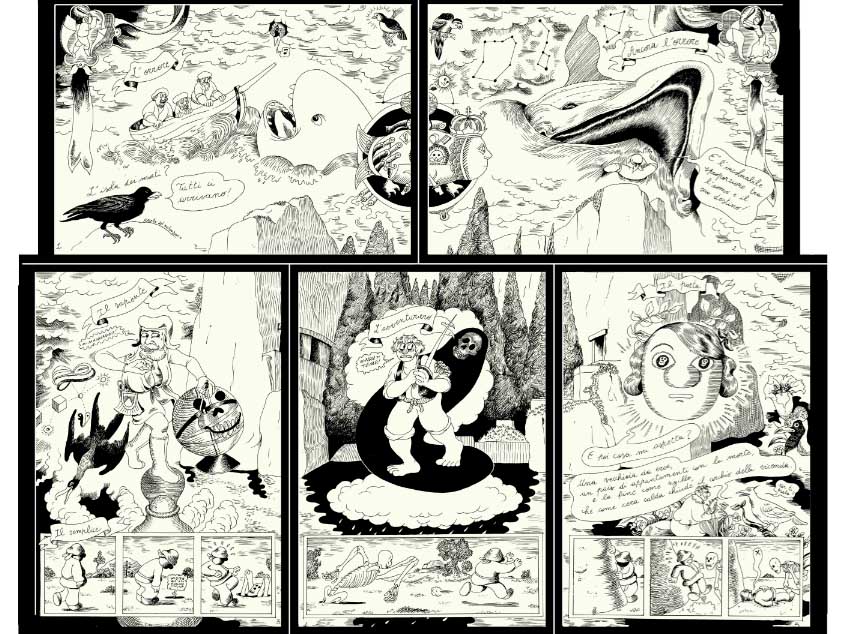

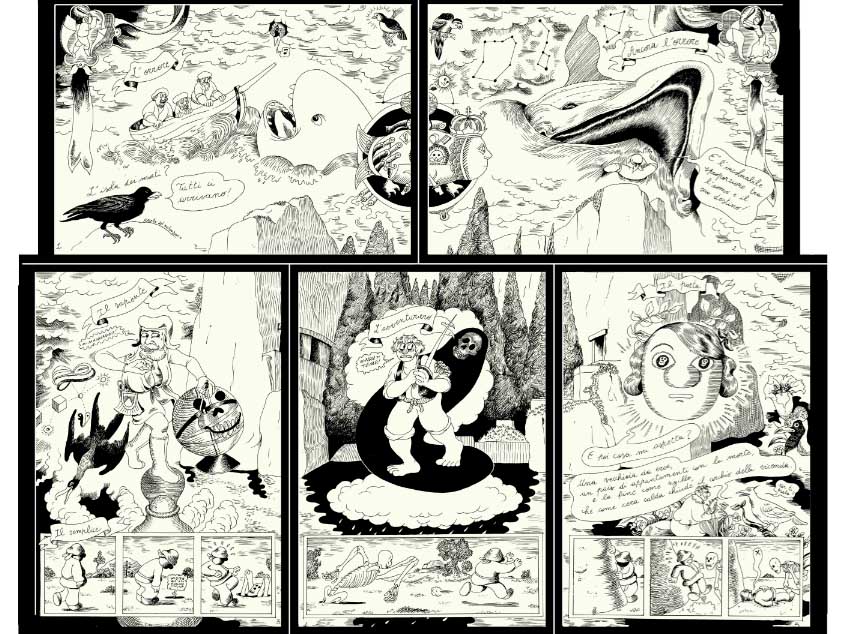

Non per la mostra su Francesca Ghermandi del luglio scorso (che sarebbe stato comunque già un buon motivo), ma per l’Omaggio a Böcklin esposto in autunno, con opere di numerosi autori, tra cui diversi fumettisti. Riporto qui quelle che ho trovato in giro sul Web, ricollegandomi a un discorso su Böcklin e sugli omaggi al suo più famoso dipinto che avevo già avviato in un post di questo inverno, al quale rimando. Qualcos’altro, di quella mostra, oltre a ciò che sto mostrando qui, si può intuire dalle foto nella pagina di Facebook.

Qui sotto c’è un Bacilieri tristemente dissacrante:

Paolo Bacilieri, Omaggio a Boecklin Segue un Tota popolar-onirico, che trovo, nella sua ironia, molto centrato:

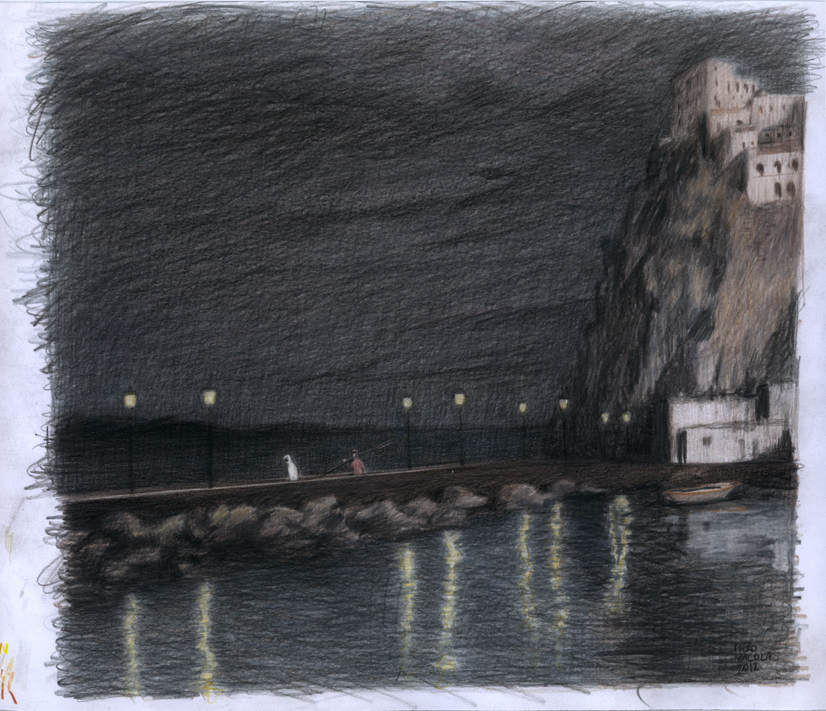

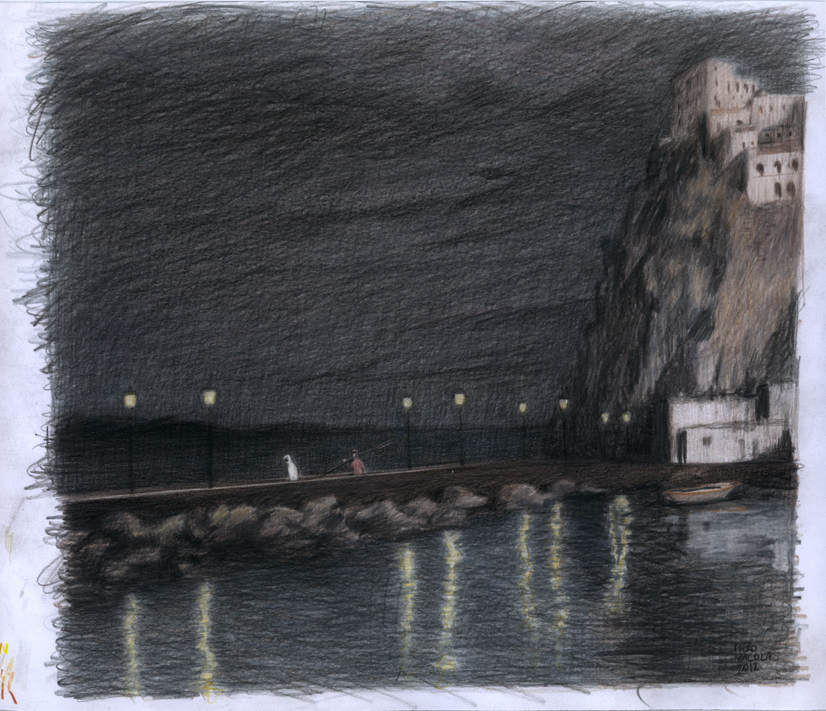

Alessandro Tota, Omaggio a Boecklin Piero Macola ritrae non l’isola dei morti ma l’isola del Castello Aragonese, proprio vicino alla Galleria Ielasi, a cui pare che lo stesso Böcklin si fosse ispirato:

Piero Macola Boecklin Ischia Poi c’è questa tavola di Manuele Fior che sembra ritornare all’origine di tutto (o almeno così si capisce dalla sua spiegazione):

Manuele Fior, Der Maler Trovo inquietante anche questa versione subacquea di Luigi Critone:

Per concludere, ci metto un’altra immagine, che non c’entra con la mostra, ma è sempre un omaggio a Böcklin, di qualche anno prima, che salda l’immaginario del pittore simbolista con quello dell’Alex Raymond di Flash Gordon (ricollegandoci quindi in chiusura a quello che raccontavo nel mio post precedente):

Philippe Druillet, da “Gail”, 1978 Da un punto di vista strettamente grafico, forse Druillet non è il più capace dei disegnatori qui riportati, ma è sicuramente quello i cui deliri inquietano di più – ed è perciò, almeno in questo, il più vicino a Böcklin.

10 Marzo 2013 | Tags: poesia, poesia civile, Versante ripido | Category: poesia |  Poesia civile? di Daniele Barbieri Poesia civile? di Daniele Barbieri

Quando sento nominare la poesia civile porto la mano alla pistola. Poi mi ricordo che non possiedo una pistola e non mi interessa usarla, e mi ricordo anche a chi appartiene la frase originale. E comunque, tutto sommato, so di aver letto anche molta bella poesia che potrebbe essere definita in questo modo. Fortini e Pasolini non hanno mai smesso di essere tra i miei poeti di riferimento. Pagliarani e Sanguineti nemmeno.

Eppure l’espressione poesia civile produce in me un fremito, un accenno di ribellione. In un contesto culturale in cui tutti, in qualche modo, siamo stanchi di intimismi, l’idea di poesia civile mi appare come una facile ricetta per sfuggire al nefasto predominio dell’io. Insomma, se il poeta della domenica non riesce a liberarsi dell’idea che la poesia sia espressione diretta delle proprie pene esistenziali, e un modo per sublimarle in messaggio al mondo, il poeta del sabato, appena un gradino di consapevolezza più in alto, ha trovato il sociale, il civile, come tema alternativo, capace di raccogliere il consenso almeno di chi condivida le idee su cui si fonda.

Alla fine dei conti, ho osservato che…

(continua a leggere qui – il pezzo è seguito da tre poesie)

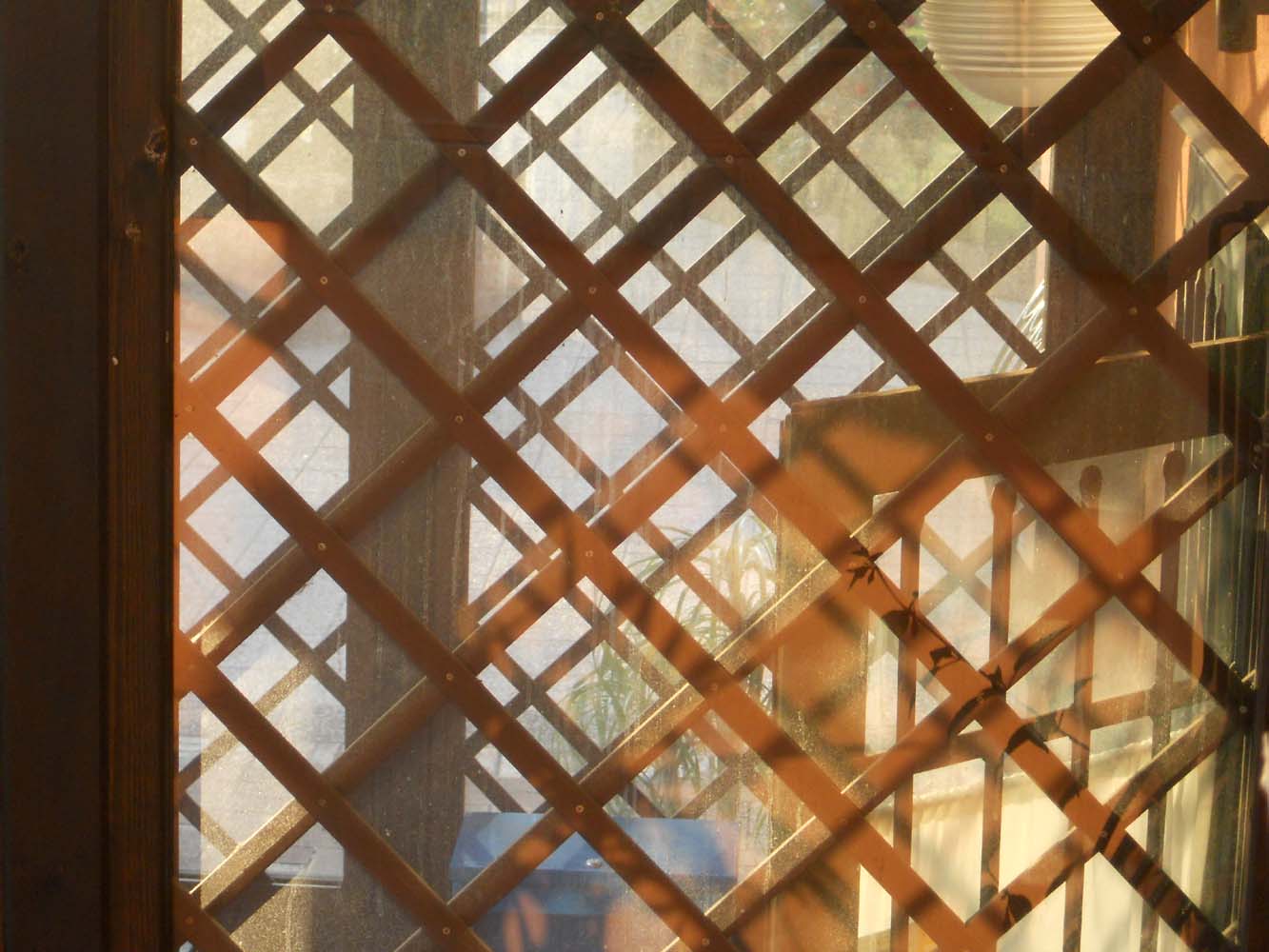

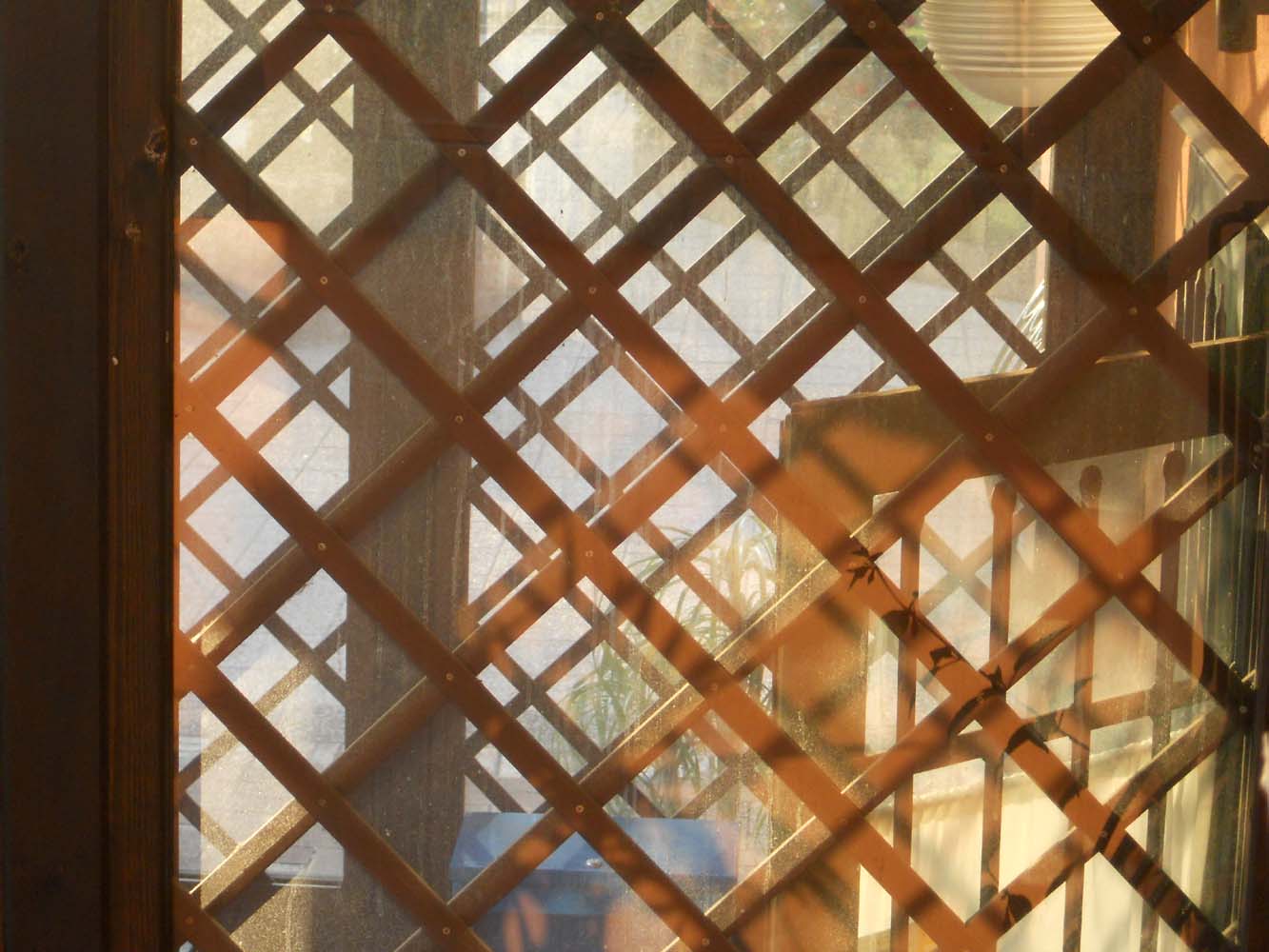

Dettagli (38) Direi che in questa foto si possono riconoscere almeno sette livelli sovrapposti. A partire dal fondo:

1. uno sfondo non chiaramente definibile, forse con un accenno di panorama (se non è un riflesso sul vetro, il che aggiungerebbe un ulteriore, ottavo, livello);

2. quello che c’è fuori, vicino, cioè la pianta tipo dracena in basso al centro,

3. il reticolo diagonale posteriore;

4. quello che c’è dentro, dietro, cioè quella cassetta azzurra e la colonna di legno;

5. quello che c’è dentro, davanti, cioè la porta aperta sulla destra con il muro;

6. il reticolo diagonale anteriore, insieme col vetro sporco (in realtà due livelli diversi molto vicini);

7. il mondo dalla mia parte, palesato dalle ombre, specie delle foglie.

La foto mi piace anche, indubbiamente, per questa complessità. Però anche soltanto l’intrico di diverse diagonali e verticali, con questi colori appannati, potrebbe essere motivo di apprezzamento, almeno per me.

Da lontano Da lontano, cioè da qui, una città può ben diventare una sorta di groviglio di volumi, quasi l’incubo di un funzionalista. Progettazione razionale su progettazione razionale, il risultato è un caos visivo, non privo, nell’insieme, di una certa confusa e irrazionale grazia (va be’, su questo deciderete voi).

6 Marzo 2013 | Tags: Arte, arti, cinema, critica, estetica, fumetto, musica, poesia | Category: estetica, fumetto, musica, poesia |  Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente. Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.

Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo.

La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale.

Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo.

E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a.

(In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato)

Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito.

L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?

Gabriella Giandelli, “lontano” (Canicola 2013) Quando commentavo, pochi giorni fa, la foto del tavolo di Gabriella Giandelli, non sapevo che le pagine in corso di realizzazione lì appoggiate erano quelle di lontano, uscito per le edizioni di Canicola proprio in occasione di Bilbolbul (e visibili in questi giorni in originale presso la Galleria D406 fedeli alla linea di Modena, insieme con molti molti altri originali).

Grande formato (un A3, cioè il doppio di un A4), toni sul grigio con appena qualche tocco molto intenso di colore, lontano è una piccola meditazione sulla solitudine, che, per motivi diversi, mi ricorda altri due testi a me cari, di cui forse almeno uno l’autrice conosce. Il primo, quello meno noto, è una storia di Swamp Thing, scritta da Alan Moore, intorno al 1984, nella quale il mostro della palude, ormai reso da Moore negli episodi precedenti una specie di dio della flora, si trova teletrasportato su un pianeta deserto, dove esistono solo organismi vegetali, e non trova modo per andarsene. La solitudine lo divora, e così Swamp Thing utilizza i suoi poteri per fare evolvere i vegetali locali, sviluppando una sorta di simil-umani, con i quali interagire e vivere – sino al punto di ricreare anche un simulacro di Abigail, la sua amata. Ma di simulacri, appunto, si tratta; tutti mossi da lui, in fin dei conti: un grande teatrino di marionette. E così, all’inizio il gioco lo consola; ma alla fine lo distrugge.

Anche la storia di Giandelli è una storia di solitudine su un pianeta deserto, in cui dominano i ricordi e le illusioni. Si vive il medesimo vuoto, lo stesso senso di vacuità e di destino.

Il secondo testo è un film di animazione del 1973, Il pianeta selvaggio, diretto da René Laloux, con la sceneggiatura e i disegni di Roland Topor. Questo è facile che l’autrice lo conosca. È, tra l’altro, un bellissimo film. Non è tanto il tema della solitudine a collegarlo al libro di cui parliamo; ma c’è qualcosa, nella strana natura che circonda il protagonista di lontano, che me lo ha ricordato: o sarà l’atmosfera complessiva fantastica e onirica, ma insieme profondamente malinconica…

Trovo che la metafora fantastico/fantascientifica sia un bel modo per affrontare il tema della solitudine, evitandone i luoghi comuni e le facili tristezze. Qui, è come se un leggero spirito lirico attraversasse tutto il testo. Attorno al protagonista c’è un mondo meraviglioso ma inutile. Tutta quella bellezza non serve a niente, non risolleva lo spirito, non impedisce di arrivare a gesti di autolesionismo, pur di sentire qualcosa.

Però intanto quella bellezza c’è, in tutta la sua triste distanza, e sta davanti a noi, fatta della stessa polvere di cui sono fatti i sogni, proprio come noi; e proprio come nei sogni, anche nella solitudine, in assenza di un qualsiasi feedback da parte di altri, tutto diviene facilmente simbolico, tutto si riempie di sensi misteriosi, anche le ferite che il protagonista si procura – ferite che si aprono a mostrare un mondo interno troppo simile a quello esterno.

Tutto è lieve, sospeso. Anche la storia è, in verità, impalpabile. Di fatto si riduce a poco. lontano è più come una poesia per immagini, una meditazione sul non esserci, pur essendoci ancora.

p.s. Sul tavolo di Gabriella c’era, proprio sotto la lampada, un alce dei Playmobil; e quindi piccola così. Vedi qua sopra a cosa serviva?

Dettagli (37) Questo Dettaglio è parente del Dettaglio 16, si capisce subito. Insomma, è sempre il “tè greco”. Forse sono addirittura le stesse piante di quello. Ma il punto di vista è differente, più basso e ravvicinato.

Ci si vuole stare dentro, insomma. E il blu appena accennato del mare dietro serve per dare più spessore a questo rosa pastello e a tutte le sue sfumature.

Nel tempio di notte Un po’ di India fa bene, ogni tanto. Qui, come è evidente dalla scritta, siamo in Tamil Nadu, esattamente qui.

Be’, indubbiamente, a fare la parte del leone, qui, sono i contrasti cromatici. I colori (data anche l’esposizione notturna) sono già così saturi che mi sono guardato bene dal caricarli ulteriormente. Un po’ per questi contrasti, un po’ per le luci comunque notturne, molti elementi di questa immagine sembrano quasi disegnati: i capitelli, il lungo fastigio con la divinità e il cartellone, persino i dettagli architettonici sulla sinistra.

Probabilmente è proprio questa ambivalenza tra realtà fotografica e irrealtà disegnata a dare fascino a questa foto, riflettendo visivamente la stessa ambivalenza sul piano narrativo: una tranquilla situazione di una calda sera indiana, in uno dei luoghi più sacri e mistici dell’India, il tempio di Annamalai, ovvero di Shiva, nella città di Tiruvannamalai, cioè la città di Shiva, ai piedi della collina di Arunachala, la Collina dell’Alba, che è Shiva in persona.

La presenza del dio terribile non sembra preoccupare molto i fedeli. Ma loro sanno di vivere in Shiva, e di esserne in qualche modo un avatar, proprio come lo è il tempio in cui si trovano e il mondo intero. Insomma, la realtà è disegnata, proprio come in questa immagine. È il velo di Maya a impedirci di distinguere le cose così come esse sono. Siamo tutti parte della lila, il gioco degli dei, insomma, il loro disegno – proprio come qui.

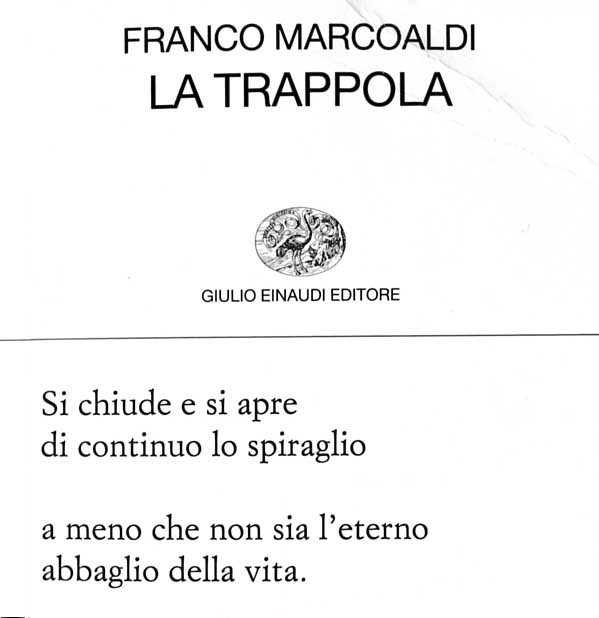

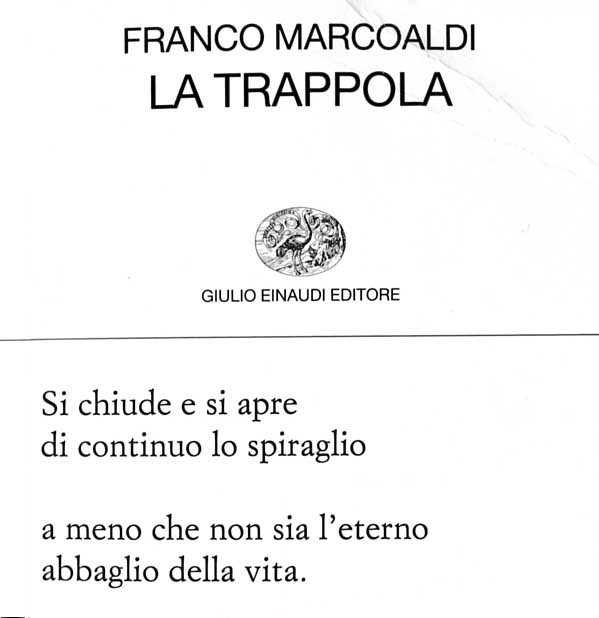

27 Febbraio 2013 | Tags: Franco Marcoaldi, poesia | Category: poesia |  Franco Marcoaldi “La trappola” Einaudi 2012

Il primo abbaglio lo si prende dalla copertina. Il ritmo, la perentorietà di quei quattro versi, la rima interna, fuori posto ma proprio per questo elegantissima, fanno pensare a Montale. Tuttavia, si trattasse anche del grande Eugenio di persona, il clima di settanta, ottant’anni dopo farebbe già sì, di per sé, che le medesime parole possano apparire qualcosa di ben diverso (rileggetevi il sardonico Borges di “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, per capire che cosa voglio dire). Dopo di che, quando si vanno a leggere le pagine interne, qualcosa di montaliano c’è davvero, però si tratta di un Montale bonificato o buonista, privato di ogni fremito d’orrore, risolto in elegante e classicistica maniera. Il primo abbaglio lo si prende dalla copertina. Il ritmo, la perentorietà di quei quattro versi, la rima interna, fuori posto ma proprio per questo elegantissima, fanno pensare a Montale. Tuttavia, si trattasse anche del grande Eugenio di persona, il clima di settanta, ottant’anni dopo farebbe già sì, di per sé, che le medesime parole possano apparire qualcosa di ben diverso (rileggetevi il sardonico Borges di “Pierre Menard, autore del Chisciotte”, per capire che cosa voglio dire). Dopo di che, quando si vanno a leggere le pagine interne, qualcosa di montaliano c’è davvero, però si tratta di un Montale bonificato o buonista, privato di ogni fremito d’orrore, risolto in elegante e classicistica maniera.

Insomma, una poesia che potremmo definire consolatoria, una poesia-poesia con tutti i crismi di come la si deve fare, la poesia: il ritmo giusto fatto di endecasillabi ma senza esagerare (quel verso libero che gira comunque intorno a quell’andamento così familiare), le rime elegantemente dislocate, insieme ad allitterazioni e assonanze e consonanze, in modo da formare un tessuto sempre cortesemente risonante. Difficile dire in che cosa consista la nota falsa, in questo misurato nitore.

Tutto risulta più chiaro dopo un po’ che si legge, quando ci si incomincia ad accorgere della piccola morale racchiusa ogni volta dentro alla sequenza dei versi, e quando ci si rende via via conto di come il meccanismo si ripeta costantemente, in ogni singolo componimento, ora in maniera più implicita ora più esplicita. Dopo un poco se ne ricava l’impressione che l’autore sia capace di cavar fuori una morale da tutto, una piccola morale, dolce o amara, ma vera, condivisibile. Forse banale, bisognerebbe dire, se non suonasse dispregiativo.

Il punto è che, in generale, non si chiede alla poesia di esprimere grandi verità. Le rivelazioni, quando davvero sono da fare, è meglio farle in prosa, e in prosa critica: si può essere più chiari e farsi comprendere meglio. La poesia dovrebbe suggerire, semmai, inquietare, e dovrebbe farlo mostrando, non dichiarando. Può tranquillamente parlare di banalità, e persino dire banalità, senza che questo sia di per sé una colpa (mentre lo sarebbe per la prosa), a patto di non dirle in maniera banale, a patto che la maniera di dirle ne metta sul piatto degli aspetti che normalmente non vengono esibiti.

Il problema, quindi, non sta probabilmente in quello che Marcoaldi dice, ma proprio nel come lo dice. Se queste morali banali ci venissero espresse in maniera inquietante, imprevedibile, potrebbero dire ben altro di quello che sembrano a prima vista dire. Invece qui è tutto perfetto, tutto elegante, tutto proprio come ci si aspetta che sia. E la morale conclusiva di ogni componimento emerge di conseguenza nella sua essenza di banale, consolatoria verità.

Forse, questa di Marcoaldi, è una poesia che può piacere ai non lettori di poesia, a chi frequenta la poesia molto saltuariamente, e magari la legge, stavolta, perché gli hanno regalato un volume. Questo tipo di lettore ritroverà in questi versi quello che ha imparato ad apprezzare a scuola, cioè la forma canonica della poesia del novecento, quella incarnata da Montale – che pure, lui, non è stato né banale in questo senso né consolatorio in questo senso. E non vi troverà molto di più; ma questo certamente gli potrà bastare.

Insomma, in molti sensi un libro da regalo. È pure pubblicato da Einaudi: una garanzia.

Franco Marcoaldi “La trappola” Einaudi 2012

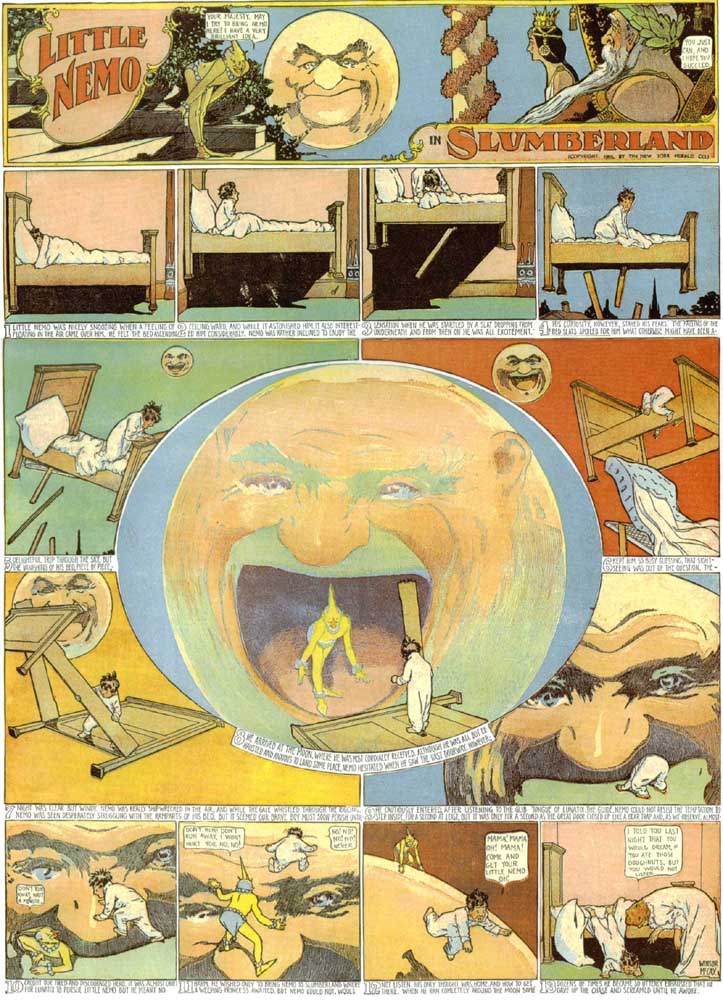

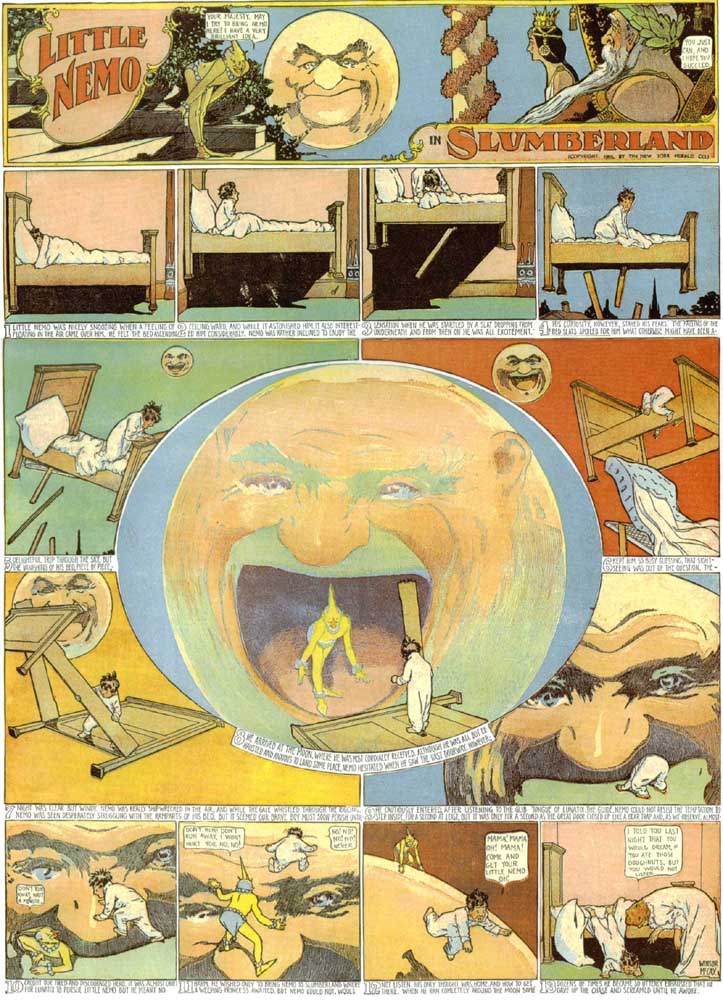

Winsor McCay, “Little Nemo”, 1905 Storia del fumetto e della graphic novel

Professori: Daniele Barbieri

La storia di una forma espressiva che è ormai da tempo uscita dall’infanzia e sta producendo una serie di capolavori. Dai fumetti americani pubblicati sui quotidiani, ai giornaletti settimanali o mensili, al fumetto colto e alle graphic novel. 120 anni di storia della cultura visiva, nel mondo e in Italia.

Programma: La nascita del fumetto e il fumetto americano sino agli anni Trenta; Il fumetto americano dopo la seconda guerra mondiale; Il fumetto in Europa: Francia, Inghilterra e Italia sino agli anni Cinquanta; La rivoluzione degli anni Sessanta: l’underground negli USA, Diabolik e Linus in Italia; Il fumetto argentino e il fumetto giapponese: Hugo Pratt, Hector Oesterheld e Osamu Tezuka; Il fumetto colto in Francia e Italia negli anni Settanta e Ottanta: Moebius e Andrea Pazienza; La rivoluzione del fumetto americano: Frank Miller e Alan Moore. Will Eisner e l’invenzione della graphic novel; Il fumetto (popolare e colto) dagli anni Novanta a oggi, e la centralità di Bologna.

Università Primo Levi

| inizio 14/03/2013 |

| Giovedì 15.30 – 17.30 |

| incontri 8 |

| Contributo di €. 62,00 |

| Succ. Univ. Primo Levi |

| via Polese, 22 Bologna |

Per informazioni e iscrizioni: http://www.universitaprimolevi.it/corsi.asp. (Nel modulo di ricerca, sotto la voce Professori, cercare “Barbieri”)

Vittorio Giardino a Bilbolbul 2013 È finito Bilbolbul. Ho marinato la domenica. Non ce la facevo più: tre giorni intensi e interessanti sotto una neve progressivamente sempre più fitta, con il dubbio di riuscire a tornare a casa, ogni sera più forte. L’ultimo giorno c’era il sole, ma all’ora di uscire di casa mi ha preso una stanchezza mortale. Peccato.

Presto parlerò anche della mostra di Mattotti, e anche di altro. Ma il festival era prima di tutto dedicato a Vittorio Giardino, con la grande mostra presso il Museo Civico Archeologico, e gli incontri in Università e in Cineteca. E di Giardino è giusto quindi parlare per primo.

Mi ha colpito soprattutto una delle cose che Giardino ha detto durante l’incontro presso l’Università, raccontando del suo modo di lavorare, a proposito dei suoi personaggi. La gestazione dei lavori di Giardino è molto lunga. Ne fa parte un’accurata (quasi maniacale) documentazione storica, e il risultato si vede (fa sorridere Giardino quando lamenta di fare pure lui qualche errore, e ci mostra un portiere con il fez nel suo La porta d’Oriente, ambientato nella Istanbul del 1938: ci dice che in realtà lo sapeva che Ataturk, una ventina di anni prima, aveva vietato tutti i simboli imperiali, fez compreso, ma era stato trascinato ugualmente nell’errore da una scena del film Casablanca – pur ambientato in Marocco – dove il portiere aveva il fez. Ma ce lo confessa – diciamocelo – proprio perché nessuno se ne sarebbe accorto autonomamente, e perché è davvero un caso piuttosto isolato).

Ma fa parte di questa gestazione anche la costruzione delle personalità dei personaggi, e non solo di quelli principali – il che sarebbe scontato – ma anche di quelli occasionali, sin quasi alle comparse. Ci sono personaggi, per esempio, che compaiono una volta sola in una storia, e solo per assolvere a una certa funzione narrativa. Devono dire magari anche solo una battuta, che serve allo sviluppo degli eventi. Quando nascono, nella mente dell’autore, sono una semplice funzione: sono coloro che devono compiere un certo atto, o dire una certa cosa. Ma poi, ci dice Giardino, è inevitabile lavorarci sopra, immaginare la vita di questi personaggi minori anche al di fuori di quel momento in cui sono in scena, immaginare la loro personalità complessiva, il loro passato. Ed ecco che allora, improvvisamente, quella battuta per cui erano nati si rivela inadeguata, scorretta; bisogna cambiarla, non li rappresenta più.

Anche dopo questa operazione, il personaggio rimane una presenza occasionale, che compare solo in quel momento per fare quella certa cosa. A differenza di prima, però, adesso è vivo; si porta dietro una storia e un destino. È qualcuno; non soltanto una funzione narrativa.

L’effetto, evidentemente, si vede. L’universo delle storie di Giardino è popolato di persone, non di personaggi. Alla stilizzazione visiva del suo segno non corrisponde una stilizzazione psicologica. Anzi, proprio come sanno fare i disegnatori di talento, la semplificazione grafica serve per fare emergere al meglio la profondità psicologica, richiamando l’attenzione sugli aspetti più significativi.

Se consideriamo la cosa nel suo complesso, ci rendiamo conto che la progettazione delle storie di Giardino è così lunga perché l’autore non deve solo progettare (il che già non è poco) il meccanismo narrativo, ma l’intero universo in cui questo meccanismo viene messo in moto. Deve entrarci dentro, viverci dentro, pensare con la testa di ciascuno dei personaggi e dentro la logica di ciascuna situazione. Deve conoscere intimamente la logica di cui sta raccontando, e deve saperla raccontare basandosi su quello che i lettori già sanno e già si aspettano (altrimenti i lettori non capirebbero), ma anche su una serie di aspetti che i lettori imparano e se ne sorprendono (altrimenti i lettori si annoierebbero).

Il problema è quello di costruire un universo che sia verosimile, non vero, ma che non sia banalmente verosimile. A questo scopo lo studio del vero (della vera Storia, della vera psicologia dei personaggi…) è una fonte di ispirazione straordinaria – a patto di non lasciarsene soverchiare: perché una storia è una storia, e deve prima di tutto funzionare; ma funziona bene solo se è ricca di dettagli imprevedibili, all’interno di una situazione che può sembrare sufficientemente prevedibile, anche quando poi le previsioni si riveleranno sbagliate.

Insomma, il lettore va continuamente confortato, e continuamente sorpreso, messo in difficoltà, e poi confortato di nuovo, mentre lo si sorprende in un altro modo. Naturalmente, c’è lettore e lettore, però, una volta capito quale sia il vostro, e il livello a cui ci si debba tenere, se mancate una di queste due attenzioni, lo perderete, o per incomprensibilità, oppure per noia.

Io credo che la maniacale precisione di Giardino sia la condizione necessaria affinché le sue storie siano quello che sono: meccanismi narrativi raffinati e pieni di godibili dettagli. Forse nessuno si accorgerebbe mai se una certa insegna di un certo angolo di Barcellona esisteva davvero nel 1938, ma nel momento in cui l’autore se ne preoccupa è perché si trova profondamente immerso in quel mondo in cui poi vorrà fare immergere i suoi lettori – e di cui i lettori percepiranno il respiro, come se fosse vivo. Lo percepiranno perché quel mondo è davvero stato vivo, nel crearlo.

Dettagli (36) Trattasi, evidentemente, di un ammasso di galassie – non quelle a spirale, le altre – con le linee di forza che le collegano al buco nero massiccio che sta al centro. Un altro ammasso galattico si intravvede a sinistra, verso l’alto.

Verso il faro Questa foto (scattata qui) mi piace perché il suo oggetto si trova in verità relegato nell’angolo in alto a sinistra, e tutto il resto funziona come un grande e diffuso puntatore. Qualunque sia il punto da cui il vostro sguardo inizia il suo percorso, non c’è dubbio che la fine del percorso sarà il faro.

Lo sguardo può correre avanti e indietro, verso l’alto e verso il basso, ma non dubiterà del fatto che in basso sta l’inizio e in alto la fine del percorso. Sarebbe così anche senza la figurina umana tagliata dal margine destro della foto, ma la sua presenza rafforza la sensazione.

Insomma, il faro è il punto statico, che si può riflettere placidamente nell’acqua, mentre tutto il resto si trova in tensione dinamica verso quello stesso punto, e dinamici sono pure gli altri riflessi.

E poi, persino le montagne in alto a destra puntano verso il faro. Sarà il rimando alla forma della punta di freccia, a creare questo effetto? Ciò che si assottiglia tende sempre a puntare verso la sua parte più acuta? Il faro, allora, punta verso il cielo?

Un po’ magari sì, ma il faro è più un cilindro che un cono. E poi, nella misura in cui lo fa, non fa che confermare la tensione verso l’alto che attraversa tutta la foto.

Come post di oggi inserisco un breve (ma non brevissimo) saggio che avevo scritto alcuni mesi fa per una collana di microlibri progettati dalle edizioni CFR di Gianmario Lucini (Poiein). La collana non ha avuto successo, e il mio testo è rimasto inedito. Come post di oggi inserisco un breve (ma non brevissimo) saggio che avevo scritto alcuni mesi fa per una collana di microlibri progettati dalle edizioni CFR di Gianmario Lucini (Poiein). La collana non ha avuto successo, e il mio testo è rimasto inedito.

Il saggio sviluppa in maniera molto più ampia alcune riflessioni che avevo anticipato in un post di questo blog: “Di Goethe, dell’azione e della poesia”, apparso il 31 marzo 2011. Vi si parte da una riflessione filosofica ispirata ad alcuni versi del Faust per parlare del rapporto tra poesia e senso della collettività, lirica e poesia civile.

Mi piacerebbe che su questi temi si potesse dibattere. Il saggio è qui: La poesia e il collettivo.

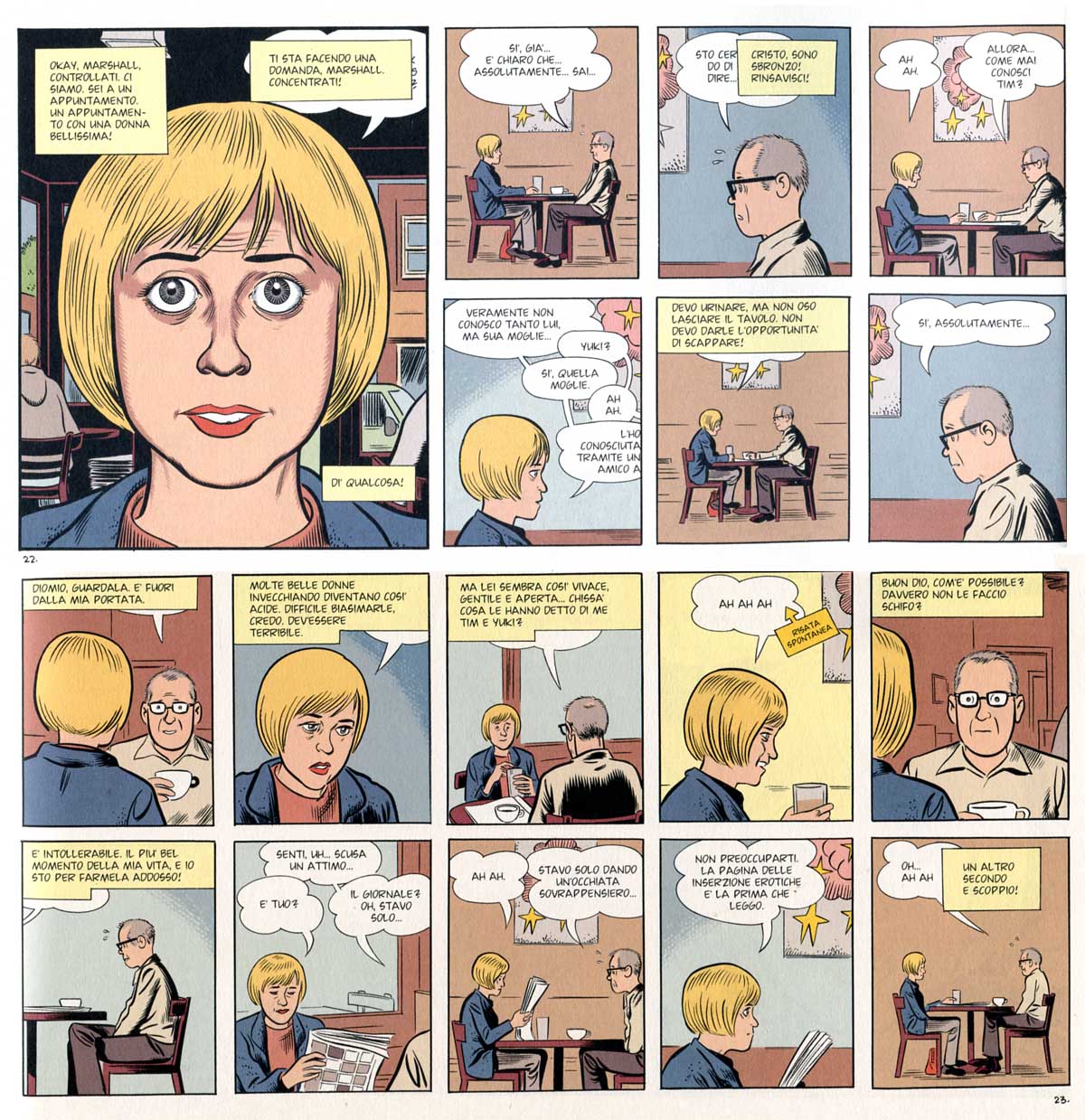

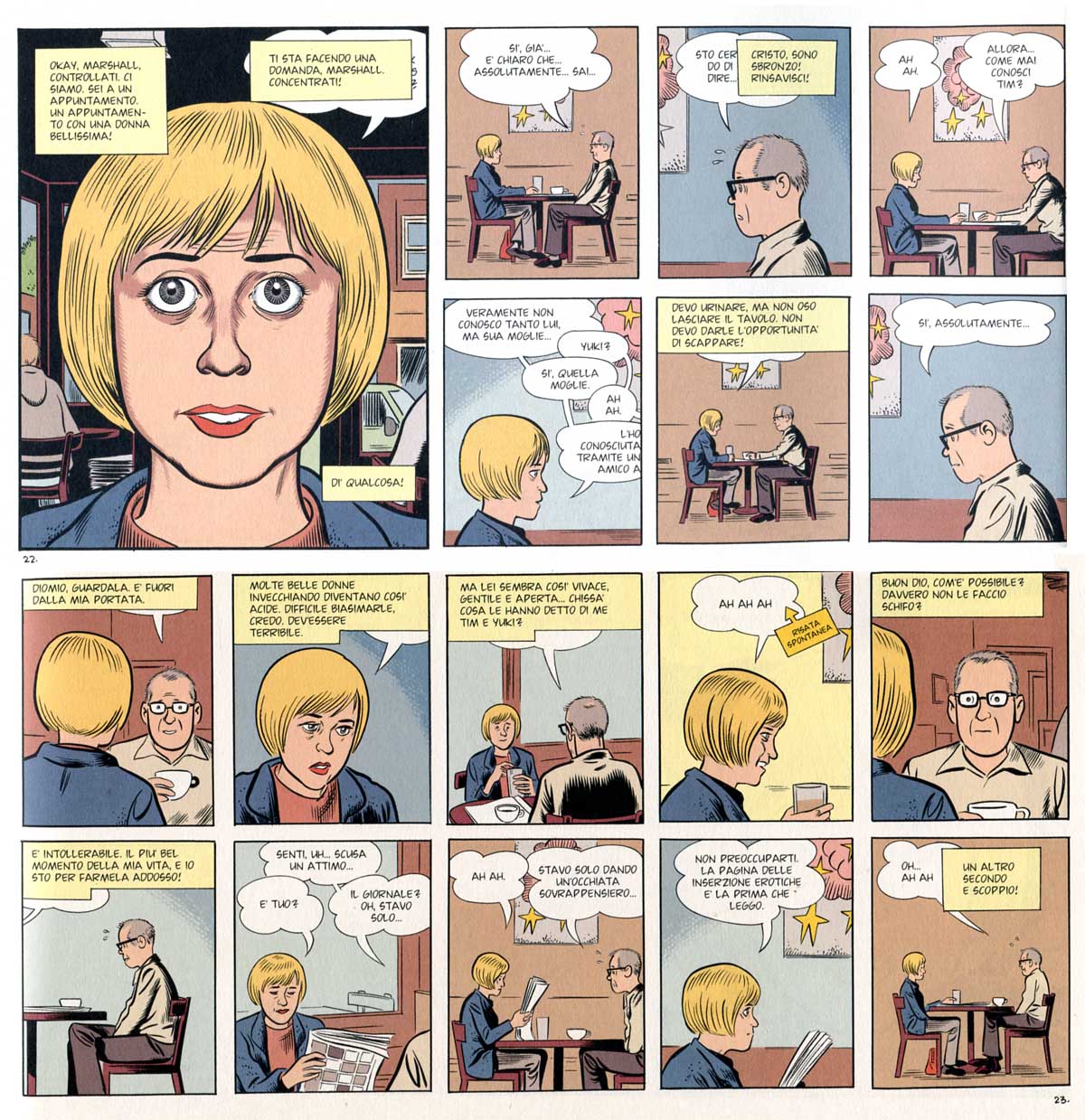

Daniel Clowes, “Mister Wonderful”, pp. 22-23 Nel leggere Mister Wonderful, ultimissima uscita di Daniel Clowes per Coconino (trad. Elena Fattoretto), ho provato una ricorrente sensazione di deja vu. Era come se, continuamente, quella scena lì, quelle vignette lì, mi fossero già state davanti agli occhi. Ho anche pensato che si trattasse della ristampa di qualcosa di già uscito, oppure che era magari un libro di qualche anno fa, inedito in Italia, che avevo già letto in lingua originale. Poi ho verificato: l’edizione americana è del 2011; in Italia era inedito. Non l’avevo letto.

Non so se di Clowes ho letto davvero tutto. Certo ne ho letto tanto, e continuo a pensare che sia tra i migliori autori sulla piazza. Ma in Mister Wonderful, evidentemente, c’è troppo di quello che Clowes ha già fatto; e non si esce dai binari di tante storie precedenti. Un’opera di routine, insomma, scritta un po’ con la mano sinistra, lavorando con una materia sin troppo ben conosciuta dal suo autore.

Intendiamoci: se non avete letto troppe storie di Clowes, questa è comunque un’opera godibile. Vi si racconta del primo appuntamento tra un uomo e una donna un po’ segnati dalla loro vita sentimentale precedente. La focalizzazione è interamente dal lato di lui, di cui seguiamo i pensieri – a volta così forti e invadenti da coprire addirittura le parole che lui stesso sta dicendo, o che sta dicendo lei. E l’espediente è interessante. Ma che Clowes sappia raccontare è fuori discussione, e lo è anche che sia un maestro nel delineare psicologicamente nonché nel disegnare graficamente i suoi personaggi e la loro interazione.

Insomma, benché sia un lavoro minore, è comunque un lavoro di uno dei migliori autori di fumetti al mondo.

Tuttavia, se avete già letto tante storie di Daniel Clowes, non riuscirete a evitare la sensazione di avere già percorso quello che avete sotto gli occhi, e magari più di una volta; e magari le altre volte, pur riconoscendo (inevitabilmente) lo stile di Clowes, avevate semplicemente apprezzato e goduto le situazioni, provando pena o partecipazione per i personaggi in gioco, e per le loro incapacità – che sono spesso anche quelle di (quasi) tutti…

Stavolta, certo, si potrebbe anche sostenere che questo racconto un po’ squallidino sia adeguato a raccontare l’incontro tra questi due personaggi che sono pure loro un po’ squallidini. Del resto, ciò che ha di straordinario Clowes è, in generale, proprio il saper tirar fuori dei racconti davvero affascinanti da personaggi e situazioni che, di per sé, non lo sono affatto, giocando tra compartecipazione emotiva e distacco ironico, o addirittura sarcastico.

Anche qui ci sono compartecipazione emotiva e distacco ironico, però a quanto pare non bastano, e appaiono un poco, pure loro, come quelli di sempre. Questa volta, a baciare il ranocchio, il principe non è saltato fuori – e, con tutte le qualità del suo autore, la storia non ha preso il volo.

Oppure forse sarò io, come ho già avuto occasione di dire altrove, che comincio a essere stanco di graphic novel psicologistiche e centrate su un io un po’ problematico e un po’ squallidino. Con Daniel Clowes non mi era ancora successo. Magari è solo la mia malattia che sta peggiorando…

Dettagli (35) È solo una boa, niente di più. E la sua unica funzione in questa immagine è quella di attirare l’attenzione su di lei, in modo che l’organizzazione per bande orizzontali del mare arrivi all’attenzione soltanto dopo, quando in qualche modo è comunque già stata percepita.

Insomma, poiché la boa chiede di essere osservata per prima, ci si trova con lo sguardo in mezzo al mare prima di potersene accorgere.

O almeno questa sarebbe l’intenzione del fotografo, comunque affascinato dalla sequenza di bande azzurre.

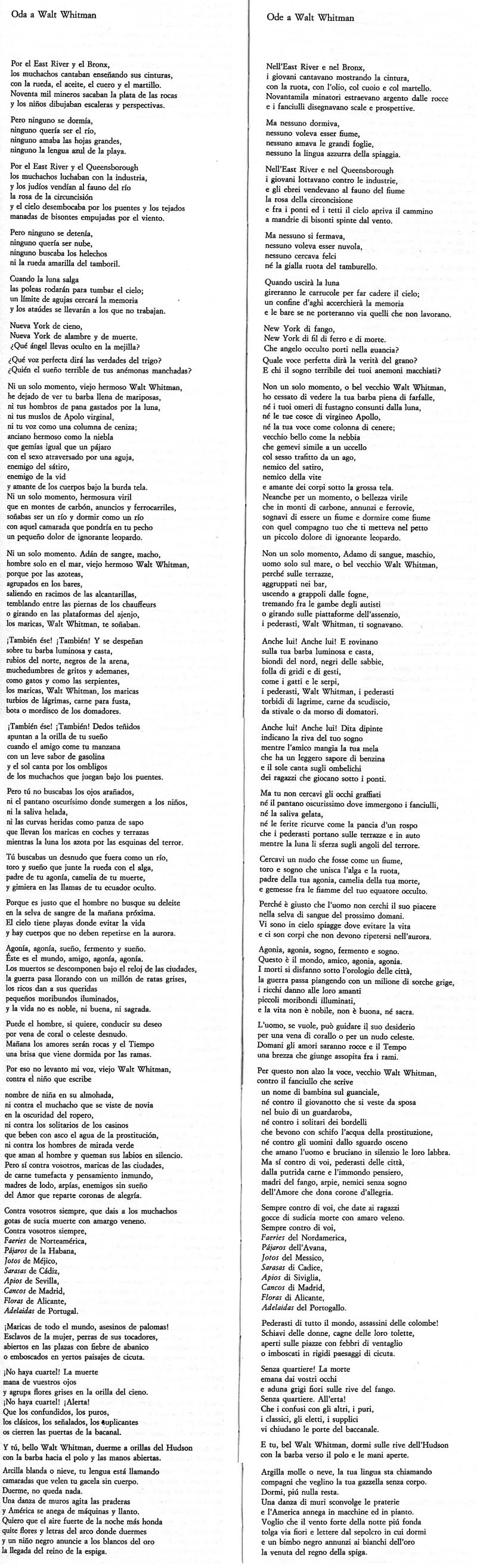

16 Febbraio 2013 | Tags: poesia | Category: poesia | Grazie a Narda Fattori e a Cristina Bove, è qui, e inizia così:

Belle queste poesie; si aprono su un mondo e si chiudono su un altro, con un po’ d’ironia e un po’ di desolazione. Si affidano sia alla visione che al pensiero e impastano un lessico specialistico a quello colloquiale. Barbieri conosce la grande libertà di cui gode la poesia per statuto: libertà di contenuto, di stilemi, di scelte lessicali e retoriche, si accomodano sul versante lirico ma non disdegnano quello narrativo o sapienziale e riflessivo. Dicono l’angoscia ma anche il divertissement, il gioco fonico e assonante.

Nessuno, infatti, è mai riuscito a dare una definizione esaustiva della poesia, essa sfugge ai canoni e ad ogni forma di ingabbiamento eppure ha regole rigidissime che la governano e l’orecchio attento sa discriminare la buona dalla cattiva poesia.

“Il poeta è colui che con le parole incanta l’animo e fa battere il proprio cuore e quello altrui. Anche se non siamo fatti da Dio siamo fatti di Dio. (……………) La poesia è un lungo viaggio nell’ ignoto.” questo dice Roberto Benigni, che molto l’ha frequentata e che forse è lui stesso un poeta che si nasconde.

La prima poesia di Barbieri è un gioco di immagini specchiate… (segue qui)

Riflessi Avevo preso questa foto (proprio qui) perché mi aveva colpito il riflesso nel vetro della guglia modernista della torre, senza accorgermi che, in realtà, avevo scelto proprio quel punto di ripresa perché c’erano pure altri riflessi che mi stavano intrigando. Guardate per esempio la figura del generale Lavalle in alto sulla colonna, e ritrovatene a destra il riflesso parodiato proprio nella guglia (che a sua volta si riflette nel vetro). Più a sinistra della statua, in alto sopra una terrazza, c’è una strana architettura metallica che lancia la sua punta verso il cielo, proprio come la cipolla rossastra a destra sotto la guglia.

Non posso impedirmi di pensare, sorridendo, che quell’intrigo di cavi elettrici che collegano le case in alto, sia anche un intrico di legami simbolici, come a evidenziare il fatto che le cose si rimandano tra loro, e che una città non sia forse che un mostruoso labirinto, dove ciascuna cosa ci rinvia pervicacemente a un’altra, senza mai fine.

E non c’è dubbio che l’ombra (in questo luogo certamente pertinente) di Jorge Luis Borges stia aleggiando su queste parole. (oltre che su queste, e queste, e queste)

Gabriele Basilico Certo, questa foto non l’ho fatta io, ma il debito mi sembra evidente; il mio debito, è ovvio.

Grazie, Gabriele.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Ancora un pensierino della sera, dopo quello della scorsa settimana.

Ancora un pensierino della sera, dopo quello della scorsa settimana.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti