La falesia lontana Questa foto, presa ai confini del mondo (quello Vecchio, almeno) non mi piace solo perché è estiva (ma anche, ovviamente).

Mi piace soprattutto perché il suo vero soggetto è piccolo, lontano, acentrato e sul fondo, mentre l’oggetto centrale, grande, contrastato e in primo piano ne è soltanto la rima, o la prefazione, se preferite.

13 Giugno 2013 | Tags: poesia, traduzione | Category: poesia | Leen el diario

leen el diario, aquí, se cuentan las historias de la mañana, aquí

se quejan del frío, se sientan delante de mí,

me miran una fracción de segundo, aquí, tienen

las uñas laqueadas, los dedos anillados, el doble mentón, los botones

que definen los confines de la intimidad, los de este yo

que es propio, y guay, guay con olvidárselo

abierto, con el abrigo desabotonado, la piel que halaga

el descaro del aire, de las miradas estupefactas, complacidas,

de la manos que procuran, buscan, encantan

en un ritmo que no es el de la mañana, no es el del susurro

discreto de las hojas del diario

abiertas por dedos enjutos de lectores, en busca del día,

del alba fría, el trabajo

Señora de la Autopista

Señora de la Autopista, cómo ocultar la angustía sutil

de los ciento cuarenta al adelantar el camión que te tira

al guardarrail de tu izquierda, a tu futuro, por un momento

estrecho como esa vía y luego de golpe libre, reabierto

como la carretera lisa de tres carriles, promesa de emoción

irreprimible del viento sobre las paredes externas, en el siempre

sutil y torvo y vago sentirse consciente de la no imposibilidad

del reventón imprevisto, el rechinar de las gomas, la explosión

de buen augurio del airbag, la cabeza sacudida y todo lo que vuela

en el habitáculo, como en una película en la que el fin ralentado

es una mágica suspensión de pequeños objetos, un elegante

encurvamiento del cuerpo, una flor lenta de cristales que se propagan

justo en torno a la frente que la atraviesa

Daniele Barbieri (Finale Emilia, Modena, 1957), inéditos

Versiones de Jorge Aulicino

E me ne accorgo solo ora, dopo quasi tre mesi. Jorge è stato troppo veloce, e quando io ho incominciato a guardare se c’erano, erano già uscite. Grazie a Jorge Aulicino e a Roberto Pasquali. E me ne accorgo solo ora, dopo quasi tre mesi. Jorge è stato troppo veloce, e quando io ho incominciato a guardare se c’erano, erano già uscite. Grazie a Jorge Aulicino e a Roberto Pasquali.

Il tutto (compresi gli originali in italiano) è leggibile direttamente qui, nel bel blog di Jorge.

Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”. Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”.

Il piede giambico è il piede parlante perché il ritmo normale del parlato inglese è molto vicino a un ritmo giambico. Quando Shakesperare scrive “I còme to bùry Càesar nòt to pràise him” (ho aggiunto gli accenti per rendere evidente il ritmo), sta giocando su una leggera formalizzazione di un andamento tutto sommato normale, prosastico.

Il blank verse di Shakespeare è un pentametro giambico, la cui origine è legata storicamente all’endecasillabo italiano, modificato per adattarlo alla lingua inglese, ma estremamente simile nello spirito. Il ritmo dominante nel parlato dell’italiano non può essere giambico, perché la lunghezza media delle parole dell’italiano è maggiore di quella dell’inglese, e ogni parola possiede un solo accento. Per questo in italiano l’accento cade di solito ora ogni due ora ogni tre sillabe. L’endecasillabo italiano è dunque il verso in cui questa varietà accentale si trova più naturalmente espressa; basta leggere un po’ di Dante per rendersene conto. Come il pentametro giambico per l’inglese, l’endecasillabo italiano rappresenta un modo per formalizzare, regolarizzare, armonizzare l’andamento della prosa, senza forzarne troppo i ritmi; senza farli sentire troppo artificiosi.

Per questo l’endecasillabo è il nostro verso epico, ed è il verso dominante in tutta la nostra tradizione. Come vedremo meglio tra poco, l’endecasillabo incarna al meglio l’ambivalenza della poesia tra musica e prosa, portando in direzione della regolarità del cantato la naturale irregolarità del parlato.

È però naturalmente possibile giocare di più sul lato del cantato (come anche, naturalmente, su quello del parlato).

Torniamo a Fraser. Il ritmo trocaico si presta meglio all’effetto del cantato proprio perché è decisamente più distante dai ritmi naturali del parlato. Questo mi permette di aggiungere una riflessione in più a quelle che ho già esposto qui su The Tyger, di Blake. Blake inizia il suo componimento con un ritmo trocaico fortemente battuto, la cui cantabilità è ulteriormente ribadita della presenza della rima baciata a fine verso (bright/night). Ma poi questa ossessione ritmica fa naufragio sul quarto verso, che è giambico e in cui alla parola eye fa riscontro una semplice rima per l’occhio (eye rhyme) con symmetry.

Ho già fatto osservare le conseguenze di questo naufragio sul significato complessivo del testo, e non ci torno qui. Quello che mi preme far notare, qui, è che il passaggio improvviso dal ritmo trocaico a quello giambico e dalla rima baciata a quella non rima che è di fatto la eye rhyme, è di fatto un passaggio dal cantato al parlato, dalla musica alla prosa.

Intendiamoci, non c’è veramente né musica né prosa nel testo di Blake. Quello che c’è è un andamento poetico che ora si fa maggiormente musicale e ora si fa maggiormente prosastico; in altre parole, la poesia evoca nel suo flusso ora la presenza della musica ora quella della prosa.

Poi, non è certamente un caso che Blake ponga proprio nei versi giambici (quelli cioè prosastici) i punti chiave del suo discorso (come il verso 4/24 “Could/Dare frame thy fearful symmetry” oppure il 20 “Did he who made the Lamb make thee?”, che contiene la domanda chiave e conclusiva della sequenza). Non è un caso per due motivi: in primo luogo (e più importante) i versi giambici sono pochi in questo componimento, e rappresentano quindi dei punti di rottura, il cui contenuto viene messo in evidenza proprio dal loro trovarsi in questa posizione; e in secondo luogo (ma tutt’altro che irrilevante) la prosa è, rispetto alla musica, proprio il contesto dell’espressione concettuale, del discorso, contrapposto a quello della pulsazione condivisa, del ritmo, della Stimmung.

Tutta la poesia vive di questa ambivalenza tra parlato e cantato, tra prosa e musica, ma Blake gioca sulla polarizzazione, spingendo parte dei suoi versi in direzione del lato musicale e l’altra parte in direzione di quello prosastico. Siccome è uno straordinario fabbro (il miglior fabbro in giro in quegli anni), è capace di giostrare magistralmente una possibilità che la poesia comunque ha sempre posseduto, e continua a possedere.

Ora sarebbe interessante andare a vedere la poesia di Eliot e di Pound (il miglior fabbro in giro un secolo e qualcosa dopo) analizzandola in questi termini. Credo che scopriremmo la medesima dialettica, anche se maggiormente spostata nella direzione del prosastico. Il verso libero stesso è, in generale, una manifestazione di questo spostamento verso il prosastico, verso il parlato. Lo è in generale, ma non in assoluto: vi sono infatti autori, come Campana, il cui verso libero finisce per creare quasi l’effetto opposto, in direzione cioè del musicale.

Potremmo azzardare persino una regola generale, definendo l’ambito del poetico come quel vasto incertissimo campo che sta tra il musicale e il prosastico. C’è ancora poesia nelle parole delle canzoni, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando queste parole sono discorsivamente irrilevanti, puro supporto della voce per diventare musica. E c’è ancora poesia nel poema in prosa o prosa poetica, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando il discorso e il contenuto concettuale sono centrali, e la parola è puro supporto del concetto per esprimersi.

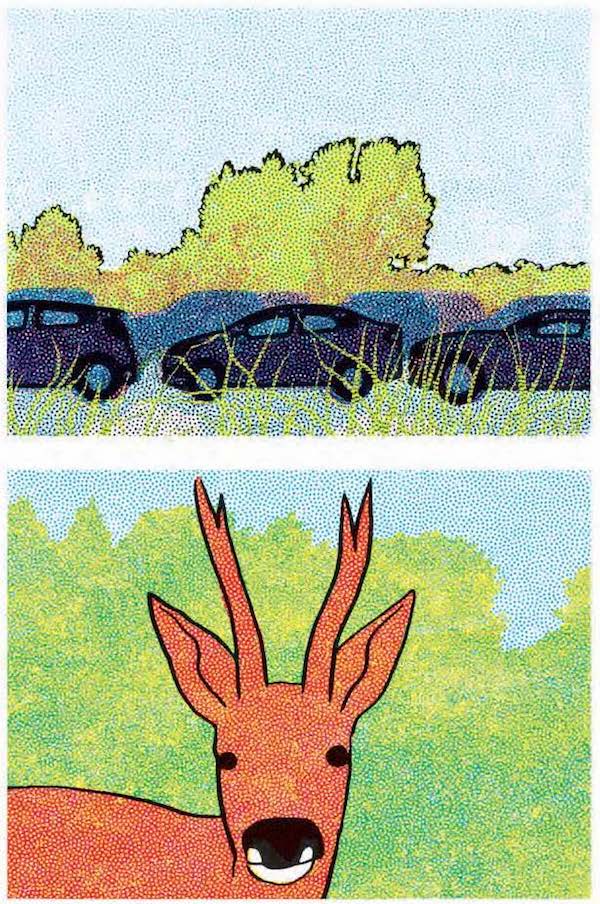

Per finire, vorrei fare un esempio del tutto diverso. Ho appena tradotto per Le voci della luna alcune poesie di un autore spagnolo, Lawrence Schimel, dalla sua raccolta Desayuno en la cama, ovvero Colazione a letto. Usciranno sul prossimo numero, il 56. Sono poesie d’amore, omosessuale, caratterizzate da un verso libero dall’apparenza molto colloquiale, molto prosastica. Eccone una, prima l’originale, poi la mia versione.

Ya no quiero callarme cuando follo

por miedo a lo que piensen los vecinos.

Ya estoy harto de contenerme.

Quiero gritar, quiero celebrar,

quiero cantar… pero me temo que he perdido

la voz de tanto inhibirme.

Afónico, me desnudo delante del poema.

Non voglio stare zitto quando scopo

temendo la condanna dei vicini.

Sono stanco di contenermi.

Voglio gridare, voglio celebrare,

voglio cantare… ma ho il timore di aver perso

la voce a forza di inibirmi.

Afono, mi denudo di fronte a questi versi.

Anche nei versi dal 3 al 6 è presente una forte attenzione al ritmo prosodico (e questi versi danno un’idea dell’andamento della gran parte dei versi della raccolta), ma i versi 1 e 2 sono perfetti endecasillabi, e anche l’ultimo lo è, a partire dalla virgola.

Per lo spagnolo ancora più che per l’italiano, l’endecasillabo è il verso della tradizione petrarchesca. Se viene contrapposto al verso libero, appare certamente come più vicino al polo musicale che a quello prosastico. Ma qui lo spostamento improvviso verso il polo musicale (che ho cercato di rendere con lo stesso ritmo endecasillabico anche in italiano) corrisponde all’esposizione di un contenuto piuttosto crudo e carnale, decisamente antipetrarchesco. L’effetto è quello di un addolcimento della crudezza, da un lato, ma, dall’altro, è anche quello di una virata verso il grottesco, per cui “voi ch’ascoltate in rime sparse il suono/ di quei sospiri ond’io nudriva ‘l core” non potete non sorridere dell’arditezza di inserire in questo quadro idilliaco i suoni di una scopata. Arditezza che rientra pienamente, peraltro, nell’ultimo verso, molto più petrarchesco nello spirito – salvo non poter non notare, anche qui, l’ammiccamento di quel “denudarsi”, che rimette in gioco il discorso di prima.

Insomma, Schimel gestisce con molta arguzia il rapporto tra espressione e tradizione, ma soprattutto tra musica e prosa nella sua poesia, nascondendo un sacco di musica nell’apparente bassa prosa del suo discorso amoroso.

Changiz Jalayer – (dalla serie “Music without sound”) Ho ricevuto questa foto dall’Iran da un mio ex allievo ISIA che ora vive e lavora a Teheran, la sua città; come fotografo, ovviamente. La trovo così bella e inquietante che (una volta ottenuto il suo permesso) l’ho voluta mettere qui e le voglio dedicare qualche riga di commento.

Ovviamente al fascino della foto contribuisce anche il fatto che provenga dall’Iran. Non sarebbe la stessa cosa se sapessimo che è stata scattata in Italia. Tutto quello che sappiamo sulla grande e antichissima cultura iraniano-persiana, tutto quello che sappiamo sulla condizione non facilissima in cui vivono le donne nel paese, e magari anche un sacco di reminiscenze dai racconti di Marjane Satrapi, entra in gioco qui.

Il punto di prima attenzione è ovviamente il volto della donna, quasi illeggibile, nascosto da questa elegantissima decorazione floreale. È un’identità che viene insieme negata nei suoi dettagli naturali e fortemente affermata attraverso la scelta del tipo di velo. La donna nasconde la sua apparenza e ostenta la sua essenza.

L’arabesco floreale è un modo violento per alludere alla stessa cosa cui allude il gesto deciso con cui le mani tengono il violino e l’archetto, ma è anche un’allusione implicita agli arabeschi musicali che lo strumento è in grado di produrre, proprio attraverso quelle mani. La donna si nasconde ma la violinista si mostra, si manifesta, si ostenta.

A questo punto, il vestito nero su fondo nero finisce per diventare ciò che non importa, ciò che è destinato a mettere in risalto quello che importa: cioè le mani decise, lo strumento, lo sguardo negato eppure come incollato su di noi – ed è davvero difficile distogliere il nostro sguardo da quello che si intuisce dietro i merletti floreali. Di luce ce n’è appena quanto basta per dare realtà, consistenza, volume alla figura: senza l’alone luminoso sullo sfondo e senza il riflesso sul vestito, le parti luminose uscirebbero direttamente dal nulla – e non è questo l’effetto che si sta cercando.

Per tutto questo, questa immagine è comunque una foto sottilmente e inquietantemente erotica. Già è erotica la musica, di per sé; ma qui, quello sguardo suggerito, quelle labbra che si intuiscono, quel braccio nudo e quel piede ancora più nudo in basso sono davvero conturbanti. Poco importa che quella mano e quel piede, a uno sguardo ravvicinato, non appaiano “belli” secondo i criteri vigenti in Occidente. È la forza con cui si impongono, è il mistero che suggeriscono a insinuare in chi guarda l’idea di una femminilità profonda.

Brrrr! Non so se è freddo o caldo a corrermi per la schiena. Spero proprio che Changiz possa fare una splendida carriera. Mi sembra che se la meriti.

Dettagli (51) Questo è un Dettaglio che vuole essere un po’ inquietante, a dispetto della luce solare e dell’atmosfera estiva.

L’albero romantico Un albero romantico, in mezzo a tanto classicismo.

(Il posto è, ovviamente, questo)

5 Giugno 2013 | Tags: Adriano Spatola, poesia | Category: poesia |  Adriano Spatola, da “L’ebreo Negro” (1966), oggi in “Le poesie”, Edizioni delle poesie di Adriano Spatola, 2012 Dobbiamo ringraziare gli amici e i lettori di Adriano Spatola se dal 2012 è possibile finalmente leggere le sue poesie, prima disperse in vari opuscoli e riviste, di fatto introvabili. L’edizione è fuori commercio, ma è stata inviata “nelle principali biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia e nei dipartimenti universitari di Italianistica e Letteratura Contemporanea”. Il libro ha una copertina terribile, una rilegatura decisamente al risparmio, e non mancano i refusi; ma, ugualmente, è bellissimo sapere che c’è, e che lo si può leggere, e che le poesie di Spatola hanno qualche chance in più di non essere dimenticate.

Tra l’altro, attraverso questo libro ho scoperto l’esistenza del sito di Maurizio Spatola, fratello di Adriano, che è un prezioso magazzino di documenti scansionati e registrati sulla neoavanguardia italiana, le sue pubblicazioni, le sue performance.

Riporto qui questo componimento dei tanti che mi hanno colpito, con poche osservazioni di lettura, come un omaggio, ora possibile, a Spatola e alla sua poesia.

Mi colpisce, di questi versi, la poetica degli oggetti, oggetti piuttosto crudi, duri, violenti, ancora più che in Antonio Porta, che ne è forse il riferimento più prossimo.

Mi colpisce il gioco della ripetizione, questo ritornare variato delle formule, questa struttura che mi ricorda (alla lontana) quella della sestina della poesia classica italiana, con il suo inevitabile girare intorno ai medesimi concetti – mentre qua il giro si trova ogni volta leggermente arricchito, un po’ perché i concetti si combinano in maniera ogni volta un po’ diversa, un po’ perché ad ogni giro qualche concetto nuovo si aggiunge a complicare il gioco.

E mi colpisce, soprattutto, l’andamento ossessivo, fortemente accentuale, dei versi, dove ogni verso è in sé concluso, senza non solo enjambements, ma nemmeno continuità frastiche tra l’uno e l’altro, quasi un lungo elenco di osservazioni – con sequenze di versi caratterizzate dal medesimo numero di accenti (alla maniera germanica antica), e poi variazioni metriche che sottolineano variamente nuove combinazioni…

Sembra di ascoltare un litania, una litania triste e terribile, un po’ straniata, di immagini/oggetto cupe ed evocative, una sequenza in cui gli accenti non sono quelli del racconto, ma quelli di una strana liturgia. Bisogna immergervisi dentro senza paura; leggere ad alta voce dall’inizio alla fine; ascoltare il respiro; ascoltare le immagini; respirare con i versi; respirare con questo strano senso del male.

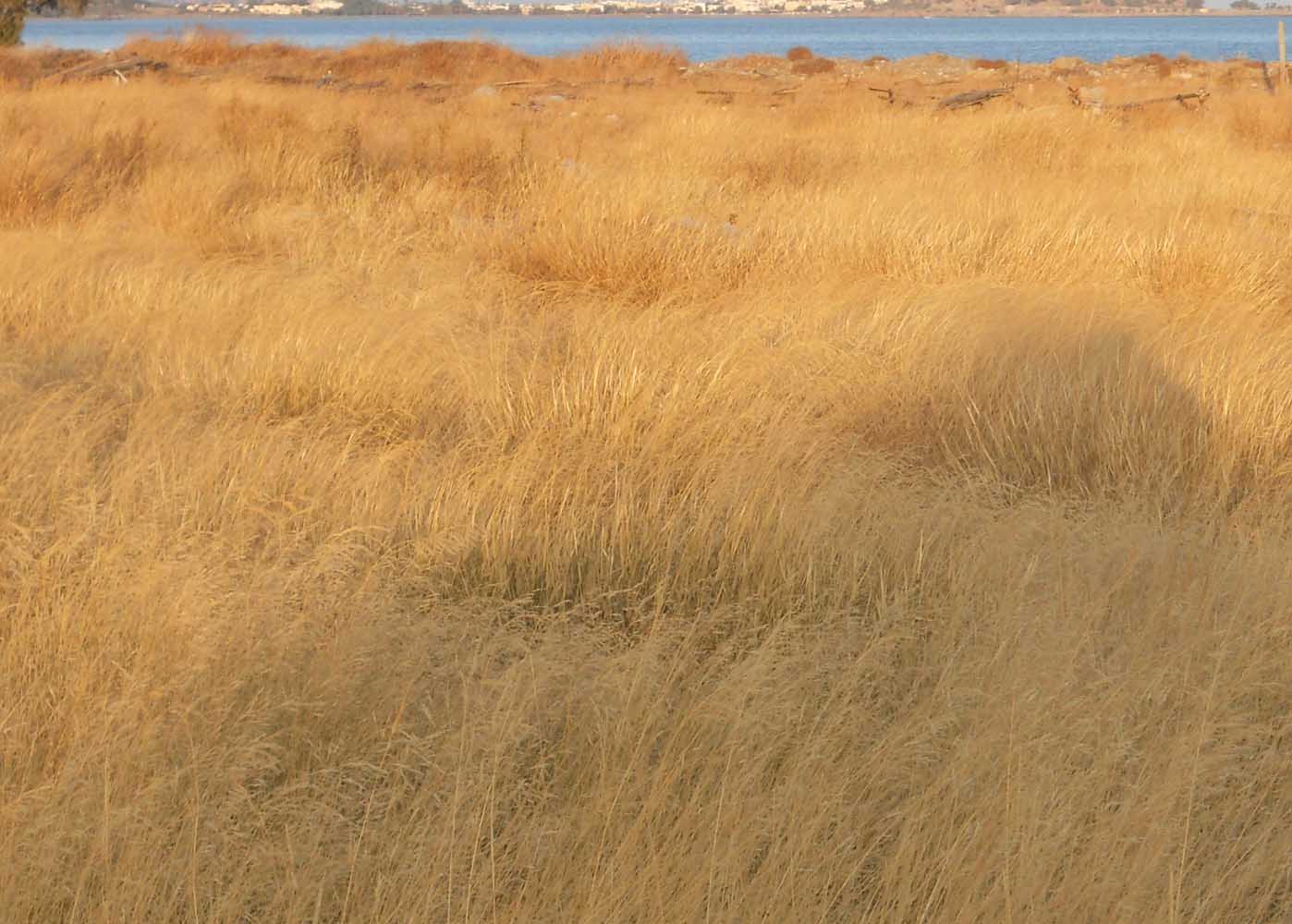

Manu Larcenet, “Blast. II”, Coconino 2013, pp.142-143 È uscito per Coconino il secondo episodio di Blast. Del primo ho parlato in termini entusiastici qui. Del secondo volume dovrei parlare in termini altrettanto entusiastici, ma preferisco rinviare a quello che ho già scritto allora.

Voglio aggiungere solo due cose.

La prima, breve, è che ho la sensazione di trovarmi di fronte a un’opera memorabile, di quelle che lasciano il segno nella storia del fumetto. Ma di questo riparliamo tra una ventina d’anni.

La seconda, un po’ più lunga, è che su questo episodio l’ombra di Simenon si è fatta molto più lieve. Si fatica persino a ricordare che il protagonista sta raccontando una storia che dovrebbe portare a un omicidio. Ma la storia, nel frattempo, è così coinvolgente di per sé che il lettore (cioè io, e magari pure voi) ci si tuffa dentro e ci nuota con grande piacere. La cosa strana, però, è che questo succede nonostante la tensione verso la rivelazione finale si sia molto allentata rispetto al primo episodio: là tutto ci spingeva a leggere gli eventi come premessa al misterioso omicidio; qua l’omicidio è decisamente sul fondo, e stanno in primo piano degli eventi che non sembrano delineare una storia con un qualche fine riconoscibile. Il protagonista, si direbbe, vive, e basta; ed è il suo particolarissimo approccio al mondo a fare la parte del leone, nel gusto del racconto.

È assai probabile che in un prossimo episodio la tensione verso il sapere come è accaduto l’omicidio torni a essere centrale; ma per adesso va benissimo così, con questa fascinosa semidigressione, e questo gusto (anche del protagonista) di raccontare, raccontare, raccontare semplicemente il proprio vissuto.

Da non perdere (a partire dal primo volume, ovviamente).

Dettagli (50) Effetto estate (ma è poi la striscia in alto che da senso al tutto).

Gli eucalipti Ci sarà senz’altro una ragione per cui di questi due alberi, in apparenza esattamente uguali e fratelli, uno ha le foglioline appena nate verdi mentre l’altro ce le ha rosse. Ci mancava che quello in mezzo le facesse bianche, e avremmo avuto una composizione nazionalista naturale.

Però la foto, generata qui, mi piace anche per la strana natura di sculture di questi poveri alberi troppo potati, quasi mani di dolore levate al cielo. Ahi!

Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto. Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto.

Entrando nei dettagli dei termini dell’esperimento. Si trattava di riproporre un discorso che io continuo a trovare interessante sottraendolo a una condizione metrica in cui non mi riconosco più, oggi – con tutte le trasformazioni che ne conseguono, anche nel senso. Intendiamoci: non sto dicendo che considero la versione del 2008 sbagliata o brutta; se la pensassi così nemmeno l’avrei pubblicata. Piuttosto, è semplicemente un lavoro che io trovo (per i miei parametri) riuscito, ma che oggi non potrei scrivere così; non mi interesserebbe scrivere così; troverei noioso scrivere così…

I termini della riformulazione sono, di base, termini metrici, ovvero alcuni vincoli metrici che hanno conseguenze profonde sull’andamento del discorso. I versi sono isosillabici, e in particolare esadecasillabi, con accento obbligato (oltre che sulla quindicesima) sulla settima sillaba; li si potrebbe definire doppi ottosillabi senza cesura (ottosillabi e non ottonari, perché l’ottonario italiano ha gli accenti fissi, mentre nei miei versi gli accenti sono mobili). A questo si aggiunge il requisito di una tendenziale continuità del discorso, in modo da ottenere, il più possibile, un effetto di fluidità continua, con eventuali (e graditi) enjambement.

L’effetto che, con questo espediente metrico, si vuole ottenere è quello di evitare l’andamento da verso libero, cioè esattamente quello che domina nella versione del 2008, con i suoi legami con la sintassi e l’inevitabile focalizzazione creata dalle modalità del ritaglio (secondo i principi che ho provato recentemente a spiegare qui). L’altro effetto che si cerca di evitare è la caduta (pressoché inevitabile, prima o poi, col verso libero) in qualcuno dei ritmi canonici della poesia italiana, come quelli dell’endecasillabo e del settenario. Nella versione 2008, due versi cruciali, l’1 e l’11 sono endecasillabi, e gli ultimi due (12 e 13) sono settenari. Questa ricomparsa occasionale di metri canonici non passa inosservata, in un componimento in versi liberi; il recupero momentaneo di un andamento ritmico familiare è inevitabilmente una sottolineatura retorica. Però è anche, al tempo stesso, un recupero classico – con l’effetto complessivo che nei luoghi cruciali di una poesia in versi liberi troviamo facilmente dei recuperi classici; quasi a dire che la tradizione è inabbandonabile, in fin dei conti.

La disciplina metrica che mi sono dato (e non in questo solo componimento) ha tra i suoi fini proprio quello di evitare la ricaduta del verso nei ritmi canonici. L’accento obbligato sulla settima sillaba rende difficile (non impossibile) ricadere in un ritmo che ha accenti pressoché obbligati sulla quarta o sulla sesta. In questo modo posso giocare sul ritmo prosodico senza troppo preoccuparmi di richiamare andamenti noti ed esausti della poesia italiana. L’ottosillabo ad accenti liberi è familiare alla poesia spagnola, ma praticamente sconosciuto a quella nostrana. Se si aggiunge il suo raddoppiamento senza cesura (e quindi la misura obbligata sarà solo quella complessiva di sedici sillabe, mentre gli emistichi possono tranquillamente essere anche tronchi di 7 o sdruccioli di 9), tagliamo fuori pure le orecchie spagnole.

Il discorso, poi, deve fluire il più possibile senza interruzioni, un po’ come a volte succede in Amelia Rosselli, o in alcune cose di Montale, quasi come se fosse un brano musicale, in cui gli stessi andamenti melodici (qui, le stesse parole) possono ritornare in posizioni ritmiche diverse, o su tonalità diverse (qui, in contesti diversi di senso), creando collegamenti trasversali di identità e diversità, e mettendo in secondo piano quell’organizzazione su base sintattica che invece il verso libero, quasi inevitabilmente, enfatizza – ma creando, al tempo stesso un tessuto sonoro (qui sonoro e semantico) d’insieme.

Insomma, questo è quello che il mio esperimento provava a fare. Poiché sono sempre stato sensibile al problema, tra i primissimi post pubblicati in questo blog ce n’è uno del marzo 2010 intitolato proprio “Dell’andare a capo in poesia“. Quando l’ho scritto, mi muovevo ancora nelle modalità di scrittura della versione 2008 di “Un gioco di finestre”, ma già si capisce, dalle citazioni che faccio, dove cercavo di andare a parare.

È ovvio che a me, oggi, piaccia di più – tra le due – la versione 2013. Mi piacerebbe molto avere un’opinione dei miei lettori (ben meno dei Suoi 25, ahimé).

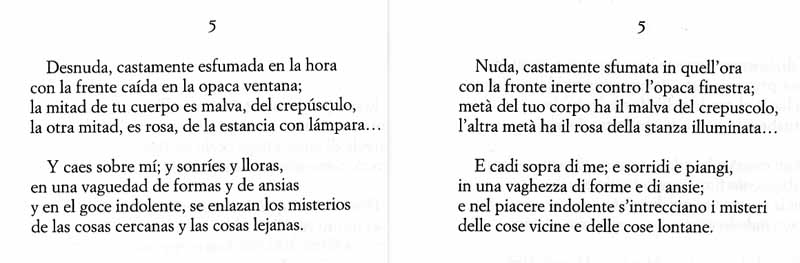

Manuele Fior, “L’intervista”, Coconino 2013, pp. 72-73 Più che in bianco e nero, L’intervista di Manuele Fior sembra una storia a colori dove il colore sia stato lavato via. Sarà la carta accuratamente e molto delicatamente giallino-rosata, o sarà la tecnica raffinata di mezzatinta dell’autore, o sarà il modo narrativo di affrontare i temi, sarà tutto questo o forse qualcos’altro ancora, ma sembra quasi di vederli affiorare qua e là, i colori, quelli che poi – ho controllato con attenzione – in verità non ci sono. (Complimenti anche al tipografo, tra parentesi)

Non so se questa graphic novel piacerà al pubblico quanto la precedente. Strano il tema, strano il modo di raccontarlo, strano il modo in cui si passa alle conclusioni. Un futuro che non è fantascientifico se non per accenni, e sempre in secondo piano, a contatto con una quotidianità che per certi versi è identica alla nostra, e per altri contiene elementi diversissimi, e deflagranti – con persone normali, come me e te, che si trovano improvvisamente di fronte a fenomeni radicalmente nuovi, dei quali i più appariscenti sono quelli che meno influiranno direttamente sulle loro vite – mentre sono proprio quelli che sembrano baggianate a trasformare tutto.

Fior, naturalmente, è il solito: un fantastico disegnatore, un narratore sottile e originale. Eppure questa storia, ambientata in uno scorcio di futuro molto simile al nostro presente che è sul punto di aprirsi a un futuro radicalmente diverso, dove uno psicologo cinquantenne in crisi matrimoniale prova una strana passione per una stranissima giovane paziente, questa storia potrebbe facilmente non piacere, perché sembrerebbe mettere insieme elementi troppo disparati, troppo diversi tra loro: elementi intimi, personali, privati, insieme con elementi globali, futuristici, quasi apocalittici. Ma gli uni sembrano confondersi con gli altri.

In realtà, a legger bene, e magari poi a rileggere ancora, ci si rende conto che Fior basa la sua idea narrativa su una meditazione profonda rispetto al futuro e alle sue prospettive di novità, le quali, in verità sono tali proprio perché non sono proiezioni delle aspettative del presente, bensì piuttosto cose inizialmente incomprensibili, che si tende a rifiutare. Anche il protagonista di questa storia tenderebbe a rifiutare il futuro che gli si para davanti, ma quello che gli succede lo rende impossibile.

Il risultato è una storia sottilmente inquietante, in più casi provocatoria, comunque non facile, comunque tutt’altro che ovvia. In questo senso anche l’assenza del colore è una (inquietante) presenza dell’assenza del colore – perché sembra quasi sempre di vederlo, il colore, e le figure sono inchiostrate come se ci fosse; e se ci fosse sarebbe una liberazione; ma la liberazione non c’è. A dire il vero è persino difficile dire se la storia abbia un lieto fine oppure no. La vicenda si conclude; ma che morale dobbiamo trarne? Non è una vicenda di redenzione, o di educazione sentimentale. Non è insomma, una storia morale – ma nemmeno una storia immorale, ovviamente. È come – di nuovo – se Fior ci volesse mettere di fronte alla difficoltà di comprendere il futuro, che non è, una volta tanto, quello che è di solito nelle storie di fantascienza, ovvero una proiezione delle tendenze del presente, arricchito di qualche meraviglia tecnologica (ma nessuno, nella fantascienza storica di qualche decennio fa, aveva previsto il PC e il Web – per la semplice ragione che, nelle tendenze dell’epoca, non c’era nulla che li suggerisse o li facesse aspettare).

“L’intervista”, pp. 152-153

Dettagli (49) Della serie: se Alberto Burri fosse Theo van Doesburg.

Le case in diagonale Di questa immagine, rubata esattamente qui, mi piace il fatto che il bordo marcato delle pareti, che ogni casa possiede in diversa maniera, crei una composizione di verticali e diagonali che si impone alla percezione un attimo prima di vedere la naturale prospettiva che giustifica spazialmente quelle medesime diagonali.

Per una frazione di secondo, dunque, questa è una composizione cubista alla Braque, in cui le diagonali si affastellano l’una sull’altra, creando uno spazio strano e complicato.

Il responsabile principale di questo effetto è la lunga linea bianca della parete rossiccia al centro, ma una volta focalizzata quella, anche le altre case hanno linee dello stesso tipo, di per sé meno evidenti, ma ora rese evidenti dalla pertinentizzazione operata dalla linea bianca.

Nella frazione di secondo che segue, abbiamo già ricostruito correttamente la terza dimensione, ma la prima impressione non scompare del tutto. Resta comunque un senso di disagio, di spazio incerto. Il fatto è che la casa sul fondo non è affatto parallela alla moschea in primo piano, mentre suggerisce di esserlo; e quindi il punto di fuga delle sue linee è divergente, anziché essere convergente, con quello delle linee della parete del primo piano.

E poi,a guardarli da vicino, ingrandendo la foto, questi muri, anche singolarmente, mi sembrano così interessanti. In particolare quello della casa sul fondo.

Saulne, “Non costa niente”, Coconino 2013, pp. 34-35 È un romanzo estremo Non costa niente, scritto e disegnato da Saulne (Sylvain Limousi), presumibilmente autobiografico. Un giovane francese, in procinto di ricevere una grossa eredità, decide di restare a Shanghai, in attesa del denaro. Decide di non farsi prestare soldi, e di vivere con quel poco che gli resta di liquido, sin quando il notaio non si deciderà a renderlo ricco. Ma la cosa va per le lunghe, e il nostro protagonista esperimenta la fame e la vita a contatto con la gente normale di Shanghai, quel mondo che i suoi conoscenti francesi in loco disdegnano di conoscere.

Si potrebbe interpretare questo libro anche come un esempio di graphic journalism, vista l’attenzione che Saulne riserva ai dettagli della vita e della psicologia dei cinesi di Shanghai, però, in verità – e soprattutto da un certo punto del libro in poi – l’attenzione alla propria vicenda e alle conseguenze della denutrizione diventa dominante, sino a modificare la percezione (e, sulla pagina, la rappresentazione) dei colori: tutto diventa in bianco e nero (persino la carta su cui sono stampate queste pagine si ingrigisce) eccetto i cartigli gialli dei pensieri, e gli occasionali alimenti scorti dal protagonista, sempre coloratissimi, in quanto unico oggetto di attenzione veramente rimasto.

Non ho capito bene se, nel suo complesso, il libro di Saulne mi sia davvero piaciuto oppure no. Da un lato, queste storie autobiografiche solipsistiche si trovano ormai sulla linea della mia capacità di sopportarle – quasi che per reagire alla dimensione iperbolica e semplicistica del fumetto di supereroi, o agli infantilismi più o meno marcati del fumetto di avventura, si possano raccontare solo storie di depressioni personali.

Dall’altro, nonostante questo, Saulne ha una tecnica narrativa originale, un disegno interessante, e ci racconta Shanghai molto molto da vicino, il che non è poco, con gli occhi di un occidentale che cerca di immedesimarsi per quanto può. In questo senso, persino la sua temporanea, ma momentaneamente irrimediabile, povertà rappresenta implicitamente un avvicinamento alla condizione di vita del cinese medio, una volontà di immedesimazione portata all’estremo – che sfugge però al controllo e diventa il metro di tutto.

22 Maggio 2013 | Tags: Alessandra Carnaroli, poesia | Category: poesia | quella trombona una volta mi ha anche sputato dicono

che ci andavano i soldati gli suonavano sotto

la madre non diceva niente

diceva qualcosa se tipo gli davano poco

quella volta ancora c’erano le mille lire

con cinquecento lire ci venivano i fonzie’s

uno così nelle disgrazie cerca di andare avanti anche

coi fonzie’s

di guadagnarci qualcosa.

però non lo so adesso dov’è dicono

che è in una casa di matti infatti

quando passo di sotto

di sotto non c’è

neanche su

Da Alessandra Carnaroli, “anna matta quattrocento sessanta sette membri”, inedito

(clicca qui per un estratto più ampio,

qui invece il comunicato stampa di “Poesie della fine del mondo”).

Sabato scorso avrei dovuto presentare, a Bologna, un lavoro inedito di Alessandra Carnaroli, nell’ambito dell’Azione 35 di Enzo Campi. Ho scoperto, dopo aver preso l’impegno, che in realtà non avrei potuto prenderlo. Così, con Enzo, abbiamo pensato di fare l’intervento in differita, ovvero io prima scrivo il testo critico, e poi lui, al momento della presentazione, lo legge pubblicamente. Così, almeno in parte, ho rimediato alla gaffe. Con l’effetto collaterale – almeno quello – che adesso quell’intervento lo posso mettere qui, e lo potete leggere anche voi. Sabato scorso avrei dovuto presentare, a Bologna, un lavoro inedito di Alessandra Carnaroli, nell’ambito dell’Azione 35 di Enzo Campi. Ho scoperto, dopo aver preso l’impegno, che in realtà non avrei potuto prenderlo. Così, con Enzo, abbiamo pensato di fare l’intervento in differita, ovvero io prima scrivo il testo critico, e poi lui, al momento della presentazione, lo legge pubblicamente. Così, almeno in parte, ho rimediato alla gaffe. Con l’effetto collaterale – almeno quello – che adesso quell’intervento lo posso mettere qui, e lo potete leggere anche voi.

Sembra facile. Si prende una notizia, un dibattito, un dialogo; si prendono parole quotidiane; si mettono in fila, si montano; si gioca sull’effetto straniamento, un po’ Vogliamo tutto, un po’ Violenza illustrata.

Sì, certo, qui di violenza illustrata ce n’è tanta. Solo che, invece della lucida, fredda, distante oggettività di Balestrini, che riporta il vortice affinché lo si possa vedere, che si tiene distante affinché noi possiamo riflettere e giudicare, qui dentro al buco ci siamo, ed è come se guardassimo fuori da dentro.

Sono stato sul punto di iniziare questa nuova frase dicendo “il procedimento della Carnaroli”, così come avrei detto “il procedimento di Balestrini”. Ma in Balestrini il procedimento è l’essenziale, è il raggelamento dell’operazione per mettere in evidenza l’oggetto in sé; ed è importante che sia un procedimento, un modo deciso a priori, semiautomatico. Anche il procedimento della Carnaroli inizia in maniera simile: si prende un gruppo Facebook, se ne estraggono dei frammenti, li si monta.

Va bene. Ed è giusto che si sappia, che il lettore lo sappia, come si agisce: ma è un di più. È un effetto di realtà che aggiunge brivido a qualcosa che il brivido ce l’ha già di suo, e che funzionerebbe anche senza l’effetto di realtà.

Se volessimo continuare a parlare di procedimento nel lavoro della Carnaroli, una volta oltrepassata questa fase iniziale, il senso della parola ci si disferebbe tra le mani, diventerebbe banale, poco pregnante. Qual è il procedimento per scrivere una poesia? Si prendono delle parole, le si mettono in fila affinché abbiano un senso, e si richiamino tra loro, magari anche per il loro suono… Qualsiasi poeta agisce così; questa descrizione vale per qualsiasi tipo di poesia; se usiamo la parola procedimento in questo senso, essa non significa più niente.

In realtà, dove il discorso della Carnaroli incomincia davvero, il suo procedimento (nel senso stretto, pregnante) ha già concluso il suo lavoro. A differenza che in Balestrini, insomma, qui il procedimento serve fondamentalmente a raccogliere dei materiali, le tessere di un mosaico da montare. Ma la magia di questi versi, come di molti altri scritti dalla Carnaroli, sta in verità nel modo in cui il montaggio viene realizzato.

La prima, violenta, un po’ nauseante sensazione che si vive in queste poesie è quella, appunto, di essere dentro: non c’è giudizio, non c’è comparazione, in un certo senso non c’è nemmeno l’oggetto del discorso. Immaginate di essere Anna matta, o qualcuno così vicino a lei da vivere, o meglio, da subire direttamente la sua quotidianità. Immaginate di essere in grado di esprimervi esclusivamente con le sue parole, con la sua capacità di pensiero. Immaginate di essere dentro a un buco di ignoranza, e di pazzia. E siete così perché il mondo che vi circonda vi ha reso così, perché in quelle condizioni in cui siete vissuti non poteva che andare così, ma voi non lo sapete, voi non sapete che poteva andare diversamente, voi non sapete di essere la vittima del sistema. Lo siete, e basta. Se lo sapeste, già avreste una possibilità. Potreste dialogare, capire, vedere le cose da fuori. Ma non avete modo di saperlo; nemmeno possedete gli strumenti per capirlo; siete interamente lì dentro; vivete questa assurdità come se fosse l’unico mondo possibile, come se fosse il mondo, la realtà, il tutto.

Le parole della Carnaroli ci portano, per quanto possano farlo delle parole, a vivere una condizione di questo tipo. Sono però consapevoli di essere parole scritte, colte, consapevoli, e che si tratta di una finzione; proprio come ne è consapevole il lettore. Eppure sembrano non accettarlo: non strizzano l’occhio, non ti lasciano una via d’uscita, si rifiutano di riconoscere di appartenere allo stesso mondo del lettore. E in questo loro rifiuto di una via di scampo, agiscono.

Indubbiamente, a rendere possibile questa sensazione collabora l’utilizzo (accorto) di un luogo comune. Il luogo comune è che la poesia sia espressione, e in particolare che esprima l’io del poeta. È un luogo comune ed è un’idea sbagliata e storicamente limitata; ma è l’idea dominante ancora oggi; e l’espressione dell’io del poeta è ancora quello che ci aspettiamo con maggiore probabilità quando iniziamo a leggere dei versi.

L’io del poeta non necessariamente dice “io” in maniera esplicita. Magari racconta in maniera oggettiva dei fatti oggettivi, ma poi salta fuori di colpo con un giudizio, con un paragone ardito, con una conclusione morale.

Ce le aspettiamo, quindi, queste cose, o una di queste cose, leggendo i versi della Carnaroli come di chunque altro; e, poiché qui non arrivano, ce le aspettiamo sempre di più. E quando qualcuno dice “io”, in questi versi, ecco che ci sentiamo pronti a riconoscere il nostro simile (il poeta) che ci rivolge la parola, e in questo dialogo tutti i mali del mondo si troverebbero come per magia avvolti in una pellicola consolatoria.

Ma è solo l’illusione di un momento. Quando qualcuno dice “io”, nei versi della Carnaroli, non è un io con cui si possa dialogare. È un io estraniato, un io oggettivato, un io diverso da noi che che si mostra nel suo di dentro, paradossalmente, come se fosse visto da fuori. È un io altrui, né quello del poeta né quello del lettore; un io testimoniato attraverso parole che non ci appartengono perché non sono mediate dalle convenzioni sagge del vivere sociale e intelligente.

Insomma, manca l’io giudicante, manca il giudizio; la realtà è dura e fredda e cruda e interiore. Non è il duro mondo all’esterno. È il duro mondo all’interno di un’interiorità che non è la mia, e nemmeno le assomiglia.

Come succede allora che, quasi di colpo, questa interiorità estranea, diversa, aliena, mi fa nascere il sospetto di poter essere persino la mia? Io non sono Anna matta, certo. Ma è proprio questa assenza di giudizio, questa assenza di un io che valuta, e con cui quindi io mi possa identificare, è questa assenza di mediazione a creare il vortice in cui vado a precipitare. E una volta precipitato, ecco che, quasi di colpo, io sono Anna matta, dentro il suo abisso di stupidità, ignoranza e pazzia, dentro il suo buco dal quale il mondo appare piccolo, limitato, triste. Potete anche restare fuori, certo. Se cercate le mediazioni consolatrici, potete rifiutarvi di apprezzare, restare in superficie, non condividere. I testi della Carnaroli non vi piaceranno. Preferirete altro; e l’altro non manca, in giro. Vi consolerete facilmente.

Ma se ci entrate, dovrete anche capire che prima di essere voi a identificarvi con Anna matta, Alessandra Carnaroli l’ha dovuto fare prima di voi, e molto di più. Ha dovuto essere se stessa e insieme la matta, e ha dovuto cercare in se stessa le radici della medesima pazzia, ignoranza, miseria. La fatica, l’angoscia del ritrovarle è quello che traspare in questi versi; è il vivere interiormente la condizione di Anna matta sapendo di non stare vivendola davvero, ma sentendo il dovere morale di farlo, perché solo così è possibile dare voce ad Anna matta, e solo così si può sperare che qualcun altro – come noi, i lettori – capisca, e condivida.

Non per condividere l’ego strabordante del poeta, ma per condividere quella specifica angoscia che è l’angoscia di entrare, proprio da dentro, nei panni del male, un male innocente, un male vittima, e per questo maggiormente terribile.

Sembra facile, sembra Balestrini. Evidentemente non è né l’uno né l’altro.

Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita. Piccola premessa aggiunta a posteriori: questo post è il prodotto di un fraintendimento. Marco Giovenale, bersaglio della mia polemica, aveva postato su slowforward un intervento nato in un contesto preciso, in risposta ad altri interventi, ma senza esplicitare tale contesto. Purtroppo, così decontestualizzato, il suo post produce l’effetto che depreco nelle righe che seguono. Accortosi dell’errore, anche grazie a questo intervento, Marco ha momentaneamente tolto il post, in attesa di sistemarlo (leggi qui in fondo i commenti per dettagli). Prendete questo post, dunque, per favore, come un caveat a quello che può succedere quando si sottovalutano i problemi di contesto. Non è più un attacco a Giovenale. La cosa è chiarita.

Un certo numero di anni fa seguivo le lezioni di Eco all’università. Era l’inizio del corso, e per me era il primo anno di università. Eco dedicò un paio di lezioni a demolire la tesi di un teorico di cui non ricordo il nome, il quale, analizzando un testo pubblicitario, ne sosteneva correttamente la scorrettezza, ma con argomenti sbagliati o insufficienti. Insomma, come ci mostrava Eco, la sua analisi arrivava a conclusioni giuste attraverso un’argomentazione sbagliata o insufficiente. Il testo pubblicitario così evidentemente scorretto si intitolava – questo lo ricordo benissimo – Millions can’t be wrong, e sosteneva la tesi secondo cui un certo prodotto (quello pubblicizzato) era buono in quanto acquistato da milioni di persone. Nello specifico, il testo era ancora più fraudolento, perché sembrava che parlasse di milioni di persone, mentre, a una lettura più attenta, si scopriva che parlava di milioni di bottiglie. Ma sarebbe stato scorretto anche se avesse parlato di milioni di persone. A sua volta, il teorico di cui non ricordo il nome (e non importa molto, qui, chi fosse) portava a sostegno della sua tesi il fatto che con il suo tipo di analisi si potesse arrivare a rivelare la falsità di quel messaggio: un altro paralogismo. Come ben sa chiunque abbia studiato un minimo di logica, una conclusione giusta può essere sostenuta da qualsiasi premessa, giusta o sbagliata che sia; in altre parole, la verità della conclusione non implica quella delle premesse.

Ma restiamo sul Millions can’t be wrong. Potremmo chiamarlo l‘argomento della democrazia, versione moderna del vox populi vox dei. Se lo accettassimo, dovremmo accettare l’idea che, poiché milioni non possono sbagliare, allora è stato un bene per l’Italia essere condotta da Silvio Berlusconi negli ultimi vent’anni. I milioni non potevano sbagliare nemmeno quando elessero Adolf Hitler nella Germania del ’33; e poiché il razzismo e in particolare l’antisemitismo sono state a lungo tesi ampiamente accettate in Europa, e quindi sostenute da milioni di persone, allora sono tesi corrette.

Sappiamo che non è così. Sappiamo anche che la democrazia non assicura la verità, ma, più banalmente, rende meno probabili (ma non impossibili) gli errori gravi. Non è il migliore dei mondi politici possibili, ma solo il meno peggio (Aristotele docet). E per fortuna che c’è.

Una variante dell’argomento dei Millions riguarda le comunità ristrette, in particolare quella dei ricercatori. Tutta la costruzione della scienza è basata su questa versione ridotta (e meno becera) dell’argomento dei Millions: una teoria è vera quando è riconosciuta dalla comunità. Naturalmente ci si aspetta che la comunità dei ricercatori giudichi con strumenti razionali (e questa è la forza della scienza), e ci si aspetta anche (e purtroppo non sempre è così) che tutti abbiano in mente i principi del falsificazionismo di Popper, per cui una teoria scientifica è accettabile se stabilisce i principi della propria falsificabilità – e quindi la verità scientifica è sempre contingente, e in attesa di essere falsificata da una teoria migliore o diversa.

Tutte queste ammirevoli precauzioni non hanno evitato alla scienza di sostenere razionalmente il razzismo, o di produrre autorevoli moltitudini di fondate dimostrazioni di teorie oggi ritenute palesemente infondate. Se Millions si possono sbagliare, possono sbagliarsi anche Thousands, o Hundreds, persino quando credono di averne le prove. Non domandatemi quale sia allora il criterio di verità assoluto; io penso semplicemente che non ci sia: la verità, proprio come la razionalità, è sempre relativa a un insieme di premesse, spesso non esplicitate e spesso difficilmente esplicitabili.

Per questo stamattina ho fatto un salto quando ho visto applicato l’argomento dei Millions, nella sua variante accademica, in un post di Marco Giovenale, “un errore diffuso”. Ne riporto qui di seguito le prime righe:

Dicono dunque che non ci sono scritture di ricerca particolari, che il Novecento non ha cambiato granché nell’assetto letterario mondiale (e italiano, chiaramente).

Dicono che un errore diffuso vela offusca obnubila la vista di taluni italiani, statunitensi, canadesi, belgi, svedesi, australiani, francesi, di tanti europei, che – proprio come gli artisti visivi – sono testardamente persuasi che la comunicazione, le arti, la letteratura, gli scambi linguistici anche più semplici, siano – con il Novecento e in questo primo quindicennio di XXI secolo – mutati radicalmente, avviandosi nelle direzioni e nel senso indicati e prefigurati da alcune ricerche artistiche e letterarie che in tutto il mondo e perfino in Italia si sono moltiplicate dal secondo dopoguerra in avanti. Senso sbagliato e direzioni sbagliate, dicono.

Au contraire: autori e critici che riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia, dicono e sostengono che il Novecento – specie nella sua seconda metà – è in buona parte un unico errore, da arginare. Pur diffuso. Così affermano.

Dicono o insomma è come se dicessero che senz’altro Pennsound sbaglia, diffonde perniciosissimi virus attraverso decine di migliaia di file audio. Se ne deduce che è in errore l’intera Università di Pennsylvania…

Dopo di che Giovenale inizia una lunghissima lista di link di pagine di istituzioni e ricercatori che sostengono la sua tesi. La lista è utilissima, ed è l’aspetto decisamente positivo di questo post, e non l’ultima ragione per segnalarlo. Rispetto a questo, molte grazie a Giovenale.

Ma l’argomento che la introduce e giustifica è francamente insopportabile, e palesemente sbagliato. All’argomento dei Millions, qui utilizzato nella versione accademica, si accompagnano altre furberie retoriche, che vale la pena di guardare da vicino.

Partiamo con quel “Dicono”, con cui si apre il post, e che poi si ripete. Che tristezza! Mi sembra di leggere Libero, o Il Giornale, che sono pieni di “dicono” perché hanno bisogno di creare per il proprio pubblico un nemico invisibile e incerto, che generi un senso di insicurezza e di pericolo da cui ci sarà poi chi li può difendere (nella fattispecie il proprietario o ispiratore delle testate stesse). Non chiedo a Giovenale di fare nome e cognome di coloro che “dicono”: questo sarebbe altrettanto ideologico e scorretto.

Tuttavia, quando per sostenere una tesi si deve ridurre l’avversario a macchietta, se ne devono ipersemplificare e ridurre ad unum le tesi, se ne deve negare la complessità, allora c’è davvero qualcosa che non quadra. Solo chi sia già d’accordo a priori con chi scrive potrà riconoscersi in questa semplificazione, perché è semplificazione del nemico. Chi non si riconosce nelle tesi di Giovenale si domanderà piuttosto: di chi parla? chi è che può sostenere davvero tesi così grossolane? forse c’è davvero qualcuno, e non sono io; ma se sono tesi così grossolane, perché darsi la pena di confutarle? oppure, forse questa è un’immagine artefatta di me? ma cosa si vuole, dipingendomi così, la guerra?

In effetti, le parole di Giovenale appaiono davvero come un atto di guerra, o di pre-guerra; una di quelle strategie di semplificazione pre-bellica in cui si dipinge il nemico come becero e stupido, per rafforzare la coesione interna e acuire la tensione esterna.

Ma torniamo sul punto. Questi generici nemici dicono dunque che la scrittura di ricerca si sbaglia. Ma, prosegue l’argomentazione, come potrebbe sbagliarsi visto che Millions (in senso accademico) can’t be wrong? Costoro, ci dice Giovenale, “riportano le lancette dell’orologio a una presunta tradizione di trasparenza aproblematica, transitività, metro e plot classici, narrazione lineare, lirica confessionale, soggetti iper-coesi, ostili all’ironia”. Fantastico, Marco, chi non è con te è contro di te! Chi non è per la tua versione del progresso è contro il progresso.

Al di là dell’atteggiamento fascistoide (e scusami, Marco, so benissimo che non pendi da quella parte; ma la tua retorica è esattamente di questo tipo), quante presupposizioni non dimostrate ci stanno in queste parole? Per esempio, che il progresso sia inequivocabilmente un valore positivo, e che “riportare le lancette dell’orologio” a qualcosa di precedente sia inequivocabilmente un valore negativo. Potrebbe essere vero, ma puoi darlo così per scontato? E in questo precedente ci stanno davvero “trasparenza aproblematica”, “transitività” e tutte le altre voci del tuo elenco? E chi critica la “scrittura di ricerca” è per forza partigiano di queste cose, ed è per forza un nemico del progresso?

E se qualcuno vedesse la tua “scrittura di ricerca” non come qualcosa di falso o sbagliato (e come si fa a considerare sbagliato un prodotto artistico, se non si ha un’idea chiara del giusto?) ma come qualcosa che ha avuto un profondo significato e un profondo valore nel suo momento storico, ma che, cambiato il momento storico, appare un po’ datata; se qualcuno vedesse le cose in questi termini, come lo classificheresti? Continuerebbe a essere tra i soggetti impliciti del “dicono”?

Non è magari possibile che ci sia una ricerca che non assomiglia a quella che sostieni tu (e nemmeno a quelle cose di cui fai la parodia, e alle quali – lo sai – nemmeno io sono particolarmente legato), e non le vuole assomigliare proprio perché si rende conto dei suoi limiti e dei suoi problemi? Che non ti si possa dare un quadro di questa potenziale scrittura di ricerca deriva dal fatto che sarebbe davvero di ricerca, e quindi incerta, scarsamente riconducibile a una tradizione.

A quanto pare, invece, una tradizione tu ce l’hai, e la difendi con la stessa violenza con cui si difendono le tradizioni in pericolo, sbagliando per eccesso, a quanto pare. Io non sto difendendo nessuno. Non ho una posizione poetica da difendere a spada così tratta. Ma, al di là dell’utilità dei link che fornisci (e di cui nuovamente ti ringrazio) questi attacchi fanno male prima di tutto a chi li produce e conduce. Troppo assomigliano a quelli con cui qualsiasi tradizione passatista (anche quelle a cui, storicamente, si opponevano le avanguardie) ha difeso le proprie posizioni arretrate di fronte a istanze (giuste o sbagliate che fossero) che essa non era in grado di capire e accettare.

Dettagli (48) Roccia molto tenera, o fango molto duro?

L’edificio nel campo Non una chiesa, ma probabilmente un magazzino, un antico magazzino militare, visto che il luogo era un forte.

Quello che inquieta, magari proprio perché non lo si nota immediatamente, è il fatto che sopra questo bel campo non ci sia l’orizzonte. Come se il mondo finisse poco più in là dell’edificio bianco.

In verità, in un certo senso, è proprio così.

16 Maggio 2013 | Tags: Edoardo Sanguineti, epica, lirica, poesia | Category: poesia |  I tentativi di rifondare un’epica non mancano nella poesia italiana di oggi. Tra quelli recenti di cui mi è capitato di parlare in queste pagine, ci sono quelli di Marilena Renda e di Andrea Raos, ma vanno in quella direzione anche certe cose di Sergio Rotino, Giuliano Mesa, Alessandra Carnaroli… Indipendentemente dalla qualità, a volte anche piuttosto alta, dei risultati, si tratta di tentativi (se proprio li vogliamo vedere in questo senso) non riusciti, o comunque – specie quando di ottima qualità poetica – tentativi che arrivano a costruire qualcosa che ben difficilmente potrebbe rientrare nei caratteri tradizionali dell’epica, che cioè sarebbe riconoscibile in quei termini. Sì, certo, c’è la forma lunga (da poema o poemetto), ma non basta. Quindi, o si smette di parlare di epica, oppure si cerca di definire con chiarezza che cosa possa essere un’epica nel XXI secolo in Italia. I tentativi di rifondare un’epica non mancano nella poesia italiana di oggi. Tra quelli recenti di cui mi è capitato di parlare in queste pagine, ci sono quelli di Marilena Renda e di Andrea Raos, ma vanno in quella direzione anche certe cose di Sergio Rotino, Giuliano Mesa, Alessandra Carnaroli… Indipendentemente dalla qualità, a volte anche piuttosto alta, dei risultati, si tratta di tentativi (se proprio li vogliamo vedere in questo senso) non riusciti, o comunque – specie quando di ottima qualità poetica – tentativi che arrivano a costruire qualcosa che ben difficilmente potrebbe rientrare nei caratteri tradizionali dell’epica, che cioè sarebbe riconoscibile in quei termini. Sì, certo, c’è la forma lunga (da poema o poemetto), ma non basta. Quindi, o si smette di parlare di epica, oppure si cerca di definire con chiarezza che cosa possa essere un’epica nel XXI secolo in Italia.

In generale, nella nostra tradizione, si parla di epica quando ciò di cui la poesia parla è un popolo, una nazione, una classe sociale, comunque un gruppo che riconosce nella narrazione dell’epica qualcosa che lo fonda, qualcosa che lo identifica collettivamente, un mito che lo riguarda. L’epica è l’espressione di una collettività, e in qualche modo (pensate a Omero per i Greci) ne fonda l’unità. Insomma, l’epica è ciò che dà parola (racconto) al mito su cui si riconosce una collettività.

(Per questo motivo poi, all’epoca in cui si sono creati gli stati nazionali, le nuove classi dirigenti hanno dedicato tanta attenzione al tentativo di far reinterpretare le vecchie epiche come epiche di fondazione nazionale, e tra Nibelungenlied e Kalevala e Cantar del mio Cid, tutti nati quando il concetto di nazione non era nemmeno stato pensato, ci siamo trovati persino a studiare Dante come un precursore dell’unità nazionale italiana!)

Lasciando perdere nazioni e popoli, ormai fuori luogo, quali sono oggi le collettività di riferimento della nuova epica? Su quali valori forti condivisi si può identificare oggi una collettività che si riconosca come tale? Pasolini poteva ancora idolatrare il sottoproletariato e l’utopia del comunismo; così che quella de Le ceneri di Gramsci è forse l’ultima epica nel senso tradizionale prodotta in Italia – ma Pasolini era anche acutamente consapevole della problematicità del proprio epos, del proprio mito, che infatti scompare sempre di più nella sua poesia successiva. Riappare magari nel suo cinema, ma come nostalgia di un’epica, più che un’epica vera e propria.

Negli stessi anni, Sanguineti scriveva il Laborintus, un altro testo epico, per certi versi; ma anche qui quello che domina, più che il mito collettivo, è la sua dissoluzione nella palus putredinis dell’inconscio – magari collettivo, sì, ma un inconscio collettivo non è un epos, non è qualcosa in cui possiamo credere e ci tiene uniti.

Più sicuramente, quello a cui Sanguineti tende è la dissoluzione della lirica, del dominio dell’io personale. Tuttavia, l’epica non è semplicemente l’antitesi della lirica. Non è che dissolvendo l’io si ritrovi automaticamente il collettivo. Di fatto, i frammenti di cui è composto il Laborintus sono frammenti dell’io così come dell’epos. Sanguineti destruttura quello che Lacan chiamerebbe il moi, ovvero la superficiale costruzione della nostra privata identità. Non può trovare un epos dietro la scomparsa del moi perché l’epos non esiste più, semplicemente.

Parlo della situazione italiana, probabilmente allargabile a tutta l’Europa occidentale. Quello che dico non riguarda gli altri popoli del mondo, dei quali non conosco a sufficienza la situazione. Visto da qui, comunque, cioè dall’Italia di oggi, chi certamente possiede un epos sono i fondamentalisti, ma l’epos di un fondamentalista non è qualcosa che io possa accettare; è qualcosa che io, semmai, trovo personalmente rivoltante, demenziale, cieco, ottuso. Un’epica in cui io possa riconoscermi mi deve rappresentare, e deve rappresentare perciò anche la mia diffidenza verso gli epos troppo forti, intensi, acritici.

Certo, c’è l’epica dell’epica, quella (quando va bene) del Fiore delle mille e una notte di Pasolini, o (quando va male) dei generi filmici hollywoodiani, che non si fanno problema nel celebrare acriticamente valori remoti o fittizi. Un’epica del “facciamo come se un’epica fosse possibile”, cioè un’epica che ha come valore di riferimento l’epica stessa. La poesia, che ha poche preoccupazioni di cassetta (tanto non ne fa comunque – e se ne facesse sarebbe semmai con la lirica) appare lontana da questo campo.

Finisce quindi che le epiche in cui mi posso riconoscere, nel campo della poesia, sono pressoché solo quelle negative, cioè quelle in cui non si esaltano gesta positive, ma si condannano gesta o eventi negativi. A questa categoria di epica appartengono tutti gli autori che ho citato sopra, e le appartiene anche il Pagliarani de La ragazza carla e de La ballata di Rudi. Tramontate le identità collettive nazionali e quelle politiche, ci raccogliamo infatti oggi solo sulla comune condanna di qualcosa, e l’epica di oggi è un’antiepica del male.

Fa parte, in maniera controversa, di questo male, anche la dominanza del moi. Tutte le tensioni antiliriche che serpeggiano (o furoreggiano) nella poesia italiana dai tardi anni Cinquanta in poi si fondano sulla condivisione della stanchezza per il predominio del moi (ne ho discusso a lungo con Marco Giovenale parlando della poesia di Amelia Rosselli qui, e poi ancora qui). La stessa problematica risorgenza dell’epica di cui sto parlando in questo post si basa su questa stanchezza.

Il problema è che il moi, pur essendo una sovrastruttura, non è eliminabile, e anzi si trova a essere, nella nostra società, molto più forte oggi che sino a qualche secolo addietro. La crescita storica del peso del moi ha coinciso, storicamente, con il declino dell’epica (a parte l’artificiosa resurrezione con finalità nazionalistiche di cui si diceva sopra). Paradossalmente, il mito che tiene assieme la nostra società è proprio quello di essere composta di individui, cioè di tanti moi autonomi. E quindi, ancora più paradossalmente, la vera epica della poesia degli ultimi secoli è stata la lirica, cioè la celebrazione collettiva del moi.

Per questo Sanguineti, nel frantumare il moi, frantuma a suo tempo anche qualsiasi possibile epos rimasto. Per questo, quando leggete i poeti che ho nominato sopra, li si continua comunque a sentire lirici, e spesso lirici in maniera originale, non banale. Nella sua frantumazione del moi e dell’epos, inevitabilmente, comunque, Sanguineti mette in gioco se stesso, e una parte del proprio moi – e se non lo facesse, nemmeno apprezzeremmo la sua poesia.

Questa è la contraddizione che rende la poesia oggi, in Italia, ai limiti dell’impossibile, e comunque difficilissima: esprimere il moi attraverso la negazione del moi, esprimere il collettivo attraverso la negazione del collettivo. Il dolore, il male, è una delle possibilità che le si offrono, e forse l’unica che permette, al momento, una qualche forma di epica.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti