Voy a dormir

Dientes de flores, cofia de rocío,

manos de hierbas, tú, nodriza fina,

tenme prestas las sábanas terrosas

y el edredón de musgos escardados.

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.

Ponme una lámpara a la cabecera;

una constelación; la que te guste;

todas son buenas: bájala un poquito.

Déjame sola: oyes romper los brotes…

te acuna un pie celeste desde arriba

y un pájaro te traza unos compases

para que olvides… Gracias. Ah, un encargo:

si él llama nuevamente por teléfono

le dices que no insista, que he salido…

Vado a dormire

Denti di fiori, cuffia di rugiada,

mani di erba, tu, mia dolce balia,

tienmi pronte le lenzuola terrose

con il piumino di muschi strappati.

Vado a dormire, balia mia, preparami.

Metti una lampada sopra il mio letto;

una costellazione; quella che vuoi;

van bene tutte: abbassala un pochino.

Lasciami sola: senti i bocci che erompono…

ti culla dall’alto un piede celeste

e un uccello ti accenna qualche nota

perché dimentichi… Grazie. Ah, un incarico:

se lui chiama di nuovo per telefono

digli che non insista, sono uscita…

.

Non sono di certo, io, uno di coloro che pensano che si debba saper tutto della vita di un autore, per capire o per apprezzare la sua opera. Certo, una qualche idea di dove sia stato scritto/disegnato/composto un certo lavoro la devo avere, e tanto più questa idea è precisa meglio è. Ma si tratta di una competenza, diciamo così, sociologica o antropologica, non certo psicologica.

Insomma, mi serve capire il contesto di produzione e ricezione di un’opera, ma non mi interessano le motivazioni psicologiche che hanno spinto l’autore: se un lavoro è buono, è perché trasmette qualcosa a coloro cui è destinato; è perché esprime in qualche modo uno spirito del tempo (e ce ne sono sempre tanti, ma non infiniti). Che l’autore stesse davvero raccontando le proprie turbe, o che si stesse inventando tutto, poco m’importa: l’io letterario (poetico o narrativo – in romanzi, fumetti, film…) è una costruzione testuale, e fa parte del gioco. La letteratura ha valore perché ci muove ci insegna ci turba ci spiega; non perché testimonia gli stati del suo autore.

Certo, testimoniare gli stati del suo autore può essere un buon modo per arrivare a muoverci insegnarci turbarci spiegarci, ma è un modo che ottiene buoni risultati quanto un altro, e solo il Romanticismo gli ha attribuito particolari privilegi.

Per questo sono molto colpito dal fatto che non riesco a smettere di rileggere questo sonetto di Alfonsina Storni (1892-1938), né a separarlo dall’idea del suo suicidio, avvenuto di fatto, per annegamento nel Mar del Plata, due giorni dopo aver spedito questi versi al giornale su cui pubblicava.

La poesia è molto bella (e spero, in questo mio tentativo di traduzione, che lo sia anche in italiano), ma quello che colpisce (me come tutti, credo) è quel dettaglio alla fine: quando il percorso di trasformazione sembra compiuto, è come se lei si risvegliasse per un attimo, ricordandosi di un lui, importante abbastanza per ricordarsene, non abbastanza per dirgli la verità. Un dettaglio di solitudine: tutta l’armonia trovata con la natura serve solo ad accettare con meno dolore la solitudine che emerge in questi ultimi versi.

Senza contare l’understatement dell’ultimissima clausola: “sono uscita”. All’apparenza una comunicazione banale, quello che si fa dire al telefono, o che si dice comunque tutti i giorni. Salvo che qui questa significazione banale ne nasconde un’altra, quella drammatica, dove “sono uscita” sta per “sono uscita di scena”, cioè non ci sono più.

Qualità dell’opera o meno, il collegamento con il suicidio della Storni è senz’altro la ragione principale della notorietà di questa poesia. C’è anche una canzone molto nota in ambiente latinoamericano, Alfonsina y el mar, dedicata all’episodio e a questi stessi versi.

Le morti drammatiche ci colpiscono sempre. E questo succede perché appartengono tematicamente all’universo stesso della letteratura. Una morte drammatica rende una vita degna di essere raccontata (per fortuna non è l’unica cosa che lo fa), e avvicina la realtà al mondo della fiction, che è un mondo di princìpi morali e di mitologie. Il suicidio della Storni proietta lei, per noi (certo non per lei stessa), nel medesimo mondo a cui appartiene la sua poesia. Ed è per questo che, a dispetto delle nostre opinioni in materia, non riusciamo a distinguere del tutto i suoi versi e la sua vita; tuttavia, paradossalmente, non sono interessanti i suoi versi perché testimoniano la sua vita, ma è la sua vita che è interessante perché testimonia i suoi versi.

Per i miei amici che amano i fumetti, se sapete (e chi non lo sa?) come è morto Andrea Pazienza, riuscite mai a leggere Pompeo senza proiettarvi quello che sarebbe successo di lì a poco?

Sarà per le radici musicali comuni, che rendevano una volta poesia e canzone solo due facce diverse di uno stesso linguaggio (e vedi come se ne discute su Absoluteville anche – e non solo – nelle rubriche di Stefano La Via e di Rosaria Lo Russo) ma sarà anche per la separazione netta che la storia ha poi sancito tra loro. Sarà per questo e probabilmente pure per altro, ma se mi venisse chiesto a bruciapelo che cos’è il verso in poesia, mi verrebbe da rispondere che si tratta della versione stilizzata (ritualizzata) del respiro.

Nelle canzoni – è facile – il verso è direttamente l’estensione del respiro, anche quando chi canta non tira davvero il fiato tra un verso e l’altro; ed è così per ragioni fisiologico-musicali di cantabilità. Ma in poesia la componente di stilizzazione non è meno importante del richiamo al respiro stesso. Da diversi secoli a questa parte, la poesia esiste anche senza che nessuno la declami, quando la percorriamo con gli occhi ed è solo una voce interiore stilizzata a renderne per noi i suoni. (Se manca pure la voce interiore, e leggiamo unicamente con gli occhi, allora o quello che leggiamo non è poesia, oppure non sappiamo davvero leggere la poesia, e il verso non è che un disturbo visivo alla continuità della lettura.)

Il principio del respiro stilizzato (che l’eventuale declamazione dovrebbe in qualche modo rendere acusticamente, riavvicinando – almeno rispetto a questo – la poesia alla canzone) è ciò che dà senso al verso libero. Nella poesia che fa uso del verso libero, secondo la proposta già di William Blake, quando scriveva Jerusalem intorno al 1804, ogni verso ha un respiro differente, adatto alle sue specifiche necessità espressive (qualche idea sul come si va a capo in poesia l’avevo già presentata qualche mese fa in questo post).

Ma allora quello che dovremmo chiarire ora è: che differenza c’è tra usare versi lunghi e usare versi brevi? Oppure, in altre parole: in che cosa è diverso il respiro lungo da quello breve? E come si collega la problematica della lunghezza del verso con quella della lunghezza della proposizione o del periodo? E poi: che differenza si produce tra il fare uso del verso libero, e il sottoporre i versi a un qualche tipo di regolarità (che sia sillabico-accentuativa come nella tradizione italiana, o magari solo accentuativa come in quella germanica, o solo sillabica come in quella francese, o qualsiasi altra purché percepibile)? E infine: perché si usano (o si evitano) i versi canonici?

È un po’ di tempo che sto provando, nei miei esperimenti poetici, a fare uso di un verso non canonico relativamente breve, un ottosillabo alla spagnola, senza gli accenti fissi di quello italiano (qualche esempio si può leggere qui, qui o qui). Ultimamente ho invece cercato di sperimentare un modello diverso, basato su un verso molto lungo, con un andamento cantilenante caratterizzato da quattro o cinque accenti e un numero variabile di sillabe – che non è però un vero verso libero, perché la percezione alla lettura è comunque di una certa uniformità ritmica da un verso all’altro (un esempio qui, e un altro qui).

L’ottosillabo è stato per me una scoperta importante (ne ho già parlato qui) perché mi ha permesso di costruire delle strutture poetiche con respiro fisso ma senza il richiamo ad andamenti prosodici già troppo presenti nelle orecchie del lettore italiano – come sarebbe, per esempio, quello del settenario, appena differente in apparenza, ma in realtà sancito da secoli di tradizione. La (relativa) brevità dell’ottosillabo, aggiunta alla sua regolarità sillabica, permette di costruire delle strutture sufficientemente ossessive; mentre l’irregolarità degli accenti ne permette un uso narrativo, evitando l’effetto filastrocca tanto caro a Pascoli. Questa combinazione tra formalità (e ripetitività) rituale (e ritmica) da un lato, e varietà sintattica e narrativa dall’altro, è – per me – quello che fa l’essenza della poesia, mettendo in comunicazione il nuovo con il già noto e viceversa, ovvero la comunicazione riguardo al mondo (esteriore ed interiore) con le nostre strutture assestate personali, sociali e naturali.

Certo, non è che la ripetitività stia solo dalla parte del metro e la novità solo da quella del racconto. La poesia è qualcosa di molto più complicato di così – ma in qualche caso può trovarsi anche ridotta a questo. D’altra parte, l’adozione di un ottosillabo ad accenti variabili comporta un innesto di variabilità (e quindi di novità) anche nel metro stesso – e si può bene, d’altro canto, giocare di ricorrenze sintattiche o anche narrative…

Passare, nella scrittura, da un verso breve a un verso molto lungo significa per me prima di tutto abbassare il livello di ansietà, di tensione ritmica di base. È come abbandonare il respiro affannoso della corsa o della marcia per quello lungo del riposo o del sonno. Tuttavia questa maggiore lunghezza rende anche più probabile la coincidenza tra le cesure metriche di fine verso e quelle sintattico-narrative di fine proposizione o periodo. Questo vuol dire che, nonostante che il respiro sia più calmo, la componente rituale, iterativa, coinvolge in qualche modo anche il racconto. Gli enjambement, che con il verso breve sono probabili e attesi, con quello lungo diventano più rari, e producono perciò, quando si presentano, effetti molto più radicali.

A grandi linee (perché esistono anche casi particolari in cui accade il contrario), il verso libero privilegia la componente espressiva, comunicativa; mentre la ricorrenza di una clausola regolare (comunque sia ottenuta questa regolarità) sottolinea la componente rituale (ritmica). Se le cose stanno così, il verso libero avvicina la poesia alla prosa, costringendola – per mantenere la distanza – a enfatizzare altre differenze (per esempio di carattere tematico, o moltiplicando le iterazioni sintattiche o narrative).

Giusto per chiudere, è giusto osservare che il rapporto tra espressività e ritualità non caratterizza solo la poesia, bensì – in diversa misura – ogni specifica forma di comunicazione. Quello che potremmo dire della poesia è che si tratta di una forma molto ritualizzata, pur se ancora molto meno della musica.

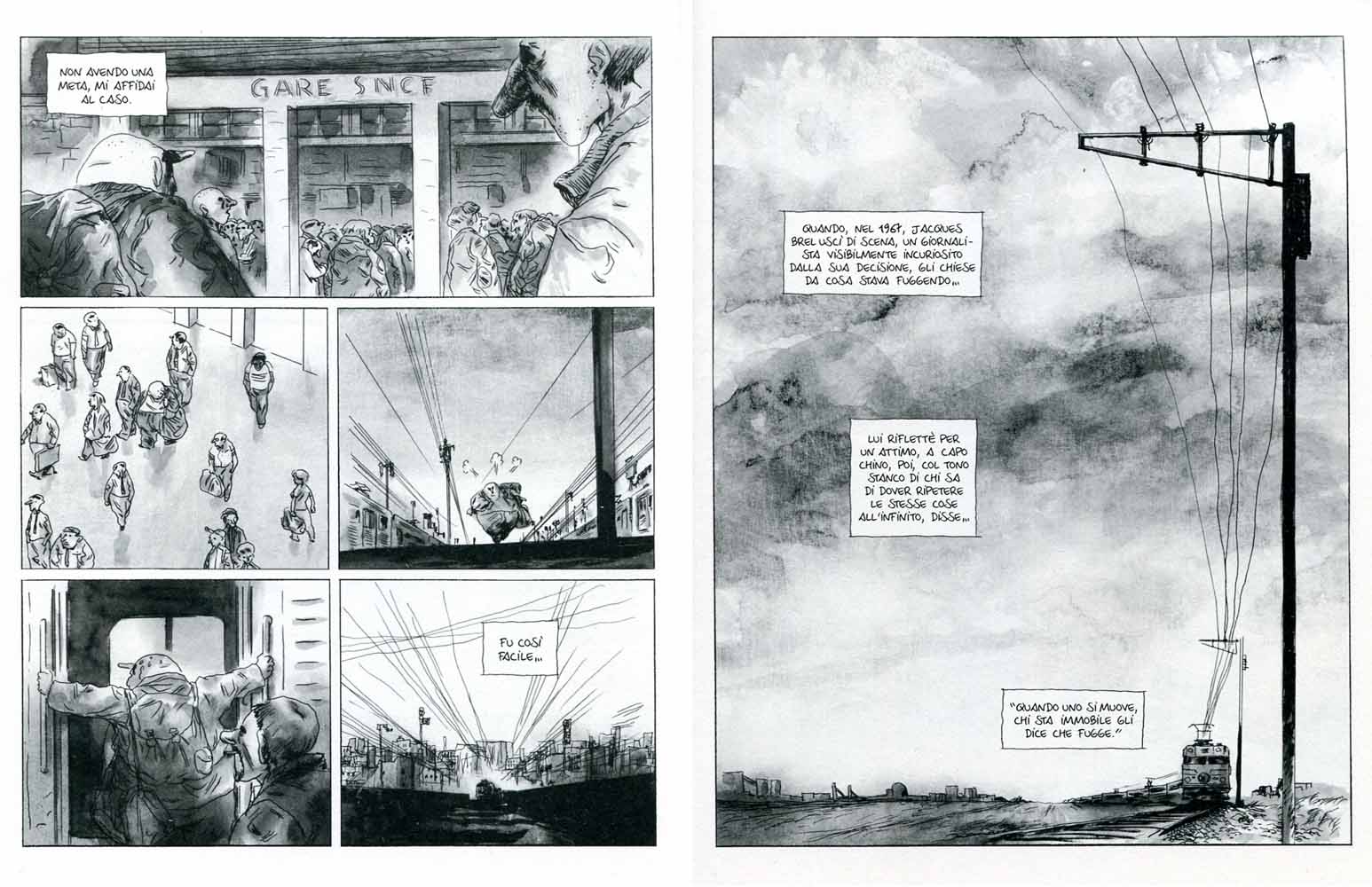

Cosa succede, in questi termini, nel fumetto? Un po’ ne ho già parlato in qualche post precedente, un po’ ci tornerò sopra, spero presto.

Herb Lubalin, Mother & child, 1966 Sto dando, in questi giorni, gli ultimi ritocchi al mio prossimo libro, che si chiamerà, guarda caso (salvo sempre possibili ripensamenti), Guardare e leggere. Principi di comunicazione visiva (lo pubblicherà Carocci intorno a gennaio). L’argomento ve lo lascio ipotizzare. Ci saranno al suo interno anche alcune pagine dedicate al rapporto tra poesia e comunicazione visiva; e proprio rispetto a questo tema, mi è caduta l’attenzione su un libretto curato da Arrigo Lora-Totino dal titolo (e sul tema) Poesia concreta (Editoriale Sometti, Mantova 2002).

Eugen Gomringer, Silencio, 1954 Ci si può fare un’idea (se già non l’avete) di che cosa la poesia concreta sia, dalle immagini che accompagnano questo post. Ho scelto quelle che a me sembrano più interessanti, ma ce ne sono anche altre nel volume che varrebbe la pena di vedere. Il punto non è se questa forma d’arte, o meglio di comunicazione visiva, sia degna di interesse o meno: come in tutti i campi, ci sono lavori più riusciti e altri meno. Quello che mi colpisce, semmai, è il suo autodefinirsi poesia, seppur concreta. Imparo, da una nota del curatore, che il volumetto riprende, con esempi nuovi, una pubblicazione addirittura del 1964. Gli esempi sono nuovi, ma i testi utilizzati come introduzione sono gli stessi di allora. Quando ho aperto il libro, infatti, prima di incontrare la nota di Lora-Totino, ho fatto un salto nel leggere il nome dell’autore del primo testo introduttivo: Max Bense, che a me risultava scomparso da almeno vent’anni.

Adriano Spatola, collage, 1980 Bense è stato il teorico di un’estetica matematizzata, basata sulla teoria dell’informazione e sulle frequenze, ed è stato autore lui stesso di testi di poesia concreta. Questa aria da anni Sessanta corre per tutto il volume, anche quando gli esempi riportati sono più recenti. E c’è anche, nell’aria, una strana confusione (essa stessa molto anni Sessanta) tra comunicazione artistica e comunicazione pubblicitaria: sembra quasi che da un lato la comunicazione funzionale (di cui quella pubblicitaria è un sottoinsieme) costituisca davvero l’ultima frontiera, a cui anche l’arte deve tendere; ma, dall’altro, questa medesima comunicazione funzionale appare anche un po’ come il male, altrimenti questi autori farebbero i grafici, e non i poeti.

Ladislav Novak, Gloria, 1959 Io credo che la poesia concreta sia declinata e oggi sostanzialmente scomparsa proprio perché non ha saputo superare questa ambiguità. Quando un testo visivo, come quelli esemplificati qui, viene usato per un manifesto, un logo, o un qualsiasi altro tipo di comunicazione funzionale, è il contesto stesso a completare il gioco, ad arrotondare il senso, a riempire i vuoti di significato. Mostrati così, invece, avulsi da qualsiasi contesto, spesso questi oggetti ci lasciano perplessi: magari ne apprezziamo il gioco testuale-tipo-grafico, ma è come se mancasse il perché, il senso di fondo.

Franz Mon, rotor, 1963 Paradossalmente, l’esempio di gran lunga più bello riportato nel volume di Lora-Totino è quello che ho messo qui in apertura, di Herb Lubalin. È curioso che nelle note biografiche in fondo al volume, il curatore ammetta di non sapere nulla di Lubalin, e di avere trovato questo esempio in una precedente antologia, realizzata da altri. Il fatto è che non si tratta affatto di una poesia concreta, bensì di un marchio, e Lubalin non è stato un poeta concreto, bensì un grafico, americano, uno dei maggiori dello scorso secolo. Lora-Totino si salva in corner, è vero, commentando “e poi, che differenza c’è tra un buon logotipo e un poema visuale?”.

Pedro Xisto, Epithalamium, 1969 Secondo me, la differenza c’è, ma non è di carattere estetico, bensì etico. Il logotipo realizzato da Lubalin è bellissimo, ma non è un discorso autonomo come le poesie concrete pretendono di essere; nel suo uso di fatto, è semplicemente parte – anche se parte importante – del discorso della rivista di cui costituisce la testata. Il nostro giudizio etico riguarderà il discorso complessivo, cioè quello compiuto dalla rivista. Valutare autonomamente, come opera d’arte, il lavoro di Lubalin, non è solo sbagliato: piuttosto, è un esplicito falso. E le cose stanno così anche se il discorso di Lubalin mi appare molto più complesso, ricco e interessante di tutti gli altri riportati qui.

Forse questi oggetti si chiamano poesia concreta perché la parola poesia deve attribuire loro una qualche aura di nobiltà artistica, e anche perché in questo modo è possibile rivendicarne l’autonomia in quanto discorsi. Purtroppo, con poche eccezioni, si tratta di discorsi molto poveri.

Questi succhi

.

Questi succhi

del paradiso che urla ancora

nutrono un’intera ciurma e anche

il più decrepito, pozzanghera della

propria valle, si farà giustizia

nessuno declina

l’invito

sono nati

per tutto l’inverno, con una bocca

in guerra e una bocca perfetta, vicinissime

al pane

e

nei pazzi giungerà l’universo,

quel silenzio frontale dove erano

già stati.

(Milo De Angelis, da Millimetri, 1983)

.

A proposito di cose che la poesia cerca di esprimere anche se le parole non le possono dire, ecco una poesia di Milo De Angelis. Il suo nome è sconosciuto ai più, perché la poesia stessa lo è; ma De Angelis è forse il maggiore poeta italiano vivente, molto, molto meglio di una Merini che ha dovuto la sua fama probabilmente più a una follia giocata mediaticamente molto bene, che non alla sua reale originalità poetica.

Non è una lettura facile. Se ci limitiamo a leggere la sequenza delle parole come se fosse un normale discorso, non capiamo nulla, e troviamo solo una sequenza di immagini senza connessione tra loro. Possiamo azzardarci a un’interpretazione metaforica o allegorica, e allora, faticosamente, qualcosa tireremo fuori – perché qualcosa, in questo modo, si tira fuori da tutto, anche dalle poesie fatte come proponeva Tristan Tzara, estraendo parole a caso da un sacco – ma sarà qualcosa che potrebbe benissimo essere anche qualcos’altro, e dunque, nonostante lo sforzo, di scarsa attendibilità. Insomma, se cercheremo qualcosa di unitario che questa poesia dica, un centro del suo discorso verbale, qualcosa a cui riassumerla, non troveremo nulla: continueremo a percepire tanti frammenti che dicono ciascuno per conto proprio, ma il testo nel suo insieme, quello proprio non si capisce cosa stia dicendo!

Nonostante questo, si tratta di una poesia molto bella, e che a dispetto del suo discorso incomprensibile mi turba. Se anche non dice esplicitamente, evidentemente questa poesia qualcosa esprime, altrimenti non sarei turbato, ma semplicemente annoiato o disinteressato.

Togliamo quindi di mezzo l’idea che la poesia nel suo insieme ci debba trasmettere un messaggio, ci debba dire qualcosa, e proviamo a pensare all’esperienza di leggerla come a un viaggio. Da un viaggio non ci aspettiamo un discorso compiuto, bensì un percorso attraverso realtà singolari e interessanti, magari ciascuna con il proprio discorso (ma spesso nemmeno), che producano in noi una trasformazione e un arricchimento. Viaggiare vuol dire costringerci a un rapporto con l’ignoto, che richiede un continuo nostro lavoro di comprensione, e questo lavoro stesso ci trasforma: nel comprendere, infatti, ci siamo già trasformati, e questo ci permette di comprendere meglio e di più quello che vediamo nel viaggio – ma ci costringe anche, una volta tornati a casa, a rivedere con occhi diversi i luoghi della quotidianità, già dati per scontati.

Se concepisco il testo come un territorio, un ambiente, e la lettura come un viaggio, forse posso cavar fuori qualcosa di più dalle parole di De Angelis. Posso accorgermi, per esempio, di quell’aria montaliana ed ermetica che spira in un testo che non è, tuttavia, né montaliano né ermetico, perché non ha né il filosofeggiare poetico di Montale né la politezza alessandrina di Luzi e degli ermetici. Ma questo richiamo funziona lo stesso, specie nel confrontarsi con parole dure come “urla”, “ciurma”, “decrepito”.

Mi verrebbe da dire che l’operazione di De Angelis ricorda quella di Balestrini, quando prende le parole abusate della comunicazione di massa per assemblarle in un testo poetico. Ma l’operazione di Balestrini è glaciale, lucidamente intellettuale, e palesa il disprezzo per il materiale utilizzato. De Angelis, analogamente e insieme diversamente, prende parole e frasi già usate; queste parole e frasi sono però quelle della tradizione poetica, o del discorso affettuoso, o di quello emotivo; parole consumate, ma ugualmente amate, parole che bisogna sottrarre al vaniloquio, al luogo comune, per rimetterle in gioco. Questo amore per queste parole amorose, emotive, si sente nei versi di De Angelis, li percorre continuamente.

Ed è questo che questi versi esprimono, per cui nel nostro viaggio dove riconosciamo frammenti di mondo ma non siamo in grado di dargli un senso complessivo, percepiamo comunque costantemente questa affettività, ora tenera e ora violenta. È ovvio che non ci sono solo pezzi di Montale e di Luzi in questi versi, ma c’è tutto quello che siamo in grado di sentirci. Il fatto è che ogni verso è pieno di echi, anche nel ritmo, e nel modo in cui è tagliato e va a capo, o in cui lascia il discorso per un attimo sospeso.

Non chiediamo a un brano di musica di dirci qualcosa di preciso, di essere un discorso compiuto. Quello che chiediamo alla musica è di farci fare un viaggio, dove luoghi significativi diversi si giustappongono, e alla fine il nostro umore, il nostro stato emotivo dipende dal percorso su cui siamo stati trasportati. Perché dovremmo chiedere alla poesia qualcosa di diverso? Perché siamo abituati diversamente, forse, e quindi ci appare più facile. Sicuramente ascoltiamo molta più musica di quanta poesia leggiamo, per non parlare della musica che udiamo soltanto, senza ascoltarla. La musica sembra dirci di più di quanto ci dica questa poesia di De Angelis. Magari è solo questione di competenza precedente, di saper riconoscere i temi, le allusioni, i passaggi.

Alla fine, comunque, dopo tutto il percorso del viaggio, se lo abbiamo effettuato con attenzione, e magari ripetuto, e ripetuto ancora, sembra quasi che un discorso emerga davvero dalle parole di De Angelis, proprio come quando ripensiamo a un viaggio vero, compiuto qualche tempo fa. Ogni luogo ha una sua personalità, come ogni musica; ce l’ha senza la chiarezza del dire – anche se faticosamente possiamo poi provare a descriverlo; ce l’ha come ce l’ha un profumo, o il suono del clarinetto (tanto per citare Wittgenstein).

Per fortuna, non tutto è dicibile. Ma ci sono altri modi per esprimerlo.

(Se tuttavia mi si concede una piccola nota polemica, è davvero necessaria questa difficoltà per ottenere questa qualità? Anche in un viaggio, la difficoltà non è in sé indice di qualità, è solo il prezzo che ci ritroviamo a dover pagare. A pari qualità – che è ciò che conta – vale davvero la pena di pagare un prezzo più alto?)

Prima dell’invenzione o dell’adozione della scrittura la prosa non esisteva. C’era solo la poesia. La poesia era un modo per organizzare le parole in modo da favorire la memorizzazione, attraverso le ricorrenze metriche, sintattiche e semantiche. Associato alla natura metrica di questo strumento di memorizzazione, c’era il racconto, un altro potente strumento per aiutare la memoria. E naturalmente la poesia era cantata, così che la melodia sostenesse ulteriormente la memoria: ancora oggi i testi delle canzoni si ricordano più facilmente di quelli delle poesie, per non dire della prosa.

Jesper Svenbro (Storia della lettura nella Grecia antica, Laterza 1991) ci ricorda che nell’antica Atene persino le leggi venivano cantate, e non mi stupirebbe scoprire che non avevano la forma imperativa che assumono dalla romanità in poi, ma erano magari una sorta di racconti esemplari. In fondo gli stessi poemi omerici non erano soltanto i canti delle gesta degli eroi, ma anche un grande catalogo della conoscenza pratica e sociale dei greci.

Con la scrittura il potere mnemonico del verso diventa meno rilevante, e persino presso i Greci nasce la prosa. La poesia non scompare, però, inevitabilmente, ridefinisce (e riduce) il suo campo – come sempre succede quando viene messo in gioco un medium nuovo. Il legame stretto con la musica (almeno in Europa) si rompe solo nel XIII secolo, non del tutto disgiuntamente dal fatto che da non più di un paio di secoli si stava diffondendo l’abitudine di leggere la scrittura senza articolare la voce, cioè solo con gli occhi. Da quel momento, la poesia diventa (in Europa) un fenomeno colto, sdegnosamente separato da forme popolari analoghe che ancora mantengono il legame con la musica – o, al massimo, cautamente ricongiunto in certi momenti con forme particolari di musica colta, come il madrigale.

Sino ai primi dell’Ottocento il verso viene ancora utilizzato per diversi generi, tra cui teatro e poema (epico, didascalico, eroicomico…). Poi, il Romanticismo pone termine alla loro agonia, sancendo la coincidenza tra l’universo della poesia e quello di uno solo dei suoi generi, la lirica. Ancora nel corso del secolo, nelle scuole italiane si insegnava a scrivere componimenti in versi, di argomento vario. Oggi la cosa ci fa sorridere: ci sembra l’insegnamento di una competenza inutile (a chi interessa saper scrivere in versi una relazione di lavoro?), o che manca il bersaglio (ovvero la capacità di colpire nel segno, esprimendo gli affetti, che è tipica della buona poesia come la intendiamo noi). Il Novecento fa piazza pulita di tutti questi residui.

La rivoluzione della metrica che impazza soprattutto tra Francia e Italia a cavallo dei due secoli (anche se i primi versi liberi sono tedeschi e inglesi, e il loro profeta, Walt Whitman, è americano) sancisce definitivamente il modo nuovo di intendere la poesia; e nel momento in cui la poesia coincide con la lirica, inizia ad avere senso parlare anche di poesia in prosa, come quella delle Illuminations di Rimbaud o dei Canti Orfici di Campana. Ha senso perché quando si dice poesia si intende ormai lirica, e dunque l’espressione poesia in prosa va intesa come lirica in prosa, e non come composizione in versi senza versi.

La coincidenza tra il significato del termine poesia e quello del termine lirica è ormai per noi così forte, che ci sentiamo imbarazzati a definire poesia, per esempio, un indovinello, che pure è in versi; mentre non abbiamo problemi a definire poetico un racconto o un film, dove di versi non ce n’è nemmeno l’ombra.

Potremmo dire che la lirica è l’ultima linea di resistenza della poesia, in un mondo sempre più dominato dalla scrittura e dalla sua razionalità. E la poesia si è rifugiata nella lirica perché l’intimità personale è forse l’ultimo ambito rimasto che reputiamo inattaccabile dalla razionalità scientifica. In altre parole, una scrittura che vada al punto, che voglia essere razionale e precisa nelle sue descrizioni, non ha bisogno del verso, il quale è piuttosto espressione di una scrittura che non si separa dagli echi del significato; e il significato cresce nel tempo per accumulazione, senza liberarsi mai del tutto dai suoi strati precedenti.

In questo senso, la scrittura poetica è più vera, perché testimonia continuamente il processo che ci porta a essere quello che siamo. Non è una verità come quella della scienza, in termini di adaequatio rei et intellecti, di cartesiana chiarezza e distinzione, perché quest’ultima presuppone che vi siano già degli scopi cognitivi ben chiari; privilegiare il processo rispetto allo scopo significa al contrario accettare che pure gli scopi possano essere incerti.

“Superare la lirica” sembra essere il motivo diffuso tra molti poeti e critici del momento. E tuttavia è singolare che un’antologia, come quella di Enrico Testa, che porta il titolo emblematico di Dopo la lirica (Einaudi 2005) sia per metà fatta di poeti come Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Volponi, Erba, Orelli, Giudici, Ripellino… Posso forse trovare un senso al dichiarare antilirici poeti come Pagliarani e Sanguineti. Ma di nuovo mi ritrovo imbarazzato nel ritrovare arruolati dopo la lirica la Rosselli, Raboni, Loi, Baldini, Bellezza, persino la Merini.

Senza proseguire l’elenco, alla fine la sensazione che rimane è che l’antiliricità di cui si parla non sia che un obiettivo di facciata, e, in fin dei conti, semplicemente un modo per affermare che i poeti presenti nella raccolta sono bravi. Si suggerisce, in fin dei conti, che la generalizzazione (innegabile) del lirismo nei media abbia resa applicabile l’equazione lirismo oggi = paccottiglia, e che, di conseguenza, se una poesia è buona allora non è lirica. In poche parole, siccome molto lirismo è paccottiglia allora tutto il lirismo è paccottiglia, e poiché questi poeti non scrivono paccottiglia allora questi poeti non sono lirici!

Non credo che su questa strada si possa andare molto in là. Non mi pare nemmeno che il problema sia la lirica. Semmai lo è quella parodia della lirica che argutamente Sanguineti definì il poetese. Ma condannare la lirica nel suo insieme in nome della cattiva lirica mi pare una vera operazione demagogica, non dissimile da quella dei leghisti che sostengono che tutti gli immigrati sono criminali (visto che qualcuno, indubitabilmente, lo è).

“Riduzione dell’io” è un’altra vecchia parola d’ordine, collegata (ma non equivalente) al superamento della lirica. Era la parola d’ordine dei Novissimi, quella che permetteva di contrapporre l’intellettualismo storicista di Sanguineti al crepuscolarismo intimista di Pasolini (a dispetto del suo impegno politico). Tuttavia, in fin dei conti, tra gli stessi Novissimi, gli unici che davvero l’abbiano messa in opera sono stati Pagliarani e Balestrini. Sanguineti ha sempre giocato a cavallo tra io e non-io. Giuliani e Porta sono rimasti – vittoriosamente, specie Porta – di qua.

A questo punto viene da domandarmi se davvero vi sia contrapposizione tra lirica e poesia civile, tra lirica e correlativo oggettivo o tra lirica e poesia che mette in primo piano le cose. Questo soggetto che sembra venire sbattuto fuori dalla porta nelle poesie (appunto) di Porta, non rientra forse dalla finestra? E se non ci ritrovassimo le nostre personali vite e il nostro personale rapporto con il mondo e con le cose, davvero apprezzeremmo Pagliarani e Balestrini e le cose in primo piano messe da Porta?

E allora l’opposizione alla lirica cos’è? Forse nascondere il soggetto, l’io, dietro l’angolo, far finta che non ci sia?

Ho assistito qualche giorno fa (il 17 giugno, a S. Lazzaro di Savena) a una presentazione del volume collettivo Prosa in prosa (Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Andrea Raos, Michele Zaffarano; Fuori Formato, Le Lettere 2009). Certo, sin dal titolo dell’antologia si gioca sull’assenza della poesia; ma è un’assenza molto presente: non si parla di prosa, nell’uso corrente, se non per contrapposizione alla poesia (altrimenti, e di solito, si parla di romanzo, di critica, di diario, di giurisprudenza, di manualistica o di qualsiasi altro specifico genere). Prosa in prosa, come titolo, vuole andare un passo più in là di poesia in prosa, che verrebbe inesorabilmente letto come lirica in prosa. Il secondo prosa del titolo afferma l’assenza dei versi, mentre il primo afferma l’assenza della lirica.

Eppure – sarà per deformazione mia – quando trovo interessanti gli elenchi di azioni e/o oggetti che costituiscono i microtesti di questa antologia, è perché ci riconosco un’io nascosto, in azione e in espressione. Insomma, nella misura in cui quei testi mi colpiscono è perché ci ritrovo semplicemente della lirica in prosa, in una linea che arriva da Pagliarani e Porta.

Alla fine dei conti, la mia sensazione è che quando si esce davvero dal campo della lirica (quella buona, non la paccottiglia) si sia comunque già fuori dal campo della poesia – mentre il converso non è vero, perché la lirica comprende ormai anche frange di prosa e di cinema e di fumetto e di altri mondi ancora. Le sperimentazioni (che sono doverose) producono spesso oggetti complessi, ma non siamo capaci di definirli poesia (che esse abbiano i versi o meno) se non possiamo ricondurle in qualche modo a quel modello, quello della lirica (magari con l’io nascosto e le cose in primo piano). Persino quel poco di epica che si è prodotta in decenni recenti (a cui La ragazza Carla, e La ballata di Rudy appartengono) è un’epica comunque lirica: magari se si togliesse loro il verso e li si riducesse a prosa parte di questo lirismo se ne andrebbe – ma non a caso Pagliarani ha scritto in versi, e non in prosa.

Il problema dunque, io credo, non è né ridurre l’io né superare la lirica. Il problema è semmai quello di fare una lirica che non sia paccottiglia, in cui l’io esprima un rapporto con le cose e con gli altri in cui ci si possa riconoscere, in cui sia presente il mondo e siano presenti le sue emozioni e ci sia una verità – non l’impressione del già detto, del rifritto, del costruito a tavolino per vendere, del falso-romantico con la sua strabordanza dell’io! Anche l’avanguardia ha prodotto la sua paccottiglia, e ha le sue dinamiche di successo. Ma l’avanguardia è finita. Dopo la lirica c’è soltanto la lirica, quella buona – almeno sino a quando non scomparirà pure questa ultima forma di poesia.

Al post di Rosaria Lo Russo sulla vocalità poetica sono intervenuto con diversi commenti, e anche con un mio post di qualche giorno fa. Però mancava ancora qualcosa al mio discorso, qualcosa che ho accennato in un ulteriore commento là, e che vorrei riprendere ora qui.

Quello che ho detto in quel commento è che la vocalità poetica è qualcosa che è molto più nell’aria di quanto non lo siano le personalità dei singoli poeti: è nell’aria davvero quando ascoltiamo delle buone performance poetiche, ma è nell’aria anche quando la poesia risuona dentro di noi mentre la leggiamo con gli occhi.

Quell’attore che legge pessimamente una poesia, trattandola come se fosse prosa, è certamente uno che quest’aria non l’ha respirata abbastanza. Sono certo che non è capace nemmeno di leggere la poesia interiormente. Sostanzialmente non la capisce; magari ne capisce le parole e il discorso, ma non ne capisce la componente musicale (che non vuol dire solo fonetica e sonora: la musicalità della poesia sta tanto nel suono quanto nel senso quanto nel rapporto tra loro!)

Il nome convenzionale di Omero sta per un universo di aedi che condividevano ritmi prosodici, musicali e narrativi. I nomi dei poeti di oggi sono meno convenzionali, e stanno per persone in carne e ossa (Omero, chissà!); ma esiste ugualmente un universo di ritmi a cui tutti attingono e contribuiscono.

Mi verrebbe quasi da dire (ma qui sto esagerando) che la poesia è proprio questo dominio collettivo, che ciascun poeta riempie dei propri contenuti emotivi specifici. Il cattivo attore vede i contenuti e ignora il dominio.

Questo dominio è diverso, non c’è dubbio, da quello che prevale nell’universo del teatro, e questo giustifica le perplessità di Lello Voce (espresse nei commenti al post della Lo Russo) e di chi ha paura di essere confuso con quello. Forse dovremmo dire che la poesia vocalizzata è una forma di teatro che ha come riferimento un dominio differente e specificamente suo; e che solo conoscendolo intimamente è possibile davvero fare performance di poesia.

Rosaria Lo Russo ha risposto così (tra tanti interventi, per i quali rimando comunque al post di Absoluteville):

Daniele Barbieri ha interpretato correttamente il mio pensiero, e sono grata a lui per averlo espresso in termini molto diversi dai miei. Difatti la questione non concerne assolutamente l’impossibile impersonalità della voce, un’astrazione totale, bensì la consapevolezza, chiamata da Daniele conoscenza del dominio poetico, di una performatività altra rispetto al teatro dell’attore e propria del teatro della voce recitante in versi. Per spiegarmi con un paradosso: una cattiva dizione, un grosso difetto fonatorio, può risultare indifferente alla comprensione profonda di una poesia (magari detta ad alta voce dal poeta che l’ha scritta), se l’argomento della poesia non la contempla, viceversa se un attore ha lo stesso difetto di dizione o fonatorio, questo o quello diverranno immediatamente un significato importante di quello che l’attore sta recitando, una connotazione del suo personaggio. La voce recitante, essenzialmente, è dell’anonimia perché esclude l’esistenza di un personaggio, a dirla. E spesso il cattivo attore interpreta il personaggio del poeta piuttosto che la poesia che sta recitando. Altra cosa ovviamente in caso nel caso della poesia scritta per il teatro: genere immenso (Shakesperae, Racine, Moliere…) che appartiene al teatro. Si può scrivere teatro in versi e in tal caso i versi possono essere recitati senza perdere spessore, anzi, accrescendolo. Esistono anche poesie a forte tasso retorico di teatralità, e anche per loro la recitazione immedesimativa è funzionale. Insomma, esistono vari gradi di teatralità di un testo poetico, ma il teatro in essa è solo una funzione retorica, non la sua essenza di genere, se così posso dire (e non è detto bene…). Quando il componimento è lirico, epico etc. etc. prevale invece il dominio poetico e le molte voci della voce recitante: ergo la sua fondamentale anonimia (che non è, lo ripeto, anonimato, quanto piuttosto, pluralità di voci di una voce sola, quella recitante, che deve poter staccarsi dall’egoicità afunzionale delle sue prerogative personali-caratteriali: ecco perché Carmelo Bene è superabile, come performer di poesia…)

E poi, in un commento successivo, ha aggiunto:

Certo, bisogna dare i propri criteri valutativi. E prima di farlo avrò bisogno di parlare di mistica, come dice Fabio, e di musica, il melos di cui parla Stefano La Via in un blog dei nostri. Diciamo che amo molto il Campana di Bene ma non lo definirei “perfetto”. Secondo il mio criterio valutativo “perfetto” potrebbe essere invece Laborintus di Sanguineti, letto da Sanguineti e musicato da Berio, con voci di cantanti lirici. Lì musica teatro e vocalità vanno di pari passo col testo scritto. Personalmente mi godo di più quel gigione di Carmelo, ma questo perché ho una passione sviscerata per il teatro e per la vocalità di CB, trovo Sanguineti-Berio più “freddi”, però è innegabile che se intendo parlare di Performance Poetica Laborintus è un capolavoro. E dunque bisognerà distinguere fra teatro e poesia davvero e per bene: ci proveremo insieme. Qui mi piace soprattutto l’aver ricordato due enormi maestri scomparsi: Edoardo Sanguineti e Carmelo Bene, due pilastri che ci mancano e ci mancheranno.

Mistica e musica stanno tra le mie ossessioni ricorrenti. Il Laborintus di Sanguineti musicato da Berio non è il testo originale del poeta, ma un lavoro creato apposta da lui nel 1965, che si chiamava, appunto Laborintus II, un pastiche di testi vari, suoi e di Dante (e non ricordo di chi altri), di cui ebbi la fortuna di vedere-sentire un’edizione nei primi anni Settanta, al Teatro Comunale di Bologna – che ricordo come se fosse ieri; e a cui devo, probabilmente, una buona parte dei miei interessi tanto per la poesia come per la musica contemporanee.

Conoscendo Berio, e il modo (genialmente) imperialista in cui ha sempre trattato la parola, riducendola a semplice supporto vocale della sua musica – quasi che la parola non avesse già una sua dimensione espressiva, e dovesse essere piegata fonicamente ai suoi scopi… Conoscendo Berio, è davvero sorprendente come Sanguineti sia riuscito a far rispettare la propria vocalità, il proprio sentire poetico, o meglio la vocalità poetica stessa, quella roba che non è musica e non è recitazione teatrale consueta, ma è fatta di andamenti ritmici che non possono perdere quelli sintattici (e viceversa).

Mistica e musica entrano in gioco qui. Ma la poesia possiede la sua propria specifica musica, che non è quella del canto, e che può persino, talvolta, in qualche caso, fare a meno di una ritmica del piano dell’espressione (prosodica). E la mistica della voce avvicina chi recita a colui che prega, perché un buon Performer Poetico non fa che esprimere un respiro collettivo, qualcosa che è nell’aria che tutti sentono, qualcosa che tutti sono sul punto di trovare quando leggono con la voce interiore degli occhi, e che è una sorta di accordo con il mondo, un “sentirsi in armonia” (per usare le parole di Ungaretti).

Pare ovvio che tutto questo abbia a che fare con la tematica del sublime, a cui sono condannato a ritornare in questi post. Il sublime, parente strettissimo della mistica, o forse semplicemente una mistica laica, è il destino dell’arte in un mondo in cui la religione non è più il fondamento intimo dell’accordo collettivo. Il sublime è la sensazione improvvisa di essere in balia del mondo, in armonia con qualcosa che ci sovrasta e non potremmo mai e poi mai controllare, umano o inumano che sia; è il sentimento oceanico del dibattito tra Romain Rolland e Sigmund Freud; è quello che tocchiamo nel momento in cui la nostra specifica personalità si perde per un attimo in una improvvisa stimmung, in un accordo, in senso musicale, con qualche parte imprevista delle cose attorno a noi.

Nell’intervista che mi ha fatto Fabio Sera per Flashfumetto a proposito del mio libro Il pensiero disegnato, mi viene domandato di parlare del concetto di battito-vignetta-evento che è oggetto di alcune pagine dell’Introduzione. Vedo poi che House of mystery cita proprio quel medesimo spezzone dell’intervista; e io stesso presentando il mio libro su questo blog qualche mese fa avevo riportato parte di quelle medesime pagine dell’Introduzione. Mi sembra di capire che il tema interessa; e so per certo che interessa me; e anzi lo trovo centrale per capire che cosa sia specifico del linguaggio del fumetto.

Sarà perché la poesia è un altro dei miei interessi specifici, ma io qui ci vedo un nesso non banale. Purtroppo, la deriva degli ultimi secoli (e in particolare a causa del Romanticismo) ha fatto sì che quando si dicono le parole poesia e poetico, la mente corra subito all’universo rarefatto della lirica, sicché diventa del tutto lecito parlare anche di poesia in prosa o poesia visiva… Tutte cose interessanti e apprezzabili, di cui ho avuto anche occasione di parlare in altri post. Ma non è quello che mi interessa qui. Piuttosto, in una visione tradizionale e per nulla tramontata, la poesia è quella forma di scrittura in cui si va a capo a fine di ogni verso, contrapposta alla prosa, dove i versi non ci sono, e si va a capo solo quando finisce lo spazio della pagina o quando termina il capoverso. Si tratta di una contrapposizione tagliata con l’accetta – è evidente – però è quella che mi serve qui, e anche se non esaurisce la differenza tra poesia e prosa, è sufficiente da sola a spiegare tutta una serie di diversità.

Intanto, questo andare a capo arbitrario, proprio perché arbitrario, è necessariamente significativo, e, dal punto di vista della scansione della lettura, crea una pausa, o comunque una cesura. I cattivi attori ignorano questa cesura quando recitano poesia, riducendo la poesia a prosa: lo fanno perché non ne capiscono il senso.

Il verso è la versione stilizzata del respiro. Non che, leggendo poesia ad alta voce, si debba per forza respirare a fine verso, però possiamo ipotizzare che, quando la poesia era improvvisata dagli aedi ed esisteva solo come forma orale, fosse davvero così. Di fatto è così anche oggi nelle improvvisazioni in ottava rima dei poeti da braccio della Maremma. E il respiro è a sua volta modulato al suo interno dall’andamento metrico e ritmico del verso, in una (relativa) uniformità che avvicina la poesia al canto (e una volta davvero non erano cose distinte) e accresce la memorizzabilità.

Nella poesia più recente, il verso resta spesso solo un respiro stilizzato. Ma anche se non coincide necessariamente con il ritmo del fiato del lettore ad alta voce, influisce lo stesso; e i versi corti producono un effetto un po’ ansimante che si contrappone a quello disteso dei versi lunghi. Scrivere poesia in versi liberi significa anche saper calibrare questa portata variabile del respiro.

Osserviamo che la lingua possiede anche un’altra e più frequente forma di respiro stilizzato, che è quella espressa attraverso la punteggiatura. Si tratta però, ormai, di una stilizzazione ancora più antica e catacresizzata – per cui è ormai da secoli normale che si usino i punti e le virgole per sostenere più il senso del discorso che la voce. In poesia, comunque, due sistemi di respirazione stilizzati si confrontano e convivono, e la poesia (nel senso in cui ne stiamo parlando qui) è l’effetto di questa dialettica.

Sergio Toppi, Sharaz-de Nel senso in cui ne stiamo parlando qui, dunque, il fumetto assomiglia molto alla poesia. Il battito-vignetta-evento è qualcosa che ricorda il verso, con l’inevitabile cesura che lo separa dal successivo e il suo carattere comunque unitario, pur all’interno della sequenza di cui fa parte. La scelta della complessità visiva della vignetta (che determina la velocità con cui sarà letta) è relativamente indipendente da ciò che essa racconta; così come anche la scelta della dimensione dell’evento è indipendente dalla storia raccontata. Come accenno anche nell’intervista di Flashfumetto, gli eventi-vignetta di Toppi sono ben diversi da quelli di Koike e Kojima, o anche da quelli del Dark Knight di Miller (che tanto ha imparato dagli autori di Kozure Okami). Quello che cambia è il respiro (qui anche nel senso metaforico in cui si parla di respiro narrativo): le storie di Toppi sembrano viste da una lontananza infinita, che dà loro un respiro epico; quelle di Miller o di Koike e Kojima sono viste invece da molto, molto vicino, con un effetto di compartecipazione emotiva inevitabilmente molto forte.

Kazuo Koike, Goseki Kojima, Kozure Okami (Lone Wolf and Cub)  Frank Miller, The Dark Knight Returns

Il respiro del lettore di Dark Knight è un respiro rapido e affannato, che costruisce nel lettore direttamente (con il respiro stesso) quella medesima situazione emotiva che si sta intanto raccontando. Le pagine di Toppi hanno invece il respiro del canto epico, del mito, di quello che è lontano ma anche profondo, e profondamente innestato in noi.

Il modo di raccontare non dipende da quello che si racconta; però produce effetti molto differenti sul racconto stesso, anche a parità di racconto. Il racconto in sé ha i suoi momenti e i suoi eventi propri. In sé, essi non coincidono con i battiti-vignette-eventi del fumetto, proprio come l’articolazione del discorso creata dalla punteggiatura non coincide con quella procurata dalla divisione in versi e dal loro ritmo interno. O meglio: in qualche caso le due articolazioni possono coincidere del tutto, in qualche caso possono essere più o meno convergenti o divergenti, in altri casi sono del tutto diverse. La modulazione di questo rapporto è uno strumento fortissimo che sia il poeta che il fumettista hanno a propria disposizione per costruire il proprio discorso complessivo, e l’emozione di chi legge.

Voglio fare qualche riflessione sul rapporto tra scrittura e voce in poesia. L’occasione me la dà questo post di Rosaria Lo Russo su Absoluteville, e il dialogo che ne è scaturito. Il tema è se sia possibile un’autenticità del performer che legge poesia; e di conseguenza se ci siano sostanziali differenze tra l’attore che interpreta e il lettore-performer in senso stretto, sino al caso esemplare in cui il lettore-performer coincide con l’autore stesso. Qualche accenno su questo tema c’era già nel mio post del 22 febbraio (Della poesia e della sua materia (sonora e grafica)), ma credo di avere ora diverse altre cose da dire.

Intanto, sul caso estremo dell’autore che recita se stesso, ho ancora in mente l’effetto penoso che ho ricavato un paio di anni fa dalla voce viva di Milo De Angelis, poeta che, quando me lo leggo per conto mio, io amo molto – ma che non appare assolutamente capace di rendere se stesso vocalmente. Per fortuna, dopo di lui qualcun altro lesse per lui in quell’occasione, e l’effetto fu decisamente migliore. Il punto è che, paradossalmente, la voce di De Angelis tradiva il suo stesso testo. Lo tradiva, ovviamente, non per cattiva volontà, ma per semplice incapacità.

Com’è possibile, verrebbe da dire, che un poeta, che ha scritto i propri versi recitandoseli mentalmente, che ha la propria voce nella propria stessa parola poetica, arrivi a non saperla dire, rendendo persino banali o incomprensibili le proprie sequenze di parole? Stupisce meno, certo, che ci sia invece qualcun altro che è capace di leggere fedelmente quegli stessi versi, rendendocene un senso e un piacere. Eppure anche questo secondo (e assai migliore) lettore non mi stava rendendo pienamente la poesia di De Angelis. Non posso davvero dire che la tradisse: non c’era nessuna di quelle eccessive drammatizzazioni che la Lo Russo (giustamente) paventa, e l’autore era pure presente e approvante. Ma ovviamente la interpretava, perché non è possibile fare altrimenti, e la sua interpretazione non era la mia: era probabilmente interessante anche per questo.

Ma nel fluire e fuggire dell’oralità non c’è spazio per una pluralità delle interpretazioni, se non sulla base della memoria o del riascolto (non sempre possibile). Questo rende la poesia oralizzata inevitabilmente diversa da quella scritta, che invece rimane, si fa vedere, e resta stabile sotto gli occhi, prestandosi alla rilettura e al ripensamento.

Nell’idea che Rosaria Lo Russo esprime della possibilità di una lettura-performance autentica credo stia nascosta l’idea, inevitabile, che l’essenza della poesia stia nel testo scritto, e che la voce la debba in qualche modo tirar fuori. In fin dei conti, quello che ogni buon lettore di poesia interiormente fa è di dar vita a questa voce interiore che dice i versi. Questo ancora distingue, io credo, la lettura (intesa come lettura personale, interiore) della poesia da quella della prosa: leggiamo ormai la prosa solo con gli occhi, ed è ben raro che essa risuoni come voce interiore; se siamo davvero lettori di poesia, invece, siamo anche abituati alla presenza di questa voce. Il lettore-perfomer, dunque, non dovrebbe fare altro che trasformare questa voce virtuale in voce reale.

E qui incominciano i problemi. Il fatto è che questa voce virtuale è, appunto, virtuale; è cioè una voce a cui mancano una serie di attributi di quella reale, e che funziona anche grazie a questa mancanza. È una voce astratta, irreale, proiezione tanto di me quanto delle parole scritte sulla carta.

Dietro all’idea che la voce virtuale possa essere trasformata in voce reale dal lettore-performer si nasconde poi, credo, ancora un’altra idea: quella che la scrittura non sia che trascrizione della parola orale, un modo economico per memorizzare delle parole che vivono la loro vera vita solo quando sono pronunciate. In effetti, gli antichi la pensavano così, e ha continuato a essere così fino ai primi secoli dopo il Mille, quando ha finalmente iniziato a imporsi la lectio spiritualis, ovvero la lettura silenziosa che è quella che tutti noi attuiamo quotidianamente. Ma la separazione della scrittura dalla voce che è avvenuta in quel periodo non è stata senza conseguenze. La scrittura si è proprio per questo fatta più astratta e sempre più lontana dal sonoro e dalle declinazioni e modulazioni della voce.

È questa separazione infatti a permettere a Jacopo da Lentini e ai suoi colleghi siciliani di pensare la poesia separatamente dalla sua esecuzione vocale. Che Jacopo fosse “sociologicamente un burocrate”, come suggerisce Lello Voce, rappresenta solo l’occasione favorevole per un processo che era ormai comunque nell’aria – altrimenti sarebbe rimasto solo un fatto isolato, e non sarebbe diventato la norma della “poesia alta” italiana. Sappiamo bene come la metrica si sclerotizzi proprio in questo momento nel suo sistema di regole: un poeta-performer (come erano i trovatori) può sempre aggiustare a voce un verso leggermente eccedente; ma se la poesia è sostanzialmente scritta, e la voce che la declama è virtuale e generica, essa non può contemplare questa abilità.

Dove voglio arrivare? Credo, in sostanza, che l’unica poesia che possa essere resa da una voce in modo autentico sia quella poesia la cui scrittura è una semplice notazione mnemonica per un fatto sonoro-vocale; e in questo caso davvero il suo migliore performer sarà il suo autore. Ma questo autore è tale perché pensa se stesso e pensa le proprie parole già in funzione di quella performance. E in questo senso, questa poesia è profondamente teatro, il teatro inoltre, credo, più intenso e diretto che si possa immaginare.

Ma gran parte della poesia che si è prodotta in Italia da Jacopo da Lentini in poi è stata prodotta principalmente per essere letta con gli occhi, e recitata dal lettore con la sua voce interiore e virtuale, tramite aristocratico tra l’intellettuale scrittura e la popolana oralità. E pure Milo De Angelis agisce in questo medesimo ambito.

A questo punto, abbiamo tutti i diritti di rivendicare una poesia neo-orale: lo sviluppo della registrazione e diffusione del sonoro e dell’audiovisivo lo permette, evitando che rimanga un fenomeno di provincia o di campagna. Ma non possiamo dimenticare otto secoli di poesia che ha percorso una strada diversa, e che non può essere spacciata per una versione scritta dell’oralità.

Non possiamo insomma illuderci di trasmettere l’oralità attraverso la scrittura. La scrittura è ciò che la lingua diventa quando l’oralità (e la vocalità) si perde. Lingua scritta e lingua parlata sono di fatto due lingue differenti. Per certi scopi queste differenza sono poco rilevanti. Per altri scopi queste differenze sono enormi. Credo che la poesia appartenga a questo secondo dominio.

Quando si dà voce alla poesia scritta, insomma, si fa una traduzione. Tradurre è interpretare. Esagerando un po’, tradurre è tradire.

18 Maggio 2010 | Tags: Edoardo Sanguineti, poesia | Category: poesia | in te dormiva come un fibroma asciutto, come una magra tenia, un sogno;

ora pesta la ghiaia, ora scuote la propria ombra; ora stride,

deglutisce, orina, avendo atteso da sempre il gusto

della camomilla, la temperatura della lepre, il rumore della grandine,

la forma del tetto, il colore della paglia:

………………………………………………..………..senza rimedio il tempo

si è rivolto verso i suoi giorni; la terra offre immagini confuse;

saprà riconoscere la capra, il contadino, il cannone?

non queste forbici veramente sperava, non questa pera,

quando tremava in quel tuo sacco di membrane opache.

.

È morto il vecchiaccio, brutto come Marty Feldman e sgarbato come un vero poeta.

O forse dovremmo mettergli come epitaffio i primi versi della sua carriera:

composte terre in strutturali complessioni sono Palus Putredinis

riposa tenue Ellie e tu mio corpo tu infatti tenue Ellie eri il mio corpo

immaginoso quasi conclusione di una estatica dialettica spirituale

noi che riceviamo la qualità dai tempi

….

Con tutte le polemiche di questo mondo, comunque grazie, Sanguineti.

2 Maggio 2010 | Tags: Claude Lévi-Strauss, comunicazione visiva, corpo, Denise Schmandt-Besserat, efficacia simbolica, filosofia, lettura, oralità, origine della scrittura, poesia, ritmo, rito, scrittura, sistemi di scrittura | Category: comunicazione visiva, filosofia, poesia, sistemi di scrittura | Con questo post mi limito a segnalare che è on line da oggi sul numero 2 (Corpo e linguaggio) della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio un mio articolo dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura“, in cui vengono sviluppati più ampiamente una serie di temi che sono stati affrontati anche in diversi post di questo blog (in generale quelli etichettati con il tag “sistemi di scrittura”). Un intero paragrafo era anche stato citato all’interno del post del 1 aprile “Della poesia in prosa”.

Riporto qui di seguito l’abstract dell’articolo (abstract che sulla rivista appare in inglese):

Non è possibile stabilire una corrispondenza diretta tra la parola orale, legata al suono, e la parola scritta, legata alla visione. Il suono scorre, fluisce, la visione resta; i suoni vibrano dentro di noi, le cose viste appaiono esternamente di fronte a noi: quando passa, storicamente, dalla prima dimensione alla seconda, la parola diventa astratta e disincarnata. Analizziamo qui in questi termini diverse forme di testualità, e il percorso storico seguito dalla parola per distaccarsi dalla corporeità. La poesia rimane ancora oggi il tipo di scrittura che mantiene i legami più forti con la dimensione orale: in poesia, infatti, continuano a giocare un ruolo determinante le dimensioni ritmica e rituale, vicine per loro natura all’universo del suono. Nella prosa la separazione è stata più netta, ma ha richiesto comunque un processo molto lungo, che ha avuto il suo momento cruciale nel trionfo della razionalità della Filosofia Scolastica. Nel passaggio dalla lettura ad alta voce dell’antichità alla lettura silenziosa, interiore, dei moderni, la parola scritta si separa radicalmente da quella orale, imponendo decisamente la propria forza di astrazione.

Mi piacerebbe approfittare di questo spazio di discussione per sentire qualche opinione e magari anche obiezioni sulle tesi che sviluppo in questo articolo.

Non ho ancora letto gli altri articoli presenti sulla rivista, ma dai titoli mi sembra che vi siano affrontati comunque diversi temi interessanti.

Sento alla radio che si parla di Dino Buzzati. Sono settant’anni quest’anno che è stato pubblicato Il deserto dei tartari. Buzzati è stato una delle grandi passioni della mia maturazione culturale, passione che ho poi ripreso in più occasioni in tempi recenti, scrivendo alcuni saggi sulle sue opere, e dedicando anche un capitolo di un mio libro all’analisi di un suo racconto.

Credo che il mio amore per Buzzati sia parente della mia passione per l’universo del fumetto. Non che si debba cercare una relazione di causa-effetto tra le due cose, ma probabilmente esiste per loro una ragione comune – sostenuta anche dal fatto concomitante che pure Buzzati è stato un grande lettore di fumetti, e un difensore del loro valore, in un’epoca in cui era davvero assai più difficile di oggi sostenerne la qualità.

Dino Buzzati, Piazza del Duomo di Milano, 1958 Ho amato Buzzati, credo, per la sua capacità di vedere il fantastico nel quotidiano, e di raccontare il quotidiano attraverso il fantastico. Buzzati si dilettava di pittura, e anche se non era proprio un virtuoso del pennello, le sue invenzioni visive lasciavano spesso il segno, come quell’immagine di Piazza del Duomo, a Milano, rappresentata come se fosse un pascolo dolomitico, circondata da rocce discoscese, la principale delle quali è il medesimo Duomo – un’immagine che potrebbe essere presa a emblema del suo modo stesso di raccontare: il fantastico, l’inquietante, l’altrove, nascosti in quello che ci sta davanti tutti i giorni.

Questo medesimo amore per il fantastico ha spinto me, in quegli anni, a leggere tanta fantascienza, e a preferire quella in cui l’elemento immaginativo non rescindeva il legame con la quotidianità della vita. Ho sempre trovato che l’universo del fumetto contiene, ovviamente in diversa misura a seconda dei casi, questa medesima relazione – e non a caso ho finito per amare un autore come Lorenzo Mattotti, molto tempo prima di sapere dalla sua stessa voce che pure lui era una vittima della stessa fascinazione giovanile per Buzzati di cui ero stato preda io. Ma chissà quanto Buzzati è presente nel lavoro di David B.? Non sarebbe sorprendente scoprire che anche lì c’è stato un influsso, visto che Buzzati è diventato famoso in Francia prima che in Italia (una storia ricorrente, e particolarmente ricorrente nel mondo del fumetto, come lo stesso Mattotti ben sa).

Non mi ha stupito invece scoprire (non molti anni fa) che Buzzati era anche un ascoltatore appassionato di musica, e che ha anche scritto dei libretti musicali. Ma questo ci porta a domandarci se ci sia un legame anche tra questa passione musicale e quella per il fantastico e per il fumetto. Certo, non è detto che ci sia, perché non è corretto ricondurre la personalità di un essere umano a un solo principio: siamo interessanti anche perché siamo fatti di tanti pezzi diversi, a volte collegati ma a volte anche contraddittori! La passione per la musica può ben appartenere a un ambito differente della personalità da quella per il fumetto e da quella per il fantastico.

Tuttavia Buzzati ci ha fornito un motivo molto forte per vedere il collegamento tra loro, e questo motivo è il Poema a fumetti. Il protagonista di questo romanzo è Orfi, un cantautore, che scende agli inferi per farsi restituire la sua Eura, e oltrepassa tutti gli ostacoli (tranne l’ultimo) grazie alla commozione prodotta dalla sua musica. Il mito di riferimento è quello, evidentemente, di Orfeo ed Euridice, che è già un mito sulla musica e sul suo potere. Ma Buzzati aggiunge a questo il fatto di costruire il suo Poema a fumetti proprio come si costruisce un melodramma, e la musica non ne è solo l’argomento del discorso, ma anche, metaforicamente, ciò che accompagna e modula continuamente il racconto. Non potendo fare uso di note e di suoni in un’opera a stampa, Buzzati adopera la forma del fumetto per ricoprire questo ruolo di musica metaforica: così, la capacità fantasmatica ed emotivamente coinvolgente del raccontare a fumetti diventa metafora del potere descrittivo e trascinante della musica.

Dino Buzzati, due pagine da Poema a fumetti Poi, certo, Buzzati non era un disegnatore straordinario, e non era nemmeno un fumettista. Lo si capisce per la sua palese ignoranza di una serie di espedienti narrativo-visivi, che già negli anni Sessanta erano ampiamente usati. I lettori di fumetti dell’epoca non amarono Poema a fumetti, e credo che la ragione fosse proprio questo senso di estraneità alla norma che comunque, in quanto fumetto, questo romanzo (una prima graphic novel, qualche anno prima di Will Eisner) produce nel suo lettore. Ma non si può giudicare il lavoro di Buzzati con questi parametri.

Bisogna piuttosto capire che Buzzati ha cercato di ricostruire, con i propri mezzi e per le proprie necessità espressive, la narrazione a fumetti come un supporto narrativo potente, e legato all’idea di ritmo drammatico, con riferimento alla funzione della musica nel melodramma. Poema a fumetti è una proposta per un altro modo di fare fumetti – un modo che per gli anni Sessanta era troppo differente, ma che ha poi dato i suoi frutti dagli anni Ottanta in poi, quando autori con capacità grafiche e competenze fumettistiche decisamente superiori alle sue hanno scelto quella stessa strada.

Il legame suggerito da Buzzati tra fumetto, musica, racconto fantastico, e anche poesia (Orfi è un cantautore, che scrive testi poetici per la musica) è, guarda caso, anche al centro dei discorsi di questo blog. Anche questo è, dunque, uno dei frutti dei semi sparsi allora.

P.S. Se siete interessati a un discorso più approfondito sul legame tra musica (poesia) e fumetto nel Poema a fumetti, potete leggere qui l’intervento che tenni qualche anno fa a un convegno sul lavoro di Dino Buzzati.

16 Aprile 2010 | Tags: comunicazione visiva, fumetto, Google, graphic design, immagini, liste, Pieter Bruegel il vecchio, poesia, ricerca, semiotica, sistemi di scrittura, tabelle, Web | Category: comunicazione visiva, fumetto, graphic design, poesia, semiotica, sistemi di scrittura | Ritorno dal congresso di Venezia dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva con alcune idee che provo qui a metter giù. Lo spunto me lo danno due delle diverse relazioni interessanti che ho ascoltato. La prima, di Vincenza Del Marco, riguardava la ricerca delle immagini sul Web e le difficoltà affrontate dai motori di ricerca per renderla possibile, con la conclusione che, tutto sommato, i motori che si basano sulle parole che accompagnano le immagini restano ancora più efficaci di quelli che si basano sulla somiglianza formale (eidetica e/o cromatica). La seconda, di Omar Calabrese, riguardava la natura di ”lista” (sulla scorta del libro recente di Eco) di diversi (non tutti) dipinti di Bruegel il vecchio, in particolare I proverbi fiamminghi e I giochi di bimbi.

Del discorso di Calabrese (che ha toccato più punti di quelli di cui mi occupo qui) mi interessa l’osservazione che, affinché il contenuto del dipinto possa essere concepito come lista (di proverbi, di giochi…) è necessario che gli elementi che costituiscono la lista siano ben riconoscibili e chiaramente concettualizzati: non a caso, infatti, sia dei proverbi che dei giochi (come dei diversi tipi di cecità che si possono osservare ne I ciechi) esistono liste verbali dell’epoca, da cui si vede chiaramente che i singoli elementi sono ben definiti. L’altra osservazione importante riguarda invece il modo di organizzare lo spazio, secondo una sorta di griglia di base prospettica, che permette di posizionare chiaramente ciascun elemento singolo, ponendolo in relazione con gli altri – e che deriverebbe, secondo la plausibile ipotesi di Calabrese, dalla frequentazione di Bruegel con il disegno delle carte geografiche dell’epoca, sulle quali era frequente non solo la visione assiale, ma anche quella assonometrica.

Ho già ragionato, in un post precedente di questo blog (e anche, in generale, su tutti i post etichettati con il tag sistemi di scrittura), sul legame che esiste tra la lista/tabella e la dimensione grafica. Dagli studi sull’antichità mesopotamica sappiamo che le liste sono precedenti alla scrittura intesa come trascrizione della parola orale, e che tutta una serie di capacità classificatorie (e matematiche) provengono da questa capacità di organizzazione grafica che ancora precede la parola scritta.

Insomma, le liste sono strumenti di organizzazione concettuale del mondo precedenti alla parola scritta, e che permettono di classificare, ordinare e contare su base grafica. Naturalmente, quando entra in gioco la parola, le liste si trovano ulteriormente avvantaggiate, perché la parola soddisfa con facilità il primo dei due requisiti elencati sopra: la riconoscibilità univoca e la chiarezza concettuale. Così, la lista (o tabella) di parole (o anche numeri, ovviamente) diventa facilmente il prototipo di un’organizzazione spaziale rigorosa (in questo caso, cartesiana) di concetti ben distinti e sufficientemente univoci.

Si noti che esiste un tipo particolare di lista che gode di un privilegio particolarissimo: quello di rendere graficamente la successione del discorso orale. Ne avete un esempio sotto gli occhi: questa lista di parole che state scorrendo in questo istante, organizzata secondo semplici regole che ne assicurano la sequenzialità (sinistra-destra, poi alto-basso), ha la proprietà di corrispondere, con sufficiente approssimazione, a una sequenza di discorso orale. Solo la sua natura grafica ci permette di coglierne la natura di lista: nell’oralità primaria la lista pura e semplice non c’è. Il passaggio attraverso la scrittura ci permette però di coglierla.

Voglio provare ora a fare un esperimento concettuale. Immaginiamo una tabella o diagramma cartesiano dove, nell’angolo in alto a sinistra posizioniamo le liste e tabelle fatte di parole (scrittura sequenziale compresa), intese come esempi (1) di massima chiarezza e distinzione dei singoli elementi e (2) di più rigorosa e definita organizzazione dello spazio che li organizza. Da questo massimo, procedendo orizzontalmente verso destra, immaginiamo di diminuire il valore (1), ovvero di porre artefatti visivi i cui singoli elementi sono, andando verso destra, progressivamente meno ben definiti. Andando verso il basso, invece faremo diminuire il valore (2) ponendo artefatti visivi con un’organizzazione complessiva sempre meno chiara. In questo modo, nell’angolo in basso a destra dovrebbero finire gli scarabocchi, ovvero le organizzazioni spaziali più confuse di oggetti per nulla definiti (quali sono infatti le unità di uno scarabocchio? lo scarabocchio è tale proprio perché non c’è nessuna chiara suddivisione possibile).

Tra i due estremi della lista/tabella verbale e dello scarabocchio può essere posizionata tutta la comunicazione visiva: verbale, non verbale e combinata. Una buona segnaletica, per esempio, come può essere quella che si trova ormai in tutti gli aeroporti, va posizionata praticamente nel medesimo angolo in alto a sinistra delle liste verbali: vi troviamo degli elementi ben distinti, univocamente significativi, organizzati secondo una griglia. È facile su questa base riconoscere alla segnaletica lo statuto di scrittura non verbale.

Tuttavia (e questo vale ancor di più per la scrittura verbale) le cose sono un po’ diverse quando la natura dei singoli elementi non ci è ancora del tutto chiara, perché ci troviamo ancora in una fase di apprendimento. Le segnaletiche sono create per essere autoapprese, e sono quindi molto più facili da acquisire della scrittura verbale; tuttavia al primo contatto con una segnaletica non è detto che i singoli elementi ci appaiano già del tutto chiari. In questo caso dovremo dunque posizionarla nel nostro diagramma un po’ spostata verso destra.

Un dipinto figurativo si trova invece posizionato di una certa e non piccola misura ancora più in basso e più a destra. Quanto spostato dall’origine esso sia dipenderà dalla qualità dell’organizzazione spaziale e dalla riconoscibilità dei singoli elementi. Tra i dipinti figurativi, quelli di Bruegel analizzati da Calabrese sono presumibilmente i più vicini all’angolo in alto a sinistra – ma certamente non possono arrivare a coincidere con la posizione delle liste verbali. Nella pittura è infatti necessariamente presente proprio una resistenza all’organizzazione troppo stringente e alla troppo semplice definizione degli elementi: un dipinto interessante non può assomigliare al tabellone di una stazione, il cui pregio è proprio quello di evitare di procurarci sorprese. Il valore di un dipinto, viceversa, sta proprio nel sorprenderci.

D’altra parte, il dipinto non può nemmeno raggiungere la posizione dello scarabocchio: neppure quello ci procura sorprese: la sua assenza di qualsiasi struttura lo impedisce.

Una tavola a fumetti, da parte sua, tende tende più del dipinto ad avvicinarsi all’angolo in alto a sinistra. Essa gode di un’organizzazione tabulare chiara (la gabbia grafica) e di elementi ben distinti (le singole vignette); tuttavia questi sono a loro volta al loro interno organizzati secondo una logica che è parente di quella del dipinto figurativo. Le tavole a fumetti tendono dunque a tenersi non lontano dal lato superiore, ma spaziano abbastanza nella dimensione orizzontale: l’elementarità delle figure dei Peanuts, per esempio, tende a posizionare il lavoro di Schulz piuttosto a sinistra nella nostra tabella, mentre la complessità di quello di Dave McKean o di Lorenzo Mattotti posizionerà il loro lavoro più a destra. Questo significa anche che McKean e Mattotti sono visivamente più interessanti (e meno semplici) di Schulz: il che, ovviamente, è sotto gli occhi di tutti.

Si potrebbe continuare il gioco, provando a posizionare lavori del mondo della grafica, della fotografia, del disegno tecnico e di vari generi illustrativi. Ma qual è l’utilità di questo gioco? Certo, il posizionamento è spesso difficile e quasi sempre discutibile. Ma il fatto di poter confrontare tutte le possibili comunicazioni visive nella medesima tabella ci permette (visivamente e tabularmente) di considerarle come istanze diverse di un medesimo principio, evitando o lasciando in subordine la tradizionale opposizione tra parole e immagini. Nel nostro diagramma le parole sono semplicemente immagini definite in modo molto chiaro, proprio come gli elementi di una buona segnaletica.

Naturalmente, la chiarezza e definizione di cui parliamo è una chiarezza e definizione, per così dire, di primo livello. Qualunque parlante italiano è in grado di riconoscere univocamente le parole del testo che avete sotto gli occhi – e il grande vantaggio della scrittura, specie se tipografica, è proprio questo. Quanto a interpretarne il senso, poi, l’univocità non c’è più. Tant’è vero che la scrittura poetica, prototipo dell’ambiguità e inafferrabilità completa del senso, segue di solito un’organizzazione spaziale che è ancora più regolata di quella della prosa: parte dell’effetto che produce deriva assai probabilmente dal contrasto tra questa organizzazione tabulare particolarmente rigorosa e l’abbondanza delle sorprese interpretative che ne saltano fuori. (E anche i Peanuts di Schulz, così semplici visivamente, trasmettono in realtà interpretazioni molto complesse)

Poi esiste anche la poesia visiva, che gioca proprio sull’allontanamento dalla posizione standard verso il basso, e talvolta persino verso destra, come accade, per esempio, negli Zeroglifici di Adriano Spatola, ai confini tra poesia e arti visive. L’accento sulla rilevanza della dimensione visuale significa infatti anche complicare il gioco sulla riconoscibilità dei singoli elementi e sull’organizzazione spaziale – e giustifica le perplessità di chi si domanda se questa si possa chiamare ancora poesia.

Che cosa ha a che fare tutto questo con i motori di ricerca per le immagini? Riflettiamo un attimo: la ricerca, o almeno quella che si fa sul Web, è un’operazione concettuale, ovvero si cerca qualcosa, e questo qualcosa dev’essere sufficientemente definito. Insomma, la ricerca stessa, così concepita, gode delle stesse proprietà delle liste (ed è pure internamente basata su quelle grandi liste che sono i database). Non c’è da stupirsi che funzioni bene per quelle cose che stanno sull’angolo in alto a sinistra del nostro diagramma, e sempre meno bene man mano che ci se ne allontana. Temo che dunque non si tratti solo di un problema tecnico, destinato a essere risolto in pochi anni.

P.S. Perché non inserisco un’immagine, che dia una chiara idea visiva del mio diagramma? La risposta è che si tratta di un esperimento concettuale, e non di un modo per creare una vera e propria mappa. Se mostrassi il diagramma dovrei per forza dare un posto preciso alle cose, e l’attenzione di chi legge questo post si sposterebbe sul dove metterle (un po’ più in alto, un po’ più in basso, più a sinistra, più a destra…). È poi un esperimento anche nel senso che si tratta di un’idea appena abbozzata, che mi appare suggestiva perché permette di mettere insieme tutto il campo del visivo. Ma richiede certamente ancora molto raffinamento per poter diventare una teoria.

5 Aprile 2010 | Tags: Alan Moore, Algirdas J. Greimas, ermeneutica, estetica, fumetto, poesia, principio del parallelismo, Roman Jakobson, semiotica, Watchmen | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Sia riflettendo sul testo poetico che su quello fumettistico mi ritrovo ricorrentemente di fronte a quel principio formulato da Roman Jakobson che va sotto il nome di principio del parallelismo. Jakobson afferma al proposito che la funzione poetica “proietta il principio di equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione. L’equivalenza è promossa al grado di elemento costitutivo della sequenza”. In parole più povere, per Jakobson quelle relazioni di equivalenza e somiglianza che nell’uso normale del discorso agiscono soltanto come substrato di riferimento delle nostre scelte (ovvero si ritrovano solo a livello paradigmatico), si ritroverebbero in poesia anche a livello del discorso stesso, che sarebbe in parte organizzato secondo queste stesse relazioni (che quindi si ritroverebbero anche al livello sintagmatico). Le equivalenze fonetiche o prosodiche (rime e ritmi) sarebbero dunque parallele a equivalenze semantiche, e andrebbero interpretate in questo senso, riempiendo la poesia di una straordinaria densità di sensi allusivi. E ancora: “La concezione che Valéry ha della poesia come hésitation prolongée entre le son e le sens, è molto più realistica e scientifica di tutte le forme d’isolazionismo fonetico”.

L’idea di Jakobson è cruciale, e si manifesta magistralmente, per esempio, nell’analisi realizzata insieme a Claude Lévi-Strauss del sonetto Les Chats di Charles Baudelaire, dove si espone bene la grande complessità di rimandi che l’organizzazione dei suoni produce. Nonostante questo, anche nel leggere le pagine di quell’articolo mi rimane la sensazione che Jakobson (o, forse, i suoi esegeti) abbia generalizzato troppo, e che si possa continuare a prendere per buone le parole di Valéry anche senza dover cogliere continuamente una relazione tra i parallelismi (prosodici, fonetici, lessicali, semantici…) e il senso di quello che viene detto là dove il parallelismo si manifesta.

La poesia è più antica della prosa. Lo è per le ragioni ben spiegate da Eric Havelock di migliore memorizzabilità in un mondo in cui la scrittura non esiste o è comunque troppo poco diffusa. Ma questa maggiore antichità mal si concilia con la sua maggiore complessità – e non è che Omero sia particolarmente più elementare di Baudelaire, nonostante i duemilacinquecento anni e passa che li separano.

Voglio provare a vedere le cose in un modo un poco diverso, un modo che giustifichi un’applicazione meno compulsiva di un principio comunque importante come quello del parallelismo.

Supponiamo di trovarci in un ambiente naturale, per esempio in montagna, di fronte a un’ampia veduta. Si tratta di qualcosa che di solito apprezziamo, anche se non pensiamo che quello che vediamo e in generale percepiamo debba avere per forza un significato. Naturalmente la dimensione del significato rimane lo stesso profondamente in gioco, ed è proprio per questo che ciò che stiamo percependo ci appare bello: osserviamo le cose e le relazioni tra loro, vi sono cose simili che avvicinano luoghi diversi, vi sono cose che ricordano altre cose viste altrove, vi sono cose che rinviano a discorsi fatti, ad altre esperienze vissute, vi sono relazioni di somiglianza o dissomiglianza tra cose che a loro volte rinviano a discorsi fatti o a esperienze vissute. E così via, in una rete inesauribile di significati, senza che tutto questo debba per forza coagularsi in una dimensione unitaria di discorso, cioè in un significato unitario, in un “messaggio”.

Se questo medesimo paesaggio fosse dipinto, o anche solo fotografato, avremmo invece ragione di pensare che un discorso, e quindi un senso unitario, ci sia; perché anche solo la scelta di dipingere (o fotografare) quel pezzetto di mondo è già un inizio di discorso, per non dire di tutte le altre scelte che il pittore (o il fotografo) fa. Tuttavia, io credo che sbaglieremmo nel risolvere tutta la ricchezza semantica della fruizione ambientale nella strumentalità al discorso da parte del pittore (o del fotografo). Certo, non c’è dubbio che l’artista abbia utilizzato strumentalmente il paesaggio per trasmettere il proprio discorso, e che dunque sia possibile anche interpretarlo così, ma in molti casi la nostra ammirazione per l’artista (in particolare se si tratta di un fotografo) sta soprattutto nel suo aver saputo cogliere un dettaglio di mondo così di per sé significativo, e di averci detto: eccolo! A volte, il discorso dell’autore si può risolvere semplicemente in quell’eccolo!

Se interpretiamo in quest’ultimo modo, stiamo considerando il testo un po’ come un ambiente, e non solo come uno strumento. Non che l’autore scompaia, ma è sicuramente un po’ meno ingombrante, e il suo ruolo non è quello di chi ci trasmette un profondo messaggio, ma semplicemente quello di chi ci dice: guarda qui, questo sembra interessante!