La guardiana

Torno alla casa che abbiamo ereditato

è grande e disposta su tre piani,

ma ne occorre un altro. Decido di scavare

in basso piuttosto che elevare al cielo.

Sappiamo tutti che quando possediamo un suolo

– ne abbiamo proprietà –

ci appartiene tutto ciò che è sottostante e ciò

che sta di sopra a dismisura fino alle galassie più

lontane

fino al centro della terra

– così dice l’ordinamento.

Ai piani alti di questa grande casa

vorrei solo aprire le finestre

a far entrare un po’ di luce

che penetri il mio petto svuotato a dovere

che giri un poco d’aria e di correnti

di sangue anche, se si preferisce.

Che il sangue torni a circolare e a distinguersi

tra quello rosso vivo e quello blu

di scorie.

.

Parlando con Raymond Carver

Quando faccio pulizie

mi capita di colloquiare con qualcuno.

Oggi tocca a te Ray e non è la prima volta.

Vorrei seguirti anche in questo

tu che parli con Joyce

tu che parli con Baudelaire

tu che parli di Shelley

sulle loro tombe, sempre.

Io sto solo aspettando che si asciughi il pavimento.

So che sembrerà retorico

assolutamente banale

dire che tra noi c’è un oceano

e io vorrei attraversarlo.

La tua immagine sul cofanetto dei Meridiani

mi fissa, ha un’aria simpatica, non sembra

di un ex alcolista. Comprendo il problema.

Vorrei parlarti di spazio

oltre quello oceanico che ci divide

oltre quello che c’è tra whisky e vino

oltre quello che c’è tra le mani che aggiungono all’argilla

e il marmo da scalpello

oltre quello che c’è tra chi ci lascia parole e chi no

ovviamente, spazio.

Un mio amico che si dice piccolo poeta mi ha insegnato:

lo spazio non è sempre uguale a se stesso

dieci centimetri fra due macchine

non sono dieci centimetri in un letto coniugale.

Penso abbia ragione. La coscienza cade sulle cose

che guardiamo diventare assenti

le scalpelliamo per porgerle, che qualcuno legga.

Ciò che non ha significato profondo

l’esistenza non ha alternative, in fondo non è necessaria

non trova radici se non nella combinatoria interna

divisa.

Patrizia Dughero, da Le stanze del sale, Le voci della luna, 2010

___________________________________________________

.

BROCKWELL PARK

Da quando vivo sola ho imparato

che l’autunno è migliore dell’estate

al suo versarsi sulla terra piega

il chiaro delle voci nell’interno.

Il bambino nella finestra accanto

guarda le gazze prendere il volo

pensa forte una coperta d’alberi

di rami dispiegati sopra i tetti.

Gli scoiattoli in cerca di biscotti.

Ho messo nel lettore Figure Eight

perché spesso mi tornano i suicidi

con amara ed ironica pietà.

Solo i morti conosciamo davvero

il resto è imitazione dell’amato

nel buio non capire o trattenere.

I quaderni, le penne, le monete

nella borsa di Mary Poppins verde –

sono uscita senza aver lavorato

ma ho bisogno presto di un lavoro

della notte restituita al sonno

con il gemere delle tubature

l’urlo dei cani spento sopra i muri.

L’acqua nel parco si ammassa di foglie

un’isola nell’isola incostante –

le anatre cercano pozze scure

di pesci, riemergono nello strato

impietrito, lontano delle frasche.

Mi chiedo dei sopravvissuti, quanti

dai nidi – se sanno, se ricordano.

Un’altra acqua restituisce lenta

pezzi anonimi di senso, quest’osso

mutilato nel fango, non più bianco

l’inchiostro evaporato delle carte

un ordine di buste e di bottiglie.

Siamo l’archeologia di plastica

l’involucro deforme ci resiste.

Non scriverle le poesie, tienile

per camminare svelta nella pioggia

o nella luce quieta di novembre –

L’aria sulle vetrate rannicchiata

una seconda pelle che declina.

Spingendo nelle lame le parole

unirmi il sangue al sangue di altri uguale.

Non scrivere, non sperare, non dire.

C’è una gioia nella mia tristezza

e un’ombra disarmante nell’amore

mi cresce dentro il nudo dei tramonti.

Ho nostalgia del ferire inquieto

mi mancano le vite sconosciute.

Io – non riesco ad appartenere

eppure ogni gesto m’appartiene.

Esistono le cose tutt’attorno

fatti più trasparenti le vediamo –

mentendo la propria solitudine

si riconosce meglio dove amare.

Addomesticare poi significa

creare dei legami. Ogni giorno

un po’ più vicina, tenermi stretta

l’erba ruvida di spago, scorrere

i grani sporgenti, i nodi. La volpe

si può vedere a volte nella sera

sgusciare in una fiamma dai cancelli.

.

L’AIRONE CINERINO

(vita segreta dei giardini)

Hyde Park, fine d’ottobre –

la pioggia circonda le persone

un margine curvo, propagato

dal bagliore dei cigni sulla Serpentina.

Le folaghe e le oche si spingono

su molliche di pane galleggianti.

Un corvo intruglia la carcassa sfatta

di un piccione, il ricamo scarlatto

aggrovigliato al becco. Se ne stacca

distratto al mio passaggio.

Un cestino di ferri, lana, spilli –

le matasse disgiunte all’apertura.

Sotto il ponte iniziano i giardini.

La vegetazione lacustre scava

nell’argine recinti naturali

d’alberi, terriccio, cespugli, giunchi.

Lo scoiattolo percorre i tronchi,

scorteccia frenetico al midollo,

la gazza si affaccia dalla ringhiera.

Sul fondo l’airone grigio osserva –

il salice cascante lo nasconde.

Le pupille laterali, inespressive

come insetti dentro biglie d’ambra,

gli arti lunghi, cauti sopra l’erba

la giuntura flessibile del collo.

Il rostro impercettibile si affila –

un bisturi dell’aria sulle rane.

Dall’entrata la notte procede

oltre il flauto di bronzo del bambino.

“Non è lui – mi ripeto – non può essere”.

Dove il ghigno d’elfo, la tristezza?

L’ombra, gli sterpi di taglio nel corpo?

Sul cerchio dei lampioni, la foschia

viola come un tessuto muscolare.

L’odore d’acqua penetra i vestiti

dalle foglie stampate nelle suole.

(Hyde Park/Kensington Gardens, 28 ottobre 2007)

Francesca Matteoni, da Appunti dal parco, Nizartd 2008

_______________________________________________________________

.

Mi accorgo che, recentemente, mi capita più spesso di apprezzare poesie scritte da donne piuttosto che da uomini. Niente di ideologico in questo, anzi niente di deliberato. Dico “mi accorgo che” proprio perché questo fatto, di carattere statistico/personale, mi colpisce, e mi porta a domandarmi se si tratti di un caso, o se qualche ragione di fondo ci sia, magari persino più stabile di una semplice momentanea maggiore rispondenza o affinità.

Ho un po’ frequentato questa primavera due diversi cicli di presentazioni di volumi di poesie, presso due diverse librerie di Bologna, Feltrinelli e Mel Books. L’occasione di questo post mi è stata fornita proprio da due di questi incontri, uno in cui intervenivano le due poetesse di cui avete appena letto i testi, l’altro in cui si presentava l’Annuario della Poesia 2011, da parte dei suoi due curatori, Paolo Febbraro e Matteo Marchesini.

È stato in questo secondo incontro che si è sollevato il tema della cosiddetta “poesia civile”. Febbraro e Marchesini affrontano la questione ponendo una semplice domanda: come si riconosce la poesia civile? La risposta sarà: be’, la si riconosce per il fatto che tratta temi civili. E dunque il problema è quali siano i temi civili, e come si decida se un tema sia civile o meno. Già: come si decide? La domanda sembra banale perché di solito lo abbiamo già deciso, e sappiamo tutti quali temi siano civili e quali no. Nei dibattiti il “civile” viene contrapposto tipicamente al personale e al “lirico”, un po’ come il pubblico (o il politico) al privato; e lo scrivere poesia civile starebbe allo scrivere poesia su temi personali come il fare attività politica o volontariato sociale starebbe al farsi i cazzi propri, magari pure sentitamente e sinceramente.

Ma la natura della poesia è differente da quella del fare attività politica o volontariato sociale. Pensare che la poesia possa migliorare il mondo secondo strategie analoghe a quelle dell’impegno vuol dire averla già ridotta a elemento funzionale all’interno di un dialogo (quello del “civile” e del personale), e che ha di conseguenza tanto più valore quanto più conta all’interno di quel dialogo. E siccome quel dialogo trova definizione precisa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, lo stesso valore della poesia si troverebbe definito con la massima precisione all’interno di quel dialogo gestito dai media. La stessa definizione di che cosa sia “civile” si trova costruita in quel dialogo.

Questo discorso ascoltato (e qui riportato a memoria, con anche una certa probabile dose di interpretazione mia) mi ha chiarito di colpo le ragioni della mia diffidenza nei confronti dell’enfasi sulla poesia civile: il punto è che questa enfasi trova senso soltanto all’interno di una concezione già finalizzata della poesia e, tanto peggio, già finalizzata all’interno di una concezione del “civile” costruita e valorizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il consenso generale, e in fin dei conti, una certa banalità. Non che si debbano rifiutare i poeti civili, per questo. Pasolini e Fortini sono tra i poeti che ho letto e riletto con maggiore passione; e non posso negare che in parte questa passione sia dovuta a un riconoscermi nei loro valori. Tuttavia, potrei elencare molti altri poeti che ho letto con passione simile, e che farebbero fatica a rientrare nell’ambito di quello che chiamiamo “civile”. Anche leggendo questi poeti, indubbiamente, una parte della passione era dovuta a un riconoscermi nei loro valori, e questi, pur non essendo “civili”, ben difficilmente avrebbero potuto essere definiti “in-civili” o “a-civili”.

Aggiungo un’altra osservazione: sui temi civili si discute, e la discussione fa parte del loro senso e del loro valore. La poesia, in quanto tale, non è fatta per essere discussa, e non ha maggior valore come poesia se apre un maggiore dibattito. Alla critica spetta piuttosto questo ruolo; e solo in un contesto culturale in cui la critica ha più valore dei testi di cui parla, si può pensare che la poesia (o persino il romanzo) abbia più valore se contribuisce al dibattito.

Io credo piuttosto che la poesia agisca a monte dei dibattiti, contribuendo al formarsi di un senso profondo e comune, una sorta di stimmung, cioè di accordatura collettiva, che costituisce la base stessa su cui i dibattiti possono poi crescere. Una poesia mi piace o non mi piace, mi ci ritrovo e mi ci posso mettere in sintonia, oppure non mi piace e non trovo sintonia. Se ne discuto i temi, se non sono “d’accordo”, non la sto più trattando come poesia, ma come un semplice discorso, una proposta nel dibattito; il che naturalmente non è vietato, perché un testo poetico contiene magari anche quello; però se riduco la poesia a quello sto trattando lo specifico poetico come una semplice confezione, una luccicante cartina per trasmettere meglio il cioccolatino della verità contenuto al suo interno. E la poesia non è questo.

La poesia è piuttosto un tramite nei confronti di istanze profonde, quelle che fanno fatica o proprio non possono essere veicolate dal discorso normale, per quanto raffinato e acuto questo possa essere. La poesia ha a che fare con l’inconscio, gli dei, il mito, la natura, il desiderio, il dolore (cose grandi ma anche cose piccolissime), e tutto quello che ci prende come un groppo e le parole non bastano, e ha bisogno di trovare un altro modo per uscire. In questo senso non è in sé né personale né civile, eppure, quando funziona, quando ci colpisce, ci colpisce tanto nel personale quanto nel civile.

Forse è per questo, quindi, che mi trovo a leggere più volentieri poesie scritte da donne, e mi trovo a leggere più volentieri proprio quella scrittura femminile che viene tipicamente accusata di essere troppo lontana dal sociale, troppo poco “civile”. Rileggete i testi che ho allegato: a dispetto della superficie, a dispetto dell’”io” dichiarato nella lettera del testo, non sono poesie dove si parla di sé. Le trovo riuscite perché (in diversa maniera nelle due autrici) non mi danno l’impressione di parlare di loro stesse, delle autrici, bensì di qualcosa che si trova in loro così come si trova in me, e forse in tutti, o almeno in tanti.

In più, questa sentita consapevolezza condivisa si trova qui associata a esperienze quotidiane nelle quali ugualmente mi posso riconoscere, e di conseguenza un domani magari anche personalmente (senza più l’aiuto di questi testi) rivederle, riconoscerle, come vie d’accesso all’indicibile, a quel fondo inevitabilmente oscuro che condividiamo tutti, e che a tutti noi dà forma.

Tutta la buona poesia, io credo, è implicitamente poesia civile, perché ci fa sentire parte di un sentire comune e condiviso. Il suo ruolo si trova a monte dei dibattiti e di qualsiasi propaganda, anche quella di cui condividiamo i temi. La poesia non è pubblicità del bene; può essere grande poesia anche senza propagandare alcun bene, senza condannare alcun male. Il bene, semmai, lo fa; anche senza dirlo.

P.S. Avevo già in parte scritto queste righe quando Francesca Matteoni, su Nazione Indiana, ha pubblicato alcune poesie di Patrizia Dughero, tra le quali una di quelle scelte anche da me. La coincidenza non è casuale. È che gli incontri pubblici servono. Grazie quindi a coloro che li organizzano, nella fattispecie Guido Monti da un lato e Sergio Rotino dall’altro.

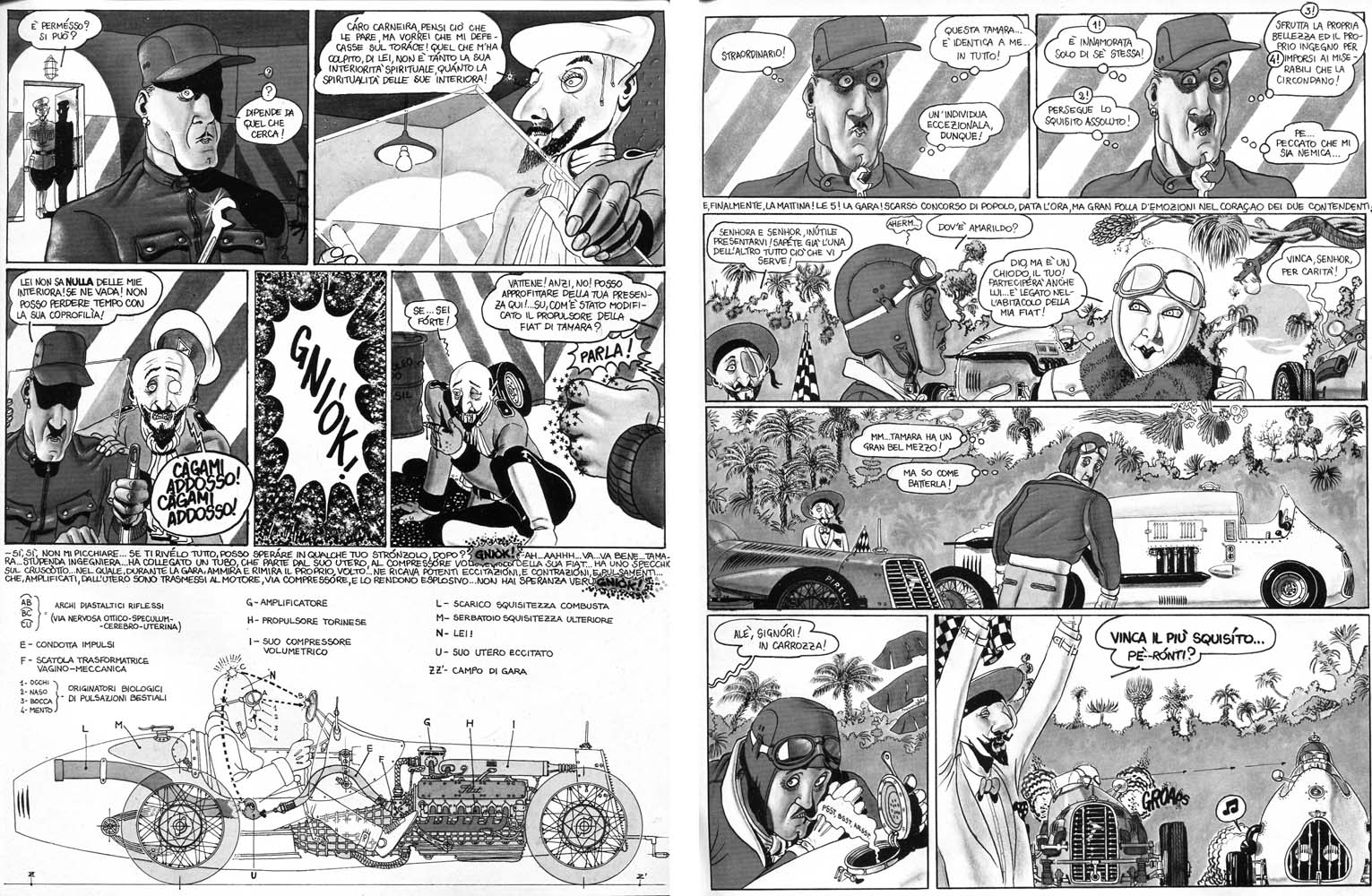

8 Giugno 2011 | Tags: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, narratività, poesia, racconto, semiotica | Category: estetica, filosofia, fotografia, fumetto, musica, poesia, semiotica | Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti.

Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso.

Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa.

Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire.

Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente.

Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo.

Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale.

Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio.

Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti.

Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi.

Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta.

Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi.

In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa.

Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale.

Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso.

Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale).

Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele.

Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock.

Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.

Umberto Piersanti, L'attesa, da I luoghi persi Non sta davvero il carattere “bucolico” al centro della fascinazione che ha per me questa poesia di Umberto Piersanti, al pari di molte sue altre. Certamente anche i temi della natura, del ricordo, della quotidianità e del sesso hanno il loro peso; tuttavia, nella mia percezione, ritenere Piersanti, sulla base di questi temi, un poeta crepuscolare e intimista, e dunque sostanzialmente tradizionale, è davvero un errore. Piuttosto che a Pascoli e a Pasolini, a me viene da accostare questi versi a quelli di Amelia Rosselli che ho commentato qualche settimana fa.

Naturalmente questa affermazione chiede di essere giustificata, perché tutt’altro che evidente. A prima vista, semmai, i due testi appaiono davvero diversissimi, quanto ai temi, alla costruzione complessiva e all’architettura metrica e ritmica. Non si tratta comunque di individuare una dipendenza, un influsso, che magari ci sono e magari no; ma semmai una convergenza, una vicinanza di fondo tra questi due testi così apparentemente divergenti.

Se si leggono ad alta voce tutti e due i testi, ci si accorge meglio dell’intensità dell’ossessione ritmica su cui sono entrambi giocati. Nel caso della Rosselli c’è un’affabulazione dall’apparenza antimetrica (in cui sono cruciali i tagli arbitrari del verso) su cui si innesta un’insistita ripetizione di suoni, di intere parole, di formule sintattiche e di esplicite citazioni. Nel caso di Piersanti c’è un endecasillabo iperrealistico, tagliato in maniera da enfatizzare la coincidenza tra i versi e le singole clausole sintattico-narrative, a cui la quasi totale assenza di segni di interpunzione delega tutta l’articolazione prosodica del discorso. L’ossessione iterativa lessicale della Rosselli corrisponde all’ossessione iterativa ritmico-prosodica di Piersanti, e in tutti e due i casi quello di cui si parla finisce in secondo piano rispetto alla dominanza di un ritmo della parola che rimanda al ritmo con cui i singoli momenti del discorso arrivano a consapevolezza.

È questo ritmo, nella Rosselli come in Piersanti, che ci prende, che ci trascina, che ci affascina. Solo in quanto siamo trascinati in questo meccanismo regolato e omogeneo di emergenze al livello del senso, solo in quanto ci ritroviamo, leggendo, a vivere direttamente questo andamento dell’azione (un’azione ricostruttiva ed evocatrice); solo in quanto, in questo modo, ci sentiamo vivere insieme con il soggetto lirico la sua stessa esperienza, solo allora l’esperienza specifica si trova qualificata, ed emergono le differenze, e il delirio drammatico e sentimentale della Rosselli, e il sospiro bucolico di Piersanti. Tuttavia, a questo punto, il gioco è già fatto; ci siamo già dentro, e tanto la Rosselli come Piersanti potrebbero raccontarci (quasi) qualsiasi cosa.

L’esperienza ritmica, che coinvolge la dimensione del suono quanto quella del senso, è un’esperienza che viene vissuta dal lettore; mentre ciò di cui il testo parla (discorso o racconto che sia) è comunque un resoconto, qualcosa che ci arriva tramite il linguaggio, attraverso la sua mediazione. L’esperienza ritmica non è mediata dal linguaggio; piuttosto, essa è direttamente prodotta dalla lettura della sequenza verbale. Per questo si trova enfatizzata e più facilmente riconoscibile attraverso una lettura ad alta voce; ma il lettore esperto riesce a ricostruirla anche solo interiormente.

Se lo leggiamo in questi termini, il testo di Piersanti perde grandissima parte del tono crepuscolare e bucolico che gli attribuisce chi ne privilegia il senso letterale delle parole e delle frasi che lo compongono. La campagna, la quotidianità, il sesso ci sono, certamente; sono ciò di cui si parla, sono l’occasione del discorso – e sono comunque diretti, non oggetto di parodia, né di recupero post- o neo-qualcosa. Ma quello che rende Piersanti un mio contemporaneo, cioè un poeta che leggo e in cui posso riconoscermi, è l’inevitabile distanza mediata dal principio ossessivo, che scardina il discorso tradizionale, quello tipicamente atteso di fronte a questi temi.

Potremmo dire, esagerando un po’, che l’endecasillabo agisce in questo testo di Piersanti come le parole (citate e più volte ripetute) di Campana agiscono nel testo della Rosselli. È il quadro, il contesto attraverso cui ci appare ancora possibile accedere all’esperienza, specie quella emotivamente profonda, nel momento stesso in cui quell’esperienza si trova inevitabilmente e dolorosamente al di fuori di noi, in verità inattingibile. La possiamo, in letteratura, soltanto evocare, nominare, mentre le nostre parole producono, attraverso i propri ritmi, nuove e differenti esperienze in chi ci legge.

La poesia, e la letteratura in generale, finge sempre di portarci nel luogo di cui parla; mentre in realtà ci sta violentemente trascinando altrove – almeno quando ci riesce, quando funziona.

Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).

I versi di Campana sono quelli che iniziano così:

Non so se tra rocce il tuo pallido

Viso m’apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina o Regina adolescente…

Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.

Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.

Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.

L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.

Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.

La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.

Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.

Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.

A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.

Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.

La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?

Ho concluso un post precedente (19 gennaio: Della poesia, della prosa, della critica e del Web) dicendo che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Non ero arrivato a questa conclusione spinto dall’entusiasmo per le potenzialità del Web rispetto alla poesia, ma da alcune considerazioni piuttosto amare (e condivise con altri) sulla marginalità editoriale della poesia, e sulla sua irrilevanza di fatto rispetto al mercato. Come dire sì “evviva il Web per la poesia”, ma non perché le favorisca una nuova giovinezza, bensì perché le permette di sopravvivere, di tirare avanti, di far sì che l’esiguità dei confini sociali del suo orto non la uccida del tutto.

Quasi nessun editore di poesia oggi fa davvero l’editore. Tolto Einaudi e poco altro, e tolte le stampe o ristampe di autori ritenuti affermati e quindi sicuri, il ruolo di investimento economico (ovvero pagare le spese) tocca di solito all’autore – mentre quello che si autodefinisce editore non fa che organizzare la stampa e la distribuzione, senza rischio economico. Di conseguenza i poeti che non vogliono o non possono pagare non pubblicano – oppure si rifugiano sul Web, nelle varie forme, più spontanee o più organizzate, che il Web permette; tutte comunque a costo vicino allo zero.

Se il costo economico è vicino allo zero, lo stesso non si può dire del costo culturale, che non è enorme, ma è comunque consistente, e rischia di trasformare ulteriormente la poesia e il sentire che le sta attorno.

Credo che alla base del meccanismo di approvazione poetica stia un bisogno di distanza personale: in altre parole, per il campo della poesia vale moltissimo l’antico adagio nemo profeta in patria. Solo quando qualcuno è già stato riconosciuto profeta (poeta) altrove può tornare in patria con qualche speranza di essere apprezzato anche lì (ma voi potrete mai credere davvero che il figlio del falegname dietro l’angolo, che conoscete sin da quando rompeva le scatole calciando il pallone contro la vostra porta, e che avete visto fare le normali cazzate che tutti fanno, potrete mai credere davvero che sia quello che si dice in giro che sia? Ma andiamo!).

I meccanismi del Web e dei social network tendono a ridurre il mondo a paese. Quando non so chi sia qualcuno, faccio una piccola ricerca su google. Spesso trovo con facilità anche l’indirizzo email. Se poi le poesie appaiono su un blog, posso persino commentarle affinché prima di tutto lui (lei) legga il commento. Se poi pubblico anch’io poesie su un blog, mi aspetterò che lui (lei) ricambi la gentilezza: ho apprezzato le tue poesie; mi aspetto quindi che tu apprezzi le mie.

Non è un meccanismo nuovo. Gli ambienti culturali funzionano così da sempre, attraverso commenti e recensioni sui giornali. Ma nel Web il meccanismo assume una dimensione capillare e microscopica, e il successo di un poeta può ben dipendere dalla quantità dei rapporti personali che ha, e dalla quantità di apprezzamenti che è capace di distribuire.

Non che la qualità di quello che scrive non conti. Ma, assodato che il poeta abbia un minimo di sensibilità poetica, sulla base di questo meccanismo sarà ben difficile discriminare tra chi ne ha davvero soltanto un minimo e chi ne ha ben di più. La poesia funziona bene quando può davvero giocare sul proprio alone mitico; e uno dei compiti dell’editoria tradizionale consisterebbe anche nel costruirlo. Se un editore (vero) pubblica il libro di un autore, è perché ha evidentemente deciso che vale. La poesia pubblicata va perciò incontro al mondo già armata di questo riconoscimento – che, naturalmente, sarà tanto maggiore quanto maggiore prestigio avrà l’editore. Poi, il meccanismo delle recensioni e delle varie modalità della critica serve anche a rafforzarne l’aura.

Il problema del Web non è tanto che leggere una poesia su un monitor è meno coinvolgente che leggerla su una pagina (è un po’ vero, ma è anche – credo – questione di abitudine); è semmai che la stessa natura democratica del Web rende difficile la costruzione dell’aura. Se il poeta si autopropone, la sua aura indotta è prossima allo zero, e potrà contare solo sulla propria capacità di pubbliche relazioni; se il poeta viene proposto da qualcun altro, l’aura dipenderà dal prestigio di chi lo propone; ma l’universo della poesia è conservatore, e tipicamente questo prestigio sarà stato costruito attraverso i media tradizionali, e non sul Web. In ogni caso, il Web ha una storia troppo breve perché il prestigio di un editore di poesia (qui editore in senso lato, evidentemente) possa essere grande.

Non sono certo di quello che dico, e mi piacerebbe sentire altre opinioni in proposito. Mi baso anche sulla mia stessa esperienza di lettore di poesia. Posso dire che non mi piace giudicare le poesie che leggo; o che non leggo poesie allo scopo di giudicarle. Leggo piuttosto per vivere un’esperienza coinvolgente. Ma la poesia è un medium difficile, che non sempre rivela la propria qualità a prima vista, e che può talvolta richiedere numerose (e magari faticose) letture per permettermi di accedere a esperienze anche di valore. Tuttavia, io a priori non lo so se quello che sto leggendo vale la pena dello sforzo che mi richiede.

Se ho davanti a me un campo sterminato di auto-proposte, sono costretto a giudicare, e sono costretto a scartare rapidamente tutte quelle che non mi appaiono subito degne di interesse – a costo, inevitabile, di errori madornali. Non è umanamente possibile approfondire tutto. L’aura (comunque acquisita) serve anche a questo: se una poesia ce l’ha, sarò disposto a dedicarle più attenzione, a non fermarmi alla prima difficoltà, alla prima incomprensione. Questo non vuol dire che apprezzerò comunque quello che leggo. Io sono comunque condannato a giudicare. Tuttavia, avrò almeno giudicato dopo aver fatto un certo lavoro interpretativo, dopo aver dato al testo che ho sotto gli occhi svariate chances interpretative.

La parità di diritti, paradossalmente, è nemica della poesia. Il mio sogno di lettore è quella di incontrare sempre testi di grande interesse; di non dover mai distogliere gli occhi (o le orecchie) annoiato. Sul Web questo sogno è diventato ancora più lontano di quanto non fosse con la carta.

Poi, io leggo e giudico un sacco di roba, è inevitabile. E se non facessi così non scoprirei mai niente di nuovo. Ma sono grato all’editoria e alla critica che mi risparmiano una parte del lavoro e mi indirizzano: se tutto fosse davvero uguale, e tutte le proposte avessero lo stesso peso, anche la mia volontà esplorativa sarebbe frustrata dall’enormità del compito. E magari non leggerei nemmeno più.

A questo punto, non posso che ripetere con maggior forza che “sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani”. Il valore di luoghi di riflessione e presentazione come Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, °punto critico, Poesia 2.0, AbsoluteVille, con tutti i loro difetti, è enorme; è l’unica cosa che può salvare la poesia sul Web. Dovrebbero forse occuparsi di più di quello che sul Web già c’è – ma certo non è facile, e le logiche del favore reciproco non sempre lo rendono possibile.

Talvolta, purtroppo e inevitabilmente, questi siti finiscono invece per costituire l’arena di spettacoli abbastanza deprimenti, dove il dibattito culturale degenera in ridicolo litigio. Per esempio, qui è possibile trovare la traccia di una discussione altamente edificante. Magari discussioni del genere ci sono sempre state, tra poeti; ma quando il privato era separato dal pubblico, la voce pubblica del poeta era sostanzialmente quella dei suoi testi. Che cosa resta dell’aura, qui?

Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.

Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:

Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.

Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).

Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.

Radio-lied. Il racconto trasmutato

.

.

Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004).

Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone.

La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”.

[1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo.

Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica.

Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia:

Compagnia

| 1 |

Verso l’ora di cena, |

| 2 |

mentre tutti si davano da fare |

| 3 |

in soggiorno, in cucina, |

| 4 |

invece di dare una mano |

| 5 |

sono uscito sul terrazzino, |

| 6 |

all’aria fresca, |

| 7 |

con tutta la vista intorno. |

|

. |

| 8 |

Là dietro li sentivo ancora bene |

| 9 |

chiamarsi, ridere; |

| 10 |

di colpo, però, mi mancavano. |

| 11 |

Erano più lontani dei palazzi |

| 12 |

dall’altra parte del campo |

| 13 |

– sei, sette in fila – |

| 14 |

con tutte le luci accese. |

|

. |

| 15 |

Eppure proprio ora |

| 16 |

che non li avevo più di fronte |

| 17 |

mi venivano incontro. Nei segnali |

| 18 |

lungo la ferrovia, nell’erba gialla, |

| 19 |

nel muro cieco, li riconoscevo. |

|

. |

| 20 |

Sentivo, ora, che loro – alle mie spalle – |

| 21 |

erano fatti della pasta del mondo, |

| 22 |

solida, chiara. E io, di niente. |

|

. |

| 23 |

Niente: la slogatura |

| 24 |

tra una stanza affollata e l’orizzonte. |

.

.

1. La poesia di Umberto Fiori

.

Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3.

Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale.

Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi.

Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo…..

L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura.

Subconciencia

Has hablado, has hablado y me he dormido,

Pero duermo y no duermo, porque siento

Que estoy bajo el supremo pensamiento:

Vivo, viviré siempre y he vivido.

Has hablado, has hablado y he caído

En un marasmo… cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:

Estoy ciega. No tengo sentimiento.

Como el espacio soy, como el vacío,

Es una sombra todo el cuerpo mío

Y puedo como el humo levantarme:

Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…

Sujétame a la tierra con tus manos,

Que si el viento te mueve ha de llevarme.

.

Subconscio

Parli, parli, e mi sono addormentata

ma se dormo non dormo, subisco

l’influsso di un pensiero supremo:

vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.

Parli, parli, e sono caduta

nel marasma in cui cede anche il respiro.

Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.

Sono cieca. Non provo sentimento.

Sono come lo spazio, come il vuoto,

è solo un’ombra tutto il corpo mio

e posso sollevarmi come fumo.

Ascolto soffi eterei, sovrumani.

Con le tue mani legami alla terra

perché il vento non mi porti via.

.

Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.

La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.

E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.

Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!

Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.

E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.

La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!

L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.

Ho concluso il post precedente sulla poesia con un interrogativo, domandandomi come si concili un’affermazione come quella del Faust di Goethe (“In principio era l’atto”) con il dominio della lirica nel mondo della poesia, che negli anni del Faust era già un fatto, e in seguito lo sarebbe stato ancora di più. In altre parole, come si concilia un’istanza anti-soggettiva come quella espressa dalle parole di Faust (a cui farà seguito Nietzsche e l’invenzione freudiana dell’inconscio, e le prospettive a-soggettive delle scienze sociali) con l’istanza profondamente soggettiva che sta alla base della lirica?

Naturalmente non c’è bisogno che si concilino, perché in ogni epoca non esiste un solo spirito del tempo, ma ben più di uno – per cui istanze profondamente soggettive e istanze profondamente anti-soggettive possono condividere la stessa epoca e gli stessi luoghi. Però credo che la questione possa essere affrontata in maniera meno banale di questa, e che il rapporto tra l’anti-soggettività e l’iper-soggettività moderne sia più stretto di una semplice coabitazione.

Di lirica ho già parlato in questo blog in più occasioni. Ma mi ha risensibilizzato particolarmente al problema la lettura di due testi interessanti di Guido Mazzoni. Il primo l’ho trovato in rete, nel blog di Punto Critico, ed è un’intervista di Italo Testa al medesimo Mazzoni. Il secondo, letto in seguito all’incontro più o meno fortuito con quell’intervista, è il libro di Mazzoni che ha per titolo Sulla poesia moderna (ed. Il Mulino, 2005).

Riassumerò le tesi di Mazzoni (che trovo di grande interesse) con due citazioni. La prima, tratta dall’intervista su Punto Critico, è questa:

Ora: non tutta la poesia moderna coincide con la lirica, ma è indubitabile che la lirica sia il centro della poesia moderna. Allo stesso modo, è indubitabile che la perdita di mandato sociale dello scrittore, che segna la storia della scrittura in versi da un secolo e mezzo almeno, valga a maggior ragione per il sottogenere lirico, perché quest’ultimo esprime in forma pura quell’individualismo, quell’egocentrismo, quell’«inesplicato bisogno di individualità», come dice Mallarmé, che è il fondo etico della forma di vita emersa negli ultimi secoli. In particolare, la lirica esprime bene la variante del soggettivismo che Charles Taylor chiama «espressivismo», cioè l’ideale etico per cui il senso della vita starebbe nella capacità – in qualche modo nell’obbligo – di essere all’altezza della propria originalità, di esprimere la propria differenza soggettiva. A partire dall’epoca romantica, l’espressivismo diventa un ethos sempre più condiviso dagli intellettuali; a partire dagli anni Sessanta, si diffonde fra le masse in Occidente. La poesia moderna è l’arte d’élite che più direttamente si lega a un simile bisogno, e la lirica è il centro del sistema.

La seconda invece proviene dal volume, a pag. 212:

L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.

C’è molto più di questo sia nell’intervista che nel volume (davvero molto interessante) di Mazzoni; ma credo che queste due citazioni bastino per spiegare la posizione di Mazzoni sul rapporto tra dominio della lirica e affermazione del soggettivismo (anzi, dell’espressivismo). Mi sono ritrovato interamente nelle posizioni di Mazzoni (e ne consiglio caldamente la lettura), ma voglio aggiungere alcune altre considerazioni a queste, anche come risposta al problema da cui siamo partiti.

Una delle cose su cui Mazzoni insiste nel suo libro è il fatto che, benché l’istanza espressivista sia già chiara nelle teorizzazioni dei primi romantici, e anche in Leopardi, la poesia ha continuato per molto tempo a muoversi all’interno delle maglie della tradizione. La rottura delle regole metriche, che sancisce definitivamente il dominio del soggetto, avviene solo a fine Ottocento, e comunque in maniera progressiva e bisognosa di continui appoggi nella tradizione stessa: il verso libero di Dino Campana proviene da quello di Walt Whitman, e quello di Whitman a sua volta dalla Bibbia…

Se pure il dominio del soggettivismo (e di conseguenza della lirica) è chiaro nella teoria da molto tempo, come mai i medesimi poeti che lo dichiarano non riescono, se non nel giro di parecchi decenni, a realizzarlo appieno? La risposta facile è che, per un poeta romantico, già il suo livello di violazione della regola è sentito come sufficiente per esprimere la propria soggettività; e che solo quando quella sua violazione diventa, col passare del tempo, a sua volta regola, si sente il bisogno di fare un passo più in là. Questa risposta facile è vera, ma è insufficiente, perché postula che lo sviluppo del soggettivismo stia in una continua violazione della regola al momento data – e che di conseguenza la poesia (come qualsiasi altra arte) non possieda un nucleo storicamente più duro, dandosi solo rispetto alle aspettative del momento.

Io ritengo piuttosto che la poesia possa essere riconosciuta come tale solo quando chi la legge ne riconosce un qualche tipo di valore universale. La natura di questo valore si modifica col tempo; mentre il fatto che ci debba essere è sentito come costante. Il poeta romantico, se vuole sperare che il suo lavoro possa essere riconosciuto come poesia deve necessariamente adeguarlo alle aspettative del suo pubblico, rispetto a quello che il suo pubblico ritiene “valori universali”. Le sue innovazioni sono accettate nella misura in cui sono riconosciute come qualcosa che esprime meglio di prima quegli stessi valori universali. Per questo, si potrà arrivare anche alla distruzione della metrica tradizionale, quando quella metrica inizierà a essere sentita come un vincolo astratto, un ostacolo all’espressione dei valori universali anziché un indispensabile strumento.

È parte cruciale di questa dimensione di universalità percepita anche la natura rituale della testualità poetica, una natura che tradizionalmente è passata in larga misura attraverso le regole del metro, e il conseguente irrigidimento dei ritmi prosodici che ne deriva. Il poeta espressivista ha potuto a un certo punto lavorare contro il metro, ma lo ha potuto fare solo recuperando qualche altro tipo di ritualità (come il versetto biblico per Whitman). Universalità attribuibile e ritualità sono i due scogli con cui si è dovuto variamente misurare l’espressivismo: coloro, tra chi scrive poesia, che non hanno capito che questo è comunque un passaggio obbligato, vanno a riempire la grandissima schiera dei poeti della domenica. Sono le vittime della poetica dell’epressivismo, quelli che hanno creduto davvero che la poesia non sia altro che “esprimere se stessi”.

Ecco però che, a difesa di queste vittime, entra in gioco la preminenza faustiana del fare, o l’inconscio freudiano, o le strutture sociali studiate dall’antropologia. Se infatti proprio nel cuore del soggetto, nel suo fondo più profondo (e “più profondo che non pensi il giorno”, per dirla con lo Zarathustra di Nietzsche), sta un’istanza non soggettiva, naturale o culturale che sia, cioè l’inconscio, le strutture sociali, il DNA, l’azione, allora paradossalmente è proprio esprimendo se stesso che il soggetto può costruire una nuova universalità. Non è più l’universalità delle regole date dalla tradizione, ma quella “spontanea” del buon selvaggio nascosto dentro ciascuno di noi.

Se vediamo le cose in questo modo, abbiamo ancora più ragioni di quanto non ne abbia Mazzoni per riconoscere come lirica anche quello che cerca di spacciarsi oggi come suo superamento o negazione. Se al cuore del soggetto che si esprime liricamente sta un buco di soggettività (alla Nietzsche), allora la sua espressione non sarà né più né meno lirica di quella di chi cerca di “ridurre” quel soggetto (per usare le parole di Alfredo Giuliani nella prefazione ai Novissimi) o di abolirlo attraverso pratiche varie di scrittura automatica o semi-automatica (come il googlism). Non c’è in verità nessun cambio di paradigma in queste pratiche di scrittura, e Mazzoni ha del tutto ragione a denunciarne la soggettiva ricerca di una modalità di espressione diversa, e quindi comunque personale.

Resta il fatto che qualsiasi pratica di scrittura poetica deve confrontarsi con i requisiti di universalità percepita e ritualità. L’esistenza di una non-soggettività (culturale o naturale) nel cuore stesso del soggetto va incontro alla prima. Ma la seconda rimane comunque un banco di prova per la qualità poetica del testo. Si tratta di un banco di prova scivoloso e variabile, perché i riti variano con la collettività stessa. Però, se in principio era l’atto, e questa natura originaria dell’atto deve essere trasmessa dalla poesia, la poesia sarà riconosciuta come tale solo se agisce su di me, e lo fa facendomi sentire parte di un agire condiviso, collettivo. La lirica è la forma (molteplice) che questo agire ha preso negli ultimi secoli.

Egli sta scritto: “Nel principio era la parola.” (“Im Anfang war das Wort!”) Ecco io sono già impacciato! E chi m’ajuterà ad uscirne? No, io non posso stimare sì alto la parola, e se lo spirito degna illuminarmi mi bisogna tradurre diversamente. Sta scritto: “Nel principio era la mente (der Sinn).” Bada bene al primo verso ve’, che la tua penna non precipiti! può egli la mente tutto produrre e informare? Forse starà meglio così: “Nel principio era la possanza (die Kraft).” Ed ecco pur nell’atto ch’io scrivo questo, io mi sento da non so che avvertire che non devo contentarmene. Or sì il cielo mi aiuta da vero! Io prendo per una volta consiglio, e animosamente scrivo: “Nel principio era l’atto (die Tat).” (Johann Wolfgang von Goethe, Faust, traduzione di Giovita Scalvini, 1835 – da LiberLiber)

Mi sono sempre domandato se Goethe si rendesse conto dell’importanza della sua proposta filosofica, oppure se volesse soltanto mettere in scena un delirio interpretativo da parte di Faust, quando già Mefistofele si trova presso di lui sotto forma di un can barbone, e di lì a poco si manifesterà, e il patto sciagurato tra loro verrà sancito. Seguendo questa seconda ipotesi potremmo prendere le parole di Faust come semplice testimonianza dello stato confuso della sua mente, già votata all’eresia e poco dopo al patto col diavolo. Ma poiché Goethe questa cosa l’ha poi scritta davvero, e sta lì – e pure il suo Faust alla fine si salva (a differenza dei suoi predecessori nella tradizione) – possiamo legittimamente prenderla per buona, e guardarla più da vicino.

Certo, non possiamo prendere davvero le proposte di Faust come traduzioni alternative delle parole di S.Giovanni. Il logos può essere inteso certamente come la parola (il verbo della vulgata), e anche, di conseguenza, come il pensiero. La seconda proposta di Faust è ancora plausibile dunque: qui Sinn viene tradotto come mente, che è corretto, però ancora prima che mente Sinn significa senso, o significato. Pensare che all’inizio di tutto ci stia il senso, o la mente, è ancora coerente con il platonismo di fondo su cui si basa il pensiero cristiano, e la filosofia occidentale sino a Goethe (e ancora dopo di lui).

Ma la terza proposta di traduzione di Faust è già rischiosa: la possanza, o meglio (diremmo oggi) la forza (die Kraft), postula un materialismo agnostico, e pone all’inizio delle cose un puro principio naturale, in maniera del tutto slegata dalla trascendenza. È come dire che al principio di tutto sta l’energia, il Big Bang, il cieco scontrarsi delle forze. È la metafisica dello scientismo, decisamente alternativa a quella, idealistica, che mette al principio il logos (parola o pensiero che sia). In questa terza concezione, il principio non è solo un principio logico, ma anche un principio temporale, l’alba di tutte le forze.

Faust non è però contento, e vuole andare più in là. In principio, dunque, era l’atto, die Tat, cioè l’azione, il fare (tat è anche il passato di tun, cioè fare, e quindi feci, o facevo). Tutto sommato, mettere al principio di tutto la forza significa sovvertire la gerarchia tradizionale, dichiarando una priorità della natura e delle sue leggi sul pensiero; tuttavia i protagonisti tradizionali della riflessione filosofica occidentale (la natura e la nostra conoscenza) rimangono al loro posto, e muta solo il valore dato all’uno piuttosto che all’altro. Un’ontologia materialista, proprio come una spiritualista, vede il mondo in termini di natura e di pensiero che la conosce; solo che anche il pensiero viene pensato come riducibile alla natura – anziché viceversa, come era prima, quando si metteva al primo posto il pensiero assoluto di Dio.

Ma mettere a fondamento di tutto il fare, l’azione, l’atto, è una mossa assolutamente più radicale. Se l’azione si trova al principio, allora non la possiamo considerare come una conseguenza del pensiero, e la dialettica fondante mondo vs conoscenza (con le sue varie soluzioni – materialiste e spiritualiste) va semplicemente a farsi fottere. Se nel principio c’è l’azione, da essa dipendono sia la conoscenza che la natura – con il corollario che ogni tentativo di spiegarla compiutamente è destinato a fallire. Spiegare l’azione vorrebbe infatti dire ricondurla al pensiero o al mondo, ovvero a un sistema cognitivo o naturale. Ma se l’azione si trova al principio, è semmai essa a spiegare il pensiero e il mondo. L’azione in sé però non spiega: fa, e basta.

A meno che non sia, appunto, azione esplicativa. Tuttavia l’azione esplicativa rimane fondante solo finché è in atto, cioè finché resta azione; mentre il suo risultato, cioè la spiegazione (ovvero il pensiero) non è più azione. Mettere l’azione al primo posto, in altre parole, significa postulare un fondo inspiegato e inspiegabile dell’essere: il fallimento stesso, dunque, del pensiero occidentale – una buona ragione, in fin dei conti, per vendere l’anima al diavolo.

Magari Goethe voleva dire altro, o magari stava solo facendo delirare Faust. Sta di fatto però che, via Schopenhauer e Nietzsche, queste riflessioni arrivano trasversalmente sino al medico positivista Sigmund Freud, il quale, quasi senza rendersene conto – e continuando a pensare di agire nei termini di una metafisica della forza (die Kraft) – mette al centro del soggetto un’entità, l’inconscio, che alla fine dei conti non è riconducibile a nulla. Poiché Freud è ancora un materialista, ritiene di poterla spiegare in termini causali (in termini di forze, appunto).