Tre età C’è un tema e titolo ricorrente nella storia della nostra pittura: “Le tre età della donna”. Ne ha dipinto uno anche Klimt.

La mia versione l’ho trovata qui. Le due donne più anziana e più giovane dialogano tra loro, mentre quella intermedia sta facendo proprio la stessa cosa che sto facendo io, solo su un soggetto diverso. Il suo sguardo è perso, concentrato sul suo soggetto come presumibilmente il mio lo era sul mio.

C’è una morale in questo? L’immagine suggerisce un’identità tra il fotografo e (parte del) suo soggetto? Be’ sì, forse un po’. È importante? Credo di no.

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sul fumetto che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Maestri del fumetto

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

Per imparare a capire le sottigliezze di chi i fumetti li sa fare.

Per leggerli meglio, ma anche per farli meglio.

Il fumetto ha ormai raggiunto la sua piena maturità artistica. Molte graphic novel e anche diverse serie da edicola esibiscono livelli di alta complessità strutturale. Come con un romanzo, un film, un dipinto o un brano musicale di valore, la fruizione ingenua e appassionata è certamente del tutto lecita, ma spesso non è sufficiente a farci godere appieno di un’opera, perché non arriva a coglierne i livelli di senso più sottili.

Il corso di Daniele Barbieri vuole attraversare e insegnare ad attraversare autonomamente questi territori complessi e ricchi di significato e di stimoli. L’analisi di dieci testi esemplari del fumetto mondiale servirà da un lato a creare un piccolo quadro di storia del fumetto e dall’altro come occasione per approfondire le problematiche dello stile grafico e di quello narrativo. Dalle scelte di soggetto e sceneggiatura a quelle di impaginazione, inquadratura e montaggio, si imparerà a capire come si sviluppa il discorso del fumetto, per diventare lettori più attenti e, nel caso, autori più consapevoli.

Sono previsti al momento due moduli consecutivi di 5 incontri ciascuno. Ogni incontro si concentrerà su un’opera specifica, sulle sue peculiarità ma anche sul suo modo specifico di utilizzare principi generali del raccontare a fumetti.

Temi del primo modulo (14 dic.-8 feb.): 1. Hugo Pratt “Una ballata del mare salato”; 2. Frank Miller “The Dark Knight Returns”; 3. Muñoz-Sampayo “Nel Bar-Quelli che”; 4. Winsor McCay “Little Nemo”; 5. Andrea Pazienza “Cucù al salamone” e “Zanardi – Giallo scolastico”.

Temi del secondo modulo (15 feb.-22 mar.): 1. Alan Moore Frank Gibbons “Watchmen”; 2. Lorenzo Mattotti “Fuochi”; 3. Moebius “Arzack” e (con Jodorowsky) “L’Incal”; 4. Alex Raymond “Flash Gordon”; 5. Sergio Toppi “Sharaz-de” e le storie per Linus.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 18 alle 20, a partire dal 14 dicembre. Per informazioni sui costi e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato.

Se tuttavia ci sono posti disponibili, è possibile iscriversi anche a partire dalle lezioni successive.

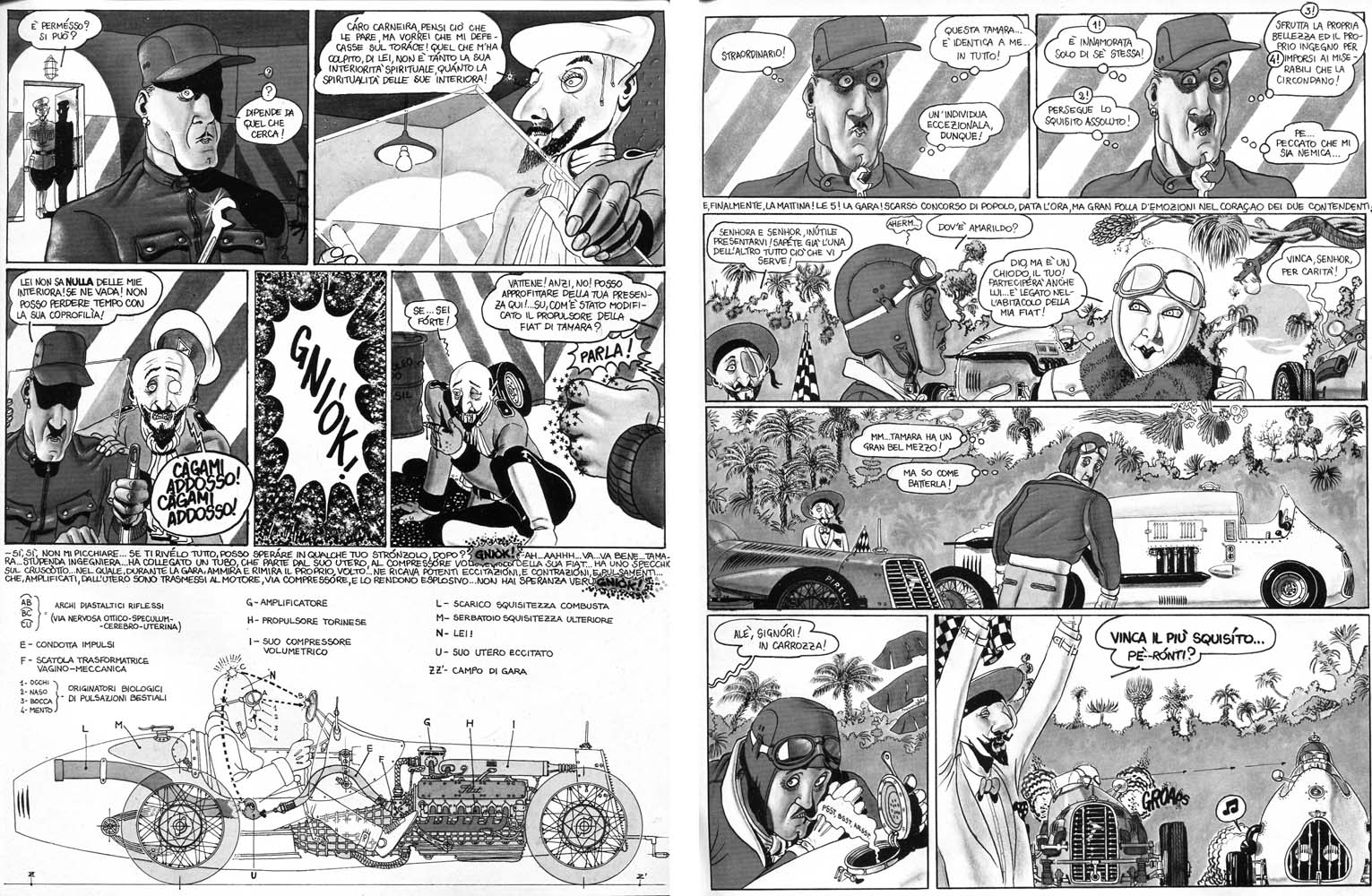

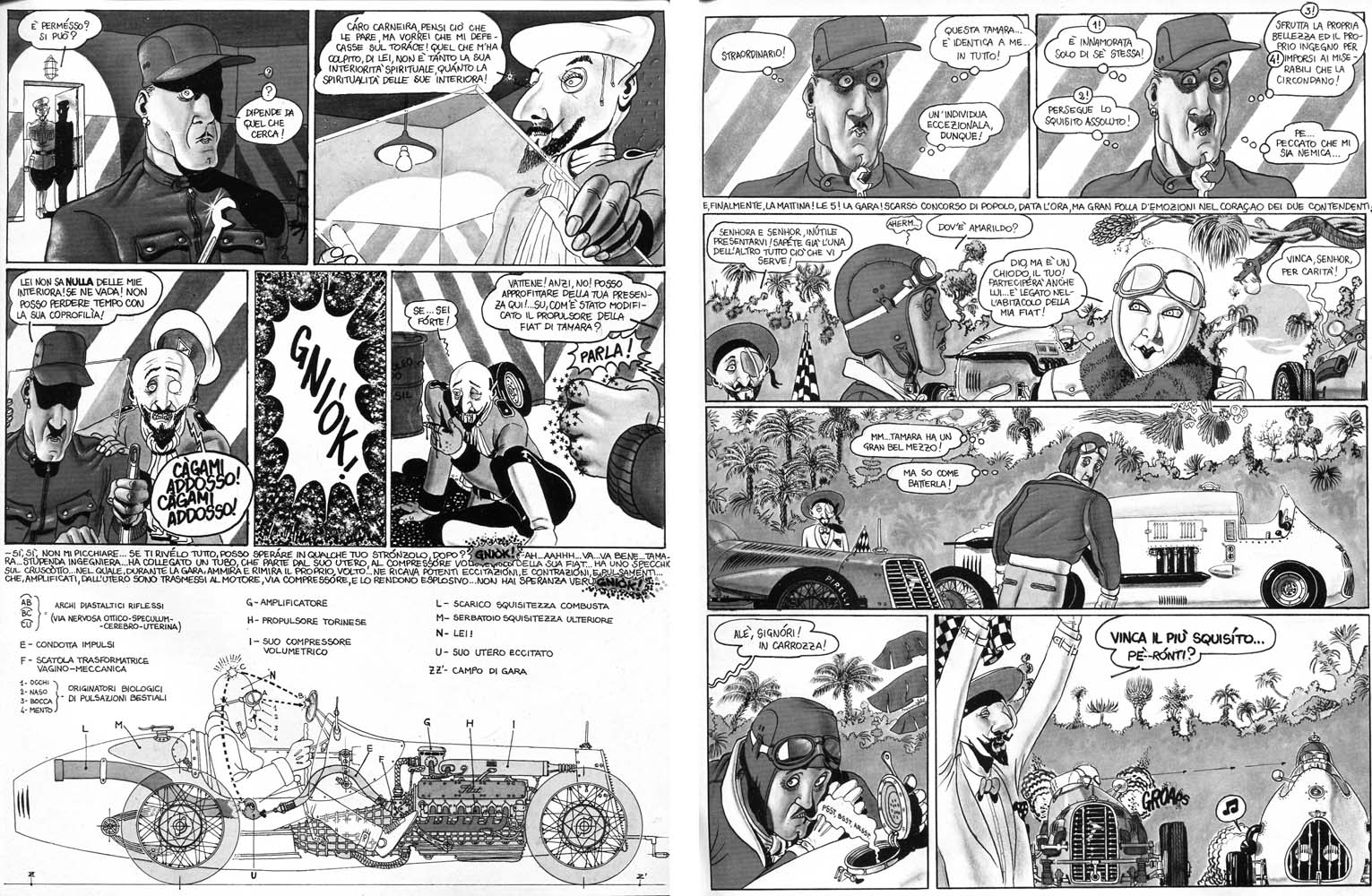

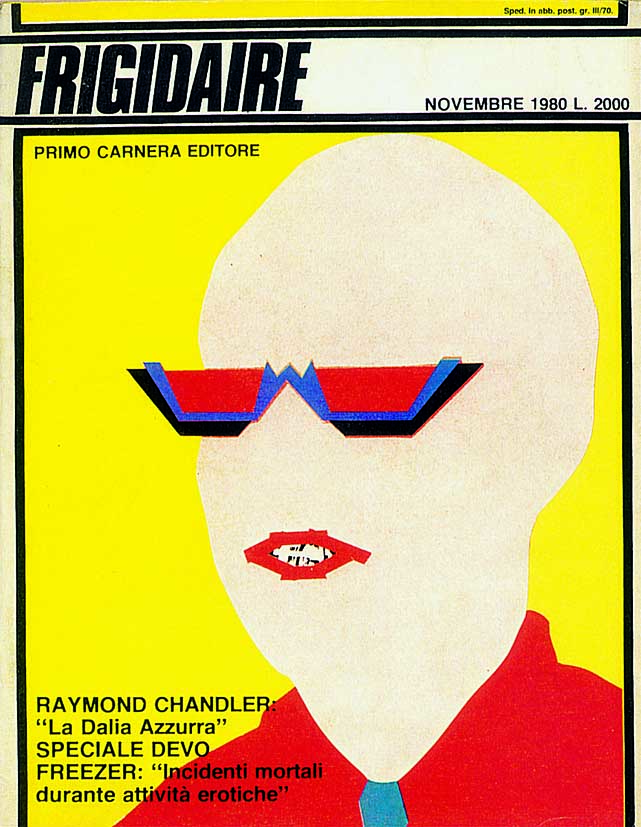

Filippo Scozzari, “Primo Carnera e la gara di squisitezza”, da Frigidaire n.1 Il terzo autore che appare nelle pagine del primo numero di Frigidaire, dopo Tamburini e Pazienza, è Filippo Scozzari. Scozzari è un po’ più anziano degli altri, e ha già avuto un ruolo, qualche anno prima, nello scatenare e e nel dare una prima direzione al genio ancora incerto di Pazienza, oltre che nell’organizzare e dirigere Cannibale. In questa specie di gioco delle parti che stiamo cercando di analizzare, attorno a un’avanguardia che non era proprio un’avanguardia, di cui Tamburini era in qualche modo l’ideologo e Paz il cane sciolto movimentista, Scozzari riveste un ruolo a sua volta cruciale.

Ci sono ben tre fumetti dovuti alla sua mano e alla sua penna, in queste pagine: una storia autoconclusiva (“Primo Carnera e la gara di squisitezza”), una meno significativa doppia pagina a colori intitolata “Secret agent man”, e il primo episodio di una versione a fumetti di The Blue Dahlia, di Raymond Chandler. Il protagonista della prima non è l’omonimo pugile, ma un’esteta di un’epoca che potrebbe essere la proiezione futurista e futuribile degli anni Venti, in cui appaiono in veste di personaggi Fritz Lang, Gabriele D’Annunzio e Tamara de Lempicka, tutti persi dietro al mito di una spasmodica squisitezza.

Scozzari sembra essere acutamente consapevole del rapporto tra Frigidaire e il futurismo, e sembra persino confermarlo, mettendo in scena personaggi che appartengono a quell’epoca e a quel contesto – ma al tempo stesso lo nega con violenza, annegando il tutto in un sarcasmo mortale. I bolidi (più belli, certamente, della Vittoria di Samotracia) di Carnera e della rivale vanno (come carburante) a citazioni squisite o a squisitezza orgasmica uterina, parodie estreme di un estetismo ipernarcisista intorno a cui sembra girare tutto, nel mondo raccontato.

Scozzari prende una trama collaudata (l’eroe viene sconfitto dalla rivale, ma poi sul finale scopre e rivela a tutti come sono andate davvero le cose, ed è evidentemente lui il vincitore effettivo) ma la riempie di valori paradossali. Quello che ne emerge è forse una qualche nostalgia per l’epoca di cui si racconta, ma soprattutto il sarcasmo devastante del modo in cui se ne parla. Se Tamburini incarnava lo spirito dell’avanguardia, e Pazienza quello dell’inafferrabile movimentista, spontaneo e improvvisatore, qui Scozzari arriva a incarnare l’altro corno del trovarsi dopo, cioè l’altro corno della post-avanguardia: il cinismo scettico, il sarcasmo amaro, senza redenzione e senza limiti. Forse Tamburini può ancora credere che la sua avanguardia potrà fare la rivoluzione (in verità pure lui è sufficientemente consapevole dei limiti della propria azione); forse Pazienza vive felicemente la propria felicità creativa e inventiva e il suo cavalcare con disinvoltura il flusso (ma poi finirà, qualche anno dopo, per scrivere Pompeo, e poi…); ma Scozzari è post-avanguardia per il suo nichilismo e la sua metafisica tristezza. È come se fosse colui che sa benissimo come andrà a finire, e che le avanguardie, in fin dei conti, non hanno combinato gran che nel mondo, e che il sarcasmo o la risata sono ciò che ci resta, in fin dei conti, specie se a denti stretti.

Nonostante questo, Scozzari non molla. Racconta che non ci crede, però continua non solo a stare al gioco, ma a proporlo e a gestirlo. La sua malinconia esistenziale si rispecchia in quella dei personaggi di Chandler. Lui è quello che lo sa che l’unica avanguardia possibile ormai è quella che non crede più nelle avanguardie. Frigidaire nasce in una contraddizione, che è anche la sua ricchezza, perché condivide e rispecchia la contraddizione in cui vivono i suoi lettori. Scozzari agisce da subito, da ancora prima che Frigidaire nascesse, nel centro organico di quella contraddizione, ben consapevole che ogni avanguardia, in qualche modo, puzza di estetismo, ma che dentro quella puzza, comunque, si sta vivendo, e ben al di là dell’estetismo stesso.

Dettagli (23) Questo è un Dettaglio da guardare (anche) da vicino. Questi coppi che si ripetono, nell’inesorabile ritmicità verticale e poi orizzontale, fila dopo fila, in realtà sono tutti uno diverso dall’altro.

Come le onde del mare, che definiscono un ritmo, ma non ce n’è mai una uguale all’altra. O come i versi di una poesia, liberi o isosillabici, tutti diversi ma tutti anche sufficientemente simili da creare ripetizione, certezza, familiarità.

E poi ci sono i due muri, quello color cotto in basso e quello biancastro in alto. Sono i limiti esterni della forma che si ripete (fosse per lei, come le onde, la forma ritmica proseguirebbe all’infinito). E c’è anche l’inversione della forma proprio in basso. Certo, sono i coppi di sotto, quelli che devono raccogliere l’acqua, ma qui è una piccola variazione ritmica proprio sul finire, come un modo per dirci che è andata così, ma poteva anche andare cosà.

Anche qui, come nel Dettaglio della scorsa settimana, c’è qualcosa di irreale e bidimensionale. Ma al tempo stesso c’è anche qualcosa di turbinoso, in questo accalcarsi di rotondità che sembrano quasi interpenetrarsi. Sappiamo che non lo fanno – sono coppi – ma ci provano lo stesso.

Il muro stratificato Questa foto è stata presa qui. Quello che ci mostra mi ricorda le opere di Mimmo Rotella, solo che la stratificazione che viene messa in mostra non riguarda gli anni, ma i secoli. I Veneziani e i Turchi sono passati qua, ma ovviamente la maggior parte della popolazione che abitava in queste case era greca. Poi c’è l’intonaco e il colore più recenti, con anche i resti di una qualche operazione con ambizioni artistiche.

A saper guardare i segni che si accumulano su questo muro, si può leggere la storia d’Europa. Diversi tipi di archi o architravi, di pietre o mattoni, di modanature, di intonaci, di materiali e di colori. E poi, a essere anche ciechi alla storia, c’è questo effetto da dipinto informale, questo grido del blu contro le ocre chiare e rosse.

Ma che pure il selciato fosse azzurro, questo non lo ricordavo. L’occhio registra i colori diversamente, e quello che classifica come grigio rimane grigio, a dispetto dell’evidenza. La foto esalta e a volte esagera quello che c’è, ma se non sono io a farlo apposta, non mostra quello che non c’è.

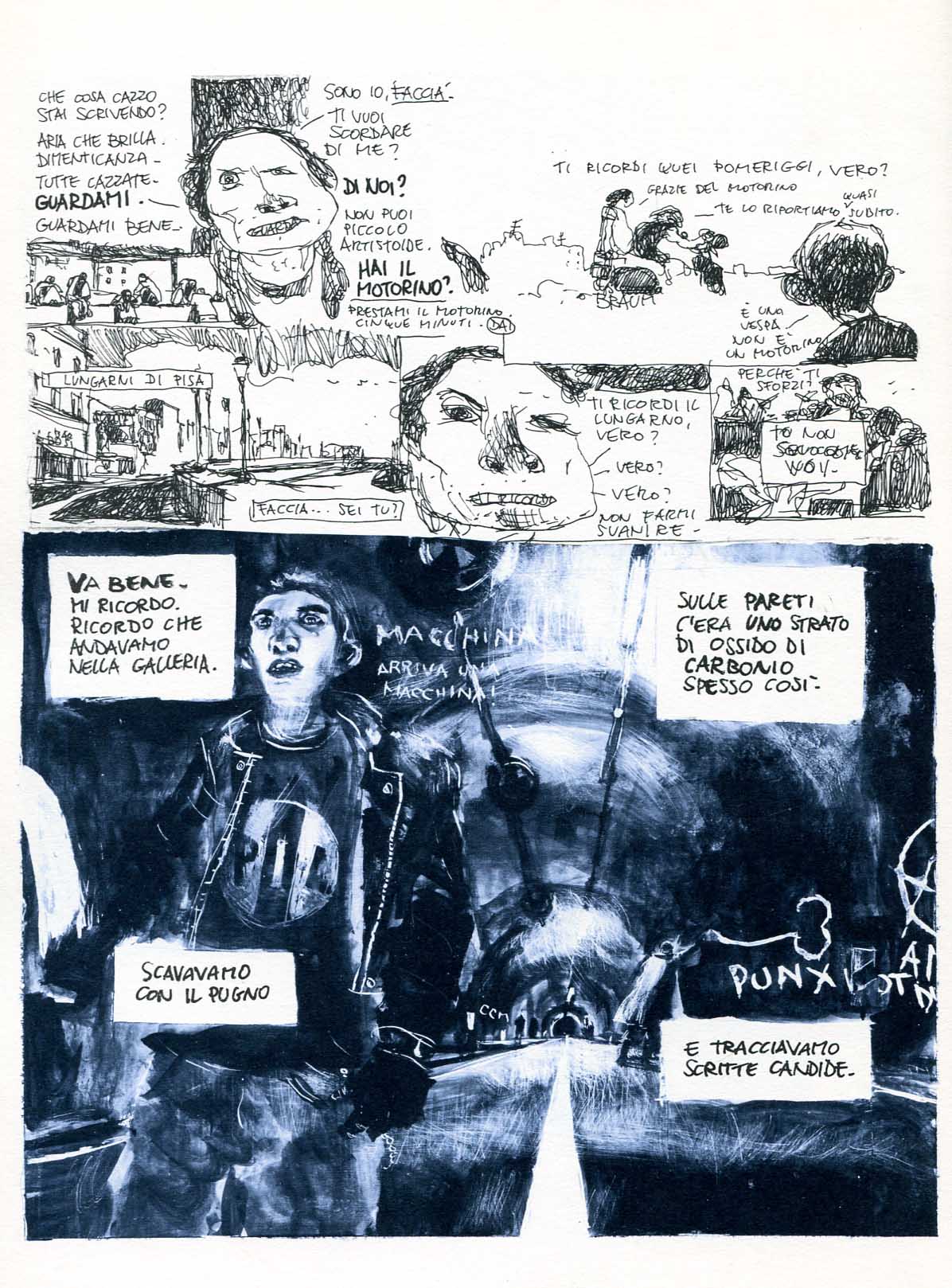

Andrea Pazienza, pagina da Frigidaire, n.1, 1980 Continuando a sfogliare il primo numero di Frigidaire, novembre 1980, dopo la copertina di Tamburini, ci si imbatte in Andrea Pazienza. Di Pazienza si è parlato anche troppo negli ultimi decenni. È uno degli autori più celebrati della storia del fumetto, almeno in Italia. E anche la sua morte, di appena due anni posteriore a quella di Tamburini, ha indubbiamente contribuito a questa fama.

Ma non si potrebbe pensare Frigidaire senza Andrea Pazienza. Oppure forse, sì, lo si potrebbe pensare, ma, pur con tutte le notevoli qualità degli altri autori del gruppo, togliere Paz sarebbe togliere moltissimo; anzi, sarebbe togliere una tessera fondamentale del mosaico.

Però non da subito. Presto arriverà Giorno, e poi la saga di Zanardi; ma in questo primo numero c’è un Pazienza un po’ dimesso. Appena quattro pagine di una storia che non avrà seguito. E poi qualche disegno sparso qua e là, compresa questa pagina di promo che riporto qua sopra.

Stiamo seguendo l’ipotesi che il gruppo di Frigidaire avesse le caratteristiche e lo spirito di un’avanguardia storica organizzata, con un programma e un organo, e anche, attorno, a differenza dei futuristi, un ampio pubblico complice. Tamburini ne rappresenta probabilmente l’anima. È colui che ha la visione più chiara; non teorizza per iscritto, ma lo fa di fatto attraverso la grafica. Vincenzo Sparagna, che dirige il giornale, ne è la mano pratica, l’organizzatore, quello che è capace di tenere insieme le cose.

Pazienza, viceversa, è anche qui l’outsider, l’inafferrabile, quello che segue la propria strada, e va bene, perché è comunque più o meno quella del gruppo, ma lui è sempre un passo più in là, o più a fianco – comunque leggermente da un’altra parte. Se c’è qualcosa che caratterizza tutta la produzione di Pazienza, è che dà la sensazione che non ci sia mai, nemmeno una volta, una scelta ideologica di poetica a monte. La grandezza di Pazienza sta nell’illusione di spontaneità che pervade tutto quello che produce.

Pazienza rappresenta di sicuro il punto di contatto più forte tra l’avanguardia organizzata di Frigidaire e il vasto movimento spontaneo di cui essa è parte. Pazienza ci appare (al rileggerlo oggi come nel leggerlo allora) ugualmente spontaneo, come uno qualsiasi cresciuto nel movimento, con una straordinaria capacità di esprimere quello che sente e che vive.

All’atteggiamento programmatico di Tamburini (che emerge persino dagli eccessi delle storie di RanXerox), non dissimile da quello, in generale, delle avanguardie politiche e artistiche del novecento, Pazienza contrappone uno spontaneismo che rappresenta molto più incisivamente lo spirito del momento – che non è più quello delle avanguardie politiche rivoluzionarie, bensì quello de “il personale è politico”, in cui sì, certo, il sentire diffuso si è formato in un contesto avanguardista, ma oramai l’accento viene posto sul sentire, non più sulla meta da raggiungere.

Questa dialettica tra finalismo avanguardista (ciò che conta è la meta) ed espressivismo post-avanguardista (quello che conta è ciò che sento) è però essa stessa ben evidente nella produzione precedente di Paz, quella pubblicata tra il ’77 e l’80 su Alter Alter. Le vicende incongruenti de Le straordinarie avventure di Pentothal non potrebbero esistere senza riferimento alla decostruzione narrativa della nouvelle vague (humanoïdes compresi) e della Neoavanguardia italiana; ma ne sono al tempo stesso la scanzonata parodia. Pazienza sta dichiarando insieme di essere figlio di quelle avanguardie, e insieme, in quanto figlio e non parte, di essere oltre. Si è nati nel clima delle avanguardie e se ne conoscono e utilizzano al meglio tutti gli strumenti, ma sì è già da un’altra parte.

Mentre disegnava Pentothal, Pazienza stava però già dando stura alle sue prime sturiellet, su Cannibale prima e poi su Il male. Lì, il riferimento era già diverso: invece delle intellettualistiche avanguardie europee, il più vitale e ruspante underground americano. Con Frigidarie, Pazienza sta imboccando una strada nuova, quella tutta sua – che in questo numero non gli è ancora interamente chiara, ma ci vorrà molto poco (quel piccolo capolavoro che è Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, esce già sul numero 3).

Ecco, quindi, tra avanguardia e movimento, tra tensione direzionata consapevole ed espressione appassionata dell’io, tra Tamburini e Pazienza, Frigidaire si presenta già dalle prime pagine. Questa dialettica esprime genialmente quella che in quel momento è nell’aria. Frigidaire è rivista di tendenza perché si trova nella tendenza e le dà voce, le dà immagine.

Dettagli (22) Questo Dettaglio mi piace perché sembra bidimensionale e non lo può essere. Voleva far parte di una serie che potrei intitolare “Bandiere”, perché tutte basate sulla presenza di tre strisce orizzontali.

Qui manca la terza striscia, quella in alto, ma l’effetto bandiera è presente lo stesso.

La fotografia rivela le astrazioni geometriche nascoste nel mondo (potenza dell’inquadratura, e del formato rettangolare), ma conserva anche il mondo, almeno visivamente. Qui, nonostante l’astrazione, rimane anche la voglia di mettere i piedi a bagno, dentro quell’acqua.

La montagna di aria e acqua Questa montagna è fatta di aria e di acqua. Se ingrandite la foto, emergono i dettagli, ma l’illusione scompare.

Se la mantenete sufficientemente piccola, l’illusione della montagna azzurra contro il cielo verde si mantiene a sufficienza.

Il bello di una illusione così, è però proprio il suo essere effimera, e di potersi immediatamente confrontare con la subito sottostante realtà delle cose: uno specchio d’acqua bassa, in cui si riflette non la montagna, bensì il suo converso, la valle.

Restando nell’immagine piccola, alla prima illusione se ne sovrappone una seconda, non del tutto coerente con la prima: dietro al cespuglio in primo piano ha inizio una sorta di prateria, che poi sale verso l’alto in distanza, perdendosi nella prospettiva aerea dell’azzurro dell’aria. C’è anche una nuvola che scende. Ma poi c’è quell’altro cespuglio, che contraddice l’illusione, e il cielo verde scuro, che la nega del tutto.

Insomma, distinguiamo la realtà dall’illusione perché noi già sappiamo come deve essere fatta la realtà, e rifiutiamo l’illusione perché ci presenta una realtà incompatibile con quello che sappiamo. Però ci piacciono le illusioni, quando ci piace che ci venga suggerito che la realtà potrebbe anche essere diversa da quello che già sappiamo. I principi di conservazione e di tendenza al cambiamento che sono impliciti in questa dialettica sono ciò che ci fanno esistere, in fin dei conti.

Per fortuna possiamo accorgerci che la montagna azzurra è illusoria. Per fortuna possiamo illuderci per un attimo che ci possa essere davvero.

(presa qui)

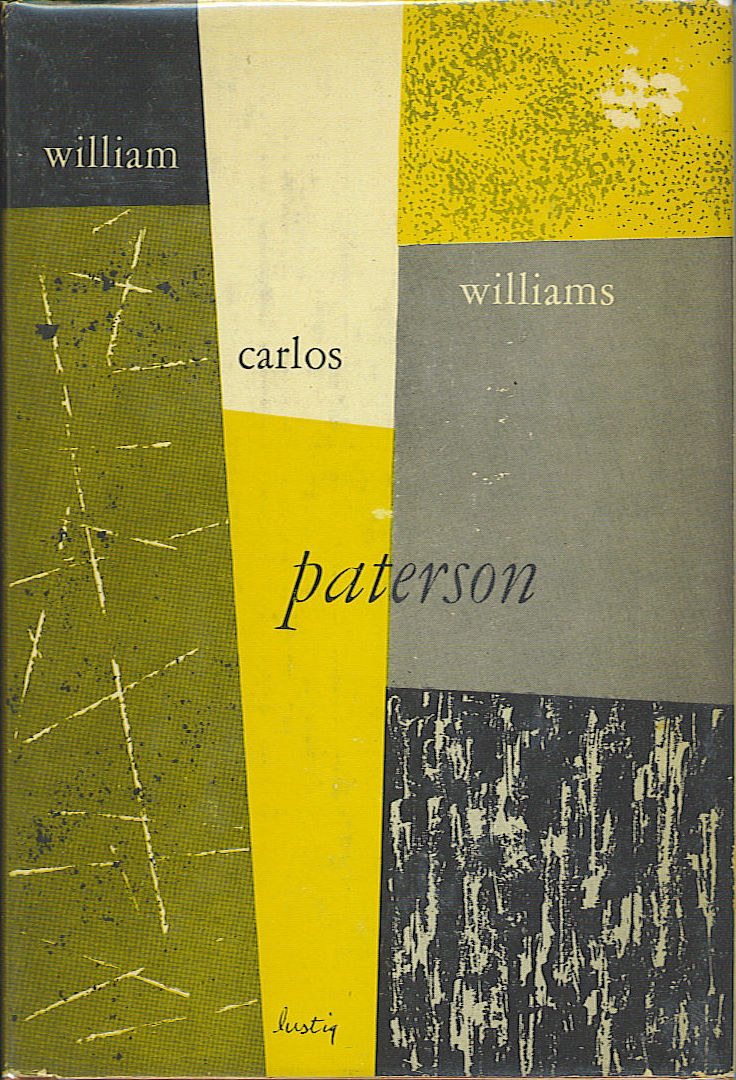

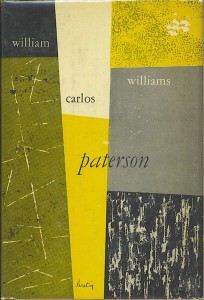

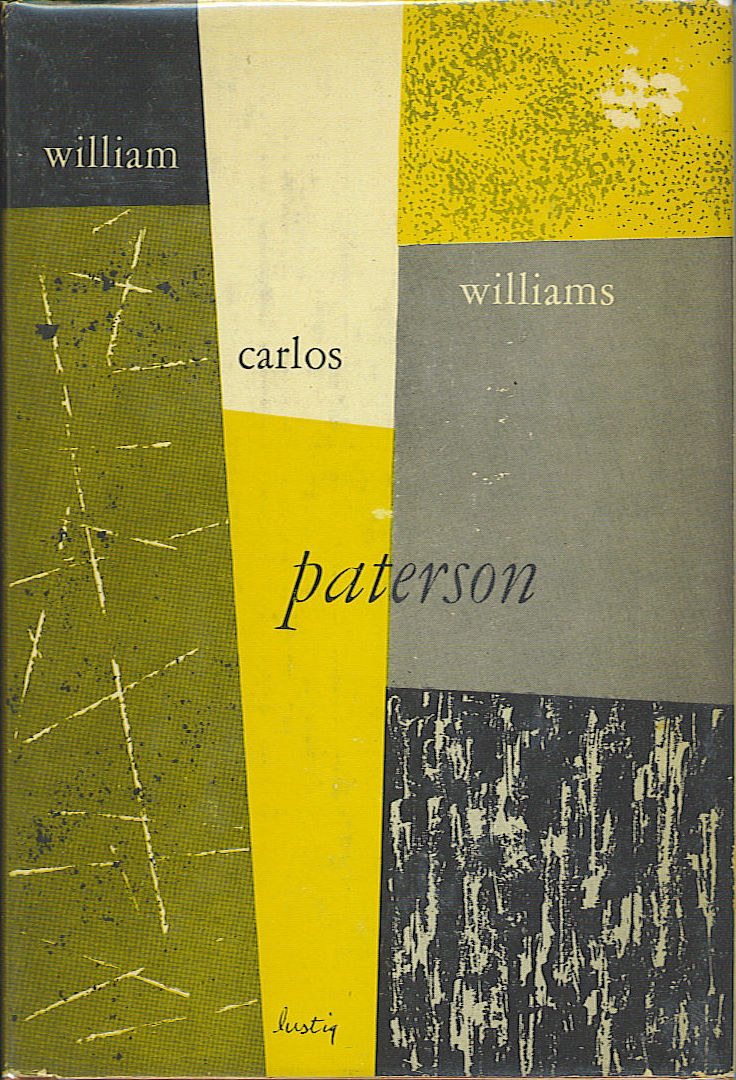

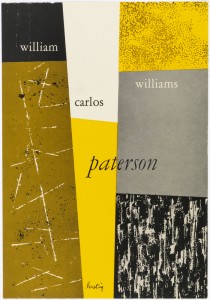

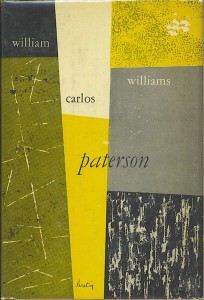

Alvin Lustig – Copertina per “Paterson” di William Carlos Williams (ca 1950) Nel post di mercoledì scorso mi ero implicitamente lanciato una sfida, che ora provo a raccogliere. Vorrei cercare di spiegare (a me ancora prima che a chi mi legge) perché io continui a trovare bella questa immagine al di là del suo utilizzo grafico (il fatto di essere una copertina per quel libro in quel luogo – USA – e in quel momento – intorno al 1950), e al di là del fatto che comunque non nasconde la sua età – non foss’altro per le limitazioni tecniche della stampa.

Chiariamo prima di tutto un possibile equivoco. Non sto né dicendo né implicando nascostamente che considerare lo scopo per cui questa immagine è nata non sia importante per capire il suo discorso – che è un discorso grafico, e non un discorso pittorico. Tutt’altro. Se volessi davvero comprendere l’operazione di Alvin Lustig dovrei conoscere il libro e il suo contesto di diffusione, compreso l’immaginario grafico diffuso al momento. Dovrei fare dei confronti e creare dei collegamenti, e cercare di penetrare nel progetto comunicativo dell’autore. Ma non è questo il mio scopo qui ed ora, per questo specifico post.

Piuttosto, mi incuriosisce il fatto che questa immagine continui a colpirmi anche relativamente decontestualizzata (non è più attaccata al libro per cui è nata, non serve più per attirare l’attenzione del compratore, la vedo sessant’anni dopo – però so che è una copertina di quegli anni) e cerco di comprendere perché continui a colpirmi anche al di fuori della sua specifica finalità comunicativa, cioè anche al di fuori della parte più esplicita del suo discorso.

La posta in gioco è l’ipotesi che nelle ragioni della felicità di una comunicazione visiva (e non solo) ci sia anche qualcosa che oltrepassa la finalità comunicativa esplicita. In altre parole, se l’operazione di Lustig si esaurisse nel creare una copertina visivamente interessante per un libro del 1950, non si spiegherebbe perché un lettore del 2012, che non conosce il libro e non è nemmeno particolarmente interessato a conoscerlo, continui a trovare interessante la copertina. Dire che per tanta pittura tradizionale accade la stessa cosa (e la apprezziamo oggi, ignorando le sue finalità comunicative esplicite) mi conforta, mi permette di allargare il problema, ma non me ne dà la soluzione.

Proviamo allora a descrivere quello che si vede. Ci sono tre colonne, separate da due linee verticali leggermente oblique (quella di destra lo è appena, quella di sinistra lo è invece apertamente). Ogni colonna è divisa (quasi) orizzontalmente in due o tre settori. Le linee principali potremmo dire che sono non-ortogonali, nel senso che sono a sufficienza ortogonali da evocare delle orizzontali e verticali vere, ma poi sono a sufficienza oblique da negare questa ortogonalità. Tanto più che l’ortogonalità è a sua volta presente, in ogni caso, nella dimensione della scrittura. Anche qui, però, mentre il nome dell’autore è scritto in tondo (e quindi ortogonale), il titolo è in italic, e quindi è ortogonale esclusivamente nella dimensione orizzontale; in basso, poi, la firma lustig mette in forse pure la dimensione orizzontale.

L’effetto di questa ortogonalità più volte evocata e più volte negata è quello di costruire una situazione instabile, un dinamismo di carattere tensivo. Anche il titolo (paterson) si trova decentrato sia verticalmente sia orizzontalmente, spostato un poco verso il basso (come se il vettore giallo in cui è parzialmente contenuto lo costringesse a scendere) e un poco verso destra, quanto basta per suggerire, insieme con il carattere corsivo, una tensione al movimento ancora più verso destra. Il titolo parte nello spazio giallo e approda a quello grigio, uno spazio a sua volta definito in alto e in basso da due linee quasi orizzontali ma divergenti: in altre parole, il titolo procede da uno spazio in contrazione (verso il basso) a uno spazio in espansione (verso destra). Però procede anche da uno spazio dal colore netto e squillante (il giallo pieno) a uno spazio dal colore amorfo e incerto (il grigio un po’ retinato).

Poiché siamo in presenza della scrittura, i vettori alto-basso e sinistra-destra si trovano rafforzati rispetto a una situazione pittorica più tradizionale (dove sono comunque presenti). Qui, non c’è solo l’implicito senso di gravità, ma anche la successione delle righe, a rendere vettoriale la direzione alto-basso. La dislocazione su tre livelli del nome dell’autore aggiunge ulteriore dinamismo tensivo. Certo si gioca anche sulla quasi identità del primo nome (william) e del cognome (williams), ma la parte più in evidenza rimane il secondo nome (carlos), quasi centrato e nero su bianco, nella parte più luminosa di tutta l’immagine. Ciascuna componente del nome dell’autore possiede il suo specifico spazio, in cui è interamente contenuta – mentre il titolo procede da uno spazio a un altro, in maniera dinamica. Si potrebbe dire che il nome dell’autore resta (per quanto in posizione complessa e articolata) mentre il titolo procede: uno squilibrio sostanzialmente statico che si contrappone a uno dinamico. Ed eccoci di nuovo, in maniera diversa da prima, in questa ambivalenza costitutiva: insieme a un non-ortogonale abbiamo un non-statico.

Il vettore bianco-giallo centrale spinge verso il basso. Ci spara negli occhi il nome carlos, e ci introduce a paterson, costringendoci a deviare l’attenzione verso destra. In questo modo non proseguiamo immediatamente nella spinta del vettore, che, in basso, approda a un terzo testo, la firma lustig. La firma viene perciò messa in evidenza (è sul punto più acuto del vettore più forte) ma non troppo (l’attenzione è stata poco sopra deviata dal titolo).

Book Cover, Paterson by William Carlos Williams Osserviamo ora le sette aree. Tre sono del tutto monocrome: nera, bianca e gialla. Una è di un grigio non del tutto uniforme, perché si intravvede un retino leggermente più scuro (ci sono anche delle piccole macchie bianche, ma ho ragione di pensare che siano soltanto un effetto dell’usura della carta, come sopra la t di paterson, o negli angoli, specie quello in alto a destra, dove c’è un’intera area irregolare bianca – cfr anche l’immagine qui a destra, foto peggiore di una copertina in condizioni migliori). Le altre tre presentano delle forme astratte: a sinistra ci sono dei frammenti di rette diagonali bianche sopra un retino grigiastro e delle macchie scure, il tutto sull’impianto giallo di base; a destra in alto il giallo è screziato in maniera irregolare, come una pelle di leopardo; in basso c’è una struttura di pennellate nere verticali fortemente irregolare.

È proprio quest’ultima struttura a costituire l’oggetto visivo più forte e più pesante della composizione, e si trova in fondo: non solo in basso, ma anche a destra. L’altro spazio nero, in alto a sinistra (cioè all’inizio) è piccolo e pulito: poco più che uno sfondo per la scritta william. Procedendo attraverso l’immagine, si va comunque da uno spazio nero piccolo leggero e non qualificato (è solo uno sfondo) a un altro spazio nero grande, pesante e fortemente qualificato (potrebbe essere, da solo, un dipinto informale). Vale la pena di notare, di passaggio, come la linea di base del primo spazio nero evochi per principio di buona forma una continuità (sotto lo spazio bianco) con la linea di base dello spazio giallo a destra; anche qui però, la continuità viene evocata e poi negata dal fatto che la continuazione non è davvero congruente. Tutto è spostato, insomma, rispetto alla regolarità che viene ogni volta evocata.

Agli altri due angoli, i due spazi a base gialla alimentano il senso di sbilanciamento, il movimento che cerca di esserci. I frammenti di linea bianca a sinistra rafforzano il senso di non-ortogonalità, proprio come l’orientamento della griglia del retino sottostante; mentre il pulviscolo nero, sparso qua e là, introduce un elemento di casualità naturale, che rafforza quello analogo ugualmente presente nello spazio in alto a sinistra. Sono le componenti più irregolari incontrate sinora, eccetto le macchie bianche (o nere) dell’angolo in basso a destra, che sembrano rappresentarne l’esaltazione e il compimento finale.

A ben guardare, nello spazio fortemente irregolare che chiude l’immagine in basso a destra si trovano però anche le uniche linee davvero verticali, per quanto screziate e sgranate. Per quanto irregolare e instabile sotto altri aspetti, questo spazio finale si presenta dunque come stabile dal punto di vista dell’ortogonalità; come a dire che l’ortogonalità (cioè la regolarità, la tranquillità) fallita a livello di strutture lineari complessive, può riproporsi a livello di strutture irregolari locali.

Per farla breve, e a voler leggere questa copertina come essa stessa un racconto, troviamo una situazione che vorrebbe essere stabile nella sua semplicità, ma non ci può riuscire, e arriva a una precaria stabilità solo complicando estremamente le cose, e rinunciando a qualsiasi linearità. Una bella metafora complessiva per un racconto, e magari ha a che fare anche con il poema di Williams.

Detto tutto questo, ho fornito sufficienti ragioni per apprezzare questa immagine? Non so; certo ora ci vedo più chiaro, però non del tutto. La spiegazione narratologica mi aiuta, certamente, ma potrei continuare ad aggiungere altri elementi al gioco, non necessariamente coerenti. Continuo a vedere, per esempio, la colonna verticale come un pozzo, avvertendo una sensazione di caduta. Contribuisce a questo effetto la natura granulosa degli spazi ai lati (che richiama la terra, un pieno) contrapposta a quella liscia degli spazi centrali (che richiama l’aria, un vuoto). Continuo a sentire lo squilibrio complessivo, anche senza l’illusione (narrativa) di risoluzione stabile.

L’immagine rimane ricca, davanti a me, a dispetto di tutte le spiegazioni che riesco a dare. Più ne do, e più mi sfugge. Probabilmente il suo segreto sta proprio in questa inafferrabilità. Ma bisogna averci provato, e trovato qualcosa. Un’immagine che non stimola interpretazioni (per poi sfuggire loro) non solo non è memorabile: è proprio priva di interesse, e basta.

(su William Carlos Williams e il suo poema Paterson potete guardare qui)

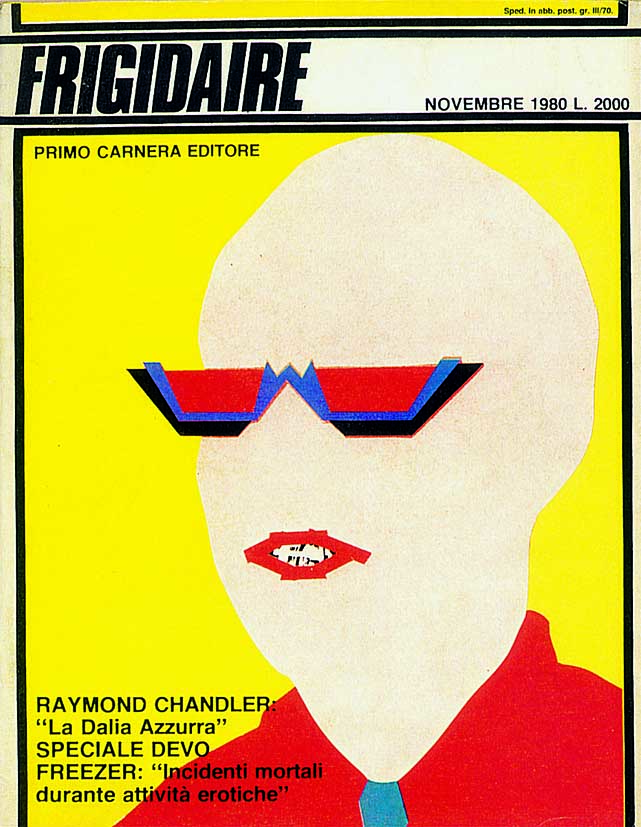

Frigidaire, copertina del n. 1, novembre 1980, di Stefano Tamburini Più o meno 32 anni fa, giorno più o giorno meno, questa copertina usciva nelle edicole italiane.

Si fa un po’ fatica a capire bene oggi che cosa venisse a rappresentare Frigidaire, praticamente sin dal primo numero, per il pubblico a cui si rivolgeva. Dire che era una rivista di tendenza non dà a sufficienza un’idea di quanto quella tendenza fosse forte in quel momento, sia per numero di persone, sia per l’intensità con cui quelle persone stavano vivendo il modo di sentire il mondo di cui Frigidaire si faceva portavoce. Non era solo una moda. Una certa classe giovanile di quegli anni vedeva e viveva il mondo in quel modo – magari consapevole della natura di eccesso di certe provocazioni, però convinta che anche quella provocazione era necessaria.

La tendenza non la inventava Frigidaire. Le tendenze inventate dalle riviste sono fenomeni pubblicitari, e sono effimere. La tendenza era nell’aria. Frigidaire se ne appropriava e la esprimeva, le dava parola e, soprattutto, le dava immagine. Ed era il fumetto il mezzo di comunicazione privilegiato, perché quello più economico e disponibile, ma anche perché esso stesso era una provocazione, in quanto disprezzato e marginalizzato dagli adulti e dalla cultura ufficiale. Proprio perché non esistevano graphic novel, proprio perché l’industria culturale non si era ancora accorta che il fumetto esisteva (se non per altre fette di mercato, comunque marginali, e se non per pochi illuminati, comunque marginali), proprio perché era fuori dell’ordine delle cose che nelle librerie si potessero vendere fumetti, proprio per tutto questo il fumetto era gloriosamente il principale strumento di espressione di Frigidaire.

In questo senso, il gruppo storico di Frigidaire costituiva quella che, se stessimo parlando di Arte, dovrebbe essere chiamata un’avanguardia: insomma, un gruppo organizzato con un preciso programma politico culturale, che si raccoglie attorno a un organo, la rivista, e si rivolge a una comunità sensibile. Tra gli elementi della poetica di questa avanguardia c’era la derisione, ed è proprio con intento (auto)derisorio che in una quarta di copertina di Cannibale (la rivista precedente del gruppo quasi identico), gli autori si rappresentano applicando le proprie facce ai corpi di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi colleghi futuristi in una famosa foto parigina degli anni Dieci.

Detto questo, tra Frigidaire e il futurismo, fatte salve le inevitabili differenze, le somiglianze ci sono! La provocazione, lo sperimentalismo, l’attenzione politica, lo sberleffo. Questo, negli anni Ottanta, non lo si sarebbe potuto dire. Il futurismo puzzava di fascismo, si sa, e andava tenuto a debita distanza, nonostante l’interesse che poteva suscitare. Ma negli anni Dieci, in verità, nessuno poteva prevedere che le frange più estreme dei socialisti rivoluzionari, guidate dal giovane Benito Mussolini, sarebbero finite in quel modo; e quello che è chiaro a noi, oggi, cioè che il fascismo è stato un movimento di destra, non era affatto chiaro a chi viveva l’Italia di quegli anni decisamente turbolenti. Il futurismo si trovava in quel polverone, e ha finito per seguire le sorti mussoliniane di Marinetti. Ma poteva andare diversamente, come è successo in Russia…

In ogni caso, l’avanguardia frigideriana poteva contare su una serie di teste assolutamente notevoli, quelle che già avevano fatto Cannibale (e che si erano ritratte sui corpi dei futuristi: Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore), con l’aggiunta del direttore Vincenzo Sparagna.

Credo che in questo gruppo, fatto di personalità molto diverse, l’avanguardista più vero e motivato fosse Stefano Tamburini. Non a caso la grafica della rivista è sua, così come pure l’immagine di copertina con cui Frigidaire si presenta al mondo. Non a caso è sua la sceneggiatura (e nelle primissime versioni anche i disegni) di un fumetto che ha come protagonista un androide sconclusionato, appassionato e incazzereccio, che si muove in una Roma futuristica e iperviolenta: tutti elementi che avrebbero fatto innamorare Marinetti, se avesse potuto leggerlo. Certo, il futuro e il progresso di RanXerox sono negativi e distopici, figli di Philip K. Dick più che dei futuristi; e la fede nel progresso e nelle macchine ha lasciato il posto a una sarcastica disperazione – quella, magari, di una generazione che aveva sognato di fare la rivoluzione, ma poi si è accorta che il mondo era più grande di lei.

Proviamo a prendere questo ribaltamento del futurismo come la chiave per leggere la grafica e la scrittura di Tamburini. Capiremo allora magari il senso di questa testata freddissima, basata su un carattere lineare compressed, a cui l’obliquità fornisce una sorta di movimento, di spinta dinamica in avanti. E anche l’immagine a colori netti della copertina sembra rimandare (magari attraverso Munari) sino a Depero. Grafiche simili, effetti opposti; dalla esaltazione della macchina alla disperazione per la macchina. Ma dalla macchina non si esce. La macchina diventa il corpo e lo distrugge. Frigidaire, attraverso Tamburini, si presenta al suo pubblico con un grido di disperazione, però mascherato da sogghigno, da parodia, da sberleffo.

Il genio di Tamburini non gli è bastato per raddrizzare la propria, personale, disperazione. Sappiamo bene come, primo del gruppo, qualche anno dopo, ci sia annegato dentro.

Dettagli (21) È un semplice acciottolato. I colori non sono stati manipolati, anche se, certo, la macchina fotografica stessa tende a enfatizzare delle differenze cromatiche che comunque la realtà inquadrata possiede.

Qui, quello che mi colpisce è questa trasformazione del colore nelle varie zone della foto, che allude a un modo complesso di distribuzione della luce qui attorno. Quali oggetti, quali muri circostanti riflettono diversamente la luce in modo da dare ai sassi quei colori?

Così diversamente colorati, i sassi sembrano disporsi a creare strane forme, costellazioni, configurazioni, quasi un piccolo Pollock fotografico di pietra (si parva licet componere magnis).

Il campanile, il minareto e le barche Questa foto mi piace perché gioca su diverse sorprese. Scorrendola dall’alto in basso, come è inevitabile fare qui, si vede prima la punta del minareto contro le montagne (Marocco, Turchia? comunque un paese islamico montagnoso), poi il campanile cristiano (ancora un paese islamico? forse no. Sospendiamo il giudizio), poi i muri un po’ fatiscenti della città, poi le insegne dei ristoranti (a questo punto il paese diventa ovvio: è Grecia), e infine le barche e l’acqua del mare, anzi del porto.

Campanile e minareto, montagne e mare, case e barche. I suggerimenti sono contraddittori, ma poi, in fin dei conti, possono ben stare insieme. Il minareto è rimasto, per fortuna, vista la sua bellezza. Ma l’edificio sottostante è tornato cristiano, e ai Greci i Turchi non sono molto simpatici nemmeno oggi. Che minareto e campanile insieme siano un messaggio per la convivenza delle religioni, qui, in realtà, è semplice apparenza. Soltanto montagna e mare ci sono tutti e due per davvero.

La situazione storica di fatto nega il messaggio simbolico. È questa la contraddizione più forte di questa foto.

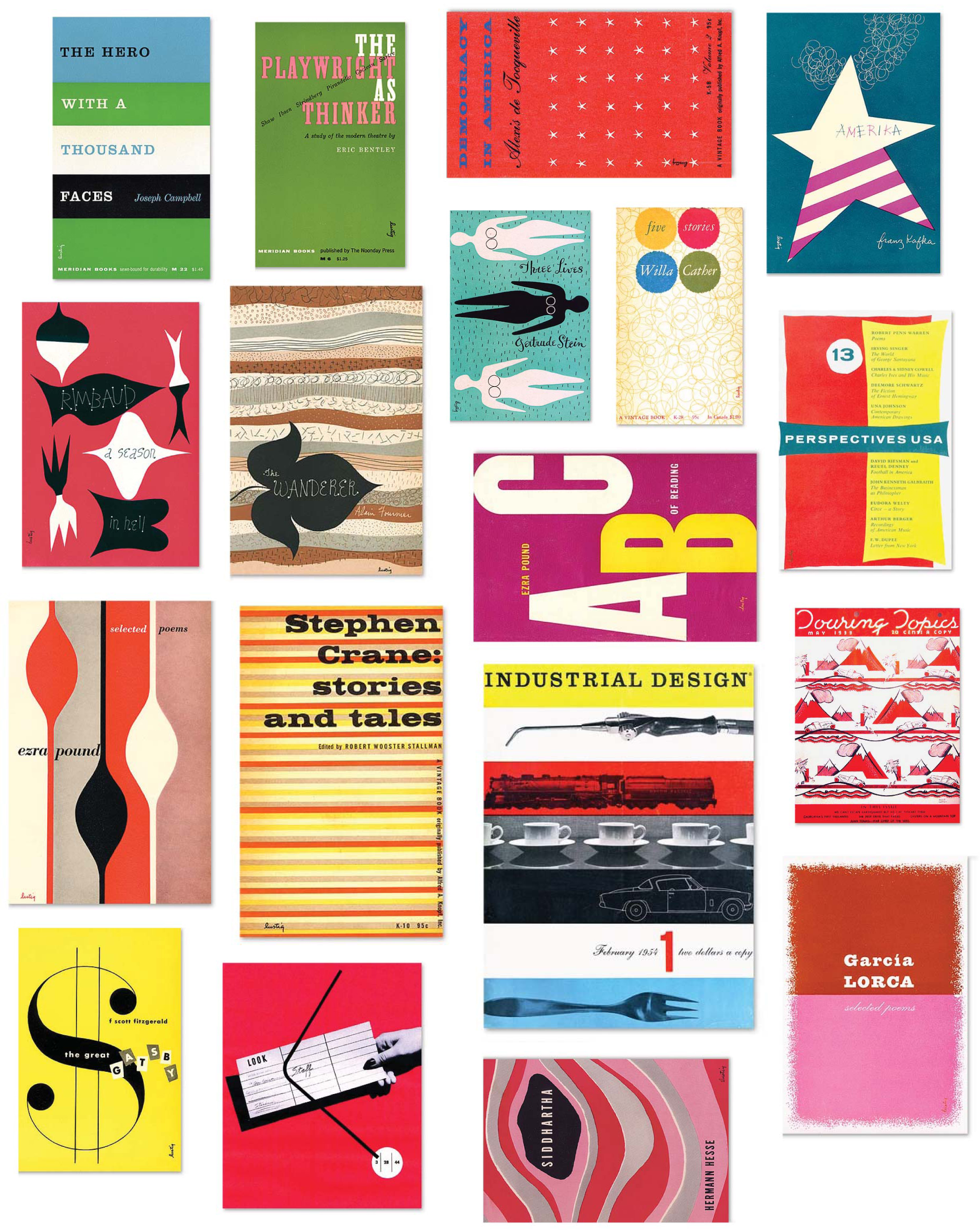

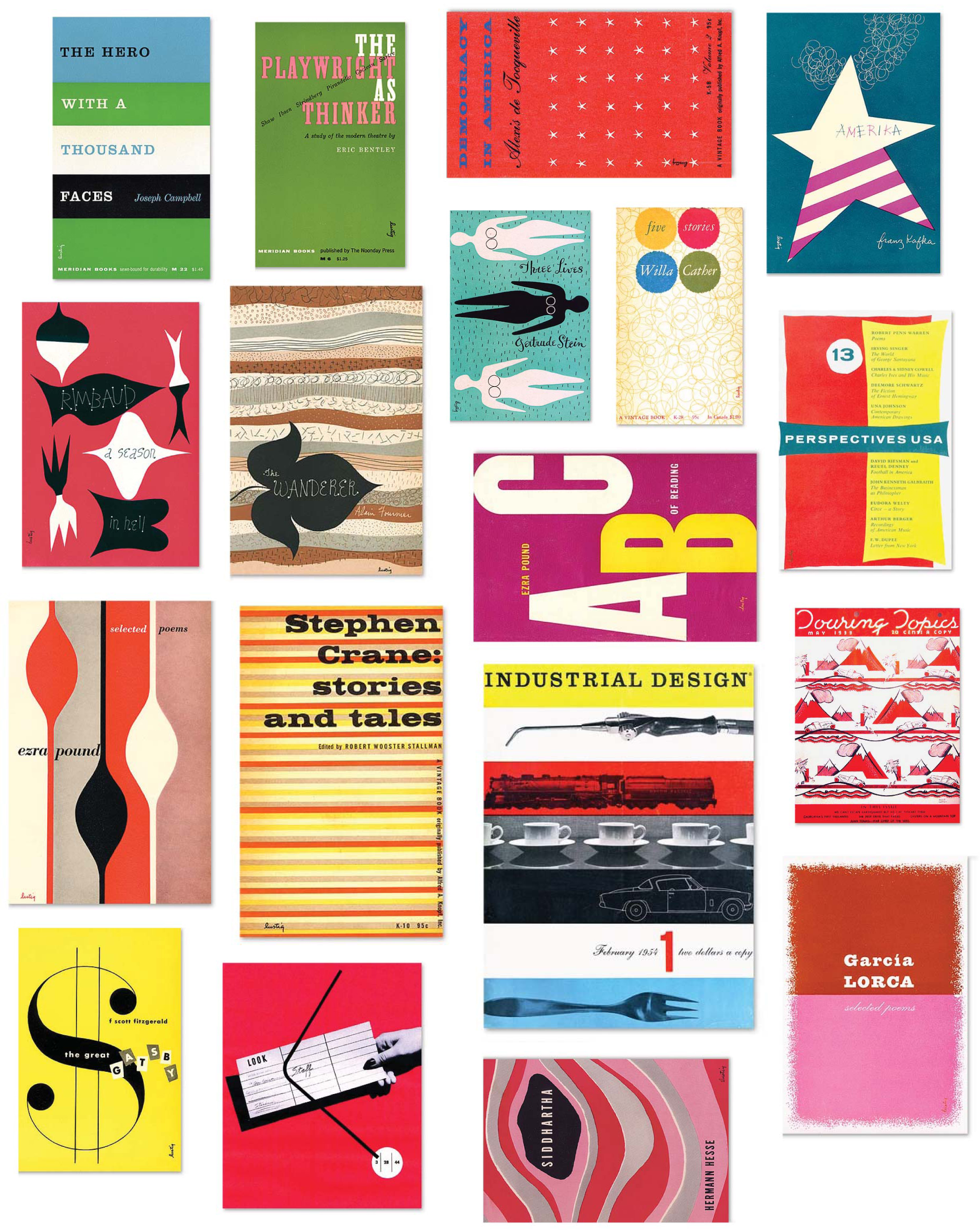

Copertine varie progettate da Alvin Lustig intorno al 1950 Mi sono imbattuto nelle sue immagini e nel suo nome quasi per caso, cercando materiali per una lezione sulle copertine. Prima era un nome tra i tanti nella storia della grafica; e poi, in questo modo, ha di colpo acquisito per me concretezza.

Alvin Lustig – William Carlos Williams cover Il nome è Alvin Lustig. C’è qualcosa su di lui su Wikipedia e qualcosa di più (specialmente immagini) in un sito a lui dedicato. Per la cronaca, è morto, quarantenne, nel 1955, ucciso da una forma di diabete che già da un anno gli aveva tolto la vista. Non ha realizzato solo copertine. Nel suo sito si possono vedere molti altri manufatti comunicativi progettati da lui. Ma sono le copertine in particolare che mi hanno colpito.

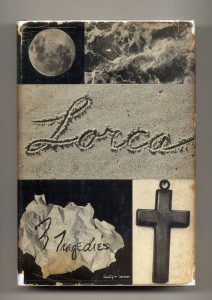

Qui sopra ne potete vedere assieme un piccolo numero (ho preso l’immagine da qui), e altre ancora le aggiungo qui di seguito. Le trovo tutte interessanti, alcune (come questa qui a sinistra, o come quella di America di Kafka in alto a destra – ma pure diverse altre ancora) bellissime.

Certo, mostrano la loro età. Sono state realizzate nel periodo tra il 1940 e il ’54, e si vede – non foss’altro per la scelta dei colori, e i limiti tecnici (ed economici) della stampa a colori di quegli anni. Mi spingono a domandarmi che cosa rimanga di interessante, in queste figure.

Alvin Lustig – Federico Garcia Lorca cover Certo, Lustig è stato un innovatore per la sua epoca, e questo è importante per la storia della grafica, ed è certamente uno dei motivi per cui lo ricordiamo – però ormai non c’è più niente di nuovo in quelle forme, e dovremmo trovarle interessanti solo per ragioni storiche.

Certo, Lustig ha anche inventato un modo nuovo e originale di fare copertine, cercando non tanto l’aderenza ai contenuti del testo, bensì l’aderenza all’effetto che la lettura del testo aveva prodotto su di lui, interpretata nei termini del suo sistema visivo – e anche questo è un ottimo motivo per essere ricordato dagli storici. Di alcuni di questi libri conosco il contenuto, e posso apprezzare anche questa componente del suo lavoro (di nuovo, il Kafka in alto a destra); ma di tantissimi altri non so nulla, eppure continuo a trovare affascinanti le copertine.

Non dimentichiamo che, comunque, una copertina è una promessa; è la confezione del libro, quella che deve fare venir voglia di acquistarlo; e quindi non deve essere necessario conoscere già il libro per poterla apprezzare.

Non c’è dubbio che, per i suoi contemporanei, Lustig forniva delle promesse di lettura molto proiettate al futuro, molto moderne. Ma anche di questo, se non per ragioni storiche, mi interessa poco, oggi; e non mi spiega perché, tra le tante copertine sfogliate nella mia ricerca, il mio occhio sia caduto proprio su queste, come se mi rimproverasse (e in effetti mi stava rimproverando) di non averle notate prima. Magari dedicherò un altro post, in futuro, alle copertine di Paul Rand, ma il vedere quelle non ha costituito per me una sorpresa; solo una attesa conferma: sono magnifiche proprio come mi aspettavo che fossero.

Alvin Lustig – Gore Vidal cover Il problema, qui, è come esprimere e giustificare criticamente una qualità che resiste nonostante l’evidente passaggio del tempo. In altre parole: queste forme non sarebbero utilizzabili oggi. Un libro di oggi con una copertina come queste apparirebbe come un oggetto di antiquariato – oppure dovrebbe trovare giustificazione in un’operazione citazionista, e non sarebbe allora la stessa cosa. Sarà, magari, che io le posiziono implicitamente nel loro tempo – proprio come faccio con un dipinto di Kandinsky o di Mondrian o di qualunque altro pittore del passato, quando mi ci pongo davanti criticamente. O sarà che comunque, proprio come di fronte a un grande dipinto del passato, c’è qualcosa in queste forme che continua a trasmettere senso non dico in eterno – perché nulla è eterno – ma per durate temporali molto molto maggiori di quelle delle mode stilistiche.

Alvin Lustig – Roger Fry cover Insomma, credo che bisognerebbe analizzare nello specifico questi bellissimi oggetti grafici, alla ricerca di relazioni e proporzioni, alla ricerca di una struttura plastica che li rende interessanti a prescindere dall’occasione (il libro di cui sono la copertina, l’anno in cui sono stati presentati…). Questo non significa sostenere che l’occasione non è importante: per un manufatto grafico l’occasione comunicativa è sempre evidentemente cruciale. Significa però sospettare che un artefatto comunicativo non si esaurisca necessariamente nella funzione comunicativa per cui è stato creato – e che, indipendentemente dal fatto (occasionale) di essere nato o meno all’interno di quello che la nostra cultura definisce Arte (o arti maggiori), un artefatto comunicativo ha valore artistico proprio quando continua a essere apprezzabile anche al di fuori della sua funzione immediata.

I nostri musei sono pieni di immagini di propaganda cattolica dei secoli scorsi, nati in contesti in cui la loro funzione immediata era quella di lanciare messaggi persuasivi. Non tutta la pittura post-Controriforma va al di là della sua funzione comunicativa di base (e se va a finire in un museo è magari per ragioni puramente – e doverosamente – documentarie); ma non c’è dubbio che Ludovico Carracci, per esempio, lavorasse in un contesto funzionale di questo genere. Nonostante questo, possiamo ancora apprezzare profondamente e sentitamente i suoi dipinti oggi, pur senza condividere (e magari persino senza conoscere nel dettaglio) la loro funzione originaria.

Credo che con le copertine di Alvin Lustig succeda qualcosa del genere. Non lo ricordiamo e non lo apprezziamo oggi solo (e nemmeno principalmente) perché le sue copertine hanno fatto vendere più libri ai suoi editori; o perché il suo lavoro ha influenzato altri grafici. È che le sue immagini continuano a parlarci – è solo molto difficile spiegare quale sia la lingua in cui ci parlano.

Jimmy Beaulieu, “Col favore della notte”, pp. 68-69 La cosa che mi è piaciuta di più, di questo Col favore della notte, di Jimmy Beaulieu (Coconino, 2012) è che sembra sempre che si stia parlando d’altro. Sembra una cornice per tante brevi storie, che le protagoniste continuano a raccontarsi reciprocamente; e invece la storia principale c’è. Sembra che parlino del più e del meno, e intanto l’eros, anche piuttosto esplicito, è lì davanti agli occhi. Sembra un divertissement leggero; e invece c’è una storia terribile nascosta dietro.

Il disegno, il ritmo, i colori… tutto sembra appartenere a un altro genere. Si rimane avvinti all’illusione di leggerezza fino quasi all’ultimo; persino quando le carte sono già svelate… non ci si crede, che in verità è un’altra storia. E ci si casca dentro come in un incubo improvviso. Bravo, Beaulieu. Un modo inedito di raccontare.

Dettagli (20) Ci sono tanti verdi in questa foto, chiari, scuri, brillanti, opachi. E poi c’è un solo dettaglio rossiccio, proprio al centro.

Le linee principali, a parte qualche verticale, sono quelle della collina, che vanno verso l’alto a destra. E poi c’è la linea dei fili della luce, unico dettaglio bianco, che va verso il basso a destra, indicativamente ortogonale alle altre.

Forse per questo mi piace questa immagine: la dinamica diagonale delle masse, e il monocromatismo verde contraddetto in una dialettica centro/non-centro.

La trovo un’immagine molto ritmica, e insieme una metafora della solitudine, ma una solitudine felice, direi.

L’altana blu L’altana, a essere precisi, sarebbe azzurra, ma “altana azzurra” mi sembrava un’espressione troppo poetica, un po’ da imbonitore. Blu è più sobrio. Questo non toglie che il colore di questa altana sia molto simile a quella del cielo che la sovrasta, e anche questo fa parte dell’interesse di questa immagine.

L’immagine è costruita con tre colori, fondamentalmente: il blu di altana e cielo, il bianco-grigio dei panni e del muro a sinistra, il bianco dorato delle arelle e del muro a destra. Il contrasto principale è quello tra blu e oro.

Si tratta di un contrasto antico, vecchio quanto l’epoca in cui i cieli dietro ai santi nei dipinti era d’oro e non azzurro, perché il cielo doveva rappresentare la gloria. Qui, viceversa, l’effetto dorato è ottenuto solo dalla luce del sole basso su un muro sporco, e non ha nulla di glorioso. Glorioso è semmai il cielo, con il suo blu compatto, a cui fa eco il colore dell’altana.

Però, a sua volta, il blu dell’altana è scrostato, e diventa d’oro là dove è caduto. Insomma, per un verso o per l’altro, che sia azzurro o che sia d’oro, qui tutto è glorioso, come si conviene a ciò che sta in alto.

Peccato che qui sia però anche tutto sporco, un po’ cadente, rappezzato e casalingo. Persino i fili tesi attraverso l’aria riescono a essere storti e rappezzati. I panni stesi e la vernice data in maniera approssimativa sul muro a sinistra completano il quadro, essendo casalinghi del tutto, senza redenzione.

Eppure, questa generale quotidianità, normalità, odorosa di legno vecchio e di bucato, non smette di rinviare a strutture ortogonali, razionali, rigorose, che vorrebbero – insomma – essere rettilinee e ideali. C’è un mondo delle idee (iperuraneo, quindi pertinente all’alto) che viene evocato proprio mentre se ne mostra la versione terrena; proprio come c’è una gloria che viene evocata proprio mentre è applicata a elementi per nulla gloriosi.

Questa foto mi piace perché il suo squallore è anche meraviglioso; perché mostra che può bastare la luce giusta e la giusta prospettiva a rendere meravigliose le cose più banali. L’ho scattata qui.

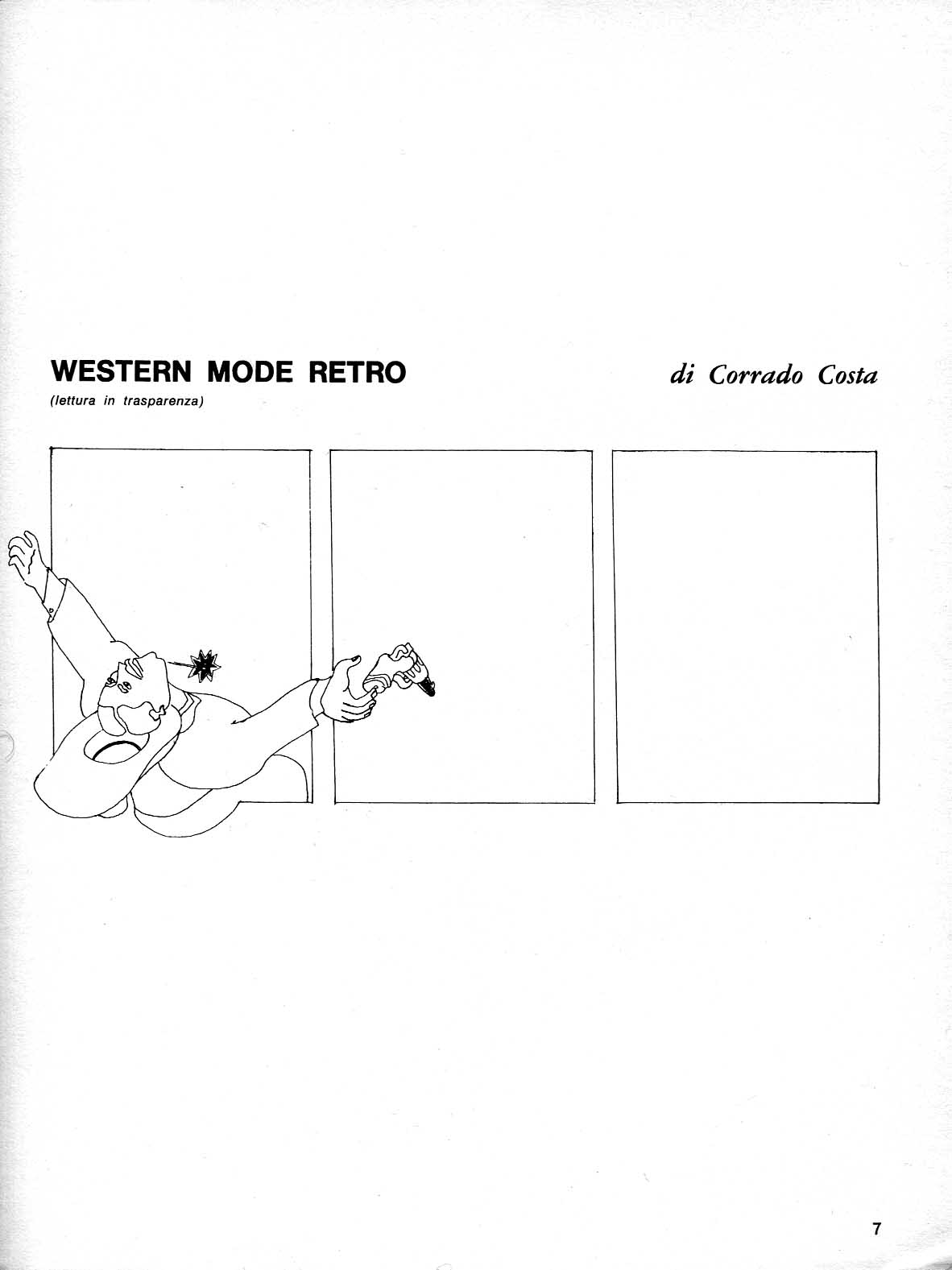

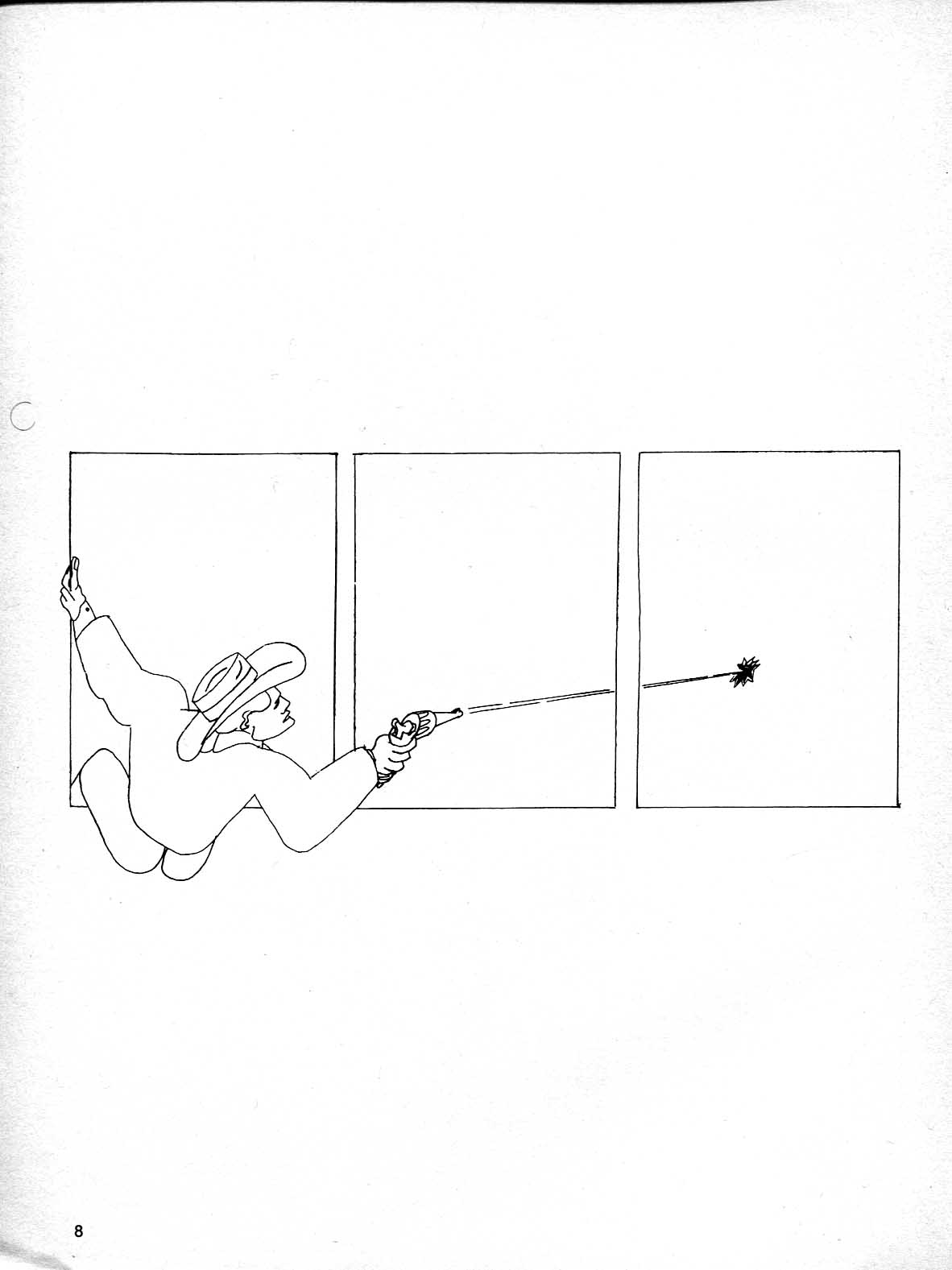

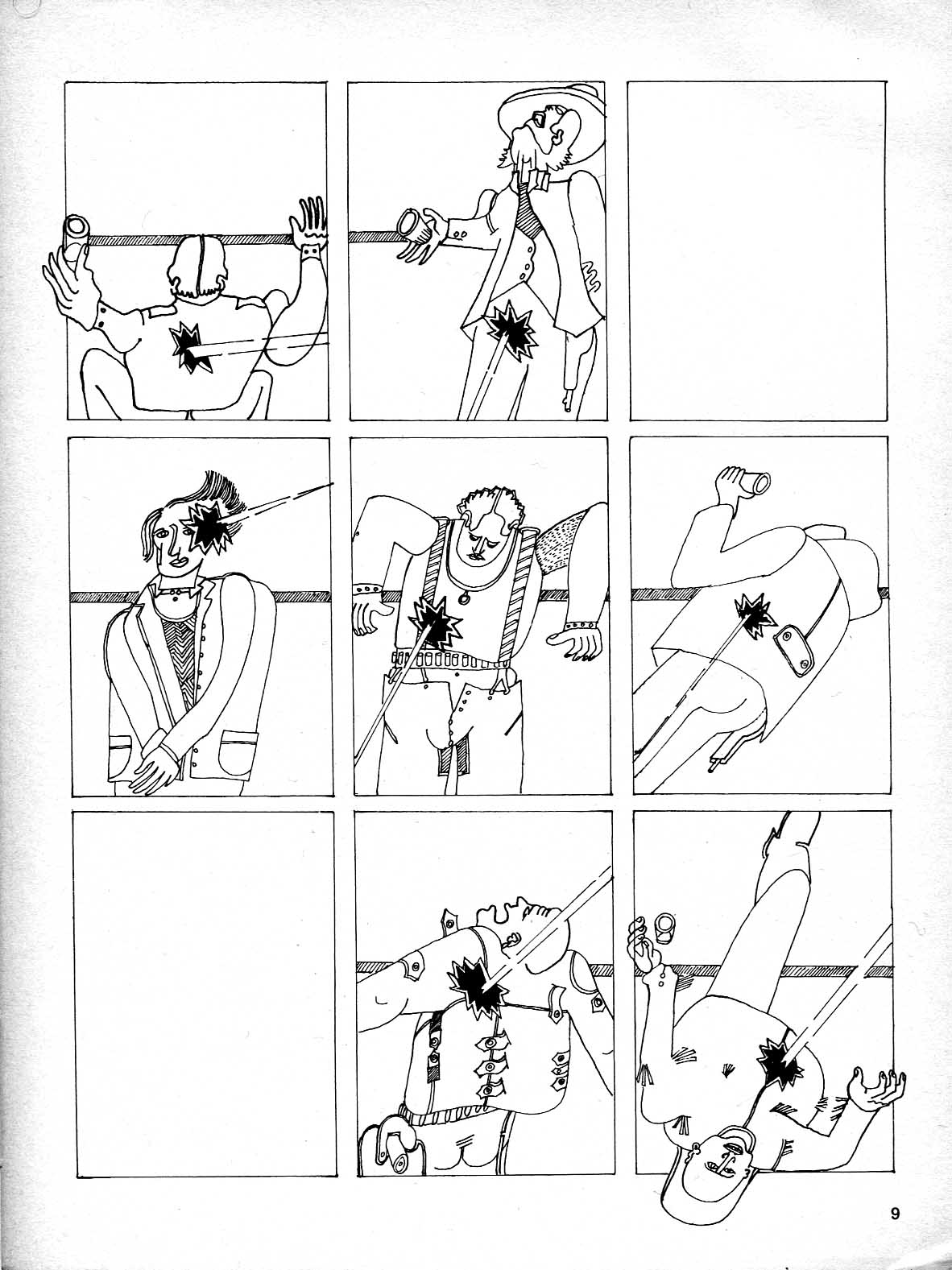

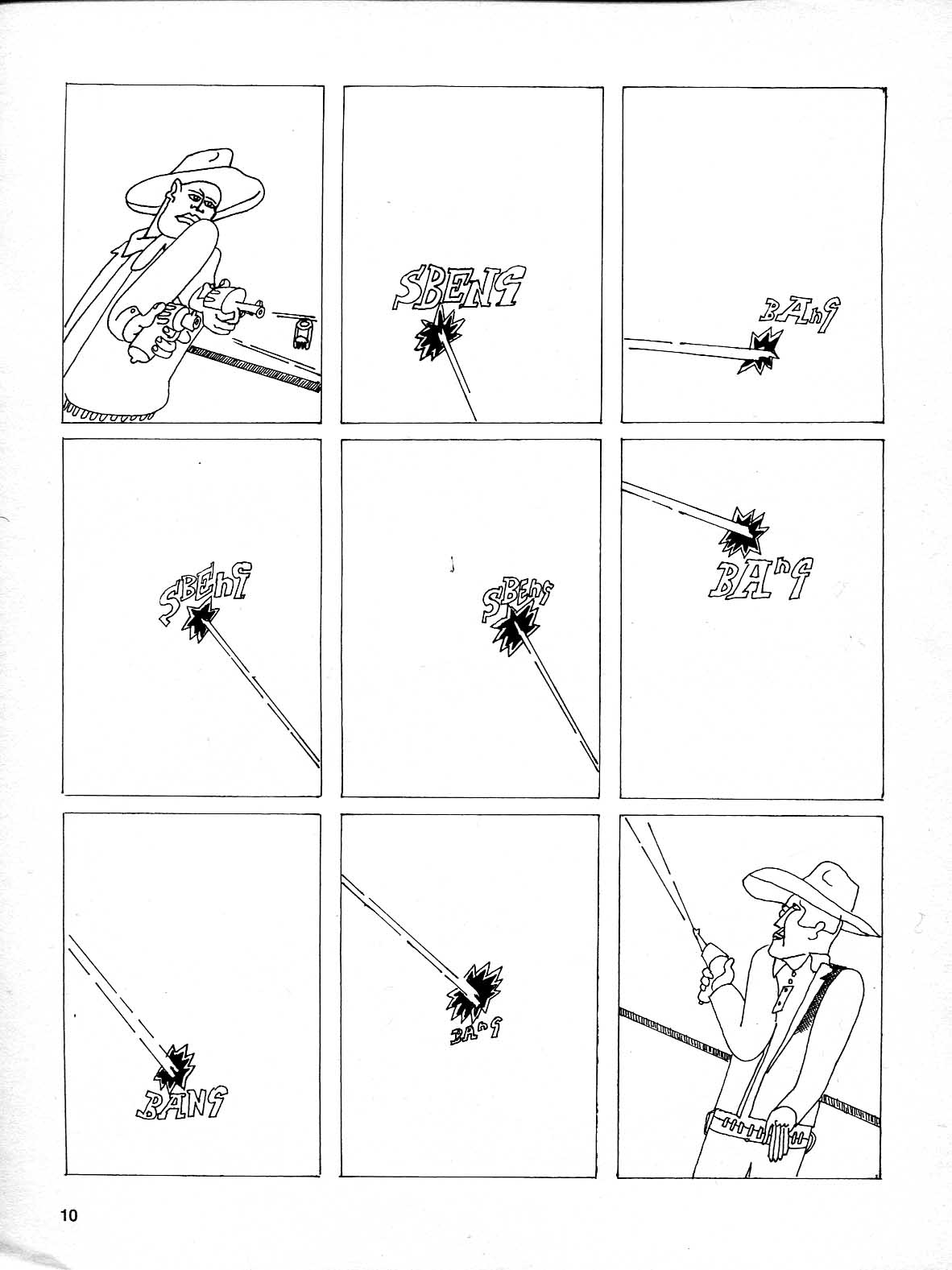

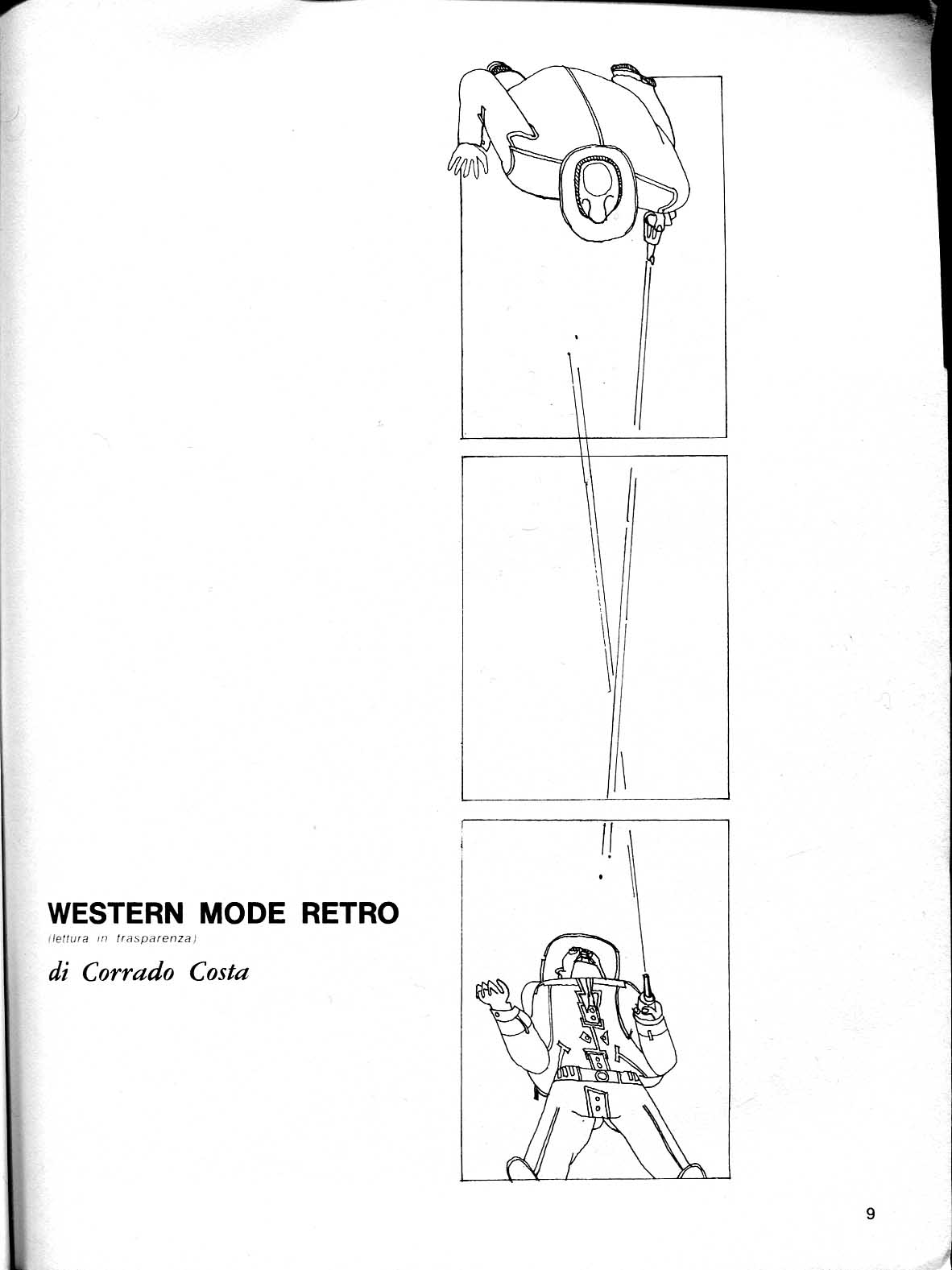

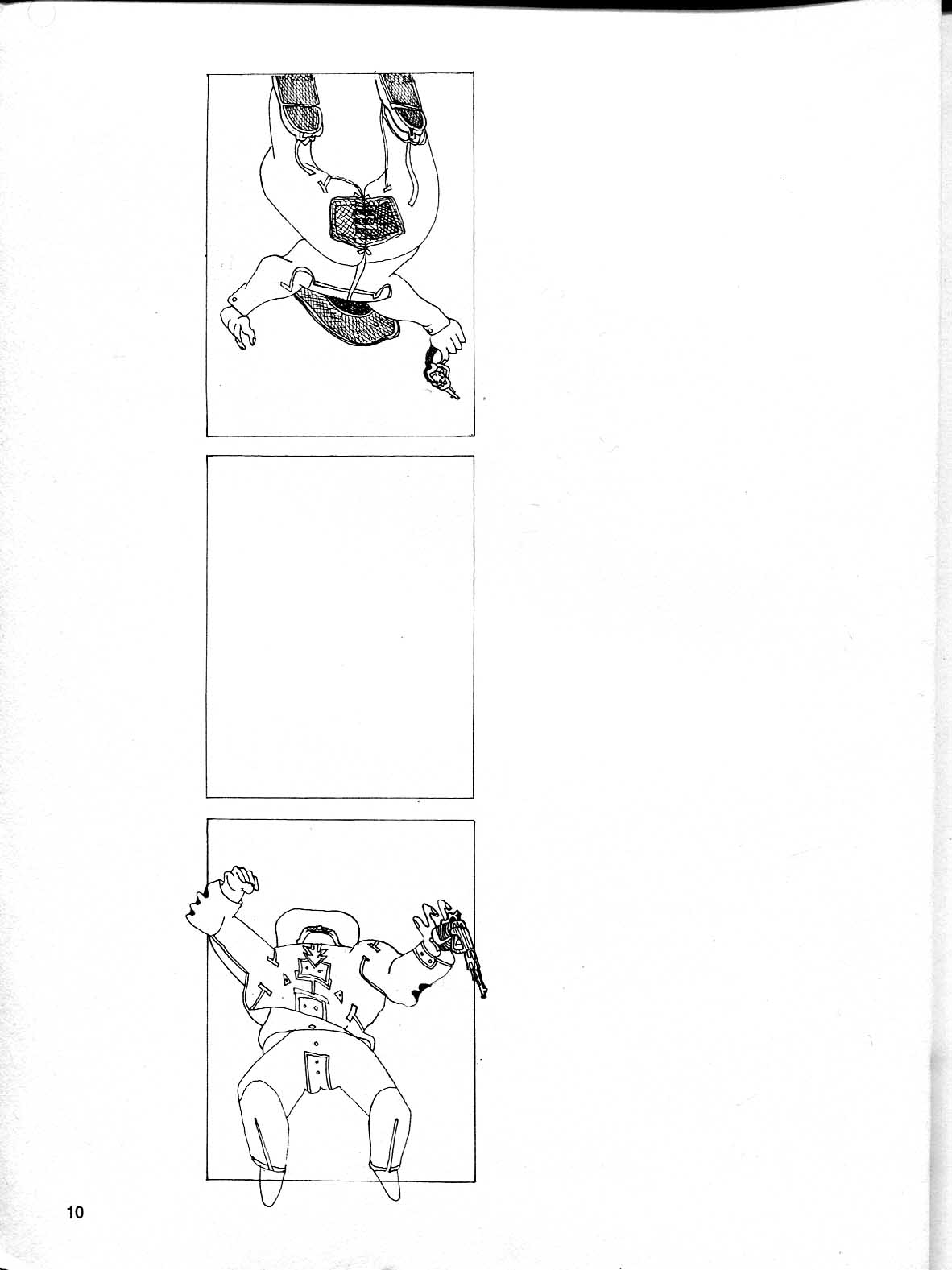

Queste pagine sono state realizzate da Corrado Costa (di cui abbiamo parlato già giovedì scorso), poeta legato alla Neoavanguardia italiana (e avvocato di Soccorso Rosso) e pubblicate su Alter Alter nei numeri di giugno e agosto del 1977. La didascalia dice “Lettura in trasparenza”, e in effetti per leggerle efficacemente dovreste stampare ogni coppia di pagine fronte-retro, curando l’allineamento delle linee sui due lati, e poi guardare controluce – proprio come erano presentate su Alter Alter.

Vi accorgereste allora che le traiettorie delle pallottole bucano la carta, e quelle che si vedono nette da un lato proseguono in trasparenza dall’altro, e viceversa. Voltando pagina, ovviamente, la situazione si inverte.

Si crea in questo modo una sorta di visione stereoscopica, dove il prima sta da un lato (il secondo) e il dopo sta dall’altro (il primo); ma poi, coppia di pagine dopo coppia di pagine, il gioco si complica. Nella seconda coppia ci sono dei proiettili che arrivano da chissà dove. Nella terza il gioco dell’alto e del basso è mescolato, volutamente innaturale.

A Corrado Costa piaceva giocare, e non solo con le parole. In questo piccolo gioco è contenuta una riflessione sul raccontare storie, sul tempo e sulle convenzioni di stampa. Al tempo stesso queste stesse riflessioni non sono dette, ma sono implicite nella forma stessa di questo singolare fumetto – secondo certe modalità espressamente poetiche piuttosto tipiche della neoavanguardia.

Insomma, possiamo considerare questo strano oggetto come un esplicito esperimento di poetry comics senza parole?

Dettagli (19) Questo è un Dettaglio complesso, che mi piace proprio per questo. Intanto ci sono molti, moltissimi stimoli visivi: il primo piano dei coltelli, ordinati ma non troppo; il secondo piano della vetrina dietro di loro; e poi tutto il mondo davanti, fotografo compreso, nel riflesso del vetro.

Nel riflesso si intravedono dei manifesti a sinistra, la mia figura appena più a destra, e poi una massa di vegetazione in tutta la metà destra, che si trova anche ribadita dal metallo delle lame. Alcune lame riflettono anche qualcosa di rosso, che non è sangue, dunque, nonostante la posizione.

La parte del mondo in cui è stata presa questa foto non è difficile da intuire, visto che la sagoma della regione è incisa su gran parte dei manici, e anche su alcune lame.

Cosa mi piace in questa foto? Varie cose. La prima è il ritmo dei manici bianchi e delle lame grigie e verdi. La seconda, e più importante, è che la complessità visiva crea un percorso interpretativo quasi obbligato, e delle sorprese. Quando l’occhio cade su questa immagine, la prima cosa che vede è l’effetto quasi bidimensionale dell’esposizione dei coltelli, con il ritmo dei colori, e questa ambiguità tra l’aspetto gioioso/giocoso e la natura in fin dei conti mortifera di questi oggetti. Poi, solo subito dopo ci si accorge del rumore visivo che appanna l’immagine, e della necessità di introdurre una terza dimensione. A questo punto il mondo dietro e (soprattutto) il mondo davanti si disvelano progressivamente, e mai del tutto; e sono normali, quotidiani, non particolarmente gioiosi/giocosi e per nulla trucidi. Però è proprio quella normalità a far risaltare, per contrasto, l’esposizione ordinata di oggetti pericolosi.

(Per la cronaca: quando ero lì sono rimasto un po’ a guardare questa conturbante e fascinosa esposizione, ho fatto le mie foto, e poi mi sono comperato un coltellino pure io, un Opinel, o meglio una copia di Opinel, senza però il profilo geografico sul manico)

Natura e cultura Questa foto è divisa a metà. In alto, una natura addomesticata, culturalizzata. In basso una cultura ancora naturalistica, innamorata di proporzioni che pretendeva essere naturali. C’è anche la statua di Vittorino da Feltre, umanista dai mille interessi, che ben si intona col tema. (La piazza, come si vede appena al di sopra della sua testa, porta il suo nome; e lui, a sua volta quella del luogo da cui proveniva, cioè questo, dove ho scattato).

La foto mi piace per il digradare delle masse da sinistra a destra, con vari echi, o rime (il muro bianco verso sinistra con la grande fascia verticale appena grigia, verso destra; il palo bianco piccolo con il palo bianco grande; i camini, i tetti, le finestre).

E poi c’è questa cosa che sopra i tetti non c’è il cielo, bensì il bosco, che sale in verticale sino a quando non incontra il cielo vero e proprio. Probabilmente è proprio questo a dare all’insieme un certo senso di pace. La cultura si agita, erige monumenti, restaura palazzi; ma qui la natura sembra avvolgerla, quasi abbracciarla, davanti e dietro, a sinistra e a destra, smorzando nella sua lentezza quella frenesia.

Non so. La vogliamo prendere come una metafora del Rinascimento, un po’ come la statua di Vittorino?

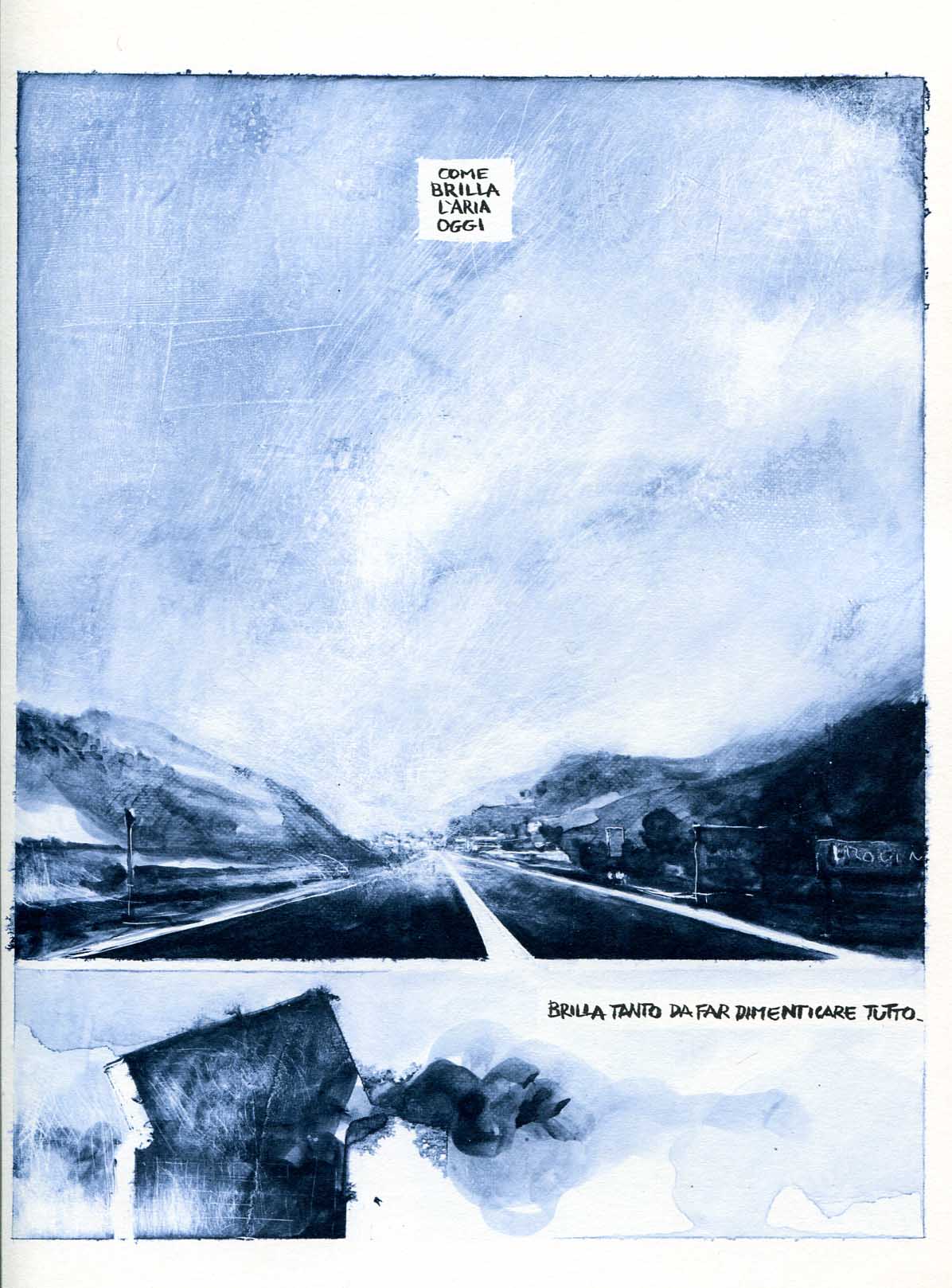

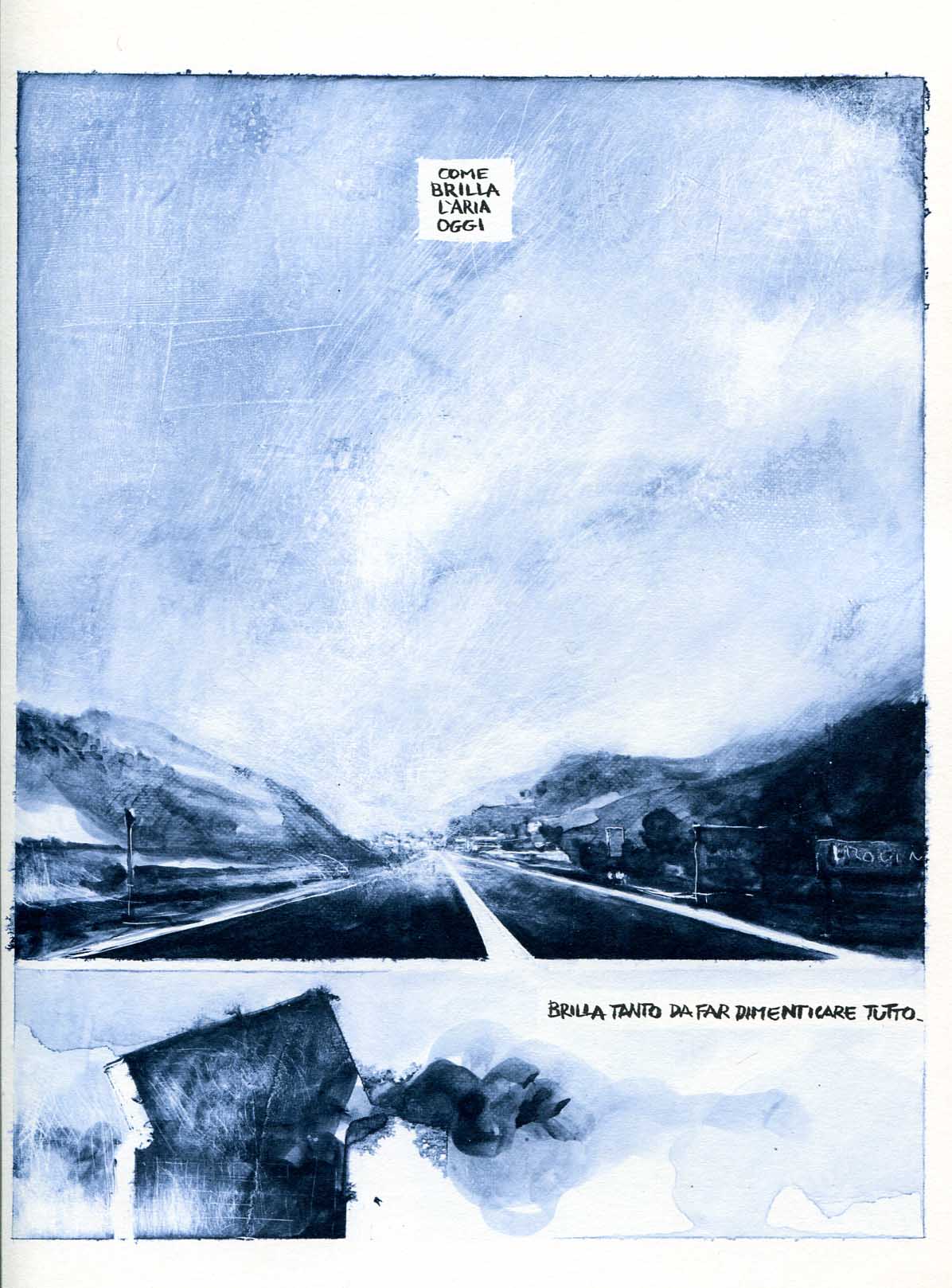

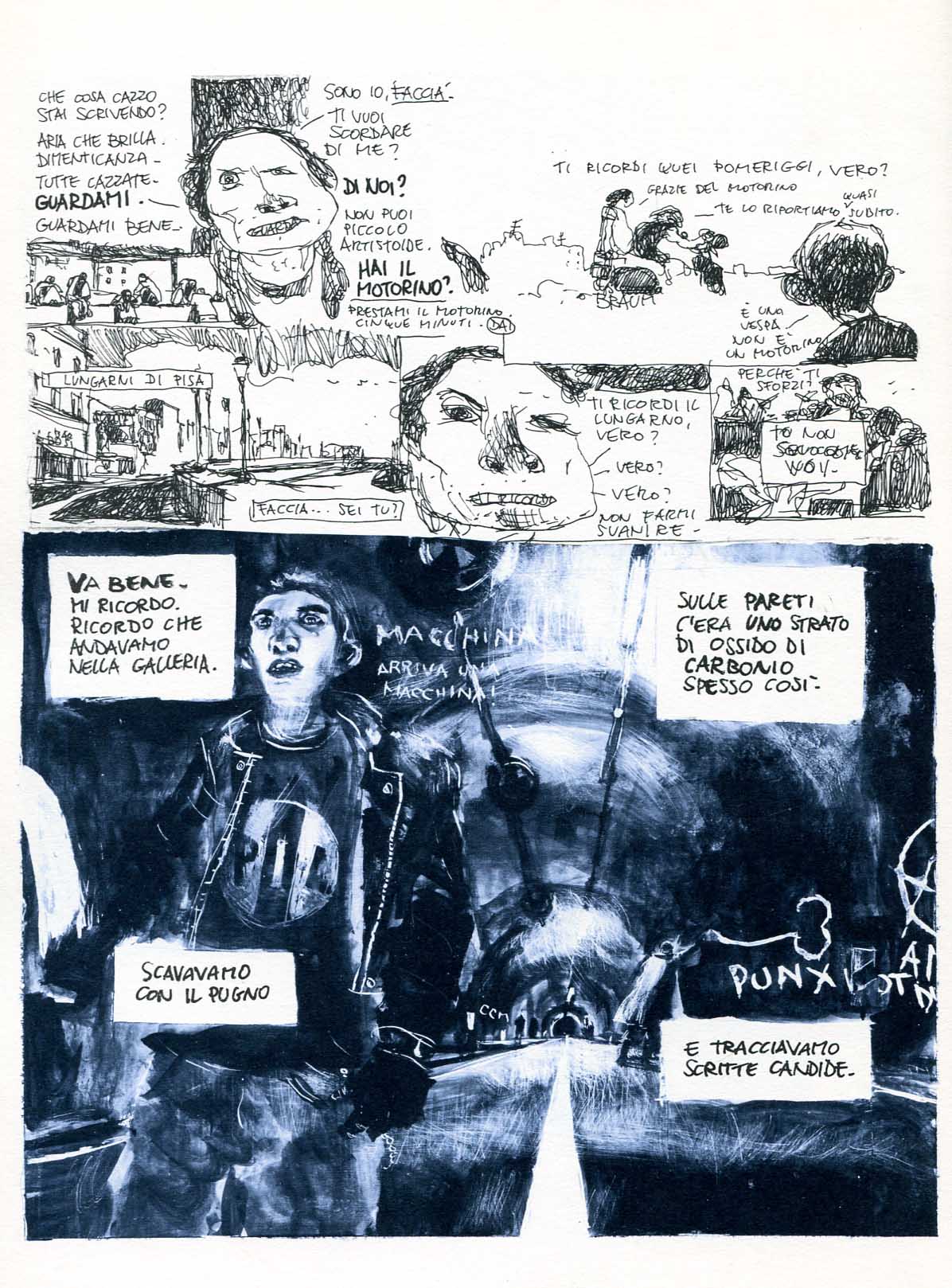

Gipi – “Esterno notte” – pag.1  Gipi – “Esterno notte” – pag.2 Gipi esordisce nel campo del romanzo a fumetti nel 2003, con Esterno notte. Ha già pubblicato varie storie interessanti, ma Esterno notte rappresenta comunque un salto di qualità. Il lettore se ne accorge sin dall’inizio, dalle prime pagine della “Storia di Faccia”.

C’è quella prima immagine, bellissima, tre quarti di pagina, in un bianco e nero di un azzurro plumbeo, che rappresenta un cielo enorme sopra un paesaggio che corre verso l’orizzonte. Ci sono le parole di una didascalia, in alto nel cielo: “COME BRILLA L’ARIA OGGI”; e poi, sotto, sopra l’immagine più piccola, quasi astratta, ma non meno piena di cielo: “BRILLA COSÌ TANTO DA FAR DIMENTICARE TUTTO”.

L’immagine si impone anche da sola. Racconta di una giornata luminosa, ma è anche un oggetto visivo interessante in sé, con quel contrasto tra denso e diafano, presente nella materia stessa del colore – un colore che insieme c’è e non c’è, perché la monocromia è basata su un pesante blu di Prussia, non sul nero. L’effetto che si vuole ottenere non è solo poetico, cioè di una forte attenzione alla forma, ma è anche, specificamente, lirico. Il cielo luminoso, l’aria che brilla, sono temi lirici troppo classici per non essere immediatamente riconoscibili. In altri contesti potrebbero apparire addirittura stucchevoli.

Ma qui, la dominanza della componente visiva modifica il gioco. In poesia c’è solo la parola, e nel campo della lirica è convenzione diffusa che si debba interpretare quella parola come la voce stessa del poeta, l’io lirico; perché l’effetto non sia questo bisogna giocare di straniamento, di dislocazioni, ottenute con altre parole, o con un uso meno ovvio della parola stessa.

L’immagine gode di un’espressione più oggettiva della parola: in linea di principio, mentre non esiste parola che non sia pronunciata da qualcuno, il mondo è pieno di immagini che nessuno ha “pronunciato”: basta aprire gli occhi e guardarsi attorno per vederne; il mondo è tutto fatto di immagini che la nostra vista recepisce (o, per dirla con maggior precisione, attraverso il senso della vista noi percepiamo il mondo come una sequenza di immagini). Per questo, anche un’immagine evidentemente prodotta da qualcuno, come questa, non è necessariamente e immediatamente interpretata come “pronunciata” da lui. Ancora prima di vedere la componente di espressione soggettiva, noi vi vediamo l’immagine, e magari il mondo che essa raffigura, se c’è qualcosa di raffigurato. Prima di tutto vediamo un pezzetto di mondo; e solo in seconda istanza, e non necessariamente, ne vediamo la dimensione di immagine prodotta e ne valutiamo la componente espressiva.

Per la parola, in generale, è vero praticamente il contrario: prima se ne vede (se ne ode) l’espressione soggettiva, e poi eventualmente, e non necessariamente, la si riesce a vedere come oggetto del mondo, nelle sue forme visive e/o sonore.

Tuttavia quando, come qui, le parole compaiono in mezzo all’immagine, è l’immagine stessa a provocare l’effetto di dislocazione, separando l’io che pronuncia quelle parole dall’io dell’autore. In altre parole, non è necessariamente l’autore il soggetto che parla qui, che sta dicendo “io”; è un altro io, quello del narratore, o di un narratore, che si trova all’interno della storia e del suo mondo proprio come la didascalia è piazzata all’interno della figura. Una soggettività già oggettivata nella storia, insomma; una soggettività lirica, certamente, ma un lirismo visto da fuori, riportato, e quindi straniato, oggettivato. Certo non meno vero, per questo, e non meno efficace. Anzi, forse persino di più, perché la dislocazione neutralizza il dolciastro, il lirismo: non è il poeta (l’autore) a pronunciare quelle parole, ma qualcuno di cui lui sta qui raccontando.

È questo che permette il magistrale colpo di scena della seconda pagina, quando entra in scena Faccia, il cattivo, il bullo, il Franti della situazione. C’è un cambio di registro improvviso. Dal lirico si passa al realismo basso, al linguaggio colloquiale e scurrile. Ma Faccia si rivolge a colui che nella pagina precedente aveva fatto espressione di commozione lirica, e appare qui disegnato con uno stile diverso, più semplice, più quotidiano, quasi più scurrile: “CHE COSA CAZZO STAI SCRIVENDO? ARIA CHE BRILLA, DIMENTICANZA, TUTTE CAZZATE. GUARDAMI. GUARDAMI BENE.”

Il Faccia disegnato male e che parla male si rivolge a colui che parlava bene nella pagina precedente, identificandolo al tempo stesso con colui che disegnava così bene. Il nuovo registro del disegno sembra delineare una diversa dimensione di realtà, più cruda e reale, che vuole negare la precedente, dichiararla falsa, e falsa in quanto lirica, e lirica in quanto si dimentica di lui, di Faccia, quello che la realtà la viveva davvero! e nella cui dimensione di vita il lirismo non ha posto, è pura e semplice falsità, sdolcinata falsità.

La storia prosegue poi per tutto il suo corso su questo duplice registro: da un lato una dimensione lirica da cui il narratore non riesce mai a staccarsi davvero, dall’altro la cruda realtà della vita di Faccia, piccolo delinquente di provincia, ma anche figura eroica e tragica, malato di una deformazione ossea progressiva che gli deturpa il viso, e in fondo evidentemente e profondamente umana. L’alternanza viene essa stessa tematizzata, a volte sembra persino l’argomento del discorso, mentre poi piano piano, progressivamente, pagina dopo pagina, la storia di Faccia diventa sempre di più l’argomento evidente. E se, all’inizio, la grafica “dipinta” viene contestata da quella “disegnata”, proprio come il lirismo viene contestato dalla realtà, progressivamente, nelle pagine successive, è questa stessa realtà a trovarsi sempre di più a essere “dipinta”, e quindi ad assumere tonalità liriche. Anche il personaggio Faccia continua ad abitare esclusivamente la dimensione “disegnata” solo fino al momento dell’azione sciagurata ed eroica, in cui però le (due) immagini “dipinte” in cui compare il suo viso sono annegate in un lunghissimo monologo di dolore e di sfida – un monologo che, in una storia a fumetti, è ovviamente “disegnato”, e quindi appartenente alla dimensione reale anche se fatto di parole soggettive.

Ecco insomma come Gipi muove le acque, giocando sull’opposizione poesia/prosa per ottenere un effetto diverso da entrambe. Ha la possibilità di farlo perché nel fumetto questa opposizione non è formalizzata. Ma lo può fare anche perché l’opposizione è nota, e può essere applicata al fumetto, pur se in maniera fluida, più evocativa che tassonomica. Gipi evoca esplicitamente l’opposizione, sembra quasi, a momenti, farne l’oggetto del discorso, ma si tratta di uno stratagemma a sua volta narrativo. È la figura di Faccia, attraverso questo stratagemma, a ricoprirsi a sua volta di una liricità più autentica. Alla fin fine, per quanto struggente e lirico sia quel cielo brillante che appare all’inizio, quando si arriva all’ultima pagina della storia è la figura di Faccia ad apparire lirica e struggente, e molto più giustificatamente tale.

Il cielo brillante ci affascina, certo; ma Faccia ci affascina molto di più. Il cielo brillante è facilmente lirico; mentre per trovare lirico il destino di Faccia bisogna fare molta più fatica, attraversando persino il territorio antilirico del grottesco. Tuttavia, una volta che il racconto di Gipi ci conduce attraverso questa fatica, Faccia ci appare, pur in maniera paradossale, ancora più lirico di quel cielo – e senza nemmeno il sospetto di stucchevolezza che ci sorgeva all’inizio.

Poetry comics? Boh! non saprei proprio. Tendenzialmente direi di no. Di certo c’è un uso molto acuto di certi stereotipi poetici, per ottenere effetti che di stereotipico non hanno proprio nulla.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti