Vasco Brondi e Andea Bruno, “Come le strisce che lasciano gli aerei”, pp. 54-55 Adesso che Andrea Bruno è stato consacrato come autore anche dalla storiona del fumetto italiano curata da Matteo Stefanelli e Gianni Bono (Fumetto! 150 anni di storie italiane, Rizzoli Lizard) posso permettermi di dirglielo, senza fargli troppo danno. D’altra parte, qualche critica negativa bisogna pure che qualcuno la faccia.

Intanto, che Bruno sappia disegnare è del tutto fuori discussione. Ma vale la pena di prenderla un po’ più alla lunga, e partire da Stefano Ricci, con il quale Bruno ha collaborato qualche anno fa.

Ricci è un illustratore di grande talento. Le sue immagini sono struggenti, ma soprattutto profonde, di una profondità di senso che ti costringe a guardarle a lungo, alla ricerca sempre di qualcos’altro. Non si può chiedere di più a un’illustrazione. Se Ricci fosse un pittore, sarebbe, credo, un pittore altrettanto bravo: in questo, illustrazione e pittura sono simili, funzionano abbastanza allo stesso modo.

Ma Ricci, oltre a fare illustrazioni, ha fatto fumetti. E qui nasce il problema. Prendete queste immagini profondissime, che non vi permettono di distogliere lo sguardo, e mettetele in sequenza, in una sequenza che deve costruire un senso, magari un racconto, e che è, nel suo complesso, più importante delle singole immagini che la compongono (perché questo è il fumetto, sennò si fa altro). Se ciascuna immagine vi cattura troppo, la sequenza non funziona, non scorre, non vive; in definitiva non esiste.

Non che non si possa giocare sulla complessità delle singole immagini. Ci sono autori (Toppi, Mattotti, Muñoz…) che lo sanno fare benissimo; ma si vede anche che lavorano diversamente quando fanno illustrazioni da quando fanno fumetti. C’è probabilmente un limite oltre il quale non si può andare; oppure bisogna lasciare al lettore la possibilità di uscire dalla singola immagine, di prendere quello che può capire con uno sguardo relativamente veloce e proseguire, per poi magari tornare a guardare meglio alla lettura successiva…

Il problema dei fumetti di Ricci è che questa via di uscita non c’è, e le singole immagini ti tengono lì, splendide e immobili. La storia, di conseguenza, non respira; ugualmente non c’è.

Bruno non è caduto del tutto nella trappola del suo maestro. Le storie disegnate da lui scorrono, si lasciano leggere, ci sono. Ma il demone dell’illustratore lavora lo stesso.

Guardiamo le pagine del suo ultimo lavoro, sui testi di Vasco Brondi, Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino 2012). Storia delicata, triste, sporca, notturna, direi adattissima alle corde di Bruno. E guardiamo le macchie.

Le macchie sono il tratto distintivo dello stile di Andrea Bruno, nere nelle sue storie precedenti, qui in una fascinosa tricromia. Le macchie permettono a Bruno di lavorare sulla composizione, equilibrandola, dinamicizzandola, insomma rendendola visivamente interessante e insieme sporca, malsana, un po’ (parecchio) angosciosa. Se si trattasse di dipinti o illustrazioni, andrebbe benissimo. Bruno è un ottimo illustratore.

Il problema è che quella che abbiamo sotto gli occhi è una storia a fumetti, il cui scopo non è solo di costruire belle immagini, ma di raccontare per immagini. Nell’economia complessiva della storia disegnata da Bruno, dopo un po’ di pagine piene di macchie, viene spontaneo interpretarle come parte del rappresentato, non solo della rappresentazione; ma siccome non è possibile che il mondo rappresentato sia insanguinato o sporco sino a quel punto, l’unica spiegazione accettabile è che questa imposizione stilistica che è troppo forte per passare inosservata, e a cui non ci si abitua, non sia che l’espressione della personalità dell’autore.

Per cercare di spiegarmi con una metafora, è come se, nel raccontarmi una storia, chi la racconta producesse anche, al tempo stesso un lungo grido roco e disarticolato, che mi rende difficile capire le parole. Certo, il grido serve per dare drammaticità alla storia, anche attraverso la sua minore immediatezza di comprensione. Ma se il grido resta sempre uguale a se stesso, o si modula secondo logiche indipendenti da quelle della storia, l’impressione che riceveremo sarà di qualcosa di staccato e artificiosamente appiccicato alla storia – quand’anche si trattasse di una storia altrettanto angosciosa, e adeguata al grido.

Ecco, insomma: le macchie di Andrea Bruno a me fanno l’effetto di questo grido rauco, sporco, irregolare, magari pure interessante di per sé (ma di per sé dura troppo), che arriva insieme alla storia raccontata, senza legame con lei. Insomma, un estetismo. L’estetismo dell’artista che deve imporre il proprio stile (ovvero la propria personalità) a tutto quello che racconta. Ma non lo sa fare bene, ed è per questo riconoscibile come estetismo. Lo stile di un maestro emerge dall’opera, in modo che il racconto stesso, alla fine, ci possa apparire come un rauco grido di angoscia. Se lo stile si impone così tanto, dopo un po’ al lettore sembra di leggere sempre la stessa cosa, non importa quello che viene davvero raccontato sulla pagina. E questa sensazione non è sbagliata, in fin dei conti.

Io credo che Bruno, proprio in nome delle sue evidenti qualità, dovrebbe cercare di raccontare un po’ meno se stesso e un po’ più il mondo, certo attraverso se stesso, perché non c’è altro modo di farlo, ma tenendosi un po’ più indietro, un po’ più nascosto.

Dettagli (30) Questo Dettaglio mi fa immaginare un universo di pietra, come un paesaggio di colline pietrificate.

Sì, nelle valli si è intrufolato un filo di vita, a guardar bene lo si vede.

Furia vulcanica antica, e mare ad ammorbidirla, come pare che sia stato, varie ere geologiche fa.

Il muro e i fili Al solito, come tante altre che ho ormai pubblicato, questa foto mi piace perché allude all’ortogonalità senza realizzarla, contaminando di fatto l’esattezza dell’angolo retto con le mille piccole difformità del mondo reale.

In questo contesto di inesattezze, persino l’effettivo angolo retto (nella terza dimensione) del cavo in basso a sinistra viene più facilmente letto come una diagonale, un po’ in rima con il cavo storto che scende dal raccordo sul muro, o come il profilo stesso del muro a destra.

E poi c’è l’erba in alto, e il muschio giallo dappertutto, per non parlare dei colori e della forma effettiva dei mattoni.

Diciamo, insomma, che il bello del progetto funzionalista è stato, in fin dei conti, quello di farci scoprire che la perfezione geometrica è un gran bell’obiettivo, fin che resta tale, e non ci si avvicina troppo.

Presa qui.

Questo post vuole solo segnalare una recensione al mio libro Maestri del fumetto.

Perché non faccio questa segnalazione nell’apposita rubrica qui a fianco “Cosa mi piace”? Be’, perché si tratta di una recensione speciale, fatta da Daniele Barbieri a Daniele Barbieri – solo che uno dei due non sono io (credo).

Eccola qui, dal Blog di Daniele Barbieri:

Le nuvolette dell’omonim(i)o…

Pogo, di Walt Kelly Raramente guardiamo le parole. Tutto il processo di scrittura è mirato a far sì che le leggiamo, non che le guardiamo. E leggere vuol dire passare oltre, cioè passare direttamente dalla parola scritta al suo suono o, ancora più spesso, da otto o nove secoli a questa parte, al suo senso.

La forma grafica della parola è quindi presente, ma apparentemente ignorata, perché l’attenzione del lettore è concentrata altrove, sul senso, o al massimo (ma già raramente) sul suono evocato. Eppure, proprio per questo, quella forma grafica può agire indisturbata sul lettore, trasmettendogli una gran quantità di senso senza che la sua attenzione, concentrata altrove, possa valutare o filtrare. Non si tratta solo (ma certo anche) di maggiore o minore facilità di lettura (in termini cioè di leggibilità ottica); però anche questo ha il suo peso: rendere, per esempio, otticamente faticosa la lettura di un testo verbale significa associare a quella lettura un senso di fatica e fastidio – e non è detto che il lettore sia capace di dissociare questo senso da quelli trasmessi dalle parole. Al di là della leggibilità, poi, la scelta del carattere, tipografico o calligrafico, è qualcosa che caratterizza inevitabilmente il testo scritto, anche al di là della convenzionale irrilevanza che gli attribuiamo, abituati come siamo a vedere le medesime parole potenzialmente stampate in forme editoriali diverse.

Quando dalla scrittura autonoma si passa alla problematica della scrittura all’interno del fumetto, la questione diventa evidentemente ancora più rilevante. Ho avuto occasione di sostenere che i fumetti, nel loro complesso, si leggono (cioè, non si guardano), tuttavia ho anche sempre spiegato che questa lettura (che è tale, perché il fumetto è un linguaggio sequenziale, che mira a raccontare una storia) non si può basare sull’oblio del guardare, come quella del romanzo puramente verbale, perché si tratta di una lettura che ha alla sua base proprio il guardare, e le sue regole. In altre parole, il lettore di fumetti, a differenza di quello di sequenze verbali, non può mai trascurare le forme grafiche, perché la base del racconto è esattamente quella, e il processo di interpretazione di base è sin dall’inizio più complesso di quello, convenzionalizzato, della parola.

Saper guardare i fumetti, per poterli leggere, vuol dire non limitarsi a vedere le immagini come riproduzioni di scene del mondo reale, ma a capire la loro natura specifica di forme grafiche, cioè forme disegnate.

Tra queste forme disegnate ci sono quelle del lettering, figura tra le altre in un contesto che chiede di essere guardato. Per questo motivo, la questione del lettering del fumetto è più diretta, più facilmente comprensibile, più immediata per il pubblico, della questione del lettering in generale, cioè delle scelte tipografiche della stampa.

Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione. Ho apprezzato moltissimo l’approccio di Marco Ficarra, sin da quando sono stato un fortunato beta reader di questo suo Manuale di lettering. Le parole disegnate nel fumetto (Tunuè 2012). Ficarra inizia il suo libro con una breve storia della scrittura, dalle origini alla romanità, e poi dalla romanità ai giorni nostri, sino alla tipografia e calligrafia novecentesche. In questo modo, la questione del lettering nel fumetto si trova ben inquadrata in una storia dove la scrittura mostra il proprio primitivo rapporto con l’immagine, e la sua mai completa separazione da quella dimensione.

Il titolo non deve trarre troppo in inganno. Delle circa 200 pagine che compongono il volume, le seconde 100 sono davvero un prezioso manuale per chi voglia cimentarsi con il lettering del fumetto, sia a mano che informatizzato, con i vantaggi e gli svantaggi, le possibilità e le difficoltà dell’uno e dell’altro approccio. Ma le prime 100 sono di grande interesse anche per chi desideri soltanto comprendere un aspetto così importante e così marginalizzato del fumetto.

Avete mai pensato, per esempio, all’importanza della posizione del balloon rispetto alle figure in una vignetta e nella sequenza di una tavola? O alla forma di balloon e didascalie? O all’importanza dell’ingombro del testo scritto all’interno del balloon? Sembrano questioni da tecnici, ma quando Ficarra ve le spiega, e ve ne mostra lì le diverse possibilità, capite immediatamente non solo che ci sono forme corrette ed errori, ma anche che, nell’ambito di ciò che è di principio giusto, ci sono anche forme più o meno adatte a quello specifico contesto grafico, e non esiste una correttezza a priori, perché posizione e forma del lettering qualificano ciò che vedete non meno delle figure che le accompagnano.

Se non avete ambizioni di letterista, le prime 100 pagine del libro sono comunque una ragione sufficiente per leggerlo (fosse solo per la grande abbondanza di esempi analizzati). Tuttavia, una scorsa veloce alle successive 100 permette anche di capire che informatizzazione del lettering non vuol dire necessariamente prodotti più uniformati e meno curati. Certo, il computer e i suoi programmi ci aiutano a risparmiare lavoro, e questo non è poco. Tuttavia, quando si fanno le cose per bene, ci permettono anche di ottenere risultati che a mano sarebbe difficile ottenere, mantenendo la varietà e l’efficacia necessarie.

In altre parole, la puntigliosità didattica (e chiarezza esplicativa) di Ficarra ci fa capire che il computer non è che uno strumento, e che la qualità del risultato dipende da come lo utilizziamo. Con il computer possiamo utilizzare l’orrido Comic Sans, e distruggere la qualità visiva di qualsiasi fumetto; ma possiamo anche ottenere i raffinati risultati di Manuele Fior o di David Mazzucchelli. Dipende solo da noi.

Dettagli (29) Qualche attimo di perplessità lo avete avuto, suppongo (se no, non siete umani), prima di riconoscere che si tratta di un riflesso.

L’acqua è fangosa, il cielo è grigio, gli alberi un po’ spennacchiati. Cos’è allora che mi attira in questa pozzanghera?

Dettagli (28) Questo Dettaglio è il pendant di quello della scorsa settimana. La struttura a stella è la stessa, anche se è diverso il modo di aprirsi e, evidentemente, i colori.

Facciamo finta che siano decorazioni natalizie, va!

Dettagli (27) Questo Dettaglio mi inquieta. Però è natalizio?

Gli ombrelloni rossi Dal punto in cui questa foto è stata presa, gli ombrelloni sembrano quasi spuntare da sotto terra, e, alla fine, sono una specie di serpente rosso tra la parte bassa grigia di sassi e la parte alta blu di mare e di atmosfera.

C’è un po’ di convergenza delle linee verso sinistra, e un po’ di dilatazione delle distanze tra gli ombrelloni procedendo invece verso destra; e anche le diagonali (quelle della montagna, quella degli ombrelloni rossi e quella della spiaggia) scendono tutte verso destra. Insomma, un sacco di movimento, in questo posto dove non si vede nessuno.

Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro Renato Giovannoli è un carissimo amico; lo è sin da quando, il primo anno di università, seguivamo insieme le lezioni di Eco. Gli ho sempre invidiato una certa irriverenza intellettuale, e una decisa originalità nell’inventarsi i temi su cui lavorare. Dal 1982 l’ho invidiato ancora di più, perché aveva pubblicato un libro non solo assai bello, ma anche originalissimo come argomento: La scienza della fantascienza, un’indagine, brillante ma serratissima, sull’immagine della scienza che emerge nei romanzi di fantascienza. Ho smesso di essere invidioso solo nove anni dopo, quando ho pubblicato anch’io qualcosa che mi sembrava altrettanto degno, I linguaggi del fumetto.

Ci siamo persi di vista per qualche anno. Poi Renato mi contattò per chiedermi alcune informazioni sull’X-9 di Alex Raymond e Dashiell Hammett, per un libro che stava scrivendo sul poliziesco. Il libro è poi uscito nel 2007 per le edizioni Medusa, ed è Elementare Wittgenstein. Filosofia del racconto poliziesco. Cosa vuol dire fare una filosofia del racconto poliziesco? Vuol dire rendersi conto che il genere poliziesco è una grande metafora delle teorie della conoscenza e dell’indagine, e poi cercarne le radici – magari appoggiandosi alla divertente scoperta che Wittgenstein era un appassionato lettore di polizieschi, ma non quelli deduttivi alla Sherlock Holmes, bensì gli americanissimi hard boiled stile Hammett. Potremmo forse dire che, in qualche modo, Giovannoli ci mostra che la filosofia, anzi l’epistemologia e la logica stanno al poliziesco come la scienza sta alla fantascienza. Ma anche se non foste interessati alla filosofia e vi interessasse solo il poliziesco, varrebbe comunque la pena di leggerlo, questo libro, anche solo per la finissima analisi delle differenze tra le diverse varietà e sottogeneri, e le modalità investigative dei vari Holmes, Wolfe, Marlowe, Brown, Murple…

Il vampiro innominato (sempre Medusa, 2008) è un brillante e paradossale (ma non troppo) tentativo di mostrare i rapporti tra I promessi sposi e Dracula. Non racconterò qui quali siano questi rapporti (così avete un motivo in più per comperare il libro). Alcuni sono poco più di un divertissement intellettuale. Ma altri sono davvero seri, e ci inducono a una lettura molto più gotica del nostro romanzo nazionale di quanto a scuola ci sia mai stato insegnato.

Jolly Roger. Le bandiere dei pirati (Medusa, 2011) è un altro bel libro che parla proprio di quello che è annunciato nel titolo, e ci trasporta in una minuziosa indagine sulle tradizioni piratesche e sull’immaginario che le circonda, nella storia e nella letteratura. Un altro libro da leggere, insomma.

Ma il motivo per cui parlo qui di Giovannoli è un altro. Qualche tempo fa Renato mi aveva già regalato un fascicoletto pubblicato dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù, di cui lui era il curatore, e che raccoglieva due racconti scritti e illustrati da Antonio Rubino: Fiabe del Duemila scritte nel Millenovecento. Rubino le aveva scritte nel 1933, insieme a molte altre, ed erano, all’epoca, uscite solo su rivista. La piccola pubblicazione svizzera testimoniava l’inizio di un lavoro che Renato stava svolgendo, e che ha avuto conclusione con il volume più recente, curato sempre da lui: Antonio Rubino, Fiabe del tempo futuro in stile Novecento (Stampa Alternativa 2012).

Sono sedici divertenti racconti per ragazzi e non solo (sino a oggi inediti in volume), seguiti da un bella appendice storica e filologica, che mostrano un aspetto del proteiforme Rubino che va ben al di là delle sue (straordinarie) doti di illustratore e fumettista – e ci mostrano insieme, con pervasiva ironia, quale potesse essere l’immaginario del futuro diffuso in quegli anni.

Ancora la fantascienza, insomma – ma in tutt’altro modo, e in tutt’altro mondo. Quanto a invenzioni bizzarre e originalità degli argomenti, Giovannoli e Rubino hanno ben poco reciprocamente da invidiarsi.

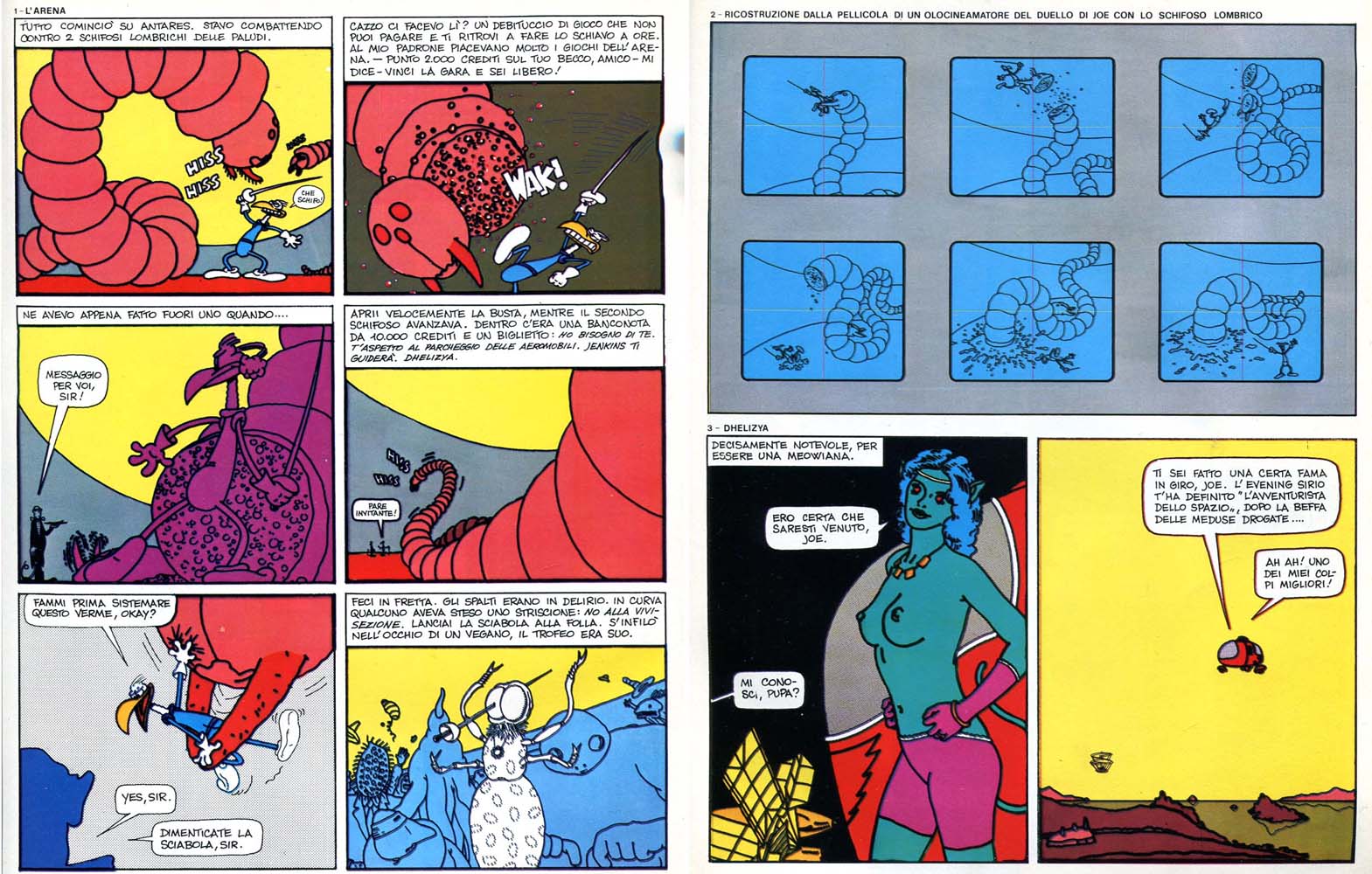

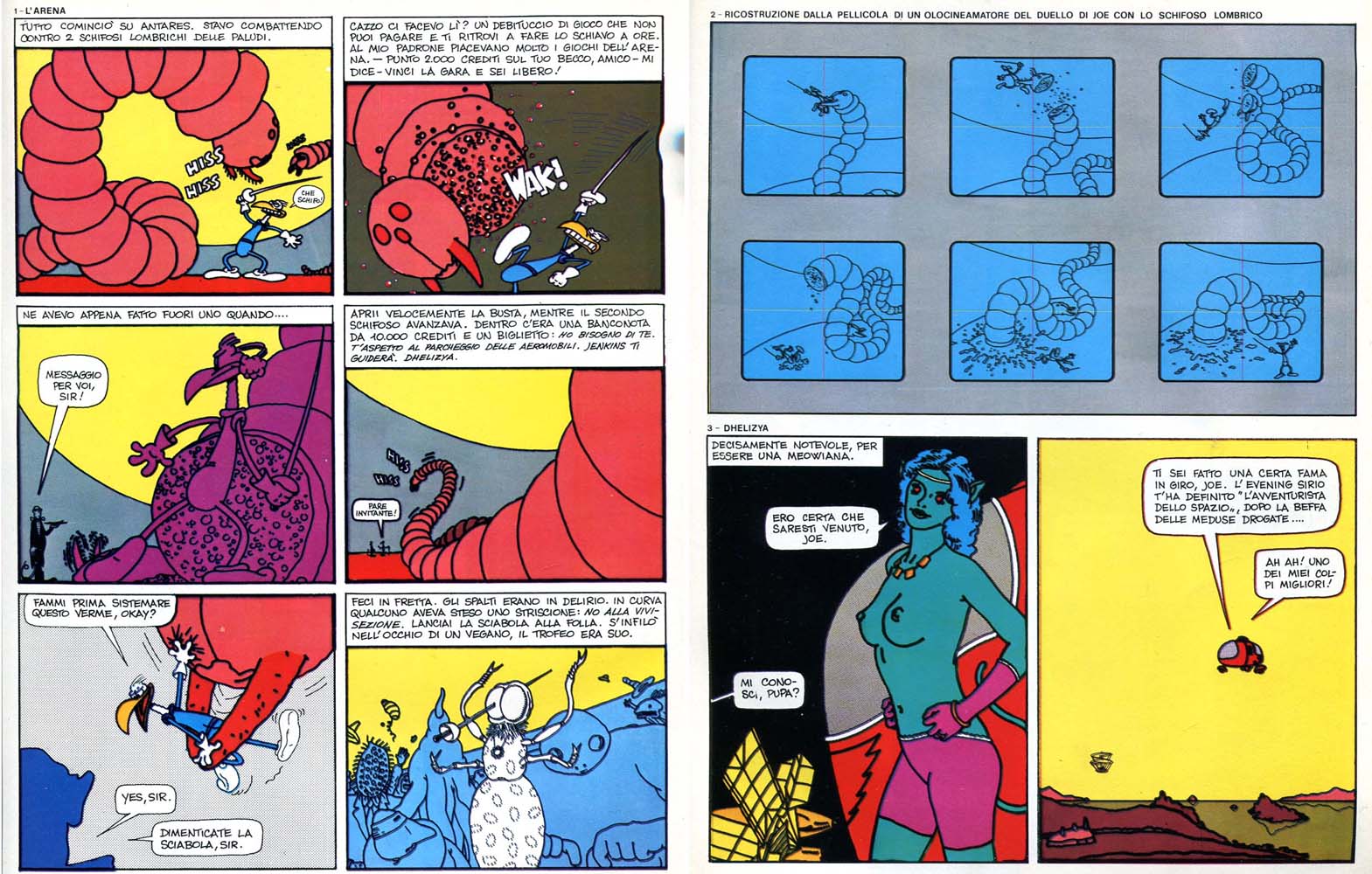

Lorenzo Mattotti, Huck Finn. pag.99 Era il 1978, quando il 24enne Lorenzo Mattotti pubblicava per le edizioni Ottaviano il suo secondo lavoro consistente, Le avventure di Huckleberry Finn, da Mark Twain (il primo era stato, poco prima Alice Brum Brum, con Jerry Kramsky, sempre per Ottaviano). L’avventura di Valvoline, con le sue tensioni moderniste e futuriste, sarebbe iniziata solo qualche anno dopo. Al momento, dopo precedenti ricerche nel campo del grottesco, il giovane Mattotti si doveva confrontare col tema del realismo, e con un classico dei classici del realismo americano.

Eppure, per quanto Huck Finn sia davvero un romanzo realista, è anche un romanzo di avventure, e il contesto in cui si svolgono i fatti è quello di una quotidianità di campagna (non meno violenta e pericolosa per questo) in cui la dimensione avventurosa assume inevitabilmente una connotazione grottesca. Ed è su questo, quindi, che Mattotti finisce per giocare, costruendo un’iperbole della realtà che rimane sì realisticamente espressiva, ma caricando tutto.

Rispetto alla liricità delle storie che produrrà qualche anno più avanti (Fuochi, indubbiamente, ma anche il più grottesco Spartaco), qui certo Mattotti è ancora un po’ immaturo. Si sta provando con il disegno; è già bravissimo; ha già uno stile estremamente personale (anche se gli influssi di Oski e di Muñoz si vedono abbastanza) – ma negli anni successivi cambierà moltissimo, si inventerà davvero tutto un altro mondo grafico. Quello che chi conosce i lavori maturi di Mattotti riconoscerà in queste pagine è l’andamento di certe curve espressive (quello, poi, de La linea fragile, per capirci), ma anche una certa passione per i neri un po’ tempestosi (quelli, poi, delle illustrazioni di Hänsel e Gretel, per intenderci).

Detto questo, l’Huck Finn del giovane Mattotti (sui testi di Antonio Tettamanti) è già un’opera molto bella, leggibile con grande piacere anche a prescindere dal futuro del suo autore. L’ha ripubblicata Orecchio Acerbo (insieme con Coconino), in una bella edizione orizzontale, grazie alla riscoperta che l’autore ha fatto del suo stesso lavoro quando una brava colorista, Céline Puthier, gli ha mostrato quanto una buona (e discreta) colorazione potesse ridare vita, e profondità, ai suoi disegni. È un colore piatto e poco invasivo, spesso monocromo (e comunque sempre con una bassa gamma di tinte), che rispetta in maniera sostanziale il disegno di Mattotti – però dà vita allo spazio, agli spessori, alle distanze…

Ho tirato fuori la mia vecchia copia delle Edizioni Ottaviano, quella del ’78, con la carta un po’ ingiallita. Era già un bell’oggetto. Ma questo forse è meglio. Più grande, bella carta, bei neri, bei colori. Da mangiare, quasi.

Ah; me ne ero dimenticato. Ma mi è tornato a mente appena l’ho visto: a pagina 99 (quella che ho messo qui sopra) ci sono due buffi personaggi con la barba che passano, discutendo tra loro. Sono José Muñoz e Carlos Sampayo, in un sentito (e parodistico) omaggio.

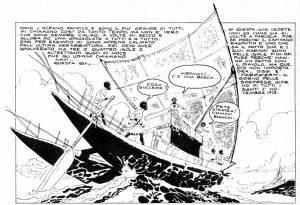

Hugo Pratt, Una Ballata del mare salato, la prima vignetta Venerdì, il 14, ho fatto la prima lezione del mio corso. C’è ancora qualche posto, anche per chi volesse inserirsi dal 18 gennaio.

Ho parlato, come previsto, di Hugo Pratt e della sua Ballata del mare salato. Mi pare di avere rispettato le promesse che avevo fatto in questo post qui. Mi pare che il mio pubblico sia uscito piuttosto soddisfatto. Io lo ero, perché mi pare di aver detto delle cose interessanti.

Unico neo, ho dimenticato di registrare la lezione, come avevo mezzo promesso a qualcuno su Facebook, a vantaggio almeno parziale di chi non può partecipare. Mi dispiace. La concitazione della preparazione mi ha fatto dimenticare, al momento, di questo dettaglio. Dalla prossima volta, se il pubblico non ha niente in contrario, cercherò di ricordarmi.

La prossima volta sarà la volta di Frank Miller, quando era davvero grande: The Dark Knight Returns, il 18 gennaio. Il 25 gennaio analizzeremo una storia dalla serie Nel bar, di José Muñoz e Carlo Sampayo, “Quelli che”; il primo febbraio faremo un grande e fondamentale salto indietro nel tempo, sino a Winsor McCay e al suo indimenticabile Little Nemo; l’8 febbraio chiuderemo il primo modulo con Andrea Pazienza, leggendo una storiella comica (“Cucù al salamone”) e una no, la prima storia di Zanardi, “Giallo scolastico”.

Il resto del programma è qui. Se vi interessa, scrivetemi a guardareleggere@gmail.com.

Dettagli (26) Lo so che l’effetto sarebbe disgustoso, ma questa roba vista così da vicino mi fa venir voglia di masticarla, di prenderla in bocca, di inglobarla…

È una piccola vertigine.

Il televisore e le finestre Che cos’è che non quadra in questa immagine? (è stata presa qui, ma questo non influisce molto)

Il televisore, i fiori…: un interno. La vite americana, le finestre, i tavoli e il cameriere: certamente un esterno. Ma quasi senza soluzione di continuità, a parte le varie sbarre più o meno diagonali.

O forse è solo il fatto che non ci sono linee orizzontali (le verticali sì, però), e questo rende un po’ instabile tutto – perché non si tratta solo della diagonalità dovuta alla prospettiva. C’è dell’altro, qui.

O sarà questo fitto, questo spazio ultrapieno…

Tanino Liberatore, Frigidaire n.1, quarta di copertina Ultimo degli autori che compaiono sul numero 1 di Frigidaire (dopo Tamburini, Pazienza, Scozzari e Mattioli) è Tanino Liberatore. Vi appare con una serie di illustrazioni coordinate (quasi una storia, nel loro insieme), una puntata di RanXerox su testi di Tamburini, e la quarta di copertina che vedete qui sopra (l’integrale di RanXerox è appena stata pubblicata, tra l’altro, dalle Edizioni Comicon).

Liberatore è forse il meno intellettuale e certamente il meno ideologico del gruppo. Ma ha una mano grafica da grande virtuoso e una straordinaria capacità di rappresentare ciò che disturba. Del gruppo è probabilmente il più lontano dal considerarsi parte di un’avanguardia. Sesso e violenza sembrano i suoi temi preferiti.

Ma l’iperrealismo delle sue carni finisce per essere davvero disturbante, e il suo erotismo assume una dimensione che fa quasi paura, più paura comunque della barocca violenza agita dai suoi personaggi, troppo estrema per essere credibile, troppo palesemente non credibile per voler fare paura. È semmai una violenza che ha aspetti ridicoli, ed è piuttosto questo a fare paura, cioè che si possa arrivare a riderne.

A prima vista, il sarcasmo delle carni martoriate di Liberatore sembra fratello del sarcasmo di Scozzari, nichilista e devastante. Ma ciò che viene disegnato da Liberatore resta troppo sensuale, comunque troppo erotico per potersene sbarazzare come semplice provocazione. L’appeal erotico continua a funzionare, i corpi e le carni chiedono di farsi guardare: non c’è una ridicola squisitezza al centro del discorso, qui, ma un iperrealismo muscolare di pose provocanti, una bellezza alla Mapplethorpe – accostata al male, al dolore vissuto, alla cicatrice orribile, al sadismo.

Le immagini di Liberatore pretendano di farsi guardare mentre invitano a distogliere lo sguardo. In questa ambivalenza si resta invischiati. Dov’è il messaggio politico, in tutto questo? È solo nella dimensione personale, nelle pulsioni elementari, e nella violenza che ne deriva. Non è l’estetismo dell’avanguardia quello che muove Liberatore, ma è comunque un estetismo, un compiacimento dell’ambiguità della carne e del vivere in un mondo che subisce la violenza.

Anche Liberatore, anzi, per certi versi soprattutto Liberatore, con i suoi eccessi, è il testimone della propria epoca e dell’ambiente culturale e sociale di Frigidaire. Non è un caso che RanXerox, il personaggio creato da Tamburini, spicchi il balzo proprio quando inizia a disegnarlo lui. L’eros e il male di Liberatore sono davvero quelli che incarnano, portandolo all’eccesso, il sentire diffuso nei lettori di Frigidaire, la sensazione che non ci sia rimasto più niente da fare, politicamente parlando, se non compiacersi della propria diversità, e vivere di quella.

Dettagli (25) Senza parole

Il muro rosaceo Nel mondo reale, questo muro si trova qui. Nell’immagine che avete sotto gli occhi è un dettaglio materico un po’ sgranato dall’ingrandimento, che crea una composizione quasi astratta insieme con altre linee sostanzialmente ortogonali.

A me piace, oltre all’incrocio delle linee, il contrasto tra il rosaceo/violetto del muro e il giallo chiaro dell’altro muro più a destra, quello tra i diversi marron/ocra, e quello tra i vari grigi e bianchi.

Insomma, un’altra variazione sul tema di sempre. Una città invisibile perché nascosta dalla sua struttura plastica. Però anche queste linee astratte parlano di persone che hanno lavorato per costruire questi muri, e di natura che ha operato per invecchiarli.

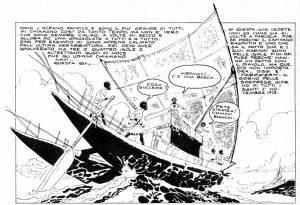

Hugo Pratt, Una Ballata del mare salato, la prima vignetta Il 14 dicembre parte il mio corso privato/pubblico (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione è dedicata a Una ballata del mare salato, di Hugo Pratt.

È un testo prototipico, uno di quei testi di cui è difficile parlare perché definiscono una norma, e sono poi gli altri testi a definirsi per il modo in cui assomigliano o si differenziano dal prototipo. Insomma è un classico talmente classico che è difficile trovarne altri.

Che cosa ne diremo? Ci sarà, doverosamente, una piccola introduzione storica: quando dove e perché, sia nella carriera di Pratt che nella situazione italiana. Non è il centro del discorso, ma va fatto.

Poi, vorrei esplorare una serie di aspetti:

– il tratto, ovvero le ragioni dell’efficacia di questo bianco-nero così marcato, privo di sfumature e retini;

– inquadrature e montaggio, ovvero il rapporto con il cinema;

– lo scorrimento del tempo, ovvero come si dipanano le scene e come si avvicendano;

– l’intreccio, ovvero come succede che una storia con aspetti così foillettoneschi (le coincidenze determinanti sono davvero troppe nella vicenda raccontata) riesca ad apparire ugualmente così intrigante e persino realistica, a volte;

– i temi, ovvero come il mare salato sia davvero il protagonista di questa storia, e Corto Maltese ancora soltanto un personaggio (per quanto certamente il più importante tra quelli umani).

Ce la farò, in due ore? Chi ci sarà, lo vedrà.

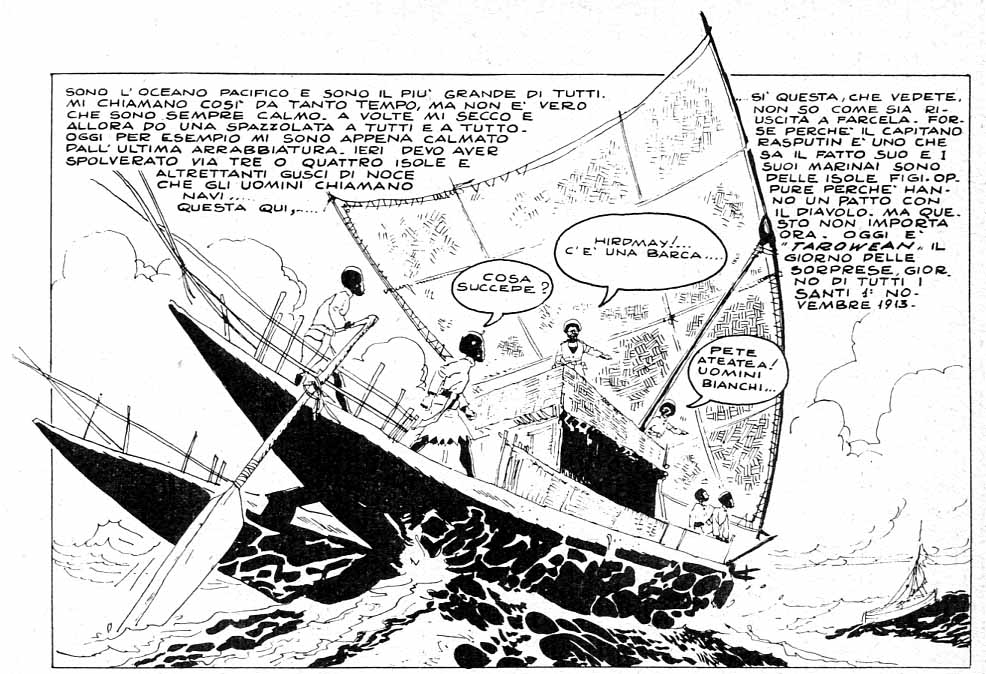

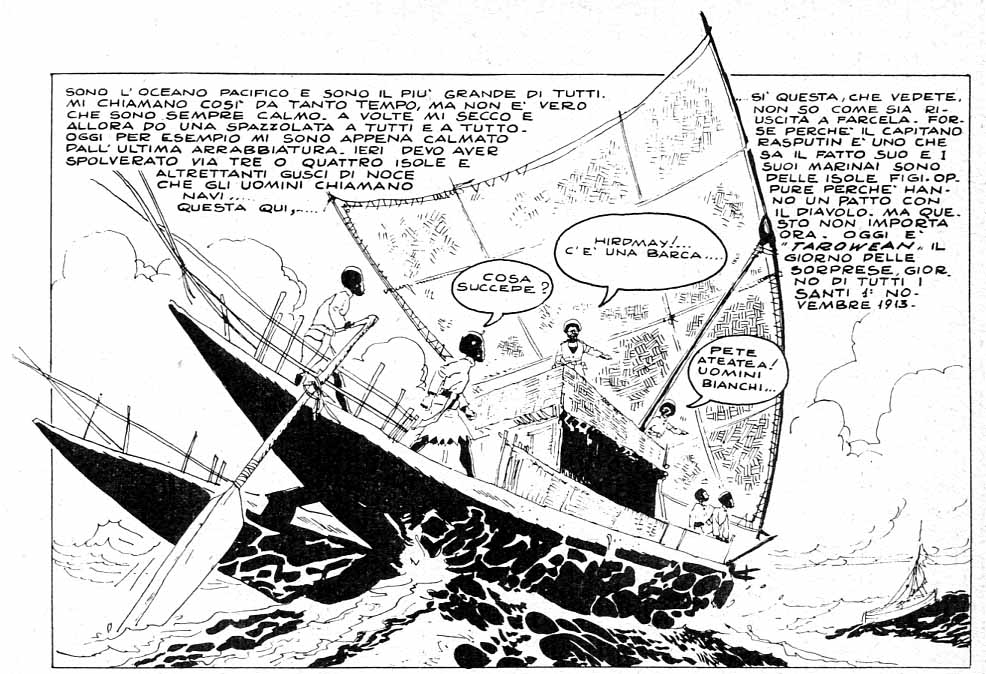

Massimo Mattioli, “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, da Frigidaire n.1 Proseguendo nello sfogliare le pagine del primo numero di Frigidaire, 1980, dopo Tamburini, Pazienza e Scozzari, incrociamo l’inizio della epica saga di “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, by Massimo Mattioli.

Ci troviamo in pieno hard boiled, proprio come nella riduzione scozzariana della Blue Dahlia di Chandler, solo che qui tutto è virato in parodia. L’ambientazione è quella fantascientifica da Humanoïdes, il tono del racconto hard boiled pure (si pensi a The Long Tomorrow di Moebius), ma anche Muñoz e Sampayo l’hanno reintrodotto nell’universo del fumetto qualche anno prima; il disegno echeggia l’underground americano. Mattioli si inserisce perfettamente nella tendenza complessiva del momento – salvo che, per età e anzianità lavorativa, un bel po’ di queste cose aveva iniziato a farle ancora prima degli altri, e questo, indubbiamente, gli dona un certo vantaggio.

Anche Mattioli, infatti, proprio come Scozzari, è oltre. Ma non c’è nessun nichilismo in lui, nessun sarcasmo amaro. Come Pazienza, e ancor più di lui, Mattioli sembra divertirsi moltissimo in quello che fa. Non a caso ha lavorato sino a quel momento (e lo farà per tutta la sua vita sino a oggi) soprattutto come autore per bambini, e di grandissimo successo. La prima cosa che i fumetti di Mattioli trasmettono ai suoi lettori, infatti, bambini o adulti che siano, è la sensazione che l’autore per primo si sia divertito moltissimo, e che stia giocando con gli elementi di una specie di meccano mediatico, con il quale si può costruire di tutto, e divertirsi con tutto – tanto è tutto finzione, tanto è tutto gioco.

Poi, il gioco, si sa, allude certamente al mondo reale; però intanto è gioco, appassionante e divertente.

Non c’è dubbio che a delineare i tratti di quella sorta di avanguardia che è stata Frigidaire abbia contribuito molto uno slogan che aveva molto successo in quegli anni, che diceva: “Una risata vi seppellirà”. Il male già era nato e vissuto programmaticamente su questo principio. In Frigidaire c’era di più, indubbiamente: ridere è importante, ma non basta. Frigidaire superava già quello che era ancora il limite del Male e di quello che sarebbero stati i giornali di satira da allora sino a oggi, da Tango e Cuore sino a Mamma e i nuovi Male: ridere va bene, ma se poi ci si ferma lì, non si va molto in là. Troppo spesso, poi, la risata rimane alla superficie delle cose, e si prende in giro il nemico politico confermando acriticamente se stessi e la propria posizione. È anche questo che ha permesso l’istituzionalizzazione della satira in Italia, e ha decretato la sua completa inoffensività.

I primi oggetti del ridicolo nelle storie di Frigidaire (di tutti gli autori di cui stiamo parlando in questi post) sono i lettori stessi della rivista, e i loro gusti e le loro passioni letterarie. In questo senso davvero Frigidaire non è stato un’avanguardia (pur restandola per altri versi) perché aveva attorno un ambiente culturale e sociale anche piuttosto ampio, che ci si riconosceva, e riusciva a ridere anche di sé attraverso le sue pagine. Movimentista più che avanguardista, proprio come Pazienza, è quindi anche Mattioli – pur se in maniera un po’ più intellettuale. A Mattioli piace strizzare l’occhio, citare, provocare attraverso gli accostamenti colti e volgari. Sconvolgerà tutti, un paio di anni dopo, con lo splatter porno dei personaggi alla Tom & Jerry di Squeak the Mouse, mettendo assieme, oculatamente e calcolatamente, ma con straordinaria energia inventiva e capacità di divertirsi e divertire, gli estremi opposti dell’ingenuità infantile e delle perversioni adulte.

Dettagli (24) La foto è stata presa dall’alto verso il basso, si capisce, eppure là sotto c’è il cielo (o tale sembra).

Nella pietraia grigia, questi alberi sembrano apparizioni, strane presenze.

Un luogo inumano (o tale sembra).

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti