Dago, di Robin Wood e Alberto Salinas Qualche giorno fa ho conosciuto Robin Wood (lo sceneggiatore di Dago, Nippur, Amanda, Martin Hel, Gilgamesh, Savarese, Mojado, Dax, Morgan e una quantità inverosimile di altri personaggi e serie). Tra le varie cose che ci ha raccontato c’è il fatto che “Robin Wood” non è uno pseudonimo, bensì un nome vero che gli ha tormentato l’infanzia, ma in seguito si è rivelato un vantaggio; c’è il fatto che ha fatto ben pochi anni di scuola, nonostante la competenza storica che dimostra nelle sue sceneggiature sia sempre esemplare; e c’è quella che mi ha colpito di più, ovvero il fatto che quando lui inizia a scrivere una storia non ha la più pallida idea di come proseguirà e di come andrà a finire.

Potrebbe sembrare una confutazione delle idee strutturaliste sul racconto, ovvero del principio che tutti i racconti si basano su schemi, ma non lo è affatto. Anzi, forse ne è una conferma: Wood avanza brillantemente nella stesura dei suoi racconti proprio perché questi schemi sono stati da lui interiorizzati, e anche molto bene, con tutta la casistica delle potenziali varianti canoniche e delle possibili variazioni non canoniche. Tanto più perché Wood è un maestro della narrativa seriale, e il lettore seriale ha bisogno di riconoscere gli schemi (magari, se è raffinato, per apprezzarne le variazioni) anche più del lettore non seriale.

Non è questo il punto, dunque. Se Wood progettasse le sue storie in maniera diversa, e magari più strutturale anche nella loro genesi, io non credo che vi si potrebbero trovare né più né meno schemi di quanti se ne possano trovare ora. Tuttavia, una differenza, e non da poco, potrebbe esserci lo stesso.

Pensiamo alla differenza che c’è tra il jazz e la tradizione musicale classica, o, per dirlo in maniera più esplicita, tra la musica che si basa sull’improvvisazione e quella che si basa sulla scrittura. La scrittura permette senz’altro alla musica un livello di complessità che l’improvvisazione non potrebbe mai raggiungere: non si possono far suonare insieme 90 strumentisti senza una partitura, a meno che non ci si basi su giri armonici stranoti e banali. Eppure c’è qualcosa nell’improvvisazione che la musica scritta non riesce mai a trovare: un livello di freschezza e di immediatezza che dipende proprio dall’entusiasmo dello stare trovando.

Trovare, tra l’altro, è una bella parola, che è entrata in italiano (come in francese) a partire dalla sua origine in campo musicale. Trovare voleva dire, in epoca medievale, inventare tropi, cioè variazioni, novità: era l’arte, appunto, dei trovatori. Trovare voleva dire avere l’intuizione improvvisa di un modo migliore per dire quella stessa cosa; l’arte di John Coltrane, insomma, il più grande trovatore del XX secolo.

Ora, certamente Coltrane conosceva benissimo tutti gli schemi possibili del suo campo musicale; eppure quando suonava, improvvisando, trovando, questi gli apparivano semplicemente come possibili prosecuzioni alternative, o come spunti per inventarne (dal latino invenio, che significa trovare) una nuova che solo assomigliasse alle vecchie; o anche per sceglierne una (vecchia) che nessuno aveva previsto che si potesse mettere lì.

I racconti, come la musica, sono certamente fatti per schemi. Ma quello che fa la differenza tra diversi livelli di qualità è il modo in cui questi schemi si combinano o si innestano tra loro. L’arte dell’improvvisazione ha certamente dei limiti, ma possiede il grande vantaggio dell’estemporaneità, del dover seguire il flusso che si sta implicitamente creando. E, qualche volta, sono proprio questi limiti a costringerci a uscire dal prevedibile.

Insomma, non mi dispiace pensare a Robin Wood come a una specie di Coltrane della sceneggiatura, con i limiti, ma anche le potenziali fluidità che questo comporta. Poi, certo, Wood può sempre rivedere quello che ha scritto, correggere e limare, o buttare e riscrivere. Coltrane non poteva.

Negozio di spezie a Mattancherry Ho scattato questa foto in Bazaar Road a Mattancherry, Cochin, nello stato indiano del Kerala. Come dice il nome della strada, si tratta di un luogo di commercio, ma il nome non ci dice che Cochin era una colonia portoghese e che l’intera strada è un’area di docks, costruita dai portoghesi stessi in stile europeo – anche se ovviamente riadattata all’uso e consuetudini indiane: in sostanza, un’affascinante e vivacissima fatiscenza. Di fianco a questo negozio c’è persino una chiesa.

Bazaar road diventa, poco più avanti, Jew Town Road, che possiede persino una bella e antica sinagoga. Gli ebrei arrivarono qui, ai confini del mondo, intorno al 75 d.C., cioè subito dopo la diaspora. Insomma, il melange di profumi di queste spezie rimanda al melange di culture che ci circondava quando l’ho scattata.

Tuttavia, anche se tutto questo aggiunge fascino alla foto, non è per questo che ne parlo. Ci sono due motivi (oltre a quelli, di circostanza, che ho già detto) per cui questa foto mi piace, nonostante la lieve sovraesposizione del muro bianco esterno.

Il primo è che qui tutto è organizzato per ortogonali, quasi come in un dipinto funzionalista, alla Mondrian. Naturalmente questo tipo di riferimento non è certo qualcosa che abbia inventato io: già negli anni 20 Edward Weston riusciva a produrre riferimenti di questo genere persino con foto di nudo. Questa ortogonalità fornisce all’immagine un tono un po’ irreale, quasi come se davvero quello che si vede fosse bidimensionale.

Il secondo motivo per cui questa foto mi piace è che, proprio per questa ortogonalità e la suggestione di bidimensionalità che ne risulta, la profondità emerge molto lentamente, e per piani giustapposti, uno dietro l’altro, come se fossero quinte teatrali.

Questo effetto, e il rallentamento percettivo che ne consegue, mi ricordano una vignetta di Flash Gordon che ho usato molte volte per mostrare come la profondità spaziale, gestita in un certo modo, possa essere usata per allungare il tempo di lettura. Nel caso di Flash Gordon, questo crea inoltre una certa coerenza con l’uso, adottato da Raymond, di verbose didascalie: un lungo tempo di lettura dei testi narrativi, cioè, è tollerabile in una vignetta se si accompagna a un lungo tempo di lettura dell’immagine. Questo, a studiare Flash Gordon, appare chiarissimo in Raymond – mentre quando la serie passa poi nelle mani di Austin Briggs, non è solo la qualità grafica del disegno a scendere, ma anche la capacità di tenere assieme la lunghezza dei testi con le sue immagini. Briggs non è davvero capace di costruire la durata della lettura visiva, e cerca di buttarla sull’istantanea efficace che rende il movimento. Peccato che non fosse un drago nemmeno lì.

Certo, la vignetta di Raymond non ha il riferimento funzionalista, però i piani giustapposti ci sono, uno dietro l’altro. Ma è una vignetta, appunto, non una foto, e il disegnatore nasconde con facilità i raccordi trasversali dello spazio, nella direzione della profondità. Nella foto, la costruzione ortogonale ha più o meno la stessa funzione.

Alex Raymond, Flash Gordon, vignetta dalla tavola del 9 gennaio 1940

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, pag.72 Scrivo di Manuele Fior perché mi inquieta. E, poiché mi inquieta, mi sono andato a rileggere La signorina Else e Rosso oltremare; e poi ancora ho trovato sul Web tracce dei suoi libri precedenti, che mi mancano. Non ha smesso di inquietarmi, anzi…

Ci ho trovato segni evidenti di ascendenze che, più oscuramente, si vedono anche in Cinquemila chilometri al secondo: Gipi, Mattotti, Muñoz… Ma questo non smette di inquietarmi: questi segni non dimostrano altro da quello che saprei ugualmente: che è italiano, che è stato un lettore intelligente, che ha scelto con gusto i suoi riferimenti. Resto inquieto perché questo non mi spiega niente.

Come dire: se avessi il tempo di farlo, mi metterei a confrontare analizzare dissezionare il lavoro di Fior. Alla fine non avrei la chiave, ma probabilmente almeno una chiave per capire che cosa mi renda così inquieto leggendolo. E potrei essere più tranquillo. L’ho fatto con Mattotti e con Muñoz, e un po’ anche con Gipi. Prima o poi toccherà anche a Fior. Non sarà nulla di simile a una sentenza definitiva, ma almeno spiegherà a me e a chi mi dà credito qualcuno dei perché di questi brividi.

Tanto, quando un lavoro è di questo livello, non si finisce mai di scoprirci qualcosa, e per quanto si possa rivoltarlo, si offrirà fresco e nuovo alle nuove riletture.

Perché ne parlo se non ho niente di serio da dire? Non vorrei che dopo fosse troppo tardi. Non vorrei che le circostanze mi portassero altrove e questa indagine io non la facessi mai. Per adesso ho da dire che Manuele Fior mi inquieta. Poi forse verrà il resto. Intanto, già da ora, chi vuol capire, capisca.

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, pag.39  Manuele Fior, Rosso oltremare, pag.1  Manuele Fior, La signorina Else, pag.32

Hari, Krishna La foto di questa bambina è stata scattata a Kochi, nel Kerala, sul bus che porta da Fort Cochin a una spiaggia poco più a nord. Io trovo in questa foto diversi motivi di interesse.

Prima di tutto, la composizione. C’è un accenno di costruzione ortogonale, fornito dai tubi di metallo e dai montanti dei finestrini del bus. Ma poi, in maniera molto indiana, tutto è bombato e rotondeggiante, e le finestre sono addirittura inclinate verso sinistra. Viceversa, le figure animate sono tutte inclinate verso destra: braccio della mamma, bimba e figurina di Krishna. A destra abbiamo il dominio della luce, a sinistra quello dell’ombra.

Su questo sfondo, poi, certamente quello che colpisce è il rapporto tra la figura della bambina (tutta di colori caldi, dal bruno della pelle screziata di sole al rosso del vestitino) e quella retrostante del dio Krishna, anche lui bambino, azzurro su fondo verde (tutti colori freddi, sopra l’ombra del fondo).

Krishna è l’ottavo avatar del dio Vishnu, e per alcuni vaishniti ne rappresenta addirittura la forma originaria, essendo in questo caso la divinità suprema. Il suo nome significa “scuro” o “blu-scuro”, e per questo viene rappresentato sempre con la pelle di questo colore. Un altro dei suoi nomi è Hari (da cui la formula Hare Krishna), che significa “colui che prende” o ancora “colui che distrugge il samsara“, cioè il ciclo doloroso dei ritorni dell’anima.

Krishna è sempre raffigurato giovane, e spesso, come qui, in figura di bambino, con riferimento ai miti che raccontano la sua infanzia terrena. Trovo molto bella, qui, con tutta l’ingenutà di questa icona, la variazione sul gesto di namasté, ovvero del ringraziare a mani giunte: salvo che qui una delle mani è sostituita dal piedino del bimbo.

Mi piace, dunque, questa giustapposizione di due infanzie: quella mitica, del dio sorridente che ci libera dal destino del dolore, e quella reale, della bambina forse appena malinconica, ma tutta presa dall’osservazione del mondo che fugge intorno all’autobus. Alla fin fine, tutte e due le figure sono figure di Hari, colui che prende, che ci ruba, che ci libera, sia che si trovino nella luce solare del reale sia che emergano dalla freschezza e dall’ombra eterna del mito.

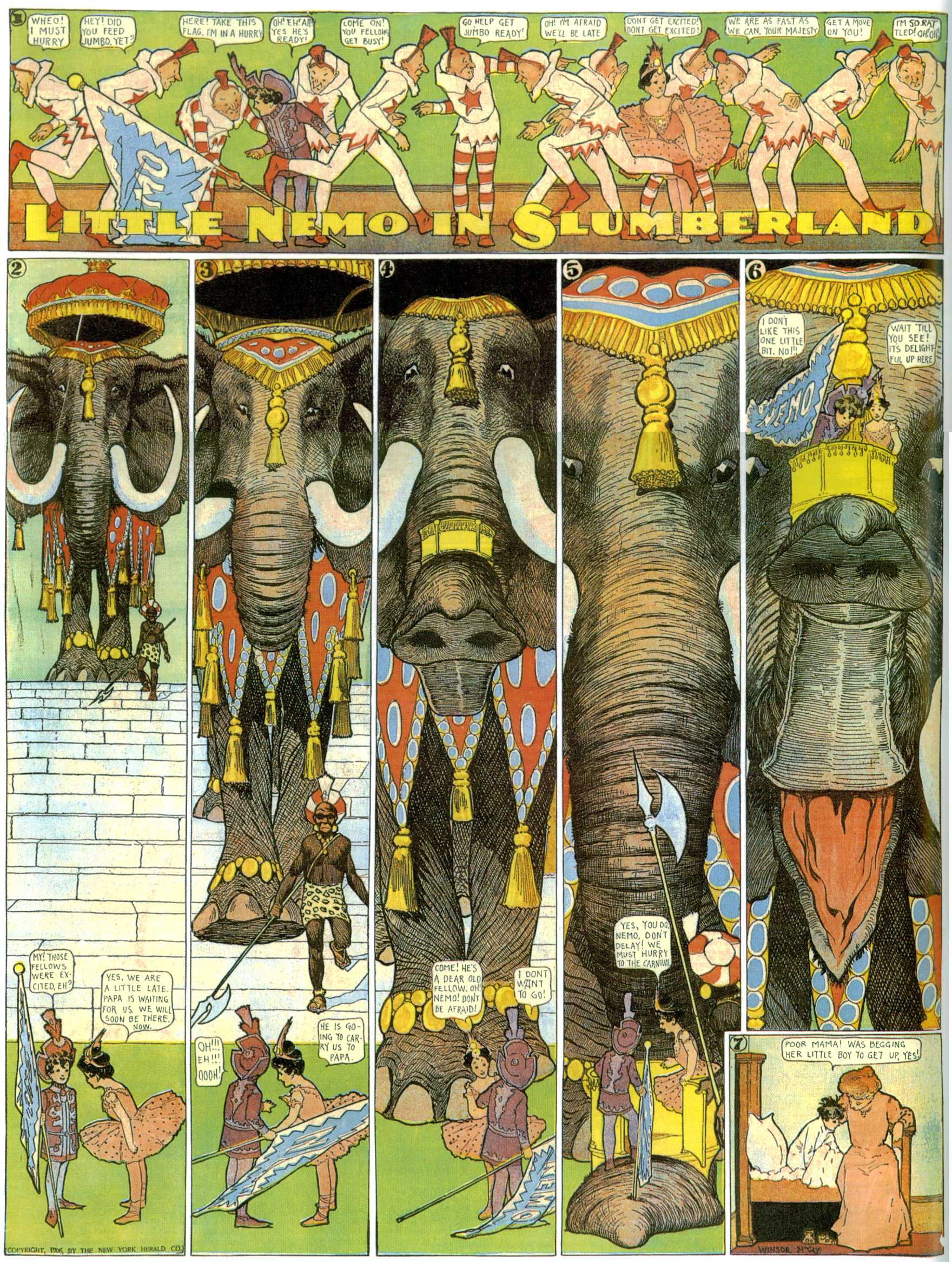

Calvin e Watterson

Della personale intelligenza di Bill Watterson è assai difficile dubitare, vista la qualità del suo lavoro decennale su Calvin e Hobbes. Confesso però che, nonostante questo, ho trovato (piacevolmente) sorprendente ritrovarmelo in veste di critico in un paio di articoli (notevoli per sottigliezza e passione) riportati recentemente nel blog Conversazioni sul fumetto, dedicati rispettivamente a Charles M. Schulz e a George Herriman. È sempre un po’ strano quando un autore cambia campo, e parla di voce propria al di fuori dell’universo un po’ impacchettato delle interviste.

Naturalmente, la sorpresa più grossa prodotta da Watterson fu l’annuncio, nel 1995, di smettere di disegnare Calvin e Hobbes; un annuncio che coincideva con l’apice del successo (se ne può leggere il testo su Wikipedia, qui), e per questo tanto più inatteso. Ma, a rileggerlo oggi, insieme con i due articoli su Schulz e Herriman, si capiscono bene le sue ragioni, e la sorpresa (ora unificata) è che esista qualcuno che alle ragioni del successo preferisca quelle della serietà produttiva (o della serietà della vita). Se il successo mi richiede un ritmo produttivo alienante, che può andare a scapito non solo della qualità della mia vita ma anche di quella di ciò che produco, allora forse è meglio smettere di produrre.

Naturalmente Watterson aveva – per così dire – il culo parato. Il successo e le ristampe di Calvin e Hobbes gli assicuravano comunque un buon tenore di vita – ma se avesse continuato sarebbe diventato ricco quasi come Schulz, e certamente molto più di Herriman.

L’articolo su Herriman è del ’90, quando Watterson era in piena attività, mentre quello su Schulz è del ’99, con Watterson già ritirato, e giusto nell’occasione del ritiro del medesimo Schulz. In tutti e due si percepisce forse un po’ di invidia, e non tanto per la grandezza dei due autori (a cui Watterson fa decisamente concorrenza, che lui lo sappia o no) quanto per la loro capacità di resistere sino all’ultimo – quello che lui non si è sentito di fare. Per lui Schulz è “un perfezionista che veramente ama fare fumetti più che ogni altra cosa”.

Per Watterson – lo si capisce bene – Herriman e Schulz sono due grandi, due modelli da imitare, e che lui ha cercato davvero di imitare; ma c’è qualcosa di amaro nel confronto tra il suo tipo di decisione e il loro. Questo “amare fare fumetti più che ogni altra cosa” significa forse amare più il proprio lavoro che la propria moglie, i figli, la possibilità di vivere emozioni diverse da quelle (pur notevolissime) della creazione.

Davvero, non c’è una via di mezzo? Non si può amare sia il proprio lavoro che i propri cari? Forse sì, se il prezzo del successo non è lo stralavoro giornaliero di chi produce strisce quotidiane. Ma se lo è?

È per questo che abbiamo solo 10 anni di Calvin e Hobbes, e tanti di più di Krazy Kat e dei Peanuts. Peccato, per noi. E lunga vita al saggio Watterson.

Strada a Tiruchirapalli, sotto il Rock Fort Questa foto, scattata a Tiruchirapalli sotto il Rock Fort, mi piace perché lo spazio è tutto pieno. In basso c’è l’incredibile confusione della città, pedoni, motociclette, automobili, camion (tutti impegnatissimi a suonare il clacson); salendo, ci sono le case e tutto l’intreccio dei pali e dei fili della luce, che formano una specie di inestricabile reticolo. Sul fondo, la mole ascensionale del Rock Fort, il quale, manco a dirlo, è un tempio, e dalla sua sommità si può vedere tutta la città fino al fiume e fino all’enorme tempio di Ranganathaswamy, il più grande dell’India intera, forse del mondo.

Fa caldo, c’è rumore, la città è caotica, ma la montagna sullo sfondo è ugualmente parte di un sogno, un sogno che scende e si allarga fino a noi. Per quanto siamo immersi nei nodi e nella rete della vita di tutti giorni, il sogno rimane incredibilmente presente, pesante, materiale. Una roccia che continua tutto il tempo a essere antichissima nel cuore eccitato della città.

Thierry Groensteen torna dalle vacanze e riapre il suo blog con un post – come sempre – piuttosto interessante. Il tema è “pourquoi je ne lis pas de bande dessinée sur écran“, ovvero “perché non leggo fumetti su schermo”. Groensteen si interroga su quali siano le differenze tra la lettura su schermo e quella su carta: parla di gestualità, di modalità di interazione e di rapporti sensoriali differenti. E poi fa osservare che la lettura su schermo mette in crisi la chiusura dell’opera, perché su schermo siamo molto più facilmente distratti dai mille eventi e dalle diecimila presenze della rete. Infine sottolinea la differenza nella fruizione che può fare la differenza di dimensione dello schermo: sullo schermo grande del computer tutto sommato l’organizzazione della pagina è conservata; ma su quello piccolo del cellulare o del palmare, dove si può vedere una sola vignetta alla volta, il fumetto si trasforma in una semplice successione di vignette, con la perdita completa della dimensione tabulare. Oltre a questo, Groensteen dice anche tante altre cose interessanti, e visto che uno dei vantaggi della fruizione a schermo (sottolineato anche da lui) è la facilità di accesso, vi invito ad andarvele a leggere direttamente.

D’altra parte, io stesso, un paio di mesi fa, mi sono espresso brevemente su questo tema, rispondendo ad alcune domande di Davide Occhicone per Lo Spazio Bianco, insieme ad altri intervistati. Lì esprimevo delle perplessità che solo in parte coincidono con quelle di Groensteen (perché rispondevo a delle domande specifiche) ma che andavano sostanzialmente nella medesima direzione. La mia perplessità principale era che, posto su un supporto con potenzialità espressive molto maggiori della carta, il fumetto si troverà a competere con forme espressive più adatte a sfruttare quelle potenzialità, e quindi presumibilmente soccomberà, oppure si trasformerà al punto che ci domanderemo se chiamarlo ancora fumetto.

Non ho cambiato idea, ma vorrei sviluppare qui un discorso più vicino a quello di Groensteen che al mio, ricollegandomi anche ad alcune cose che ho detto nel post che precede questo. In quella sede facevo osservare come l’introduzione della scrittura abbia modificato profondamente la dimensione del mito, rendendolo un semplice corpus di racconti, del tutto separato da quella dimensione del rito che gli era una volta strettamente connessa. Il punto è che qualsiasi passaggio di supporto produce dei cambiamenti.

Mi spiego con un altro esempio. Prima dell’invenzione del grammofono, faceva parte del concetto di musica anche tutto il contesto visivo e partecipativo della sua esecuzione. Noi oggi pensiamo la musica come una sequenza di suoni, ma i nostri antenati sino a un secolo fa ne avevano certamente un concetto differente – e prima dell’invenzione della notazione musicale il concetto di musica era ancora diverso. Facciamo fatica a rendercene conto perché assumiamo naturalmente che il nostro concetto sia quello giusto, eppure sappiamo bene tutti che differenza ci sia tra sentire musica dal vivo e sentirla registrata in cuffia. Quanto a essere musica, per noi è musica in ambedue i casi; ma la differenza rimane, anche se tendiamo a esprimerla in termini diversi.

Insomma, l’introduzione della possibilità di registrare la musica e di ascoltarla indipendentemente dal contesto ha reso la musica più astratta, portandoci a selezionare gli aspetti che riteniamo per lei essenziali (quelli sonori) da quelli accessori (quelli visivo-partecipativi dell’esecuzione dal vivo).

Ora, portare il fumetto dalla carta allo schermo è un’operazione analoga. Evidentemente c’è qualcosa che va perso, ma possiamo decidere che si tratta di qualcosa che non è essenziale. Se riteniamo che la messa in pagina sia essenziale, accetteremo la visione su grande schermo ma rifiuteremo quella sugli schermi molto piccoli, che la rendono impossibile. Se riteniamo che la sensazione tattile con la carta sia essenziale, qualsiasi fruizione su schermo la esclude; e così via.

Se siamo sostenitori sfegatati della fruizione su monitor è perché abbiamo già ridotto il fumetto a una serie di aspetti, e deciso che quelli tagliati fuori dal monitor sono trascurabili. Si tratta di una posizione discutibile, ma del tutto sensata: la scrittura stessa è il frutto di una decisione di questo tipo, che ha etichettato come trascurabili tutti gli aspetti di sonorità e intonazione della lingua, privilegiando le pure relazioni oppositive che permettono di distinguere un grafema (o lettera) dall’altro, come corrispettivo della distinzione di un fonema dall’altro.

Però la lingua scritta non ha ucciso quella parlata, così come la musica registrata non ha ucciso quella dal vivo. Dobbiamo augurarci che il fumetto su schermo non uccida quello su carta; e in questi termini capire per quali scopi lo schermo sia preferibile, e per quali altri la carta sia irrinunciabile.

Personalmente, condivido l’opinione di Groensteen secondo cui il computer è un grandioso strumento di consultazione e archiviazione, ma si legge decisamente meglio su carta. E questo è tanto più vero quanto più i testi sono lunghi.

Poi, certo, se il fumetto si dovesse trasferire su monitor, assisteremmo a una sua trasformazione. Sono convinto che, se questo dovesse succedere, dopo un certo numero di anni avremmo due linguaggi differenti, uno adatto alla carta, quello del fumetto, e l’altro adatto al monitor, che forse chiameremmo ancora fumetto, ma sarebbe in realtà un’altra cosa.

30 Agosto 2010 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, mito, nascita del fumetto, Omero, oralità, poesia, rito, scrittura, teatro | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto | Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola.

L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità!

Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile.

E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti.

Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte.

Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente.

Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto.

Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori…

I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito.

Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi).

E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando.

(Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz)

Accesso alla spiaggia, a Ovest di Kanyakumari In questa foto, scattata 15 km a Ovest di Kanyakumari, dove ancora la costa è rivolta quasi esattamente verso Sud, e tra noi e l’Antartide c’è soltanto oceano, il tempo scorre a modo proprio. Lo mostrano le pose dei personaggi: solo la donna occidentale sta facendo, senza fretta, qualcosa; gli indiani sembrano interessati unicamente a far sì che il tempo scorra, fluisca.

Il mare dietro è grande, e il sole è basso, con la luce radente che crea strisce d’ombra sull’asfalto della strada. Anche dalla direzione delle ombre si capisce che siamo rivolti a Sud.

Questa foto mi piace perché ritrae una situazione metafisica in un luogo metafisico: un De Chirico indiano. Potrebbe essere l’immagine di un rebus, una di quelle situazioni sospese e senza senso, combinate senza una logica narrativa, ma solo per fare emergere dei frammenti di parola, in vista della soluzione.

Qui la soluzione è lontana, lontanissima, ma non se ne preoccupa nessuno. La donna occidentale e l’indiano sdraiato mi guardano. Sembrano rimproverarmi della mia iniziativa. L’atto stesso dello scattare questa foto potrebbe rompere la magia. Ma se non l’avessi scattata, oggi questa magia ugualmente non ci sarebbe.

I sarti nel Pudhu Mandapam di Madurai Il Pudhu Mandapam di Madurai, situato proprio di fronte al Menakshi Amman Temple, è un posto incredibile. È un mandapam (ovvero un colonnato aperto) del sedicesimo secolo, pieno di statue e di colonne istoriate. Solo la navata centrale, la più ampia, è chiusa, e si può vedere dalle due estremità attraverso i cancelli. Invece le due coppie di navate laterali, piuttosto strette, sono state trasformate in un mercato, dominato dai negozi di stoffe e dalle macchine da cucire dei sarti. Idem per i due ingressi, anteriore e posteriore.

Il contrasto è incredibile. Se guardi in su, ti sembra di essere in un tempio; se guardi sotto, ci sono i mercanti (e soprattutto i sarti, al lavoro).

Questa foto mi piace perché la sento come – forse – la foto più indiana del mio viaggio, quella che coglie insieme più aspetti di quel mondo incredibile.

Mi piace la luce, che entra radente da destra, dall’uscita sul fondo del mandapam e illumina insieme statue e sarti, e le tettoie in lamiera sullo sfondo. Mi piace quella figura maschile che mi guarda, al centro dell’immagine – perché mentre tu guardi l’India c’è sempre l’India che guarda te.

E mi piace moltissimo questo brulicare di cose così varie, dalle meraviglie in pietra alle persone, in attività o svagate, sino anche alle merci. L’Occidente (e l’Islam ancora di più) sembra essersi perso dietro il mito dell’Uno, della sintesi, della formula unica che spiega tutto, del rigore geometrico che riporta il molteplice all’unità. Qui, dove tutto sembra funzionare bene o male lo stesso, non c’è nessun Uno, né nell’alto dei cieli né sui vicoli della Terra.

Svastike nell'Arunachaleswarar Temple a Tiruvannamalai Giuro che non ho ritoccato i colori di questa foto, presa nell’Arunachaleswarar Temple di Tiruvannamalai. I colori sono quelli che ricordo, anche se forse il tempo lungo di esposizione dovuto all’illuminazione da interno ha contribuito a saturarli un po’. La foto mi piace anche a prescindere dai segni sul muro, per quell’esposizione di steli sacre che, al mio gusto occidentale, appaiono tra il ridicolo, il fascinoso e l’inquietante.

Il serpente è particolarmente sacro, in India, perché è legato all’acqua, che è a sua volta sacra, e l’adorazione delle divinità serpente è molto antica. Non a caso, uno dei miti che raccontano l’infanzia di Krishna (avatar di Vishnu) lo mostrano in combattimento con un grande e potente serpente fluviale, che alla fine gli si asservisce. Qui però siamo nel mondo di Shiva (o Annamalai, come lo chiamano qui), che spesso è rappresentato sotto la protezione del cappuccio del cobra, come pure accade anche con il Buddha. Arunachala, la collina dell’alba, alla cui base il tempio si stende, è Shiva medesimo, in una delle sue incarnazioni più antiche.

Sicuramente, la prima cosa che un occhio occidentale nota in questa foto sono le svastiche, come è capitato a me quando ero realmente davanti a quel muro. E di sicuro, l’effetto simbolico che questi coloratissimi simboli producono è ben diverso da quello della croce uncinata nera nel cerchio bianco sul fondo rosso che Hitler costruì con attenzione come simbolo del suo nascente partito; è diverso, ma non riesce a liberarsene del tutto.

È davvero affascinante (e preoccupante) la storia delle varie deviazioni per cui, dall’infatuazione indofila che porta in Europa verso la fine dell’Ottocento alla nascita della Società Teosofica (che ha la svastica stessa e l’Om come simboli), si arriva, passo dopo passo, attraverso le teorie razziste di Guido von List, sino alla Società di Thule, che darà poi vita al Deutsche Arbeiterpartei, ben presto trasformato dal suo giovane e rampante leader in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Il resto della storia lo conosciamo.

Quello che in Occidente di solito si ignora, invece, è la spaccatura politica che l’adozione nazista di questo simbolo ha creato in India durante la guerra, tra coloro che avevano capito che la Germania era davvero un pericolo e appoggiavano i dominatori inglesi, in cambio di future (ma incerte) concessioni, e quelli che vedevano nell’alleanza con un paese anti-inglese, e per di più avente la svastica come simbolo, l’occasione per liberarsi dal dominio britannico. Per fortuna di tutti (indiani inclusi) hanno vinto i primi.

La svastica piaceva a Hitler perché era un simbolo antico e ariano. Ma è davvero paradossale che questo simbolo di pace e di luce sia diventato per noi un segno così tremendo. Queste svastiche colorate e luminose, tracciate da mani popolane di devoti, rinviano al culto del sole, e di Shiva che lo sovraintende. Il fatto che noi non riusciamo a non vedere in loro il truce simbolo della violenza e della morte ci mostra quali sentieri davvero strani possano prendere le idee e i loro simboli. Oltre un certo livello, nemmeno ricostruirne la storia può più restituirci la loro verginità.

I templi sulla spiaggia a Mamallapuram A proposito di funzionalismo e prospettive, non è detto che si trovino sempre assieme. Ho scattato questa foto sulla spiaggia di Mamallapuram (o Mahabalipuram), nel bel mezzo di quello che resta di un complesso straordinario e antichissimo (VII o VIII secolo). Era il 15 agosto, festa dell’Indipendenza dell’India, e per questo c’erano un sacco di turisti, quasi tutti indiani.

Anche Alberto Moravia, in una pagina del suo libro di viaggio (Un’idea dell’India), parla di questi templi. Lui deve averli visti ancora abbandonati e in balia delle onde, visto che ne fa oggetto di una riflessione sul fatto che tutto è destinato a scomparire, anche la pietra, quando è soggetta all’erosione. Oggi i templi della spiaggia di Mamallapuram si trovano nel bel mezzo di un parco tutto verde, protetto dalla furia dell’oceano da una robusta scogliera.

Quando li ha visti Moravia dovevano essere dunque ancora più struggenti, ma la prospettiva di questa foto era probabilmente impossibile all’epoca, coperta come doveva essere dalla sabbia della spiaggia – come peraltro accade ancora, in parte, per tanti altri monumenti minori, scolpiti praticamente su ogni roccia affiorante dalla sabbia, per chilometri attorno.

Questa foto mi piace perché tra la piramide implicita della prospettiva in basso e le piramidi esplicite del templi in alto ci sono le persone, indaffarate a guardare, cioè a fare esattamente quello che sto facendo io. E poi c’è questa luce da mezzogiorno, quasi senza ombre. E infine quell’architettura a gradoni bombati dei templi sul fondo, che si rispecchia nelle forme del primo piano. Ci sono tante rime visive in questa immagine, e tanta lieve asimmetria che mette in movimento la simmetria dell’immediata evidenza.

In realtà, bisognerebbe essere da soli, qui, e magari persi in contemplazione. Il tempio è dedicato a Shiva, e l’immagine del dio si trova proprio davanti a me, là dove c’è la gente e tutti guardano. Il percorso indicato dalla fuga prospettica della mia foto conduce a lui, il dio asceta, colui che quando danza crea tutte le cose.

Non è questione di crederci o non crederci. Il mito ha poco a che fare con la credenza, a differenza della religione. Ma la religione è un’invenzione cristiana. Il mito è sempre, comunque, un passo più in là dentro di noi.

Funzionalismo a Tiruvannamalai Questo è l’interno dell’Hotel Ganesha a Tiruvannamalai, visto dalla porta della nostra camera. È un posto rumoroso dove non si può aprire la finestra esterna, ed è meglio così, perché sotto c’è la strada principale dove tutti suonano il clacson continuamente. Si è condannati all’aria condizionata.

È l’unico hotel in cui sia mai stato al mondo dove, qualunque cosa spostassi, cuscino compreso, si levavano decine di zanzare. La stanza non era né più sporca né più pulita di tante altre in India, ma la concentrazione di zanzare faceva impressione.

Poi, come spesso accade in India, la cosa si è rivelata più preoccupante che realmente fastidiosa: non siamo stati punti in quella stanza più che in altri luoghi. Solo che avere il nemico in casa, anziché la casa come baluardo contro il nemico, è sempre un po’ destabilizzante. L’unica soluzione percorribile è accettare, e fluire con il tutto.

Tiruvannamalai è una città mistica e sporca, un luogo indimenticabile che porta il dio Shiva persino nel nome (da questa parti Shiva si chiama Annamalai). Sorge ai piedi della collina di Arunachala (che è essa stessa Shiva) e attorno al tempio di Arunachaleswarar, tra i più grandi e belli dell’India. Ci sono pochissimi turisti.

In questo luogo così indiano, la prospettiva funzionalista delle balconate interne del nostro hotel mi ricorda i progetti per la città di Chandigarh (nel Punjab) realizzati da Le Corbusier su incarico di Nehru negli anni Cinquanta, e anche che Salman Rushdie nel suo The Moor’s Last Sigh favoleggia di due piccoli edifici realizzati dal medesimo architetto non ancora ventenne a Cabral Island, Cochin, nel Kerala. Nonostante mi si agiti nella mente la sensazione che si tratti di un episodio storico, in realtà non ne ho poi trovato documentazione; e probabilmente è solo un’invenzione del romanziere.

Certo, quello davanti ai nostri occhi è un funzionalismo da poco, ma queste rette e questa prospettiva diritta che apre sul fondo a uno scorcio di città ugualmente fatto di piani geometrici giustapposti, è comunque tanto più invitante e sorprendente per la mia vista – che appena fuori di lì sta cogliendo in quei medesimi giorni organizzazioni visive ben diverse.

Passaggio presso il Bhagavathi Amman Temple a Kanyakumari Questa foto vuota è tra le mie preferite del mio viaggio in India. L’ho fatta qui, a Kanyakumari, a duecento metri dalla punta estrema meridionale del subcontinente indiano, visibile appena svoltato quell’angolo, a destra; proprio dove conduce il marciapiede.

La parete rigata sulla destra è quella del Bhagavathi Amman Temple, un santuario dedicato a una divinità femminile dove gli uomini, in segno di rispetto, devono entrare a spalle e petto nudo – e se non ti togli la maglietta non ti fanno entrare. A sinistra, un’icona del progresso elettronico, con un bel colore da manifesto indiano.

Questo è un luogo magico, come peraltro tanti in India. E anche questo ha la sua magia peculiare. È una finis terrae. Di là da qui, verso Sud, c’è solo oceano sino all’Antartide, e pure verso Est e verso Ovest non c’è da scherzare. In quell’acqua sono state disperse le ceneri di Gandhi.

Questa foto vuota mi fa sognare. Le sue linee ortogonali sono quelle di un mito razionalista, il mio e quello di tutto l’Occidente, che in questo paese ha una particolare e originalissima manifestazione locale. La sua luce e i suoi colori sono quelli di un luogo senza tempo: ma il tempo irrompe, in alto a sinistra, e nei fili che percorrono il cielo.

Non c’è nessuno, al momento. Solo la mia vista, seguendo il marciapiede, cammina verso l’angolo.

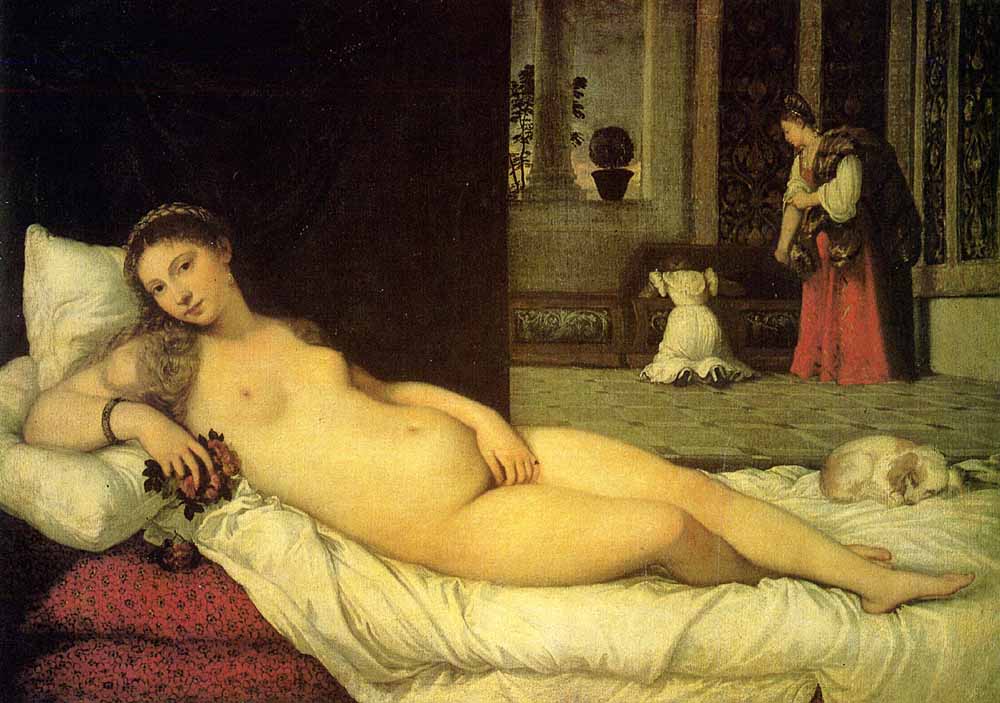

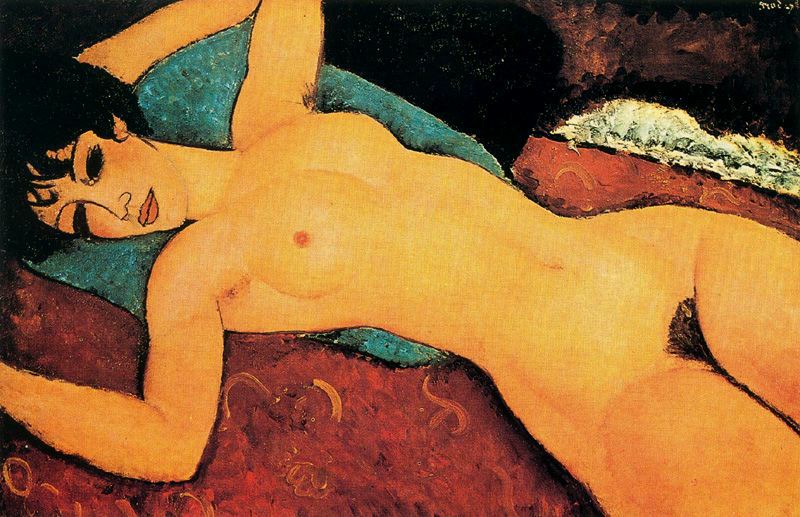

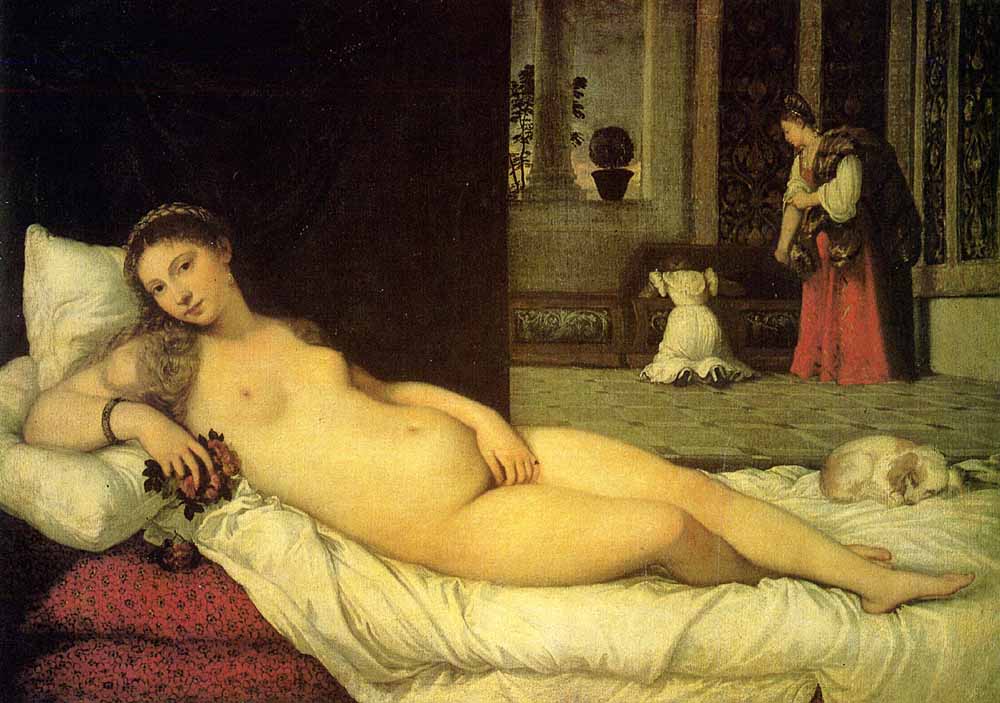

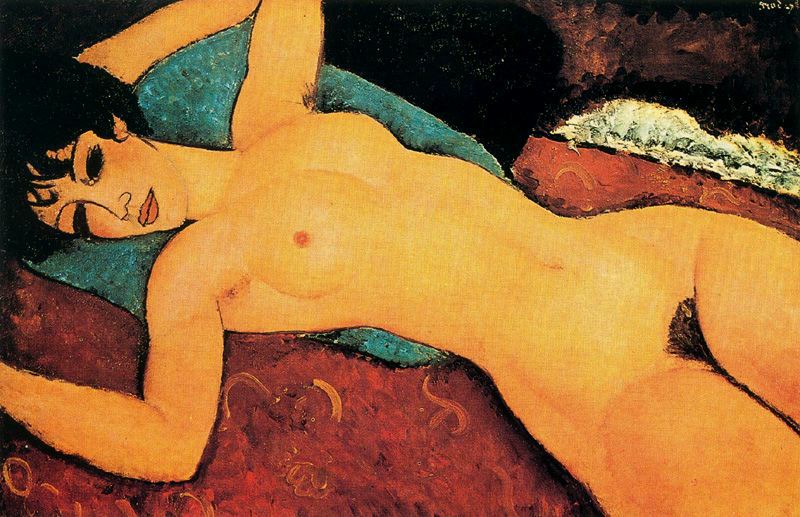

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538  Francisco Goya, La maja desnuda, c.a 1795  Amedeo Modigliani, Nudo sdraiato, 1917-18 Per parlare di fotografia, ho bisogno di passare dalla pittura. Non c’è dubbio che tutte e quattro le immagini che ho inserito in questo post siano immagini erotiche. La Venere di Tiziano era destinata a una alcova; la maja di Goya era stata commissionata da un collezionista di nudi, in una Spagna di fine settecento in cui dipingere nudi era un reato; la ragazza di Modigliani non ha bisogno di commenti.

La forte carica erotica di queste immagini non ne corrompe la sacralità, a prescindere dall’uso a cui erano di fatto destinate. Innumerevoli figure di qualità decisamente inferiore a queste sono state nella storia destinate al medesimo uso. Ma se ci ricordiamo di quelle, non le ricordiamo al medesimo modo di queste. Qui siamo di fronte a una celebrazione della sessualità e del corpo, laddove in tanti altri casi ci sono soltanto delle donne svestite, della banale pornografia, hard o soft che sia.

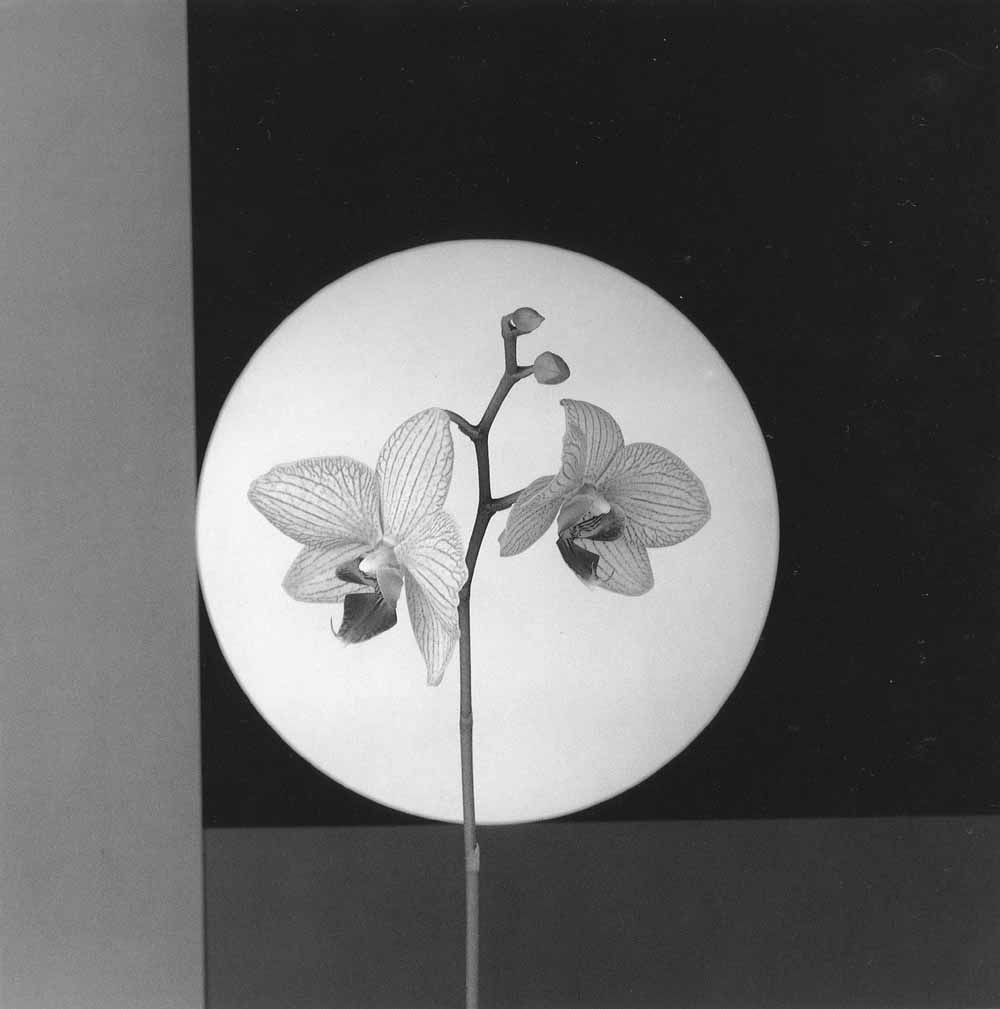

Edward Weston, Nude. Oceano 1936 I tre dipinti ci mostrano le tre rispettive figure femminili attraverso l’immaginazione del pittore mossa dal desiderio. Nel riconoscere quel desiderio, ci possiamo immedesimare nell’occhio e nella mente dell’autore, e desiderare con lui. Anche la fotografia di Weston ci mostra una figura femminile attraverso l’immaginazione del fotografo; però c’è una differenza cruciale: se questa è davvero una fotografia, allora la scena che il fotografo ci propone è esistita davvero, e da qualche parte nello spazio e nel tempo quella specifica donna si è trovata in quella specifica posizione. All’occhio desiderante dell’autore si affianca direttamente il mio, attraverso la mediazione della sua immagine. Weston non solo mi fa sentire quello che lui sente, ma mi fa anche vedere quello che lui vede nel modo in cui lo vede, garantendomi che non si tratta solo di un prodotto della sua immaginazione.

Poi, certo, è evidente che queste quattro immagini sono, tematicamente e stilisticamente, figlie l’una dell’altra. Ma la fotografia aggiunge alla ricetta dell’erotismo un ingrediente che la pittura non possedeva: la presenza. E proprio perché questa presenza erotica è già così forte per conto proprio, il fotografo la deve contenere molto di più di quanto non debba fare il pittore. Di conseguenza, ancora più che in pittura, il corpo femminile diventa qui l’occasione per uno studio formale di linee, luci e ombre.

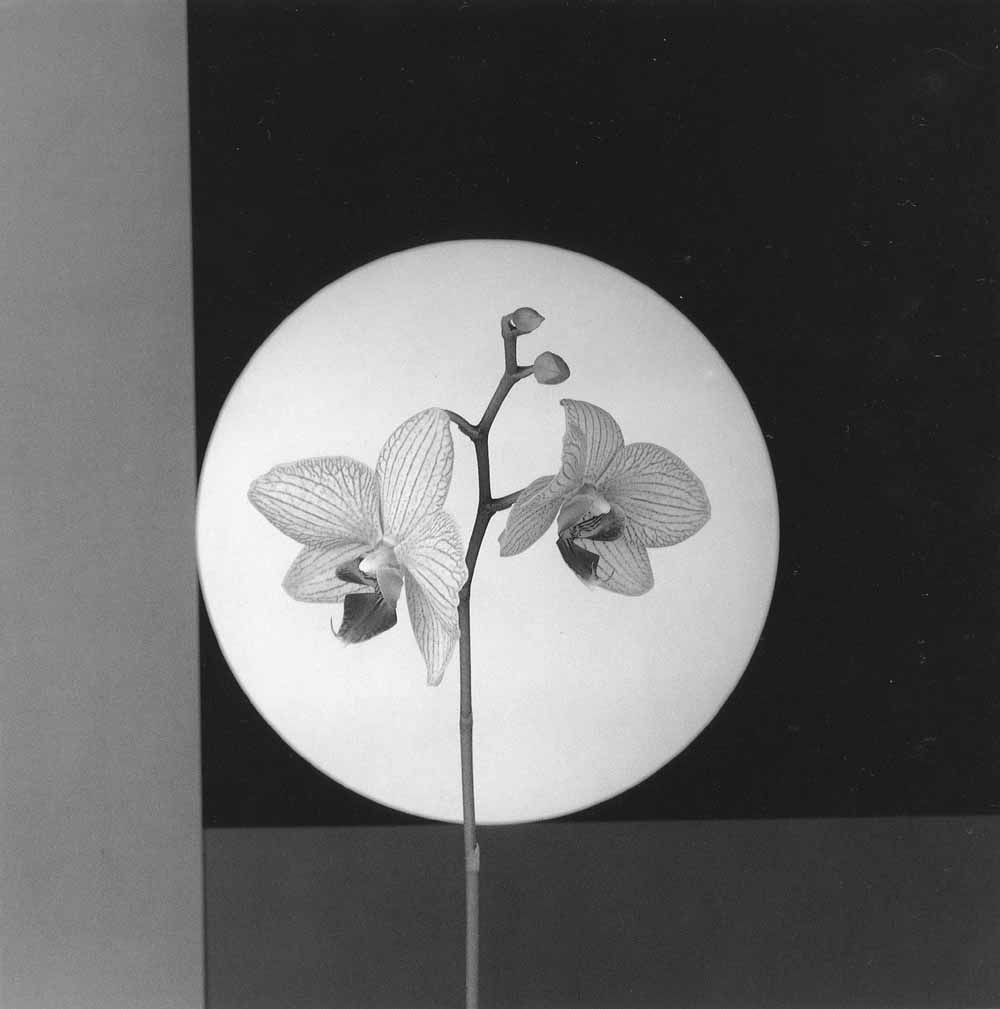

L’eros può così magari passare leggermente in secondo piano; non c’è comunque davvero il rischio che possa scomparire. Tuttavia nel momento in cui esso diventa il quadro di riferimento in cui si inserisce una composizione fondamentalmente plastica, questa stessa plastica diventa erotica, a volte anche indipendentemente dalla reale presenza dell’oggetto del desiderio. Lo sa benissimo, per esempio, Robert Mapplethorpe.

Robert Mapplethorpe, Orchids 1988

Alberto Breccia, Il cuore rivelatore, 1975, da Poe, pag.10 L’uso linguistico corrente rivela come stanno di fatto le cose: diciamo “ho letto un fumetto”, e diciamo “ho guardato la terza vignetta della prima pagina”; un po’ più raramente diciamo “ho letto la terza vignetta della prima pagina”. Se diciamo “ho guardato un fumetto”, di solito vogliamo dire che non lo abbiamo letto, ma ci siamo limitati a qualche occhiata fugace. Ho accennato a questo tema in uno dei primi post di questo blog, ma credo che sia il caso di riprenderlo ora con un poco più di respiro.

Non capisco infatti in che cosa consista la posizione di coloro che sostengono che i fumetti vanno guardati e non letti. Se significa che i fumetti sono fatti di vignette, e le vignette vanno guardate, allora hanno ragione; ma hanno ragione in un senso piuttosto banale. La psicologia della lettura di un testo verbale ci fa sapere che noi cogliamo le parole a piccoli blocchi, e quasi mai le scansioniamo sequenzialmente lettera per lettera: in altre parole, anche in questo caso guardiamo le singole parole e leggiamo il testo.

Certo, la vignetta è un oggetto visivo molto più complesso della singola parola, e richiede un guardare molto più articolato, che non comporta solo il semplice riconoscimento di una forma già nota, come quella della parola stampata. La vignetta è un’immagine, che richiede le strategie di esplorazione che sono tipiche delle immagini in generale, basate su un percorso visivo che è un compromesso tra quello che lo spettatore cerca e quello che l’immagine stessa gli propone. Ma la sequenza delle immagini non è a sua volta un’immagine, salvo quei casi in cui la costruzione della pagina sia essa stessa visivamente significativa. La sequenza delle immagini è una sequenza narrativa, proprio come la sequenza dei periodi o dei paragrafi di un romanzo: non può dunque che essere letta.

Certo, buona parte della differenza tra fumetto e romanzo sta nel modo in cui è costruito il microlivello, cioè il livello delle vignette da un lato, e delle frasi dall’altro, con l’aggiunta del modo in cui si susseguono. Esistono differenze anche al macrolivello narrativo o discorsivo, ma sono differenze assai meno rilevanti; lo mostra chiaramente il fatto che parliamo con disinvoltura di versioni a fumetti, versioni cinematografiche e versioni romanzesche della medesima storia. Viceversa, è pressoché impossibile delineare corrispondenze sensate al microlivello: la vignetta non è né la proposizione né il periodo ne il capoverso. Le cose, tra fumetto e romanzo, stanno semplicemente in maniera diversa.

Il guardare è dunque fondamentale in un fumetto perché determina il modo in cui si legge, ma noi leggiamo i fumetti, non li guardiamo.

Sasso nel parco di Mamallapuram Di questa foto, scattata nel parco di Mamallapuram, non mi colpisce, evidentemente, solo il rapporto tra la cornice rettangolare e la forma grosso modo romboidale che richiama immediatamente l’attenzione. La chiamano Krishnas Butterball, cioè la palla di burro di Krishna, e posso assicurare che da qualsiasi parte la si guardi sembra incredibile che possa stare lì dove sta, senza scivolare o rotolare giù.

Ancora più misterioso è come questo masso sia arrivato lì, visto che attorno è tutto fatto di rocce levigate e appiattite come quelle su cui siedono gli arditi che approfittano dell’ombra. Però, visto che ci troviamo in India, dove tutto è magico e sacro, la mia ipotesi demenziale l’ho fatta anch’io, e la propongo qui, con la scusante del caldo e del fascino del mito.

Se osservate bene il masso, vi accorgerete che sulla parete di sinistra, in alto a destra dell’ardito con la camicia chiara in prima fila, c’è un’incavo che con un po’ di fantasia può essere interpretato come l’occhio semichiuso di un rettile. Se riuscite a vederlo, riuscirete anche a vedere l’intero masso come una testa di tartaruga, appoggiata a terra proprio sotto la bocca, e mozzata (a sinistra) prima che inizi il collo.

Questa tartaruga nella mia ipotesi è Kurma, ovvero il secondo avatar di Krishna, che secondo il mito agitò l’oceano primordiale per ottenere il Soma, la bevanda dell’immortalità, in modo da restituire agli dei la vita eterna che avevano perduto.

Il mito esiste davvero, ma che questa sia la testa di Kurma arenatasi qui dopo l’impresa è del tutto una mia invenzione. Però c’è davvero un tempio di Krishna a 200 metri da lì, e il sasso ha quel buffo nome; e quando si agita il latte quello che si ottiene è proprio il burro… Metti mai che ci ho preso!

Herb Lubalin, Mother & child, 1966 Sto dando, in questi giorni, gli ultimi ritocchi al mio prossimo libro, che si chiamerà, guarda caso (salvo sempre possibili ripensamenti), Guardare e leggere. Principi di comunicazione visiva (lo pubblicherà Carocci intorno a gennaio). L’argomento ve lo lascio ipotizzare. Ci saranno al suo interno anche alcune pagine dedicate al rapporto tra poesia e comunicazione visiva; e proprio rispetto a questo tema, mi è caduta l’attenzione su un libretto curato da Arrigo Lora-Totino dal titolo (e sul tema) Poesia concreta (Editoriale Sometti, Mantova 2002).

Eugen Gomringer, Silencio, 1954 Ci si può fare un’idea (se già non l’avete) di che cosa la poesia concreta sia, dalle immagini che accompagnano questo post. Ho scelto quelle che a me sembrano più interessanti, ma ce ne sono anche altre nel volume che varrebbe la pena di vedere. Il punto non è se questa forma d’arte, o meglio di comunicazione visiva, sia degna di interesse o meno: come in tutti i campi, ci sono lavori più riusciti e altri meno. Quello che mi colpisce, semmai, è il suo autodefinirsi poesia, seppur concreta. Imparo, da una nota del curatore, che il volumetto riprende, con esempi nuovi, una pubblicazione addirittura del 1964. Gli esempi sono nuovi, ma i testi utilizzati come introduzione sono gli stessi di allora. Quando ho aperto il libro, infatti, prima di incontrare la nota di Lora-Totino, ho fatto un salto nel leggere il nome dell’autore del primo testo introduttivo: Max Bense, che a me risultava scomparso da almeno vent’anni.

Adriano Spatola, collage, 1980 Bense è stato il teorico di un’estetica matematizzata, basata sulla teoria dell’informazione e sulle frequenze, ed è stato autore lui stesso di testi di poesia concreta. Questa aria da anni Sessanta corre per tutto il volume, anche quando gli esempi riportati sono più recenti. E c’è anche, nell’aria, una strana confusione (essa stessa molto anni Sessanta) tra comunicazione artistica e comunicazione pubblicitaria: sembra quasi che da un lato la comunicazione funzionale (di cui quella pubblicitaria è un sottoinsieme) costituisca davvero l’ultima frontiera, a cui anche l’arte deve tendere; ma, dall’altro, questa medesima comunicazione funzionale appare anche un po’ come il male, altrimenti questi autori farebbero i grafici, e non i poeti.

Ladislav Novak, Gloria, 1959 Io credo che la poesia concreta sia declinata e oggi sostanzialmente scomparsa proprio perché non ha saputo superare questa ambiguità. Quando un testo visivo, come quelli esemplificati qui, viene usato per un manifesto, un logo, o un qualsiasi altro tipo di comunicazione funzionale, è il contesto stesso a completare il gioco, ad arrotondare il senso, a riempire i vuoti di significato. Mostrati così, invece, avulsi da qualsiasi contesto, spesso questi oggetti ci lasciano perplessi: magari ne apprezziamo il gioco testuale-tipo-grafico, ma è come se mancasse il perché, il senso di fondo.

Franz Mon, rotor, 1963 Paradossalmente, l’esempio di gran lunga più bello riportato nel volume di Lora-Totino è quello che ho messo qui in apertura, di Herb Lubalin. È curioso che nelle note biografiche in fondo al volume, il curatore ammetta di non sapere nulla di Lubalin, e di avere trovato questo esempio in una precedente antologia, realizzata da altri. Il fatto è che non si tratta affatto di una poesia concreta, bensì di un marchio, e Lubalin non è stato un poeta concreto, bensì un grafico, americano, uno dei maggiori dello scorso secolo. Lora-Totino si salva in corner, è vero, commentando “e poi, che differenza c’è tra un buon logotipo e un poema visuale?”.

Pedro Xisto, Epithalamium, 1969 Secondo me, la differenza c’è, ma non è di carattere estetico, bensì etico. Il logotipo realizzato da Lubalin è bellissimo, ma non è un discorso autonomo come le poesie concrete pretendono di essere; nel suo uso di fatto, è semplicemente parte – anche se parte importante – del discorso della rivista di cui costituisce la testata. Il nostro giudizio etico riguarderà il discorso complessivo, cioè quello compiuto dalla rivista. Valutare autonomamente, come opera d’arte, il lavoro di Lubalin, non è solo sbagliato: piuttosto, è un esplicito falso. E le cose stanno così anche se il discorso di Lubalin mi appare molto più complesso, ricco e interessante di tutti gli altri riportati qui.

Forse questi oggetti si chiamano poesia concreta perché la parola poesia deve attribuire loro una qualche aura di nobiltà artistica, e anche perché in questo modo è possibile rivendicarne l’autonomia in quanto discorsi. Purtroppo, con poche eccezioni, si tratta di discorsi molto poveri.

José Muñoz e Carlos Sampayo, Nel Bar, Quelli che, 1981, pag.14  Alex Raymond, Rip Kirby, 3 maggio 1956 Qualcosa si capisce, mi sembra, della personalità di José Muñoz e dei fumetti da lui disegnati anche solo dal suo modo di stendere l’inchiostro. Per capire meglio, possiamo prendere come termine di paragone un’immagine di Alex Raymond, a cui già abbiamo dato un’occhiata qualche settimana fa.

Diciamo che il nero di Raymond è naturalistico. Questo di per sé non vuol dire molto, perché la realisticità di ogni immagine è sempre decisa dal contesto culturale in cui la si valuta. E tuttavia nel nostro contesto culturale, che è sostanzialmente lo stesso di Raymond (almeno da questo punto di vista), possiamo dire che questi tocchi di pennello cercano di rendere l’effetto che si avrebbe in una situazione reale, o magari fotografata, con una luce violenta contro l’oscurità.

Ma se il nero di Raymond è naturalistico, allora quello di Muñoz è anti-naturalistico. Questo non vuol dire che sia irreale. Anche qui ‘è una luce violenta contro l’oscurità, e anche qui l’immagine è immediatamente riconoscibile e narrativamente efficace. Ma ci sono troppi segni, e troppo nervosi, quasi geometrici. E mancano le tessiture ad ammorbidire il passaggio trra la luce piena e la piena oscurità. Dove Raymond è morbido e insinuante, Muñoz è duro, e sembra quasi che gridi.

Mi verrebbe da dire che tra Raymond e Muñoz c’è di mezzo Pratt, e il suo uso nervoso e spezzato delle linee. È Pratt che inventa nel fumetto di avventura l’anti-naturalismo, e lo fa in maniera così fluida che spesso il suo pubblico nemmeno se ne accorge, e segue i suoi “deliri” come se fossero del tutto naturali. Rileggetevi con attenzione quel capolavoro che è “Corte sconta detta arcana”, combattendo contro la fascinazione del racconto (cosa non facile), e vi accorgerete – ma solo con fatica – quanto astrusa sia la trama, e quanto irreale il disegno.

Qui, i neri di Muñoz sono ancora più astratti di quelli di Pratt. Non sempre li si può far corrispondere a zone d’ombra, così come non sempre i bianchi sono zone di luce. Quello che importa è il contrasto, e la radicalità dell’effetto; e anche importa che l’immagine appaia complessa, composita, e richieda tempi lunghi per essere letta. È così che il racconto di Sampayo può dipanare, scena dopo scena, ma anche contrasto luminoso dopo contrasto luminoso, tutta la potenza della sua liturgia negativa.

Le linee non possono essere fluide in un mondo che celebra il male. Anche loro devono esprimere l’angoscia di chi racconta, di chi ci deve condurre a sentire e a capire.

Pentole a Tiruchirapalli Questa foto è stata scattata di notte, nella zona del mercato, a Tiruchirapalli. Mi piace, anche se è leggermente mossa, perché ritrae un inno ingenuo al consumismo. Questo soffitto argentato di pentole in acciaio inossidabile, inframezzate di splendenti luci al neon, che si rifrangono all’infinito in migliaia di culi di pignatte, sarebbe insopportabile a una massaia europea, persino a una mitica casalinga di Voghera. E invece qui è bello, normale, eccitante, sfolgorante come il dio Shiva.

Le bimbe sgambettano felici, i genitori si sentono avvolti nella luce davvero abbagliante della modernità. Che ci sta a fare lo sguardo così gentile della guardia giurata, rivolta al turista occidentale che fotografa stupefatto questo tempio profano? Perché non castiga invece il mio stupore, quello di uno che viene da un mondo assai più consumistico di questo?

Qualche volta davvero gli indiani mi sembrano tutti bimbi, felici dei loro giocattoli splendenti, gentili e ottimisti di fronte a qualsiasi cosa. Anche i loro edifici sacri sono così; trasmettono lo stesso entusiasmo, lo stesso stupore di fronte a quello che luccica. Forse è solo a noi moralisti occidentali che questa felicità puerile appare in contraddizione con le profondità del Vedanta.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti