Daniel-Clowes, Caricature Mi ritrovo insieme sul comodino due libri diversissimi, ma sono entrambi a episodi, e la lettura dell’uno si intreccia con quella dell’altro. Gli autori sono tutti e due ai massimi livelli della letteratura a fumetti mondiale. Tutti e due sono traduzioni tardive di libri apparsi, in lingua originale, oltre un decennio fa. Sarà forse perché il tema de il Cavallo Pallido di David B. sono gli incubi, anche le storie contenute in Caricature, di Daniel Clowes mi paiono incubi, e ancora peggiori di quelli di David B.

Cauchemar è la parola francese, mentre nightmare è quella inglese. La parte comune alle due parole (mar / mare) proviene da un termine germanico (mara / mare / mahrt) che indica uno spettro, in particolare una giumenta spettrale che pesa sul petto di chi dorme. Ma mare in inglese significa anche giumenta, o cavallo in genere; e chaucher in francese anche calpestare e cavalcare. Questa giumenta spettrale della notte, che ci calpesta cavalcando, dà il titolo al libro di David B.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 20-21 L’ispirazione dei due autori non potrebbe essere più diversa. A pelle mi sento più vicino al francese, dei due, con cui condivido una certa vocazione al fantastico; ma poi Clowes mi conquista intellettualmente, per la sua irriducibile precisione psicologica e per la sua geometrica capacità espositiva. Le brevi storie del libro di Clowes sono infatti altrettanti teoremi psicologici, ritratti così riusciti e minuziosi di persone viste da dentro, da parere davvero caricature. Viceversa, gli incubi di David B. sono vere divagazioni fantastiche nell’angoscia, frammenti incompiuti e incompibili di immersione nel mostruoso.

Clowes racconta in prima persona (o con focalizzazione interna) frammenti di vita di personaggi frustrati dalla vita, che tenacemente resistono all’idea di sentirsi dei falliti. Tutto il senso del suo raccontare sta nel presentarci le ragioni che ciascuno di loro ha per sentirsi in qualche modo realizzato, e insieme renderci al tempo stesso comunque evidente lo squallore deprimente della loro vita. Le medesime immagini e il medesimo racconto riescono a farci vedere due punti di vista differenti, quello del protagonista e quello degli altri.

Per questo anche le storie di Clowes ci appaiono facilmente come incubi, cauchemar, spettri che ci calpestano: ciascuno dei personaggi raccontati è ferocemente calpestato dalla vita, ma vive come se non se ne accorgesse, come se l’oppressione fosse inesistente o sognata. L’incubo è dunque il mio, più che il loro, nella misura in cui mi posso in qualche misura riconoscere in ciascuno.

David B., il Cavallo Pallido, pp. 56-57 Gli incubi di David B. sono invece così leggendari, fantastici, angosciosamente inverosimili (proprio come gli incubi veri), da lasciarsi immediatamente riconoscere come tali. Sono belli, ariosi, liberatori, pieni di catarsi rispetto alla sensazione di vivere un incubo.

Forse è davvero questa la differenza: David B. si è svegliato dai suoi incubi, ed è capace di guardarli come tali, tranquillizzato dalla consapevolezza di esserne fuori – un po’ come quando si guarda un film, o si legge un racconto del terrore. Daniel Clowes, o meglio, i suoi personaggi, non sanno di stare vivendo un incubo, e nemmeno lo sa il lettore: non c’è scampo; sembra la vita vera. E magari lo è!

Daniel-Clowes, Caricature

Al Capp, Li'L Abner, dettagli dalla striscia del 28.08.1941 Tanto per restare sul tema degli inchiostri, della resa pittorica e della resa dinamica, ecco un esempio da Al Capp, l’impareggiabile autore di Li’l Abner (sono tre dettagli dalla striscia del 28 agosto 1941, scansionati ad alta risoluzione dall’originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Anche qui, bisogna ingrandire l’immagine, per poterci guardare dentro sino in fondo. Il terzo dettaglio è quello più interessante e riuscito. Certo Capp era un autore umoristico, ma la sua capacità realistica non era da poco; così come magistrale è la lieve deformazione in senso caricaturale con cui riesce ad addensare sui propri personaggi tanta espressività e senso dinamico – anche quando non si muovono davvero.

Se guardiamo da vicino il terzo dettaglio (ma anche gli altri due, in misura leggermente minore), possiamo vedere il segreto del pennello di Capp, la cui linea è estremamente modulata, e pronta in qualsiasi momento addirittura a scomparire (perché un’assenza di linea, nel posto giusto, può essere addirittura più efficace della sua presenza). È la linea stessa ad essere viva, qui! E lo è ancora prima di quello che rappresenta. Basta confrontarla con le linee di riempitura del vestito, in basso, che sono linee tirate senza necessità espressiva – perché il vestito è il vestito, e non è il viso (ma poi, quando ci sono le pieghe, come nel secondo dettaglio, prendono vita pure loro!).

Rispetto all’esempio di Hugo Pratt che abbiamo visto qualche giorno fa, è incredibile come il tratto di Al Capp regga perfettamente anche questo ingrandimento estremo, e possa essere visto sia da vicino che da lontano, con pari efficacia.

(A proposito, e detto di passaggio: quanto deve avere imparato Domingo Mandrafina dagli inchiostri di Al Capp?)

Il tavolo rosso Di questa foto, scattata qui, mi piace l’incrocio di diagonali, e i diversi piani orizzontali e verticali. Mi piace anche il fatto che ciascun piano rimanda a una dimensione differente: la camminata, l’imbarco, il mare irrequieto, la necessità dell’ombra – e, ovviamente, al centro in rosso, la convivialità.

Ma quella tovaglia rossa è così chiassosa e irruente, che non ci accorgiamo subito che un po’ di rosso è sparso dappertutto, persino sulla testata del molo – perché è l’ora in cui questo succede.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

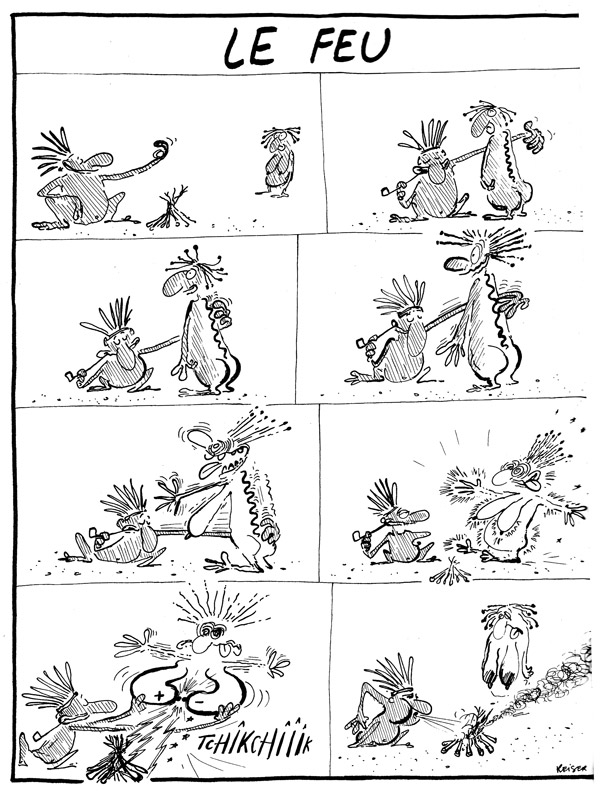

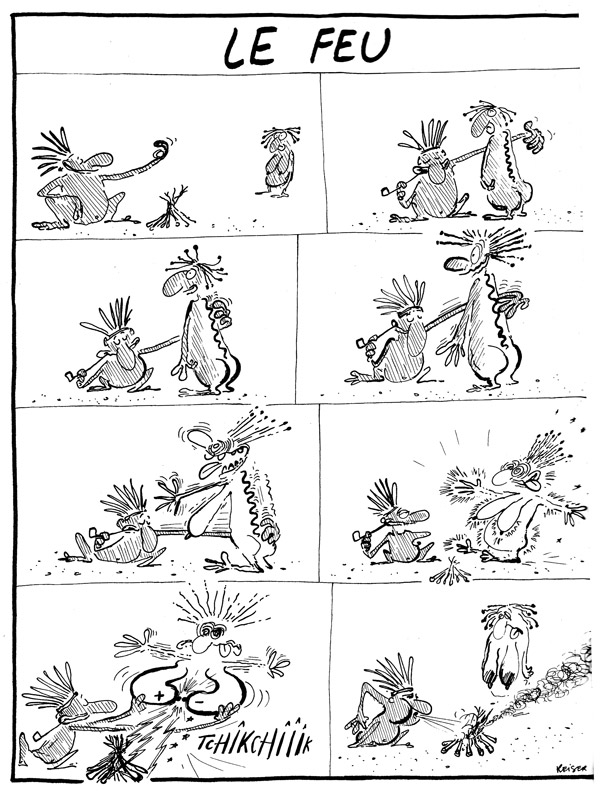

Reiser, Le feu Guarda guarda: su Conversazioni sul fumetto c’è la spiegazione degli eccessi di Baru, di cui parlavo qualche settimana fa. La spiegazione si chiama Reiser, e si trova nelle parole dello stesso Baru, riportate dal blog, il quale riprende e traduce a sua volta un post del blog The Panelist. Poiché le parole di Baru sono brevi, le cito qui integralmente:

Il suo nome era Jean-Marc Reiser, ed era un genio. Personalmente, lo considero come il genio dei fumetti.

Descriveva il mondo con dei feroci piccoli disegni, quasi dei graffiti.

Mi convinse che anche io potevo narrare quello che pensavo del mondo con i fumetti, tutto questo perché i suoi disegni sembravano facili da realizzare.

Iniziai a disegnare, come autodidatta, perché ovviamente non sapevo come disegnare, cercando di fare il meglio che potevo per imitarlo.

Naturalmente, mi resi subito conto di come sotto la sua semplicità lo stile di Reiser fosse in realtà ipersofisticato, inimitabile in ogni caso, e senza dubbio insuperabile. Reiser potrebbe essere paragonato nei fumetti a quello che è stato Jimi Hendrix per la chitarra elettrica.

Naturalmente, per quanto riguarda Reiser, sottoscrivo completamente queste parole. Potrei aggiungere che, con il suo stile “scarabocchiato”, Reiser era capace di raggiungere vette di parossismo incredibili, e incredibilmente esilaranti. Ci sono certe sequenze de Il porcone, dove sai dove inizi a ridere ma non sai quando riuscirai a smettere, e il crescendo di ilarità è furibondo e incontenibile.

Baru ha cercato di utilizzare la medesima tecnica, ma per un grottesco a fondo tragico – mentre in Reiser persino la tragedia sembra essere buttata in vacca, e si ride rabelesianamente di tutto. Le sequenze parossistiche di Baru hanno lo stesso andamento di quelle di Reiser; e persino il disegno mostra dei debiti, fatte salve le differenze di registro. Sulla qualità del lavoro di Baru c’è poco da discutere, eppure è, a mio parere, come ho già detto nel post precedente, proprio nelle scene parossistiche che Baru mostra un po’ la corda, si ripete, pecca un poco di eccesso.

Ed ecco il perché: ha davanti il modello di Reiser e gli corre dietro; ma non riesce a imitarlo appieno. Ha capito molte cose, ma non proprio tutte – anche perché lavora su un registro diverso, quello del grottesco drammatico, appunto. Forse è proprio il suo stesso moralismo – che è anche, per altri versi, una delle componenti più positive del suo lavoro – a impedirgli di essere travolgente, impetuoso e dissacrante come il suo maestro.

Tra le cose inarrivabili di Reiser c’è anche il suo cinismo, probabilmente solo apparente – ma apparentemente globale. Baru non è né sa apparire cinico, e le sue storie riuscite sono riuscite anche per questo.

Reiser è morto troppo giovane, già nel 1983, a 42 anni. Ora ne avrebbe settanta da qualche giorno. Buon non compleanno, maestro.

La terrazza Anche questa foto è stata presa nello stesso luogo di quella di due sabati fa, ed evidentemente non nella stessa giornata.

A me piace per le sue linee verticali e orizzontali, per i suoi colori delicati, e perché mi fa pensare a Diomira:

Partendosi di la e andando tre giornate verso levante, l’uomo si trova a Diomira, città con sessanta cupole d’argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d’oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la proprietà di questa è che chi vi arriva in una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: Uh!, gli viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici.

Non dirò chi ha scritto questo breve testo (ma non è affatto difficile capirlo). Un gran filone e astuto giocoliere di parole. Un frammento indimenticabile.

Hugo Pratt A proposito di inchiostri, mi sembra che non siano niente male nemmeno questi di Hugo Pratt, che si possono osservare nel dettaglio aprendo e allargando al massimo questa immagine (presa ad alta risoluzione da un originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Non siamo riusciti a datare questa immagine (anzi, se qualcuno ha notizie in proposito lo pregherei di segnalarmelo), ma io la situerei intorno al 1960, tra la fine del primo soggiorno argentino di Pratt e il più breve secondo periodo. Qua e là – per esempio nel modo di disegnare gli elmetti – si vedono tracce di un influsso dell’Alberto Breccia di Mort Cinder. Mi riferisco al modo di graffiare il colore, di usare anche segni bianchi, o biacca, o chissà cosa d’altro. Certo, stiamo parlando dei massimi autori di quegli anni, per cui potrebbe anche essere Breccia che ha seguito il suggerimento di Pratt (e poi Pratt l’ha abbandonato, mentre Breccia l’ha sviluppato); o potrebbe anche essere che la cosa è uscita chiacchierando tra loro e poi ciascuno l’ha sviluppata a modo suo.

Elmetti a parte, il bello di questo ingrandimento è che si può davvero entrare nel guazzabuglio di linee incerte e un po’ geometriche, e poi meravigliarsi di come quella roba lì, così apparentemente confusa, possa costruire invece un’immagine tanto efficace – quella cioè a risoluzione normale, come stampata, visibile quando si ri-zoomma un po’ indietro.

A me, la cosa che colpisce di più sono i volti dei due soldati, così espressivi. Quando si ingrandisce l’immagine sino a vedere bene i singoli tratti, sembrano invece quasi solo abbozzati, non finiti, imperfetti.

Se confrontiamo questi inchiostri di Pratt con quelli di Burne Hogart che abbiamo commentato qualche giorno fa, forse si capirà meglio il senso della mia critica a Hogart. Questi tratti di Pratt dall’aria imperfetta e inconclusa (rispetto a quelli esemplari di Hogart) si rivelano poi efficacissimi alla giusta distanza per dare dinamismo all’immagine. Paradossalmente, c’è molto più movimento in questa immagine ferma e mesta che nel gesto caricato di Tarzan. E, insieme, nemmeno un’ombra di retorica!

Burne Hogart - Tarzan 1942 Non sono mai stato sicuro che Burne Hogart sia stato un grande autore di fumetti. Tutto sommato lo trovo un po’ retorico, e un po’ pesante. Certo Tarzan era un fumetto popular, non c’è dubbio, ma l’eleganza di Hal Foster, pur rimanendo del tutto popular (e forse ancora di più) era decisamente un’altra cosa.

Sono andato a riguardarmi cosa ho scritto di Hogart nella mia Breve storia della letteratura a fumetti, e vi ho trovato queste parole:

Tarzan viene affidato a un secondo disegnatore di grande talento, Burne Hogarth (1911-96), che ne costruisce l’immagine definitiva. Hogarth ha due costanti stilistiche dominanti: l’esaltazione della plasticità muscolare del corpo umano, con riferimenti esplicitamente michelangioleschi; e la resa del dinamismo e del movimento. Si tratta di due esigenze non facilmente conciliabili, e la pur notevolissima abilità grafica di Hogarth non riesce a evitare la deriva di Tarzan verso una teatralizzazione smaccata e spettacolare, che prelude a certi esiti del fumetto superomistico dagli anni Quaranta sino a oggi, mediati attraverso l’opera di Jack Kirby.

Detto con altre parole, i miei dubbi non riguardano la capacità di disegnatore di Hogart, o meglio la sua sapienza nel disegnare le figure, ma l’effetto d’insieme del tentativo di coniugare la sua grafica monumentale e scultorea, e classicamente dettagliata, con la resa del movimento. Da notare che Hogart è maestrale in entrambe: basterebbe osservare la dinamica del gesto di Tarzan nell’immagine riportata qui in alto per rendersene conto.

Ma ho inserito questa immagine anche (e soprattutto) per altre ragioni. Si tratta di una scansione ad alta risoluzione da un originale di Hogart conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Se la si apre e ingrandisce, si può osservare davvero la maestria di Hogart nello stendere la china, la morbidezza e l’efficacia del suo pennello, la caratterizzazione precisa e distinta dei volti (tutti diversi l’uno dall’altro, e tutti psicologicamente riusciti) – per non dire delle pieghe degli abiti, delle ombre…

E allora, qual è il problema? Mah… forse il problema è che è tutto troppo perfetto, troppo perfetto e immobile. È bellissimo, ma non fluisce. Persino il gesto di Tarzan, reso in maniera così efficace dalla scelta esemplare del momento in cui bloccarlo (assolutamente da manuale), sembra piuttosto il gesto di una foto di scena teatrale, troppe volte rifatto per permettere al fotografo di cogliere proprio l’attimo giusto.

Questa impressione di eccesso, di un po’ finto, è secondo me la conseguenza di aver voluto tenere insieme capra e cavoli (per quanto un’ottima capra e degli straordinari cavoli), salvando la monumentalità pittorica e il dettaglio, e al tempo stesso ponendo l’enfasi sul movimento.

Ma quando un corpo si muove, la nostra percezione non è in grado di focalizzarne i dettagli! Per forza, quindi, il disegno troppo dettagliato di qualcosa in movimento avrà qualcosa di artificioso! Questo non succede in pittura, le cui convenzioni ci permettono di tenere assieme capra e cavoli; e Hogart aveva davanti agli occhi del suo immaginario proprio la pittura! Forse non si era accordo di essere un fumettista. Peccato!

Se dicessimo che Hogart, come fumettista, è stato vittima del proprio stesso talento come disegnatore forse saremmo un po’ cattivi, ma credo che non andremmo troppo lontani dal vero.

La torre con l'ogiva Un altro dettaglio delle mie città invisibili, preso da qui. Uno scorcio di un’utopia del moderno che potrebbe essere stato progettato da Antonio Sant’Elia o da Erich Mendelsohn, immerso in una caligine da leggenda. Un missile che non partirà mai, ma continuerà per sempre a evocare la propria partenza e il proprio clima primo-novecentesco.

Pure quel dettaglio rosso in basso mi piace. Mi sembra la variazione che mette in moto, visivamente, il tutto.

Anche sulla città dove questo scorcio si trova, e su questa medesima torre, mi sono scappati dei versi. Sono nella seconda delle due poesie che si possono leggere qui (sì, è lo stesso luogo della scorsa settimana).

Baru, Pompa i bassi, Bruno! Intendiamoci: Baru è tra i migliori autori attivi oggi in Francia. Ha scritto e disegnato molti libri, alcuni dei quali sono decisamente notevoli; e anche questo Pompa i bassi, Bruno! (Coconino Press / Fandango) non smentisce la sua fama.

Però proprio leggendo quest’ultimo volume ho capito che cosa mi ha sempre impedito di appassionarmi realmente al lavoro di Baru, sin di tempi di Vive la classe! (1987). Baru è un ottimo disegnatore, e uno sceneggiatore persino migliore, a cui piace molto lavorare sul crescendo e sul parossismo. La sua capacità nel caratterizzare le espressioni dei personaggi è evidentemente al top quando li rappresenta al culmine della rabbia.

Ma questo è un po’ anche il suo limite, e io finisco spesso per trovare un po’ ripetitivo questo succedersi di situazioni estreme. I suoi libri migliori (L’autoroute du Soleil, 1995, L’arrabbiato, 2005-06) sono anche quelli in cui si trattiene di più, e riesce a tirare la tensione il più a lungo possibile fino all’inevitabile esplosione.

Quest’ultimo libro invece è tutto basato sulla tensione e sul parossismo: da un lato, col piccolo immigrato che rischia continuamente la pelle, dall’altro con l’incazzoso capobanda che non demorde mai. Sarà forse anche che i personaggi simpatici (gli scassinatori in pensione) sanno un po’ di stereotipo, e che tutti gli altri personaggi in scena sono dei perfetti idioti, ma qui il gioco di Baru mostra un po’ la corda.

Intendiamoci: Baru rimane bravissimo a montare la storia e a disegnarla. E la storia è anche eticamente esemplare – forse persino un po’ troppo. Però la sensazione con cui ne sono uscito è proprio quella di un troppo, certo un troppo di qualità, però decisamente un troppo. Troppo parossismo, troppo crescendo, troppa incazzosità.

Forse anche Baru, stavolta, ha pompato un po’ troppo i suoi bassi.

La città dorata Le città invisibili, di Italo Calvino, è stato il romanzo della mia adolescenza. Lo è stato perché probabilmente il modo di Calvino di descrivere le sue città immaginarie corrisponde molto bene al mio modo di percepire le città reali. E così, mi rendo anche conto a posteriori che tantissime foto che ho fatto a tanti luoghi visitati nella mia vita rispecchiano quel medesimo spirito, rappresentando perciò le mie personali città invisibili – anzi, piuttosto, quelle visibili, e viste attraverso un occhio innamorato delle storie di Calvino.

Questa foto è stata scattata dall’aereo, all’incirca da qui. Mi piace non solo per la luce incredibile, ma anche per la sua intensa dinamica, che spinge verso destra, dalle nuvole in basso a sinistra, al percorso del fiume, al suo sbocco nel paradiso della luce in alto a destra. Questa immagine mi ha colpito così tanto che, qualche tempo fa, mi ci sono scappati anche dei versi, che si possono leggere qui.

P.S. Non siamo lontani dal luogo mostrato dal post della scorsa settimana. Quella foto era stata presa esattamente da qui.

Ben Katchor, "The Radiator Musician", da "Julius Knipl. Real Estate Photographer" Chi si ricorda di Monsieur Hulot? Lo aveva creato e lo impersonava Jacques Tati. Con l’apparenza della più assoluta normalità, Hulot affrontava situazioni sempre più sottilmente assurde. Il risultato era insieme imbarazzante ed esilarante. Non sapevi mai se vergognarti per lui, o ridere a crepapelle. Non era il surreale di Mr. Bean. Era qualcosa che continuava a rientrare nei limiti della norma, o quasi – ma ci rientrava al pelo, o forse non ci rientrava del tutto, ma faticavi a capire quale fosse l’elemento davvero deviante. Insomma, sembrava quasi la tua stessa quotidianità, o almeno una tua quotidianità possibile; potevi quasi essere tu, quello. Per questo ti sentivi un idiota mentre insieme ridevi: Monsieur Hulot era insieme lui e te stesso, era l’altro in qualità di deficiente, ma anche te – che di conseguenza non eri migliore di lui.

Nelle strisce del newyorkese Ben Katchor si respira la medesima aria sottilmente surreale, il medesimo soffio di normalità, e la medesima demente genialità. L’ho conosciuto personalmente a Bilbolbul, e mi è parso degno delle sue strisce, quasi un personaggio di se stesso. Ha partecipato a un incontro presso la facoltà di lettere, rispondendo a domande, e proiettando, negli intermezzi, delle sue strisce, a cui dava personale lettura.

Ogni volta la sensazione era la medesima. Un approccio iniziale del tipo: ma perché mi racconta questa cosa così normale? cosa ci sarà mai di interessante? Poi un seguito del tipo: sì, sarà normale, però è veramente assurdo! Infine uno sviluppo surreale, raccontato però con tutti i crismi dell’impersonale e oggettiva normalità.

Credo che il collante che rende le storielle di Katchor irresistibili sia il ritmo pacato e uniforme, ma inesorabile, che le porta avanti – anche sorretto da un disegno ugualmente normale, sino un po’ squallidino, sin quando non si entra nel gioco. La voce fuori campo delle didascalie, distaccata e oggettiva, sembra non fare altro che il resoconto, la cronaca, il report, di un evento normale. Solo che la normalità si rivela, passo dopo passo, sempre più illusoria, e l’ilarità sale, sale, sale, a mano a mano che si entra nel sottile delirio dell’indagine scientifica sul perché vi siano passeggeri del bus che stanno seduti a gambe aperte (costringendo alla fine i tecnici a un’imprevista riprogettazione dei sedili), o sul come si possa inventare una coreografia basata sul balletto spontaneo delle persone che cercano di sfilare il portafoglio dalla propria tasca… e così via.

Katchor coltiva l’apparenza della mediocrità, per fare emergere l’assurdo. Costruisce un ritmo martellante di cronache dall’aria oggettiva affinché l’incongruo possa rivelarsi da solo, senza che nessuno ce ne dichiari la natura. E poi finge di lasciare al lettore il compito di rendersi conto delle stranezze.

Il lettore ci casca. E gli piace pure. Anche questo è il bello del raccontare: è un inganno felice, una willing suspension of disbelief che ci procura piacere.

Modernismo fantastico No, non è l’India, stavolta. E lascerò indovinare a voi dove ho preso questa foto, che mi piace non solo per l’allineamento diagonale delle guglie, ma anche per l’assurdità di questa architettura, questo modernismo fantastico, o favoloso – che potrebbe crescere così rigoglioso sono in un paese che non abbia sufficiente storia per conto proprio da doversi inventare un mito del presente fatto del passato altrui.

La città dove ho preso questa foto è piena di scorci come questo, così pateticamente e fascinosamente antifunzionalisti, un post-moderno nel cuore stesso del moderno. Si può restare inorriditi, oppure felicemente stupefatti. E si può certo leggere tutto questo come ostentazione di ricchezza, e di gusto passatista.

Ma si può anche pensare che la logica utilitarista che sta alla base del funzionalismo (anche se, nei casi migliori, un utilitarismo utopico, che non ha a che fare in sé col denaro) non sempre è applicabile, o applicata. Non si costruiscono case solo per viverci, o per mostrarci ricchi e potenti. Qualche volta le si fa anche per sognare, o per raccontare sogni. (Scriverne, come fece Calvino, o come faccio più in piccolo io, non sempre basta)

Ombre di Igort, Vittorio Giardino e Antonio Rubino nel delirio espressionista di "Doppio sogno" (primi anni Novanta) Qualche sera fa, all’inaugurazione delle mostre di José Muñoz e Vanna Vinci a Bilbolbul, ho incontrato Igort e, dopo la consueta affettuosa scazzottata iniziale, con la quale gli comunicavo che ero contento di vederlo, ho aggiunto che vederlo proprio lì era un fatto particolarmente speciale, perché lui era proprio il medio proporzionale tra i due autori in mostra, l’anello mancante tra Muñoz e Vinci. Lui si è ovviamente schernito, ma io ho continuato a pensare che fosse così.

Poi ho visto le mostre. Di Muñoz credo per il momento di avere parlato abbastanza, mentre le tavole di Vanna Vinci mi hanno fatto venir voglia di rileggermi i suoi libri, le sue storie. E così, appena ho potuto, ho fatto.

Cercavo, tra l’altro, le tracce di Igort, e, attraverso lui, di Muñoz. Non è così difficile trovarle, specie quelle del primo Igort (Goodbye Baobab, con Daniele Brolli) sulla prima Vinci: il montaggio, l’uso dei neri, questo senso di irrealtà nel cuore stesso del reale; ascendenze da Muñoz, anzi no, da Muñoz e Sampayo, perché anche nel modo di raccontare l’influsso si sente.

Ma poi, nelle pagine della Vinci, ho ritrovato di colpo Antonio Rubino. Dopo averlo visto con chiarezza in quella che mi è parsa quasi una citazione (la storia “Doppio sogno”, dei primi anni Novanta), l’ho ritrovato qua e là quasi dappertutto, nel modo di distribuire le figure nello spazio, e di riempirlo con un’insistenza quasi decorativa.

Poi, ancora, mi è saltata agli occhi Grazia Nidasio, nell’apparenza di leggerezza di certi personaggi femminili, un’apparenza che è sempre soltanto tale, perché né i personaggi della Nidasio né quelli della Vinci sono mai davvero leggeri. Ma tutte e due sanno temperare il dramma con l’ironia, sanno far finta di giocare mentre dicono cose molto serie.

Ombre di Gianni De Luca nei sogni di "Aida al confine" (circa 2000) C’era anche Gianni De Luca. Ce n’era parecchio, con il suo modo di costruire le successioni temporali senza creare vignette, creando così un tempo fluido, quasi sospeso.

Ci avevo visto anche Frank Miller, specie il primo, quello di Ronin, ma qualcosa non mi quadrava, e ho capito il perché quando ho riletto la piccola introduzione di Luigi Bernardi a un volume del 1997 (Ombre). Il riferimento giusto è infatti il fumetto giapponese, e Miller ci entra di traverso perché pure lui vi ha attinto moltissimo, specie in Ronin. Il modo di montare le pagine, di costruire certe sequenze, sono evidentemente quelli di chi ha letto (e ben digerito) un bel po’ di manga.

Incominciano a diventare tanti, i riferimenti. E ce ne sono certamente altri, perché rileggendo le pagine della Vinci ho continuamente una sensazione del tipo: “Questo mi ricorda qualcosa. Ma cosa?”. Dovrebbe essere un difetto, e invece non lo è affatto. Sia quanto ai racconti sia quanto al disegno, la Vinci dimostra una sicurezza autoriale e una fondatezza dei propri principi espressivi così nette che non si ha affatto la sensazione che “copi”. Tutti questi riferimenti non producono l’impressione di un patchwork, fatto di pezzi presi qua e là. Piuttosto, è la sensazione che può produrre un piatto di alta cucina, al cui sapore tutto suo si associano una quantità di profumi, ciascuno evocativo di qualcos’altro, talvolta riconoscibile, talvolta meno, ma non meno intrigante per questo (anzi, forse di più).

Quando finalmente mi rendo conto che ci sono spesso citazioni in apertura (e persino in chiusura) nelle storie della Vinci, qualcos’altro mi si muove dentro, e mi viene in mente che l’altra sera Vanna stessa ci ha rivelato che persino i titoli delle sue storie sono citazioni.

Eppure le sue storie non lo sono. Sono belle storie, solide e fantastiche, disegnate con un segno così originale da aver fatto scuola. Si vede che, come disse il poeta, “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni”, e i sogni della Vinci sono quelli di una sensibilità quotidiana intessuta di letteratura, sia verbale che a fumetti. E dunque, leggere le storie della Vinci è come immergersi in un labirinto in cui la vita, densa e ben presente, viene sempre vista attraverso gli specchi deformanti del nostro immaginario letterario, caricandosi di una quantità sfuggente di sensi.

Una strategia vincente. Magari la Vinci l’ha assorbita da Mattotti. Magari no, o magari da qualcun altro. L’ha assorbita bene, comunque, con rara originalità; e persino dimostrandosi capace di rivoltarla in sarcasmo, con le frecciate un poco ciniche della Bambina Filosofica. Non sono pochi quelli che, da qualche anno, la stanno assorbendo da lei. Se tutti lo sapessero fare come lei, se tutti avessero la cultura che si intravede dietro questi giochi, se tutti l’avessero digerita così bene, quella cultura, e fossero capaci di interrogarsi sul proprio rapporto con essa, avremmo di sicuro una generazione di giovani talenti.

La consapevolezza vincente della perfida Bambina Filosofica (2009) P.S. E Vittorio Giardino? Non ce lo vedete Giardino? (Be’, non nella Bambina Filosofica, d’accordo)

Il cielo a Tiruchirapalli Scrivendo il post indiano della scorsa settimana ho avuto una intuizione. Vuoi mai che questa mia ossessione per le foto dei luoghi dell’India non sia legata alla mia antica e mai sopita passione per un romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili, letto e riletto e amato al punto da aver provato più volte nella mia vita a scrivere le mie personali città invisibili? Vuoi mai che queste sono davvero le mie città invisibili, vale a dire quei luoghi che dispiegano in qualche modo il mio io nascosto, quelli che si raccontano a chi non c’è stato come luoghi favolosi, perché per noi lo sono, e lo sono profondamente?

René Magritte - Empire of Light Se così fosse, un cielo non sarebbe meno informativo (cioè meno evocativo) dell’architettura sottostante. C’è molto più cielo che architettura umana in questa foto scattata nel Ranganathaswamy Temple a Tiruchirapalli, quasi come in un famoso dipinto di Magritte (a sua volta altra città invisibile, senza dubbio). Lo spazio verde dentro il mandapam in basso sembra appartenere a un mondo diverso dallo spazio bianco-azzurro del cielo.

Eppure, quando ho scattato questa foto, c’erano tutti e due, quegli spazi di fronte a me. E mi piacciono molto anche quelle due frecce bianche a sinistra, che rimandano ai luoghi circostanti, quelli che qui, inevitabilmente, non ci sono, non si vedono. Come al solito, le cose intriganti non sono quelle che ci sono davvero, ma quelle che sembrano poterci essere, sulla base di quelle che ci sono (e anche questo, con altre parole, avrebbe potuto scriverlo Calvino).

(P.S. Magritte, Calvino: non sono il primo a percepire un legame tra loro. Chi progettò nel 1972 la copertina de Le città invisibili vi inserì un altro dipinto di Magritte. O forse la mia evocazione di oggi è soltanto vittima di quella scelta di allora.)

Ferenc Pintér, copertina di "Da Parker con furore" di Richard Stark, 1978 Non ho resistito molto a lungo. Dopo che una sera a Bilbolbul, quattro giorni fa, chiacchierando del più e del meno con Domenico Rosa, è venuto fuori il nome di Ferenc Pintér, che lui ha pure conosciuto di persona, e io no, non sono riuscito a resistere e mi sono messo a frugare. Ho trovato facilmente il sito a lui dedicato, da cui tutte queste immagini sono tratte (e là ce ne sono molte altre).

Pintér lavorava per la Mondadori. Era un dipendente, un impiegato, che al suo tavolino disegnava da modesto stipendiato le copertine degli Oscar, realizzando opere spesso memorabili. Per quanto mi riguarda, molto tempo prima di conoscere il suo nome, la mia adolescenza era già segnata dalle sue immagini e dalla loro forza.

Ho messo in questo post quattro esempi, che io trovo molto belli e significativi – anche se di sicuro non esaustivi nemmeno della varietà di stili che Pintér era in grado di adoperare, a seconda delle esigenze espressive richieste.

Nel primo esempio, una luce degna di Hopper illumina la nuca dell’uomo col mitra (gangster o poliziotto che sia). C’è una costruzione diagonale (e quindi sbilanciata in avanti) di linee ortogonali tra loro (e quindi, costruttive, rigide) – o meglio quasi ortogonali (e quindi quella stessa rigidità è in sé dinamica). La figura è scandita dal ricorrere delle aree scure, quelle nere dominanti, ma anche quella irregolare dell’ombra del viso, che prosegue poi in basso nella cravatta.

Il riferimento ai gangster degli anni Trenta è immediato, ma tutta questa rigidità evoca anche forza muscolare, mentre lo sbilanciamento evoca concitazione. Se provassimo a fare astrazione dal contenuto narrativo dell’immagine, e a guardarla come se fosse astratta, non sarebbe difficile ritrovarci il funzionalismo diagonalizzato di un van Doesburg o di uno Zwart, così lontano ormai dall’utopia spiritualistica di Mondrian. Quella macchia quadrata di luce appena a destra del mento, proprio al centro dell’immagine, ne è così il perno, e ci collega idealmente il personaggio rappresentato con il Dick Tracy di Chester Gould.

Ora, immaginiamo la copertina nel suo insieme, con le parole che formano il titolo e il nome dell’autore, e magari anche qualcos’altro. Queste parole saranno certamente orizzontali, e allineate verticalmente, a creare una tipica struttura ortogonale. Ecco quindi che la struttura quasi-ortogonale, ma diagonalizzata del disegno richiama, contrapponendovisi, quella ortogonale del testo, e mentre quello scorre verso destra, qui il movimento gli resiste, tendendo invece a sinistra.

Alla fin fine, la composizione riesce a essere ancora più forte della rappresentazione, che pure è intensa. Ancora prima che l’illustratore, Pintér sta facendo il grafico.

Ferenc Pintér, copertina di "Il paese delle nevi", di Yasunari Kawabata, 1980 Questa seconda copertina mi colpisce forse ancora di più. Qui ne vediamo l’interezza, compresi i titoli; e probabilmente l’intera impaginazione è stata progettata dallo stesso Pintér. La linea nera verticale che si trova al centro della composizione (che corrisponde alla fronte di lui) è infatti allineata alla seconda colonna di titoli, come a creare un rapporto tra le linee verticali della parte alta, e l’ingarbugliarsi di quelle stesse linee nel disegno in basso.

In questa immagine, ancora più che nella precedente, la composizione grafica si impone all’occhio assai prima della riconoscibilità delle figure. La linea nera sinuosa che divide la parte alta azzurra dalla parte bassa bianca è la prima forma a colpire la nostra attenzione, rafforzata com’è dalla cornice complessiva nera, e dal nero stesso delle parole dei titoli (ma anche il bianco del titolo centrale entra in gioco, richiamando il bianco al di là della linea). Poi ci vuole un po’ per capire che quella stessa linea identifica il profilo della pelle contro i capelli, e quindi definisce dei volti. E la stessa linea sottile del profilo di lui è, percettivamente, prima la prosecuzione mossa della linea verticale centrale, e solo dopo è la linea di un profilo.

In questo modo, è come se le figure uscissero progressivamente dall’ombra. Solo che non c’è ombra, ma la costruzione grafica della copertina di un libro; come dire, una forma grafica, astratta, da cui emergono progressivamente delle figure concrete – anche se non del tutto, rimanendo come sospese in un’atmosfera di evocazione. Un modo elegantissimo, mi pare, per alludere all’essenza stessa del raccontare: evocare figure e relazioni umane attraverso l’intreccio delle forme verbali, dando loro vita, magia – ma nell’impossibilità comunque di riportarle alla concretezza fisica.

Questa mi pare in generale la cifra stilistica di Pintér. Al cuore del suo discorso non sta la rappresentazione, ma la costruzione formale. È quella che colpisce, che ci attrae, che ci lega all’immagine. E poi, già legati, iniziamo a riconoscere le figure del mondo, quelle umane e naturali.

Si tratta di un bel ribaltamento rispetto al normale funzionamento del nostro apparato percettivo, calibrato geneticamente per riconoscere le figure, e in particolare quelle umane, e in particolare i volti. Quando e se arriviamo a valutare la forma dal punto di vista plastico, di solito il riconoscimento delle figure e della situazione raccontata ci ha già portato molto in là nella comprensione dell’immagine. Siamo fatti così perché la nostra vista è fatta prima di tutto per riconoscere il mondo in termini di figure (umane, animali, oggettuali) perché la nostra sopravvivenza deriva da quelle. E le immagini di solito si adeguano a questa gerarchia.

Il ribaltamento operato da Pintér invece ci spiazza. La forma plastica si impone. Le figure del mondo con le loro potenzialità narrative arrivano dopo, quando già abbiamo fatto molti passi nel percorso interpretativo.

Lo si vede anche nel manifesto qui sotto, dove quella macchia complessa rossa e bianca, scura e chiara, contro lo sfondo azzurrastro, a sua volta chiaro e scuro, viene riconosciuta con fatica come l’abbraccio tra un operaio e un minatore. E tuttavia, una volta che il riconoscimento è avvenuto, non ci lascia più; e continuiamo a guardare stupefatti nello scoprire e riscoprire che quell’area bianca è un braccio, e quella rossa pure, e l’altra rossa una nuca, e così via.

Ferenc Pintér, manifesto 1 maggio Solidarnosc, 1988 Le cose che più mi restano impresse nella memoria sin dalle mie prime frequentazioni del lavoro di Pintér sono però i suoi disegni al tratto, con quell’uso magistrale di un pennello grosso, spesso adoperato a secco – con inevitabile riferimento (ma non per me allora) alle calligrafie orientali.

Nell’immagine qui sotto, la figura forse emerge un po’ più rapidamente che nelle precedenti – ma si tratta di un’illustrazione, e non di una copertina o di un manifesto. Eppure anche qui le figure restano sospese nella magia dell’evocazione irrisolta. Certo, quella cornice attorno al viso della ragazza può essere davvero un elemento della scena (per esempio una finestra); ma ci viene naturale interpretarla piuttosto come il confine della vignetta, o dell’immagine; e quel confine viene rotto due volte, in basso a sinistra dal vuoto del busto della ragazza, e a destra dalle braccia che ne fuoriescono.

Così, ancora paradossalmente, entra in gioco una terza dimensione che sembra invece negata dalla raffinatezza calligrafica del gioco delle linee nere, e l’immagine rimane per questo oscillante tra pura piattezza e profondità evocata.

Forse, il mistero del fascino delle immagini di Pintér sta proprio sempre nella loro ambiguità. Le figure, che sono ciò che riconosciamo concettualmente, e che sappiamo di saper riconoscere (e per questo sono per noi tranquillizzanti), emergono solo dopo che siamo stati colpiti da una dimensione plastica formale nella quale è molto più difficile dire che cosa vi si riconosca – perché i suoi echi sono trasversali, e non così legati alla nostra sopravvivenza da renderci necessaria la comprensione immediata. L’approccio a ogni immagine di Pintér è dunque basato su un subitaneo cogliere senza comprendere, da un essere colpiti da qualcosa senza bene capire perché, dal riconoscere senza sapere di riconoscere. Quando poi riconosciamo anche le tranquillizzanti figure del mondo, è già troppo tardi, e pure loro finiscono, almeno in parte, ad abitare in quel mondo inquieto e indistinto, ma in Pintér potentissimo.

Ferenc Pintér, illustrazione per un racconto di Anais Nin, 1990

È terminato Bibolbul. Peccato! Che sollievo. Ottimo festival, pieno di eventi e strapieno di gente – e per questo entusiasticamente stancante.

Mi lascia spunti, idee per i prossimi post: la Vinci, Ben Katchor, magari Pettinato, o magari un Pintér entrato in scena in una conversazione aperitiva con Domenico Rosa – ma non sono promesse. Vedremo.

La mia presentazione è andata benone. Bravissimo Luca Raffaelli, che ringrazio molto. Bravissimo anche me, forse, visto che il pubblico ha retto sino all’ultimo, ed era ora di pranzo. Grazie a Muñoz, che mi ha onorato della sua presenza. Grazie alla libreria Irnerio e al pubblico fitto di Bilbolbul.

Ma per ora mi fermo qui. Tutto quello che ho visto, che è stato tanto ma lontano dall’esser tutto, adesso deve riposare nella mia testa, e dare qualche frutto dopo qualche tempo. Oggi mi riposo.

La vasca del loto d'oro nel grande tempio di Madurai Di questa foto, scattata all’interno del tempio di Meenakshi e Shiva a Madurai, posso dire che mi piace, per il gioco delle linee verticali e dei colori, per la prospettiva accennata e per quella colonna scura a sinistra. Ma soprattutto dovrei dire che se c’è un posto in cui mi piacerebbe ora andare e sedermi sui gradini e lasciar scorrere il tempo, è proprio questo – magari insieme alla fortunata turista intenta alla lettura in questa immagine.

Sembra di essere in una delle città invisibili sognate da Calvino, un luogo che non c’è, un luogo da leggere.

Eppure, stranamente, c’è.

Muñoz & Sampayo, Gardel, p.74 Credo che non si possa capire sino in fondo José Muñoz se non si capisce almeno un poco il mondo da cui proviene. Tutta l’America, nella prima metà del Ventesimo Secolo, è un paese intessuto di sogni: sogni di migranti, di nostalgia e di ricchezza, di radici e di futuro. Si emigra alla ricerca di una fortuna che in patria appare impossibile, e ci si trova fuori luogo, disinquadrati, senza il contesto rassicurante della tradizione: i sogni sono l’appiglio inevitabile, sia quelli del passato (che non si può abbandonare del tutto senza perdere se stessi) sia quelli del futuro (che sono ciò per cui si è qui, ciò che ci manda avanti). Il migrante porta alla superficie della propria consapevolezza tante cose che se ne stanno sepolte tranquillamente in profondità nella coscienza di chi rimane in patria. I suoi sogni lo perseguitano; i suoi miti vengono pericolosamente a galla.

Il mito è quella dimensione collettiva e inconscia che sta dietro ai nostri desideri e alle nostre paure. Viene a galla attraverso i nostri comportamenti, ma anche attraverso le mitologie, che sono i racconti del mito. Possiamo in parte arrivare a riconoscerlo, ma non c’è modo di dominarlo. Guida il nostro agire sociale e individuale. Nel Vecchio Mondo, in cui le culture e le società sono assestate, possiamo credere di farne a meno – mentre eleggiamo al suo posto il mito della ragione. Ma in un mondo fatto di migranti, in cui le culture e le società si costruiscono giorno dopo giorno, sono gli stessi contrasti e conflitti a tirare fuori (spesso in maniera lancinante) i desideri e le paure più profonde. Attraverso i sogni, il mito viene più facilmente a galla. E i sogni sono già storie, in nuce,

Di tutto il continente americano, l’Argentina è il luogo i cui sogni più ci colpiscono, i cui miti sembrano essere più vicini alla superficie. Non saprei dire se sia così perché davvero la cultura argentina è più propensa delle altre a mitologizzare, oppure – più probabilmente – se sia così perché l’Argentina è il paese americano più vicino all’Europa latina, talmente vicino da potersi quasi confondere con Spagna o Italia, di quando in quando. Certo, quando si guarda da qui che cosa accade là, è proprio la somiglianza a farci osservare, per contrasto, quelle differenze.

Prima di tutto c’è il tango. Il tango non è semplicemente un ballo, o una forma musicale. Non c’è niente di simile in Europa all’investimento culturale ed emotivo che grava sul tango in Argentina. È come se in quei passi e in quelle note si dovesse addensare l’anima di un paese composto di gente così diversa, ma affratellata dal medesimo affrontare le durezze, dal medesimo senso di nostalgia. Non è nemmeno pensabile in Europa l’investimento emotivo che l’Argentina continua dopo ottant’anni a tributare a Carlos Gardel – che è stato davvero un cantante straordinario, ma questo di per sé non basterebbe a giustificare la sua perdurante popolarità. Non stiamo più, di fatto, parlando di una persona reale: Gardel è, come Agamennone o Ulisse, il personaggio mitologico di una saga nazionale.

E poi c’è – diciamo così – Jorge Luis Borges. Be’, certo, non soltanto lui. I nomi da fare sarebbero tanti, a partire da Cortázar e dalla Storni, e Sábato e Soriano… Ma Borges colpisce inesorabilmente il lettore europeo per la sua capacità di recuperare l’aura mitica persino delle costruzioni più cervellotiche. Si resta colpiti in apparenza dall’arguzia e dalla capacità di trovare soluzioni inaspettate (da parte di un autore che è sempre un passo più in là dei suoi critici), mentre in realtà quello che ci travolge è il senso di eternità e profondità che emerge dal suo modo di affrontare i propri temi. Quelle di Borges sono davvero mitologie. Emergono in Argentina perché lì lo strato di grasso protettivo della ragione è più sottile, ma il lettore della vecchia Europa riconosce immediatamente i propri stessi miti, quegli stessi a cui non sa più dare parola.

Giovanissimo, Muñoz studia accanto a un altro personaggio di straordinaria levatura: Alberto Breccia. Negli anni Quaranta, il fumetto è già un medium di successo in Argentina, per quanto di vocazione e pubblico popolari. Ma nella Escuela Panamericana de Arte le ambizioni sono diverse. Di lì a pochissimo i medesimi autori che vi insegnano (Breccia e Hugo Pratt primi tra tutti) saranno coinvolti nell’impresa editoriale e scrittoria di Hector Oesterheld. La sua idea di letteratura popolare comprenderà la fantascienza, l’avventura e l’umorismo, ma tutto con una forte dose di impegno sociale e politico. Ben presto la ricerca di nuovi modi di espressione, e di una maggiore profondità di senso, porterà Breccia a esplorare tecniche inedite di rappresentazione, e dai primi anni Sessanta, con il Mort Cinder di Breccia e Oesterheld, sarà davvero difficile continuare a utilizzare l’aggettivo (un po’ dequalificante) popolare per la produzione argentina.

Muñoz ha vent’anni in quel momento. Per un po’ lavorerà qua e là, in particolare disegnando Precinto 56, sui testi di Eugenio Zappietro, e in seguito nello studio di Francisco Solano López, senza però firmarvi nulla. Nel 1972, a trent’anni, decide di lasciare Buenos Aires per trasferirsi in Europa, migrante di ritorno, o forse due volte migrante. Prima di approdare in Italia passa per la Spagna, e trascorre due anni in Gran Bretagna. In questo periodo fa l’incontro della sua vita con Carlos Sampayo.

Da questo momento in poi, è difficile parlare di José Muñoz senza tirare in ballo Sampayo. Il sodalizio tra i due inizia con una collaborazione strettissima, nella quale Sampayo soprattutto scrive e Muñoz soprattutto disegna, ma c’è una tale sinergia nella realizzazione delle storie che è davvero impossibile separare le responsabilità di ciascuno. Poiché Muñoz soprattutto disegna, sarà soprattutto di disegno che parleremo nelle pagine che seguono – ma si tratta di un disegno che è sempre funzionale a un modo di raccontare, che dovremo comunque tenere presente. Per brevità nominerò ora l’uno ora l’altro dei due autori, ma ogni volta starò sempre parlando almeno un poco di tutti e due.

La pubblicazione di Alack Sinner in Italia, su AlterLinus nel 1975, segna un momento cruciale nella storia del fumetto italiano, già percorso dai fremiti umanoidi che giungono dalla Francia. Per i giovani autori che stanno per lanciarsi a propria volta nell’avventura della produzione di fumetti, cresciuti nel clima politicizzato ed effervescente dei primi anni Settanta, la fantascienza in versione Metal Hurlant costituisce un quadro di riferimento da cui è impossibile prescindere, ma è al tempo stesso troppo evasiva e intellettualistica. L’hard boiled esistenziale di Alack Sinner, invece, rivela a molti la strada verso una sorta di realismo espressionista, in cui la posizione politica viene espressa non tramite le proiezioni in un futuro degradato, ma attraverso l’analisi del quotidiano e delle sue laceranti contraddizioni. In un periodo in cui il personale è politico, i fumetti di Muñoz e Sampayo sembrano mostrare esattamente come lo si possa mettere in scena.

Da questo punto di vista, i due autori argentini hanno un vantaggio sugli italiani. Sono cresciuti nel continente dei sogni e del mito, e in quella sua parte cui ci sentiamo più vicini. La loro arte visionaria corrisponde benissimo alle visioni di un momento storico in cui, in Italia, i sogni di cambiamento sono fortissimi. I giovani degli anni Settanta si sentono infatti fuori luogo e sbalestrati quasi come un migrante, sensibili ai desideri di cambiamento e alla loro frustrazione…

Il seguito di questo articolo si trova nel catalogo della mostra “José Muñoz. Come la vita…“, che si inaugura domani sera 3 marzo negli spazi espositivi del Museo Civico Archeologico di Bologna, alle 19, nell’ambito del Festival del Fumetto Bilbolbul. Stasera, invece, si può vedere un film su di lui (“L’Argentine de Muñoz” di Pierre–André Sauvageot) e incontrarlo al Cinema Lumière.

P.S. Domani sera, sempre al Museo Civico, alla stessa ora, apre anche la mostra di Vanna Vinci. Insomma, due piccioni con una fava: il maestro, e una tra i suoi discendenti migliori.

L'aquila dalla testa bianca di Aleppey Questa foto è stata presa da una barca, lungo i canali delle lagune di Aleppey, Kerala. Nel farla, volevo mettere in luce il contrasto tra il cartellone commerciale, forse di gusto un po’ retrò, ma indubbiamente contemporaneo, e l’atmosfera da bordi della giungla di tutto il resto – salvo il fatto che la ragazza del locale è tranquillamente seduta a leggere il giornale di oggi. Questo mix molto indiano di contemporaneità, quotidianità e misteri della giungla nera era così forte in me mentre scattavo la foto, che non avevo nemmeno visto il soggetto più interessante che stavo inquadrando, cioè la piccola aquila dalla testa bianca appollaiata sul palo, come fosse un pappagallo o una cornacchia.

L’ho scoperta in seguito, guardando la foto, come se si fosse materializzata soltanto allora. Probabilmente, in quel contesto così ricco di stimoli naturali, l’aquila era qualcosa di troppo normale per essere notata.

Ma insomma, eccola qui, a fare la guardia al negozio di Vishnu, di pesce fresco e noci di cocco tenere, tra la laguna e la giungla, tra il XXI secolo e l’eternità senza tempo (o di enormi ere ricorrenti all’infinito) del mito indiano. C’è da farsi strane domande su quello che noi chiamiamo progresso, e sul suo senso.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti