Trasparenze e nuvole Fermi! Prima di passare oltre (che intendiate leggere il testo che segue o magari semplicemente abbandonare), ingrandite la foto a tutto schermo e concentratevi sulle due tanichette d’acqua contro il cielo.

Adesso potete continuare.

In questa foto i colori caldi sono in basso, e quelli freddi in alto. La luce del sole proviene dal basso. Le nuvole e il muro, grigi, organizzano lo spazio, dividendolo in quattro quadranti irregolari. Al centro c’è un vortice di nuvole e di luce.

Ma nelle due tanichette d’acqua, anch’esse ortogonali, i rapporti cromatici sono invertiti. Le trasparenze del microcosmo riproducono il macrocosmo, ma a rovescio. È strano questo dettaglio d’acqua in mezzo a tutta questa aria e questa luce.

E per questo che ho preso questa foto (scattata qui).

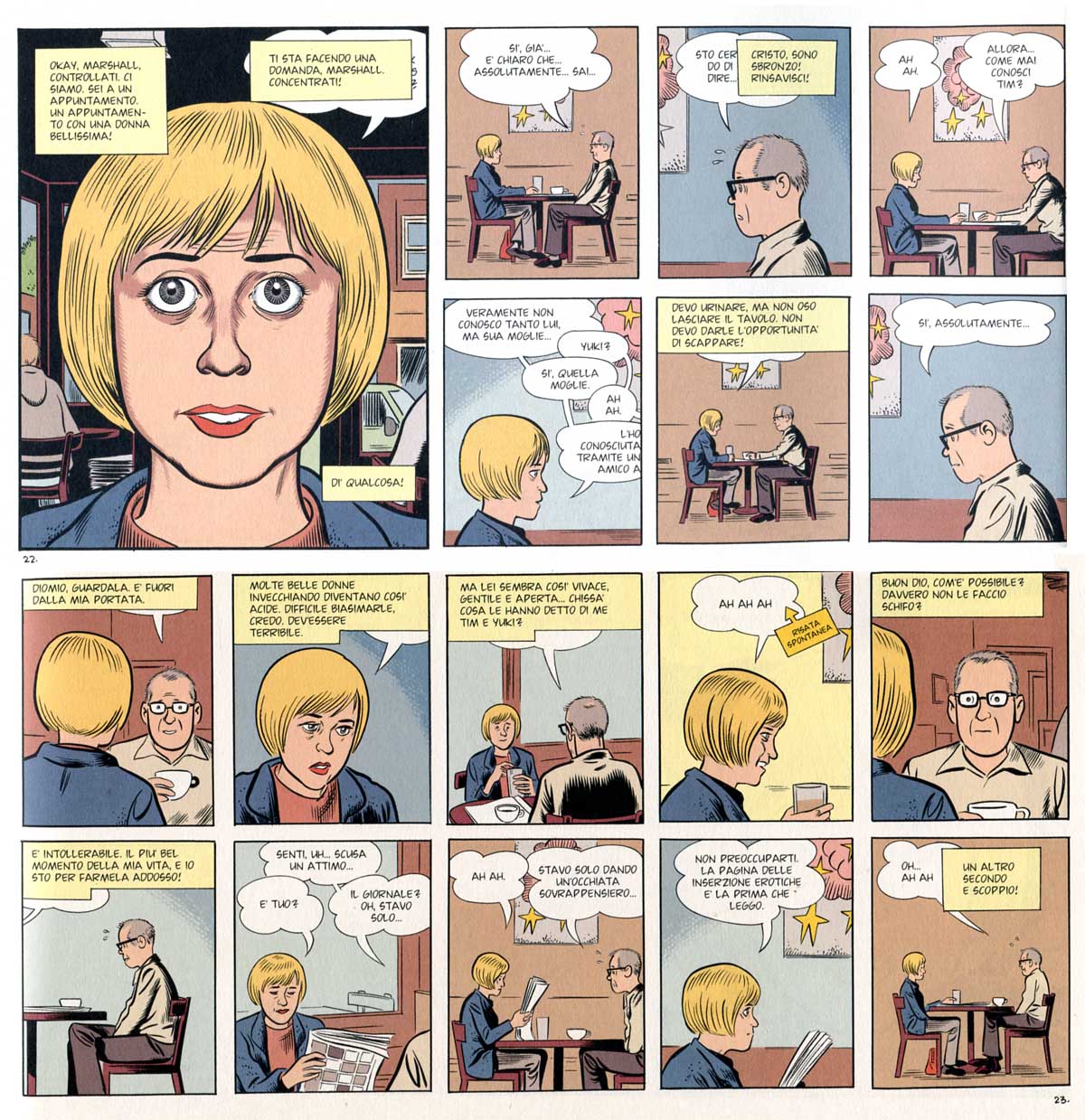

Daniel Clowes, "David Boring", Coconino, pp.108-109 Ho riletto, perché Coconino l’ha ripubblicato, David Boring, di Daniel Clowes. Lo pensavo anche prima, che David Boring sia il miglior libro di uno dei migliori autori del fumetto degli ultimi decenni; però adesso ne sono sicuro.

Dal 1998, anno in cui è originariamente uscito, Clowes ha realizzato diversi lavori molto interessanti, centrando uno dopo l’altro altrettanti bersagli. Ma non ha più raggiunto il livello di questo, e vale quindi la pena domandarsi che cos’abbia di più del non poco che le sue graphic novel in generale ci danno.

Vado per spunti, asistematicamente.

La prima osservazione che mi viene da fare è che il protagonista di questa storia non è lo sfigato (per dirla alla Pazienza) classico delle altre sue (vedi, per esempio, qui e qui). I racconti di Clowes sono tipiche variazioni sul tema: siamo tutti dei cretini che inseguono illusioni, e incontrano delusioni. E poi Clowes è uno straordinario indagatore della psicologia dei suoi personaggi, e uno straordinario conoscitore delle relazioni sociali, e degli ambienti umani. In più, una certa dose di delirio entra di quando in quando a confondere la vita con l’incubo; e sempre confonde il serio o il drammatico, con il paradossale, l’ironico e il sarcastico. Clowes riesce tipicamente a prendere in giro mortalmente i suoi personaggi, senza togliere loro nemmeno un grammo della loro sentita umanità; così che finiamo per identificarci con loro, e ridere (piuttosto amaramente) di noi stessi.

David Boring appartiene solo marginalmente a questa categoria. Non è affatto uno sfigato (per dirla con Pazienza): è riuscito a lasciare la mamma opprimente, ha tutte le donne che vuole, lavora. Il suo male sta dentro; e sta nell’essere indeciso tra il non provare interesse per vivere e il sentire qualcosa, l’inseguire i propri sogni. Non smette di cercare quello che vuole, ma la vita gli pone ostacoli, e lui forse non lo vuole davvero abbastanza; così finisce per lasciarsi vivere, e in verità trova sempre un modo per andare avanti, per provare forse non proprio gioia ma comunque sentimenti positivi, confortanti.

Il suo passato gli sta per qualche verso davanti, nella forma di un padre fumettista che lui non ha conosciuto, e di cui possiede un albo, che viene percorso e ripercorso alla ricerca della chiave per comprendere sia quel padre che se stesso. E il fumetto nel fumetto entra in gioco con garbo, ma ricorrentemente, come un leitmotiv.

A leggere con attenzione, ci si può rendere conto che Clowes ha anche una tecnica narrativa straordinaria. Il taglio delle scene, e il modo in cui scorre il tempo… sembra di trovarsi in una specie di brodo, apparentemente un pantano immobile (come di fatto in altre storie di Clowes), e invece piano piano le cose scorrono. E che cose, poi! Il protagonista rischia di morire, ci sono vari omicidi, addirittura una (ipotetica) guerra finale sullo sfondo. Ma tutto si trova a essere raccontato come se facesse parte di una bolla di distacco, di difficile partecipazione, di emozioni che sono sempre troppo complicate per diventare forti. Ci sono tutti gli elementi in verità, sulla scena, per la passione amorosa, per il dolore, per la disperazione; ma è come se ci venissero proposti sotto l’effetto dell’anestetico: li vediamo senza sentirli.

Eppure David Boring non è un anaffettivo. Si capisce che soffre, ama, gioisce; ma magari non ne è davvero convinto sino in fondo, e noi con lui. Tutto avviene sempre su piani diversi. Tutto si rivela differente da quello che è. E, in questo pantano, la storia incredibilmente scorre, e ci coinvolge, e ambiguamente ci appassiona.

Del disegno di Clowes, che dire? È statico, come dev’essere per un racconto di questo genere, esemplare e da manuale per quanto riguarda la resa psicologica dei personaggi, e incantevolmente legato a un immaginario televisivo anni Cinquanta o Sessanta. È come se una soap opera, una situation comedy televisiva americana, avesse improvvisamente acquisito spessore, e, con questo, preso derive imprevedibili. Il racconto ce ne porta lontano, ma le modalità della rappresentazione ci riportano lì: perché quello è, per tanti, il luogo dell’immaginario delle relazioni umane. Gli spazi, gli abiti, le inquadrature, i personaggi, ci riportano lì. Il segno grafico, la linea che definisce tutto questo, invece no: quella è attuale, dura e cruda, senza nessuna concessione sentimentale.

Se amate le soap, amerete anche David Boring. Se le odiate, lo amerete anche di più.

Il lastricato Questa foto è stata presa in una di queste strade. Il lastricato era incredibile. Meglio delle più assurde geometrie deformi di un Klee.

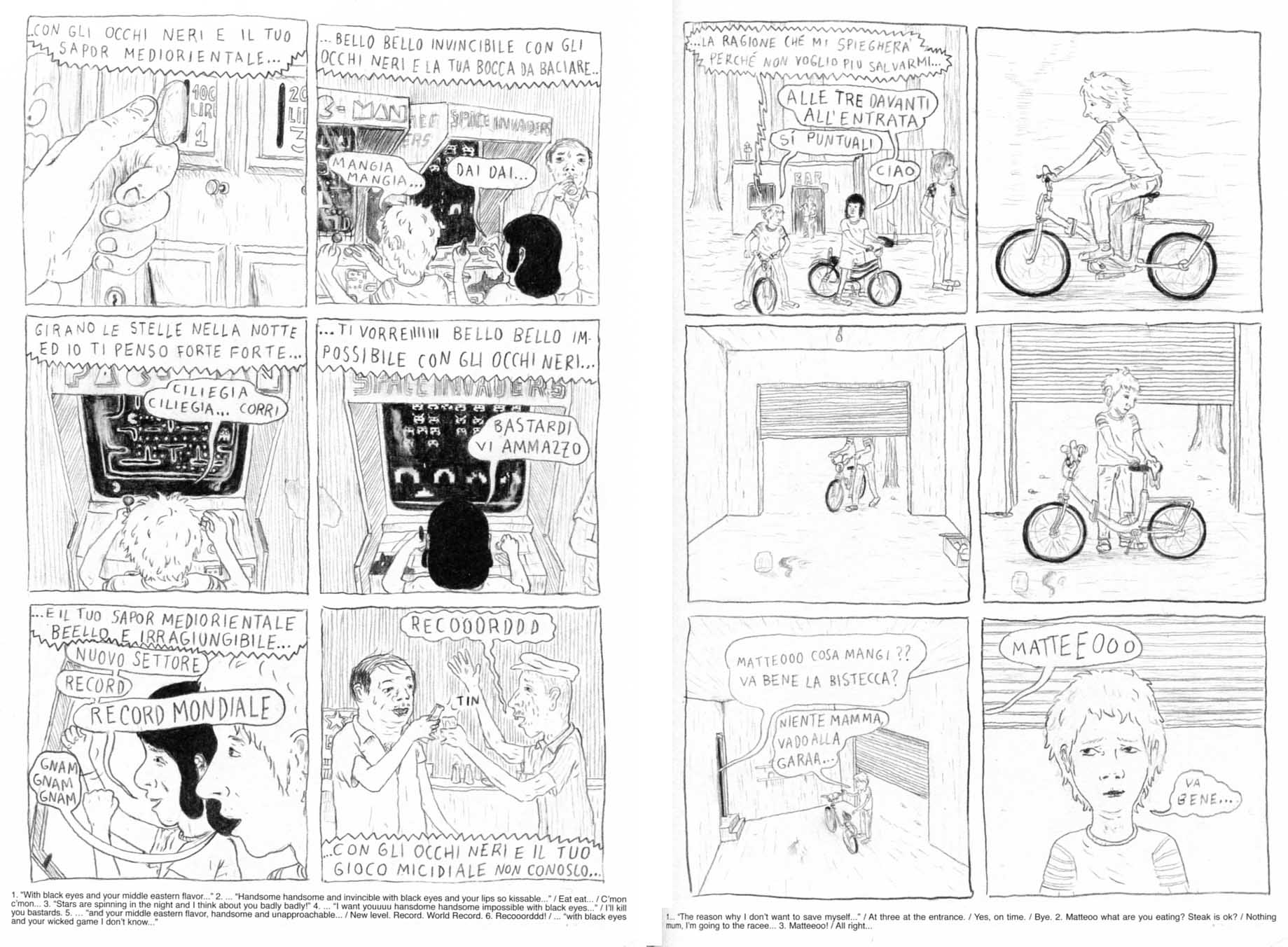

Mulholland Dave. Il blog di Davide La Rosa. Fumetti disegnati male, sceneggiature, scritti, foto fatte a casaccio e tutto quello che mi passa per la testa. Se già non sapete di che cosa sto parlando, potete farvene direttamente un’idea qui, nel blog di Davide La Rosa, Mulholland Dave. Insieme al blog di Makkox, è quanto di più divertente oggi si trovi di ricorrente in rete, in italiano, che abbia a che fare col fumetto. Ogni mattina, nello sfogliare il mio aggregatore di post, mi illumino quando vedo che c’è qualcosa che proviene da lì, e subito lo clicco, salivando come un cane pavloviano che abbia sentito suonare il campanello del cibo.

Be’, certo, Davide La Rosa non possiede il virtuosismo grafico e l’eleganza sciantosa di Makkox. Ma per un umorista questo non è necessariamente un male. Vorrà dire che l’umorismo di La Rosa sarà diverso da quello di Makkox: niente superbe caricature, niente espressioni azzeccatissime, niente riferimenti grafici raffinati. Ridiamo lo stesso, però. Qualcos’altro che funziona, e pure bene, evidentemente c’è.

Sarà per deformazione professionale, o sarà che ho fatto il semiologo perché già avevo questa spinta dentro, ma a me non basta mai commuovermi o ridere, e devo sempre capire – almeno un po’ – perché mi commuovo o perché rido. E allora perché rido tutte le volte quando leggo le storie dei demenziali protagonisti di Mulholland Dave, da Detective Smullo al Trio Occhialuto Antifascista, da Dio alla Pimpa, da Papa Sisto I a Padre Pio da Pietralcina, dall’Uomo Lapide al santino di Gesù?

Detto superficialmente, sono gli accostamenti, sempre sorprendenti e imprevedibili. Ma una risposta superficiale non basta. Fare accostamenti imprevedibili è facilissimo, e di solito non fanno affatto ridere; il più delle volte restano incomprensibili e dopo un po’ annoiano. Gli accostamenti imprevedibili di Davide La Rosa invece arrivano sempre al momento giusto, e sempre si presentano come un paradossale ribaltamento della situazione, che ne ristabilisce comunque una pur paradossale verità.

La Rosa crea molte strisce sul tema della religione, su Dio, su Gesù, sul papa, su padre Pio. Sono strisce spesso piuttosto irriverenti, ma ci vuole poco a capire che il suo bersaglio non è il sacro, bensì la sua narrazione diffusa, quello che potremmo definire, oggi, qualcosa come il mito popolare di massa, di cui la religione fa parte insieme con la TV e i suoi mondi, e tanto altro.

Il mito popolare di massa è una sorta di grande blob vischioso che contiene di tutto. Siamo abituati a conviverci, anzi, a viverci dentro, separandone le diverse aree secondo regole assestate: la religione, la politica, la letteratura, il divertimento… È come se Davide La Rosa riuscisse con i suoi interventi fulminanti a farci vedere di colpo i collegamenti, o la contiguità, tra singoli elementi di aree diverse attraverso le barriere di solito insormontabili: i suoi accostamenti imprevedibili ci fanno ridere perché riconosciamo di colpo, nell’imprevedibilità, un’assurda prevedibilità, una quasi banalità che non eravamo riusciti a vedere.

Il Dio cattolico che la Chiesa si sforza di mostrare dotato di qualità umane come la bontà, la potenza, la conoscenza, potrà allora scoprirsi dotato di umane passioni (con qualche vantaggio dovuto al suo rango) e vantarsi di conoscere l’assassino di Laura Palmer, come potremmo desiderare di fare noi, se potessimo mai sapere tutto; e i santi potranno confinare (con qualche area di sovrapposizione) con i supereroi; e gli eroi socialisti della Resistenza continuare a cercare di essere quello che sono anche nel mondo demenziale di questo mito rimescolato e confuso; e l’IKEA essere onnipresente, tormentone senza fine di tutte le serie.

Tormentone, ma non unico. Un’altra cosa che La Rosa sa far bene è costruire il ritmo, e sa che la ripetizione modulata è uno strumento potente per fare emergere le differenze (quelle imprevedibili, che poi scatenano la risata). Ed ecco quindi i tormentoni: la Pimpa che muore ogni volta, il Detective Smullo che si auto-arresta, Mussolini che implode… La ripetizione, il tormentone, crea il quadro di riferimento su cui ogni volta il testo gioca per sorprenderci. Se compare la Pimpa, dobbiamo domandarci come morirà stavolta; o con quale contorto ragionamento Smullo si dichiarerà colpevole; o a che punto del racconto imploderà Mussolini.

Certo, il ritrovamento della bara di Mike è stato un grave lutto per Mulholland Dave, perché gli ha sottratto un’occasione narrativa più volte riuscita. Ma a noi fa capire da dove provengano i suoi temi. Potremmo forse dire che il mondo di Mulholland Dave è quello in cui tutto diventa misteriosamente stupido come la TV.

C’era una volta Daniele Panebarco. Pure lui non era un virtuoso del pennello, però rispetto a La Rosa di capacità grafica ne aveva da vendere. Eppure, anche per lui, non era su quello che il suo umorismo si fondava. Diversi erano i miti popolari di massa del momento, e quindi diverse erano le sue storie. Ma lo spirito non era molto differente. E grazie a tutti e due gli autori, quei personaggi così poveramente disegnati sono diventati delle vere icone, dimostrando che la qualità di un comunicatore visivo non si misura sulla qualità del tratto, ma su quella dell’idea.

Non ho ancora letto invece Zombie gay in Vaticano, il libro realizzato con i disegni di Vanessa Cardinali. Rimedierò presto, ma non potrà sostituire l’ossessione quotidiana di Mulholland Dave.

Madre e figlia Era festa, grande festa. C’era una grande processione che saliva per la calle Baltasar Martin. A quell’altezza, per un lungo tratto, la calle Baltasar Martin è fiancheggiate da una serie di casette basse piuttosto antiche, non prive di una certa eleganza benché non signorili, le cui porte e finestre danno direttamente sul livello della strada. La gente che fluiva si confondeva con quella che partecipava guardando da casa, per poi, poco dopo, a sua volta confluire. Ricordo che quando siamo partiti dalla cattedrale ero stupito di quanta (relativamente) poca gente ci fosse in processione. È che la gente poi si andava aggregando man mano che si attraversavano i quartieri. Prima osservava la processione da casa (alcuni, tanti, persino dai tetti) e poi via, a far parte dello spettacolo! All’arrivo la gente era decuplicata.

Gli interni festivi delle case apparivano quindi in continuità con l’esterno: lo stesso senso di ornato, la stessa eleganza domenicale, lo stesso fremito diffuso. Questa è, tra le tante foto che ho scattato, una di quelle che amo di più: la madre e la figlia, somigliantissime; lo sguardo da matrona di provincia dell’una, e quello vezzoso e raffinato dell’altra, incastonata, questa, nella finestra della porta, insieme dentro e fuori casa, insieme con noi che scorriamo, mentre si trova ancora dentro casa – nella mano il cellulare, forse in attesa di una qualche chiamata, un’aria disinvolta; e i sorrisi, simili ma diversi delle due donne, che rispondono al mio scatto. O forse no, semplicemente che rispondono alla gente che fluisce, di cui loro fanno parte, o stanno per farne parte.

Una Spagna di provincia, un po’ diversa ma neanche tanto dall’Italia di provincia. Sufficientemente simile da sentirsi a casa. Sufficientemente diversa da non sentircisi troppo.

Dino Buzzati, I miracoli di Val Morel, 28 Mondadori ripubblica I miracoli di Val Morel, negli Oscar. Rispetto all’introvabile edizione Garzanti, del 1971, le immagini sono più piccole e meno godibili. Però adesso c’è, e tutti la possono vedere, questa ultima opera del grande Dino Buzzati, maestro scomodo e un po’ fuori linea per un establishment letterario che in quegli anni era tutto orientato sul politico o sul sociale. Buzzati, da parte sua, lavorava invece sul fantastico, e costruiva fascinosi racconti allegorici con pochi riferimenti all’attualità. Pochi anni dopo, la generazione (politicizzatissima) che apriva la stagione del Nuovo Fumetto Italiano, aveva come riferimento di sfondo un fantastico che arrivava dritto dritto dal suo, o magari solo un po’ deviato dal passaggio attraverso una cultura francese che a sua volta aveva amato moltissimo Buzzati.

Buzzati è morto il 28 gennaio 1972, per un tumore al pancreas, sessantaseienne. La sera del 28 gennaio 2012 ho parlato di lui e dei suoi Miracoli presso la Feltrinelli di Bologna. Ho amato molto Dino Buzzati, sia quando lo leggevo da ragazzo, sia quando ho continuato a leggerlo (e poi a studiarlo) da adulto. La sua scomodità e la sua differenza, negli anni Sessanta, si spingevano sino ad ammettere di apprezzare i fumetti. Arrivò persino a realizzare, nel 1967, un romanzo a fumetti, anzi un Poema a fumetti, certamente la prima graphic novel italiana. Buzzati sognava con noi, in anticipo – il che è come dire, in maniera storicamente più consona, che la nostra realtà è stata segnata dai suoi sogni; o che abbiamo sognato quello che lui ci ha insegnato a sognare.

Non solo lui, ovviamente. Un autore, per quanto grande e importante, non basta a marcare così una generazione. C’era altro, sicuramente. Ma di quel sogno dell’immaginazione al potere che stava dietro le nostre passioni, Buzzati era uno degli interpreti più intensi – e tanto più sentito anche perché politicamente altro, o politicamente neutro, o perché della sua posizione politica non ce ne importava francamente niente!

Buzzati si è sempre divertito a disegnare. Aveva una mano discreta, certamente non buona. Non era un virtuoso del pennino o del pennello. Ma la sua capacità di narratore fantastico era tale che comunque le sue invenzioni visive lasciavano il segno; erano memorabili persino in virtù della loro scarsa maestria, che permetteva di concentrarsi sull’idea, sul racconto evocato, su quello, insomma, in cui lui continuava a essere un maestro. Anche Poema a fumetti patisce lo stesso difetto e gode del medesimo pregio: all’epoca fu poco apprezzato dai lettori di fumetti perché Buzzati non sapeva disegnare e non rispettava le convenzioni assestate, e fu poco apprezzato dai critici letterari perché era fatto di figure e non di parole. Ma il pubblico apprezzò lo stesso; e Buzzati si rivelò in anticipo sui tempi, rispetto a tutti i tipi di suoi detrattori.

Con I miracoli di Val Morel, in un certo senso, Buzzati cercava di fare il bis. La genesi dell’opera, certo, è diversa. Qui c’è di mezzo un’occasione: una mostra di pittura monotematica, organizzatagli a Milano, per la quale egli inventa il tema degli ex-voto demenziali, tenera presa in giro dell’ingenuità religiosa; o, se vogliamo, esaltazione del fantastico popolare. Dopo la mostra, Buzzati si ritrovò con questi materiali, e gli venne l’idea di organizzarli in un testo unico, come una sequenza di immagini commentate da brevi racconti, che ne esaltassero la natura immaginifica e delirante.

Chiese al collega Indro Montanelli una prefazione, e questi scrisse poche efficacissime righe in cui dava a Buzzati del cretino, così cretino che non si rendeva nemmeno conto di essere un genio. Da lì in poi, a partire dal racconto introduttivo del ritrovamento (falso) della cappella dedicata a Santa Rita da Cascia (la santa degli impossibili) in un’inesistente Val Morel, la realtà si intreccia con l’assurdità, e parole e immagini ci portano a un susseguirsi di sorprese e sorrisi.

L’illustrazione, la pittura, sembrano essere per Buzzati lo strumento attraverso il quale il colto può impossessarsi del popolare, farlo rivivere dentro di sé senza togliergli l’anima. Buzzati amava i fumetti: lo si capisce bene anche da questo.

Dino Buzzati, I miracoli di Val Morel, 38

La mezzaluna Io non so esattamente cosa sia quella specie di articolata banderuola con in cima la mezzaluna, fotografata qui in orario evidentemente tardopomeridiano. Ma qualunque cosa sia è certamente un oggetto che colpisce, col suo richiamo d’oriente, e il camino di stile veneziano lì vicino.

O sarà magari il contrasto tra il nero controluce della banderuola (o di quel che è) e il rossastro tardosoleggiato del camino; il tutto contro l’azzurrogrigio del cielo sopra, e il grigionocciola della casa sotto. (Ma anche finestre e finestrino e grondaia fanno discretamente la loro parte – senza farsi troppo notare, un po’ di sottecchi…) Il tutto è un po’ metafisico, ma un metafisico veneto, non romano.

Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi, "Un fatto umano. Storia del pool antimafia", Einaudi 2011 Non sono solo le sue ben 376 pagine a rendere Un fatto umano. Storia del pool antimafia un libro che richiede molto tempo per essere letto. È anche il fatto che ogni pagina è piena di eventi e di nomi che hanno risuonato a lungo nelle nostre cronache, e che in queste pagine acquistano improvvisamente un posto e un ruolo in una vicenda complessa e contorta, e che frammenti di questa vicenda li abbiamo accumulati uno dopo l’altro negli anni come fatti di cronaca, spesso non sapendoli collegare tra loro, anche per il loro semplice comparire nell’universo dell’informazione come singoli eventi rilevanti. Messi così, tutti assieme, nella lunga storia complicata che questo libro racconta, acquistano improvvisamente quel senso che, dalle cronache, non erano arrivati ad avere per me: e ogni pagina del libro vale almeno due volte, per quello che racconta in sé, e per quello che mi riporta alla mente, che solo ora, finalmente, riesce ad acquistare una posizione precisa.

Ci sono diversi fatti notevoli in questo libro, sceneggiato da Manfredi Giffone, e disegnato da Fabrizio Longo e Alessandro Parodi. Intanto di avere convinto l’editore Einaudi ad appoggiarli per realizzare una graphic novel, invece che un romanzo d’inchiesta sul tema. Poi c’è l’incredibile accuratezza della documentazione: ogni evento raccontato viene documentato in una monumentale bibliografia accessibile dalla pagina del sito Einaudi dedicata al volume. E poi c’è il fatto che, nonostante l’accumulo esorbitante degli eventi, il racconto si legge volentieri, ti prende, ti porta avanti, ti spaventa, ti commuove.

Certo, un sospetto di agiografia continua a sfiorarci. Non ho particolari dubbi sul fatto che i cattivi di questa storia fossero davvero così cattivi; o che i mediocri o gli ambigui siano stati davvero così mediocri o ambigui. Ma davvero i buoni sono stati proprio così buoni? D’accordo: la morte ha santificato Falcone e Borsellino, e non ho motivo di pensare che il libro esageri sull’importanza del loro ruolo nella lotta contro la mafia. Ma sono stati davvero così del tutto senza macchia? così del tutto senza errore?

Il disegno è efficace, onesto. Forse non è memorabile, ma per una storia di questo tipo è bene che sia così: sufficientemente “trasparente” da riviare il più direttamente possibile ai fatti raccontati.

Ma una scelta grafica forte indubbiamente c’è, ed è di quelle che fanno parlare: a parte il narratore esterno, il puparo Mimmo Cuticchio, tutti i personaggi messi in scena hanno volti di animali. Il riferimento è certamente, da un lato, a una certa tradizione del fumetto, alla Spiegelman, per cui la figura animale ha un portato simbolico. Ma qui c’è un riferimento ancora più forte a una tradizione fisiognomica molto più antica, almeno secolare in Occidente, secondo la quale la deformazione caricaturale del viso in direzione di tratti animaleschi deve rivelare i tratti di personalità salienti della persona rappresentata.

Lo stile abbastanza realistico dei disegni fa risaltare ancora di più questa scelta chiaramente antirealistica, per la quale, sin dal volto che possiede e che rivela fin dal momento dell’entrata in scena, ogni personaggio si trova moralmente o ideologicamente connotato. Magari è proprio questa scelta di fondo a rendere tutto sommato accettabile il sospetto di agiografia: per quanto documentata e verosimile sia questa storia, essa è narrativamente coinvolgente perché ci si presenta come un racconto epico dove il male è contrapposto al bene, e, come in ogni epica che si rispetti, i personaggi rendono noto immediatamente il loro ruolo, a partire dal proprio stesso aspetto. In fondo il narratore è un puparo, e un puparo racconta proprio storie epiche.

Detto questo, l’espediente funzionicchia quando è applicato ai buoni. Il gattone buono e sornione in cui riconosciamo Giovanni Falcone, e il can barbone o fox terrier che è Paolo Borsellino, tutto sommato funzionano, magari senza convincere del tutto. Un po’ ovvio, ma forse proprio per questo molto più convincente è Giulio Andreotti in forma di pipistrello. Riuscitissimi sono invece i mafiosi, dai volti di facocero, di gorilla, di toro, di gufo, di iguana…, altrettante sarcastiche personificazioni del male, demoni da un altro mondo.

Insomma, siamo ai confini tra il resoconto storico (che indubbiamente c’è, e anche rigoroso) e il racconto morale, la saga epica. Un crinale pericoloso, e qua e là si rischia indubbiamente, da un lato l’eccesso di precisione e di dettaglio, che affosserebbe il ritmo, e dall’altro la spettacolarizzazione e l’agiografia, che falsificherebbe i fatti. Si rischia; ma poi non vi si cade per davvero, e si continua a leggere volentieri su ambedue i fronti.

Un andamento rischioso, certamente. Ma in effetti, poi, nel complesso, funziona.

La casetta con l'ombrellone Di questa casetta, fotografata all’incirca qui, mi piace la combinazione di squisitezza e sciatteria. Insomma, le deliziose mattonelle e il marmo del basamento, insieme a tutto il resto: la posizione tra le strade, i fili elettrici abbondanti ed esposti, la griglia sulla porta, l’ombrellone appoggiato al parasole di vimini storto, i fili della biancheria.

Il marmo del basamento è quello dei banchi dei macellai di una volta, e ha gli stessi colori della strada, ma le linee girate in modo diverso. Intorno la città vive. Il mare è vicinissimo. Non mi fa venir voglia di abitarci, ma magari di stare lì vicino, e di incrociarla tutti i giorni quando passo.

Emmanuel Guibert, Alain Keler, Frédéric Lemercier, "Alain e i Rom" (Coconino 2010) pp.56-57 Emmanuel Guibert ci riprova, sempre con i colori e la grafica complessiva di Frédéric Lemercier. L’idea del reportage basato su un montaggio di disegni e fotografie era stata alla base del bellissimo Il fotografo, insieme con il fotografo Didier Lefèvre, perduto nelle montagne dell’Afghanistan. Stavolta il fotografo è invece Alain Keler, e il libro si chiama Alain e i Rom (in originale Des nouvelles d’Alain). Le riflessioni che facevo qualche mese fa sul rapporto tra immagine disegnata e fotografia nell’altro libro varrebbero pienamente anche per questo.

Ma là c’era anche una traccia narrativa, una storia, quella del viaggio di Lefèvre attraverso l’Afghanistan; mentre qui lo spirito è quello – chiamiamolo così – del dossier soggettivo, o del diario di lavoro del giornalista. Non si arriva, mi pare, alla grandiosità e all’emozione che l’altro volume sapeva suscitare; e tuttavia anche questo è un testo molto godibile, un bel reportage sull’esistenza dei Rom e sull’esperienza di chi ha cercato di avvicinarsi a loro, per fotografarli e farli conoscere, un libro di belle immagini, forti e sentite.

Magari è proprio per il suo essere meno emozionante, meno unico del precedente, che potremmo dire che questo libro inaugura effettivamente un genere, apre una possibilità, definisce un format. La storia de Il fotografo era troppo estrema per essere davvero ripetibile. Ma Alain e i Rom mostra come si possa usare la narrazione per immagini disegnate per contestualizzare le immagini fotografiche senza ricorrere né all’ossessione ritmica dell’alternanza foto-didascalia, né all’inevitabile marginalizzazione della foto quando il testo verbale diventa un’esposizione continua, racconto o saggio che sia.

Il disegno accorcia la distanza tra ciò che il fotografo ha visto e testimoniato e l’evento dell’andare, entrare in contatto, vedere e testimoniare, ciò che, insomma, veniva inevitabilmente delegato alla sola parola. Il reportage a fumetti (alla Joe Sacco) ha reso possibile anche questo formato misto, in cui il disegno racconta e la foto testimonia e le parole, che inevitabilmente ci sono, si trovano in una relazione con ciò che si vede che è più simile a quella che intrattengono nel mondo di tutti i giorni, nel mondo reale.

Questo rende, paradossalmente, l’operazione di Guibert davvero simile al documentario filmico, al reportage filmato; solo che le foto sono foto, con tutta la loro icastica fissità, e non immagini che scorrono come avviene nel cinema, e che, per quanto forti, un attimo dopo non sono più sotto i nostri occhi. Insomma, ora che la strada è aperta, ce ne aspettiamo altri. Guibert è bravo, indubbiamente; ma chissà cosa potrebbero fare autori diversi, con uno spirito diverso dal suo?

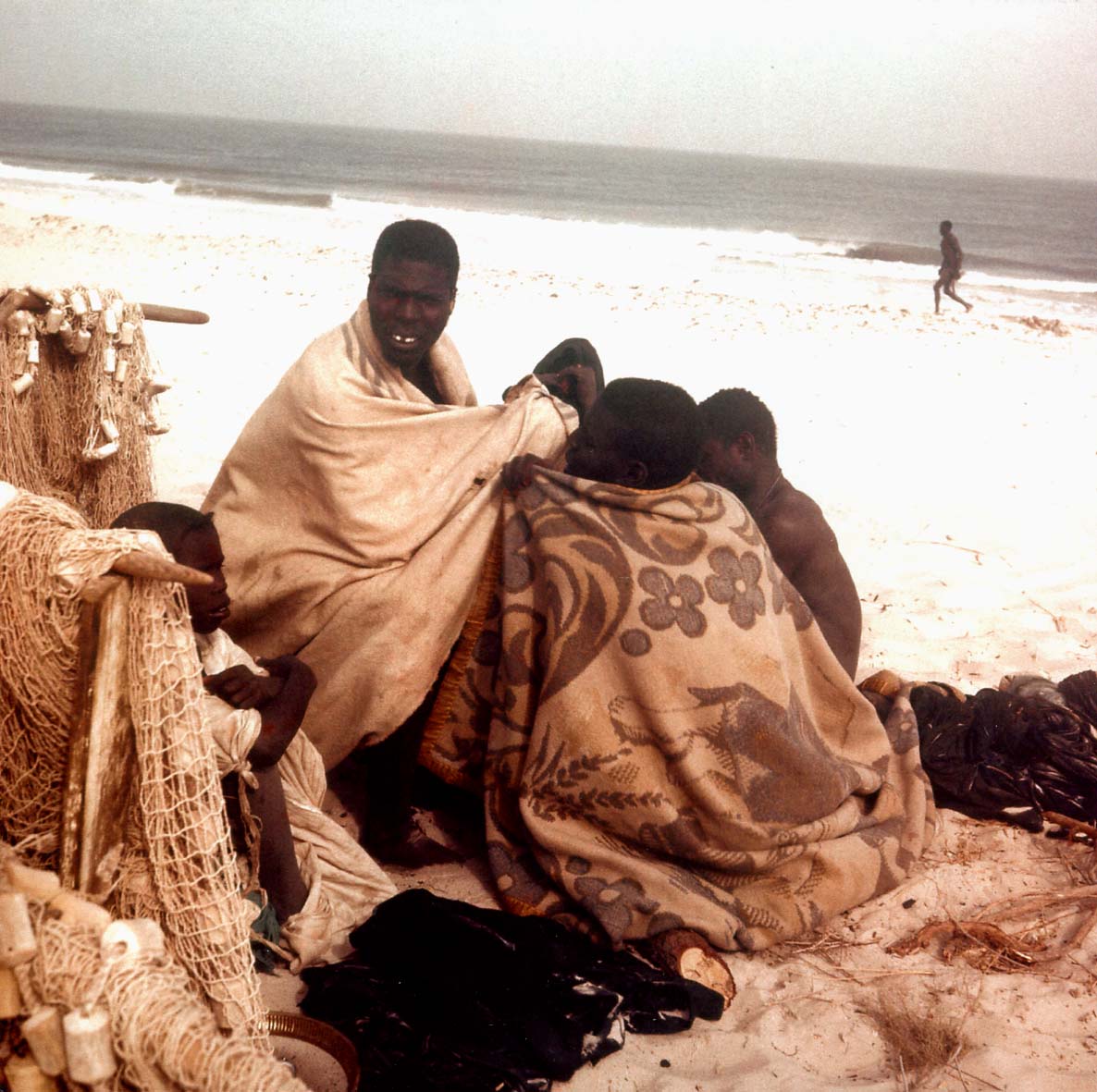

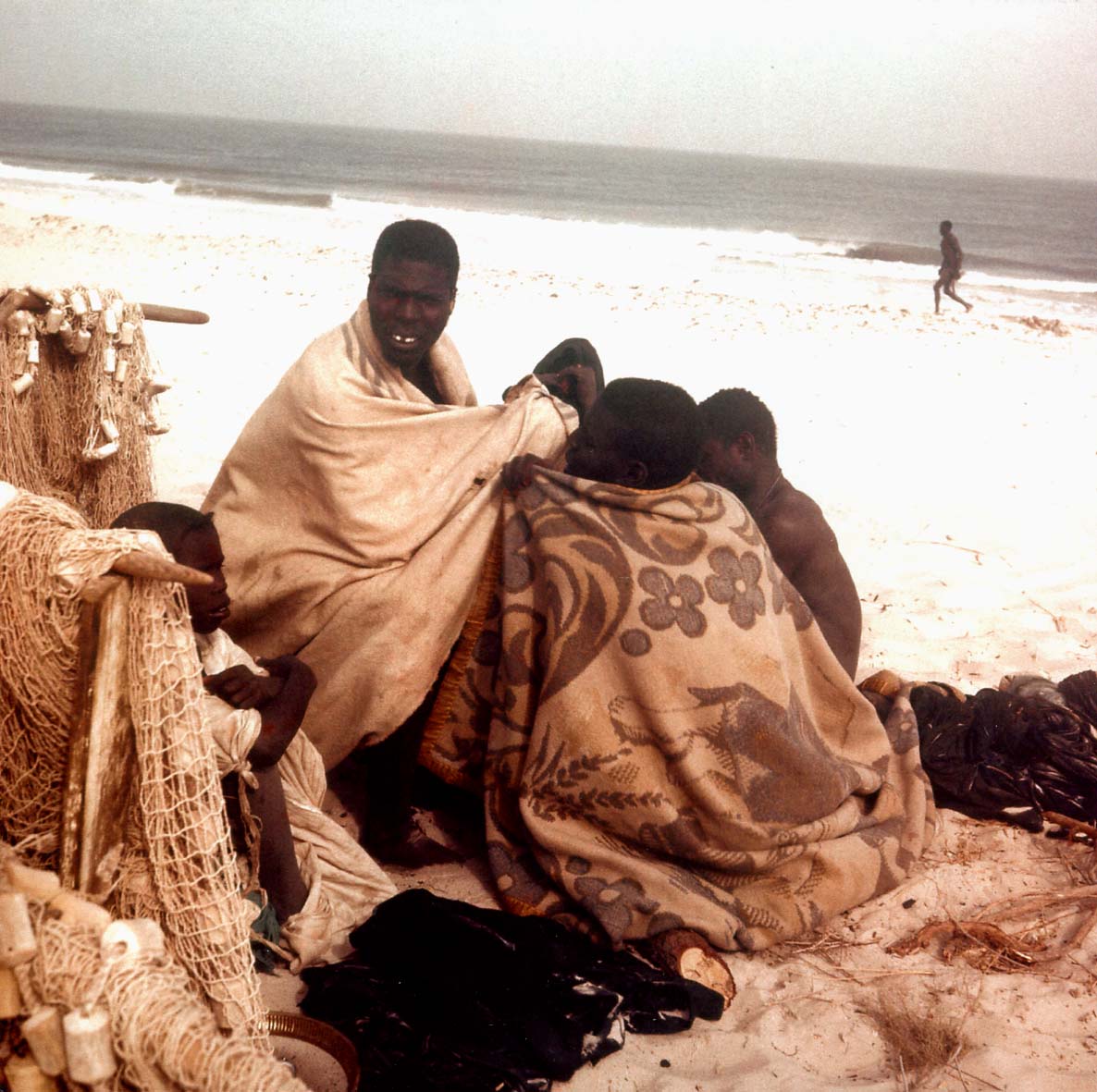

Nel post di questo sabato non commenterò una foto mia. Voglio invece rendere testimonianza di un piccolo gruppo di foto che mi sono state regalate a Natale dal suo autore, un mio parente, Livio Asperges, insieme con una breve descrizione del contesto in cui sono state scattate, che potete leggere qui sotto. Siamo negli anni Sessanta, in Mauritania. Livio, che si trova là per lavoro, accompagna un suo conoscente, Attilio Gaudio, giornalista ed etnologo, a visitare un villaggio degli Imraguen, una popolazione che vive di pesca, sfruttando una singolare tecnica che prevede la collaborazione dei delfini.

Dal link a Google Maps potete osservare in che razza di territorio vive questa gente. E poi, qui sotto, dopo aver letto il testo di Livio, guardate le foto. Arrivano da un altro tempo (cinquant’anni fa) e da un altro mondo. I colori e anche un po’ la nitidezza sono stati mangiati dagli anni. Ma forse anche per questo, guardandole, a me sembra di fare un tuffo in un’altra realtà.

Cliccate sulle foto per ingrandirle.

Gian Maria Cervo, Enrico D'Elia - "L'uomo più crudele", Spoleto, Editoria & Spettacolo È uno strano testo, una strana graphic novel, questo “L’uomo più crudele”, che ricevo dal suo disegnatore Enrico D’Elia. Non sono sicuro che sia un testo del tutto riuscito. Qua e là c’è qualche ingenuità nella resa fumettistica. Narrativamente il finale resta oscuro, poco convincente.

Però è un testo che prende, cattura, porta con sé. Più che una storia, assembla brandelli di storia attraverso una serie di conversazioni, rivelando chiaramente la sua origine come pièce teatrale. L’uomo più crudele è Vlad Tepes, voivoda di Valacchia, meglio conosciuto come Dracul, il diavolo. Però il protagonista non è lui, ma colui che era stato il suo segretario, Voico Dobrita, un uomo che attraversa i secoli.

Voico è stato convocato al processo a Elizabeth Bathory, nel 1610, che ha ucciso molte giovinette per bagnarsi nel loro sangue, e attraverso il suo racconto emerge la figura di Tepes, e il suo rapporto con la Turchia e l’Ungheria, circa 150 anni prima. La storia si sviluppa per frammenti, ma soprattutto per rivelazioni successive, come a spirale, come un flusso più dialogico che narrativo, un po’ come le tavole graficamente unitarie di D’Elia, ispirate nella concezione complessiva un po’ a Toppi, o al teatro shakespeariano di De Luca, ma molto personali nel tratto e nelle forme.

Disegno e sviluppo drammatico agiscono molto d’intesa a costruire un’atmosfera agglutinante, una specie di bolla in cui il lettore entra e si trova inglobato. Se l’intenzione era quella di rendere l’effetto di presenza che si vive quando si assiste a una rappresentazione teatrale coinvolgente, che si svolge lì vicino a noi, se l’intenzione era questa, il testo di Gian Maria Cervo e D’Elia ci riesce benissimo, ed è probabilmente proprio questo il suo miglior pregio – almeno per la maggior parte delle pagine: solo verso la fine, quando gli eventi si spostano nel XX secolo, ed entra in scena Virginia Woolf, la tensione scende un poco, ci si trova un po’ sciolti dal vincolo che prima il testo costruiva benissimo.

Nel complesso, trovo comunque questo libro un’opera piuttosto originale nel campo del fumetto italiano, probabilmente proprio per questo suo ben orchestrato legame col teatro, piuttosto che con il cinema, o con la letteratura – come più di sovente accade.

Gian Maria Cervo, Enrico D'Elia - "L'uomo più crudele"

Fiori rossi su terra grigia D’accordo: non è città. È solo fuori stagione, eppure sempre, lei, in stagione. Sarà anche per questo che sono così affezionato a questa foto.

Scattata qui.

Uno spazio complicato Sì, certo: nelle foto mi piacciono gli spazi complicati. Ma qui, in particolare, ci sono anch’io, che sto scattando la foto.

E questo rende lo spazio ancora più complicato.

Scattata qui.

Fabio Gadducci, Leonardo Gori, Sergio Lama, "Eccetto Topolino. Lo scontro culturale tra fascismo e fumetti", Nicola Pesce Editore 2011 Lo si capisce già dalle prime pagine, che Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama hanno fatto un magnifico lavoro; e poi, andando avanti, la qualità e profondità della loro ricerca diventa sempre più evidente. Ho letto Eccetto Topolino quasi come se fosse un romanzo, perché non solo imparavo l’andamento di una vicenda, quella del fumetto in Italia negli anni Trenta, di cui ignoravo (come più o meno tutti) una grande quantità di dettagli, spesso presentati in questo libro per la prima volta; ma anche perché la visione ravvicinata di questi eventi permette di capire davvero, quasi di toccare con mano, che cosa volesse dire il controllo fascista della stampa, e il tentativo di uniformare il pensiero di tutti gli italiani, cominciando dalla gioventù, a quello che Mussolini e i suoi ritenevano che fosse il bene.

Per puro caso, la mia lettura coincide con i giorni degli omicidi di Gianluca Casseri e del dibattito su Casa Pound. Sarà stata questa diffusa immersione nel clima fascista che mi ha spinto ad andare a vedere il sito di Casa Pound, a leggere qualcosa di quello che scrivono, e in particolare il loro programma. Confesso che nel leggerlo mi sentivo attraversato da dei brividi, perché ritrovavo nelle loro parole quella strana mistura di condivisibili rivendicazioni sociali e cieca adesione a un ideale nazionalista che caratterizzò anche il fascismo storico, almeno nella sua fase ideale, i primi anni di vita. Non va dimenticato che nel vocabolario dell’Italia degli anni Dieci e Venti del Novecento, la parola “fascismo” era pressoché sinonima di “socialismo”, perché il riferimento era ai fasci dei lavoratori, i quali erano organizzazioni di ispirazione socialista. Quello che Mussolini fondò si chiamava Partito Nazional-Fascista (proprio come in seguito Hitler, traendone ispirazione, chiamò Nazional-Socialista il proprio partito, e ne disegnò una bandiera che associava al rosso del socialismo la svastica ariana).

"Eccetto Topolino", pag. 50 La deviazione nazionalista ci è particolarmente disgustosa, oggi, ma non dimentichiamo che in Russia le cose andarono diversamente solo per quanto riguarda l’organizzazione economica, ma quanto alla fede nell’ideale e al disprezzo e repressione di ogni opinione anche solo potenzialmente diversa, non ci sono state sostanziali differenze. In ambedue i casi è terribile la cecità sciovinista di adesione alla causa, che non permette che venga avanzato nessun dubbio, perché chi avanza dubbi è nemico della Nazione (o del Popolo), e tutto deve essere finalizzato alla costruzione della società perfetta, senza permettere deviazioni (cioè, sostanzialmente, opinioni divergenti su cosa sia la perfezione o su come la si possa raggiungere). In ambedue i casi è poi deprimente vedere come sotto la maschera dell’adesione alla causa si celi il fitto intreccio degli interessi di parte, se non addirittura personali, il cui sviluppo è favorito (per i privilegiati dal regime) dalla medesima cortina repressiva che dovrebbe proteggere lo sviluppo dell’idea.

Nel libro di Gadducci, Gori e Lama, il funzionamento di questo meccanismo diventa evidente, proprio perché osservato nel dettaglio rispetto a un problema molto specifico, quello dello sviluppo editoriale del fumetto in Italia negli anni Trenta, e della successiva repressione, sino agli anni della guerra e della caduta del regime. Dalle comunicazioni personali e da quelle ufficiali, dalle note del ministero e dalle suppliche degli editori (persino di quelli, come Nerbini, che potevano contare sul fatto di essere stati Fascisti della prima ora), dalle concessioni e dalle rigidità, dalle regole e dalle furberie messe in atto per eluderle, da tutto questo si capisce davvero bene come funzionavano le cose, e quale fosse l’intreccio degli interessi, inizialmente filo-americani e poi di colpo anti-americani, non appena entra in scena la Germania nazista.

Da questo punto di vista, il fumetto è un ottimo campo di osservazione. Lo è perché rappresenta un ambito non direttamente legato alla politica (nessuno dubita mai che si tratti di prodotti di evasione, sostanzialmente per un pubblico giovanile), di carattere commerciale, e rivolto all’America. Sta in questo la sua natura ambigua, dal punto di vista del regime, per cui viene dapprima ignorato e in seguito sempre più strettamente regolamentato, in maniera tanto più stretta quanto più si fanno tesi i rapporti con gli Stati Uniti.

"Eccetto Topolino", pag. 316 Colpisce, indubbiamente, il fatto che il divieto colpisca indistintamente tutti i fumetti americani (e quindi l’obiettivo reale sarebbe il loro essere americani) eccetto quelli di produzione Disney. La spiegazione ufficiale (secondo cui l’eccezione sarebbe dovuta all’essere, i fumetti Disney, non moralmente pericolosi) evidentemente non regge, perché erano tanti in verità i prodotti americani ugualmente innocui (o ugualmente pericolosi). È evidente che c’è altro, sotto, sino all’eventuale banale spiegazione (quella più diffusa, e alla fin fine non del tutto impossibile) che Topolino piacesse ai figli del Duce. Ma probabilmente anche la visita personale di Walt Disney a Mussolini doveva aver fatto la sua parte…

Per chi sia interessato alla storia del fumetto, Eccetto Topolino è una lettura necessaria, che risponde anche in parte alle istanze di Paolo Gallinari sulla necessità di una storia del fumetto italiano. Ma si tratta di una lettura di grande interesse anche per chi non è direttamente interessato al fumetto, perché si tratta inevitabilmente di una storia del rapporto tra il fascismo e l’editoria, e tra il fascismo e la cultura, specie quella popolare – e di una storia vista molto da vicino, un’affascinante immersione in un’epoca prossima e per fortuna così diversa dalla nostra. Un’immersione che rende molto ben chiaro perché sia necessario opporsi con tutte le forze oggi a chi ci vuole riportare a quella condizione, vuoi con spirito nostalgico vuoi con spirito leghista o berlusconiano.

La terrazza con gli ombrelloni gialli Non so dove siete voi, ma io non sono qui. Peccato! Non sarebbe male come posto dove celebrare il cambio di anno.

Di questa foto mi piace, a sinistra, il contrasto tra il giallo e l’azzurro, convergenti col cielo chiaro in mezzo; e poi, nel complesso il contrasto tra le tinte chiare a sinistra e quelle scure a destra. E poi ci sono una serie di echi: per esempio tra le forme chiare e brillanti degli ombrelloni e quelle scure e verdi delle sedie, riprese ancora dalle lampade bianche; o l’intreccio delle linee rette orizzontali e verticali, contraddetto dalla diagonale zigzagante che comincia proprio vicino, in basso a sinistra, e si perde in fondo; e il giallo degli ombrelloni si riflette sul reticolo delle tovaglie di plastica.

Però più di tutto vorrei essere lì, a ordinare una birra e guardare il mare, e il muro bianco in fondo, occupando una frazione di quello spazio vuoto nell’ombra. Ancora altro giallo nel mio bicchiere. E fuori una luce davvero abbagliante.

Suehiro Maruo, La strana storia dell'isola Panorama (Coconino 2011), p.262 In una pagina del volume di Suehiro Maruo di cui abbiamo parlato nel post precedente si fa esplicito riferimento a un dipinto di Arnold Böcklin (1827-1901), L’Isola dei Morti. È un’opera di grande e duratura fama, che ha sempre colpito molto. Ci informa Wikipedia che tra i suoi ammiratori si annoverano Freud, Clemenceau, Dalí, D’Annunzio, Lenin e Hitler, il quale ne fece addirittura acquistare, lui che poteva, una delle cinque versioni originali.

Il dipinto è molto bello, in tutte le versioni (personalmente, quella che preferisco io – e che ho riprodotto qui – è la terza). Ma non è sufficiente la bellezza per raggiungere una simile fama trasversale. C’è evidentemente qualcos’altro che affascina in questa immagine. Questo altro ha certamente a che fare con il tema della morte, ma pure quello non basta, e nemmeno in tandem con la bellezza.

Arnold Boecklin, Isola dei morti, terza versione, 1883  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.8, novembre 1964  Gordon, Edizione Fratelli Spada, n.9, novembre 1964 Il mio primo contatto con quest’opera è stato indubbiamente molto trasversale, ma ugualmente molto forte. Era il 1964 quando leggevo sulle pagine della terribile (ma unica in Italia) edizione di Flash Gordondei Fratelli Spada l’episodio dei ribelli di Mongo, quando i cunicoli in cui essi si sono nascosti vengono fatti esplodere da Ming e i nostri eroi si trovano catapultati nel fiume, trovando rifugio presso l’Isola delle Tombe, per proseguire poi da lì la loro lotta infinita. Ricordo benissimo la fascinazione che ebbe su di me l’immagine di quell’approdo all’isoletta tombale. All’epoca ignoravo ovviamente tutto di Böcklin e non avevo nessuna possibilità di cogliere il riferimento presente nella pagina di Raymond (non solo nella vignetta dell’approdo, ma anche in quella dell’esplosione è chiaramente riconoscibile sullo sfondo il profilo delle rocce e dei cipressi dell’Isola dei Morti): eppure persino in questa interpretazione così lontana il concetto alla base del dipinto restava fascinoso, intrigante.

Ma se il fascino di questa immagine regge a una ricostruzione così radicale, evidentemente non è la qualità pittorica del dipinto a fare la parte del leone. Sarà magari allora questa idea di un isola come luogo separato della morte, pieno di quiete e di bellezza, ma anche di una serie di oggetti simbolici: i cipressi, la pietra scavata, l’antichità…

Alex Raymond, Flash Gordon, tavola del 29-05-1938  Salvador Dalí, La vera immagine dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin all'ora dell'angelus, 1932  Hans Ruedi Giger, Omaggio a Boecklin, 1977 L’Isola dei morti non è il titolo dato dall’autore, che si riferiva piuttosto alle proprie diverse versioni chiamandole L’isola dei sepolcri, proprio come in Flash Gordon. È però un titolo azzeccato, perché quella che vediamo tanto nel dipinto come nelle immagini ad esso ispirate è molto più che un’isola cimiteriale, nel suo possedere intimamente una serie di attributi che la tradizione occidentale associa alla morte: la quiete, la separatezza, il mistero, l’antichità…

Attraverso il gioco dei rimandi di senso l’isola dei morti diventa simbolicamente ma intensamente l’isola della morte, anzi la morte stessa. Ed è tuttavia, nella sua dimensione inquietante, un luogo di grande bellezza. Non ci stupisce che questa associazione di morte e bellezza possa aver colpito tanto l’immaginazione di un’epoca di cui il Decadentismo rappresenta una delle tensioni ideologiche più forti. E tuttavia anche per noi, che dal Decadentismo ci consideriamo abbondantemente fuori, l’idea di una morte così intensamente bella appare al tempo stesso conturbante e consolante.

Su questa base, un’immagine diventa facilmente una sorta di luogo comune. A questo punto, anche a prescindere dalle ragioni iniziali del suo fascino, dovremo aspettarci di ritrovarla citata con frequenza, persino in contesti insospettabili.

Gipi, Isola dei morti

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), frontespizio .

Quando apro La strana storia dell’isola Panorama provo un immediato senso di già visto, di forte richiamo visivo. Dopo un secondo riconosco alcuni aspetti dello stile decorativo di Antonio Rubino. Eppure non è molto plausibile che un autore giapponese dei primi del XXI secolo ne citi uno italiano di un secolo prima.

Ci vogliono alcune pagine per entrare nel tema di questa storia, e capire la ragione del rimando, che certamente rimando non è, se non indiretto: diciamo quindi dell’analogia. Siamo negli anni Venti del Novecento, il 25 dicembre 1926, data della morte dell’imperatore Taisho. Suehiro Maruo ha adattato e realizzato a fumetti un romanzo dello stesso 1926 di Edogawa Ranpo (1894-1965), dove si racconta del sogno di uno scrittore di scarso successo, e del percorso verso la realizzazione di quel medesimo sogno.

Antonio Rubino, Versi e disegni, 1909, frontespizio Lo scrittore vagheggia la costruzione di un paradiso, un’isola dei piaceri, un giardino delle delizie in cui la bellezza, l’amore e la morte convivono in perfetta ed estetica (estatica) armonia. Maruo ci conduce freddamente e minuziosamente attraverso il percorso del protagonista, per indugiare poi a lungo nella descrizione del paradiso, l’isola Panorama. L’effetto è intrigante e inquietante, perché la bellezza, l’amore, l’orrore e la morte sono tutti congiuntamente presenti e inscindibili, tanto nella storia raccontata quanto nell’ispirazione e nello stile stesso dell’autore. Tra l’altro fu proprio con un volume di Maruo che, dieci anni fa, Coconino aprì la propria vicenda editoriale: Il vampiro che ride, una storia non meno orrorifica ed estetizzante.

Ma non è solo per i meriti narrativi di Ranpo e per quelli narrativi e grafici di Maruo che vale la pena di parlare di questo libro intrigante. L’accostamento a Rubino, e, più avanti, persino al Magnus de Le centodieci pillole, sono interessanti proprio perché non possono essere considerate citazioni. Semmai, il punto è che, da sponde opposte, tanto Maruo quanto Magnus rimandano a un’estetica decadentista e simbolista che ha a che fare tanto con l’Occidente quanto con l’Estremo Oriente. E Rubino, almeno nella sua prima fase, in questa estetica ci viveva dentro.

L’influsso delle forme visive giapponesi, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, in Europa è profondo – proprio come è profondo, in Giappone, l’influsso della letteratura e della cultura europea. È anche questo scambio a preparare il futuro successo occidentale della letteratura giapponese, e pure del manga, i quali pur essendo tutti profondamente nipponici, sono anche chiaramente il risultato di un profondo influsso reciproco, che ha preparato il campo agli autori e ai lettori di entrambe le parti.

È forse per un problema di prospettiva (o forse no) che l’Occidente ha la sensazione che certi temi del Decadentismo, certi estetismi e certe utopie, permangano nella cultura giapponese molto più che da noi, e ci arrivino di ritorno, protetti oggi dall’esotismo, ma fomentati dal fatto di essere appartenuti profondamente anche alla nostra cultura, pochi decenni fa. In fin dei conti, fu l’italiano Gabriele D’Annunzio a realizzare, quando occupò Fiume, nel 1919-20, un tentativo di società utopistica basato sulla proprietà comune e sul piacere diffuso, che si poneva al di fuori di qualsiasi logica politica, e fu soffocato presto dalle cannoniere italiane inviate a restaurare l’ordine.

Indubbiamente, l’Occidente si è in seguito stancato di queste utopie, figlie minori degli stessi ideali illuministici (e rousseauiani) che hanno portato anche al Comunismo sovietico, e al suo terrore. D’altra parte, in quelle invenzioni letterarie, la bellezza si rivelava tipicamente inscindibile dalla rovina, e il godimento sensuale dalla morte, in una sorta di metafisica d’artista di nietzscheana memoria. Maruo è godibile anche perché non si ferma davanti a nulla: non illude, non mente. Le ambiguità del Giardino delle delizie di Bosch sono esplicitamente davanti agli occhi, e il luogo simbolico del tutto è un piccolo cimitero su un’isoletta rocciosa.

Questo, però, merita un post a parte.

Suehiro Maruo, La strana storia dell’isola Panorama (Coconino 2011), pp.180-181

La casa azzurra Io trovo questa foto inquietante. Penserete che l’aggettivo è eccessivo, perché non si vede nulla qui che possa spaventare o mettere ansia o preoccupare in qualche modo. Anch’io non capisco bene che cosa produca in me questo vago senso di disagio. Procedo perciò per osservazioni e per ipotesi.

Potrei dire che, intanto, c’è questo senso di “fuori luogo” per l’oggetto in primo piano, che non è un oggetto da strada. Il senso di “fuori luogo” persiste anche se so che quest’oggetto si trova in strada in occasione di una processione religiosa, ed è portato a spalla da alcune persone (di cui si intravede appena la sommità della testa, a sinistra).

Ma appare “fuori luogo” anche la casa azzurra che sta dietro al baldacchino, troppo perfettamente azzurra per essere un vero esterno urbano e antico (come lasciano pensare le finestre). Inoltre, l’elegante scritta “Orange” in basso a sinistra dà all’insieme una superficie da pagina di rivista, da pubblicità patinata. Eppure questa casa esiste davvero, ed è proprio così, in un posto specifico, e non ho nemmeno ritoccato il colore, neanche di un poco.

Sono colpito – non posso negarlo – dagli intarsi dell’argento e dall’andamento eccessivo delle volute che sostengono i ceri, e anche, particolarmente, dal modo in cui questa preziosità di argento in primo piano trova seguito nella preziosità della lavorazione del legno delle finestre seminascoste dal baldacchino stesso.

E poi c’è il cielo, bianco come la parete della casa a destra. Non posso fare a meno di pensare che il colore che manca, in quel cielo, è esattamente quello che, in versione artificiosa e da negozio elegante, abbonda nella parete della casa azzurra.

Insomma, incominciano a delinearsi una serie di contrasti: sacro e profano, antico (permanente) e attuale (effimero), colorato e acromatico… Solo che i poli di queste opposizioni non si trovano dove dovrebbero stare: l’azzurro non è nel cielo, il bianco non è nel muro, l’effimero sta nel luogo del permanente, il sacro sta davanti all’effimero. E l’effimero è elegante: questa casa non è niente male, compreso il raffinato lettering della scritta, e il contrasto cromatico con le bande verticali ocra. Mentre il sacro appare eccessivo, quasi ridicolo.

I colori sono tutti puri, a campiture piene, quasi senza sfumature; mentre le sfumature, quando ci sono, riguardano solo le zone in cui il colore non c’è, come l’argento del baldacchino. La sensazione complessiva è quella di un mondo senza colore, su cui si stagliano pochi oggetti uniformemente e artificiosamente colorati.

Tra questi, quelli che emergono di più sono i fiori rossi, col loro peduncolo giallo, un tipo di fiore di cui non ho mai potuto fare a meno di osservare il forte richiamo sessuale, ma che qui, oltre al sesso, mi trasmette l’effetto di una diffusa macchia di sangue. Poiché sopra al baldacchino c’è una croce, strumento di tortura e di morte prima che simbolo religioso, la presenza del sangue non è affatto impertinente.

Ecco quindi il quadro complessivo: un mondo smorto in bianco e nero su cui si staglia il contrasto vivacissimo a colori tra un profano effimero ed elegante e un sacro barocco e pieno di sangue, che innalza le sue luci bianche e a loro volta senza colore verso un alto ugualmente senza colore.

Allora è forse questa l’inquietudine che questa fotografia mi suscita: il timore di ritrovarmi in un mondo senza colore e interesse, dove il colore e l’interesse stanno solo in due cose: in un’eleganza effimera e in una religione contorta e sanguinaria.

È solo una foto. Meglio guardare altro.

A meno che l’ansia non provenga, banalmente, dal richiamo alle spire dei tentacoli di Octopus che questi bracci contorti di candelabri suscitano nella mente ugualmente contorta di un lettore eccessivo di fumetti. Vedi te gli effetti che mi produce il Natale imminente.

Auguri!

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 11 Chimera, di Lorenzo Mattotti (Coconino 2011), vive da pochi giorni la sua terza vita; e per la terza volta mi ritrovo a parlarne, perché, di fatto, sono tre incarnazioni diverse, per ciascuna delle quali l’autore ha realizzato un seguito e una conclusione nuova.

La prima vita è stata nel 1994, all’interno di un bell’almanacco pubblicato da una piccola casa editrice di Spoleto, e il titolo era all’epoca “Il segreto del pensatore”; ne avevo scritto sul domenicale del Sole 24 Ore, e ho recentemente ripresentato quel pezzo in un post. La seconda vita è stata nel 2006, in un albo spillato per Coconino, e ne ho parlato nel post del 16 marzo del mio blog di allora. Ora è un bel libro cartonato con molte più pagine.

Ma come si fa ad aggiungere nuove pagine a una storia conclusa? Be’, basta che la storia non sia conclusa, né concludibile. In verità, anche di questa versione potremmo aspettarci, tra qualche anno, di ritrovarla come parte iniziale di una sequenza ancora più lunga, perché il gioco permette questa riapertura all’infinito.

È però un gioco difficile. Le poche parole presenti in tutto il testo si trovano solo all’inizio e alla fine. Un uomo si sdraia sotto l’albero del pensatore, alla ricerca del suo segreto, e si addormenta, e in sogno vede accadere delle cose.

Da questo momento in poi è come se entrassimo in un film di animazione, la cui sequenza non racconta complessivamente una storia, ma una serie di trasformazioni celesti, e poi terrene, sul filo dell’evocazione: tante microstorie collegate solo visivamente ed evocativamente l’una all’altra. Il gioco è difficile perché non c’è un racconto unitario a tenere insieme il tutto, ma solo un’atmosfera magica e sospesa, e il segno del pennino e del pennello di Mattotti.

Su ciascuna delle immagini di questo volume varrebbe la pena di fermarsi a lungo, e in questo senso potrebbero essere anche sentite come illustrazioni, un po’ come quelle, indimenticabili, dell’appena appena definita sequenza di Nell’acqua. Ma qui, anche se non c’è la storia, la sequenza è forte, coinvolgente, fluida; e il passaggio da una vignetta all’altra racconta indubitabilmente di trasformazioni e di passaggi e di eventi. Siamo perciò di fronte a qualcosa di diverso da una semplice sequenza di illustrazioni, poiché il rapporto tra loro non è meno forte di ciascuna delle singole immagini. Siamo di fronte a un fumetto, a una narrazione per figure, a una graphic novel, se proprio vi piace chiamarla così.

Ma il termine graphic novel non è adeguato, qui, se non dal punto di vista commerciale. Non c’è infatti nessuna novel, nessuno romanzo, in questa sequenza. L’andamento di questa sequenza è molto più quello di una sequenza musicale, o di una poesia astratta, basata sul succedersi di evocazioni. Potremmo chiamarla graphic music (e sarebbe certamente al femminile, senza possibilità di polemica), o graphic symphony, o sinfonia per immagini… Potrebbe essere un nuovo genere…

Non credo che la sinfonia per immagini potrà mai davvero essere un nuovo genere. È troppo difficile rendere visivamente interessante una sequenza così astratta. Ci riesce magnificamente Mattotti. Ci riusciva Renato Calligaro quando pubblicava Deserto nel 1982, in tiratura limitata per le Edizioni della Periferia. Ci prova ogni tanto qualcuno, con risultati alterni.

Il lettore di fumetti che cerca la storia, la vicenda, il racconto coinvolgente, sappia che il volume di Mattotti non fa per lui. Chi ama le belle immagini, troverà invece qui certamente moltissimo pane per i suoi denti, ma, se si limitasse alle immagini, farebbe come uno che si ascolta il Preludio del Tristano di Wagner ascoltando solo le singole note e i singoli accordi: sono bellissimi, indubbiamente; ma sono solo mattoni da costruzione per la musica, che è un’altra cosa.

Chimera va letto scorrendo da un’immagine all’altra, guardando le immagini non meno del flusso che le collega, intonandosi con questo sogno a occhi aperti che va dal chiaro della punta di pennino, con il suo andamento arioso e sensuale, sino allo scuro, al nero della pennellata spessa, con le sue ansie e i suoi orrori, con andate e ritorni, con modulazioni di dinamica e di ritmo, con motivi che ritornano e altri che entrano in gioco nuovi.

Se conoscete i lavori di Mattotti ci ritroverete un sacco di echi. In questo, anche il fatto che questo lavoro attraversi ben diciassette anni della sua vita non è un elemento indifferente. È come se tutte le variazioni del suo mondo espressivo si fossero distesa in questa suite, che non a caso chiamo così, perché la suite è stata spesso, in musica, il genere attraverso cui era possibile riassumere, per evocazioni successive e incalzanti, sistemi musicali molto più complessi: un melodramma, un balletto, una vita.

Lorenzo Mattotti, "Chimera", Coconino 2011, pag. 44

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti