Dettagli (6) Anche qui, quello che mi rende interessante questa foto è il contrasto tra natura e cultura: il reticolo artificiale stampato nella terra, con le foglie e gli altri residui.

Stampato, ma con una serie di leggere irregolarità: la natura interpreta a modo suo le razionali geometrie umane.

La casa arancione Naturalmente, vivere in una casa come questa sarebbe davvero un sogno; non ho ancora capito se un bel sogno, però, o un brutto sogno. Persino i colori delle scale gialle e del tendone azzurro stanno al gioco degli eccessi (o di quelli che a noi appaiono tali). D’altra parte, questi sono anche i colori di cui si vestono le donne, qui in zona; e se vestono una donna con eleganza, perché non un’abitazione?

In ogni caso, non è un luna park. È una cosa seria / una casa seria. E la foto comunque mi piace anche come costruzione plastica, con la grande area arancione a destra (e la finestrina in alto), che si trova interrotta, a sinistra, dai dettagli scuri, viola, azzurri e gialli. Il tutto poggia su un basamento chiaro, grigiastro. Le linee che sembrano rette, convergenti per la prospettiva dal basso, in verità non lo sono tutte quante.

Ho fatto la prova, con Photoshop, ad aumentare la saturazione di questa foto al massimo, e quasi non è cambiata! Questi colori sono già saturi così.

Comunque, se avete ambizioni immobiliari, la potete trovare (credo) qui (o comunque nella stessa città).

Dettagli (5) Non so. Cosa mi piace qui? Probabilmente il secondo piano con l’erba sottile che emerge sotto il primo piano con la felce. Ciascuno dei due piani ha il suo specifico verde, e la sua specifica organizzazione plastica. È un po’ come se si vedessero, l’una attraverso l’altra, come due società diverse, con diversi modi di organizzarsi – ma forse, anzi sicuramente, sto andando un po’ in là…

Mattoni, tegole, grondaie Questa città invisibile mi è molto familiare e molto cara. Di questa immagine in particolare mi piace la giustapposizione dei piani, i colori diversi dei mattoni, quelli delle tegole e quelli delle grondaie, e poi il fatto che, dopo il primo sguardo, ci si accorge che di linee davvero orizzontali e verticali ce ne sono proprio poche. Tutto è lievemente inclinato. Forse è questo che fa la differenza tra il funzionalismo del Quattrocento e quello di mezzo millennio dopo.

Canaletto, "Il bacino di San Marco" Sono stato a Rimini, nei giorni scorsi, a vedere la mostra “Da Vermeer a Kandinsky. Capolavori dai musei del mondo a Rimini”. La mostra ha il livello di coerenza interna che il suo titolo promette, cioè nessuna: sala dopo sala, opera dopo opera, non sono riuscito a trovare nessun filo conduttore che le tenesse insieme. Tuttavia, la mostra mantiene anche quello che il titolo promette: pur senza nessuna logica di accostamento, le opere esposte sono davvero dei capolavori, e ci sono sia Vermeer (cosa davvero rara) che Kandinsky, insieme a un mucchio di altri autori (che potete, se vi interessa, scoprire qui).

Tra questi autori, il primo del lungo percorso è Antonio Canal, detto il Canaletto, con la tela poveramente riprodotta qua sopra, in realtà di un formato di circa 4 metri per 2. Si tratta di un dipinto straordinario, di quelli che tengono avvinta l’attenzione a lungo, e si fatica davvero a passar oltre – ed è un esempio perfetto di irriducibilità di un dipinto alle sue riproduzioni in scala ridotta.

Quello che probabilmente potrete cogliere dell’opera originale in questa riproduzione è la struttura complessiva, l’organizzazione plastica generale, il grande senso di apertura, di prospettiva, di cielo – e magari pure, con un poco di attenzione in più, l’inclinazione bassa dei raggi del sole, che enfatizza i contrasti luministici, e contribuisce all’effetto drammatico complessivo. Non è poco. L’immagine di Canaletto continua a rimanere bellissima persino così.

Ma di fronte all’originale che vedevo nella mostra succedeva anche qualcos’altro: quello che il mio occhio non poteva non fare era passare continuamente dalla veduta complessiva ai dettagli (dei muri, delle finestre, delle barche…), e dai dettagli alla veduta complessiva, e poi ancora dal generale al particolare, e così via. È questo che rende per me i dipinti del Canaletto tanto più affascinanti di quelli, per esempio, del suo contemporaneo e conterraneo Francesco Guardi, che ha un gusto plastico complessivo e un senso dello spazio che non sono inferiori a quelli del Canaletto, ma che lavora molto meno sulla puntigliosità del dettaglio, preferendo un, comunque (ma diversamente) affascinante, virtuosismo del pennello e del tratto. (E magari, pure, è meno attento alla luce – però questo potrebbe anche essere soltanto un effetto collaterale della meticolosità di Canaletto).

Insomma, nel trovarmi di fronte a questo grande spazio dipinto, non posso fare a meno di mettere continuamente in relazione microcosmo e macrocosmo, che sono immediatamente compresenti ai miei occhi. È vero che, in ciascuno specifico momento, o sono concentrato sul dettaglio oppure lo sono sull’insieme; però il passaggio dall’una all’altra attenzione è rapidissimo, immediato e immediatamente reversibile. Immaginate la differenza con quanto di meglio si potrebbe ottenere sullo schermo di un computer: se questa immagine qui sopra possedesse una risoluzione sufficiente a rendere merito all’originale, gli strumenti tecnici opportuni per visualizzarla permetterebbero di passare molto rapidamente dalla visualizzazione del dettaglio a quella dell’insieme e viceversa. Tuttavia, questa rapidità continuerebbe a essere in ogni caso incomparabilmente minore di quella dell’occhio, perché richiederebbe sempre un intervento della mano per modificare l’intensità dello zoom; e non ne ricaverei comunque la sensazione di essere di fronte, allo stesso tempo, all’insieme e a tutti i suoi dettagli. Certo che, non potendo possedere l’originale, né una sua copia a grandezza naturale, sarei felice di avere almeno il file ad alta risoluzione – ma il file ad alta risoluzione non potrebbe restituirmi comunque l’esperienza della presenza.

Tengo a precisare che non sto parlando di feticismo dell’originale, dell’emozione di trovarmi vicino a quello che è stato prodotto direttamente dall’artista. Sono ovviamente, queste, emozioni che esistono e hanno il loro peso nella fruzione dell’arte. Ma non sono ciò di cui sto parlando.

Quello che mi interessa qui è osservare che praticamente solo alla pittura (insieme alle altre arti dell’immagine statica: disegno, scultura, fotografia…) è data questa possibilità di associare così strettamente l’atto con cui si coglie l’insieme con quello con cui si coglie il dettaglio. Nelle arti che hanno sviluppo temporale, per esempio, come la musica, il cinema, il romanzo, il fumetto…, non possiamo che cogliere dettagli, mentre l’insieme è inevitabilmente presente solo nella ricostruzione mnemonica che ne facciamo. Non è possibile cogliere l’insieme di una sinfonia o di un racconto, se non in astratto: esso non sta mai davanti a noi nella sua fisicità come l’immagine di Canaletto.

Non è che la fruizione non abbia sviluppo, percorso, temporalità, di fronte alle arti puramente visive – così come ce l’ha, necessariamente, di fronte alle altre arti. Il punto è semmai che questo percorso o sviluppo non è predeterminato, ed è sempre fatto di salti avanti e indietro tra il tutto e le parti, dove il tutto non è un’astrazione mnemonica, bensì una presenza percettiva allo stesso titolo delle parti.

Il dipinto di Canaletto suggerisce così a ogni successivo sguardo una misteriosa consustanzialità tra i dettagli delle finestre, delle sartie e dei muri da un lato, e la meravigliosa apertura dello spazio, della luce e del cielo che cattura immediatamente l’attenzione, dall’altro. E siccome la dimensione del dettaglio è quella che noi viviamo continuamente, nella nostra vita normale, questa misteriosa consustanzialità ci riguarda direttamente, e suggersice a sua volta che noi stessi e la nostra dimensione possono trovarsi in sintonia con lo spazio, con la luce e con il cielo.

Insomma, nel complesso, un dipinto estatico, mistico, quasi una riflessione sul sacro – benché per nulla religiosa, anzi mondanissima.

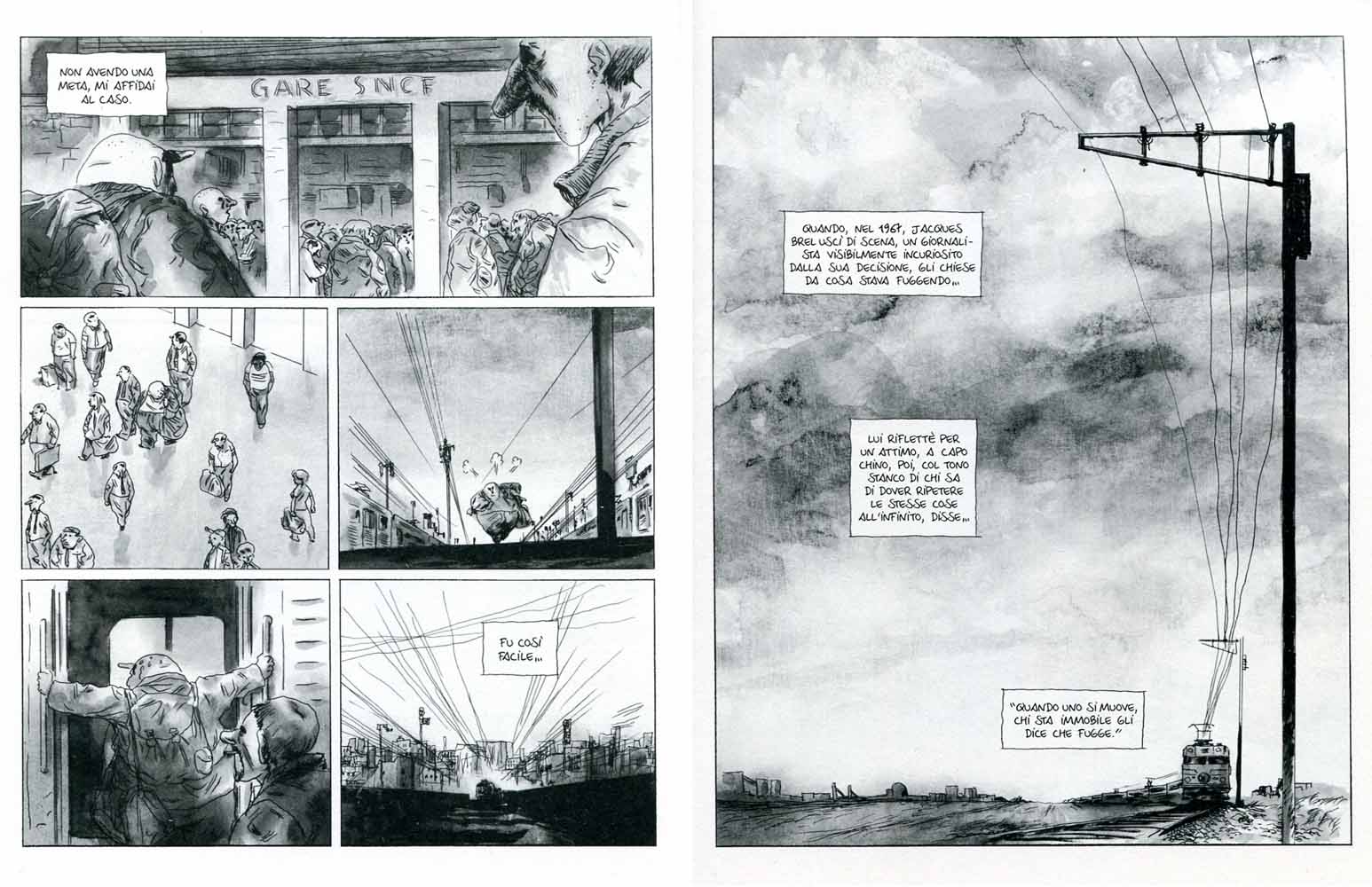

Jean-Philippe Peyraud & Alfred, "La disperazione della scimmia", Tunué 2012 Voglio solo dire due parole su La disperazione della scimmia, di Alfred (disegni) e Jean-Philippe Peyraud (sceneggiatura), pubblicato da poco in Italia da Tunué (trad. di Stefano Andrea Cresti). È un libro strano, che mi suscita sensazioni contraddittorie.

Da un lato è un feuilleton, con un paese oppresso, degli artisti, amori contrastati, una rivoluzione, e un sacco di temi un po’ stravisti. Dall’altro non posso negare di averlo letto, sin dalla prima pagina, con molto gusto e facendo fatica a staccarmi. Rispetto alle altre storie disegnate da Alfred e pubblicate da Tunué (Non morirò da preda, e Perché ho ucciso Pierre), il tema è forse un po’ meno originale – ma la qualità del disegno non cambia, e la sua combinazione grafica di caricatura e tragedia non è affatto secondaria per l’effetto complessivo.

Però, anche la storia ha evidentemente i suoi pregi. La figura del colonnello, per esempio, è memorabile: da un lato è indifferente e spietato, tirannico e omicida, dall’altro ha un volto da bambino spaventato e un’acuta sensibilità per l’arte moderna. Sarà magari questa combinazione di prevedibile e di originale a colpire, e a rendere, in fin dei conti, la lettura di questo libro così piacevole: molte cose scontate e parecchie soluzioni piuttosto originali, presentate con un segno incisivo e un montaggio piuttosto classico

Un prodotto molto francese, questo è chiaro; magari il frutto di un’industria culturale più matura – e quindi anche più standardizzata – di quella italiana. Però una bella storia a fumetti; di quelle che fanno venir voglia di lavorarci sopra (un’altra volta, però) per capire sino il fondo il perché.

Dettagli (4) Diciamo che questo Dettaglio si potrebbe intitolare “Impronte”, e che c’è un intero universo di vite differenti rinviato da questa immagine.

Dai tetti Stessa situazione che in questa foto, in questa e in questa. Stessa confusione, stesso fervore diffuso, con la gente persino sui tetti. Ma i tetti sono così piccoli, che per contrasto gli uomini sopra di loro sembrano enormi.

Qui le geometrie sono triangolari, piramidali. Tutto sale: la gente, le case, il nostro sguardo…

Però, salendo, tutti gli sguardi e gli andamenti vanno verso sinistra. Le geometrie, viceversa, spingono il nostro sguardo verso destra. Noi siamo gli osservatori, le persone ritratte i protagonisti. È giusto non confonderci troppo?

Muñoz y Sampayo, "Billie Holiday" Sono andato a sentire, qualche giorno fa, Laura Pigozzi parlare di Billie Holiday. Laura Pigozzi è psicoanalista ma anche cantante jazz. Il ciclo era quello di Polifonia del femminile (info qui) a cui avevo partecipato anch’io l’anno scorso parlando di Diane Arbus. L’idea del ciclo di incontri è quella che il relatore parla di una donna che, per qualche motivo, l’ha colpito molto – e cerca di comunicarne al pubblico le ragioni. Sono sempre presentazioni molto sentite, dunque; e quella dell’altro giorno lo è stata particolarmente. Quando poi ci è stato mostrato un video del ’59 (l’anno in cui Billie è morta) in cui canta Strange Fruit, il pubblico era visibilmente commosso, me compreso.

Io però non potevo fare a meno di pensare a un’altro resoconto emozionante su Billie Holiday, quello di José Muñoz e Carlos Sampayo, e una volta tornato a casa sono andato a rileggermelo. L’edizione italiana (Milano Libri – Rizzoli) è del 1993. In copertina c’è lei che canta, accompagnata da una coppia di pianisti dai capelli impomatati e con un’aria più latino- che afro-americana, in cui è difficile (ma non impossibile) riconoscere i volti dei due autori giovanissimi, all’età che potevano avere quando lei era ancora viva.

Il disegno di Muñoz colpisce come sempre, cioè violentemente. Però, una volta tanto, vorrei parlare piuttosto della sceneggiatura di Sampayo – anche se bisogna sempre avvertire, parlando di loro, che l’interscambio tra i due autori è sempre molto forte, per cui non esiste una sceneggiatura precedente che viene poi messa su pagina con i disegni, bensì un lavoro comune di progetto e realizzazione nel quale Sampayo è soprattutto sceneggiatore (ma interviene anche nelle scelte grafiche) e Muñoz è soprattutto disegnatore (ma interviene anche nelle scelte narrative).

Il racconto di questo libro è – diciamo così – polifonico: siamo al trentennale della morte della cantante, cioè il 17 luglio 1989, anzi, la notte prima; un giornalista che non sa nulla di lei viene incaricato di scrivere il pezzo per la commemorazione; non è molto contento di dover passare la notte in redazione, invece di raggiungere l’amante, che lo tempesta di telefonate; ma poi, inizia a scoprire la vita di lei, e ad appassionarsi alla cosa. Contemporaneamente, dall’altra parte della città, un uomo (nel quale chi conosce i lavori precedenti di Muñoz e Sampayo può riconoscere Alack Sinner) ascolta la voce della Holiday, e ricorda alcuni episodi che hanno intrecciato (marginalmente) la sua vita con quella di lei – e alla fine del libro andrà a posare un mazzo di fiori sulla sua tomba. Queste due diverse modalità di rievocazione (fredda e oggettiva – ma progressivamente sempre più partecipata – l’una, memore e appassionata l’altra) si intrecciano con i momenti della vita di lei, raccontati a questo punto senza un ordine preciso, ma seguendo ora l’una ora l’altra delle due rievocazioni: i difficili rapporti con i suoi uomini, che l’hanno sistematicamente sfruttata; la dipendenza dall’eroina e dall’alcol; i numerosi arresti; ma anche il rapporto singolare con Lester Young, il suo successo e la sua bellezza. Come pure la sistematica ignoranza della sua esistenza da parte dei bianchi, e l’adorazione, quasi venerazione, da parte dei neri.

Certo, la vita di Billie Holiday si presta bene a un racconto dai toni forti; non c’è bisogno di pigiare sull’acceleratore dei sentimenti, perché tutto sembra già al massimo da sé: il genio e la capacità creativa, insieme all’assoluta incapacità di stare davvero al mondo, facendo le scelte – non dico giuste – ma almeno non troppo sbagliate. Insomma una tragedia (nel senso teatrale) bell’e pronta, sfornata dalla storia della sua vita, e tanto più forte perché tutta vera.

Per questo Sampayo complica il gioco, e lo rende il racconto di un racconto, anzi di due; e Billie viene narrata attraverso il mito che la circonda, un mito fatto di luci spendenti e oscurità terribili, attraverso cui i sentimenti più dolci – come quelli che sembrano emergere dalla conversazione con Pres (Lester Young) si trovano presto sistematicamente annegati dalle durezze che li circondano – basate fondamentalmente sul pregiudizio, sull’incomprensione e sui luoghi comuni.

Tutto questo viene raccontato per spezzoni, passando di colpo da un momento della vita di lei a un momento del presente, in cui il giornalista è incalzato dall’amante che lo aspetta, o Alack è sommerso dai ricordi, e poi di nuovo alla storia di lei. Ogni evento è un breve flash, un po’ più lungo o un po’ più corto, ma comunque sempre un frammento che emerge nel frastuono collettivo degli eventi, quelli del presente come quelli della storia, quelli individuali come quelli collettivi.

Billie Holiday, il racconto a fumetti di Muñoz e Sampayo, è come una jam session in cui le voci soliste si alternano a scatti, emergendo sulla voce collettiva – la quale però rimane comunque ben presente, scandita dalla differenza e dai pregiudizi razziali. E la diversità di comportamento tra la comunità bianca e quella nera si riverbera anche nel presente, come quando il giornalista si accorge proprio studiando la vita di una donna nera che c’è lì, vicino a lui, un uomo delle pulizie nero, che lui non ha mai notato prima, ma che lavora in quel posto da ben 17 anni…

La violenza della vita di ieri non è molto diversa da quella della vita di oggi, proprio come la difficile emersione dei sentimenti. Esemplare è la parabola di Rufus, uno degli uomini di lei che se ne approfitta e la maltratta (mentre lei lo difende sino all’ultimo), che la vita conduce all’umiltà, e si incontra con Alan sulla tomba di lei, a portare i fiori.

Sampayo sa benissimo di maneggiare una materia pericolosa, che facilmente degenera nella retorica scandalistica dei quotidiani. Per questo gioca attraverso questi cambi fulminei di punto di vista, per cui siamo in un momento del tutto dentro alla storia di lei, vivamente compartecipi di quello che sente, e un momento dopo del tutto fuori, distaccati, quasi tecnici; e non c’è comunque tempo per la commozione, non c’è tempo per soffermarsi sui dettagli morbosi. Eppure, persino nella seconda modalità, quella cronachistica e distaccata, finiamo per coinvolgerci.

Proprio come sulla copertina del libro, Muñoz e Sampayo si sentono evidentemente del tutto coinvolti. E pure noi, i lettori, lo siamo sin dalla prima pagina, quella in cui la voce di Billie parla dal mito che la accompagna: “Sfiorerò tutte le tonalità e vi farò sentire che la mia voce non è solo la voce di Billie, ma viene da una voce che è quella di tutti. Anche se solo io mi chiamavo Billie Holiday. Lady Day.” (traduzione: Fiorella Di Carlantonio)

Dettagli (3) Il Dettaglio di oggi ha qualcosa di inquietante e innaturale, forse per questo accostamento di acqua e bruciore luminoso, di fango e nuvole, di erba e di quest’acqua che sembra un velo di plastica.

Davide Riboli - Urbino Maggio 2012 Non l’ho scattata io questa foto, ma il mio collega dell’ISIA di Urbino Davide Riboli, dal piazzaletto che funge da parcheggio all’istituto. È stata scattata con un iPad, il che giustifica la bassa risoluzione e la scarsa messa a fuoco di alcune parti.

Tuttavia, a ben guardare, questa scarsa messa a fuoco fa parte del fascino dell’immagine, che, così com’è, sembra quasi più un dipinto che una foto. Il paesaggio di fronte a Urbino, dal lato del Monastero di Santa Chiara (sede dell’ISIA) è comunque sempre un paesaggio leggendario, tra i più fantastici che si possano vedere – e sembra in ogni caso tratto da un dipinto medievale. Ma l’altra mattina Davide l’ha colto in un momento che lo rendeva ancora più particolare, con questo alternarsi di zone di luce e di ombra e con questo rispecchiarsi dell’ondeggiare verde chiaro e verde scuro della terra nel balenare grigio chiaro e grigio scuro del cielo.

A questo mondo raffigurato già di per sé così fascinoso, la sfocatura della foto aggiunge un effetto come di pennellate da dipinto ottocentesco, da macchiaiolo, quasi l’avesse dipinto Giovanni Segantini o Silvestro Lega – in particolare in quelle bellissime macchie di fiori (credo) sulla destra, con, sotto, il verde luminoso del cespuglio e, sopra, il verde scuro della collina lontana. Però, pur vedendo la mano di un pittore, si continua ancora a percepire che è una foto, e quindi si oscilla tra la percezione di un’immagine fotografica e quella di un dipinto – con differenti universi di riferimento evocati.

A chi devo attribuire il merito di questa immagine così intrigante? A Davide che, con lo strumento che aveva a mano, ha visto la scena, e ha comunque scelto l’inquadratura e l’attimo giusti? All’iPad e alla sua imperfezione? Al paesaggio urbinate? Al caso o alla combinazione di tutto questo?

Davide l’aveva poi postata su Google+, e lì l’ho trovata. Una volta le belle immagini finivano a decorare i muri delle nostre case. Per adesso ne ho fatto lo sfondo del desktop del mio computer. Fascinosa, ma persino un po’ inquietante, devo dire!

Miguel Ángel Martín, "Bug", Nicola Pesce Editore 2012 È tanto che non mi capita di scrivere di Miguel Ángel Martín. L’ultima volta è stato qui, su Golem, nel 2001, parlando di Psycho Pathia Sexualis, di pornografia e di violenza. Mi ritrovo pienamente in quello che scrivevo allora, e continuo a pensare che Martín sia un grande artista – ma non proprio facile facile da capire.

Per chi vuole fare meno fatica, e non è interessato alle angosce del sesso, c’è, adesso, Bug – dove la violenza sicuramente non manca (e in verità pure un po’ di organi sessuali vengono messi in gioco) ma l’argomento è così ridicolo e paradossale da non farcela percepire almeno direttamente come tale. Insomma, come dice già il titolo, il protagonista di Bug è un bacarozzo, una creatura minuscola di tipo incerto, ma sicuramente aggressiva e vorace – anzi, potremmo dire che è fatta solo di voracità e aggressività, nella più assoluta incomprensione di qualsiasi altra cosa.

Per questo la stupidità del nostro bug è a sua volta esemplare, e lo rende il protagonista ideale di piccole storie eccessive, o di microscopici eccessi. Violenza e voracità pure, unite alla totale stupidità, portano a conseguenze ovvie, tipicamente alla morte; ma il livello a cui tutto questo avviene è quello dell’irreale. Il nostro bug è il protagonista di un fumetto (e sarebbe perfetto anche per una serie di cartoni animati) che ha l’aria di essere fatto per bambini, ma che di sicuro non lo è. A prima vista sembrerebbe avere la perfidia di Tom & Jerry, ma poi ci si accorge che le morti e gli sbudellamenti sono un po’ troppo cruenti per quel mondo là.

Martín, da questo punto di vista, è decisamente sempre lui, sempre lo stesso di allora. La sua linea semplicissima e scarna, dalle forme rotondeggianti da fumetto disneyano, viene utilizzata in maniera troppo fredda; e l’assenza in generale di sfumature crea un senso di distacco e di straniamento. Alla fine, quello che viene raccontato non è che un orrore dietro l’altro: questo è evidente. Ma è evidente anche che Martín sta scherzando; ci sta ridendo sopra. Ci ridiamo sopra anche noi, non se ne può fare a meno, perchè Bug fa proprio ridere. Ma fa anche male, accidenti!

Il bacarozzo, in fin dei conti, ci assomiglia troppo, e non ci è difficile identificarci con lui, pur ridendone. Martín scherza, ma in fin dei conti scherza sempre, nei suoi fumetti. E ci fa sempre male. Magari Martín ci piace proprio per quello, perché ci fa male.

Insomma, anche il lettore di Martín è un masochista. Vedendomi così, mi sembra quasi di essere un personaggio delle sue storie. Alla dialettica del male non c’è scampo. Martín ce lo mostra sempre molto bene.

Dettagli (2) Ci si dovrebbe domandare chi sia il collezionista ossessivo che ha sistemato un sassolino colorato in ogni anfratto. Una volta che si sa che c’è il mare vicino vicino, la domanda perde senso – ma l’immagine no.

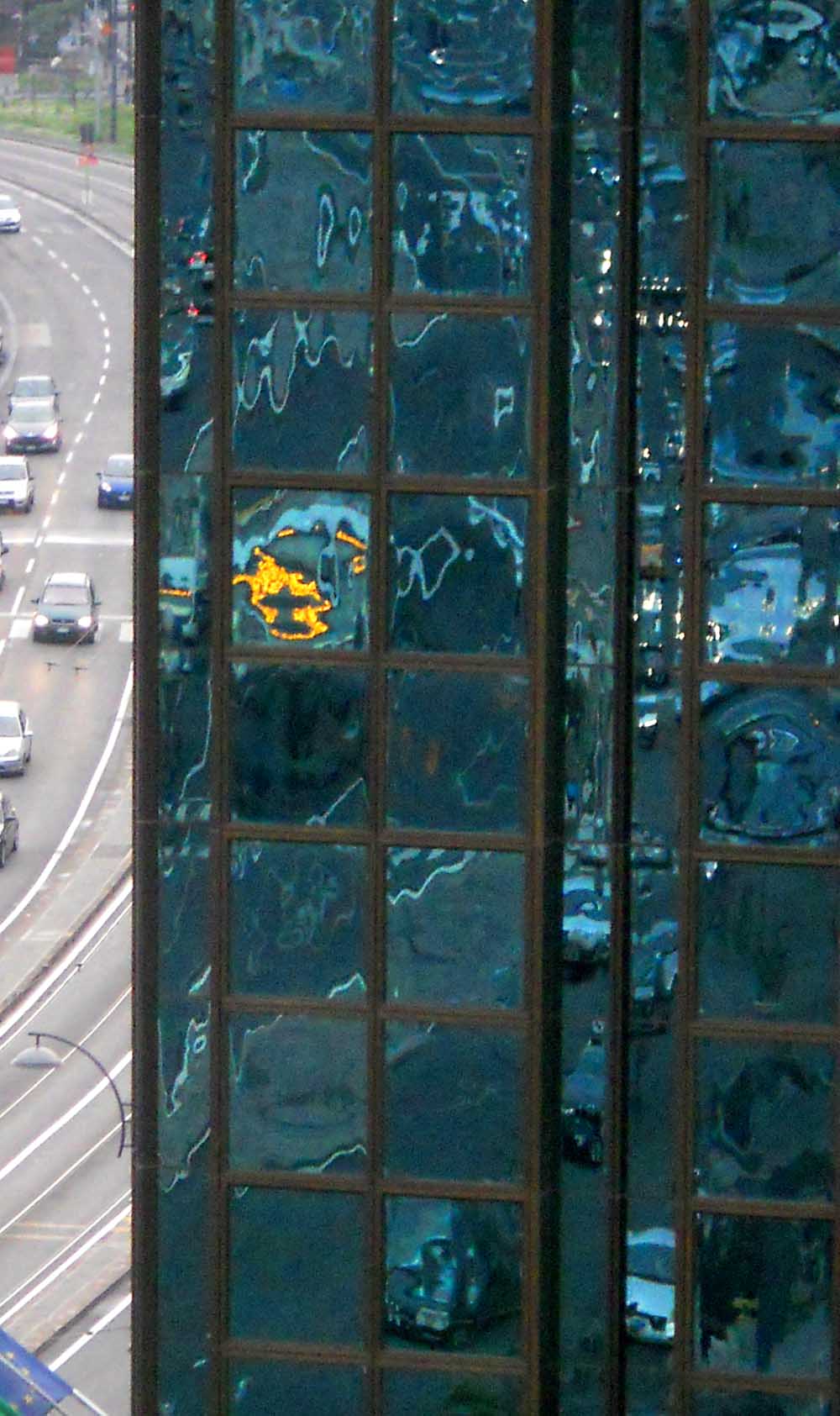

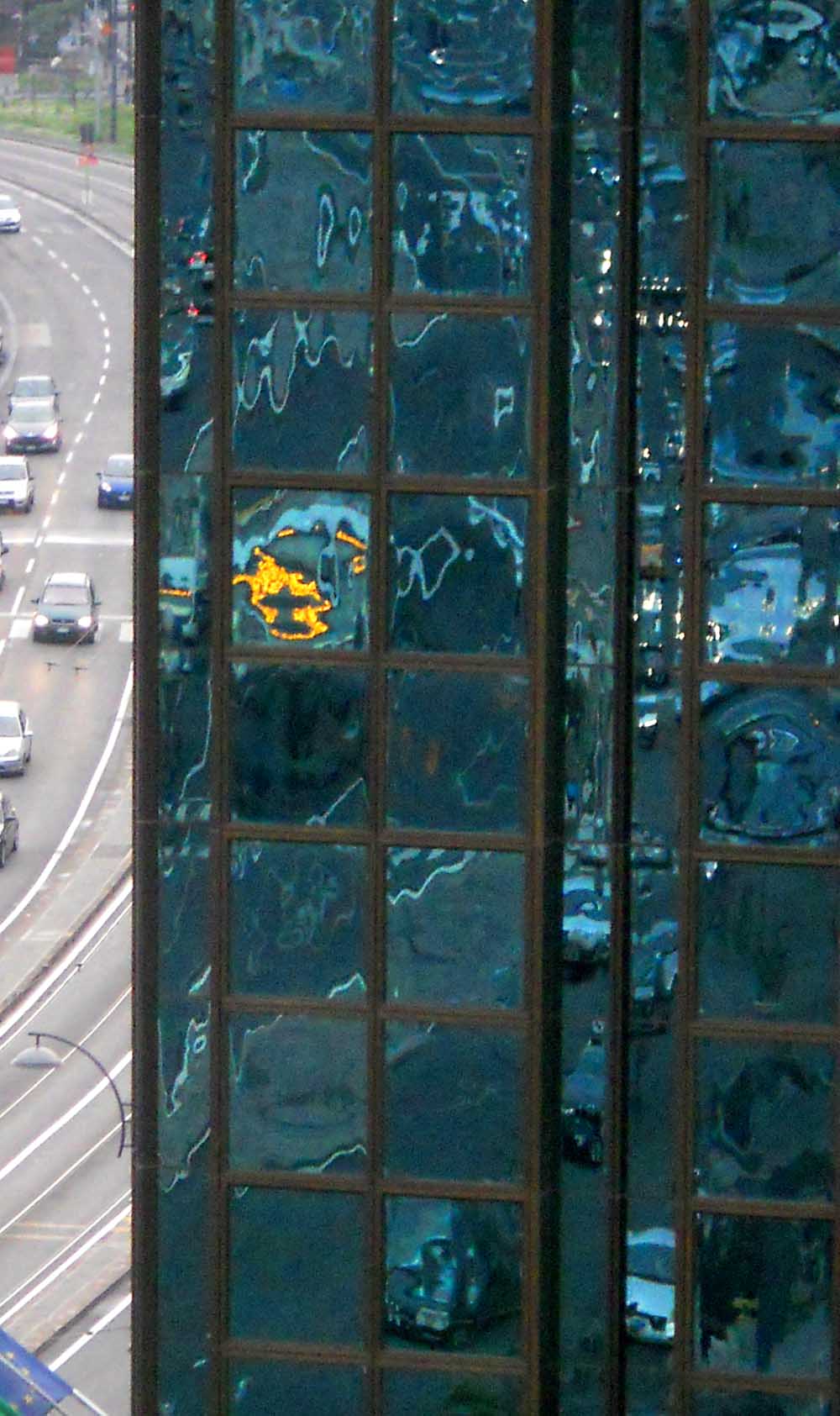

Lo specchio blu Questa foto è stata presa grosso modo da qui, cioè dalla stessa posizione di quella della scorsa settimana. È solo una delle molto foto che ho scattato a questo oggetto mostruoso, affascinante e inquietante, che aggiunge alle parole di Borges anche la pretesa di incasellarlo, il mondo, oltre a farlo suo, quanto a forma e colore.

Le parole di Borges, eccole qui: “Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.” (dal racconto “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”)

Tradotto dallo spagnolo barocco di Jorge Luis, suonerebbe più o meno così: “Dal fondo remoto del corridoio, lo specchio ci osservava. Scoprimmo (a notte alta questa scoperta è inevitabile) che gli specchi hanno qualcosa di mostruoso. A quel punto Bioy Casares ricordò che uno degli eresiarchi di Uqbar aveva dichiarato che gli specchi e la copula sono abominevoli, perché moltiplicano il numero degli uomini.”

E, poco più sotto, quando Borges e Bioy Casares vanno a verificare: “Él (Bioy Casares) había recordado: Copulation and mirrors are abominable. El texto de la Enciclopedia decía: Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión o (más precisamente) un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables (mirrors and fatherhood are hateful) porque lo multiplican y lo divulgan.”

Insomma: “Lui aveva ricordato: Copulation and mirrors are abominable. Il testo dell’Enciclopedia diceva: Per uno di questi gnostici, l’universo visibile era un’illusione o (più precisamente) un sofisma. Gli specchi e la paternità sono abominevoli (mirrors and fatherhood are hateful) perché lo moltiplicano e lo divulgano“.

Ecco qui dunque la ragione della mia fascinazione per quello che vedevo davanti a me: gli specchi sono come il sesso. Essi moltiplicano le illusioni e perpetuano il sofisma che le sostiene. In fin dei conti, dunque, stavo scattando delle foto erotiche, forse addirittura pornografiche. Nei termini del puritano Borges, questo sarebbe anche, probabilmente, il massimo dell’erotismo possibile.

P.S. Aggiungo, a posteriori, un’osservazione, perché solo ora ho capito che cosa sia quella macchia arancione verso il centro dell’immagine. Eravamo al tramonto quando ho scattato la foto. Il sole si è riflesso sul parabrezza di un’auto di passaggio proprio mentre scattavo, e lo specchio un po’ deforme ha fatto il resto. Quella forma informe è quindi il riflesso di un riflesso, l’illusione dell’illusione di un’illusione, nei termini degli gnostici di Uqbar. Ci possiamo domandare che tipo di relazione (certamente abominevole) intratterrebbe con il sesso, nei termini di Borges.

Dettagli (1) Specificando un principio che vale per qualsiasi prodotto estetico, quello della molteplicità delle interpretazioni, credo che una buona fotografia abbia sempre (almeno) due sensi. C’è un senso palese, che passa attraverso il dettaglio di mondo che la fotografia ha immortalato, e c’è un senso meno evidente (o una quantità di sensi meno evidenti), che è quello dei rimandi impliciti ad altro – non foss’altro, questo “altro”, che un’organizzazione plastica interessante, che magari l’occhio del comune guardante non sarebbe stato capace di cogliere senza il suggerimento della fotografia stessa.

Una cattiva fotografia può essere lo stesso una foto interessante, ma il suo interesse deriva specificamente dall’interesse di ciò che in essa è ritratto. Una buona fotografia è una fotografia che è interessante in quanto tale, come immagine in sé, che conduce il proprio discorso a partire da un dettaglio di mondo, rendendolo interessante a prescindere dal suo essere interessante di per sé.

Le foto che proverò a postare la domenica, da oggi in poi, finché non mi stanco, sono foto di dettagli, come questa, dove il mondo rappresentato non richiamerebbe di per sé di solito un particolare interesse: nel caso specifico, per esempio, basta entrare in un bosco per avere attorno a noi innumerevoli figure come questa, e certo non passeremmo il nostro tempo a osservarle con attenzione.

E tuttavia queste foto colpiscono (colpiscono almeno me), e colpiscono per qualche motivo. A me viene in mente, per esempio, che un secolo di pittura astratta alle spalle ci ha abituato a godere di forme di cui i nostri trisnonni ancora non sapevano godere. Ma in realtà queste forme erano, grosso modo, già presenti nel mondo attorno a noi; solo che erano nascoste dal fatto di essere dappertutto, senza corrispondere a oggetti – e la pittura figurativa era pittura di oggetti. La fotografia ci può rivelare l’onnipresenza di queste forme. Già lo sapeva Stieglitz con i suoi Equivalents. Certo, lui era un po’ più bravo. Su questo non ho molti dubbi.

La casa pastelli Ha diritto, l’autore di una foto, di dire che quella foto gli piace moltissimo, che è proprio bella?

Del resto (visto anche il luogo in cui la foto è stata scattata) vale sempre il detto “ogni scarrafone è bbello a mamma sua”. Mi difendo seguendo due linee: la prima è quella per cui sono comunque tante le foto che ho scattato io che restano per me scarrafoni anche se io sono la loro mamma; la seconda è che, tutto sommato, l’occhio del fotografo non fa che selezionare e trasmettere qualcosa che nel mondo esiste ed è interessante pure senza di lui (qualche volta certo senza di lui non se ne accorgerebbe nessuno).

Perché questa foto mi piace così tanto? Be’, ci sono le solite geometrie, ma c’è anche quella spirale quasi al centro, e quei colori quasi a pastello, con appena qualche guizzo vivace qua e là, come se tutto l’insieme fosse in realtà disegnato da un Liotard magari stanco di fare ritratti o nature morte.

O è magari questo un po’ irreale giustapporsi di piani, quasi di scatole, rosa ma solcate di azzurro e di grigio. Se non sapessi che questo posto c’è, penserei davvero che si tratta di una città invisibile, disegnata dai pastelli di un pittore un po’ maniacale.

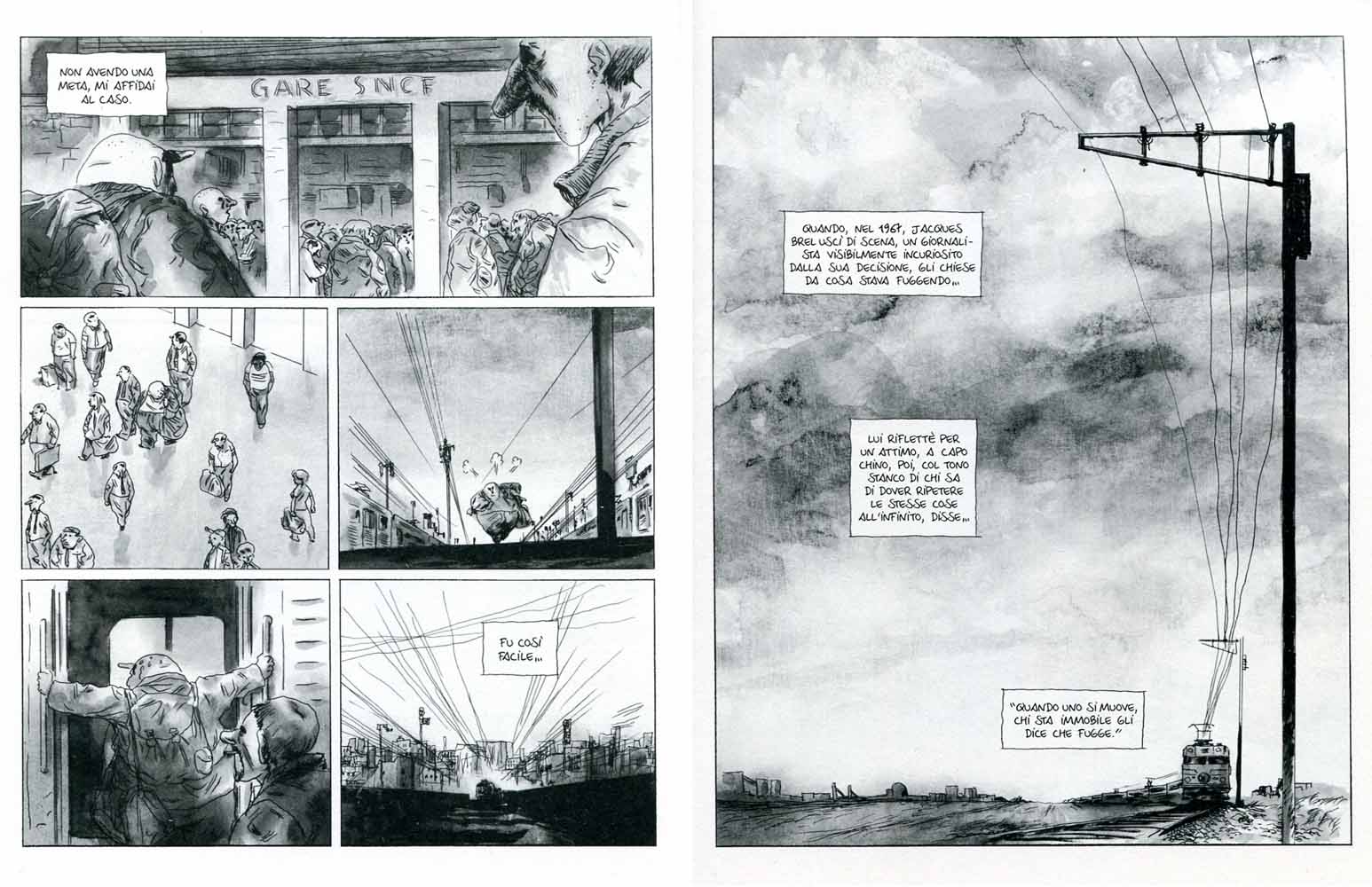

Manu Larcenet, "Blast" vol.1, Coconino Press 2012, pp.92-93 (trad. di Francesca Scala) Non si può non notare il debito nei confronti di Gipi e dei suoi paesaggi luminosi dal cielo enorme, sin dalla prima pagina di Blast; come anche, spesso, nel rapporto tra il segno del pennino e i grigi della colorazione. Manu Larcenet è però un autore troppo originale e capace, e il debito, indubbio, appare perfettamente digerito. Come pure ben digerito appare l’altro debito, ancora più netto e forte, quello narrativo nei confronti di Georges Simenon: proprio come in Lettera al mio giudice o ne La camera azzurra, un reo confesso racconta infatti qui ai rappresentanti della giustizia i precedenti di un delitto di cui sappiamo solo che c’è stato, mentre nulla sappiamo del chi l’abbia subito, del cosa e del come.

Colui che racconta è un uomo di una grassezza enorme, quasi ripugnante, uno che, in seguito alla morte del padre, è fuggito dalla vita tutto sommato normale che conduceva. Scomparso il padre, è svanito anche il principio del dovere, quello che lo teneva legato alla vita civile, e la sua irrequietezza interiore ha preso il sopravvento, rendendolo un clochard, alla ricerca di qualcosa che nemmeno a lui è chiaro, ma è certamente diverso. E, di quando in quando arriva il blast.

Il blast è uno stato mentale di illuminazione, che giunge d’improvviso, e ti travolge, ti trasporta altrove, ti fa vedere i colori di un universo altrimenti in bianco e nero. In preda al blast il pesante protagonista può volare, può trovarsi di fronte ai mohai dell’Isola di Pasqua.

L’imputato è poetico e ironico nel suo racconto, di fronte a due poliziotti che non capiscono, ma sono costretti ad ascoltare. È profondo come un colpevole di Simenon, che ormai non ha remore nel raccontarsi – ma qui, poi, il racconto è sostanzilmente visivo.

Se conoscete Larcenet per le sue prove recenti (Lo scontro quotidiano, Ritorno alla terra) avrete in mente un umorista sottile e profondo, dal tratto semplice e arguto, adatto alle gag, e che lavora sui piccoli sentimenti della quotidianità. Qui siamo altrove. La sensibilità dell’autore è la stessa, ma ci troviamo all’interno di una grande storia, dai toni drammatici, di cui il volume di cui sto parlando rappresenta solo il primo episodio. Quel medesimo tratto viene a raccontare adesso una storia estrema.

Forse davvero Larcenet ha imparato da Gipi a utilizzare strumenti umoristici, insieme a strumenti lirici, per raccontare il dramma; a usare il paesaggio per rendere gli stati d’animo, ad alternare ironia e intensità, pennino e pennello. Questo Blast è comunque una bella sorpresa, di cui si aspetta davvero il seguito, come nel più avvincente dei gialli esistenzialisti e disperati del grande scrittore belga.

La bella cartolina Una cartolina, più o meno, presa evidentemente da qui. Ma almeno, mi sembra, una bella cartolina.

Quand’è che una foto di paesaggio ci appare una cartolina? Direi: quando corrisponde ai dettami del pittoresco; quando la sua descrizione di un luogo è come i dettami del turismo ci fanno aspettare che debba essere. Poi, quando una cartolina è una bella cartolina vuol dire che ha un certo gusto costruttivo e magari dimostra una qualche originalità nel modo in cui si adegua a questi dettami.

Qui, forse, è il piccolo straniamento che deriva dal fatto (non immediatamente evidente) che la foto è stata presa d’inverno – stagione poco adatta al turismo culturale; e quindi il mondo descritto è un po’ meno meraviglioso dell’eterna primavera che una cartolina ideale dovrebbe sempre mostrare. E, forse, il rapporto tra linee orizzontali e verticali, rette e curve, cultura e natura, colori caldi e colori freddi, mantiene qualche interesse.

Insomma, la foto continua a piacermi, e insieme continuo a vederci la cartolina che è. Magari avrei un futuro nel campo.

Sydney Jordan, dettaglio da una striscia di "Jeff Hawke", Gennaio 1971 Questa immagine ad alta risoluzione è stata scansionata direttamente dall’originale di Sydney Jordan conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Ingranditela in un’altra finestra per osservare i dettagli.

Jordan è un illustratore classico, e per di più è britannico. Non ci si può aspettare da lui una particolare originalità nel modo di disegnare. Eppure, come sa benissimo qualunque appassionato di Jeff Hawke (e tra questi ci sono anch’io), il mestiere di Jordan ha saputo dar vita a una delle più belle saghe fumettistiche del XX secolo. Non c’è dubbio, in questa saga, che siano l’intreccio e le invenzioni narrative di Willie Patterson a costituire la principale attrazione; ma se Jordan non fosse stato il maestro del disegno che era, il fascino dei racconti di Patterson non sarebbe mai arrivato al lettore. E Jordan sapeva essere, da bravo inglese, sia drammatico che ironico, sia realistico che teatrale.

Questa vignetta rappresenta il momento in cui Hawke scopre che per le civiltà aliene noi siamo solo dei pericolosi selvaggi, tanto da circondare il sistema solare con una serie di satelliti di avvertimento, proprio come quando sulle antiche mappe si trovava scritto “Hic sunt leones”. È il momento della scoperta drammatica, e l’illuminazione radente e violenta dal basso serve per dare ulteriore enfasi a questo primissimo piano a sua volta visto dal basso.

Il retino viene utilizzato insieme con le tessiture del pennino. Qui – va precisato – l’effetto è però ancora più forte che nelle versioni a stampa, perché col tempo la colla del retino è ingiallita, e nella scansione in bianco e nero fornisce un fondo grigio a quella parte dell’immagine, fondo che nella stampa originale non c’è. All’immagine rimpicciolita per la stampa, però, la scuritura fornita dal retino è sufficiente, mentre l’ulteriore lavoro realizzato a pennino dà profondità e rilievo alle diverse aree del volto. C’è anche un po’ di biacca bianca, per dar luce al microfono. L’effetto, come spesso nel lavoro di Jordan, non è né statico né particolarmente dinamico; guardate però quella bella linea sinuosa che separa la zona della luce da quella dell’ombra, attraversando naso e fronte del personaggio: il dinamismo è implicito: se la storia lo suggerisce, la figura diventa facilmente dinamica; se invece la storia non lo fa, abbiamo solo un effetto tensivo – nel caso specifico, appunto, drammatico.

Certo, siamo lontani le miglia, in questa immagine, dalle raffinatezze degli inchiostri di Alex Raymond, o di Magnus, o di Pratt. Il tratto di Jordan è tutto fuorché elegante. Eppure questa apparente sporcizia di linee costruisce benissimo il suo teatro, e ci tiene incollati lì. I lettori di Jeff Hawke lo sanno benissimo. Nell’arte di Jordan ci sta anche il non farsi notare.

Alberi cielo case e neon Qui ci sono due ordini di cose che mi colpiscono: da un lato il contrasto tra l’azzurro apocalittico del cielo e quello, altrettanto apocalittico ma per tutt’altre ragioni, del neon in basso; dall’altro il rapporto tra le masse irregolari degli oggetti naturali (nuvole, alberi) e le geometrie di quelli umani.

Insomma, contrasti di luce e contrasti di forma; proprio quelle cose che la fotografia, qualche volta, è in grado di cogliere meglio dello sguardo naturale, troppo distrato dalle mille evenienze del presente. Anche quando la foto è un po’ fuori fuoco, magari persino in tantino mossa, come qui.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti