Dormire nel fango, di Edo Chieregato e Michelangelo Setola (Canicola, 2012) mi fa venire in mente certe cose che leggevo qualche anno fa su Raw, la rivista di Art Spiegelman. Penso ad autori come Gary Panter o Mark Beyer. Facevo fatica ad apprezzarli, di primo acchito, ma siccome avevo fiducia in Spiegelman, mi sforzavo di capire quello che non capivo e perché facevo così fatica. Ciascuno a modo suo, Panter e Beyer avevano scelto la via dello sgradevole, del poco accattivante, di quello che a prima vista ti deve anche un po’ respingere. E poi raccontavano storie a loro volta svuotate di spettacolarità.

Non è certo una strategia facile. Come si distingue lo squallore vero da un discorso sullo squallore che ne assume anche i modi? La differenza è sottile, ma c’è. Si può dire, intanto, che, quando arriva a farsi testo, lo squallore vero di solito si maschera, cercando (magari inutilmente) di rendersi più interessante. Se questo non succede, o siamo di fronte a uno squallore irredimibile, il che non è molto probabile, oppure presumibilmente c’è dell’altro. Naturalmente, si può sempre sospettare che un autore incapace mascheri a questo modo la propria insipienza, spacciando per discorso sullo squallore il proprio squallore vero. Ma, in realtà, a leggere attentamente Panter e Beyer, poi la differenza saltava fuori; e superato il primo impatto disturbante, ci si accorgeva progressivamente che dietro quell’abbrutimento, o magari quella banalità, c’era un disegno preciso, nascosto e sottile. Ed era importante che quel disegno se ne stesse un po’ nascosto, perché l’effetto di squallore doveva avere il suo attimo di iniziale trionfo, in modo da rendere chiaro al lettore che qui non si voleva spettacolarizzare nulla, e che la realtà che si stava cercando di rappresentare era davvero il più possibile nuda, vera, quanto meno romanzata possibile. Insomma, se cercate il piacere (il bel segno grafico, la brillante invenzione narrativa…) siete nel posto sbagliato: qui si fa sul serio, costi quel che costi.

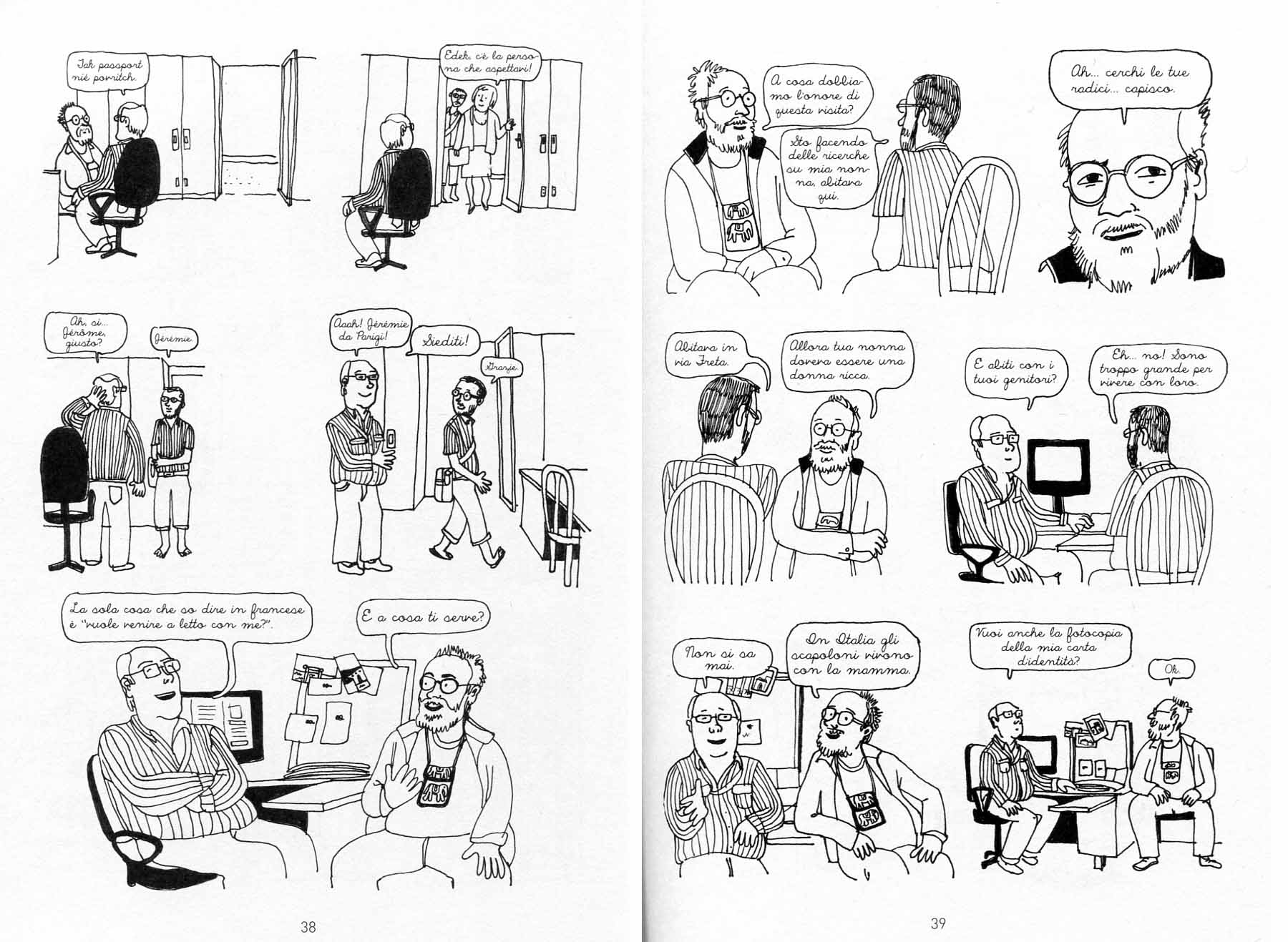

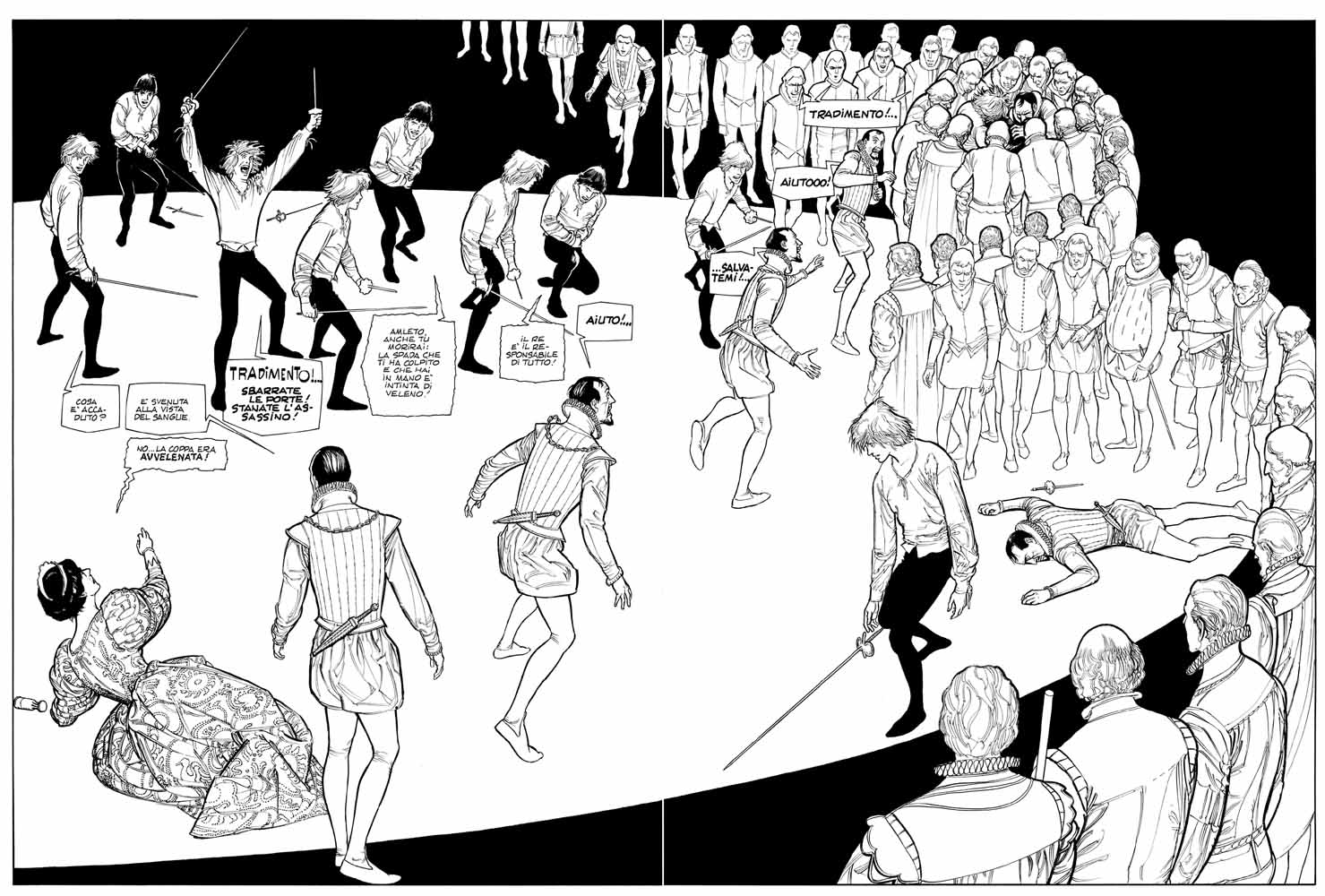

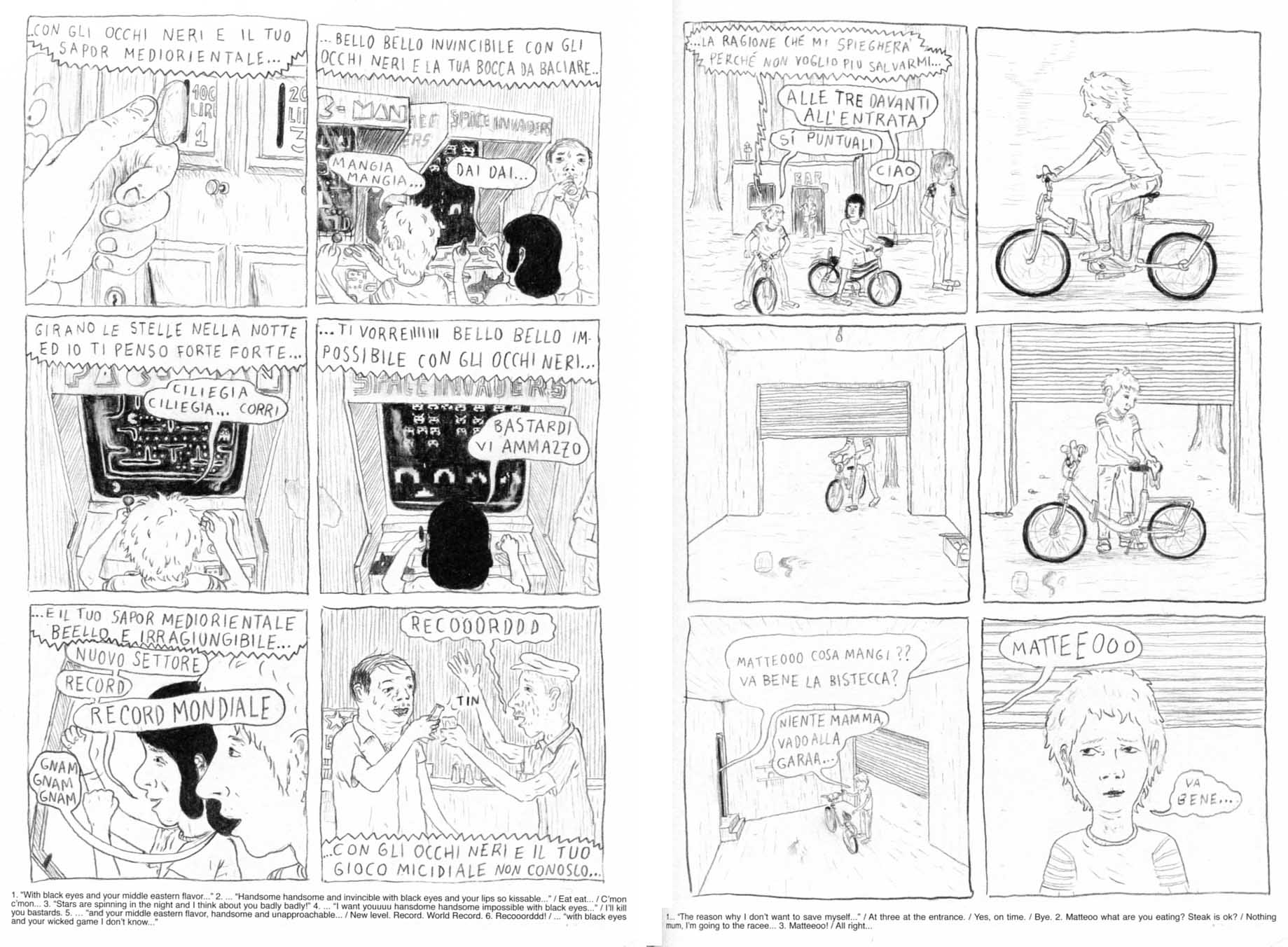

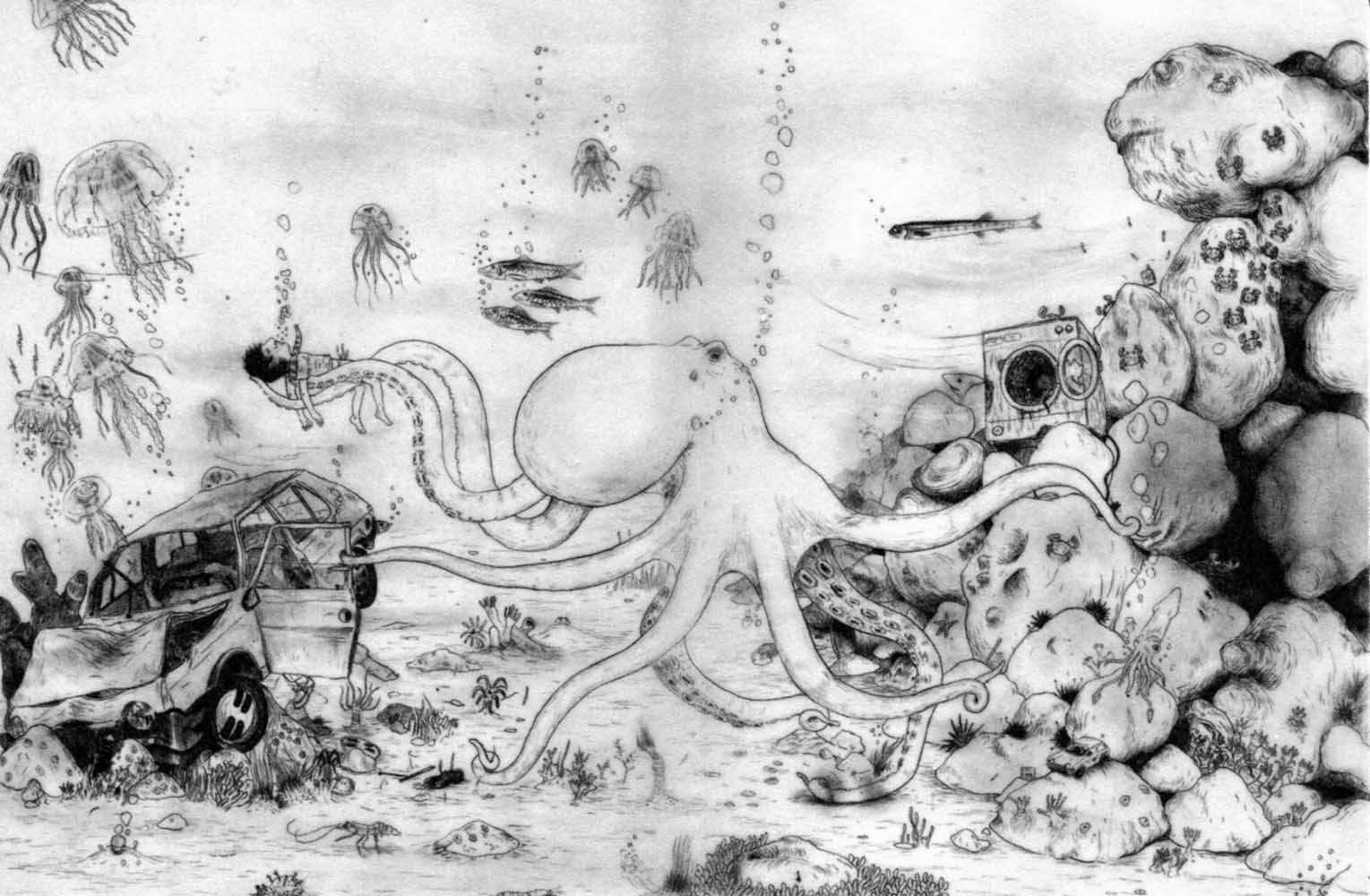

Chieregato e Setola sono forse meno estremi dei loro colleghi americani, ma il tono del loro raccontare per immagini è per molti versi dello stesso tipo. Un tipo difficile, poco immediatamente accattivante, non c’è dubbio. Però quelli che loro raccontano sono alla fine mondi in cui, soffrendo magari un poco, si entra, e vi si resta dentro. Bambini o adulti che siano i protagonisti, sembra sempre che si stia facendo riferimento all’epoca di un’infanzia, un’infanzia le cui cose sono meravigliose, viste del suo interno, e malinconicamente banali quando viste da fuori.

Forse, l’aspetto più affascinante di questi racconti è proprio questo tono ambivalente della narrazione, in cui le stesse identiche cose appaiono insieme meravigliose e un po’ squallide, relegate in un allora temporale che non ci riguarda più, ma presentissime nel loro valore di fondo. Persino l’ironia (che, in fin dei conti, pervade un po’ tutto) è triste, qui; un po’ come a dire che non c’è redenzione nemmeno nel distacco ironico. Siamo comunque quelli lì, per quanto ci possiamo spacciare per altri, più intelligenti e moderni.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

[…] un estratto, qui la recensione […]