Caro Marco Giovenale

voglio rispondere qui a una serie di questioni da te aperte nel tuo post del 25 agosto “scritture di ricerca: dopo il paradigma” (anche riproposto in versione più breve il 10 settembre su punto critico). Rispondo da qui perché i commenti da te sono chiusi, perché avrei comunque troppe cose da dire per rinchiuderle nello spazio di un commento, e perché – su sponde per certi versi opposte – mi ritrovo a guardarmi attorno su percorsi che mi paiono simili a quelli che lasci trasparire dal tuo intervento, cogliendo l’occasione per un chiarimento anche a me stesso su alcuni concetti.

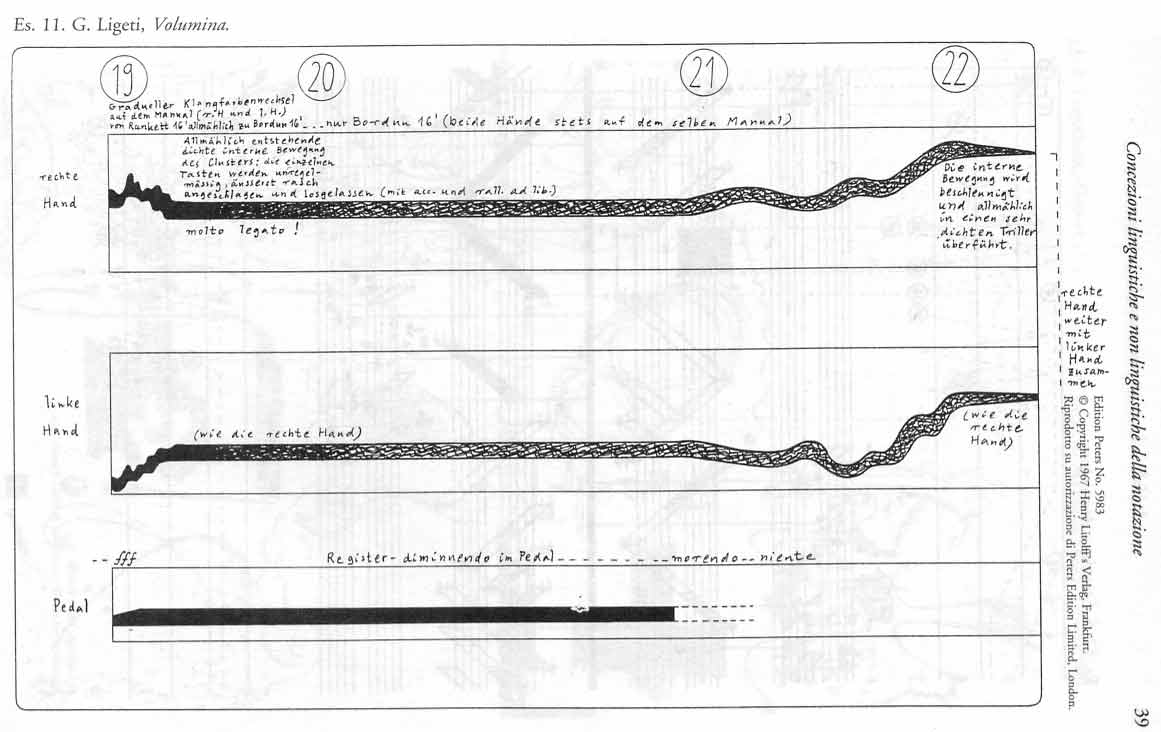

In primo luogo, una precisazione doverosa su polemiche passate, rispetto al cambio di paradigma (per esempio, qui da me, e su Nazione Indiana). Se lo posizioni nei primi anni Sessanta, cioè agli inizi della Neoavanguardia italiana, non ho nulla da obiettare. D’altra parte, quello è il periodo in cui i cambi di paradigma di sprecano, nella cultura occidentale: solo per citarne alcuni a me cari, la musica colta ha attraversato Darmstadt da pochissimi anni, e quella di ascolto più diffuso sta incontrando la nascita del Rock e dei Beatles (una via senza ritorno); gli studenti si stanno politicizzando e di lì a poco ci sarà Berkeley e il maggio parigino; il fumetto inizia timidamente (specie in Francia e in Italia) a rivolgersi a un pubblico colto.

Tutti questi cambiamenti rispecchiano evidentemente l’assunzione diffusa di una trasformazione sociale, e potrebbe essere benissimo – come dici tu – “la sovrapposizione di due onde sonore contrapposte nella storia – distruzione e ricostruzione (guerra e “boom”)”; ma evidentemente anche – e credo che me lo concederai facilmente – le peculiari caratteristiche di questa ricostruzione, con l’apertura radicale (e quasi improvvisa) di una società mediatizzata e di massa.

In secondo luogo, ti ringrazio perché mi hai fornito l’occasione per rileggere il saggio di Eco che citi (“Del modo di formare come impegno sulla realtà”, uscito su Il Menabò nel 1962, poi in Opera aperta), che avevo letto troppi anni fa, e troppo presto; e perché mi hai costretto, per risponderti, ad andarmi a cercare il saggio di Lacan (Dei nomi del padre, che contiene anche il saggio del 1953 “Simbolico immaginario e reale”) che non conoscevo nello specifico, anche se giro da tempo attorno a quegli stessi temi lacaniani attraverso altri scritti.

Ed ora veniamo al punto, anzi ai punti – sempre considerando che le tue non sono tesi scolpite nel marmo (mi pare di capire), bensì proposte; e come tali le discuto, pregando chi mi legge di considerare allo stesso modo quello che scrivo qui.

Ecco, quindi, la premessa lacaniana del tuo intervento, che trovo, devo dire, un po’ pretestuosa. Capisco bene la posizione di Lacan, pur espressa con la sua solita indelicatezza, che lamenta il fatto che il paziente voglia, in qualche modo, sostituirsi all’analista, cercando di analizzare da sé le proprie esperienze. Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio, visto che ambedue questi autori (il tuo e il mio narciso) ignorano evidentemente alcuni fatti di linguaggio piuttosto basilari.

Poi, in quello che segue nel tuo intervento mi ritrovo abbastanza, a parte alcuni accostamenti che mi paiono davvero forzosi, come quello tra il suicidio di Vittorio Reta nel 1977 e l’uscita della Parola innamorata nel ’78, o (idem) quello tra il suicidio della Rosselli e l’uscita nel ’96 dell’antologia dei “cannibali”. Ma le prendo come provocazioni evocative, e magari un po’ nostalgiche.

Piuttosto, è proprio là dove parli di Amelia Rosselli che la mia attenzione si è improvvisamente risvegliata, per esempio là dove dici “Rosselli era soggetto (oscuro) di scrittura (oscura), brutalmente sintetizzando: un je (quasi) senza moi.” Questo mi piace molto, mi ci ritrovo, lo pensavo anch’io, ma indubbiamente l’uso dell’antinomia lacaniana rende molto più chiara la cosa.

Credo che valga la pena di andare maggiormente in profondità, non tanto su Rosselli (già lo faccio parecchio in un saggio sulla metrica della poesia italiana recente, in uscita tra poco su L’Ulisse) quanto in generale sulla questione della lirica e dell’io. L’ipotesi (ed è davvero un’ipotesi, perché sto scrivendo senza avere troppo chiaro a che conclusioni arriverò) è che la distinzione lacaniana tra je (il “soggetto inconscio”, soggetto del desiderio e delle pulsioni) e moi (la sovrastruttura costruita socialmente in cui riconosciamo noi stessi, inevitabile ma inevitabilmente fittizia – una finzione di cui non si può fare a meno per esistere, insomma) possa gettar luce su cosa si intende con espressioni quali “riduzione dell’io”, “dopo la lirica” ecc.

Mi sembra abbastanza evidente che l‘io di cui si parla nei dibattiti attuali sulla poesia dovrebbe essere il moi, non certo il je, cioè la sovrastruttura apparentemente coerente con cui ci rivolgiamo al mondo: siccome questa sovrastruttura è costruita a partire da questo stesso mondo che ci circonda, un certo accordo tra moi e mondo circostante sarebbe dunque garantito. Una delle tesi del nuovo paradigma (dagli anni Sessanta a oggi) dovrebbe essere dunque che va smascherata la natura fittizia del moi, in quanto sodale a una natura fittizia e costruita del mondo circostante. Poiché (lacanamente, ma non solo) il linguaggio (nietzschianamente, ma non solo) è il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione: la facilità di comunicazione non è che un’altra delle illusioni che tengono insieme il moi e il mondo circostante! Si tratta (riferimenti lacaniani a parte) grosso modo di una delle tesi esposte da Eco nel 1962 nel saggio da te ricordato, e che ho citato sopra.

Le cose, però, come sempre, non sono così semplici. Intanto il moi c’è, e non se ne può fare a meno, anche se è un’illusione. L’idea che se ne possa sollevare la coperta per vedere la realtà che si trova sotto è a sua volta una illusione; per bene che vada vi si troverà infatti un altro moi, magari più complesso e (forse) meno narcisistico, auspicabilmente meno tormentato (se si tratta del moi di un paziente che si rivolge a un terapeuta). Si tratta del paradosso dello “schema concettuale alternativo” portato in luce da Donald Davidson e sottolineato da Richard Rorty (in Conseguenze del pragmatismo, mi pare): lo “schema concettuale alternativo” è solo una possibilità virtuale, visto che non possiamo concepirlo che nei termini del nostro proprio sistema concettuale. Però, certo, il nostro sistema concettuale può cambiare: ma allora siamo noi stessi che cambiamo, e il nuovo sistema concettuale non è più alternativo; è semplicemente, adesso, il nostro, e ci siamo dentro, e magari leggiamo nei suoi termini quello dentro cui vivevamo prima – ma non possiamo tornare indietro, o, peggio, saltare un po’ di qua e un po’ di là per comparare i due punti di vista.

Però, si dirà, la poesia non è filosofia, e non deve spiegare, ma solo esprimere, o meglio, direi io, far vivere al suo lettore una certa condizione. Allora vogliamo dire che se la poesia non fa vivere al suo lettore una certa condizione di problematicità del moi, si tratta di poesia inautentica, falsa? Mi sembra una conclusione eccessiva, che presume che la poesia debba avere sempre a che fare con i massimi sistemi (di questo ho parlato ampiamente in un post della scorsa settimana), e che sia comunque vincolata a dire sempre il vero al livello più profondo possibile, assumendo che il livello più profondo possibile sia quello del rapporto tra je e moi. Potrei aggiungere che quando mi trovo di fronte a una poesia riuscita, fosse anche il prototipo petrarchesco della lirica, un certo superamento del moi è comunque presente, se solo si va oltre, nell’interpretazione, al significato letterale delle parole; perché è la forma stessa della composizione a richiamare qualcosa che non riguarda strettamente l’io. Poi, certo, il tipo di strutture di riferimento che un sonetto di Petrarca richiama è abbastanza diverso da quello delle nostre – anche se non del tutto. Una certa parte di verità gli rimane anche per noi; altrimenti non avremmo alcun modo di apprezzarlo.

Ma restiamo sul punto, e assumiamo che, se pure la tematizzazione della finzionalità del moi non sia indispensabile, certo per la poesia del nuovo paradigma essa è importante, e va tenuta in posizione centrale. Anche a queste condizioni, resta comunque la questione del quasi, nel senso in cui la poesia di Rosselli è un je (quasi) senza moi. Dal quasi, evidentemente, non si scappa, per le ragioni dette sopra. Di conseguenza, qualsiasi destrutturazione è, implicitamente, una nuova strutturazione.

Io credo (sottolineo io; non so cosa ne pensasse Lacan in proposito) che nella cultura occidentale il moi individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli, contestualmente al trionfo della ragione positiva (e poco importa che Kant avesse già dimostrato nella sua prima Critica l’insostenibilità razionale dell’idea di Io – insieme a quelle di Mondo e di Dio), e all’indebolimento delle strutture sociali tradizionali, molto più collettive e comunitarie di quelle moderne. La messa in crisi del moi in poesia diventerebbe perciò un tema caldo solo nella modernità, nel momento in cui questa sovrastruttura diventa sovrabbondante – e al tempo stesso vanno in crisi tutte le Weltanschauung globalizzanti, a partire dalla ragione logica stessa (Gödel docet).

Ma credo anche che la prima conseguenza storica (nel nostro campo) di questo predominio del moi sia stato il predominio della lirica in poesia, a danno degli altri generi tradizionali. Sino al punto che qualsiasi epica pensabile oggi è comunque epica di individui, un’epica lirica, come ne “La ragazza Carla”. Paradossalmente, persino la centralità del tema della riduzione dell’io in poesia è espressione della centralità dell’io, del moi. Lo potremmo pensare come un tentativo, consapevole della propria impossibilità, di guardare sotto la superficie del moi, da apprezzare come tentativo eroico, e non per quello che (non) troverà. Una sorta di convivenza della letteratura con la modalità del labirinto, facendosi magari labirinto a sua volta (tanto per chiudere il cerchio con l’altro critico che tu stesso citi, cioè Calvino).

Comunque sia, Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del moi. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del moi c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore.

Amelia Rosselli, tuttavia, non scrive in maniera incomprensibile. Elimina o trasforma dei nessi, ma ne conserva altri. Scrive, insomma, in maniera da risvegliare continuamente la mia curiosità, e mi spinge ad andare avanti, e ad accorgermi, in qualche modo vivendola, della sua difformità.

Molti testi di scrittura di ricerca non sono capaci di fare questo: mi si pongono davanti, semmai, come rebus, e si aspettano che sia io a essere interessato a loro, senza fare nulla per venire verso di me. Sappiamo bene come quello dell’interpretazione sia un campo strano: la Qabbala stessa ci insegna come da qualsiasi sequenza di lettere e/o numeri si possano ricavare un’eternità di significati differenti. Se quello che mi piace è avere un testo che non mi sveli dove sta andando, affinché sia io (lettore) a trovarlo, basta seguire l’indicazione data a suo tempo da Tristan Tzara, costruendo una poesia con le parole estratte a caso da un sacchetto. Ne ricaveremo certamente un testo che sembra esprimere un je (quasi) senza un moi.

Quello che io trovo interessante nella poesia di Rosselli, viceversa, non è che sia stata capace di destrutturare (in parte, in apparenza…) il moi, ma che sia stata capace di farlo continuando ugualmente a richiamare il mio interesse di lettore. Per farlo, evidentemente, Rosselli deve giocare su delle strutture semiotiche (cioè linguistiche, ma non solo) condivise, e deve darmi continuamente la sensazione di stare comunicando qualcosa di rilevante. Insomma, deve presentarsi inevitabilmente come un moi che comunica a un altro moi. Certo, se si fermasse lì, probabilmente il nostro interesse non andrebbe molto più in là; ma se di lì non passasse, non vi sarebbe nemmeno motivo di interesse – come di solito non ce n’è per i prodotti del caso, se non, talvolta, come curiosità.

Detto questo, la destrutturazione del moi (o almeno la sua impressione) è più una questione di gradi che non di presenza/assenza assolute. E siccome l’interpretazione ha numerosi (tendenzialmente infiniti) livelli, non è difficile accorgersi che a uno di questi livelli persino il crepuscolare pascoliano Pasolini arriva a destrutturare il suo moi nel mito della collettività dei sottoproletari o dell’icona collettiva di Gramsci, benché si esprima con forme canoniche nel linguaggio e nel racconto. Ed è magari anche per questo che comunque noi apprezziamo la sua poesia. E, magari, ciò che è assertivo a un livello si rivela non assertivo a un altro; oppure addirittura viceversa. Mai fidarsi delle apparenze, nel campo della parola.

Forse il cambio di paradigma, da questo punto di vista, non ha fatto che spostare più in superficie il livello della destrutturazione dell’io richiesta. Certo non ha cambiato la centralità del moi, anche se magari l’ha ribaltata (apparentemente) in negativo.

O forse è proprio l’espressione paradigma a essere fuorviante. Kuhn la impone all’uso parlando delle rivoluzioni scientifiche; e il paradigma è un po’ il criterio soggiacente ai dibattiti scientifici di una certa epoca, quella cosa che, quando cambia, impone una riconsiderazione globale delle verità assodate sino a ora. Forzando un poco (non molto), può aver senso usare la parola paradigma per la critica, anche se lo statuto delle verità critiche è diverso da quello delle verità scientifiche – ma si tratta comunque di un campo caratterizzato da un pubblico dibattito tra i soggetti che ne fanno parte attivamente. Però la poesia, in sé, non è un campo di discussione; le opere d’arte non sono tesi, o asserzioni vere o false. Magari lo diventano attraverso l’occhio della critica; ma questo riguarda la critica, non la poesia. Pensare che ci possa essere un paradigma (e quindi dei cambi di paradigma) in poesia, a me sembra legato all’idea che ci possa essere uno schema di fondo che regoli tutta la poesia di un’epoca; e la poesia che non si adegua si trova fuori dal dibattito. Ma il campo della poesia non è fatto così: solo se lo confondiamo con quello della critica che se ne occupa possiamo pensare che lo sia. È nel campo della critica che il dibattito avviene.

Per concludere, due osservazioni su un paio di testi che mi arrivano contestualmente alle tue riflessioni. Uno è quello di Jean-Marie Gleize che citi tu stesso nel post del 26 agosto sulla mimesi (non condivido le riflessioni che fai sulla mimesi, ma ne parliamo un’altra volta); l’altro è una coppia di poesie di Andrea Inglese apparse su poetarumsilva il 24 agosto, attaccate con curiosa violenza da qualche lettore. Il testo di Gleize non è privo di attrattiva, ma sembra uscire dalla prescrizioni di Marinetti (e forse Soffici – entrambi comunque quanto a virulenza del moi non scherzavano) nel Manifesto della letteratura futurista: alla fin fine, “La passeggiata” di Aldo Palazzeschi mi diverte molto di più. Viceversa, trovo molto intrigante l’apparente pochezza delle poesie di Inglese, persino l’apparente ostensione dell’io: c’è qualcosa, in loro, che continua a trattenere l’attenzione, e lo straniamento dell’io ne esce progressivamente e nettamente. Certo, ne emerge, inevitabilmente, anche un’altro moi, più ricco e più critico, che osserva “dall’alto”; però, appunto, della finzione del moi non è possibile fare a meno.

A presto, e à suivre.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Daniele: Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio.

Marco: La risposta penso sia in quanto annoti tu stesso. Il narcisismo – proprio perché è tale – non è per forza relativo al ‘contenuto’ del pacchetto linguistico in oggetto (scrittura complessa, scrittura semplice, scrittura in codice, scrittura senza codice, “c’è qualcosa sotto”, “è tutto in superficie”), ma a mio avviso – come ho altre volte specificato – può ben riguardare l’implicita sottovalutazione che il soggetto scrivente (l’analizzato, parlante) dirige sul leggente (l’analista, in ascolto). Il soggetto scrivente offre al lettore un materiale premasticato, noto, pre-scritto, preinterpretato, che narcisisticamente lui auctor ritiene essere il pane che *solum è suo* (ma: *del lettore*, non del soggetto scrivente! rovesciando così Machiavelli).

Non so perché ma ho la netta sensazione che anche nel caso di questa osservazione, come nel caso delle letture che da 6 anni suggerisco e non vengono (non dico da te) fatte, l’unica soluzione sia spiegarsi con la presenza (perfino fisica, con la voce), non con la digitazione in rete. (Anche per questo linkavo da slowforward, giorni fa, il testo anzi il video della lettura de *Le petit bidon*, di Tarkos: niente di più *postparadigmatico* di quello, direi). (E niente di meno narcisistico di quello. E niente di meno criptico di quello). (Era, è, il mio, un gesto giocoforza *ostensivo*. Rinuncio a spiegarmi, semmai *espongo*, mostro ciò su cui le mie [passate] spiegazioni tentavano di vertere).

*

In tema di “riduzione dell’io” ecc., trovo sintonia tra quanto scrivevo e quanto scrivi, ma mi sembra che non ci troviamo d’accordo poi nel punto in cui leggo (cito il tuo post): “il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio, va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione”.

Qui ritorno, ancora una volta, a riferirmi al cambio di paradigma come a un oggetto sfuggente, non delimitato da *una* prassi (forse nemmeno *pragmaticamente* inquadrabile in tutto). Riguarda piuttosto, starei per dire, l’*intera* identità di chiunque (almeno degli occidentali, letterati o meno, perfino: alfabetizzati o meno) nell’ultimo mezzo secolo.

Non riguarda solo *una* prassi (quella che tu citi: quella, diciamo, “criptica” o “decostruente”) all’interno di *una* modalità di scrittura (quella di ricerca) che a sua volta è interna solo a *una* delle aree dell’agitazione segnica umana (la letteratura). Riguarda semmai tutti (chi scrive poesie e chi digita sms, e chi manovra applicazioni flash in rete o scarica giochi da web senza porsi la domanda “che significa?” o “c’è qualcosa sotto?” o “sarà tutto in superficie?”).

Tanto è vero che la scrittura di Tarkos (facciamo leggere *Le petit bidon* a chiunque: chiunque lo intende) non rientra in questo cannocchiale rovesciato di sottoinsiemi, da me prefigurato (= il sottoinsieme scrittura “criptica” del sottoinsieme scrittura di ricerca del sottoinsieme letteratura dell’insieme semiosfera).

Ma non rientrano nel suddetto cannocchiale nemmeno la scrittura di Derksen, o quella di Mohammad, di Hejinian, di Fiat, o di Bortolotti, di Broggi, di Zaffarano, eccetera. (Nemmeno la mia, sostengo, tranne in certi casi; ma non vorrei parlare di me).

Mi spieghi perché si continua (non tu: ma molti, e ben spesso) a far riferimento a “difficoltà di comunicazione” come a una *costante*, mentre invece è solo uno dei punti del disegno delle tante scritture di ricerca?

L’ho scritto non so più quante decine di volte, non ne posso letteralmente più: che difficoltà di comprensione generano mai le prose di Broggi? Come si fa a non *capire* la scrittura di Zaffarano? Ok per la mia scrittura (per le complessità di *alcune* mie cose): bene. Idem: ok per alcune prose di Suchère, o di Rodrigo Toscano. Ma Corrado Costa? Elisa Davoglio? Ida Börjel? Tao Lin? Andrea Inglese? Ma i Cani del Chott-el-jerid di Raos? È indecifrabile Espitallier? Rimango sempre perplesso…

Sono dozzine, centinaia probabilmente, gli autori che in tutto il mondo testimoniano di una differenza, scarto, alterità (*nel* cambio di paradigma) da un discorso puntato invece sul linguaggio inteso come *cosa-da-decostruire-nel-senso-della-chiusura* o come proposta di una *quota di intransitività* (che comunque non solo non nego come *una* delle prassi legittime, ma che credo vada – in quanto tale – difesa).

Aggiungo. Anche nella Neoavaguardia tutta, da cui come sappiamo molti obnubilatori di professione (con fraintendimenti che ormai hanno una fitta bibliografia in rete) partono per blaterare delle scritture di ricerca recenti, c’erano linee o proprio giacimenti di leggibilità e comprensibilità cristalline. Contro l’ossessione di legare in un unico sinolo adamantino l’etichetta “linguaggio” all’aggettivo “oscuro”, e dunque ritenere tout court “linguaggio” addirittura *sinonimo* di “oscurità”, mi sono divertito a scrivere questa interminabile lamentazione-burla. (Che contiene manciate di prelievi dai testi dei Novissimi: prelievi oggettuali, non “puro linguaggio”, non “oscurità”, anzi materiali concreti, a dimostrazione che precisamente in loro, in tutti loro, accusati di oscurità, erano invece spesso evidenti numerosissimi luoghi espliciti, storie, vicende, eventi, cose decifrabilissime, insomma “oggetti fotografabili”, come dicevo un paio di anni fa).

*

Mi trovo decisamente d’accordo con quanto scrivi a proposito della tua impressione che “nella cultura occidentale il *moi* individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli”; e d’accordo con le conseguenze che ne trai, e con l’osservazione a mio parere giustissima sulla Rosselli: “Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del *moi*. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del *moi* c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore”.

In tema, potrei anche far riferimento a un tuo altro post da me condiviso in pieno, quello in cui paragonavi la lettura di un testo all’entrata in un ambiente nuovo, in una casa; attività (mentale) che è diversa dalla scansione lineare riga per riga di una pagina, alla ricerca di legami e certezze solide *uno-a-uno*. La lettura di alcuni testi nuovi in questo torno di anni o decenni mi sembra abbia precisamente (specie in un momento in cui non si sono ancora verbalizzati e studiati criticamente dei punti precisi di identità formale, o certe flessioni nello sguardo di vocaboli e nessi che vengono ricambiate [e in che modo] dallo sguardo del lettore) a che fare con una *ambientazione* del lettore nel testo; con un percorso di *esperienza* del testo. [E scrivo proprio “nel testo”; non “nelle pre-scrizioni dell’autore”-narciso].

Non a caso invito costantemente alla lettura degli autori soliti (Markson, Bernstein, Silliman, DuPlessis, Sondheim eccetera), piuttosto che al loro *studio* o scansione lineare o altro.

[Sull’“ambientarsi”/“riambientarsi”, sto per far uscire un corposo pdf che parla precisamente di cambio di paradigma, con diverse pagine dedicate in particolare a Costa].

*

Seguo con non minore interesse (e con altrettanto accordo, anche se non sempre intero: ma avremo modo di riparlarne) quanto dici poi su Rosselli e sul modo in cui il suo testo *opera* sull’attenzione del lettore. Idem per il vocabolo “paradigma”, che anch’io – lo annoto in principio di post – trovo inadeguato.

Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.

Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.

Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.

Ma devo interrompermi, e vorrei commentare ancora. Temo di dover rinviare. Prima però un grande grazie per la tua attenzione, per il dialogo che sai generare.

Risposta succosa. Arrivata purtroppo in un momento in cui mi si sono addensate di colpo un sacco di cose da fare e non riesco a rispondere articolatamente in tempi brevi.

Prometto che, appena ho un attimo, rispondo alle cose più piccole qui, e a quelle più importanti con un altro post.

Ciao

db

Daniele, assolutamente ok. Anzi grazie (di nuovo) della tua attenzione. Io stesso sono con tempi ridottissimi fino a fine mese. Nel caso di nuovi post o commenti, teniamoci in contatto anche via fb o mail…

[…] Del cambio di paradigma, dei primi anni Sessanta, e della questione dell’io […]

[…] qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di […]

[…] del moi (ne ho discusso a lungo con Marco Giovenale parlando della poesia di Amelia Rosselli qui, e poi ancora qui). La stessa problematica risorgenza dell’epica di cui sto parlando in […]