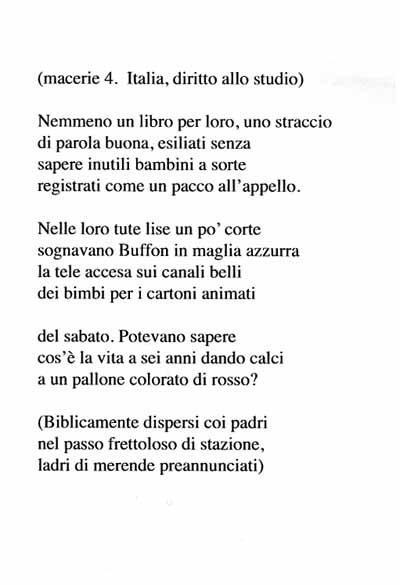

Ancora sulle strategie di distacco, di distanza, per parlare del male (a seguito del post di qualche settimana fa sul parlare dell’orrore). L’endecasillabo di Ivan Fedeli sembra ricollegarci a Dante, e in qualche modo lo fa, ma senza nessuna esplicita citazione.

Il punto, semmai, è che anche Dante stesso si trovava a suo tempo di fronte al problema di esprimere il male; ma non aveva molta scelta, dal punto di vista metrico. D’altra parte, l’endecasillabo era allora un verso giovane, e non era ancora carico di secoli di petrarchismo. La scelta di riempire l’Inferno di “rime aspre e chiocce” è indubbiamente deliberata, ma certamente quelle rime sono apparse ai lettori dei secoli successivi, abituati all’eleganza un po’ manierata del petrarchismo, ancora più aspre e chiocce che a lui, e ai suoi contemporanei.

Scegliere l’endecasillabo oggi vuole perciò dire mettersi in relazione (magari per contrasto) assai di più con la tradizione petrarchesca che con quella di Dante: ed è per questo che la ricerca di un linguaggio aspro che sia contemporaneo, ma espresso in endecasillabi, appare comunque una mossa così violenta, così straniante. Qui, nei versi citati sopra, il male non è l’orrore dell’Inferno, bensì la banalità del quotidiano, il calcio, i cartoni animati del sabato: non ne muore nessuno; nessuno si ritrova straziato dalle grinfie di un demonio. Il male è questa acquiescienza al banale, all’ignoranza, specie se proiettata sui bambini.

In questa prospettiva, il ritmo ossessivo del verso regolare – anche quando così mosso come quello dell’endecasillabo, sancito dalla cesura di fine verso, persino quando questa viene affievolita dall’enjambement – diventa manifestazione di un’altra ossessione, quella di questa quotidianità. Qui non c’è l’orrore che stordisce, quello che colpisce con violenza; c’è il piccolo male della povertà culturale, della stupidità, della quotidiana ripetizione degli stereotipi; quella roba, insomma, su cui Berlusconi e la Lega hanno costruito il loro potere in Italia. Qualcosa che non è degno di un’epica, ma può essere espresso (poeticamente) attraverso un’ossessione.

Paradossalmente, quindi, l’endecasillabo si trova qui a lavorare al contrario di come è stato condotto a lavorare nella tradizione petrachesca, diventando quasi una sorta di ossessivo ottonario – senza però quella componente popolare e grottesca che il ritmo ribattuto dell’ottonario porta comunque con sé. E persino la struttura del sonetto (che incontriamo qui e in alcuni altri componimenti della raccolta, ma che non è così pervasiva come l’adozione dell’endecasillabo) finisce per diventare un riferimento a rovescio: un riferimento a una tradizione che è presente solo nella lamentazione per la sua assenza, e che può apparire solo come simulacro, un po’ perché non ci rappresenta più, e un po’ perché sarebbe forse bello che ci potesse rappresentare ancora, visto quello che l’ha sostituita nella cultura di massa dentro cui inevitabilmente viviamo.

Ecco quindi come, trasversalmente, Fedeli rimanda a Dante, insieme contrapponendolo al petrarchismo e insieme rievocandolo e insieme utilizzando un procedimento in qualche modo analogo al suo, se pur in termini adatti a esprimere il male del nostro tempo, e non quello del suo. Inevitabile, in una dialettica di questo tipo, che forme antiche si trovino a produrre effetti nuovi. La tradizione non è qualcosa che se ne sta lì, da rimpiangere: bisogna conoscerla per saperla, piuttosto, riadoperare.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Leave a Reply