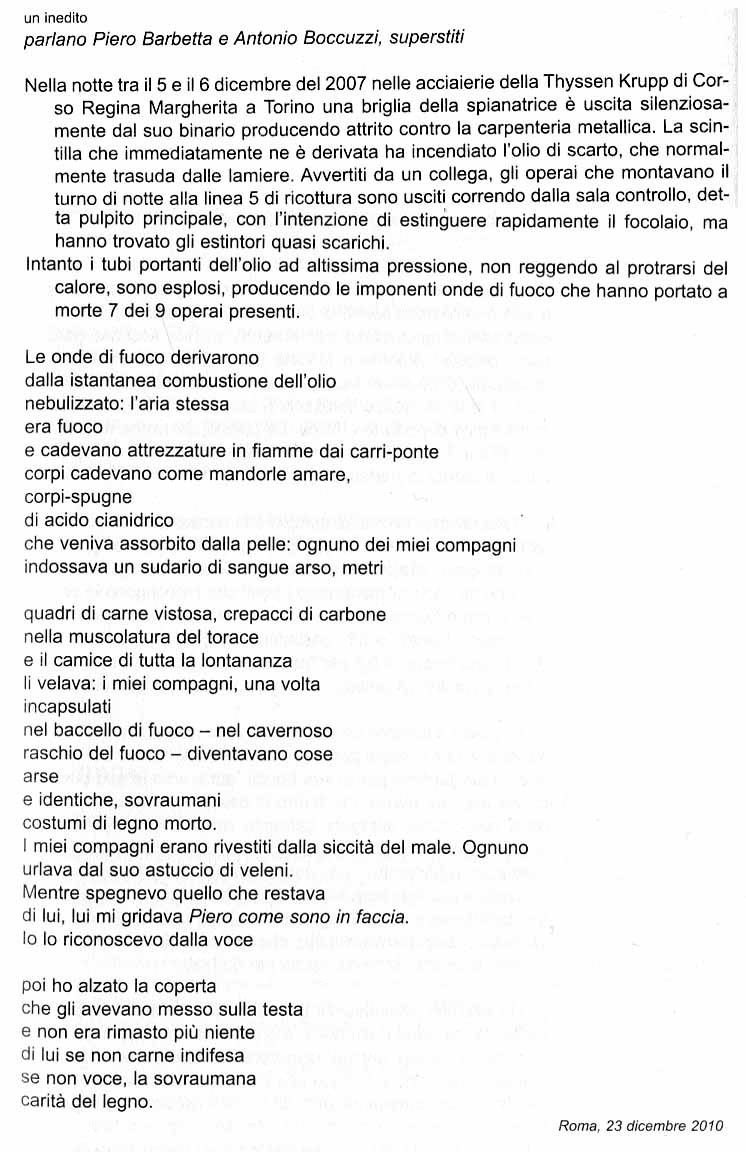

Sono stato a una presentazione, a Bologna, dell’antologia Poeti degli Anni Zero, di cui ho già avuto occasione di parlare, e su cui spero di avere occasione di tornare. Mi ha colpito, nel corso dell’evento, la lettura della poesia di Maria Grazia Calandrone che ho riportato qui sopra.

Più tardi, rileggendola nel volume, mi sono emerse in forma più compiuta delle riflessioni che covavano da tempo, e che voglio riportare qui, con tutta la forza dubitativa e interlocutoria che meritano.

Il tema è la possibilità della poesia di esprimere l’orrore. Anzi, meglio: il tema è la possibilità della buona poesia, della poesia di valore, di affrontare direttamente l’orrore, quello vero. La poesia da poco, come ogni cosa da poco, non fa problema: quando si cade nella retorica (cosa assai facile di fronte a temi molto forti) si è comunque sbagliato il bersaglio. Il lettore resta annoiato o infastidito e l’orrore in quanto tale scompare, diventando un soggetto di maniera, buono come tanti altri.

Il problema mi si pone di fronte a testi riusciti, come questo, testi che in qualche modo sono in grado di farci rivivere l’orrore, di metterlo di fronte a noi in forma diversa, in forma di parole.

L’esempio inevitabile è quello di alcuni notissimi versi di Salvatore Quasimodo, quelli che dicono:

E come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento.

Io non posso evitare di pensare che ci sia qualcosa di scandaloso nel rapporto tra il nitore cristallino di questi classicheggianti endecasillabi e ciò di cui questi stessi versi stanno parlando. Il componimento parla di un orrore, ma per farlo lo inserisce in un contesto elegante, classicamente bello. L’orrore, certo, viene detto, espresso, ma al tempo stesso si trova negato, risolto, trasformato in motivo ornamentale, fondamentalmente neutralizzato dalla logica della composizione. Il fremito che pur ci prende al sentirlo nominare trova presto una soluzione confortante, nella stessa architettura classica che lo contiene: l’effetto di “bello” che questa poesia magistralmente costruisce non può davvero dare espressione all’orrore; al massimo potrà dar nome a una sua apparizione immediatamente risolta in sé. Perché se non si risolvesse, il “bello” non si darebbe: l’orrore, quello che ci si pone davanti davvero, non è e non può essere “bello”.

Per riprendere un’opposizione tradizionale, l’orrore può però essere “sublime”. Il sublime è qualcosa che ci sovrasta, che ci meraviglia o terrorizza, ma percepito da una condizione che ci permette di contemplarlo, senza troppo timore di patirne le conseguenze materiali. C’è certamente qualcosa di affascinante in un grande disastro, ma se noi stessi ne fossimo le vittime non avremmo modo di sentire questo fascino. Dobbiamo esserne fuori per poter com-patire, per essere inorriditi e affascinati. Il sublime ha in sé, potenzialmente, specie quando è in gioco l’orrore, qualcosa di morboso, qualcosa di scandaloso, qualcosa che insieme nasconde e rivela la domanda: perché loro, e non io?

È a queste condizioni che si parla dell’orrore; con una punta di cattiva coscienza (perché loro, e non io?) perché ci rendiamo conto che non è giusto essere affascinati dal male degli altri, ma non possiamo farne a meno. Questa natura contorta del sublime non riguarda però il bello, che rimane una manifestazione di classica armonia, proprio come negli scolpiti endecasillabi di Quasimodo.

La poesia, dal Romanticismo in poi, ha decisamente imboccato la strada del sublime, e a questa dimensione appartiene indubbiamente anche il componimento della Calandrone, così come le appartengono pure i versi di altri poeti di cui ho parlato in questo blog, come Giuliano Mesa, o Alessandra Carnaroli, o ancora, in diverso modo, Sergio Rotino. Non c’è dubbio che il tema affascini anche me, visto che io stesso inclino a restare colpito da testi che affrontano queste tematiche. Magari è proprio il contrasto tra la qualità della parola poetica e il male estremo che si trova ad essere messo in scena, a provocare il mio interesse. Ma questo non cambia la natura del problema; anzi forse è proprio questo il problema.

Parlare in generale dell’orrore è difficile, e insieme necessario. La forma più tollerabile di discorso su questo tema è quella giornalistica, quella puramente informativa, che cerca di descrivere i fatti con il massimo distacco e obiettività possibili (magari evitando – come spesso non fa – di calcare la mano sui dettagli più pietosi). Trovo ancora tollerabili i testi che riescono a costruire un qualche tipo di distacco, ben consapevoli che, anche velato, l’orrore trova ugualmente la sua strada per emergere: esemplare, da questo punto di vista, è il Maus di Art Spiegelman, che racconta lo sterminio degli ebrei attraverso il velo dell’ironia nei confronti delle piccole manie paterne; e questo continuo, insistente, riportarci alla banale quotidianità è proprio ciò che permette all’orrore di emergere, senza retorica da un lato, e senza patire troppo gli eccessi contraddittori del sublime – ma senza che nemmeno scompaiano, d’altra parte.

Maus ha poco a che fare con il bello, e il suo sublime è temperato dall’ironia; un procedimento difficile, che ha comunque dei precedenti. Solo per restare in ambito americano c’è senz’altro quel gioiello di Mattatoio 5 di Kurt Vonnegut.

L’oggettività e l’ironia sono modi, dunque, per raffreddare il sublime, e permetterci di stare di fronte abbastanza impunemente all’orrore in letteratura. Probabilmente non sono i soli modi di operare questo raffreddamento. L’oggettività è presente in Calandrone come in Mesa, mentre in Carnaroli gioca anche qualche elemento di ironia. Questo contribuisce a rendere il loro discorso sull’orrore molto più accettabile (almeno per me) di quello di Quasimodo. Ma non è sufficiente a dissolvere il problema. Più sottilmente, Rotino opera un altro tipo di distacco, parlando non direttamente dell’orrore a cui comunque allude, ma di ciò che gli sta attorno, di ciò che lo circonda.

Nella poesia che parla di orrore, nella buona poesia che lo fa, voglio dire, quella che riesce a parlarne senza troppa retorica, non c’è solo la dialettica della percezione del sublime, quel senso di colpa del sopravvissuto che aleggia sopra il fascino della tragedia. È che, per quanto si sia allontanata dal bello in direzione del sublime, la poesia non ha mai davvero tagliato i ponti con il bello in senso classico; né probabilmente avrebbe potuto farlo, pena il non essere percepita più come poesia.

La poesia è costruzione di un mondo con gli strumenti della parola, ma non soltanto e non principalmente attraverso il suo potere descrittivo – come invece accade con la prosa. Il mondo che la poesia costruisce è fatto del suono e del ritmo della parola non meno che del suo senso. Un componimento poetico è un oggetto, che si manifesta con la forma grafica e sonora delle parole e poi anche con il loro senso, ma spesso pure quest’ultimo viene trattato come materiale da costruzione, in modo decisamente non convenzionale.

Questo oggetto, che è il componimento poetico fatto di parole, è inevitabilmente un oggetto umano, un manufatto che richiama l’attenzione prima su se stesso che su ciò di cui parla, e il cui senso complessivo va trovato solo in parte in ciò di cui parla, perché questa parte del senso va rapportata a tutto il resto, e tutto il resto deriva da ciò che le parole (e le loro combinazioni) sono nel loro uso corrente. Proprio in quanto umana, manufatto, la poesia non può in sé essere sublime (anche se può parlare del sublime), e resta inevitabilmente legata in qualche modo alla dimensione armonica del bello.

La poesia del Novecento ha cercato in tutti i modi di incorporare il sublime anche nelle proprie forme, e il verso libero, il verso atonale, l’allontanamento dalla sintassi tradizionale sono tutte modulazioni di questo tentativo. Tuttavia, sinché la poesia non arrivasse a sposare la dominanza del significato lessicale e narrativo, non potrebbe davvero spostarsi del tutto nella dimensione del sublime; però se davvero sposasse questa dominanza, si ritroverebbe a essere non più poesia, bensì prosa – anzi una prosa idealizzata ed estrema, perché nemmeno in prosa si arriva del tutto sin qui.

Il sublime, specie quando è del tipo dell’orrore, è il non umano. L’orrore è orrore proprio perché non riusciamo a dargli un posto in ciò che sentiamo come nostra espressione; è l’assoluto altro, è il reale di cui parla Lacan, cioè quello che esiste al di fuori di qualsiasi comprensione umana (la morte, la divinità…).

La poesia potrà dire, dunque, l’orrore, ma scontando profondamente il proprio intimo non poterlo accettare. Per questo c’è qualcosa che suona falso anche nelle poesie più riuscite che lo affrontano direttamente. Forse per gli anni in cui Quasimodo scriveva i suoi versi, quello era quanto più in là la poesia potesse permettersi di andare, nella direzione del sublime irredimibile. Oggi la sua moneta ci suona fasulla; la poesia ha saputo andare molto più in là. Ma che effetto ci faranno i versi della Calandrone a rileggerli tra cinquant’anni? Rimarranno versi di qualità, e qualità anche alta, mi permetto di dire; ma forse sarà proprio questa qualità a emergere come eleganza, e l’eleganza come può stare a fianco dell’orrore, senza neutralizzarlo? Ci indurranno magari a capire che c’è una contraddizione intrinseca tra poesia e orrore? Che la poesia può solo sforzarsi di esprimere il male, ma esponendosi comunque all’accusa di Brecht e di Adorno, di non sapere fare altro, in fin dei conti, che parlare di alberi?

C’è una via di uscita da questo cul de sac?

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Un po’ fuori tema forse, di certo spostato verso la parte più teorica\finale dell’articolo: ma questa dicotomia bello\sublime non ci sta (o forse ci ha già) alienato le forme del bello al punto da non permetterci più la loro letturaecomprensione? Oggi che tranquillamente accettiamo la possibilità di una divergenza tra singificante\significato che sembra quasi raddoppiare la dimensione del significato (scatenare una possibilità di dettato “ironico” talmente fondo che la retorica non avrebbe saputo concepire), ci è ancora davvero possibile pensare a un bello pacifico nell’ora piuttosto che pacificante? In una dicotomia bello\sublime come quella pensata che posto potebbero mai trovare certo Barocco e, probabilmente pure di più, la Maniera?

altra risposta a pelle…ma il blog è davvero interessante.

Le cose sono complicate, e la terminologia non aiuta. Ma Manierismo e Barocco vanno, a mio parere, proprio in direzione del sublime, e non è un caso che la nozione (ri)emerga storicamente proprio a fine Seicento, mettendo in crisi il (neo)classicismo sino alla sua esplosione (neo)gotica e romantica. Poi, potremmo anche dire che la nostra concezione del bello oggi ha tranquillamente ingoiato e compreso i temi del sublime; però rimane una tensione, proprio quella che mi impedisce di dichiarare tranquillamente bello l’orrore, anche quando comunicato attraverso un’operazione artistica riuscita. In qualche modo la mia etica rifiuta di associare il bello all’orrore, di dicharare l’orrore bello, e ho bisogno di uno strumento di giudizio diverso per dare nome al tipo di apprezzamento che una simile operazione artistica comunque merita. Era di questo che cercavo di parlare in questo post. Più incertezze che certezze, direi.

Per il Barocco (quel poco di Barocco che conosco) il discorso mi torna, un po’ meno per quanto riguarda il manierismo. Non mi riesce credere che le sue pur infinite torsioni non vadano alla ricerca di una totalità\dimensione cosmica che mi pare debba essere il riferimento per ogni tipo di “bello” (così forse chiariamo un po’ i termini; o li complichiamo di più, non so che dire). Da questo punto di vista mi sembra che la distanza tra bello\sublime possa anche descriversi come la nostra disponibilità ad accettare il mondo che bello\sublime ci propongono (ma è più o meno il punto di tutto l’articolo penso). E da questo mi viene il dubbio di cui sopra: ammettendo oggi la presenza di un’opera che dichiari il mondo accettabile (bello) pur nella presenza dei suoi orrori; e addirittura lo faccia attraverso una messa in mostra di tali orrori – ovviamente si tratta di un esperimento mentale: non conosco nulla del genere, non so nemmeno se sia possibile (ma teoricamente sì: sarebbe probabilmente il negativo di un Walser letto alla maniera di Benjamin) – saremmo più in grado di riconoscerla (prima di decidere come giudicarla da un punto di vista etico) o la rubricheremmo immediatamente sotto l’ala del sublime? comunque capisco che è una torsione al senso del post, e non è il caso delle poesie presentate

Nel manierismo la cosa è ovviamente assai più sfumata che nel barocco, e c’è maniera e maniera; ma il bizzarro e il grottesco nascono lì; e il trionfo dell’estetica del sublime nell’Inghilterra del Settecento coincide con la rivalutazione di Michelangelo a danno di Raffaello, che sino a quel momento rappresentava per gli inglesi il genio indiscusso.

Detto questo, credo che il tuo esperimento mentale sia destinato a restare un’ipotesi astratta. O si assume una nozione di bello che inglobi il sublime (come spesso oggi facciamo), oppure il bello in senso tradizionale non può coesistere con l’orrore. Il Laocoonte è già sul versante del sublime. Mi sa che anche Lessing se ne rendeva conto, quando parlava del brutto.

Oh, bhè, il mio esperimento mentale ci tiene pure a rimanere tale! Comunque credo tu m’abbia risposto “a dovere” col Laocoonte… ma la domanda allora è: quali spazi restano al bello?

Be’, mica è necessario avere sempre a che fare con l’orrore, il bizzarro, il gotico… Anche nel Laocoonte, appena smetti di considerare che cosa rappresenta, di bello (in senso classico) ce n’è parecchio. Non è un problema lo spazio che rimane al bello. Magari a noi moderni un bello che non abbia dentro almeno un po’ di sublime è facile che appaia un po’ stucchevole. Ma non siamo proprio sempre così snob.

sì, la domanda era decisamente estrema, però la risposta un po’ me la fa ritenere giusta, cioè un tornare un po’ a quanto detto finora: se “smetti di considerare cosa rappresenta” ha ancora senso parlare di bello? cioè: è questo strappo rispetto una dimensione totalizzante che proprio non mi va giù (!)

a meno che non decidiamo che “bello” possa essere esattamente la soppressione di quanto è rappresentato, più che la sua eventuale “giustificazione”

oddio… mi sembra un’uscita particolarmente sofistica, ma resta, in un’ipotesi del genere, un tarlo, qualcosa che non mi sembra risolto