L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato. L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato.

La poesia, in senso stretto, è inevitabilmente monodica. Il senso si sviluppa sequenzialmente, e non posso sovrapporre due voci senza perderlo (o ridurre l’effetto a semplicemente musicale). Un discorso simile si potrebbe fare per la poliritmia, ovvero la capacità della musica di far coesistere schemi ritmici differenti, come nella musica tradizionale africana, o in tanto jazz che ne deriva (ma anche in Stravinsky, certo).

Se intendiamo la parola ritmo in senso ampio, e non in quello ristretto specificamente musicale, abbiamo quasi sempre poliritmia, in musica, nel senso che sia l’andamento melodico che quello armonico hanno caratteristiche ritmiche (sono cioè ritorni, all’incirca regolari, di pattern nel tempo): il ritmo armonico non coincide necessariamente con quello melodico né con quello ritmico (in senso stretto musicale). Come ci spiegò a suo tempo Leonard Meyer, questi diversi sistemi ritmici convivono, gestendo diversi sistemi di aspettative sostanzialmente autonomi, le cui eventuali risoluzioni congiunte marcano punti di rilievo forti, come conclusioni o aperture di qualche fase.

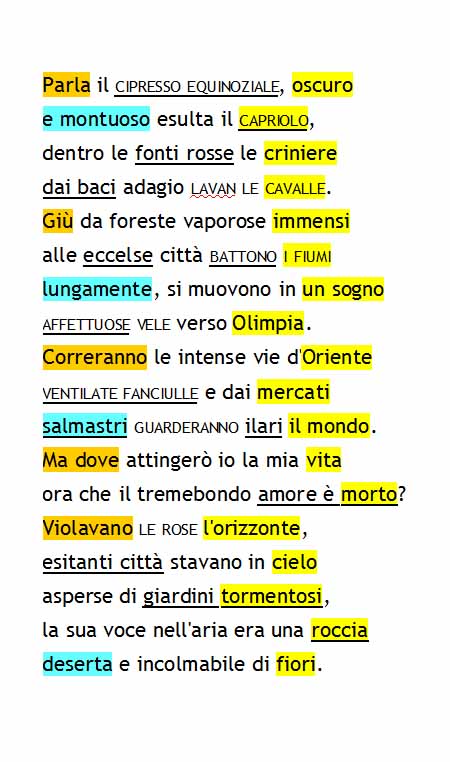

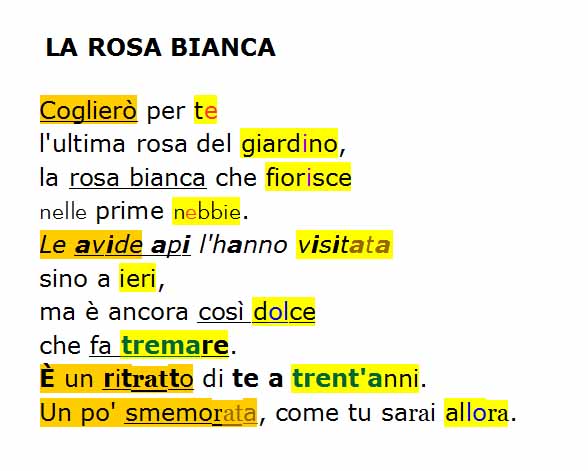

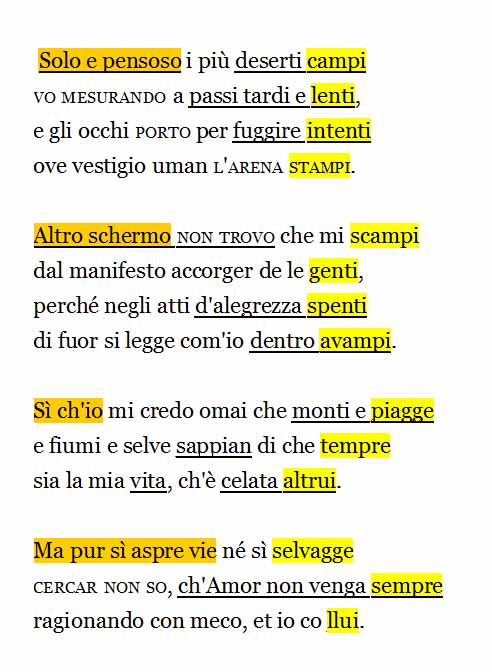

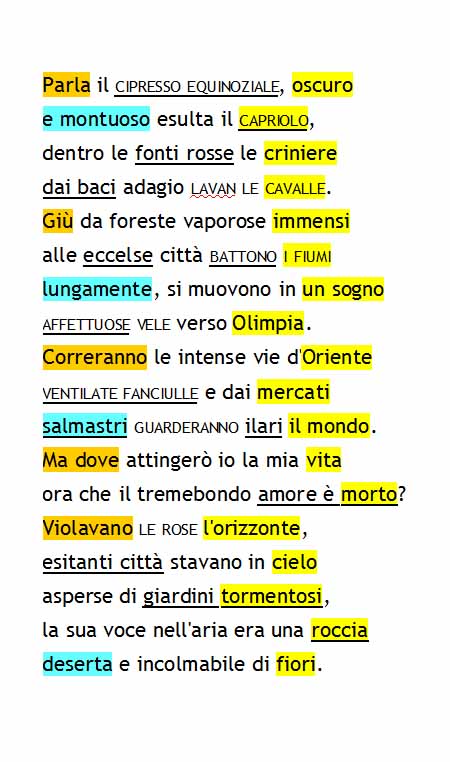

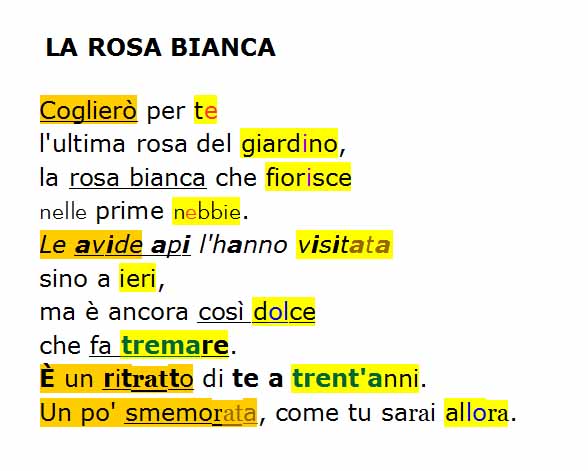

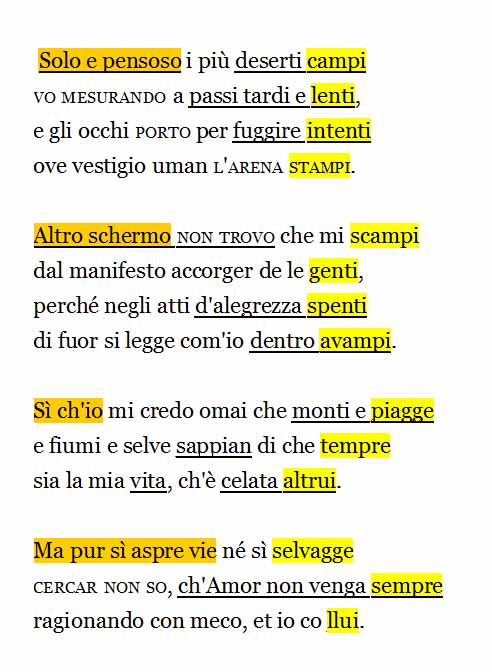

Se intendiamo poliritmia in questo senso, allora anche la poesia la possiede, in quanto i sistemi ritmici che agiscono al suo interno sono svariati e paralleli. Nel mio libro Nel corso del testo avevo analizzato i diversi sistemi ritmici e tensivi che agiscono (o possono agire) all’interno di un componimento. Per farla breve, questi sistemi possono costituire dei luoghi che ho chiamato di rilievo, cioè dei punti forti che si contrappongono ad altri punti deboli, un po’ come nel ritmo prosodico le sillabe accentate si contrappongono a quelle atone (non tutti i ritmi lo fanno, ma molti sì). Negli esempi che seguono, ho preso in considerazione dei ritmi macrostrutturali (più ampi di quello prosodico, che è microstrutturale), marcando in maniera diversa aree (cioè parole o sintagmi) messe in rilievo da andamenti ritmici differenti.

Ecco dunque la chiave per leggere le analisi che seguono:

sfondo giallo -> termine del verso: la posizione di chiusura verso è sempre una posizione messa in rilievo dal metro;

sfondo arancio -> inizio del periodo: la posizione di apertura di un periodo è sempre una posizione messa in rilievo dalla sintassi (è quella in cui più di frequente si trova il soggetto della proposizione principale);

sfondo azzurro -> conclusione di un enjambement: la sorpresa causata dall’enjambement mette in rilievo la sua parte conclusiva, a inizio verso;

maiuscoletto -> inversione sintattica: in presenza di un’inversione sintattica, l’attesa dei membri posticipati fornisce loro rilievo;

sottolineatura -> rilievo narrativo/descrittivo: nella logica espositiva del testo vi sono termini più importanti, che forniscono maggiore informazione e che saranno ricordati di più (in poesia esattamente come in prosa).

Solo per il componimento di Bertolucci, ho utilizzato il colore, lo stile (neretto o corsivo), il corpo e il tipo del carattere per evidenziare ricorrenze, come rime, assonanze o allitterazioni.

Ho affrontato con questi strumenti tre componimenti, due novecenteschi (di Mario Luzi e Attilio Bertolucci) e un classico petrarchesco, come termine di paragone. Ecco qui. A seguire, i commenti.

Mario Luzi, Avorio, da “Avvento notturno”  Attilio Bertolucci, La rosa bianca, da “Fuochi in Novembre”  Francesco Petrarca – Sonetto La poesia di Luzi è in endecasillabi, come il sonetto di Petrarca, mentre quella di Bertolucci è in versi liberi. Nonostante questo, l’analisi mostra come la poliritmia sia moderata in Bertolucci e Petrarca, e molto più forte in Luzi. In altre parole, in Bertolucci e Petrarca i punti di rilievo descrittivo/narrativi tendono a coincidere con quelli metrici e sintattici (a loro volta coordinati tra loro), mentre in Luzi vi sono un sacco di rilievi diversi e non coincidenti, che danno luogo a un tessuto molto più complesso. Nel complesso, in Bertolucci come in Petrarca vi sono meno punti di rilievo, ciascuno dei quali è spesso sottolineato in più modi, e dunque questi rilievi sono più forti. In Luzi c’è come uno sfarfallìo di luci e ombre.

Si tratta solo di un inizio. Per arrivare a delle conclusioni definite bisognerebbe analizzare centinaia di componimenti antichi e moderni. Per ora si possono azzardare solo delle ipotesi. E’ per esempio plausibile pensare che lo schema petrarchesco sia quello più frequente nella tradizione (l’ho provato anche con qualche testo dantesco, con i medesimi risultati), mentre la diffusione ritmica di Luzi è funzionale a una poetica dell’ermetismo in cui il senso è oscuro, e non ci sono grandi verità da comunicare, ma piuttosto una diffusa suggestione, in cui tutto può essere in verità importante, perché da tutto si può cogliere qualche verità nascosta. La poliritmia induce più facilmente una polisemia, che potremmo anche considerare come il corrispondente poetico della polifonia musicale.

A dispetto dell’uso del verso libero, Bertolucci rimane più classico di Luzi nella costruzione poliritmica (e anche polisemica – si noti che il rapporto tra poliritmia e polisemia non è però semplice: maggiore poliritmia favorisce maggiore polisemia, la quale si può però avere anche in condizioni di poliritmia moderata, mi sembra). Con tutto questo, è troppo presto per considerare la modernità come maggiormente poliritmica della tradizione: per esempio, una parte dell’effetto è dato in Luzi dalla frequenza delle inversioni, che è un retaggio dannunziano e ottocentesco.

Proveremo a vedere che cosa succede in altri poeti, nella neoavanguardia, per esempio, o nel Luzi più tardo, o in Sereni e Giudici…

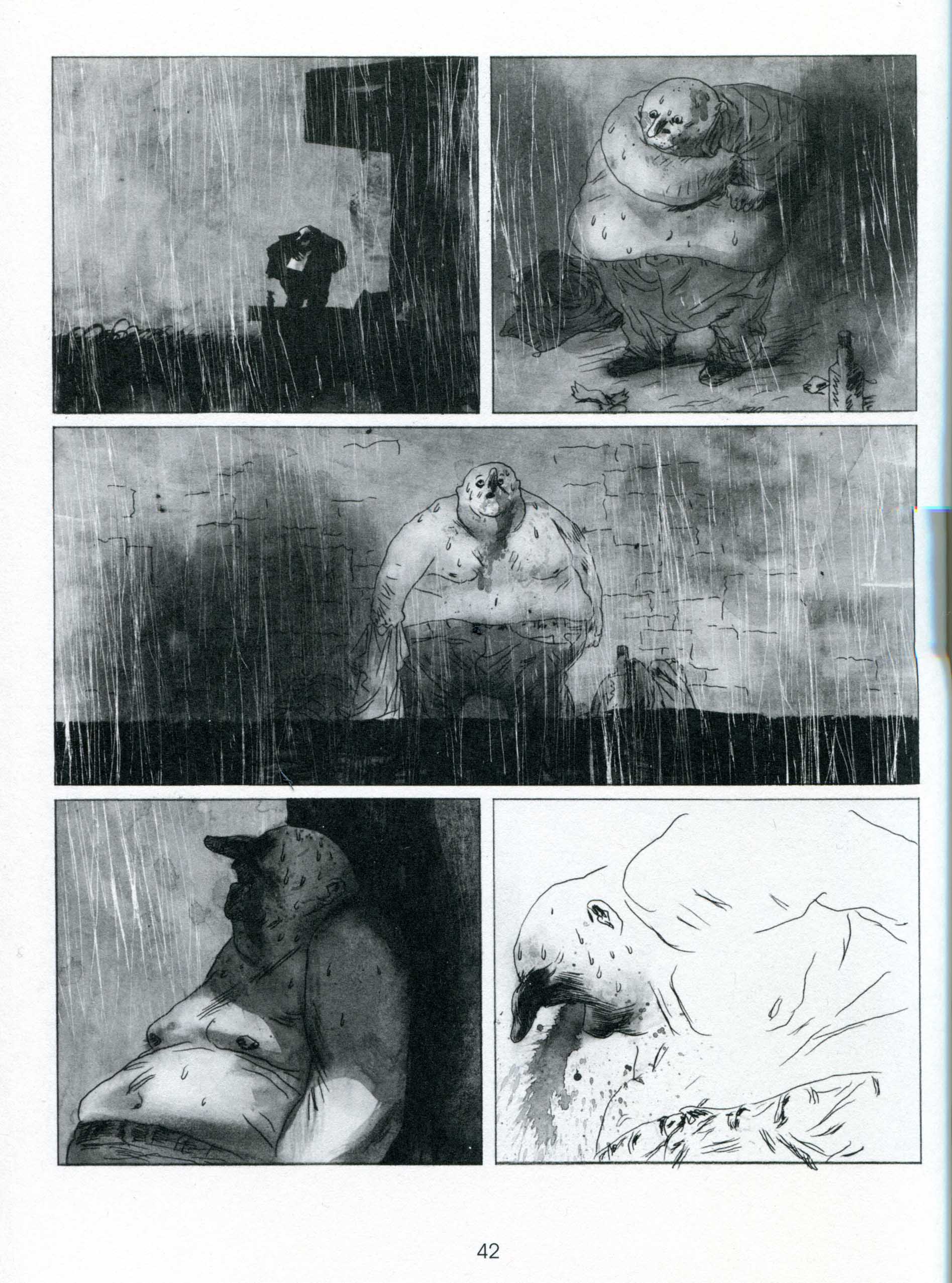

Dopo avere parlato di fumetto e letteratura, questa volta parliamo di pittura.

In estrema sintesi, possiamo dire che la nascita della pittura astratta, poco più di un secolo fa, ha sancito definitivamente una concezione della pittura sostanzialmente formale, come costruzione plastica. Solo perché la pittura, pur avendo un soggetto, era ormai da lungo tempo concepita così, a Kandinsky e Malevitch è stato possibile fare il salto, ed eliminare definitivamente il soggetto. Questa concezione della pittura ha origine nel Rinascimento, quando la pittura inizia ad avere una sostanziale committenza privata, e i dipinti iniziano ad essere (anche) oggetti da esporre nelle case private: quindi begli oggetti, il cui tema è di importanza relativa (certo non irrilevante, ma nemmeno fondamentale).

Ben diverse erano le cose prima di questo cambiamento, quando la destinazione dei dipinti era pubblica, per chiese ed edifici di governo. Quando i dipinti erano fatti per essere visti da tanta gente, non erano pensati per la libera contemplazione che si può avere in un luogo privato. Erano piuttosto supporti per la predicazione, o per il racconto. Li si guardava quando qualcuno ne spiegava il senso, o la storia raccontata; o quando qualcuno già l’aveva fatto, e le sue parole risuonavano nella memoria…

Prosegue qui, su Fumettologica.

22 Settembre 2014 | Tags: estetica, metrica, poesia | Category: estetica, poesia |  Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza. Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.

Una cosa su cui vari antropologi insistono è il fatto che le strutture regolari che si trovano, per esempio, nelle forme dei villaggi delle culture tradizionali (quelle che la lingua italiana tradizionale chiamerebbe selvagge, ma mi sembra un termine molto crudo e un po’ discriminante), oppure nelle cicatrici rituali del volto di certi popoli africani, hanno come scopo quello di distinguere l’appartenenza a una cultura e società umana dalla naturalità di fondo dell’ambiente. In altre parole, la cultura si distinguerebbe dalla natura imponendo artificiosamente ai propri costrutti un ordine ritmico che la natura normalmente non ha (o almeno non in quei termini).

La nostra cultura e società non ha bisogno di enfatizzare allo stesso modo quelle stesse cose o altre analoghe. Siamo già sufficientemente separati dalla natura per sentire il bisogno, semmai, di enfatizzare i punti di contatto, alla ricerca di una naturalità di fondo che percepiamo come perduta. La hybris della modernità è (anche) questo senso di perdita della natura, di incolmabile distanza, di scarsa appartenenza all’ecosistema.

Potremmo ipotizzare che anche le strutture metriche della poesia tradizionale siano strutture regolari che servono (anche) a marcare la culturalità, l’artificialità della parola poetica rispetto alla spontaneità e naturalità di quella quotidiana. Non dimentichiamo che anticamente, e tutt’ora nelle culture orali, i narratori narravano in versi; e la forma ritmica del racconto in versi caratterizzava dei veri e propri riti di ascolto, quelli da cui nasce poi il teatro. La parola poetica era dunque la parola massimamente sociale, culturale – contrapposta a una parola quotidiana non del tutto separata dal sottofondo naturale, in quanto ne condivideva i ritmi troppo complessi e l’origine non progettata, spontanea.

Se una visione del genere fosse accettabile (ed è questa l’ipotesi che sto facendo) il destino della metrica tradizionale sarebbe segnato in una modernità che ha più bisogno di riconoscersi nella natura che di distinguersi da lei. La nascita del verso libero, come abbandono di strutture ritmiche troppo regolari e canoniche, sarebbe allora l’abbandono di una modalità tradizionale di contrapposizione al dominio naturale sopravvissuta al proprio bisogno (come spesso accade con le istituzioni). Da artificiali che erano, certe strutture ritmiche canoniche (in poesia come nei villaggi) vengono sentite come artificiose. Bisogna piuttosto cercare una nuova naturalezza.

Ma le cose non sono così semplici. Il bisogno di strutture rituali – che una volta si accompagnava positivamente a queste regolarità, qualificando le regolarità rituali come a loro volta artificiali e culturali, dunque umane – non è in realtà diminuito, perché i riti sono comunque costitutivi del legame sociale. Ci si trova dunque nella situazione paradossale per cui si ha comunque bisogno di riti (caratterizzati da ritmi regolari) mentre le regolarità vengono sentite come artificiose, meccaniche, antinaturali e quindi tendenzialmente da evitare.

In questa contraddizione costitutiva del nostro modo di vivere socialmente, la poesia patisce, fatica a trovare un posto, perché rappresenta implicitamente il retaggio di un mondo in cui la contraddizione non esisteva. Il verso libero è la sua ultima linea di resistenza, ovvero la condizione contraddittoria di una regola (metrica) che nega la propria regolarità (metrica), permettendo in qualche modo la fruizione rituale che la poesia richiede, e insieme parzialmente negandola in nome dell’espressività personale, qualcosa che per noi è certamente più naturale dell’artificioso meccanismo iterativo.

Da qui, tutta la debolezza e tutto il fascino della poesia del Novecento (e oltre), schiacciata dalla (quasi) scomparsa delle sue condizioni normali di esistenza, e costretta a cercare gli stigmi della naturalità dopo aver portato per millenni il vessillo della culturalità!

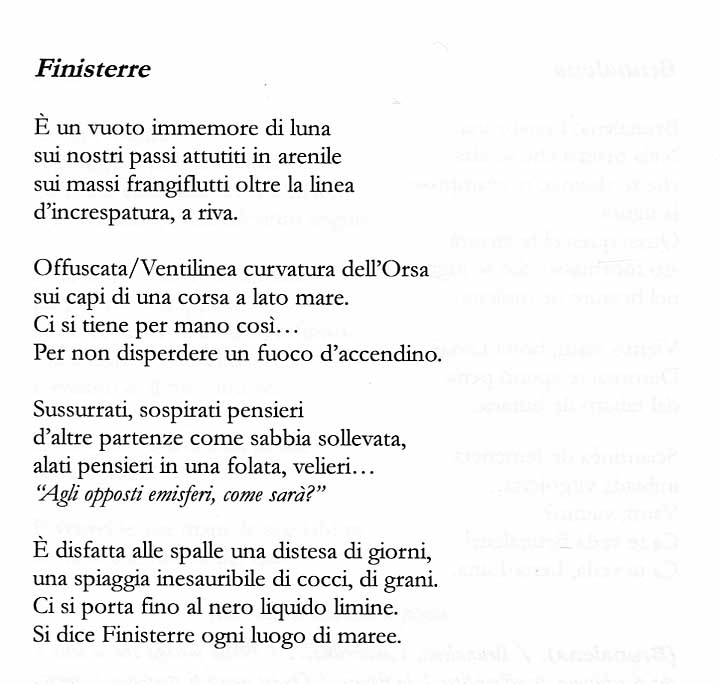

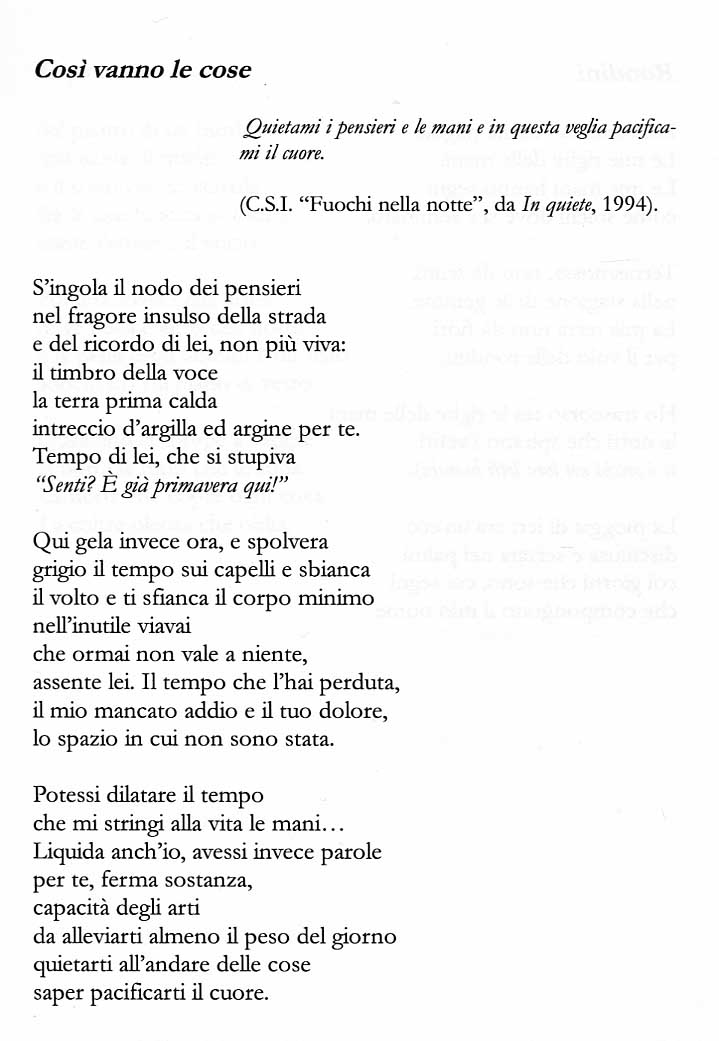

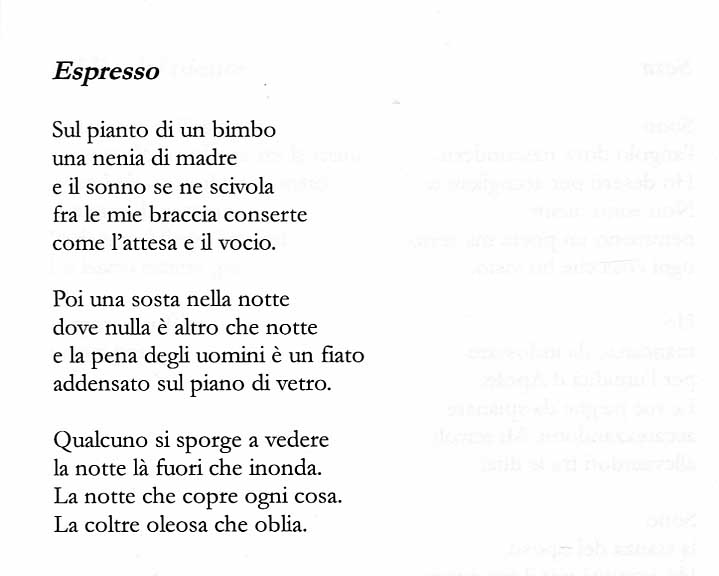

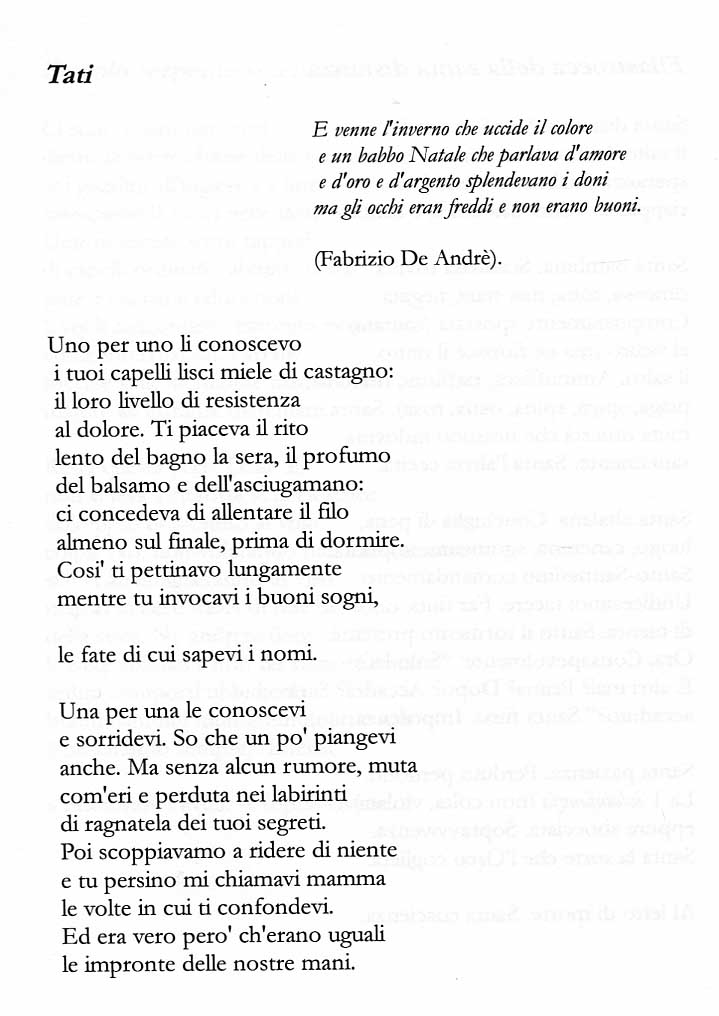

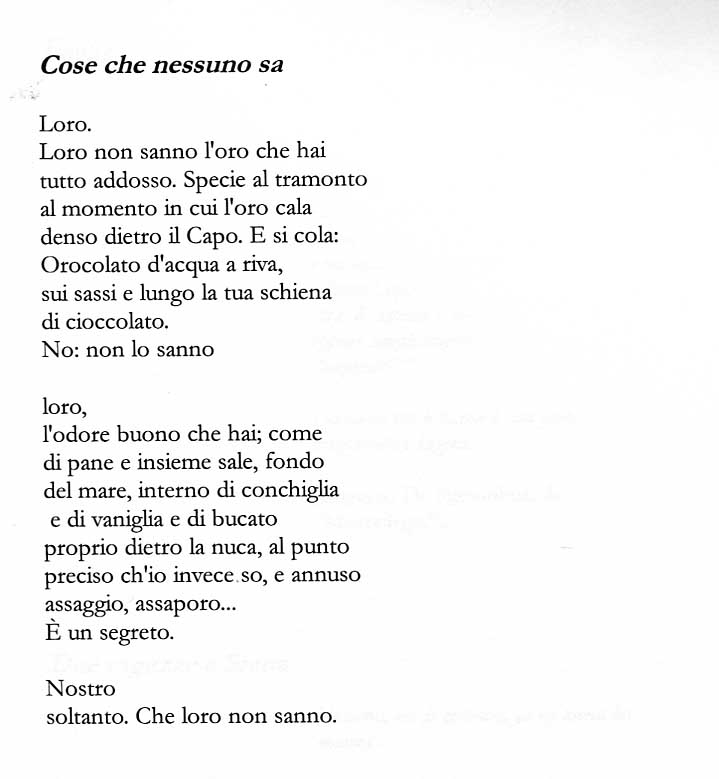

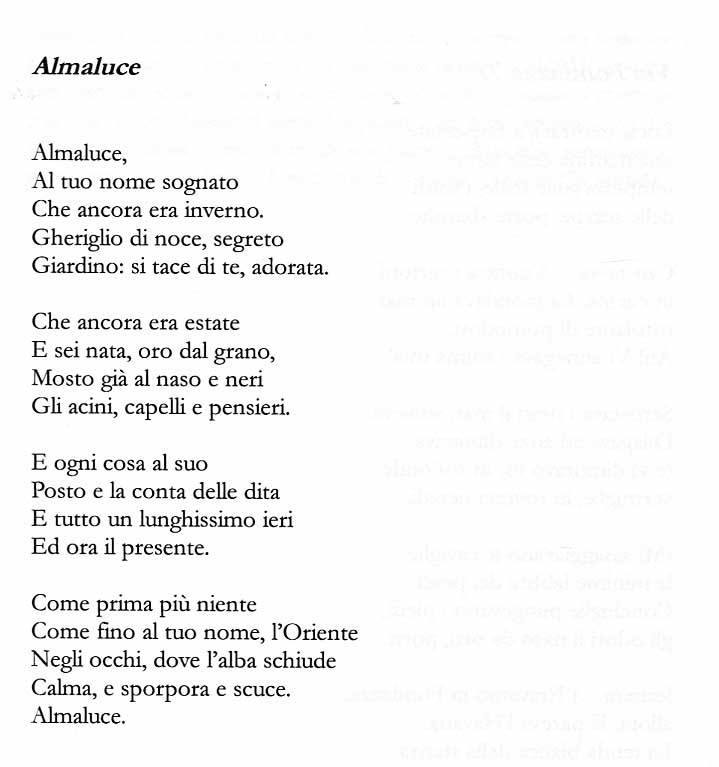

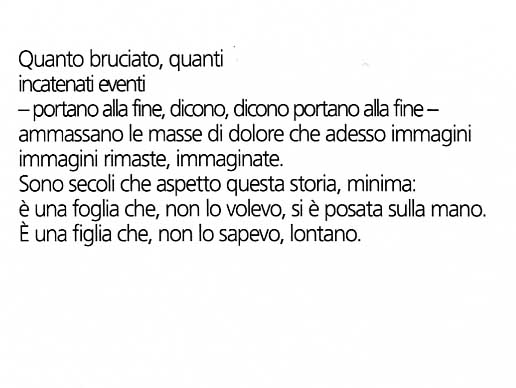

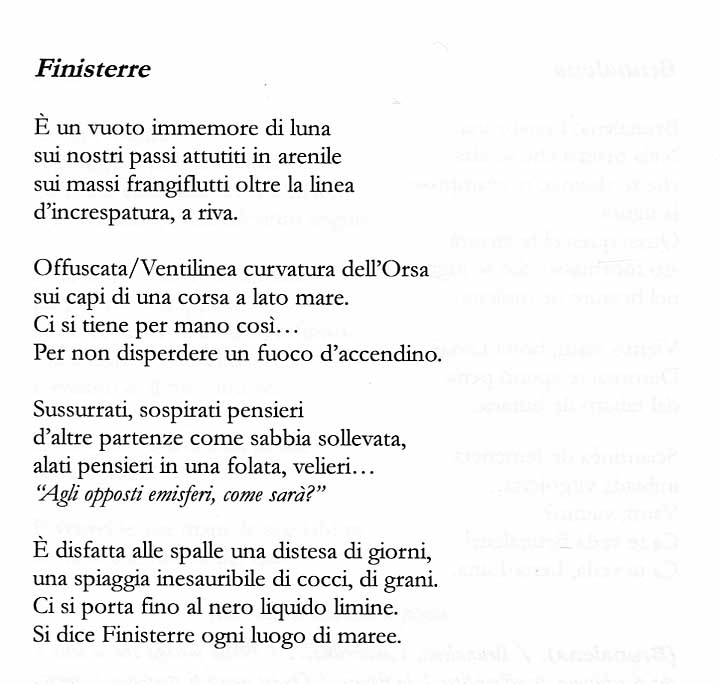

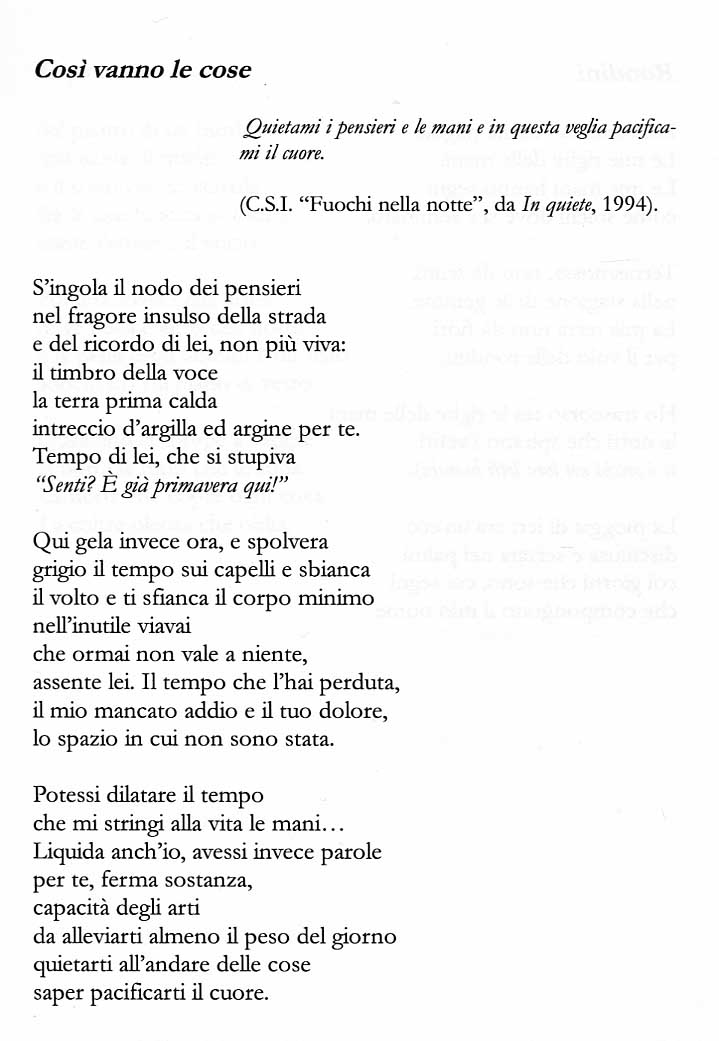

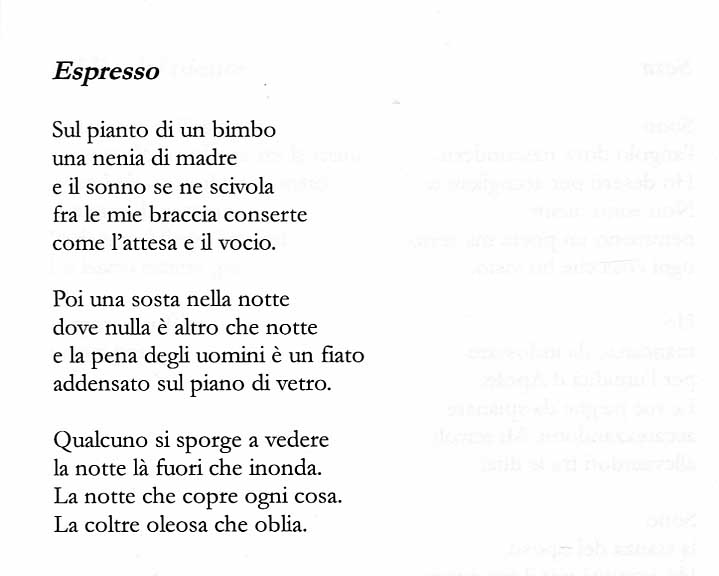

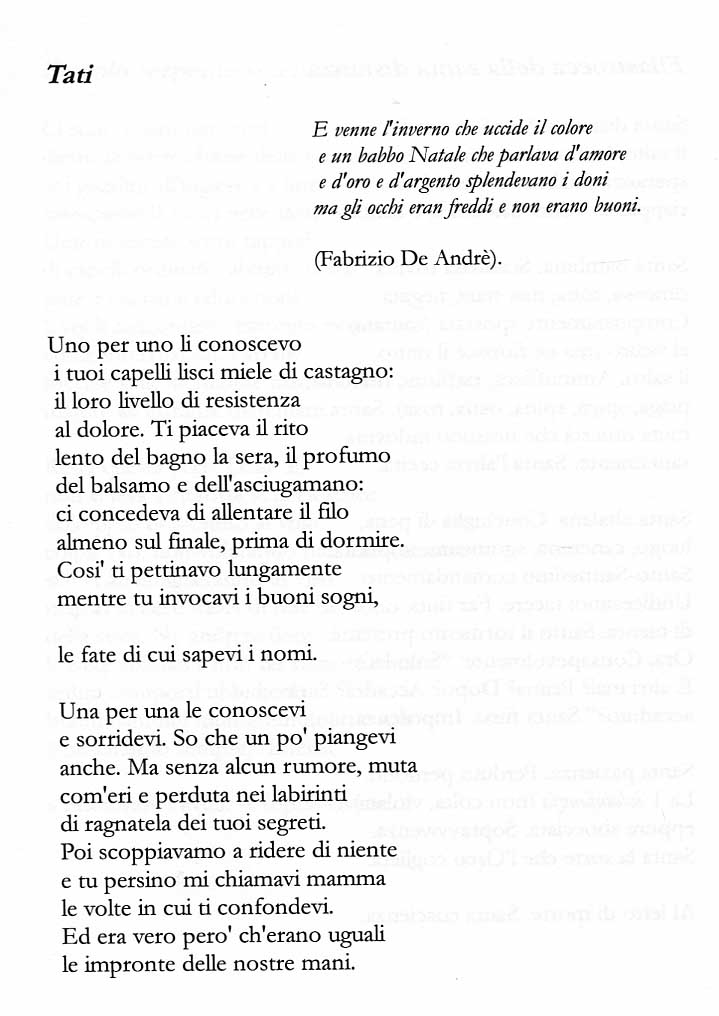

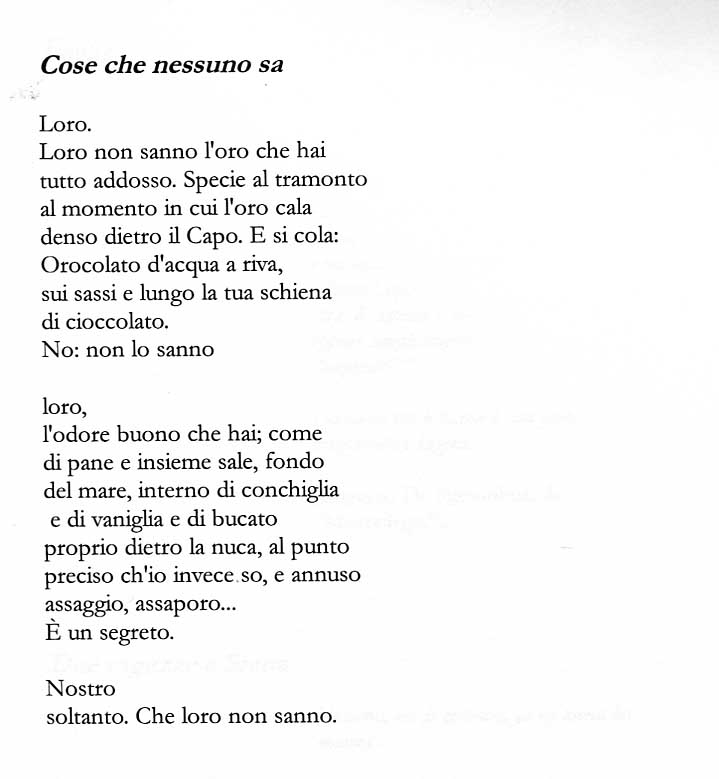

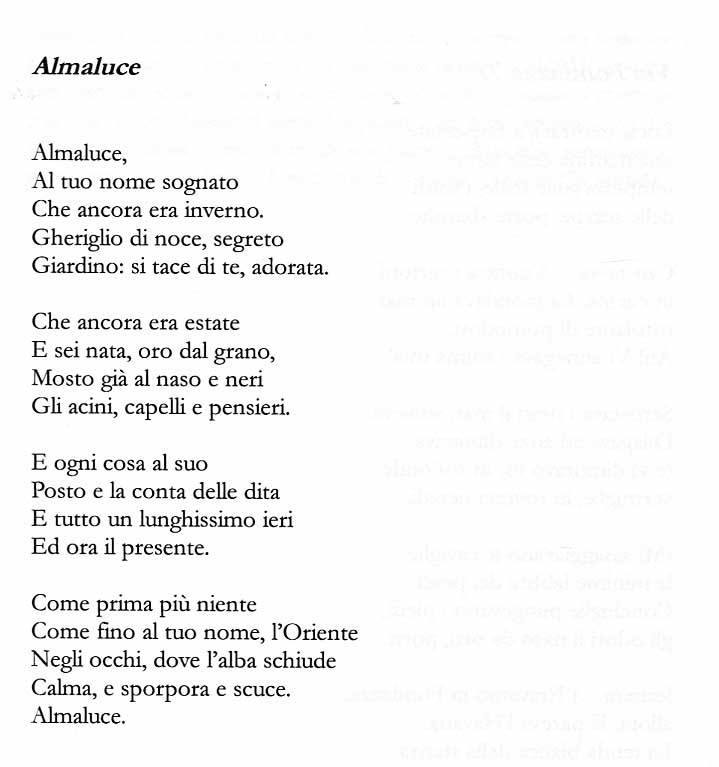

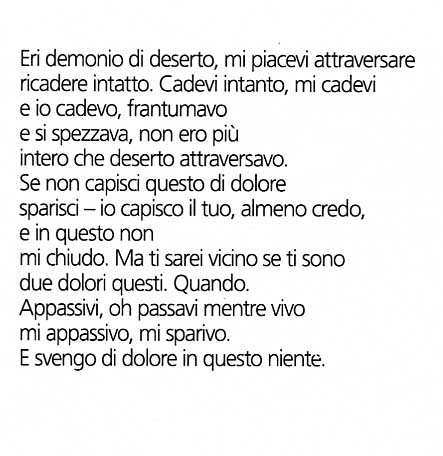

15 Settembre 2014 | Tags: lirica, poesia, Silvia Secco | Category: poesia |  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Ci sono tanti echi in queste liriche di questa opera prima di Silvia Secco. Montale, per esempio, nei versi appena qui sopra è una presenza molto forte. Lo è nella scelta di vocaboli preziosi (s’ingola, Finisterre), nella decisione degli attacchi di strofa, nella musicalità sapiente. Zanzotto aleggia in altre preziosità: paronomasie, allitterazioni.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Si torna, come qui sopra, sino a Pascoli, e ai suoi ritmi ternari cantilenanti, come peraltro si attaglia a una nenia di madre. E il crepuscolarismo pascoliano si confonde con l’ironia velata e bonaria di un Gozzano, come nei versi qui sotto.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014 Insomma, lirica a pieno titolo, lirica classica, quella da prendere con le pinze, con tutti i rischi che corre, oggi, quando tanta acqua diversa è passata sotto i ponti.

Eppure, pur presa tra le pinze, non sono fuggito. Continua a odorare di buono, questa poesia di Silvia Secco. Le pinze, alla fin fine, non servono. Se ci si immerge, c’è una melodia originale, tutta screziata di un’ironia leggera leggera, che si può permettere di accostare loro a l’oro, e orocolato a cioccolato. Un’ironia gozzaniana tutta giocata su rime impreviste e un po’ impertinenti, su paronomasie vagamente grottesche, su ritmi localmente ossessivi, cantilenanti.

Insomma, una misurata calibrazione di registri che ti fa sentire originali queste cose. Dobbiamo davvero sempre sfuggire la lirica? Diffidarne è giusto, ma solo a priori. Quando la poesia funziona, funziona e basta.

Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014  Silvia Secco, da “L’equilibrio della foglia in caduta”, CFR 2014

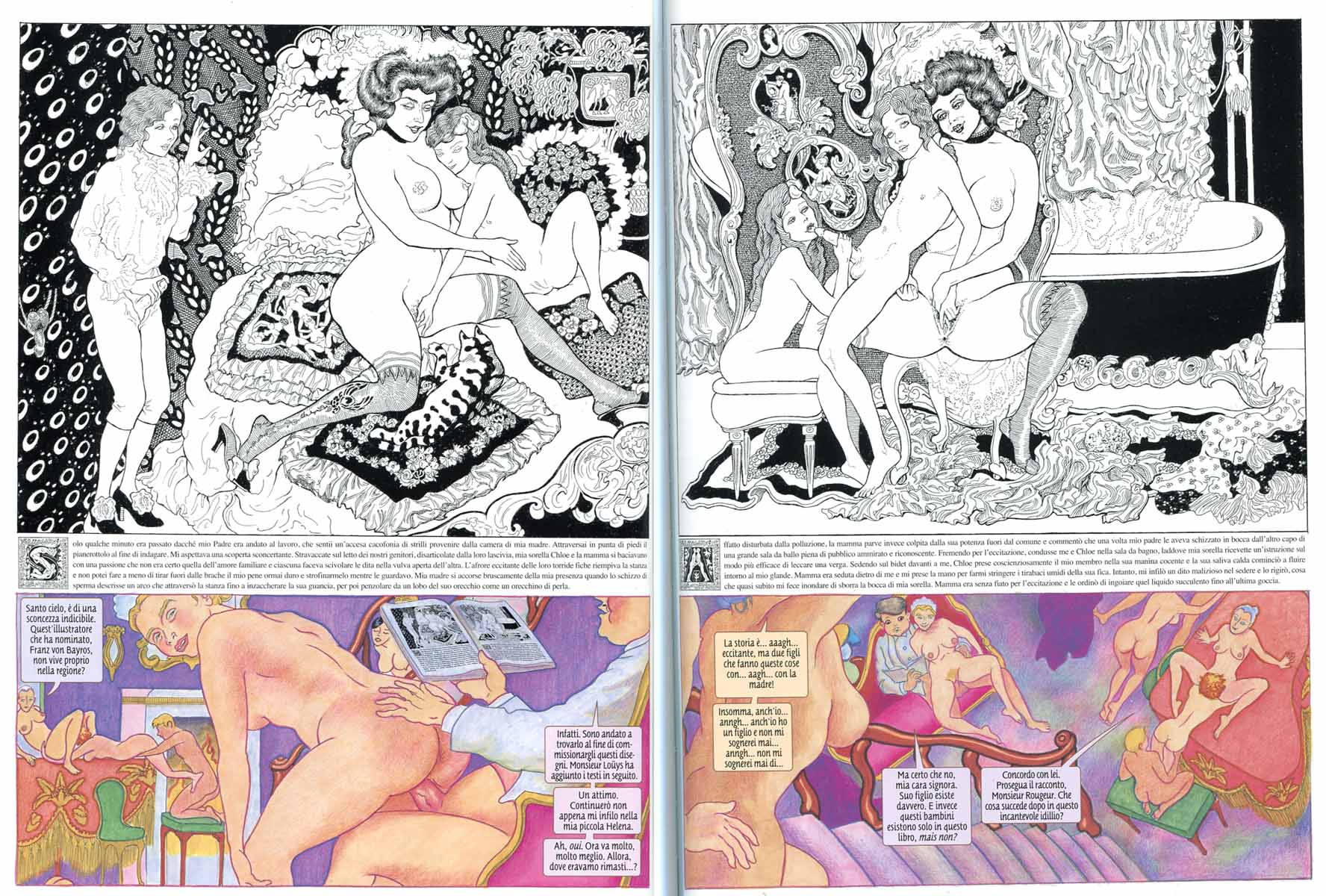

10 Settembre 2014 | Tags: fumetto, Fumettologica | Category: fumetto |

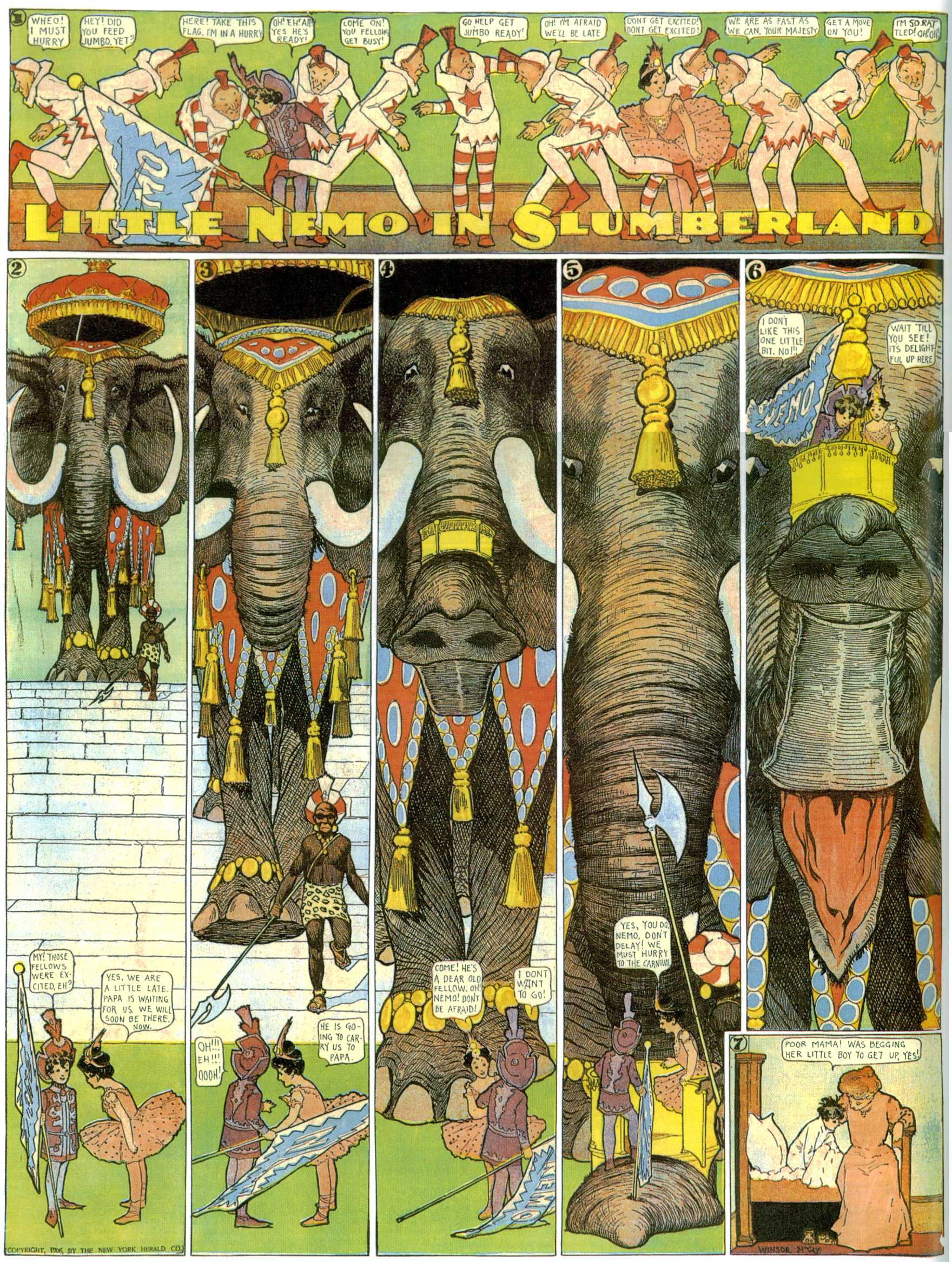

Questa rubrica si chiama “Filosofia del fumetto”. Fondamentalmente vorrei scriverci, periodicamente, quello che mi passa per la testa, a proposito di fumetto. E siccome i miei interessi sono teorici, parlerò soprattutto di teoria. Questo non vuol dire che non parlerò di singoli testi. Potrà anche capitare che qualcosa di quello che scrivo possa assomigliare a una recensione. Ma le recensioni in senso stretto credo che non le farò. Se parlerò di un testo specifico sarà perché vi ho trovato un motivo di interesse più ampio, o anche solo per cercare di capire perché mi è piaciuto (o perché, viceversa, non mi è piaciuto). Ovviamente anche l’estetica del fumetto ha cittadinanza qui.

Ma inizierò con un tema ontologico, ovvero relativo a cosa il fumetto è. Ho sposato anch’io, ma con giudizio, la definizione prattiana del fumetto come letteratura disegnata. Ho preferito però parlare piuttosto diletteratura a fumetti: a rigore, la definizione letteratura disegnata comprende anche ambiti che fumetto non sono, come il picture book, per esempio, ovvero quel tipo di libro illustrato (quasi sempre per l’infanzia) in cui, come nel fumetto, le immagini hanno un ruolo narrativo indispensabile, ma il testo verbale le accompagna in modo diverso che nel fumetto.

Letteratura a fumetti, dunque, intendeva sottolineare che l’insieme della produzione fumettistica costituisce un corpus cartaceo (spesso librario) che esiste per essere letto…

Prosegue qui, su Fumettologica, da oggi ogni due settimane, indicativamente.

8 Settembre 2014 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Davvero particolare questo mondo della poesia! Scriverò qualche parola qui sotto su un bel libretto che ho tra le mani, ma poiché è uscito ben 4 anni fa, anche ammesso che questo mio scritto abbia lettori, questo non sposterà di nulla (o quasi, con molta fortuna) la sorte editoriale del prodotto in oggetto. Dopo quattro anni (ma anche molto prima) un libro di poesia editorialmente non esiste più: è irreperibile, dimenticato, introvabile. Se siete molto fortunati una biblioteca illuminata lo possiede, e potrete avervi accesso. A volte qualcosa viene riproposto sul Web…

In questo mondo, la logica della recensione è diversa; l’universo del commercio, a cui la recensione è funzionale, tocca solo tangenzialmente la poesia. Non che non serva, la recensione; aiuta comunque l’autore a considerarsi tale; contribuisce al dibattito complessivo; se tempestiva, fa magari pure vendere qualcosa. Ma forse non dovremmo nemmeno chiamarla così. D’altra parte, a me non piace fare recensioni, con gli obblighi impliciti che questo fare comporta. Dove posso, nella misura in cui posso, scrivo di quello che mi passa sotto gli occhi e mi colpisce, e solo quando ho qualcosa da dire in merito. Vorrei che il mio discorso avesse un qualche interesse anche a prescindere dal libro di cui sto parlando.

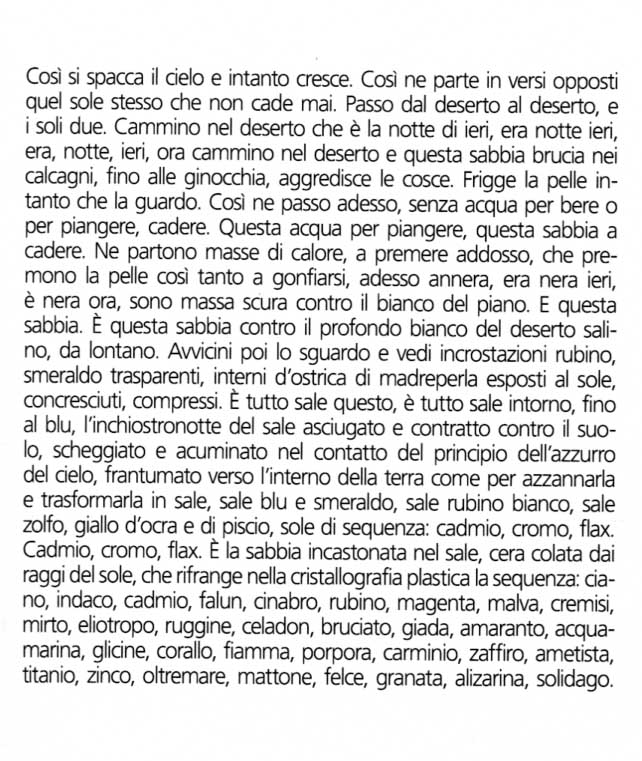

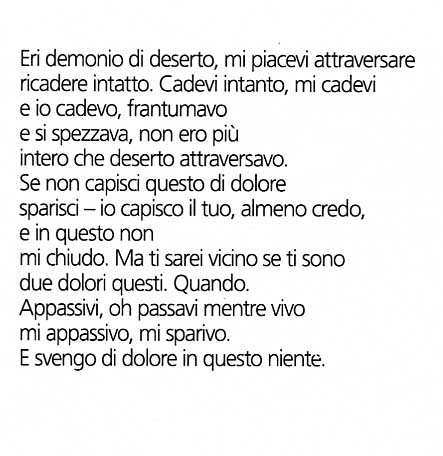

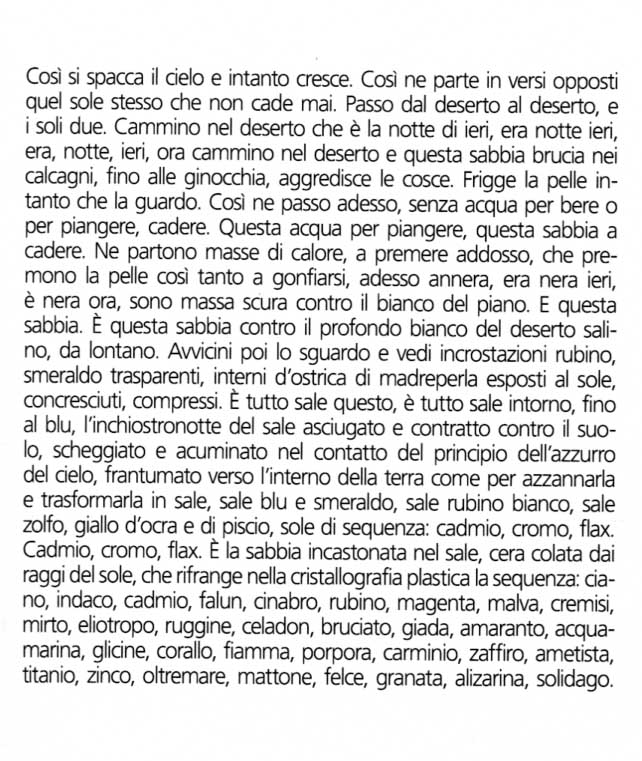

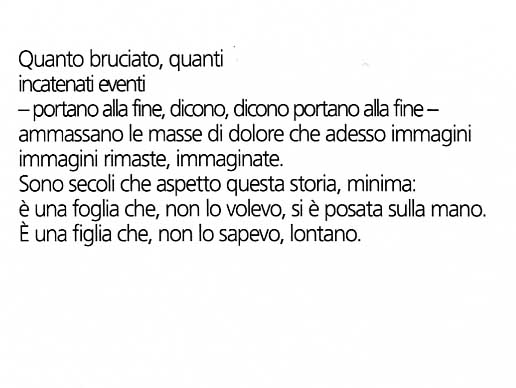

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 Il libretto era in casa da tempo. Era finito in un luogo irregolare perché prima di metterlo in un posto che fosse definitivamente suo volevo scriverne qualcosa. E il tempo è passato e l’oggetto è stato dimenticato, fino all’evento casuale che me lo ha rimesso in mano.

Ci sono stato, io, nello Chott el-Jerid. È il deserto più deserto che si possa immaginare, fatto di sale anziché di sabbia, il luogo più arido e doloroso al mondo, dai colori più incredibili, un fantastico correlativo oggettivo del male, della innaturalità e della morte, così morto e perfetto da prestarsi a essere metafora della tecnica estrema, della condanna a cui è destinato il mondo quando si oltrepassano i limiti.

Prose poetiche e poesie di Andrea Raos (poche, il libretto ha 24 pagine in tutto) fanno i conti con questa durezza, con questa torrida freddezza. La riproducono con figure ugualmente dure, ugualmente straniate. I cani appaiono solo alla fine, negli ultimi testi, per essere protagonisti (passivi) di un massacro, esso stesso visto da lontano e da freddo, raccontato con distacco e quasi con meraviglia.

Qui, la meraviglia non manca. Viene costruita direttamente anche nella dimensione fonetica, attraverso il gioco delle allitterazioni e delle paronomasie, a loro volta giustificate dalla frequenza delle ripetizioni, degli elenchi. In certi momenti il soggetto non può fare altro che contemplare, ed elencare: non giudica mai, registra, al massimo riproduce con altri mezzi.

Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010  Andrea Raos, da “i cani dello Chott el-Jerid”, Arcipelago 2010 In vari luoghi, come qui sopra, fa capolino la tradizione. È un eco, a sua volta in parte frantumato, ma gli endecasillabi, specie quello conclusivo qui sopra, si fanno sentire. Non si può fare a meno di ricondurlo al dantesco “e caddi come corpo morto cade”, anche perché la sequenza di allitterazioni a cui questo verso fa seguito è ben degna di quella dantesca; e il cadere stesso, persino come parola specifica, è abbondantemente presente nei primi versi di questo componimento. Dante sviene per il dolore a sentire il racconto di Francesca da Rimini. Qui il dolore è il dolore del deserto, e di chi nel deserto si trova, esperienza totale del male e quasi dell’impossibile.

Meraviglia, dolore, frantumi, distaccata contemplazione, e azione diretta, ma senza contraddizione, come nei sogni. Al massacro finale dei cani (dolore, frantumi, morte) si arriva per una progressione naturale, come un elenco i cui termini siano progressivamente più forti, e non c’è uscita. Raos mi riporta nello Chott el-Jerid e mi butta nella sofferenza, senza retorica, senza compiacimento, quasi meravigliandosi, piuttosto, di quello che gli sta attorno, quasi danzando, come avrebbe voluto Nietzsche. Una bellezza dell’orrore che non si basa sul gusto dell’orrido, ma sulla necessità di parlare del male, e sul saperlo fare con meravigliata, consapevole delicatezza.

Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società.

Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza.

Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante.

La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane.

La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos.

Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo).

E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte.

Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa.

Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male).

La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio.

Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

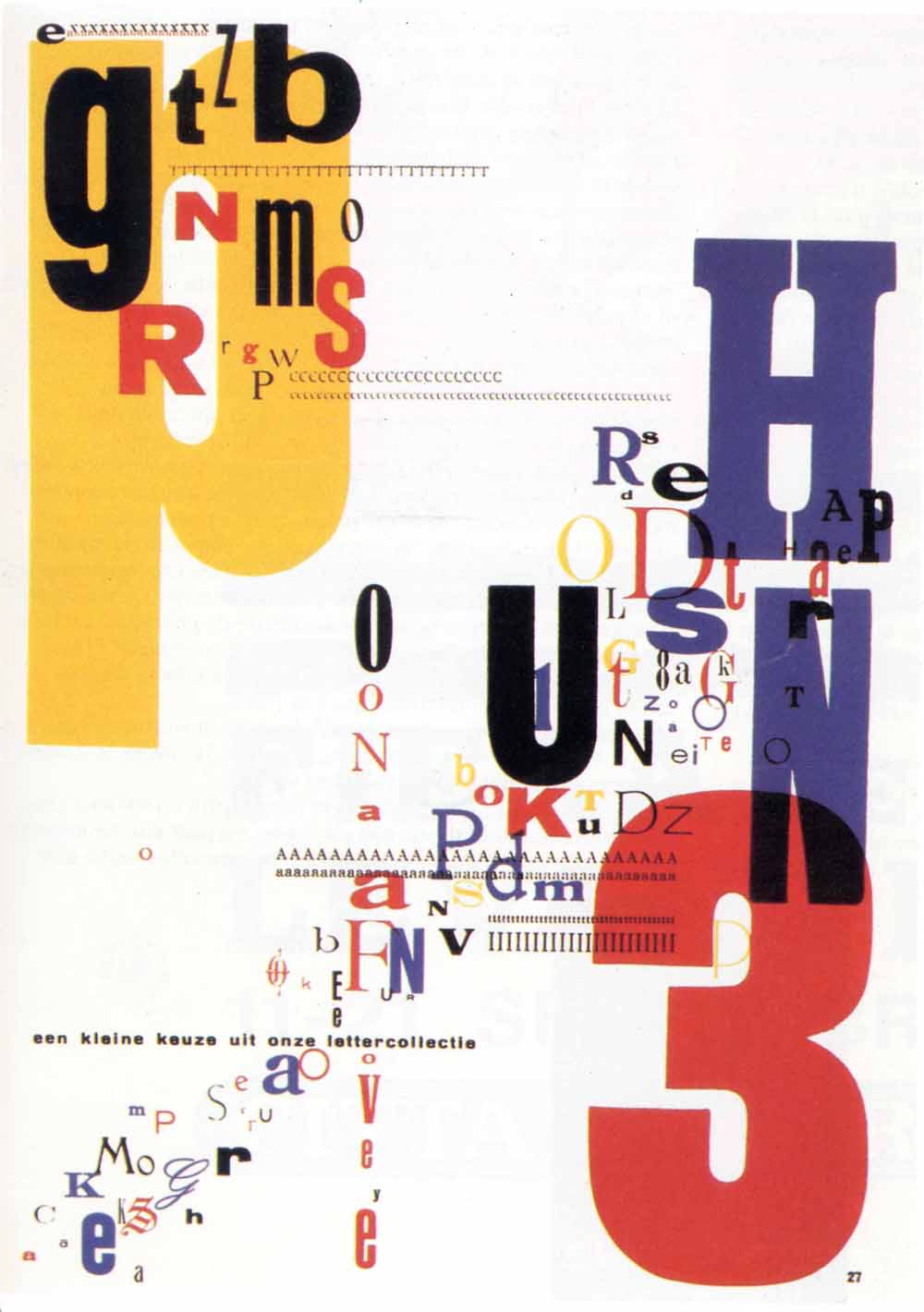

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato.

L’invenzione della polifonia, in musica, si fonda sulla scoperta dell’armonia, ovvero sulla scoperta che a diversi accostamenti di note corrispondono effetti diversi, variamente consonanti e dissonanti. Dal medioevo in poi la musica ha fatto tesoro di questa scoperta, utilizzandola massicciamente come nel canto polifonico vero e proprio, o discretamente come nel semplice canto accompagnato.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti