Devo a un piccolo dibattito con Lello Voce (iniziato qui e poi proseguito in privato) la lettura che sto facendo di Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale (Il Mulino, 1984). Vi ritrovo molte cose che mi sono note, ma anche delle osservazioni interessanti, e qua e là annotazioni che mi stimolano la riflessione.

A un certo punto Zumthor fa un accenno alle situazioni di diglossia, dicendo (p. 170) che “quando regna una situazione di diglossia, una delle due lingue può farsi carico, sotto la spinta delle circostanze e grazie all’iniziativa di alcuni individui, di una funzione poetica particolare: si pensi ad esempio al joual dei cantanti del Québec intorno al 1970, in un contesto di rivendicazione nazionale… […] O si pensi ancora a certe canzoni parzialmente o interamente in bretone di Gilles Servat o di Alan Stivell” (il joual è una varietà popolare del francese del Québec). La mia attenzione si è fatta qui acuta e non ho potuto fare a meno di domandarmi in quante tradizioni sia o sia stata presente una seconda lingua dedicata alla ritualità, di carattere sacro: il latino per l’Europa, l’ebraico per l’antichità che parlava aramaico, il sanscrito per l’India, o tutte le lingue sacre sciamaniche, come quella di cui descrive l’uso Carlo Severi (in Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Einaudi 2004, pp. 227 segg.) parlando del rituale del parto difficile dei Kuna.

Nel rituale di guarigione descritto da Severi (è lo stesso di cui parla Lévi-Strauss nel noto articolo sull’efficacia simbolica contenuto in Antropologia strutturale) la partoriente comprende solo in piccola parte le parole dello sciamano, il quale parla una lingua differente, esoterica, solo in parte coincidente con quella di uso quotidiano. Ma il rituale funziona lo stesso, un po’ come se la donna proiettasse, come su una sorta di macchia di Rorschach, quello che desidera intendere realmente.

Credo che questo funzionamento proiettivo, alla macchia di Rorschach, sia comune a tutte le situazioni rituali in cui entra in gioco una seconda lingua, diversa da quella corrente (latino, ebraico, sanscrito o qualsiasi altra). C’è naturalmente chi (come i sacerdoti) è pienamente in possesso del codice e dunque pienamente in grado di interpretare, ma il rito funziona anche nei confronti di coloro che capiscono poco o nulla. Sono altri fattori, di carattere ritmico e compartecipativo, a garantirne il successo; non esclusa l’oscurità stessa delle parole, garanzia, per il normale partecipante, che si sta avendo accesso a una dimensione differente, quella, appunto, del sacro.

La poesia orale di cui parla Zumthor sembra essere assimilabile più facilmente all’ambito della canzone, cioè a un ambito in cui la funzione rituale (su base ritmica e compartecipativa) è sostanzialmente delegata alla musica. Io stesso, quasi come i francesi di Bretagna, ascolto Alan Stivell, e capisco e partecipo quasi come loro. Per questo penso a Stivell come a un musicista, e non come un poeta.

Nel medioevo, prima di arrivare a essere in volgare, la poesia era inevitabilmente in latino. E la poesia veniva cantata, e non esisteva la separazione che per noi è del tutto corrente tra le due. Quando la poesia assume le forme della lingua volgare aggiunge di colpo al proprio appeal i vantaggi della comprensibilità, ma cerca di non perdere quelli della ritualità. Per questo, per esempio, conserva e coltiva assiduamente la propria metrica, permettendosi di trasformarla nel tempo solo quando è certa che le innovazioni non vanno a inficiare la sua forza rituale di fondo.

Questa forza rituale tende a conservarsi anche quando la poesia non è più legata alla religione, e persino quando non è più legata strettamente all’oralità. I riti si trasformano, sono ormai del tutto diversi da quelli di qualche secolo fa; ma sono nondimeno riti, che richiedono la parola (almeno in una pronuncia interiore, che però mantiene tutta la sua durata). Della poesia non si danno riassunti, né lettura puramente ottica (come quella che state facendo di queste parole), senza pronuncia almeno interiore.

Con tutte le sue trasformazioni, la poesia conserva gelosamente non solo le strutture metriche, ma anche il proprio esprimersi in una lingua speciale, diversa, sacralizzata dallo stesso contatto con la poesia. È la lingua della poesia, una lingua che, per noi, ha le stesse regole di base e quasi lo stesso lessico dell’italiano, ma un uso che può essere anche molto differente da quello della prosa o del discorso quotidiano.

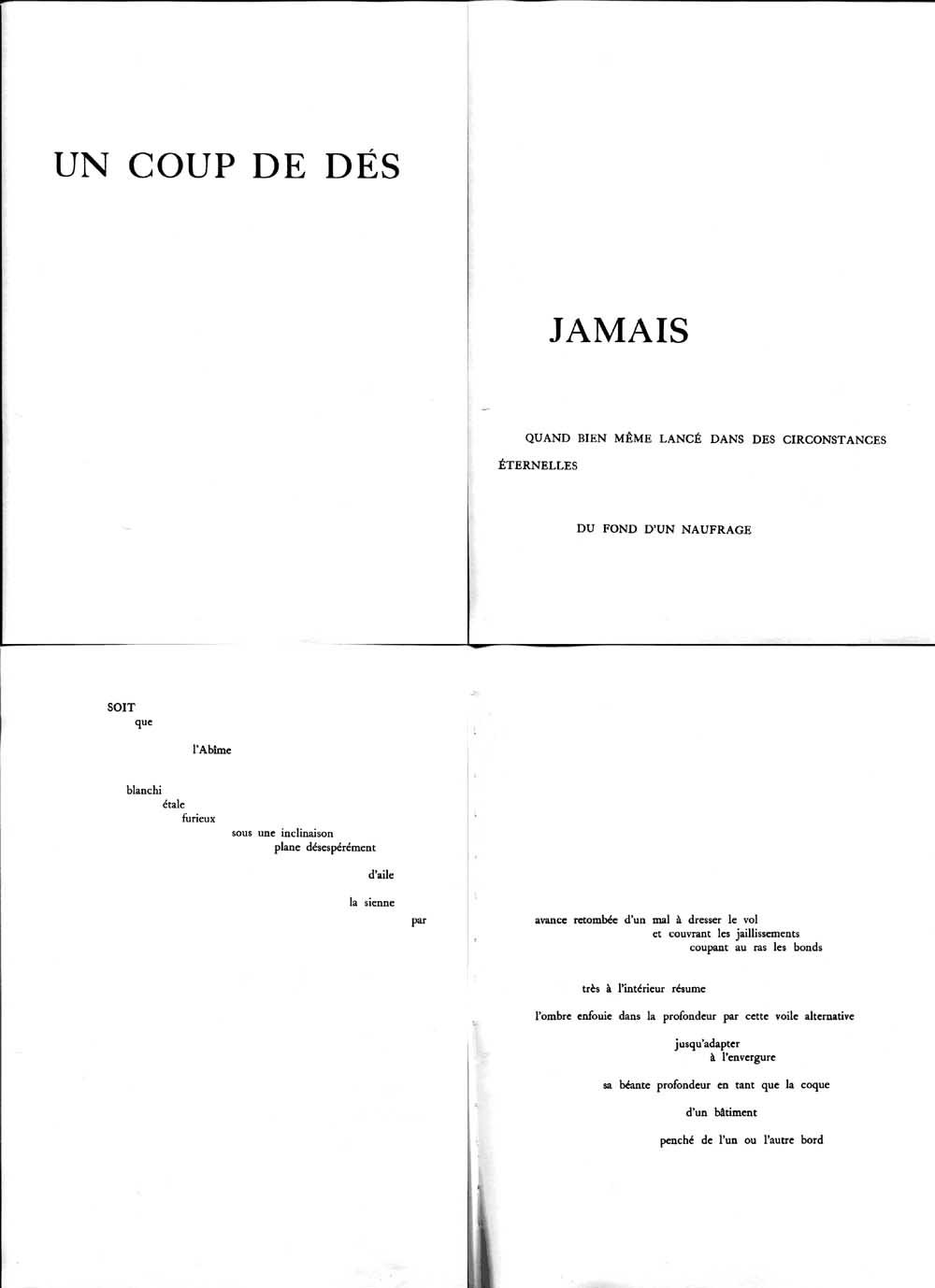

Questa necessità di separazione dalla lingua ordinaria ha certo anche relegato la poesia in un ambito particolare. Sappiamo bene come l’enfatizzazione di questa differenza abbia segnato l’Ottocento poetico italiano sino a D’Annunzio; sino a provocare la reazione dei Crepuscolari e di ciò che ne è seguito. Ma si noti bene che il Novecento non è sfuggito al principio della diversità della lingua poetica: in un contesto in cui la separatezza della lingua poetica è la norma, persino la parlata colloquiale di Corazzini e Gozzano può apparire come una separatezza: è, perlomeno, infatti, la separatezza dalla separatezza. Ma persino in loro, in realtà, la riacquisizione del linguaggio quotidiano è parziale. Per quanto infatti ci si provi a utilizzare le parole e le strutture sintattiche di ogni giorno, l’immissione medesima in un contesto di versi e di a capo forzati, e di pertinenza dei fenomeni prosodici e fonetici, rende inevitabilmente differenti quelle parole e quelle strutture.

Tanti poeti del Novecento poi non si sono affatto riavvicinati alla lingua quotidiana, preferendo semmai cercare un linguaggio rituale differente anche da quello dei propri predecessori, ma indubbiamente riconoscibile come rituale. In questo indimenticabile inizio del suo Laborintus, Edoardo Sanguineti faceva esattamente questo – avendo presumibilmente come riferimento negativo la lingua separata dei poeti ermetisti, con tutta la sua ripresa ottocentesca e dannunziana.

Non tutto è comprensibile in questi versi, né tutto vuole essere comprensibile. Non è solo l’intromissione di parole dal latino a creare questa oscurità: l’intera costruzione sintattica, la scelta di parole inconsuete o inconsuetamente utilizzate, l’assenza di punteggiatura, mirano a una costruzione oscura. In questa oscurità semantica, l’andamento liturgico della recitazione rimane l’elemento dominante. Proprio come la partoriente kuna in presenza del suo sciamano, noi comprendiamo solo in parte, solo qua e là, per sprazzi, ma il ritmo ci prende lo stesso, ci coinvolge, ci trasporta in una realtà che si sta sviluppando, della quale cogliamo faticosamente elementi noti e fascinosi, e ci costruiamo il nostro racconto, la nostra personale veduta, ci immergiamo nella Palus Putredinis del Senso e della Storia. Tanto più potente è la parola poetica (e qui lo è moltissimo) e tanto più ricco e intrigante sarà il racconto che possiamo ogni volta costruire sulla base di quello che si presenta ai nostri occhi, o risuona alle nostre orecchie.

Se invece di leggere con gli occhi stessimo ascoltando una voce recitante, dovremmo essere consapevoli che la possibilità di cogliere il senso effettivo delle parole è ancora, ulteriormente, ridotto, perché la voce corre, e non può ritornare indietro nel testo come l’occhio può fare. La voce può però aggiungere sfumature al suono, può dare corpo al ritmo, può dare musica alla prosodia; può insomma rendere ancora più concreta e avvolgente la situazione rituale.

Se cercate soluzioni, la poesia non è cosa per voi. La poesia si limita ad avanzare proposte, o addirittura accenni di proposte, che ciascuno farà sue a modo proprio. Nel frattempo, proprio nel seguire il suo percorso e nello sforzarci di sentirlo e di dargli un senso, ci ritroveremo in sintonia rituale con tutti coloro che stanno compiendo (o hanno compiuto, o compiranno) la medesima operazione. Molto più che comunicare, la poesia è infatti fare, poiein, anche quando la si sta solo fruendo. E tanto meno la poesia comunica emozioni; al massimo, qualche volta, le produce.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Bell’articolo! È un regalo iniziare una mattinata con uno scritto così.

“Lo scritto è il funerale dell’orale” amava ripetere CB.

Ciao Daniele

Ciao a te, Davide. Grazie

ti ho linkato nel mio blog (scusa, ma non sono capace di fare trackback, pingback o altre simili diavolerie…)

Ma guarda. Io ti conoscevo solo come Ruminazioni.

Avevo visto, comunque. E Grazie

sì, quello è un blog nuovo, riservato solo alle poesie. giusto per mettere un po’ d’ordine…

[…] Guardare e leggere, una riflessione di Daniele Barbieri sulla lingua della poesia, sul rito, sulla voce e su Edoardo […]

[…] presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più […]