Mi sembra che stia montando, nell’ambiente del fumetto (di chi lo legge con affezione, soprattutto) una qualche insofferenza nei confronti dell’autobiografismo e dell’intimismo. La sensazione mi proviene sia dall’esterno (cioè da critiche e commenti che leggo o che ascolto nel Web o altrove) sia dall’interno (cioè da quello che sento io stesso).

Tra le mie letture recenti ci sono due buoni esempi per quello che voglio dire. Si tratta di Renée di Ludovic Debeurme, e di La parentesi, di Élodie Durand, entrambi pubblicati da Coconino. Sono due buoni esempi prima di tutto perché sono due buoni libri, nel complesso, ben costruiti e disegnati (tutti e due, ma in particolar modo quello di Debeurme), che affrontano, in maniera piuttosto diversa, il tema della malattia mentale e dell’esclusione. Particolarmente apprezzabili, in Debeurme, sono gli echi dell’underground e di Edward Gorey. La Durand è forse un po’ meno eccellente nel tratto grafico, ma il libro è comunque molto ben costruito, e il disegno ben funzionale al racconto.

Non c’è quindi un problema di qualità, che nel complesso è buona. Eppure, la lettura di questi libri (e di molti altri ugualmente giocati su una forte dimensione psicologica e intimistica) non mi entusiasma come (forse) dovrebbe. Perché? Ho diverse ipotesi in merito, che, se riguardano me, mi riguardano come esempio di lettore (credo) sensibile, e quindi potenzialmente corrispondente a una collettività più ampia di lettori che potrebbero provare le mie stesse sensazioni.

1. Nella prima ipotesi, banalmente, questi testi, seppur buoni, non sono così buoni come altri. Non so bene se sia corretto far rientrare in questo genere, o almeno nelle sue origini, anche Andrea Pazienza (che certamente era autobiografico) o Lorenzo Mattotti (che certamente è intimista). Né l’uno né l’altro mi hanno mai stancato, forse perché il genere non è lo stesso, o forse perché il loro approccio aveva (ha) una marcia in più, essendo capaci di accostare la dimensione intima al paradossale (l’uno) o al fantastico (l’altro). Ma se invece dei nomi di Pazienza e Mattotti, faccio quelli più recenti di Gipi e di David B., diventa più difficile – mi pare – sostenere che si pongono al di fuori del genere. Eppure potrei dire di loro la stessa cosa, cioè che Gipi e David B. hanno una marcia in più, essendo capaci di accostare la dimensione intima al paradossale (l’uno) o al fantastico (l’altro). D’accordo: anche di Debeurme si potrebbe dire che vira frequentemente al fantastico, visto che il suo underground di riferimento è più quello di Jim Woodring o di Robert Williams che non quello paradossale di Crumb e Shelton. Ma più che fantastico, nel suo caso, io parlerei di allucinatorio, o di incubo. In altre parole, non un’uscita liberatoria, ma un’ulteriore discesa nell’intimo. Ma, di questo, tra poco.

In questa ipotesi, forse, allora, stiamo assistendo all’assestarsi di una maniera. I fenomeni culturali sono molto più complessi della banale equazione migliore qualità = maggiore successo. Perché la graphic novel possa assestarsi come formato culturalmente riconosciuto (e quindi acquistato da un ampio pubblico) deve essere riconoscibile come appartenente per certi versi a un mainstream di prodotti culturalmente riconosciuti. Ora, è un luogo comune dentro cui cresciamo quello secondo cui un romanzo serio è un romanzo psicologicamente profondo, il che mette il genere introspettivo automaticamente al top dei generi romanzeschi. È facile infatti dubitare della seriosità dell’avventura o del fantastico, per non dire dell’umoristico; più difficile dubitare invece dell’autobiografico o dell’intimistico. Insomma, il pubblico riconoscimento della graphic novel come prodotto alto passa inevitabilmente attraverso una certa dose di psicologismo.

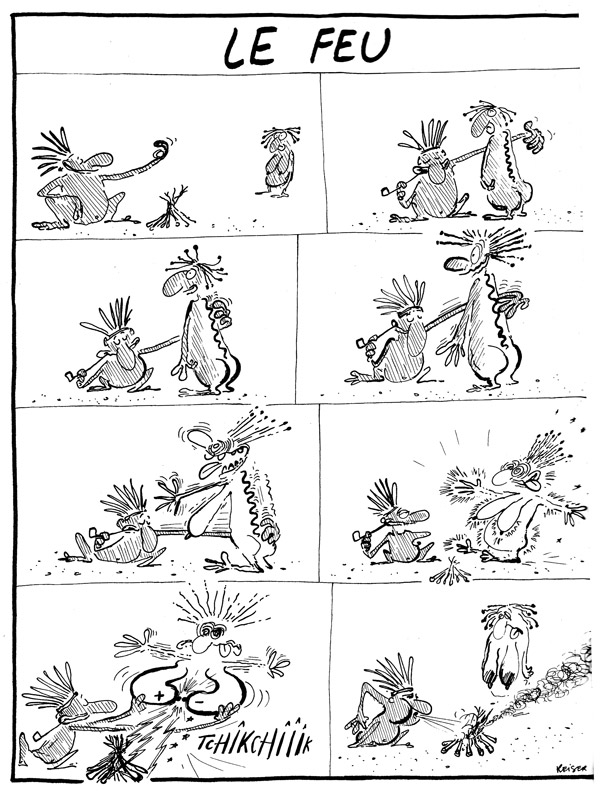

2. Da qui nasce la seconda ipotesi, secondo la quale, indipendentemente dalla qualità di questi testi, chi ama i fumetti perché sono fumetti sente puzza di bruciato; sente cioè che, alla ricerca del riconoscimente culturale, qui si sta svendendo qualcosa. E il “qui” non si riferisce tanto al lavoro specifico né della Durand né di Debeurme, ma al contesto di cui essi fanno parte, e che li porta a lavorare in questo modo. Insomma, c’è la sensazione di un qualche tipo di snaturamento del fumetto, che non avviene né in Pazienza né in Mattotti né in Gipi né in David B., che continuano comunque a navigare in un immaginario che è anche quello dell’universo a fumetti – mentre altri autori sembrano quasi dei romanzieri che si esprimono per immagini – e magari lo fanno pure bene, però senza rispetto per il passato del linguaggio. E sembrano quasi più legati al mondo del romanzo verbale che a quello del fumetto. Se questa può essere una qualità per il lettore di romanzi (che lo avvicinerà dunque alla graphic novel) non lo è per il lettore di fumetti, che si sente in qualche modo tradito, e per ragioni di mercato. Persino l’allucinatorio di Debeurme (con tutte le sue non indifferenti qualità) non sfugge a questo sospetto, quasi fosse un modo per ricreare l’atmosfera del romanzo colto sfruttando i riferimenti del fumetto.

3. La terza ipotesi è quella della stanchezza. Il fumetto intimistico/autobiografico nasce tra la fine dei Settanta e i primi Ottanta, per esplodere negli ultimi quindici anni. Magari semplicemente siamo stanchi, come lo siamo (almeno io personalmente) di storie di superoeroi e di fantasy. Certo, il capolavoro è il capolavoro, qualunque sia il genere. Ma appena la qualità scende appena un poco, la stanchezza si fa sentire – e se scende ancora di più, la reazione inevitabile è del tipo “chepp…!”.

4. C’è una quarta ipotesi, meno banale di quanto sembra, ed è che gli autori di cui sto parlando sono francesi. È vero che il discorso che sto facendo si attaglia anche a parecchi americani (tipo Craig Thompson, o la Abel, o Madden). Ma il fatto che siano francesi dà adito a un sospetto, che dipende dal tipo di mercato. La Francia è infatti il paese che ha il maggiore mercato “colto” del fumetto, e di conseguenza la necessità di maggiore standardizzazione di un prodotto di buona qualità. L’assestarsi di una maniera, di cui parlavamo sopra, è particolarmente sospettabile in questo contesto, e corrisponde a quello che succede in Italia, per esempio, col fenomeno editoriale del romanzo (tout court, cioè verbale), che è sempre più un prodotto di fattura editoriale, che presso i grossi editori passa solo se possiede certe caratteristiche di vendibilità, ed è di conseguenza aggiustato e riaggiustato editorialmente per adeguarlo alle esigenze. La dimensione ridotta del mercato italiano del fumetto ha un po’ salvato la nostra situazione in questo senso, garantendo la natura artigianale/artistica (due modi di dire la stessa cosa che hanno un riconoscimento culturale diverso) del prodotto nostrano. Inevitabilmente, con l’espandersi del mercato e il successo della graphic novel, ci andremo francesizzando anche noi – nel bene come nel male.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Leave a Reply