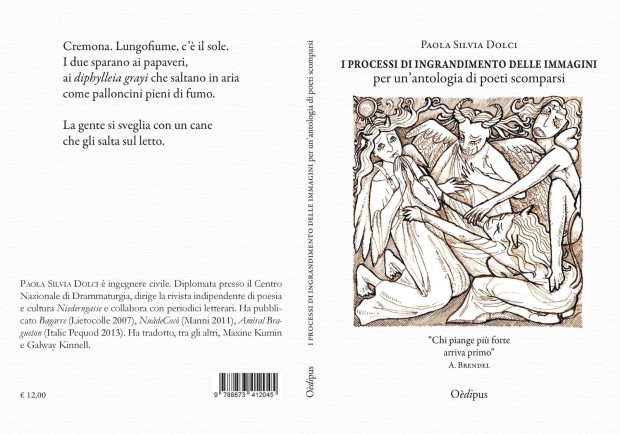

Ombre di Igort, Vittorio Giardino e Antonio Rubino nel delirio espressionista di "Doppio sogno" (primi anni Novanta)

Qualche sera fa, all’inaugurazione delle mostre di José Muñoz e Vanna Vinci a Bilbolbul, ho incontrato Igort e, dopo la consueta affettuosa scazzottata iniziale, con la quale gli comunicavo che ero contento di vederlo, ho aggiunto che vederlo proprio lì era un fatto particolarmente speciale, perché lui era proprio il medio proporzionale tra i due autori in mostra, l’anello mancante tra Muñoz e Vinci. Lui si è ovviamente schernito, ma io ho continuato a pensare che fosse così.

Poi ho visto le mostre. Di Muñoz credo per il momento di avere parlato abbastanza, mentre le tavole di Vanna Vinci mi hanno fatto venir voglia di rileggermi i suoi libri, le sue storie. E così, appena ho potuto, ho fatto.

Cercavo, tra l’altro, le tracce di Igort, e, attraverso lui, di Muñoz. Non è così difficile trovarle, specie quelle del primo Igort (Goodbye Baobab, con Daniele Brolli) sulla prima Vinci: il montaggio, l’uso dei neri, questo senso di irrealtà nel cuore stesso del reale; ascendenze da Muñoz, anzi no, da Muñoz e Sampayo, perché anche nel modo di raccontare l’influsso si sente.

Ma poi, nelle pagine della Vinci, ho ritrovato di colpo Antonio Rubino. Dopo averlo visto con chiarezza in quella che mi è parsa quasi una citazione (la storia “Doppio sogno”, dei primi anni Novanta), l’ho ritrovato qua e là quasi dappertutto, nel modo di distribuire le figure nello spazio, e di riempirlo con un’insistenza quasi decorativa.

Poi, ancora, mi è saltata agli occhi Grazia Nidasio, nell’apparenza di leggerezza di certi personaggi femminili, un’apparenza che è sempre soltanto tale, perché né i personaggi della Nidasio né quelli della Vinci sono mai davvero leggeri. Ma tutte e due sanno temperare il dramma con l’ironia, sanno far finta di giocare mentre dicono cose molto serie.

C’era anche Gianni De Luca. Ce n’era parecchio, con il suo modo di costruire le successioni temporali senza creare vignette, creando così un tempo fluido, quasi sospeso.

Ci avevo visto anche Frank Miller, specie il primo, quello di Ronin, ma qualcosa non mi quadrava, e ho capito il perché quando ho riletto la piccola introduzione di Luigi Bernardi a un volume del 1997 (Ombre). Il riferimento giusto è infatti il fumetto giapponese, e Miller ci entra di traverso perché pure lui vi ha attinto moltissimo, specie in Ronin. Il modo di montare le pagine, di costruire certe sequenze, sono evidentemente quelli di chi ha letto (e ben digerito) un bel po’ di manga.

Incominciano a diventare tanti, i riferimenti. E ce ne sono certamente altri, perché rileggendo le pagine della Vinci ho continuamente una sensazione del tipo: “Questo mi ricorda qualcosa. Ma cosa?”. Dovrebbe essere un difetto, e invece non lo è affatto. Sia quanto ai racconti sia quanto al disegno, la Vinci dimostra una sicurezza autoriale e una fondatezza dei propri principi espressivi così nette che non si ha affatto la sensazione che “copi”. Tutti questi riferimenti non producono l’impressione di un patchwork, fatto di pezzi presi qua e là. Piuttosto, è la sensazione che può produrre un piatto di alta cucina, al cui sapore tutto suo si associano una quantità di profumi, ciascuno evocativo di qualcos’altro, talvolta riconoscibile, talvolta meno, ma non meno intrigante per questo (anzi, forse di più).

Quando finalmente mi rendo conto che ci sono spesso citazioni in apertura (e persino in chiusura) nelle storie della Vinci, qualcos’altro mi si muove dentro, e mi viene in mente che l’altra sera Vanna stessa ci ha rivelato che persino i titoli delle sue storie sono citazioni.

Eppure le sue storie non lo sono. Sono belle storie, solide e fantastiche, disegnate con un segno così originale da aver fatto scuola. Si vede che, come disse il poeta, “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni”, e i sogni della Vinci sono quelli di una sensibilità quotidiana intessuta di letteratura, sia verbale che a fumetti. E dunque, leggere le storie della Vinci è come immergersi in un labirinto in cui la vita, densa e ben presente, viene sempre vista attraverso gli specchi deformanti del nostro immaginario letterario, caricandosi di una quantità sfuggente di sensi.

Una strategia vincente. Magari la Vinci l’ha assorbita da Mattotti. Magari no, o magari da qualcun altro. L’ha assorbita bene, comunque, con rara originalità; e persino dimostrandosi capace di rivoltarla in sarcasmo, con le frecciate un poco ciniche della Bambina Filosofica. Non sono pochi quelli che, da qualche anno, la stanno assorbendo da lei. Se tutti lo sapessero fare come lei, se tutti avessero la cultura che si intravede dietro questi giochi, se tutti l’avessero digerita così bene, quella cultura, e fossero capaci di interrogarsi sul proprio rapporto con essa, avremmo di sicuro una generazione di giovani talenti.

P.S. E Vittorio Giardino? Non ce lo vedete Giardino? (Be’, non nella Bambina Filosofica, d’accordo)

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Leave a Reply