In architettura, posso usare un pilastro di ferro a vista per comunicare un senso di modernità industriale; ma il pilastro ha comunque una funzione portante (come un pilastro di pietra, mattoni o cemento) ed è comunque esposto agli attacchi della ruggine (a differenza di un pilastro di pietra, mattoni o cemento).

Quando scriviamo, ci preoccupiamo di solito di scegliere e organizzare le parole allo scopo di esprimere al meglio il nostro pensiero. Così (come ci viene insegnato a scuola), tra diverse parole grosso modo tra loro sinonime, la nostra scelta è guidata comunque da un criterio strumentale: la parola da scegliere sarà quella il cui significato si avvicina di più a ciò che vogliamo esprimere.

Prendiamo allora la parola cammino. Tra i suoi sinonimi troveremo percorso e tragitto. Ora, supponiamo che un noto incipit venga trasformato in questo modo:

Nel mezzo del tragitto di nostra vita

Be’, è evidente che non va, e non solo perché siamo così abituati al suono del verso autentico di Dante da farci immediatamente suonare falsa ogni sua variazione, ma anche perché questo verso non è un endecasillabo. Non lo è perché, a differenza di cammino, tragitto non sopporta l’apocope: possiamo, in italiano, avere cammin, ma non possiamo avere tragitt. Questa è una caratteristica della parola cammino che dipende dal materiale sonoro di cui è fatta, e non dal suo significato.

E tuttavia Dante, se per lui tragitto fosse stata davvero un’opzione di valore, avrebbe potuto correre ai ripari e, senza gran cambiamento di senso, trasformare il verso così:

Nel mezzo del tragitto della vita

(infatti quel “mi ritrovai” che immediatamente segue rende sufficientemente evidente a chi appartenga quella vita)

Eppure, di nuovo, benché questo sia finalmente un verso endecasillabo, sentiamo che qualcosa non va. Permettendo l’apocope, infatti, la n presente in cammino fa sì che si possa costruire in quella posizione un subitaneo senso di sospensione che organizza l’endecasillabo in due parti: prima un settenario che si conclude in una situazione di tensione, e poi un quinario risolutivo. Si tratta di una strategia musicale, dunque, evidentemente basata sulle caratteristiche fonetiche del materiale. Se cambi il materiale, dunque, pur conservando sufficientemente il senso, cambi anche il percorso musicale.

Se il valore della poesia dipendesse solo dal significato delle sue parole, e la leggessimo come se fosse una prosa informativa (come molti lettori, purtroppo, fanno), allora, analogamente, il valore di un dipinto dipenderebbe solo dal suo soggetto, e non avrebbe nessun senso dare maggior valore artistico, per esempio, a Lo sposalizio della vergine dipinto da Raffaello piuttosto che all’omonima (e strutturalmente similissima) opera dipinta dal suo maestro Pietro Perugino. Certo, dal punto di vista funzionale, valutati come strumenti visivi per darci un’idea di come sia avvenuto quell’evento biblico, i due dipinti sono perfettamente equivalenti. Anzi, forse è addirittura migliore quello di Perugino, guardando il quale possiamo meglio concentrarci sulle caratteristiche dell’evento senza essere distratti dalla qualità visiva della composizione (e, analogamente, non ameremmo che i nostri quotidiani dessero le notizie in terza rima, nemmeno se le scrivesse Dante in persona, ritornato appositamente per noi dal suo viaggio agli inferi).

Ma qual è la materia di cui sono fatte le parole? Il suono, o l’inchiostro? oppure anche, come accade con quelle che state leggendo qui, la semplice variazione dell’intensità luminosa? Semplifichiamo: è insomma una materia sonora, oppure è una materia visiva?

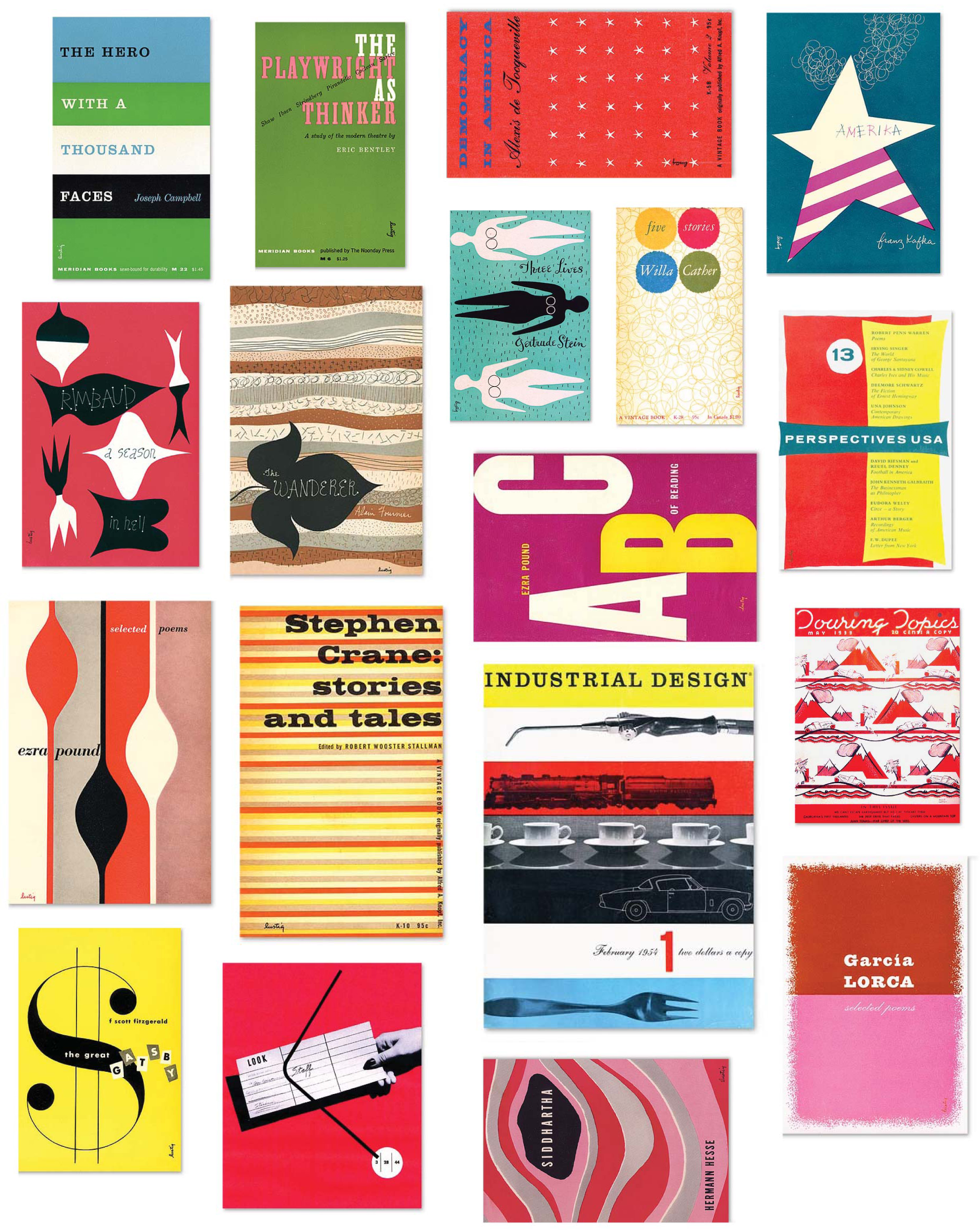

Per quanto riguarda la poesia dovremmo dire che è la materia sonora, di cui la scrittura non è che la notazione che permette di riprodurla. Ma non sempre è così. Esiste, per esempio, la poesia visiva, sia nella versione barocca del calligramma, sia in quella moderna che va da Mallarmé e Apollinaire, attraverso Marinetti, sino alle esperienze di Adriano Spatola e Lamberto Pignotti e oltre. Qui la materia di cui sono fatte le parole è assai più grafica che sonora, e la parola, oltre che semanticamente, agisce visivamente piuttosto che acusticamente.

Qualcosa di simile accade anche, per quel poco che ne so, nelle tradizioni poetiche dell’Estremo Oriente, dove l’arte calligrafica ha un ruolo sociale radicalmente più ampio che in Occidente. La materia della poesia sarebbe dunque, in un’esecuzione poetica calligrafica, sia quella grafica che (forse in subordine) quella sonora evocata.

Tornando a noi, è ben strano questo ruolo che, in poesia, avrebbe dunque una materia sonora che, di fatto, sulla carta dove la poesia è stampata, non è affatto presente. Nel mondo della musica, la musica non è la partitura, bensì la sua esecuzione, e la partitura non è che un supporto mnemonico per trasmetterla (o, magari, per analizzarla con calma). Se questo principio dovesse valere per la poesia, dovremmo allora sostenere che la poesia non è quello che sta scritto, bensì la sua esecuzione orale.

Eppure, chiunque abbia ascoltato letture, anche di qualità, di testi poetici non ancora personalmente fruiti nella versione scritta, sa bene quanto vada perduto in una lettura ad alta voce, rispetto a quello che la lettura visiva ci può permettere di cogliere. Una performance di qualità ci può rivelare qualcosa che non avevamo ancora colto, e certamente una buona lettura teatrale di una poesia che già conosciamo può essere un’esperienza emozionante – ma si tratta comunque di un “in più” che non compensa quell’”in meno” procurato dall’assenza della lettura visiva.

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Beh, cominciamo dal fondo (o dall’inizio): complimenti per il sito.

La poesia è una cosa (alla latina) seria e per questo va considerata un’arte di livello dove chi la scrive deve necessariamente portarne rispetto. E qui mi collego al tuo articolo, alla “sacralità” della parola, al fatto che la scelta dei termini sia qualcosa di fondamentale e di fondante per l’intero verso e quindi per l’intera poesia. Oggi con troppa semplicità ci consideriamo tutti poeti.

[…] con l’autore stesso. Qualche accenno su questo tema c’era già nel mio post del 22 febbraio (Della poesia e della sua materia (sonora e grafica)), ma credo di avere ora diverse altre cose da […]

Ecco qua: ma non è che l’opzione visivo vs sonoro sia fuorviante, ed invece la vera materia sia mnemonica, cioè proprio lo spazio e il tempo di risonanza e fruttificazione di senso nella dimensione memoriale, che è poi la ‘materia’ che forma la nostra identità e la vita in senso umano, e che è infine pure lo scopo stesso della poesia quale tramandanza di sapere vitale – a chiudere un cerchio che non ha conclusione perché è ciclo di variazioni infinite e perenni? Cioè: cosa sto davvero trasmettendo con questo ritmo (testuale, verbale)? Un respiro, uno spirito: ossia uno stato d’animo, entro un con-testo/mondo/realtà insieme storica ma anche sovrastorica – eterna perché non ha tempo, pur manifestandosi nel tempo. Dunque questo valore ‘materiale’ del suono-voce, poi oggi interiorizzato e smaterializzato in forma visiva e informatica, ha una qualità si può dire fisica: è carne e sangue, ma non scissi dall’anima, è corpo vivente, pulsazione cosmica perché ha senso solo entro una rete infinita di relazioni. Questa connessione e accordo accomunante operato dal ritmo verbale, attraversa le varie esperienze dei sensi: l’immagine, la musica, gli odori, i gusti e il tatto – rievocandoli riassunti nel testo, che fa da attivatore di senso più che determinati (finiti) significati. Questa è la vera ‘materia’ della poesia: questo tramite (medium) polisemantico che interessa tutti i settori e possibilità della vita senza esaurirsi in nessuno di essi; è sim-bolo, in vari sensi – ci ricollega alla nostra reale e profonda natura, ci collega agli altri, ci collega alle cose, al passato e al futuro, ma soprattutto al presente e ci riattiva l’attenzione come nient’altro. La comunione, generata non dal solo testo ma anche dal suo ascolto eseguito (come partitura, ma pure quale ordine nel senso di comandamento di chi in ascolto si affida a chi sa e l’ama e se ne prende cura – è affettiva l’origine di ogni linguaggio e d’ogni comunicazione, come ben sa l’attore col sottotesto e ogni madre che si relaziona al figlio ancora in-fante), è la materia in questione: quella che cercava Dante dalla Vita Nova al De Vulgari al Convivio alla Comedìa – difatti come nessun altro rifonda un mondo, chiudendo un’epoca e inaugurandone un’altra. Tutto questo, il centro e cuore di tutto, oggi è andato perso e lo si cerca invano in mille rivoli dispersi che figurano sotto il nome di studi specialistici e sperimentazioni linguistiche che alla lettera “lasciano il tempo che trovano”, inserendosi al più nella progressiva deriva che non fa che allontanarsi appunto dal punto centrale: eludendo le domande cardine, dando risposte ancor più fuorvianti affermando illudendosi di non volerle dare, costruendo decostruzioni di senso che non smontano menzogne per far spazio alla verità, ma anzi la intaccano con altre mezze verità più pericolose della piena e netta falsità. Il risultato, di cui son complici pure gli intellettuali attuali (o cosiddetti e sedicenti tali), è esattamente questo mondo che patiamo e che continua a implodere sotto le sue stesse spinte auto-distruttive, e magari in buona fede – ma proprio perciò, perché illuso e inconsapevole, tanto più pericoloso: nel chiasso, nessun messaggio arriva alla comunità – ne arrivano svariati diversissimi tutti a singoli senza legame.