16 Febbraio 2013 | Tags: poesia | Category: poesia | Grazie a Narda Fattori e a Cristina Bove, è qui, e inizia così:

Belle queste poesie; si aprono su un mondo e si chiudono su un altro, con un po’ d’ironia e un po’ di desolazione. Si affidano sia alla visione che al pensiero e impastano un lessico specialistico a quello colloquiale. Barbieri conosce la grande libertà di cui gode la poesia per statuto: libertà di contenuto, di stilemi, di scelte lessicali e retoriche, si accomodano sul versante lirico ma non disdegnano quello narrativo o sapienziale e riflessivo. Dicono l’angoscia ma anche il divertissement, il gioco fonico e assonante.

Nessuno, infatti, è mai riuscito a dare una definizione esaustiva della poesia, essa sfugge ai canoni e ad ogni forma di ingabbiamento eppure ha regole rigidissime che la governano e l’orecchio attento sa discriminare la buona dalla cattiva poesia.

“Il poeta è colui che con le parole incanta l’animo e fa battere il proprio cuore e quello altrui. Anche se non siamo fatti da Dio siamo fatti di Dio. (……………) La poesia è un lungo viaggio nell’ ignoto.” questo dice Roberto Benigni, che molto l’ha frequentata e che forse è lui stesso un poeta che si nasconde.

La prima poesia di Barbieri è un gioco di immagini specchiate… (segue qui)

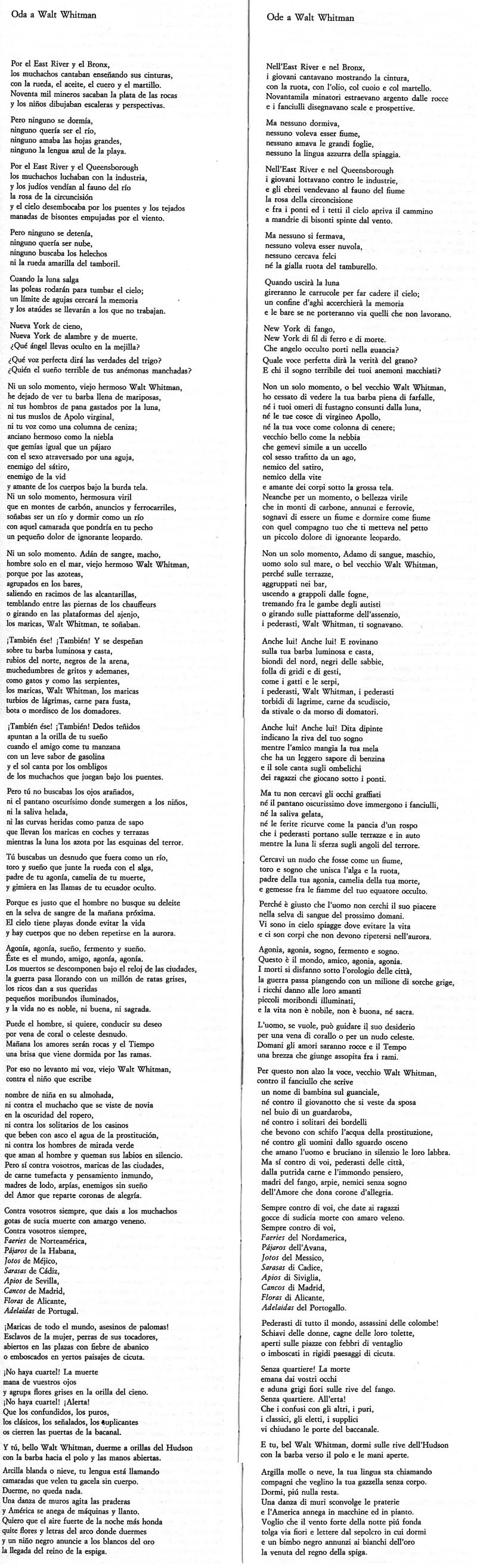

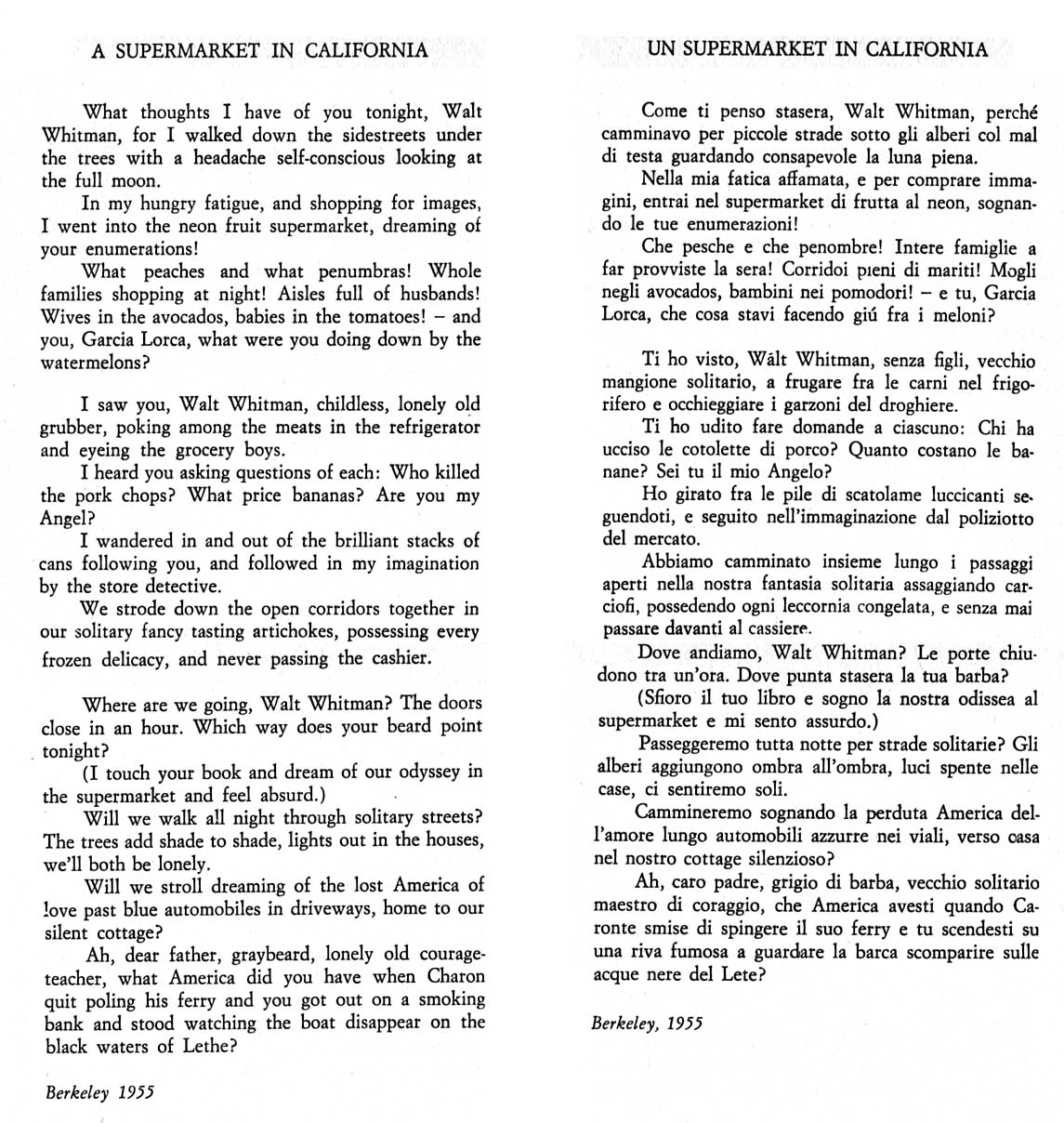

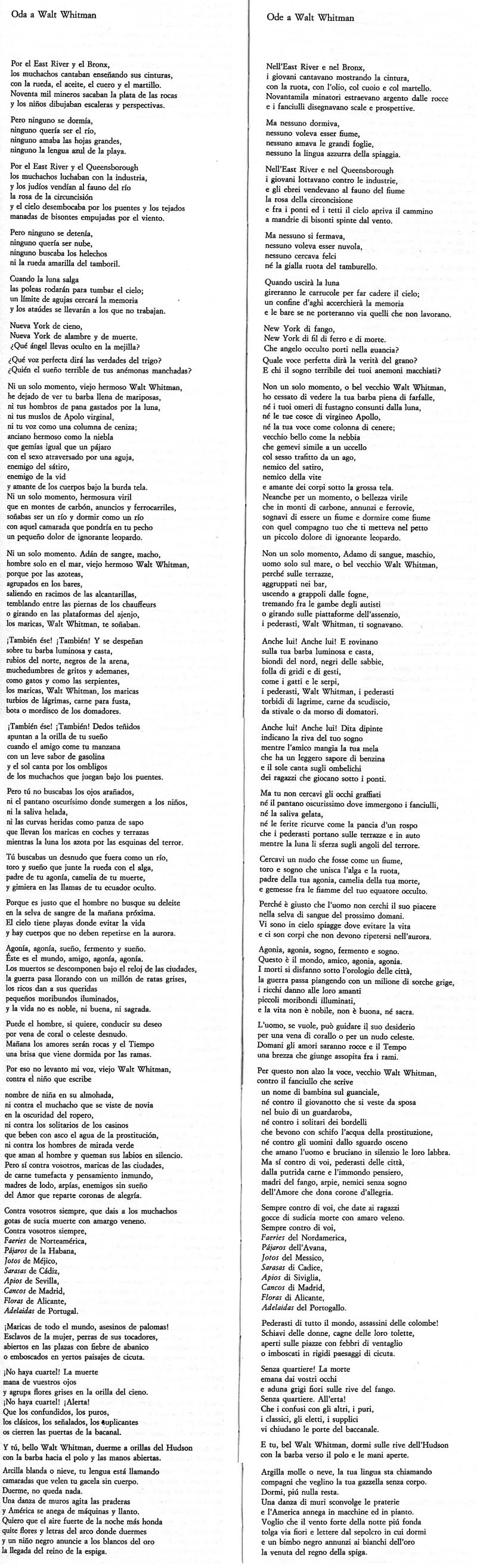

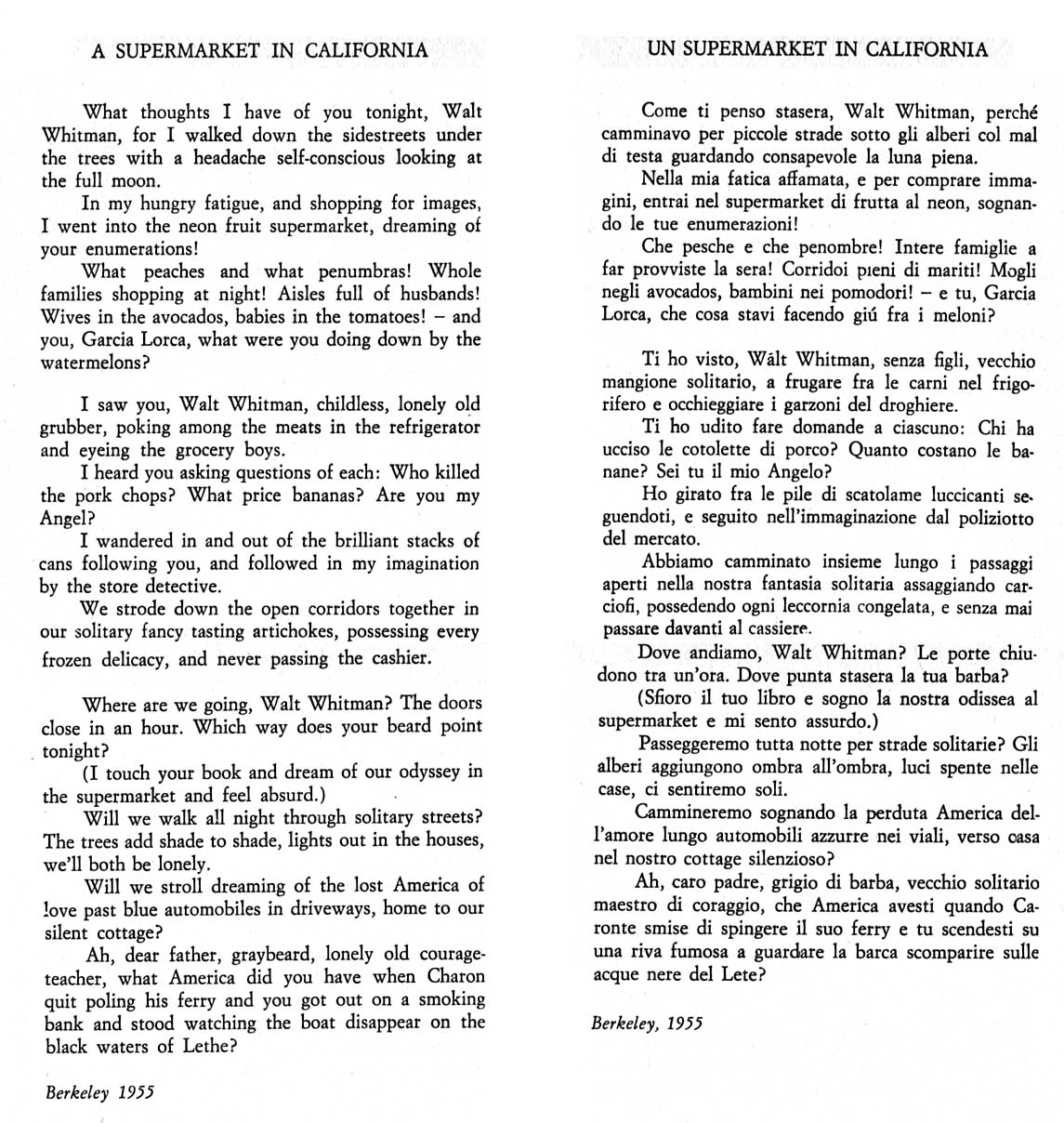

Federico Garcia Lorca – Ode a Walt Whitman (trad. di Vittorio Bodini)  Allen Ginsberg,” A Supermarket in California” (trad. di Fernanda Pivano)

Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive. Pochi poeti hanno suscitato in altri poeti emozioni profonde come Walt Whitman. L’immagine del bel vecchio con la grande barba grigia è rimasta incistata dentro molti. Forse, al di là della grandezza della sua poesia, è stata cruciale la sua costruzione del mito di un paese giovane e in grande crescita, e la sua capacità di inventare questo mito trascrivendolo con forme nuovissime e potentemente incisive.

Nell’immagine dell’America dell’Ottocento, il paese dell’avventura, della scoperta e della conquista, in cui la novità viene accolta con l’entusiasmo della giovinezza, può essere giovane anche un vecchio, specie questo vecchio; una sorta di Omero del Nuovo Mondo.

Per lo spagnolo García Lorca, nei primi anni Trenta, Whitman può apparire il simbolo del mondo nuovo, alieno, meraviglioso e terribile, che egli sta scoprendo attraverso le maglie del surrealismo, scoprendo pure quanti debiti il surrealismo stesso mostri nei confronti del vecchio poeta.

Per l’americano Ginsberg, a metà dei Cinquanta, Whitman può apparire il simbolo del mondo ugualmente nuovo, ma ormai ridotto a quotidianità, a commercio, a banalità – eppure magari riscopribile nella sua natura profonda proprio attraverso di lui, capitano oh mio capitano.

Non è certo un caso che il tema dell’omosessualità emerga in ambedue i testi, potente e centrale in García Lorca, con la sua condanna della pederastia; accennato ma comunque rilevante in Ginsberg. Per la vita di tutti e tre i poeti il tema dell’omosessualità è stato rilevante: inconfessabile in Whitman, nascosto in García Lorca, pubblico per Ginsberg. Ma quello che in Ginsberg sembra qualcosa di più o meno risolto, in García Lorca è un profondo dramma di differenze, magari specchio delle medesime confusioni (tra omosessuali e pederasti) di cui egli stesso poteva essere stato vittima.

Metto qui questi testi senza altri commenti, perché sono entrambi testi che ho molto amato da molto tempo, e che per coincidenza mi sono ricapitati sotto gli occhi recentemente, scoprendo che alcune delle immagini che nella mia memoria attribuivo all’uno appartenevano invece all’altro. Tra i miti che costruiscono la poesia, c’è indubbiamente anche la poesia stessa, e gli uomini che la fanno – ma i miti vivono attraverso la memoria, e la memoria, spesso, fa quello che crede.

Walt Whitman

6 Febbraio 2013 | Tags: Italo Testa, poesia | Category: poesia |  Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva. Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva.

Poi, certo, ogni autore sogna di sfornare il classico, quell’opera che resta sugli scaffali a lungo, al limite per sempre. E questo ci rivela che esiste (almeno) un terzo criterio di durata, che dipende da quanto (e sino a quando) il testo in oggetto esprime qualcosa di cruciale per un numero rilevante di lettori. Non è un criterio generalista né generalizzabile, ma è nondimeno un criterio influente; forse quello, sulla società letteraria, più influente di tutti: le opere che saranno ricordate sono quelle che soddisfano questo terzo criterio, infatti. E, proprio per questo, in fin dei conti questo terzo criterio si trova alla base di ogni presentazione critica di un testo poetico: deprivata di qualsiasi possibilità di successo commerciale, la poesia vive di approvazioni personali e profonde, sogna di incarnare lo spirito del tempo, e che quello spirito possa essere ritrovato a lungo…

Da questo punto di vista, per quanto poco un testo poetico duri, almeno un decennio o due gli spettano di diritto. Per quanto effimero possa essere il suo senso, non decadrà secondo il criterio delle librerie, bensì, semmai, secondo quello del gusto – il quale ha comunque tempi un po’ più rilassati. Proprio per questo motivo, io rivendico il diritto, in quanto critico, di considerare come novità tutti i testi poetici usciti negli ultimi dieci-quindici anni, e di proporli eventualmente qui – magari alternati, se capita, con dei veri classici o anche con dei sospetti classici (i quali potrebbero essere anche più giovani, benché in odore di durata).

Anche La divisione della gioia, di Italo Testa (Transeuropa 2010), come ogni altro testo poetico, ambisce a entrare tra i cosiddetti classici; ma lo fa, mi sembra, anche in un altro senso, quello, per intenderci, per cui esiste una differenza lessicale tra classicità e classicismo. Nel caso di Testa, parlare di classicismo non vuole scomodare l’antichità classica, e nemmeno altri classicismi più recenti, come quello ermetista. Nondimeno, è inevitabile, leggendo la scrittura calibrata, elegante, appassionata, spesso avvincente, di Testa, che si sentano gli echi di una serie di classici del Novecento, da Montale a Sereni a Fortini, a Eliot e all’ultimo Porta, persino al Pavese di Lavorare stanca. È una poesia, potremmo dire, riflettutamente sentimentale, appassionatamente riflessiva, attenta sia alla costruzione metrica che a evitare gli eccessi intellettualistici dei neo-metricisti. Si parla di una storia d’amore, di sesso, di passione e di difficoltà di rapporto; si racconta molto, e anche bene, sempre a cavallo tra il distacco e la partecipazione. C’è una bella storia, con un bel linguaggio, un bel ritmo poetico…

Ma si ha come l’impressione che questa limpidezza sia troppo intenzionalmente classica; e mentre tutti quesi echi costituiscono indubbiamente un pregio per i versi di Testa, ne sono insieme anche il limite. Questa ricchezza, e il bel racconto che la accompagna, finiscono per appartenere, ai miei occhi, a un’altra epoca, un’epoca classica, che non è la mia; e il mio apprezzamento, che durante la lettura c’è, indubbiamente, e ed è anche frequente, a volte persino forte, finisce per essere arginato dalla sensazione di trovarmi altrove – negli anni, insomma, poeticamente meravigliosi, di Montale, Sereni, Fortini…

Non è un peccato subire degli influssi, certamente. Senza influssi non c’è poesia, né nessun’altra creazione artistica. Non è un peccato nemmeno lasciarli vedere. Ma quando la sensazione mi arriva così forte, come lettore io perdo il contatto diretto col testo, o col discorso che gli sta dietro; e vivo la sensazione di non essere io, oggi, il destinatario di quelle parole, bensì un lettore mitico di qualche anno fa. D’altra parte, proprio come ogni autore segue dei miti, allo stesso modo anche ogni lettore lo fa. Io non posso certo escludere che La divisione della gioia possa entrare nel novero dei classici, nel giro di qualche anno (non mancano di sicuro, a quest’opera, le qualità tecniche per meritarlo), ma questo non potrà accadere per mano di lettori che non si possano del tutto riconoscere come i suoi.

Da: La divisione della gioia (sezione II)

I. UN LUOGO QUALUNQUE

o sulle poltrone in prima fila,

davanti a un sipario grigio

segui in allerta la scena vuota,

come una macchia nera in un quadro

lo spazio deserto ti incornicia:

è stato sulle scale, il gradino

lucidato dai passi anonimi,

l’ombra obliqua che taglia lo stipite:

oppure è quando senza preavviso

il chiavistello con uno scatto

scuote l’uomo che dietro la porta

a torso nudo liscia il lenzuolo,

quando la sedia accostata al muro

ha mosso un’ombra dentro la stanza

e i panni inerti sul ripiano

hanno mandato un lampo nel buio:

o è stato mentre risalivi

fino al nostro primo appartamento,

la mano appoggiata al corrimano,

appena il vento ha mosso le tende

contro le assi del pavimento

e hai visto le crepe nella brocca,

ti sei voltata contro il bianco

squarcio del lino sulla parete:

o è stata la mia sete a disfarti,

lo sguardo osceno che getto al mondo

sulle braccia sode di una donna

in vestaglia, di primo mattino,

con la brama del volto coperto,

del taglio aperto lungo le natiche,

e ogni volta che le spalle forti,

ossute, come un quadrante bianco

tornavano a imprigionarmi

nel tempo del corpo sconosciuto,

in un interno spoglio e taciuto:

o è stato in una casa a due piani

sopra la croce di Sant’Andrea,

mentre anch’io nella marea

del desiderio cadevo vinto,

ansimando per la prima volta

preso tra i rami del suo ailanto,

o quando da dentro chiudevamo

le tende, a telefono spento

per sentire sul binario il treno,

senza più un gesto o un pensiero vero,

se da allora il passaggio è precluso

e non posso tornare a ciò che ero:

ma forse anch’io un giorno ho pensato

presto le macchine partiranno,

la casa sarà per noi sbarrata

e io sotto un lampione astioso

sfoglierò altre pagine, altri libri,

o camminerò lungo un parco

e nemmeno la notte potrà

nascondermi, se guarderai sotto

le tue finestre sulla panchina,

o se appoggiata a uno schienale,

nuda, alle undici di mattina

ti toccherai furtiva, e senza

più ben sapere chi siamo stati,

quando la lampada ci cadeva

a lato, e il letto si spostava

dal muro, e l’acqua non bastava:

così, se tutte le cose restano

su se stesse, come le colonne

contente di sopportare il peso,

di opporsi alla gravità che incombe

dalle architravi, dai porticati,

o i ciottoli sparsi sulle piazze,

i coppi scuri, incatramati

tra i lucernai aperti ai venti,

i fori da cui la luce piove,

e poi le griglie sui marciapiedi

impassibili a prender nota

della curvatura delle gambe,

del lino che corre tra le cosce,

come tutta stia nel suo contegno,

e accolga indifferente la luce

nella presa rapace dell’ombra

che cade sulle facciate calme,

sull’intonaco che irride i nostri

sforzi di camminare eretti,

restare fermi a un davanzale,

o i tentativi di imitare

la fissità del cielo, di statue

mute che si tengono i gomiti

nell’aria domenicale, oppure

sotto due fila di luci in fuga

posano gli occhi su una tazza

con i polsi, le labbra serrate,

le dita richiuse con fermezza:

anche così si annega l’ansia

nello specchio marmoreo di un tavolo,

anche quando la vita si piega

tra le imposte, sull’impiantito

verde, o dietro la ghigliottina

che separa il tempo dalla stanza:

nemmeno così sarà redento

questo agitarsi, questo andare

esposti a ogni buffo di vento,

o nella luce artificiale

di un neon credere che la notte

non sia notte, il verde non scintilli

immune da ogni nostro sguardo,

le merci esposte nel silenzio

di una vetrina siano lo sfondo

del nostro tranquillo sovrastare,

del dominio saldo della specie:

e quando nelle insegne luminose

che ritmano i grani dell’asfalto

hai visto il segno certo, il richiamo

ribattuto da ogni nostro passo,

o in una vetrina, controluce

hai scorto sul ripiano le pose,

le ossa spigolose del suo corpo

segnarti senza più un riparo,

come il giorno che stesa sul letto

ti sei girata, tranquilla, e hai visto

le grate che spartivano il vetro,

e alzandoti di scatto hai detto

che non sarebbe successo niente,

che tutto era ancora intatto

e mentre ti guardavo in silenzio

sei sparita nell’angolo cieco:

allora ho visto che nulla torna,

che la fragilità ci insidia

dall’interno, dentro le giunture,

s’insinua nelle vene, riveste

la piega opaca dei discorsi,

allora, chiamandoti in disparte

a fianco del letto avrei atteso,

la pelle a toccare il marmo freddo,

che tutto fosse tornato a posto,

il braccio nascosto tra le gambe,

la luce sulle mie cosce nude,

la mano a coprirti il pube:

- Io vidi dal ponte della nave

- I colli di Spagna

- Svanire, nel verde

- Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando

- Come una melodia:

- D’ignota scena fanciulla sola

- Come una melodia

- Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola…

- Illanguidiva la sera celeste sul mare:

- Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale

- Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…

- Lontani tinti dei varii colori

- Dai più lontani silenzii

- Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave

- Già cieca varcando battendo la tenebra

- Coi nostri naufraghi cuori

- Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.

- Ma un giorno

……..

Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914). Il 15 febbraio ha inizio il mio corso privato/pubblico sul linguaggio della poesia (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione si basa sull’analisi di un grande testo di Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, dai Canti orfici (1914).

Al di là della sua straordinaria qualità poetica, è un testo importante perché imposta nella poesia italiana un certo modo di utilizzare il verso libero, rifacendosi direttamente a Walt Whitman, di cui Campana era appassionato lettore. Il modo di costruire tanto gli andamenti sonori quanto quelli descrittivo-narrativi è estremamente originale. Molto si può imparare sul linguaggio poetico da un’analisi di questo testo.

A “Viaggio a Montevideo” ho dedicato qualche anno fa un capitolo di trenta pagine all’interno del mio libro Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004). In quelle pagine cercavo di analizzare in maniera molto puntuale il gioco ritmico e tensivo (per entrambi sia al livello del suono che al livello del senso) costruito da questi versi. Campana lavora in maniera estremamente musicale, e questo non è troppo difficile a percepirsi al livello fonetico – ma la sua musicalità riguarda anche (e moltissimo) il livello dei sensi, e la macrostruttura.

Il componimento è una specie di brano in quattro movimenti: la partenza, la sosta alle isole Canarie, la traversata, l’arrivo. Ogni movimento si contrappone al precedente, e sviluppa i propri temi, a volte ricollegandosi all’indietro. Questa dinamica riguarda sia l’andamento degli accenti e delle sonorità, sia l’avvicendarsi delle parole e delle situazioni descritte/narrate. Ma soprattutto, nel corso del testo, certi sensi si trovano associati a certi suoni, e questa associazione produce sistemi di aspettative nel seguito del testo, aspettative su cui il testo stesso gioca (ora confermandole, ora anticipandole, ora dilazionandole o contraddicendole…).

Quello che cercherò di tirar fuori da questo testo (dopo un breve, ma necessario, inquadramento storico) sarà proprio il dettaglio delle strategie di scrittura di Campana. In particolare, cercherò di approfondire questi aspetti:

– la scelta del verso libero per Campana

– il rapporto tra l’organizzazione dei versi e l’organizzazione sintattica

– la tipologia delle ripetizioni, il loro senso e la costruzione di un tessuto sonoro e semantico

– la macrostruttura: la costruzione del discorso/racconto per blocchi.

Se siete interessati a leggere in anticipo il capitolo su Campana del mio libro (e visto che il libro è ormai di difficile reperibilità) potete contattarmi al solito indirizzo guardareleggere@gmail.com.

23 Gennaio 2013 | Tags: Loredana Magazzeni, poesia | Category: poesia | Tentativi di seduzione della poetessa che invecchia

Volevo essere Jeanne Hébuterne

posare per quei ritratti di donna dai lunghi colli

inseguire la notte nelle cantine di Montparnasse

alle costole dell’artista famoso e maledetto.

Volevo essere io l’eletta, l’amata del suo cuore,

la pluriritratta, l’intima amica, la divina

piccola Musa ispiratrice. Volevo

essere la mai delusa, che non resse

la morte improvvisa del suo amore,

non accettò di sopravvivere a un sogno,

di farsene una ragione. Jeanne Hébuterne, tu

la più amata, donna dal lungo collo e dalla calda

coscia levigata, Jeanne dagli occhi

di carbone o azzurri specchi d’acqua, avrei

voluto leggere le tue divine lettere a lui,

se solo avessi potuto, avessi saputo, sopravvivergli.

Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa. Questo è il primo componimento della raccolta intitolata, appunto, Volevo essere Jeanne Hébuterne, di Loredana Magazzeni (Le Voci della Luna, 2012). La Jeanne Hébuterne di cui si parla fu la donna di Amedeo Modigliani, che non resse alla scomparsa di lui, e il giorno dopo la sua morte si gettò dal quinto piano – immagine di una partecipazione così forte al mito e al sogno da non poter reggere alla sua scomparsa.

Ho riletto molte volte questi versi, cercando di ricostruire gli echi che ci sento dentro, consapevole che, qui come – in forma più evidente – in altre poesia della medesima raccolta, i riferimenti ci sono, e che certamente parte del fascino che questi versi producono deriva dalla loro capacità non solo di raccontare una situazione, ma anche di buttare noi stessi dentro, in qualche modo, al contesto di quella medesima situazione, o almeno di farcene rivivere qualche suo elemento significativo.

Ci ritrovo alcune parole chiave, persino ripetute, a volte: amata, divine, Musa ispiratrice, artista maledetto… Sono parole che, già di per loro, costruiscono l’atmosfera di quegli anni, con i suoi echi inevitabilmente dannunziani – e poco importa che l’arte di Modigliani fosse assai più moderna, perché comunque il terreno su cui nasceva era quello. Ma D’Annunzio, a differenza della sua epoca, è in verità lontano dall’atmosfera di questi versi.

Quello che invece non ho potuto fare a meno di sentirci, almeno nella maggioranza di loro, e certamente in quasi tutti salvo che, forse, verso la fine, è una cesura verso il centro del verso, che fa un poco assomigliare il loro ritmo a quello dell’alessandrino, il verso principe della poesia francese, il verso di Baudelaire e dei poeti maledetti. Non che siano veri alessandrini, questi; in verità quasi mai gli emistichi sono davvero dei settenari. Non è una regola metrica quello che interessa all’autrice; le è sufficiente costruire degli echi. E così:

Volevo essere | Jeanne Hébuterne

posare per quei ritratti | di donna dai lunghi colli

inseguire la notte | nelle cantine di Montparnasse

alle costole dell’artista | famoso e maledetto.

L’io poetico che avrebbe voluto essere la donna francese innamorata dell’italiano si esprime con un ritmo da poeta francese, nella lingua italiana – ed è, in questo, inesorabilmente un po’ lui, l’artista famoso e maledetto, mentre, ancora e molto di più, è una lei innamorata del profumo delle arti di quegli anni. E, soprattutto, è un io capace di riprodurre e trasmetterci questo profumo.

Vogliamo definire sentimentale questa poesia? Vogliamo leggerla come una dichiarazione malinconica di amore, l’espressione di un desiderio impossibile dell’io, l’inseguimento di un sogno e di un mito? Naturalmente possiamo, e fa parte del gioco il poterlo fare. Ma l’ironico titolo ci avverte che di un gioco si tratta, e che, pur avendo il diritto di giocare, non possiamo accontentarci di credere che finisca lì. Questa sapiente retorica, questo avvolgimento nelle spire di una seduzione da anni parigini (quella stessa che ci raccontava divertito anche Woody Allen un paio di anni fa) è insieme pure un calcolato esercizio di stile e di distanza.

È solo quando ci accorgiamo di questo duplice gioco, di questo attraversare contemporaneamente il sentimentale e la sua negazione, che possiamo riflettere sul fatto che non necessariamente lo sperimentalismo poetico passa attraverso la paratassi e lo stravolgimento dei nessi grammaticali e semantici. Se voglio descrivere il sentimento devo permettere al lettore in qualche modo di entrarci, altrimenti lo sto soltanto nominando; ma se poi voglio renderlo oggetto di un discorso critico (poeticamente critico, si intende qui), allora ho bisogno del distacco – ma non c’è il distacco senza l’evocazione della presenza. E pure la presenza continua ad avere le sue ragioni, persino quando la riduzione dell’io è necessaria.

Insomma, io non posso negare di essere sensibile “al lungo collo” e “alla calda/coscia levigata”, così come alle “divine lettere” e all’amore, e nemmeno al ritorno delicato, sparso qua e là, delle rime (a loro volta allusive di una poeticità di quegli anni). Se pure posso riconoscere l’identità personale, l’io, come un’illusione, non posso però negare i sentimenti che le sono negati. Nell’esprimermi in poesia dovrò trasmettere questa contraddizione, dovrò ammettere che avrei voluto vivere le passioni di Jeanne Hébuterne, e insieme manifestare la consapevolezza dell’artificio culturale che sta dietro a questo. L’una cosa non è meno vera dell’altra; ciascuna smaschera l’altra e ne è smascherata. L’ambivalenza è l’ambiente in cui viviamo e sentiamo.

E non è questa la sola delle poesie della raccolta di Loredana Magazzeni a esprimere questa duplicità di sentimento e costruzione. Mi capiterà, a quanto pare, di parlarne a voce sabato prossimo, il 26 gennaio, presentando questo libro alla libreria delle Moline, a Bologna. Maggiori informazioni cliccando qui.

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sulla poesia che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Il linguaggio della poesia

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

L’analisi di cinque opere del novecento (alcuni componimenti singoli, alcune opere più strutturate) vuole essere l’occasione non soltanto per osservare da vicino alcuni testi, attraverso gli strumenti dell’analisi, ma anche per utilizzarli come esempi di altrettanti modi di costruire il poetico.

L’uso della parola, delle figure retoriche, del metro e del ritmo, la costruzione o la distruzione della sintassi, il ruolo delle sonorità, il rapporto con la tradizione, la costruzione del discorso ed eventualmente del racconto: sono tutti elementi, questi, che devono essere affrontati, inquadrati nel loro ruolo testuale e nel contesto storico che li genera.

Comprendere un componimento poetico non consiste solo nel comprenderne il senso, talvolta persino non consiste affatto nel comprenderne il senso, se non in un modo estremamente trasversale. La ricerca del senso è solo uno (magari spesso – ma non sempre – il principale) dei modi in cui un componimento poetico ci induce a seguire un percorso tensivo, e solo attraverso questa esperienza può avvenire una reale comprensione. Della poesia non si dà riassunto, e nessuna spiegazione critica risolve interamente un testo poetico.

Gli autori che abbiamo scelto per questa prima serie di incontri costruiscono questo percorso tensivo in maniera molto differente tra loro. Quello che cercheremo di fare, volta per volta, sarà cercare di comprendere la loro specifica modalità costruttiva, il gioco dei sensi e dei suoni, e anche delle forme visive sulla pagina bianca.

Il corso si rivolge a chiunque sia interessato alla poesia. Non richiede competenze precedenti, se non una qualche familiarità con la lettura dei poeti. Non è però un corso di base: la sua pretesa è quella di dire cose diverse dal solito in forma semplice.

Eventuali edizioni future affronteranno altri autori.

Temi degli incontri: 15 febbraio: Dino Campana, “Viaggio a Montevideo”, da Canti Orfici; 1 marzo: Amelia Rosselli, La libellula; 22 marzo: Giuliano Mesa, Tiresia; 12 aprile: Milo De Angelis, Tema dell’addio; 10 maggio: Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Lamento per Ignacio Sánchez Mejías).

Daniele Barbieri è poeta e autore di diversi testi sulla poesia: la raccolta La nostra vita, e altro (Campanotto 2004); i saggi Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004) e Il linguaggio della poesia (Bompiani 2011); il volume sulla poesia dell’antologia scolastica per il biennio delle scuole superiori Segnalibro (Bompiani Scuola 2006); vari articoli su riviste specializzate.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 21.15 alle 23.15. Il costo per cinque incontri è di 100€. Per informazioni e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato. Il corso si terrà a condizione che sia raggiunto un numero minimo di partecipanti.

—————————————————————————

P.S. Con questa cadenza, il corso è rivolto inevitabilmente ai soli bolognesi e dintorni. Se ci fosse pubblico interessato, lo si potrebbe però replicare, per esempio intorno a metà aprile, concentrato in un solo fine settimana (sabato pomeriggio e domenica) in modo da facilitare chi vive altrove e verrebbe apposta (approfittando dell’occasione per un fine settimana bolognese). Se c’è qualcuno interessato a questa seconda possibilità, me lo può segnalare? Se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti, si fa.

Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti. Sono ricapitato per caso sul saggio di Eco dedicato al modo simbolico (già voce “Simbolo” dell’Enciclopedia Einaudi, poi capitolo del suo Semiotica e filosofia del linguaggio), e ne ho riletto alcune pagine dopo – confesso – diversi anni dall’ultima volta. Mi colpiscono alcune affermazioni verso la fine, di cui non avevo memoria. In particolare, quello che Eco dice sul simbolico nel misticismo e poi nell’arte mi induce ad alcune riflessioni, che si collegano a dibattiti recenti.

Ciò che caratterizza il simbolico, nella posizione di Eco (posizione che, in generale, sostanzialmente condivido), è il fatto che il simbolico cresce come una sorta di escrescenza su di un testo che avrebbe già un significato accettabile a livello letterale (o anche metaforico – ma in questo è differente dall’allegoria o dalla metafora, che di solito rivelano la propria presenza e la necessità di un’interpretazione traslata proprio perché quella diretta, di base, non avrebbe senso). Inoltre, ogni interpretazione simbolica ha alle spalle una teologia – ci dice Eco: in altre parole, poiché si tratta comunque di un uso del testo, le interpretazioni simboliche sono infinite, e possono prendere le vie più particolari; per questo, un’interpretazione simbolica, più che parlare del testo, parla della concezione del mondo che la alimenta. In particolare l’arte basa le proprie costruzioni simboliche su sistemi linguistici assestati e tradizionali, e ne è perciò indirettamente rivelazione – ma attraverso di loro è anche rivelazione di noi stessi (che abitiamo e viviamo questi sistemi).

Nel passaggio che il simbolico fa dal misticismo all’arte si inserisce però un’importante differenza, mi sembra. Mentre il misticismo pretende ancora di parlare di una verità, l’arte ha abbandonato del tutto la problematica della verità. Non dimentichiamo che l’arte non è una cosa sempre esistita e universale, ma semplicemente il prodotto di una concezione occidentale del mondo che non arriva ad avere quattro secoli. Non che prima non si facessero cose belle, ma venivano realizzate con un senso diverso da quello che noi oggi attribuiamo all’arte – o nello specifico alla poesia.

Nel passaggio dal misticismo all’arte (in senso moderno quindi) si perde la rilevanza della verità perché si passa da un valore collettivo e condiviso (in cui il mistico dice qualcosa che, tendenzialmente, deve essere creduto da tutti) a un valore individuale e scambiato (in cui il poeta non è tenuto a dire cose vere, perché non è quello il suo ruolo: deve piuttosto emozionare, commuovere, stupire…).

All’arte (alla poesia) è richiesto di dire la verità solo in un senso molto superficiale; diciamo a livello letterale (o di prima metafora). Tuttavia la dimensione in cui la poesia è davvero poesia non è quella letterale, bensì quella simbolica, e a livello simbolico parlare di verità è molto pericoloso – almeno sinché si intende la verità come corrispondenza tra il concetto espresso e il mondo. Detto in altro modo: se le diverse derive simboliche di un testo sono virtualmente infinite, come si può valutare la verità del testo nei loro termini?

Di fatto, la poesia non è fatta per dire particolari verità, se non a livello banale – e in effetti le verità che la poesia davvero dice sono in generale banali. Ma la poesia non è tale solo per quello che esplicitamente dice. La poesia è un tipo di testo che è fatto, che nasce, all’esplicito scopo di fomentare interpretazioni di carattere simbolico (e, nel dire “simbolico” non bisogna pensare solo al Simbolismo, e ai suoi simboli sublimi: il correlativo oggettivo eliotiano/montaliano è un esempio evidente di simbolo, e l’interpretazione simbolica può tranquillamente mirare anche al basso e al quotidiano). Potremmo arrivare a dire che una poesia riuscita (un’opera d’arte riuscita) è una poesia che ben si presta a numerose e affascinanti interpretazioni simboliche.

A portare questa tesi sino in fondo, salta fuori, però, che, allora, l’eventuale verità letterale delle parole di un testo poetico è davvero qualcosa di poco rilevante, almeno quanto lo è la “verità” di una successione di note in musica. Ma se questa verità è irrilevante, allora, in verità, ci importerà di sapere quale sia l’argomento di un componimento non perché esso possa dire al proposito qualcosa di vero, ma semplicemente perché ciò di cui un testo poetico parla (insieme al modo in cui lo fa) è la base letterale di tutte le possibili interpretazione simboliche – le quali a loro volta ci interessano non perché possano essere più vere di altre (e in questo sta la differenza col misticismo) ma perché nello stesso processo interpretativo che mettiamo in atto leggendo, ci inoltriamo in un percorso, che è un percorso di suggestioni ed emozioni. La poesia, insomma, non asserisce (se non al livello letterale, di base) ma suggerisce – e suggerisce (al livello simbolico) collegamenti e visioni che poi richiedono di essere eventualmente verificati in altri modi.

Tuttavia, se il problema della verità è così marginale in poesia, non si vede perché il testo poetico la debba veramente perseguire al suo livello di base – né si capisce perché la critica debba cercare di estrapolare delle verità dei testi stessi, piuttosto che occuparsi delle modalità del percorso di interpretazione simbolica. Come ho avuto modo di sostenere una volta, la poesia ha il diritto di essere incomprensibile, perché, se il problema della verità resta tagliato fuori, anche la comprensibilità al livello di base condivide la sua sorte.

Sin qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di paradigma riguarderebbe proprio un cambio di atteggiamento interpretativo (che, naturalmente, permetterebbe anche un cambiamento nella poesia stessa in direzione della non assertività) dalla poesia come oggetto chiuso da contemplare nel suo insieme ben definito, alla poesia come percorso da attraversare, senza che essa sia necessariamente dotata di una coerenza a livello letterale.

Ho tuttavia due ordini di obiezioni a questa posizione che attribuisco a Giovenale (sperando di non aver dato del suo pensiero un’interpretazione troppo “simbolica”). La prima è che la poesia è sempre stata impicitamente interpretata così (“sempre” è una parolona che va comunque relativizzata alla storia recente, non più vecchia di quattro secoli; più si va indietro e più bisogna farle la tara); per cui non vedo in gioco un cambio di paradigma, bensì una semplice presa di coscienza da parte della critica di qualcosa che di fatto veniva agito già da molto tempo. La seconda è che, anche abbandonando la questione della verità, quella della comprensibilità rimane viva.

Giovenale ha detto più volte (perdonatemi, non trovo i riferimenti, e cito a memoria – e quindi in maniera imperfetta) che la poesia deve far lavorare interpretativamente il lettore. Un componimento tranquillamente assertivo non produce questo genere di lavoro; ed è quindi poco interessante. Guardando le cose sotto la luce del modo simbolico, la prima asserzione appare vera (un testo che non fa lavorare il lettore non è nemmeno un testo poetico, secondo me), ma la seconda no, perché anche da un testo banalmente assertivo è possibile far partire una catena infinita di fascinose interpretazioni simboliche (l’esegesi biblica insegna). Quello che forse si potrebbe sostenere, come aveva fatto Jacques Geninasca (in La parola letteraria), è che un testo che si lascia facilmente interpretare a livello letterale non spinge a cercare nuove interpretazioni; come invece fa un testo che a livello letterale apparirebbe insensato. Bisogna però, per dar ragione a Geninasca, immaginare un lettore disposto comunque a interpretare, cioè a dar fiducia al testo, cioè a scommettere che quel testo ricompenserà il faticoso lavoro interpretativo che gli chiede, senza facili soddisfazioni intermedie.

Il punto, io credo, è proprio quello della fiducia, e della scommessa che, come lettori, siamo disposti a fare.

Un primo elemento di questa scommessa è, per esempio, la fiducia che abbiamo nell’autore: per esempio, ho già avuto modo di apprezzare la poesia di xy, lo stimo, mi aspetto che produca altre cose di valore; quindi mi fido e mi impegno nel lavoro interpretativo (non per cercare verità, ma suggestioni, suggerimenti, evocazioni, senza nemmeno un requisito di coerenza complessiva: già questo mi basta e avanza).

Ed è sulla base di una fiducia di questo genere che ho affrontato proprio la raccolta In rebus, del medesimo Marco Giovenale (Editrice Zona, 2012). Certo, il titolo va letto alla latina, nelle cose, ma non si può fare a meno di leggerlo anche all’italiana, con riferimento all’enigmistica, e alla decifrazione. Un riferimento che diventa più forte quando poi si vanno a leggere le poesie al suo interno. Rispetto a La casa esposta, a Shelter, la sensazione è che il gioco dell’evitare qualsiasi possibilità di definizione chiara del senso si sia fatto qui più duro, più estremo.

Cito, dalle ultime pagine:

albula corrente, piccola già dal nome

minibocca di acqua bruciata

dici piccola ma sei il “ne” atomo

la particella pronominale

da A-Z, niente che chiama

si dà il caso non si dia caso

qui tra i platani del “qui tra i platani”

di vocare, vociare, chioma –

l’albula prolunga, prosegue, pre-clara

dichiara avanti, antecede, ant anta continuata

per i milioni, di anni, animali, eoni,

vascelli alfa, enti ini, i leoncini

Non c’è niente di neodadaista o di conceptual qui (temi di una mia recente piccola polemica con Giovenale). Non ho obiezioni alla formula. Di Giovenale apprezzo anche la scrittura. Qua e là questi versi iniziano pure a prendermi. Ma poi subito dopo smettono.

Continuano piuttosto a darmi la sensazione che l’autore, ogni volta che tocca un tema potenzialmente evocativo, invece di svilupparlo, lo abbandoni al più presto, come se permettere la costruzione di un senso, anche simbolico, fosse un peccato, e si dovesse sempre costringere il lettore (e il primo lettore è l’autore stesso) ad andarlo a trovare più lontano, più lontano, ancora più lontano. Le paronomasie, le allitterazioni, le rime o quasi-rime sono qui spesso forzate, apparentemente gratuite. In un autore tutt’altro che ingenuo come Giovenale questa insensatezza non può che essere apparente; deve per forza nascondere un gioco, deve per forza essere un invito a non fermarsi lì.

Ma poi, per quanto io provi ad andare avanti, io resto sempre lì. Può darsi che il mio universo simbolico (la mia teologia di riferimento, per dirla con Eco) sia troppo diverso da quello necessario per leggere questi testi. Di fatto io arrivo a un punto in cui la sensazione più forte che vivo è quella che l’autore non faccia che evitare di permettermi un qualsiasi percorso – e quando questa sensazione diventa troppo forte, la mia fiducia in questi testi crolla, e io smetto di cercare.

La sensazione, analizzandola un poco più a fondo, è che l’autore stia cercando di evitare di commettere un peccato, il peccato dell’assertività. E poiché si può asserire in molti modi, e non c’è limite ai modi subdoli e incosapevoli in cui le parole possono arrivare (per via metaforica o anche simbolica) ad asserire qualcosa, tutta l’attenzione dell’autore sta nel cercare di evitarlo – arrivando, se necessario, quanto più vicino possibile all’irraggiungibile puro vuoto del senso, il grado zero della parola, il nulla (un classico delle avanguardie, dallo Zero di Porta agli Zeroglifici di Spatola).

In questo senso, allora il lavoro di Giovenale mirerebbe ad avvicinarsi a quelli (in questo senso nichilisti) di Broggi e Zaffarano, sui quali ho già discusso proprio con lui su queste pagine (sempre nello stesso post già menzionato). Eppure, che Giovenale continui a scrivere in senso pieno, inventando, invece di riportare e collegare tra loro frammenti di discorso alienato, mi sembra che sia un indizio a favore della possibilità che la sua ricerca del grado zero sia in verità contrastata e complessa. Sappiamo bene non solo che non c’è bisogno di poesia perché vi sia interpretazione simbolica, ma anche che qualsiasi oggetto del mondo ne è potenziale istigatore, nelle giuste condizioni. Datemi un cavolfiore, una ruota di bicicletta, il sole, o un angolo di marciapiede, e io ve ne ricaverò verità profonde e insondabili per pochi soldi (o per molti, se preferite). La mia sensazione è che Giovenale intuisca il pericolo di ridurre la sua poesia a un cavolfiore, e non intenda davvero arrivare a nullificarla così; per cui la sua poesia resta poesia, in fin dei conti, ma è poesia che cerca di negare il proprio stesso senso.

Insomma, anche se non riesco ad apprezzare davvero queste poesie, apprezzo Giovenale perché non arriva sino in fondo, continuando ad aggirarsi pericolosamente in un’area ai confini del senso – e qualche volta il senso risulterà attingibile, in qualche modo, e qualche volta no. Giusto per evitare fraintendimenti: ripeto che non sto parlando né di verità né di assertività, ma solo della possibilità di trovare un percorso, di vivere questi testi come se fossero paesaggi, in cui sono io a dar loro un senso (mentre li attraverso e senza neppure il requisito di una coerenza complessiva).

9 Gennaio 2013 | Tags: musica, oralità, poesia, poesia orale | Category: musica, poesia |  Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”. Leggo sull’ultimo numero (25) di Alfabeta una interessante sezione sulla poesia vocale/orale, di cui apprezzo soprattutto un breve intervento di Paolo Giovannetti, dove si esprime molto chiaramente il delicato e complesso rapporto, in questo campo, tra la forma scritta e il suo dispiegamento sonoro. Interessante è anche la distinzione, anzi contrapposizione, che Gabriele Frasca pone poi tra poesia e letteratura, analoga a quella tra un fare spontaneo, collettivo e organizzato e un’attività di carattere pressoché industriale regolata dai principi del copyright. Del resto anche Giovannetti sembra concludere in una direzione simile (senza tirare in ballo la letteratura), quando dice che nella poesia orale “la forma può nascere ‘subito’ dai contenuti, da unità elementari di significato che preesistono al ritmo e gli danno senso”.

E, certo, tutto questo porta acqua al mulino dell’appello iniziale di Lello Voce, che reclama uno spazio anche critico per l’oralità in poesia – istigandomi alcune riflessioni.

Sul fatto che la poesia metta in gioco un accordo collettivo, e quindi un collettivo fare (non soltanto di carattere intellettuale/interpretativo) non ho molti dubbi. Gran parte del mio libro Il linguaggio della poesia si basa proprio su considerazioni di questo tipo, e sul fatto che la poesia scritta viva comunque di una dimensione sonora virtuale ed evocata di cui non può in ogni caso fare a meno.

Tuttavia, nella ricostruzione virtuale della voce che il lettore privato, individuale, di poesia è tenuto a compiere, proprio perché virtuale, interiore, non si realizzano certi aspetti di spettacolarità che mi pongono qualche problema nella poesia veramente vocalizzata. Mi spiego, perché la cosa non è affatto ovvia. Non sto condannando la spettacolarità in quanto tale, ma la sto contrapponendo alla partecipazione rituale. In altre parole, il bravo lettore privato di poesia scritta è costretto a vocalizzare il testo che legge, almeno intimamente, per comprenderlo; e, nel fare questo, egli lo sta in qualche modo vivendo, e interpretando nel senso in cui un pianista interpreta uno spartito (oltre a interpretare nel senso in cui si interpreta – ovvero si fornisce una comprensione a – un testo). Il bravo lettore privato, nel fare questo, sta cioè partecipando al rito del ricreare la magia orale nascosta nelle parole scritte.

Quando il performer fa la stessa cosa di fronte a un pubblico è tuttavia lui solo quello che vive e interpreta (nel senso musicale), mentre al pubblico non resta che recepire e interpretare (nel senso semantico). La partecipazione non c’è più nello stesso modo: c’è invece lo spettacolo, un’azione a cui non partecipiamo ma assistiamo, non un fare ma un percepire/conoscere.

È paradossale che la poesia nasca, storicamente, come oralità ponendosi come momento culminante di una situazione rituale compartecipata e agita da tutti, per ritrovarsi oggi a rinascere come oralità ponendosi fondamentalmente come spettacolo, ovvero negazione dell’azione collettiva, mentre quest’ultima si ritrova – certo in forme più pallide – semmai nella fruizione individuale mediata dalla scrittura. Evidentemente quell’azione che potrebbe apparire la stessa (declamare versi, o comunque parole ritmate) viene resa differente dalla trasformazione del contesto che la contiene.

Certo c’è l’analogia con la musica, e il fatto che, a determinate condizioni e entro certi limiti, quest’ultima è ancora in grado oggi di costruire una situazione rituale e collettiva (anche se molta musica, specie quella colta, è prima di tutto spettacolo, cioè discorso rivolto al pubblico). Ma la partecipazione collettiva, nella fruizione musicale, si basa sostanzialmente sul moto corporeo, cioè sul fatto che con qualche parte del corpo (o magari tutte, se si arriva alla danza vera e propria) chi ascolta partecipa, fa.

Questa componente partecipativa non svanisce mai del tutto in musica, e ne restano elementi persino nella musica più intellettuale e “discorsiva”. In questo senso, la musica colta rappresenta sempre un percorso tra dimensione partecipativa (collettiva) e dimensione discorsiva (da chi fa a chi ascolta, cioè spettacolare); e, tutto sommato, anche la musica più popolare costituisce un percorso di questo genere, solo molto più spostato dal lato della partecipazione.

Io credo che anche la poesia viva di un analogo percorso tra partecipazione e discorso. E nel momento in cui noi leggiamo privatamente un testo poetico dobbiamo ri-farlo vocalmente (almeno con la voce interiore) mentre al tempo stesso ne comprendiamo il discorso. Se saltiamo una delle due fasi non stiamo fruendo poesia, bensì prosa, oppure musica.

Il problema della poesia vocalizzata è che non necessariamente essa gode del medesimo privilegio compartecipativo di cui gode la musica. Non è detto che essa infatti spinga i nostri corpi a muoversi, a seguire il ritmo, a danzare. Paolo Giovannetti fa notare nel suo articolo che i tipi di oral poetry che il pubblico sembra apprezzare di più sono quelli fortemente ritmici, o per una ritmica del suono (posizione degli accenti, delle rime, in generale del battito, come nel rap), o per una ritmica del senso (parallelismi, antitesi, figure retoriche chiare del livello del senso). Credo che il punto sia proprio questo: le performance poetiche di questo tipo permettono al fruitore di partecipare attraverso il ritmo, di essere a propria volta attivo, di fare con il proprio corpo, di accordarsi a un sentire collettivo.

Ma una poesia che funzioni bene in questo senso non è necessariamente una poesia che funziona bene anche per una fruizione personale e privata. La fruizione visiva, ottica, pur se accompagnata dalla voce interiore, si trova attratta da aspetti diversi da quelli da cui si trova attratta la fruizione acustica.

In altre parole, per quanto io ami la poesia di Montale (tanto per fare un esempio tra mille ugualmente legittimi), troverei mortifera una pubblica lettura di testi suoi della durata di un’ora – a meno che già io non li conosca un poco a memoria, quei testi, o a meno che contemporaneamente non li possa avere sotto gli occhi. Montale (come quasi nessun poeta italiano da qualche secolo a questa parte) non ha scritto per essere ascoltato, bensì per essere letto (e magari poi, e insieme, anche ascoltato); nello scrivere, aveva la sua poesia sotto gli occhi, non nell’aria attorno a lui sotto forma di vibrazioni sonore.

La poesia sonora/orale non può dunque essere semplice poesia scritta ben recitata. È piuttosto un linguaggio diverso, qualcosa che si deve basare su pertinenze diverse, perché richiede un’attenzione differente. Paradossalmente, la sua scrittura dovrebbe essere chiaramente marcata come una semplice partitura per l’esecuzione orale, per non confondersi con la poesia scritta, la cui scrittura non è semplicemente una partitura, bensì il suo modo principale (seppur non esclusivo) di essere.

Il problema, dal punto di vista della fruizione, è che la poesia sonora/orale, almeno da noi, non ha tradizione; cioè non ha tradizione recente: quella antica e nobilissima è di fatto dimenticata, se non da pochi, e magari ricordata solo virtualmente e accademicamente. Il fatto di non avere tradizione si paga in vari modi: prima di tutto, il pubblico non sa bene come ascoltare questa roba (è poesia? è musica? cos’è?) e si attacca a ciò che riconosce (come spiega bene Giovannetti); in secondo luogo, quella parte privilegiata di pubblico che è la critica si trova nella medesima situazione, ma fatica ad ammetterlo, e continua a giudicare con gli strumenti che possiede, sempre a cavallo tra musica e poesia di tradizione scritta – strumenti che spesso si rivelano del tutto insufficienti (proprio come coloro – perdonatemi il paragone – che condannano il fumetto perché il suo disegno con è comparabile alla pittura e la sua scrittura non è comparabile al romanzo; peccato che il fumetto, benché apparentato con entrambi, sia una terza cosa).

Sia per il pubblico che per la critica la costruzione di strumenti atti a recepire e/o a valutare non può essere il prodotto di un atto volonteroso. Le tradizioni si creano per stratificazione, non per costruzione volontaria. Quello che volontariamente si può fare è contribuire al formarsi di una tradizione, sospendendo o attenuando il giudizio sino a quando non ci si ritrova finalmente dentro – ma ci possono volere decenni, secoli…

In assenza di una tradizione di riferimento, è persino difficile distinguere i livelli di qualità, separare il grano dal loglio. Forse in questa fase dovremmo ascoltare tutto, tollerare tutto, anche quello che non capiamo. Questo probabilmente non è davvero possibile, ma si tratta di una prospettiva da tenere presente comunque, nell’ascoltare oral poetry, specie quando riteniamo che non ci piaccia.

Io non so se la poesia sonora/orale avrà futuro, però da quando l’epoca dell’oralità primaria è finita, questa è la prima epoca in cui le condizioni sociali e tecniche ne potrebbero permettere una rinascita. Ma non è il passato che ritorna: è una cosa nuova, per noi del tutto nuova, e come tale, io credo, siamo tenuti a considerarla.

5 Dicembre 2012 | Tags: Leila Falà, poesia | Category: poesia | Tutto bene grazie

Ciao come stai? Tutto bene grazie.

Proprio oggi volevo suicidarmi un po’

e poi mi è mancato il coraggio.

O la voglia di pensare a come fare.

Non mi suicido per pigrizia?

Oltretutto a un certo punto

mi han telefonato – “Ciao, sono Patrizia”.

Voleva vendermi servizi telefonici

e mi sono così offuscata che alla fine

non ci ho più pensato.

Poi è tornato mio marito,

e così il suicidio è finito.

Da qualche tempo per colpa sua

non riesco mai a combinare niente.

Puzzle

Quando poi sei diventato grande

tu pensi che ora che sei in fondo

il tuo puzzle dovrebbe avere la sua forma

che ormai dovrebbe comparire il disegno

di te con la tua vita amici e amori affianco

un affresco composito complesso

di serenità.

O di certezze almeno.

Invece ora tutto si confonde

ho gruppi di tessere qua e là

con forme, ma non si lega niente.

Tanta gente

ma accanto a me nessuno.

Tra un pezzo e un altro un buco

che non so quando si è formato.

Né se ci sia sempre stato.

Tra tutte queste tessere

buttate dappertutto

la mia figura infine non compare.

L’altro giorno ho trovato

un pezzo con un occhio.

Mi guardava.

Ma non era neanche il mio

era un ricordo e basta

e non di un fatto ma

di un film soltanto

o di uno spot pubblicitario

forse.

Non ho capito dove mi sono persa

forse avrei dovuto scrivere un diario

oppure tornare piccola

a domandare, se lo sa Arlecchino

che di quei pezzi almeno

si era fatto un vestito.

Anzi l’abito. Ecco

di certo so dove abito.

L’ho scritto ieri in fondo a un documento

dove chiedo che mi venga lì inoltrata

ogni evenienza.

Ci vado, questa sì è un’idea.

Magari suono. Educatamente aspetto.

Con calma.

Vediamo se rispondo.

(Leila Falà, inediti)

Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo. Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo.

Torno a casa, comunque, anche con alcune esperienze positive. E di una do testimonianza qui, attraverso tre dei componimenti presentati.

Mi viene da pensare, leggendo questi versi leggeri (ma non troppo) di Leila Falà, che, per fortuna, non tutta la poesia aspira a porsi come modello universale, o come proposta per le maniere della poesia del futuro. Non c’è nessun vaticinio, qui, nessuna scoperta di verità profonda, nessun suggerimento di una profondità abissale del senso – o perlomeno, queste cose non appaiono, ma certamente, visto che si tratta di poesia, qualcuno (e io pure, volendo) sarebbe in grado di trovarvele.

Personalmente, ne apprezzo a prima vista il tono dimesso e colloquiale, in cui le rime e i giochi di suoni si inseriscono con un guizzo leggero da filastrocca, che arriva qua e là sino al palazzeschiano elenco di banalità (quelle che associano quotidianità e inquietudine un po’ angosciata – un po’ come nelle fotografie preoccupanti di Diane Arbus).

C’è quindi un profilo basso, poeticamente, con l’uso della battuta umoristica che ancora di più lo abbassa (anche se, certo, la poesia ironica ha pur una sua tradizione – ma fa così fatica a esser presa sul serio!) e l’effetto di rime assonanze e paronomasie, le quali in questo contesto rimandano immediatamente all’universo a sua volta basso della filastrocca, piuttosto che a quello alto della poesia.

Si tratta però di un inganno. Basta un poco di attenzione per accorgersi che questa è solo la superficie del gioco, mentre ciò che le sta sotto non ha più molto di basso. Anche questa superficie è partecipe comunque del gioco, e continua a invitarci a non prendere troppo sul serio nemmeno la profondità.

Mi trovo a domandarmi come mai nelle avanguardie questa medesima leggerezza sia così difficile da incontrare. Il mio sospetto è che la leggerezza ironica presupponga una sorta di dolce scetticismo di fondo che mal si accorda con la propositività avanguardistica. L’ironia delle avanguardie è distruttiva (nei confronti del nemico), oppure è essa stessa programmatica, quindi non leggera. Oppure forse, più banalmente e generalmente, la leggerezza svanisce sempre da un testo quando si pretende di interpretarlo troppo a fondo, magari anche solo per dargli valore, per consegnarlo alla Storia, per renderlo influente. Sarebbe colpa della critica, insomma.

Sarà davvero così? Nel caso, per favore, almeno per stavolta, lasciatemi divertire!

Natale

È vero che hai smesso di studiare?

Come stai a Barcellona?

Come stai a Milano?

È vero? hai ripreso a studiare?

Com’è la tua nuova casa?

Tutto all’IKEA! Proprio brava.

Assecondi ancora tuo padre?

Da tanto hai rinunciato a capirlo.

Discuti ancora con tua madre?

Credi ancora che dovrebbe capire.

Tu preferisci il panettone con le gocce di cioccolato

e lasci i canditi sul bordo del piatto.

Giochi a spararvi con il cuginetto?

Siete l’esercito dei baci.

Va sempre bene il tuo lavoro di architetto?

Sei troppo magra.

Sei troppo grassa.

Avevi le mani più belle.

Le tue dita non erano nodose.

Perché non volevi che facessero l’albero?

Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno. Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno.

Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento.

Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi.

Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione.

Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio.

I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato.

Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei.

L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene.

Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla.

21 Novembre 2012 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Fuori dal laboratorio.

La terra esplodeva, ancora una volta. Sono milioni di millenni

in piena, per completa frantumazione

si riversano per terra – esplode, esplosa:

“nella dolcezza, nell’amore,

né la dolcezza né l’amore

stanno – non sopporta più niente,

la vita, non sopporta niente”

“venite, attraversiamo” – traversando

“volo d’animali,

l’immenso il più disteso

non ho mai visto un altro fiume” – con l’amore

come l’acqua, com’è acqua,

colma di leggera, come fuga

a malapena, a stento volo, che non vuole,

che non prende il volo. Sprofondano dentro la terra,

cascate di roccia che la roccia, voragine che dentro la voragine,

da quella stretta che, dentro, alleva,

morso dalla morsa della pietra:

“trasvolando che sento, che cadrò”.

La roccia si solleva, esplode il suolo,

si fa lava, bolle, folle:

è trasvolando che cadendo, sciame dopo sciame,

tutto passa.

Ed ora che passato

passava tutto, intero, per intero,

e su ciò che diventa, si avventa:

l’orso piccolo strappato, che confuso, dalla madre,

alla madre, ombra,

l’orso da poco nato che spaventa

ancora il mondo (che da adulti rende muti senza spaventare, è lì e

basta, è cosa che succede, uccide),

che zampetta e uggiola un po’ debole, un po’ mite – è via

dalla madre

ombra, d’ombra

“ti ho sognata ma eri già morta,

ti ho sognata ma non eri niente, un agitare

di follicoli, estinzioni, di parentesi”

cosa, oh cosa di sangue e di niente, ad annerire ora,

cosa significa restare in vita?

che cosa strazia ora questa

mano, mano che non tiene? questa gola?

capivi che ne usciva suono, nel frastuono,

non perché la vibrazione arriva,

non vedi il battere

e ribattere laringe, strepito –

è il corpo intero che si chiude esplode,

ricontrae, riesplode, nel riaccelerare che il respiro,

per respirare, spira, che i polmoni,

nel vibrare, emettono, riemettere

con tutta la carne che li chiude

mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)

e nuovamente, intanto,

affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti

– l’orso piccolo, già morto, muore ancora,

cosa nasce?

l’ape pazza che attraversa, il corpo,

cosa non nasce?

sono soli, ora, il vuoto, accerchia l’erba,

verso cui, già piega, verso dove

la terra serba il pianto che le spetta,

cosa nasce e non nasce?

allontana, l’allontanarsi altrove, il numero

di api-sciame, innumerevole –

cosa né nasce né non nasce?

“Non posso, pure, non passare, vero?”

È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo. È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo.

Per chi li conosce, non è difficile sentire in questi versi gli echi degli oggetti violenti e crudi di Antonio Porta, o delle paronomasie di Giuliano Mesa. Da loro Raos ha indubbiamente ricavato molto. Ma quella lingua e quegli oggetti sono qui gli elementi per costruire questa sorta di vortice, questa quasi ronzante ripetizione di frammenti e di suoni in cui gli eventi si incastonano quasi per caso, quasi confusi, come percepiti attraverso una percezione che non è la nostra, una percezione collettiva di queste api, o di questi api.

Quest’effetto di frantumazione, di complessità, molteplicità percettiva si ottiene attraverso la sintassi spezzata dall’abbondanza delle virgole e degli a capo, con il discorso che salta da un tema all’altro, e poi ritorna, riprende, si interrompe per lasciare riprendere un altro tema – e in questo succedersi di percezioni differenti si ripetono invece i suoni, con rime, assonanze, allitterazioni, paronomasie, bisticci: “milioni di millenni”, “Esplode, esplosa”, “nella dolcezza, nell’amore,/né la dolcezza né l’amore”, “attraversiamo – traversando”, “Come l’acqua, com’è acqua, /colma di leggera, come fuga”, “a stento volo, che non vuole,/che non prende il volo”, “morso dalla morsa della pietra”, “si fa lava, bolle, folle”, “tutto passa./Ed ora che passato/passava tutto, intero, per intero,/e su ciò che diventa, si avventa”…

E poi, l’uccisione del piccolo orso che si trova al centro di questo frammento non è detta ma quasi vissuta da dentro (con tutta la carne che li chiude/mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)/e nuovamente, intanto,/affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti) (li, al maschile, può riferirsi agli api, spessi qui declinati al maschile), in un continuo straniamento che non può (né vuole) tuttavia, essere totale. Il punto di vista umano riemerge a sua volta a tratti, ora identificandosi con quello degli api ora contrapponendovisi, con l’effetto di una sorta di polifonia – la quale a sua volta alimenta la sensazione di molteplicità, di plurivocità dello sciame.

È una sorta di grande epica, quella che Raos costruisce in queste pagine, ma un’epica del male inconsapevole, dall’arma/arnia sfuggita al controllo umano, eppure cantata dall’uomo (da lui, da noi) – una distopia con sfumature apocalittiche in cui ci si trova immersi dalla parte dell’orrore stesso, e in cui la consapevolezza umana si mescola e si contamina con l’inconsapevolezza della natura deviata distruttrice. Leggendo, non si può che essere, insieme, l’una e l’altra cosa. Si vive un male che non è male perché per noi è semplicemente natura, ma che è insieme anche evidentemente male perché non possiamo mai essere api sino in fondo.

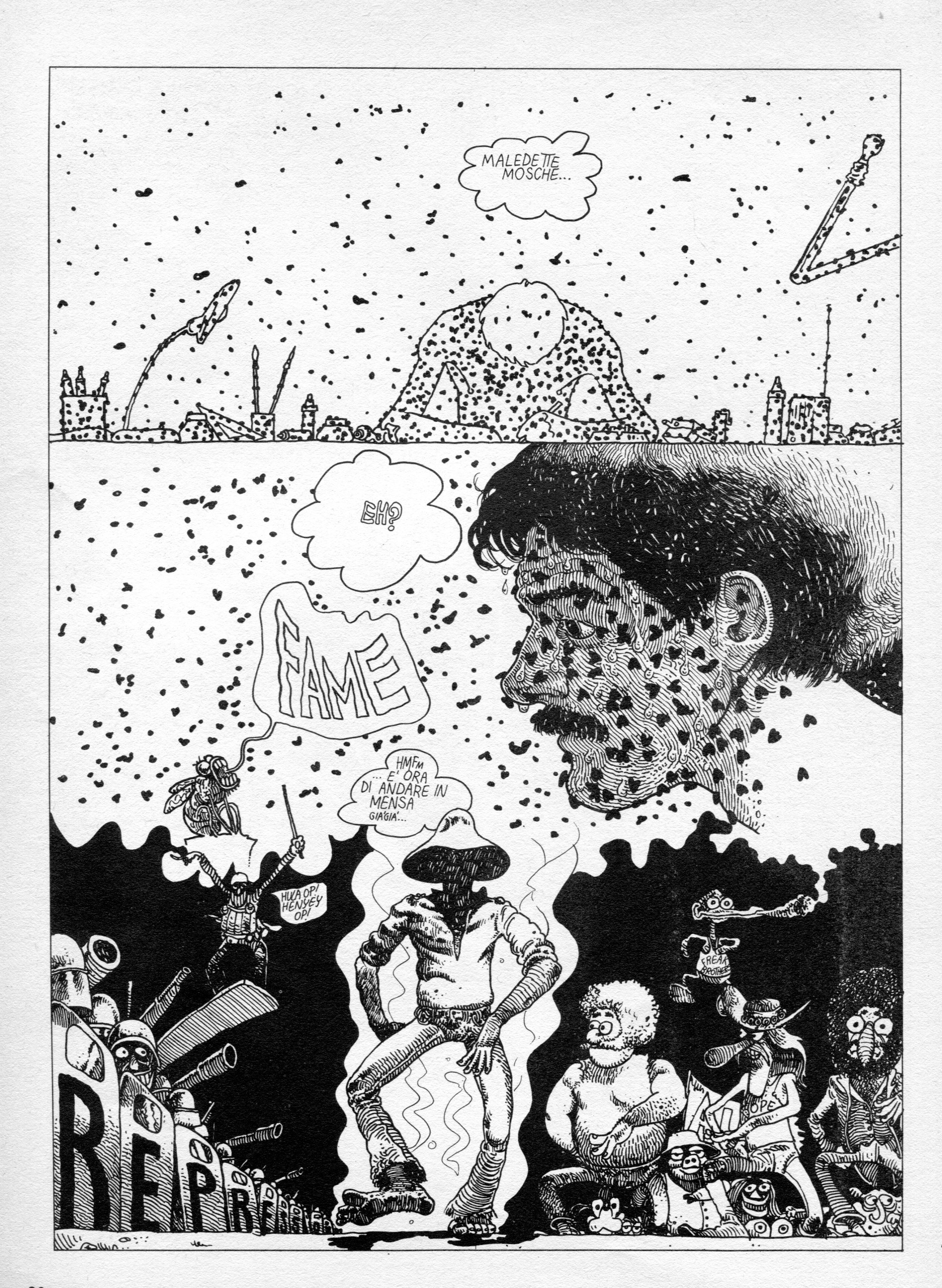

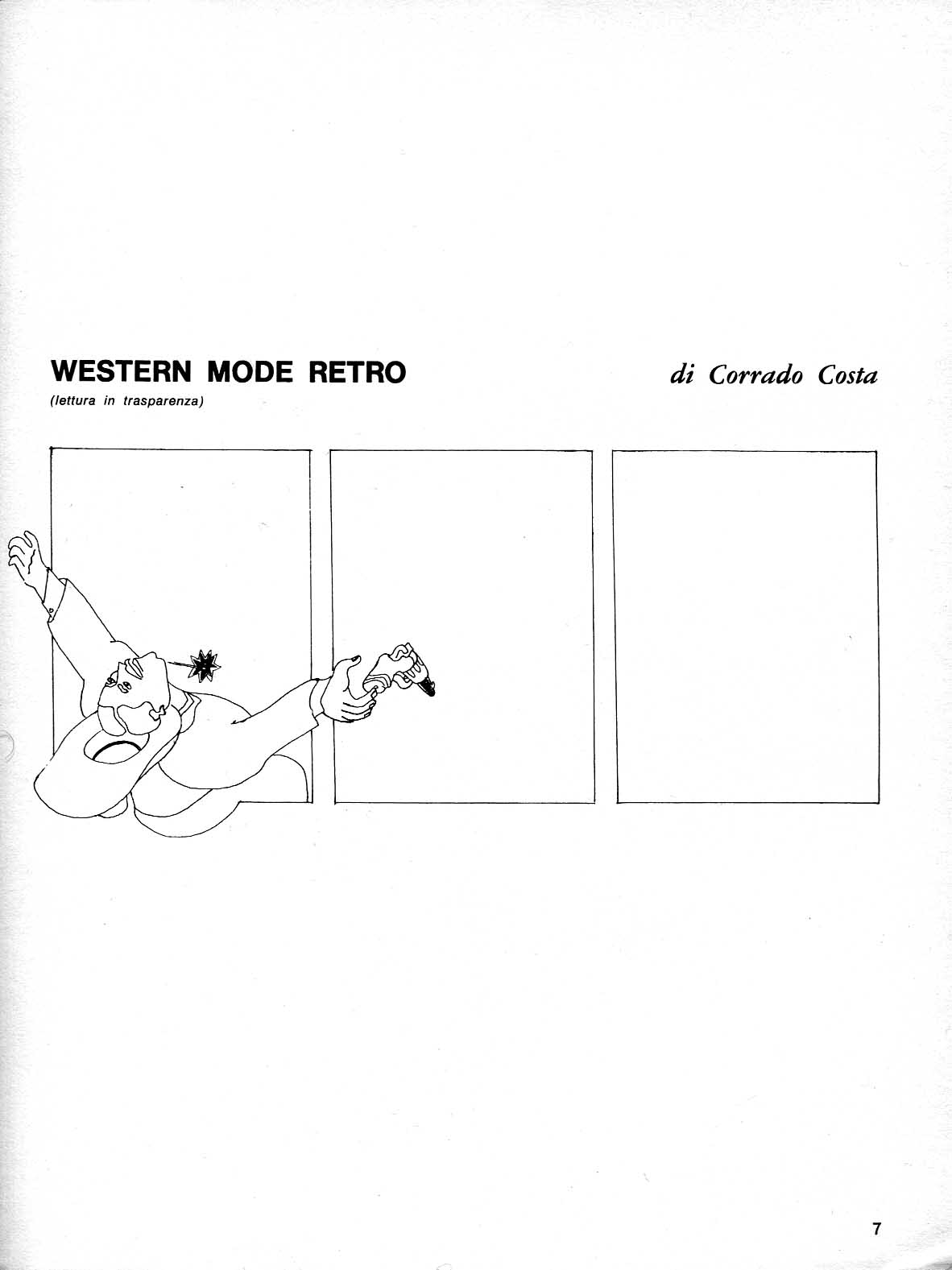

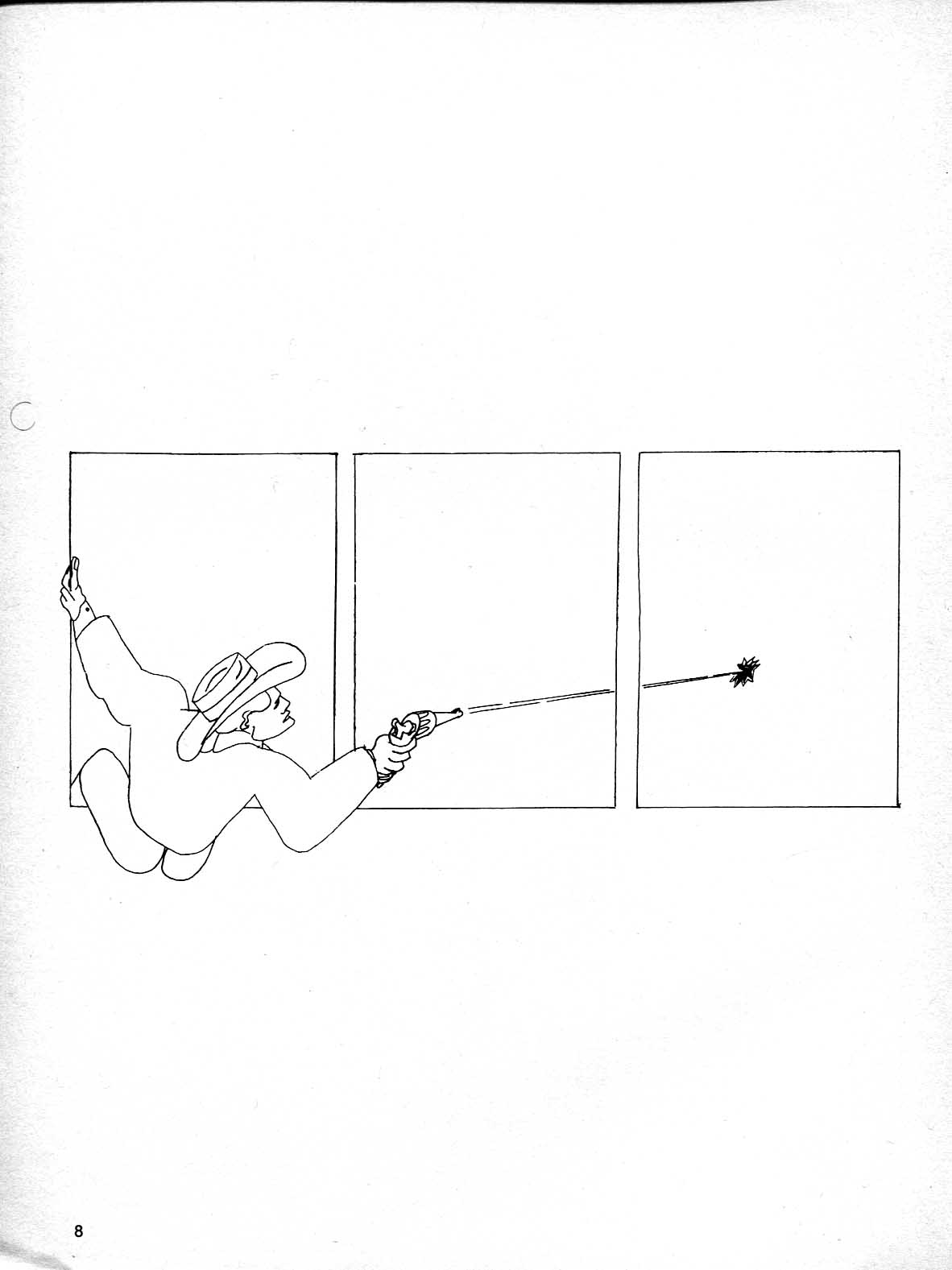

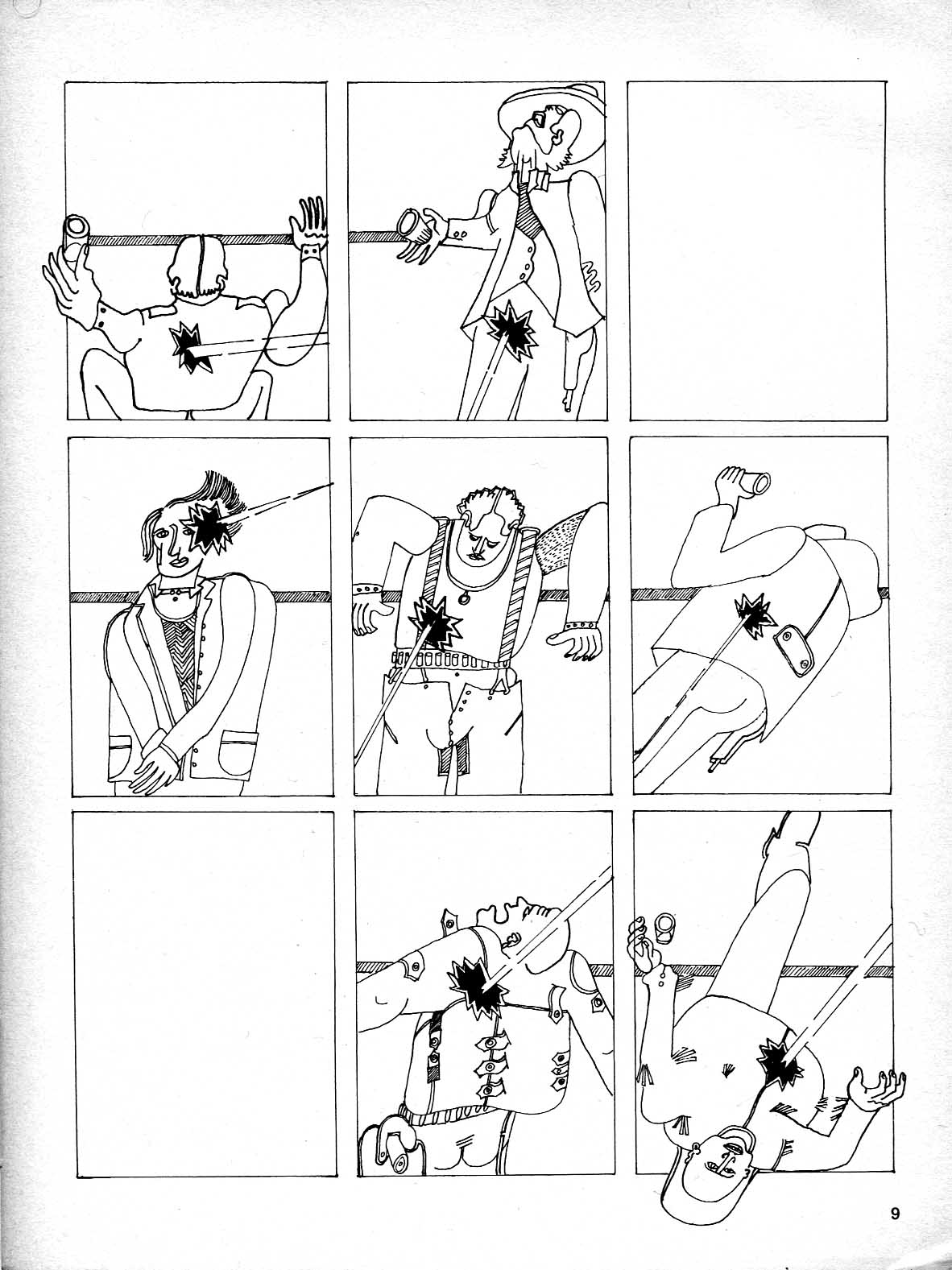

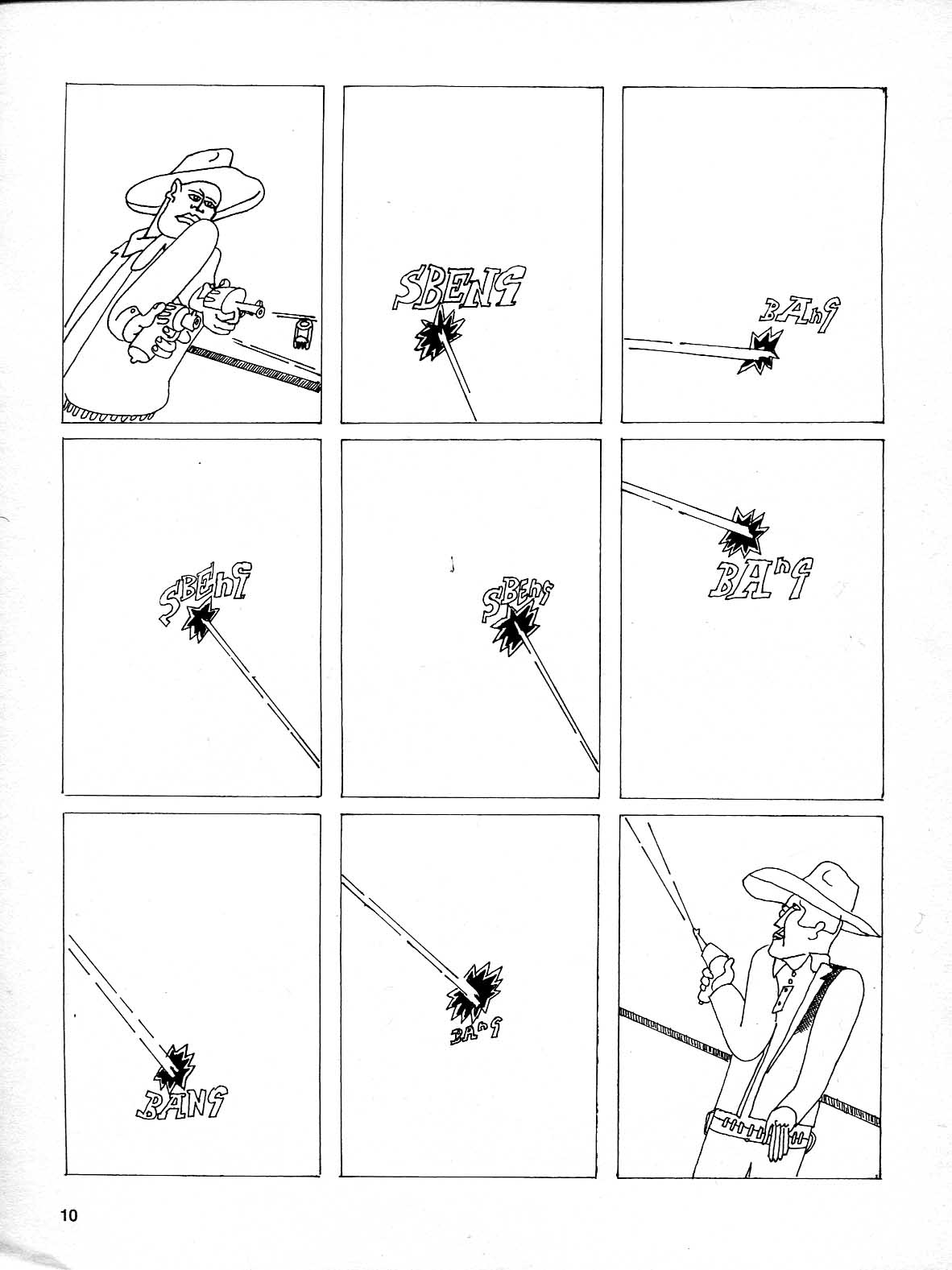

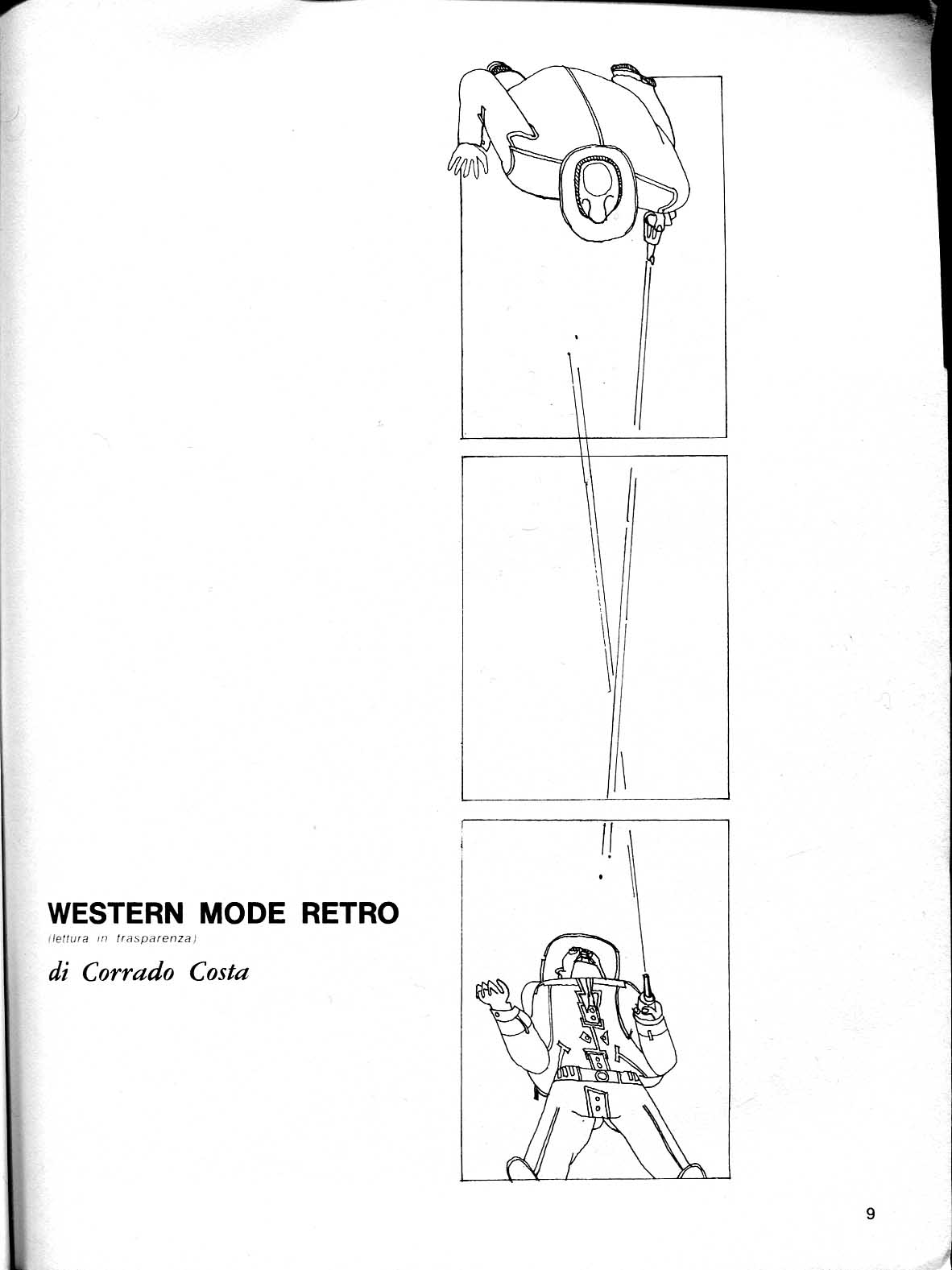

Queste pagine sono state realizzate da Corrado Costa (di cui abbiamo parlato già giovedì scorso), poeta legato alla Neoavanguardia italiana (e avvocato di Soccorso Rosso) e pubblicate su Alter Alter nei numeri di giugno e agosto del 1977. La didascalia dice “Lettura in trasparenza”, e in effetti per leggerle efficacemente dovreste stampare ogni coppia di pagine fronte-retro, curando l’allineamento delle linee sui due lati, e poi guardare controluce – proprio come erano presentate su Alter Alter.

Vi accorgereste allora che le traiettorie delle pallottole bucano la carta, e quelle che si vedono nette da un lato proseguono in trasparenza dall’altro, e viceversa. Voltando pagina, ovviamente, la situazione si inverte.

Si crea in questo modo una sorta di visione stereoscopica, dove il prima sta da un lato (il secondo) e il dopo sta dall’altro (il primo); ma poi, coppia di pagine dopo coppia di pagine, il gioco si complica. Nella seconda coppia ci sono dei proiettili che arrivano da chissà dove. Nella terza il gioco dell’alto e del basso è mescolato, volutamente innaturale.

A Corrado Costa piaceva giocare, e non solo con le parole. In questo piccolo gioco è contenuta una riflessione sul raccontare storie, sul tempo e sulle convenzioni di stampa. Al tempo stesso queste stesse riflessioni non sono dette, ma sono implicite nella forma stessa di questo singolare fumetto – secondo certe modalità espressamente poetiche piuttosto tipiche della neoavanguardia.

Insomma, possiamo considerare questo strano oggetto come un esplicito esperimento di poetry comics senza parole?

24 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, Corrado Costa, lirica, poesia | Category: poesia | PSEUDOBAUDELAIRE

Quando per una circolare o rapporto segreto del-

le superiori potenze, suo figlio non riconosciuto

nasce – a Dio, cagna gelosa nei cieli randagi

coi pugni proclamati, con un linguaggio che

ricorda l’epoca dei suoi amori staliniani, ringhia

la madre e le materne creature amanti

combattenti associati, neo-intransigenti di carriera

speakers, cavie, chele nei fondi del diluvio

donne da funerale – palchettiste

Quando la vocazione, per aspetti segreti oppure altri

motivi del rapporto, ha per tema il disgelo: da

che rami feriti viene il vento, da che crocefissione

sono nate le stigmate ai credenti, per quale errore

hanno aggiogato un popolo ai persecutori d’innocenti:

contro di lui – elemento deviato e condannato – intere

voci di muti chiedono la parola, intere nevi

sentono il dovere di proclamare la primavera,

intatti fantasmi chiedono il realismo.

La recente insistenza di Marco Giovenale su Corrado Costa qualche frutto lo dà, almeno su di me. E così, mi trovo a ripercorrere antiche letture, e a riscoprire questo gioiellino, del 1964, primo componimento della raccolta omonima, Pseudobaudelaire, ora disponibile anche in rete per le edizioni di Biagio Cepollaro.

Nel titolo di questi versi ne viene esplicitata anche la chiave, o meglio, una chiave di lettura. Non è infatti difficile accorgersi della relazione che lega i versi di Corrado Costa a quelli di una delle poesie intitolate Spleen. La relazione sarebbe individuabile anche senza questa indicazione, ma il fatto di tematizzarla attraverso il titolo le dà evidentemente un peso particolare per la lettura; qualcosa come un invito a leggere i versi di Costa tenendo ben presente quelli di Baudelaire.

Spleen

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l’Espérance, comme une chauve-souris,

S’en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrément.

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Gli elementi su cui si fonda la somiglianza sono vari. C’è l’attacco in quando, con la successiva ripresa, e il conseguente effetto sospensivo sino all’arrivo delle clausole di risoluzione. Costa ripete il quando due sole volte, contro le quattro di Baudelaire, ma ottiene lo stesso un effetto analogo attraverso l’insistenza dell’elencazione di elementi disforici, e una posticipazione ancora più lunga della risoluzione. Verso la fine, le voci di muti di Costa corrispondono poi ai funerali, senza tamburi né musica, di Baudelaire.

La titolazione, Pseudobaudelaire, dichiara pertinenti queste somiglianze. Nel momento in cui il lettore riconosce il riferimento, è come se questa poesia si intitolasse a sua volta Spleen, e si presentasse come una parodia (nel senso etimologico del termine) del testo originale, cioè un testo secondo, che sfrutta alcuni elementi strutturali del testo originale, e il loro senso riconosciuto e assestato, per giocare sulle diversificazioni, sugli elementi di diversità. Non è parodia nel senso di presa in giro, perché qui non c’è nessun attacco polemico nei confronti di Baudelaire ; ma è parodia nel senso di canto collaterale, sulle stesse note dell’originale, per produrre un effetto diverso (ma non del tutto diverso).

Ecco quindi che, in questo modo, si trovano sottolineate le differenze. In generale, all’angoscia esistenziale di Baudelaire, Costa sostituisce una sorta di angoscia politica, in cui anche i riferimenti a motivi religiosi si trovano inquadrati in questo senso, accostati provocatoriamente a espressioni come associati, carriera, con evidenti riferimenti al rampantismo di un mondo corporate. Lo spleen di Costa è lo stesso di Baudelaire, ma ha contenuti differenti. Quelli di Baudelaire potrebbero essere visti come contenuti tradizionali dell’espressione lirica; per contrasto, dunque, quelli di Costa si propongono come antilirici, opportunamente realistici, e non privi di una diffusa ironia.

Insomma, parole e riferimenti esplicitamente antilirici all’interno di una cornice dichiarata esplicitamente lirica, con tanto di progressione conclusiva basata sulla ripetizione allitterativa intere-intere-intatti (che probabilmente non per caso segue la comparsa dell’unica sequenza rimica: vento-credenti-innocenti), che riproduce il tono di Baudelaire pervadendolo però di sarcasmo.

Insomma, in fin dei conti la parodia (nel senso consueto di presa in giro) c’è, anche se non dei versi di esplicito riferimento. La parodia riguarda la lirica in generale e le sue possibilità espressive; non Baudelaire ma la poesia che oggi lo imita e non riesce ad allontanarsi da quel modello.